Le letture, non sai mai dove ti portano. L’ultima della mia vacanza greca, imprevista perché il libro non l’avevo portato io ma mia moglie (io avevo finito tutto quello che avevo portato da leggere) è un Michel Foucault, Gli anormali, seminario del 1975. Credevo di avere cambiato del tutto argomento, rispetto alle mie letture precedenti. Foucault ricostruisce la storia della concezione dell’anormalità dal Seicento ad oggi, tra religione, medicina e società.

Ecco però che a un certo punto, Foucault si mette a raccontare come, nei primi decenni del Settecento, la Chiesa abbia deciso di sbarazzarsi dei mistici affidandoli alle braccia della psichiatria. In effetti avevo già trovato l’argomento accennato nei libri di Vannini, ma Foucault è più preciso. Vannini si limita a osservare che con Silesius, a metà del Seicento, si conclude la grande stagione del misticismo cristiano, e dopo ci sono soltanto suore invasate. Foucault racconta come la Chiesa decida di sbarazzarsi di queste suore invasate addirittura alienando una parte del proprio potere a vantaggio dei medici, in particolare degli psichiatri, dichiarando, insomma, la Scienza, più competente di lei in almeno un ambito specifico che sino ad allora era stato di sua ristretta competenza.

Ci sono tre ordini di considerazioni che mi vengono alla mente, di cui soprattutto la terza mi sembra particolarmente interessante.

La prima è che da quel momento in poi i pochi mistici degni di questo appellativo in Occidente non solo non sono più dei religiosi ma talvolta nemmeno dei credenti. Vannini mette in questa (breve) lista Hegel, Nietzsche, Wittgenstein e Simone Weil. Hegel era indubbiamente profondamente cristiano; Nietsche era altrettanto indubbiamente profondamente ateo; Wittgenstein e la Weil sono di origine e cultura ebraica, ma appartengono a famiglie non praticanti e seguono percorsi assolutamente peculiari, basti pensare che la Weil si avvicina al cristianesimo passando attraverso la mistica induista. Insomma, quanto di misticismo rimane in Occidente dal Settecento in poi, non ha più niente a che fare con le chiese cristiane.

La seconda considerazione è che l’operazione che la Chiesa compie ai primi del Settecento non deve stupire, perché è, nella sua particolarità e rischiosità (alienarsi una parte di potere è sempre un rischio), qualcosa che segue una logica familiare. In fondo la Chiesa non si è mai trovata a suo agio con i mistici: quando ha potuto, li ha bruciati come eretici, come è accaduto a Margherita Porete alla fine del Duecento e a Giordano Bruno alla fine del Cinquecento, e come non è accaduto a Meister Eckhart e a Nicola Cusano perché erano personalmente troppo potenti e troppo rappresentativi all’interno dell’istituzione (Eckhart era priore di un importante convento domenicano, Cusano era vescovo). Anche se i mistici che ho nominato sono mistici speculativi, la visionarietà della loro ragione è troppo priva di limiti per essere accettabile dalla ragione vincolata alle logiche di potere che caratterizza la Chiesa e le sue teologie. Quando Vannini (in un altro libro) definisce il Cristianesimo come “La religione della ragione”, non ha affatto torto; religione della ragione il Cristianesimo lo è sempre stato, sin da quando l’evangelista Giovanni parlava di Dio come logos.

Si tratta però di una ragione controllata, cui si danno limiti severi, formalmente sanciti dalle Sacre Scritture, di fatto sanciti da chi le Scritture le ha sempre controllate, anche perché, da S.Agostino in poi, si sa bene che le interpretazioni possibili delle Scritture sono davvero varie, e non solo quelle canonicamente approvate. L’Illuminismo, a dispetto delle differenze, è innegabilmente un figlio di questa vocazione razionale del cristianesimo (ereditata dai greci più che dagli ebrei), e condivide numerosi aspetti con il padre. Per questo la Chiesa poteva confidare nella nuova scienza per sbarazzarsi definitivamente dei mistici, del sacro e del numinoso. Non prevedeva che quello stesso gesto avrebbe contribuito all’instanziarsi delle condizioni per la Rivoluzione Francese, la cui religione era quella della Dea Ragione, e basta; e alla nascita del positivismo, antireligioso per natura, e tuttavia specularmente simile alla religione cui si oppone (per le ragioni che ho spiegato qui, parlando del fisicalismo).

E veniamo alla terza considerazione, quella che più mi interessa. Mi colpisce che il Settecento sia non solo il secolo della fine del misticismo in Occidente, ma anche quello in cui si sviluppa la nozione di sublime. In altre parole, proprio quando la Chiesa si sbarazza definitivamente del sacro, ecco che la società si impossessa del sublime (sulla contiguità di sublime e sacro ho parlato già qui). Il trattatello dello pseudo-Longino viene scoperto in Francia alla fine del Seicento, ma studiato e divulgato soprattutto nell’Inghilterra del Settecento (racconto nel dettaglio la storia qui, ma ho parlato molte volte del sublime in questo blog). Con il Romanticismo, poi, ma già ben anticipata nel secolo precedente, si afferma un’idea di Arte molto più legata al concetto di sublime che a quello tradizionale di bello. Questa idea reggerà alla crisi del Romanticismo e del suo legame con le emozioni, e l’idea di sublime, per quanto mascherata, rimarrà alle spalle di tutte l’arte moderna: in una logica del sublime, per esempio, possono trovar spazio il ready made duchampiano e l’arte concettuale, i quali sarebbero invece inconcepibili in una logica tradizionale del bello. E non inganniamoci con le parole: quello che spesso oggi chiamiamo bello, con riferimento ai prodotti delle arti, è un bello ben diverso da quello tradizionale, e in cui il sublime gioca una parte forte.

Sbarazzandosi delle suore invasate, la Chiesa, insomma, non ha solo regalato alla psichiatria scientifica una parte del suo potere; ma si è anche sbarazzata definitivamente, si è purificata, dall’idea pericolosa e antica del sacro. Coloro che percepivano il sacro, i mistici, non erano più degli eretici da bruciare (cosa che, nel Settecento, non si sarebbe certo potuta fare) ma semplicemente degli alienati, dei folli, da consegnare non all’Inquisizione bensì agli erigendi manicomi, all’istituzione politica basata sulla razionalità scientifica. Ma, scomparso il sacro, ecco che fa la sua comparsa in scena il sublime, una nozione quasi identica all’altra, salvo il suo essere slegata dal rapporto con Dio e il suo situarsi, tassonomicamente, nella dimensione estetica, e non in quella ontologico-religiosa.

Il nostro modo di concepire le arti, guarda caso, si definisce proprio tra Sette- e Ottocento. L’autogol della Chiesa, insomma, si direbbe duplice, e sempre fatto in nome della ragione (quella, moderata, dei rapporti di potere e della, formale, aderenza alle Scritture): da un lato ha delegato alla scienza il controllo di una parte dei suoi membri, dall’altra ha regalato all’Arte la sua dimensione più antica e profonda (ma anche pericolosa, con cui ha sempre convissuto male).

La dimensione rituale della poesia (di cui, recentemente, ho parlato qui) esiste indipendentemente da questi eventi, ed esisteva ben prima del Settecento. Tuttavia, non c’è dubbio che una concezione dell’Arte (in generale) come sublime (cioè, più o meno, come sacro) la rafforzi notevolmente. Prima del Settecento la poesia aveva col sacro una relazione ambigua, che poteva anche essere negata da contenuti esplicitamente profani; ma dopo, e specialmente dal Romanticismo in poi, il sublime è libero da condizionamenti religiosi, e la sacralità del testo poetico può essere percepita senza mettere in gioco né la Chiesa né la religione né Dio.

Forse era nel destino stesso del Cristianesimo quello di negarsi, e, hegelianamente, di superarsi. La sua natura razionale, di origine greca, è ciò che l’ha caratterizzato e reso vincente per due millenni. Ma questa stessa natura razionale ha inevitabilmente seminato i germi che stanno distruggendo il Cristianesimo, da un lato perché al di fuori della religione la ragione ha trovato un terreno più libero e fertile, dall’altro perché non di sola ragione vive l’uomo, e le Chiese cristiane sembrano esserselo dimenticato.

A vacanza avanzata resta poco da raccontare. Il riposo fa poca storia. Magari la fanno invece le riflessioni che il riposo suscita, insieme con le letture che si fanno. Per questo ho intitolato questo post “Sacro e poesia” perché è il tema su cui ha divagato la mia mente in questi giorni di relax.

I libri che ho letto qui (e di cui ho parlato nei post precedenti) hanno mostrato sostanzialmente due vie di accesso al sacro. Parlo di sacro senza ulteriori specificazioni; naturalmente chi vuole può vederci Dio, nel sacro, o gli dei, o Shiva, o il Brahman, o la coscienza cosmica; io mi fermo prima, magari parlando di sacro/sublime, vista la vicinanza strettissima delle due nozioni, come ho fatto nei giorni scorsi; mi interessa il numinoso, non so quanto mi interessi Dio.

Dicevo, dunque, di due vie di accesso al sacro, una esteriore (e uso questa parola senza connotazioni negative) e una interiore. La via esteriore è quella del rito, del gesto corale, del riconoscersi in un ordine rituale, che è, inevitabilmente, un ordine sacro, in quanto antico, virtualmente immutabile, collettivo non solo nel senso della collettività umana. La via interiore è quella dell’ascetismo mistico, del fondo dell’anima, del fare il vuoto dentro di sé perché possa entrarci dell’altro. Nella tradizione induista la via esteriore corrisponde alla bhakti dei seguaci di Vishnu, mentre quella interiore all’advaita degli shivaiti.

In modi diversi, per entrambe le vie si arriva a una diversa coscienza di sé, dove il sé non è più l’io, ma qualcosa di assai più vasto. L’io si rivela quell’illusione che è, certo mai del tutto abbandonabile, ma altrettanto certamente molto riducibile rispetto al ruolo strabordante che ha per noi occidentali.

Le vie esteriore e interiore sono diverse tra loro, ma molto meno di quello che sembra. La via rituale è la più antica: il rito è più antico del linguaggio, e il linguaggio è più antico della coscienza di sé. Ma proprio l’esistenza del rito e del linguaggio hanno fatto sì che il nostro inconscio, che già è un processo di per sé naturale, diventasse anche un processo sociale, ancora prima di sostentare un io. Questo è accaduto filogeneticamente e continua ad accadere ontogeneticamente nello sviluppo di qualsiasi bambino.

In questa prospettiva l’autocoscienza non è che un breve segmento nella linea che va dal mondo esteriore a quello interiore, entrambi naturalmente e socialmente costruiti. L’esistenza dell’inconscio (che è sì quello freudiano, ma non solo) rende incoerente la concezione cartesiana di una res cogitans interna contrapposta a una res extensa esterna. Interno ed esterno, piuttosto, sono solo aspetti diversi della stessa cosa, e da qualche parte lì in mezzo ci sta quell’illusione che chiamiamo io, o autocoscienza.

Attingere il sacro è riuscire a vedere, almeno per un attimo, al di là dell’illusione; sentirsi parte del tutto, essere il tutto. La via esteriore ha funzionato da sempre, quella interiore, più difficile e tortuosa, funziona pure lei da molto tempo.

Che cosa c’entra la poesia con tutto questo? Ho forti ragioni per pensare che sia la scrittura che la fruizione di una poesia (ma soprattutto la fruizione) siano atti di carattere rituale. Come ho scritto anche nel mio libro, per fruire un componimento poetico bisogna recitarlo, almeno interiormente, ovvero ricostruirne attivamente le sonorità, l’andamento. Non basta leggere con gli occhi, come si fa con la prosa: leggere una poesia solo con gli occhi è infatti ridurla a prosa, puro significato delle parole, escludendo dal gioco la gran parte dell’efficacia poetica.

Recitando almeno interiormente, ma meglio ancora esteriormente, l’esecuzione assume l’aspetto della recitazione di un mantra; diventa cioè un atto rituale, in cui il lettore si ritrova in sintonia, accordato, a quello che hanno fatto o faranno tutti gli altri lettori dei medesimi versi. Nel fare questo, le parole contenute in quei versi acquistano quello che si acquista attraverso il rito, ovvero una qualche sacralità.

Si noti che è presente, nel sacro, una forma di verità che non è quella epistemologica dell’aderenza al reale (“la neve è bianca” è un’asserzione vera se e solo se la neve è bianca, come recita l’assioma di Tarsky). È piuttosto una verità che si dà per assunta, pur essendo indimostrabile ed essendo indimostrabile la sua negazione. È quella verità per cui un credente ritiene vero che Dio esista, pur sapendo perfettamente che non c’è modo di verificarlo, ma è il rito stesso a renderla tale (cfr. Roy Rappaport, Ritual and Religion in the Making of Humanity, il volume che sto leggendo ora). Non è certo la verità della scienza, e un filosofo analitico non ve la farebbe passare; ma tutte le religioni si fondano su questo senso di verità.

I Greci antichi ritenevano vera qualsiasi asserzione che fosse stata espressa attraverso i versi di un testo poetico; in altre parola, se era poesia che lo diceva allora era sicuramente vero (lo ricorda Paul Veyne, nel volume I Greci hanno creduto ai loro miti?). Si tratterà di verità nel secondo senso, indubbiamente, ma sempre di verità si tratta. Per i Greci, infatti, i testi poetici più antichi sono testi in cui si parla degli dei, e attraverso cui si fonda il loro sistema di credenze.

Ecco quindi dove voglio arrivare: la natura rituale della poesia la rende dell’ordine del sacro, e conferisce quindi alle sue parole uno statuto particolare di verità. È per questo che la poesia suscita il rispetto di chi la legge; ma è anche per questo che ha vita difficile in un mondo de-sacralizzato, in cui la nozione di verità imperante è quella epistemologica di corrispondenza al mondo.

Parlo di buona poesia, ovviamente. La cattiva poesia è come un rito eseguito male, senza criterio, senza serietà: qualcosa quasi di sacrilego, insomma. Se non fosse che ce n’è tanta, e che inevitabilmente siamo più spesso in contatto con la poesia cattiva, percepiremmo davvero questo senso sacrilego, questa impressione di voler avere a che fare con il sacro senza aver preso le dovute cautele, senza saperle prendere, in realtà. Perdoniamo ai cattivi poeti solo perché sappiamo bene che non c’è una scuola a cui si impari a costruire questo genere di riti, e che senza cattiva poesia non nasce nemmeno quella buona.

Ma questa sacralità, e quindi, in qualche modo, oracolarità della parola poetica le conferisce delle responsabilità terribili. Proprio in quanto depositaria di un senso particolare di verità, apparentato col sacro, la poesia non può dire qualsiasi cosa. Non che non possa parlare di qualsiasi cosa: ovviamente lo può fare. Ma dev’essere in grado di vedere la dimensione sacrale in quello di cui parla; altrimenti fallisce, altrimenti si rivela come un bluff, non è che banale cattiva poesia.

Può essere ironica, scherzosa; il sacro può stare anche lì. Ma non lo può essere in maniera banale.

Personalmente, sono poco interessato ai temi della poesia. Quello che interessa a me è come la poesia li mette in scena, li sviluppa, li rende fascinosi, li sacralizza. Per questo (ma questo vale solo per me, personalmente) quando inizio a scrivere non devo sapere di che cosa parlerò: se lo sapessi, starei sviluppando un tema, come si fa a scuola, o come si fa in prosa. Devo avere piuttosto la sensazione che il tema stesso scaturisca dal mio fondo dell’anima, il luogo del sacro dentro di me, e che si sviluppi secondo linee rituali/sacrali che dentro di me si sono depositate. Solo così, per me, chi leggerà poi quei versi potrà ritrovarvi davvero il sacro, attraverso il rito che essi costruiscono.

In questo modo la via interiore e quella esteriore al sacro convergono. Anzi, sono una e una sola.

Ieri mattina non siamo riusciti ad alzarci presto come avremmo voluto. Così abbiamo perso il bus, e abbiamo fatto l’autostop. Dopo dieci minuti ci ha preso su una macchina con un padre e figlio italiani, diretti al traghetto con meta aeroporto, per il figlio, mentre il padre sarebbe rimasto ancora un poco. Simpatici, cordiali, e soprattutto ci hanno fornito l’informazione essenziale su dove trovare un motorino a prezzo più basso.

Col motorino siamo andati a Pothià, la cittadina capoluogo dell’isola, con un gran traffico (per i ritmi a cui ci siamo abituati) e un bel museo archeologico, piccolo ma significativo, spaziante dal 3.000 a.C. sino al 1.400 d.C. Abbiamo mangiato in una uzerìa in un vicoletto percorso da un’incredibile brezza fresca, a due passi dal porto. I gestori parlavano solo greco, ma una bella ragazza tra i clienti ci ha fatto da interprete, via inglese, sino a quando ha scoperto che eravamo italiani, e allora è passata all’italiano. Nina, figlia di un greco di Kalymnos e di una slava di Spalato, conosciutisi a Pavia, dove entrambi studiavano, e anche lei nata a Pavia; da piccola i genitori le parlavano in Italiano, perché le restasse in mente (e forse anche perché all’inizio era la lingua che avevano in comune). Poi ci ha presentato un amico del padre, anche lui a suo tempo studente in Italia, che ci ha offerto da bere, come spesso si usa, sulle isole greche…

Siamo rimasti lì a lungo, in questa atmosfera così piacevole. Quando abbiamo chiesto a Nina se sapeva di qualche posto dove si facesse musica, ci ha detto semplicemente di tornare lì la sera, dopo le 9. Così ci siamo organizzati per farlo. Siamo ripartito col motorino e andati a Vathìs, qualche km più a est, un paesino di pescatori su un fiordo stretto stretto, così stretto che nemmeno c’è la spiaggia, solo il porticciolo, e intorno tutto a strapiombo, incantevole.

Così come incantevole era la spiaggia dove abbiamo riparato, a metà strada tra Vathìs e Pothià, al solito semideserta, con le solite meravigliose tamerici a dare ombra direttamente davanti al mare. Lì mi sono tuffato nella lettura del nuovo libro, che, tanto per restare in tema, è un libro di Marco Vannini, su Mistica e filosofia. Vannini è un ottimo studioso e storico di questi temi. I personaggi di cui parla sono affascinanti (Margherita Porete, Meister Eckhart, Nicola Cusano, Angelus Silesius…), ma io trovo in tutta la mistica speculativa un grave problema di fondo, che deriva in qualche modo dal suo stesso fascino.

Leggendo questi autori, o il resoconto del loro pensiero che fa Vannini, non posso fare a meno di avere la sensazione che questo abbandono totale della materia, a favore di un intelletto purissimo, che arriva a guardare nel fondo dell’anima, nell’essere dell’essere, finisca per configurarsi come una sorta di vertigine, in cui la ragione, lasciata a se stessa e senza più qualsiasi resistenza materiale, si avvolge ripetutamente su se stessa, sino a ubriacarci di conclusioni paradossali e straordinarie. La mia sensazione è, per riallacciarsi ai discorsi dei giorni scorsi, che i mistici speculativi finiscano per vedere il sacro (o il sublime, che è lo stesso) esattamente in questo vortice che è in loro.

Nella loro prospettiva il ganz andere (totalmente altro) di Rudolf Otto non è Dio, con il quale, al contrario, si cerca una paradossale unità, bensì l’atteggiamento stesso che permette all’uomo di camminare verso Dio, ovvero questa stessa riflessione iper-spirituale, questo stesso avvolgimento plurimo del pensiero su se stesso, in cui si finisce per perdere qualsiasi coordinata. Trovare il sacro così dentro di sé, nel proprio stesso intelletto, è quanto caratterizza questi mistici.

Ma se il sacro è un trascendentale, oppure, peggio, se è un effetto linguistico tipico delle lingue occidentali (indoeuropee e semitiche) questo ritrovamento finisce per diventare una possibilità ovvia, e finisce per apparire anche un fertile travisamento. Travisamento perché non si vede altro che quello che la nostra stessa costituzione fenomenologica o linguistica di fatto ha già posto in noi; fertile perché spesso i risultati sono comunque affascinanti, nella prosa paradossale della Porete e di Eckhart o nella poesia altissima di Silesius.

Tutto sommato, preferisco trovare il sublime (il sacro) nella musica, piuttosto che nel fondo dell’anima, questa discutibile astrazione. Anche per questo siamo tornati alla nostra uzerìa, la sera (Paradosiakò ouserie), dopo in realtà aver mangiato degli ottimi dolmadies alla taverna sulla spiaggia di fronte al mare.

Suonavano quattro amici: lauto, buzuki, un altro chitarrino minuscolo di cui non so il nome ma che potrei chiamare un buzuki o un lauto sopranino, e violino. Il lautista cantava anche. Musica popolare, di qui, suonata da dilettanti di qualità, ma pur sempre tali. Anche di questo genere ho sentito di meglio, per esempio a Creta. Però ascoltare queste cose dal vivo, a due metri dagli interpreti, magari cantando con loro (e il pubblico, greco, lo faceva continuamente) o addirittura ballando (come, dopo un po’, tanti hanno incominciato a fare, nel vicolo strettissimo) è davvero in ogni caso un’esperienza. Questo è davvero il senso del fare musica, con tutto il rispetto per la musica progettata, da concerto, che ha evidentemente comunque i suoi pregi: quello di essere un’attività che non separa un esecutore da un pubblico, ma che unisce chi è un po’ di più esecutore (ma intanto si ascolta anche) e chi è un po’ di più pubblico (ma che canta anche, e balla, e partecipa).

Col passare delle ore, e l’aiuto di birra e ouzo, si aveva davvero l’impressione di un fervore collettivo, di un riconoscerci tutti attorno al medesimo qualcosa, e quel qualcosa era la musica. In questo senso di comunione che si costruisce attraverso la musica in questo modo, io vedo più sublime e più sacro che non nelle astrazioni dei mistici speculativi. (Qualcuno, con cui avevo semplicemente scambiato qualche sguardo complice sul piacere della musica, ci ha di nuovo offerto da bere)

Siamo tornati nella notte, 25 km sul motorino di cui metà nella strada buia, con gli oleandri attorno, e la consapevolezza dello strapiombo sul mare alla nostra sinistra. Nelle orecchie avevo ancora la musica. Da bravo turista, non ho potuto fare a meno di registrare (e videofilmare) parecchi pezzi della serata, ma per quanto buone posano essere le registrazioni (e non lo sono) non sarà mai la stessa cosa. Però mi permetterà di ricordare meglio l’esperienza.

Scritto il pomeriggio del giorno dopo, su una poltrona nel giardino, sotto ulivi e bouganville.

Kalispera.

Oggi giornata statica. Le punture delle api di ieri hanno gonfiato (un poco) il viso di Daniela e dato a entrambi una certa stanchezza. Effetti ritardati del veleno. Così, mi sono alzato alle 10, ho fatto colazione con calma, ho raggiunto Daniela a un tavolino sulla spiaggia (ben 50m da casa), ho ordinato un frapé, ho letto molte pagine del libro di Tagliaferri. Verso l’una ci siamo fatti da mangiare, e poi ho dormito un’oretta, o più; un altro po’ di lettura, e poi siamo finalmente usciti, con meta l’isolotto di Telendos.

Ma prima di raccontare di quello, devo finire le considerazioni fenomenologico/teologiche di ieri, ispirate dal libro di Tagliaferri. Ho due riflessioni da esporre, una ispirata direttamente dalle pagine del libro, e una indirettamente. Se non vi interessano, potete saltare direttamente agli ultimi paragrafi del post, dove racconto di Telendos.

La prima riflessione è legata all’idea del sacro come trascendentale, a-priori, e alle definizioni di Rudolf Otto come ganz andere, ovvero totalmente altro, ma anche numinoso, terribile (arreton). Guarda guarda, il sacro visto in questo modo assomiglia incredibilmente al sublime, del quale ugualmente si potrebbe sostenere la trascendentalità. Solo che il sublime, a differenza del sacro, non è legato all’idea di Dio; non che la escluda, ma di per sé non la implica. Il senso di soverchiante, di favoloso, di terribile, di totalmente altro che il sublime produce in noi può essere tranquillamente naturale, materiale; e non ha bisogno di rimandare al divino, se non, al più, metaforicamente (un “come se”). Il sublime, oltretutto, è un concetto non religioso, bensì estetico.

Se identifichiamo sacro e sublime non perdiamo l’alterità, la numinosità (ovvero il senso del divino) né la terribilità; perdiamo però il rimando a Dio, anche come trascendentale, e non abbiamo più un posto dove metterlo.

Ed ecco la seconda riflessione. E se questa idea del sacro (o del sublime) come a-priori non fosse che un effetto linguistico? Mi sto rifacendo ai lavori, interessantissimi, di François Juillen, che mettono a confronto la cultura occidentale con quella cinese, scoprendo in questo confronto, per esempio, che l’idea di essere non è affatto universale, ma è sostanzialmente un prodotto delle grammatiche occidentali, che permettono la sostantivazione del verbo. In cinese, viceversa, verbo e sostantivo non sono nemmeno categorie differenti, ma solo modi differenti di usare le medesime parole. Non si può sostantivare l’essere, in cinese, e di conseguenza non ci si può nemmeno porre il problema cruciale della filosofia occidentale, che è per l’appunto il problema dell’essere. Cade evidentemente, insieme con questo problema, anche la possibilità di definire Dio come l’essere assoluto.

Se ho capito bene le descrizioni di Juillen, la Cina non ha una religione nel senso in cui la intendiamo noi, con un dio, o delle divinità. La cosa che, per noi, più assomiglia alla religione, sono il Tao e il confucianesimo, entrambi piuttosto collezioni di principi morali, esposti con un linguaggio che per un Occidentale è al limite del paradossale, e che richiede una grande competenza sulla tradizione cinese per poter essere compreso davvero.

La cosa andrebbe verificata più approfonditamente (cosa che qui, ora, non ho modo di fare, ma che conto di fare, presto o tardi), ma se insieme a questa assenza di divinità, la cultura cinese mancasse pure del senso del sacro/sublime, allora sarebbe dura continuare a pensarlo come un vero trascendentale. Potrebbe continuare a essere precategoriale e antepredicativo, perché in parte il linguaggio agisce anche a quel livello; ma sarebbe comunque un effetto linguistico. Del resto, nel mondo le culture dove il misticismo si è sviluppato di più sono l’Europa e l’India, le due grandi aree dei linguaggi indoeuropei, dalla struttura comune.

Lo diceva anche Nietzsche (cito a memoria): “Non avremo ucciso Dio finché non ci sbarazzeremo della grammatica, quella vecchia donnaccola truffatrice!”

Finite le letture del pomeriggio, abbiamo raggiunto le nostre salvatrici di ieri e, in macchina con loro, siamo andati a Mirties, verso la metà dell’isola, ove si prende il traghettino per Telendos, che è un isolotto che sta proprio di fronte. Telemnos è praticamente una montagna (500m di altezza) piantata nel mare, con una penisoletta bassa, dove sta un paesotto. Ci sono diversi ristoranti e un sentiero che porta sull’altro lato della penisola, quello rivolto a Occidente, dove si può vedere il tramonto del sole.

Abbiamo camminato un po’, e siamo scesi per una lunga rampa di gradini bianchi a un chiesetta appena sopra il mare, tutta bianca e azzurra come usa qui. Poi siamo tornati un po’ su a guardare il sole che scendeva nel mare, sopra un gruppo di scogli lontani. A me veniva in mente, forse per l’associazione del tramonto, una poesia di Majakowsky, “La blusa di Bellimbusto”, che dice così (cito anche qui a memoria):

Io mi cucirò neri calzoni

del velluto della mia voce

e una gialla blusa

del colore del tramonto.

Per il Nevsky del mondo,

per le sue strisce levigate,

me ne andrò girellando

con il passo di don Giovanni e di Bellimbusto.

Donne che amate la mia carne

– e tu, ragazza, che mi guardi come un fratello –

coprite me, poeta, con i vostri sorrisi:

li cucirò come fiori sulla mia blusa di Bellimbusto!

La provavo tanti anni fa, quando facevo scuola di recitazione. Mi è sempre piaciuta moltissimo.

Dopo il tramonto (a destra del sole che scendeva c’era l’enorme massa frastagliata della montagna, a picco sull’acqua) siamo tornati in paese, e ci siamo fermati in un localino riparato per mangiare. Ancora moussakà, per quanto mi riguarda: per la mia deglutizione ancora incerta è ottima, ed è ottima pure come sapore. L’intera cena, con bevande e tutto, è costate ben 10 euro a testa.

Siamo tornati al traghettino, che, dopo qualche attesa, ha attraversato il nero del mare. Poi ci siamo fatti lasciare dalle nostre amiche a circa un km dal paese, per camminare un po’ al buio, e muovere le gambe. Avvicinandoci a Emboriòs abbiamo iniziato a sentire dei suoni, anzi delle note, anzi una musica, poi persino una voce che cantava.

Nella piazzetta del paese, dietro la spiaggia, stavano ballando, con due suonatori (organo/voce e buzuki). Non il massima della qualità, forse, ma ugualmente suggestivo, con questi ritmi greci un po’ storti, e queste armonie sospese tra oriente e occidente.

Adesso sono qui davanti a casa, che scrivo il mio diario tra i grilli.

Kalinichta!

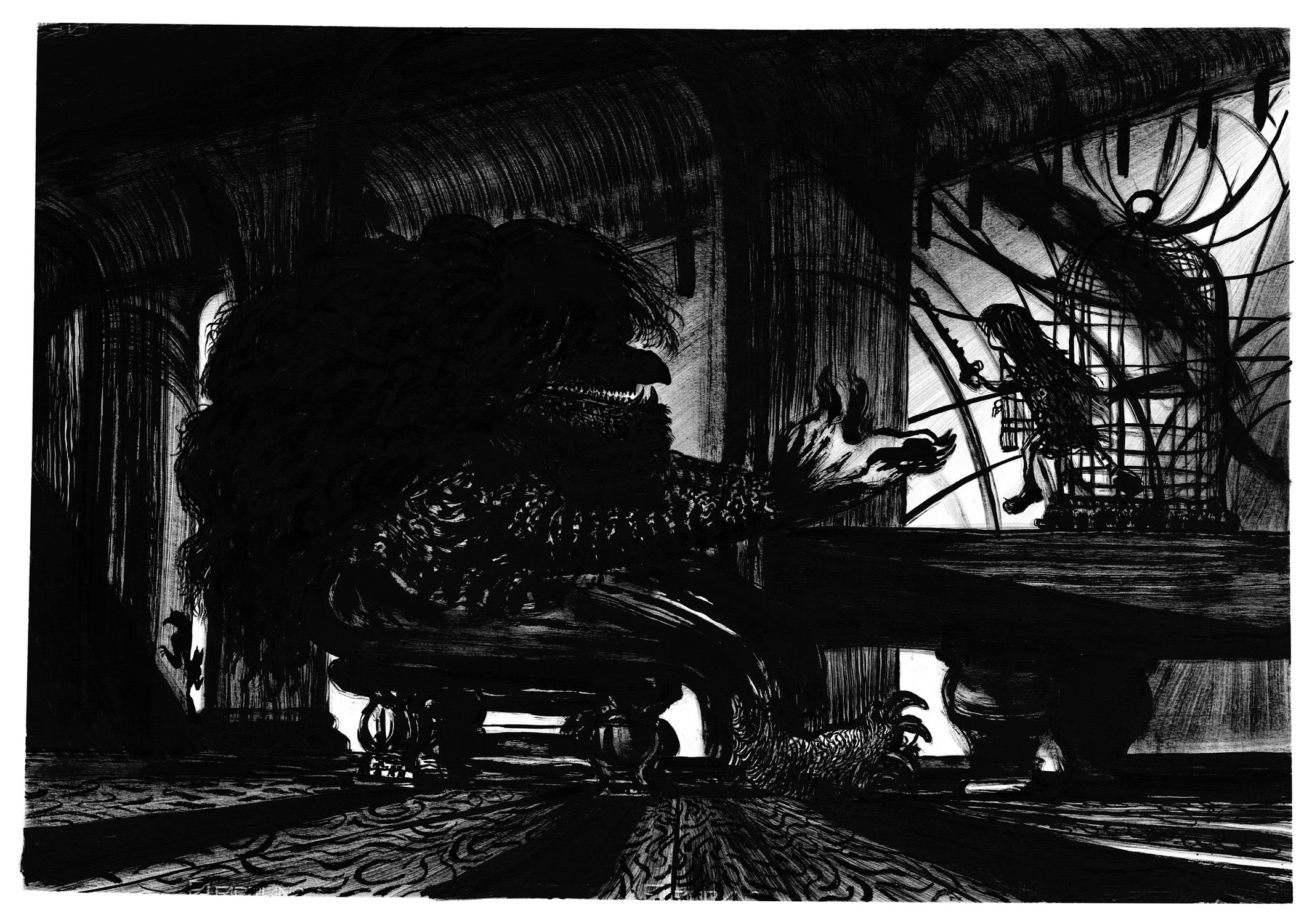

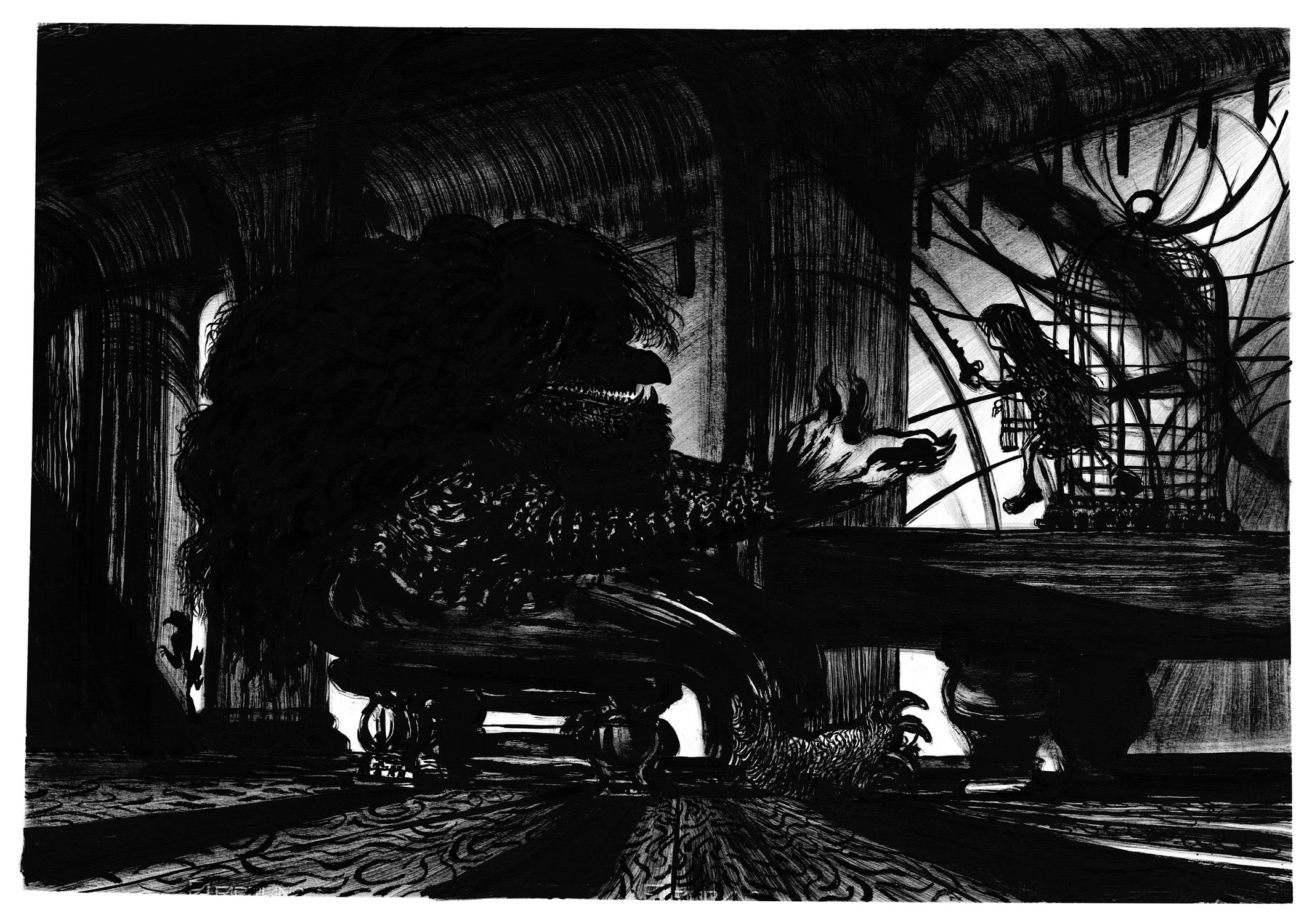

Lorenzo Mattotti, Oltremai (42) Devo aggiungere ancora qualche osservazione a quello che ho detto su Oltremai di Lorenzo Mattotti la scorsa settimana. Si tratta del rapporto con il tema del sublime, un tema che ho sfiorato molte volte (vedi qui, e in particolare qui).

L’innamoramento settecentesco della cultura europea per la nozione di sublime è all’origine tanto del romanzo gotico e dell’horror, quanto del Romanticismo, quanto del mito funzionalista della forma pura. Stupisce un poco pensare che dietro ai lavori di Piet Mondrian e di Howard Phillips Lovecraft ci sia qualche elemento comune (poi, certo, non c’è dubbio che quell’elemento comune si è combinato e contaminato con altri elementi molto diversi tra loro, per arrivare a visioni del mondo così diverse – ma l’aspetto interessante è che l’elemento ci sia!). L’elemento comune potrebbe essere sintetizzato nella parola primitivismo. Per Mondrian si tratta di trovare la forma più semplice, più astratta di tutte, quella che i suo maestri cubisti erano già andati a cercare nell’arte (considerata primitiva) africana, e che lui cerca nei rapporti geometrici e cromatici puri. Per Lovecraft l’horror è l’irruzione nel mondo di forze primitive non controllate, superiori alle nostre possibilità di controllo.

I surrealisti cercheranno questa primitiva purezza nell’inconscio, le neo-avanguardie nella ricerca del grado zero della scrittura, certo non immemori dello sberleffo duchampiano, ambiguo tra l’assunzione di un grado zero totale di significatività artistica e la sua devastante parodia.

La concezione del sublime non è al polo opposto dell’Illuminismo, e non a caso Kant ne è pure il suo maggiore teorico. L’idea stessa che la matematica possa fornire una spiegazione ultima del mondo è un’idea che ha a che fare col sublime. Per quanto possa apparire complessa, il bello della matematica è che tutto può essere riportato a principi più semplici, a principi elementari…

Il problema forse è che, procedendo in questo modo, troppe cose sembrano dipendere da questa idea. Aggiustando un po’ il tiro, possiamo pensare che la riscoperta dello Pseudo-Longino da parte di Boileau e il successivo innamoramento della cultura inglese per le sue idee, siano a loro volta figli dello spirito del tempo; e magari le cose sarebbero andate così anche senza l’affermarsi dell’idea del sublime. Ma, come accade in questi casi, l’idea e la parola che la esprime hanno finito per fare da attrattore, da catalizzatore, per raccogliere e rilanciare quello che era già nell’aria, ma in forma più dispersa. Ed è così che ci possiamo accorgere che lo stesso tipo di tensione sta dietro al razionalismo illuminista, e a quelli che appaiono essere il suo opposto, lo spirito romantico e l’inconscio freudiano.

Francisco Goya, El sueño de la razón produce monstruos Il famoso Capriccio di Goya, del 1797, El sueño de la razón produce monstruos viene normalmente interpretato (su conferma di altre parole del medesimo Goya) traducendolo come “Il sonno della ragione genera mostri”. Tuttavia, la parola spagnola sueño significa non solo sonno, ma anche sogno. Se seguiamo le parole dei manoscritti di Goya (“La fantasía abandonada de la razón produce monstruos imposibles: unida con ella es madre de las artes y origen de las maravillas.”) penseremo che è quando la ragione non veglia che nascono i mostri. Ma la sua frase originale ci autorizza anche a un’interpretazione diversa: la ragione, quando sogna, produce mostri.

Questi mostri, ancora ignoti a Goya, si possono chiamare oggi libero mercato, comunismo, nazismo, Olocausto, scientismo (che non è la scienza, ma il sogno che tutto sia interamente spiegabile attraverso la scienza). Sono il punto di contatto tra Mondrian e Lovecraft, ciascuno dei due innocente, ma rivelatore nella sua sensibilità.

E Goya ci riporta al nostro punto di partenza, Oltremai di Mattotti, essendone chiaramente un lontano ispiratore (per ammissione, tra l’altro, di Mattotti stesso). Il sublime di Oltremai è quello dei mostri ed è quello di William Turner; è quello del sonno più che del sogno della ragione. Goya poteva ancora pensare alla ragione come alla possibilità del controllo sull’irrazionale, e quindi all’arte come qualcosa che è figlia di questo controllo, esercitato sull’irrazionale fantasia. Goya poteva pensare che la ragione fosse qualcosa che ha a che fare con la classicità, e con la sua tradizionale capacità di controllo; la sua arte non è già più quella classica, ma condivide con quella il controllo, classico, sull’irrazionale.

Due secoli dopo, questi Capricci di Mattotti sembrano essere stati prodotti interamente dal sonno della ragione, attraverso un controllo che non è quello della ragione, non quello del calcolo e nemmeno quello del racconto, e quindi nemmeno quello della classicità. Sono figli dell’improvvisazione musicale e dell’improvvisazione grafica dei calligrafi cinesi e di Jackson Pollock (anche se Mattotti negherà quest’ultima associazione); cioè figli più di un’idea di Stimmung, cioè accordatura, sintonia, che di un’idea di spiegazione razionale (matematica o narrativa che sia).

In questo senso, proprio nel loro assumere i temi inquietanti delle poetiche del sublime, questi lavori si trovano sull’orlo del loro superamento. L’orrore, i mostri, sono diventati semplice inquietudine; non ci soverchiano più, ci conviviamo incertamente, pur senza pretendere di controllarli e di spiegarli. È scomparsa, o sembra scomparsa, la dialettica tra primitivo e matematico. La paura che proviamo non è terrore; l’incapacità di controllare il primitivo non ci soverchia; la semplificazione razionale è fuori gioco. Siamo al di là di Lovecraft e al di là di Mondrian: è il tema in comune all’opposizione tra loro che sta per essere messo fuori gioco.

Sarà forse perché questa dialettica tra controllo razionale e distruttività primitiva è la dialettica del soggetto individuale, pilastro della nostra cultura (ma non di tutte le altre). Sarà forse perché in questi Capricci di Mattotti è proprio il soggetto a essere scomparso…

Qui mi metto nei pasticci da solo. Ci sono queste tre nozioni, dionisiaco, immersivo, improvvisazione, che sono imparentate ma non coincidono: stanno grosso modo dalla stessa parte, contrapponendosi ad apollineo, frontale, progetto. Tuttavia non coincidono perché posso immaginare un testo dionisiaco e immersivo ma progettato, qual è tutta la musica scritta; un testo dionisiaco e improvvisato ma frontale, come i dipinti di Pollock e i Kuang Cao di Zhang Xu, a meno che non fossero più studiati a tavolino di quanto sembrano, nel qual caso sarebbero ancora dionisiaci, ma frontali e progettati – quale può essere la musica stessa di fronte a un ascolto strutturale. Più difficile è immaginare un testo apollineo che non sia anche perlomeno progettato, ma potrebbe poi essere immersivo, come certamente era il teatro greco sognato da Nietzsche. L’apollineo semprerebbe incompatibile con l’improvvisazione, ma resta compatibile, seppur con qualche difficoltà, con l’immersione.

Non c’è bisogno di spiegare le due coppie più note: apollineo vs dionisiaco, e progetto vs improvvisazione. Qualche parole va invece spesa sull’opposizione frontale vs immersivo, di cui faccio uso nel mio libro Il linguaggio della poesia. Cito dall’Introduzione, che si può leggere interamente su questo blog:

La visione ci pone di fronte a quello che vediamo. Noi vediamo le cose senza avere con loro necessariamente nessuna ulteriore relazione di carattere fisico: le vediamo senza che nessun tipo di contatto debba avvenire. È così che possiamo concepire le cose separatamente da noi stessi: questo siamo noi, quello è ciò che vediamo. La stessa metafora dell’“osservazione”, che si concretizza nell’osservazione di carattere medico, o nell’osservatore scientifico, rispecchia l’idea di un soggetto che percepisce (con attenzione critica) qualcosa che accade di fronte a lui.

Nell’ascolto, viceversa, non ci troviamo di fronte a ciò che percepiamo. Il suono invade l’ambiente e quindi, prima di tutto, vi siamo dentro. E il suono invade anche noi, ci tocca in profondità, producendo vibrazioni nel nostro stesso corpo. Percepiamo queste vibrazioni certamente attraverso i timpani dell’orecchio, ma in molti casi (specie se i suoni sono bassi e molto forti) le percepiamo in tutto il nostro corpo. Non siamo dunque solo dentro al suono, ma il suono entra dentro di noi, facendoci vibrare insieme a ciò che suona.

Un’esperienza frontale, come quella della vista, si contrappone dunque a un’esperienza immersiva; un percepire distaccato si contrappone a un percepire inevitabilmente compartecipe. Le metafore dell’ascolto, guarda caso, sono molto diverse da quelle della visione: in italiano, addirittura, abbiamo un verbo, sentire, che viene usato sia per la percezione dei suoni che per quella delle sensazioni ed emozioni: io sento una musica lontana, così come sento freddo, così come mi sento arrabbiato, turbato, innamorato.

Un’esperienza immersiva è quindi una condizione favorevole, ma non esclusiva, al presentarsi del dionisiaco: posso comunque immaginare una musica (tendenzialmente) apollinea, o un dipinto (tendenzialmente) dionisiaco. Immersivo e frontale sono perfettamente compatibili entrambi con il progettato e con l’improvvisato: eppure, quando si parla di musica scritta, non si può trascurare la componente dell’interpretazione musicale, e la sua parte inevitabile di improvvisazione – per cui può benissimo capitare che lo stesso brano interpretato dal medesimo interprete in due occasioni diverse possa entusiasmarci in un caso e deluderci in un altro. E, d’altra parte, i pittori non sono tutti iperprogettuali come Mondrian, e sappiamo bene quanta parte del gusto della fruizione stia nel vedere la pennellata, che rimanda al gesto della mano dell’artista, che possiamo quasi sentire nella nostra carne – anche senza arrivare agli estremi di Pollock e Zhang Xu.

Da che parte sta la poesia? Finché la poesia sta scritta, sembra un’arte frontale; ma la poesia chiede di essere recitata, almeno interiormente; e, chiedendo la voce, diventa suono, e si manifesta come un’arte immersiva quasi quanto la musica. Ci chiede di andare col suo ritmo, di intonarci col suo senso: può assumere certo anche aspetti apollinei, specie se se ne enfatizza la dimensione scritta, visiva (come, per esempio, nella poesia concreta), ma la sua natura è dionisiaca, specie da un secolo (o poco più) a questa parte. Non è improvvisata ma progettata, lungamente e con attenzione; anche se, certo, qualche elemento di improvvisazione rimane nella lettura ad alta voce, proprio come nell’esecuzione musicale. Tuttavia, mentre in musica si può improvvisare anche tutto, questo in poesia è quasi impossibile – e anche i poeti da braccio, per quel che ne rimane, lavorano su canovacci ben assestati; e gli aedi dell’antichità o dei Balcani o dei LoDagaa facevano variazioni su sequenze tradizionali ben note.

L’opposizione progetto vs improvvisazione riguarda l’esperienza del produttore; quella frontale vs immersivo riguarda il canale e l’esperienza percettiva del fruitore; quella apollineo vs dionisiaco riguarda l’esperienza emotiva del fruitore. La musica ci fornisce i casi canonici in cui l’improvvisazione del produttore si trasmette come trasporto emotivo al fruitore per comune immersione nel suono; la scultura (tanto per essere nietzschiani sino in fondo) ci fornisce i casi canonici in cui il progetto del produttore produce un’esperienza apollinea attraverso il distacco frontale del vedere. Ma i casi intrecciati sono innumerevoli. La tragedia che incantava il giovane Nietzsche si vedeva e si ascoltava insieme, era progettata in quanto scritta e improvvisata in quanto recitata in pubblico: per questo poteva apparire ai suoi occhi un perfetto equilibrio di apollineo e dionisiaco.

Socrate e Platone, agli occhi di Nietzsche, hanno decretato il trionfo dell’apollineo. Ma, con un certo numero di eccezioni, la modernità sembra votata piuttosto al dionisiaco. Che rapporto c’è tra il dionisiaco nietzschiano e il sublime di Boileau, di Burke e di Kant? Guardando le cose in questo modo, ci appare dionisiaca persino l’arte di Mondrian, che certamente non era né improvvisata né immersiva.

Piet Zwart, pagina dal catalogo tipografico Drukkerij Trio, 1931 Di riffe o di raffe, in un modo o nell’altro, quando parlo ai miei studenti di usi non lineari della tipografia (manifesti di soli caratteri, poesia visiva, titolazioni o insegne…) finisco sempre per passare di qui, attraverso questo oggetto che non è un manifesto, non è un dipinto, non è un esperimento di poesia visiva. È semplicemente una pagina di un catalogo tipografico, che presenta la scelta dei caratteri di una tipografia di Den Haag nel 1931. Una pagina informativo-pubblicitaria, insomma.

Credo di non essere il solo a considerare questa pagina una delle più riuscite applicazioni del funzionalismo di De Stijl, quello che Mondrian e Van Doesburg chiamavano neo-plasticismo. Ma Piet Zwart, benché vicinissimo a quell’ambiente, non ne condivise mai del tutto le posizioni, e nemmeno sposò mai la comunque prossima versione Bauhaus della medesima idea funzionalista.

Di quando in quando, trovo questa pagina di Zwart anche nei libri di storia dell’arte, insieme ai lavori di Mondrian e Van Doesburg, di Huszàr e di Berlage. Vederlo in un contesto di quel genere invita a considerarla come un dipinto. Nella riproduzione su di un libro, il supporto di un lavoro visivo non appare, e una pagina a stampa non è diversa da un manifesto o da un dipinto. D’altro canto, la vicinanza stilistica con quegli autori è evidente.

Ma guardare questa immagine come si guarda un dipinto conduce a degli errori di interpretazione non piccoli, e rischia di travisare ampiamente il suo senso. Un dipinto, cioè qualsiasi dipinto, è sempre anche una mossa all’interno di una conversazione tra autori di dipinti, conversazione che viene seguita anche dal pubblico di chi guarda dipinti, e commentata e arricchita dagli interventi verbali dei critici d’arte (che qualche volta, con dichiarazioni di poetica, sono i pittori stessi). Questo è tanto più vero per Mondrian, la cui arte sarebbe semplicemente insensata se non si inserisse in questa conversazione: poiché vi si inserisce, le sue forme elementari acquistano invece un senso profondo, una specificissima radicalità.

Come molti di coloro che condividevano lo spirito del suo lavoro, Piet Mondrian era uno spiritualista, ispirato dall’antroposofia di Rudof Steiner, che cercava nella pittura l’espressione di una purezza formale altrimenti inattingibile. Dal sublime Romantico qui si arriva a una sorta di misticismo, di ricerca dell’Uno, dell’Assoluto. Il Bauhaus, a sua volta, non è lontano da concezioni di questo genere. L’antroposofia influenza anche Kandinsky, per non dire di Johannes Itten, che prende una netta tangente orientalista – sino al litigio con Gropius.

Certo, le posizioni sono poi diverse, e non si può riportare tutto il Bauhaus a queste fughe, ma io trovo che all’interno dell’idea stessa del funzionalismo continui ad agire una metafisica del sublime che idealizza una sorta di forma pura, da ritrovarsi comunque, in qualsiasi tipo di progetto, magari come essenza della funzione a cui si sta cercando di dare forma.

Non è che Zwart sfugga davvero a tutto questo. Ma, prima di cercare radici metafisiche, torniamo un attimo sulla terra, a den Haag, nel 1931, nei panni del proprietario della tipografia Drukkerij Trio, di cui questa era una pagina pubblicitaria. Ai suoi occhi, questa pagina aveva principalmente due funzioni: la prima è quella di far vedere al pubblico la varietà di caratteri con cui la tipografia può stampare e la qualità della stampa che può ottenere, anche a colori; la seconda è quella di mostrarsi progressista e in linea con il proprio tempo, à la page, insomma.

Non c’è dubbio che Zwart avrebbe potuto soddisfare queste due richieste anche con una pagina un po’ meno spettacolare e memorabile di questa. Anzi, magari la seconda delle due sarebbe forse stata meglio soddisfatta da una costruzione un po’ meno di avanguardia. Ma forse no. Tutto sommato, l’ambiente culturale olandese di quegli anni era davvero progressista, e poteva capire benissimo Zwart.

La pagina di Zwart, con tutta la sua fama, non arriva però sino a noi come uno straordinario esempio di come vadano strutturate le pagine dei cataloghi tipografici. Sono certo che la maggioranza delle persone a cui questa immagine è comunque nota non ricordino nemmeno quale fosse la sua funzione (il che, per un funzionalista, può apparire un bello scorno!). Ai loro occhi (ma anche ai miei) questa è un’elegante costruzione astratta nello stile di quegli anni: un’immagine che può facilmente essere presa come simbolica della grafica di un’epoca, e dell’immaginario visivo dominante in un certo ambiente culturale di quegli anni.

La mia impressione, tuttavia, è che l’adesione di Zwart alle poetiche neo-plasticiste e dintorni fosse davvero superficiale. In altre parole, non c’è bisogno di scomodare nessun sublime e nessuno spiritualismo per comprendere questa immagine. Zwart ha un problema di comunicazione visiva e lo deve risolvere: deve costruire, attraverso dei caratteri tipografici, una composizione interessante e contemporeanea. La contemporaneità è per lui (molto comprensibilmente) quella che viene espressa da questo genere di forme, quelle stesse che per Mondrian e Itten sono così piene di significato spirituale, ma che sono in realtà anche semplicemente lì, a disposizione, visivamente interessanti pure se non se ne sposa l’ideologia.

Zwart, dunque, le usa. Siccome ha occhio, le usa anche meglio di molti altri. Siccome non gli interessa l’ideologia retrostante, le usa con disinvoltura, anche con una certa giocosità. Non ci parla dell’Assoluto, ma semplicemente del presente, e dell’importanza visiva della composizione. Deve usare le lettere, perché sono quelli i suoi mattoni da costruzione, e ne studia le forme, integrandole nella struttura complessiva.

Forse questa pagina mi piace perché c’è in essa tutta l’eleganza del funzionalismo senza il peso della sua ideologia, e perché Zwart sembra giocare con quello che i suoi colleghi stanno invece prendendo terribilmente sul serio. Forse dobbiamo pensare a Zwart come un paradossale postmodernismo ante-litteram? Se così fosse, troveremmo il postmoderno e la sua leggerezza proprio accanto al cuore moderno e pesantissimo del funzionalismo medesimo.

P.S. Ho già parlato di qualche tema vicino a questo in un post intitolato Del carattere lineare e del sublime nell’arte, ma si possono vedere anche, in generale, in tutti i post con il tag sublime.

21 Giugno 2010 | Tags: Ananda K. Coomaraswamy, comunicazione visiva, design industriale, estetica, graphic design, narrazione per immagini, rito, sacro, sublime, William Morris | Category: comunicazione visiva, estetica, graphic design | Già molti decenni fa (ma io l’ho imparato solo in questi giorni, leggendo il suo Come interpretare un’opera d’arte, Milano Rusconi 1977) Ananda K. Coomaraswamy faceva osservare che la parola arte, tradizionalmente, nelle culture europee, non fa riferimento a oggetti o a una categoria di oggetti (le opere d’arte), bensì a un modo di operare. Per capire cosa questo voglia dire basta far caso al fatto che quest’uso della parola arte è ancora ben presente nell’italiano di oggi, quando si dice, per esempio, che qualcosa è fatto ad arte, o che qualcuno lavora con arte. Come è ovvio, pure la parola artigiano deriva da arte, intesa in questo senso; mentre la parola artista sembra che indicasse, in origine, semplicemente qualcuno che eccelleva nella propria arte (ovvero abilità costruttiva), qualunque essa fosse.

Coomaraswamy fa anche notare che anche il fatto di considerare le arti come oggetto di un’estetica è un’invenzione occidentale e recente. La parola estetica deriva da aisthesis, ovvero sensazione, e che la riflessione sull’arte abbia nome estetica tradisce l’idea di base che il campo dell’arte sia quello della sensazione, nello specifico quello della sensazione piacevole. L’invenzione dell’estetica avrebbe dunque deviato verso il campo della sensazione quello che prima apparteneva al campo della conoscenza.

Credo (io, non Coomaraswamy) che questa deviazione sia parallela allo sviluppo di un’idea di conoscenza razionale esclusiva, che sfocia ai primi del Seicento nella concezione cartesiana della scienza. Dove la conoscenza debba essere fatta di idee chiare e distinte non c’è più posto per una conoscenza tradizionale su base rituale, con una forte componente religiosa. Progressivamente (perché queste cose richiedono secoli, e né Cartesio si è inventato tutto da un giorno all’altro, né dal giorno dopo l’enunciazione delle sue idee il pensiero occidentale è cambiato di colpo) una serie di cose che prima erano sentite come centrali per la vita e la conoscenza del mondo vengono relegate a un ruolo più marginale. Nella misura, poi, in cui esse sono anche legate al culto religioso, secondo il nuovo criterio illuminista finiscono per ritrovarsi nel campo della superstizione.

La parola estetica, usata in senso moderno, è settecentesca; ma l’idea dell’arte come qualcosa che riguarda la sensibilità piuttosto che la conoscenza la precede. Potremmo dire che l’invenzione dell’estetica come tale, nel Settecento, è il tentativo illuminista di dare un posto decoroso all’arte all’interno di un sistema cognitivo che la lascia fuori. Alla fine di questa lunga trasformazione, siamo passati da un sistema in cui la pittura, la scultura, l’architettura e la musica erano modalità rituali (o collegate a situazioni rituali) di conoscenza del mondo, a un altro sistema in cui queste medesime attività sono diventate testimonianza dell’espressione dell’io, e al tempo stesso manifestazioni del sublime – con questa particolare e interessante coincidenza di due estremi, entrambi tenuti ai margini di un mondo sempre più dominato da una conoscenza di tipo razionalistico e dalla sua applicazione attraverso una tecnica che per sua natura esclude l’arte, cioè l’abilità manuale.

Dobbiamo a William Morris e alla sua utopia neoumanistica della seconda metà dell’Ottocento l’idea del design industriale, ovvero l’idea che l’arte (intesa come cura della qualità) possa essere applicata anche ai prodotti della tecnologia. E gli dobbiamo, in qualche modo, anche l’idea del graphic design, ovvero l’idea che pure i prodotti della comunicazione possano essere progettati con cura e con arte.

Ma Morris non poteva cambiare, evidentemente, le regole di fondo. In una società deritualizzata, o in cui i nuovi riti sono effimeri e sempre collegati a una razionalità produttiva, le nuove arti (in senso antico) inventate da lui non possono ricoprire lo stesso ruolo che avevano nel mondo fortemente ritualizzato al cui interno si erano sviluppate. Benché sia figlio della cura dell’artista medievale (ovvero colui che eccelleva nella sua arte), e sia in questo senso ciò che davvero potrebbe legittimamente essere definito arte, il design non può godere della stessa considerazione sociale di cui godeva nel medioevo l’arte: gli manca quel legame con il sacro che allora era parte di qualsiasi opera, di qualsiasi operazione, anche quotidiana.

Nella nostra cultura, quel legame è diventato appannaggio dell’Arte (con la A maiuscola, cioè nel senso corrente dell’espressione), la quale, però, ha dovuto separarsi in maniera radicale dalla tecnica, dalla produzione di buoni oggetti d’uso, e relegarsi nel campo di un tipo particolare di comunicazione, quella espressiva – cercando di ricostruire, solo con i propri mezzi, delle situazioni rituali a cui la società concede diritto di esistere a patto che non riguardino il campo del sapere, e si limitino a quello del bello, dell’aisthesis, della sensazione. L’Arte finisce per diventare, in questo modo, solo una forma più complessa (magari più colta) di intrattenimento – e il sacro stesso finisce per essere oggetto di aisthesis.

Dobbiamo avere nostalgia per come era prima, o per come sarebbe altrove? Non so. Non so quanto prima fosse meglio. Non mi interessa seguire Coomaraswamy in questo. Non credo che sia questo il punto. Quello che è importante, piuttosto, è capire bene quanto fossero diverse prima le cose, e che il senso in cui Giotto era un artista era molto diverso dal senso in cui lo definiremmo tale oggi. Giotto era (di gran lunga) il più bravo a esprimere visivamente quello che la collettività sentiva; a raccontare per immagini quello che tutti sapevano e intorno a cui tutti si raccoglievano.

Non esiste niente di simile a questo, oggi. I presupposti sono cambiati. Il nostro stesso sentire e il nostro stesso conoscere sono differenti.

Al post di Rosaria Lo Russo sulla vocalità poetica sono intervenuto con diversi commenti, e anche con un mio post di qualche giorno fa. Però mancava ancora qualcosa al mio discorso, qualcosa che ho accennato in un ulteriore commento là, e che vorrei riprendere ora qui.

Quello che ho detto in quel commento è che la vocalità poetica è qualcosa che è molto più nell’aria di quanto non lo siano le personalità dei singoli poeti: è nell’aria davvero quando ascoltiamo delle buone performance poetiche, ma è nell’aria anche quando la poesia risuona dentro di noi mentre la leggiamo con gli occhi.

Quell’attore che legge pessimamente una poesia, trattandola come se fosse prosa, è certamente uno che quest’aria non l’ha respirata abbastanza. Sono certo che non è capace nemmeno di leggere la poesia interiormente. Sostanzialmente non la capisce; magari ne capisce le parole e il discorso, ma non ne capisce la componente musicale (che non vuol dire solo fonetica e sonora: la musicalità della poesia sta tanto nel suono quanto nel senso quanto nel rapporto tra loro!)

Il nome convenzionale di Omero sta per un universo di aedi che condividevano ritmi prosodici, musicali e narrativi. I nomi dei poeti di oggi sono meno convenzionali, e stanno per persone in carne e ossa (Omero, chissà!); ma esiste ugualmente un universo di ritmi a cui tutti attingono e contribuiscono.

Mi verrebbe quasi da dire (ma qui sto esagerando) che la poesia è proprio questo dominio collettivo, che ciascun poeta riempie dei propri contenuti emotivi specifici. Il cattivo attore vede i contenuti e ignora il dominio.

Questo dominio è diverso, non c’è dubbio, da quello che prevale nell’universo del teatro, e questo giustifica le perplessità di Lello Voce (espresse nei commenti al post della Lo Russo) e di chi ha paura di essere confuso con quello. Forse dovremmo dire che la poesia vocalizzata è una forma di teatro che ha come riferimento un dominio differente e specificamente suo; e che solo conoscendolo intimamente è possibile davvero fare performance di poesia.

Rosaria Lo Russo ha risposto così (tra tanti interventi, per i quali rimando comunque al post di Absoluteville):

Daniele Barbieri ha interpretato correttamente il mio pensiero, e sono grata a lui per averlo espresso in termini molto diversi dai miei. Difatti la questione non concerne assolutamente l’impossibile impersonalità della voce, un’astrazione totale, bensì la consapevolezza, chiamata da Daniele conoscenza del dominio poetico, di una performatività altra rispetto al teatro dell’attore e propria del teatro della voce recitante in versi. Per spiegarmi con un paradosso: una cattiva dizione, un grosso difetto fonatorio, può risultare indifferente alla comprensione profonda di una poesia (magari detta ad alta voce dal poeta che l’ha scritta), se l’argomento della poesia non la contempla, viceversa se un attore ha lo stesso difetto di dizione o fonatorio, questo o quello diverranno immediatamente un significato importante di quello che l’attore sta recitando, una connotazione del suo personaggio. La voce recitante, essenzialmente, è dell’anonimia perché esclude l’esistenza di un personaggio, a dirla. E spesso il cattivo attore interpreta il personaggio del poeta piuttosto che la poesia che sta recitando. Altra cosa ovviamente in caso nel caso della poesia scritta per il teatro: genere immenso (Shakesperae, Racine, Moliere…) che appartiene al teatro. Si può scrivere teatro in versi e in tal caso i versi possono essere recitati senza perdere spessore, anzi, accrescendolo. Esistono anche poesie a forte tasso retorico di teatralità, e anche per loro la recitazione immedesimativa è funzionale. Insomma, esistono vari gradi di teatralità di un testo poetico, ma il teatro in essa è solo una funzione retorica, non la sua essenza di genere, se così posso dire (e non è detto bene…). Quando il componimento è lirico, epico etc. etc. prevale invece il dominio poetico e le molte voci della voce recitante: ergo la sua fondamentale anonimia (che non è, lo ripeto, anonimato, quanto piuttosto, pluralità di voci di una voce sola, quella recitante, che deve poter staccarsi dall’egoicità afunzionale delle sue prerogative personali-caratteriali: ecco perché Carmelo Bene è superabile, come performer di poesia…)

E poi, in un commento successivo, ha aggiunto:

Certo, bisogna dare i propri criteri valutativi. E prima di farlo avrò bisogno di parlare di mistica, come dice Fabio, e di musica, il melos di cui parla Stefano La Via in un blog dei nostri. Diciamo che amo molto il Campana di Bene ma non lo definirei “perfetto”. Secondo il mio criterio valutativo “perfetto” potrebbe essere invece Laborintus di Sanguineti, letto da Sanguineti e musicato da Berio, con voci di cantanti lirici. Lì musica teatro e vocalità vanno di pari passo col testo scritto. Personalmente mi godo di più quel gigione di Carmelo, ma questo perché ho una passione sviscerata per il teatro e per la vocalità di CB, trovo Sanguineti-Berio più “freddi”, però è innegabile che se intendo parlare di Performance Poetica Laborintus è un capolavoro. E dunque bisognerà distinguere fra teatro e poesia davvero e per bene: ci proveremo insieme. Qui mi piace soprattutto l’aver ricordato due enormi maestri scomparsi: Edoardo Sanguineti e Carmelo Bene, due pilastri che ci mancano e ci mancheranno.

Mistica e musica stanno tra le mie ossessioni ricorrenti. Il Laborintus di Sanguineti musicato da Berio non è il testo originale del poeta, ma un lavoro creato apposta da lui nel 1965, che si chiamava, appunto Laborintus II, un pastiche di testi vari, suoi e di Dante (e non ricordo di chi altri), di cui ebbi la fortuna di vedere-sentire un’edizione nei primi anni Settanta, al Teatro Comunale di Bologna – che ricordo come se fosse ieri; e a cui devo, probabilmente, una buona parte dei miei interessi tanto per la poesia come per la musica contemporanee.

Conoscendo Berio, e il modo (genialmente) imperialista in cui ha sempre trattato la parola, riducendola a semplice supporto vocale della sua musica – quasi che la parola non avesse già una sua dimensione espressiva, e dovesse essere piegata fonicamente ai suoi scopi… Conoscendo Berio, è davvero sorprendente come Sanguineti sia riuscito a far rispettare la propria vocalità, il proprio sentire poetico, o meglio la vocalità poetica stessa, quella roba che non è musica e non è recitazione teatrale consueta, ma è fatta di andamenti ritmici che non possono perdere quelli sintattici (e viceversa).

Mistica e musica entrano in gioco qui. Ma la poesia possiede la sua propria specifica musica, che non è quella del canto, e che può persino, talvolta, in qualche caso, fare a meno di una ritmica del piano dell’espressione (prosodica). E la mistica della voce avvicina chi recita a colui che prega, perché un buon Performer Poetico non fa che esprimere un respiro collettivo, qualcosa che è nell’aria che tutti sentono, qualcosa che tutti sono sul punto di trovare quando leggono con la voce interiore degli occhi, e che è una sorta di accordo con il mondo, un “sentirsi in armonia” (per usare le parole di Ungaretti).

Pare ovvio che tutto questo abbia a che fare con la tematica del sublime, a cui sono condannato a ritornare in questi post. Il sublime, parente strettissimo della mistica, o forse semplicemente una mistica laica, è il destino dell’arte in un mondo in cui la religione non è più il fondamento intimo dell’accordo collettivo. Il sublime è la sensazione improvvisa di essere in balia del mondo, in armonia con qualcosa che ci sovrasta e non potremmo mai e poi mai controllare, umano o inumano che sia; è il sentimento oceanico del dibattito tra Romain Rolland e Sigmund Freud; è quello che tocchiamo nel momento in cui la nostra specifica personalità si perde per un attimo in una improvvisa stimmung, in un accordo, in senso musicale, con qualche parte imprevista delle cose attorno a noi.

Sto scrivendo un articolo sull’horror a fumetti, per un’iniziativa di cui presto si saprà di più. Mi sono ripercorso a grandi linee le diverse stagioni dell’horror di qua e di là dall’oceano (solo l’Atlantico: per il Pacifico non avrei avuto spazio) e ho fatto alcune scoperte. Lasciando perdere i casi isolati, le stagioni principali dell’horror occidentale a fumetti, viste da qui (Italia, 2010), mi sembrano le seguenti:

- la stagione E.C., dal 1950 al ’54, tarpata dalle fisime del dr. Wertham

- la stagione Warren, dai tardi Cinquanta in poi, comprensiva di Vampirella (dal ’69)

- i porno-horror italiani anni Settanta (tipo Jacula, Sukia e Cimiteria)

- un po’ di Argentina sparsa, dal Mort Cinder di Breccia e Oesterheld in poi

- Dylan Dog e il post-Sclavi, dall’effimera esplosione horror italiana del ’90 ai successivi prodotti Bonelli, da Magico Vento a Brendon a Dampyr

- quello che potremmo chiamare il neo-gotico americano, ovvero Swamp Thing e discendenti più o meno diretti (Hellblazer, Sandman ecc.)

La domanda è: quanto di questo horror è fatto per fare davvero paura? Naturalmente, in quanto horror, tutto è fatto per fare almeno un po’ paura. Però, se lo osserviamo da vicino, ci accorgiamo che il più delle volte la paura è abbondantemente condita con altri ingredienti, che nell’impasto risultano assai più salaci.

Per esempio, tutta la produzione E.C. è giocata sul grottesco, ovvero su uno humor nero sarcastico e mortifero: e anche quando si sobbalza per lo spavento c’è sempre una voce più o meno fuori campo che propone di riderci su (magari amaramente – ma pur sempre riso è).

La produzione Warren degli anni Sessanta ripropone (con meno vivacità) esattamente lo stesso modello, ma si riscatta con Vampirella – su cui lavoravano fior di sceneggiatori e disegnatori. Con Vampirella entra in gioco una sorta di erotismo gotico, e anche una qualche dose di superomismo. Vampirella potrebbe forse fare davvero più paura, se non fosse che la protagonista è troppo carina e svestita, e il tutto troppo fantastico e buonistico.

L’erotismo di Vampirella è il punto di partenza per i porno-horror italiani, ma qui già la definizione dice tutto: l’horror è una scusa per condire meglio il sesso, attraverso la tradizionale combinata sesso-grandguignol.

Dylan Dog trova un altro modo, assolutamente originale, per esorcizzare la paura. Lo si capisce benissimo sin dal primo numero, quell’Alba dei morti viventi che è una citazione già nel titolo: l’horror diventa gioco intellettuale, un gioco che è spesso praticabile anche da chi abbia una cultura massmediatica popolare, ma non meno gioco e non meno intellettuale per questo. La paura non può essere vera, in questo contesto: sarà necessariamente un gioco di citazione, pure lei!

Sin qui dunque (e abbiamo già fatto fuori, quantitativamente, il grosso dell’horror a fumetti) di paura vera ce n’è stata poca. Proviamo a domandarci perché.

Ho accennato in altri due post (qui e qui) della nascita del romanzo gotico nell’Inghilterra del Settecento, e di quanto sia legata questa nascita alla diffusione della nozione di sublime, che, guarda caso, è la stessa che sta dietro alle concezioni Romantica e moderna dell’arte. Il romanzo gotico, ovvero il primo horror, rappresenta l’esito più popolare (ma non solo) di questa diffusione: il mistero e l’orrore sono la manifestazione più semplice ed evidente di quello che è soverchiante e incontrollabile.

La cultura alta ha spesso riso di questa manifestazione bassa dei propri medesimi ideali, anche se più volte vi ha attinto a piene mani (come si può leggere, tra l’altro in un intrigante volumetto di Renato Giovannoli, Il vampiro innominato. Il “Caso Manzoni-Dracula” e altri casi di vampirismo letterario, Medusa 2008). Del resto non è difficile trovare occasione di ridere di cose di questo genere, che diventano molto facilmente troppo poco credibili, persino in un’ottica di fiction.

Il grottesco, l’erotismo, il citazionismo sono quindi altrettante strategie per permettere di tollerare questa natura volgarissimamente sublime che è propria dell’horror. Insomma: fare davvero paura, e avvicinarsi in questo modo al sublime stesso, è cosa molto, molto difficile – quando non si possiedono gli strumenti realistici del cinema (fotografia, ovvero pseudo realtà, movimento e sonoro) e la comprensione dei fatti è inevitabilmente mediata da una serie di ricostruzioni intellettuali (decifrare i disegni, metterli in sequenza, ricostruire la dinamica, collegare le parole…). È più facile, e spesso anche più efficace, giocare in vario modo con gli stereotipi e con quel poco di paura che comunque essi si portano attaccata.

Non è però sempre così, e il nostro elenco iniziale non è stato del tutto esaurito. Resta fuori certamente Breccia e anche una parte del fumetto argentino (mentre tanto altro rientra in qualche modo nei casi già visti); resta fuori una parte della produzione Bonelli post-Sclavi, come nel caso di Dampyr, in cui il citazionismo è marginale rispetto ad altro, assai più pauroso; e resta fuori quello che ho chiamato neo-gotico americano, ovvero le conseguenze della ripresa compiuta da Alan Moore, nel 1984, di Swamp Thing.

È tra questi esempi che troviamo dei fumetti horror che fanno davvero paura. È evidente che appartengono a culture diverse e anche a momenti storici diversi. Che cos’hanno in comune, sempre che lo abbiano?

La mia personale suggestione è che le storie che questi fumetti mettono in scena parlano di me e del mondo in cui vivo – mentre tutte le altre storie di cui abbiamo parlato, di buona o cattiva qualità che siano, parlano sostanzialmente di mostri immaginari. Il male che circonda Swamp Thing nelle storie di Moore ha sì la faccia tradizionale dei non-morti, ma è evidentemente un male molto più vero e vicino a noi: è la bomba atomica, è la discriminazione sociale, è la voracità capitalistica, è la stupidità, l’arroganza, il potere che non vuole limiti…

Solo a queste condizioni la nostra paura può rinascere davvero. E solo una vera paura può generare una paura letteraria che non sia puro gioco. La paura vera può essere sublime, in qualche caso. Il gioco è invece gioco: può essere intelligente, di alta qualità, ma è un’altra cosa.

7 Aprile 2010 | Tags: Bauhaus, carattere tipografico, caratteri lineari, comunicazione visiva, estetica, Futura, Georg Kurt Schauer, graphic design, James Mosley, Paul Renner, Romanticismo, sistemi di scrittura, sublime, tipografia | Category: comunicazione visiva, estetica, graphic design, sistemi di scrittura | Anche studiando la storia della tipografia si fanno strane scoperte sui percorsi di senso delle forme di cui facciamo quotidianamente uso. Prendiamo i caratteri lineari, o senza grazie (variamente chiamati, a seconda della lingua o tradizione o periodo, sans-serif, grotesque, antiqua, gothic o anche egyptian). Il dibattito tra i professionisti della grafica sulla loro leggibilità è tuttora in corso, senza che si possano assegnare vantaggi decisivi né a chi sostiene che i caratteri aggraziati sono comunque più leggibili, né a chi sostiene il contrario – salvo che per quanto riguarda la lettura su monitor, rispetto alla quale è largamente accettata la posizione secondo cui, a causa della bassa risoluzione, i caratteri lineari sarebbero più leggibili di quelli aggraziati. E questa è una delle ragioni per cui state leggendo queste medesime parole in un Verdana anziché in un Times New Roman.

Ma non è di leggibilità che voglio parlare. Un’altra posizione largamente condivisa è che i caratteri aggraziati siano, in linea di massima, più tradizionali, e quelli lineari più moderni. Di conseguenza l’uso dei caratteri lineari sarà in generale preferibile in tutte quelle situazioni in cui l’impostazione grafica vuole trasmettere un’idea di contemporaneità e di progresso. Si noti che ho insistito sull’“in linea di massima” e sull’“in generale”, perché ovviamente vi sono font di caratteri specifici e situazioni specifiche in cui il principio generale può trovarsi del tutto ribaltato. Inteso come un principio generale, comunque, quello della maggiore modernità dei caratteri lineari è praticamente un luogo comune – ormai talmente diffuso e acritico che non mi stupirei se si trovasse oggi sul punto di essere ribaltato.

Come si è arrivati a questo luogo comune? In altre parole che cos’hanno i caratteri lineari che li renda più moderni di quelli aggraziati? La strana scoperta si fa proprio quando si va a esplorare l’origine di questa concezione. Mi fa da conduttore un bellissimo saggio di James Mosley, “La ninfa e la grotta. La rinascita dei caratteri senza grazie”, contenuto nel volume Radici della scrittura moderna (Stampa Alternativa & Graffiti, 2001).

Per molto tempo si è ritenuto che il carattere lineare faccia la sua prima uscita moderna intorno al 1816, data attribuita alla sua più antica testimonianza tipografica. Da quel momento e per circa un secolo la sua sorte è legata unicamente ai contesti di segnaletica, insegne e manifesti. Solo con l’inizio del Novecento qualcosa nel suo destino inizia a cambiare.

L'iscrizione lineare del Grotto di Stourhead (circa 1750) trovata da Mosley Mosley ci mostra invece come, al suo ingresso nell’universo tipografico, il carattere lineare sia già presente nella scrittura da oltre sessant’anni, soprattutto in ambito britannico, come carattere lapidario. Lo si trova nelle iscrizioni funerarie, ma anche in certi fregi architettonici, così come nei frontespizi di volumi che fanno riferimento a quei medesimi contesti.

Visto così, questo ingresso in scena del carattere lineare appare ancora più strano. Il carattere lapidario per eccellenza è infatti, nella nostra tradizione, quello romano classico, con tutte le variazioni moderne sul modello della capitale traianea: non solo un aggraziato dunque, ma il prototipo stesso del carattere con le grazie.

Se aggiungiamo che il periodo in cui avviene questa trasformazione è anche il periodo del ritorno in voga degli stili classici, nella forma – appunto – del neo-classicismo, l’ingresso in scena dei caratteri lineari può apparire ancora più incomprensibile.

Thomas Banks Iscrizione funeraria, 1791 Non è però un caso che gli eventi di cui stiamo parlando avvengano sostanzialmente in Inghilterra. Nel mio post del 17 febbraio ho raccontato come il concetto di sublime abbia trasformato il modo di considerare l’arte nell’Inghilterra del Settecento e poi in tutta Europa sino a noi. C’è un altro aspetto importante di quella trasformazione, a cui là non ho accennato: si tratta dell’arcaicismo, del primitivismo, della ricerca di forme anticlassiche (quella stessa che porta, alla fine del secolo, a preferire l’anticlassico Michelangelo al classicissimo Raffaello). Questa tendenza si sposerà facilmente con l’imminente recupero del gotico, e già si sposa in quegli anni con la moda del romanzo gotico, ovvero dell’horror settecentesco.

Insomma, l’Inghilterra del Settecento si presenta come un laboratorio dei temi che poi esploderanno con il Romanticismo al volgere del secolo. Per quanto singolare possa apparire, il carattere lineare, con la sua povertà e geometricità, appare in questo contesto come un carattere dotato dei pregi di primitività e arcaicità – e quindi non di rado adeguato a esprimere lo spirito nuovo. I riferimenti sono le scritture lapidarie greche classiche, quelle etrusche e quelle romane antiche, precedenti alla grandiosità imperiale. Ma c’è un singolare riferimento anche alla scrittura egiziana: Egyptian vengono infatti definiti questi nuovi caratteri, nonostante di egiziano non possano ovviamente avere nulla.

A questo proposito fa notare Mosley come la moda dell’Egitto stia in quel periodo imperversando in Europa, e di come i francesi, ritornando in Grecia dopo la spedizione egiziana del 1802, si stupiscano di ritrovare l’arte greca deludente, dopo l’esperienza diretta dei semplici e massicci templi egizi, così dotati di “una nobile semplicità, e una maestosità che riempie lo spirito” (Description de l’Egypte, 1809-28). I caratteri lineari condividono con l’architettura egiziana questa medesima nobile semplicità, e il medesimo spirito arcaico.

Anche per questo, a partire dai primi decenni dell’Ottocento, essi diventano di moda. Non entrano ancora nei libri (al massimo, raramente, nei frontespizi) perché comunque si tratta di caratteri ancora troppo grezzi per competere con quelli tradizionali, ma si impongono in una molteplicità di combinazioni pubbliche. Così, paradossalmente, il fatto di essere considerati forme arcaiche diventa il motivo della loro modernità: arcaismo e modernità si fondono, nel comune anticlassicismo. Ecco come conclude Mosley il suo saggio, con una citazione da Georg Kurt Schauer (che ritiene comunque l’ispiratore della sua ricerca):

Questi caratteri senza grazie possono ben essere stati pensati per scopi puramente accademici, ma una tale evidenza delle forze elementari del passato deve aver avuto un fascino assai diverso per la Sensibilità coltivata dagli ammiratori dei poemi di Ossian e da quel primo Romanticsmo che era un anelito al ritorno a un passato puro, semplice e forte. Le richieste della pubblicità, la ricerca del sensazionale e la spinta commerciale alla novità possono ben essere state le ragioni immediate per la realizzazione dei caratteri tipografici “lineari”, senza grazie e a grazie squadrate; ma queste sono osservazioni superficiali, che oscurano piuttosto che rivelare le vere cause sottostanti. Il rifiuto della leggerezza e dell’armonia classiche è un impulso romantico. Lo spirito romantico considera la sobria semplicità un valore positivo. La forza barbarica è da ammirare, e così l’assenza di decorazioni superficiali. L’essenza del Romanticismo è nel desiderio di purezza e di forza. Queste qualità, che non possono essere trovate nel presente, vengono cercate nei movimenti arcaici, o in ogni passato per quanto lontano, assunto come più elementare. La rozzezza primitiva, nella sua lotta per il ritorno alla natura, era per i romantici tanto eccitante quanto era invece offensiva per chi aveva attitudini ortodosse e civilizzate. (Schauer, Über die Herkunft der Linearschriften, 1959)

Questo richiamo alla semplicità come valore ricorda facilmente l’equiparazione tra ornamento e delitto operata da Adolf Loos nell’inaugurare l’architettura e il design del Novecento. Non è difficile osservare come la storia successiva dei caratteri lineari si ponga tutta su questa linea, sia nella versione avanguardista (ispirata, più o meno da vicino, dal Bauhaus) di Paul Renner, Max Miedinger e Adrian Frutiger sia in quella umanistica di Edward Johnston ed Eric Gill.

Paul Renner, il carattere Futura, 1927 È forse più difficile accorgersi di come l’idea del sublime continui a operare in queste creazioni, specialmente in quella di Renner. Il carattere Futura (1927), da lui disegnato, è infatti la migliore realizzazione in campo tipografico dell’utopia del Bauhaus e dei funzionalisti, l’idea di forme che siano al tempo stesso pubblicamente utili e graficamente semplici, senza bisogno di alcun riferimento alla tradizione. Una sublime semplicità, insomma, che esprime l’utopia del progetto di un’umanità non condizionata del proprio passato: primitiva dunque, almeno nel senso di un’umanità che può essere nuova, che può ricominciare di nuovo la propria storia.

Non posso comunque non essere colpito da questa singolare contiguità tra piramidi, horror e funzionalismo, che da questa storia salta fuori. E dovremmo aggiungerci pure la pubblicità, che dei caratteri lineari è stata poi di fatto la principale beneficiaria – quasi a farsi gioco di quella medesima utopia a cui essi devono l’esistenza.

17 Febbraio 2010 | Tags: Arte, arti, comunicazione visiva, Edmund Burke, estetica, fantascienza, fantasy, generi, graphic design, horror, Immanuel Kant, Michelangelo, mistery, misticismo, Nicolas Boileau, Nicolas Poussin, Pseudo-Longino, Raffaello, sacro, Salvator Rosa, Samuel H. Monk, Settecento, sublime | Category: comunicazione visiva, estetica, graphic design | Ho letto da poco un bel libro di Samuel H. Monk: Il Sublime. Teorie estetiche nell’Inghilterra del Settecento (Genova, Marietti, 1991). È un libro scritto negli anni Trenta, il primo che affronta questo tema storiografico. È interessante perché racconta la nascita e diffusione di un concetto destinato a trasformare per sempre la nostra concezione dell’arte.

Quello di sublime è un concetto antico. Proviene da un testo di incerta datazione (Peri Hypsous, I secolo d.c., secolo più, secolo meno) e ignota paternità. Poiché tradizionalmente lo si attribuiva a Cassio Longino, oggi ci riferiamo al suo (ignoto) autore come Pseudo-Longino. Lo riprende Nicolas Boileau, uno studioso francese della fine del Seicento, che per primo pubblica nel 1674 un trattato di arte poetica ispirato allo Pseudo-Longino, aprendo la strada, assai più di là che di qua dalla Manica, a un dibattito che, decennio dopo decennio, cresce sempre più, e finisce per imporre un’idea dell’arte basata sul lampo di genio e sull’imponderabile, piuttosto che sul rispetto delle regole e sulla capacità di modularne le possibilità.

Ovviamente, è l’Enquiry di Edmund Burke il testo cruciale del secolo, che impone a partire dal 1757 il nuovo paradigma. Già nel 1764, Kant (che era notoriamente un appassionato di cultura inglese) pubblica le sue leggere Osservazioni sul sentimento del bello e del sublime, testimoniando la presenza del dibattito anche in Germania, e il suo debito con Burke. Qualche decennio più tardi farà del sublime uno dei capisaldi della sua teoria estetica.