Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti

di Daniele Barbieri

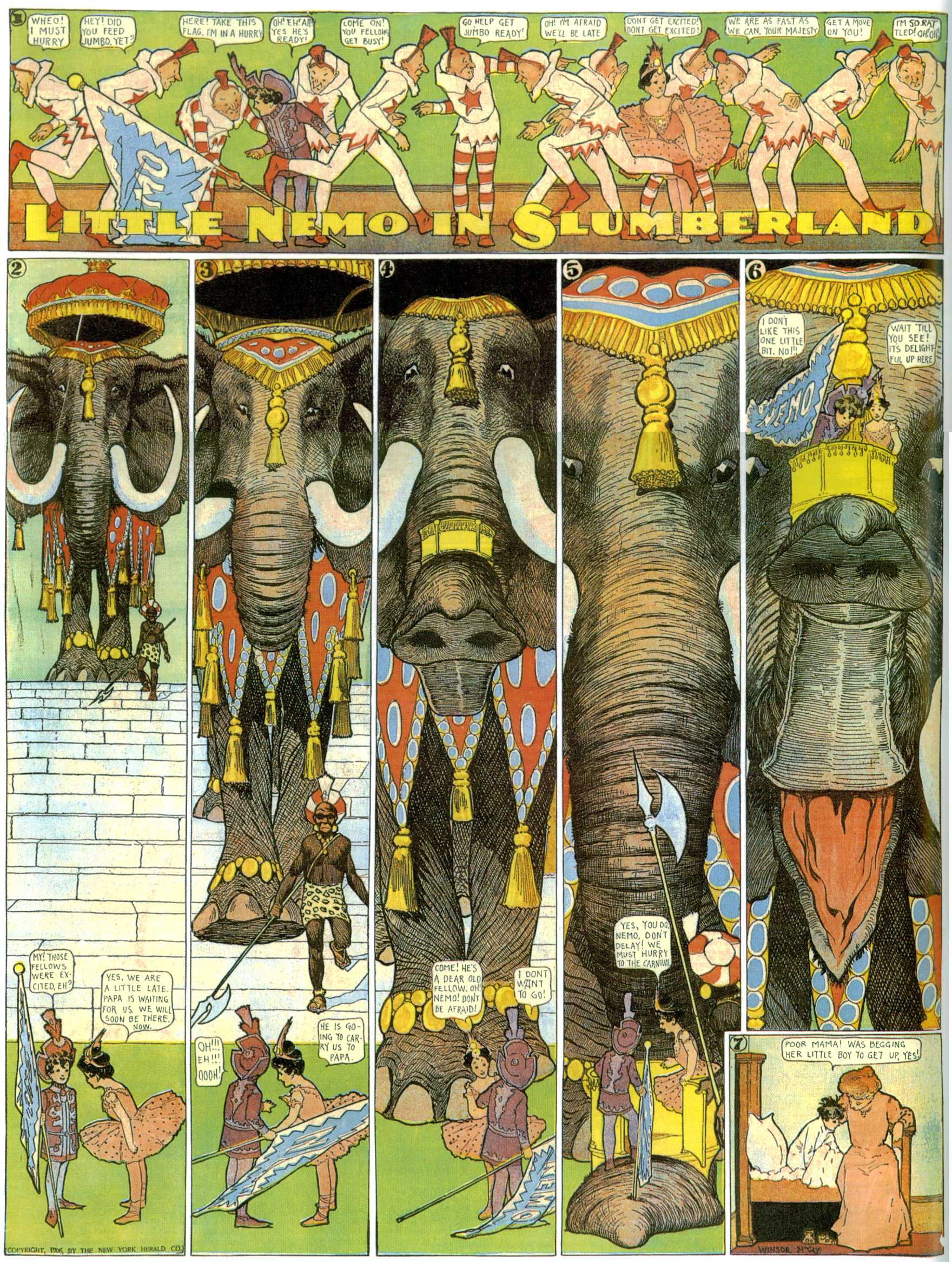

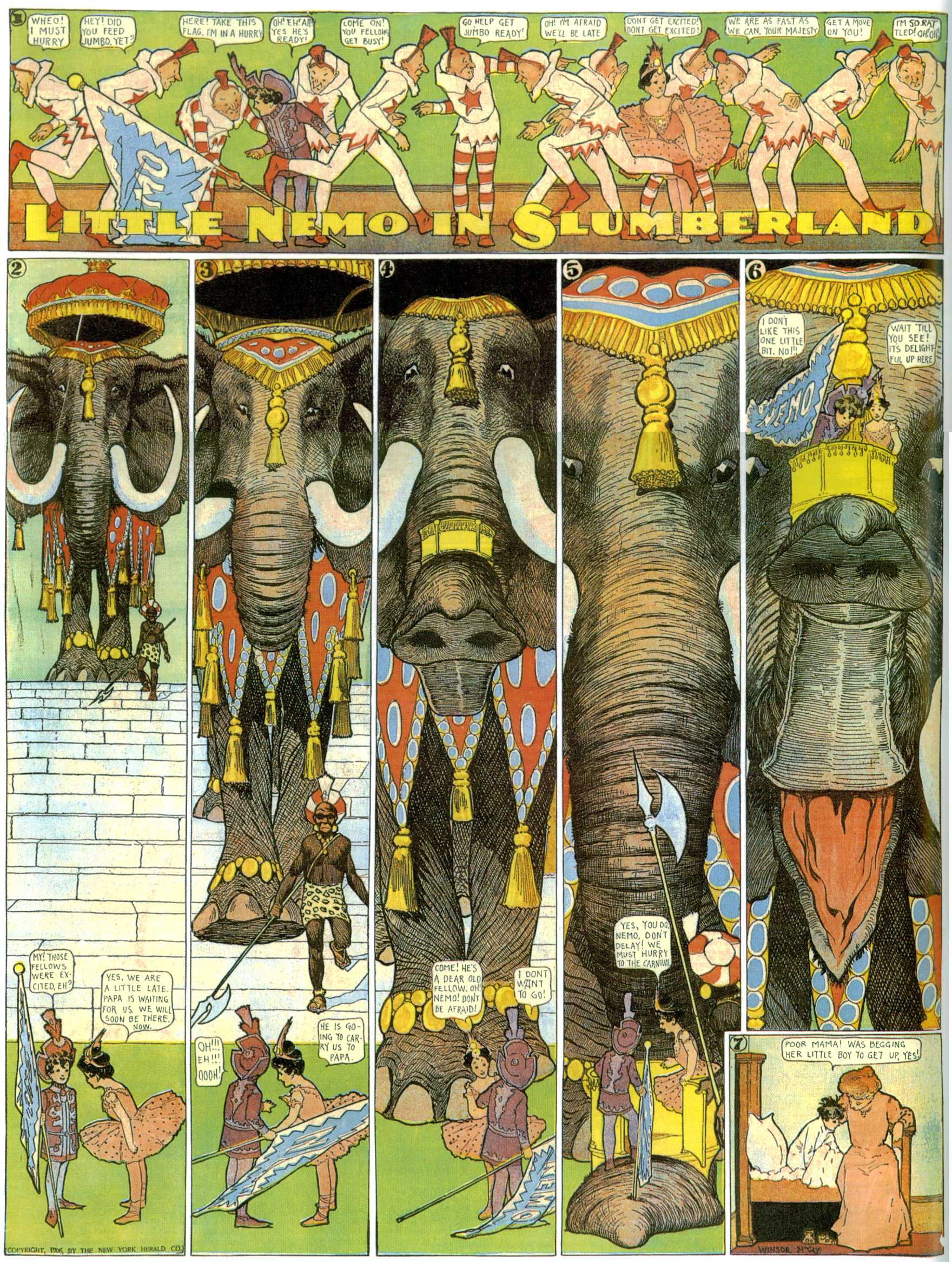

Ho pubblicato alcuni mesi fa un libro (Letteratura a fumetti? Le impreviste avventure del racconto, ComicOut 2019 – qui un breve estratto su NI) che cerca di esplorare storicamente la nozione di racconto in relazione con quelle di immagine, oralità/scrittura, serialità/romanzo, alla ricerca delle radici lontane, nella nostra cultura, della dialettica tra fumetto seriale e graphic novel. Vi sostengo, tra le altre cose, che alla sua nascita, dal 1895, il fumetto instaura una sorta di paraoralità, pur presentandosi come una forma di scrittura (e vedi anche, su questo, l’articolo disponibile qui). A dispetto del suo essere una forma di comunicazione radicalmente visiva, il fumetto porta con sé, per molto tempo, diverse delle caratteristiche che contrappongono la trasmissione orale a quella scritta: aspetti di rapida caducità, di compresenza del contesto di emissione delle parole, di paratassi, di ridondanza, di stile formulaico, di concretezza ed enfasi sulla fisicità. Queste caratteristiche apparentemente paradossali (tipiche dell’oralità in un contesto del tutto visivo/scritto) si attenuano col tempo, man mano che il fumetto acquisisce in maniera sempre più netta le caratteristiche di una scrittura (benché peculiare, e certamente differente da quella tout court), senza tuttavia scomparire del tutto nemmeno nella dimensione contemporanea del romanzo a fumetti.

Ora, la lettura di un libro che avrei dovuto compiere da tempo (L’invenzione del romanzo. Dall’oralità alla lettura silenziosa, di Rosamaria Loretelli, Laterza, 2010) mi riapre la questione con nuovi spunti, costringendomi ad alcune considerazioni. Il libro della Loretelli compie un percorso che ha diverse analogie con il mio, ed è molto vicino come fonti di ispirazione, ma è anche pieno di informazioni specifiche (diverse dalle mie) e considerazioni interessanti. In particolare, invece di limitarsi a riconoscere nel XII secolo il momento in cui la lettura interiore prende piede in Europa, soppiantando quella unicamente ad alta voce che dagli antichi (Greci e Romani) era arrivata sino a quegli anni, Loretelli indaga la relazione tra scrittura e sua vocalizzazione nei secoli successivi.

E si scopre così che, benché a partire dagli scoliasti medievali si impari a leggere anche solo con gli occhi, la lettura ad alta voce continua a lungo a mantenere un ruolo cruciale, in particolare nella fruizione delle opere letterarie, anche quelle in prosa. Solo l’invenzione settecentesca del romanzo prevederà infatti quel particolare tipo di lettore che opera in solitudine e nel silenzio. Questo lettore non esisteva, o era raro e anormale prima di quest’epoca. E le opere stesse erano costruite in funzione dell’interpretazione vocale, la quale poteva introdurre, attraverso la recitazione, una serie di elementi tensivi, di suspense, che il testo richiedeva ma non conteneva direttamente.

Da questo punto di vista, l’evoluzione del romanzo nel corso del XVIII secolo mostra una serie di tentativi nella direzione di una autonomizzazione dei sistemi tensivi dalla vocalizzazione dell’eventuale lettore ad alta voce. Questi tentativi sfociano, dopo la metà del Settecento, nella creazione dei primi romanzi in senso davvero moderno, romanzi, cioè, che si possono leggere esclusivamente con gli occhi, in silenzio, in un rapporto diretto con la pagina del libro: gli autori hanno imparato, insomma, a costruire i sistemi di aspettative interamente attraverso la sequenza delle parole che descrivono azioni, posticipando ad arte quanto va posticipato, nella prospettiva di una fruizione eseguita dall’occhio del lettore diretto piuttosto che mediata dalla voce di un interprete vocale…

Continua su Nazione Indiana, qui.

21 Marzo 2019 | Tags: comunicazione visiva, estetica, fumetto, graphic novel, letteratura a fumetti, mito, mitologia, oralità, racconto, romanzo, scrittura, semiotica, serialità, sistemi di scrittura | Category: comunicazione visiva, estetica, fumetto, semiotica, sistemi di scrittura | Tra una settimana in libreria. Letteratura a fumetti? Le impreviste avventure del racconto. Un percorso, che riguarda il fumetto, tra il mito, la serialità, la pittura e la scrittura, e – ovviamente – il racconto. Le impreviste connessioni tra mondi che il fumetto ha riportato vicini.

Da fine marzo il libro è disponibile in libreria. Si può acquistare on line sul sito di Comicout (meglio) oppure su Amazon.

Pogo, di Walt Kelly Raramente guardiamo le parole. Tutto il processo di scrittura è mirato a far sì che le leggiamo, non che le guardiamo. E leggere vuol dire passare oltre, cioè passare direttamente dalla parola scritta al suo suono o, ancora più spesso, da otto o nove secoli a questa parte, al suo senso.

La forma grafica della parola è quindi presente, ma apparentemente ignorata, perché l’attenzione del lettore è concentrata altrove, sul senso, o al massimo (ma già raramente) sul suono evocato. Eppure, proprio per questo, quella forma grafica può agire indisturbata sul lettore, trasmettendogli una gran quantità di senso senza che la sua attenzione, concentrata altrove, possa valutare o filtrare. Non si tratta solo (ma certo anche) di maggiore o minore facilità di lettura (in termini cioè di leggibilità ottica); però anche questo ha il suo peso: rendere, per esempio, otticamente faticosa la lettura di un testo verbale significa associare a quella lettura un senso di fatica e fastidio – e non è detto che il lettore sia capace di dissociare questo senso da quelli trasmessi dalle parole. Al di là della leggibilità, poi, la scelta del carattere, tipografico o calligrafico, è qualcosa che caratterizza inevitabilmente il testo scritto, anche al di là della convenzionale irrilevanza che gli attribuiamo, abituati come siamo a vedere le medesime parole potenzialmente stampate in forme editoriali diverse.

Quando dalla scrittura autonoma si passa alla problematica della scrittura all’interno del fumetto, la questione diventa evidentemente ancora più rilevante. Ho avuto occasione di sostenere che i fumetti, nel loro complesso, si leggono (cioè, non si guardano), tuttavia ho anche sempre spiegato che questa lettura (che è tale, perché il fumetto è un linguaggio sequenziale, che mira a raccontare una storia) non si può basare sull’oblio del guardare, come quella del romanzo puramente verbale, perché si tratta di una lettura che ha alla sua base proprio il guardare, e le sue regole. In altre parole, il lettore di fumetti, a differenza di quello di sequenze verbali, non può mai trascurare le forme grafiche, perché la base del racconto è esattamente quella, e il processo di interpretazione di base è sin dall’inizio più complesso di quello, convenzionalizzato, della parola.

Saper guardare i fumetti, per poterli leggere, vuol dire non limitarsi a vedere le immagini come riproduzioni di scene del mondo reale, ma a capire la loro natura specifica di forme grafiche, cioè forme disegnate.

Tra queste forme disegnate ci sono quelle del lettering, figura tra le altre in un contesto che chiede di essere guardato. Per questo motivo, la questione del lettering del fumetto è più diretta, più facilmente comprensibile, più immediata per il pubblico, della questione del lettering in generale, cioè delle scelte tipografiche della stampa.

Ho apprezzato moltissimo l’approccio di Marco Ficarra, sin da quando sono stato un fortunato beta reader di questo suo Manuale di lettering. Le parole disegnate nel fumetto (Tunuè 2012). Ficarra inizia il suo libro con una breve storia della scrittura, dalle origini alla romanità, e poi dalla romanità ai giorni nostri, sino alla tipografia e calligrafia novecentesche. In questo modo, la questione del lettering nel fumetto si trova ben inquadrata in una storia dove la scrittura mostra il proprio primitivo rapporto con l’immagine, e la sua mai completa separazione da quella dimensione. Ho apprezzato moltissimo l’approccio di Marco Ficarra, sin da quando sono stato un fortunato beta reader di questo suo Manuale di lettering. Le parole disegnate nel fumetto (Tunuè 2012). Ficarra inizia il suo libro con una breve storia della scrittura, dalle origini alla romanità, e poi dalla romanità ai giorni nostri, sino alla tipografia e calligrafia novecentesche. In questo modo, la questione del lettering nel fumetto si trova ben inquadrata in una storia dove la scrittura mostra il proprio primitivo rapporto con l’immagine, e la sua mai completa separazione da quella dimensione.

Il titolo non deve trarre troppo in inganno. Delle circa 200 pagine che compongono il volume, le seconde 100 sono davvero un prezioso manuale per chi voglia cimentarsi con il lettering del fumetto, sia a mano che informatizzato, con i vantaggi e gli svantaggi, le possibilità e le difficoltà dell’uno e dell’altro approccio. Ma le prime 100 sono di grande interesse anche per chi desideri soltanto comprendere un aspetto così importante e così marginalizzato del fumetto.

Avete mai pensato, per esempio, all’importanza della posizione del balloon rispetto alle figure in una vignetta e nella sequenza di una tavola? O alla forma di balloon e didascalie? O all’importanza dell’ingombro del testo scritto all’interno del balloon? Sembrano questioni da tecnici, ma quando Ficarra ve le spiega, e ve ne mostra lì le diverse possibilità, capite immediatamente non solo che ci sono forme corrette ed errori, ma anche che, nell’ambito di ciò che è di principio giusto, ci sono anche forme più o meno adatte a quello specifico contesto grafico, e non esiste una correttezza a priori, perché posizione e forma del lettering qualificano ciò che vedete non meno delle figure che le accompagnano.

Se non avete ambizioni di letterista, le prime 100 pagine del libro sono comunque una ragione sufficiente per leggerlo (fosse solo per la grande abbondanza di esempi analizzati). Tuttavia, una scorsa veloce alle successive 100 permette anche di capire che informatizzazione del lettering non vuol dire necessariamente prodotti più uniformati e meno curati. Certo, il computer e i suoi programmi ci aiutano a risparmiare lavoro, e questo non è poco. Tuttavia, quando si fanno le cose per bene, ci permettono anche di ottenere risultati che a mano sarebbe difficile ottenere, mantenendo la varietà e l’efficacia necessarie.

In altre parole, la puntigliosità didattica (e chiarezza esplicativa) di Ficarra ci fa capire che il computer non è che uno strumento, e che la qualità del risultato dipende da come lo utilizziamo. Con il computer possiamo utilizzare l’orrido Comic Sans, e distruggere la qualità visiva di qualsiasi fumetto; ma possiamo anche ottenere i raffinati risultati di Manuele Fior o di David Mazzucchelli. Dipende solo da noi.

Infografica da feltron.com

L’argomento di questo post mi si è per così dire imposto, come succede quando troppe coincidenze spingono negli stessi giorni sul medesimo tema. Proprio, infatti, mentre mi è ricapitato sotto mano La lettera uccide di Giovanni Lussu (il quale è a sua volta citato nel primissimo post di questo blog, intitolato appunto Guardare e leggere – esattamente come il libro che uscirà a gennaio da Carocci, e che era stato da me pensato in prima istanza per una collana diretta dallo stesso Lussu), leggo nel blog di Luisa Carrada una segnalazione di un altro post di Antonio Larizza intitolato Riscrivere la lettura, post che inizia citando Ivan Illich nel suo libro che mi è più caro (Nella vigna del testo). E mi accorgo poi che il primo degli articoli (suoi), collegati al tema, che la Carrada linka nel suo post è una specie di recensione del libro di Lussu; e il cerchio si chiude. Ed eccomi qui.

Il tema è la scrittura, ma non quella alfabetica. Chi conosce il lavoro della Schmandt-Besserat (di cui abbiamo parlato in questo post), sa che per diversi millenni il mondo antico ha utilizzato forme di scrittura senza associarle necessariamente alla parola, e sa di conseguenza che la scrittura alfabetica non è la scrittura tout court, ma solo un sistema che noi troviamo particolarmente comodo – ma anche il nostro giudizio è influenzato dal fatto che le nostre stesse attività grafico-scrittorie sono state condizionate a loro volta dalla scelta alfabetica, per cui c’è qualcosa di lapalissiano nel fatto che troviamo comodo un sistema di scrittura che ci permette di fare più facilmente quello che ci siamo abituati a fare attraverso quel medesimo sistema di scrittura! Proprio nel libro di Lussu, mi pare, ho ritrovato un’informazione che avevo già incontrato altrove, sul fatto che, a parità di anni di studio, i bambini inglesi imparano l’ortografia di un numero di parole inferiore a quello dei bambini cinesi. Se dunque il primato della scrittura alfabetica sta nella presunta semplicità di apprendimento, questo non vale davvero per tutte le lingue che ne fanno uso: inglesi e francesi ne sanno qualcosa.

Ma il punto sollevato da Larizza non è questo. È piuttosto che ci stiamo avviando (e sempre di più con le nuove tecnologie informatiche, iPad in prima linea) verso una scrittura visiva di tipo grafico, destinata ad accompagnare la scrittura alfabetica con la sua maggiore immediatezza e precisione (almeno per certi scopi). È il tema dell’infografica, cioè di come trasmettere l’informazione attraverso schemi, diagrammi e tabelle, grafici, grafi, o comunque figure facilmente e correttamente interpretabili, che siano anche nel contempo attraenti e interessanti alla vista.

Non c’è dubbio che la direzione sottolineata da Larizza sia corretta, anche se mi sembra eccessivo l’accento che (da giornalista) lui mette sulla novità della cosa. L’infografica (o i suoi predecessori) esiste in verità da quando esiste la comunicazione visiva – cioè da prima della scrittura. Ed è vero (come lui stesso ci ricorda) che le limitazioni dovute alla tecnica della stampa a caratteri mobili l’hanno portata, da Gutenberg in poi, un po’ in secondo piano – ma non l’hanno mai esclusa del tutto (basterebbe guardare cosa facevano i gesuiti tra Cinque e Seicento nei loro libri educativi – come ci spiega bene Andrea Catellani in un libro di cui parlerò prossimamente, Lo sguardo e la parola. Saggio di analisi della letteratura spirituale illustrata). Le condizioni di fruizione erano diverse (pochi e scelti lettori, lunga vita culturale della pubblicazione), ma questo non mi sembra così rilevante.

Il problema, secondo me, non sta tanto dalla parte della fruizione, bensì da quella della produzione. Una buona infografica, anche accompagnata da pochissime didascalie, è spesso più informativa e più immediatamente comprensibile delle parole che servirebbero per descrivere i medesimi dati. Certo, non qualsiasi discorso si presta alla visualizzazione grafica (e ci sono discorsi che si prestano benissimo a visualizzazioni che non sono infografiche – basta pensare ai fumetti), però indubbiamente se è opportuno usarla e ne abbiamo le capacità, dovremmo sentirci moralmente obbligati a farne uso; proprio come è moralmente giusto scrivere nella maniera più semplice e comprensibile possibile, rispetto a quello che vogliamo esprimere.

Ma il punto sta proprio in questa capacità di fare uso della grafica. Gli esempi che porta Larizza (“i designer-giornalisti Andrew Vande Moere (www.infosthetics.com), Nicholas Feltron (http://feltron.com) e David McCandless (www.davidmccandless.com“) sono giornalisti che sono pure grafici di qualità, o che hanno il sostegno di grafici di qualità. Se l’argomento del discorso è la scrittura giornalistica, allora tutti dovrebbero fare come loro, ogni volta che sia opportuno.

Ma la scrittura investe ben altro universo, oltre al giornalismo. La sua corrispondenza (più convenzionale di quanto non si creda) con la lingua parlata può crearmi un’illusione di presenza rispetto alla voce di chi scrive, che rivela la sua efficacia, per esempio, nella posta, anche elettronica. Mi domando se i parlanti (e scriventi) cinesi percepiscano lo stesso effetto: in buona misura certamente sì, perché la scrittura cinese ha comunque una forte componente fonetica. Ma forse, in qualche altra misura, di meno, specie quando si sa che lo scrivente parla un dialetto differente dal nostro.

Ma lasciamo perdere anche i contesti in cui il legame della scrittura con la voce sono rilevanti. Possiamo immaginare, per sempio, una corrispondenza commerciale che accompagni a qualche formula verbale di cortesia e inquadramento del tema una serie di infografiche documentative o esplicative. Non c’è bisogno di aspettare il futuro o l’iPad per questo: già si fa.

Tuttavia, chi scrive una lettera commerciale di questo tipo non può sperare di avere a disposizione un grafico di qualità, se già non lo è lui stesso. Il problema diventa allora quello di poter disporre di strumenti grafici sufficientemente standard, facili da utilizzare e versatili nell’applicazione, così che il nostro scrivente se li ritrovi già nella propria competenza (avendoli comunque imparati a utilizzare, ma con lo stesso tipo di diligenza con cui si impara a scrivere).

Il vantaggio della scrittura non sta solo nella sua potenza espressiva, ma anche nella meccanicità (e quindi facilità) della sua applicazione. Scrivere bene è difficile, e anche produrre infografica di qualità lo è; ma così come per la stragrande maggioranza delle applicazioni quotidiane è sufficiente saper scrivere, bene o meno bene che sia, anche per la stragrande maggioranza delle applicazioni quotidiane di infografica dovrebbe essere sufficiente saper usare correttamente degli strumenti standard, di chiara comprensibilità.

Solo se questi strumenti standard esistono, ci si può riferire a loro con l’espressione “scrittura”, perché la scrittura è tale soltanto se si basa su una convenzione sufficientemente diffusa, e sulla quale si va a stagliare (magari per modificarla) qualsiasi novità si cerchi di introdurre.

Questi strumenti, nell’era informatica, esistono già in qualche misura. Il problema di chi li propone dovrebbe essere quello di pensarli all’origine come strumenti di qualità, efficienti e comprensibili, definendo anche una serie di varianti stilistiche comunicativamente equipotenti (proprio come i diversi font in cui è possibile scrivere i medesimi caratteri di scrittura).

Il grafico che inventa modalità nuove di comunicazione infografica per scopi informativi specifici è necessario e continuerà a esserlo – ma è ancora più importante che queste innovazioni si possano catacresizzare quando lo meritano e diventare a tutti gli effetti linguaggio, scrittura. Anche questo riconoscimento e diffusione di standard è un lavoro da grafico. Dalla sua qualità dipende l’universo visivo della scrittura di domani.

30 Agosto 2010 | Tags: comunicazione visiva, estetica, fumetto, mito, nascita del fumetto, Omero, oralità, poesia, rito, scrittura, teatro | Category: comunicazione visiva, estetica, fumetto | Quando pensiamo ai miti, quello che ci viene in mente è una collezione ordinata di testi scritti, divisi per culture di appartenenza: i miti greci, quelli romani, quelli germanici, celtici, indiani, maori, polinesiani, maya, aztechi… Ovviamente sappiamo benissimo che non sono nati così, ma che in origine erano racconti tramandati oralmente; eppure la suggestione della scrittura è talmente forte per noi, che anche quando vediamo i miti come parola orale finiamo per vederli come soltanto questo: appunto, parola.

L’invenzione e diffusione della scrittura ha reso possibile pensare alla parola, al linguaggio, come qualcosa che esiste di per sé. Poiché nei libri ci sono soltanto parole, la parola può esistere autonomamente, e se esiste autonomamente sarà così anche nell’oralità!

Eppure, sappiamo benissimo che, nei contesti quotidiani in cui interagiamo normalmente parlando, la parola è sempre accompagnata da situazioni e da gesti, e non si parla allo stesso modo né si gesticola allo stesso modo in situazioni diverse o con persone diverse. Se non fosse per l’esistenza della scrittura, non ci verrebbe davvero in mente che la parola possa esistere di vita autonoma; e di conseguenza neppure ci verrebbe in mente che si possano costruire oggetti comunicativi fatti solo di parole. Insomma, senza la scrittura, una cosa come il romanzo, o il saggio critico, o l’articolo giornalistico, non è nemmeno concepibile.

E il poema epico, e il mito, allora? Be’ quelli, a quanto pare, esistevano lo stesso; solo che, evidentemente, non erano per i nostri antenati orali la stessa cosa che sono per noi oggi: non lo erano non solo per il fatto ovvio che significavano qualcosa di diverso, ma anche per il fatto che erano proprio, materialmente, un’altra cosa. Omero era un aedo, ovvero un poeta orale, abilissimo nell’improvvisare versi e situazioni su un canovaccio tradizionale e già noto: ogni volta che Omero apriva bocca, i brani dell’Iliade gli uscivano nuovi, e diversi. Certo, non troppo diversi: Omero era come un musicista jazz, che improvvisa su temi noti – e proprio come un musicista jazz, Omero non faceva questo in un momento qualsiasi, ma solo in situazioni particolari, con condizioni particolari, dove le piccole differenze del momento (e i suoi stessi cambiamenti interiori dovuti all’invecchiamento e alla sempre maggiore acquisizione di esperienza) ispiravano sviluppi e versi differenti.

Presumibilmente, le situazioni in cui i miti venivano raccontati, da Omero come da qualsiasi altro narratore tradizionale, erano situazioni rituali, fortemente codificate. Per gli antichi, e per tutte le culture unicamente o sostanzialmente orali, il mito non è separabile dal rito, cioè da una situazione socialmente regolata, con componenti sacre (non necessariamente religiose, però) più o meno forti. Altro che corpus di testi narrativi autonomi! Il mito era legato alla fisicità della cerimonia, con i suoi gesti, le sue interazioni fisiche, i suoi odori, rumori, aspettative: era teatro, indubbiamente, nel senso antico di un teatro rituale come quello greco, in cui anche il pubblico faceva la sua parte.

Se vediamo così le cose, non è difficile accorgersi che la poesia e il romanzo così come li intendiamo oggi sono astrazioni estreme, che provengono da un modo di pensare la parola che è figlio della scrittura; un modo che è diventato così naturale per noi da farci pensare che sia sempre stato così, e che non possa essere diversamente.

Eppure siamo noi stessi a resistere interiormente a questa dittatura dell’astrazione, che pure consapevolmente sosteniamo. Lo testimonia il fatto che quando, sul finire del XIX secolo, sono nate due forme di narrazione in cui la parola riassume lo statuto ibrido che aveva nelle situazioni orali, il loro successo è stato rapido e clamoroso: mi riferisco naturalmente al cinema e al fumetto.

Non voglio parlare del cinema e mi concentrerò sul fumetto. La sua paradossale situazione è che il fumetto è a sua volta una forma di scrittura, ma combinata in modo da lasciar fuori molto meno di quanto non succeda con la scrittura tout court. Certo, la scrittura tout court è molto più potente di quella del fumetto, ma paga questo potere con un’astrazione estrema, che lascia fuori praticamente tutti (o quasi) i dati sensoriali immediati. Il recupero della visività, della situazione, dell’intorno temporale, rende la scrittura fumettistica meno universale di quella verbale, ma le permette un’efficacia straordinaria per il racconto, e persino – per il tramite della visività – un’efficacia maggiore nell’esprimere quello che le resta, inevitabilmente, esterno: i suoni, i movimenti, gli odori…

I fumetto ha il successo immediato che ha, alla sua nascita e in seguito, perché, pur essendo una forma di comunicazione nuovissima, esprime un bisogno antico: quello di recuperare la dimensione concreta della parola, legata alla situazione e all’azione; e, insieme, quello di raccontare anche senza bisogno di parole. Io non credo che Omero e i suoi pari si limitassero a emettere dalla bocca sequenze di versi; li vedo piuttosto agitarsi, interpretare con i toni di voce, con i gesti, con le espressioni del viso, quello che stavano raccontando. In qualche momento, magari, potevano persino tacere, e muovere le mani, o gli occhi, e quel gesto raccontava moltissimo anche senza parole; ma nelle trascrizioni, ovviamente, quel gesto si è perso, e non fa più parte del racconto del mito.

Certo, in quanto scrittura, anche il fumetto ha la sua dose di astrazione, che non è piccola. Potremmo vederlo come una sorta di scrittura di mediazione, una sorta di oralità di ritorno in un contesto sociale in cui la scrittura è dominante; un tipo di scrittura (e quindi adatto al nostro mondo) che recupera numerosi aspetti dell’oralità (e quindi capace di recuperare in parte quei bisogni repressi).

E del rito, che era così legato una volta al mito e al suo racconto, cosa resta nella fruizione dei racconti di oggi? Il discorso appare molto complicato. Diciamo che ci sto pensando.

(Ho già affrontato temi simili a questi in due post precedenti: Del fumetto, della sua nascita e dell’Europa del primo Novecento e Del fumetto, delle immagini, del racconto e del jazz)

Voglio fare qualche riflessione sul rapporto tra scrittura e voce in poesia. L’occasione me la dà questo post di Rosaria Lo Russo su Absoluteville, e il dialogo che ne è scaturito. Il tema è se sia possibile un’autenticità del performer che legge poesia; e di conseguenza se ci siano sostanziali differenze tra l’attore che interpreta e il lettore-performer in senso stretto, sino al caso esemplare in cui il lettore-performer coincide con l’autore stesso. Qualche accenno su questo tema c’era già nel mio post del 22 febbraio (Della poesia e della sua materia (sonora e grafica)), ma credo di avere ora diverse altre cose da dire.

Intanto, sul caso estremo dell’autore che recita se stesso, ho ancora in mente l’effetto penoso che ho ricavato un paio di anni fa dalla voce viva di Milo De Angelis, poeta che, quando me lo leggo per conto mio, io amo molto – ma che non appare assolutamente capace di rendere se stesso vocalmente. Per fortuna, dopo di lui qualcun altro lesse per lui in quell’occasione, e l’effetto fu decisamente migliore. Il punto è che, paradossalmente, la voce di De Angelis tradiva il suo stesso testo. Lo tradiva, ovviamente, non per cattiva volontà, ma per semplice incapacità.

Com’è possibile, verrebbe da dire, che un poeta, che ha scritto i propri versi recitandoseli mentalmente, che ha la propria voce nella propria stessa parola poetica, arrivi a non saperla dire, rendendo persino banali o incomprensibili le proprie sequenze di parole? Stupisce meno, certo, che ci sia invece qualcun altro che è capace di leggere fedelmente quegli stessi versi, rendendocene un senso e un piacere. Eppure anche questo secondo (e assai migliore) lettore non mi stava rendendo pienamente la poesia di De Angelis. Non posso davvero dire che la tradisse: non c’era nessuna di quelle eccessive drammatizzazioni che la Lo Russo (giustamente) paventa, e l’autore era pure presente e approvante. Ma ovviamente la interpretava, perché non è possibile fare altrimenti, e la sua interpretazione non era la mia: era probabilmente interessante anche per questo.

Ma nel fluire e fuggire dell’oralità non c’è spazio per una pluralità delle interpretazioni, se non sulla base della memoria o del riascolto (non sempre possibile). Questo rende la poesia oralizzata inevitabilmente diversa da quella scritta, che invece rimane, si fa vedere, e resta stabile sotto gli occhi, prestandosi alla rilettura e al ripensamento.

Nell’idea che Rosaria Lo Russo esprime della possibilità di una lettura-performance autentica credo stia nascosta l’idea, inevitabile, che l’essenza della poesia stia nel testo scritto, e che la voce la debba in qualche modo tirar fuori. In fin dei conti, quello che ogni buon lettore di poesia interiormente fa è di dar vita a questa voce interiore che dice i versi. Questo ancora distingue, io credo, la lettura (intesa come lettura personale, interiore) della poesia da quella della prosa: leggiamo ormai la prosa solo con gli occhi, ed è ben raro che essa risuoni come voce interiore; se siamo davvero lettori di poesia, invece, siamo anche abituati alla presenza di questa voce. Il lettore-perfomer, dunque, non dovrebbe fare altro che trasformare questa voce virtuale in voce reale.

E qui incominciano i problemi. Il fatto è che questa voce virtuale è, appunto, virtuale; è cioè una voce a cui mancano una serie di attributi di quella reale, e che funziona anche grazie a questa mancanza. È una voce astratta, irreale, proiezione tanto di me quanto delle parole scritte sulla carta.

Dietro all’idea che la voce virtuale possa essere trasformata in voce reale dal lettore-performer si nasconde poi, credo, ancora un’altra idea: quella che la scrittura non sia che trascrizione della parola orale, un modo economico per memorizzare delle parole che vivono la loro vera vita solo quando sono pronunciate. In effetti, gli antichi la pensavano così, e ha continuato a essere così fino ai primi secoli dopo il Mille, quando ha finalmente iniziato a imporsi la lectio spiritualis, ovvero la lettura silenziosa che è quella che tutti noi attuiamo quotidianamente. Ma la separazione della scrittura dalla voce che è avvenuta in quel periodo non è stata senza conseguenze. La scrittura si è proprio per questo fatta più astratta e sempre più lontana dal sonoro e dalle declinazioni e modulazioni della voce.

È questa separazione infatti a permettere a Jacopo da Lentini e ai suoi colleghi siciliani di pensare la poesia separatamente dalla sua esecuzione vocale. Che Jacopo fosse “sociologicamente un burocrate”, come suggerisce Lello Voce, rappresenta solo l’occasione favorevole per un processo che era ormai comunque nell’aria – altrimenti sarebbe rimasto solo un fatto isolato, e non sarebbe diventato la norma della “poesia alta” italiana. Sappiamo bene come la metrica si sclerotizzi proprio in questo momento nel suo sistema di regole: un poeta-performer (come erano i trovatori) può sempre aggiustare a voce un verso leggermente eccedente; ma se la poesia è sostanzialmente scritta, e la voce che la declama è virtuale e generica, essa non può contemplare questa abilità.

Dove voglio arrivare? Credo, in sostanza, che l’unica poesia che possa essere resa da una voce in modo autentico sia quella poesia la cui scrittura è una semplice notazione mnemonica per un fatto sonoro-vocale; e in questo caso davvero il suo migliore performer sarà il suo autore. Ma questo autore è tale perché pensa se stesso e pensa le proprie parole già in funzione di quella performance. E in questo senso, questa poesia è profondamente teatro, il teatro inoltre, credo, più intenso e diretto che si possa immaginare.

Ma gran parte della poesia che si è prodotta in Italia da Jacopo da Lentini in poi è stata prodotta principalmente per essere letta con gli occhi, e recitata dal lettore con la sua voce interiore e virtuale, tramite aristocratico tra l’intellettuale scrittura e la popolana oralità. E pure Milo De Angelis agisce in questo medesimo ambito.

A questo punto, abbiamo tutti i diritti di rivendicare una poesia neo-orale: lo sviluppo della registrazione e diffusione del sonoro e dell’audiovisivo lo permette, evitando che rimanga un fenomeno di provincia o di campagna. Ma non possiamo dimenticare otto secoli di poesia che ha percorso una strada diversa, e che non può essere spacciata per una versione scritta dell’oralità.

Non possiamo insomma illuderci di trasmettere l’oralità attraverso la scrittura. La scrittura è ciò che la lingua diventa quando l’oralità (e la vocalità) si perde. Lingua scritta e lingua parlata sono di fatto due lingue differenti. Per certi scopi queste differenza sono poco rilevanti. Per altri scopi queste differenze sono enormi. Credo che la poesia appartenga a questo secondo dominio.

Quando si dà voce alla poesia scritta, insomma, si fa una traduzione. Tradurre è interpretare. Esagerando un po’, tradurre è tradire.

2 Maggio 2010 | Tags: Claude Lévi-Strauss, comunicazione visiva, corpo, Denise Schmandt-Besserat, efficacia simbolica, filosofia, lettura, oralità, origine della scrittura, poesia, ritmo, rito, scrittura, sistemi di scrittura | Category: comunicazione visiva, filosofia, poesia, sistemi di scrittura | Con questo post mi limito a segnalare che è on line da oggi sul numero 2 (Corpo e linguaggio) della Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio un mio articolo dal titolo “La parola disincarnata: dal corpo alla scrittura“, in cui vengono sviluppati più ampiamente una serie di temi che sono stati affrontati anche in diversi post di questo blog (in generale quelli etichettati con il tag “sistemi di scrittura”). Un intero paragrafo era anche stato citato all’interno del post del 1 aprile “Della poesia in prosa”.

Riporto qui di seguito l’abstract dell’articolo (abstract che sulla rivista appare in inglese):

Non è possibile stabilire una corrispondenza diretta tra la parola orale, legata al suono, e la parola scritta, legata alla visione. Il suono scorre, fluisce, la visione resta; i suoni vibrano dentro di noi, le cose viste appaiono esternamente di fronte a noi: quando passa, storicamente, dalla prima dimensione alla seconda, la parola diventa astratta e disincarnata. Analizziamo qui in questi termini diverse forme di testualità, e il percorso storico seguito dalla parola per distaccarsi dalla corporeità. La poesia rimane ancora oggi il tipo di scrittura che mantiene i legami più forti con la dimensione orale: in poesia, infatti, continuano a giocare un ruolo determinante le dimensioni ritmica e rituale, vicine per loro natura all’universo del suono. Nella prosa la separazione è stata più netta, ma ha richiesto comunque un processo molto lungo, che ha avuto il suo momento cruciale nel trionfo della razionalità della Filosofia Scolastica. Nel passaggio dalla lettura ad alta voce dell’antichità alla lettura silenziosa, interiore, dei moderni, la parola scritta si separa radicalmente da quella orale, imponendo decisamente la propria forza di astrazione.

Mi piacerebbe approfittare di questo spazio di discussione per sentire qualche opinione e magari anche obiezioni sulle tesi che sviluppo in questo articolo.

Non ho ancora letto gli altri articoli presenti sulla rivista, ma dai titoli mi sembra che vi siano affrontati comunque diversi temi interessanti.

19 Marzo 2010 | Tags: audiovisivo, cinema, comunicazione visiva, mito, mitologia, oralità, radio, rito, scrittura, sistemi di scrittura, televisione, Theodor H. Nelson, Tim Berners-Lee, visivo/sonoro, Web 2.0, Web e multimedia, Youtube | Category: comunicazione visiva, sistemi di scrittura, Web e multimedia | A consultare Youtube ci si può rendere conto che in quello spazio viene riconfigurata drasticamente l’esperienza percettiva dell’audiovisivo. Dagli studi sull’oralità primaria (ovvero l’oralità delle culture che non hanno ancora fatto esperienza di scrittura – vedi i lavori di Walter Ong, di Jack Goudy e di altri, ben compendiati nel volumetto di Livio Sbardella, Oralità. Da Omero ai mass-media, Carocci 2006), sappiamo che la comunicazione verbale orale possiede delle caratteristiche che l’introduzione della scrittura indebolisce o cancella del tutto. Finché la parola appartiene esclusivamente all’universo sonoro, ne condivide infatti gli aspetti di fluidità, di coinvolgimento, di vibrazione, di musicalità, di non-permanenza: tutte caratteristiche che la rendono adatta a situazioni di carattere rituale, situazioni in cui, partecipando, la persona si immerge in una collettività che agisce (tendenzialmente) all’unisono.

La natura visiva della parola scritta è aliena da tutto questo. Il mondo visibile possiede caratteristiche di stabilità che quello sonoro non ha, e si presta, per questo, all’osservazione attenta e ripetuta. Non a caso le metafore della visione sono utili per parlare della conoscenza scientifica (si pensi, per esempio, all’“osservazione scientifica”) mentre quelle dell’ascolto tendono a essere usate piuttosto per la propriocezione (si pensi al campo semantico del verbo “sentire”, che usiamo tanto per le emozioni che come sinonimo di “udire”). Quando la parola incontra la scrittura (che esisteva, almeno in Mesopotamia, in una forma archetipica già da qualche migliaio di anni, e veniva usata come strumento per le registrazioni contabili – come ho raccontato in questo blog nel mio post del 9 marzo) la parola si arricchisce delle possibilità dell’osservazione ripetuta e del calcolo; e non è un caso che solo in questo contesto possa nascere la filosofia.

Certo, d’altro canto, il legame tra parola scritta e orale non viene comunque reciso mai. È interessante però osservare come si indebolisca per gradini, e che un importante gradino (quello della nascita della lettura silenziosa, eseguita solo con gli occhi, senza la resa sonora della parola) coincida con l’esplosione del razionalismo della filosofia scolastica, nei primi secoli del secondo millennio. Da quel momento in poi, esistono generi che si posizionano variamente nello spazio tra oralità e scrittura, ponendosi decisamente dal lato di quest’ultima (come la filosofia e in generale la critica) oppure, all’opposto, conservando una decisiva componente orale, come il teatro – e, con questa, una natura rituale, di cerimonia condivisa.

L’invenzione del cinema porta di colpo un tipo di discorso fondamentalmente visivo ad assumere elementi determinanti di oralità. Nel cinema l’immagine scorre e non può essere fermata, e scorre indipendentemente da noi: nella fruizione cinematografica la realtà visibile non è più, dunque, potenzialmente statica. Laddove nel mondo attorno a me, nel mondo reale, ci sono parti stabili, e la scrittura si aggiunge a queste, nel cinema il mondo si trasforma costantemente, e non è mai sufficientemente fermo a lungo per poter essere osservato con i tempi della nostra libera osservazione. Collegandosi naturalmente al teatro, anche il cinema implica una situazione rituale di fruizione, ma l’officiante principale non c’è più, sostituito da un dispositivo che avanza autonomamente, indipendente dalle reazioni del pubblico. Possiamo chiamare neo-oralità questa situazione dall’apparenza paradossale, rafforzata dopo pochi decenni dall’introduzione del cinema sonoro.

L’altro grande medium decisamente neo-orale è ovviamente la radio. Per queste loro caratteristiche, radio e cinema saranno i principali strumenti di creazione del consenso (cioè di creazione del mito di base) dei regimi totalitari tra le due Guerre Mondiali. È piuttosto evidente che la televisione non fa che perfezionare e rendere ancora più potente la dimensione neo-orale, con l’introduzione di una presenza virtuale, rafforzata dalla diretta, che mette tutti gli spettatori in sintonia con il medesimo rito, senza che nemmeno debbano entrare in contatto l’uno con l’altro.

Il Web nasce con caratteristiche radicalmente opposte. L’idea di Berners-Lee è esplicitamente ispirata all’utopia di Ted Nelson, che è un’utopia di tipo scrittorio, quella del “sistema ipertestuale distribuito per la letteratura universale”, esposta in un volume (Literary Machines) il cui dedicatario è George Orwell: Nelson sogna un mondo in cui la telematica permetta a tutti l’accesso immediato a qualsiasi testo, e renda impossibile la distruzione e il controllo dei libri. Persino l’idea (centrale) di link non è che l’implementazione tecnica di una consuetudine scrittoria, quella del riferimento (o della citazione) – ben poco praticabile in un mondo orale, dove è impossibile da un riferimento risalire alla sua fonte.

Quando l’audiovisivo viene inserito in questo universo profondamente visivo, profondamente scritto, qualcosa inevitabilmente cambia nella sua natura. Non siamo più, cioè, di fronte a un evento, che si presenta a noi nel flusso inarrestabile dei programmi TV, bensì a un documento, ben posizionato in un vastissimo archivio da cui possiamo in ogni momento prelevarlo, consultarlo, rivederlo, fermarlo, analizzarlo, ritornarci.

Insieme con la natura coinvolgente e immersiva dell’oralità, certo, l’audiovisivo perde anche una certa parte del suo fascino. Non è più ciò che sta accadendo, ma ne è semplicemente la registrazione, la scrittura. Quando appare in Youtube, poi, lo troviamo inserito in un dialogo, quello dei post di commento e degli eventuali video di risposta, che enfatizza la sua natura scritta, perché, comunque, rimane.

Certo, il Web 2.0 ha addolcito la propria natura scrittoria con alcuni tratti di oralità, come è facile vedere nel fenomeno delle chat (e gli audiovisivi si inseriscono bene in un contesto a cui qualche tratto di oralità rimane); ma si tratta di un’oralità di superficie che non scalfisce la durabilità e ripetuta osservabilità di quelle che sono comunque registrazioni, anche se magari registrazioni di dialoghi estemporanei.

Se la televisione è un grande creatore e diffusore di miti, Youtube è il luogo dove il mito si trasforma in mitologia, ovvero discorso sul mito, registrazione del mito, sguardo (razionale) sul mito. Tutto forse molto meno fantastico e affascinante che in TV o al cinema; ma, insomma, almeno qui si può discutere!

(questo post costituisce il resoconto essenziale di una conferenza dal titolo Youtube dal personale al sociale: l’audiovisivo come memoria, che ho tenuto a Urbino il 19 marzo 2010 – appare qui anche come supporto mnemonico per chi l’ha seguita dal vivo. Altri post su temi connessi a questo si trovano sotto la categoria Sistemi di scrittura)

|

Post recenti

-

Babel, Connessioni: due antologie

-

No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?

-

La spigolatrice callipigia

-

La disalterità di Lella De Marchi

-

Lo scrutare nel buio di Laura Liberale

-

Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni

-

Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti

-

Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet

-

Dopo Mafalda

-

Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)

-

Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale

-

Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti

-

Storie di polli e di donne sedute

-

La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)

-

Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere

-

Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)

-

Scrivono di me, su Bologna in Lettere

-

Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare

-

Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito

-

Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria

|

Some Books of Mine ------------------

------------------

------------------  ------------------  ------------------  ------------------

------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog

|

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti