Antonio Rubino, Fiabe del tempo futuro Renato Giovannoli è un carissimo amico; lo è sin da quando, il primo anno di università, seguivamo insieme le lezioni di Eco. Gli ho sempre invidiato una certa irriverenza intellettuale, e una decisa originalità nell’inventarsi i temi su cui lavorare. Dal 1982 l’ho invidiato ancora di più, perché aveva pubblicato un libro non solo assai bello, ma anche originalissimo come argomento: La scienza della fantascienza, un’indagine, brillante ma serratissima, sull’immagine della scienza che emerge nei romanzi di fantascienza. Ho smesso di essere invidioso solo nove anni dopo, quando ho pubblicato anch’io qualcosa che mi sembrava altrettanto degno, I linguaggi del fumetto.

Ci siamo persi di vista per qualche anno. Poi Renato mi contattò per chiedermi alcune informazioni sull’X-9 di Alex Raymond e Dashiell Hammett, per un libro che stava scrivendo sul poliziesco. Il libro è poi uscito nel 2007 per le edizioni Medusa, ed è Elementare Wittgenstein. Filosofia del racconto poliziesco. Cosa vuol dire fare una filosofia del racconto poliziesco? Vuol dire rendersi conto che il genere poliziesco è una grande metafora delle teorie della conoscenza e dell’indagine, e poi cercarne le radici – magari appoggiandosi alla divertente scoperta che Wittgenstein era un appassionato lettore di polizieschi, ma non quelli deduttivi alla Sherlock Holmes, bensì gli americanissimi hard boiled stile Hammett. Potremmo forse dire che, in qualche modo, Giovannoli ci mostra che la filosofia, anzi l’epistemologia e la logica stanno al poliziesco come la scienza sta alla fantascienza. Ma anche se non foste interessati alla filosofia e vi interessasse solo il poliziesco, varrebbe comunque la pena di leggerlo, questo libro, anche solo per la finissima analisi delle differenze tra le diverse varietà e sottogeneri, e le modalità investigative dei vari Holmes, Wolfe, Marlowe, Brown, Murple…

Il vampiro innominato (sempre Medusa, 2008) è un brillante e paradossale (ma non troppo) tentativo di mostrare i rapporti tra I promessi sposi e Dracula. Non racconterò qui quali siano questi rapporti (così avete un motivo in più per comperare il libro). Alcuni sono poco più di un divertissement intellettuale. Ma altri sono davvero seri, e ci inducono a una lettura molto più gotica del nostro romanzo nazionale di quanto a scuola ci sia mai stato insegnato.

Jolly Roger. Le bandiere dei pirati (Medusa, 2011) è un altro bel libro che parla proprio di quello che è annunciato nel titolo, e ci trasporta in una minuziosa indagine sulle tradizioni piratesche e sull’immaginario che le circonda, nella storia e nella letteratura. Un altro libro da leggere, insomma.

Ma il motivo per cui parlo qui di Giovannoli è un altro. Qualche tempo fa Renato mi aveva già regalato un fascicoletto pubblicato dalle Edizioni Svizzere per la Gioventù, di cui lui era il curatore, e che raccoglieva due racconti scritti e illustrati da Antonio Rubino: Fiabe del Duemila scritte nel Millenovecento. Rubino le aveva scritte nel 1933, insieme a molte altre, ed erano, all’epoca, uscite solo su rivista. La piccola pubblicazione svizzera testimoniava l’inizio di un lavoro che Renato stava svolgendo, e che ha avuto conclusione con il volume più recente, curato sempre da lui: Antonio Rubino, Fiabe del tempo futuro in stile Novecento (Stampa Alternativa 2012).

Sono sedici divertenti racconti per ragazzi e non solo (sino a oggi inediti in volume), seguiti da un bella appendice storica e filologica, che mostrano un aspetto del proteiforme Rubino che va ben al di là delle sue (straordinarie) doti di illustratore e fumettista – e ci mostrano insieme, con pervasiva ironia, quale potesse essere l’immaginario del futuro diffuso in quegli anni.

Ancora la fantascienza, insomma – ma in tutt’altro modo, e in tutt’altro mondo. Quanto a invenzioni bizzarre e originalità degli argomenti, Giovannoli e Rubino hanno ben poco reciprocamente da invidiarsi.

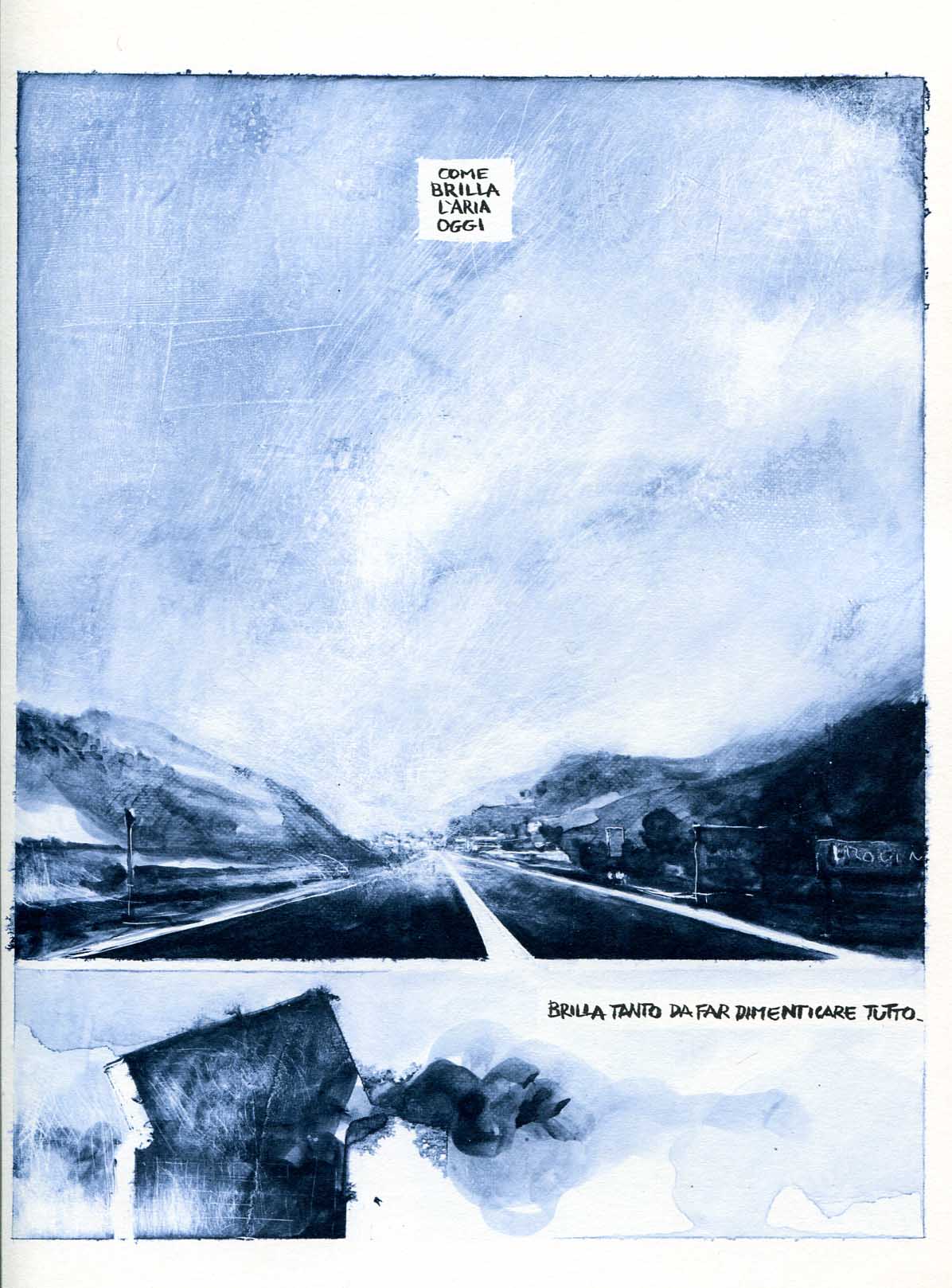

Suehiro Maruo, La strana storia dell’isola Panorama (Coconino 2011), frontespizio .

Quando apro La strana storia dell’isola Panorama provo un immediato senso di già visto, di forte richiamo visivo. Dopo un secondo riconosco alcuni aspetti dello stile decorativo di Antonio Rubino. Eppure non è molto plausibile che un autore giapponese dei primi del XXI secolo ne citi uno italiano di un secolo prima.

Ci vogliono alcune pagine per entrare nel tema di questa storia, e capire la ragione del rimando, che certamente rimando non è, se non indiretto: diciamo quindi dell’analogia. Siamo negli anni Venti del Novecento, il 25 dicembre 1926, data della morte dell’imperatore Taisho. Suehiro Maruo ha adattato e realizzato a fumetti un romanzo dello stesso 1926 di Edogawa Ranpo (1894-1965), dove si racconta del sogno di uno scrittore di scarso successo, e del percorso verso la realizzazione di quel medesimo sogno.

Antonio Rubino, Versi e disegni, 1909, frontespizio Lo scrittore vagheggia la costruzione di un paradiso, un’isola dei piaceri, un giardino delle delizie in cui la bellezza, l’amore e la morte convivono in perfetta ed estetica (estatica) armonia. Maruo ci conduce freddamente e minuziosamente attraverso il percorso del protagonista, per indugiare poi a lungo nella descrizione del paradiso, l’isola Panorama. L’effetto è intrigante e inquietante, perché la bellezza, l’amore, l’orrore e la morte sono tutti congiuntamente presenti e inscindibili, tanto nella storia raccontata quanto nell’ispirazione e nello stile stesso dell’autore. Tra l’altro fu proprio con un volume di Maruo che, dieci anni fa, Coconino aprì la propria vicenda editoriale: Il vampiro che ride, una storia non meno orrorifica ed estetizzante.

Ma non è solo per i meriti narrativi di Ranpo e per quelli narrativi e grafici di Maruo che vale la pena di parlare di questo libro intrigante. L’accostamento a Rubino, e, più avanti, persino al Magnus de Le centodieci pillole, sono interessanti proprio perché non possono essere considerate citazioni. Semmai, il punto è che, da sponde opposte, tanto Maruo quanto Magnus rimandano a un’estetica decadentista e simbolista che ha a che fare tanto con l’Occidente quanto con l’Estremo Oriente. E Rubino, almeno nella sua prima fase, in questa estetica ci viveva dentro.

L’influsso delle forme visive giapponesi, a partire dagli ultimi decenni dell’Ottocento, in Europa è profondo – proprio come è profondo, in Giappone, l’influsso della letteratura e della cultura europea. È anche questo scambio a preparare il futuro successo occidentale della letteratura giapponese, e pure del manga, i quali pur essendo tutti profondamente nipponici, sono anche chiaramente il risultato di un profondo influsso reciproco, che ha preparato il campo agli autori e ai lettori di entrambe le parti.

È forse per un problema di prospettiva (o forse no) che l’Occidente ha la sensazione che certi temi del Decadentismo, certi estetismi e certe utopie, permangano nella cultura giapponese molto più che da noi, e ci arrivino di ritorno, protetti oggi dall’esotismo, ma fomentati dal fatto di essere appartenuti profondamente anche alla nostra cultura, pochi decenni fa. In fin dei conti, fu l’italiano Gabriele D’Annunzio a realizzare, quando occupò Fiume, nel 1919-20, un tentativo di società utopistica basato sulla proprietà comune e sul piacere diffuso, che si poneva al di fuori di qualsiasi logica politica, e fu soffocato presto dalle cannoniere italiane inviate a restaurare l’ordine.

Indubbiamente, l’Occidente si è in seguito stancato di queste utopie, figlie minori degli stessi ideali illuministici (e rousseauiani) che hanno portato anche al Comunismo sovietico, e al suo terrore. D’altra parte, in quelle invenzioni letterarie, la bellezza si rivelava tipicamente inscindibile dalla rovina, e il godimento sensuale dalla morte, in una sorta di metafisica d’artista di nietzscheana memoria. Maruo è godibile anche perché non si ferma davanti a nulla: non illude, non mente. Le ambiguità del Giardino delle delizie di Bosch sono esplicitamente davanti agli occhi, e il luogo simbolico del tutto è un piccolo cimitero su un’isoletta rocciosa.

Questo, però, merita un post a parte.

Suehiro Maruo, La strana storia dell’isola Panorama (Coconino 2011), pp.180-181

I manuali italiani di metrica, che spiegano il sistema dei versi italiani così come si è costruito nella tradizione, ci insegnano che i versi con un numero dispari di sillabe (cinque, sette, nove, undici) hanno gli accenti variabili, mentre quelli con un numero pari di sillabe (quattro, sei, otto, dieci) hanno gli accenti fissi. Se si aggiunge che il novenario ha comunque una forma canonica con accenti sulle sillabe 2, 5 e 8, e che il quinario è troppo breve per avere un uso significativo, i versi a disposizione per evitare l’effetto cantilena sono solo due, non a caso i versi classici della poesia italiana: il settenario e l’endecasillabo.

Tra i versi parisillabi, quello che produce al massimo l’effetto cantilena (o filastrocca) è l’ottonario:

La Befana vien di notte

con le scarpe tutte rotte.

Col mantello tutto blu

noci e fichi butta giù.

o anche, come abbiamo visto con Rubino:

Ha la zia dimenticata

la credenza spalancata:

Quadratino di soppiatto

v’entra lesto come un gatto.

Gli accenti sono obbligati sulle sillabe 1 e 5 (deboli), 3 e 7 (forti).

Naturalmente, esistono anche esempi nobili nella poesia italiana, in cui questo clima ossessivo è stato positivamente sfruttato:

Quant’è bella giovinezza

che si fugge tuttavia!

Chi vuol essere lieto, sia:

di doman non c’è certezza.

E naturalmente Giovanni Pascoli ha saputo giocare da maestro sul clima popolaresco che questo andamento da filastrocca suggerisce:

Viene viene la Befana

vien dai monti a notte fonda.

Come è stanca! La circonda

neve, gelo e tramontana.

Al di fuori di questo ristretto sistema di possibilità, comunque, sembra non ci sia spazio per i versi che non siano (quinario) settenario ed endecasillabo, nella poesia italiana. Gli altri versi sono stati usati magari per occasioni diverse, ma sempre dove se ne potesse sfruttare, a qualche titolo, la natura ossessiva.

Questo sistema è così forte per noi che siamo portati ad applicarlo intuitivamente anche alla poesia in altre lingue, specie se non troppo lontane dall’italiano. Eppure, leggendo la poesia spagnola, nonostante la fonetica e la prosodia dello spagnolo siano così simili a quelle dell’italiano, ci accorgiamo che le cose sono parecchio diverse, e il verso di otto sillabe, per esempio, non è affatto una cenerentola dal passo ossessivo: è anzi per gli spagnoli il verso epico per eccellenza, quello in cui è scritto El cantar del mio Cid, il grande poema epico spagnolo; ed è anche il verso in cui Federico García Lorca ha scritto la parte più struggente del suo Llanto para Ignacio Sanchez Mejias.

…

La vaca del viejo mundo

pasaba su triste lengua

sobre un hocico de sangres

derramadas en la arena,

y los toros de Guisando,

casi muerte y casi piedra,

mugieron como dos siglos

hartos de pisar la tierra.

…

Nella versione spagnola dell’ottosillabo (e chiamiamo d’ora in poi così il genere di cui l’ottonario italiano è una specie) non c’è traccia dell’accentazione ossessiva. Gli accenti sono liberi come nei nostri settenario ed endecasillabo.

Leggendo poi un bel manuale di metrica spagnola (Varela Moíño Jauralde – Manual de métrica espanola, Madrid, Editorial Castalia 2005), mi sono reso conto che, nella poesia spagnola, per tutti i versi, pari- o imparisillabi che siano, il sistema degli accenti è mobile.

Ma se García Lorca è in grado di ottenere dal suo ottosillabo una varietà così straordinaria di sfumature emotive, facendo uso di una lingua, come lo spagnolo, tanto simile foneticamente e prosodicamente all’italiano, perché un poeta italiano deve sentirsi legato al modo povero in cui la nostra tradizione ha fatto uso di questo verso?

La cosa mi è balzata di colpo davanti agli occhi in un periodo in cui sia il verso libero, sia l’unica alternativa al verso libero praticata dai poeti italiani del novecento, cioè l’endecasillabo, mi iniziavano a pesare. L’endecasillabo pesa perché ha troppa tradizione sulle spalle, e perché se scrivo versi di getto, senza curarmi del conto delle sillabe, è facile che mi escano sul modello sonoro dell’endecasillabo, sensuale, musicale e suadente – ma troppo segnato, ormai: così che è troppo frequente che, per ogni endecasillabo che mi esce dalla penna, mi balzino dopo poco agli occhi innumerevoli precedenti letterari.

Qualcosa di simile succede con il verso libero, che è il verso del novecento italiano, e che è il verso più difficile da usare; perché non libera affatto chi scrive, ma gli propone nuovi vincoli mentre lo libera dai vecchi, e aggiunge possibilità da un lato mentre le toglie dall’altro.

Dunque per un poeta va bene avere nell’ambito delle possibilità di scrittura il verso libero e l’endecasillabo, ma a patto che vi siano davvero altre possibilità liberamente percorribili.

E così ho incominciato a provare il verso di otto sillabe, e quelli di nove e dieci e dodici e più, sforzandomi di farne uso come versi ad accenti mobili. La regolarità del verso mi garantisce un certo ritmo di fondo su cui giocare, ma la sua novità mi protegge dal sentirlo come abusato. La presenza di un ritmo metrico di fondo mi permette poi di contrastarlo o assecondarlo con il ritmo sintattico.

Alla lunga, questo uso mi fa capire come anche dell’endecasillabo si possa fare (con molta più difficoltà, certamente) anche un uso non canonico.

Sparsi tra altri, ma non difficili da individuare, potete leggere qui gli effetti di queste mie scoperte.

7 Marzo 2010 | Tags: Ally Sloper, Antonio Rubino, comunicazione visiva, Corriere dei Piccoli, Fabio Gadducci, fumetto, Igort, metrica, nascita del fumetto, ottonario, poesia, verso | Category: comunicazione visiva, fumetto, poesia | A Bilbolbul mi sono abbuffato di mostre e incontri (compreso quello sul mio libro). Tutto interessante e di alto livello; talvolta ancora meglio. Gli effetti di quello che ho visto e udito prima o poi salteranno fuori, magari anche in questo blog. Per adesso voglio concentrarmi su un tema solo, perché credo di aver fatto una piccola scoperta.

Ieri (6 marzo) pomeriggio, Fabio Gadducci e Matteo Stefanelli presentavano, insieme con Igort, il loro volume Antonio Rubino. Gli anni del “Corriere dei Piccoli”. Bello il libro, interessante la spiegazione e la discussione. A un certo punto è uscito il tema dell’ossessione di Rubino per la geometria, per le simmetrie e per le ripetizioni, e Igort è intervenuto con un’osservazione sulla natura un po’ ossessiva di tutta la produzione di Rubino.

A questo punto sono intervenuto anch’io, con un’osservazione che mi era divenuta sempre più evidente man mano che il loro discorso procedeva, e che ora esporrò ed espanderò qui.

Si tratta delle rimette. Le rimette sono un’invenzione tutta italiana, anzi, del medesimo Rubino (che inoltre, a quanto mi hanno poi assicurato Stefanelli e Gadducci, per lungo tempo la ha scritte per tutte le serie a fumetti del Corrierino). Negli altri paesi europei, lo standard era la sequenza di immagini accompagnata da una narrazione in prosa (come nell’esempio di Ally Sloper che  abbiamo postato qualche giorno fa). abbiamo postato qualche giorno fa).

Ora, perché Rubino spinge così fortemente verso l’uso del verso anziché del più assestato racconto in prosa? La spiegazione più naturale è quella di far riferimento alla tradizione dei cantastorie, che raccontavano in versi accompagnandosi con delle figure. Ma la spiegazione vale solo in parte, perché i cantastorie facevano presumibilmente uso di un altro tipo di verso, cioè l’endecasillabo, che è il verso epico della tradizione italiana, e magari addirittura l’ottava rima, che è quella dell’Orlando Furioso e dei poemi cavallereschi. L’ottonario è piuttosto un verso da canzonetta o da burla, proprio per la sua natura ossessiva, che mal si presta a raccontare.

Credo che la scelta di Rubino sia dovuta invece proprio alla natura non solo popolare, ma soprattutto ossessiva e “quadrata” dell’ottonario. È una scelta, in realtà, tutt’altro che popolare e ingenua (se non magari in seconda istanza): il versus quadratus, o dimetro trocaico, era il metro che i latini usavano, in età classica, per indovinelli, cantilene infantili, scherzi popolari. È caratterizzato dall’espansione di un modulo binario, con accento sulla prima sillaba: Tàta. Se raddoppiate questo modulo e poi lo raddoppiate ancora (Tàta tàta Tàta tàta) avete l’ottonario; se prendete l’ottonario e lo raddoppiate e poi lo raddoppiate ancora, avete le quartine di Rubino: “Ha la zia dimenticata / la credenza spalancata: / Quadratino di soppiatto / v’entra lesto come un gatto.” Più quadrato e ossessivo di così è impossibile.

Nel contesto di questa struttura iper-regolare Rubino inserisce le sue  narrazioni, spesso strampalate e deliranti, e crea il proprio universo assolutamente antinaturalistico, dove l’uso stesso di un verso così eccessivo fa parte della strategia di straniamento. narrazioni, spesso strampalate e deliranti, e crea il proprio universo assolutamente antinaturalistico, dove l’uso stesso di un verso così eccessivo fa parte della strategia di straniamento.

Ora, se osserviamo le sue figure vi ritroviamo la stessa strategia: un universo di invenzioni strampalate, trasmesse attraverso uno studio, decisamente geometrico, sulla ripetizione, sulla regolarità e sulla rima visiva! Una strategia dell’anti-reale costruita assemblando elementi di carattere opposto: assurdi e irregolari narrativamente, geometrici e iper-regolari strutturalmente.

Il fascino di Rubino sta probabilmente proprio in questa fantasmagorica gestione di opposti. La si vede persino nel suo stile grafico, insieme floreale e liberty da un lato, e geometrico-futurista dall’altro. Credo che Rubino non si sia mai riconosciuto in nessuna di queste correnti. Era abbastanza complesso da sé, evidentemente!

1 Marzo 2010 | Tags: Antonio Rubino, Caran d'Ache, cinema, comunicazione visiva, fumetto, Little Nemo, narrazione per immagini, nascita del fumetto, Richard Felton Outcault, Sergio Tofano, Winsor McCay, Yellow Kid | Category: comunicazione visiva, fumetto | Rispondo a Matteo Stefanelli che commenta il mio post del 26 febbraio (che a sua volta commentava il suo del 3 febbraio).

Direi che tra la situazione dell’origine del cinema e quella dell’origine del fumetto c’è una differenza cruciale, che cambia tutto il modo in cui si possono considerare le cose. Il cinema deve la sua esistenza a un’invenzione tecnica, quella dei fratelli Lumière. Prima non poteva proprio esistere, per banali ed evidenti ragioni tecniche. Non c’è dunque problema a posizionare l’origine del cinema. E tutto quello che è accaduto prima e che in qualche modo lo anticipa ne è chiaramente preistoria.

Ma il fumetto non si basa sostanzialmente su nessuna invenzione tecnica. Tutti gli elementi che lo costituiscono sono già comparsi prima che compaia Yellow Kid. È un poco come cercare di decidere quando nasce il jazz: il periodo lo sappiamo, ma qualsiasi anno di nascita preciso si possa proporre è facilmente e legittimamente contestabile. L’origine del jazz è un fatto sfumato.

A meno che non si possa decidere, con una certa dose di convenzionalità, un evento particolare e particolarmente importante che faccia da spartiacque. È ovvio che la vita di un cittadino romano non è cambiata gran che dopo quel fatidico 476 d.C., e non sono stati in molti ad accorgersi di quel venerdì 12 ottobre 1492: sono date simboliche, per le quali si è scelto un evento le cui conseguenze avrebbero poi, col tempo, mutato la storia.

Il 1895 o 1896 (a seconda che prendiamo la data di pubblicazione di Hogan’s Alley, oppure il momento in cui Outcault si mette a usare il balloon e la sequenza) è dunque una data simbolica. Poiché non possiamo adagiarci sulla sponda tranquilla di un’invenzione tecnica, la più turbinosa e discutibile subitanea diffusione di massa che avviene negli USA in quel momento può essere una buona data per posizionare lo spartiacque.

Non che in Francia e Inghilterra e Germania non fosse già successo niente: era successo un sacco di roba, lo sappiamo! Ma Caran d’Ache, poniamo, era davvero consapevole di stare utilizzando un linguaggio nuovo? Sapeva di essere bravo, quello sì. Ma in fondo non faceva che realizzare (moolto brillantemente) dei racconti illustrati che potevano fare a meno delle parole.

Io ho la sensazione che il successo industriale del fumetto negli USA, proprio perché così improvviso e dilagante, dia da subito la sensazione agli autori dell’epoca di avere per le mani qualcosa di nuovo. E magari si sbagliavano (perché gli Americani, di solito, non sono particolarmente colti, e amano pensare di aver inventato qualcosa di nuovo, in barba alla vecchia Europa), ma, anche sbagliandosi, si sbagliavano tutti insieme: e in questa (forse) illusione collettiva l’espressione comics è passata ad essere un sostantivo dall’aggettivo che era.

Se non ci fossero stati gli americani, gli eleganti autori europei avrebbero continuato – come già facevano – a realizzare raccontini per immagini senza balloon e senza invenzioni di messa in pagina: non avremmo cioè avuto McCay, per esempio. Di fatto, è proprio questo che è successo in Europa sino a tutti gli anni Venti; e solo le spinte innovative provenienti dall’America hanno cambiato la situazione.

Poi, Rubino e Tofano sono ugualmente dei maestri, e io li amo molto entrambi; ma non dimentichiamo che fine facevano le tavole di Little Nemo quando diventavano il Bubu del Corriere dei Piccoli! È un po’ come quando, studiando la preistoria, si scopre che c’erano regioni in cui si era già all’età del ferro, mentre altre, poco distanti, magari stavano ancora scoprendo il bronzo. Ecco, rispetto al fumetto è andata un po’ così: il bronzo l’abbiamo scoperto noi, e l’abbiamo insegnato agli americani, poi loro hanno capito come si faceva il ferro e noi no.

Per questo, finché qualcuno non mi propone uno spartiacque altrettanto forte, io continuo a metterlo lì, tra il 1895 e il (meglio) 1896. Non è cambiata molto la narrazione per immagini tra poco prima e poco dopo quel momento; ma senza quel momento non so se avremmo la narrazione a fumetti oggi.

|

Post recenti

-

Babel, Connessioni: due antologie

-

No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?

-

La spigolatrice callipigia

-

La disalterità di Lella De Marchi

-

Lo scrutare nel buio di Laura Liberale

-

Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni

-

Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti

-

Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet

-

Dopo Mafalda

-

Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)

-

Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale

-

Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti

-

Storie di polli e di donne sedute

-

La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)

-

Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere

-

Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)

-

Scrivono di me, su Bologna in Lettere

-

Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare

-

Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito

-

Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria

|

Some Books of Mine ------------------

------------------

------------------  ------------------  ------------------  ------------------

------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog

|

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti