Ho pensato di ripubblicare qui, a distanza di due anni, gli articoli già usciti sulla rubrica da me curata, “Figure cifrate” sulla rivista di Laura Scarpa, Scuola di fumetto. Così, a questa distanza di tempo, non le faccio più concorrenza, e magari le faccio invece un po’ di meritata pubblicità. Continuerò con periodicità bimestrale, come quella della rivista, in modo da mantenere il distacco temporale.

Blast, di Manu Larcenet, è indubbiamente uno dei lavori a fumetti più interessanti degli ultimi anni, e non solo in ambito francese. Tra l’altro, nemmeno particolarmente francese appare questo suo modo di raccontare e disegnare; forse vagamente italiano; forse imparentato con un Gipi che ancora non aveva realizzato unastoria, ma che tanto aveva comunque già fatto in una direzione simile. Simile soprattutto nel tratto, continuamente ambiguo tra una linea schizzata di pennino e aree improvvisamente piene di sfumature di grigio (o di colore); ma con qualche analogia anche nell’amore per le situazioni ambigue e inquietanti. Difficile dire se un influsso vi sia (anche se qualche immagine con paesaggi a piena pagina, grandi cieli con il territorio basso basso, fanno sospettare che ci sia davvero), e in fin dei conti poco importa: Gipi e Larcenet sono comunque entrambi tra i migliori autori sulla scena degli ultimi anni.

Ambiguo, anzi ambivalente, è del tutto il protagonista di Blast, Polza: insieme rivoltante e affascinante, e ancora più affascinante perché anche il suo essere rivoltante finisce per acquistare un senso, e un senso che ci prende. Rivoltante perché di una grassezza esagerata e laida, alimentata da merendine e alcool scadente, con una vita da barbone che non si risparmia varie nefandezze – e tutta la storia, come in un incubo alla Simenon, viene da lui raccontata a due ispettori di polizia, senza che si capisca bene quale sia il delitto che egli ha indubbiamente commesso. Affascinante perché questa sozza palla di lardo rivela continuamente una sensibilità, un’attenzione alla vita e un’intelligenza narrativa che non lasciano indifferenti, e coinvolgono emotivamente il lettore – e anche i poveri poliziotti che vorrebbero arrivare al sodo, mentre Polza sembra giocare con loro come il gatto col topo, costringendoli e seguire e vivere con lui tutto il suo interminabile racconto.

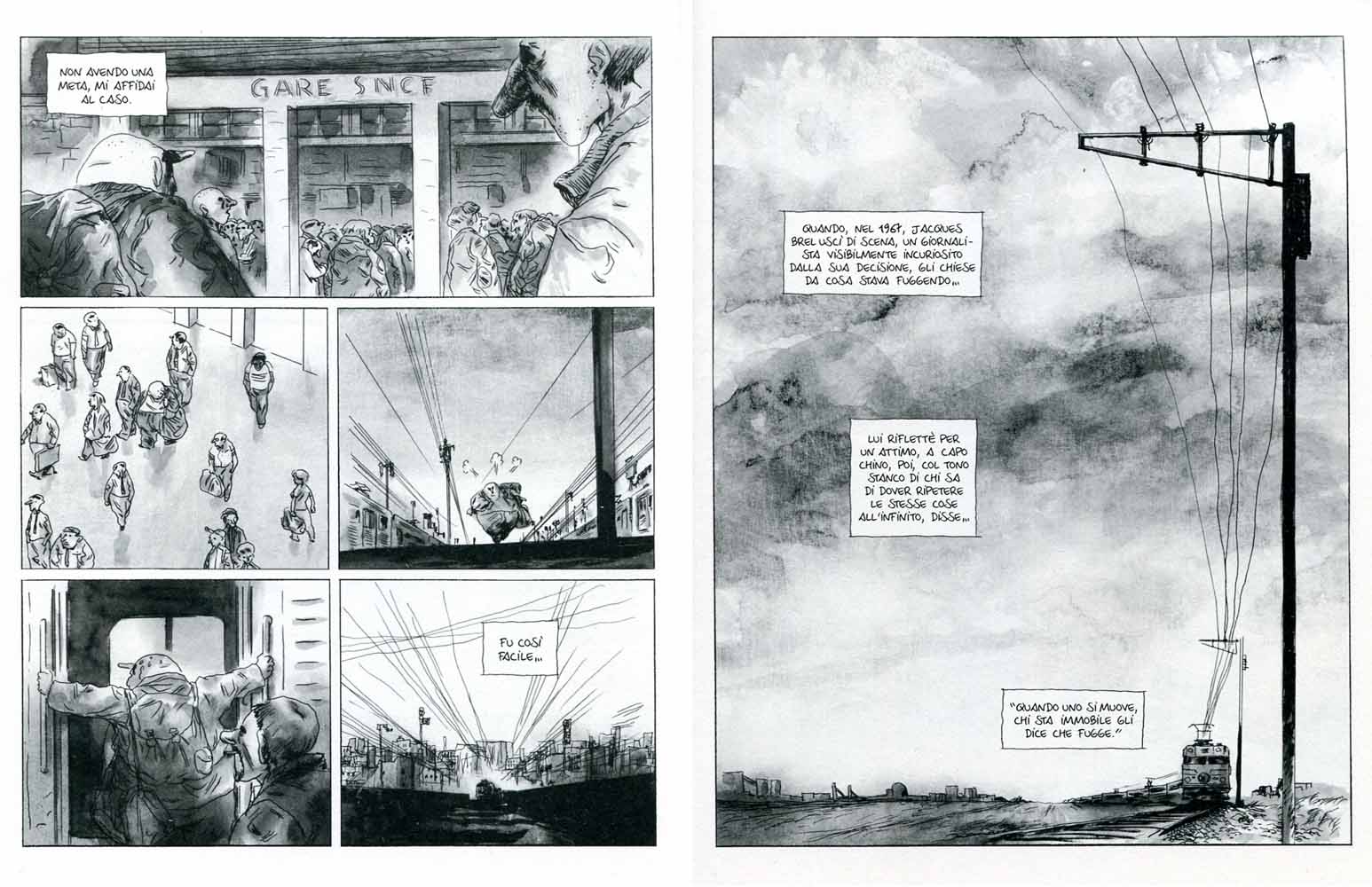

Questa stessa ambivalenza caratterizza le quattro pagine che analizziamo questo mese. Polza ha da poco iniziato a raccontare la propria storia ai poliziotti, arrestato perché – pare – ha massacrato una ragazza. Ha un po’ raccontato, sin qui, la propria infanzia, e il rapporto col padre, rapporto poi progressivamente sfilacciatosi e spentosi. Fino a quando, già grasso, enorme e fallito, viene chiamato all’ospedale dove il padre è malato terminale, ormai in coma farmacologico, e da lì, non sopportando la situazione, fugge ubriacandosi sotto la pioggia. Ed è in questa occasione che ha il primo blast.

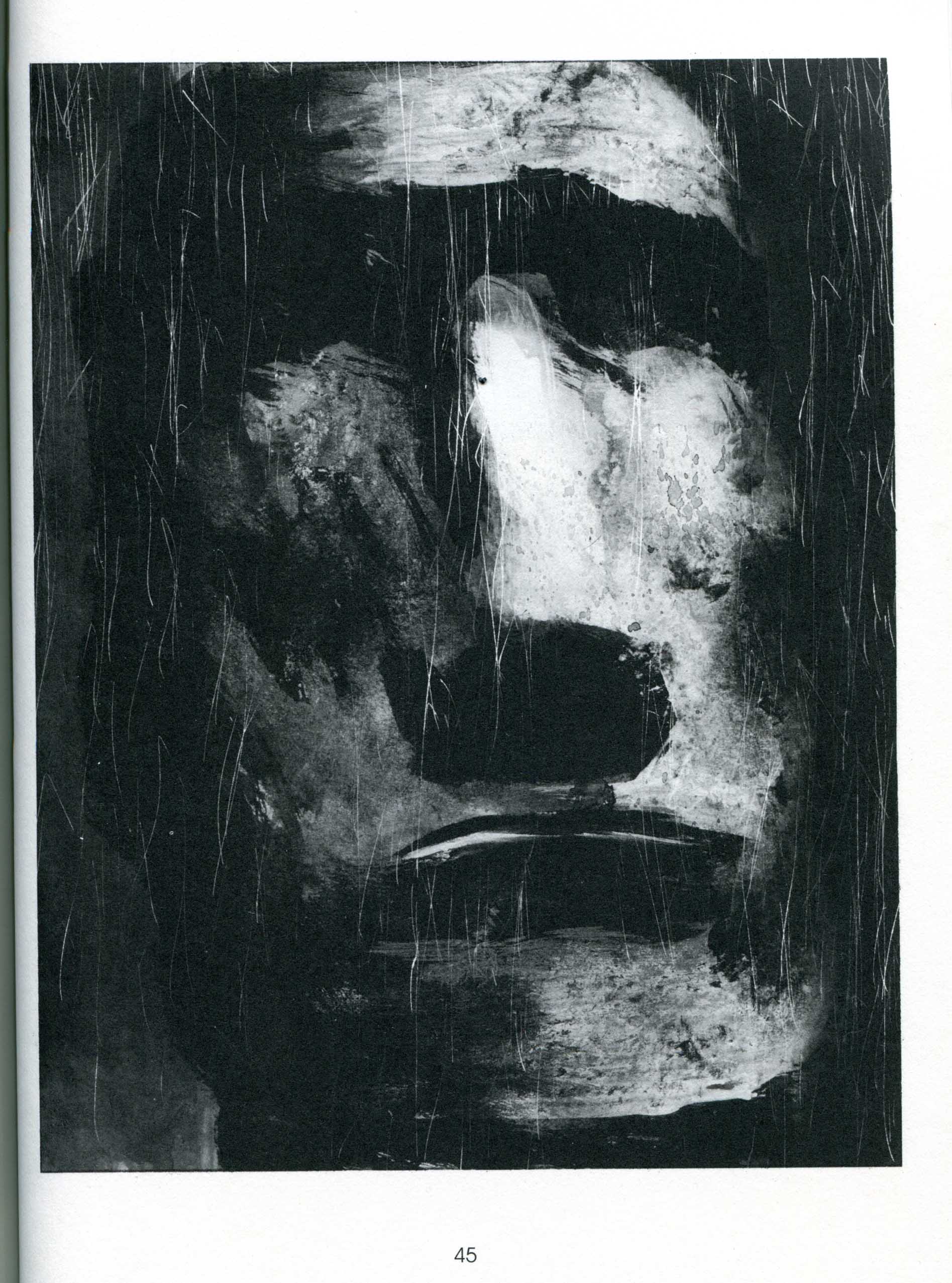

Il blast è una sorta di esplosione interiore, di esperienza improvvisa e sconvolgente di spaesamento; una specie di allucinazione, che però, come si vede in queste pagine, ti permette uno stato particolare di lucidità, e l’accesso a percezioni altrimenti impossibili. La comparsa del moai, la testa di pietra dell’isola di Pasqua, finisce per esserne l’elemento cruciale, simbolico di un rapporto naturale ed eterno con le cose.

Il racconto visivo è a sua volta sospeso tra l’oggettività esterna di una sequenza cinematografica, della quale riprende la tecnica di inquadratura e montaggio, e una serie di accentuazioni e alterazioni di carattere molto più soggettivo, espresse attraverso il disegno e la variazione di dimensione della vignetta, ovvero del quadro – cioè attraverso gli aspetti più specificamente fumettistici. L’allargamento della terza vignetta della prima pagina sottolinea lo smarrimento, la solitudine, insieme con lo squallore complessivo del luogo. Ma è soprattutto il conato di vomito subito sotto ad avvicinarsi al sentire soggettivo di Polza, attraverso la scomparsa di tutti i dettagli ambientali, mentre il corpo resta disegnato a sole linee di pennino, e l’unica zona dettagliata e colorata è proprio quella della bocca, dove inevitabilmente si concentra l’attenzione di uno che vomita.

Dopo un attimo, una vignetta, di ripresa dell’oggettività, ritorna ad accadere graficamente lo stesso nel momento in cui il blast inizia: non solo l’inquadratura si fa vicinissima, ma anche nella scelta dei tratti tutto ciò che caratterizza il mondo circostante scompare e il disegno focalizza solo il volto. E la cosa continua allo stesso modo, in crescendo, nelle sei vignette successive, nelle quali sempre di più impazza il colore, accesissimo, e tuttavia scarabocchiato come dalle mani di un bambino. Il colore invade la testa e il corpo di Polza, senza essere colore del mondo. Finché, a metà della terza pagina, di colpo ci ritroviamo nella situazione oggettiva: figura intera, col marciapiede e la pioggia, e niente più colore.

Ancora, nelle ultime due vignette della pagina, il quadro torna vicinissimo, e l’ambiente scompare. Polza apre gli occhi, guardando verso l’alto. La grande immagine della pagina successiva sottolinea, con la propria dimensione relativa, l’impatto emotivo della grande figura del moai sul nostro protagonista: è la prima soggettiva vera e propria della sequenza, ma eravamo già preparati alla resa della soggettività.

A questa resa contribuiscono indubbiamente due elementi generali: il racconto in prima persona, insieme appassionato e ironico; e la tonalità generale del disegno, insieme caricaturale ed emozionale. Notiamo che nel momento in cui descrive l’ingresso nel blast, dopo aver detto “Sentivo di pesare cento volte tanto…”, Polza non può esimersi dall’aggiungere “Vi lascio immaginare”, con evidente riferimento al suo peso già in sé non leggero. Ma poi, subito dopo, ci riporta nella relazione appassionata, così appassionata che, quando le cose si fanno ancora più intense, con la comparsa del moai, la voce tace, e nelle pagine successive (che qui non vediamo) non ci sono più parole, ma quasi la presenza di un’esperienza che si può solo vivere, e non raccontare verbalmente.

Ci pensa però il disegno a portare avanti l’ambivalenza. Non solo Polza; in questa storia tutti i personaggi sono rappresentati con tratti grotteschi, nasi eccessivamente lunghi, o troppo larghi, corpi troppo grassi o troppo magri – il padre addirittura con un lungo becco da uccello. Certo non è un grottesco che miri all’umorismo, anche se, ricorrentemente, permette e favorisce uno sguardo ironico o sarcastico sulle cose, parallelo a quello tenuto dalla voce di Polza. È piuttosto un grottesco espressionista, un’enfatizzazione dei tratti particolarmente significativi del mondo, che li mette in luce a scapito di quelli meno rilevanti. Per questo poi i momenti di comunione con la natura che Polza vivrà nelle pagine successive appaiono così felici, felici non solo per lui, ma anche felicemente riusciti: in questa storia di contrasti estremi, e insieme di razionalistico (ma quasi psicotico) distacco, il grottesco permette di tenere insieme tutti gli elementi. E alla fine non saremo in grado di dire se Polza sta raccontando la verità, o il meraviglioso racconto di uno psicotico che si è costruito da solo la realtà a propria misura.

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti