27 Marzo 2013 | Tags: Aldo Nove, Amelia Rosselli, Andrea Inglese, Elio Pagliarani, Gabriele Frasca, Gian Mario Villalta, Giovanna Frene, Giuliano Mesa, Ivan Fedeli, Lello Voce, Marco Giovenale, Mario Luzi, metrica, Patrizia Valduga, poesia, Sergio Rotino, Umberto Piersanti | Category: poesia | A che cosa serve l’artificiosità del vincolo che caratterizza la poesia nei confronti della prosa? Per quale ragione si coltiva così pervicacemente una forma di scrittura che si rifiuta di scorrere liberamente secondo l’andamento naturale del discorso?

Credo che la risposta debba essere cercata in un sospetto verso quella che potremmo chiamare la trasparenza della parola, ovvero l’idea che il discorso verbale debba essere considerato uno strumento di espressione del pensiero, tendenzialmente senza residui. A questa visione ideale della prosa – ideale perché in verità nemmeno la prosa più tecnica la raggiunge sino in fondo – la poesia contrappone una concezione della parola piuttosto come ambiente. In poesia la sequenza delle parole costruisce un piccolo mondo, i cui oggetti, come nel mondo reale, valgono sia per le loro proprietà fisiche che per quelle simboliche: un tavolo è un oggetto materiale, fatto di legno, metallo e plastica e in relazione spaziale con gli oggetti circostanti, non meno e non più di quanto esso sia il supporto per il rito del pranzo, il simbolo dell’unità famigliare, il ricordo della nonna a cui era appartenuto. Gli oggetti della poesia sono ovviamente le parole e le loro costruzioni, nella propria natura sonora e visiva (con tutte le loro complessità) non meno e non più di ciò per cui stanno (con tutta la complessità dell’universo del significato).

Nella misura in cui siamo abituati, nella vita di tutti i giorni, a un uso strumentale e trasparente della parola, la poesia cerca di restituirci una dimensione globale del linguaggio, in cui la parola riappaia come cosa simbolica e insieme materiale proprio come le altre cose del mondo. Il vincolo posto sulla dimensione del significante serve proprio a imporne la pertinenza, a togliergli ogni possibilità di trasparenza. L’artificiosità è necessaria proprio perché si fa notare. Quando non c’è nulla che si faccia notare non c’è infatti ragione di uscire dall’uso standard, quello assestato, banale: nel nostro caso, appunto, l’uso strumentale del linguaggio.

Riportare il linguaggio alla sua natura di cosa, di oggetto, non significa rivendicarne la naturalità. È per forza evidente che un costrutto linguistico è un manufatto, così come lo è un tavolo e come non lo è un albero. Che cosa resta al linguaggio se si prescinde dalla sua natura di strumento per comunicare idee? Credo che quello che resta sia proprio la sua natura di manufatto, e in particolare di manufatto collettivo: il linguaggio è…

Quello che avete appena letto è l’inizio del mio (piuttosto lungo) intervento, intitolato “Il vincolo e il rito. Riflessioni sulla (non) necessità della metrica nella poesia italiana contemporanea“, apparso in questi giorni sul numero 16 della rivista L’Ulisse, complessivamente intitolato “Nuove metriche. Ritmi, versi e vincoli nella poesia contemporanea”. L’articolo, dopo una breve introduzione metodologica, cerca di fare un resoconto (parziale, ma nelle mie intenzioni rappresentativo) delle diverse posizioni sulla metrica e dei diversi usi che ne vengono fatti dalla poesia italiana contemporanea. Quello che avete appena letto è l’inizio del mio (piuttosto lungo) intervento, intitolato “Il vincolo e il rito. Riflessioni sulla (non) necessità della metrica nella poesia italiana contemporanea“, apparso in questi giorni sul numero 16 della rivista L’Ulisse, complessivamente intitolato “Nuove metriche. Ritmi, versi e vincoli nella poesia contemporanea”. L’articolo, dopo una breve introduzione metodologica, cerca di fare un resoconto (parziale, ma nelle mie intenzioni rappresentativo) delle diverse posizioni sulla metrica e dei diversi usi che ne vengono fatti dalla poesia italiana contemporanea.

La rivista è comunque, come sempre, di grande interesse anche a prescindere dal mio personale intervento. Segnalo con piacere che mi ritrovo citato, al suo interno, anche negli interventi di Rodolfo Zucco (“Lettera su Bonifazio e Cella”) e di Vincenzo Bagnoli (“Endecasillabi in quattro quarti. Fra Dante e il Rock”).

Umberto Piersanti, L'attesa, da I luoghi persi Non sta davvero il carattere “bucolico” al centro della fascinazione che ha per me questa poesia di Umberto Piersanti, al pari di molte sue altre. Certamente anche i temi della natura, del ricordo, della quotidianità e del sesso hanno il loro peso; tuttavia, nella mia percezione, ritenere Piersanti, sulla base di questi temi, un poeta crepuscolare e intimista, e dunque sostanzialmente tradizionale, è davvero un errore. Piuttosto che a Pascoli e a Pasolini, a me viene da accostare questi versi a quelli di Amelia Rosselli che ho commentato qualche settimana fa.

Naturalmente questa affermazione chiede di essere giustificata, perché tutt’altro che evidente. A prima vista, semmai, i due testi appaiono davvero diversissimi, quanto ai temi, alla costruzione complessiva e all’architettura metrica e ritmica. Non si tratta comunque di individuare una dipendenza, un influsso, che magari ci sono e magari no; ma semmai una convergenza, una vicinanza di fondo tra questi due testi così apparentemente divergenti.

Se si leggono ad alta voce tutti e due i testi, ci si accorge meglio dell’intensità dell’ossessione ritmica su cui sono entrambi giocati. Nel caso della Rosselli c’è un’affabulazione dall’apparenza antimetrica (in cui sono cruciali i tagli arbitrari del verso) su cui si innesta un’insistita ripetizione di suoni, di intere parole, di formule sintattiche e di esplicite citazioni. Nel caso di Piersanti c’è un endecasillabo iperrealistico, tagliato in maniera da enfatizzare la coincidenza tra i versi e le singole clausole sintattico-narrative, a cui la quasi totale assenza di segni di interpunzione delega tutta l’articolazione prosodica del discorso. L’ossessione iterativa lessicale della Rosselli corrisponde all’ossessione iterativa ritmico-prosodica di Piersanti, e in tutti e due i casi quello di cui si parla finisce in secondo piano rispetto alla dominanza di un ritmo della parola che rimanda al ritmo con cui i singoli momenti del discorso arrivano a consapevolezza.

È questo ritmo, nella Rosselli come in Piersanti, che ci prende, che ci trascina, che ci affascina. Solo in quanto siamo trascinati in questo meccanismo regolato e omogeneo di emergenze al livello del senso, solo in quanto ci ritroviamo, leggendo, a vivere direttamente questo andamento dell’azione (un’azione ricostruttiva ed evocatrice); solo in quanto, in questo modo, ci sentiamo vivere insieme con il soggetto lirico la sua stessa esperienza, solo allora l’esperienza specifica si trova qualificata, ed emergono le differenze, e il delirio drammatico e sentimentale della Rosselli, e il sospiro bucolico di Piersanti. Tuttavia, a questo punto, il gioco è già fatto; ci siamo già dentro, e tanto la Rosselli come Piersanti potrebbero raccontarci (quasi) qualsiasi cosa.

L’esperienza ritmica, che coinvolge la dimensione del suono quanto quella del senso, è un’esperienza che viene vissuta dal lettore; mentre ciò di cui il testo parla (discorso o racconto che sia) è comunque un resoconto, qualcosa che ci arriva tramite il linguaggio, attraverso la sua mediazione. L’esperienza ritmica non è mediata dal linguaggio; piuttosto, essa è direttamente prodotta dalla lettura della sequenza verbale. Per questo si trova enfatizzata e più facilmente riconoscibile attraverso una lettura ad alta voce; ma il lettore esperto riesce a ricostruirla anche solo interiormente.

Se lo leggiamo in questi termini, il testo di Piersanti perde grandissima parte del tono crepuscolare e bucolico che gli attribuisce chi ne privilegia il senso letterale delle parole e delle frasi che lo compongono. La campagna, la quotidianità, il sesso ci sono, certamente; sono ciò di cui si parla, sono l’occasione del discorso – e sono comunque diretti, non oggetto di parodia, né di recupero post- o neo-qualcosa. Ma quello che rende Piersanti un mio contemporaneo, cioè un poeta che leggo e in cui posso riconoscermi, è l’inevitabile distanza mediata dal principio ossessivo, che scardina il discorso tradizionale, quello tipicamente atteso di fronte a questi temi.

Potremmo dire, esagerando un po’, che l’endecasillabo agisce in questo testo di Piersanti come le parole (citate e più volte ripetute) di Campana agiscono nel testo della Rosselli. È il quadro, il contesto attraverso cui ci appare ancora possibile accedere all’esperienza, specie quella emotivamente profonda, nel momento stesso in cui quell’esperienza si trova inevitabilmente e dolorosamente al di fuori di noi, in verità inattingibile. La possiamo, in letteratura, soltanto evocare, nominare, mentre le nostre parole producono, attraverso i propri ritmi, nuove e differenti esperienze in chi ci legge.

La poesia, e la letteratura in generale, finge sempre di portarci nel luogo di cui parla; mentre in realtà ci sta violentemente trascinando altrove – almeno quando ci riesce, quando funziona.

|

Post recenti

-

Babel, Connessioni: due antologie

-

No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?

-

La spigolatrice callipigia

-

La disalterità di Lella De Marchi

-

Lo scrutare nel buio di Laura Liberale

-

Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni

-

Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti

-

Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet

-

Dopo Mafalda

-

Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)

-

Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale

-

Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti

-

Storie di polli e di donne sedute

-

La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)

-

Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere

-

Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)

-

Scrivono di me, su Bologna in Lettere

-

Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare

-

Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito

-

Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria

|

Some Books of Mine ------------------

------------------

------------------  ------------------  ------------------  ------------------

------------------

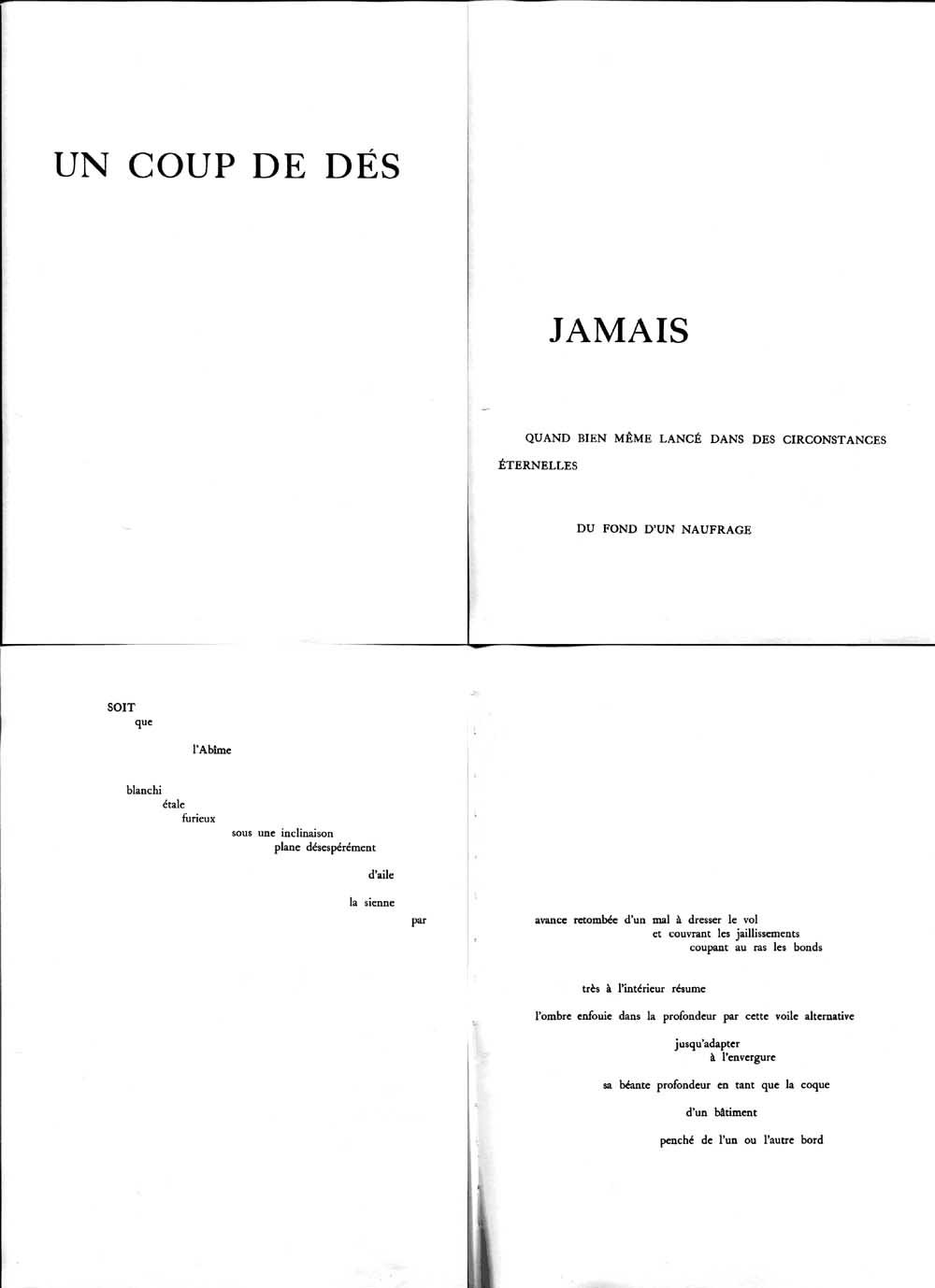

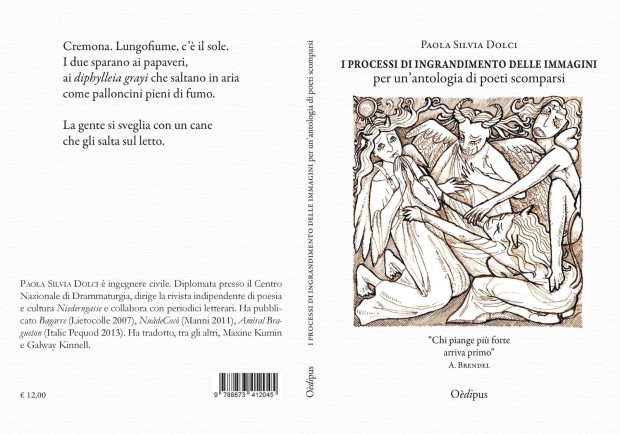

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog

|

Quello che avete appena letto è l’inizio del mio (piuttosto lungo) intervento, intitolato “Il vincolo e il rito. Riflessioni sulla (non) necessità della metrica nella poesia italiana contemporanea“, apparso in questi giorni sul numero 16 della rivista L’Ulisse, complessivamente intitolato “Nuove metriche. Ritmi, versi e vincoli nella poesia contemporanea”. L’articolo, dopo una breve introduzione metodologica, cerca di fare un resoconto (parziale, ma nelle mie intenzioni rappresentativo) delle diverse posizioni sulla metrica e dei diversi usi che ne vengono fatti dalla poesia italiana contemporanea.

Quello che avete appena letto è l’inizio del mio (piuttosto lungo) intervento, intitolato “Il vincolo e il rito. Riflessioni sulla (non) necessità della metrica nella poesia italiana contemporanea“, apparso in questi giorni sul numero 16 della rivista L’Ulisse, complessivamente intitolato “Nuove metriche. Ritmi, versi e vincoli nella poesia contemporanea”. L’articolo, dopo una breve introduzione metodologica, cerca di fare un resoconto (parziale, ma nelle mie intenzioni rappresentativo) delle diverse posizioni sulla metrica e dei diversi usi che ne vengono fatti dalla poesia italiana contemporanea.

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti