DOCUMENTAR UN DOCUMENTO HISTÓRICO.

MODALIDADES DIFERENTES DE COMUNICACIÓN EN LE PHOTOGRAPHE, DE GUIBERT Y LEFÈVRE

Bilbao, 2015

Le photographe, de Emmanuel Guibert, Didier Lefèvre y Frédéric Lemercier, es una novela gráfica publicada originalmente en tres partes entre 2004 y 2006 por Editorial Dupuis. El libro narra el viaje realizado por el fotógrafo Didier Lefèvre a Afganistán en 1986, como parte del equipo de Médicos Sin Fronteras (MSF), durante la guerra de liberación de la dominación soviética. Se trata de un trabajo muy particular, también en los relatos dibujados, no solo por la abundancia de la narración verbal (la voz del narrador), sino también por la intercalación de viñetas dibujadas y fotografías tomadas en el campo por Lefèvre. Guibert es el creador de la obra y el dibujante de las viñetas; Lemercier se ha encargado del diseño gráfico, así como del color del conjunto.

Como se trata de una historia real, con relevancia periodística, Le photographe podría atribuirse al género del periodismo gráfico. Sin embargo, más que sobre las condiciones de Afganistán y el trabajo de MSF (que por cierto están muy bien documentados), la obra se centra en la experiencia humana del protagonista, y en su relación con el entorno y con su propio trabajo. Los tres volúmenes originales cuentan, respectivamente: el viaje (a pie en las montañas, con el grupo MSF), la permanencia y el trabajo diario de MSF, así como el regreso solitario y penoso (otra vez caminando en las montañas).

Antes de iniciar el análisis específico hay que decir unas pocas palabras acerca de dos grandes temas: la diferente modalidad comunicativa de las imágenes dibujadas o pintadas y de las fotográficas; y, en el discurso específico de la novela gráfica, el diferente papel que corresponde a la palabra narrativa (en los cartuchos) y a las viñetas (Barbieri, 2004).

La imagen dibujada, como la pintada, es una imagen producida por la mano, cuya adhesión testimonial a determinada realidad se basa enteramente en la confianza en las intenciones y capacidades del diseñador, sin perjuicio de las convenciones gráficas e iconográficas adoptadas. Debido a su naturaleza de imagen producida, la imagen dibujada constituye en sí misma una síntesis extrema, tanto en la representación de la tercera dimensión, con sus volúmenes y sombras, como en la cantidad de detalles. En el contexto adecuado, todavía puede ser considerado afín a cualquier realidad (y por lo tanto, testimonial) también un dibujo muy estilizado, en el que faltan completamente los detalles del fondo; siempre que, en definitiva, estén presentes y reconocibles los elementos figurativos que distinguen la situación de acuerdo a las características que consideramos relevantes. En este sentido, la variabilidad de un dibujo como fuente documental de alguna situación real irá desde el boceto (o desde la máxima estilización) hacia una precisión de nivel fotográfico -presuponiendo siempre la fiabilidad del dibujante-.

La imagen fotográfica es, por el contrario, una imagen semi-automática, el producto objetivo de la grabación de la luz en la emulsión sensible. Lo que vemos en una foto sin duda se presentó ante el ojo del fotógrafo en algún lugar y tiempo. Por supuesto, se puede trucar una foto, pero, sobre todo, en tiempos del pre-Photoshop, socialmente creemos que estos trucos son suficientemente fáciles de detectar; por lo que podemos atribuir a las fotos incluso significación jurídica: su fidelidad testimonial a una realidad es entonces aceptada por el hecho mismo de ser una foto. Sabemos que hay muchas maneras de hacer igualmente “mentir” a una foto: aunque la realidad representada sea innegable, no hay garantía en la foto de que esa sea la misma que está declarada, o que coincida con la ubicación, el tiempo y las circunstancias que tendría que testimoniar. La historia del fotoperiodismo está repleta de falacias: situaciones reconstruidas ad hoc y presentadas como auténticas.

Por otra parte, este milagro de la objetividad tiene una amplia gama de componentes subjetivos, que se deben a la elección del fotógrafo: para limitarnos al solo reportaje fotográfico (en el estudio todavía se incorporan otros elementos), el momento y la duración del disparo, el encuadre, lentes, filtros, etcétera. Con estos instrumentos, a través de su propia elección, el fotógrafo vuelve el fragmento seleccionado y reproducido de realidad en un discurso subjetivo; lo convierte en su propia visión de esa realidad. Dentro de este discurso subjetivo, el componente objetivo, de testigo, no desaparece; sigue existiendo, aunque reducido por los diversos filtros de la simple visualidad, de la inmovilidad temporal y de la subjetividad de las opciones ópticas y espacio-temporales del autor.

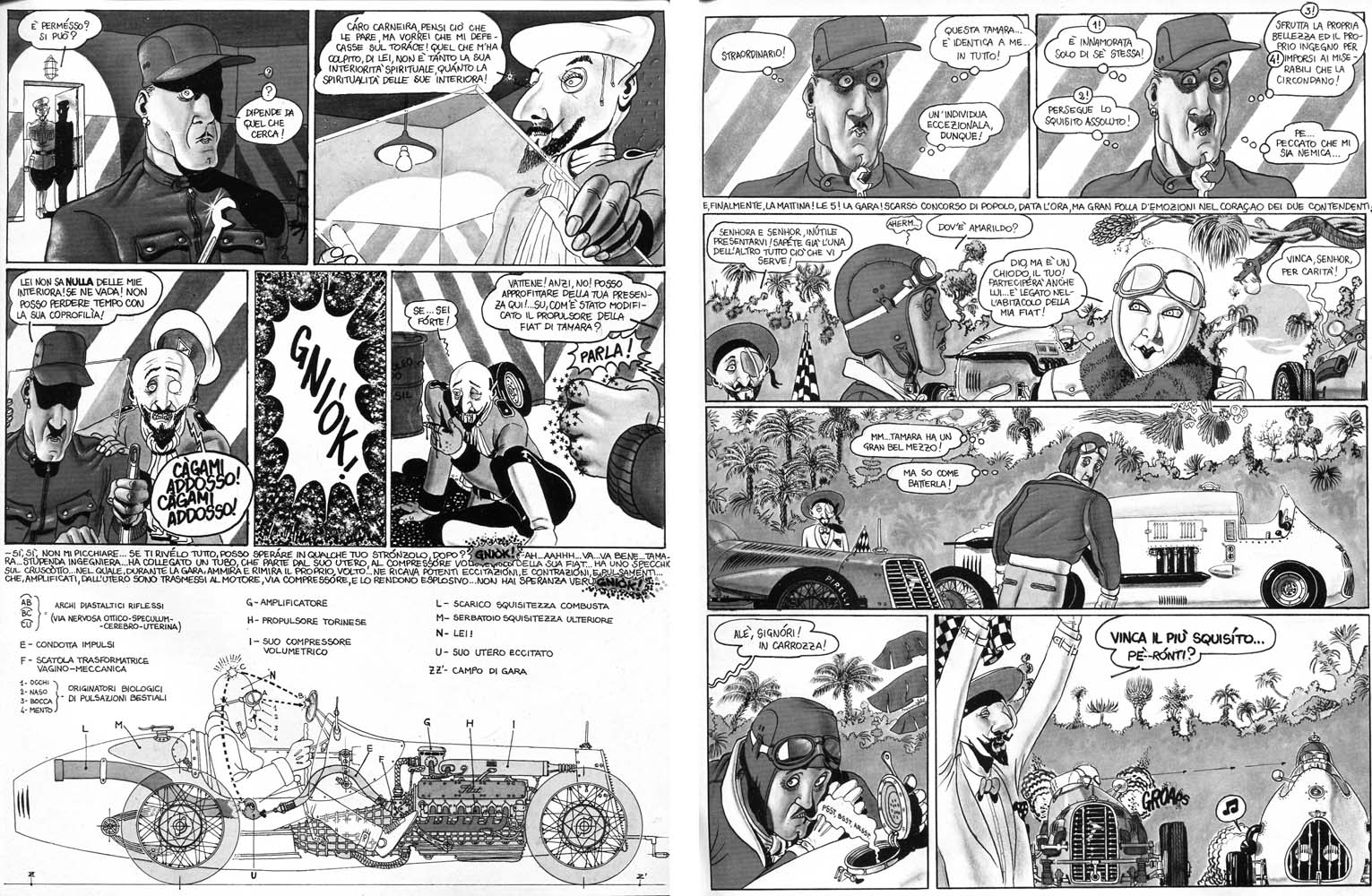

No hay fotos, por lo general, en las historietas. En algunos casos las encontramos integradas en un marco dibujado, tal vez explícitamente retocadas, casi para dar un toque de realismo a la situación. Pero su naturaleza documental ya no sigue siendo, por lo general, nada más que esto; ni, por lo general, el hecho es particularmente relevante.

Curiosamente, el paralelo fotográfico de la novela gráfica estándar, es decir, la fotonovela, nunca llegó a picos de especial calidad; y los pocos casos de fotonovelas interesantes suelen ser satíricos, como los que aparecían en Hara-Kiri Mensuel. Creo que lo que limita las posibilidades de la fotonovela es precisamente la naturaleza documental de la fotografía, su inevitable adherencia a la realidad; donde un buen diseñador puede jugar con la deformación y la elipsis para enfocar la atención del lector, mientras que un buen fotógrafo debe en cambio afectar a la realidad que va a reproducir, sin posibilidad de elipsis. Condenado a mantener fondos y detalles, y condicionado por la naturaleza esquemática de las expresiones de los actores en la escena (no ocultas por el movimiento, que en la película las hace más tolerables), el autor de fotonovelas tendría que derrochar demasiado tiempo y dinero…

Sigue aquí – Continua qui, su Signa. Revista de la Asociaciòn Española de Semiòtica, pag. 729

Ho pensato di ripubblicare qui, a distanza di due anni, gli articoli già usciti sulla rubrica da me curata, “Figure cifrate” sulla rivista di Laura Scarpa, Scuola di fumetto. Così, a questa distanza di tempo, non le faccio più concorrenza, e magari le faccio invece un po’ di meritata pubblicità. Continuerò con periodicità bimestrale, come quella della rivista, in modo da mantenere il distacco temporale.

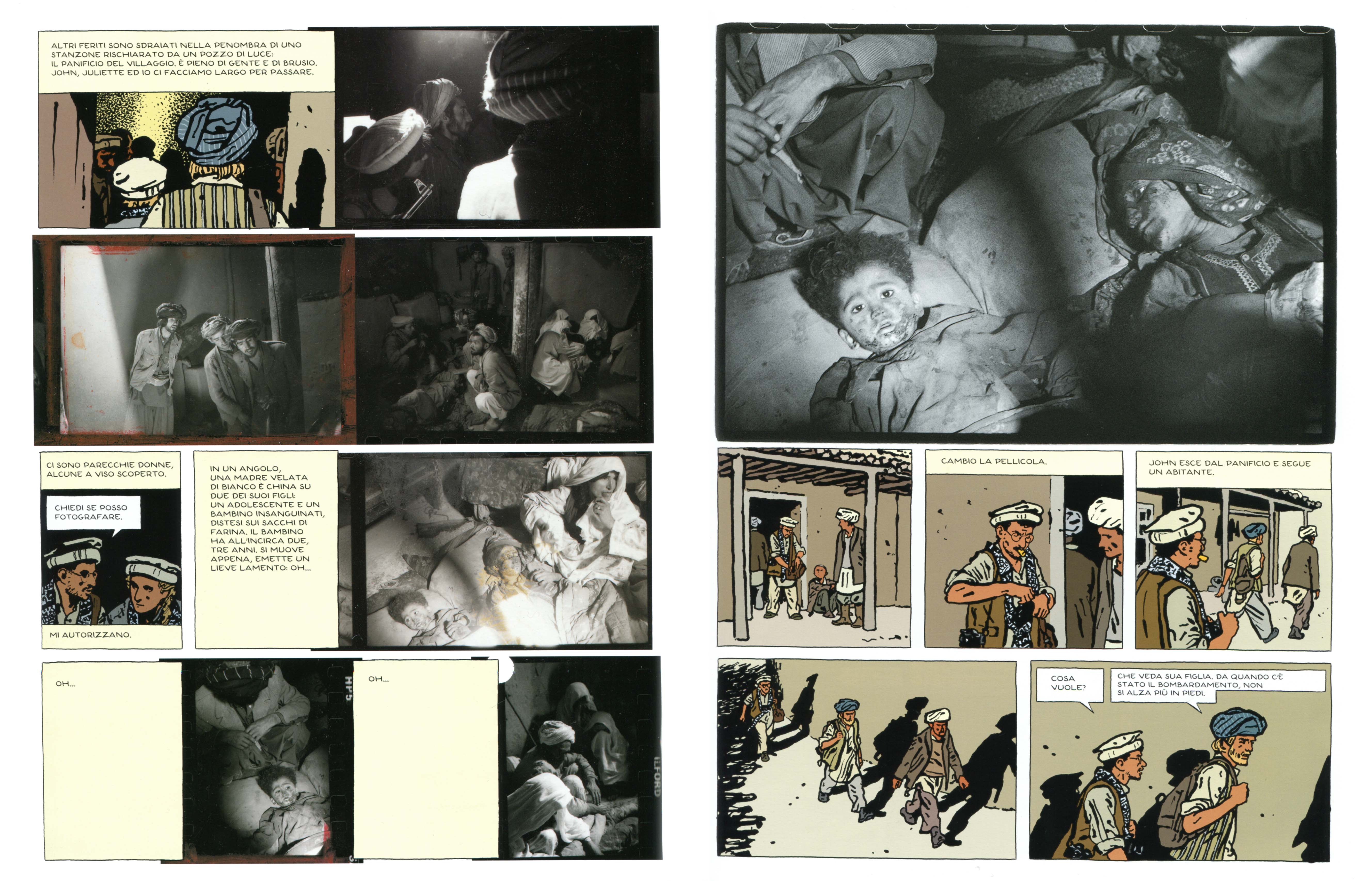

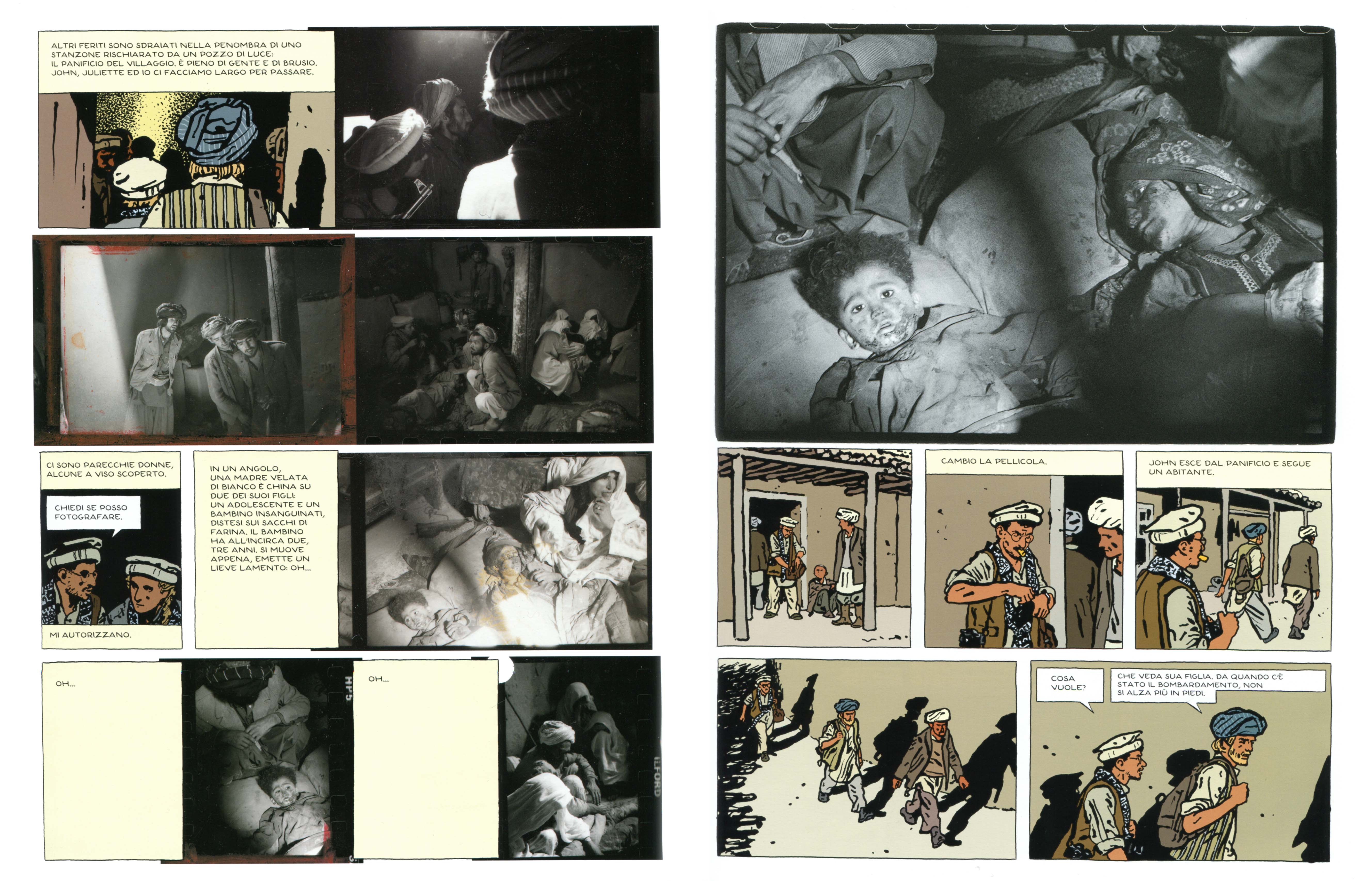

Guibert, Lefèvre e Lemercier, Il fotografo, pp. 144-145 Il fotografo, scritto e disegnato da Emmanuel Guibert, con le foto e il racconto di Didier Lefèvre e la realizzazione grafica di Frédérik Lemercier (Coconino, 2010) è stato uno dei libri a fumetti che più ho apprezzato in questi ultimi anni. Guibert ha uno stile grafico estremamente piano, e ugualmente piano è il suo modo di raccontare. In altri suoi libri, questa voluta monotonia, unita alla scelta di trame ugualmente piane, conduce al limite della possibilità di suscitare interesse. Ma il suo è un gioco sottilmente al ribasso.

Non c’è, nel disegno di Guibert, una gran somiglianza apparente con l’aspetto tipico di quella che Joost Swarte ebbe a definire ligne claire, né nella figura del capostipite Hergé, né tantomeno in nessuno dei suoi discepoli diretti degli anni Cinquanta o indiretti degli Ottanta. Eppure, il segno di Guibert, come quello di Hergé, si attaglia perfettamente alla definizione di Swarte: “la linea chiara è un espediente grafico che permette di dare importanza alle persone e alle cose, sia che si trovino in primo piano, sia che facciano capolino sullo sfondo. È un modo di disegnare che alla descrizione premette la narrazione”. Qui come in Tintin, ombre e sfondi appaiono soltanto quando sono narrativamente significativi, e ogni dettaglio che non lo sia viene sistematicamente tralasciato.

Certo, si tratta di una linea chiara sporca, volutamente incerta, fortemente modulata – ma anche i temi e i registri affrontati da Guibert sono ben diversi da quelli affrontati da Hergé e seguaci. Paradossalmente, quella forma di antirealismo che è stata tradizionalmente la linea chiara qui si trova al servizio quasi di un iperrealismo, ma la realtà che emerge così vivacemente non è quella che si vede, bensì quella della storia, quella raccontata. In altre parole, la stilizzazione grafica diventa nelle mani di Guibert uno strumento per mettere in primo piano il racconto, proprio come le parole del narratore verbale, impedendo al lettore di distrarsi su dettagli magari interessanti in sé, ma poco per lo sviluppo narrativo.

Ecco quindi che quando questo modo di raccontare visivamente quasi ascetico dal punto di vista visivo si trova accoppiato all’immagine fotografica, l’effetto è deflagrante. La fotografia, per la sua stessa natura tecnica, si trova al polo opposto della ligne claire: la fotografia non può nascondere quello che inquadra, non può tralasciare dettagli, non può scegliere cosa mettere in scena e cosa no, data una certa inquadratura. La fotografia è proiezione della luce su una pellicola sensibile, e su quella pellicola va a finire tutto quello che viene inquadrato nel momento dello scatto.

Non si sta dicendo che la fotografia non contenga elementi soggettivi e che sia una testimonianza oggettiva della realtà: la soggettività del fotografo si esprime attraverso la scelta dell’inquadratura e del momento dello scatto, della distanza, dell’esposizione, della messa a fuoco e delle lenti, e poi, in postproduzione, con altre scelte sulla carta e sulle luci. Se la foto viene scattata in studio oppure è, in generale, possibile costruire il soggetto, le scelte soggettive sono molte di più, ma non è questo il caso della foto di reportage, il cui valore sta nel testimoniare quello che c’è. Ed è proprio questo il punto e il valore di questo tipo di foto: una volte fatte le scelte di cui si è detto, tutto il resto è testimonianza oggettiva, ovvero in qualche modo la prova che quello che stiamo vedendo nell’immagine si è presentato una volta esattamente così davanti agli occhi del fotografo e del suo obiettivo; insomma, c’è stato, ed era proprio così, almeno per un attimo.

Costruire una storia attraverso la combinazione di immagini disegnate come quelle di Guibert e di fotografie come quelle di Lefèvre, significa mettere fianco a fianco una soggettività che cerca di essere il più oggettiva possibile e un’oggettività che testimonia la soggettività di uno sguardo, e la sua presenza fisica.

Guardiamo ora questa inquietante doppia pagina. Lefèvre si è introdotto in Afghanistan (sono gli anni della guerra con l’Unione Sovietica) insieme con un gruppo di medici volontari, per un reportage sulla loro attività e sulle condizioni di vita della popolazione. Si ritrova all’immediata periferia degli scenari di guerra, a contatto con le loro conseguenze. La vicenda è raccontata per mezzo di lunghe didascalie e dei disegni freddi di Guibert – freddi ma narrativamente efficaci, e sporchi, nel segno, quanto basta per trasmettere l’idea di una realtà altrettanto sporca, incerta, sbrecciata.

Le fotografie sono intercalate, mute, al massimo precedute o seguite da una didascalia narrativa. Il passaggio alla fotografia inevitabilmente rallenta la lettura, perché una foto è naturalmente più ricca di dettagli di un disegno come questi, ed è quindi anche più difficile da decifrare visivamente. Questo rallentamento coincide con la drammatica entrata in scena dell’occhio del narratore: sino a un attimo prima era la sua voce a fornirci, per via di scrittura, i dettagli raccontati della situazione, con tutte le mediazioni e il conseguente distacco che questo comporta. E adesso di colpo stiamo vedendo quello che lui vedeva, la nuca dell’uomo sulla destra, la canna del fucile di quello a sinistra, la luce violenta del sole che cade dall’alto, e poi gli sguardi preoccupati e addolorati, e poi l’agitazione della madre e lo sguardo del bambino che ricambia quello del fotografo: di colpo siamo lì con lui, o almeno con il suo sguardo.

Con tutte le qualità della fotografia di reportage, il suo limite è che anche la foto più straordinaria perde gran parte del suo potere se non è sufficientemente contestualizzata. La foto di reportage forse più famosa del Novecento, quel miliziano caduto ripreso da Robert Capa durante la guerra di Spagna, non sarebbe forse neanche una bella foto (mossa, sfocata, fuori quadro) se non ci fosse noto il contesto in cui è stata fatta; ma in quel contesto, in quelle condizioni, quei medesimi difetti diventano valori aggiunti, perché testimoniano a loro volta che la situazione era concitata, imprevedibile.

Qui, l’operazione di Guibert è proprio quella di creare un contesto narrativo così attentamente dettagliato da magnificare al massimo il potere di testimonianza delle foto di Lefèvre, testimonianza della realtà che si presentava ai suoi occhi, e testimonianza dell’impatto emotivo che quella realtà aveva su di lui. Nello stesso senso vanno le scelte di Lemercier, curatore grafico dell’impresa, che ha lasciato volutamente a molte foto i dettagli della pellicola circostante, o addirittura (non in queste pagine) le cancellazioni di Lefèvre. Molti scatti, nella logica di una pubblicazione fotografica tradizionale, sarebbero stati tralasciati, facendo sopravvivere solo quelli che parlano da sé (qui, per esempio, la foto grande sulla pagina di destra). Invece, introdotti in una logica narrativa come questa, diventano fruibili gran parte degli scatti, e anzi contribuiscono essi stessi a loro volta insieme con le vignette disegnate a definire il contesto che permette loro di avere un senso pieno.

Emmanuel Guibert, Alain Keler, Frédéric Lemercier, "Alain e i Rom" (Coconino 2010) pp.56-57 Emmanuel Guibert ci riprova, sempre con i colori e la grafica complessiva di Frédéric Lemercier. L’idea del reportage basato su un montaggio di disegni e fotografie era stata alla base del bellissimo Il fotografo, insieme con il fotografo Didier Lefèvre, perduto nelle montagne dell’Afghanistan. Stavolta il fotografo è invece Alain Keler, e il libro si chiama Alain e i Rom (in originale Des nouvelles d’Alain). Le riflessioni che facevo qualche mese fa sul rapporto tra immagine disegnata e fotografia nell’altro libro varrebbero pienamente anche per questo.

Ma là c’era anche una traccia narrativa, una storia, quella del viaggio di Lefèvre attraverso l’Afghanistan; mentre qui lo spirito è quello – chiamiamolo così – del dossier soggettivo, o del diario di lavoro del giornalista. Non si arriva, mi pare, alla grandiosità e all’emozione che l’altro volume sapeva suscitare; e tuttavia anche questo è un testo molto godibile, un bel reportage sull’esistenza dei Rom e sull’esperienza di chi ha cercato di avvicinarsi a loro, per fotografarli e farli conoscere, un libro di belle immagini, forti e sentite.

Magari è proprio per il suo essere meno emozionante, meno unico del precedente, che potremmo dire che questo libro inaugura effettivamente un genere, apre una possibilità, definisce un format. La storia de Il fotografo era troppo estrema per essere davvero ripetibile. Ma Alain e i Rom mostra come si possa usare la narrazione per immagini disegnate per contestualizzare le immagini fotografiche senza ricorrere né all’ossessione ritmica dell’alternanza foto-didascalia, né all’inevitabile marginalizzazione della foto quando il testo verbale diventa un’esposizione continua, racconto o saggio che sia.

Il disegno accorcia la distanza tra ciò che il fotografo ha visto e testimoniato e l’evento dell’andare, entrare in contatto, vedere e testimoniare, ciò che, insomma, veniva inevitabilmente delegato alla sola parola. Il reportage a fumetti (alla Joe Sacco) ha reso possibile anche questo formato misto, in cui il disegno racconta e la foto testimonia e le parole, che inevitabilmente ci sono, si trovano in una relazione con ciò che si vede che è più simile a quella che intrattengono nel mondo di tutti i giorni, nel mondo reale.

Questo rende, paradossalmente, l’operazione di Guibert davvero simile al documentario filmico, al reportage filmato; solo che le foto sono foto, con tutta la loro icastica fissità, e non immagini che scorrono come avviene nel cinema, e che, per quanto forti, un attimo dopo non sono più sotto i nostri occhi. Insomma, ora che la strada è aperta, ce ne aspettiamo altri. Guibert è bravo, indubbiamente; ma chissà cosa potrebbero fare autori diversi, con uno spirito diverso dal suo?

28 Marzo 2010 | Tags: comunicazione visiva, Didier Lefèvre, Emmanuel Guibert, fotografia, fotoromanzo, fumetto, narrazione per immagini, reportage, semiotica | Category: comunicazione visiva, fotografia, fumetto | Vorrei parlare del libro di Emmanuel Guibert, Didier Lefèvre e Frédéric Lemercier, Il fotografo (Coconino Press e Fandango 2010), non solo perché è un bellissimo libro di reportage a fumetti (nella tradizione inaugurata a suo tempo da Joe Sacco), ma anche perché presenta un modo del tutto originale di accostare l’immagine disegnata a quella fotografica per raccontare a fumetti. Ovviamente, è il tema stesso a fornire l’occasione: trattandosi del racconto dell’esperienza di un fotografo (Lefèvre) nel realizzare un reportage, il reportage stesso è giustamente parte del racconto, e il racconto è a sua volta un modo per dare ancora più senso e più gusto al reportage medesimo.

Guibert, Lefèvre, Lemercier, Il fotografo, pp. 144-145 Parlando in generale, l’immagine fotografica non è narrativamente autonoma: poiché essa consiste di un frammento visivo di mondo sottratto al suo contesto, ha bisogno che il contesto le venga in qualche modo ricostruito per acquistare significato (a meno che non si tratti di un gioco fotografico formale – il che va benissimo, ma in questo caso la fotografia non è così diversa dalla pittura, e il fatto di essere fotografia anziché pittura incide solo nella misura in cui aggiunge l’informazione che quelle forme lì che stiamo guardando esistono davvero nel mondo da qualche parte, e che bisogna solo saperle vedere). Il contesto viene ricostruito tipicamente attraverso titoli, didascalie, oppure inserendo le immagini come accompagnamento di un testo verbale narrativo (per esempio, un articolo sugli eventi che le foto mostrano).

I tentativi di fare racconto per immagini utilizzando direttamente le immagini fotografiche approdano di solito ai grotteschi risultati del fotoromanzo – riscattato solo in rarissimi casi da produzioni comunque di carattere intellettualistico e ostentatamente provocatorio. Il problema è che l’effetto realistico dell’immagine fotografica (in fondo si tratta davvero di un frammento visivo di mondo strappato al suo contesto) mal si armonizza con la natura grafica e convenzionale del balloon (qualsiasi forma esso prenda); mentre la scelta di accompagnare le foto con un racconto a pié di immagine (oltre a ricordare troppo le pratiche editoriali dei rotocalchi) non fa che sancire la separazione tra la funzione del raccontare (destinata alle parole) e quella del testimoniare-documentare (destinata alle immagini).

Anche ne Il fotografo è evidente che esistono parti con funzione di narrazione e parti con funzione di testimonianza; tuttavia la natura sostanzialmente visiva delle parti narrative rende lo scarto con le parti di testimonianza molto più piccolo. Così, le fotografie, pur essendo chiaramente testimonianza, riescono a essere insieme anche racconto, armonizzandosi con le vignette disegnate. L’effetto è quello di un racconto che costantemente ci sbatte di fronte alla realtà di quello che racconta, senza più la mediazione del disegno. Certo, c’è la mediazione della fotografia, ma Lefèvre è un reporter, ovvero qualcuno che (pur non negando, certo, la rilevanza del proprio punto di vista e delle proprie scelte) mira a rendere il più possibile il senso stesso della scena che sta riprendendo, e usa i propri strumenti per calibrare la foto in modo da trasmettere il più possibile il senso di quello che sta vedendo.

La fotografia è uno strano strumento comunicativo, che associa l’indubbia oggettività di quello che viene colto (immagini del mondo che impressionano la pellicola in maniera meccanica) con l’indubbia soggettività delle scelte che si fanno per coglierlo (dove puntare, in che momento scattare, che obiettivo e quanto zoom utilizzare…). L’accostamento con le vignette disegnate da Guibert sottolinea gli aspetti soggettivi delle foto di Lefèvre, rendendole parte della narrazione a tutti gli effetti. Tuttavia, questa parte stessa della narrazione è insieme anche la testimonianza, il documento, e l’oggettività di quello che Lefèvre ha visto ne viene fuori con una forza straordinaria.

Per diversi giorni dopo aver letto Il fotografo mi sono ritrovato a ripensarlo dentro di me come un grande film, perché l’effetto di coinvolgimento che aveva prodotto su di me era del medesimo tipo di quello del cinema. Il fotografo non è però un testo a fumetti particolarmente cinematografico in sé: è proprio la combinata di racconto e immagine fotografica a suscitare un tipo di coinvolgimento non dissimile da quello del cinema.

|

Post recenti

-

Babel, Connessioni: due antologie

-

No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?

-

La spigolatrice callipigia

-

La disalterità di Lella De Marchi

-

Lo scrutare nel buio di Laura Liberale

-

Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni

-

Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti

-

Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet

-

Dopo Mafalda

-

Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)

-

Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale

-

Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti

-

Storie di polli e di donne sedute

-

La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)

-

Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere

-

Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)

-

Scrivono di me, su Bologna in Lettere

-

Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare

-

Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito

-

Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria

|

Some Books of Mine ------------------

------------------

------------------  ------------------  ------------------  ------------------

------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog

|

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti