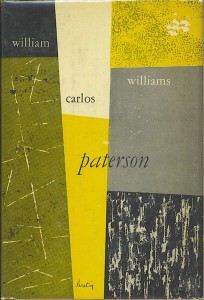

Nel post di mercoledì scorso mi ero implicitamente lanciato una sfida, che ora provo a raccogliere. Vorrei cercare di spiegare (a me ancora prima che a chi mi legge) perché io continui a trovare bella questa immagine al di là del suo utilizzo grafico (il fatto di essere una copertina per quel libro in quel luogo – USA – e in quel momento – intorno al 1950), e al di là del fatto che comunque non nasconde la sua età – non foss’altro per le limitazioni tecniche della stampa.

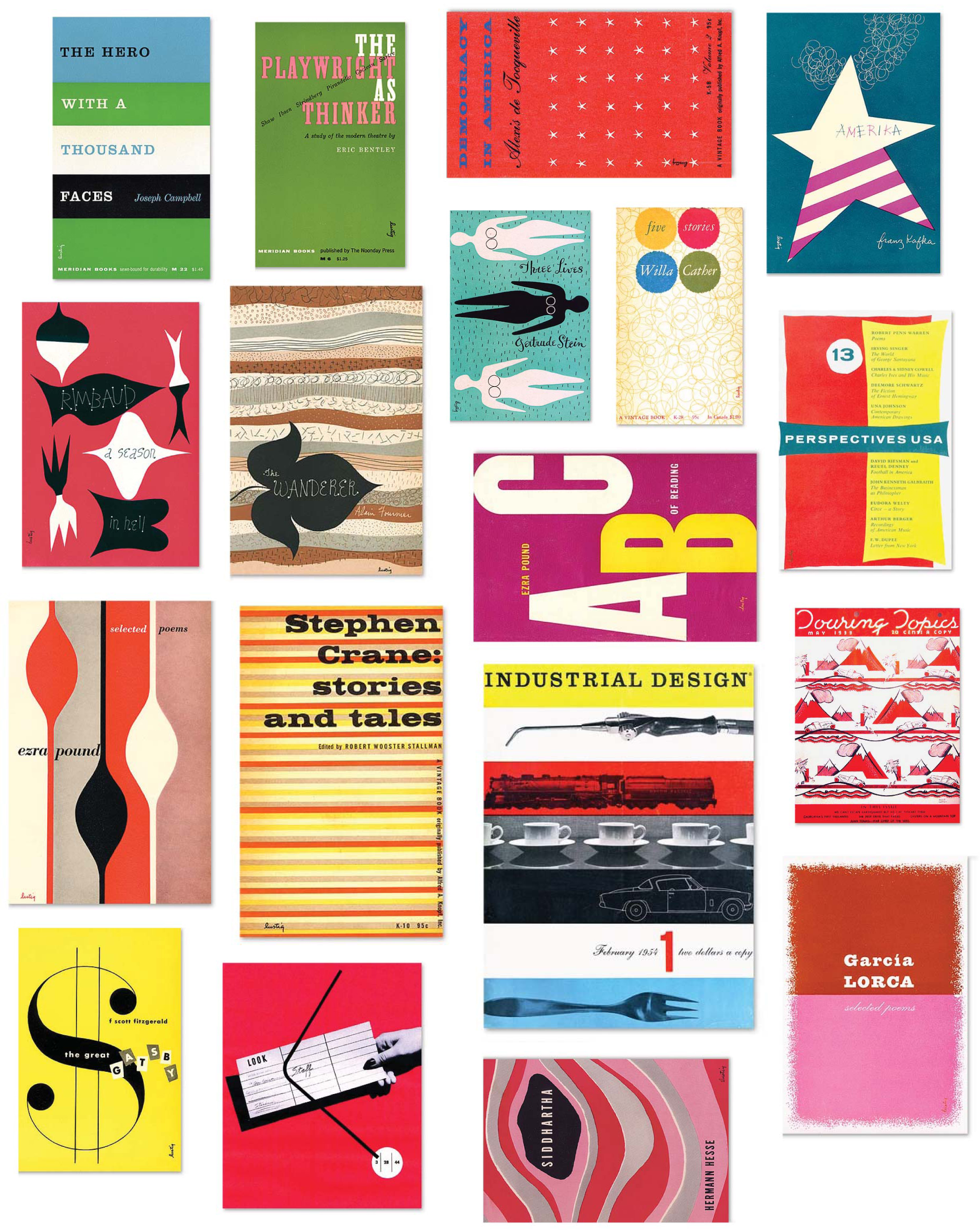

Chiariamo prima di tutto un possibile equivoco. Non sto né dicendo né implicando nascostamente che considerare lo scopo per cui questa immagine è nata non sia importante per capire il suo discorso – che è un discorso grafico, e non un discorso pittorico. Tutt’altro. Se volessi davvero comprendere l’operazione di Alvin Lustig dovrei conoscere il libro e il suo contesto di diffusione, compreso l’immaginario grafico diffuso al momento. Dovrei fare dei confronti e creare dei collegamenti, e cercare di penetrare nel progetto comunicativo dell’autore. Ma non è questo il mio scopo qui ed ora, per questo specifico post.

Piuttosto, mi incuriosisce il fatto che questa immagine continui a colpirmi anche relativamente decontestualizzata (non è più attaccata al libro per cui è nata, non serve più per attirare l’attenzione del compratore, la vedo sessant’anni dopo – però so che è una copertina di quegli anni) e cerco di comprendere perché continui a colpirmi anche al di fuori della sua specifica finalità comunicativa, cioè anche al di fuori della parte più esplicita del suo discorso.

La posta in gioco è l’ipotesi che nelle ragioni della felicità di una comunicazione visiva (e non solo) ci sia anche qualcosa che oltrepassa la finalità comunicativa esplicita. In altre parole, se l’operazione di Lustig si esaurisse nel creare una copertina visivamente interessante per un libro del 1950, non si spiegherebbe perché un lettore del 2012, che non conosce il libro e non è nemmeno particolarmente interessato a conoscerlo, continui a trovare interessante la copertina. Dire che per tanta pittura tradizionale accade la stessa cosa (e la apprezziamo oggi, ignorando le sue finalità comunicative esplicite) mi conforta, mi permette di allargare il problema, ma non me ne dà la soluzione.

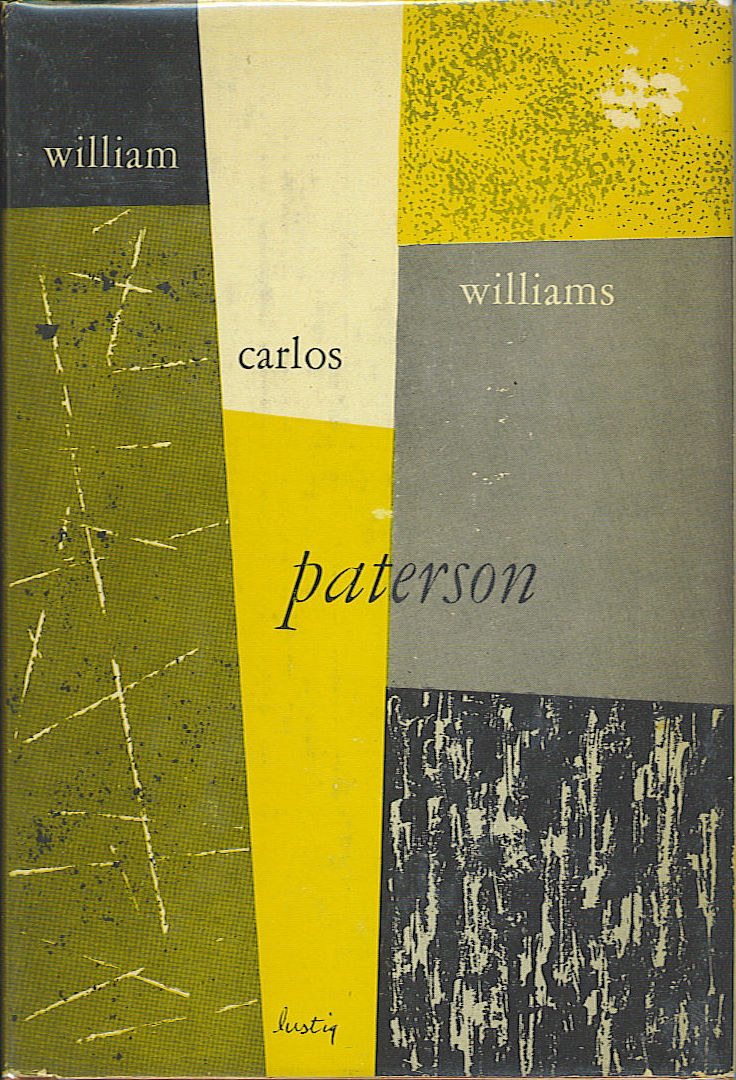

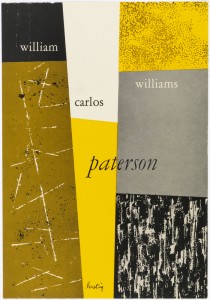

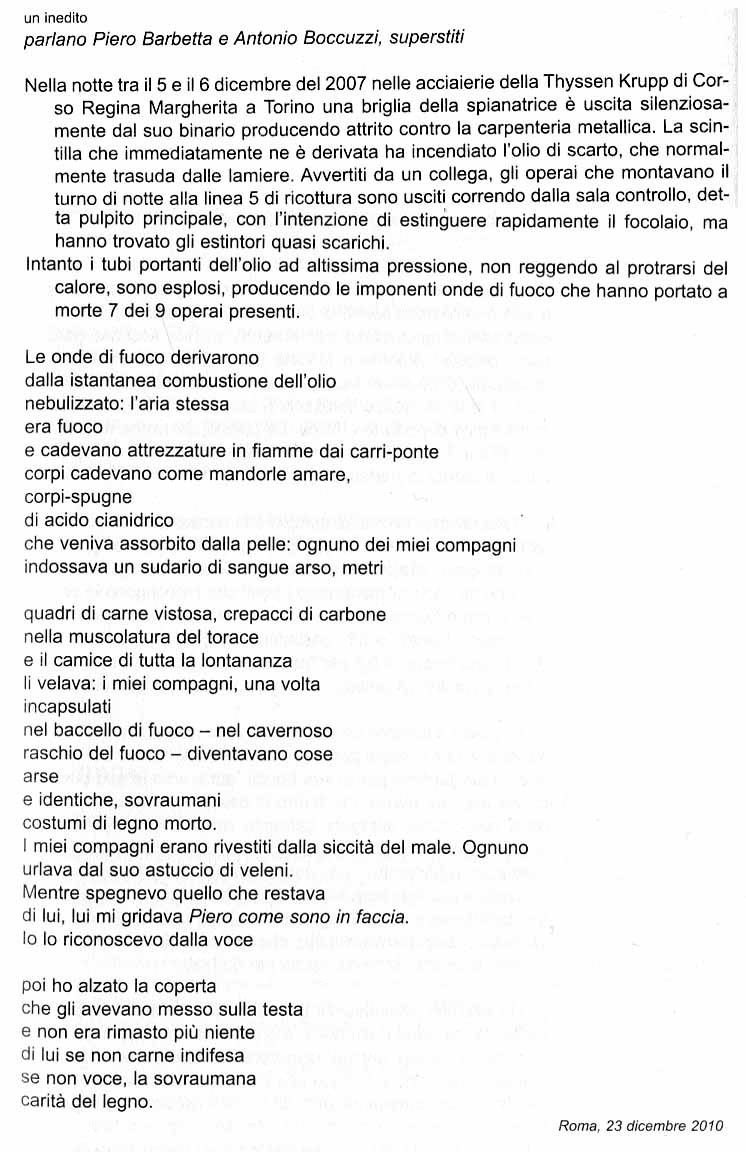

Proviamo allora a descrivere quello che si vede. Ci sono tre colonne, separate da due linee verticali leggermente oblique (quella di destra lo è appena, quella di sinistra lo è invece apertamente). Ogni colonna è divisa (quasi) orizzontalmente in due o tre settori. Le linee principali potremmo dire che sono non-ortogonali, nel senso che sono a sufficienza ortogonali da evocare delle orizzontali e verticali vere, ma poi sono a sufficienza oblique da negare questa ortogonalità. Tanto più che l’ortogonalità è a sua volta presente, in ogni caso, nella dimensione della scrittura. Anche qui, però, mentre il nome dell’autore è scritto in tondo (e quindi ortogonale), il titolo è in italic, e quindi è ortogonale esclusivamente nella dimensione orizzontale; in basso, poi, la firma lustig mette in forse pure la dimensione orizzontale.

L’effetto di questa ortogonalità più volte evocata e più volte negata è quello di costruire una situazione instabile, un dinamismo di carattere tensivo. Anche il titolo (paterson) si trova decentrato sia verticalmente sia orizzontalmente, spostato un poco verso il basso (come se il vettore giallo in cui è parzialmente contenuto lo costringesse a scendere) e un poco verso destra, quanto basta per suggerire, insieme con il carattere corsivo, una tensione al movimento ancora più verso destra. Il titolo parte nello spazio giallo e approda a quello grigio, uno spazio a sua volta definito in alto e in basso da due linee quasi orizzontali ma divergenti: in altre parole, il titolo procede da uno spazio in contrazione (verso il basso) a uno spazio in espansione (verso destra). Però procede anche da uno spazio dal colore netto e squillante (il giallo pieno) a uno spazio dal colore amorfo e incerto (il grigio un po’ retinato).

Poiché siamo in presenza della scrittura, i vettori alto-basso e sinistra-destra si trovano rafforzati rispetto a una situazione pittorica più tradizionale (dove sono comunque presenti). Qui, non c’è solo l’implicito senso di gravità, ma anche la successione delle righe, a rendere vettoriale la direzione alto-basso. La dislocazione su tre livelli del nome dell’autore aggiunge ulteriore dinamismo tensivo. Certo si gioca anche sulla quasi identità del primo nome (william) e del cognome (williams), ma la parte più in evidenza rimane il secondo nome (carlos), quasi centrato e nero su bianco, nella parte più luminosa di tutta l’immagine. Ciascuna componente del nome dell’autore possiede il suo specifico spazio, in cui è interamente contenuta – mentre il titolo procede da uno spazio a un altro, in maniera dinamica. Si potrebbe dire che il nome dell’autore resta (per quanto in posizione complessa e articolata) mentre il titolo procede: uno squilibrio sostanzialmente statico che si contrappone a uno dinamico. Ed eccoci di nuovo, in maniera diversa da prima, in questa ambivalenza costitutiva: insieme a un non-ortogonale abbiamo un non-statico.

Il vettore bianco-giallo centrale spinge verso il basso. Ci spara negli occhi il nome carlos, e ci introduce a paterson, costringendoci a deviare l’attenzione verso destra. In questo modo non proseguiamo immediatamente nella spinta del vettore, che, in basso, approda a un terzo testo, la firma lustig. La firma viene perciò messa in evidenza (è sul punto più acuto del vettore più forte) ma non troppo (l’attenzione è stata poco sopra deviata dal titolo).

Osserviamo ora le sette aree. Tre sono del tutto monocrome: nera, bianca e gialla. Una è di un grigio non del tutto uniforme, perché si intravvede un retino leggermente più scuro (ci sono anche delle piccole macchie bianche, ma ho ragione di pensare che siano soltanto un effetto dell’usura della carta, come sopra la t di paterson, o negli angoli, specie quello in alto a destra, dove c’è un’intera area irregolare bianca – cfr anche l’immagine qui a destra, foto peggiore di una copertina in condizioni migliori). Le altre tre presentano delle forme astratte: a sinistra ci sono dei frammenti di rette diagonali bianche sopra un retino grigiastro e delle macchie scure, il tutto sull’impianto giallo di base; a destra in alto il giallo è screziato in maniera irregolare, come una pelle di leopardo; in basso c’è una struttura di pennellate nere verticali fortemente irregolare.

È proprio quest’ultima struttura a costituire l’oggetto visivo più forte e più pesante della composizione, e si trova in fondo: non solo in basso, ma anche a destra. L’altro spazio nero, in alto a sinistra (cioè all’inizio) è piccolo e pulito: poco più che uno sfondo per la scritta william. Procedendo attraverso l’immagine, si va comunque da uno spazio nero piccolo leggero e non qualificato (è solo uno sfondo) a un altro spazio nero grande, pesante e fortemente qualificato (potrebbe essere, da solo, un dipinto informale). Vale la pena di notare, di passaggio, come la linea di base del primo spazio nero evochi per principio di buona forma una continuità (sotto lo spazio bianco) con la linea di base dello spazio giallo a destra; anche qui però, la continuità viene evocata e poi negata dal fatto che la continuazione non è davvero congruente. Tutto è spostato, insomma, rispetto alla regolarità che viene ogni volta evocata.

Agli altri due angoli, i due spazi a base gialla alimentano il senso di sbilanciamento, il movimento che cerca di esserci. I frammenti di linea bianca a sinistra rafforzano il senso di non-ortogonalità, proprio come l’orientamento della griglia del retino sottostante; mentre il pulviscolo nero, sparso qua e là, introduce un elemento di casualità naturale, che rafforza quello analogo ugualmente presente nello spazio in alto a sinistra. Sono le componenti più irregolari incontrate sinora, eccetto le macchie bianche (o nere) dell’angolo in basso a destra, che sembrano rappresentarne l’esaltazione e il compimento finale.

A ben guardare, nello spazio fortemente irregolare che chiude l’immagine in basso a destra si trovano però anche le uniche linee davvero verticali, per quanto screziate e sgranate. Per quanto irregolare e instabile sotto altri aspetti, questo spazio finale si presenta dunque come stabile dal punto di vista dell’ortogonalità; come a dire che l’ortogonalità (cioè la regolarità, la tranquillità) fallita a livello di strutture lineari complessive, può riproporsi a livello di strutture irregolari locali.

Per farla breve, e a voler leggere questa copertina come essa stessa un racconto, troviamo una situazione che vorrebbe essere stabile nella sua semplicità, ma non ci può riuscire, e arriva a una precaria stabilità solo complicando estremamente le cose, e rinunciando a qualsiasi linearità. Una bella metafora complessiva per un racconto, e magari ha a che fare anche con il poema di Williams.

Detto tutto questo, ho fornito sufficienti ragioni per apprezzare questa immagine? Non so; certo ora ci vedo più chiaro, però non del tutto. La spiegazione narratologica mi aiuta, certamente, ma potrei continuare ad aggiungere altri elementi al gioco, non necessariamente coerenti. Continuo a vedere, per esempio, la colonna verticale come un pozzo, avvertendo una sensazione di caduta. Contribuisce a questo effetto la natura granulosa degli spazi ai lati (che richiama la terra, un pieno) contrapposta a quella liscia degli spazi centrali (che richiama l’aria, un vuoto). Continuo a sentire lo squilibrio complessivo, anche senza l’illusione (narrativa) di risoluzione stabile.

L’immagine rimane ricca, davanti a me, a dispetto di tutte le spiegazioni che riesco a dare. Più ne do, e più mi sfugge. Probabilmente il suo segreto sta proprio in questa inafferrabilità. Ma bisogna averci provato, e trovato qualcosa. Un’immagine che non stimola interpretazioni (per poi sfuggire loro) non solo non è memorabile: è proprio priva di interesse, e basta.

(su William Carlos Williams e il suo poema Paterson potete guardare qui)

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti