22 Settembre 2014 | Tags: estetica, metrica, poesia | Category: estetica, poesia |  Sto studiando e riflettendo per un convegno di metricisti a cui sono stato invitato per fine novembre (La metrica dopo la metrica, Padova 27-28 novembre). Nel corso delle mie letture mi è venuta a mente un’ipotesi, di cui scrivo qui anche per farmi chiarezza. Sto studiando e riflettendo per un convegno di metricisti a cui sono stato invitato per fine novembre (La metrica dopo la metrica, Padova 27-28 novembre). Nel corso delle mie letture mi è venuta a mente un’ipotesi, di cui scrivo qui anche per farmi chiarezza.

Una cosa su cui vari antropologi insistono è il fatto che le strutture regolari che si trovano, per esempio, nelle forme dei villaggi delle culture tradizionali (quelle che la lingua italiana tradizionale chiamerebbe selvagge, ma mi sembra un termine molto crudo e un po’ discriminante), oppure nelle cicatrici rituali del volto di certi popoli africani, hanno come scopo quello di distinguere l’appartenenza a una cultura e società umana dalla naturalità di fondo dell’ambiente. In altre parole, la cultura si distinguerebbe dalla natura imponendo artificiosamente ai propri costrutti un ordine ritmico che la natura normalmente non ha (o almeno non in quei termini).

La nostra cultura e società non ha bisogno di enfatizzare allo stesso modo quelle stesse cose o altre analoghe. Siamo già sufficientemente separati dalla natura per sentire il bisogno, semmai, di enfatizzare i punti di contatto, alla ricerca di una naturalità di fondo che percepiamo come perduta. La hybris della modernità è (anche) questo senso di perdita della natura, di incolmabile distanza, di scarsa appartenenza all’ecosistema.

Potremmo ipotizzare che anche le strutture metriche della poesia tradizionale siano strutture regolari che servono (anche) a marcare la culturalità, l’artificialità della parola poetica rispetto alla spontaneità e naturalità di quella quotidiana. Non dimentichiamo che anticamente, e tutt’ora nelle culture orali, i narratori narravano in versi; e la forma ritmica del racconto in versi caratterizzava dei veri e propri riti di ascolto, quelli da cui nasce poi il teatro. La parola poetica era dunque la parola massimamente sociale, culturale – contrapposta a una parola quotidiana non del tutto separata dal sottofondo naturale, in quanto ne condivideva i ritmi troppo complessi e l’origine non progettata, spontanea.

Se una visione del genere fosse accettabile (ed è questa l’ipotesi che sto facendo) il destino della metrica tradizionale sarebbe segnato in una modernità che ha più bisogno di riconoscersi nella natura che di distinguersi da lei. La nascita del verso libero, come abbandono di strutture ritmiche troppo regolari e canoniche, sarebbe allora l’abbandono di una modalità tradizionale di contrapposizione al dominio naturale sopravvissuta al proprio bisogno (come spesso accade con le istituzioni). Da artificiali che erano, certe strutture ritmiche canoniche (in poesia come nei villaggi) vengono sentite come artificiose. Bisogna piuttosto cercare una nuova naturalezza.

Ma le cose non sono così semplici. Il bisogno di strutture rituali – che una volta si accompagnava positivamente a queste regolarità, qualificando le regolarità rituali come a loro volta artificiali e culturali, dunque umane – non è in realtà diminuito, perché i riti sono comunque costitutivi del legame sociale. Ci si trova dunque nella situazione paradossale per cui si ha comunque bisogno di riti (caratterizzati da ritmi regolari) mentre le regolarità vengono sentite come artificiose, meccaniche, antinaturali e quindi tendenzialmente da evitare.

In questa contraddizione costitutiva del nostro modo di vivere socialmente, la poesia patisce, fatica a trovare un posto, perché rappresenta implicitamente il retaggio di un mondo in cui la contraddizione non esisteva. Il verso libero è la sua ultima linea di resistenza, ovvero la condizione contraddittoria di una regola (metrica) che nega la propria regolarità (metrica), permettendo in qualche modo la fruizione rituale che la poesia richiede, e insieme parzialmente negandola in nome dell’espressività personale, qualcosa che per noi è certamente più naturale dell’artificioso meccanismo iterativo.

Da qui, tutta la debolezza e tutto il fascino della poesia del Novecento (e oltre), schiacciata dalla (quasi) scomparsa delle sue condizioni normali di esistenza, e costretta a cercare gli stigmi della naturalità dopo aver portato per millenni il vessillo della culturalità!

Qualche giorno fa, ritornando su una delle mie ossessioni poetiche (qui a sinistra) in occasione di un seminario universitario, facevo un ripasso di metrica inglese sul libro di G.S.Fraser Metre, Rhyme and Free Verse (Methuen London 1970). Dopo una lunga parte dedicata ai ritmi giambici, di gran lunga i più utilizzati nella metrica inglese, Frazer passa a quelli trocaici, anapestici ecc., insomma, tutti gli altri. E a un certo punto dice: “I trochei si prestano meglio dei giambi a un certo tipo di effetto cantante in poesia (mentre il piede giambico è fondamentalmente il piede parlante)”. Qualche giorno fa, ritornando su una delle mie ossessioni poetiche (qui a sinistra) in occasione di un seminario universitario, facevo un ripasso di metrica inglese sul libro di G.S.Fraser Metre, Rhyme and Free Verse (Methuen London 1970). Dopo una lunga parte dedicata ai ritmi giambici, di gran lunga i più utilizzati nella metrica inglese, Frazer passa a quelli trocaici, anapestici ecc., insomma, tutti gli altri. E a un certo punto dice: “I trochei si prestano meglio dei giambi a un certo tipo di effetto cantante in poesia (mentre il piede giambico è fondamentalmente il piede parlante)”.

Il piede giambico è il piede parlante perché il ritmo normale del parlato inglese è molto vicino a un ritmo giambico. Quando Shakesperare scrive “I còme to bùry Càesar nòt to pràise him” (ho aggiunto gli accenti per rendere evidente il ritmo), sta giocando su una leggera formalizzazione di un andamento tutto sommato normale, prosastico.

Il blank verse di Shakespeare è un pentametro giambico, la cui origine è legata storicamente all’endecasillabo italiano, modificato per adattarlo alla lingua inglese, ma estremamente simile nello spirito. Il ritmo dominante nel parlato dell’italiano non può essere giambico, perché la lunghezza media delle parole dell’italiano è maggiore di quella dell’inglese, e ogni parola possiede un solo accento. Per questo in italiano l’accento cade di solito ora ogni due ora ogni tre sillabe. L’endecasillabo italiano è dunque il verso in cui questa varietà accentale si trova più naturalmente espressa; basta leggere un po’ di Dante per rendersene conto. Come il pentametro giambico per l’inglese, l’endecasillabo italiano rappresenta un modo per formalizzare, regolarizzare, armonizzare l’andamento della prosa, senza forzarne troppo i ritmi; senza farli sentire troppo artificiosi.

Per questo l’endecasillabo è il nostro verso epico, ed è il verso dominante in tutta la nostra tradizione. Come vedremo meglio tra poco, l’endecasillabo incarna al meglio l’ambivalenza della poesia tra musica e prosa, portando in direzione della regolarità del cantato la naturale irregolarità del parlato.

È però naturalmente possibile giocare di più sul lato del cantato (come anche, naturalmente, su quello del parlato).

Torniamo a Fraser. Il ritmo trocaico si presta meglio all’effetto del cantato proprio perché è decisamente più distante dai ritmi naturali del parlato. Questo mi permette di aggiungere una riflessione in più a quelle che ho già esposto qui su The Tyger, di Blake. Blake inizia il suo componimento con un ritmo trocaico fortemente battuto, la cui cantabilità è ulteriormente ribadita della presenza della rima baciata a fine verso (bright/night). Ma poi questa ossessione ritmica fa naufragio sul quarto verso, che è giambico e in cui alla parola eye fa riscontro una semplice rima per l’occhio (eye rhyme) con symmetry.

Ho già fatto osservare le conseguenze di questo naufragio sul significato complessivo del testo, e non ci torno qui. Quello che mi preme far notare, qui, è che il passaggio improvviso dal ritmo trocaico a quello giambico e dalla rima baciata a quella non rima che è di fatto la eye rhyme, è di fatto un passaggio dal cantato al parlato, dalla musica alla prosa.

Intendiamoci, non c’è veramente né musica né prosa nel testo di Blake. Quello che c’è è un andamento poetico che ora si fa maggiormente musicale e ora si fa maggiormente prosastico; in altre parole, la poesia evoca nel suo flusso ora la presenza della musica ora quella della prosa.

Poi, non è certamente un caso che Blake ponga proprio nei versi giambici (quelli cioè prosastici) i punti chiave del suo discorso (come il verso 4/24 “Could/Dare frame thy fearful symmetry” oppure il 20 “Did he who made the Lamb make thee?”, che contiene la domanda chiave e conclusiva della sequenza). Non è un caso per due motivi: in primo luogo (e più importante) i versi giambici sono pochi in questo componimento, e rappresentano quindi dei punti di rottura, il cui contenuto viene messo in evidenza proprio dal loro trovarsi in questa posizione; e in secondo luogo (ma tutt’altro che irrilevante) la prosa è, rispetto alla musica, proprio il contesto dell’espressione concettuale, del discorso, contrapposto a quello della pulsazione condivisa, del ritmo, della Stimmung.

Tutta la poesia vive di questa ambivalenza tra parlato e cantato, tra prosa e musica, ma Blake gioca sulla polarizzazione, spingendo parte dei suoi versi in direzione del lato musicale e l’altra parte in direzione di quello prosastico. Siccome è uno straordinario fabbro (il miglior fabbro in giro in quegli anni), è capace di giostrare magistralmente una possibilità che la poesia comunque ha sempre posseduto, e continua a possedere.

Ora sarebbe interessante andare a vedere la poesia di Eliot e di Pound (il miglior fabbro in giro un secolo e qualcosa dopo) analizzandola in questi termini. Credo che scopriremmo la medesima dialettica, anche se maggiormente spostata nella direzione del prosastico. Il verso libero stesso è, in generale, una manifestazione di questo spostamento verso il prosastico, verso il parlato. Lo è in generale, ma non in assoluto: vi sono infatti autori, come Campana, il cui verso libero finisce per creare quasi l’effetto opposto, in direzione cioè del musicale.

Potremmo azzardare persino una regola generale, definendo l’ambito del poetico come quel vasto incertissimo campo che sta tra il musicale e il prosastico. C’è ancora poesia nelle parole delle canzoni, anche se ci troviamo sul confine – e il confine viene superato definitivamente quando queste parole sono discorsivamente irrilevanti, puro supporto della voce per diventare musica. E c’è ancora poesia nel poema in prosa o prosa poetica, anche se ci troviamo sul confine – e il confine viene superato definitivamente quando il discorso e il contenuto concettuale sono centrali, e la parola è puro supporto del concetto per esprimersi.

Per finire, vorrei fare un esempio del tutto diverso. Ho appena tradotto per Le voci della luna alcune poesie di un autore spagnolo, Lawrence Schimel, dalla sua raccolta Desayuno en la cama, ovvero Colazione a letto. Usciranno sul prossimo numero, il 56. Sono poesie d’amore, omosessuale, caratterizzate da un verso libero dall’apparenza molto colloquiale, molto prosastica. Eccone una, prima l’originale, poi la mia versione.

Ya no quiero callarme cuando follo

por miedo a lo que piensen los vecinos.

Ya estoy harto de contenerme.

Quiero gritar, quiero celebrar,

quiero cantar… pero me temo que he perdido

la voz de tanto inhibirme.

Afónico, me desnudo delante del poema.

Non voglio stare zitto quando scopo

temendo la condanna dei vicini.

Sono stanco di contenermi.

Voglio gridare, voglio celebrare,

voglio cantare… ma ho il timore di aver perso

la voce a forza di inibirmi.

Afono, mi denudo di fronte a questi versi.

Anche nei versi dal 3 al 6 è presente una forte attenzione al ritmo prosodico (e questi versi danno un’idea dell’andamento della gran parte dei versi della raccolta), ma i versi 1 e 2 sono perfetti endecasillabi, e anche l’ultimo lo è, a partire dalla virgola.

Per lo spagnolo ancora più che per l’italiano, l’endecasillabo è il verso della tradizione petrarchesca. Se viene contrapposto al verso libero, appare certamente come più vicino al polo musicale che a quello prosastico. Ma qui lo spostamento improvviso verso il polo musicale (che ho cercato di rendere con lo stesso ritmo endecasillabico anche in italiano) corrisponde all’esposizione di un contenuto piuttosto crudo e carnale, decisamente antipetrarchesco. L’effetto è quello di un addolcimento della crudezza, da un lato, ma, dall’altro, è anche quello di una virata verso il grottesco, per cui “voi ch’ascoltate in rime sparse il suono/ di quei sospiri ond’io nudriva ‘l core” non potete non sorridere dell’arditezza di inserire in questo quadro idilliaco i suoni di una scopata. Arditezza che rientra pienamente, peraltro, nell’ultimo verso, molto più petrarchesco nello spirito – salvo non poter non notare, anche qui, l’ammiccamento di quel “denudarsi”, che rimette in gioco il discorso di prima.

Insomma, Schimel gestisce con molta arguzia il rapporto tra espressione e tradizione, ma soprattutto tra musica e prosa nella sua poesia, nascondendo un sacco di musica nell’apparente bassa prosa del suo discorso amoroso.

Qualche giorno fa, sull’altro mio blog, quello in cui metto le poesie mie, ho postato l’esito di un esperimento; ovvero il rifacimento, a distanza di 5 anni, di una mia poesia, conservando il tema e le linee del discorso, ma esponendoli per come farei oggi. Potete leggere cliccando qui i due lavori, magari partendo da quello del 2008, che, sulla pagina, è il secondo. Di fatto, l’idea dell’esperimento mi è venuta dopo aver pubblicato sul blog la versione 2008, in parte per i commenti che ho ricevuto. Qualche giorno fa, sull’altro mio blog, quello in cui metto le poesie mie, ho postato l’esito di un esperimento; ovvero il rifacimento, a distanza di 5 anni, di una mia poesia, conservando il tema e le linee del discorso, ma esponendoli per come farei oggi. Potete leggere cliccando qui i due lavori, magari partendo da quello del 2008, che, sulla pagina, è il secondo. Di fatto, l’idea dell’esperimento mi è venuta dopo aver pubblicato sul blog la versione 2008, in parte per i commenti che ho ricevuto.

Entrando nei dettagli dei termini dell’esperimento. Si trattava di riproporre un discorso che io continuo a trovare interessante sottraendolo a una condizione metrica in cui non mi riconosco più, oggi – con tutte le trasformazioni che ne conseguono, anche nel senso. Intendiamoci: non sto dicendo che considero la versione del 2008 sbagliata o brutta; se la pensassi così nemmeno l’avrei pubblicata. Piuttosto, è semplicemente un lavoro che io trovo (per i miei parametri) riuscito, ma che oggi non potrei scrivere così; non mi interesserebbe scrivere così; troverei noioso scrivere così…

I termini della riformulazione sono, di base, termini metrici, ovvero alcuni vincoli metrici che hanno conseguenze profonde sull’andamento del discorso. I versi sono isosillabici, e in particolare esadecasillabi, con accento obbligato (oltre che sulla quindicesima) sulla settima sillaba; li si potrebbe definire doppi ottosillabi senza cesura (ottosillabi e non ottonari, perché l’ottonario italiano ha gli accenti fissi, mentre nei miei versi gli accenti sono mobili). A questo si aggiunge il requisito di una tendenziale continuità del discorso, in modo da ottenere, il più possibile, un effetto di fluidità continua, con eventuali (e graditi) enjambement.

L’effetto che, con questo espediente metrico, si vuole ottenere è quello di evitare l’andamento da verso libero, cioè esattamente quello che domina nella versione del 2008, con i suoi legami con la sintassi e l’inevitabile focalizzazione creata dalle modalità del ritaglio (secondo i principi che ho provato recentemente a spiegare qui). L’altro effetto che si cerca di evitare è la caduta (pressoché inevitabile, prima o poi, col verso libero) in qualcuno dei ritmi canonici della poesia italiana, come quelli dell’endecasillabo e del settenario. Nella versione 2008, due versi cruciali, l’1 e l’11 sono endecasillabi, e gli ultimi due (12 e 13) sono settenari. Questa ricomparsa occasionale di metri canonici non passa inosservata, in un componimento in versi liberi; il recupero momentaneo di un andamento ritmico familiare è inevitabilmente una sottolineatura retorica. Però è anche, al tempo stesso, un recupero classico – con l’effetto complessivo che nei luoghi cruciali di una poesia in versi liberi troviamo facilmente dei recuperi classici; quasi a dire che la tradizione è inabbandonabile, in fin dei conti.

La disciplina metrica che mi sono dato (e non in questo solo componimento) ha tra i suoi fini proprio quello di evitare la ricaduta del verso nei ritmi canonici. L’accento obbligato sulla settima sillaba rende difficile (non impossibile) ricadere in un ritmo che ha accenti pressoché obbligati sulla quarta o sulla sesta. In questo modo posso giocare sul ritmo prosodico senza troppo preoccuparmi di richiamare andamenti noti ed esausti della poesia italiana. L’ottosillabo ad accenti liberi è familiare alla poesia spagnola, ma praticamente sconosciuto a quella nostrana. Se si aggiunge il suo raddoppiamento senza cesura (e quindi la misura obbligata sarà solo quella complessiva di sedici sillabe, mentre gli emistichi possono tranquillamente essere anche tronchi di 7 o sdruccioli di 9), tagliamo fuori pure le orecchie spagnole.

Il discorso, poi, deve fluire il più possibile senza interruzioni, un po’ come a volte succede in Amelia Rosselli, o in alcune cose di Montale, quasi come se fosse un brano musicale, in cui gli stessi andamenti melodici (qui, le stesse parole) possono ritornare in posizioni ritmiche diverse, o su tonalità diverse (qui, in contesti diversi di senso), creando collegamenti trasversali di identità e diversità, e mettendo in secondo piano quell’organizzazione su base sintattica che invece il verso libero, quasi inevitabilmente, enfatizza – ma creando, al tempo stesso un tessuto sonoro (qui sonoro e semantico) d’insieme.

Insomma, questo è quello che il mio esperimento provava a fare. Poiché sono sempre stato sensibile al problema, tra i primissimi post pubblicati in questo blog ce n’è uno del marzo 2010 intitolato proprio “Dell’andare a capo in poesia“. Quando l’ho scritto, mi muovevo ancora nelle modalità di scrittura della versione 2008 di “Un gioco di finestre”, ma già si capisce, dalle citazioni che faccio, dove cercavo di andare a parare.

È ovvio che a me, oggi, piaccia di più – tra le due – la versione 2013. Mi piacerebbe molto avere un’opinione dei miei lettori (ben meno dei Suoi 25, ahimé).

Voglio presentare un’ipotesi provocatoria. Un’ipotesi e non una teoria, perché richiede ancora verifiche e conferme, puntualizzazioni e distinguo (con una ovvia possibilità che, approfondendo, essa si riveli falsa); e tuttavia, a una prima ricognizione, mi appare plausibile. Riguarda il verso libero, questa forma/non-forma che viene sentita ancora, a due secoli e passa dalla sua invenzione, come liberazione dalle pastoie della metrica tradizionale, e strumento base della possibilità del poeta di dare alla propria opera la forma che più le si confà. Voglio presentare un’ipotesi provocatoria. Un’ipotesi e non una teoria, perché richiede ancora verifiche e conferme, puntualizzazioni e distinguo (con una ovvia possibilità che, approfondendo, essa si riveli falsa); e tuttavia, a una prima ricognizione, mi appare plausibile. Riguarda il verso libero, questa forma/non-forma che viene sentita ancora, a due secoli e passa dalla sua invenzione, come liberazione dalle pastoie della metrica tradizionale, e strumento base della possibilità del poeta di dare alla propria opera la forma che più le si confà.

A dispetto delle apparenze, il verso libero non è una forma informe. In apparenza, è una forma di verso che, del verso tradizionale, mantiene solo il principio dell’a capo, senza regole interne, fornendo tuttavia ugualmente al componimento una scansione, per quanto irregolare. Nella sostanza, il verso libero non solo ha il più delle volte una matrice sintattica (come si capisce bene dal fatto che l’eventuale enjambement emerge benissimo pure nel verso libero), ma flirta anche inevitabilmente con varie forme metriche tradizionali, in primis l’endecasillabo (almeno nella poesia italiana).

Se si vanno a studiare le origini del verso libero, nella poesia di lingua inglese, da Blake a Whitman, ci si accorge che il verso libero non nasce dal niente. Blake e Whitman, per fare il loro gran passo, hanno inevitabilmente bisogno di una stampella, ovvero di qualcosa che possa ancora essere sentito come verso dai loro lettori pur facendo a meno della metrica tradizionale. Essi trovano così questa stampella nella Bibbia, e nell’andamento non dei suoi versi, ma dei suoi versetti, ritualmente consacrati da secoli di recitazione. Si tratta di un ideale ritorno alle origini, al testo mitico per eccellenza – del tutto coerente con il tono oracolare che contraddistingue la poesia di entrambi.

La poesia in versi liberi che li segue eredita precisamente questa tensione oracolare, pur temperandola a volte, modulandola, modificandola, però senza perderla mai del tutto. Non la può perdere del tutto, perché la tensione oracolare è implicita nell’uso di una formula che permette di isolare una proposizione o una sua parte, sino una parola, rendendola assoluta nel suo isolamento, senza nemmeno la giustificazione tradizionale del metro, senza la scusa della cantabilità. È la musica che è scomparsa, insomma, lasciando il posto al verso libero come scultura di parole, monumento alla clausola verbale. Il verso non è più una struttura del canto, come almeno formalmente continua a essere nella metrica tradizionale, anche quando la poesia nemmeno viene più letta a voce alta; il verso è una sorta di cornice, che rende icastico, oracolare, assoluto, ciò che contiene.

Questo è ciò che succede in linea di principio. Nella pratica poetica del Novecento sappiamo tuttavia come la metrica tradizionale rimanga ben viva, e come l’endecasillabo, per esempio, rappresenti il calco su cui molti versi liberi si trovano di fatto formati. Molti versi liberi, in altre parole, non sono veri e propri versi liberi: sono piuttosto una versione “liberata” dei metri tradizionali (endecasillabi ipermetri o ipometri, per esempio) che cerca di conciliare una certa cantabilità con una certa oracolarità, giocando a spostarsi ora più sull’uno ora più sull’altro dei due poli.

Alla fin dei conti, dunque, il verso libero non è propriamente un verso liberato, bensì un verso che a un tipo di gabbia ne sostituisce un’altra: non più la gabbia metrica, ma la gabbia dell’icasticità, dell’incorniciamento espressivo.

Si noti che prima dell’entrata in scena e della vittoria del verso libero, la poesia – anche quella italiana – stava già sperimentando strade diverse. E non è solo lo sperimentalismo sui versi latini o sui versi popolari di Carducci e di Pascoli (che è comunque un tentativo di mantenere la cantabilità modificandone le basi metriche – pur mantenendo, nella coincidenza tendenziale tra clausola metrica e clausola sintattica, una certa icasticità e oracolarità). È piuttosto il ricorrente ricorso all’enjambement di Foscolo e Leopardi, che della cantabilità conserva un’apparenza ancora più debole, ma che indebolisce pure la cornice del verso, proprio per il suo trapassare del discorso da un verso all’altro – il che rende impossibile isolarli davvero.

Probabilmente, questo uso insistito dell’enjambement esprimeva in quegli anni una tensione verso l’espressività che il metro tradizionale faticava a contenere; ma nel momento in cui il metro tradizionale viene poi sostituito dal verso libero, scompare anche questa tensione, che non ha più ragione di esistere là dove l’espressività può essere garantita, verso per verso, dal verso stesso. Questo è il prezzo che la poesia paga al verso libero: la coincidenza del verso con la clausola espressiva, senza l’attenuante musicale; l’asservimento del verso al discorso, all’espressione dell’io; la riduzione della poesia stessa a espressione dell’io, a lirica.

Chi comprende molto lucidamente la questione, nel mondo del verso libero, è Amelia Rosselli, mostrandolo nella pratica della sua poesia, ma anche in quel breve ma cruciale saggio del ’63, intitolato “Spazi metrici”, là dove dice: “In effetti nell’interrompere il verso anche lungo ad una qualsiasi terminazione di frase o ad una qualsiasi sconnessa parola, io isolavo la frase, rendendola significativa e forte, e isolavo la parola, rendendole la sua idealità, ma scindevo il mio corso di pensiero in strati ineguali e in significati sconnessi. L’idea non era più nel poema intero, a guisa di un momento di realtà nella mia mente, o partecipazione della mia mente ad una realtà, ma si straziava in scalinate lente, e rintracciabile era soltanto in fine, o da nessuna parte. L’aspetto grafico del poema influenzava l’impressione logica più che non il mezzo o veicolo del mio pensiero cioè la parola o la frase o il periodo”.

Proprio per evitare l’icasticità prodotta dal verso libero, e l’effetto oracolare che ne consegue, Amelia Rosselli inizia quindi a suddividere i versi in maniera apparentemente arbitraria (in realtà con una regola rigorosa, ma che impedisce che l’unità del discorso possa coincidere con quella del verso), facendo dell’enjambement un principio talmente pervasivo da vanificare l’idea stessa del verso come unità conclusa (pur provvisoriamente). In realtà, anche nell’artificio della Rosselli continua a giocare un principio musicale: non è più la cantabilità, nemmeno formalmente, ma è comunque un principio di costanza ritmica, di quantità prosodica ricorrente.

Se veramente il verso libero implica la lirica e l’espressione dell’io, e la metrica tradizionale implica la cantabilità tradizionale (almeno formalmente) con le sue belle forme che non ci rappresentano più (e i poeti neometricismi giocano proprio su questa ostentata e invalicabile distanza), allora la strada indicata da Amelia Rosselli potrebbe essere davvero l’unica praticabile per portare la poesia fuori dalla lirica, senza ricadere nella tradizione. Questo non vuol dire né che si debba per forza fare poesia come faceva lei, e nemmeno che si debba tagliare il verso come faceva lei; ma restano fondamentali, nel mio modo di vedere le cose, la sua messa in crisi del verso libero e il recupero di una qualche musicalità che non coincida con la cantabilità. La Bibbia, con tutto il suo innegabile fascino, ha fatto un’altra volta il suo tempo.

27 Marzo 2013 | Tags: Aldo Nove, Amelia Rosselli, Andrea Inglese, Elio Pagliarani, Gabriele Frasca, Gian Mario Villalta, Giovanna Frene, Giuliano Mesa, Ivan Fedeli, Lello Voce, Marco Giovenale, Mario Luzi, metrica, Patrizia Valduga, poesia, Sergio Rotino, Umberto Piersanti | Category: poesia | A che cosa serve l’artificiosità del vincolo che caratterizza la poesia nei confronti della prosa? Per quale ragione si coltiva così pervicacemente una forma di scrittura che si rifiuta di scorrere liberamente secondo l’andamento naturale del discorso?

Credo che la risposta debba essere cercata in un sospetto verso quella che potremmo chiamare la trasparenza della parola, ovvero l’idea che il discorso verbale debba essere considerato uno strumento di espressione del pensiero, tendenzialmente senza residui. A questa visione ideale della prosa – ideale perché in verità nemmeno la prosa più tecnica la raggiunge sino in fondo – la poesia contrappone una concezione della parola piuttosto come ambiente. In poesia la sequenza delle parole costruisce un piccolo mondo, i cui oggetti, come nel mondo reale, valgono sia per le loro proprietà fisiche che per quelle simboliche: un tavolo è un oggetto materiale, fatto di legno, metallo e plastica e in relazione spaziale con gli oggetti circostanti, non meno e non più di quanto esso sia il supporto per il rito del pranzo, il simbolo dell’unità famigliare, il ricordo della nonna a cui era appartenuto. Gli oggetti della poesia sono ovviamente le parole e le loro costruzioni, nella propria natura sonora e visiva (con tutte le loro complessità) non meno e non più di ciò per cui stanno (con tutta la complessità dell’universo del significato).

Nella misura in cui siamo abituati, nella vita di tutti i giorni, a un uso strumentale e trasparente della parola, la poesia cerca di restituirci una dimensione globale del linguaggio, in cui la parola riappaia come cosa simbolica e insieme materiale proprio come le altre cose del mondo. Il vincolo posto sulla dimensione del significante serve proprio a imporne la pertinenza, a togliergli ogni possibilità di trasparenza. L’artificiosità è necessaria proprio perché si fa notare. Quando non c’è nulla che si faccia notare non c’è infatti ragione di uscire dall’uso standard, quello assestato, banale: nel nostro caso, appunto, l’uso strumentale del linguaggio.

Riportare il linguaggio alla sua natura di cosa, di oggetto, non significa rivendicarne la naturalità. È per forza evidente che un costrutto linguistico è un manufatto, così come lo è un tavolo e come non lo è un albero. Che cosa resta al linguaggio se si prescinde dalla sua natura di strumento per comunicare idee? Credo che quello che resta sia proprio la sua natura di manufatto, e in particolare di manufatto collettivo: il linguaggio è…

Quello che avete appena letto è l’inizio del mio (piuttosto lungo) intervento, intitolato “Il vincolo e il rito. Riflessioni sulla (non) necessità della metrica nella poesia italiana contemporanea“, apparso in questi giorni sul numero 16 della rivista L’Ulisse, complessivamente intitolato “Nuove metriche. Ritmi, versi e vincoli nella poesia contemporanea”. L’articolo, dopo una breve introduzione metodologica, cerca di fare un resoconto (parziale, ma nelle mie intenzioni rappresentativo) delle diverse posizioni sulla metrica e dei diversi usi che ne vengono fatti dalla poesia italiana contemporanea. Quello che avete appena letto è l’inizio del mio (piuttosto lungo) intervento, intitolato “Il vincolo e il rito. Riflessioni sulla (non) necessità della metrica nella poesia italiana contemporanea“, apparso in questi giorni sul numero 16 della rivista L’Ulisse, complessivamente intitolato “Nuove metriche. Ritmi, versi e vincoli nella poesia contemporanea”. L’articolo, dopo una breve introduzione metodologica, cerca di fare un resoconto (parziale, ma nelle mie intenzioni rappresentativo) delle diverse posizioni sulla metrica e dei diversi usi che ne vengono fatti dalla poesia italiana contemporanea.

La rivista è comunque, come sempre, di grande interesse anche a prescindere dal mio personale intervento. Segnalo con piacere che mi ritrovo citato, al suo interno, anche negli interventi di Rodolfo Zucco (“Lettera su Bonifazio e Cella”) e di Vincenzo Bagnoli (“Endecasillabi in quattro quarti. Fra Dante e il Rock”).

BATTUTA DI CACCIA

Sono una battuta

di caccia queste ombre staccate

agli oggetti che le consolano, la loro sola

struttura possibile. Lo so

questo spiarmi mentre dormo, guardarmi

sotto le coperte: le vedo

tutte quelle mani senza impronte

infilarsi nella carne per scoprirmi

la bile fino al cuore. E dopo

il setaccio: ecco

si tirano tutte indietro

innocenti e tornano a contornare

le cose.

Il volume di Azzurra De Paola da cui sono tratti questi versi (e anche quelli riportati sotto) ha per titolo Benedizione per la bassa moltitudine (Le voci della luna, 2011) ed è dedicato ad Amelia Rosselli. Le è dedicato non per un debito stilistico (non in maniera evidente, almeno), ma perché si tratta di una lunga ripetuta meditazione sulla morte della Rosselli. Dai versi della Rosselli è tratto il titolo.

Amelia Rosselli parla in prima persona in questi versi, come se fosse un eroe tragico, uscito dal mito. Ed è così che ci appare, distillata nell’umanità della sua tragedia come un’Antigone, o un’Elettra; ogni componimento una diversa riflessione sulla difficoltà di vivere, sull’attrazione del salto nel vuoto. Non è tanto la poetessa Amelia Rosselli ad apparire qui, quanto la donna, l’essere umano, attraversata nella propria permanente condizione di tragedia.

Che tipo di verso si deve scegliere per raccontare liricamente una tragedia? Scegliere un verso tradizionale regolare, come l’endecasillabo, vorrebbe dire compiere un’operazione di distacco, vorrebbe dire mostrare le cose attraverso il velo della tradizione. Non si tratta necessariamente di una scelta sbagliata; ma sarebbe un’altra scelta, e certamente non è mai stata la scelta della Rosselli.

Il verso, qui, vuole restare il più aderente possibile all’espressione dell’angoscia; anzi, se possibile, deve amplificare quello che la sequenza sintattica esprimerebbe se fosse stesa in prosa. L’a capo deve mettere in evidenza le parole più forti, oppure spezzare le espressioni a rischio di frasi fatte, per ridare loro vita; oppure enfatizzare parallelismi; oppure isolare dal contesto intere espressioni…

Non si possono utilizzare, per i medesimi motivi, vere rime a fine verso. Assonanze, consonanze, e soprattutto allitterazioni, meglio se lontane dalla sede forte di fine verso, e quindi più irregolarmente dislocate, possono ugualmente costruire un tessuto musicale, una rete di ricorrenze. Sono un segnale di poeticità, di appartenenza al linguaggio; ma si impongono con sufficiente discrezione. Anzi, sono spesso l’occasione per richiamare o suggerire foneticamente dei legami narrativi.

La ripetuta allitterazione sulle liquide (l ed r) e sulla s al verso 3 di “Battuta di caccia” (che le consolano, la loro sola) viene raccolta dalla paronomasia con cui si chiude il verso 4 (Lo so), che a sua volta apre, sintatticamente, la spiegazione dell’incubo – rallentata a sua volta dallo spazio bianco dell’interlinea del cambio di strofa. (Si chiamano ancora strofe, queste, perché non abbiamo un altro modo per chiamarle; ma quello che conta davvero qui non è l’unità dei versi che le compone, bensì la spezzatura che le separa dalla precedente e dalla successiva).

E poi i versi 5 e 6 sono ritmicamente irregolari, segnati dagli enjambement, volutamente quasi-prosastici, così che l’isolamento in cui si trova posto il verso 7 (anticipato dal le vedo che riprende il lo so della strofa precedente) ne metta in evidenza l’ossessiva struttura giambica (tùtte quélle màni sènz’imprónte, accenti sulle sillabe 1, 3, 5, 7 e 9), che corrisponde al momento della contemplazione ossessiva e protratta delle figure del male. Queste figure del male si rimettono poi in moto nel verso successivo, ugualmente giambico ma dinamizzato dalla divisione in tre gruppi di quattro sillabe (ìnfilàrsi | nélla càrne | pér scoprìrmi – in neretto gli accenti forti, in corsivo quelli deboli) e sfociano di nuovo, proseguendo, in una struttura meno definita (molto debolmente trocaica), di nuovo tendente alla prosa.

Regolarità e irregolarità metrica sono perciò qui altrettanti espedienti narrativi, volti a enfatizzare in vario modo, o ad abbassare il tono, o a modificarlo di colpo. Il verso è ciò che rende possibili questi effetti, rimanendo comunque, anche nella sua variabilità, una misura del respiro. Anzi essendolo tanto di più in questa sede, dove il respiro della voce narrante (la stessa Rosselli, nella finzione narrativa) vuole essere rotto dall’angoscia, vuole essere tragico.

È singolare come nella poesia dell’ultimo secolo e mezzo una figura come il verso, che è tradizionalmente stata una figura di mediazione, di presa di distanza, nei confronti della cruda espressività delle emozioni forti, sia finita per diventare spesso una figura a sua volta espressiva. La natura scritta della nostra poesia garantisce l’immediata riconoscibilità del verso (così non era per gli antichi); e quindi il verso può rimanere un’unità formale anche là dove questo non sia evidente all’orecchio. Sarà poi compito del rapsodo moderno quello di riuscire a far sentire ugualmente questa unità – ma non è detto che ci possa riuscire davvero: la cesura di fine verso va certamente fatta sentire in qualche modo; ma come fa l’ascoltatore che non vede il testo scritto a distinguerla dalle cesure sintattiche o espressive di altro tipo?

Il verso libero permette alla modulazione della lunghezza del verso di farsi elemento fortemente espressivo, giocando pure, se si vuole, sulla maggiore o minore regolarità prosodica al suo interno. In questo modo, la scansione dei versi si trasforma in un sistema sintattico ulteriore, che si affianca a quello vero e proprio, ora assecondandolo, ora contrapponendovisi. Abbiamo così due modalità diverse di gestione del respiro: il verso, che dovrebbe esprimere un respiro, e la punteggiatura che dovrebbe suggerire a sua volta le possibili modulazioni della presa di fiato.

Questa complessità di respirazione si presta bene a esprimere quella dell’angoscia, che anche è complessa e difficile. Eppure è proprio la scansione dei versi, che di questa complessità fa parte, a permettere che si conservi comunque un senso ritmico, una dimensione ancora sotterraneamente rituale. Raccontare in versi l’agonia della Rosselli vuol dire comunque celebrare il rito che la ricorda, che la rende presente – come si poteva fare, a suo tempo, a Epidauro celebrando l’agonia di Cassandra, o quella di Ifigenia.

DISSENSO PRIVATO

Si deve

dissossare il pensiero – comprendere

per sottrazione e togliere

tutte le parti iniziando

dalla pelle.

Pianificare un olocausto

del senso del pudore e poi l’angoscia

e togliere anche questi

al computo finale.

Sottrarre all’amore il tarlo del proibito.

E resta

un’impalcatura vuota, un mucchio

di costole a scaffali

e da una parte all’altra il vuoto

purissimo del corpo.

Nonostante le apparenze, questo non è un post (solo) sulla poesia. Ecco dunque queste apparenze.

Ci sono due eventi all’origine delle riflessioni che sto per esporre. Intanto, mi sono arrivate le bozze del mio libro sulla poesia (Il linguaggio della poesia, Bompiani – ne ho anticipato qualcosa qui), e nel correggerle mi si sono inevitabilmente scatenate varie riflessioni. L’altro è la segnalazione di un sonetto di Gongora (grande poeta spagnolo del Seicento), da parte di un’amica ispanista che mi ha promesso un riferimento più preciso di quello che ricordava a memoria e che, a quando ho capito, per parlare di una bellezza imperfetta, concluderebbe la sua sequenza con un endecasillabo eccedente e sgraziato, un po’ a modello di ciò di cui sta parlando.

Mentre sono in attesa del riferimento preciso, per leggermi davvero il sonetto, non posso fare a meno di pensare che l’uso di un verso a-metrico non fa certo di Gongora un precursore del verso libero. Anzi, se le cose stanno come ho capito, il verso “sbagliato” di Gongora deve la sua efficacia locale proprio al contesto in cui si trova, all’allusione che produce, e alla sostanziale validità del principio metrico: insomma, è la classica eccezione che conferma la regola, mettendola in evidenza proprio con il suo occasionale scarto.

Dunque, sinché lo scarto è occasionale, esso contribuisce a rafforzare la regola – ma quando comincia a diventare a sua volta regola, la nuova regola scaccia quella vecchia. E il verso libero vero e proprio non è in nessun senso una conferma della metrica tradizionale.

Nel mio libro sostengo, tra le altre cose, che la metrica tradizionale rappresenta un quadro regolare, sicuro e confortante, attraverso cui possono essere trasmessi anche i significati più inquietanti o spaventosi, rendendoli accettabili. Sono accettabili, in questi casi, perché la regolarità metrica funziona come metafora (o persino come locale implementazione) dell’ordine imposto dall’uomo alla natura selvaggia (ivi compresa quella, interiore, dei sentimenti). Il quadro regolare e assestato del sonetto, per esempio, fa da cornice, e rende più facilmente accettabili sin la disperazione e la tragedia, quando emergono. Proprio come gli elementi di antropizzazione del paesaggio, o il riconoscimento di una struttura narrativa in una situazione di angoscia incontrollata (e il mestiere degli psicoanalisti è fatto anche del saperla fare emergere dal caos mentale del paziente).

Così, possiamo pensare la metrica tradizionale come il corrispondente in poesia delle strutture sociali tradizionali – quelle al cui interno abbiamo vissuto per secoli, al riparo dagli eccessi della natura, esterna o interna a noi. Da questo punto di vista il sonetto di Gongora (così come me lo sto immaginando) non viola nulla: quello che fa è semplicemente giocare sul principio, suggerendo che l’imperfezione del suo oggetto possa riflettersi persino in un’imperfezione dell’ordine umano delle cose.

Ma il verso libero è un’altra cosa. Nel mio libro suggerisco che l’uscita dalle strette del metro permetta alla disperazione e alla tragedia (o a quant’altro) di esprimersi in maniera più diretta ed efficace, perché la cornice in cui vengono inserite è più leggera e meno distanziante. In altre parole, una poesia in versi liberi rimanderebbe molto meno (ma in qualche modo deve continuare a farlo) all’ordine umano e sociale imposto alla natura; e in questo modo ridurrebbe la distanza nei confronti del proprio oggetto emotivo, rendendolo più vivido ed efficace.

Continuo a pensarla così (nel libro tutto questo viene spiegato molto più ampiamente), ma ho la sensazione che ci sia dell’altro.

Il punto è che la poesia in versi libero non esclude il metro. Semmai, quello che è accaduto è che a una serie di strutture metriche (all’incirca) stabili da secoli si cerca di sostituire delle strutture nuove, adatte alla situazione espressiva particolare. Ma se la metafora (o locale implementazione) di cui parlavamo sopra resta valida, questo tentativo dovrebbe corrispondere anche a un tentativo di costruire strutture sociali nuove. È certamente un tentativo presuntuoso, ma è proprio quello che la modernità ha cercato di portare avanti, timidamente nel corso dell’Ottocento e poi molto più spavaldamente nel Novecento, sino alle utopie razionaliste del comunismo sovietico, che ha sognato di ricostruire l’ordine sociale da zero, coi risultati che sappiamo.

Senza arrivare a questi estremi, mi sembra comunque che il verso libero sia figlio della stessa presunzione che ci fa pensare di poter essere davvero i capitani della nostra stessa società e delle nostre vite, capaci di sottomettere tutto a un nuovo ordine, razionalmente fondato. Non è un’idea campata in aria, e soprattutto è l’idea dentro cui viviamo, ma ancora non sappiamo se sia destinata ad avere successo sul lungo termine, e in che misura andrà eventualmente emendata per poter funzionare a lungo. Rispetto alle società tradizionali, che funzionavano così perché si basavano su un ordine che, giusto o ingiusto che fosse, era validato da secoli o millenni di sopravvivenza, la nostra società pretende di sapersi progettare in termini nuovi, e magari anche più giusti. Allo stesso modo lo pretende la poesia moderna, che ha abbandonato le certezze dell’organizzazione assestata da secoli a favore delle incertezze del progetto.

Il punto non è, a questo punto, se il passato sia meglio del presente, o viceversa. Questo sarebbe oggi un problema unicamente virtuale, perché al punto in cui siamo non c’è possibilità di ritorno (se non attraverso una certo non auspicabile catastrofe). Nell’ambito ristretto del metro, non basta affatto recuperare la metrica tradizionale per ripristinare la situazione precedente. Oggi come oggi, dopo un secolo di intensivo verso libero (e a due secoli e passa dalla sua nascita), l’endecasillabo, per esempio, appare una possibilità come un’altra, e non come un obbligo. I poeti cosiddetti neo-metricisti non stanno riproponendo il passato, ma soltanto avanzando un progetto tra i tanti, magari profumato di classicismo, ma niente di più. Se anche una volta l’endecasillabo si contrapponeva (statisticamente vincente) ad altri metri ugualmente canonici, inevitabilmente in numero limitato, tra i quali era giocoforza scegliere, oggi l’endecasillabo non è che una scelta tra innumerevoli potenzialità progettuali per il quadro di riferimento.

La poesia, alla fin fine, socialmente ne patisce – ma non perché i poeti di oggi siano meno capaci di quelli di ieri (e certamente, oltretutto, ci rappresentano di più). È semmai perché quella funzione di conforto, di sostegno all’ordine umano e riconosciuto delle cose, non è più possibile – ed è passata, sostanzialmente, ad altre modalità di espressione. Nel leggere una poesia dell’ultimo secolo non posso contare su un quadro di sfondo condiviso: persino la presenza di un simile quadro (o la possibilità di condividerlo) va verificata caso per caso. È naturale che la situazione venga sentita come enormemente più complicata di prima: non solo sono scomparse le certezze, ma ciascuno ha il diritto di suggerire le proprie. Meraviglioso! e insieme devastante. Non ne possiamo fare a meno, perché ciò che non è così non ci rappresenta; ma questo non è necessariamente positivo.

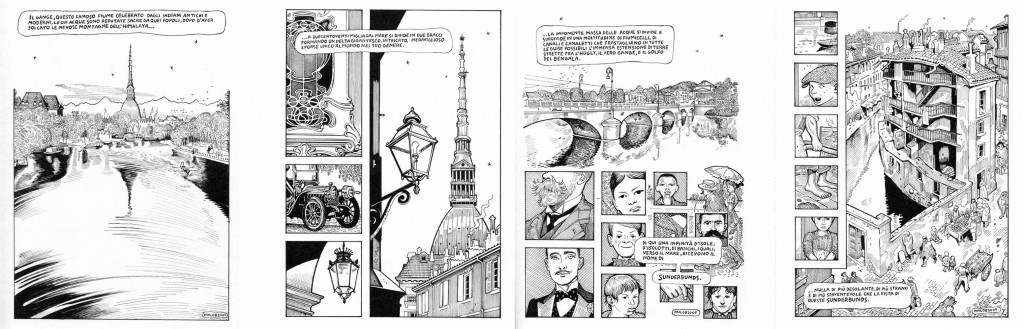

Ancora un’osservazione: non sto parlando delle avanguardie, degli esperimenti estremi. Quello che ho detto vale per Sandro Penna come per Nanni Balestrini. E siccome, nonostante le apparenze, non sto parlando solo di poesia, vale per Frank Miller come per Lorenzo Mattotti o Chris Ware; con il vantaggio (o lo svantaggio) per il mondo del fumetto, di non avere secoli di tradizione regolatrice alle spalle, essendo nato già in un mondo orientato più al progetto che alla tradizione. Ma, di questo, in qualche prossimo post.

14 Settembre 2011 | Tags: Dante Alighieri, metrica, poesia, verso | Category: poesia | Nel mezzo del cammin di nostra vita

mi ritrovai per una selva oscura,

ché la diritta via era smarrita.

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura

esta selva selvaggia e aspra e forte

che nel pensier rinova la paura!

Tant’è amara che poco è più morte;

ma per trattar del ben ch’i’ vi trovai,

dirò de l’altre cose ch’i’ v’ ho scorte.

Io non so ben ridir com’i’ v’intrai,

tant’era pien di sonno a quel punto

che la verace via abbandonai.

Permettetemi qualche riflessione vissuta da autore, senza pretesa di confrontarmi con uno con cui qualsiasi confronto è perdente, ma nell’ipotesi di poter sentire, almeno un minimo, alcune cose come lui. Però mi sembra di aver visto qualcosa, in questi versi di avvio della Commedia, che non ho letto da nessuna parte. D’altra parte, non essendo un dantista, può benissimo trattarsi di ignoranza mia. Nel qual caso, se vi è noto qualche approccio simile a questo mio, vi prego di segnalarmelo.

Dico riflessione da autore perché le osservazioni che vado a fare su questi versi derivano da mie specifiche considerazioni sulla scrittura dei versi – e riguardano quasi esclusivamente metrica e prosodia.

Ho bisogno di fare una piccola premessa sull’endecasillabo, il verso della Commedia e il verso principe della poesia italiana. Ci insegnano i manuali di metrica che l’endecasillabo, pur non essendo davvero un verso composto, è tuttavia costituito di due parti: un settenario seguito da un quinario nella versione cosiddetta a majore (accento forte sulla sesta sillaba), oppure un quinario seguito da un settenario nella versione a minore (accento forte sulla quarta). L’endecasillabo non è veramente un verso composto perché 7+5 (come 5+7) fa 12 e non 11, e le condizioni per cui siano davvero leggibili sia il settenerio che il quinario sono particolari e non sempre presenti.

Non sono presenti certamente quando l’endecasillabo non è canonico, ovvero non presenta accento né sulla quarta né sulla sesta sillaba. L’endecasillabo non canonico è raro in Dante come pure in generale nella poesia italiana, perché con facilità suona poco musicale al nostro orecchio.

Al contrario, le condizioni sono effettivamente presenti quando il primo emiverso (settenario o quinario che sia) è tronco, e ha di conseguenza una sillaba in meno, lasciando la sillaba libera a completare il secondo. I primi tre versi della Commedia sono di questo tipo. Per intenderci, chiamerò qui questo tipo di endecasillabo fortemente composto, o anche solo composto (nelle versioni, rispettivamente, a majore e a minore).

C’è un altro modo per far sì che 7+5 (o 5+7) possa fare 11, ed è la sinalefe sulla settima (o sulla quinta) sillaba. Per esempio, nel verso 5 del nostro esempio, la “e” dopo “selvaggia” fa sinalefe con la vocale che la precede, e quindi viene inglobata nella medesima (settima) sillaba. Questo è un modo molto debole per ottenere il verso composto, perché per far sentire l’andamento dell’endecasillabo dovremo far sentire anche la sinalefe, e ridurre di fatto il conto del secondo emiverso a quattro (o sei, se a minore) sillabe. Ma la lettura separata (come se la sinalefe non ci fosse) non è completamente esclusa, e può ritornare ad aver senso in qualche caso. Chiamerò perciò qui questo tipo di endecasillabo debolmente composto.

Chiamerò infine non composto ogni endecasillabo canonico in cui non sia possibile percepire entrambi gli emiversi come settenario e quinario, come succede, per esempio, nei versi 7 e 9 riportati qui sopra (tra “poco” ed “è” c’è dialefe, e “cose” e “ch’i'” sono chiaramente separati).

Il particolare andamento dei versi di Dante riportati sopra non dipende, mi pare, solo dalla distribuzione degli accenti, ma anche dalla loro natura composta o non composta. Per verificarlo, ecco un piccolo esperimento: modificherò i versi 1-3 con alcune piccole sostituzioni, che ne rispettino grosso modo il senso (che comunque non è in gioco in questo discorso), e ne mantengano lo schema di accenti (per il verso 2 dovrò introdurre una voce verbale che non esiste, facendo finta che esista, perché non trovo in italiano un’alternativa sensata che regga alle mie condizioni). Ecco dunque:

Nel mezzo del cammino della vita

mi ritrovetti in una selva oscura,

ché la diritta strada era smarrita.

Anche senza prendere in considerazione il senso leggermente mutato, e nonostante il sistema degli accenti di questi versi sia esattamente lo stesso di quelli originali, essi suonano al mio orecchio molto meno melodiosi di quelli veri. Credo che il punto stia nella perdita della sospensione che gli endecasillabi fortemente composti manifestano in concomitanza della cesura dopo la sesta o la quarta sillaba, nelle versioni rispettivamente a majore e a minore. Nella mia versione alterata i versi sono diventati non composti (1) o debolmente composti (2 e 3), e la cesura è scomparsa.

Con la scomparsa della cesura si viene ad affievolire anche la differenza tra l’endecasillabo a majore e quello a minore:tutti e tre i versi portano infatti accenti sia sulla quarta che sulla sesta sillaba, e possono essere perciò letti in ambedue i modi. Tuttavia, nell’originale dantesco, la natura fortemente composta dei versi permette di sentire chiaramente la cesura, che si trova dopo la sesta sillaba nei versi 1 e 3, e dopo la quarta nel verso 2. Da questo punto di vista, dunque, la terzina propone la medesima struttura ABA che si trova anche nella rima, secondo la successione: proposta-variante-ripresa. Aggiungiamo che le sillabe accentate messe in evidenza dal troncamento contengono nei versi 1 e 3 la stessa vocale “i” della rima finale, mentre è diversa quella del verso centrale – e anche questo contribuisce a rafforzare la struttura della ripresa.

Considerando le cose in questo modo, ecco come sono organizzati questi primi dodici versi:

A majore fortemente composto (ma anche debolmente leggibile come a minore fortemente composto)

a minore fortemente composto (ma anche, forse, leggibile come a majore non composto)

a majore fortemente composto (ma anche debolmente leggibile come a minore non composto)

A majore debolmente composto (ma anche, forse, leggibile come a minore fortemente composto)

a majore debolmente composto

a minore fortemente composto (ma anche, forse, leggibile come a minore non composto)

A majore non composto (ma anche leggibile come a minore non composto)

a minore fortemente composto (ma anche leggibile come a majore fortemente composto)

a majore non composto (ma anche, forse, leggibile come a minore non composto)

A majore fortemente composto (ma anche, forse, leggibile come a minore fortemente composto)

a majore debolmente composto (ma anche, forse, leggibile come a minore fortemente composto)

a majore fortemente composto (ma anche, forse, leggibile come a minore non composto)

Eccetto il verso 5, tutti gli altri portano accenti sia su quarta che su sesta sillaba, con generalizzato ritmo dunque giambico, e seconda diversa lettura possibile. Tra l’altro, è interessante osservare come la rottura del ritmo giambico cada sulla forte paronomasia di “esta selva selvaggia”, e si situi in un verso interno della terzina, sempre a conferma della struttura ABA riconosciuta sopra.

La struttura ABA è dunque presente in tutte e quattro le terzine in esame, ma cambiano gli elementi di diversificazione: nella prima terzina è il rapporto a majore/a minore; nella seconda è la presenza/assenza del ritmo giambico (o l’assenza/presenza della paronomasia); nella terza è la natura non composta/composta, insieme al rapporto a majore/a minore; nella quarta la natura fortemente/debolmente composta.

La varietà di ritmi si trova dunque organizzata in schemi di ricorrenze, che non riguardano solo le singole terzine al proprio interno: la prima e la terza terzina, per esempio, sono entrambe caratterizzate da una comune alternanza di endecasillabi a majore e a minore, anche se la terza introduce un’ulteriore differenziazione. Ma la prima e la terza terzina sono avvicinate anche dalla comune opposizione alla seconda, che gioca sulla presenza di un cambiamento assai più forte degli accenti al suo centro.

Se ora mettiamo in ordine i versi in cui è presente il momento di sospensione determinato dalla cesura (endecasillabi composti), otteniamo questo schema (che include anche alcune terzine successive, sino al verso 36):

+++ –+ -+- +-+ +– -++ -++ ++- +-+ -+- — +-+.

Versi non giambici oltre al 5 sono il 15, 20, 22, 25, 29, 32, 33, ottenendo lo schema:

+++ +-+ +++ +++ ++- +++ +-+ -++ -++ +-+ +– +++. I versi con ritmo non giambico si fanno più frequenti dopo le prime terzine, e perdono in parte la forza accentuativa dovuta alla loro particolarità.

A partire dalla quinta terzina la struttura ABA non si presenta più così stabilmente, e il gioco (come si vede anche dagli schemi qui sopra) diventa più irregolare. Ma con la quinta terzina incomincia anche la narrazione vera e propria e si è già concluso questa sorta di piccolo prologo, che ha avuto anche la funzione di impostare gli andamenti ritmici. A questo punto il lettore è già entrato nel gioco delle sospensioni e dei rilassamenti, del ritmo accentuativo standard (giambico) e delle sue rotture, delle varie alternanze tra a majore e a minore. L’endecasillabo si è mostrato nelle sue tre facce (endecasillabo indivisibile, settenario e quinario) e nelle loro possibili combinazioni. La varietà metrica è stata esibita, ma anche il quadro in cui può essere comunque organizzata.

Amelia Rosselli, frammento da "La libellula (Panegirico della libertà)", 1958 Ho iniziato ad amare la poesia di Amelia Rosselli quando ho scoperto questi versi. Li trovavo insieme irritanti e impossibili da abbandonare con gli occhi, impossibili da abbandonare con la mia voce interiore che li recitava mentre li leggevo con gli occhi. Trovavo insieme eccessivo a avvolgente il riferimento ossessivo ai versi de “La chimera” di Dino Campana. Io che faccio fatica a leggere componimenti poetici che superino le due pagine, qui mi ritrovavo come inglobato in questa struttura vischiosa, forse complessivamente insensata, ma così continuamente piena di echi, di riferimenti, di richiami anche a strutture poetiche e narrative ben note (ma qui destinati a essere trattati allo stesso modo dei versi di Campana).

I versi di Campana sono quelli che iniziano così:

Non so se tra rocce il tuo pallido

Viso m’apparve, o sorriso

Di lontananze ignote

Fosti, la china eburnea

Fronte fulgente o giovine

Suora de la Gioconda:

O delle primavere

Spente, per i tuoi mitici pallori

O Regina o Regina adolescente…

Da Campana, la Rosselli non mutua solo alcune parole, ma anche una tecnica basata sulla ripetizione ossessiva, sul ritorno insistente di parole, di suoni, di formule sintattiche. Tuttavia, mentre in Campana questa insistenza assume la consistenza del favoloso, del fantastico, del meraviglioso (Montevideo, la Pampa, La Verna, Genova, la notte…), l’ossessione della Rosselli sembra quella di un’anima prigioniera di un pensiero fisso, dove tutto ciò che si può pensare non fa che tornare lì, sempre lì, senza uscita. Campana, se vogliamo, era prigioniero della sua libertà, incapace di non fuggire, di non immergersi nel suo epos – che per noi, suoi lettori, non è, in fin dei conti, che un epos letterario. E in questo modo sembra viverlo e recuperarlo anche la Rosselli stessa, perché di quell’epos sono rimaste soltanto le parole e il loro andamento a spirale, il loro sviluppo in realtà lentissimo o impossibile: non sai mai dove questo eterno quasi-ritorno ti stia in verità portando, proprio come se, girando in quasi-cerchio, con minime variazioni a ogni giro, dovessimo dire in che direzione ci stiamo complessivamente muovendo.

Si scoprono cose interessanti sulla poesia della Rosselli se si va un po’ più a fondo sul metro di questi versi. Non c’è qui una misura regolare né quanto a sillabe né quanto ad accenti. Non c’è nemmeno un’accentazione regolare come succede per esempio nelle ossessioni in versi liberi di Campana. A differenza della gran parte dei versi liberi del Novecento, non c’è nemmeno un verso su base sintattica, di matrice biblica, come quello che Campana aveva assunto da Whitman. L’enjambement è talmente frequente da essere la norma nei versi della Rosselli di quegli anni, e in queste condizioni di verso così debolmente definito la divisione di clausole sintattiche unitarie tra versi differenti non suona nemmeno come un enjambement. Tutto, insomma, sembra contribuire a configurare questi come dei non-versi.

Perché allora la Rosselli non scrive in prosa? A che cosa servono dei versi che non conservano nulla del verso? Proprio questa operazione straniante ci permette di fare alcune riflessioni sul rapporto tra il verso e la sintassi. Nella poesia tradizionale, in metrica, quella dove l’enjambement è un fatto raro e notevole, c’è sempre una certa coincidenza tra l’organizzazione metrica e quella sintattica. Poiché l’organizzazione metrica rappresenta l’elemento più musicale della poesia, mentre quella sintattica è legata al senso linguistico, questa coincidenza ha il senso della messa in musica di parole che esprimono un pensiero, una sorta di legame tracciato tra la dimensione rituale del ritmo e quella individuale/interpersonale del discorso. Legandosi al metro, la sintassi ci permette di sentire il senso come un fatto musicale, e l’agire interpersonale del discorso come un fatto collettivo e compartecipativo. Finché le parole della poesia erano fatte per essere messe in musica, la fine del verso era anche una (provvisoria) fine della clausola del senso, il luogo ideale dove respirare; e il verso diventava la figura verbo-orale del respiro.

L’enjambement rompe questa unità logico-ritmica, mettendo in evidenza l’arbitrarietà della loro giunzione. L’effetto di sottolineatura, che le clausole sintattiche interrotte dal cambio di verso ottengono, è funzionale al discorso; e rappresenta un modo, di dare rilievo a certe espressioni, che solo la poesia possiede, perché ha origine dall’infrazione di una regolarità che la prosa, per sua natura, non ha.

Se l’enjambement si diffonde troppo, però, il gioco smette di funzionare. Funziona ancora, e splendidamente, nei sonetti di Foscolo, perché il verso è così nitidamente definito come endecasillabo, e la struttura tradizionale del componimento così familiare alle orecchie dei lettori, che le sue infrazioni emergono come tali, e ottengono una grande forza. Già nella canzone leopardiana l’effetto è più debole, perché la struttura è in sé più libera, e quindi meno definita e meno familiare. Quando si impone il verso libero, la clausola sintattica prende nuovamente il sopravvento, in qualità di nuova misura del verso, sostituendosi alla regolarità delle quantità delle sillabe (o quant’altro sia la regola nella tradizione di riferimento): ma questa nuova misura è più debole della vecchia. Per questo l’enjambement va usato nel verso libero con ancora maggiore parsimonia, pena il rischio di distruggere l’effetto metrico pericolosamente ricostruito.

La Rosselli non ci sta, però, nemmeno a questo gioco. I suoi sono non-versi perché rifiutano persino la sintassi come base neo-metrica del verso. Lei si è accorta, io credo, che il verso, comunque sia costruito, costituisce una sorta di cornice, e le cornici sono quegli apparati che servono per distanziare le figure incorniciate, dichiarandole figure non del mondo, ma della sua rappresentazione – e quindi il prodotto di un discorso sul mondo. L’operazione della Rosselli, in altre parole, ha qualcosa di simile a quella che un grafico compie quando fa stampare un’immagine al vivo, ovvero facendola tagliare dal bordo stesso della pagina, senza margine bianco attorno. Un’immagine al vivo appare più vivida al fruitore perché sembra in qualche modo uscire dalla pagina stessa. Non è che si sia davvero eliminata la cornice, perché è inevitabile che un’immagine abbia un bordo; però si è eliminata quella cosa che convenzionalmente consideriamo la cornice; e il taglio del bordo-pagina assomiglia a quello del margine di una finestra attraverso cui vediamo il mondo. Insomma, si suggerisce che l’immagine al vivo non possieda che quella stessa cornice che può avere una scena reale vista attraverso una finestra; una cornice ben diversa da quella distanziante del quadro. Insomma, ciò che sta dentro il quadro di una finestra appartiene allo stesso mondo a cui appartiene la finestra stessa e noi; è solo un po’ più in là – ma non è rappresentazione.

Se la Rosselli scrivesse in prosa non otterrebbe dunque questo effetto al vivo, perché non potrebbe giocare sull’ostentazione dell’assenza della struttura tradizionale del verso. Solo costruendo dei versi che sono non-versi lo si può fare.

Ecco di conseguenza questo effetto di presa diretta, di estrema non mediatezza che viene prodotta in questo modo dalle parole della Rosselli. Ma non è un flusso di coscienza banale quello che si presenta qui. La presenza del non-verso non è sufficiente di per sé a far percepire questa al lettore come poesia. Anzi, avendo annullato il verso, è necessario rafforzare la sensazione di poesia attraverso altri strumenti. Ecco, quindi, a cosa servono la ripetizione e il riferimento a Campana (e non solo a lui, in altre sezioni del poemetto). La ripetizione ossessiva, il ritorno delle formule e dei suoni e dei ritmi prosodici, sono tutti elementi immediatamente riconoscibili come poetici, attraverso cui il lettore può riconoscere il contesto, sentire questo flusso di parole come autentica poesia.

A questo punto, tuttavia, ci troviamo di fronte a un paradosso. L’occultamento della cornice ha portato il flusso di coscienza dell’autore in primo piano, come se non fosse una rappresentazione, ma il suo stesso diretto grido di ansia; eppure questo stesso occultamento viene con evidenza prodotto attraverso l’enfatizzazione di una serie di procedimenti di carattere chiaramente letterario, e quindi dichiaratamente artificiosi. Lo stesso grido di ansia a cui ci viene dato l’accesso diretto, senza la mediazione della cornice, è un oggetto letterario, pieno di figure retoriche utilizzate con ostentazione.

Insomma, è come se la Rosselli volesse comunque ostentare il fatto di essere una poetessa, e dunque una letterata, e quindi qualcuno che non può che esprimersi attraverso quella lingua lì, la lingua della letteratura e della poesia – e tuttavia quella lingua lì può essere, insieme, anche una lingua estremamente spontanea e diretta, non mediata. Se quella che vediamo in questi versi è la voce ossessiva della sua stessa anima, senza la cornice del verso tradizionale, quella voce si è costruita essa stessa all’interno della parola poetica, e la parola poetica medesima è la sua epressione vera, spontanea, non mediata, costruita intimamente dalla musica del verso perché la musica del verso non è qualcosa che si aggiunga alla parola, ma la parola stessa è già nata in noi (in lei) originariamente intrisa di quella musica, nella sua sintassi, nei suoi accenti e nei suoi significati.

La Rosselli riesce insomma, qui come in tante altre poesie, a restituire un senso profondo all’esperienza dell’espressione letteraria, interiorizzandone in qualche modo la cornice, con questa forma di iper-lirica, dichiarandosi lei stessa in qualche modo letteratura, o almeno costruita dalla letteratura, costruita dai racconti letterari, e specialmente da quelli poetici, e dalle loro parole e dalla loro sintassi e dal loro suono. La Rosselli paga questo successo lirico ponendo se stessa come un altro caso della sovrapposizione tra letteratura e vita; una sovrapposizione da cui la letteratura ha, indubbiamente, ancora oggi, molto da guadagnare. Ma la vita?

Dopo ancora, se tutto va bene, ce ne sarà un’altro sul fumetto; ma il mio prossimo libro, in uscita da Bompiani intorno a novembre, avrà probabilmente come titolo Il linguaggio della poesia.

Questa è un’anticipazione. Il libro è già in fase di editing presso l’editore. Nei prossimi mesi ne dirò qualcosa di più. Per adesso, ecco il comunicato stampa:

Il linguaggio della poesia si rivolge, in maniera divulgativa, a un pubblico ampio. Ma propone un modo diverso di guardare al fenomeno poetico, attraverso lo sviluppo di una nozione di ritmo che non riguarda soltanto i fenomeni dell’universo sonoro (metro, accenti, rime…) ma anche l’ambito del significato. La poesia costruisce infatti un percorso, che è insieme di suono e di senso (e in qualche caso anche di visione), lungo il quale il lettore viene condotto; ed è inevitabilmente, per questo, un percorso emotivo, che ha qualche aspetto in comune con i percorsi dell’ascolto musicale. Le nozioni di base indispensabili per la comprensione del linguaggio poetico vengono dunque spiegate con maggiore chiarezza in questa prospettiva, dal metro alle figure retoriche, al rapporto tra verso e sintassi, alle simmetrie e agli sviluppi del suono e del discorso, al fascino dell’iterazione e della variazione.

Per gli insegnanti, il volume riprende e sviluppa con maggiore ampiezza una serie di temi presenti nelle due antologie scolastiche a cui l’autore ha contribuito per la sezione poesia: Segnalibro e Dietro le parole (Bompiani Scuola).

Penso che chi segue questo blog se lo aspettasse, prima o poi.

Sarà per le radici musicali comuni, che rendevano una volta poesia e canzone solo due facce diverse di uno stesso linguaggio (e vedi come se ne discute su Absoluteville anche – e non solo – nelle rubriche di Stefano La Via e di Rosaria Lo Russo) ma sarà anche per la separazione netta che la storia ha poi sancito tra loro. Sarà per questo e probabilmente pure per altro, ma se mi venisse chiesto a bruciapelo che cos’è il verso in poesia, mi verrebbe da rispondere che si tratta della versione stilizzata (ritualizzata) del respiro.

Nelle canzoni – è facile – il verso è direttamente l’estensione del respiro, anche quando chi canta non tira davvero il fiato tra un verso e l’altro; ed è così per ragioni fisiologico-musicali di cantabilità. Ma in poesia la componente di stilizzazione non è meno importante del richiamo al respiro stesso. Da diversi secoli a questa parte, la poesia esiste anche senza che nessuno la declami, quando la percorriamo con gli occhi ed è solo una voce interiore stilizzata a renderne per noi i suoni. (Se manca pure la voce interiore, e leggiamo unicamente con gli occhi, allora o quello che leggiamo non è poesia, oppure non sappiamo davvero leggere la poesia, e il verso non è che un disturbo visivo alla continuità della lettura.)

Il principio del respiro stilizzato (che l’eventuale declamazione dovrebbe in qualche modo rendere acusticamente, riavvicinando – almeno rispetto a questo – la poesia alla canzone) è ciò che dà senso al verso libero. Nella poesia che fa uso del verso libero, secondo la proposta già di William Blake, quando scriveva Jerusalem intorno al 1804, ogni verso ha un respiro differente, adatto alle sue specifiche necessità espressive (qualche idea sul come si va a capo in poesia l’avevo già presentata qualche mese fa in questo post).

Ma allora quello che dovremmo chiarire ora è: che differenza c’è tra usare versi lunghi e usare versi brevi? Oppure, in altre parole: in che cosa è diverso il respiro lungo da quello breve? E come si collega la problematica della lunghezza del verso con quella della lunghezza della proposizione o del periodo? E poi: che differenza si produce tra il fare uso del verso libero, e il sottoporre i versi a un qualche tipo di regolarità (che sia sillabico-accentuativa come nella tradizione italiana, o magari solo accentuativa come in quella germanica, o solo sillabica come in quella francese, o qualsiasi altra purché percepibile)? E infine: perché si usano (o si evitano) i versi canonici?

È un po’ di tempo che sto provando, nei miei esperimenti poetici, a fare uso di un verso non canonico relativamente breve, un ottosillabo alla spagnola, senza gli accenti fissi di quello italiano (qualche esempio si può leggere qui, qui o qui). Ultimamente ho invece cercato di sperimentare un modello diverso, basato su un verso molto lungo, con un andamento cantilenante caratterizzato da quattro o cinque accenti e un numero variabile di sillabe – che non è però un vero verso libero, perché la percezione alla lettura è comunque di una certa uniformità ritmica da un verso all’altro (un esempio qui, e un altro qui).

L’ottosillabo è stato per me una scoperta importante (ne ho già parlato qui) perché mi ha permesso di costruire delle strutture poetiche con respiro fisso ma senza il richiamo ad andamenti prosodici già troppo presenti nelle orecchie del lettore italiano – come sarebbe, per esempio, quello del settenario, appena differente in apparenza, ma in realtà sancito da secoli di tradizione. La (relativa) brevità dell’ottosillabo, aggiunta alla sua regolarità sillabica, permette di costruire delle strutture sufficientemente ossessive; mentre l’irregolarità degli accenti ne permette un uso narrativo, evitando l’effetto filastrocca tanto caro a Pascoli. Questa combinazione tra formalità (e ripetitività) rituale (e ritmica) da un lato, e varietà sintattica e narrativa dall’altro, è – per me – quello che fa l’essenza della poesia, mettendo in comunicazione il nuovo con il già noto e viceversa, ovvero la comunicazione riguardo al mondo (esteriore ed interiore) con le nostre strutture assestate personali, sociali e naturali.

Certo, non è che la ripetitività stia solo dalla parte del metro e la novità solo da quella del racconto. La poesia è qualcosa di molto più complicato di così – ma in qualche caso può trovarsi anche ridotta a questo. D’altra parte, l’adozione di un ottosillabo ad accenti variabili comporta un innesto di variabilità (e quindi di novità) anche nel metro stesso – e si può bene, d’altro canto, giocare di ricorrenze sintattiche o anche narrative…

Passare, nella scrittura, da un verso breve a un verso molto lungo significa per me prima di tutto abbassare il livello di ansietà, di tensione ritmica di base. È come abbandonare il respiro affannoso della corsa o della marcia per quello lungo del riposo o del sonno. Tuttavia questa maggiore lunghezza rende anche più probabile la coincidenza tra le cesure metriche di fine verso e quelle sintattico-narrative di fine proposizione o periodo. Questo vuol dire che, nonostante che il respiro sia più calmo, la componente rituale, iterativa, coinvolge in qualche modo anche il racconto. Gli enjambement, che con il verso breve sono probabili e attesi, con quello lungo diventano più rari, e producono perciò, quando si presentano, effetti molto più radicali.

A grandi linee (perché esistono anche casi particolari in cui accade il contrario), il verso libero privilegia la componente espressiva, comunicativa; mentre la ricorrenza di una clausola regolare (comunque sia ottenuta questa regolarità) sottolinea la componente rituale (ritmica). Se le cose stanno così, il verso libero avvicina la poesia alla prosa, costringendola – per mantenere la distanza – a enfatizzare altre differenze (per esempio di carattere tematico, o moltiplicando le iterazioni sintattiche o narrative).

Giusto per chiudere, è giusto osservare che il rapporto tra espressività e ritualità non caratterizza solo la poesia, bensì – in diversa misura – ogni specifica forma di comunicazione. Quello che potremmo dire della poesia è che si tratta di una forma molto ritualizzata, pur se ancora molto meno della musica.

Cosa succede, in questi termini, nel fumetto? Un po’ ne ho già parlato in qualche post precedente, un po’ ci tornerò sopra, spero presto.

1 Aprile 2010 | Tags: A Zacinto, Ardengo Soffici, avanguardie, Canti Orfici, Dino Campana, Filippo Tommaso Marinetti, fumetto, lirica, metrica, poesia, poesia in prosa, ritmo, Ugo Foscolo, verso | Category: estetica, fumetto, poesia, semiotica | Raccolgo la sfida di Andrea Inglese a parlare di poesia in prosa, di lirica e di lirismo, proseguendo qui la conversazione avviata con i commenti al suo articolo “Poesia in prosa e arti poetiche. Una ricognizione in terra di Francia” uscito su Nazione Indiana.

Prima di tutto voglio raccogliere un termine che appare nel controcommento di Inglese, dove dice che la lirica novecentesca è zeppa di periferie antiliriche estremamente interessanti. Il termine è periferie. La parola periferie mi piace perché, usata in questo contesto, occupa un’area semantica opposta a quella di avanguardie. Parlare di avanguardie, nell’arte (e non solo) del Novecento, significa parlare di gruppi che hanno al loro centro un’idea forte (e fin qui niente di male) che resta produttiva sino a quando non prendono il potere – ma a questo punto si trasforma in una sorta di dittatura (culturale, o magari del proletariato). Non è successo solo con i Bolscevichi nel ’17, ma anche con la neoavanguardia italiana e con la musica colta del dopo-Darmstadt: l’idea diventa talmente forte che a un certo punto sembra davvero rappresentare lo spirito del tempo (o è facilmente spacciabile come tale), e chi vi si contrappone è facilmente bollabile come reazionario.

Se si ragiona in termini di periferie, si capisce invece come qualsiasi pretesa di rappresentare lo spirito del tempo è velleitaria, perché ogni autore di valore, ogni gruppo di successo, anche ogni avanguardia non fa che rappresentare uno spirito del tempo – perché la realtà è complessa, e gli spiriti che convivono sono tanti. Avendo molto amato diversi autori della neo-avanguardia italiana, ho fatto fatica io stesso a suo tempo ad accorgermi che quella linea rappresentava certo qualcosa, ma che lasciava ugualmente fuori molto altro. Quel tipo di intellettualismo ha i suoi pregi e il suo fascino, ma risponde solo ad alcuni dei miei bisogni di lettore di poesia. Mi ha sempre molto colpito come vi si inserisca e ne esca un autore come Antonio Porta, che io reputo fortemente e originalmente lirico – a dispetto di tutte le teorizzazioni sull’oggettività e l’oggetto che gli stanno attorno. (E d’altra parte, la nozione eliotiana e montaliana stessa di correlativo oggettivo non è affatto antilirica in sé, mi pare)

Forse il problema è decidere quali siano davvero i confini della lirica. Io Marinetti ce l’ho sempre visto dentro, e ugualmente Soffici, per prendere un poeta futurista magari un po’ meno profetico, ma probabilmente anche più capace. Il loro essere contro è tutto basato sull’esaltazione dell’emotività. Magari una lirica superomistica, se mi si permette il quasi-ossimoro – ma non ancora un’epica come quella del D’Annunzio di Maia, che sta loro certamente dietro.

Quello che temo è che i termini di ciò che è lirica e di ciò che è antilirica siano così incerti da permettere di discutere vanamente per giorni. Credo che lo si veda bene, per esempio, nelle scelte fatte da Enrico Testa nella sua antologia Dopo la lirica. Confesso che nel leggerla, io non mi sono affatto sentito “dopo la lirica”.

Il lirismo, semmai, mi appare come la caricatura della lirica. Caricatura nel senso letterale, non necessariamente negativo, di espressione caricata, in cui certi tratti vengono esasperati e diventano per questo più immediatamente riconoscibili. Per cui, senza dubbio, anche certa grande lirica è liricistica, mentre Marinetti non lo è.

Il lirismo si trova indubbiamente dappertutto, ed è quella caratteristica di un’opera non di poesia che la rende (nel modo più diffuso di esprimersi) poetica. Nel fumetto il lirismo è tanto più presente quanto più si afferma la tendenza autobiografica che caratterizza il fumetto d’autore degli ultimi vent’anni: non che tutte le narrazioni autobiografistiche (spesso il tono è quello dell’autobiografia, ma i contenuti non è detto che siano veramente autobiografici) abbiano caratteri di lirismo, ma ce ne sono anche di questo tipo. Autori lirici (in questo senso) e di grande valore sono certamente Lorenzo Mattotti, Gabriella Giandelli, ma anche Chris Ware e David B. Anche qui, comunque, non è chiaro sino a che punto si possa stirare la nozione. Proprio per questo, di solito, tendo a non farne uso.

E veniamo alla poesia in prosa. Approfitto dell’argomento per riportare qui un paragrafo di un articolo che sto pubblicando sulla Rivista Italiana di Filosofia del linguaggio, dal titolo “La parola disincarnata: dal corpo alla scrittura”.

1. La parola poetica e la sua natura collettiva

È interessante osservare che cosa succede quando si toglie alla parola poetica la dimensione ritmica del verso, riducendola a semplice prosa. Ecco un esempio:

Né più mai toccherò le sacre sponde ove il mio corpo fanciulletto giacque, Zacinto mia, che te specchi nell’onde del greco mar da cui vergine nacque Venere, e fea quelle isole feconde col suo primo sorriso, onde non tacque le tue limpide nubi e le tue fronde l’inclito verso di colui che l’acque cantò fatali, ed il diverso esiglio per cui bello di fama e di sventura baciò la sua petrosa Itaca Ulisse. Tu non altro che il canto avrai del figlio, o materna mia terra; a noi prescrisse il fato illacrimata sepoltura.