Jerry Kramsky 1988 La mia origine come sceneggiatore è piuttosto casuale. Ho cominciato a scuola a fare sceneggiature per fumetti conoscendo Lorenzo (Mattotti) e scoprendo questa passione in comune. Io, a dire il vero, venivo esclusivamente da Topolino e Jacovitti, e tramite lui ho incominciato a conoscere Asterix, e Linus.

Quelli erano gli anni, penso, in cui uscivano più novità. Avevamo incominciato a guardare anche dei giornali semialternativi: c’era Outside, che non credo sia durato più di un anno, che pubblicava certe storie di fantascienza di Crepax, L’astronave fantasma, e pubblicava anche qualcosa di Druillet. È stato così, adagio adagio, che ci si è interessati a questi autori, che per noi davvero venivano da un altro mondo, e facevano un altro tipo di fumetto, un fumetto che io non avevo nemmeno mai pensato potesse esistere. Era quello il momento – anche come età, credo, sui sedici-diciotto anni – in cui si sentivano gli echi dei vari movimenti, delle manifestazioni, cose che succedevano anche a scuola, cose che ci apparivano come alternative alla nostra realtà quotidiana.

Si era intorno al ’68, ’69…, fino al ’71-’72. Noi abitavamo in un paesetto, per cui le cose arrivavano sempre un anno dopo. Per me poi, che oltretutto non abitavo neanche a Como, e stavo proprio in un paese piccolo piccolo, nella periferia, si apriva proprio un altro mondo. Io avevo visto solo l’oratorio e… non so… i piccoli atti di teppismo paesano. Como mi sembrava una metropoli. Così, c’era attorno a noi tutto questo insieme, questo coinvolgimento a tanti livelli… Insomma, non ho mai pensato al fumetto, e tanto meno alla sceneggiatura, come lavoro. Era più che altro una voglia, un fare qualcosa. Ancora più casuale è stato il mio dirigermi verso la sceneggiatura, perché anch’io facevo disegni, schizzavo qualcosa. Lorenzo e io arrivavamo prima a scuola e incominciavamo a fare lo schizzetto sulla lavagna; e vedendo queste cose scoprivamo che avevamo voglia di farne altre. Dopo di che, strada facendo, ci siamo divisi i compiti, perché lui era più bravo, e allora si guadagnava sul campo il diritto a fare la parte delle immagini.

***

In me c’è Pogo e Krazy Kat, due classici. Mi piaceva moltissimo anche Spirit. E il conoscerli è stato proprio uno sbloccarmi, aprirmi, farmi vedere che potevano esistere altre cose al di là di quelle poche che conoscevo.

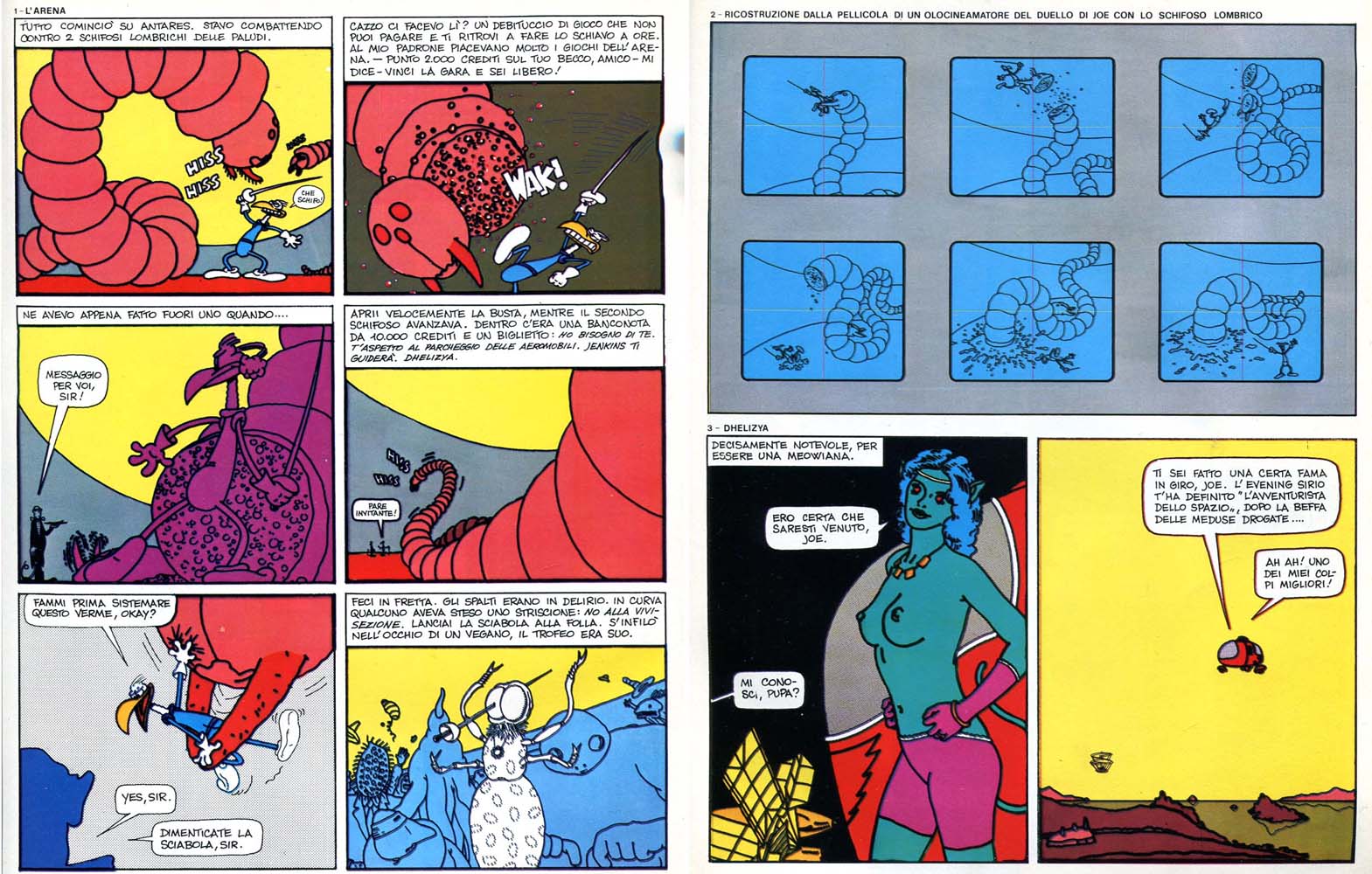

E poi ci sono i Moomin. Hanno un po’ un aggancio casalingo, loro. Un altro è Bodé, che però è venuto dopo, quando avevamo già incominciato a produrre qualcosa, e incominciavamo già a svezzarci un po’ di più. E Bodé era più pop, nel senso musicale del termine, più psichedelico se vuoi.

***

Al di fuori del fumetto… c’era, c’è sempre stata, una vaga influenza un po’ da Kerouak, anche se mai molto approfondita, ma che era sintomatica del momento, del tipo di cose che mi arrivavano, come anche quel guardare un po’ all’America; più tramite la musica in effetti, ma comunque come a qualcosa che fosse in un certo senso un faro, una luce guida, qualcosa che fosse avanti. Quello che di alternativo piaceva di più arrivava da lì. Ma questo succedeva solo all’inizio.

Poi, una delle prime cose che mi ha molto influenzato, come spirito, anche se probabilmente non tanto come stile, è stata la fantascienza, quella del tipo più assurdo, quella un po’ sul surreale, come Robert Sheckley o altri che basavano le loro storie sull’esasperazione, sul portare al paradosso delle situazioni molto normali. Mi affascinavano molto quelle situazioni in cui vedevo delle normalità portate alla pazzia.

Anche queste sono però in realtà influenze iniziali, come era stato l’impatto visivo con i lavori di Druillet, molto forti ma destinati un po’ a diluirsi nel tempo. È come con una torta con troppi sapori: dopo un po’ che la mangi incominci a preferire la torta margherita, a sentire anche le sfumature di quest’ultima.

Più avanti, chi ho trovato molto coinvolgente è stato Queneau, con Zazie nel metro, ma anche nelle sue altre cose… e anche Buzzati, una riscoperta dell’Italia. Un’altra cosa che ho sempre cercato infatti, tutto sommato, mi sembra che sia un poco quel suo sottofondo di favola, o anche un po’ di ingenuità.

***

Nel mio fare – adesso forse più coscientemente di prima, ma lo ritrovo in me fin dall’inizio – mi sono sempre molto appassionato alla mia attività; e questo mi ha procurato anche qualche svantaggio, perché in questo modo si ha meno controllo, si può esagerare; ma non sono mai riuscito a fare una cosa solo perché dovevo farla. Ho sempre dovuto crederci molto. Ho sempre dovuto appassionarmi. Quello che provo adesso quando lavoro – e sono contento quando ci riesco – è il lasciarmi andare all’amore verso quello che sto facendo, al trovare il tipo di atmosfera, la storia, la battuta o il dialogo, la parola su cui magari perdo mezz’ora per sentire qual è la variante che mi procuri la sensazione, o qual è il suono che mi convinca di più. Voglio avere ancora questo tipo di sentimento, ma voglio riuscire poi anche a osservarlo con distacco; voglio riuscire a buttare giù lo schizzo della sceneggiatura, del dialogo, con questo grande sentimento, e subito dopo riuscire a guardarlo come se io entrassi in quella stanza e mi dessero in mano il foglio e me lo facessero leggere. Non sempre ci riesco. Non so bene quanto ci riesco. A volte mi sembra di riuscirci, perché quello che trovo… non proprio più difficile, ma più importante per me, quando produco, è cercare appunto di non innamorarmi troppo di una frase o di un periodo o di qualcosa che sta succedendo.

***

La parola lavoro, la parola anche sceneggiatura in se stessa, mi inibiscono abbastanza, perché non riesco a entrare in quello che io immagino che sia il personaggio dello sceneggiatore, nel quale io non mi ritrovo assolutamente. Un altro fatto, collegato a questo, è che lavorando su fumetti di questo tipo, che sconfinano un po’ nella cultura – un’altra parola che uso sempre un po’… che credo di non saper neanche usare bene – a volte non ne sento dentro di me le giustificazioni, nella mia preparazione, in quello che io so, appunto nella mia cultura. Non mi sento molto preparato, professionalmente, in un certo senso, né molto studioso e a conoscenza di un panorama letterario, o di un panorama artistico molto vasto, e quindi mi sembrerebbe di imbrogliare facendo finta di mettere cose di questo genere in quello che sto facendo, perché non sono vere; possono ugualmente esserci, ci sarà probabilmente qualcosa, ma si tratta di cose molto istintive. Cose che poi cerco, col distacco di cui parlavo prima, di vedere e di aggiustare al meglio. Ma per me è ancora qualcosa di molto molto dilettante. Ho provato per certi periodi a fare lo sceneggiatore proprio come mestiere, e avrei anche potuto continuare, secondo me, perché le occasioni c’erano; era anche un momento più facile. Però a quel punto subentrava la non voglia: era il fatto di doverlo fare per lavoro, di dover fare delle cose che ne coinvolgevano anche altre in cui non credevo fino in fondo.

***

Mi ritrovo poi sempre il gusto, più che dello sceneggiatore, del lettore. A me piace, quando rivedo le mie cose, vederle con lo spirito di uno che le sta leggendo, più che di quello che le ha fatte, e questo nel fumetto è abbastanza fattibile, perché il fumetto è principalmente immagine, per cui anche se una tavola, una sequenza è stata realizzata con nessun cambiamento da quello che io avevo scritto, ha un’angolazione, una luce, è comunque qualcosa di molto diverso.

Il metodo di lavoro che io prediligo è quello del discutere la trama, il soggetto più o meno a grandi linee, poi una volta stabilita bene la sequenza, i tempi, le immagini da privilegiare, riprendere in mano la storia con i disegni già finiti, e lì inserire i dialoghi. Magari prima avendo deciso che in un certo punto è meglio la didascalia, in un altro è meglio il balloon, cioè studiando il ritmo che si vuol dare all’insieme.

***

Un’altro discorso che mi piace, quando mi sembra di capire qualcosa di quel poco che ho fatto, è quello dei compromessi. All’inizio Lorenzo e io facevamo pagine di trenta vignette e storie di settanta pagine, e andava così solo perché ci si stancava, se no sarebbero state di centocinquanta. Cioè, grande libertà. E più avanti invece ti accorgi che tante volte se sai usare i compromessi a cui devi sottostare – perché magari hai solo quello spazio a disposizione – alla fine questi ti servono di più. I limiti ti danno più metodo, ti danno una struttura. Da lì cominci a capire che le cose devono avere sotto una struttura che le deve sostenere. Ecco, in questo mi è molto stato di aiuto Queneau, anche nei suoi articoli, nelle sue teorizzazioni, nelle polemiche che aveva con i surrealisti, sul lasciarsi andare oppure nell’avere il canone classico sotto.

***

Una cosa che vedo in me è una mia crescita lenta – una crescita che trovo molto lenta rispetto a quello che potrebbe essere. Affrontando le cose in maniera così giocosa, magari imparo il meccanismo giusto, quello che mi serve, in quattro anni invece che in tre mesi.

Valvoforme valvocolori .

.

Questo è l’estratto dell’intervista a Jerry Kramsky contenuto nel volume Valvoforme valvocolori. Era il 1988. L’intervista a Lorenzo Mattotti seguirà domani. Qui un’introduzione a Valvoline.

Valvoforme valvocolori Si è appena chiuso il Comicon di Napoli, con la sezione dedicata ai trent’anni dal supplemento Valvoline su Alter Alter. Cosa è stato Valvoline? Per me certamente qualcosa di importante, visto che mi ha spinto a pubblicare il primo libro della mia vita (copertina qui a fianco).

Ma per me la storia era incominciata già prima del 1983. Non ero rimasto particolarmente impressionato dalle prime prove di Mattotti (“Alé trantran”, “Incidenti”), pur apprezzandole. E anche “Minus” di Jori aveva indubbiamente qualcosa di apprezzabile, senza però appassionarmi… Meglio il Carpinteri che già appariva su Frigidaire. Nel 1982 passai i primi sei mesi dell’anno all’estero. Per non correre il rischio di perdermi qualcosa, mi ero abbonato sia a Linus che ad Alter Alter. Quando tornai, a fine giugno, mi lessi tutti di seguito sei numeri e feci due scoperte cruciali.

Si trattava di “Goodbye Baobab”, di Igort e Daniele Brolli, e di “Il signor Spartaco” di Lorenzo Mattotti. Anche se il mio destino successivo di lettore e critico sarebbe stato legato più a Mattotti che a Igort e Brolli, in quel momento era soprattutto “Goodbye Baobab” ad appassionarmi, quella storia di carne, di ossessione e di morte, narrata lentamente, e soprattutto così diversa dalle cose magnifiche, ma gridate e provocatorie a cui ci aveva abituato Frigidaire, con Pazienza e amici. A me, della storia di Brolli e Igort piacevano soprattutto le pause, i silenzi – silenzi che erano già presenti pure in “Spartaco”, ma non con altrettanta intensità (per Mattotti, bisognerà aspettare “Fuochi”, nel 1984, per trovare dei silenzi ancora migliori).

Il supplemento Valvoline fu il risultato di una sorta di scommessa fatta dalla direttrice di Linus e Alter, Fulvia Serra, con il gruppo degli autori: una sezione della rivista (praticamente la metà delle pagine) interamente gestita da loro. Igort, Brolli, Giorgio Carpinteri, Marcello Jori, Mattotti e Jerry Kramsky. La scommessa fu stravinta dal punto di vista artistico, ma persa da quello commerciale: Alter può vantare il 1983 come il suo anno d’oro, qualitativamente, però commercialmente era già iniziata per il fumetto in Italia l’onda del riflusso, e la difficoltà e l’eccessiva novità di questi nuovi autori accelerarono per Alter la tendenza all’abbandono.

In che cosa consisteva la novità di Valvoline in quegli anni? Bisogna precisare, prima di tutto, che la novità di questi autori non era un caso isolato nel deserto. Nel calderone effervescente del nuovo fumetto italiano, tutto proteso al rinnovamento e alla maturità del fumetto come forma artistica, si distingueva una corrente più politicizzata e movimentista, di cui Frigidaire era la rivista di bandiera, e Pazienza, Scòzzari, Tamburini e Mattioli tra i principali rappresentanti; a fianco di questa, non del tutto distinguibile, e non di rado implicata nelle stesse operazioni, c’era un’altra corrente più espressiva e artistica. Di questa seconda corrente, Valvoline rappresentava, se vogliamo, il momento di punta, la componente di avanguardia organizzata.

Ecco, con il senno di poi (perché all’epoca la mia adesione ideologica era totale), mi verrebbe da dire oggi che gli autori di Valvoline hanno fatto le cose giuste per le ragioni sbagliate. Se davvero lo dicessi starei però esagerando, perché la poliedricità e l’attenzione a diversi linguaggi mediatici che caratterizzavano quegli autori non aveva nulla di sbagliato. Quello che, col senno di poi, mi disturba oggi, è un po’ l’imitazione dei comportamenti dei gruppi e dell’avanguardie pittoriche che caratterizzò Valvoline proprio nel suo essere un gruppo; un’avvicinamento al mondo dell’arte visiva che valse indubbiamente a Valvoline (e dintorni) uno spazio nella grande mostra di Renato Barilli Anni Ottanta, ma che aveva ugualmente un che di artificioso, un che di adeguamento agli stili dominanti…

Comunque, la mossa politicamente riuscì, e alla fin fine si rivelò davvero più una mossa politica che di sostanza. A rileggerle oggi, quelle storie del supplemento Valvoline sono tutte bellissime storie a fumetti, persino quella del più “artista” del gruppo, Marcello Jori, da far rimpiangere che lui, come pure Carpinteri, dopo qualche anno abbiano abbandonato del tutto il campo del fumetto. L’accusa di estetismo, che aleggiava su Valvoline in quegli anni, alla resa dei conti si rivela infondata, basata più sull’apparenza che sui risultati. A rileggere oggi quelle storie, ci si accorge benissimo che quella grafica che appariva allora così sconvolgentemente innovativa, era però perfettamente adeguata alle storie che raccontava. E c’era forse sì un accenno di spocchia artistoide in alcuni degli autori, ma poi le loro opere non erano affatto degli scimmiottamenti a fumetti delle arti visive; al contrario, erano il lavoro di autori di fumetti appassionati a quello che stavano facendo, che però conoscevano anche l’arte, e ne sfruttavano le forme e le potenzialità espressive.

Solo se si capisce questo, si capisce anche perché, nell’anno da lui trascorso in Italia, Charles Burns non abbia avuto problemi ad essere cooptato dal gruppo, diventandone un componente effettivo. Il suo atteggiamento nei confronti delle arti visive, in fin dei conti, non è molto diverso da quello, per esempio, di Igort; è solo che, essendo americano, le sue arti visive di riferimento sono un po’ differenti…

Come andò che realizzai quel libro? Fu Igort a propormelo, dopo due anni che esisteva già un progetto di un libro sul gruppo, che però ristagnava, e l’autore non dava segni di vita. Andai dall’editore, e feci la mia proposta. Seguirono non so quanti incontri con gli autori, per le interviste e la selezione delle immagini. Il libro uscì nel 1990, quando ormai il gruppo esisteva solo nominalmente.

La mia introduzione al volume può essere scaricata da qui.

Qui invece c’è una pagina di Facebook dedicata ad allora (dietro alla quale sospetto si nasconda Igort).

Un’ultima cosa. Nel 1983 Marcello Jori aveva 32 anni, Jerry Kramsky 30, Lorenzo Mattotti 29, Igort e Giorgio Carpinteri 25, Daniele Brolli 24, Valvoline (di fatto) 3.

Affabulatore per immagini

Il Sole 24 Ore, 14 maggio 1995

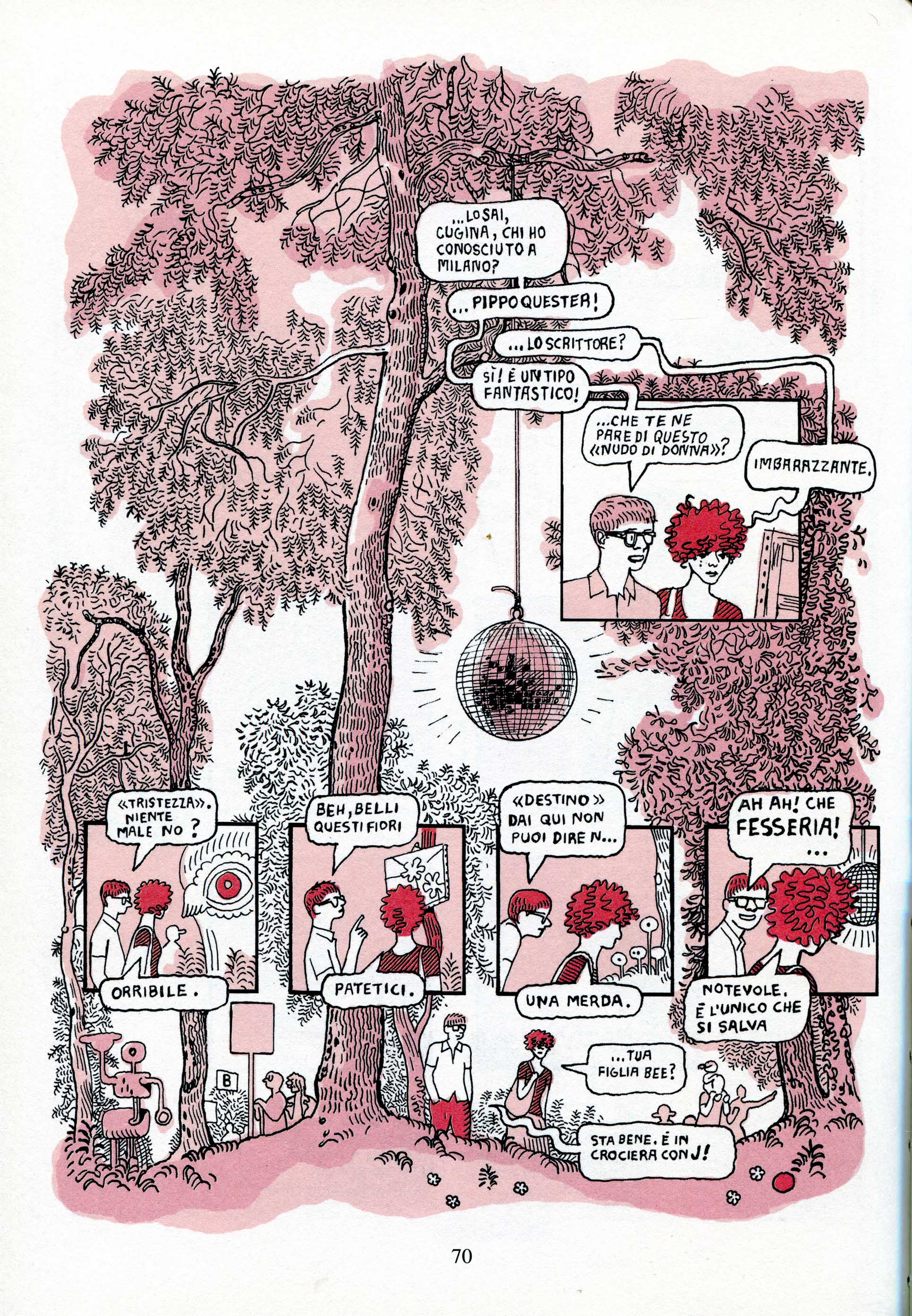

La zona fatua è una condizione della memoria e del ricordo, in cui gli affetti, i timori, i luoghi e i colori dell’infanzia riprendono vita, trasfigurati dalla nostalgia e dal senso della loro impossibilità. Immaginiamo che per un incidente la nostra vita vi si sposti, facendoci ritrovare in un paesaggio tanto familiare quanto incredibile, e incontrare personaggi che sono figure simboliche del gioco, della paura, del desiderio, dell’affetto.

Non vi si può parlare che sottovoce, e così – Sottovoce – i bambini del luogo chiamano il protagonista della storia di Lorenzo Mattotti e Jerry Kramsky La zona fatua, originalmente pubblicata su Dolce vita, tra l’87 e l’88, poi uscita in volume in Francia e infine disponibile da qualche mese anche in italiano, per le edizioni Granata Press.

La pubblicazione dei suoi lavori assai prima in Francia (e talvolta anche altrove) che in Italia è una costante dell’opera di Lorenzo Mattotti, molto più conosciuto e apprezzato oltr’alpe che in patria. Qui da noi il solo fatto che Mattotti sia un autore di fumetti, invece che di quadri o di romanzi, sembra precludergli le attenzioni della critica e del pubblico. Eppure sia a livello di capacità grafica che di capacità narrativa sono davvero pochi gli autori che in Italia possono essergli considerati alla pari.

Per Mattotti, il fumetto è una sorta di linguaggio poetico, con rime, assonanze e ritmi che vengono realizzati attraverso i rapporti di colore, o di forme e colori, oppure con le vibranti interferenze emotive tra le parole e le immagini. Non è necessario che le storie siano pienamente storie: una vicenda che si snoda ha un significato, un effetto sul suo lettore, indipendente dal fatto che essa trovi una conclusione narrativamente soddisfacente. Anzi, una minore definizione narrativa permette di giocare di più con i rimandi e le allusioni della poesia.

Una poetica della materia si accompagna a una del ricordo, tanto leopardiana quest’ultima quanto poco lo è la prima. E qui si fa forte la differenza tra il poeta che usa le parole e quello che gioca coi colori. All’astrazione della parola, il segno del pastello sulla carta contrappone una materia e una materialità che sono tanto forti quanto diverse da quelle che, come immagine, essa rappresenta. L’impasto dei colori, delle forme, funziona semanticamente ed emotivamente, ma è prima di tutto un aggregato di sostanze ora dense ora leggere. Ancora più che in un dipinto – perché qui l’immagine è sempre a confronto con il racconto – questa sensualità della sostanza coloristica si traspone sul senso, con l’effetto densissimo di un discorso riempito di emozione in un modo in cui non siamo per nulla abituati.

Con Kramsky, soggettista e sceneggiatore, Mattotti ha un antico sodalizio, che colora di un’ironia tenera e un po’ malinconica le storie realizzate assieme. Nella Zona Fatua, lo smarrirsi nella terra dei ricordi è attraversato da figure dolcemente paradossali, come i piccoli gemelli di gomma e i pesci-cervo, mentre un senso di garbata incredulità viene trasmesso al protagonista come al lettore.

I fatti della realtà dietro le quinte del delirio (l’aereo precipitato, la degenza in ospedale) non sono meno indistinti degli altri, perduti nella dimensione interiore delle passioni. E che dire del finale evaporare nell’aria, con cui il protagonista si congeda dalle passioni che lo hanno attraversato per ritornare alle cose, agli sbuffi del vento tra le foglie, alla luce tra gli alberi o sulle case della città lontana?

Un libro per chi ama le sfumature e i campi di colore.

Una sensualità color pastello

Il Sole 24 Ore, 31 luglio 1994

La zona fatua è una condizione della memoria e del ricordo, in cui gli affetti, i timori, i luoghi e i colori dell’infanzia riprendono vita, trasfigurati dalla nostalgia e dal senso della loro impossibilità. Immaginiamo che per un incidente la nostra vita vi si sposti, facendoci ritrovare in un paesaggio tanto familiare quanto incredibile, e incontrare personaggi che sono figure simboliche del gioco, della paura, del desiderio, dell’affetto.

Non vi si può parlare che sottovoce, e così – Sottovoce – i bambini del luogo chiamano il protagonista della storia di Lorenzo Mattotti e Jerry Kramsky La zona fatua, originalmente pubblicata su Dolce vita, tra l’87 e l’88, poi uscita in volume in Francia e infine disponibile da qualche mese anche in italiano, per le edizioni Granata Press.

La pubblicazione dei suoi lavori assai prima in Francia (e talvolta anche altrove) che in Italia è una costante dell’opera di Lorenzo Mattotti, molto più conosciuto e apprezzato oltr’alpe che in patria. Qui da noi il solo fatto che Mattotti sia un autore di fumetti, invece che di quadri o di romanzi, sembra precludergli le attenzioni della critica e del pubblico. Eppure sia a livello di capacità grafica che di capacità narrativa sono davvero pochi gli autori che in Italia possono essergli considerati alla pari.

Per Mattotti, il fumetto è una sorta di linguaggio poetico, con rime, assonanze e ritmi che vengono realizzati attraverso i rapporti di colore, o di forme e colori, oppure con le vibranti interferenze emotive tra le parole e le immagini. Non è necessario che le storie siano pienamente storie: una vicenda che si snoda ha un significato, un effetto sul suo lettore, indipendente dal fatto che essa trovi una conclusione narrativamente soddisfacente. Anzi, una minore definizione narrativa permette di giocare di più con i rimandi e le allusioni della poesia.

Una poetica della materia si accompagna a una del ricordo, tanto leopardiana quest’ultima quanto poco lo è la prima. E qui si fa forte la differenza tra il poeta che usa le parole e quello che gioca coi colori. All’astrazione della parola, il segno del pastello sulla carta contrappone una materia e una materialità che sono tanto forti quanto diverse da quelle che, come immagine, essa rappresenta. L’impasto dei colori, delle forme, funziona semanticamente ed emotivamente, ma è prima di tutto un aggregato di sostanze ora dense ora leggere. Ancora più che in un dipinto – perché qui l’immagine è sempre a confronto con il racconto – questa sensualità della sostanza coloristica si traspone sul senso, con l’effetto densissimo di un discorso riempito di emozione in un modo in cui non siamo per nulla abituati.

Con Kramsky, soggettista e sceneggiatore, Mattotti ha un antico sodalizio, che colora di un’ironia tenera e un po’ malinconica le storie realizzate assieme. Nella Zona Fatua, lo smarrirsi nella terra dei ricordi è attraversato da figure dolcemente paradossali, come i piccoli gemelli di gomma e i pesci-cervo, mentre un senso di garbata incredulità viene trasmesso al protagonista come al lettore.

I fatti della realtà dietro le quinte del delirio (l’aereo precipitato, la degenza in ospedale) non sono meno indistinti degli altri, perduti nella dimensione interiore delle passioni. E che dire del finale evaporare nell’aria, con cui il protagonista si congeda dalle passioni che lo hanno attraversato per ritornare alle cose, agli sbuffi del vento tra le foglie, alla luce tra gli alberi o sulle case della città lontana?

Un libro per chi ama le sfumature e i campi di colore.

|

Post recenti

-

Babel, Connessioni: due antologie

-

No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?

-

La spigolatrice callipigia

-

La disalterità di Lella De Marchi

-

Lo scrutare nel buio di Laura Liberale

-

Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni

-

Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti

-

Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet

-

Dopo Mafalda

-

Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)

-

Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale

-

Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti

-

Storie di polli e di donne sedute

-

La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)

-

Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere

-

Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)

-

Scrivono di me, su Bologna in Lettere

-

Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare

-

Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito

-

Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria

|

Some Books of Mine ------------------

------------------

------------------  ------------------  ------------------  ------------------

------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog

|

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti