Jackson Pollock, Autumn Rhythm, 1950 Due settimane fa, rispondendo a un commento di Guglielmo Nigro su Miles Davis, mi è capitato di avvicinare l’ascolto di Free Jazz di Ornette Coleman alla visione di un dipinto di Jackson Pollock. Il paragone mi è uscito del tutto spontaneo, sul momento, ma vale la pena di rifletterci sopra in maniera più approfondita.

Come ho scritto nel mio libro Guardare e leggere, credo che Pollock abbia introdotto in pittura la preminenza di una modalità di significazione che, pur essendo sempre esistita, è anche sempre stata però secondaria o addirittura marginale. Quando guardiamo un dipinto del Seicento, certamente quello che ci colpisce prima di tutto è la scena rappresentata, e poi, se siamo sufficientemente competenti, valutiamo la composizione plastica. Ma esiste anche il gusto e il senso dell’avvicinare lo sguardo a riconoscere il segno delle pennellate, a cercare di capire il gesto del pittore nello stendere quel colore sulla tela. Questo specifico gusto, attraverso il quale il segno pittorico non è più solo di tipo iconico (nella rappresentazione) o comunque genericamente visivo (nella composizione plastica), ma anche di tipo indicale (in quanto traccia di un evento reale – quello del gesto pittorico), non è veramente esercitabile su dipinti precedenti il XVII secolo.

Non che non si potesse capire il gesto del pittore anche prima, dai tratti del colore, ma l’idea dell’ostentazione di una capacità virtuosistica del pennello, non dissimile da quella dello strumentista che fa musica, è un’idea tutta barocca. Ed è quindi in epoca barocca che l’idea del virtuosismo della pennellata diventa una componente possibile, collaterale ma non ininfluente, del senso complessivo di un dipinto.

Nel dripping di Pollock, la rappresentazione non c’è più, e anche il valore della composizione plastica è minore rispetto a, poniamo, Kandinsky. Ha invece un grandissimo peso il sistema, indicale, dei percorsi: le tracce lasciate dal pennello sgocciolante che danno un’idea della danza del pittore, del ritmo del suo movimento – ed è la qualità di questa danza e di questo ritmo che finisce per fare la differenza tra i dripping di Pollock e quelli di chiunque altro.

In questo senso, dunque, l’action painting di Pollock costruisce una sorta di pittura musicale. Ma attenzione a non portare la metafora troppo in là: un dipinto di Pollock, come questo Autumn Rhythm, non è fatto di un solo ritmo, o di una sola danza, ma di un complesso intreccio di mosse, che ritornano e si sovrappongono, spesso rendendo impossibile seguire davvero le singole linee. Nonostante questa confusione – o forse proprio grazie a questa “confusione” – il dipinto funziona; è forte, di grande impatto, produce una sensazione vitale di movimento e di danza. A ben guardare, poi, l’intreccio è tutt’altro che omogeneo, e appaiono zone più dense di segni e zone più vuote. La sensazione di ritmo e di danza è prodotta dallo spostamento dell’occhio e dell’attenzione su questi segni, e anche dal tornare e ritornare sulle stesse forme: di fatto, nel dipinto, il movimento non c’è, e siamo noi spettatori a produrlo attraverso un’interazione ricorrente con dei segni statici.

Ora pensiamo a Free Jazz, di Ornette Coleman. Se lo pensiamo nel suo insieme, lo possiamo descrivere in maniera non così dissimile da come abbiamo descritto il dipinto di Pollock: ci sono una serie di danze o di ritmi (quelli dei vari solisti dei due quartetti) che si sovrappongono generando una sorta di “confusione”, dalla quale emergono con fatica (e spesso non emergono) le singole linee; ma poi ci sono zone più dense e anche zone più libere, nelle quali può emergere la voce e il percorso (la danza, il ritmo) volta per volta di uno o due dei solisti.

Ma a questo punto le somiglianze finiscono, e salta agli occhi una differenza fondamentale, e cioè che mentre per vedere la struttura complessiva del dipinto e le sue macro-forme non ho che da allontanarmi un poco in modo da rendere meno evidenti i dettagli, per percepire la struttura complessiva del brano musicale non ho altra scelta che ricostruirlo mentalmente in maniera quasi-visiva, come uno schema complessivo. In altre parole, mentre la struttura complessiva di un dipinto è un fatto visivo né più né meno dei suoi dettagli, quella di un brano musicale non è più un fatto sonoro, a differenza dei suoi dettagli. Mentre il dipinto continua a essere presente all’osservazione e disponibile a essere ripercorso, la musica scorre ed è in ogni momento quella che è in quel momento, contro lo sfondo di quello che è stato prima e nella prospettiva di quello che sarà, ma, in ciascun momento specifico dell’ascolto, sfondo e prospettiva sono fatti virtuali, presenze soltanto mentali, fatti di memoria e di immaginazione.

Free Jazz gioca programmaticamente sul fatto di non avere né futuro né passato, se non di breve durata: c’è sviluppo forse nelle singole improvvisazioni, ma non nel brano nel suo complesso. La libertà di cui godono i singoli esecutori impedisce al brano di avere un’evoluzione complessiva, e al massimo distinguiamo le fasi di improvvisazione collettiva da quelle delle improvvisazioni individuali. Nel dipinto di Pollock, la struttura complessiva c’è, ed è chiaramente dominante, ed è anzi ciò che evoca in noi il quadro ritmico complessivo, poi riproposto all’infinito dalle singole linee e dagli intrecci.

Nel brano di Coleman le singole danze non hanno modo di creare una macro-danza che dia un senso all’insieme, e questo è, per me, il peccato di Free Jazz: l’utopia della libertà espressiva del singolo esecutore che rende impossibile all’ascoltatore una sintonizzazione complessiva con la musica, un possibile “andare a tempo” o “sentire il ritmo” con l’insieme. Al mio orecchio Free Jazz è pieno di bei momenti, che non riescono a costruire complessivamente una bella musica – e a lungo andare mi annoio.

A quanto pare, dunque, la musica è fatta di elementi extra-sonori molto più di quanto la pittura sia fatta di elementi extra-visivi. E anche questo è certamente un effetto dell’optocentrismo di cui la musica patisce nella nostra cultura. L’idea di una musica fortemente improvvisata, come il jazz ha cercato di essere, va certamente nella direzione di un allontanamento dall’optocentrismo – ma la mia sensazione è che Coleman abbia sbagliato strada, perché – come scrivevo nella mia risposta a Nigro – se l’ascoltatore di Free Jazz vuole cercare una coerenza e un’evoluzione più generale di quella delle singole improvvisazioni è costretto a un forte lavoro concettuale, a una forte astrazione, che non è di carattere sonoro – e non è nemmeno più la percezione di una danza, o di un ritmo. Sembra quasi che dietro alla libertà illimitata dei solisti di Free Jazz ci sia un disegno fortemente razionalista, un progetto, termini (“disegno”, “progetto”, “immagine complessiva”) tutti relativi al campo del visivo. In altre parole, Coleman non avrebbe fatto un’operazione molto diversa da quella di un musicista della tradizione cosiddetta “colta” della musica occidentale – e in effetti lo vediamo facilmente in linea con un John Cage, e con la sua – intellettualissima – esaltazione del caso.

Tutto questo discorso, ovviamente, non comporta che Free Jazz sia un “brutto disco”. Con il peso culturale che ha avuto non ha nemmeno senso parlarne in termini di brutto o di bello. Però ci permette di riconoscere che nella sostanza il progetto di Coleman finisce per andare nella direzione opposta a quella che dichiara, approdando a un intellettualismo jazzistico che caratterizzerà pesantemente i decenni successivi – anche in molti casi con risultati, peraltro, che alle mie orecchie suonano decisamente meno “noiosi”.

L’optocentrismo non si sconfigge così facilmente. Forse non si sconfigge affatto. Forse non va nemmeno sconfitto. Ma ci sono altre strade, nel jazz e altrove, lungo le quali si vivono più suoni e si ricostruiscono meno (peraltro comunque indispensabili) astratte strutture.

.

Conlon Nancarrow È stato ascoltando e riascoltando in questi giorni brani di Miles Davis di diversi periodi che la cosa mi è saltata all’occhio, pardon, all’orecchio. Tra gli ultimi brani registrati dal vivo da Miles ce n’è uno del 1991, a Montreux, intitolato Solea. È la riproposizione di un vecchio brano del 1960, contenuto nell’album Sketches of Spain, con Gil Evans. L’originale potete ascoltarlo qui (se non lo tolgono prima, come è già successo – nel qual caso cercate “Miles Davis Solea”), ma è molto diverso dalla versione del ’91, con Quincy Jones, della quale non sono riuscito a trovare tracce nel Web – per cui conto sul fatto che lo possediate o che possiate procurarvelo.

Bene, ascoltando la Solea del ’91 ho avuto un flash, e non ho potuto fare a meno di pensare a un brano di Conlon Nancarrow, lo Studio for Player Piano (cioè per pianola meccanica) n. 12, nella versione strumentale realizzata da Ensemble Modern. Ovviamente i due brani (quello di Davis e quello di Nancarrow-Ensemble Modern) sono molto diversi, e il collegamento è occasionale e momentaneo, anche se, quando c’è, molto forte. È anche interessante osservare che la Solea originale del 1960, pur essendo un bellissimo pezzo, non produce su di me il medesimo effetto – segno che non è il comune tema spagnolo a marcare la somiglianza tra Davis e Nancarrow. È semmai un certo modo di usare la voce della tromba, e di intonare certe cadenze sì spagnoleggianti, ma comunque non standard, e particolari tanto nel brano di Davis del 1991 quanto in quello di Nancarrow.

È ancora interessante notare che la mia evocazione istintiva ascoltando la Solea del 1991 va direttamente alla versione orchestrale di Ensemble Modern, mentre è solo indiretta e più debole nei confronti dell’originale per pianola meccanica, segno che c’è qualcosa nella timbrica e nell’intonazione, più che nella struttura dei brani, a creare per me il collegamento. Mi diverte pensare che ci sia stato un qualche tipo di influsso in qualche direzione, e ho indagato sulle date e sui luoghi, trovando varie coincidenze, ma niente di probante.

Conlon Nancarrow e la sua speciale pianola meccanica Nancarrow compone lo Studio n. 12 in qualche momento tra il 1950 e il ’60, più probabilmente verso la fine che verso l’inizio del decennio. Lo compone quindi prima dell’uscita di Sketches of Spain, che è del 1960. Che Davis o Evans potessero conoscere Nancarrow è tranquillamente da escludersi, poiché Nancarrow, pur essendo americano, viveva in isolamento a Città del Messico dal 1940, dove si era rifugiato in quanto comunista. La sua musica non era conosciuta da nessuno, e tale rimane sino a quando, verso la fine dei Settanta, una piccola etichetta californiana gli pubblica qualche disco con gli Studi, e uno di questi capita, a Parigi, tra le mani di György Ligeti, che se ne innamora, e fa conoscere Nancarrow all’ambiente della musica colta contemporanea, che in pochi anni lo riconosce come uno dei maestri del Novecento.

Il disco di Ensemble Modern La performance di Solea che mi colpisce è invece del 1991. Ho ipotizzato che Ensemble Modern o qualcuno del gruppo potesse trovarsi a Montreux nel luglio di quell’anno; ma ho scoperto invece che in quei giorni erano negli Stati Uniti, a casa di Frank Zappa (grande ammiratore a sua volta di Nancarrow), per studiare la sua musica con lui. Dal lavoro con Zappa uscirà nel 1993 il disco The Yellow Shark. Il disco su Nancarrow è del ’92. A riprova dell’interesse di Ensemble Modern nei confronti del jazz c’è anche il disco, ancora del ’92, con le Two Compositions di Anthony Braxton (registrate nel 1989 e 1991).

Se non erano presenti a Montreux, dunque, nonostante il possibile interesse, gli esecutori di Ensemble Modern non possono avere sentito l’esecuzione di Miles Davis, a meno che non ci fossero in giro dei bootleg – il che non è da escludersi. Ma su disco il pezzo uscirà solo qualche anno dopo; troppo tardi per rendere plausibile un collegamento.

La coincidenza resta comunque interessante anche se non può essere giustificata storicamente. È ben possible che nel modo di usare la tromba per il pezzo di Nancarrow da parte del solista di Ensemble Modern un influsso di Miles ci sia, e che lo faccia emergere la casuale contiguità dei motivi musicali. E non si può escludere del tutto che Davis o Quincy Jones non avessero nel frattempo ascoltato quello studio di Nancarrow, nella versione originale – vista la pubblicità che gli andava facendo Zappa. Ma può anche benissimo darsi che sia davvero una convergenza del tutto fortuita.

E la coincidenza continua a colpirmi lo stesso. Mi colpisce perché da un lato c’è un musicista accusato di essere pop e commerciale, e dall’altro un musicista che possiede invece tutti, ma davvero tutti, i crismi della non commerciabilità: Nancarrow ha vissuto nell’ombra, elaborando tra sé la sua musica straordinaria – ed è salito poi alla ribalta praticamente per una scoperta casuale. Insomma, possiede tutto quello che serve per diventare un divo dei duri e puri dell’anti-commercialità.

A cavallo tra loro c’è Ensemble Modern, un gruppo che esegue musica da duri e puri, ma che ha l’intelligenza di guardarsi attorno – e guarda caso incrocia Frank Zappa, un personaggio che incarna l’ambivalenza dell’essere insieme pop e avanguardista; e incrocia Anthony Braxton, che è senz’altro un avanguardista, ma che esce dalla stessa tradizione di Miles Davis.

Perché mi piacciono tanto questi inciuci? Credo che sia perché mostrano che le barriere tra i diversi generi musicali e tra ciò che è commerciale e ciò che non lo è sono davvero fatte di carta velina, e non reggono a un’osservazione più attenta.

E poi ho avuto l’occasione, attraverso Miles, di riascoltare Nancarrow, che è davvero, io credo, uno dei grandi musicisti del Novecento, e che andrebbe studiato da tutti, a partire dai suoi terrificanti studi per pianola meccanica (ineseguibili al pianoforte – ed è per questo che Ensemble Modern li trasforma in pezzi per più strumenti, in modo che li si possa suonare), altrettanti esperimenti sulle possibilità di combinazioni di tempi e di ritmi, con un rigore e insieme un lirismo straordinari. Una musica indubbiamente cerebrale, però al tempo stesso – almeno per me – commovente, e talvolta entusiasmante; così diversa da quella di Davis che trovarmele per un attimo associate è comunque una sorpresa non da poco. Un po’ di cose di Nancarrow su Youtube ci sono. Se non le conoscete già, sarà una bella scoperta.

2 Novembre 2011 | Tags: jazz, Miles Davis, musica, rito | Category: musica |  Miles Davis Il bello di non essere un critico musicale è quello di poter dire quello che si pensa senza sentirsi impegnati a una verità universale, senza sentirsi troppo a rischio di dire castronerie, perché comunque quello che si mette in gioco è il proprio personale sentire, le proprie impressioni da dilettante – e non la Storia della Musica. È così che due settimane fa mi sono lanciato in alcune considerazione su Miles Davis, che mi davano l’occasione per arrivare invece a un discorso sull’avanguardia e sul difendere a oltranza le posizioni artistiche – argomento rispetto al quale mi riconosco più direttamente impegnato.

Ma poi i commenti a quel post hanno riguardato nello specifico anche lo stesso Miles Davis, e mi sono ritrovato a promettere di cercare di capire (e di spiegare) perché il Miles elettrico e pop mi faccia l’effetto che mi fa – cioè mi piace moltissimo, mentre resto quasi indifferente alle sue performances più tradizionali sino al 1968. Per questo, dunque, nei giorni scorsi mi sono riascoltato un sacco di Davis, compresi brani del primo e del secondo quintetto, che hanno continuato a farmi lo stesso effetto di apprezzamento distaccato – mentre dalle prime note di Pharaoh’s Dance la mia attenzione ha avuto un balzo; e lo stesso succede con tanti dei brani dell’infinita serie di esecuzioni a Montreux (1973-91).

Di qui a capire il perché di questo balzo il passo non è stato semplice. Stavo incominciando a pensare di smontare Pharaoh’s Dance o Bitches Brew (il brano che dà il titolo all’albo), un’operazione che spesso mi è stata decisamente utile per riuscire a capire qualcosa del mio oggetto di interesse, quando nella mia testa qualcosa è scattato. Di colpo ho visto un collegamento tra il Davis della svolta e tutto un altro genere di musica: la musica indiana dei raga.

Ora, Miles Davis non usa né il sitar né altri strumenti indiani; armonie, melodie e ritmi non hanno nessuna parentela con quelli dei raga; non ho neanche idea (e non molto mi importa) se avesse avuto occasione di ascoltare Ravi Shankar, che già girava per l’Occidente a dar concerti dai tardi anni Cinquanta. Magari l’ha sentito e questo gli ha fatto scattare qualcosa; oppure non gli ha fatto scattare niente, e il suo percorso è stato un altro: non è questo che mi interessa. Mi interessa invece il fatto che i pezzi di Bitches Brew e tanti brani successivi di Davis hanno una struttura complessiva e prevedono una modalità di ascolto che è singolarmente simile a quella dei raga indiani: una modularità ossessiva-ricorsiva di fondo (spesso uniforme solo in apparenza, perché in realtà organizzata nella forma di un lento crescendo/accelerando attraverso una serie minimale di alterazioni) su cui si stagliano episodi improvvisativi che nascono l’uno dall’altro, e che sembrano a un certo punto morire nell’uniformità del fondo – salvo che il fondo in qualche modo ne ingloba gli effetti, e insensibilmente cresce. E tutto questo va ascoltato non con la razionale attenzione frontale dell’ascoltatore critico occidentale, che concepisce la musica come discorso e come sviluppo, e come tale la riconosce e segue; bensì con un atteggiamento ondeggiante tra quello frontale appena detto e una partecipazione rituale che va nella direzione del ballare, o del seguire corporalmente il ritmo, sino a una condizione di semi-trance.

È questo che mi affascina delle esecuzioni dei raga indiani: non è che la sensazione di trovarsi di fronte a uno sviluppo e a un discorso (due capisaldi della musica colta occidentale e del suo ascolto – jazz compreso) scompaia, ma il discorso è talmente fatto di ripetizioni e riprese, in cui le variazioni si inseriscono fluidamente, che finisci facilmente per perderne il filo, rimanendo appeso solo alla componente di immersione nel flusso ritmico-melodico. Eppure l’esecuzione di un raga non è fatta della semplice ripetizione ossessiva di un ritmo o di un riff, ripetizione che soddisfa solo la dimensione dell'”andare a tempo”, e a lungo andare annoia. Al contrario, l’effetto immersivo, di semi-trance avvolta dal flusso musicale, viene costruita attraverso la presenza effettiva di un discorso musicale – che però fa parte del gioco senza poter diventare dominante. E questo è sufficiente a rendere impossibile per un raga quell’ascolto strutturale che tanta musica occidentale colta invece richiederebbe. Per godere di un raga devi cercare di seguirne il discorso, ma anche rassegnarti a vivere molto di più il suo flusso di quanto non capirai davvero il suo sviluppo – così che alla fine l’ascolto finisce per essere un’esperienza attiva piuttosto che cognitiva; o meglio, finisce per essere l’esperienza dell’immergersi in un flusso di cui tu cerchi di controllare cognitivamente la forma, mentre è lui che conduce te, a dispetto di tutti i tuoi sforzi.

Bene. Senza nessuna parentela ritmica, melodica o armonica con la musica indiana, la musica di Miles Davis produce su di me lo stesso effetto: cioè quello di una musica che chiede sì di essere seguita cognitivamente come discorso e come sviluppo, ma solo per potersi immergere più intensamente e viverne attivamente il flusso, in uno stato di quasi-trance rituale, in uno stato di comunione partecipativa.

Una volta che capisco questo, posso forse anche capire che Davis non ha bisogno di Ravi Shankar né della musica indiana per arrivare a un risultato pur così simile. Gli basta risalire alla propria origine africana, e alla natura rituale-compartecipativa delle poliritmie tribali, nelle quali il discorso e lo sviluppo musicali sono comunque presenti, ma non centrali, e comunque subordinati alla convocazione degli ascoltatori a una partecipazione attraverso il ballo, o l’accompagnamento vocale e in ogni caso attraverso l’immersione – ancora una volta – in uno stato di quasi-trance, in cui persino il cercare di seguire lo sviluppo e il discorso musicale è a sua volta parte dell’immersione e della partecipazione.

Ora, se vediamo le cose in questo modo, l’operazione di Miles Davis appare di colpo come un altro capitolo della storia del free jazz, ma non quello cerebrale di Coleman (come mi suggerisce Guglielmo Nigro in uno dei commenti), quanto piuttosto quello politico-appassionato di Max Roach. E il disco che, con le mie scarse conoscenze, io ritrovo più vicino, nella storia precedente del jazz, a quello che Davis va a fare dal 1969 in poi, è la Freedom Now Suite – We Insist!, del 1960, proprio di Max Roach – specialmente (ma non solo) in quel brano, intitolato All Africa, in cui Abbey Lincoln canta sopra una base semi-immobile che finisce, dopo un po’, per essere fatta di sole percussioni poliritmiche.

Ora, saranno queste le mie personali ossessioni e il mio modo di considerare la musica (e non per questo disprezzo affatto le modalità d’ascolto più intellettuali). Ma la mia sensazione è che Miles Davis abbia finalmente trovato, e solo da quel momento in poi, la sua vera sintonia con la musica e con la sua gente – che sono principalmente gli afroamericani, certo, ma siamo anche noi, nella misura in cui siamo capaci di capire che la musica non è né un freddo discorso intellettuale né un totale abbandono corporeo al ripetersi omogeneo dei suoni e dei gesti, ma un complesso in cui ciascuna delle due dimensioni investe l’altra, e capiamo mentre sentiamo e partecipiamo. E se non capiamo proprio tutto, pazienza, perché è anche il cercare di capire (senza necessariamente riuscirci) che ci fa entrare nel gioco complesso dell’essere a tempo.

Anthony Braxton (con Dave Holland b, Barry Altschul dr, Kenny Wheeler tr.), Five Pieces, 1975 Visto che sono in tema di jazz, restiamo in tema di jazz. Nel 1979 sapevo pochissimo di jazz, e lo avevo scoperto, di fatto, da pochi mesi. C’ero entrato da un ingresso strano, non dallo swing né dal bebop. Tutto era iniziato l’autunno prima, quando un amico, che suonava il sax, mi aveva fatto ascoltare un disco di Anthony Braxton, “Five Pieces”. Io ci avevo riconosciuto gli stilemi delle avanguardie, e avevo drizzato le orecchie.

Poi avevo trovato un complice, anzi un maestro, che di jazz era un patito, e mi spiegava un sacco di cose, e mi faceva ascoltare i dischi giusti. Tanto per restare in zona Chicago, oltre ad altri dischi di Braxton, ascoltavo e riascoltavo The Art Ensemble of Chicago, e Muhal Richard Abrams; e poi di lì verso Cecil Taylor e Ornette Coleman, e ancora verso forme di jazz più tradizionali. Avevo molta puzza sotto il naso all’epoca, e benché facessi fatica a negare il piacere che mi procurava comunque Louis Armstrong, faticavo a giustificarne il valore a fronte degli anatemi di Theodor Wiesegrund Adorno.

Iniziai a frequentare i concerti, uno dopo l’altro. Ne ricordo uno molto bello (ma con un’acustica terribile) di Braxton alla sala della Gran Guardia di Verona. Quando il mio amico/maestro mi propose 5 giorni all’International Jazz Festival di Pisa, tutto dedicato alle avanguardie – e avremmo persino potuto dormire da un suo amico! – mi sembrò un’occasione straordinaria. E lo fu davvero.

Era fine maggio o primi di giugno, mi pare. Arrivammo a Pisa in autostop. Le giornate erano pienissime: mattina, pomeriggio e sera fitte di occasioni musicali. Di giorno concerti con caratteri didattici, quasi seminari a volte. Di sera, fino a molto tardi, gli spettacoli.

Ne ho ancora, di alcuni, un ricordo vivissimo. Han Bennink (con Misha Mengelberg e connessa sigaretta penzolante dal lato della bocca) che nel corso di un interminabile assolo si alza e, correndo, suona l’intera cancellata del palasport dove si svolgeva il concerto. Steve Lacy che esegue la sua preghiera tibetana camminando per il giardino Scotto (in seguito lo avrei sentito ripetere questo pezzo in molte, forse troppe occasioni, ma era la prima volta, quella). George Lewis che improvvisa al trombone da solo per un’ora (e forse dopo un po’ non ne potevamo più, ma non si poteva ammettere). Dave Holland pure da solo al contrabbasso, ma il tempo, alla fine, era volato via. Derek Bailey che improvvisava alla chitarra cose incomprensibili. Di molti concerti non ho più ricordo. Mi sembra che ci fosse Roscoe Mitchell, ma potrei confondermi con qualche concerto di qualche mese dopo altrove. Di sicuro il festival si concludeva con un evento differente, un’orchestra del gamelan di Bali, sul palcoscenico all’aperto del giardino Scotto. E sulle loro scenografie già pronte, oscillanti al vento della sera, Anthony Braxton aveva subito prima suonato da solo, in maniera memorabile.

Avevamo fatto gruppo con altri appassionati, amici di amici. La sera, tornando verso casa (e c’era un sacco di strada da fare), si improvvisavano jam session vocali. Ma quando qualcuno aveva buttato lì che però forse Charlie Mingus era anche meglio di quello che ascoltavamo lì (con tutta la passione che ci mettevamo), si era levato immediatamente un coro di approvazioni. Mingus era morto, piuttosto giovane, pochi mesi prima. Io un po’ ignorante e un po’ supponente, non dissi nulla. Pensai che però Mingus rappresentava la tradizione, e comunque l’avanguardia doveva essere meglio; ma mi appuntai di ascoltarlo, questo autore di cui tutti i presenti parlavano con aria sognante.

Racconto tutto questo un po’ perché mi va di condividere questo ricordo, e un po’ per via di un episodio significativo, un piccolo ma enorme passaggio di crinale, quei pochi metri di differenza che fanno sì che poi si scenda verso un mare piuttosto che verso un altro. Voglio dire che cinque giorni passati ad ascoltare, dodici ore al giorno, musica di avanguardia, lasciano per forza il segno. Quando inizi ti sembra tutto straordinario (anche perché è da tempo che corri dietro a questo mito) e dove non capisci dai comunque la colpa a te stesso. Ma poi, col succedersi dei concerti, ti rendi conto che anche nel contesto dell’avanguardia le forme finiscono per ripetersi, la quantità delle combinazioni è limitata, e talvolta quella che all’inizio ti era sembrato un problema di difficoltà per l’asprezza del linguaggio, a un certo punto si rivela come semplice noia: dopo tre, quattro giorni, quella roba lì l’avevamo già sentita, e un sacco di volte. Tra gli altri, emergevano comunque dei concerti di un livello differente, e Braxton e Holland si rivelavano certamente più bravi di molti altri, ma era difficile dire perché, visto che, tutto sommato, ritrovavamo anche nella loro musica quelle stesse forme, quello stesso modo di fare, quelle stesse strutture. Ci appariva quindi a un certo punto impossibile sostenere che Braxton (poniamo) ci piaceva perché faceva quel tipo di musica, il jazz di avanguardia. Lì, al festival di Pisa, tutti facevano quel tipo di musica, ma non tutti erano ugualmente apprezzabili.

Ricordo benissimo che l’ultima sera ebbi una discussione feroce con un amico di amico che sosteneva quello che io stesso avrei sostenuto sino a tre giorni prima, ovvero che il valore di quella musica stava nella sua componente di rottura, di contrapposizione, di non rispetto delle regole, di antagonismo al sistema commerciale. Ma come potevano le cose stare a questo modo quando, dopo tanti concerti, ci appariva evidente che esisteva una norma dell’avanguardia, un sistema di regole condivise anche lì, una – chiamiamola così – banalità del nuovo non meno noiosa della banalità del commerciale? Tanto più che quella stessa musica aveva la sua stessa – per quanto minore, di nicchia, marginale, ma non inesistente – dimensione commerciale.

Non ci era più possibile generalizzare, e salvare il genere per ragioni ideologiche, ora che dopo quattro giorni interi di ascolto, ci stava davanti agli occhi (o dentro alle orecchie) che quello era davvero un genere – contro tutto ciò che pensavamo sino a poco prima. Ma se l’avanguardia era un genere, con i suoi maestri e le sue mezzecalzette, le sue maniere e le sue regole, allora la denominazione “avanguardia” non le si poteva più attribuire in senso proprio; perché, in senso proprio, l’avanguardia è la punta estrema di un processo progressivo. Se la si riconosce come genere, allora le si toglie quel privilegio che la denominazione le vorrebbe attribuire. È solo un genere tra gli altri – magari quello che ci piace, ma non di più. Per bene che vada, può essere qualificato come un genere frequentato da molti artisti di valore: ma anche questo va appurato nei fatti, e si può persino scoprire che i musicisti di valore abbondano pure in altri generi, magari persino meno ideologicamente puri, magari persino più mefistofelicamente commerciali.

E allora tanto valeva davvero provare ad ascoltare Charlie Mingus, per scoprire che sarebbe stato bello sentire dal vivo pure lui, e che la sua intelligenza musicale era comunque straordinaria, anche se con l’“avanguardia” (adesso le virgolette sono diventate d’obbligo) non aveva contatti diretti. E magari poi, la scoperta che andavo facendo rispetto al jazz valeva anche per altri tipi di musica, e pure per altre arti; e chissà mai che persino la neoavanguardia letteraria italiana (quella del Gruppo 63 e dintorni) non fosse altro che l’espressione di un genere, uno tra gli altri, difeso, come tale, solo dalla protervia ideologica dei suoi teorici?

Non ho mai smesso di apprezzare Sanguineti e Porta, e di considerarli tra i più importanti poeti italiani del Novecento, ma l’ho fatto per le loro poesie, non per le loro teorizzazioni. In verità non ho nemmeno mai smesso di leggere Adorno, che continua ad apparirmi un critico musicale (e in generale, estetico) di grande qualità; ma lo è, paradossalmente, più a dispetto che a causa della sua concezione dell’arte come contrapposizione all’industria culturale. Lo trovo un concetto banale, quest’ultimo, alla fin fine: non mi spiega affatto perché in quel giugno del 1979 io abbia potuto trovare tanto più entusiasmanti Braxton e Holland di molti loro colleghi, né perché in seguito mi sia accaduto lo stesso nei confronti di Mingus, o perché in qualsiasi ambito io possa trovare delle differenze di qualità del tutto indipendenti dal genere, ma anche dal rapporto di adesione o contrapposizione al Moloch dell’industria culturale – benché non ne ami le regole, di questa, benché la rifugga ogni volta che posso, benché sia rimasto anche in me un po’ di quello spirito da vecchio aristocratico che certamente muoveva anche Adorno. Ma non posso chiudere gli occhi (o le orecchie) in nome di un’idea, qualunque essa sia.

.

Miles Qualche giorno fa, leggendo questo post di Sergio Pasquandrea, mi è venuto voglia di riascoltare Miles Davis. Con la musica di Miles ho uno strano rapporto. E non posso farci niente: ci ho già provato un sacco di volte. Insomma, finché suona il jazz tradizionale lo trovo noioso; non saprei neanche dire perché; so solo che la sua musica non mi prende, scorre su di me senza trovare appigli. Certo che come trombettista è bravo, ma è come se lui e io stessimo parlando lingue diverse: io sento che è fluente, e che può piacere, ma non capisco niente. Nei pezzi per il quartetto degli anni Cinquanta poi, quando ha al suo fianco il giovane Coltrane, la cosa mi diventa ancora più evidente, perché mi rendo conto che appena Coltrane attacca a suonare, di colpo sono tutto orecchi.

Poi c’è la svolta della fine dei Sessanta, e il mezzo milione di copie vendute di Bitches Brew, l’invenzione della fusion e le grida al tradimento, alla deriva commerciale. Bah. Sta di fatto che per me, Miles nasce con questo disco, che trovo straordinario – e gran parte di quello che ha fatto dopo mi piace da morire – al punto che non capisco bene come possa lo stesso musicista produrmi sensazioni così diverse.

Ora, io non sono un esperto di jazz e non ho nessuna pretesa di dire in merito qualcosa di interessante. Probabilmente c’è solo qualcosa che non capisco nel Miles classico, e sarei ben contento se qualcuno mi fornisse gli elementi per capire. A capire e a saper apprezzare c’è sempre solo da guadagnarci.

Quello, piuttosto, che sempre mi ha colpito, è l’anatema lanciato a suo tempo contro il Miles elettrico, e l’accusa di essere commerciale, di essersi venduto al successo. Mi colpisce, questa accusa, perché tradisce un certo atteggiamento purista che attraversa un po’ tutta la critica, di tutti i contesti, linguaggi e generi – con il correlato frequente di un atteggiamente contrario a quello che ho appena espresso, cioè il non voler apprezzare. Sembra quasi che il Miles del dopo la svolta non possa certamente fare della buona musica, perché siccome ha avuto successo commerciale quello che fa è necessariamente cattivo. Posso capire che il successo commerciale possa ingenerare dei sospetti sulla qualità, e che quello che ha avuto successo commerciale possa essere, abbia qualche probabilità in più, di essere cattivo. Ma poi le orecchie le abbiamo. I sospetti sono giustificati, ma solo finché non si tocca con mano come stanno le cose.

Eppure, stranamente, l’atteggiamento purista non solo esiste, ma è incredibilmente diffuso in tutti i contesti, e l’incapacità di apprezzare quello che esce dagli schemi è dilagante. Credo che contribuisca alla diffusione di questo atteggiamento anche un fraintendimento, sempre di origine aristocratica e adorniana come l’atteggiamento in sé: quando si parla di schemi (e dell’uscirne) sembra infatti che si parli necessariamente di industria culturale (e delle produzioni alternative, di nicchia, d’avanguardia, controcorrente). L’industria culturale ha i suoi schemi, certo, a cui di solito si deve adeguare un prodotto per essere commerciale; ma anche ciascuna delle sue alternative ce li ha (ce li hanno le produzioni alternative, quelle di nicchia, le avanguardie, l’essere controcorrente…). In una situazione di nicchia come quella del jazz degli anni Sessanta (una nicchia non troppo piccola, certo, ma sicuramente con le sue regole e il suo pubblico – e quindi i suoi schemi), andare verso il rock è certamente fare quello che non si deve fare, e quindi rompere lo schema.

Ora, essere puristi in una situazione di questo tipo vuol dire ritenere più importante lo schema dei risultati che si possono avere rompendolo. E questo non è un atteggiamento incomprensibile. Il rischio dell’operazione di Miles è quello – e tanto più se ha successo – di distruggere la nicchia; cioè, nello specifico, di distruggere il jazz, o almeno il jazz così come l’abbiamo amato sino a questo momento. La difesa dello schema è una difesa della casa in cui stiamo bene, che in qualche modo abitiamo, dove abbiamo amici con cui scambiamo opinioni, dove siamo riconosciuti e dove riconosciamo gli altri. Se la casa svanisce, come faremo? È per questo che la nuova musica di Miles, ancora prima che brutta, deve essere sbagliata, scorretta, intollerabile. In fin dei conti non abbiamo nemmeno bisogno di ascoltarla: questo è il senso dell’anatema.

Questo atteggiamento purista, di difesa degli schemi, non è una prerogativa di chi ama la tradizione. All’interno delle avanguardie, per esempio, è dominante. E tanto più piccolo è l’orto da salvaguardare, tanto più si sarà duri nel condannare ciò che ne fuoriesce; perché certo, se l’orto è piccolo, il pericolo che possa ridursi fino a scomparire è più grande, e sempre più grande.

Per la mia formazione e i miei interessi, io mi occupo di vari tipi di coltivazioni, tutti ambiti piuttosto piccoli, dove gli orti non hanno comunque modo di espandersi troppo. La varietà dei temi dei post di questo blog dà un’idea piuttosto chiara di quali siano queste coltivazioni. Tra loro, al giorno d’oggi, sicuramente la più piccola è quella del mondo poetico.

È la più piccola in termini quantitativi, di giro di affari e di visibilità pubblica, ma è anche quella che ha – e di gran lunga – la tradizione più antica. Questo produce un effetto paradossale: il prestigio dell’essere un poeta apprezzato non consiste tanto nel guadagno o nell’esposizione mediatica (quanti sono gli italiani che conoscono il nome di Milo De Angelis, per esempio?), ma nel potersi presentare, prima di tutto a se stessi, come qualcuno che è riconosciuto come appartenente alla stessa tradizione di Omero, Dante, Leopardi e Montale. Si tratta di un prestigio virtuale, in termini commerciali, ma estremamente reale e vincente in termini psicologici. Il poeta di oggi riconosciuto grande nel suo ambito non sposta una virgola a livello di cultura dominante, ma per chi lo conosce (e per se stesso, di conseguenza) il suo prestigio è enorme, superiore a quello di un famoso regista, o di una rockstar.

Questo enorme prestigio è però legato alla dimensione minuscola della coltivazione, e a quella microscopica dell’orto di riferimento. C’è da stupirsi se nel mondo della poesia l’orticello venga difeso con le unghie e con i denti? C’è da stupirsi se ci siano critici che forniscono il decalogo di quella che è la poesia buona? Purtroppo non tutti coloro che rompono gli schemi consolidati lo fanno con qualcosa paragonabile a Bitches Brew, perché il talento è raro; ed è quindi facile ai puristi trovare dei controesempi di scarsa qualità, portandoli come prove della miseria in cui vive e produce chi è uscito dall’orto, o non ci è mai entrato.

Il campo del fumetto, che mi è altrettanto caro, mostra, da questo punto di vista, dialettiche molto meno irritanti, spesso fin troppo poco irritanti. Il campo è un po’ più grande (non molto più grande), vi gira più denaro (non granché, certo, ma decisamente di più) e più esposizione mediatica (almeno un poco), ma molto molto molto meno prestigio (quello virtuale di cui sopra). In poco più di un secolo di vita è dura avere degli antenati paragonabili a quelli dei poeti. Per questo le certezze e le difese che contraddistinguono i purismi hanno meno ragione di esistere – e non ci si scanna per decidere che tipo di fumetto sia più autentico, così come succede nel campo della poesia, e in altri. Ci si scanna magari per altro – ma è anche un altro discorso.

Qualcuno, a questo punto, potrebbe anche cercare di spiegarmi perché il secondo Miles debba essere disprezzato, ma non credo che mi convincerà. Do invece qualche chance in più a chi mi volesse convincere della qualità del primo Miles – anche se ormai la vedo dura pure lì, ma non c’è nulla di ideologico in questo. Ci ho provato invano anche con Schumann a farmelo piacere, e lì non c’era né un Coltrane di riserva né una svolta elettrica a cambiare le carte in tavola. Quello che certamente non voglio è che le mie opinioni su ciò che è bene e ciò che è male determino i miei gusti. Se facessi così mi precluderei qualsiasi possibilità di cambiarle, le mie opinioni, qualsiasi possibilità di capire le cose meglio di quanto non le capisca adesso.

2 Febbraio 2011 | Tags: ascolto, ascolto musicale, critica, estetica, fruizione, jazz, John Coltrane, musica, Pierre Boulez, semiotica | Category: estetica, musica, semiotica | Ho partecipato, negli ultimi anni, a diversi convegni dove si è parlato del tema del significato della musica, ho scritto articoli e curato libri dove se ne parla. Continuo a pensare che il tema sia importante e che la musica possa avere un significato nel senso in cui ce l’hanno altre forme espressive. Mi ritrovo però progressivamente più scettico sul fatto che alla musica si debba comunque trovare un significato.

Naturalmente, un brano musicale può avere un significato perché, molto banalmente, qualsiasi cosa prodotta dall’uomo lo può avere. Come detta un vecchio e sempre valido adagio di un grande guru della comunicazione (Paul Watzlawick), non possiamo non comunicare. Questo vuol dire che anche in un brano di musica possiamo trovare intenzioni comunicative, ed è pure giusto attivarci per farlo.

Tuttavia, la mia impressione è che non sia questo il modo corrente in cui noi ascoltiamo musica, o perlomeno che il nostro modo di ascoltare musica non si esaurisca affatto in questo. Anche se la musica colta occidentale si è evoluta negli ultimi secoli in modo da costituire una forma di discorso (richiedendo dunque una ricezione che mette in gioco questioni di significato), la musica che l’ha preceduta, e quella di altre culture che si è evoluta indipendentemente dalla nostra, non ha necessariamente seguito la medesima strada. Inoltre, anche nella musica colta occidentale restano in gioco una quantità di componenti che non chiamano in gioco necessariamente la dimensione del significato.

Intendere la musica come portatrice di significato rappresenta indubbiamente un grande vantaggio per la critica, la quale, esprimendosi attraverso parole, vive per sua natura nella dimensione del significato. Valutare la musica nei termini di quello che “ci vuol dire”, e valorizzarla in relazione ai valori che essa trasmetterebbe, è una mossa che permette alla critica di svilupparsi al meglio, riducendo l’ascolto musicale alla percezione di quei valori e del modo in cui verrebbero trasmessi. D’altra parte, una musica che debba convivere con una critica di questo tipo trarrà vantaggio dall’apparire maggiormente discorsiva, maggiormente propensa a trasmettere valori.

Devo puntualizzare che sto parlando di musica pura, strumentale. Se c’è di mezzo la parola, o una dimensione scenica, l’universo del significato è già legittimamente entrato in gioco in altro modo, e l’invito a leggere la musica in questa medesima dimensione è naturalmente molto più forte e giustificato. Pure qui, va detto, la questione non si esaurirebbe con questo – ma non ne voglio parlare in questa sede.

Per entrare più nello specifico della questione, sulla musica pura, un aspetto che, a mio parere, per esempio, caratterizza il jazz, è quello di aver coniugato la tradizione occidentale colta della musica-come-discorso con altre componenti di origine popolare ed etnica, che si sono evolute al di fuori di questo ambito. Quando ascolto John Coltrane, la qualità del suo fraseggiare, delle sue invenzioni melodiche e del modo in cui porta avanti le proprie sequenze di note sono tutti elementi di carattere “discorsivo” che indubbiamente fanno parte del piacere che la sua musica mi procura. Il suo modo di passare da dimensioni liriche a dimensioni rabbiose, trasognate, appassionate, frenetiche, distese e così via, fa parte di quello che Coltrane mi trasmette, e non c’è dubbio che io ami la sua musica anche per quello.

Ma tutto questo non mi spiega come mai io possa restare attaccato alla voce del suo sax anche dopo aver sentito per caso due sole note, e ancora prima che qualcosa mi si illumini in testa, quasi esclamando “Coltrane!” – perché quel qualcosa che mi si illumina è l’effetto e non la causa del piacere improvviso.

Certo, persino quelle due note di sax afferrate per caso possono essere interpretate come portatrici di significato. Ci sono belle pagine di Davide Sparti (Il corpo sonoro, 2007) sulla capacità di Coltrane di ricreare l’emotività della voce umana attraverso il semplice modo di emettere il suono attraverso l’ancia nel tubo del sax. Seguendo questa intuizione, pure quelle due note sarebbero portatrici di significato. Dovremmo allora dire che l’intonazione di Coltrane rimanda a quella della voce, e ai significati che le associamo normalmente? Forse sì.

Eppure, quando si dice che io assomiglio a mio fratello non si vuol dire che io ho senso in quanto assomiglio a lui, e rimando semanticamente a lui e di conseguenza ai suoi significati. Se io assomiglio a mio fratello non sono un segno di lui più di quanto lui non sia un segno di me. Allo stesso modo, le due note di Coltrane non rimandano alla voce umana più di quanto essa non rimandi a loro. Dovremmo allora dire che sia le note che la voce portano senso allo stesso modo, in maniera parallela, e che la somiglianza è un semplice suggerimento di trovare nelle note quello che troviamo nella voce.

Ma se dal modo di intonare le note passiamo alla melodia, dove finisce la somiglianza? A un’altra melodia, che ripropone il medesimo problema un po’ più in là? O magari all’andamento del mio corpo, come tende a fare una certa musicologia recente? Tuttavia, se metto in gioco l’andamento del corpo, devo davvero continuare a parlare di rimando semiotico, o non sarà piuttosto altro, quello che è in gioco? Prima di rimandare all’andamento del mio corpo, la mia sensazione è che la musica di Coltrane lo produca, lo provochi. Prima di un meccanismo di rimando segnico sembra entrare in gioco un meccanismo di sintonizzazione, di compartecipazione, di “fare insieme la stessa cosa”. Persino nell’effetto delle due note e della voce, di cui parlavamo sopra, potrebbe giocare allora questa stessa sintonizzazione, il porsi nel medesimo mood.

Certo, c’è comunque di mezzo il riconoscimento: se non riconosco qualcosa come note o voce, o come melodia, non avverrà nessuna sintonizzazione. E se lo riconosco, l’ho già riconosciuto come qualcosa, e l’ho già fatto rientrare in un universo di senso. La mia sensazione è però che la dimensione del significato a cui la musica non può non essere ricondotta si esaurisca qui (mentre quella a cui può essere ricondotta non si esaurisce né qui né mai). In altre parole, la prima funzione del mio godimento nei confronti della musica di Coltrane (e di tanta altra musica di cui godo, ovviamente) starebbe nella sintonizzazione che essa produce in me, e nel percorso su cui, attraverso questa sintonizzazione, io vengo condotto. Se rifletto su questo percorso, poi, la dimensione del significato può incominciare a dispiegarsi, e da questo momento senza fine. Ma se io non sono un critico musicale, quanto ho bisogno di riflettere sul percorso? Lo vivo, piuttosto, e basta. Mi lascio percorrere, piuttosto, e basta. Approfitto di questa occasione per vivere, attraverso questo percorso, delle esperienze altrimenti ben più pericolose. Nel percorso posso trovare, certamente, degli effetti di senso – ma io ci sono già dentro, nel percorso, ancora prima di trovarli.

Non è il ritmo, non è il timbro o la melodia a produrre questi effetti, non sono quelle componenti della musica che la critica tradizionale definisce “sensuali” – anche se certamente ritmo, timbro e melodia giocano la loro parte. Ho parlato di Coltrane perché la sua musica, il suo jazz, riesce a essere insieme trascinante e intellettuale. Certo, nella musica di Pierre Boulez la componente intellettuale, discorsiva, ha un ruolo di base più importante, ma proprio perché è musica, e non prosa critica, pure con i pezzi di Boulez, quando li si sa ascoltare, si può essere travolti, trascinati, ci si può ritrovare immersi.

Senza immersione, e sintonizzazione, non c’è godimento estetico, né in musica né altrove. Immersione e sintonizzazione sono due tipi di azione. La comprensione è spesso di grande importanza per l’azione, ma è una cosa diversa, che non può essere confusa con lei. Confondere l’agire con il comprendere ci porta a confondere la fruizione con la critica.

In almeno un post precedente ho introdotto il tema delle immagini finalizzate al racconto. Ma quella volta poi il discorso si spostò, grazie alla polemica con Stefanelli, sul tema dell’origine del fumetto. Voglio tornarci sopra ora, per vedere le cose da un altro punto di vista.

Riprendo da alcune parole scritte allora:

La narrazione per immagini è sempre esistita, sin da quando si dipingevano i bisonti sulle pareti della grotta di Altamira, per farne presumibilmente gli attori di una storia raccontata a voce nel corso di una cerimonia rituale. Con l’avvento della scrittura e l’abitudine alla sequenzialità legata alla lettura, la narrazione per immagini prende talvolta essa stessa la forma di una sequenza, oppure inserisce filatteri di testo verbale in un contesto figurativo. In un certo senso gran parte della pittura medievale non è che narrazione per immagini, e non mancano gli esempi di sequenze narrative vere e proprie.

I concetti importanti li avevo già scritti allora, ma non ne avevo tratto le dovute conseguenze. Ora li ho evidenziati col neretto. Se riguardiamo l’arte visiva occidentale sino a qualche secolo fa, ci accorgiamo che essa è sostanzialmente narrativa. Non lo è talvolta nella decorazione (ma la decorazione è appunto tale – cioè non è figurazione autonoma); non lo è talvolta quando rappresenta la divinità e i luoghi ad essa vicini (perché qui vuole esprimere proprio l’assenza del tempo, e quindi degli eventi). Come ci ricorda Lina Bolzoni (La rete delle immagini. Predicazione in volgare dalle origini a Bernardino da Siena, Torino, Einaudi 2002) le immagini prodotte nel medioevo erano addirittura pensate per essere fruite in presenza di una voce narrativa di accompagnamento. E in questo senso non erano molto diverse, quanto a funzione, dai bisonti dipinti sulle grotte di Altamira.

Ma se pensiamo alla pittura in questi termini, è inevitabile pensarla, sino a un certo momento della sua storia, come narrazione per immagini. La concezione moderna della pittura, formalistica e plastica, è quindi impensabile prima del tardo Rinascimento, ed è figlia, credo, della pittura di genere, che è il primo tipo di pittura (non decorativa) che possa fare a meno del racconto – anche se per molto tempo continua a faticare davvero a farne a meno. E la nascita della pittura di genere, a sua volta, è legata alla diffusione di un modo diverso di utilizzare la pittura, in cui il privato (e l’arredamento delle case) gioca un ruolo particolare.

Comunque sia, nel corso del Rinascimento la pittura impara a costruire il proprio discorso da sé, e a fare a meno della necessità di una parola che l’accompagni. Quando Velázquez dipinge Las Meninas, l’acquisizione è pienamente compiuta, e la pittura è già qualcosa di molto simile a quello che intendiamo oggi.

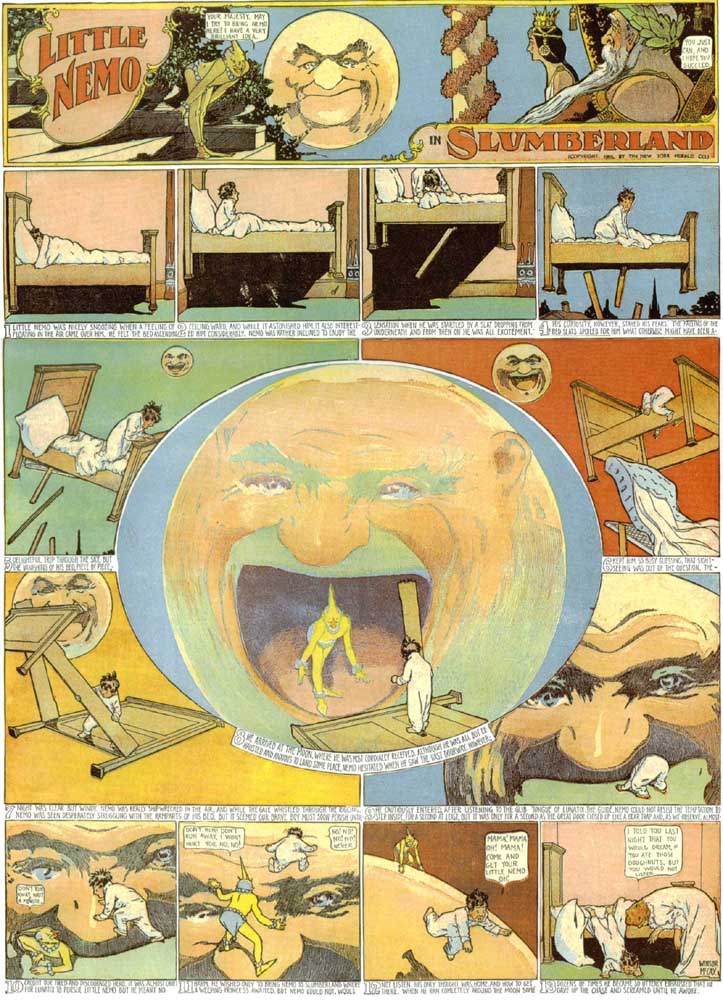

Ma se le cose stanno così, e la pittura è stata sino a tutto il medioevo sostanzialmente narrazione per immagini, allora il problema storico non è quando sia nata la narrazione per immagini, bensì semmai quando sia nata la pittura intesa in senso moderno. In questa prospettiva, il discendente diretto di (poniamo) Paolo Uccello non è Pablo Picasso, ma Winsor McCay!

Certo, il fumetto, inteso in senso stretto, non poteva nascere prima. Gli mancava la possibilità di riprodurre tecnicamente le immagini per il grande pubblico – ma soprattutto gli mancava l’abitudine nel pubblico alla lettura e di conseguenza alla sequenzialità ad essa legata. Quando nel corso del Rinascimento a una pittura legata alla parola si sostituisce progressivamente (e mai del tutto, come sanno bene i teorici visivi della Controriforma) una pittura autonoma, autoesplicativa, la percentuale di coloro che sono avvezzi alla lettura e alla sequenzialità è ancora minima rispetto alla totalità dei fruitori delle immagini. Un’arte visiva sequenziale autonoma non può davvero nascere se non c’è nel suo pubblico una competenza sequenziale sufficientemente evoluta.

Nei due secoli che seguono, la narrazione per immagini vive un’esistenza più sotterranea, mentre l’alfabetizzazione si diffonde, e la cultura stampata inizia ad assumere forme anche popolari. Ma è interessante che l’evento scatenante, quello da cui esplode davvero il fumetto in senso stretto, avvenga negli Stati Uniti, nel medesimo contesto in cui nasce anche l’altra grande creazione artistica originale americana: il jazz.

Le riflessioni che state leggendo provengono da un incontro fortuito che ho fatto oggi in rete, un articolo di Giorgio Rimondi sul jazz dove si dicono (con tre anni di anticipo) cose piuttosto simili a quelle che ho scritto anch’io in un post di qualche settimana fa sulla scrittura e sulla musica. Rimondi ritiene, come me, che il jazz sia nato come reazione dell’oralità (con tutte le sue potenzialità espressive) al dominio della scrittura in ambito musicale. Ovviamente, la scrittura ha permesso alla musica un’evoluzione che altrimenti le sarebbe stata impossibile; ma le ha anche chiuso una serie di possibilità, che hanno continuato ad esprimersi nelle tradizioni popolari, senza però possibilità di accesso alla sfera colta, pubblica, di grande diffusione. Il jazz rappresenta questa mediazione: quella delle istanze dell’oralità, dell’espressività diretta, portate in un contesto sia popolare che colto.

La coincidenza del contesto di nascita tra fumetto e jazz mi ha sempre colpito; ma solo alla luce di considerazioni come queste sul rapporto tra scrittura e oralità, si può capire come non si tratti di una semplice casualità. Tutte e due le nascite avvengono in America, a cavallo tra i due secoli, in un contesto di minoranze etniche alla ricerca dell’integrazione; in un mondo nuovo che, in quanto tale, è sufficientemente slegato dalla tradizione da poter accettare più facilmente le innovazioni; in un mondo nuovo che si gloria di essere la patria della democrazia, dove non esistono privilegi di casta né alcun tipo di nobiltà – ma anche in un contesto di ricchezza crescente, di fiducia nel futuro, e di volontà di sviluppare un’identità propria, sufficientemente distinta da quella della vecchia Europa, nonostante essa resti comunque l’inevitabile punto di riferimento.

È questa situazione particolare che permette il riemergere di istanze che in Europa sarebbero probabilmente rimaste ancora a lungo sommerse: quella di una musica meno intellettualmente legata ai rigori geometrici della scrittura musicale, e quella di una narrazione per immagini finalmente dotata di un pubblico e di una tecnologia riproduttiva adatti. Queste istanze spingevano dappertutto, nell’Occidente, ma in Europa l’inerzia della tradizione le avrebbe probabilmente tenute ancora sotto controllo a lungo, se non per sempre. In America, viceversa, erano funzionali a quel diverso contesto.

Detto questo, si potrebbe pure osservare che non solo nel jazz ma anche nel fumetto sono in realtà presenti delle istanze orali importanti, e che, se pure di una sorta di scrittura si tratta, il fumetto è una scrittura che riproduce in immagine i corpi e li dota di parola diretta, ricreando in qualche modo con la sequenza delle vignette la sequenzialità della dimensione orale. Qualche accenno a questo tema l’ho fatto anche qui. Più estesamente ne parlo invece in un saggio che dovrebbe essere in uscita sulla rivista Fictions. Studi sulla narratività, dal titolo “Disegni che parlano. Il fumetto tra oralità e scrittura”.

|

Post recenti

-

Babel, Connessioni: due antologie

-

No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?

-

La spigolatrice callipigia

-

La disalterità di Lella De Marchi

-

Lo scrutare nel buio di Laura Liberale

-

Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni

-

Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti

-

Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet

-

Dopo Mafalda

-

Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)

-

Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale

-

Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti

-

Storie di polli e di donne sedute

-

La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)

-

Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere

-

Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)

-

Scrivono di me, su Bologna in Lettere

-

Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare

-

Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito

-

Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria

|

Some Books of Mine ------------------

------------------

------------------  ------------------  ------------------  ------------------

------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog

|

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti