Continuo le riflessioni sulla ritualità del testo poetico esposte in questo post.

Si diceva che la poesia deriva la sua dimensione sacrale dal porsi come una situazione rituale, in cui il lettore dà vita al testo scritto leggendolo (almeno interiormente) ad alta voce, e così vivendolo, in sintonia ritmica con tutti gli altri lettori del medesimo testo, passati e futuri. Per funzionare, la poesia richiede dunque al suo fruitore un fare, una posizione cioè più attiva del semplice scorrimento con gli occhi cui siamo abituati nel leggere normale prosa.

Ma, che cosa succede quando la poesia viene letta ad alta voce da altri, e recepita solo attraverso l’udito? Ci sono diversi ordini di problemi.

In primo luogo c’è una potenziale riduzione di comprensibilità. Da secoli, i testi poetici sono fatti per essere fruiti prima di tutto attraverso lo sguardo, un senso globale, che permette in qualsiasi istante di rallentare o interrompere la sequenzialità, per magari tornare indietro, rileggere quanto non era chiaro, confrontare visivamente parti diverse del testo… L’ascolto non permette nulla di tutto questo: siamo vincolati al flusso. Se il recitante è bravo, ovviamente, saprà aggiungere, attraverso l’intonazione, strumenti di interpretazione, almeno in parte riducendo i problemi. Ma non potrà mai arrivare a restituirmi quello che il testo scritto mi avrebbe potuto dare.

Permettere all’ascoltatore di leggere autonomamente il testo scritto mentre il recitante lo esegue risolve questo problema. In questo modo non si perde quello che lo sguardo può cogliere dalla versione scritta, e si acquista quello che una buona voce sa dare.

In alternativa, bisogna che la poesia sia stata scritta appositamente per l’oralità, pensandola davvero come un meccanismo sonoro. Tali sono, per esempio, i componimenti di Lello Voce, la cui versione scritta non è in realtà che un palinsesto, un canovaccio, un supporto per la memoria, uno spartito. Una poesia pensata per la voce finisce per essere diversa da una pensata per l’occhio, e, inevitabilmente, si allontana da una tradizione basata sulla scrittura.

Il secondo ordine di problemi riguarda la dimensione rituale. Se il lettore autonomo entra nella dimensione rituale attraverso il proprio fare, la propria attività pratica come lettore, cosa ne sarà di tutto questo se questa stessa attività gli viene sottratta da un recitante diverso da lui stesso? La ritualità del semplice ascolto è molto più debole di quella della recitazione diretta. A meno che il fare dell’ascoltatore/spettatore non possa riproporsi in diverso modo.

Ascoltando musica, per esempio, possiamo ballare, o andare a tempo, o canticchiare tra noi la melodia che sta venendo eseguita. Sono tutti modi attraverso i quali l’ascoltatore si fa attivo, partecipe, e vive la musica avendo almeno una piccola parte nel suo farsi. Ma può la poesia recitata produrre effetti di questo tipo?

Di nuovo, la simultanea visione del testo scritto permetterebbe di indebolire il problema, rimettendo in gioco le componenti visive altrimenti escluse. Ma che succede con una poesia radicalmente orale, come negli esempi fatti sopra?

La mia sensazione è che le componenti di prevedibilità di un testo poetico siano troppo inferiori a quelle di un brano musicale, per poter permettere una partecipazione attiva sin dal primo ascolto. Probabilmente ascolti ripetuti permetteranno l’istanziarsi della situazione di tipo rituale, perché l’ascoltatore/spettatore ha intanto memorizzato almeno in parte i testi, e può ripeterli (liturgicamente) con il recitante.

Quando la poesia era sostanzialmente orale, la situazione era un po’ di questo tipo. Un po’ i testi erano noti, e un po’ la poesia era musicata, cioè era canto, musica. Ma ora che la poesia è sostanzialmente scritta, se la poesia orale non recupera in qualche modo una dimensione musicale, è destinata a perdere la componente rituale, rimanendo puro spettacolo, performance altrui, in cui, come nel teatro o nel cinema, si è attori oppure spettatori, di qua o di là dalla barricata, e comunque non compartecipanti.

Certo, la poesia resta conosciuta come tale, e il carattere sacrale che le viene dalla dimensione rituale può restarle attaccato addosso anche là dove la situazione rituale è stata annullata. Ma questo vale perché la situazione rituale della lettura personale è la norma, oggi, mentre la recitazione altrui ad alta voce rimane un’eccezione. Se le parti si invertissero, la poesia subirebbe un cambiamento di status che la porterebbe a essere molto più vicina al teatro – il quale deve, faticosamente, ricostruire la propria dimensione rituale in altri modi, ritualizzando anche la partecipazione come spettatore. Oppure, per sopravvivere, la poesia dovrebbe trasformarsi in musica, e diventare, per esempio, canzone d’autore. Ma qui insorgono altri guai…

Raramente, leggendo un libro, ho trovato una tale comunanza di vedute, come con questo di Brunella Antomarini, La preistoria acustica della poesia (Nino Aragno 2013, 110 pp.). A parte qualche osservazione, peraltro del tutto marginale, mi piacerebbe averlo scritto io – il che è un modo indiretto per dire che ho apprezzato enormemente il libro non solo per la concordanza teorica, ma anche per la piacevolezza della scrittura e dello sviluppo del discorso. Raramente, leggendo un libro, ho trovato una tale comunanza di vedute, come con questo di Brunella Antomarini, La preistoria acustica della poesia (Nino Aragno 2013, 110 pp.). A parte qualche osservazione, peraltro del tutto marginale, mi piacerebbe averlo scritto io – il che è un modo indiretto per dire che ho apprezzato enormemente il libro non solo per la concordanza teorica, ma anche per la piacevolezza della scrittura e dello sviluppo del discorso.

Il punto cruciale del libro non è semplicemente quello suggerito dal titolo, perché limitarsi a sostenere che la poesia ha una preistoria orale sarebbe scoprire l’acqua calda. Ma Antomarini, pur certamente inserendosi in una tradizione sull’oralità che va da Parry e Lord ad Havelock e Ong, fa qualche passo più in là, rimproverando ad Havelock, per esempio, di avere inteso l’uso (originario) del verso soltanto come uno stratagemma mnemonico per trasmettere nel tempo il sapere. Piuttosto, lo scopo arcaico del verso era quello “di interiorizzare e rimettere in atto ogni volta (a ogni ripetizione del rito o della performance) una scena che provoca di nuovo quella sollecitazione emotiva (e acustica)”.

In altre parole, il gesto poetico apparterrebbe assai di più alla sfera del fare che non a quella del comunicare. Per questo stesso motivo, la coerenza discorsiva non è un requisito necessario del testo poetico. Come si può vedere bene, per esempio, analizzando gli hain-teny malgasci, la principale funzione del testo poetico è quella di ri-creare una certa situazione emotiva, anche complessa e incoerente, pur se dotata di una continuità di spostamenti emotivi. L’andamento ritmico produce una situazione di carattere rituale, nella quale è possibile rivivere le emozioni del vissuto; ed è la parola comunicativa a essere asservita alla preminenza del ritmo, piuttosto che viceversa: “anche quando la scrittura s’impone sul componimento ritmico poetico e anche quando perciò la simbolicità vi penetra, comunque resta delimitata e riportata continuamente a un livello materiale, motorio e sensoriale.”

Per questo, secondo Antomarini, non solo la poesia è traducibile, ma in un certo senso, deve essere tradotta, perché nell’impossibilità di ottenere nella nuova lingua lo schema ritmico originale, è necessario cercarne uno nuovo; e in questo modo si perpetua il meccanismo operativo della poesia stessa, che è fatta per fare, per trovare sempre nuovi rinvii alla situazione emotiva di riferimento.

Certo, il passaggio alla dimensione scritta ha trasformato la poesia, però non abbastanza da farle perdere la sua natura originaria. La spazialità compresente della dimensione visiva ha permesso a molti testi poetici di sviluppare un senso complessivamente coerente; ma la natura puntuale del fenomeno sonoro – per cui non si può tenere a mente un intero brano ascoltato, il quale agisce piuttosto per continui spostamenti emotivi – continua ad agire attraverso il ritmo (molte molte pagine del mio Il linguaggio della poesia sono dedicate proprio a questo tema).

E restando in tema di sintonie, mi colpisce pure che i due poeti che Antomarini cita di più siano Dino Campana e Amelia Rosselli (due nomi sin troppo ricorrenti nella pagine di questo blog). Sarà che chi concepisce la poesia in questo modo finisce per approdare proprio su di loro?

_________________________________________________

Ecco alcune serie di post in cui ho sviluppato all’incirca gli stessi temi: sulla poesia come fare (attraverso Goethe), sul verso e su Amelia Rosselli, sul verso e sul respiro, sui problemi della poesia in prosa. Poi c’è questo vecchio saggio per TempoFermo, sulla comunicazione emotiva, dove sviluppo ulteriormente i temi del mio libro sulla tensione e il ritmo.

9 Gennaio 2013 | Tags: musica, oralità, poesia, poesia orale | Category: musica, poesia |  Leggo sull’ultimo numero (25) di Alfabeta una interessante sezione sulla poesia vocale/orale, di cui apprezzo soprattutto un breve intervento di Paolo Giovannetti, dove si esprime molto chiaramente il delicato e complesso rapporto, in questo campo, tra la forma scritta e il suo dispiegamento sonoro. Interessante è anche la distinzione, anzi contrapposizione, che Gabriele Frasca pone poi tra poesia e letteratura, analoga a quella tra un fare spontaneo, collettivo e organizzato e un’attività di carattere pressoché industriale regolata dai principi del copyright. Del resto anche Giovannetti sembra concludere in una direzione simile (senza tirare in ballo la letteratura), quando dice che nella poesia orale “la forma può nascere ‘subito’ dai contenuti, da unità elementari di significato che preesistono al ritmo e gli danno senso”. Leggo sull’ultimo numero (25) di Alfabeta una interessante sezione sulla poesia vocale/orale, di cui apprezzo soprattutto un breve intervento di Paolo Giovannetti, dove si esprime molto chiaramente il delicato e complesso rapporto, in questo campo, tra la forma scritta e il suo dispiegamento sonoro. Interessante è anche la distinzione, anzi contrapposizione, che Gabriele Frasca pone poi tra poesia e letteratura, analoga a quella tra un fare spontaneo, collettivo e organizzato e un’attività di carattere pressoché industriale regolata dai principi del copyright. Del resto anche Giovannetti sembra concludere in una direzione simile (senza tirare in ballo la letteratura), quando dice che nella poesia orale “la forma può nascere ‘subito’ dai contenuti, da unità elementari di significato che preesistono al ritmo e gli danno senso”.

E, certo, tutto questo porta acqua al mulino dell’appello iniziale di Lello Voce, che reclama uno spazio anche critico per l’oralità in poesia – istigandomi alcune riflessioni.

Sul fatto che la poesia metta in gioco un accordo collettivo, e quindi un collettivo fare (non soltanto di carattere intellettuale/interpretativo) non ho molti dubbi. Gran parte del mio libro Il linguaggio della poesia si basa proprio su considerazioni di questo tipo, e sul fatto che la poesia scritta viva comunque di una dimensione sonora virtuale ed evocata di cui non può in ogni caso fare a meno.

Tuttavia, nella ricostruzione virtuale della voce che il lettore privato, individuale, di poesia è tenuto a compiere, proprio perché virtuale, interiore, non si realizzano certi aspetti di spettacolarità che mi pongono qualche problema nella poesia veramente vocalizzata. Mi spiego, perché la cosa non è affatto ovvia. Non sto condannando la spettacolarità in quanto tale, ma la sto contrapponendo alla partecipazione rituale. In altre parole, il bravo lettore privato di poesia scritta è costretto a vocalizzare il testo che legge, almeno intimamente, per comprenderlo; e, nel fare questo, egli lo sta in qualche modo vivendo, e interpretando nel senso in cui un pianista interpreta uno spartito (oltre a interpretare nel senso in cui si interpreta – ovvero si fornisce una comprensione a – un testo). Il bravo lettore privato, nel fare questo, sta cioè partecipando al rito del ricreare la magia orale nascosta nelle parole scritte.

Quando il performer fa la stessa cosa di fronte a un pubblico è tuttavia lui solo quello che vive e interpreta (nel senso musicale), mentre al pubblico non resta che recepire e interpretare (nel senso semantico). La partecipazione non c’è più nello stesso modo: c’è invece lo spettacolo, un’azione a cui non partecipiamo ma assistiamo, non un fare ma un percepire/conoscere.

È paradossale che la poesia nasca, storicamente, come oralità ponendosi come momento culminante di una situazione rituale compartecipata e agita da tutti, per ritrovarsi oggi a rinascere come oralità ponendosi fondamentalmente come spettacolo, ovvero negazione dell’azione collettiva, mentre quest’ultima si ritrova – certo in forme più pallide – semmai nella fruizione individuale mediata dalla scrittura. Evidentemente quell’azione che potrebbe apparire la stessa (declamare versi, o comunque parole ritmate) viene resa differente dalla trasformazione del contesto che la contiene.

Certo c’è l’analogia con la musica, e il fatto che, a determinate condizioni e entro certi limiti, quest’ultima è ancora in grado oggi di costruire una situazione rituale e collettiva (anche se molta musica, specie quella colta, è prima di tutto spettacolo, cioè discorso rivolto al pubblico). Ma la partecipazione collettiva, nella fruizione musicale, si basa sostanzialmente sul moto corporeo, cioè sul fatto che con qualche parte del corpo (o magari tutte, se si arriva alla danza vera e propria) chi ascolta partecipa, fa.

Questa componente partecipativa non svanisce mai del tutto in musica, e ne restano elementi persino nella musica più intellettuale e “discorsiva”. In questo senso, la musica colta rappresenta sempre un percorso tra dimensione partecipativa (collettiva) e dimensione discorsiva (da chi fa a chi ascolta, cioè spettacolare); e, tutto sommato, anche la musica più popolare costituisce un percorso di questo genere, solo molto più spostato dal lato della partecipazione.

Io credo che anche la poesia viva di un analogo percorso tra partecipazione e discorso. E nel momento in cui noi leggiamo privatamente un testo poetico dobbiamo ri-farlo vocalmente (almeno con la voce interiore) mentre al tempo stesso ne comprendiamo il discorso. Se saltiamo una delle due fasi non stiamo fruendo poesia, bensì prosa, oppure musica.

Il problema della poesia vocalizzata è che non necessariamente essa gode del medesimo privilegio compartecipativo di cui gode la musica. Non è detto che essa infatti spinga i nostri corpi a muoversi, a seguire il ritmo, a danzare. Paolo Giovannetti fa notare nel suo articolo che i tipi di oral poetry che il pubblico sembra apprezzare di più sono quelli fortemente ritmici, o per una ritmica del suono (posizione degli accenti, delle rime, in generale del battito, come nel rap), o per una ritmica del senso (parallelismi, antitesi, figure retoriche chiare del livello del senso). Credo che il punto sia proprio questo: le performance poetiche di questo tipo permettono al fruitore di partecipare attraverso il ritmo, di essere a propria volta attivo, di fare con il proprio corpo, di accordarsi a un sentire collettivo.

Ma una poesia che funzioni bene in questo senso non è necessariamente una poesia che funziona bene anche per una fruizione personale e privata. La fruizione visiva, ottica, pur se accompagnata dalla voce interiore, si trova attratta da aspetti diversi da quelli da cui si trova attratta la fruizione acustica.

In altre parole, per quanto io ami la poesia di Montale (tanto per fare un esempio tra mille ugualmente legittimi), troverei mortifera una pubblica lettura di testi suoi della durata di un’ora – a meno che già io non li conosca un poco a memoria, quei testi, o a meno che contemporaneamente non li possa avere sotto gli occhi. Montale (come quasi nessun poeta italiano da qualche secolo a questa parte) non ha scritto per essere ascoltato, bensì per essere letto (e magari poi, e insieme, anche ascoltato); nello scrivere, aveva la sua poesia sotto gli occhi, non nell’aria attorno a lui sotto forma di vibrazioni sonore.

La poesia sonora/orale non può dunque essere semplice poesia scritta ben recitata. È piuttosto un linguaggio diverso, qualcosa che si deve basare su pertinenze diverse, perché richiede un’attenzione differente. Paradossalmente, la sua scrittura dovrebbe essere chiaramente marcata come una semplice partitura per l’esecuzione orale, per non confondersi con la poesia scritta, la cui scrittura non è semplicemente una partitura, bensì il suo modo principale (seppur non esclusivo) di essere.

Il problema, dal punto di vista della fruizione, è che la poesia sonora/orale, almeno da noi, non ha tradizione; cioè non ha tradizione recente: quella antica e nobilissima è di fatto dimenticata, se non da pochi, e magari ricordata solo virtualmente e accademicamente. Il fatto di non avere tradizione si paga in vari modi: prima di tutto, il pubblico non sa bene come ascoltare questa roba (è poesia? è musica? cos’è?) e si attacca a ciò che riconosce (come spiega bene Giovannetti); in secondo luogo, quella parte privilegiata di pubblico che è la critica si trova nella medesima situazione, ma fatica ad ammetterlo, e continua a giudicare con gli strumenti che possiede, sempre a cavallo tra musica e poesia di tradizione scritta – strumenti che spesso si rivelano del tutto insufficienti (proprio come coloro – perdonatemi il paragone – che condannano il fumetto perché il suo disegno con è comparabile alla pittura e la sua scrittura non è comparabile al romanzo; peccato che il fumetto, benché apparentato con entrambi, sia una terza cosa).

Sia per il pubblico che per la critica la costruzione di strumenti atti a recepire e/o a valutare non può essere il prodotto di un atto volonteroso. Le tradizioni si creano per stratificazione, non per costruzione volontaria. Quello che volontariamente si può fare è contribuire al formarsi di una tradizione, sospendendo o attenuando il giudizio sino a quando non ci si ritrova finalmente dentro – ma ci possono volere decenni, secoli…

In assenza di una tradizione di riferimento, è persino difficile distinguere i livelli di qualità, separare il grano dal loglio. Forse in questa fase dovremmo ascoltare tutto, tollerare tutto, anche quello che non capiamo. Questo probabilmente non è davvero possibile, ma si tratta di una prospettiva da tenere presente comunque, nell’ascoltare oral poetry, specie quando riteniamo che non ci piaccia.

Io non so se la poesia sonora/orale avrà futuro, però da quando l’epoca dell’oralità primaria è finita, questa è la prima epoca in cui le condizioni sociali e tecniche ne potrebbero permettere una rinascita. Ma non è il passato che ritorna: è una cosa nuova, per noi del tutto nuova, e come tale, io credo, siamo tenuti a considerarla.

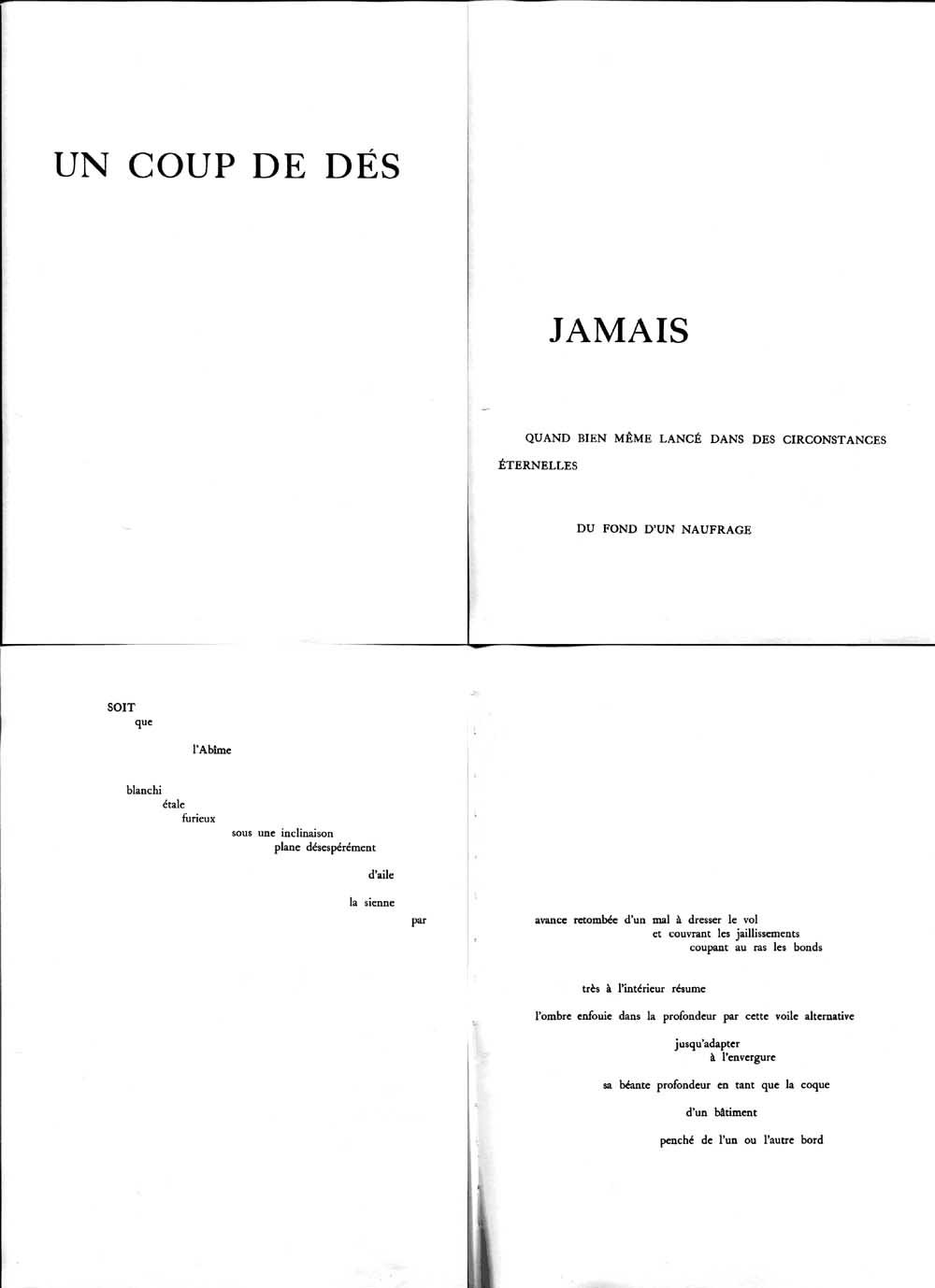

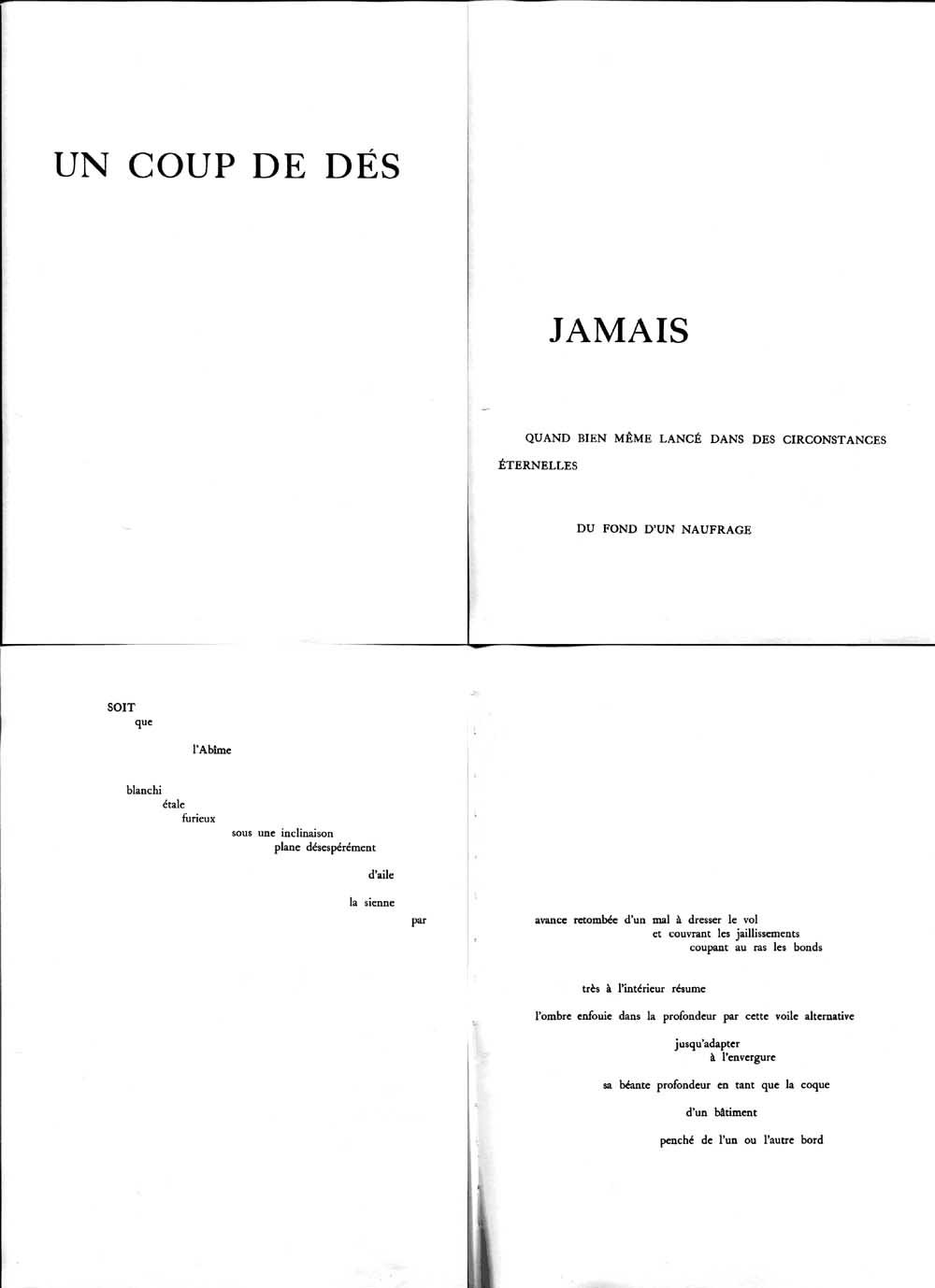

Stéphane Mallarmé, "Un coup de dés", 1897 (prima, terza, quarta e quinta pagina) Il poemetto Un coup de dés, che Mallarmé pubblica nel 1897, solleva un problema che mi sembra non piccolo rispetto al rapporto tra scrittura e voce in poesia. La cosa paradossale, in tutto questo, è che Mallarmé sta cercando di riportare alla poesia quello che gli sembra che la musica le abbia un po’ usurpato. Vale la pena di leggere qualche riga della breve, ma importante, introduzione che lui stesso scrive, a presentazione e spiegazione della novità grafica (per quegli anni assoluta) di questi versi:

Gli spazi bianchi, in effetti, assumono importanza, colpiscono immediatamente; la versificazione ne ha bisogno, come silenzio circostante, così che un frammento, lirico o di poche sillabe, occupa in mezzo circa un terzo dello spazio della pagina: io non trasgredisco questa misura, mi limito a disperderla. La carta bianca entra in gioco ogni volta che un’immagine, di per sé, finisce o inizia, accettando la successione di altre, e poiché non si tratta, come sempre, di tratti sonori regolari o versi – bensì piuttosto di suddivisioni prismatiche dell’Idea, l’istante in cui appaiono così come la loro durata, in qualche messa in scena mentale precisa – è in posizioni variabili che si impone il testo, più vicine o più lontane dal filo conduttore latente, a seconda della verosimiglianza. Il vantaggio, se mi è permesso dirlo, letterario di questa distanza che separa mentalmente dei gruppi di parole, o le parole tra loro, sembra sia ora di accelerare ora di rallentare il movimento, la scansione, la recitazione stessa secondo una visione simultanea della pagina: essa stessa presa come unità come altrove lo è il Verso o la linea perfetta. L’effetto poetico fiorirà e si disperderà velocemente, secondo la mobilità dello scritto, intorno alle fermate frammentarie di un’espressione scritta tutta in maiuscolo che è introdotta dal titolo e lo estende. Tutto avviene, brevemente, sotto forma di ipotesi: si evita il racconto. Si aggiunga che questo uso del pensiero a nudo con ritirate, prolungamenti, fughe, o il suo stesso aspetto grafico risulta essere, per chi legge a voce alta, uno spartito. La diversità nei caratteri di stampa tra i motivi preminenti, uno secondario e quelli adiacenti, impone la propria importanza all’emissione orale, e l’andamento del rigo ora mediano, ora verso l’alto o verso il basso della pagina indicherà la salita o discesa dell’intonazione.

Insomma, sembra che Mallarmé abbia pensato queste pagine come una sorta di spartito, per guidare la recitazione. Ma c’è qualcosa che non quadra del tutto nel suo discorso.

Mallarmé, infatti, non poteva non sapere che in uno spartito musicale tutti i segni sono assolutamente codificati, e se anche resta, inevitabilmente, un notevole grado di libertà all’interprete, pure non ci sono dubbi sul fatto che una certa nota sia, poniamo, un sol, in semiminima, in posizione di levare, pianissimo. Ma qui, la diversità dei caratteri di stampa, come dev’essere intesa dall’interprete: come una differenza di intonazione? o di volume? o di registro della voce? e il fatto che si vada a capo, in certi casi, senza tornare a inizio riga, come va espresso distintamente dall’andare a capo ritornando a inizio riga? e la maggiore quantità di bianco, se dev’essere un silenzio, come va quantificata temporalmente?

Non esiste nessuna regola, nessuna codifica, per questo spartito; il quale, di conseguenza, non può essere uno spartito. Sono al massimo indicazioni di carattere analogico, evocativo, che possono sollecitare esecuzioni vocali diversissime tra loro, ben difficilmente riportabili alla medesima partitura scritta. Di fatto, in questo componimento, l’aspetto grafico è irriducibile al sonoro, e qualsiasi esecuzione orale dovrà essere molto creativamente reinventata.

Questa irriducibilità al sonoro non cade inascoltata. Se Mallarmé poteva ancora convincersi in qualche modo di aver scritto una partitura per l’esecuzione orale, i Calligrammes di Apollinaire sono chiaramente al di là di qualsiasi rapporto ovvio con l’oralità; mentre le parole in libertà di Marinetti oscillano tra questi due poli, ponendosi ora come pseudo-partitura (evocativa, e non codificata) ora come pura visività.

Intendiamoci: non è che un’esecuzione vocale dei Calligrammes sia impossibile. Quello che è impossibile con i Calligrammes, ma anche con Un coup de dés, è assumere una corrispondenza automatica e bidirezionale tra la versione orale e quella scritta, come se, fatte salve alcune inevitabili differenze, qualcosa di comunque sostanziale rimanesse a definire un’identità trasversale del testo poetico.

Quello che voglio dire è che noi assumiamo tranquillamente che una versione scritta e un’esecuzione orale di, poniamo, un sonetto, siano sufficientemente equivalenti da essere prese come due istanze del medesimo testo – visto che dalla versione scritta si può desumere quella orale, e che dalla versione orale si può desumere quella scritta (la metrica serve anche a questo). Nelle presentazioni pubbliche si dà per scontato che leggere ad alta voce i versi di un poeta equivalga a lasciarli leggere dal pubblico con i propri occhi. Questa presupposizione è così forte che non viene scalfita nemmeno dal peggior interprete orale che si possa immaginare: magari percepiamo il fastidio della pessima lettura, ma cerchiamo mentalmente di attraversarla, per giungere ugualmente al testo.

Assumiamo implicitamente, in questo modo, che la poesia sia fatta di parole, e la sua forma grafica sia irrilevante. Questo è certamente un effetto, prolungato nel tempo, dell’antica natura orale della poesia, rispetto alla quale le versioni scritte dei testi poetici sono semplici notazioni mnemoniche. Eppure questa considerazione è stata corrotta da secoli di abitudine alla poesia come forma scritta, perché se davvero fossimo rimasti legati alle radici orali, non potremmo fare a meno di tutte quelle componenti della parola parlata che la parola scritta taglia fuori: accenti, intonazioni, velocità, intensità… Alla fin fine, questa presupposta equivalenza della versione scritta e di quella vocale di un testo poetico si basa su un dilavamento della parola, la quale rimane spogliata sia di quello che è specificamente visivo, che di quello che è specificamente sonoro. Quello che ci resta in mano, insomma, è la parola come senso, o poco più – in un complessivo immiserimento che riduce la parola della poesia a quella della prosa, o peggio, a linguaggio informativo-narrativo…

Il tentativo di Mallarmé è – mi sembra – proprio quello di rompere questa presunzione di equivalenza, mettendo nel gioco quello che non c’era mai stato: un’organizzazione grafica anormale, inquietante, in se stessa evocativa. L’organizzazione grafica è organizzazione grafica e basta: non vive, come la parola, nella doppia natura di scrittura e vocalità. Non c’è nessun modo “normale” di vocalizzarla. Di fronte ai versi di Mallarmé, chi legge deve inventare, esprimere, inevitabilmente tradire. Se ancora nel leggere un sonetto di Dante posso considerare equivalenti e fedeli tutte le letture vocali in cui si capiscano le parole e la loro articolazione sintattica – perché l’organizzazione grafica non è pertinente – nel leggere Un coup de dés sono costretto a riconoscere come differenti e infedeli tutte le letture, e a giudicarle per quel che sono, indipendentemente dal testo scritto. Mallarmé, in fin dei conti, sta facendo sì che ogni lettura ad alta voce sia inevitabilmente un “liberamente tratto da”; perché non c’è nessun modo ufficiale e codificato di tradurre in suoni i suoi spazi.

Io credo che esista poesia che è fatta per l’esecuzione orale, e di cui la versione scritta è davvero un semplice supporto mnemonico, un copione; che esista poesia fatta per la scrittura e la vocalizzazione interiore, che tollera bene e “normalmente” una esecuzione orale; e che esista poesia fatta per la sola scrittura, la cui vocalizzazione interiore, pur necessaria, è inevitabilmente frammentaria, e che può essere eseguita oralmente solo attraverso un’operazione di trasformazione scenica altamente creativa. In tutti i casi, il rapporto tra poesia scritta e poesia vocale, anche quando le parole sono le stesse, è complesso – ora di più ora di meno: ma lineare non lo è mai.

Potremmo chiamare poesia orale il primo caso; poesia scritta il secondo; poesia visiva il terzo. Percentualmente, la poesia scritta è quella che, nella nostra cultura di oggi, viene praticata di più. Ogni volta che posso, quando leggo ad alta voce (versi miei o altrui), cerco di fare in modo che il mio pubblico possa anche vedere con i propri occhi i versi che sto proponendo. Nel caso della poesia orale questo non sarebbe invece necessario. Non lo sarebbe, mi pare, nemmeno nel caso della poesia visiva: però lì dovrebbe essere chiaro che quello che si sta udendo ha ben pochi rapporti con quello che era stato scritto. Leggere vocalmente la poesia scritta senza mostrarla equivale perciò a trattarla come poesia orale, o come poesia visiva; in ambedue i casi è un inconsapevole e incontrollato tradimento: nel primo perché si dichiara il testo scritto come accessorio, nel secondo perché si dichiara che tra testo vocale e testo scritto la relazione è molto blanda, e che perciò quello che si sta ascoltando gode di quasi totale autonomia.

P.S. Questo post prosegue il discorso già avviato nei precedenti: Della Storni, di poesia e oralità (12 aprile 2011), Dell’origine del melodramma e di una piccola cucina cannibale (22 febbraio 2012) e Della poesia orale e della (e di) Voce (22 maggio 2012).

23 Maggio 2012 | Tags: Lello Voce, poesia, poesia orale, voce | Category: poesia | Lello Voce risponde su Satisfiction (riportato anche su Lello Voce online) alle mie osservazioni su Piccola Cucina Cannibale. Intanto lo ringrazio per il fatto di concordare con molte delle mie analisi, ma lo ringrazio poi anche delle due obiezioni che mi muove, le quali mi forniscono l’occasione per questa ulteriore riflessione.

Lello Voce lamenta la carenza di critica poetica che si occupi di poesia orale, performativa, e sostiene, non a torto, che mancano di fatto gli strumenti critici. Poi sostiene che, paragonando la sua operazione “multimediale” all’origine del Melodramma, io sarei caduto in un luogo comune. Certamente può essere, ma non sono così sicuro come lui che una musica libera dal fraseggiare tonale (il quale certamente, come dice lui, tende ad asservire la parola) sarebbe poi rispettosa nei suoi confronti: qualche volta sì, qualche altra no – e ho molto chiari una serie di esempi di musica contemporanea di ricerca in cui la parola (pur necessaria fonicamente) è del tutto ancillare per la dimensione del significato. Comunque si tratta di un rischio, e non di un destino segnato. Non è questo però il punto che mi interessa approfondire.

Mi viene da dire che il riferimento al Melodramma (quello delle origini, quello in cui la musica sarebbe dovuta essere amplificazione della parola, anche e soprattutto per il suo significato) potrebbe essere inteso, in una situazione in cui gli strumenti critici sono così carenti, come un suggerimento, magari provvisorio, per averne qualcuno in mano. C’è una difficoltà – almeno per me – non piccola, a ragionare per intonazioni di voce, velocità di pronuncia, dinamica, agogica… cioè gli aspetti sonori che caratterizzano una performance poetica orale, oltre che per metro, ritmo, senso, ecc. cioè gli aspetti comuni allo scritto e al parlato. In altri termini, credo di essere ormai bravino a smontare un testo scritto, ad analizzarne gli elementi e le loro relazioni, a spiegare che almeno certi aspetti dell’effetto che produce sul lettore sono riconducibili a certe caratteristiche formali del testo. Non che si spieghi tutto, certo; però qualcosa si capisce meglio, osservando così da vicino.

Ma quando il medesimo testo diventa un testo orale, ecco che entrano in gioco quegli aspetti detti sopra, che sono di evidente carattere musicale, e che un’analisi di carattere musicale potrebbe forse esplorare con qualche utilità. Un lavoro di questo genere, qualche anno fa, lo avevo condotto nei confronti di una poesia (scritta) di Umberto Fiori, tradotta come testo musicale (parlato, non cantato) da Luca Francesconi in uno dei suoi Radio-lied. Quel testo, “Radio-lied. Il racconto trasmutato” (uscito su VS n. 98-99 nel 2004), può essere scaricato dal mio sito. Non nascondo che quell’analisi così dettagliata mi era costata un sacco di lavoro, e che non sono sicuro che sarei in grado di ripeterla per altri tipi, diversi, di performance orali. Lì, comunque, ero aiutato dalla rilevanza della dimensione musicale.

In ogni caso, al di fuori di un lavoro di quel tipo, non resta che la dimensione dell’impressione soggettiva, dell’effetto che mi fa. Non è una dimensione necessariamente da condannare, specie se il soggetto giudicante (quello che valuta l’effetto che gli fa) è un soggetto che ha coltivato il proprio gusto, ed è in grado di collegare a pelle quello che ascolta (o che vede) con altre opere simili o diverse. Non è da condannare perché è inevitabilmente la dimensione su cui si pongono la maggior parte dei giudizi critici, per una banale questione di tempo: se io (o chiunque altro) dovessi lavorare per un mese per ogni giudizio critico, davvero ne potrei produrre ben pochi! E per questo devo comunque allenare la mia sensibilità a cogliere qualcosa anche subito, e a ottenere qualche elemento analitico comunque, che possa essere spendibile in tempi brevi.

Ma questo non toglie che il lavoro analitico sia di qualità enormemente superiore alla critica a pelle, e che dovrebbe essere comunque la meta a cui il critico tende, ogni volta che può. Per fare critica a pelle possono bastare strumenti più approssimativi; ma per analizzare da vicino c’è bisogno di parametri sufficientemente chiari e di un linguaggio descrittivo sufficientemente non ambiguo – due elementi rispetto ai quali confesso di sentirmi davvero un po’ in imbarazzo. E questo conferma che Lello Voce ha ragione quando lamenta la carenza di strumenti critici.

Tuttavia, questa differenza mostra, secondo me, anche che poesia scritta e poesia orale sono davvero due ambiti diversi – per quanto evidentemente collegati. Forse dovremmo possedere persino due parole diverse, o utilizzare in maniera sistematica proprio le espressioni poesia scritta e poesia orale, in modo da non confondere gli oggetti. Non si può infatti trascurare il fatto che una poesia non è lo stesso testo quando lo leggiamo con gli occhi sulla pagina (auspicabilmente facendolo risuonare dentro di noi con una voce virtuale) e quando si trova letta ad alta voce. Non lo è nemmeno quando il lettore ad alta voce è l’autore stesso: non so quanti poeti italiani sopravviverebbero nella pubblica considerazione, se dovessero essere giudicati esclusivamente attraverso le loro performance di lettura.

Il testo orale ha caratteristiche di intonazione, velocità di fruizione, volatilità del suono ecc. che il testo scritto non può avere, e che lo caratterizzano in maniera determinante. Molti testi scritti novecenteschi sono troppo complessi per poter essere davvero apprezzati in una performance orale, a meno che lo spettatore non conosca magari già il testo scritto – ma è una situazione paradossale: sarebbe come pretendere che per ascoltare davvero un brano musicale se ne conosca già la partitura – o a meno che l’ascolto non possa essere ripetuto più e più volte – come si fa col testo scritto e con la musica.

Essere performer anche solo delle proprie poesie è difficile. Nei miei esperimenti privati di lettura ad alta voce, basati su una competenza di recitazione che risale a un’epoca remota e per un periodo relativamente breve, finisce che non sono mai soddisfatto – un po’ perché la mia voce non va esattamente come vorrei, e un po’ perché la voce finisce sempre per decidere un senso interpretativo, e lo fa anche magari proprio là dove io vorrei lasciare l’ambiguità e la possibilità ad ogni voce virtuale del singolo lettore di trovare il proprio senso interpretativo. Forse sono troppo poeta scritto? Certo, il mio immaginario poetico è cresciuto in quel contesto; non lo posso negare.

Immagini di Claudio Calia per "Piccola cucina cannibale", SquiLibri 2011 Negli ultimi decenni del Cinquecento, a Firenze, un gruppo di intellettuali innamorati di un mito prese un gigantesco granchio storico, e sulla base di quello inventò una delle forme artistiche di maggior successo dei secoli a venire: il Melodramma, detto anche Opera Lirica, o Teatro musicale. Bardi, Galilei (Vincenzo, padre di Galileo), Rinuccini, Peri, Caccini, de’ Cavalieri e Mei credevano di stare facendo rivivere la recitazione musicata dell’antica Grecia. Ancora oggi non abbiamo un’idea chiara di cosa accadesse in verità nei teatri dell’antica Atene, ma di sicuro non è quello che loro credevano. Tuttavia, sulla base di un principio errato, gli amici della Camerata fiorentina avevano fatto l’invenzione giusta, e gettato le basi per quattro secoli e più di ininterrotto successo.

C’è un principio che potremmo definire multimediale all’origine del Melodramma: parola, musica e scena agiscono insieme per determinare uno spettacolo totale, insieme sonoro, verbale e visivo, di grande capacità di coinvolgimento. Certo, per loro si trattava principalmente di un’amplificazione della parola poetica, un recitar cantando in cui la musica doveva sostenere l’espressività, e la scena visiva fornire le coordinate narrative. Solo l’opera francese (pur creata da un italiano) cercherà il più a lungo possibile di mantenere questo modello. In Italia (e l’Italia in musica dettava legge) ci volle poco perché il bel canto trionfasse, facendo del libretto poco più che una scusa – e quindi pazienza se non era gran che. In seguito, certo, tra i librettisti c’è stato pure Da Ponte; ma la grande rivoluzione del Wort-Ton-Drama wagneriano, che a sua volta tornava a inseguire pervicacemente il mito di una musica che esprimesse l’emozione che il testo diceva, non si fonda certo sulle qualità di poeta di Wagner…

Comunque andasse, nella storia del Melodramma, la componente musicale ha finito regolarmente per trionfare su quella poetica. Presumibilmente, quando parola e musica vengono emesse insieme, il portato emotivo della seconda finisce per mangiarsi quello della prima. Se poi c’è anche la componente visiva, cioè la scena (coi fondali, gli attori, l’azione drammatica), la parola conta ancora meno. Non potrebbe scomparire, certo, perché la presenza di certe parole o espressioni chiave è quello che permette di capire lo sviluppo drammatico; ma tutte quelle sottigliezze poetiche che potrebbe avere, o che magari che la parola davvero ha, finiscono poco o per nulla percepite. E allora, perché sforzarsi per mettercele? poco ascoltato per poco ascoltato, un testo banale varrà praticamente come uno interessante!

Questo resta vero anche per le canzoni di oggi. Quanti sono i cantautori che scrivono testi che reggerebbero anche senza la musica? Quanto davvero ci importa dei testi di tante canzoni, anche belle, se non come il supporto su cui articolarne le note? Quanto ci importa delle qualità dei librettisti dell’opera? Sorridiamo con ironia nel leggere certi testi, ma poi La Traviata resta La Traviata!

Poesia e musica sono state a lungo molto vicine. Così vicine che, se si generalizza quello che abbiamo appena detto, viene il sospetto che la poesia si sia separata dalla musica, sostanzialmente diventando poesia scritta, per acquisire visibilità. E la parola magica, visibilità, mi è uscita quasi accidentalmente: la poesia sarebbe quindi stata scritta per poter essere finalmente vista (e non solo udita), ma anche per acquisire un’autonomia che la sottraesse al dominio della musica, rendendola anche culturalmente visibile. Poi, certo, la poesia ha continuato a prestarsi alla musica: l’essenziale è il possedere anche una dimensione che sia interamente propria, non il sottrarsi a quelle condivise.

Piccola cucina cannibale è un’opera a tre mani: il poeta (e performer) Lello Voce, il musicista Frank Nemola, il disegnatore Claudio Calia. Ritrovo, nel loro lavoro, lo spirito mitologico e utopistico della Camerata fiorentina, e la stessa propensione a realizzare un’opera che coinvolga la parola come il suono come l’immagine. Il mito non è forse quello della grecità, ma quello della voce come essenza profonda della poesia, nella sua arcaica radice orale – ma certo è anche, in fin dei conti, quello della grecità, se pensiamo all’aedo Omero, quando la scrittura non era ancora stata adottata. E la multimedialità non è quella del Melodramma, ma comunque qualcosa di più adatto all’epoca della riproducibilità tecnica: un libro scritto, con immagini disegnate, e un cd con le esecuzioni dei brani poetici, accompagnati da musiche.

Il tutto è di ottima qualità. I testi poetici, che sono il centro del lavoro, si leggono e si ascoltano con piacere, accompagnati da belle musiche, con immagini evocative. Il risultato, qualunque cosa esso sia, è interessante, spesso coinvolgente… Alcuni pezzi, come la riscrittura della Canzone del maggio, o il componimento Il verbo essere, con cui si chiudono libro e disco, sono davvero memorabili.

I testi di Voce, non c’è dubbio, reggono anche senza la musica. Eppure, nel loro essere stati concepiti evidentemente per la performance, guadagnano qualcosa mentre perdono qualcos’altro. E tanto più, questo, nell’esecuzione orale, accompagnata dalla musica, nella quale certamente il fatto di essere recitati (e non cantati) li mantiene comunque fortemente presenti, in netto primo piano.

Guadagnano, direi, il portato della voce e dei suoi specifici andamenti e ritmi intonativi, e guadagnano l’intorno emotivo della musica, e quello visivo della scena che in verità non vediamo ma che ci viene in parte restituito dai disegni di Calia. Guadagnano quindi in complessità, in ricchezza.

Perdono però, mi sembra, in essenzialità, in nitidezza, in precisione.

Perdono, presumibilmente, qualcosa che non sono particolarmente interessati ad avere. Come facevo osservare la scorsa settimana, è spesso l’andamento liturgico a essere l’elemento dominante in poesia, e tanto più nella sua versione orale. Quello che la poesia effettivamente dice non è necessariamente dominante rispetto a quello con cui essa ci chiede di metterci in sintonia. L’elemento rituale è indubbiamente più forte in una poesia fatta per l’ascolto, piuttosto che in una nata per la lettura concentrata.

L’operazione di Lello Voce è indubbiamente legittima e interessante, ma corre il rischio di fare la fine del Melodramma: il successo storico, a dispetto del non essere ciò che avrebbe preteso di essere. E solleva un dubbio: tornare alle origini orali della poesia non ci mette a rischio di perdere quello che si è acquisito con la sua dimensione scritta? O, in altre parole: dopo tanti secoli di poesia scritta, quella orale e sonora è ancora poesia per noi? Siamo capaci di sentirla come tale, oppure la nostra sensibilità è ormai diversa, e chiediamo a ciò che chiamiamo poesia qualcosa di differente da quello che le veniva chiesto quando la poesia era davvero orale?

E ancora. Se si rafforza l’elemento rituale, si indebolisce quello dell’io, quello dell’espressione emotiva. E questo appare in linea con le tendenze antiliriche che si agitano in questi giorni. Ma si tratta di una coincidenza apparente. O forse è davvero questa l’unica vera possibile riduzione dell’io, in poesia. Nelle altre, il soggetto tende sempre surrettiziamente a rientrare.

Insomma, Lello, vai avanti, che la strada è interessante. Però permetterci di vedere le differenze, e di salvare non solo la tradizione orale, ma anche quella scritta, più vicina a noi e a quello che immaginiamo, quotidianamente, quando diciamo poesia.

Subconciencia

Has hablado, has hablado y me he dormido,

Pero duermo y no duermo, porque siento

Que estoy bajo el supremo pensamiento:

Vivo, viviré siempre y he vivido.

Has hablado, has hablado y he caído

En un marasmo… cede hasta el aliento.

Tiempo atrás, en las sombras, me he perdido:

Estoy ciega. No tengo sentimiento.

Como el espacio soy, como el vacío,

Es una sombra todo el cuerpo mío

Y puedo como el humo levantarme:

Oigo soplos etéreos… sobrehumanos…

Sujétame a la tierra con tus manos,

Que si el viento te mueve ha de llevarme.

.

Subconscio

Parli, parli, e mi sono addormentata

ma se dormo non dormo, subisco

l’influsso di un pensiero supremo:

vivo, vivrò sempre, ho sempre vissuto.

Parli, parli, e sono caduta

nel marasma in cui cede anche il respiro.

Mi sono persa, da tempo, fra le ombre.

Sono cieca. Non provo sentimento.

Sono come lo spazio, come il vuoto,

è solo un’ombra tutto il corpo mio

e posso sollevarmi come fumo.

Ascolto soffi eterei, sovrumani.

Con le tue mani legami alla terra

perché il vento non mi porti via.

.

Questa volta, il traduttore di questa poesia di Alfonsina Storni non sono io. Però forse è stata anche la coincidenza dell’essermi provato da poco a tradurre dei versi di questa grande argentina che mi ha spinto ad assistere alla presentazione (a Firenze, il 5 aprile scorso) di Senza rimedio, traduzione di Rosaria Lo Russo e Lucia Valori, Firenze, Le Lettere, 2010 (l’originale, Irremediablemente, è del 1919). Il libro, da cui questi versi sono tratti, è sicuramente da comperare – ma non è né del libro né della Storni che voglio in verità scrivere qui.

La presentazione prevedeva una performance di lettura poetica di alcune poesie da parte di Rosaria Lo Russo, accompagnata alla fisarmonica da Marco Lo Russo (nessuna parentela: una pura omonimia che li ha fatti incontrare). La lettura poetica della Lo Russo è una vera interpretazione teatral-poetica (poetrice si definisce lei), di grande qualità e con grande attenzione ai valori prosodici (musicali) del testo. Il suo accompagnatore ha realizzato un contrappunto musicale di notevole gusto e originalità. Insomma, un successo.

E tuttavia, proprio nell’ascoltare la voce della Lo Russo mi rendevo conto di quanto mi sfuggisse in quel momento della poesia della Storni. Certo, la sua capacità interpretativa mi stava trasmettendo anche qualcosa che nel testo scritto di per sé non si trova; però, inevitabilmente, le parole sfuggivano via troppo rapide perché io le potessi cogliere davvero. Facevo appena in tempo a intuirne il profumo, e già ce n’erano delle altre, diverse, e il senso tendeva a sfuggirmi. Succede sempre così alle performance poetiche. Quando poi chi legge ad alta voce non è così bravo come in questo caso, si aggiunge pure la pena della cattiva resa a distrarci.

Ma perché? Sappiamo che la poesia è nata come oralità, e che ha continuato e continua ad avere un legame privilegiato con la parola orale. Come mai allora la sua lettura ad alta voce, persino quando è così buona, non riesce a darmene pienamente conto? Forse le poesie sono troppo difficili, oggi, per la dimensione orale? Eppure se provo ad ascoltare Dante, o Cavalcanti, non è che le cose stiano molto diversamente!

Mi viene in mente allora che la poesia ha avuto, per millenni, un rapporto stretto con la musica; era fatta, insomma, per essere cantata, o cantillata. È stato così sino ai trovatori, nel Duecento. Pensate a come fruiamo noi oggi le canzoni: le ascoltiamo? Sì, certo, ma non una volta sola. E poi magari ci restano in mente, e piano piano le cantiamo anche noi.

E se per la poesia fosse lo stesso? Anche una volta separata dalla musica, la sua dimensione orale dovrebbe essere quella della fruizione ripetuta, o addirittura quella della partecipazione, in cui siamo noi stessi a recitare i versi ad alta voce (magari solo per noi). In fondo, quando leggiamo con gli occhi poesia scritta, è quello che ci immaginiamo di fare, quello che accade nella nostra testa.

La poesia conserva dunque un legame con l’oralità, ma non con quella semplice della performance teatrale, bensì con quella ripetuta della musica, dove noi stessi possiamo essere protagonisti. Se io avessi già saputo a memoria quelle poesie della Storni, e me le fossi recitate tra me e me tante volte nel passato, chissà quanto più mi sarei goduto quella bella performance!

L’oralità non è ascolto: è compartecipazione.

|

Post recenti

-

Babel, Connessioni: due antologie

-

No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?

-

La spigolatrice callipigia

-

La disalterità di Lella De Marchi

-

Lo scrutare nel buio di Laura Liberale

-

Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni

-

Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti

-

Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet

-

Dopo Mafalda

-

Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)

-

Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale

-

Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti

-

Storie di polli e di donne sedute

-

La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)

-

Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere

-

Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)

-

Scrivono di me, su Bologna in Lettere

-

Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare

-

Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito

-

Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria

|

Some Books of Mine ------------------

------------------

------------------  ------------------  ------------------  ------------------

------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog

|

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti