|

|

||

|

(Mentre scrivevo le ultime righe qui sopra, il mio piccolo paradiso è svanito. Nel giro di pochi minuti sono arrivati prima un motoscafo con una dozzina di persone, e poi due battelli piuttosto grandi e così fitti di gente che parevano immigrati. Musica bumbum a tutto volume, schiamazzi, un sacco di gente a riva: un’improvvisa riminizzazione. Non certo l’altro con cui io potrei sentire alcun senso di intimità, nessuna connivenza, nessuna Stimmung – né peraltro nessun desiderio di trasmettere loro qualsiasi senso io possa essere in grado di dare alle cose. Me ne sono andato. Dopo qualche ricerca, nemmeno troppo sofferta, ho trovato questo rifugio che documento qui sotto, se potete capire, ed entrare in una qualche sintonia con me.)

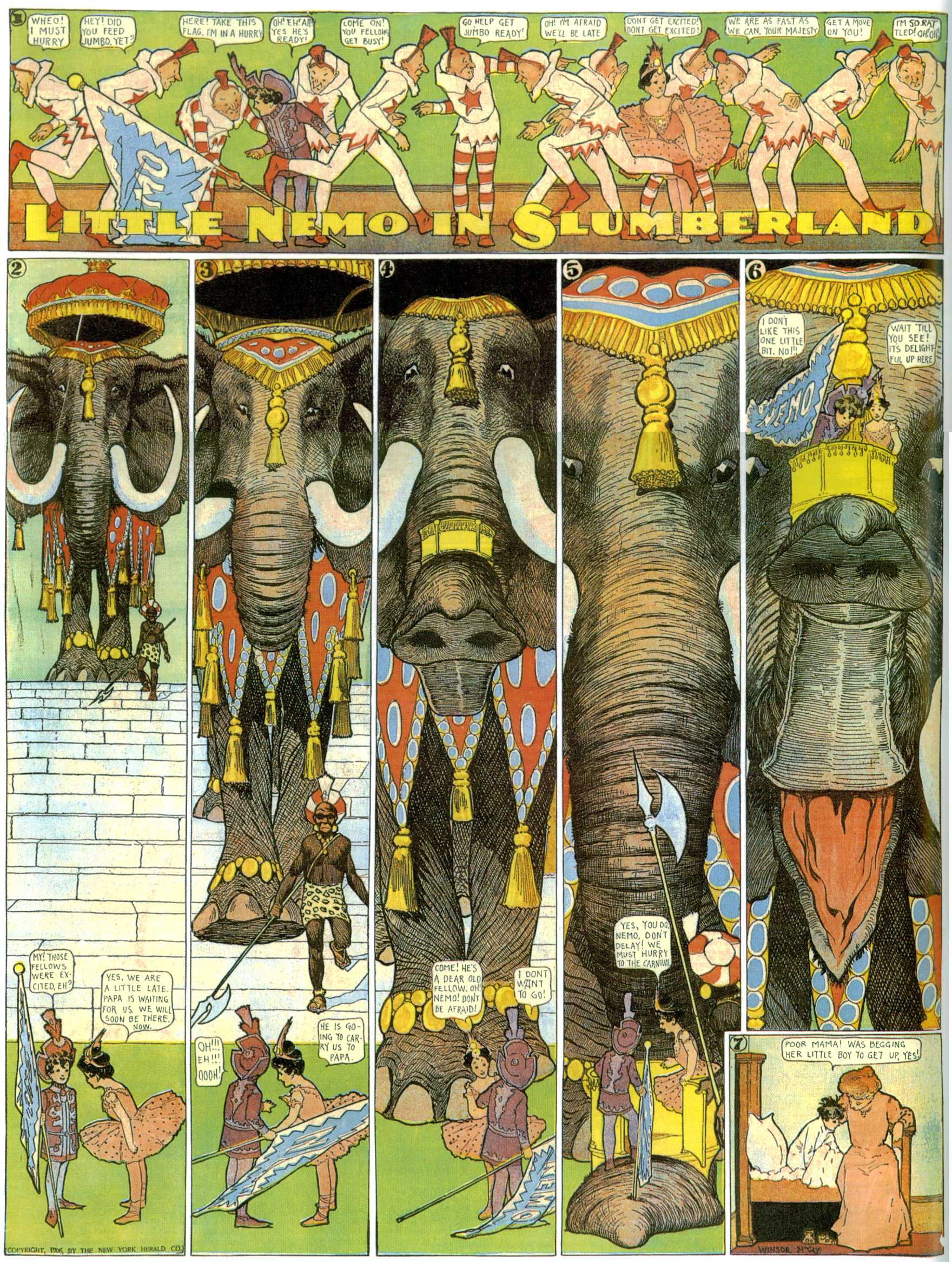

Il punto non è tanto (o non è solo né soprattutto) l’impossibilità di cogliere il mondo nella totalità dei suoi aspetti. Che la cosa in sé fosse inattingibile ce lo diceva già Kant, e Peirce, correggendo la mira, parlava di un avvicinamento asintotico progressivo. Ma credo che il punto non fosse affatto quello, perché quello che sentivo era un’incapacità di dar senso, e quindi comunicare, qualcosa che nella mia esperienza comunque c’era – e quindi non si trova a livello della cosa in sé. Continuando a riflettere (l’eccesso di spiaggia conduce anche a questo) credo che il problema riguardi l’interazione che sto avendo con il mondo attorno – certo, in questo caso, un’interazione estremamente gratificante, e che amerei quindi trasmettere agli altri. Interazione, e quindi azione e percezione dei suoi effetti sul mondo, e conseguente ancora azione con conseguente percezione e così via. Assumiamo (eccedendo un poco, per semplicità) che nel percepire stiamo già dando un senso, e che quindi ciò che percepiamo sia comunicabile (non è vero per ciascun linguaggio specifico – provatevi a descrivere, con Wittgenstein, il suono di un clarinetto, o il sapore della cipolla! – ma se potessimo registrare tutte le dimensioni sensoriali arriveremmo probabilmente più vicini a questo). Rimane comunque il fatto che la nostra azione non è in sé comunicabile: ovvero, possiamo certamente comunicare la percezione che abbiamo della nostra azione (quello che ne sappiamo insomma, a priori come le sue ragioni, o a posteriori come i suoi effetti), ma non comunichiamo l’azione in sé. Nonostante siamo noi a compierla, noi conosciamo l’azione più o meno come conosciamo le cose attorno a noi, con l’aggiunta che ne conosciamo (riteniamo di conoscerne) il perché. Non diamo senso all’azione in sé, bensì alla percezione che ne abbiamo, ed è questo che possiamo comunicare. Ora, il punto è che mentre la cosa in sé appartiene al mondo là fuori, e siamo rassegnati a coglierla solo in parte, l’azione in sé appartiene al mondo qua dentro (l’ho prodotta io, insomma) e ci appare scandaloso, doloroso, non poterle dare senso se non in maniera tanto esteriore come ci accade con le cose. E’ uno smacco profondo al nostro senso dell’io: la drammatica presa di consapevolezza che il nostro fare, il nostro agire, ci è cognitivamente tanto estraneo quanto il mondo attorno. Profondamente dentro di noi c’è insomma un fuori. Il mondo esterno non è solo nella spiaggia attorno a me, bensì anche nella mia interazione con lei, scandalosamente inconoscibile, se non nella stessa maniera parziale con cui diamo senso al mondo. La filosofia occidentale, da Platone a Cartesio, da Kant a Husserl, è sembrata passare di fianco a questo abisso, senza coglierlo. Questo perché Platone (che, da quel genio che era, non faceva che dare chiarezza e precisione filosofica a dei presupposti contenuti nella sua lingua, come un po’ in tutte le lingue indoeuropee) ha impostato la base del nostro pensiero sull’idea, sul conoscere, giocando sempre al limite tra metafisica e gnoseologia – e così è stato per più o meno tutti quelli che hanno discusso con lui, da Aristotele ai giorni nostri. L’Occidente, così, ha messo il conoscere al centro del proprio mito, pensando la filosofia (conoscere il conoscere) come il proprio punto più alto. L’abisso viene intuito da Nietzsche, e sostanzialmente rifiutato – proprio nel guardarlo – da Freud, che proprio mentre fornisce i mezzi per concepirlo, continua a parlare di inconscio come di un soggetto nascosto, ma tutto sommato conoscibile. E comunque una sorta di io, non di mondo: un io segreto, sotterraneo, che lo psicoanalista può almeno in parte portare alla luce. Ma quando lo psicoanalista vi spiega che le ragioni per cui avete compiuto una certa azione non sono quelle che credete, bensì altre, cosa ne è del vostro io? Per un attimo scorgete confusamente l’abisso, poi la nuova spiegazione sostituisce la vecchia, e dove c’era l’Es ecco che c’è di nuovo l’Io; certo diverso, dotato di maggiore conoscenza. E alla lunga il processo analitico funziona… Di fronte al problema di dar compiutamente senso alla mia esperienza su questa spiaggia, l’abisso, invece, si manifesta con forza. La mia interazione con questo amabile intorno non può essere comunicata né più né meno che nei limiti con cui posso comunicare la percezione che ne ho. Peggio anzi: non c’è macchina fotografica, non c’è registratore sonoro, tattile, olfattivo, gustativo, che possa cogliere la mia azione, se non in maniera ancora più esteriore di quanto lo possano le mie parole, già loro evidentemente e ampiamente insufficienti. E la mia azione è l’interazione continua con tutto quello che ho attorno, dal modo di respirare, di muovermi, di toccare le cose: persino la percezione che delle cose sto avendo è intessuta della mia interazione con loro! Posso produrre un report di tutto ciò, con tutta l’inevitabile esteriorità che tale report avrà, come ho abbozzato ieri, come ho continuato a fare con le foto di oggi. Oppure posso scrivere una poesia, girare un film, dipingere, comporre un brano musicale. Sarà tanto più evidente, ora, quanto la credenza che un’opera di questi tipi possa comunicare la mia esperienza del qui ed ora, trasmetterne un senso. Non è certo così che funziona la poesia, né l’arte in generale: non descrivendo il mondo, né le emozioni del soggetto, come credevano i Romantici. Travolti dalla nostra adorazione per il Conoscere, abbiamo trattato l’arte come qualcosa che debba trasmettere un messaggio, e questo messaggio vada colto dal fruitore attraverso il processo di interpretazione. Già Susan Sontag, nei primi anni Sessanta, lamentava il dominio dell’interpretazione (il libro è, appunto, Contro l’interpretazione), facendo osservare che questo modo di vedere le cose ha condizionato gli artisti stessi, che hanno prodotto tante opere affinché fossero poi interpretate, riempiendole di verità nascoste, come in un esercizio di enigmistica. In realtà, quello che capiamo di un’opera d’arte, di una poesia, è importante probabilmente non di più di quello che non capiamo. Un’opera d’arte è tale non per quello che ci dice, ma perché ci propone un’esperienza, intessuta di capire e non capire come le cose del mondo, e a sua volta piena di interazione, perché noi le siamo di fronte, o immersi al suo interno (come nella musica), e quello che percepiamo dipende dalle mosse che facciamo nei suoi confronti. Proprio come con il mondo, non è che percepiamo e basta le opere d’arte, ma il percepire è frutto dell’agire nei loro confronti: dove posiamo lo sguardo, dove e come si fissa l’attenzione, come ci muoviamo nei loro confronti… Insomma, l’opera d’arte, come il mondo, viene vissuta prima che percepita, e quindi percepita nell’interazione con lei. In questo senso è piena, proprio come il mondo, di quell’inumano che finiamo per ritrovare anche dentro di noi. La differenza, come concludevamo ieri, è che di mondo si può anche morire, mentre di poesia no; e questo permette un’interazione molto più disinvolta. Ma questa disinvoltura, se siamo sufficientemente attenti, è anche quella che ci permette più facilmente di cogliere l’abisso. Una grande poesia può essere quindi un’esperienza lancinante, ancora più di questa spiaggia, perché mi riguarda ancora più da vicino. Ecco. Mi trovo qui. Ho camminato per più di un’ora sotto il sole greco, per sentieri mal tracciati e pieni di sassi, un paio di volte scivolando, passando di fianco a un’immensa cavità naturale sul fianco della montagna, un buco che finisce, verso l’alto, con una gigantesca caverna, profondo oltre venti metri dove lo è di meno, pieno di stalattiti e stalagmiti. E adesso sono qui, al bordo dell’acqua del mare appena ondulato, trasparentissimo, all’ombra di una piccola scarpata (e non so quanto quest’ombra durerà), con una lieve brezza. Non fa troppo caldo. Si sta bene.

Si scende progressivamente nel profondo della vacanza, quando ci si incomincia a dimenticare della vita normale, e la quotidianità di qui diventa la norma. Nel frattempo, ci sono stati dei cambiamenti: da Kato Zakos, estremo est dell’isola, siamo arrivati a Paleochora, quasi estremo sud ovest, circa 370 km di strada. E stamattina ho portato la macchina a Chania, tornando in bus. Domattina si prende il traghetto per Gavdos, una piccola isola a 4 ore di navigazione, il punto più a sud dell’Europa. Qui fa più caldo, ma tutto è molto più verde, e le montagne sono bellissime, con un sacco d’acqua che scorre.

(la foto è stata fatta con l’iPad, e, data la scarsa luce, la qualità è quel che è – però mi sembra che ugualmente renda l’atmosfera) Dopo qualche giorno si entra davvero nello spirito della vacanza, nel senso che il resto del mondo svanisce, si fa evanescente, e la problematica esistenziale che ci si sente in grado di affrontare è dell’ordine del bagno sì / bagno no, passeggiata sì / passeggiata no, e così via. Però ieri l’altro siamo dovuti andare a prendere i nostri amici (che non sono potuti partire regolarmente con noi per un problema dell’ultima ora, e hanno spostato il volo a venerdì) sino a Chania. Da qui (Kato Zakros, estremo oriente di Creta) a Chania (quasi estremo occidente) ci sono circa 350 km, dei quali circa 50 saranno autostrada, e il resto strade in generale abbastanza buone, ma pur sempre a corsia singola. Insomma, sono 5 ore di macchina ad andare e altrettante a ritornare. Per spezzare un po’ il viaggio di andata, siamo partiti con largo anticipo e abbiamo fatto un paio di deviazioni fuori dalla via principale. La prima era per andare a vedere un supposto monastero, Monastiri Faneromenis, nome che, per quel che capisco di greco, dovrebbe fare riferimento a una manifestazione o apparizione. Ma il monastero non c’era, ed era invece un paesino che si chiamava così. Però il posto era talmente bello che è andata benissimo lo stesso, con questa piazzetta dalla strana forma, davanti la chiesa e di fianco lo strapiombo di uno dei tanti canyon di qui. Peccato non poter traslare le foto dalla macchina fotografica sull’iPad. Dovrei farle direttamente con l’iPad per poterle mostrare qui, ma le foto vere sono migliori, e non giro con l’iPad appeso al collo. La seconda deviazione è stata verso il mare, alla ricerca di una taverna in cui mangiare. Non è difficile trovare taverne, in Grecia. Ce ne sono nei luoghi più sperduti e incredibili. Si sa, la cucina greca non ha una varietà soverchiante di piatti differenti, però quelle quattro cose che si trovano dappertutto sono molto buone, e costano due soldi. Dopo di che eravamo in ritardo. In realtà lo eravamo già da prima, ma non ci eravamo resi conto che ci sarebbe voluto taaanto tempo. Dopo tutti i chilometri fatti, verso Chania c’era un pezzo di autostrada, dove l’uscita per l’aeroporto non era segnalata. E quindi l’abbiamo mancata, trovandoci per le vie della città a divinare la direzione giusta. Insomma, circa un’ora e mezza di ritardo (ma avevamo avvertito gli amici di andare al bar). E quindi saluti, bagagli, e via per il ritorno. Dopo Aghios Nikolaos (era già notte) ci siamo fermati per mangiare; i nostri amici entusiasti (prima volta a Creta), noi un po’ provati. E poi via di nuovo, per le curve della notte (ma quasi nessuna macchina in giro) per altre due ore, e strade progressivamente più piccole. Per buona parte del ritorno non ho guidato io, ma all’arrivo ero estenuato lo stesso, così stanco da fare fatica persino ad andare a letto. La nozione successiva del mondo è stata alle 10 della mattina dopo. Mi sentivo come con i postumi di una sbronza. Quindi giornata calma, letture, contemplazione, cicale, vento. Verso le 5 una passeggiata di un paio d’ore per andare a vedere una grotta. Mi sono portato la torcia e sono sceso giù fino all’oscurità, e c’erano le stalattiti, e ambienti molto grandi. Sono sceso sinché lo si poteva fare senza troppo rischio. A un certo punto la discesa diventava un’arrampicata all’ingiù, e lì mi sono fermato, cercando di capire quanto fosse fondo il buco diagonale che avevo davanti, ma con la mia luce ho visto soltanto che non lo si vedeva. Poi, risalendo e uscendo mi sono accorto anche di quanto risalisse la temperatura. Non che si muoia dal caldo qui: di giorno si sta sui trenta, ventilati, e verso sera si scende sino a ventiquattro, però rispetto ai 17 della grotta è comunque un bello sbalzo. La cosa più affascinante è che la base delle stalattiti (o sono stalagmiti, quelle che salgono? non riesco a tenerlo a mente) alla luce della mia torcia appariva avvolta come da una rete argentata. Quando l’ho guardata da vicino, e toccata, ho visto che sono migliaia di goccioline d’acqua, umidità condensata che non viene assorbita dalla roccia, e crea questo effetto di patina argentata e riflettente, come un catadiottro. La sera, poi, qui sotto, c’era una festa di matrimonio. Era nel ristorante di fianco a quello scelto da noi (ma in tutto sono quattro, quindi saremmo stati comunque vicini), ed era una festa piccola, per gli standard di qui: poche decine di invitati, disc jokey e non suonatori veri (l’altra volta che eravamo a Creta ci è capitato di partecipare a una festa di matrimonio media, con circa seicento invitati e l’orchestra). Però l’atmosfera era comunque quella della festa, con tutti a ballare e la musica sino a tarda notte, e il raki che scorre a fiumi (anche per noi, perché veniva offerto a tutti i dintorni). Io mi sono addormentato con la finestra chiusa, perché la musica continuava e continuava. C’era un po’ di rock anni settanta (gli sposi non erano giovanissimi) e molta musica cretese, ovviamente. Ascoltandola mi veniva da pensare che c’è una strana analogia con la musica indiana. Non tanto ritmicamente, armonicamente e melodicamente, perché da questi punti di vita la parentela è piuttosto con il medio oriente (e in maniera nettamente più forte della musica greca del continente). L’analogia sta piuttosto nel circolo ipnotico che questa musica crea in chi la ascolta, costruendo più l’immersione che l’ascolto frontale – che è un po’ l’effetto che producono anche i raga, specie quando durano più di quaranta minuti (e anche qui le lunghe durate sono abbastanza la norma). Si entra nel flusso e si ondeggia al suo interno, interminabilmente. Il tempo viene sospeso, e tutto ritorna, ritorna, però sempre leggermente diverso… Adesso è mezzogiorno. Nel pomeriggio andiamo a fare una passeggiata sull’altipiano, e poi andiamo a sentire il concerto di un suonatore di lira, che è un piccolo strumento ad arco tradizionale e molto usato qui. A presto. P.S. Questo stava davanti ai miei occhi mentre scrivevo:

Cercare di cogliere qualcosa del senso di un paese: forse è questo il senso di una riflessione come quella che può essere contenuta in un post. In realtà non ci sarebbe ragione di riflettere; la vacanza sembra fatta apposta per evitare di farlo. Lasciarsi andare, lasciar trascorrere i giorni senza il pensiero di impegni, e una riflessione è già un impegno. Ma non può essere un progetto, se non genericissimo. Non sono qui alla ricerca di qualcosa. In ogni caso lascio che le cose vengano a me. Io mi limito a creare le condizioni affinché questo succeda, e poi, a posteriori, potrei riflettere a partire dalle cose stesse, e vedere cosa succede.

Il diario si conclude faticosamente. Le giornate di una vacanza al mare in effetti finiscono per assomigliarsi tra loro. Persino la bellezza e la piacevolezza alla fine un po’ stancano. Si rimane attaccati al fatto che al ritorno la vacanza non ci sarà più. Bisognerebbe poter rientrare qualche giorno, e poi, dopo una settimana, tornare qui per altre due. Così tutto si rinnoverebbe, e sarebbe come da capo. Ma il mondo non va così, per cui siamo felici lo stesso di mangiare bene, avere il tempo di leggere belle cose, e avere attorno panorami straordinari. Che tanto martedì si torna a casa comunque. Kalinichta!

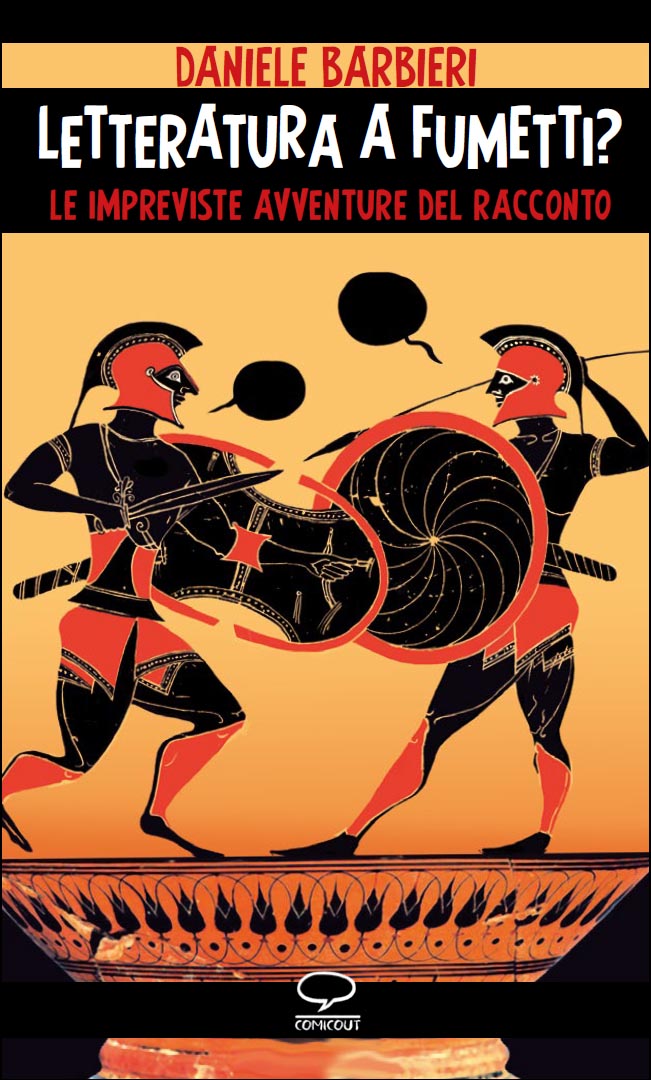

A vacanza avanzata resta poco da raccontare. Il riposo fa poca storia. Magari la fanno invece le riflessioni che il riposo suscita, insieme con le letture che si fanno. Per questo ho intitolato questo post “Sacro e poesia” perché è il tema su cui ha divagato la mia mente in questi giorni di relax. I libri che ho letto qui (e di cui ho parlato nei post precedenti) hanno mostrato sostanzialmente due vie di accesso al sacro. Parlo di sacro senza ulteriori specificazioni; naturalmente chi vuole può vederci Dio, nel sacro, o gli dei, o Shiva, o il Brahman, o la coscienza cosmica; io mi fermo prima, magari parlando di sacro/sublime, vista la vicinanza strettissima delle due nozioni, come ho fatto nei giorni scorsi; mi interessa il numinoso, non so quanto mi interessi Dio. Dicevo, dunque, di due vie di accesso al sacro, una esteriore (e uso questa parola senza connotazioni negative) e una interiore. La via esteriore è quella del rito, del gesto corale, del riconoscersi in un ordine rituale, che è, inevitabilmente, un ordine sacro, in quanto antico, virtualmente immutabile, collettivo non solo nel senso della collettività umana. La via interiore è quella dell’ascetismo mistico, del fondo dell’anima, del fare il vuoto dentro di sé perché possa entrarci dell’altro. Nella tradizione induista la via esteriore corrisponde alla bhakti dei seguaci di Vishnu, mentre quella interiore all’advaita degli shivaiti. In modi diversi, per entrambe le vie si arriva a una diversa coscienza di sé, dove il sé non è più l’io, ma qualcosa di assai più vasto. L’io si rivela quell’illusione che è, certo mai del tutto abbandonabile, ma altrettanto certamente molto riducibile rispetto al ruolo strabordante che ha per noi occidentali. Le vie esteriore e interiore sono diverse tra loro, ma molto meno di quello che sembra. La via rituale è la più antica: il rito è più antico del linguaggio, e il linguaggio è più antico della coscienza di sé. Ma proprio l’esistenza del rito e del linguaggio hanno fatto sì che il nostro inconscio, che già è un processo di per sé naturale, diventasse anche un processo sociale, ancora prima di sostentare un io. Questo è accaduto filogeneticamente e continua ad accadere ontogeneticamente nello sviluppo di qualsiasi bambino. In questa prospettiva l’autocoscienza non è che un breve segmento nella linea che va dal mondo esteriore a quello interiore, entrambi naturalmente e socialmente costruiti. L’esistenza dell’inconscio (che è sì quello freudiano, ma non solo) rende incoerente la concezione cartesiana di una res cogitans interna contrapposta a una res extensa esterna. Interno ed esterno, piuttosto, sono solo aspetti diversi della stessa cosa, e da qualche parte lì in mezzo ci sta quell’illusione che chiamiamo io, o autocoscienza. Attingere il sacro è riuscire a vedere, almeno per un attimo, al di là dell’illusione; sentirsi parte del tutto, essere il tutto. La via esteriore ha funzionato da sempre, quella interiore, più difficile e tortuosa, funziona pure lei da molto tempo. Che cosa c’entra la poesia con tutto questo? Ho forti ragioni per pensare che sia la scrittura che la fruizione di una poesia (ma soprattutto la fruizione) siano atti di carattere rituale. Come ho scritto anche nel mio libro, per fruire un componimento poetico bisogna recitarlo, almeno interiormente, ovvero ricostruirne attivamente le sonorità, l’andamento. Non basta leggere con gli occhi, come si fa con la prosa: leggere una poesia solo con gli occhi è infatti ridurla a prosa, puro significato delle parole, escludendo dal gioco la gran parte dell’efficacia poetica. Recitando almeno interiormente, ma meglio ancora esteriormente, l’esecuzione assume l’aspetto della recitazione di un mantra; diventa cioè un atto rituale, in cui il lettore si ritrova in sintonia, accordato, a quello che hanno fatto o faranno tutti gli altri lettori dei medesimi versi. Nel fare questo, le parole contenute in quei versi acquistano quello che si acquista attraverso il rito, ovvero una qualche sacralità. Si noti che è presente, nel sacro, una forma di verità che non è quella epistemologica dell’aderenza al reale (“la neve è bianca” è un’asserzione vera se e solo se la neve è bianca, come recita l’assioma di Tarsky). È piuttosto una verità che si dà per assunta, pur essendo indimostrabile ed essendo indimostrabile la sua negazione. È quella verità per cui un credente ritiene vero che Dio esista, pur sapendo perfettamente che non c’è modo di verificarlo, ma è il rito stesso a renderla tale (cfr. Roy Rappaport, Ritual and Religion in the Making of Humanity, il volume che sto leggendo ora). Non è certo la verità della scienza, e un filosofo analitico non ve la farebbe passare; ma tutte le religioni si fondano su questo senso di verità. I Greci antichi ritenevano vera qualsiasi asserzione che fosse stata espressa attraverso i versi di un testo poetico; in altre parola, se era poesia che lo diceva allora era sicuramente vero (lo ricorda Paul Veyne, nel volume I Greci hanno creduto ai loro miti?). Si tratterà di verità nel secondo senso, indubbiamente, ma sempre di verità si tratta. Per i Greci, infatti, i testi poetici più antichi sono testi in cui si parla degli dei, e attraverso cui si fonda il loro sistema di credenze. Ecco quindi dove voglio arrivare: la natura rituale della poesia la rende dell’ordine del sacro, e conferisce quindi alle sue parole uno statuto particolare di verità. È per questo che la poesia suscita il rispetto di chi la legge; ma è anche per questo che ha vita difficile in un mondo de-sacralizzato, in cui la nozione di verità imperante è quella epistemologica di corrispondenza al mondo. Parlo di buona poesia, ovviamente. La cattiva poesia è come un rito eseguito male, senza criterio, senza serietà: qualcosa quasi di sacrilego, insomma. Se non fosse che ce n’è tanta, e che inevitabilmente siamo più spesso in contatto con la poesia cattiva, percepiremmo davvero questo senso sacrilego, questa impressione di voler avere a che fare con il sacro senza aver preso le dovute cautele, senza saperle prendere, in realtà. Perdoniamo ai cattivi poeti solo perché sappiamo bene che non c’è una scuola a cui si impari a costruire questo genere di riti, e che senza cattiva poesia non nasce nemmeno quella buona. Ma questa sacralità, e quindi, in qualche modo, oracolarità della parola poetica le conferisce delle responsabilità terribili. Proprio in quanto depositaria di un senso particolare di verità, apparentato col sacro, la poesia non può dire qualsiasi cosa. Non che non possa parlare di qualsiasi cosa: ovviamente lo può fare. Ma dev’essere in grado di vedere la dimensione sacrale in quello di cui parla; altrimenti fallisce, altrimenti si rivela come un bluff, non è che banale cattiva poesia. Può essere ironica, scherzosa; il sacro può stare anche lì. Ma non lo può essere in maniera banale. Personalmente, sono poco interessato ai temi della poesia. Quello che interessa a me è come la poesia li mette in scena, li sviluppa, li rende fascinosi, li sacralizza. Per questo (ma questo vale solo per me, personalmente) quando inizio a scrivere non devo sapere di che cosa parlerò: se lo sapessi, starei sviluppando un tema, come si fa a scuola, o come si fa in prosa. Devo avere piuttosto la sensazione che il tema stesso scaturisca dal mio fondo dell’anima, il luogo del sacro dentro di me, e che si sviluppi secondo linee rituali/sacrali che dentro di me si sono depositate. Solo così, per me, chi leggerà poi quei versi potrà ritrovarvi davvero il sacro, attraverso il rito che essi costruiscono. In questo modo la via interiore e quella esteriore al sacro convergono. Anzi, sono una e una sola. Il diario si fa rado. Lo spirito pigro della vacanza si impone ogni giorno di più. Ora sono sulla spiaggia già in ombra, mentre il sole tramonta dietro la montagna alle mie spalle, e il mare davanti è liscio ma appena appena mosso, e il suo colore-base azzurro è macchiato dal rosa delle montagne di fronte, ancora colpite dal sole. Ieri sera a quest’ora eravamo sulla strada, facendo autostop (avevamo riportato il motorino la mattina, passato la giornata sull’isolotto di Telendos, e bisognava rientrare). Prima che ci prendessero su camminavamo proprio sotto una parete dove c’erano grandi caverne piene di stalattiti, arrossate drammaticamente dal sole basso. Uno spettacolo. Sulla macchina (greca) che ci ha raccolto ascoltavano un cd di musica che ho riconosciuto come cretese; abbiamo chiesto chi fosse il musicista, e ce ne hanno scritto il nome, Michalis Tzouganakis, aggiungendo che il 9 agosto suona proprio qui, a Kalymnos, poco lontano da casa nostra, a Kastelli. Ci andremo, ma dovremo riprendere il motorino, perché la notte a Emborios non viene nessuno, e dieci km a piedi a mezzanotte non sono il massimo… Oggi non sono nemmeno sceso in spiaggia (a parte ora). Ho poltrito leggendo sulle poltrone del giardino dell’Eden, ovvero di Harry’s Paradise, il nostro padrone di casa. Se venite da queste parti dovete provare la loro cucina, che è decisamente notevole – anche se costa un pelo più degli altri (cifre, comunque, che in Italia apparirebbero ridicole: oggi, in due, 27 Euro, contro i 20 o 22 che spendiamo di solito in altri posti – si mangia bene dappertutto, ma qui hanno una marcia in più). Non ricordo nemmeno più che cosa abbiamo fatto i giorni scorsi. Il punto è che se hai il motorino ti senti obbligato a sfruttarlo, e a inventarti mete per andare in giro. Oggi che non lo abbiamo più era come essere in vacanza dagli obblighi della vacanza. Qui è davvero tutto bello, mare e montagne, aria e cibo. C’è persino qualche rovina, e il bel museino di Pothià. Ah, a Pothià l’altra sera siamo tornati alla uzeria della scorsa settimana, dove di nuovo facevano musica. Ed è stato magnifico e coinvolgente di nuovo. E poi ormai eravamo di famiglia: quando siamo andati via, verso mezzanotte (con 25 km di motorino davanti) ci hanno salutato tutti, a partire dai musicisti. Le mie letture di questi giorni hanno fomentato ulteriori riflessioni teologiche, ma per stavolta ve le risparmio. Sarà per la prossima. Se la pigrizia non ha il sopravvento, ovviamente!

Ieri e oggi abbiamo ruotato intorno a Choriò (o Chora, si trova scritto in ambedue i modi). Dopo una giornata pigra, abbiamo preso il motorino e nel tardo pomeriggio, calato il caldo, siamo andati ad Argo, sopra Chora. L’idea era quella di salire con la moto sino a un passo, da cui dovrebbe iniziare un sentiero che scende a una baia lì sotto, dove c’è un porticciolo e un monastero. Di fatto, la strada non era percorribile con la moto, e quando siamo arrivati in cima, a piedi, io ero già esaurito. Inoltre, il sentiero per scendere non si trovava, e quando abbiamo finalmente capito qual era incominciava a essere tardi per scendere (e poi risalire). Però da là sopra c’era un panorama magnifico: verso sud Kos, e l’isolotto di Nera, verso est le prime Cicladi, sino ad Amorgos; e poi rocce tutt’attorno. Siamo tornati giù e siamo scesi con la moto alle spiagge sotto Panormos, alla ricerca di un locale che ci avevano segnalato. Ma solo dopo parecchie ricerche abbiamo scoperto che non esiste più. Cena casalinga, quindi. Il programma per oggi era di ascendere sino a Profitis Ilias, la chiesina che in quest’isola come in tutte le isole greche marca il punto più in alto, la vetta maggiore. Ma io sono in un momento down, e ho lasciato Daniela salire da sola. Sono tornato alle spiaggette della sera prima e ho letto il mio libro (terminato Vannini, ora è la volta di un antropologo, Roy Rappaport, Ritual and Religion in the Making of Umanity: ne parleremo). Era ancora tutto chiuso (ci eravamo svegliati alle sei, e al mio arrivo non erano nemmeno le otto), e mi sono seduto a un tavolino qualsiasi, nel silenzio e nel vuoto. Solo più tardi ho potuto bere un caffè, poco prima di andare a riprendere Daniela, intanto ridiscesa dall’altro lato. Insieme siamo andati a una spiaggetta rivolta a est, e abbiamo poltrito e mangiato lì. Insomma, vacanza…

Ieri l’altro giornata pigra. Però, a metà pomeriggio abbiamo preso il motorino e siamo saliti a un passo proprio al centro dell’isola, in alto sulla valle di Vathì, proprio sopra Platanos (qui, su Google Maps, si vede la curva in alto – al centro – dove abbiamo lasciato la moto e la forra per cui siamo scesi). Mappa alla mano, il programma era quello di scendere per un sentiero, fare un pezzetto della strada nella valle, e poi risalire prima del buio (per prudenza ci siamo portati le torce) per un altro sentiero. Di fatto, dopo cinquecento metri del sentiero in alto, abbiamo trovato una serie di bivi, e, pensando di interpretare la mappa, abbiamo preso quello sbagliato e ci siamo persi. Niente di grave, in sé, ma abbiamo sprecato circa un’ora a girare tra i sassi, i cespuglietti spinosi e gli alberi bassi, prima di ritrovare il sentiero giusto; e anche lì, potendo scegliere tra due potenzialmente equivalenti, abbiamo scelto quello sbagliato, che all’inizio sembrava tenuto meglio, ma dopo un poco è risultato abbandonato, e spesso lo si perdeva facilmente. Insomma, siamo arrivati giù con un grande ritardo. Inoltre, guardando la parete della montagna, non c’era traccia del sentiero per risalire. Così abbiamo fatto l’autostop, e, come spesso succede nelle isole greche, la prima macchina che è passata ci ha raccolto e portato su (non che ne passassero molte: dovremmo dire la prima e unica). La valle di Vathì è molto bella, e Platanos ne è il paese centrale. E’ una valle agricola e incredibilmente verde, per un’isola arida come sono di solito queste del Dodecaneso. Ci siamo tornati la mattina dopo alle sette, con un altro giro in programma. Sempre da Platanos, ma dall’altro lato della valle, c’è un sentiero che sale a 400m e ridiscende a Pothià, la cittadina capoluogo. Anche lì non è stato facilissimo trovare l’inizio del sentiero, ma poi il giro è stato bello, fresco e panoramico. A Pothià ci siamo fatti un frapé sul porto, e poi abbiamo fatto l’autostop per tornare di là. Ci ha raccolti, dopo poco, un signore anziano, che parlava un italiano recuperato dalla memoria dei tempi in cui l’aveva studiato a scuola, all’epoca della dominazione italiana. Il dominio italiano era finito nel ’43, e il nostro salvatore stradale aveva la bellezza di 89 anni. Di questi ne aveva passati ben 48 a Bordeaux, facendo il commerciante, e quindi parlava anche un ottimo francese. Insomma, tra una lingua e l’altra, ci siamo capiti bene. Ci ha raccontato che il platano al centro del paese, e che gli dà il nome, Platanos, appunto, era stato piantato da suo padre nel 1902. Mi è sembrato per un attimo di vivere una saga familiare tipo Cent’anni di solitudine. Poi ha insistito a portarci sino al motorino, benché lui fosse già arrivato. Gentilissimo. Siamo andati a pranzare a Vlichadia, un po’ deludente. Troppa gente, ma era pure domenica. Abbiamo dormito sulla spiaggia, sino alle 17, poi siamo saliti a visitare il monastero in alto sopra Pothià: veduta stupefacente, aria troppo libera e aperta per sentire davvero un’atmosfera monacale. Ho proseguito le mie lettura sulla mistica speculativa. Ma mi sembra che Vannini si spinga troppo in là considerando la Fenomenologia dello spirito come il punto più alto della mistica occidentale. Riesce a vederci persino alcune convergenze con lo Zen: presumibilmente ci sono davvero, ma poi, quando elenca le divergenze, mi sembra che non a caso dimentichi quella fondamentale, ovvero il pesante accento che lo Zen (e il Buddhismo in generale) pone sulla prassi, e sull’impossibilità per la speculazione teorica di oltrepassare certi limiti. La prassi implica il corpo, e l’azione materiale, che è esattamente quello che viene lasciato fuori da tutti i mistici di Vannini, se non attraverso le conseguenze di quello che viene chiamato “amore”, parola ambigua più di qualsiasi altra, e che vive il proprio successo nella religione proprio in virtù di questa impossibilità di definirlo. Mi sembra che Vannini (con tutte le sue innegabili doti di storico) viva e ragioni in un mondo pre-fenomenologia e pre-psicoanalisi, dove si può impunemente parlare di spirito e pensare che questa parola abbia (come amore) un senso definito. (à suivre) Ieri mattina non siamo riusciti ad alzarci presto come avremmo voluto. Così abbiamo perso il bus, e abbiamo fatto l’autostop. Dopo dieci minuti ci ha preso su una macchina con un padre e figlio italiani, diretti al traghetto con meta aeroporto, per il figlio, mentre il padre sarebbe rimasto ancora un poco. Simpatici, cordiali, e soprattutto ci hanno fornito l’informazione essenziale su dove trovare un motorino a prezzo più basso. Col motorino siamo andati a Pothià, la cittadina capoluogo dell’isola, con un gran traffico (per i ritmi a cui ci siamo abituati) e un bel museo archeologico, piccolo ma significativo, spaziante dal 3.000 a.C. sino al 1.400 d.C. Abbiamo mangiato in una uzerìa in un vicoletto percorso da un’incredibile brezza fresca, a due passi dal porto. I gestori parlavano solo greco, ma una bella ragazza tra i clienti ci ha fatto da interprete, via inglese, sino a quando ha scoperto che eravamo italiani, e allora è passata all’italiano. Nina, figlia di un greco di Kalymnos e di una slava di Spalato, conosciutisi a Pavia, dove entrambi studiavano, e anche lei nata a Pavia; da piccola i genitori le parlavano in Italiano, perché le restasse in mente (e forse anche perché all’inizio era la lingua che avevano in comune). Poi ci ha presentato un amico del padre, anche lui a suo tempo studente in Italia, che ci ha offerto da bere, come spesso si usa, sulle isole greche… Siamo rimasti lì a lungo, in questa atmosfera così piacevole. Quando abbiamo chiesto a Nina se sapeva di qualche posto dove si facesse musica, ci ha detto semplicemente di tornare lì la sera, dopo le 9. Così ci siamo organizzati per farlo. Siamo ripartito col motorino e andati a Vathìs, qualche km più a est, un paesino di pescatori su un fiordo stretto stretto, così stretto che nemmeno c’è la spiaggia, solo il porticciolo, e intorno tutto a strapiombo, incantevole. Così come incantevole era la spiaggia dove abbiamo riparato, a metà strada tra Vathìs e Pothià, al solito semideserta, con le solite meravigliose tamerici a dare ombra direttamente davanti al mare. Lì mi sono tuffato nella lettura del nuovo libro, che, tanto per restare in tema, è un libro di Marco Vannini, su Mistica e filosofia. Vannini è un ottimo studioso e storico di questi temi. I personaggi di cui parla sono affascinanti (Margherita Porete, Meister Eckhart, Nicola Cusano, Angelus Silesius…), ma io trovo in tutta la mistica speculativa un grave problema di fondo, che deriva in qualche modo dal suo stesso fascino. Leggendo questi autori, o il resoconto del loro pensiero che fa Vannini, non posso fare a meno di avere la sensazione che questo abbandono totale della materia, a favore di un intelletto purissimo, che arriva a guardare nel fondo dell’anima, nell’essere dell’essere, finisca per configurarsi come una sorta di vertigine, in cui la ragione, lasciata a se stessa e senza più qualsiasi resistenza materiale, si avvolge ripetutamente su se stessa, sino a ubriacarci di conclusioni paradossali e straordinarie. La mia sensazione è, per riallacciarsi ai discorsi dei giorni scorsi, che i mistici speculativi finiscano per vedere il sacro (o il sublime, che è lo stesso) esattamente in questo vortice che è in loro. Nella loro prospettiva il ganz andere (totalmente altro) di Rudolf Otto non è Dio, con il quale, al contrario, si cerca una paradossale unità, bensì l’atteggiamento stesso che permette all’uomo di camminare verso Dio, ovvero questa stessa riflessione iper-spirituale, questo stesso avvolgimento plurimo del pensiero su se stesso, in cui si finisce per perdere qualsiasi coordinata. Trovare il sacro così dentro di sé, nel proprio stesso intelletto, è quanto caratterizza questi mistici. Ma se il sacro è un trascendentale, oppure, peggio, se è un effetto linguistico tipico delle lingue occidentali (indoeuropee e semitiche) questo ritrovamento finisce per diventare una possibilità ovvia, e finisce per apparire anche un fertile travisamento. Travisamento perché non si vede altro che quello che la nostra stessa costituzione fenomenologica o linguistica di fatto ha già posto in noi; fertile perché spesso i risultati sono comunque affascinanti, nella prosa paradossale della Porete e di Eckhart o nella poesia altissima di Silesius. Tutto sommato, preferisco trovare il sublime (il sacro) nella musica, piuttosto che nel fondo dell’anima, questa discutibile astrazione. Anche per questo siamo tornati alla nostra uzerìa, la sera (Paradosiakò ouserie), dopo in realtà aver mangiato degli ottimi dolmadies alla taverna sulla spiaggia di fronte al mare. Suonavano quattro amici: lauto, buzuki, un altro chitarrino minuscolo di cui non so il nome ma che potrei chiamare un buzuki o un lauto sopranino, e violino. Il lautista cantava anche. Musica popolare, di qui, suonata da dilettanti di qualità, ma pur sempre tali. Anche di questo genere ho sentito di meglio, per esempio a Creta. Però ascoltare queste cose dal vivo, a due metri dagli interpreti, magari cantando con loro (e il pubblico, greco, lo faceva continuamente) o addirittura ballando (come, dopo un po’, tanti hanno incominciato a fare, nel vicolo strettissimo) è davvero in ogni caso un’esperienza. Questo è davvero il senso del fare musica, con tutto il rispetto per la musica progettata, da concerto, che ha evidentemente comunque i suoi pregi: quello di essere un’attività che non separa un esecutore da un pubblico, ma che unisce chi è un po’ di più esecutore (ma intanto si ascolta anche) e chi è un po’ di più pubblico (ma che canta anche, e balla, e partecipa). Col passare delle ore, e l’aiuto di birra e ouzo, si aveva davvero l’impressione di un fervore collettivo, di un riconoscerci tutti attorno al medesimo qualcosa, e quel qualcosa era la musica. In questo senso di comunione che si costruisce attraverso la musica in questo modo, io vedo più sublime e più sacro che non nelle astrazioni dei mistici speculativi. (Qualcuno, con cui avevo semplicemente scambiato qualche sguardo complice sul piacere della musica, ci ha di nuovo offerto da bere) Siamo tornati nella notte, 25 km sul motorino di cui metà nella strada buia, con gli oleandri attorno, e la consapevolezza dello strapiombo sul mare alla nostra sinistra. Nelle orecchie avevo ancora la musica. Da bravo turista, non ho potuto fare a meno di registrare (e videofilmare) parecchi pezzi della serata, ma per quanto buone posano essere le registrazioni (e non lo sono) non sarà mai la stessa cosa. Però mi permetterà di ricordare meglio l’esperienza. Scritto il pomeriggio del giorno dopo, su una poltrona nel giardino, sotto ulivi e bouganville. Kalispera. Altro giorno poco conclusivo. Mattina di letture (ho terminato il libro di Tagliaferri), pranzo in casa, leggero. Poi siamo andati alla baia dei Pirati di Kalymnos, decantataci dalle nostre amiche dei giorni scorsi, a poco più di un km da casa nostra. Ma è stata un po’ una delusione. Il posto non era male, ma c’era un sacco di gente; aria da spiaggia, musica di sottofondo. A me non viene nemmeno voglia di fare il bagno, in posti così. Siamo andati via presto. Sulla strada ho trovato e raccolto un sacco di origano. Abbiamo attraversato il nostro paese e siamo risaliti dall’altra parte, verso due baiette un km più in là, la prima rivolta verso il nostro golfo chiuso, l’altra di là, verso il mare aperto. Sono sceso alla prima. Non c’era nessuno, e ho fatto il bagno. Acqua immobile, limpidissima, ma niente pesci e molta poseidonia sul fondo. Il sole già basso, alle spalle. Nella seconda baietta il mare era ovviamente mosso, ma c’era il sole che tramontava, e a destra le alte montagne della punta di Kalymnos. Spettacolare. Siamo tornati a casa e abbiamo fatto la doccia. Siamo andati a mangiare qui vicino, in un posto dove sapevamo che fanno musica. Abbiamo mangiato bene, ma il conto era circa il doppio di quello che abbiamo speso le sere precedenti; e la musica non era gran che. Insomma, giornata un po’ così. Domattina andiamo a prendere un motorino, per qualche giorno, così vediamo l’isola. Kalinichta! Oggi giornata statica. Le punture delle api di ieri hanno gonfiato (un poco) il viso di Daniela e dato a entrambi una certa stanchezza. Effetti ritardati del veleno. Così, mi sono alzato alle 10, ho fatto colazione con calma, ho raggiunto Daniela a un tavolino sulla spiaggia (ben 50m da casa), ho ordinato un frapé, ho letto molte pagine del libro di Tagliaferri. Verso l’una ci siamo fatti da mangiare, e poi ho dormito un’oretta, o più; un altro po’ di lettura, e poi siamo finalmente usciti, con meta l’isolotto di Telendos. Ma prima di raccontare di quello, devo finire le considerazioni fenomenologico/teologiche di ieri, ispirate dal libro di Tagliaferri. Ho due riflessioni da esporre, una ispirata direttamente dalle pagine del libro, e una indirettamente. Se non vi interessano, potete saltare direttamente agli ultimi paragrafi del post, dove racconto di Telendos. La prima riflessione è legata all’idea del sacro come trascendentale, a-priori, e alle definizioni di Rudolf Otto come ganz andere, ovvero totalmente altro, ma anche numinoso, terribile (arreton). Guarda guarda, il sacro visto in questo modo assomiglia incredibilmente al sublime, del quale ugualmente si potrebbe sostenere la trascendentalità. Solo che il sublime, a differenza del sacro, non è legato all’idea di Dio; non che la escluda, ma di per sé non la implica. Il senso di soverchiante, di favoloso, di terribile, di totalmente altro che il sublime produce in noi può essere tranquillamente naturale, materiale; e non ha bisogno di rimandare al divino, se non, al più, metaforicamente (un “come se”). Il sublime, oltretutto, è un concetto non religioso, bensì estetico. Se identifichiamo sacro e sublime non perdiamo l’alterità, la numinosità (ovvero il senso del divino) né la terribilità; perdiamo però il rimando a Dio, anche come trascendentale, e non abbiamo più un posto dove metterlo. Ed ecco la seconda riflessione. E se questa idea del sacro (o del sublime) come a-priori non fosse che un effetto linguistico? Mi sto rifacendo ai lavori, interessantissimi, di François Juillen, che mettono a confronto la cultura occidentale con quella cinese, scoprendo in questo confronto, per esempio, che l’idea di essere non è affatto universale, ma è sostanzialmente un prodotto delle grammatiche occidentali, che permettono la sostantivazione del verbo. In cinese, viceversa, verbo e sostantivo non sono nemmeno categorie differenti, ma solo modi differenti di usare le medesime parole. Non si può sostantivare l’essere, in cinese, e di conseguenza non ci si può nemmeno porre il problema cruciale della filosofia occidentale, che è per l’appunto il problema dell’essere. Cade evidentemente, insieme con questo problema, anche la possibilità di definire Dio come l’essere assoluto. Se ho capito bene le descrizioni di Juillen, la Cina non ha una religione nel senso in cui la intendiamo noi, con un dio, o delle divinità. La cosa che, per noi, più assomiglia alla religione, sono il Tao e il confucianesimo, entrambi piuttosto collezioni di principi morali, esposti con un linguaggio che per un Occidentale è al limite del paradossale, e che richiede una grande competenza sulla tradizione cinese per poter essere compreso davvero. La cosa andrebbe verificata più approfonditamente (cosa che qui, ora, non ho modo di fare, ma che conto di fare, presto o tardi), ma se insieme a questa assenza di divinità, la cultura cinese mancasse pure del senso del sacro/sublime, allora sarebbe dura continuare a pensarlo come un vero trascendentale. Potrebbe continuare a essere precategoriale e antepredicativo, perché in parte il linguaggio agisce anche a quel livello; ma sarebbe comunque un effetto linguistico. Del resto, nel mondo le culture dove il misticismo si è sviluppato di più sono l’Europa e l’India, le due grandi aree dei linguaggi indoeuropei, dalla struttura comune. Lo diceva anche Nietzsche (cito a memoria): “Non avremo ucciso Dio finché non ci sbarazzeremo della grammatica, quella vecchia donnaccola truffatrice!”

Finite le letture del pomeriggio, abbiamo raggiunto le nostre salvatrici di ieri e, in macchina con loro, siamo andati a Mirties, verso la metà dell’isola, ove si prende il traghettino per Telendos, che è un isolotto che sta proprio di fronte. Telemnos è praticamente una montagna (500m di altezza) piantata nel mare, con una penisoletta bassa, dove sta un paesotto. Ci sono diversi ristoranti e un sentiero che porta sull’altro lato della penisola, quello rivolto a Occidente, dove si può vedere il tramonto del sole. Abbiamo camminato un po’, e siamo scesi per una lunga rampa di gradini bianchi a un chiesetta appena sopra il mare, tutta bianca e azzurra come usa qui. Poi siamo tornati un po’ su a guardare il sole che scendeva nel mare, sopra un gruppo di scogli lontani. A me veniva in mente, forse per l’associazione del tramonto, una poesia di Majakowsky, “La blusa di Bellimbusto”, che dice così (cito anche qui a memoria):

Io mi cucirò neri calzoni Per il Nevsky del mondo, Donne che amate la mia carne coprite me, poeta, con i vostri sorrisi: li cucirò come fiori sulla mia blusa di Bellimbusto! La provavo tanti anni fa, quando facevo scuola di recitazione. Mi è sempre piaciuta moltissimo. Dopo il tramonto (a destra del sole che scendeva c’era l’enorme massa frastagliata della montagna, a picco sull’acqua) siamo tornati in paese, e ci siamo fermati in un localino riparato per mangiare. Ancora moussakà, per quanto mi riguarda: per la mia deglutizione ancora incerta è ottima, ed è ottima pure come sapore. L’intera cena, con bevande e tutto, è costate ben 10 euro a testa. Siamo tornati al traghettino, che, dopo qualche attesa, ha attraversato il nero del mare. Poi ci siamo fatti lasciare dalle nostre amiche a circa un km dal paese, per camminare un po’ al buio, e muovere le gambe. Avvicinandoci a Emboriòs abbiamo iniziato a sentire dei suoni, anzi delle note, anzi una musica, poi persino una voce che cantava. Nella piazzetta del paese, dietro la spiaggia, stavano ballando, con due suonatori (organo/voce e buzuki). Non il massima della qualità, forse, ma ugualmente suggestivo, con questi ritmi greci un po’ storti, e queste armonie sospese tra oriente e occidente. Adesso sono qui davanti a casa, che scrivo il mio diario tra i grilli. Kalinichta!

Oggi siamo andati qui, alla baia di Palionissos. Dieci km da Emborios, a piedi, con salita sino a 300m e relativa discesa di là. Ci siamo svegliati alle sei, per camminare col fresco. La salita non è stata faticosa, e il panorama era spettacolare: Kalymnos è un’isola molto frastagliata, e qui davanti è pieno di isolette. Quindi gran combinazione di coste, e aperture e chiusure sul mare aperto, a seconda della posizione e dell’altitudine. Davanti a noi, di là dalla baia, il roccione sporgente della penisoletta di Kastelli, che probabilmente deve il suo nome non tanto al fatto che ospitasse un castello, quanto – io credo – perché il roccione a torre sembra proprio un castello, enorme e favoloso. Tutta la salita è stata all’ombra. La parete è rivolta a sud-ovest, mentre il sole era sorto a nord-est. Al passo siamo emersi nel sole, ed è anche piacevolmente iniziato un po’ di vento. Dopo un paio di curve si è aperta una veduta spettacolare di Leros, l’isola immediatamente a nord. Poi è passato un furgoncino, con dentro una specie di astronauta. Dopo un attimo di perplessità ho capito che si trattava di un apicultore, e mi sono domandato perché si proteggesse anche dentro l’abitacolo. Dopo un minuto ne è passato un altro, che ci ha fatto dei gran segni di coprirci, perché avevano appena preso il miele alle api, e queste erano un po’ arrabbiate. Ci siamo un po’ coperti, ma c’è voluto un po’ per capire che stavamo andando diretti a metterci nei pasticci, insomma, avanzando spediti verso il pericolo. La prima ape mi è arrivata in faccia: mi ha punto la guancia in due punti ed è andata a strapparsi l’aculeo nella pelle della mia nuca. Ho affrettato il passo, ma non sapevo che mi stavo lanciando nella tana del lupo. Dopo un centinaio di metri avevo sei o sette api che mi ronzavano attorno, con un’aria piuttosto aggressiva. Una mi ha punto ancora, su un braccio. E io ancora più veloce, sperando di superare in fretta il punto critico. Daniela si era coperta con l’asciugamano da spiaggia, bianco, ed era uscita dalla strada. Ogni tanto si dimenava imprecando e sbattendo l’asciugamano: ovviamente anche lei veniva punta. Mi sono accorto che da lì in poi le arnie aumentavano ancora. Allora mi sono fermato e sono tornato un po’ indietro. Mi sono messo sulla testa l’asciugamano bianco anch’io. Siamo stati fermi. Ma immaginate di avere intorno a voi, al vostro viso, una piccola nube di api evidentemente piuttosto inferocite. Si cerca di non perdere la calma, ma non è facile, specie quando un’ape supera la rudimentale protezione del telo da bagno e vi va sull’occhio, o sulle labbra. La calma svanisce di colpo, allora, e tutto diventa frenesia di sbattimento dell’asciugamano, e agitare le mani per tenere le bestiole lontane dalle parti vitali. Sono passate due moto. Le api intorno a me scompaiono di colpo. Che abbiano preferito seguire quelli in moto? Tiro un sospiro di sollievo, ma dopo qualche minuto la nube si torna a formare. Un’ape si lancia all’attacco, entra nella fessura e mi punge sul naso, sulla narice sinistra. Dopo un poco un’altra conquista la mia fronte. Chiudo l’asciugamano più che posso, ma ovviamente entrano da sotto. Quella che si posa sulla mia guancia riesco con la mano a buttarla a terra, e poi la pesto. E’ la mia unica vittoria. Poi, finalmente, non so dopo quanto tempo, passano un furgoncino e una macchina. Ci buttiamo per fermarli, urlando “bees, bees”. Sulla macchina ci sono due ragazze italiane, a cui possiamo spiegarci; e ci fanno salire, sigillando poi i finestrini. Fine dell’avventura. Ora si scende senza difficoltà a Palionissos, in pochi minuti. Le due ragazze discutono un attimo su come evitare Nicolas, il ristoratore che conosce tutti per nome e ferma tutti. Ma tanto noi vogliamo fermarci a bere un caffè, e quindi le ragazze concludono che possono farla franca a nostre spese. In effetti Nicolas ferma davvero tutti quelli che passano a piedi per lo stradello che porta al mare, a metà del quale sta la sua taverna, rivolgendosi a ciascuno nella sua lingua. Parla italiano, francese, inglese e tedesco abbastanza bene (l’ho sentito), e ha detto che parla pure svedese e sta studiando lo spagnolo e il turco. Tutto, ovviamente, per agganciare i turisti. Nicolas ha fatto l’insegnante elementare per molti anni, poi si è trasferito a Palionissos. E’ riuscito a farsi costruire e asfaltare la strada, facendo arrivare sul luogo molta più gente. Così, per qualche anno la sua taverna è andata a gonfie vele. Anche troppo gonfie, così che altri hanno aperto altre due taverne, però direttamente sul mare, mentre la sua è almeno a 300m nell’interno. Due taverne una di qua e una di là dalla baia, con gran veduta e arietta fresca. Per questo motivo, Nicolas è ora costretto ad agganciare tutti quelli che passano, a raccontare la sua vita e mostrare le sue foto, in modo da stabilire un rapporto umano e implicitamente costringere i turisti a tornare lì, quando sarà ora di pranzo. E così abbiamo fatto noi. Abbiamo mangiato bene, però la mussakà di ieri era migliore della sua di oggi, e forse le spugne marine che ci ha venduto non erano proprio a buon prezzo. Ma Nicolas è molto gentile, e sa farsi apprezzare. La baia di Palionissos è bella e stretta, con attorno montagne alte e aspre, come sempre qui. Ci siamo sdraiati sotto un’opportuna tamerice, molto grande e ombrosa, vicino a una coppia di anatre che salivano e scendevano nello specchio d’acqua davanti a noi, un piccolo molo con una barca, prima del mare vero e proprio. Sono passate alcune ore pigre, con un bagno nell’acqua molto limpida e la gita da Nicolas per il pranzo. Le punture delle api hanno smesso abbastanza rapidamente di bruciare (è adesso, molte ore dopo, che torno a sentire indolenziti alcuni di quei punti). Sono andato avanti nella lettura del primo dei libri che mi sono portato dietro: Sacrosanctum, di Roberto Tagliaferri. Un libro di teologia, o qualcosa del genere. Dunque, perché io, che sono non credente dall’età di sedici anni, leggo libri di teologia? Dovrei dire, in realtà, leggo libri di Tagliaferri, perché sono soprattutto quelli il mio contatto con la teologia, ma in verità ce ne sono anche altri, specie sul tema del misticismo. Diciamo che trovo una convergenza interessante tra questi temi e quelli della fruizione estetica, e ci sono in certe posizioni teologiche delle idee molto fertili applicabili al senso dell’arte. Ho scoperto Tagliaferri perché si occupa di rito, che è un tema che ha iniziato a interessarmi perché è contiguo a quello del ritmo, di cui mi occupo da anni. E’ andata a finire, tra l’altro, che Tagliaferri sta anche pubblicando un libriccino sul ritmo, che avrà la mia Prefazione. Tagliaferri non è solo un teologo, e professore di liturgia a Santa Giustina (Padova). E’ anche un prete. E ci sono alcune cose che non capisco. Non perché sia un prete esemplare: come prete è decisamente anomalo. Ma resta tale, e quindi evidentemente credente, e non ci sono dubbi su questo. Il libro, Sacrosanctum, affronta il problema del sacro e del santo nel cristianesimo e nella cultura contemporanea. Inizia con alcune rassegne di posizioni sul tema: prima ci sono le posizioni dei teologi, che, con poche eccezioni, hanno screditato il sacro in quanto comune a tutte le religioni, specie le antiche, in nome di una diversità e novità del cristianesimo. Poi ci sono quelle dei fisicalisti, o scientisti: i filosofi o scienziati alla Dennett o alla Dawkins che sostengono l’assurdità della religione (e del sacro) in nome della posizione materialista, nella quale queste cose non trovano posto. Poi si prosegue con altri autori più vicini alla fenomenologia, come Gregory Bateson, che, senza essere religiosi, danno un certo rilievo al tema del sacro, considerandolo come un apriori, o come Roy Rappaport, che vede nel rito l’origine del sacro, e nella coppia rito/sacro la base stessa della vita sociale (il suo librone su questo tema sarà la mia prossima lettura estiva). E poi si arriva ai fenomenologi veri e propri, in particolare Husserl, ma anche lo Heidegger giovane (1920) del saggio sulla religione, e il teologo Rudolf Otto. E la mia lettura si è, al momento, fermata qui. Nel leggere la parte sugli scienziati fisicalisti (o naturalisti, come preferisce chiamarli Tagliaferri), non ho potuto fare a meno di portare avanti questa riflessione: c’è qualcosa che unisce strettamente la posizione scientista (fisicalista, naturalista) a quella del credente cristiano, a dispetto dell’ateismo della prima. Si tratta del problema dell’esistenza di Dio, negata o asserita che sia. La si asserisce in nome della fede (strana parola, in effetti), la si nega in nome della materia, in cui Dio non trova posto. Eppure anche l’ateismo costruito in questo modo si basa su una fede. A metà del Settecento, David Hume dimostrò l’infondatezza dell’idea di causa, mostrando con chiara evidenza che non è possibile osservare la causa in natura, nella quale si osservano solo fenomeni in sequenza, magari in sequenza regolare, ma non direttamente cause ed effetti. Cinquant’anni dopo, Kant risolse genialmente il problema portando la causa all’interno del soggetto che comprende e interpreta: la causa sarebbe cioè per Kant un a-priori, un trascendentale, qualcosa che noi applichiamo in maniera automatica alla spiegazione dei fenomeni naturali, ma che non è in natura, bensì in noi, nel nostro modo di conoscere il mondo. I fisicalisti scientisti sembrano aver dimenticato oggi Hume e Kant, e si comportano come se le cause esistessero in natura. La loro è una vera fede (nel senso cristiano) nell’esistenza della causa, perché non vi è modo di dimostrare la sua esistenza (o non esistenza) in natura. Bisogna credere che la causa esista materialmente per poter essere davvero materialisti in questo modo – un modo che a me appare davvero ingenuo, a questo punto. La fede del materialista nell’esistenza della causa è strettamente speculare a quella del cristiano nell’esistenza di Dio. Materialista e cristiano parlano lo stesso linguaggio, condividono le medesime premesse, solo che uno ha fede nell’esistenza della causa, e l’altro ha fede nell’esistenza di Dio. Una fede vale l’altra, verrebbe da dire. Eppure, se, insieme alla causa, considerassimo trascendentale non solo il sacro ma anche l’idea stessa di Dio? Questo vorrebbe dire che Dio non si trova nella natura, materialmente o spiritualmente, immanentemente o trascendentemente, bensì dentro di noi, nelle forme stesse della nostra conoscenza, ed esiste nel senso stesso in cui esiste la causa, ovvero come modalità di comprensione del mondo. Penso che potrei accettare un’esistenza di Dio intesa in questo modo, tuttavia è evidente che un Dio trascendentale sarebbe qualcosa di ben diverso da un Dio trascendente! Sarebbe, prima di tutto, una forma del nostro rapporto con il mondo, dove l’espressione “nostro” andrebbe presumibilmente a comprendere non solo l’universo umano, bensì, batesonianamente, tutto l’universo del vivente, quello che lo stesso Bateson chiama la creatura. Si potrebbe fondare il cristianesimo su un Dio trascendentale (ed eventualmente trascendente solo attraverso e all’interno del trascendentale)? Io ne dubito fortemente, anche se ho già trovato un’idea simile in un altro teologo singolare, Raimon Panikkar, che sostiene che la religione, o almeno la teologia, ha finalmente superato il problema dell’esistenza di Dio; e credo che Panikkar alludesse a posizioni simili a quella che sto descrivendo (il libro in cui ne parla è Mito, fede ed ermeneutica). Bene, tornando a Tagliaferri, ecco che trovo nel suo libro, nelle pagine dedicate a Husserl, esattamente le conclusioni a cui ero arrivato poco prima, e l’esplicita descrizione di un “trascendente trascendentale”. Ora, se da un lato questo rafforza la mia convinzione che la posizione di Tagliaferri è davvero interessante, dall’altra mi conduce a domandarmi come possa essere questa la posizione di un cristiano, di un credente, di un prete. E’ davvero possibile negare il problema dell’esistenza di Dio (il problema stesso, non la sua risposta!) permanendo ugualmente all’interno di una Chiesa che ha fatto di tale esistenza il suo cardine per duemila anni? Era già stata la posizione di Rudolf Otto, autore, negli anni Dieci del Novecento, di un libro sul sacro che ebbe grande influenza sul pensiero di Husserl, e su varie scienze della religione dei decenni successivi sino a oggi. Non c’è dubbio che la religione regga benissimo queste posizioni, ma l’idea di Dio non va un po’ a ramengo quando la si riduce a trascendentale, ovvero quando ci si rende conto che non c’è altro modo di mantenerla, perché l’idea della sua esistenza nel mondo (materiale o trascendente) è insostenibile? Perché Rudolf Otto e don Roberto Tagliaferri possono continuare a ritenersi cristiani, mentre io, che sembro pensarla come loro, non mi sento cristiano e potrei definirmi soltanto agnostico? Questa riflessione conclusiva (per ora) viene fatta verso le 23.30, sul tavolino davanti la mia stanza, in una bella serata né calda né fredda. Si sta semplicemente bene. Forse per via dello zampirone tra i miei piedi non sono stato nemmeno disturbato dalle zanzare. Domani giornata tranquilla, giri piccoli, mare, lettura. Kalinikta. Poco meno di un anno è passato dalle ultime cose che ho scritto per questo blog, con qualche sparuta eccezione di occasione, e con l’eccezione costante delle poesie riportate dall’altro blog “Ancora un altro me”. Sopra un certo grado di gravità, la malattia ti toglie il tempo, e soprattutto l’energia, il desiderio di impegnarsi in attività di carattere pubblico, come la scrittura. Poi, piano piano, si guarisce, e allora la voglia torna, ma magari manca l’occasione, il motivo specifico per rimettersi a scrivere. Ho chiuso il blog con un diario di viaggio dall’India, in una situazione in cui ancora non lo sapevo, ma ero già malato. La consapevolezza è scoppiata appena tornato a casa, ai primi di settembre. Le cure sono iniziate poco dopo. La mia testa era impegnata con problemi di sopravvivenza, di cui non mi andava di scrivere. Le cure sono state pesanti. Ci vuole meno tempo a guarire da un cancro (quando si guarisce) che a guarire dalle cure per il cancro. La cura è durata due mesi; sono invece in “convalescenza” da otto, e non è ancora finita, perché, anche se ora sto bene, e riesco a fare quasi tutto, è il “quasi” a fare la differenza, e sarà la sua scomparsa a decretare il rientro completo nella normalità. Ho dunque chiuso il blog con un diario di viaggio, e mi è piaciuta l’idea di riaprirlo ora con un altro diario. Questo sarà meno esotico e avventuroso, e magari mi si spegnerà tra le mani per l’insufficiente interesse… ma magari no. Staremo a vedere. Sono a Kalymnos, esattamente qui, località Emboriò. Arrivato ieri sera, dopo un viaggio facile e fortunato. Siamo partiti a mezzogiorno da casa, trasportati da un amico troppo gentile, alle 13.55 l’aereo ha decollato per Kos, ed è atterrato in lieve ritardo alle 17.35 ora locale. Nonostante l’attesa per il bagaglio, il taxi è riuscito a portarci a Mastichari in tempo per un traghetto che sarebbe dovuto partire alle 18, e invece ha aspettato qualche minuto magari apposta per i passeggeri come noi. Così che io sono salito sul pontone delle auto mentre già incominciavano ad alzarlo. E qualche minuto dopo eravamo in mezzo al mare. E io facevo fatica a crederlo. Troppo poca la distanza temporale con le dimensioni familiari di casa e dell’aereo! Essere proiettati di colpo in un luogo quasi mitologico, che ancora la tua testa non è pronta, come scaraventato dentro la vacanza, il viaggio… Abbiamo mangiato molto bene dai padroni di casa, Harry’s Paradise, in una taverna bella, tra le bouganville e gli ulivi, nonostante qualche zanzara. La camera è semplice ma comoda, al piano terra col mare a pochi metri in fondo alla discesa, dietro le tamerici. Stamattina mi sono alzato tardi (Daniela era già uscita, fatto un giro, il bagno). Abbiamo sistemato i bagagli, mangiato yogurt con il miele (lo yogurt greco praticamente solido) e bevuto il caffè (ellenikì, con tanto zucchero perché ancora la mia lingua soffre molto l’amaro). Poi ci siamo armati di zainetto (con maschera e pinne) e bacchetti da comminata, e ci siamo avviati lungo la costa verso ovest, per arrivare qui, una spiaggia vista sulla mappa e su Google Maps. Non molto lontana, in verità, ma ancora non sono tornato in forze come prima, e devo dosare le distanze. Inoltre, era già mezzogiorno. Nonostante il sole alto, non si sudava però. C’era una brezza gentile, gratificante soprattutto in salita, quando lo sforzo si fa sentire. Siamo arrivati in meno di un’ora. Lungo il percorso, altre tre spiagge notevoli, e due più piccole e difficilmente accessibili. Nelle tre maggiori, c’era sempre qualche albero a fornire rifugio. Nella nostra di destinazione non c’erano alberi, ma una funzionalissima caverna. Abbiamo fatto il bagno. La spiaggia è però rivolta a ovest, la direzione da cui viene il vento. Quindi il mare è un po’ mosso e l’acqua un po’ torbida. Era meglio di là. Il luogo però è spettacoloso, e naturalmente non c’è nessuno, ma proprio nessuno, a parte le capre. Siamo rimasti, a oziare, leggere e fare qualche foto, per un due o tre ore. Poi siamo tornati. Anche sulla via del ritorno, come all’andata, una delle cose che mi hanno colpito di più sono stati gli odori. Oltre a quello generale, di mare, del luogo, le piante, mosse dai miei bacchetti, ne liberavano altri. E ogni tanto mi chinavo a strappare una fogliolina. Cercavo l’origano, ma non l’ho trovato. C’era invece timo a perdita d’occhio, e altre piante aromatiche, di cui una simile a un piccolo rosmarino, dal profumo pungente di mentolo; e poi ancora altre, dai profumi più strani. Profumo di Grecia, profumo di Egeo (si è retorici quando si scrive, quando sei lì, sul luogo, è così e basta). Ci siamo fermati alla psarotaverna in alto sopra la baia di Emboriò. Davanti il mare è una specie di lago circondato da montagne. Kalymons lo avvolge da tre lati, e sul quarto due isole finiscono di chiudere l’orizzonte. Qui le montagne sono spettacolari. Non a caso una buona percentuale dei turisti che vengono su quest’isola lo fanno per fare climbing, arrampicata. Ci sono un sacco di pareti, e le montagne salgono rapidamente sino a 650 metri. Potranno sembrare pochi, ma quando l’isola è larga 5km, non lo sono. Domani prenderemo uno stradello che sale e svalica di là. Dovrebbe arrivare a un paesino sul mare con una taverna dove mangeremo. Partiremo alle 6, domattina, per evitare il calore. Ma non lo eviteremo al ritorno. Magari faremo un po’ di autostop. In Grecia speso funziona. Alla psarotaverna io ho preso una mussakà, davvero enorme, così grande che, in combinazione con l’ora pomeridiana, ha ucciso la mia fame anche per la sera (ho chiuso il buchino rimasto con uno yogurt, poco fa). Poi siamo scesi alla spiaggia sotto. Qui il mare è quasi fermo, protetto com’è da tutti i lati, limpidissimo. Peccato che sul fondo ci sia solo poseidonia, l’erba sottomarina più frequente nel mediterraneo, noiosa e ondeggiante. Bagno breve, riposo al sole già tendente al basso. Ritorno a casa, doccia e un po’ di lettura. E poi questo tentativo di rito di scrittura. Contatto col mondo. Contatto con la futura memoria. Condivisione con chi ha voglia di leggerlo. Sono seduto di nuovo tra le bouganville e gli ulivi, nel Paradiso di Harry. Intorno ci sono voci basse di turisti (non molti) in varie lingue, e dei padroni di casa in greco. Kalinikta. |

||

|

Copyright © 2024 Guardare e leggere - All Rights Reserved Powered by WordPress & Atahualpa |

||

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti