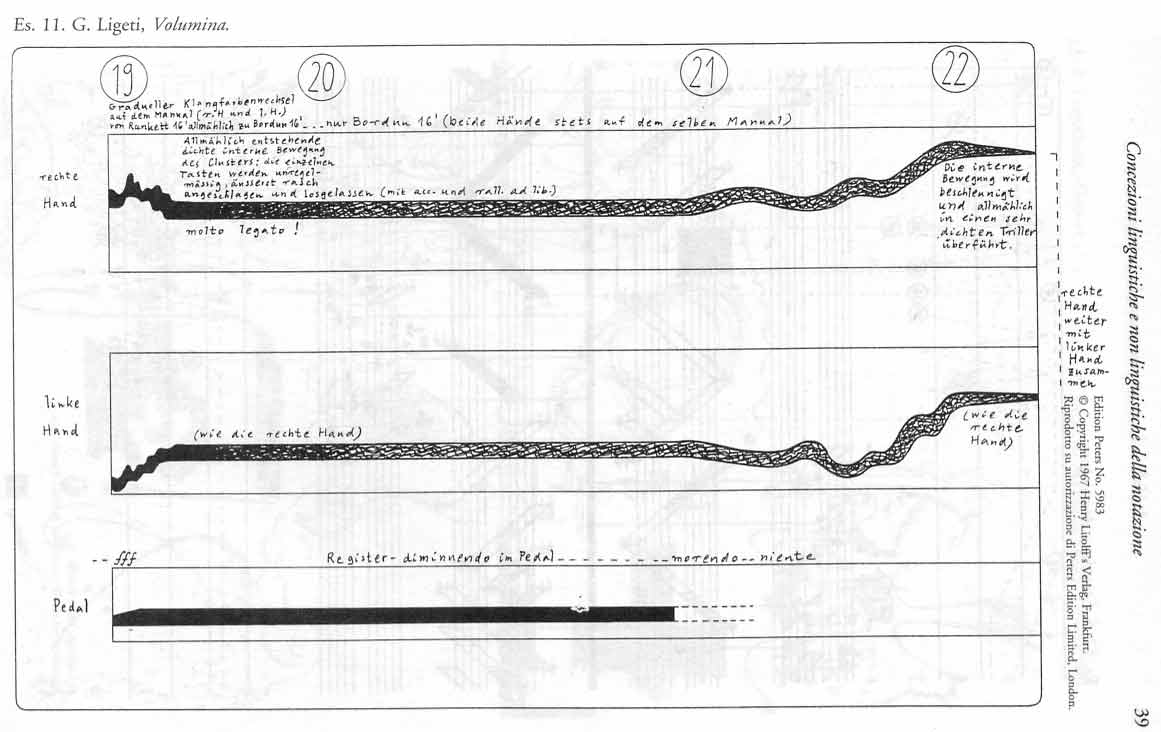

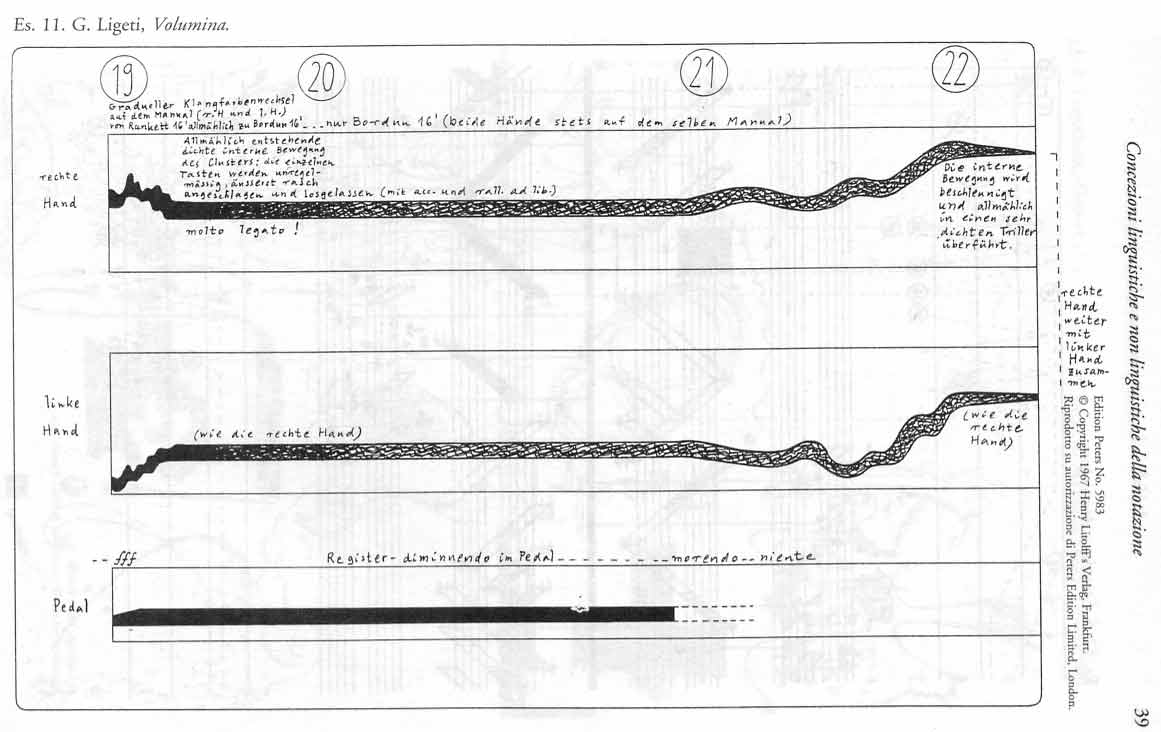

Gyorgi Ligeti, Volumina, frammento della partitura Un pensierino sulla musica per rompere il silenzio. Mi è balzato come un’evidenza alla mente mentre ero in macchina e scorreva una musica su RAI3, della quale non sapevo cosa fosse, ma poteva essere un brano americano del 900, non Gershwin ma qualcuno che si sia ispirato a lui. Non è la qualità del brano che importa, ma il fatto che fosse chiaramente un discorso colto sulla musica che è più frequentemente nell’aria, jazz o altro che sia (non che il jazz non sia colto; semplicemente qui era un oggetto del discorso). Ciò che ha reso la musica un’arte, in Occidente e in poche altre parti del mondo, è stata la sua capacità di porsi come riflessione e discorso su qualcosa, e in questo senso destinarsi al semplice ascolto, attento e consapevole. Ma poteva benissimo non andare così.

Non è andata così, per esempio, in tante parti del mondo, la cui musica è rimasta un evento da partecipare, ballando o cantando o suonando o vivendo la situazione pubblica cui la musica fornisce il sottofondo. Anche in Occidente, sino a qualche secolo fa, la musica era questo – e, mi preme sottolinearlo, non era più bella o più brutta di quella che è seguita: non è questo il punto. La trasformazione, quando e dove c’è stata, è stata da evento compartecipato a discorso da seguire e comprendere (comprendere magari sentimentalmente, non necessariamente per via intellettuale; ma in certi casi anche intellettualmente, come per tante cose di Bach).

Poteva non andare così. Oggi ci appare ovvio che la musica sia questo, ma le cose ci appaiono così proprio perché è andata in questo modo. Poteva forse accadere nell’universo del tattile? Avremmo, in questo caso, un’arte degli oggetti da toccare, capace di trasmettere discorsi complessi come fa la musica. Magari l’universo tattile non è in grado di articolare lo stesso livello di complessità che possono articolare i suoni: e certamente questa potenzialità dell’universo sonoro giustifica la possibilità dell’evoluzione della musica in Occidente. Ovvero mi mostra che esistono i presupposti, ma non mi spiega perché questi presupposti si sono sviluppati – e soprattutto perché si sono sviluppati soprattutto in Occidente, in misura minore in India e Iran (sempre universo indoeuropeo), e ancora meno altrove.

Pensare che perché esistevano le possibilità, queste dovevano necessariamente svilupparsi, mi pare un errore. Il campo della matematica astratta possiede un’articolazione concettuale che è forse ancora maggiore, ma questo non ne ha fatto un’arte, nel senso di una forma di discorso in grado di muovere le nostre emozioni. Forse è necessaria una radice compartecipativa, da cui la complessità possa emergere? Ma allora la pittura, che è certamente un’arte, come lo è diventata, visto che – per sua stessa natura – non ha mai potuto essere compartecipativa?

Pensiamo alla cucina, alla gastronomia. A certi livelli di alta cucina, possiamo forse davvero parlare di arte. Tuttavia, mentre riconosciamo alla musica la capacità di parlare, eventualmente, dei mali del mondo, o dell’angoscia, riconosceremmo mai la qualità della creazione di uno chef che fa riferimento alla tristezza, o allo struggimento, o alla morte? Woody Allen scrisse su questo tema un racconto molto divertente, immaginando delle recensioni alle creazioni di grandi chef come se si trattasse di dipinti; e l’effetto paradossale ed esilarante stava proprio nell’impossibilità di utilizzare quel tipo di discorso critico per delle opere d’arte culinaria. Per cui, forse l’alta cucina, a certi livelli, è davvero un’arte; ma ci appare così difficile e limitata la sua possibilità di discorso che facciamo fatica ad attribuirle questa qualifica.

Poteva andare così, magari, anche alla musica. Poteva accadere che certi suoni, o combinazioni di suoni, dovessero essere rifiutati alla base, a prescindere dal loro ruolo testuale, proprio come faremmo se la pietanza che ci viene messa nel piatto sapesse di cacca: poco ci importerebbe il discorso; la rifiuteremmo con sdegno e basta. Del resto, l’atteggiamento di molti ascoltatori di fronte a certe sonorità difficili della musica colta del Novecento è esattamente dello stesso tipo. E forse non aveva tutti i torti Adorno a definire gastronomica la loro modalità di fruizione – anche se volessimo (e vorremmo!) eliminare dal termine tutta l’acrimonia dispregiativa che Adorno sembra intenderci mettere. Quello che Adorno sembra dimenticare, infatti, è che la musica, pure quella delle avanguardie, per quanto sia discorso non è mai soltanto discorso, e una qualche componente compartecipativa rimane in gioco persino nelle musiche più astruse.

Comunque davvero poteva non andare come è andata. E poteva magari svilupparsi qualche altra arte. Non sarà che la nostra prospettiva europocentrica ci sta impedendo di accorgerci che qualcosa del genere altrove esiste?

Ravi Shankar Per molto tempo Ravi Shankar è stato il mio principale, se non unico, accesso alla musica dell’India. Da quando ho iniziato ad ascoltarlo, l’ho sempre trovato appassionante, ed è tuttora così.

In seguito, però, ho scoperto un intero universo musicale, anzi due, che provengono dal suo paese, e ho imparato che Shankar non era solo nemmeno a qualità. Non mancano davvero i musicisti straordinari, in India.

A lui resta certamente il merito di aver appassionato l’Occidente a una musica così diversa dalla nostra (dalle nostre, tutti i generi compresi), diversa non solo nei timbri e nell’armonia, ma anche nelle modalità dell’ascolto – ed è questo l’aspetto più interessante.

La musica colta occidentale, in linea di massima, chiede un ascolto consapevole e attivo; chiede che si segua con la massima attenzione possibile il discorso che passa attraverso le note. La danza, la canzone, la cerimonia e la celebrazione che caratterizzano la musica popolare, e tutta la musica occidentale sino a qualche secolo fa, nelle musica colta degli ultimi secoli continuano a essere presenti come base del discorso, come riferimento implicito o esplicito; una sorta di mattoni da costruzione (ancora carichi del loro valore orfico, o rituale, e comunque collettivo) per un discorso emotivo/sensuale/intellettuale (l’accento su quale di questi elementi dipenderà dall’autore e dal periodo).

Anche se le sue basi sono orfiche, e continuano ad agire, la musica colta occidentale è in generale fatta per essere contemplata intellettualmente, come un discorso da persona a persona, come se Beethoven, Stockhausen, Coltrane o Hendrix, nel fare musica, stessero parlando a me (così come a ciascuno dei loro ascoltatori). Anche se il cosiddetto ascolto strutturale (di adorniana memoria) è più un mito che una realtà, si tratta però di un mito costitutivo: è raro che ascoltiamo davvero un brano di musica comprendendo pienamente l’evoluzione dei motivi, ma sappiamo benissimo che, idealmente, dovremmo fare così. Danzare mentalmente insieme con la musica non è affatto un’azione riprovevole, e va benissimo farlo, secondo me; però, limitarsi a questo vuol dire aver rinunciato a comprendere tutto il resto. Nella musica semplicemente da ballare, il resto non c’è (o quasi), e il discorso finisce più o meno lì; ma nella musica colta, di qualunque genere sia, è proprio il resto che fa la differenza.

La musica di Ravi Shankar, e in generale la musica indiana colta (nelle due tradizioni, indostana, del nord, e carnatica, del sud) chiede di essere ascoltata in un altro modo, io credo. Ho provato più volte ad ascoltare strutturalmente qualche esecuzione di raga. Qualcosa, indubbiamente, ne ho ricavato; però molto poco che giustificasse il piacere che quella musica mi stava donando. In questo, la differenza con l’ascolto, diciamo, di una sonata di Beethoven o anche di un pezzo di Miles Davis (che però credo che da Shankar alcune cose le abbia imparate), c’è: capire il senso di un passaggio beethoveniano mi dice sempre qualcosa anche sul piacere che mi dà.

A forza di provare, e cercare il modo giusto per ascoltare, mi sono fatto l’idea che la musica colta indiana richieda un approccio diverso, un ascolto diverso. L’accento non è, direi, sul discorso, bensì ugualmente sulla condivisione di qualcosa. Quando si balla, la musica costituisce il fattore condiviso, all’interno del quale chi si trova al momento dentro il flusso musicale si deve accordare. Ma l’accordo collettivo si risolve nell’atto del ballare, che è un atto pratico (con tutti i suoi rivolti simbolici, certo – ma essi dipendono più dal ballare che dalla musica). Quando Shankar suona, io mi sento indotto a cercare un accordo con lui (e con chiunque altro ascolti) proprio come nella danza, solo che la musica è molto più complessa di quella necessaria a danzare.

L’ascolto ideale dell’esecuzione di un raga – questa è l’idea che mi sono fatto – è una sorta di ascolto ipnotico, in cui io, insieme al musicista e a tutti gli altri ascoltatori (anche passati e futuri, se il brano è registrato) mi accordo non solo su un ritmo ma su un percorso di carattere emozionale di cui le note sono il tramite. Non sto dicendo che le note esprimono l’emozione del musicista; di questo mi interessa poco, in verità. Sto dicendo che il flusso di note è il medium attorno a cui io posso vivere un’esperienza emotiva complessa insieme con tutti coloro che stanno attorno a questa musica con me; una specie di danza intellettuale, che si sviluppa attraverso il tempo. Non che questo aspetto sia del tutto sconosciuto alla musica occidentale (né la musica indiana è del tutto priva della componente di discorso di cui sopra), ma in generale è piuttosto secondario – o relegato ai margini dell’ascolto.

Dovrei dire che, mentre la musica occidentale privilegia la componente di discorso, quella indiana privilegia la componente rituale – a parità di complessità potenziale. Magari sono io che proietto anche sulla musica le categorie con cui già interpreto l’India rispetto all’Occidente: meno io e più collettività, meno affermazione della distanza tra sé e sé, e più interpenetrazione tra gli individui. Magari l’India funge da schermo (come spesso è successo) per proiettare l’Occidente che non è e che si vorrebbe che fosse.

Ravi Shankar, primo tra tutti, è stato per me queste cose. Onore a Ravi Shankar.

2 Febbraio 2011 | Tags: ascolto, ascolto musicale, critica, estetica, fruizione, jazz, John Coltrane, musica, Pierre Boulez, semiotica | Category: estetica, musica, semiotica | Ho partecipato, negli ultimi anni, a diversi convegni dove si è parlato del tema del significato della musica, ho scritto articoli e curato libri dove se ne parla. Continuo a pensare che il tema sia importante e che la musica possa avere un significato nel senso in cui ce l’hanno altre forme espressive. Mi ritrovo però progressivamente più scettico sul fatto che alla musica si debba comunque trovare un significato.

Naturalmente, un brano musicale può avere un significato perché, molto banalmente, qualsiasi cosa prodotta dall’uomo lo può avere. Come detta un vecchio e sempre valido adagio di un grande guru della comunicazione (Paul Watzlawick), non possiamo non comunicare. Questo vuol dire che anche in un brano di musica possiamo trovare intenzioni comunicative, ed è pure giusto attivarci per farlo.

Tuttavia, la mia impressione è che non sia questo il modo corrente in cui noi ascoltiamo musica, o perlomeno che il nostro modo di ascoltare musica non si esaurisca affatto in questo. Anche se la musica colta occidentale si è evoluta negli ultimi secoli in modo da costituire una forma di discorso (richiedendo dunque una ricezione che mette in gioco questioni di significato), la musica che l’ha preceduta, e quella di altre culture che si è evoluta indipendentemente dalla nostra, non ha necessariamente seguito la medesima strada. Inoltre, anche nella musica colta occidentale restano in gioco una quantità di componenti che non chiamano in gioco necessariamente la dimensione del significato.

Intendere la musica come portatrice di significato rappresenta indubbiamente un grande vantaggio per la critica, la quale, esprimendosi attraverso parole, vive per sua natura nella dimensione del significato. Valutare la musica nei termini di quello che “ci vuol dire”, e valorizzarla in relazione ai valori che essa trasmetterebbe, è una mossa che permette alla critica di svilupparsi al meglio, riducendo l’ascolto musicale alla percezione di quei valori e del modo in cui verrebbero trasmessi. D’altra parte, una musica che debba convivere con una critica di questo tipo trarrà vantaggio dall’apparire maggiormente discorsiva, maggiormente propensa a trasmettere valori.

Devo puntualizzare che sto parlando di musica pura, strumentale. Se c’è di mezzo la parola, o una dimensione scenica, l’universo del significato è già legittimamente entrato in gioco in altro modo, e l’invito a leggere la musica in questa medesima dimensione è naturalmente molto più forte e giustificato. Pure qui, va detto, la questione non si esaurirebbe con questo – ma non ne voglio parlare in questa sede.

Per entrare più nello specifico della questione, sulla musica pura, un aspetto che, a mio parere, per esempio, caratterizza il jazz, è quello di aver coniugato la tradizione occidentale colta della musica-come-discorso con altre componenti di origine popolare ed etnica, che si sono evolute al di fuori di questo ambito. Quando ascolto John Coltrane, la qualità del suo fraseggiare, delle sue invenzioni melodiche e del modo in cui porta avanti le proprie sequenze di note sono tutti elementi di carattere “discorsivo” che indubbiamente fanno parte del piacere che la sua musica mi procura. Il suo modo di passare da dimensioni liriche a dimensioni rabbiose, trasognate, appassionate, frenetiche, distese e così via, fa parte di quello che Coltrane mi trasmette, e non c’è dubbio che io ami la sua musica anche per quello.

Ma tutto questo non mi spiega come mai io possa restare attaccato alla voce del suo sax anche dopo aver sentito per caso due sole note, e ancora prima che qualcosa mi si illumini in testa, quasi esclamando “Coltrane!” – perché quel qualcosa che mi si illumina è l’effetto e non la causa del piacere improvviso.

Certo, persino quelle due note di sax afferrate per caso possono essere interpretate come portatrici di significato. Ci sono belle pagine di Davide Sparti (Il corpo sonoro, 2007) sulla capacità di Coltrane di ricreare l’emotività della voce umana attraverso il semplice modo di emettere il suono attraverso l’ancia nel tubo del sax. Seguendo questa intuizione, pure quelle due note sarebbero portatrici di significato. Dovremmo allora dire che l’intonazione di Coltrane rimanda a quella della voce, e ai significati che le associamo normalmente? Forse sì.

Eppure, quando si dice che io assomiglio a mio fratello non si vuol dire che io ho senso in quanto assomiglio a lui, e rimando semanticamente a lui e di conseguenza ai suoi significati. Se io assomiglio a mio fratello non sono un segno di lui più di quanto lui non sia un segno di me. Allo stesso modo, le due note di Coltrane non rimandano alla voce umana più di quanto essa non rimandi a loro. Dovremmo allora dire che sia le note che la voce portano senso allo stesso modo, in maniera parallela, e che la somiglianza è un semplice suggerimento di trovare nelle note quello che troviamo nella voce.

Ma se dal modo di intonare le note passiamo alla melodia, dove finisce la somiglianza? A un’altra melodia, che ripropone il medesimo problema un po’ più in là? O magari all’andamento del mio corpo, come tende a fare una certa musicologia recente? Tuttavia, se metto in gioco l’andamento del corpo, devo davvero continuare a parlare di rimando semiotico, o non sarà piuttosto altro, quello che è in gioco? Prima di rimandare all’andamento del mio corpo, la mia sensazione è che la musica di Coltrane lo produca, lo provochi. Prima di un meccanismo di rimando segnico sembra entrare in gioco un meccanismo di sintonizzazione, di compartecipazione, di “fare insieme la stessa cosa”. Persino nell’effetto delle due note e della voce, di cui parlavamo sopra, potrebbe giocare allora questa stessa sintonizzazione, il porsi nel medesimo mood.

Certo, c’è comunque di mezzo il riconoscimento: se non riconosco qualcosa come note o voce, o come melodia, non avverrà nessuna sintonizzazione. E se lo riconosco, l’ho già riconosciuto come qualcosa, e l’ho già fatto rientrare in un universo di senso. La mia sensazione è però che la dimensione del significato a cui la musica non può non essere ricondotta si esaurisca qui (mentre quella a cui può essere ricondotta non si esaurisce né qui né mai). In altre parole, la prima funzione del mio godimento nei confronti della musica di Coltrane (e di tanta altra musica di cui godo, ovviamente) starebbe nella sintonizzazione che essa produce in me, e nel percorso su cui, attraverso questa sintonizzazione, io vengo condotto. Se rifletto su questo percorso, poi, la dimensione del significato può incominciare a dispiegarsi, e da questo momento senza fine. Ma se io non sono un critico musicale, quanto ho bisogno di riflettere sul percorso? Lo vivo, piuttosto, e basta. Mi lascio percorrere, piuttosto, e basta. Approfitto di questa occasione per vivere, attraverso questo percorso, delle esperienze altrimenti ben più pericolose. Nel percorso posso trovare, certamente, degli effetti di senso – ma io ci sono già dentro, nel percorso, ancora prima di trovarli.

Non è il ritmo, non è il timbro o la melodia a produrre questi effetti, non sono quelle componenti della musica che la critica tradizionale definisce “sensuali” – anche se certamente ritmo, timbro e melodia giocano la loro parte. Ho parlato di Coltrane perché la sua musica, il suo jazz, riesce a essere insieme trascinante e intellettuale. Certo, nella musica di Pierre Boulez la componente intellettuale, discorsiva, ha un ruolo di base più importante, ma proprio perché è musica, e non prosa critica, pure con i pezzi di Boulez, quando li si sa ascoltare, si può essere travolti, trascinati, ci si può ritrovare immersi.

Senza immersione, e sintonizzazione, non c’è godimento estetico, né in musica né altrove. Immersione e sintonizzazione sono due tipi di azione. La comprensione è spesso di grande importanza per l’azione, ma è una cosa diversa, che non può essere confusa con lei. Confondere l’agire con il comprendere ci porta a confondere la fruizione con la critica.

Mi sto domandando qual è il mio modo di ascoltare la musica. Scorrendo un mio curriculum vitae, mi sono accorto infatti che la maggioranza delle mie pubblicazioni accademiche degli ultimi due anni ha come argomento proprio la musica, ed è stata prodotta per incontri di carattere musicologico – in almeno un caso co-organizzati da me. Eppure io non sono un musicologo, anche se, evidentemente, qualche competenza in materia ce l’ho. Dunque: perché e come ascolto la musica, io?

Sono un frequentatore (non assiduo, ma costante) di concerti, di musica di vario tipo, durante i quali l’ascolto è ovviamente attento e concentrato. Se non sono impegnato in attività intellettuali, ho spesso la musica come sottofondo. Ascolto sempre musica se viaggio in macchina. A volte ascolto musica per sentire un determinato pezzo, e in questo caso la fruizione è attenta; ma anche quando la musica mi fa da sfondo, può accadere che lo sfondo passi sul primo piano, e che la mia attenzione sia concentrata su di lei piuttosto che su quello che sto facendo. In macchina questo è una condizione normale (e per fortuna gli automatismi dell’automobilista mi hanno tenuto in vita sino ad oggi).

Ascoltare la musica con attenzione e concentrazione piena significa considerarla come una sorta di discorso – ovviamente differente da quello della parola, però comunque un discorso, ovvero una comunicazione che va da chi la produce a chi la riceve, trasmettendo un qualche contenuto (emotivo, informativo, narrativo…). Ma la musica non è nata per essere ascoltata. Questa affermazione potrà sembrare paradossale finché non riflettiamo sul fatto che prima della musica come cosa che si ascolta c’è stata la musica come occasione per ballare, come occasione per cantare insieme, come commento (accompagnamento) a una situazione (tipicamente cerimoniale, ma non solo). In tutti questi casi la musica non è una cosa che sta di fronte a noi per l’ascolto, ma qualcosa che viene vissuto da dentro, qualcosa che ci avvolge e di cui facciamo parte, ballandola, cantandola o vivendo il rito di cui essa è parte. Sino a qualche secolo fa questi tipi di fruizione costituivano la totalità dei modi di fruire la musica.

L’ascolto frontale, distaccato, è un’invenzione moderna. Possiamo, a essere generosi, risalire al Rinascimento, ma prima del Seicento in verità la pratica teatrale del concerto, in cui si va semplicemente ad ascoltare qualcuno che suona, non è affatto diffusa. E, naturalmente, anche quando si diffonde, non soppianta affatto le altre pratiche.

Inoltre, anche se il diffondersi dell’ascolto frontale permette il formarsi di uno specifico discorso musicale (ovvero la musica impara a trasmettere al suo ascoltatore un discorso, emotivo, informativo, narrativo ecc.), la musica non perde mai la sua natura coinvolgente, di esperienza immersiva. Di questo facciamo esperienza tutti facilmente quando, nell’ascoltare (frontalmente) un concerto, sentiamo il nostro piede che batte il tempo (ovvero balla), la nostra voce che interiormente riproduce l’andamento musicale (ovvero canta), e vediamo che il contesto in cui ci troviamo è trasformato dalla semplice presenza della musica.

Insomma, quello che credo è che anche la musica da concerto oggi (a qualsiasi genere appartenga) debba possedere sia la natura frontale che le permette di esprimere un discorso (e quindi di essere interessante anche per un ascolto concentrato) sia la natura immersiva che ci permette di partecipare al suo evento (e quindi di riconoscerci nella comunità – danzante, cantante, vivente – dei presenti). In questo senso, certamente la musica è parente stretta della poesia, che vive delle medesime componenti, anche se magari in diversa misura.

Qualche tempo fa, in una tra tante discussioni conviviali con Luca Francesconi, il discorso era andato sul rock, sul jazz e sulla musica colta contemporanea. Ricordo che a un certo punto Luca disse che se il rock ha uno spessore così (facendo il segno con due dita di uno spessore di qualche centimetro), allora il jazz ce l’ha così (e il segno rappresentava ora uno spessore del doppio o del triplo) e la musica contemporanea ce l’ha così (e ora le sue mani si allargavano ad abbracciare il massimo spessore possibile). Lo spessore in questione era quello che Francesconi definirebbe (credo) lo spessore semantico, ovvero la possibilità di trasmettere un discorso articolato e complesso.

Assumiamo che Francesconi avesse ragione, e che la musica colta contemporanea sia davvero in grado di trasmettere un discorso tanto più articolato e complesso di altri generi musicali (è un’assunzione facile da condividere, in sé). Questo comporta dunque una qualche superiorità della musica colta? Dal punto di vista della complessità senz’altro: è proprio questo il suo specifico! Ma davvero dovremmo essere tutti tifosi di Luciano Berio, e, per questo, disprezzare Miles Davis e i Beatles?

In altre parole: il fatto che esista della musica fatta per essere principalmente un discorso, lasciando decisamente in secondo piano gli elementi immersivi, dionisiaci, corali, ci deve indurre a disprezzare la musica in cui questi elementi rimangono forti? Rispondere positivamente a questa domanda vuol dire ritenere che il destino della musica debba essere quello di costituire discorsi (e in questo senso sembrano andare sia le famose conferenze di Anton Webern sull’esaurimento delle possibilità della musica tonale, sia gli scritti di Theodor Adorno sull’invecchiamento della musica contemporanea): in questa prospettiva saremo portati a vedere, come mi sembra che faccia lo stesso Francesconi, tutta la musica principalmente come discorso. E, certo, se accettiamo questo punto di vista, Francesconi ha ragione, non è possibile dagli torto.

Ma le mie consuetudini di ascolto (e io sono uno che ama sia Luciano Berio che Miles Davis che i Beatles, e anche la musica stessa di Francesconi) mi dicono che le cose non stanno così. Se la musica deve ridursi a discorso, allora esiste già uno strumento molto più potente di lei per trasmettere discorsi: ed è la parola, tanto più se scritta. Il potere della poesia non sta nei discorsi che fa (tanto spesso riconducibili a un piccolo gruppo di stereotipi), ma nel fatto che attraverso i propri strumenti di carattere immersivo e dionisiaco, la poesia riesce a farci vivere quei discorsi e insieme a farci sentire parte di una sensibilità comune, collettiva, umana.

Chi difende la musica contemporanea mi dirà che essa fa proprio questo, però deve prendere le distanze da tutto quello che è mercificato, banalizzato dal consumo. Il problema è che in un mondo in cui tutto è mercificato e banalizzato dal consumo, dovremmo prendere le distanze da tutto: e questo è proprio quello che almeno certa musica contemporanea ha l’aria di fare. Tuttavia così facendo ha anche tagliato i ponti con la partecipazione immersiva e, paradossalmente, persino con la possibilità di trasmettere il proprio discorso: se l’ascoltatore non ha motivo per sentirsi partecipe, non ha neanche motivo di ascoltare la musica – e un discorso che non si può trasmettere è come se non ci fosse.

Ritrovo nelle mie stesse consuetudini di ascolto le conseguenze di tutto questo. Di fatto, quasi non riesco più ad ascoltare la musica colta contemporanea; a volte mi annoia, a volte mi irrita. Mi irrita quel tono da appartenenti a una casta di eletti che essa frequentemente esprime.

D’altra parte, non posso nemmeno ascoltare quegli autori contemporanei di tradizione classica che non seguono la linea marcata da Darmstadt. Meglio sicuramente Boulez, o Berio o lo stesso Francesconi piuttosto che John Adams o Michael Nyman: non ho dubbi su questo. Il sospetto che questi altri autori abbiano mancato o volutamente ignorato un momento cruciale della storia è troppo forte.

E allora? Allora forse c’è un problema a monte. Magari è la musica colta contemporanea che non ci rappresenta più, e rimane un vestigio della grande tradizione classico-romantico-novecentesca, che viene perpetuato per poter sostenere che le orchestre e le strumentazioni tradizionali (con tutto l’apparato teatrale che le accompagna) non sono solo un retaggio che ci viene dal passato. In altre parole, la musica colta contemporanea servirebbe a farci sentire la continuità con un passato che noi sentiamo (e del tutto a ragione) come grande.

Ma questo è sufficiente a farla esistere?

Nel mio piccolo ho dei problemi ormai ad ascoltare questa musica. Mi sento più rappresentato da Miles Davis, oppure, magari, da Mozart o da Stravinsky. Lo so che c’è qualcosa che non quadra: ma l’epoca dell’ideologia è finita (purtroppo e per fortuna), e non credo più che le avanguardie abbiano ragione perché sono avanguardie.

Non essendo un musicologo, e non essendo tenuto a teorizzare sulla musica, mi sfogo esplorando musiche di altre tradizioni, come quella (straordinaria) dell’India. Posso però teorizzare sull’ascolto, o almeno sul mio.

|

Post recenti

-

Babel, Connessioni: due antologie

-

No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?

-

La spigolatrice callipigia

-

La disalterità di Lella De Marchi

-

Lo scrutare nel buio di Laura Liberale

-

Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni

-

Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti

-

Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet

-

Dopo Mafalda

-

Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)

-

Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale

-

Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti

-

Storie di polli e di donne sedute

-

La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)

-

Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere

-

Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)

-

Scrivono di me, su Bologna in Lettere

-

Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare

-

Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito

-

Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria

|

Some Books of Mine ------------------

------------------

------------------  ------------------  ------------------  ------------------

------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog

|

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti