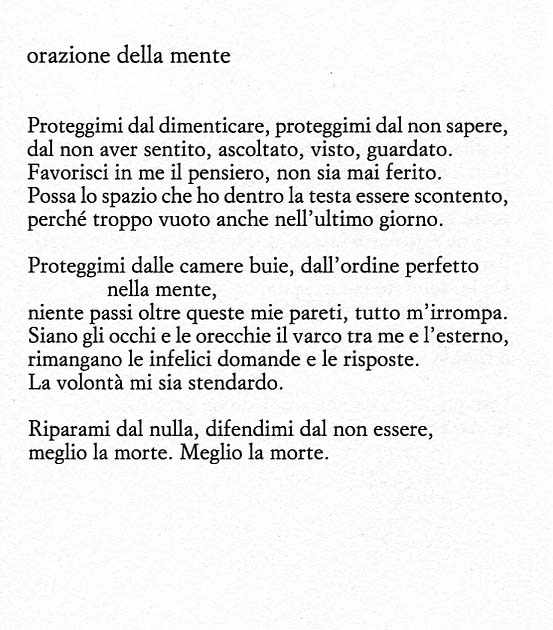

Questi versi di Roberta Dapunt (da Le beatitudini della malattia, Einaudi 2013) mi pongono un problema, etico, forse, più che estetico. Non ne è in questione la qualità stilistica, che è comunque alta (a parte, qua e là, qualche piccola aggettivazione forse di troppo, forse un tantino di maniera). Non è nemmeno questo dorato crepuscolarismo a farmi problema, ribadito componimento dopo componimento, quasi una discesa in un piccolo inferno senza dolore, fatto di piccole cose di campagna e di famiglia – certo non disforiche in sé, ma qui vissute quasi come se abbisognassero di una salvezza che non c’è. E si rimane a mezza luce, a mezza tristezza, a mezzo sentire, a mezzo patire. E sta tutto sommato proprio in questo l’aspetto godibile di queste poesie.

Mi fa problema però il troppo forte sentore di qualcosa che appartiene a un’altra epoca, quella dei Gatto, dei Bertolucci e dei Sereni (e con Sereni sto forse già eccedendo), ma non più in là di così. Intendiamoci: non ritengo affatto illegittimo rifarsi alla poesia di quegli anni. Quello che mi turba è che, attraverso questi componimenti, sembrerebbe che nella poesia italiana non sia mai più successo nulla dopo quegli anni. Quello che mi turba è che non c’è nessun dialogo con la poesia che è venuta dopo.

Sono abituato a pensare a un’opera d’arte come a qualcosa che è sempre anche un intervento in una conversazione con le opere precedenti o contemporanee, e (implicitamente e a posteriori) anche con quelle successive. Solo il lettore ingenuo la legge come qualcosa di assoluto, di intemporale, che ha valore esclusivamente nella misura in cui muove qualcosa al suo interno. In questi termini il lavoro della Dapunt sarebbe buono, indubbiamente, accostabile a quello dei suoi numi tutelari.

Ma per il lettore un po’ più scafato, la possibilità di essere mossi davvero, di essere com-mossi, dipende anche dalla relazione tra ciò che si sta leggendo e tutto ciò che si è già letto. In questo senso, nelle parole e nei versi pure sapienti della Dapunt, risuonano troppi echi già noti, ed è come se la sua voce mi arrivasse continuamente accompagnata dalla voce di poeti di un’altra epoca, senza nessuna distanza.

Se ci fosse, in qualche modo, una consapevolezza suggerita di questa vicinanza, una piccola gomitata, una strizzata d’occhio, già l’effetto sarebbe, per me, molto diverso. Potrebbe bastare una citazione esplicita, un qualche cambio occasionale di registro, un’uscita momentanea dal clima crepuscolare. Si manifesterebbe allora una distanza, cui basterebbe essere accennata. Nei termini del dialogo con i contemporanei, sarebbe come un accenno, fugace ma sufficiente, al fatto che si sa che cosa è successo dopo, ma lo si rifiuta. Potremmo concordare o meno con questa posizione, ma la poesia che la esprime comunque si posizionerebbe, manifestando la propria consapevolezza rispetto al presente.

Poiché questo qui non succede (o, almeno, io non sono in grado di trovarne traccia) non posso che leggere questi versi attraverso quella visione del mondo di sessanta e più anni fa, che era buona allora, ma rimane sospetta oggi. È del tutto lecito rifiutare quello che è successo dopo, ma bisognerebbe, implicitamente, dichiararlo. Altrimenti si rimane vittime di una fascinazione antistorica, come se la poesia di un’epoca, per il fatto semplice di essere buona poesia (e certamente lo era quella degli autori che ho citato) possa ergersi a modello della Buona Poesia in senso assoluto.

Il fatto è che le parole si consumano, negli anni. Per riprodurre la sua malinconia con quella stessa efficacia non si possono usare le parole che usava Bertolucci nei suoi anni. Altrimenti non solo i piccoli aggettivi eccessivi che abbiamo criticato qui, ma proprio il tutto è finzione, maniera – e passi la maniera dichiarata, esplicitata, per esempio, dei neo-metricisti, pur essendo spesso irritante e poco concludente. Se non si mostra consapevolezza, se si scrive così perché davvero si sente così, si è prigionieri di un sogno già passato, che non ci appartiene più – anche quando si è davvero bravi a farlo. Si è scambiato per universale qualcosa che ha avuto il suo tempo e il suo luogo.

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti