Nel post di Andrea Inglese “Che genere di discorso” pubblicato su Nazione Indiana del 12 ottobre, e soprattutto nel dibattito da esso generato, si incontrano una serie di temi che mi impongono una riflessione: c’è la questione delle poetiche, ovvero delle dichiarazioni di intenti degli autori; c’è la questione del soggetto e c’è quella della lirica; e c’è la questione della leggibilità. Sono temi interessanti anche perché non riguardano solo il mondo della poesia e della prosa, che è quello di cui specificamente si discute in quella sede; investono piuttosto qualsiasi produzione o comunicazione di carattere estetico, da quelle che definiamo tradizionalmente “artistiche” sino a quelle di carattere esplicitamente funzionale, come la pubblicità.

Sulle poetiche, mi fa sorridere che Inglese, dopo un’evidente dichiarazione di poetica, ammetta nei commenti, in risposta a una mia obiezione, di non credere davvero sino in fondo alle dichiarazioni di poetica: “sono scettico rispetto alla nozione di poetica. O meglio, ho raggiunto una certa idea di cosa sia la poetica: un campo di proiezioni immaginarie sul proprio fare.” Mi fa sorridere perché l’ambiguità in cui, con questo, Inglese cade è probabilmente inevitabile oggi, per chiunque si cimenti con una produzione artistica, poetica, prosastica, filmica, pittorica o fumettistica che sia (o quant’altro). E credo che lo sia perché rispecchia un’analoga ambiguità presente oggi nella nozione di Arte.

Quando frequentavo l’università, ho fatto in tempo a seguire le lezioni di Luciano Anceschi, che ci parlava dell’estetica e delle poetiche, sottolineando il valore e l’importanza di queste ultime assai più della prima – che nella sua visione finiva per essere quella che lui chiamava, se ben ricordo, una “sistematica”, contrapposta al “sistema”, per esempio, di Adorno (che era, nell’anno in cui lo seguii, l’argomento del corso). Fu così che per il suo esame preparai una tesina (ma lo spessore non giustificherebbe il diminutivo) sulle poetiche dei Novissimi.

Con questo accento forte sull’importanza delle poetiche, ho dato per scontato per molto tempo, io come tanti, che si trattasse di un problema costitutivo della produzione artistica. E non c’è dubbio che per il Novecento lo sia: ma prima? Ci sono delle dichiarazioni di poetica precedenti al Manifesto del Futurismo che siano davvero tali? Qualcosa del genere indubbiamente c’è, perché spesso gli artisti hanno riflettuto sul proprio lavoro; tuttavia la mia sensazione è che manchi a quelle dichiarazioni quella dimensione programmatica che invece da Marinetti in poi diventa cruciale, e che rende le poetiche del Novecento assolutamente peculiari.

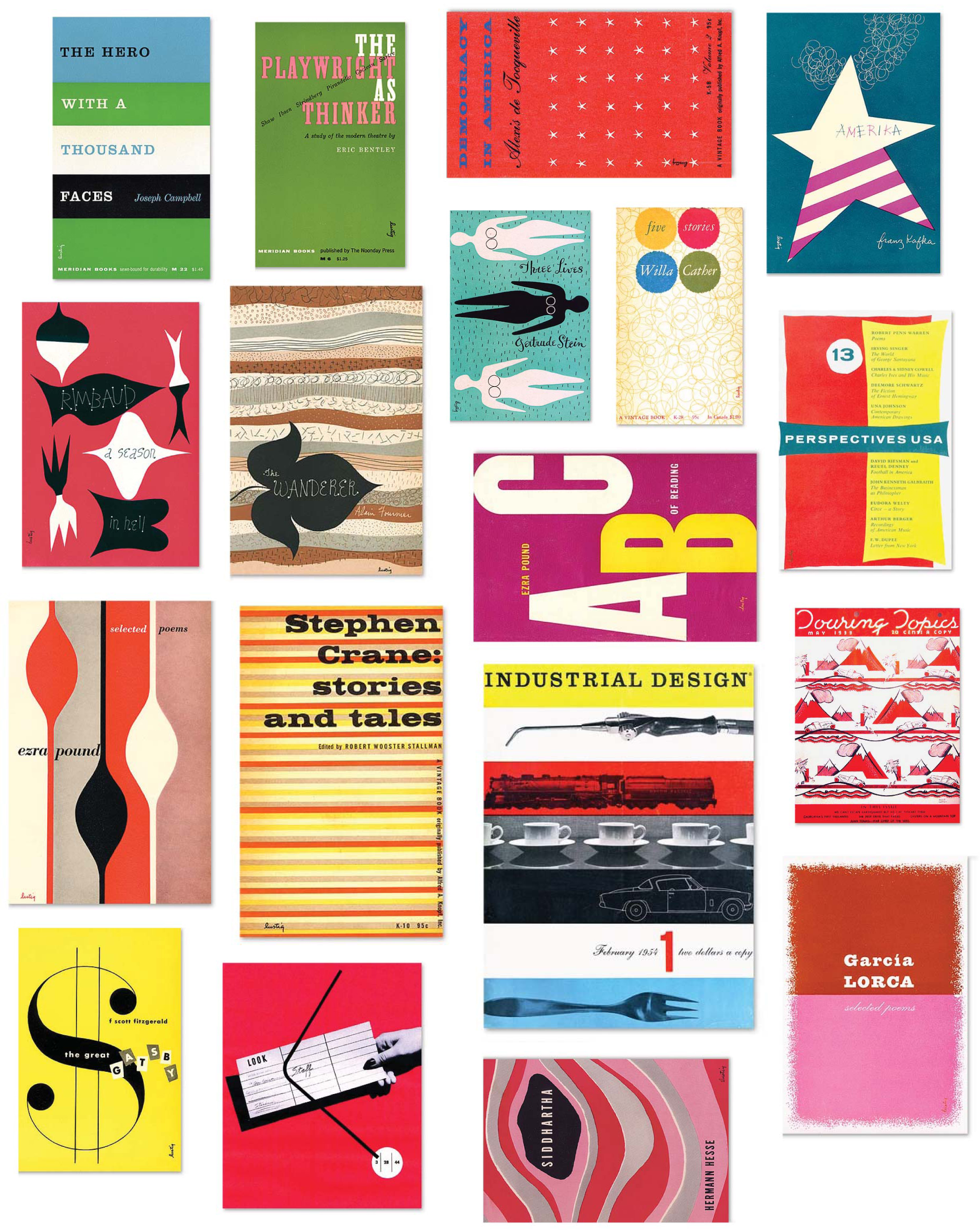

La mia sensazione è che la nascita delle poetiche (in senso novecentesco, di qui in poi) sia una conseguenza dell’affermarsi dell’idea di progetto, in campo comunicativo e in campo politico. Il progetto è ciò che permette di finalizzare una comunicazione, di decidere a priori quali scopi si vogliano raggiungere, e con quali mezzi ci si proponga di agire: è il mito che attraversa l’universo del design (che significa non solo disegno, ma anche progetto) dal Bauhaus a Ulm e oltre, ma è anche quello che chiaramente si ritrova nel programma di Marinetti. In questo senso le avanguardie sono chiaramente le figlie di una mentalità razionalistica e progettuale, che si distingue da quella del design industriale solo per la diversità degli scopi e degli strumenti specifici.

Se dovessimo valutare le opere delle avanguardie sulla base delle poetiche espresse, ovvero dei progetti dichiarati dai loro autori, la nostra valutazione sarebbe non molto diversa da quella che uno studio di valutazioni qualitative compie su una campagna pubblicitaria: è riuscita se (e solo se) ha raggiunto lo scopo che si proponeva. E con tutto questo non intendo affatto sminuire l’ideologia del progetto, che è la vera sostanziale novità del Novecento, trasversale dal marxismo sino ad Heidegger e all’esistenzialismo, dalla giocosità dadaista alle teorie sulla progettazione del software.

Tuttavia, di fatto, non è in questi termini che ci poniamo di fronte a quegli oggetti che definiamo opere d’arte, o, almeno, non è solo in questi termini. Esiste un modo tradizionale, antico, di sentire il bello come espressione di valori positivi condivisi dalla comunità, che precede la nozione stessa di Arte, la quale è una nozione moderna (ne ho parlato più a fondo in un post su Coomaraswamy). Secondo questo modo, l’Arte ha a che fare non con l’estetico, bensì con il sacro. Il Romanticismo, in epoca di positivismo imperante, cerca di recuperarne l’essenza attraverso l’intromissione del sentimento e del soggetto, perché la soggettività e l’interiorità gli appaiono come le uniche risposte possibili alla desacralizzazione che sta compiendo la scienza. Così si costruisce un’idea dell’Arte che poi il novecento insieme combatte e perpetua: che ha ragione di combattere perché si tratta di una perversione contingente, e che ha ragione di perpetuare perché spesso appare come l’unico legame rimasto con quella sacralità così essenziale – una sacralità che non è necessariamente religiosa, ma è semplicemente un senso mistico della comunità.

Esporre la propria poetica e insieme dichiarare che non ci si può credere davvero è dunque l’espressione di questa oscillazione tra un’Arte come progetto, che ci permette di liberarci dalle pastoie romantiche dell’esaltazione dell’io, e della lirica intesa in questo senso; e un’arte come sacralità, in cui la dimensione irrisolvibile del simbolo si lega a un senso collettivo che trascende a priori il soggetto, senza negarlo ma senza nemmeno porlo come mediazione irrinunciabile (come fanno i Romantici). Rinunciare alla poetica significherebbe rinunciare al dialogo con le espressioni artistiche del novecento; ma rinunciare al sacro significherebbe rinunciare a quello che sentiamo come Arte – e fare, del tutto legittimamente, e magari anche ottimamente, della comunicazione funzionale. Tuttavia, in questo modo si rinuncerebbe al dialogo con tutto quel mondo che noi sentiamo come Arte e che precede il novecento – a meno di considerarlo, del tutto legittimamente ma un po’ riduttivamente, anch’esso come comunicazione funzionale.

Tuttavia, perché la riduzione (anche parziale) dell’io deve coincidere con un aumento della complessità dell’opera e delle difficoltà di fruizione da parte del lettore/spettatore? Certo che l’opera difficile, oscura, attinge più facilmente alla dimensione del simbolico, ed è più facilmente distinguibile da quella della comunicazione funzionale tout court, specie se si intende svalutare quest’ultima come troppo compromessa con i mali del presente. Così, la scarsa leggibilità è certamente una scorciatoia per dichiararsi dalla parte del sacro, nonostante si continui a progettare la propria comunicazione. Un testo facilmente leggibile è più facilmente sussumibile – non c’è dubbio – alle logiche del consumo, che sono antitetiche a quelle del sacro. E senza progettazione non c’è avanguardia, sia nel senso storico, che nel senso più banale di gruppo organizzato attorno a uno scopo politico (magari anche solo politico-culturale).

Mi sembra che siamo di fronte a un bel nodo di contraddizioni, ben difficili – forse impossibili – da sciogliere. Eppure l’io, la lirica, la leggibilità, mi sembrano tutti temi-ponte, parole d’ordine su cui aggregare il dibattito, su cui organizzare la comunicazione che permette poi all’opera di essere conosciuta, avendo incuriosito qualcuno, e di essere letta, fruita. Un’opera che non viene fruita è come se non esistesse.

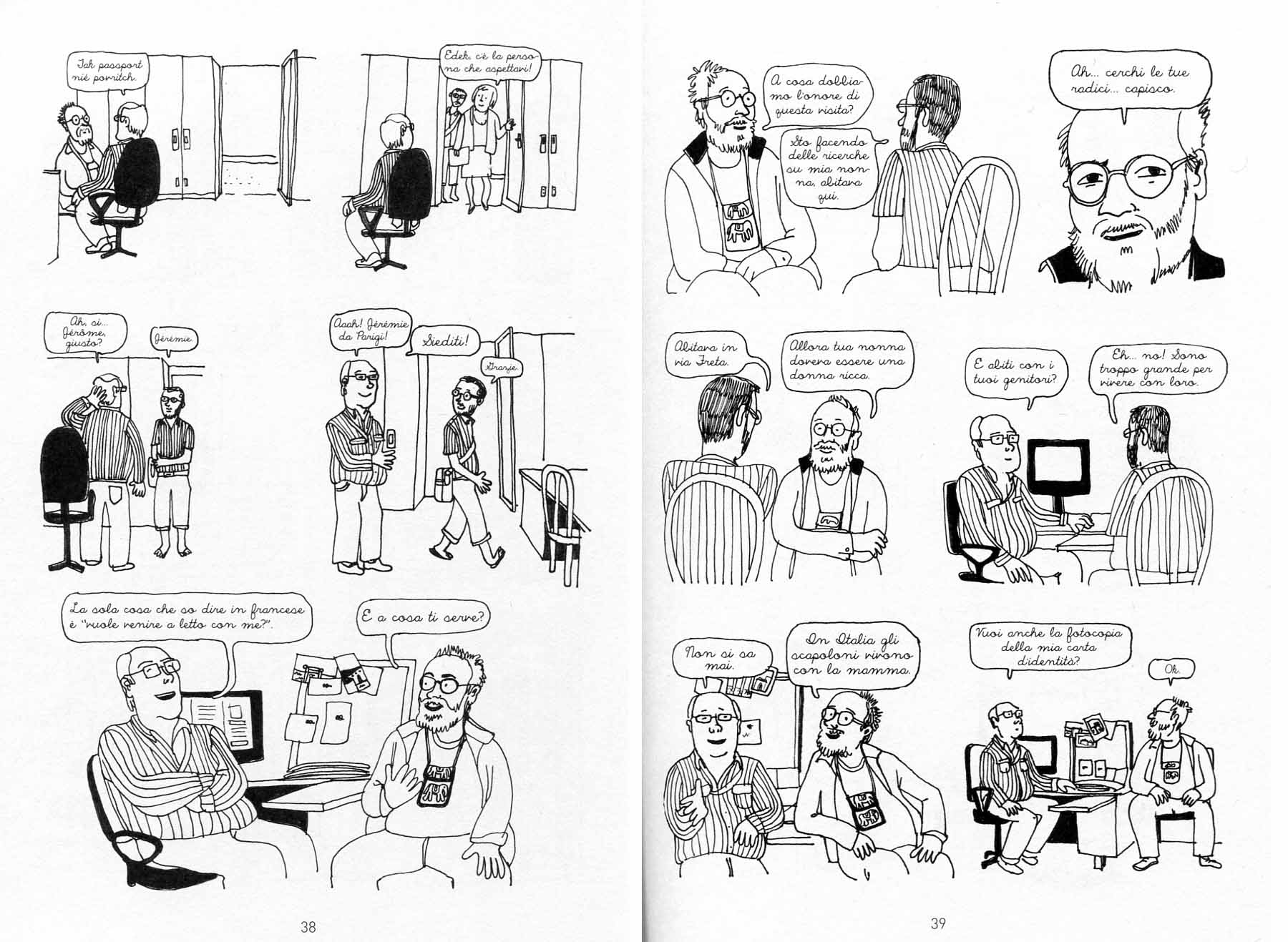

Voglio concludere facendo osservare che le cose non procedono allo stesso modo su tutti i fronti. Se nel campo della poesia e dintorni la ricerca verte sul come mettere un po’ da parte questo io troppo strabordante e imbarazzante, nel mondo del fumetto sembra invece essere proprio la ricerca dell’io e del suo intimismo a definire un percorso di rinnovamento, e di differenziazione dal passato. Il punto è che le forme non sono universalmente distribuite allo stesso modo, e quello che vale come novità in un campo può non valere affatto in un altro.

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti