Cristina Alziati, da "Come non piangenti" (Marcos y Marcos, 2011) Permettetemi di fare non il critico, ma il lettore, e di tornare a una delle poesie di Cristina Alziati, di cui ho già parlato due settimane fa. Ci voglio tornare perché nel rileggerla una volta apparsa in quel post, mi sono accorto che c’era qualcosa che mi risuonava nelle orecchie, e sono andato a verificare.

Faccio il lettore, e non il critico, perché non ho prove che la mia percezione si fondi in una qualche competenza o interesse dell’autrice, e che questo legame che io ho percepito sia mai stato presente anche a lei. Magari sì, ma non è comunque quello che mi interessa qui. Faccio il lettore perché è della mia sensibilità che parlo, o della sensibilità del lettore in generale, o del modo in cui le idee passano le epoche e attraversano le persone anche a prescindere dalla loro consapevolezza dell’origine di quelle idee.

Quello che voglio dire è che, almeno per me, nella piacevolezza e nell’interesse di questi versi trovo nascosto un collegamento antico e intrigante, quello a un mistico medievale tedesco e alla sua affascinante teologia della negazione. Parlo di Meister Eckhart, nato nel 1260 e morto intorno al 1327, maestro di quella che potremmo definire come una forma affascinante di teologia negativa.

Non c’è bisogno di essere religiosi né credenti per trovare interesse in questo personaggio e nelle sue posizioni (le quali all’epoca gli costarono un processo per eresia, che non lo condusse al rogo solo perché era già un personaggio troppo importante). Basta leggere affermazioni come questa (citata, come le seguenti, nel libro di Marco Vannini, Storia della mistica occidentale, Mondadori, 1999):

Prima che le creature fossero, Dio non era Dio, ma era quello che era. Quando le creature furono e ricevettero il loro essere creato, Dio non era Dio in se stesso, ma era Dio nelle creature. Ora diciamo che Dio, in quanto è Dio, non è il più alto fine della creatura. Infatti anche la più piccola creatura in Dio ha una dignità grande quanto la sua.

O anche come questa:

Perciò prego Dio che mi liberi di Dio, perché il mio essere essenziale è al di sopra di Dio, in quanto noi concepiamo Dio come origine delle creature.

È però quando leggiamo cose come questa che i versi della Alziati diventano di colpo pertinenti:

I maestri dicono che Dio è un essere, un essere dotato di intelletto, che tutto conosce. Ma io dico: Dio non è né essere né essere dotato di intelletto, e neppure conosce questo o quello. Perciò Dio è privo di tutte le cose, e perciò è tutte le cose. Chi deve essere povero nello spirito deve essere povero di ogni sapere proprio, in modo da non sapere niente, né di Dio, né delle creature, né di se stesso. Perciò è necessario che l’uomo desideri di non sapere o conoscere niente delle opere di Dio. In questo modo l’uomo può essere povero nel proprio sapere.

Mezzo millennio prima di Immanuel Kant, Eckhart si è imbattuto nelle aporie di quella che sarà la Dialettica Trascendentale, e si rende conto dell’impossibilità di dire cose certe (ovvero, per un razionalista scolastico, dimostrate) né su Dio, né sul mondo (le creature), né sull’io: guarda caso esattamente le tre idee aporetiche messe a nudo da Kant. Ma Eckhart non possiede gli strumenti concettuali che guideranno poi Kant, e non può che rifugiarsi nella mistica, o nelle definizioni al negativo, sino alle profondità del paradosso.

È questo che mi rispondeva nei versi della Alziati: che l’essenza di un poeta stia nel non scrivere, e nel farsi ingombrare l’anima non tanto dalle cose (il che sarebbe naturale) ma dal loro farsi mute, dal loro silenzio, mi sembra come un meraviglioso paradosso, così affascinante e avvitato su se stesso che continua a muovere la mia immaginazione, e il mio razionalistico tentativo di spiegazione.

In Eckhart si trova anche l’idea che la conoscenza sia in sé qualcosa da evitare, perché manifesta una separazione. In particolare la conoscenza di Dio, quella che lo descrive come soggetto agente, non può essere che l’espressione di quell’impasto di menzogne che è la Eigenschaft, la volontà personale, l’io individuale. La strada di Eckhart è piuttosto quella, mistica, della ricerca dell’identità originaria con Dio (incredibilmente in linea, per probabile pura convergenza storica, con le posizioni filosofico-mistiche dello shivaismo induista).

Il poeta dei versi della Alziati si caratterizza per un rapporto simile non tanto con Dio, che non è in gioco qui, ma con il mondo. Ma è un mondo che a sua volta non sa parlare, e il suo non parlare corrisponde al nostro non scrivere. La rispondenza c’è, e profonda, ma si basa su una comune assenza, su un comune distacco, quello dalla parola come strumento di conoscenza dualistico.

Possiamo ancora parlare di conoscenza, per quanto riguarda la poesia, a questo punto? Forse no, ma non importa molto. Parleremo forse di vita, o di Erlebnis…

Un’altra chicca di Meister Eckhart, per finire:

In quell’essere di Dio in cui Egli è al di sopra di ogni essere e di ogni differenza, là ero io stesso, volevo me stesso e conoscevo me stesso, per creare questo uomo che io sono. Perciò io sono la causa originaria di me stesso secondo il mio essere, che è eterno, e non secondo il mio divenire, che è temporale. Perciò io sono non nato e, secondo il modo del mio non essere nato, non posso mai morire. Secondo il modo del mio non esser nato, io sono stato in eterno, e sono ora, e rimarrò in eterno. Cosa invece sono secondo il mio esser nato dovrà morire ed essere annientato, perché è mortale, e perciò deve corrompersi con il tempo. Nella mia nascita eterna nacquero tutte le cose, e io fui causa originaria di me stesso e di tutte le cose; e, se non lo avessi voluto, né io né le cose saremmo; ma se io non fossi, neanche Dio sarebbe: io sono causa originaria dell’essere Dio da parte di Dio; se io non fossi, Dio non sarebbe Dio.

Duemila anni di teologia vaticana gettati alle ortiche.

29 Febbraio 2012 | Tags: Cristina Alziati, poesia | Category: poesia |  Due poesie da "Come non piangenti" di Cristina Alziati

Il libro è Come non piangenti, di Cristina Alziati (Marcos y Marcos, 2011).

Sin dai primi versi del libro ci si accorge che queste poesie sono scritte da una mano capace, e dai primi sino agli ultimi non posso fare a meno di sentire risuonare in me l’eco del Montale di Satura, col suo accostare ritmi e temi prosastici e quotidiani a temi e inarcature ritmiche più tradizionalmente e drammaticamente sonore. Apprezzo molto, dopo poco, anche un altro aspetto, cioè il fatto che, in maniera del tutto insensibile, quasi di soppiatto, i temi della poesia civile si accompagnano a quelli personali, pressoché senza differenza, senza cambio di tono, senza nessuna retorica.

Non sarebbe questo, da solo, un motivo sufficiente per apprezzare questi versi, ma è comunque un motivo di ammirazione. Diffido di solito della poesia civile, specie quando ne condivido le ragioni, perché basta poco, quando ci si confronta con la rabbia, l’indignazione, l’orrore, basta poco, davvero poco per essere retorici, per farsi prendere la mano, per trasformare la poesia in oratoria, in discorso persuasivo – mettendo allo scoperto il gioco, rivelando l’intenzione, annullando la sorpresa, la magia…

Qui, è invece ammirevole come l’orrore delle bombe al fosforo, dei suicidi dei bambini, delle bombe travestite da bambole emerga sempre all’improvviso, nel contesto di tutt’altre cose, magari più tradizionalmente liriche, più montaliane. Non solo in questo sta la sorpresa, il fascino di questi versi, ma certo anche in questo.

C’è un motivo che ricorre più volte nelle poesie della Alziati, quello della contemporaneità delle epoche. Lo si ritrova, tra l’altro, nell’ultima delle poesie riportate qui sotto, dove il male di oggi e quello di ieri sembrano confondersi, essere lo stesso.

Ma non sono soltanto i tempi a confondersi. Benché questi componimenti siano scritti più o meno tutti in prima persona, ci si accorge dopo un poco a leggerli che l’io, cioè l’interiorità, non è né più né meno protagonista del resto del mondo, dell’esteriorità. Non c’è dunque grande differenza tra il sociale e il personale, tra la pena per il sé e quella per il mondo. L’io, alla fin fine, è poco più che un testimone, mentre il sé è già una parte del mondo, proprio come l’immigrante annegato, come il bambino malato di leucemia.

La seconda delle poesie che riporto qui sopra appartiene a una sezione intitolata “I riccioli della chemio”. In questa sezione si parla, con relativo distacco, di cure ospedaliere, e di un tumore; ma sin dal primo componimento (proprio questo) avviene il ribaltamento, e “il manto / di neve ero io”, e “l’inverno ero io”. Di fronte a un dicembre soleggiato è l’io lirico ad assumerne la reale identità.

D’altra parte, ancora in altri versi, l’autrice si rivela quasi non come chi scrive, ma come chi voglia trasmettere un silenzio che le viene dalle cose del mondo, piccole o grandi che siano – attraversata, quindi, nemmeno da una voce, ma da quello che resta quando la voce si rifiuta.

Detto – e apprezzato – tutto questo, non siamo arrivati ancora alla radice del perché questi versi mi colpiscono, lasciano il segno su di me. Potrei aggiungere che c’è, certamente, il loro non cadere mai nella banalità, nemmeno nelle banalità montaliane – non perché Montale fosse mai banale, ma perché qualsiasi maniera, montaliana o non, finisce prima o poi per ripetere per stanchezza qualcosa che inizialmente era stato presente per necessità. Questo, nelle poesie della Alziati, non succede; segno che l’eco montaliana non è epigonismo o, appunto, maniera, bensì semmai una convergente adesione a un certo modo di procedere.

Credo che il nocciolo del mio apprezzarle stia, alla fin fine, proprio in un certo loro modo di accostare il quotidiano e l’aulico, nei temi come nei ritmi. Questi ultimi, proprio come in Montale, si aggirano intorno alle misure classiche dell’endecasillabo e del settenario, ma per assumerle in maniera canonica solo in certi momenti risolutivi, mentre il frequente allontanarsene introduce di continuo momenti più quotidianamente colloquiali.

È forse in questo costante uscire e rientrare in quella che canonicamente riconosciamo come poesia, che sta il cuore del fascino di questi versi. Un uscire e rientrare che non permette al lettore di assestarsi in una dimensione chiaramente riconosciuta, e lo tiene lì, sospeso tra io e mondo, presente e eternità, endecasillabo e verso libero, dichiarazione personale e attraversamento da parte delle cose. E queste diverse dimensioni, su questi diversi piani, interagiscono, si intersecano, si rispondono, ora si negano reciprocamente e ora si rafforzano.

Ancora due poesie da "Come non piangenti" di Cristina Alziati P.S. Giovedì 22 marzo, presso MelBookstore a Bologna, alle 18, intervengo alla presentazione di questo libro, con Andrea Cavalletti e l’autrice.

|

Post recenti

-

Babel, Connessioni: due antologie

-

No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?

-

La spigolatrice callipigia

-

La disalterità di Lella De Marchi

-

Lo scrutare nel buio di Laura Liberale

-

Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni

-

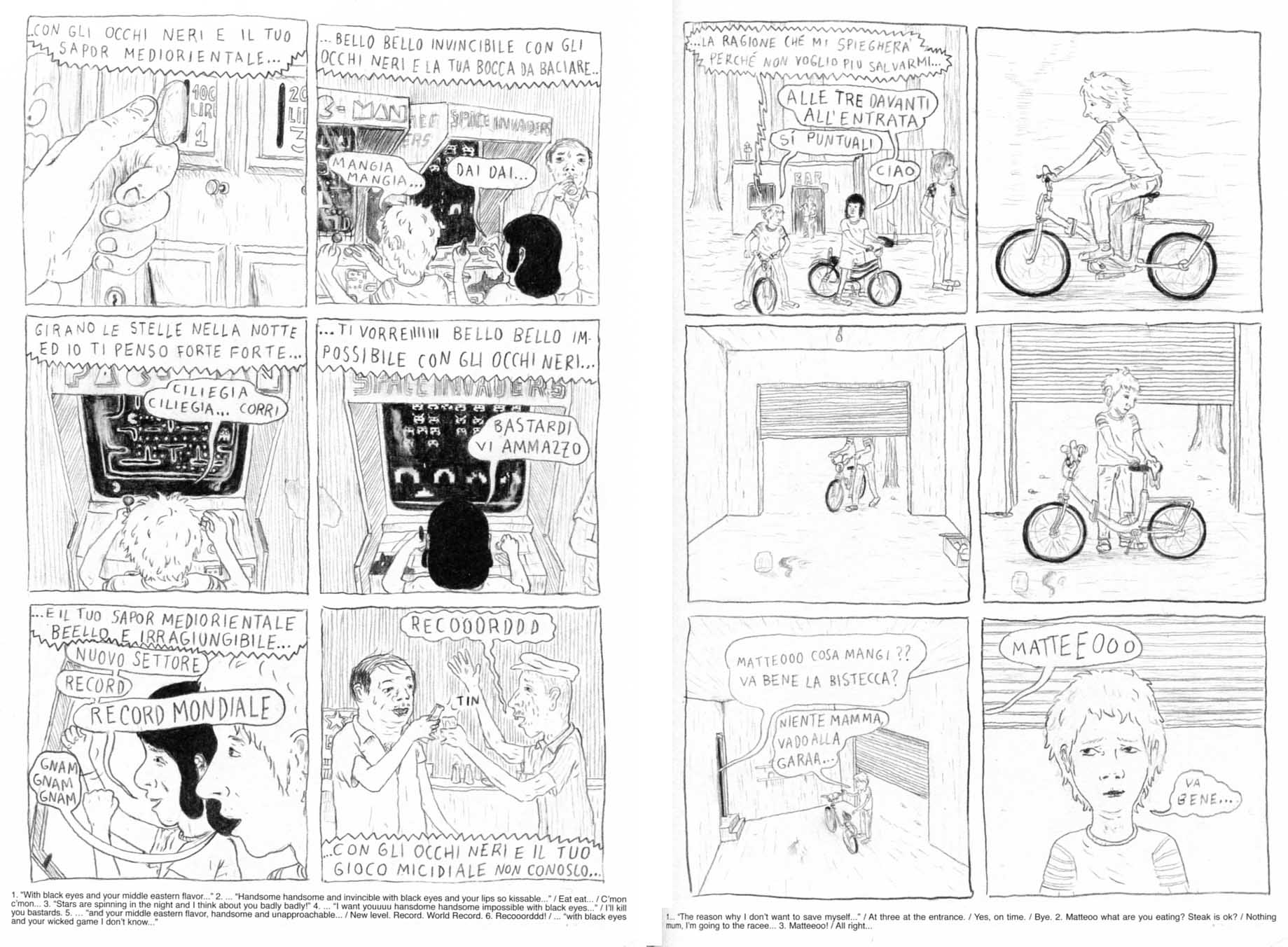

Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti

-

Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet

-

Dopo Mafalda

-

Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)

-

Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale

-

Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti

-

Storie di polli e di donne sedute

-

La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)

-

Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere

-

Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)

-

Scrivono di me, su Bologna in Lettere

-

Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare

-

Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito

-

Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria

|

Some Books of Mine ------------------

------------------

------------------  ------------------  ------------------  ------------------

------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog

|

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti