Torno da Romics, dove giovedì 29 abbiamo discusso di fumetto popolare, di eroi, e di autorialità. Il tema era deciso da tempo, ma l’ombra di Sergio Bonelli aleggiava inevitabilmente su di noi. Che l’eroe non sia indispensabile alla serialità lo sapevamo già, ma Camilla Patruno Marmonnier ci ha fatto toccare con mano che cosa succede in Francia, dove ci sono serie basate sugli sviluppi diversi possibili, serie basate su un gruppo con diversi personaggi e vicende parallele, serie basate sul ritornare di una situazione in epoche storiche diverse. Non sono cose che accadano solo in Francia. Anche da noi o negli Stati Uniti o altrove l’eroe è semplicemente la principale tra le opzioni per permettere la continuità.

E non è nemmeno una novità. Il mito greco (e altri miti ancora) è già implicitamente seriale. Talvolta la sequenza si basa sull’eroe (Ulisse, Ercole) talvolta su un gruppo (gli Argonauti) o una famiglia (gli Atridi, Edipo), talvolta su una situazione (la fuga di Elena e la guerra di Troia).

Parlando, dentro e fuori la sessione, con gli amici (Ivo Milazzo, Sergio Brancato, Paola Laura Gorla) ritornava poi continuamente il tema del rapporto tra autore e serialità – che, in forme di solito meno teoriche, usciva anche dai discorsi degli altri partecipanti (C.B. Cebulski, Takamasa Sakurai, Francesco Artibani, Pierdomenico Baccalario, Giacomo Bevilacqua, Giulio De Vita, Roberto Perpignani, Giovanni Ciofalo – e sto certamente dimenticando qualcuno): per esempio, un personaggio appartiene al suo autore? è giusto proseguire una serie dopo la morte dell’autore?

Non voglio riportare le opinioni di tutti (non ne sarei nemmeno capace). Solo ripetere, e magari ampliare un po’ le cose che ho detto in chiusura, stimolato da tutti i discorsi, privati e pubblici, del pomeriggio.

Ho accennato al mito greco. Di sicuro Omero, se mai è esistito, non ne è stato l’autore. Non ha inventato né storie né personaggi. È stato soltanto il più grande tra gli aedi, questi poeti da braccio che vivevano recitando pubblicamente dei versi di tradizione popolare e orale, ma anche modificandoli secondo la situazione del momento, la propria memoria, il proprio gusto e le proprie capacità. Evidentemente le capacità di Omero erano tali che i greci sentirono in seguito il bisogno di registrare le sue parole per non perderle, e adottarono la scrittura fenicia (anche) per questo.

Oltre due millenni dopo, quando la nozione di autore è già forte, un autore come Ludovico Ariosto non si fa nessun problema, nello scrivere il suo capolavoro, a riprendere non solo personaggi altrui ma addirittura nel proseguire la trama di un altro, il Luigi Pulci dell’Orlando innamorato. Nonostante questo, alla storia è passato molto più lui del suo predecessore su quegli eroi, e basta leggere l’uno e l’altro per capire il perché.

Ora, i miti greci sarebbero meravigliosi anche senza Omero, e pure lo sarebbero quelli cavallereschi, anche senza Pulci o Ariosto. Ma certo un poco l’uno e molto gli altri hanno aggiunto qualcosa, e quel qualcosa è lo specifico dell’autorialità, cioè il fatto di aggiungere al mito una riflessione personale, con la quale noi moderni amiamo confrontarci. Diciamo che il romanzo cavalleresco dell’Ariosto è il mito più il discorso, è il mito più una proposta personale di affrontarlo.

Quando nasce il fumetto, si trova in una situazione che condivide molte caratteristiche con l’oralità (ne ho parlato qui), e il suo successo si basa su una condivisione di valori e situazioni con il proprio pubblico che ha molti caratteri del mito. Naturalmente, trattandosi di un prodotto moderno, che vive la sua vita in un contesto di produzione in cui l’autore esiste in maniera inevitabile, la situazione non è certo la stessa che ai tempi di Omero. Tuttavia, per molto tempo in maniera quasi esclusiva e in vari suoi settori ancora oggi, nonostante la presenza di autori, il fumetto viene fruito da molto pubblico sostanzialmente come mito. La progressione verso l’autorialità c’è stata, nel suo secolo e passa di vita, ed era inevitabile che ci fosse, ma non ha affatto scalfito certi aspetti dello zoccolo duro della fruizione.

Non lasciamoci ingannare: le espressioni di serie e di autore non sono antonime, non definiscono due poli opposti, né per opposizione netta né su un continuum per gradi. L’autore di fatto c’è sempre, e il problema è semmai quanto egli sia presente nella ricezione del lettore. Questo vale tanto per le serie quanto per le storie autoconclusive, anche se per queste ultime è più frequente che lo si ritenga rilevante.

Non lasciamoci ingannare nemmeno da un’altra considerazione. L’industria culturale non ha il monopolio degli eroi e delle serie. Essa stessa, in un sistema commerciale, è inevitabilmente legata al gusto del pubblico. Un eroe ha successo se c’è un pubblico che lo apprezza, ovvero se muove qualcosa nell’immaginario di qualcuno, ovvero se può almeno un poco, per qualcuno, costituire una mitologia. Da questo punto di vista, l’autore di un personaggio di successo che viene fruito in maniera poco o punto autoriale è semplicemente colui che ha saputo lasciarsi attraversare meglio di altri dallo spirito del tempo (o da un qualche spirito del tempo), cogliendolo e restituendocelo.

Quando il testo viene fruito in maniera autoriale (di serie o meno che sia), l’autore aggiunge a questa capacità anche quella di trasmettere il proprio discorso, e quindi di dialogare con il suo pubblico e con gli altri autori attorno a lui.

È questo aspetto di discorso e di dialogo a essere sottolineato e spesso unicamente preso in considerazione da molta critica delle arti più riconosciute, dalla pittura al cinema al romanzo. Questa critica sbaglia anche in questi casi: un’opera d’arte firmata è sì certamente un discorso, ma non l’apprezzeremmo davvero come tale se fosse solo quello, e se non fosse pure, al tempo stesso, fortemente mitopoietica.

Aggiungiamo che, a sua volta, quello stesso dell’autore è, da qualche secolo a questa parte, un mito (moderno), il mito del genio creatore, il mito del Michelangelo ispirato, che rappresenta al meglio l’individualismo occidentale (moderno).

Tra mito dell’eroe (o di qualche altro elemento adatto alla serializzazione) e mito dell’autore, l’editore può sempre scegliere dove calcare la mano per le proprie operazioni di promozione, e a seconda del pubblico cui si rivolge enfatizzerà di più la componente mitica oppure quella di discorso.

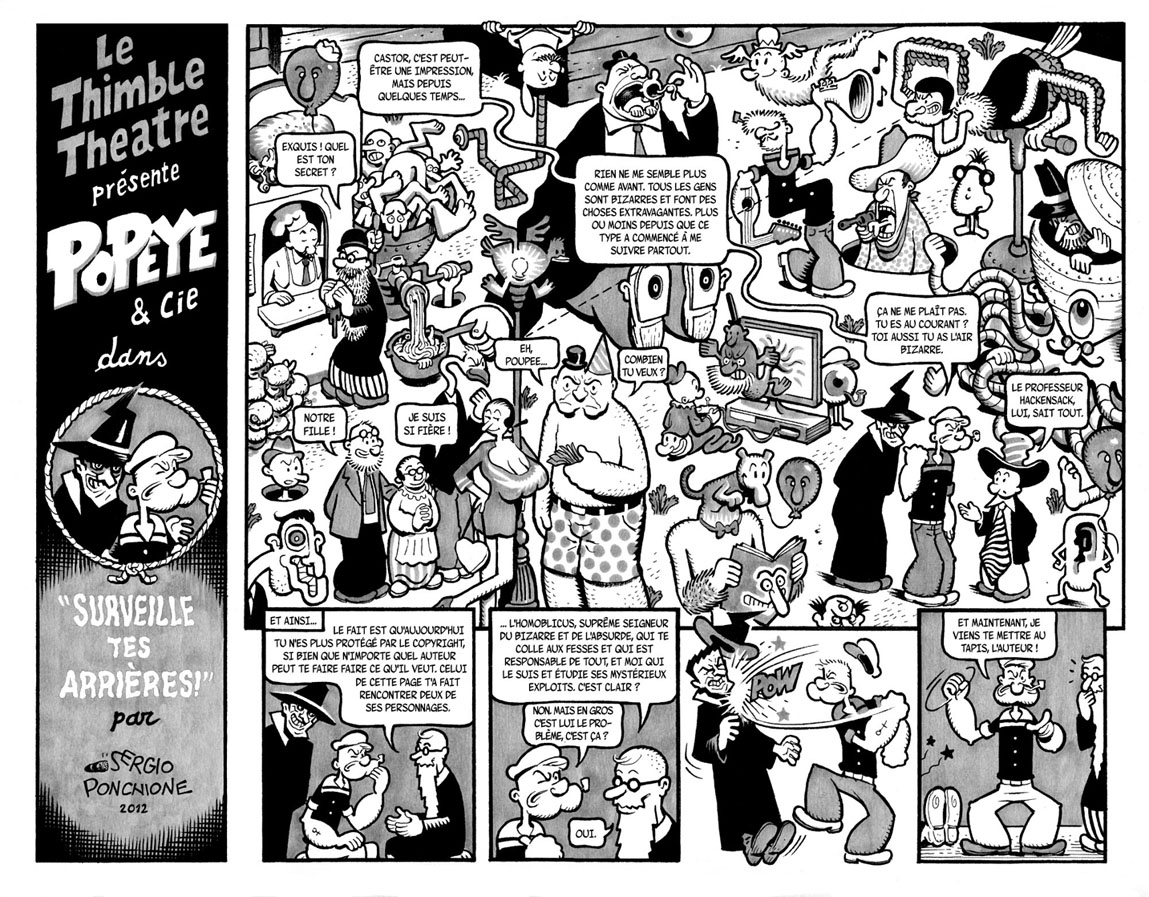

Detto questo, non vedo quindi nulla di sbagliato nel fatto che un personaggio di successo possa essere proseguito da altri. Molto spesso i risultati sono peggiori, certo, perché il genio è raro, e la serie vivacchia sul prestigio acquisito in passato piuttosto che sul valore presente: Asterix senza Goscinny è una tristezza, né Sagendorf né Zaboly né nessun altro hanno saputo rendere a Popeye la dolce e incantevole demenzialità di Segar; rabbrividisco al pensiero di cosa possa accadere ai Peanuts, caduti in mani che non sono quelle di Schulz. E tuttavia, l’Asterix del dopo Goscinny non ci impedisce di preferire e leggere quello originale, e magari contribuisce a tener viva la memoria e il mito (a sua volta) del primo grande suo autore.

Aggiungiamo poi che qualche volta è pure successo di trovare prosecutori più bravi dei creatori iniziali: Lucky Luke è stato inventato da Morris anche per i testi, ma se Morris non avesse conosciuto Goscinny passandogli poi la mano per quel ruolo, oggi probabilmente non continueremmo a leggerlo. Spirou è stato creato da Rob-Vel nel 1938, ma è stato il suo successore Franquin (dal 1946) a incantare i francesi. Adoriamo il Paperino di Carl Barks, ma questo non ci impedisce di apprezzare Don Rosa (e vari altri). Chi si ricorderebbe di un oscuro personaggio DC Comics, chiamato The Sandman, se non l’avesse ripreso Neil Gaiman? La lista potrebbe continuare.

La continuità del personaggio è quella del mito; la presenza dell’autore è quella del discorso. La letteratura colta ha bisogno di entrambe le componenti, mentre quella popolare si può accontentare della prima. Non c’è un confine tra le due, oggi, ma solo un passaggio sfumato di modi diversi di ricezione.

Non confondiamo, per finire, le questioni di ricezione con quelle di diritto. Dal punto di vista del diritto conta la creazione, e per creare, al giorno d’oggi, un autore (o più di uno) c’è sempre. Non si potrà mai negare che il personaggio sia stato creato da lui, né disconoscergli i diritti – nemmeno quando il pubblico ignora il suo nome. Il pubblico ha il diritto di ignorarlo, perché in certi casi per la sua ricezione l’autore è davvero irrilevante. Ma la legge lo deve tutelare perché comunque quella cosa, ormai di pubblico consumo, ha avuto origine da lui.

È un vero peccato che Sergio non ci sia più. Credo che avrebbe apprezzato.

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Peccato non avervi potuto seguire giovedì. Sabato ho chiesto a Ivo Milazzo se fosse “geloso” delle rare volte in cui Ken Parker l’aveva disegnato qualcun altro. Lui mi ha risposto di no e che, anzi, gli sembrava che ogni autore (Polese, Mantero, etc.) in fondo avesse aggiunto qualcosa.

Ecco, forse il rapporto tra serialità e autore è soprattutto in questa relazione paradossale: più un personaggio seriale ha successo e più finisce per sfuggire al legame diretto con il creatore cartoonist, a moltiplicarsi in molte rappresentazioni diverse.

E però non possiamo far finta di non vedere quanto il fumetto sia cambiato da questo punto di vista negli ultimi tempi. Mi piace fare una provocazione, che non so se al convegno è stata toccata.

Quali grandi personaggi seriali ci ha offerto il medium negli ultimi vent’anni? Gli autori più importanti del fumetto americano di supereroi, persino quelli considerati oggi rivoluzionari, sono tutti “parassiti” di terza generazione di Stan lee e Bob Kane. Lo stesso si può dire per la francia. Anche l’Italia, con tutto il rispetto per la prolifica prole della bonellanza, dopo Dylan, non sembra contenere un solo personaggio, tale da sopravvivere alla contingenza. Forse solo nei manga esistono ancora mitologie così forti da produrre gli Ulisse, gli Achille, gli Ercole ma, perosnalmente, non sono un grande esperto.

Sei sicuro che questa tua sensazione (del tutto condivisibile in sé) non derivi dal fatto che per sentire “mitologico” un personaggio (o una serie), qualche anno lo deve pur avere? Nemmeno Dylan lo era a pochi anni dalla nascita; figuriamoci Tex. Magari a suo tempo le cose per Superman e Batman sono andate più veloci, ma questo potrebbe anche essere oggetto di riflessione per le differenze culturali tra USA e Europa.

Non possiamo decidere tu e io se ci sono personaggi recenti destinati a sopravvivere alla contingenza. Avresti scommesso su Tex nel 1948? O su Dylan Dog nel 1988? O su Tarzan nel 1913? In quel momento ciascuno di loro aveva un sacco di concorrenti con le stesse probabilità.

Come critici, dovremmo essere in grado di valutare la qualità di un’opera autoriale (e anche lì gli errori si fanno); ma le ragioni che fanno ricordare queste ultime sono diverse da quelle che “mitologizzano” un personaggio (una serie).

In un certo senso, mi viene da dire che la dimensione dell’autorialità è personale, e quindi comprensibile da chi abbia gli strumenti; mentre quella del mito è sociale, e il tuo personale giudizio non conta gran che, perché è l’interazione di migliaia o milioni di percezioni a produrre l’effetto, in maniera davvero difficile da prevedere.

Ciao

db

si, il mito è collettivo. E indubbiamente il tempo è l’unico giudice in grado di definirne la misura. vedremo.

[…] seguita al primo intervento (di Andrea Queirolo) direi che ho dato implicitamente risposta col mio post di lunedì scorso. Aggiungo solo – a margine – che non credo che le parole di Eco lì riportate fossero […]

[ehm… psss… Luigi Pulci scrisse il Morgante Maggiore, l’Orlando Innamorato è di Matteo Maria Boiardo.]

Grazie. Bel lapsus! La sostanza non cambia molto, ma la fretta fa i gattini ciechi.

Dove ho scritto Pulci, quindi, leggasi Boiardo.

Se non avessi ripreso da poco in mano il Morgante, ci sarei cascato pure io… tra parentesi, c’è un gigante che si chiama Marcovaldo! A parte il lapsus, ci sono moltispunti interessanti su cui devo pensare in questo post. Grazie a te!