Ho pensato di ripubblicare qui, a distanza di tempo, gli articoli già usciti sulla rubrica da me curata, “Figure cifrate” sulla rivista di Nicola Pesce, Scuola di fumetto.

Se ne avete la possibilità, se lo avete sufficientemente a portata di mano, vi propongo pure stavolta di andarvi a rileggere quello che scrivevo a proposito del Flash Gordon di Alex Raymond sul numero 109 di SdF (gennaio 2018). In soldoni, e tralasciando l’argomentazione per sostenerlo e l’illustrazione per documentarlo, potrei ricordare che il fascino di quella saga portata avanti da Raymond dal ’34 per dieci anni (benché gli ultimi con molto meno impegno) non stesse tanto nella qualità della vicenda raccontata, sempre piuttosto prevedibile. Quella struttura narrativa nel complesso così banale serviva sostanzialmente da collante, da base, da sfondo tematico per permettere alle immagini di colpire nel segno, e di costruire l’effetto mitico. Certo la continuità narrativa serviva, perché creava il quadro, ma non erano le sue tensioni a condurre il gioco: leggere Flash Gordon era piuttosto sfruttare la possibilità, settimana dopo settimana, di una breve immersione nel fondo del mito. Ed era la straordinaria capacità grafica di Raymond a permettere questo: attraverso il suo segno, i gesti, le espressioni dei suoi personaggi, attraverso gli sfondi e persino le ombreggiature espressive passavano al lettore una quantità straordinaria di reminiscenze, di riferimenti, di passioni custodite nel nostro imaginario visivo.

Nel lavoro compiuto da Philippe Druillet a partire dai tardi anni Sessanta, poi confluito nella fondazione del gruppo degli Humanoïdes Associés e della rivista Métal Hurlant, ritroviamo le stesse caratteristiche, ma con una consapevolezza e una progettualità ben diverse. Del resto Druillet è un intellettuale francese in piena rivoluzione culturale (non quella cinese, peraltro coeva; ma quella della Francia di quegli anni), e non un americano dalla mano e dalle intuizioni straordinarie, però non particolarmente ferrato quanto a cultura. Di lì a poco, in una nota intervista, il suo compagno di viaggio Moebius avrebbe dichiarato che una storia non deve essere fatta per forza come una casa, con la porta per entrare, le finestre e il tetto, ma che potrebbe ben prendere la forma di una giraffa, della fiamma di un cerino, o di una nuvola (cito a memoria, ma il senso delle parole era più o meno questo).

Insomma, le storie potevano benissimo non avere una struttura; in altre parole, potevano benissimo non essere storie, mantenendone solo l’apparenza, magari sfruttando la sequenzialità che il fumetto comunque non può non avere. Moebius non si limitava a teorizzare: in quegli anni sono parecchi i suoi lavori, brevi e lunghi, che mettono in pratica queste idee, da Arzach a Il garage ermetico. Philippe Druillet, già da tempo, era comunque stato ben più estremo di lui.

Se in Flash Gordon la storia diventava sfondo a ragione della sua scarsa significatività, del suo scarso interesse rispetto a quello che, su quello sfondo, i disegni trasmettevano, in Yragaël (1972-74, con Michel Demuth) la storia si nega in un certo senso da sola, tanto appare assurda, senza capo né coda, talvolta incomprensibile, comunque incoerente. E davvero non importa poi tanto, a noi lettori, perché la sua funzione è semplicemente quella di creare un’atmosfera irreale e misticheggiante, grandiosa e derisoria, sino alla disperazione di un sacro senza Dio, ma non per questo meno avvolgente; e su questo sfondo sono le immagini di Druillet a condurre davvero il gioco, a gridare enormità e sarcasmo, epopea e vanità.

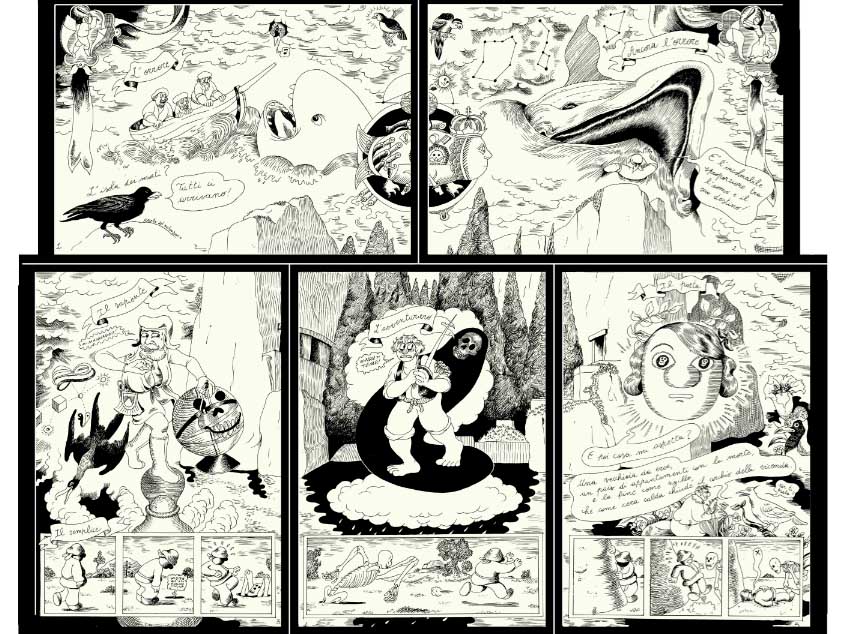

Sono spesso tavole unitarie, che illustrano una sola azione, accompagnate da parole di cui si potrebbe forse pure fare a meno, se non fosse che anche loro, per il lettering, le forme del cartiglio e il tono di voce che evocano, contribuiscono all’effetto. Talvolta, come nel nostro esempio, c’è invece un poco di sviluppo, una divisione in vignette che suggerisce una successione.

Osservate ora questa tavola. Prima ancora di poter capire che c’è una ripartizione in vignette, l’occhio del lettore è catturato dalla struttura grafica complessiva con il rosone in alto, come fosse la facciata di una chiesa gotica. Se magari sospettate che Druillet possa essersi ispirato alle tavole di Little Nemo del 26 novembre e del 3 dicembre 1905, che hanno una struttura imparentata con questa, forse non avete tutti i torti, perché la prima edizione completa della grande serie di Winsor McCay era uscita da poco, e non negli Stati Uniti, bensì in coedizione franco-italiana. Tuttavia, questo non vi porterà molto in là, se non in una qualche comune dimensione onirica – però con finalità ben diverse. Qualcosa di più può suggerire il debito sicuramente forte che le grandi tavole di Druillet manifestano nei confronti delle splash page di Jack Kirby; ma the King intendeva quelle sue pagine o doppie pagine come momenti di immersione nel momento culminante di una storia, tipicamente un grande ed eroico combattimento, mentre per Druillet l’immersione rimane continuata, senza sosta, come l’angoscia di non poter mai capire se sia questo, o quale possa essere mai, il momento culminante di una vicenda incomprensibile – e tanto più incomprensibile come sono spesso le vicende troppo più grandi di noi dentro cui ci ritroviamo. E sono loro a dominarci: non noi che dominiamo loro!

Quello che comunque passa da Kirby è di nuovo il misticismo, che però in Druillet finisce per essere il misticismo di un ateo, qualcosa di simile al sublime kantiano, che ci sovrasta e ci dichiara minuscoli – ma senza nessuna redenzione.

In questo ingresso da cattedrale gotica, già così carico di sacralità e disperazione, ecco che possiamo accorgerci che il rosone stesso non è fatto di spicchi, ma è una sorta di vortice di frammenti di corpi e di cose che conduce verso il nero, verso il nulla; come se fosse un lungo cluster di note tenute di organo in un pezzo di György Ligeti, terrificante nella sua dissonanza.

Solo adesso la strutturazione grafica della pagina incomincia a distinguersi, perché i bordi neri tra le vignette le uniscono più di quanto non le separino. E partiamo da sinistra, dove la colonna verticale complessiva si trova già implicitamente divisa in due dal ponte di roccia al centro, e sopra e sotto quello compaiono prospettive da piranesiane Carceri d’invenzione (o, se di nuovo vogliamo citare McCay, andate al 19 gennaio 1908). Coerentemente con la dimensione verticale, l’inquadratura è dall’alto, a volo d’uccello, e costringe lo sguardo a oscillare tra il vicino e il lontano, riconoscendo le due figure principali in gioco, e poi anche il grande volto scolpito nella roccia e i cadaveri in basso. Ben difficilmente si osserva che in basso, verso destra, si intravvede il pozzo già glorificato al centro della pagina.

E a questo centro la lettura sequenziale riporta finalmente adesso. Ora che c’è pure una contestualizzazione (vagamente) narrativa, il grido del pozzo sembra ancora più forte: la voragine è una bocca spalancata. Il cerchio del pozzo si trova poi ripreso immediatamente sotto: una piccola vignetta circolare incastonata in una struttura pseudotecnologica. Un volto pronuncia delle parole. Continuando a scendere, le parole proseguono, e provengono da una figura che si sporge sull’orlo del pozzo, ora appena sotto di noi, mentre l’altra figura con corna e spada continua a tacere immobile, forse ascoltando. L’inquadratura è sempre dall’alto, ma il punto di vista si è abbassato, preparando l’ulteriore abbassamento, che caratterizza l’ultima vignetta.

Adesso guardiamo dal basso: siamo dentro al pozzo, dominati dalla figura con corna e spada, che sembra sospesa nell’aria, visto che ai suoi piedi volteggiano sagome nere di uccelli. L’altro personaggio continua a parlare, ma è ormai lassù, in alto, lontano; mentre noi stiamo scendendo nel pozzo che continua a gridare, e il cerchio delle sagome nere volanti è quasi un cerchio di voci gridate e assordanti.

Cosa si stia raccontando in queste vignette non mi è mai stato del tutto chiaro, ma l’impatto mitico di questa tavola rimane ugualmente straordinario. Non è questa la tavola di Yragaël in cui si possa notare di più, ma c’è continuamente nel testo un riferimento a una tecnologia pervasiva e inquietante – quella stessa che sarà poi alla base, qualche anno dopo, delle invenzioni visive di Giger per l’Alien di Ridley Scott. Un richiamo sottile e costante alla negatività del futuro, alle distopie alla Philip K. Dick.

Qualcuno sostiene che il fumetto non sarebbe un linguaggio perché le vignette non sono proposizioni e perché le figure che vi vengono mostrate rimandano solamente a se stesse. Se davvero quel linguaggio che è indubbiamente tale, cioè quello delle parole, funzionasse solo in quanto proposizionale e referenziale, non avremmo il mito e non avremmo la poesia. C’è molto di più di questo sia nella parola, sia in queste potentissime evocazioni di senso, talmente potenti da saperci trascinare sin nel profondo di un universo così incerto e sconvolgente.

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti