17 Novembre 2014 | Tags: estetica, mito, Omero | Category: estetica |  Pensierino di passaggio. Ero l’altro giorno a un incontro in cui si leggeva Omero, a proposito di Odisseo e delle sue lacrime, e di altre lacrime degli eroi. Nel pensare che quello che stavo ascoltando era bello, molto bello, qualcosa non mi quadrava. Come se la parola bello non fosse adeguata. Pensierino di passaggio. Ero l’altro giorno a un incontro in cui si leggeva Omero, a proposito di Odisseo e delle sue lacrime, e di altre lacrime degli eroi. Nel pensare che quello che stavo ascoltando era bello, molto bello, qualcosa non mi quadrava. Come se la parola bello non fosse adeguata.

Poi mi sono reso conto del perché. Bella sarà semmai qualsiasi altra cosa, che abbia qualche tipo di relazione, per somiglianza o opposizione, con il mito greco. Ma il mito greco non può essere definito bello, perché ci siamo cresciuti dentro. Anche chi non lo conoscesse direttamente, in Occidente, sarebbe cresciuto comunque all’interno di una rete di storie che partono da lì, hanno origine lì.

Sarebbe come definire bella la propria mamma. Certo che lo è; non potrebbe che essere così. C’è forse qualche possibilità che non lo sia? Ma bella in senso proprio sarà semmai chi le assomiglia, o chi ne è così diversa da colpirci.

Insomma, la sensazione di bellezza deriverebbe da un qualche tipo di rapporto con l’archetipo. Ma l’archetipo è l’archetipo, bello per forza: come potrebbe non esserlo, essendo l’archetipo?

Non c’è da stupirsi che i Greci, ovvero l’Occidente, abbia adottato la scrittura, copiandola dai commercianti medioorientali, proprio per non correre il rischio di dimenticare l’archetipo, per far sì che Omero ed Esiodo e gli altri potessero essere tramandati senza i rischi della memoria orale.

Se il mito greco fosse andato dimenticato, l’archetipo sarebbe stato diverso, e l’immaginario dell’Occidente pure. Sarebbe stata diversa la sua storia, perché l’uomo fonda le proprie strutture, sociali e tecniche, a partire da un desiderio che si fonda sull’immaginario. Sarebbe perciò diversa la nostra società, la nostra cultura.

Nel frattempo c’è stato Ex.it Materiali fuori contesto, ad Albinea, e questo porta nuova acqua al discorso dei post precedenti (sono gli ultimi tre – oltre a questo – sotto il tag identità). Nel corso del dibattito sugli spunti critici sono intervenuto due volte. Nel frattempo c’è stato Ex.it Materiali fuori contesto, ad Albinea, e questo porta nuova acqua al discorso dei post precedenti (sono gli ultimi tre – oltre a questo – sotto il tag identità). Nel corso del dibattito sugli spunti critici sono intervenuto due volte.

La prima volta riprendevo uno spunto di Paolo Giovannetti che esprimeva (tra altre interessanti considerazioni) una qualche stanchezza per una poesia che abbia sempre bisogno del supporto della critica (che interpreti e spieghi) per arrivare al suo pubblico. Mi è venuto da dire che non è così dappertutto. Non, per esempio, nel mondo di lingua spagnola, specie in America Latina, dove ci sono addirittura paesi, come il Nicaragua, in cui la poesia ha più lettori del romanzo. Mi verrebbe semmai da dire che l’Italia, con altri paesi europei, rimane vittima dell’osservazione di Adorno, per cui non potrebbe più esistere un’arte innocente, e non tanto perché c’è stata Auschwitz (come in una sua prima affermazione) quanto perché è la stessa struttura della produzione estetica di massa a renderla impossibile. Proprio per questo l’arte (tra cui evidentemente la poesia) sarebbe condannata a riflettere su di sé (una volta persa l’innocenza) per non diventare inautentica, falsa coscienza, credendo vanamente di poter recuperare un’irrecuperabile innocenza.

Riprendendo poi Paolo Zublena, che aveva contrapposto soggetto e soggettività, dicevo che l’opposizione andrebbe secondo me formulata piuttosto nei termini lacaniani, secondo cui intanto il soggetto è semplicemente il soggetto dell’inconscio, e quindi qualcosa che vive già in una dimensione pubblica, sociale (trovando la sua differenza specifica non in una identità autocosciente, ma semplicemente nel diverso modo in cui in ciascuno si organizzano specificamente delle istanze collettive). In secondo luogo, sempre per Lacan, l’io (il moi) è invece una sovrastruttura alienata, della quale, comunque, non si può fare a meno – e al massimo si può riconoscere la sua natura alienata.

Ma se l’io, pur alienato e sovrastrutturale, c’è, perché inibire alla poesia la facoltà di esprimerlo (fatto salvo che esprime sempre e comunque il soggetto – ma questo in sé non produce lirica)?

D’altra parte io stesso non ne posso più di una poesia che necessiti della critica per essere compresa, e mi piacerebbe tanto poter essere innocentemente lirici. Ma poi, quando guardo i prodotti che cercano di essere davvero tali, in verità mi sento raggelare, tanta è la falsa coscienza (di solito involontaria) che si aggira in loro. Da questa ambivalenza, come si esce? Oppure, da questa ambivalenza è possibile uscire?

Nel secondo intervento citavo inizialmente Alfredo Giuliani (lo cito un po’ troppo spesso, anche in queste pagine) che, nell’Introduzione alla edizione 1965 de I Novissimi, definiva la riduzione dell’io come “l’ultima occasione storica di esprimermi soggettivamente” – un’espressioni in cui vanno notati sia l’io che il soggettivamente, i quali fanno evidentemente riferimento a due entità differenti.

A questo punto, visto che qualcuno aveva parlato di musica, mi è venuta alla mente l’estetica di Eduard Hanslick, ovvero quell’estetica musicale sviluppata a fine Ottocento che ha fatto piazza pulita dell’idea romantica della musica come espressione delle emozioni e dei sentimenti dell’io, sostenendo non tanto che la musica non possa esprimere emozioni e sentimenti, quanto che non ha nessuna necessità di farlo, e può essere interessante anche senza esprimere alcunché. Non è un formalismo, come pure molti l’hanno interpretato, perché, anche se l’espressione non è più il cuore del problema, alla musica viene riconosciuta la possibilità di provocare in chi l’ascolta emozioni e sentimenti (indipendentemente dal fatto che sia o meno espressione delle emozioni del suo autore). L’accento, insomma, si sposta sulla ricezione e sugli effetti di senso prodotti dal testo musicale.

L’estetica di Hanslick è stata importante al punto da generare la pittura astratta, poiché Wassily Kandinsky ne era un appassionato lettore, ed è dall’idea di un’arte non figurativa (come la musica) in grado di produrre reazioni estetiche nel suo fruitore che può nascere quella di una pittura non figurativa che funzioni al medesimo modo. Nel mondo della poesia italiana sembra che, almeno sino agli anni Sessanta, non venga in mente a nessuno che la poesia potrebbe non essere letta come espressione del proprio autore; e anche dopo quella data le contrapposizioni sono ambigue. Per esempio la stessa espressione di Giuliani riportata qualche riga sopra sembra tradire una necessità di – comunque – esprimersi soggettivamente, per quanto con forme nuove e meno fruste.

Con un bel cambio di prospettiva, potremmo assumere oggi radicalmente la posizione di Hanslick e sostenere che la relazione tra testo poetico e soggettività (che in gioco sia il soggetto – quasi collettivo – dell’inconscio, oppure l’io alienato) è del tutto irrilevante, perché l’io è in poesia comunque un effetto testuale, la cui presenza è giustificata o meno dalla coerenza con il resto del discorso. In altre parole, l’io potrà essere assente o viceversa dominante, purché questo sia coerente con il resto della costruzione, e il testo produca su di me lettore qualche effetto emotivo interessante (dove emotivo va inteso nel senso più ampio possibile, che non esclude affatto l’emotività di natura intellettuale; e però nemmeno, d’altra parte, quella più istintiva e animale).

Se assumiamo questa posizione che privilegia l’effetto sul lettore, tutta la problematica della riduzione dell’io, o dell’espressione della soggettività appare ridursi sin quasi a scomparire, e con essa scompare anche il dilemma (l’ambivalenza) di cui parlavo alla fine del mio primo intervento. Questo ad Albinea non sono arrivato a dirlo, come non sono arrivato a dire le conclusioni a cui giungerò di qui in poi. Insomma, in questa prospettiva, soggettività o oggettività, espansione lirica o riduzione dell’io appaiono semplicemente come strumenti retorici per produrre effetti di senso (o effetti emotivi, il che non è molto diverso), strumenti a disposizione del poeta per la propria operazione di costruzione.

Attenzione! Questo non comporta che il testo poetico non possa più essere un testo spontaneo, dovendo piuttosto essere sempre progettato a tavolino con grande consapevolezza degli effetti di senso. A parte che l’idea stessa di spontaneità è un’espressione del pregiudizio romantico secondo cui la poesia sarebbe espressione dell’io – e perdere spontaneità sarebbe ridurla a calcolo. La dimensione progettuale, calcolata, non è in verità né implicata né esclusa da una visione della poesia che privilegi l’effetto sul lettore. Il poeta potrebbe anche aver scritto di getto, cercando di affiatarsi con lo Zeitgeist, e limitando l’intervento ragionato a qualche limatura successiva: questo, a priori, non renderebbe la sua poesia più soggettiva (e nemmeno più oggettiva, peraltro). Oppure potrebbe aver progettato tutto, come dichiarò Edgar Allan Poe (il più romantico dei Romantici) a proposito del suo poemetto The Raven.

Questa conclusione non coincide con quella del post di lunedì scorso, ma è comunque coerente o compatibile con quella. Là si riconosceva che la sensazione di presenza del noi (o di riduzione dell’io) è un effetto della qualità poetica, e non una sua causa o ragion d’essere. Qui si sostiene che si tratta di un effetto di senso del testo, non la testimonianza di un atteggiamento emotivo dell’autore. Certo, di per sé, la sensazione, prodotta dal testo, di presenza del noi (o di riduzione dell’io) non basta a garantirne la qualità; mentre una buona qualità del testo poetico, anche quando basata sulla costruzione di un effetto di presenza dell’io, richiama comunque la presenza del noi – perché trascende la dimensione semplicemente individuale.

Mi viene da dire, insomma, che il dibattito sulla riduzione dell’io, e sulla lirica e il suo eventuale oltrepassamento o negazione, è in verità basato su un equivoco tardoromantico, quello che Giuliani perdura parlando di “esprimersi soggettivamente”. Se l’io che si esprime attraverso un componimento poetico viene considerato soltanto come un effetto di senso testuale (e non come rappresentazione o testimonianza del poeta), che bisogno c’è di discuterne la legittimità? Sarà legittimo se retoricamente funziona; e sarà legittima la sua assenza se funziona quella.

Mi domando come ho potuto non accorgermene prima. In altri campi sostengo questa tesi da anni. Sembra che in poesia il dibattito dominante mi abbia accecato, mi abbia condotto nel suo alveo senza lasciarmi alternative se non quelle previste dei termini stessi del dibattito: ma sono i presupposti di questi termini ad essere sbagliati, e il dibattito stesso di conseguenza non lascia uscite.

Tornando alla falsa coscienza che emergerebbe da tanta (non tutta) poesia “innocente” o “ingenua”, certo anche quella è un effetto di senso, non c’è dubbio, e pure un pessimo effetto di senso. È naturale perciò che mi faccia raggelare.

Il discorso è incominciato qui, e proseguito qui, ma le domande non sono finite. Se assumiamo il soggetto come costruito dall’ambiente, e l’io come sovrastruttura alienata, nonché la scoperta di tutto ciò in un percorso filosofico che va da Peirce e Nietzsche, attraverso Freud, sino a Lacan e oltre, ci apparirà ancora più strano che la poesia della modernità, dall’Ottocento in poi, si sia caratterizzata attraverso un crescente dominio proprio dell’io. Il discorso è incominciato qui, e proseguito qui, ma le domande non sono finite. Se assumiamo il soggetto come costruito dall’ambiente, e l’io come sovrastruttura alienata, nonché la scoperta di tutto ciò in un percorso filosofico che va da Peirce e Nietzsche, attraverso Freud, sino a Lacan e oltre, ci apparirà ancora più strano che la poesia della modernità, dall’Ottocento in poi, si sia caratterizzata attraverso un crescente dominio proprio dell’io.

Non è solo il Romanticismo a esaltare l’io. Lo stesso imporsi del verso libero è dovuto alla richiesta di un’espressione meno vincolata da regole, e in grado di utilizzare più liberamente il ritmo come elemento espressivo, anziché come gabbia di riferimento, ovvero metrica, come era stato nella tradizione. Di nuovo, l’espressione riguarda la possibilità dell’io di manifestarsi, come fa notare Guido Mazzoni a pagina 212 del suo Sulla poesia moderna (Il Mulino, 2005) (più ampiamente, della posizione di Mazzoni in merito ho parlato qui):

L’immagine del mondo che la maggior parte delle poesie moderne rinvia al lettore è di tipo narcisistico. Uso questo termine nell’accezione di Christopher Lasch: caratteristica del narcisismo, come istanza psichica e come atteggiamento esistenziale, è l’idea che il piacere, la felicità, il senso della vita non vadano ricercati nel confronto col mondo esterno, nella lotta per la conquista di beni materiali o simbolici, ma in una difesa tenace dell’indipendenza emotiva, ottenuta proteggendosi dalle passioni centrifughe, depotenziando i rapporti con gli altri e cercando di “essere se stessi” o, tutt’al più, di “esprimere se stessi”. Emanano un’immagine del mondo manifestamente narcisista il centro lirico e la periferia occupata dalla poesia pura: nei testi del primo, l’io racconta frammenti di vita personale in una forma carica di espressivismo; nei testi della seconda, l’io cerca di costruire una realtà soggettiva priva di contatti con il modo ordinario di fare esperienza delle cose. Ma anche la poesia dall’andamento narrativo o riflessivo, che pure sembrerebbe avere caratteristiche diverse, non potrebbe esistere senza una forte dose di quell’indecifrabilità che è il primo segno della chiusura egocentrica, come dimostra il fatto che due secoli di long poem antilirico non siano riusciti a scalfire, nel senso comune dei lettori, l’idea che il genere mimetico della letteratura moderna sia il romanzo, e non la scrittura in versi.

L’obiezione di Mazzoni investe assai più della “maggior parte delle poesie moderne”. Se assumiamo che “l’indecifrabilità” sia davvero “il primo segno della chiusura egocentrica”, anche buona parte della cosiddetta poesia di ricerca, compresa la Neoavanguardia e l’oggettivissimo Balestrini, finiranno a far la parte del narcisismo. Non vedo bene che cosa davvero ne possa restare fuori.

D’altra parte, uno degli aspetti che caratterizzano la modernità in generale, almeno in Occidente, è proprio la crescita del senso dell’io, narcisismo incluso. Una buona obiezione consisterebbe allora nel far notare che una poesia che esprima il proprio tempo non può esimersi dall’esprimere l’io, narcisismo alienato (alla Lacan) incluso. La (parziale) contro-obiezione sarebbe allora: d’accordo, la poesia dovrebbe sì esprimere l’io e il narcisismo, ma dal punto di vista di una consapevolezza del suo stato alienato. In alternativa, la poesia può anche esprimere altro dall’io, ma stando bene attenta a non reintrodurre attraverso le forme dell’espressione quello che tiene sotto controllo nelle forme del contenuto.

Non so. Ho l’impressione che da questa strettoia non si esca, e che il vicolo sia cieco. D’altra parte è lo stesso Lacan a definire sì l’io come un’alienazione, ma ammettendo insieme il fatto che si tratta di un’alienazione necessaria; ovvero che della sovrastruttura dell’io non possiamo in realtà fare a meno. E se non ne possiamo fare a meno nella vita, come potremmo farne a meno in poesia? Tanto più quando la poesia deve esprimere una realtà, la nostra, in cui l’io narcisistico è forte.

Proviamo allora a ribaltare i termini, e a pensare che quello che conta non sia tanto togliere di mezzo l’io, ma metterci dentro la comunità, rappresentare, o meglio esprimere la comunità. Uno dei ruoli della metrica nella poesia tradizionale era proprio quello di rappresentare la comunità, attraverso delle convenzioni diffuse di cantabilità, o attraverso l’implicita ritualità che la metrica tradizionale comporta. Peccato che la riproposizione della metrica tradizionale non funzionerebbe, oggi – se non dove la cantabilità è cruciale, ovvero ai confini della poesia, o appena fuori, cioè nella canzone musicale! Non funzionerebbe perché oggi quella metrica non ci rappresenta più, se non in casi molto particolari, o come parodia.

In questa prospettiva, non si tratterebbe più di ridurre l’io, tanto per citare il solito Giuliani, quanto di espandere il noi. La riduzione dell’io può essere una conseguenza di questa espansione del noi, ma può anche non esserlo, e l’io può benissimo far parte del noi. Insomma, non dobbiamo concentrarci sull’esclusione dell’io; perché non è quello il punto cruciale. Se l’attenzione è sul noi, l’io risulterà comunque inquadrato criticamente.

Ma che cosa vuol dire espandere il noi, o porre l’attenzione sul noi, in poesia? Una strategia a basso costo si chiama poesia civile: il noi ne è l’oggetto esplicito del discorso. Si tratta di una strategia a basso costo perché è anche, di per sé, a basso rendimento. Quello che rende affascinante i versi di Fortini, o quelli di Pasolini, non è il fatto che parlino di temi politici, ma il modo in cui lo fanno – e, per esempio, la particolare attenzione alla problematica metrica, alla ricerca di una strategia di identificazione con il collettivo. La maggior parte della poesia civile che si scrive oggi serve sostanzialmente a lavare la coscienza dei suoi autori: al di là del tema sociale, il narcisismo e i luoghi comuni la attraversano continuamente.

Rendere la poesia oscura, di difficile lettura, è un modo per nascondere il narcisismo e i luoghi comuni che a un occhio più attento non risultano affatto nascosti. Certo, così come non tutta la poesia civile è paccottiglia, nemmeno tutta la poesia oscura e difficile lo è; ma almeno la prima ha un noi come riferimento, ma la seconda? (giusto per dare qualche riferimento, nella poesia oscura e difficile non metterei nessuno del gruppo dei Novissimi, né ci metterei Adriano Spatola o Corrado Costa, ma ci starebbero benissimo vari epigoni della neo-avanguardia – come peraltro gran parte dell’ermetismo) In ogni caso, l’oscurità non è in sé un peccato mortale: solleva, però, dei legittimi sospetti. La poesia ha diritto di essere incomprensibile, anche se non è proprio opportuno che lo sia.

Forse abbiamo di nuovo bisogno di un ribaltamento di prospettiva. Vedendo le cose in un altro modo, forse quando la poesia funziona, quando è buona, quando possiamo definirla bella, è proprio quando è riuscita ad attingere alla dimensione del noi, comunque abbia trattato l’io. Se la poesia è buona, è perché ci possiamo identificare in lei; è perché esprime qualcosa che riguarda tutti, che siamo uno per uno (in quelli che ci paiono i nostri privati sentimenti) o che siamo tutti assieme.

In questo ribaltamento di prospettiva, allora non ha più senso cercare la ricetta per espandere il noi. Il noi si espande quando la poesia è buona, e non c’è una ricetta per questo. Ci sono corsi di scrittura, suggerimenti d’azione (tra cui l’aver letto tanta poesia di altri), dibattiti anche feroci: tutte cose utili, ma nessuna determinante.

Se questo è vero (e il se è d’obbligo), allora non serve la riduzione dell’io come programma, non serve la poesia civile come tema esplicito, non serve il sovvertimento della sintassi come tecnica. Sono possibilità che alla poesia restano (cioè non vanno escluse) ma è inutile utilizzarle programmaticamente, cioè come elementi della propria poetica di autore. La lezione di Peirce e Nietsche, Freud e Lacan, è recepita dalla poesia quando la sentiamo come collettivamente importante, non quando percepiamo l’espressione appassionata dell’io – la quale ci potrà anche essere, ma non è di per sé quello che conta. Non ha senso essere contro la lirica, ma nemmeno essere per la lirica; che una poesia sia lirica o meno è irrilevante per il giudizio se sia o meno una buona poesia. In questo senso siamo oltre la lirica.

Quanto ai confini del noi, io sto con Gregory Bateson (altro nome da aggiungere alla lista di cui sopra): non solo la comunità in cui viviamo è noi, non solo l’umanità, non solo la natura vivente.

Nel post di lunedì scorso parlavo della visione del soggetto come costruzione di segni, un interno che in realtà è un esterno, nonché dell’io, o autocoscienza, come una sovrastruttura di questo soggetto, in cerca di un’impossibile auto-coerenza. Citavo al proposito Peirce e Lacan, ma poi potrei citare anche altri, più vicini a noi. Nel post di lunedì scorso parlavo della visione del soggetto come costruzione di segni, un interno che in realtà è un esterno, nonché dell’io, o autocoscienza, come una sovrastruttura di questo soggetto, in cerca di un’impossibile auto-coerenza. Citavo al proposito Peirce e Lacan, ma poi potrei citare anche altri, più vicini a noi.

Questa visione del soggetto e dell’io si oppone, evidentemente, a quella antica e a quella cartesiana, che, in vario modo, contrappongono una res extensa, il mondo, la natura, a una res cogitans, l’autocoscienza, la mente. Questa dicotomia non esiste: la boutade di Rimbaud, “Io è un altro”, è preoccupantemente vera. Essere alienati, per Lacan, è non rendersene conto, e pensare di possedere davvero un’arena interna di cui si è padroni.

Ora la domanda è: la poesia può, o magari deve, recepire questa posizione rispetto all’io? Che senso ha parlare di lirica, cioè di espressione dell’io, se l’io è un’illusione? E chi ancora scrive lirica sta davvero sbagliando tutto? Oppure in che senso ha ancora senso scrivere lirica? Quando Alfredo Giuliani parlava di riduzione dell’io (come “l’ultima possibilità storica di esprimermi soggettivamente”) stava parlando di questo?

Proseguendo con le perplessità. La posizione di Peirce e Lacan non è storica. Il soggetto è sempre stato una costruzione, anche al tempo di Saffo. Questo vuol dire che la lirica greca è uno sbaglio? Presumibilmente no. Saffo scriveva, ovviamente, basandosi sulle convinzioni del suo tempo. Ma per noi, oggi, che lo sappiamo, allora la lirica è uno sbaglio? E se un poeta non ha studiato filosofia, e non sospetta nulla di tutto questo, continuando a crogiolarsi nella dominante vulgata cartesiana, è già solo per questo un cattivo poeta? Presumibilmente no, ma forse sarà un poeta un po’ anacronistico, o forse ci lascerà la facoltà di interpretarlo come se scrivesse da dentro l’illusione, come se potessimo ancora crederci davvero.

E cosa vuol dire, oggi, scrivere poesia essendo consapevoli della relatività del soggetto, e della superficialità alienata dell’io? C’è una forma specifica di questa post-lirica?

Aggiungiamo che, se l’io è un’illusione, allora si tratta di un’illusione progressivamente sempre più dominante in Occidente, di cui tutti in misura maggiore o minore, siamo vittime, anche quando dell’illusione siamo consapevoli. Una poesia che agisca dentro l’illusione, rendendone conto, ma senza consapevolezza del suo essere tale, sarà accettabile? Oltre certi limiti è certamente anacronistica, come dicevamo sopra (il che non significa, di per sé, che sia cattiva poesia); ma parlare dell’io è comunque anacronistico? Forse se la poesia ci permette di essere letta come se (nei termini di cui sopra) allora l’anacronismo scompare, o almeno si riduce?

Certo, gran parte della lirica del passato appare, se vista con questi occhi, ingenua. Ma tale, se ci leviamo il paraocchi dell’adorazione feticistica del passato, ci appare anche la statuaria della Grecia antica. Ma questo non toglie nulla alla grandezza di Fidia, che va comunque valutato pensando al suo tempo, e non si può trasfondere così com’è nel nostro. Ne era ben consapevole persino Antonio Canova, le cui capacità tecniche sono paragonabili a quelle di Fidia, e che viveva in un’epoca in cui riproporre il classicismo aveva senso; ma Canova sapeva benissimo che una bella statua neoclassica andava comunque interpretata in un modo differente da una bella statua classica – e che parte della differenza stava proprio nella perdita irreparabile di un’ingenuità.

Sul soggetto, oggi, non siamo più ingenui. Possiamo perdonare i poeti che continuano ad esserlo? E se possiamo, in che misura li possiamo perdonare? Certamente non del tutto. L’ignoranza, almeno in qualche misura, va pagata.

(altre riflessioni, di tono un po’ diverso, ma sullo stesso tema, si trovano qui)

22 Settembre 2014 | Tags: estetica, metrica, poesia | Category: estetica, poesia |  Sto studiando e riflettendo per un convegno di metricisti a cui sono stato invitato per fine novembre (La metrica dopo la metrica, Padova 27-28 novembre). Nel corso delle mie letture mi è venuta a mente un’ipotesi, di cui scrivo qui anche per farmi chiarezza. Sto studiando e riflettendo per un convegno di metricisti a cui sono stato invitato per fine novembre (La metrica dopo la metrica, Padova 27-28 novembre). Nel corso delle mie letture mi è venuta a mente un’ipotesi, di cui scrivo qui anche per farmi chiarezza.

Una cosa su cui vari antropologi insistono è il fatto che le strutture regolari che si trovano, per esempio, nelle forme dei villaggi delle culture tradizionali (quelle che la lingua italiana tradizionale chiamerebbe selvagge, ma mi sembra un termine molto crudo e un po’ discriminante), oppure nelle cicatrici rituali del volto di certi popoli africani, hanno come scopo quello di distinguere l’appartenenza a una cultura e società umana dalla naturalità di fondo dell’ambiente. In altre parole, la cultura si distinguerebbe dalla natura imponendo artificiosamente ai propri costrutti un ordine ritmico che la natura normalmente non ha (o almeno non in quei termini).

La nostra cultura e società non ha bisogno di enfatizzare allo stesso modo quelle stesse cose o altre analoghe. Siamo già sufficientemente separati dalla natura per sentire il bisogno, semmai, di enfatizzare i punti di contatto, alla ricerca di una naturalità di fondo che percepiamo come perduta. La hybris della modernità è (anche) questo senso di perdita della natura, di incolmabile distanza, di scarsa appartenenza all’ecosistema.

Potremmo ipotizzare che anche le strutture metriche della poesia tradizionale siano strutture regolari che servono (anche) a marcare la culturalità, l’artificialità della parola poetica rispetto alla spontaneità e naturalità di quella quotidiana. Non dimentichiamo che anticamente, e tutt’ora nelle culture orali, i narratori narravano in versi; e la forma ritmica del racconto in versi caratterizzava dei veri e propri riti di ascolto, quelli da cui nasce poi il teatro. La parola poetica era dunque la parola massimamente sociale, culturale – contrapposta a una parola quotidiana non del tutto separata dal sottofondo naturale, in quanto ne condivideva i ritmi troppo complessi e l’origine non progettata, spontanea.

Se una visione del genere fosse accettabile (ed è questa l’ipotesi che sto facendo) il destino della metrica tradizionale sarebbe segnato in una modernità che ha più bisogno di riconoscersi nella natura che di distinguersi da lei. La nascita del verso libero, come abbandono di strutture ritmiche troppo regolari e canoniche, sarebbe allora l’abbandono di una modalità tradizionale di contrapposizione al dominio naturale sopravvissuta al proprio bisogno (come spesso accade con le istituzioni). Da artificiali che erano, certe strutture ritmiche canoniche (in poesia come nei villaggi) vengono sentite come artificiose. Bisogna piuttosto cercare una nuova naturalezza.

Ma le cose non sono così semplici. Il bisogno di strutture rituali – che una volta si accompagnava positivamente a queste regolarità, qualificando le regolarità rituali come a loro volta artificiali e culturali, dunque umane – non è in realtà diminuito, perché i riti sono comunque costitutivi del legame sociale. Ci si trova dunque nella situazione paradossale per cui si ha comunque bisogno di riti (caratterizzati da ritmi regolari) mentre le regolarità vengono sentite come artificiose, meccaniche, antinaturali e quindi tendenzialmente da evitare.

In questa contraddizione costitutiva del nostro modo di vivere socialmente, la poesia patisce, fatica a trovare un posto, perché rappresenta implicitamente il retaggio di un mondo in cui la contraddizione non esisteva. Il verso libero è la sua ultima linea di resistenza, ovvero la condizione contraddittoria di una regola (metrica) che nega la propria regolarità (metrica), permettendo in qualche modo la fruizione rituale che la poesia richiede, e insieme parzialmente negandola in nome dell’espressività personale, qualcosa che per noi è certamente più naturale dell’artificioso meccanismo iterativo.

Da qui, tutta la debolezza e tutto il fascino della poesia del Novecento (e oltre), schiacciata dalla (quasi) scomparsa delle sue condizioni normali di esistenza, e costretta a cercare gli stigmi della naturalità dopo aver portato per millenni il vessillo della culturalità!

Le letture, non sai mai dove ti portano. L’ultima della mia vacanza greca, imprevista perché il libro non l’avevo portato io ma mia moglie (io avevo finito tutto quello che avevo portato da leggere) è un Michel Foucault, Gli anormali, seminario del 1975. Credevo di avere cambiato del tutto argomento, rispetto alle mie letture precedenti. Foucault ricostruisce la storia della concezione dell’anormalità dal Seicento ad oggi, tra religione, medicina e società.

Ecco però che a un certo punto, Foucault si mette a raccontare come, nei primi decenni del Settecento, la Chiesa abbia deciso di sbarazzarsi dei mistici affidandoli alle braccia della psichiatria. In effetti avevo già trovato l’argomento accennato nei libri di Vannini, ma Foucault è più preciso. Vannini si limita a osservare che con Silesius, a metà del Seicento, si conclude la grande stagione del misticismo cristiano, e dopo ci sono soltanto suore invasate. Foucault racconta come la Chiesa decida di sbarazzarsi di queste suore invasate addirittura alienando una parte del proprio potere a vantaggio dei medici, in particolare degli psichiatri, dichiarando, insomma, la Scienza, più competente di lei in almeno un ambito specifico che sino ad allora era stato di sua ristretta competenza.

Ci sono tre ordini di considerazioni che mi vengono alla mente, di cui soprattutto la terza mi sembra particolarmente interessante.

La prima è che da quel momento in poi i pochi mistici degni di questo appellativo in Occidente non solo non sono più dei religiosi ma talvolta nemmeno dei credenti. Vannini mette in questa (breve) lista Hegel, Nietzsche, Wittgenstein e Simone Weil. Hegel era indubbiamente profondamente cristiano; Nietsche era altrettanto indubbiamente profondamente ateo; Wittgenstein e la Weil sono di origine e cultura ebraica, ma appartengono a famiglie non praticanti e seguono percorsi assolutamente peculiari, basti pensare che la Weil si avvicina al cristianesimo passando attraverso la mistica induista. Insomma, quanto di misticismo rimane in Occidente dal Settecento in poi, non ha più niente a che fare con le chiese cristiane.

La seconda considerazione è che l’operazione che la Chiesa compie ai primi del Settecento non deve stupire, perché è, nella sua particolarità e rischiosità (alienarsi una parte di potere è sempre un rischio), qualcosa che segue una logica familiare. In fondo la Chiesa non si è mai trovata a suo agio con i mistici: quando ha potuto, li ha bruciati come eretici, come è accaduto a Margherita Porete alla fine del Duecento e a Giordano Bruno alla fine del Cinquecento, e come non è accaduto a Meister Eckhart e a Nicola Cusano perché erano personalmente troppo potenti e troppo rappresentativi all’interno dell’istituzione (Eckhart era priore di un importante convento domenicano, Cusano era vescovo). Anche se i mistici che ho nominato sono mistici speculativi, la visionarietà della loro ragione è troppo priva di limiti per essere accettabile dalla ragione vincolata alle logiche di potere che caratterizza la Chiesa e le sue teologie. Quando Vannini (in un altro libro) definisce il Cristianesimo come “La religione della ragione”, non ha affatto torto; religione della ragione il Cristianesimo lo è sempre stato, sin da quando l’evangelista Giovanni parlava di Dio come logos.

Si tratta però di una ragione controllata, cui si danno limiti severi, formalmente sanciti dalle Sacre Scritture, di fatto sanciti da chi le Scritture le ha sempre controllate, anche perché, da S.Agostino in poi, si sa bene che le interpretazioni possibili delle Scritture sono davvero varie, e non solo quelle canonicamente approvate. L’Illuminismo, a dispetto delle differenze, è innegabilmente un figlio di questa vocazione razionale del cristianesimo (ereditata dai greci più che dagli ebrei), e condivide numerosi aspetti con il padre. Per questo la Chiesa poteva confidare nella nuova scienza per sbarazzarsi definitivamente dei mistici, del sacro e del numinoso. Non prevedeva che quello stesso gesto avrebbe contribuito all’instanziarsi delle condizioni per la Rivoluzione Francese, la cui religione era quella della Dea Ragione, e basta; e alla nascita del positivismo, antireligioso per natura, e tuttavia specularmente simile alla religione cui si oppone (per le ragioni che ho spiegato qui, parlando del fisicalismo).

E veniamo alla terza considerazione, quella che più mi interessa. Mi colpisce che il Settecento sia non solo il secolo della fine del misticismo in Occidente, ma anche quello in cui si sviluppa la nozione di sublime. In altre parole, proprio quando la Chiesa si sbarazza definitivamente del sacro, ecco che la società si impossessa del sublime (sulla contiguità di sublime e sacro ho parlato già qui). Il trattatello dello pseudo-Longino viene scoperto in Francia alla fine del Seicento, ma studiato e divulgato soprattutto nell’Inghilterra del Settecento (racconto nel dettaglio la storia qui, ma ho parlato molte volte del sublime in questo blog). Con il Romanticismo, poi, ma già ben anticipata nel secolo precedente, si afferma un’idea di Arte molto più legata al concetto di sublime che a quello tradizionale di bello. Questa idea reggerà alla crisi del Romanticismo e del suo legame con le emozioni, e l’idea di sublime, per quanto mascherata, rimarrà alle spalle di tutte l’arte moderna: in una logica del sublime, per esempio, possono trovar spazio il ready made duchampiano e l’arte concettuale, i quali sarebbero invece inconcepibili in una logica tradizionale del bello. E non inganniamoci con le parole: quello che spesso oggi chiamiamo bello, con riferimento ai prodotti delle arti, è un bello ben diverso da quello tradizionale, e in cui il sublime gioca una parte forte.

Sbarazzandosi delle suore invasate, la Chiesa, insomma, non ha solo regalato alla psichiatria scientifica una parte del suo potere; ma si è anche sbarazzata definitivamente, si è purificata, dall’idea pericolosa e antica del sacro. Coloro che percepivano il sacro, i mistici, non erano più degli eretici da bruciare (cosa che, nel Settecento, non si sarebbe certo potuta fare) ma semplicemente degli alienati, dei folli, da consegnare non all’Inquisizione bensì agli erigendi manicomi, all’istituzione politica basata sulla razionalità scientifica. Ma, scomparso il sacro, ecco che fa la sua comparsa in scena il sublime, una nozione quasi identica all’altra, salvo il suo essere slegata dal rapporto con Dio e il suo situarsi, tassonomicamente, nella dimensione estetica, e non in quella ontologico-religiosa.

Il nostro modo di concepire le arti, guarda caso, si definisce proprio tra Sette- e Ottocento. L’autogol della Chiesa, insomma, si direbbe duplice, e sempre fatto in nome della ragione (quella, moderata, dei rapporti di potere e della, formale, aderenza alle Scritture): da un lato ha delegato alla scienza il controllo di una parte dei suoi membri, dall’altra ha regalato all’Arte la sua dimensione più antica e profonda (ma anche pericolosa, con cui ha sempre convissuto male).

La dimensione rituale della poesia (di cui, recentemente, ho parlato qui) esiste indipendentemente da questi eventi, ed esisteva ben prima del Settecento. Tuttavia, non c’è dubbio che una concezione dell’Arte (in generale) come sublime (cioè, più o meno, come sacro) la rafforzi notevolmente. Prima del Settecento la poesia aveva col sacro una relazione ambigua, che poteva anche essere negata da contenuti esplicitamente profani; ma dopo, e specialmente dal Romanticismo in poi, il sublime è libero da condizionamenti religiosi, e la sacralità del testo poetico può essere percepita senza mettere in gioco né la Chiesa né la religione né Dio.

Forse era nel destino stesso del Cristianesimo quello di negarsi, e, hegelianamente, di superarsi. La sua natura razionale, di origine greca, è ciò che l’ha caratterizzato e reso vincente per due millenni. Ma questa stessa natura razionale ha inevitabilmente seminato i germi che stanno distruggendo il Cristianesimo, da un lato perché al di fuori della religione la ragione ha trovato un terreno più libero e fertile, dall’altro perché non di sola ragione vive l’uomo, e le Chiese cristiane sembrano esserselo dimenticato.

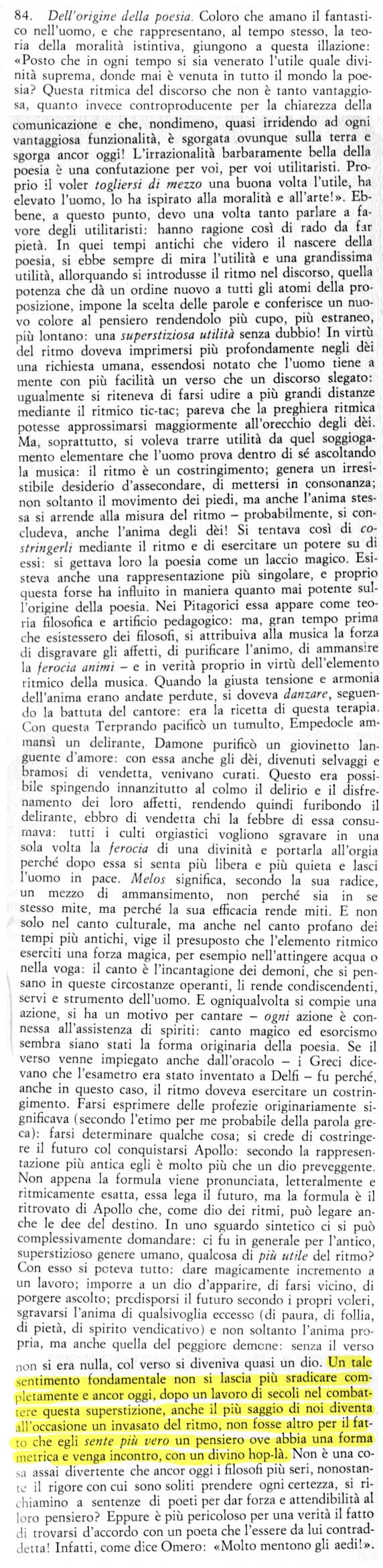

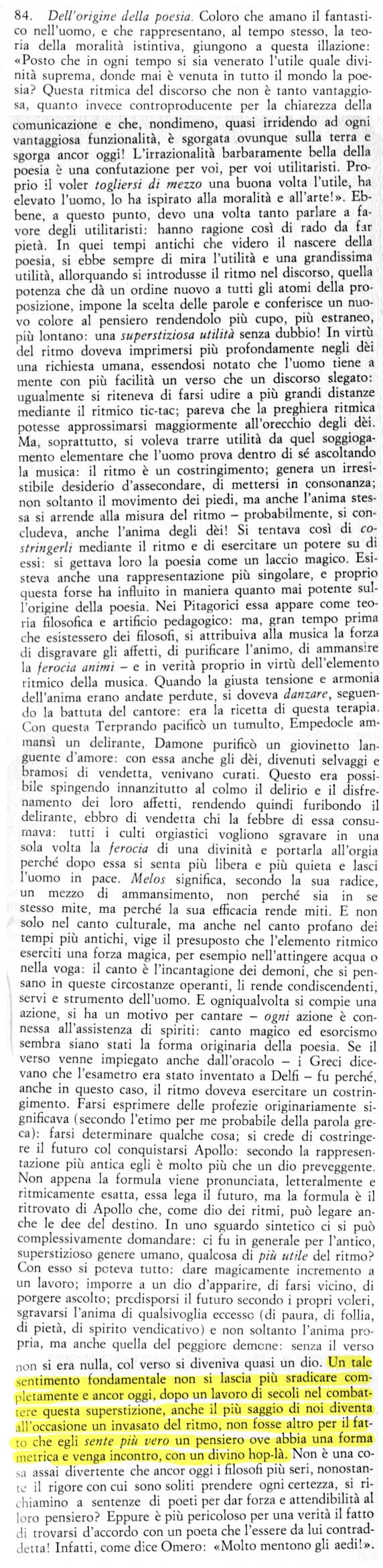

da Friedrich Nietzsche, La Gaia Scienza, Mondadori 1971, a cura di Giorgio Colli e Mazzino Montinari, aforisma 84 Scritto da Nietzsche tra il 1881 e il 1882. Letto da me per la prima volta (e poi dimenticato) intorno al 1977. Riscoperto in questi giorni grazie a una citazione in un libro di Alberto Bertoni.

Indubbiamente anche Nietzsche è un lettore del mio blog!

A vacanza avanzata resta poco da raccontare. Il riposo fa poca storia. Magari la fanno invece le riflessioni che il riposo suscita, insieme con le letture che si fanno. Per questo ho intitolato questo post “Sacro e poesia” perché è il tema su cui ha divagato la mia mente in questi giorni di relax.

I libri che ho letto qui (e di cui ho parlato nei post precedenti) hanno mostrato sostanzialmente due vie di accesso al sacro. Parlo di sacro senza ulteriori specificazioni; naturalmente chi vuole può vederci Dio, nel sacro, o gli dei, o Shiva, o il Brahman, o la coscienza cosmica; io mi fermo prima, magari parlando di sacro/sublime, vista la vicinanza strettissima delle due nozioni, come ho fatto nei giorni scorsi; mi interessa il numinoso, non so quanto mi interessi Dio.

Dicevo, dunque, di due vie di accesso al sacro, una esteriore (e uso questa parola senza connotazioni negative) e una interiore. La via esteriore è quella del rito, del gesto corale, del riconoscersi in un ordine rituale, che è, inevitabilmente, un ordine sacro, in quanto antico, virtualmente immutabile, collettivo non solo nel senso della collettività umana. La via interiore è quella dell’ascetismo mistico, del fondo dell’anima, del fare il vuoto dentro di sé perché possa entrarci dell’altro. Nella tradizione induista la via esteriore corrisponde alla bhakti dei seguaci di Vishnu, mentre quella interiore all’advaita degli shivaiti.

In modi diversi, per entrambe le vie si arriva a una diversa coscienza di sé, dove il sé non è più l’io, ma qualcosa di assai più vasto. L’io si rivela quell’illusione che è, certo mai del tutto abbandonabile, ma altrettanto certamente molto riducibile rispetto al ruolo strabordante che ha per noi occidentali.

Le vie esteriore e interiore sono diverse tra loro, ma molto meno di quello che sembra. La via rituale è la più antica: il rito è più antico del linguaggio, e il linguaggio è più antico della coscienza di sé. Ma proprio l’esistenza del rito e del linguaggio hanno fatto sì che il nostro inconscio, che già è un processo di per sé naturale, diventasse anche un processo sociale, ancora prima di sostentare un io. Questo è accaduto filogeneticamente e continua ad accadere ontogeneticamente nello sviluppo di qualsiasi bambino.

In questa prospettiva l’autocoscienza non è che un breve segmento nella linea che va dal mondo esteriore a quello interiore, entrambi naturalmente e socialmente costruiti. L’esistenza dell’inconscio (che è sì quello freudiano, ma non solo) rende incoerente la concezione cartesiana di una res cogitans interna contrapposta a una res extensa esterna. Interno ed esterno, piuttosto, sono solo aspetti diversi della stessa cosa, e da qualche parte lì in mezzo ci sta quell’illusione che chiamiamo io, o autocoscienza.

Attingere il sacro è riuscire a vedere, almeno per un attimo, al di là dell’illusione; sentirsi parte del tutto, essere il tutto. La via esteriore ha funzionato da sempre, quella interiore, più difficile e tortuosa, funziona pure lei da molto tempo.

Che cosa c’entra la poesia con tutto questo? Ho forti ragioni per pensare che sia la scrittura che la fruizione di una poesia (ma soprattutto la fruizione) siano atti di carattere rituale. Come ho scritto anche nel mio libro, per fruire un componimento poetico bisogna recitarlo, almeno interiormente, ovvero ricostruirne attivamente le sonorità, l’andamento. Non basta leggere con gli occhi, come si fa con la prosa: leggere una poesia solo con gli occhi è infatti ridurla a prosa, puro significato delle parole, escludendo dal gioco la gran parte dell’efficacia poetica.

Recitando almeno interiormente, ma meglio ancora esteriormente, l’esecuzione assume l’aspetto della recitazione di un mantra; diventa cioè un atto rituale, in cui il lettore si ritrova in sintonia, accordato, a quello che hanno fatto o faranno tutti gli altri lettori dei medesimi versi. Nel fare questo, le parole contenute in quei versi acquistano quello che si acquista attraverso il rito, ovvero una qualche sacralità.

Si noti che è presente, nel sacro, una forma di verità che non è quella epistemologica dell’aderenza al reale (“la neve è bianca” è un’asserzione vera se e solo se la neve è bianca, come recita l’assioma di Tarsky). È piuttosto una verità che si dà per assunta, pur essendo indimostrabile ed essendo indimostrabile la sua negazione. È quella verità per cui un credente ritiene vero che Dio esista, pur sapendo perfettamente che non c’è modo di verificarlo, ma è il rito stesso a renderla tale (cfr. Roy Rappaport, Ritual and Religion in the Making of Humanity, il volume che sto leggendo ora). Non è certo la verità della scienza, e un filosofo analitico non ve la farebbe passare; ma tutte le religioni si fondano su questo senso di verità.

I Greci antichi ritenevano vera qualsiasi asserzione che fosse stata espressa attraverso i versi di un testo poetico; in altre parola, se era poesia che lo diceva allora era sicuramente vero (lo ricorda Paul Veyne, nel volume I Greci hanno creduto ai loro miti?). Si tratterà di verità nel secondo senso, indubbiamente, ma sempre di verità si tratta. Per i Greci, infatti, i testi poetici più antichi sono testi in cui si parla degli dei, e attraverso cui si fonda il loro sistema di credenze.

Ecco quindi dove voglio arrivare: la natura rituale della poesia la rende dell’ordine del sacro, e conferisce quindi alle sue parole uno statuto particolare di verità. È per questo che la poesia suscita il rispetto di chi la legge; ma è anche per questo che ha vita difficile in un mondo de-sacralizzato, in cui la nozione di verità imperante è quella epistemologica di corrispondenza al mondo.

Parlo di buona poesia, ovviamente. La cattiva poesia è come un rito eseguito male, senza criterio, senza serietà: qualcosa quasi di sacrilego, insomma. Se non fosse che ce n’è tanta, e che inevitabilmente siamo più spesso in contatto con la poesia cattiva, percepiremmo davvero questo senso sacrilego, questa impressione di voler avere a che fare con il sacro senza aver preso le dovute cautele, senza saperle prendere, in realtà. Perdoniamo ai cattivi poeti solo perché sappiamo bene che non c’è una scuola a cui si impari a costruire questo genere di riti, e che senza cattiva poesia non nasce nemmeno quella buona.

Ma questa sacralità, e quindi, in qualche modo, oracolarità della parola poetica le conferisce delle responsabilità terribili. Proprio in quanto depositaria di un senso particolare di verità, apparentato col sacro, la poesia non può dire qualsiasi cosa. Non che non possa parlare di qualsiasi cosa: ovviamente lo può fare. Ma dev’essere in grado di vedere la dimensione sacrale in quello di cui parla; altrimenti fallisce, altrimenti si rivela come un bluff, non è che banale cattiva poesia.

Può essere ironica, scherzosa; il sacro può stare anche lì. Ma non lo può essere in maniera banale.

Personalmente, sono poco interessato ai temi della poesia. Quello che interessa a me è come la poesia li mette in scena, li sviluppa, li rende fascinosi, li sacralizza. Per questo (ma questo vale solo per me, personalmente) quando inizio a scrivere non devo sapere di che cosa parlerò: se lo sapessi, starei sviluppando un tema, come si fa a scuola, o come si fa in prosa. Devo avere piuttosto la sensazione che il tema stesso scaturisca dal mio fondo dell’anima, il luogo del sacro dentro di me, e che si sviluppi secondo linee rituali/sacrali che dentro di me si sono depositate. Solo così, per me, chi leggerà poi quei versi potrà ritrovarvi davvero il sacro, attraverso il rito che essi costruiscono.

In questo modo la via interiore e quella esteriore al sacro convergono. Anzi, sono una e una sola.

Uno spettro si aggira per il mondo della poesia; è lo spettro della Bellezza. Si tratta di una parola e di un concetto davvero irritanti… Uno spettro si aggira per il mondo della poesia; è lo spettro della Bellezza. Si tratta di una parola e di un concetto davvero irritanti…

prosegue su Versante ripido, esattamente qui.

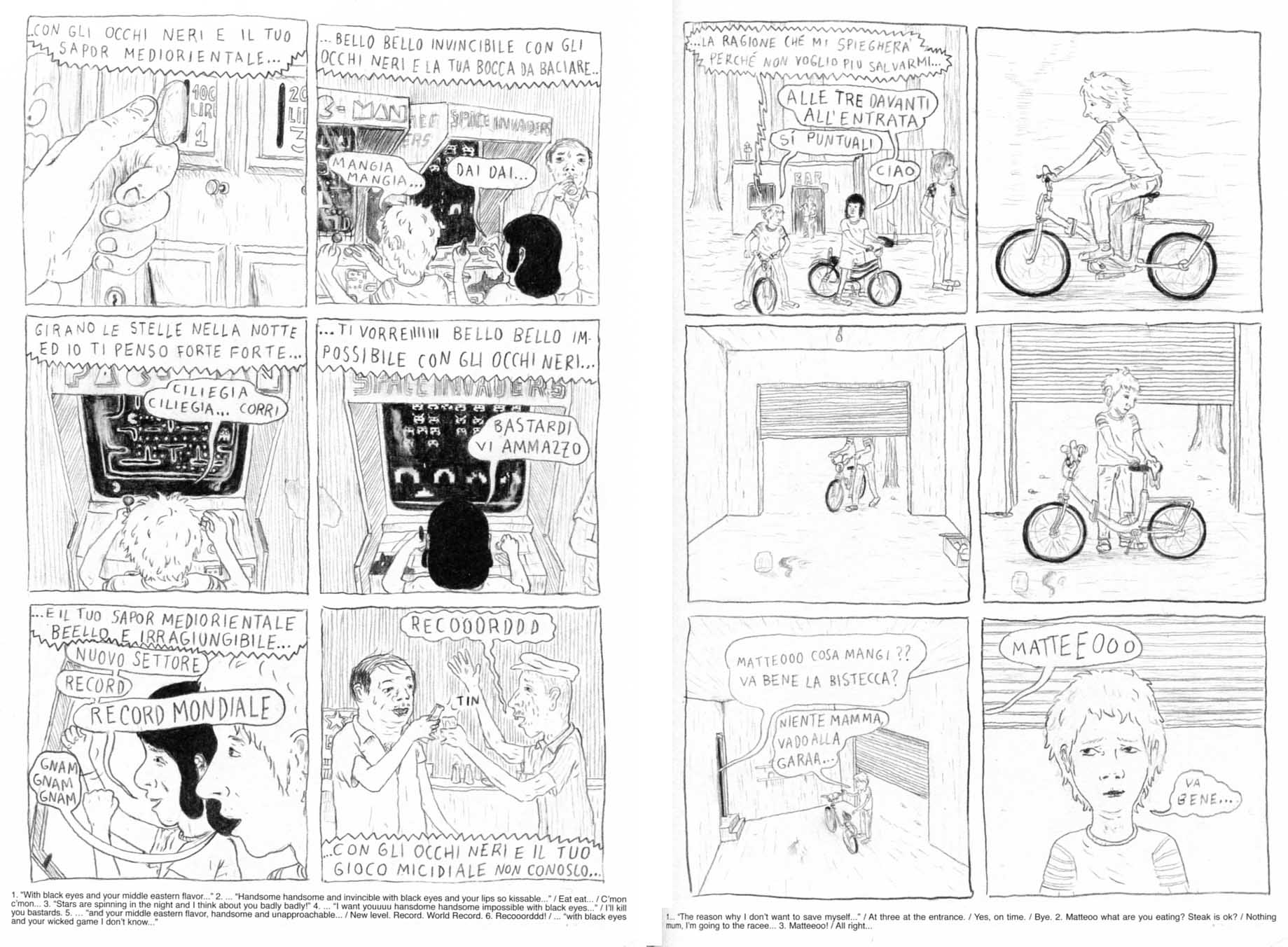

3 Dicembre 2013 | Tags: critica, estetica, fumetto | Category: estetica, fumetto |  Gli amici de Lo Spazio Bianco, stanchi di interventi e commenti demenziali sul tema della critica ai fumetti, hanno richiesto la mia autorevole voce, e mi hanno intervistato sul tema, facendomi le seguenti domande: Gli amici de Lo Spazio Bianco, stanchi di interventi e commenti demenziali sul tema della critica ai fumetti, hanno richiesto la mia autorevole voce, e mi hanno intervistato sul tema, facendomi le seguenti domande:

Nella critica fumettistica Italiana ci sembra si viva un po’ il seguente paradosso: se non hai mai fatto fumetti, non li puoi giudicare; e al contempo, se fai fumetti non puoi avere l’onestà intellettuale di criticarli. Cosa ne pensi?

Hai mai provato a scrivere o a disegnare un fumetto? Con che risultati?

Chi si occupa di critica sul fumetto quali strumenti reali deve sviluppare? È importante saper disegnare o scrivere fumetti? O ritieni sia possibile sviluppare altre competenza da altri punti di vista?

Il fumetto è un mezzo di comunicazione ricco e complesso. Non tutto è riconducibile solo al saper disegnare o sceneggiare. Cosa c’è oltre la sola dimensione tecnica, secondo te?

Quali conoscenze e competenze è importante padroneggiare per poter fare critica sul fumetto?

È possibile una critica intellettualmente onesta da parte di professionisti del fumetto? O ci vedi vincoli sul piano della “deontologia professionale”?

Quali azioni, iniziative vedresti come cruciali in questo momento per poter far crescere la credibilità e il riconoscimento della critica fumettistica in Italia?

Le risposte si trovano qui.

Segnalo che è on line il numero di E/C che contiene gli atti del convegno 2012 della Società di Filosofia del Linguaggio Senso e sensibile. Prospettive tra estetica e filosofia del linguaggio. Lo segnalo perché contiene un saggio mio: “Verità e vissuto del testo estetico: una tesi in nuce“. Segnalo che è on line il numero di E/C che contiene gli atti del convegno 2012 della Società di Filosofia del Linguaggio Senso e sensibile. Prospettive tra estetica e filosofia del linguaggio. Lo segnalo perché contiene un saggio mio: “Verità e vissuto del testo estetico: una tesi in nuce“.

La nozione di “verità” di cui si parla nell’articolo è quella utilizzata in filosofia del linguaggio, e il mio articolo ne sostiene la non applicabilità ai testi estetici. L’articolo inizia prendendo come punto di partenza l’analisi critica di una poesia di Giuliano Mesa, sviluppando poi il discorso in maniera molto più generale.

L’articolo (insieme a tutta la rivista) è interamente leggibile qui.

Eccone le prime righe:

Voglio esplorare in queste pagine la rilevanza della nozione di verità nell’esperienza del testo estetico, e in particolare artistico. Mostrerò come qualsiasi approccio in termini di valore di verità non possa spiegare il testo artistico quando viene considerato come tale; e come sia necessario, di conseguenza, un approccio descrittivo differente, in termini di vissuto percettivo e di percorso esperienziale. Benché vi siano alcune convergenze tra questo approccio e quello classico di Nelson Goodman (1976), concluderò argomentando che non è l’estetica a dover essere considerata come un capitolo dell’epistemologia, bensì il converso, per cui sarebbe l’epistemologia a risultare un capitolo dell’estetica.

…

Leggo un lungo intervento di Luca Somigli appena uscito su Nazione Indiana, in realtà la sua introduzione a un libro appena uscito, che raccoglie gli atti di un convegno. Il tema è il realismo, un po’ nei termini riportati in voga da Maurizio Ferraris, un po’ per quanto riguarda la letteratura. Non voglio entrare (per ora) nel merito del dibattito tra postmodernismo e nuovo realismo, che trovo un po’ strumentale e basato su un presupposto comune, da ambo le parti, che non riesco a condividere. Leggo un lungo intervento di Luca Somigli appena uscito su Nazione Indiana, in realtà la sua introduzione a un libro appena uscito, che raccoglie gli atti di un convegno. Il tema è il realismo, un po’ nei termini riportati in voga da Maurizio Ferraris, un po’ per quanto riguarda la letteratura. Non voglio entrare (per ora) nel merito del dibattito tra postmodernismo e nuovo realismo, che trovo un po’ strumentale e basato su un presupposto comune, da ambo le parti, che non riesco a condividere.

Piuttosto, mi interessa l’abbondante uscita che fa, nel saggio di Somigli, il termine lacaniano di Reale. Per come lo definisce Lacan, il Reale è cosa ben diversa dalla realtà. Per riprendere la definizione di Daniele Giglioli, citata da Somigli, il Reale “ha la natura dell’evento, non del senso, o meglio dell’evento senza senso, traumatico, in quanto non può essere elaborato, simbolizzato, reso nominabile”. Secondo la definizione del medesimo Lacan, “il reale è ciò che resiste al potere dell’interpretazione”. Si tratta quindi certamente del numinoso, dello spaventoso, del traumatico, del soverchiante; ma non soltanto di quello. Come ci ricorda Massimo Recalcati, sempre attraverso il saggio di Somigli, la nostra stessa vita quotidiana è intessuta di Reale: “L’apparizione di un nodulo che minaccia una malattia mortale, la perdita di un lavoro che mette improvvisamente a repentaglio la mia vita e quella della mia famiglia, la durezza insensata di una agonia, l’insistenza sorda di un comportamento sintomatico che danneggia la mia vita e che nessuna interpretazione e nessun farmaco riesce a far regredire, un innamoramento che travolge l’ordinarietà della mia esistenza, un’esperienza mistica, l’incontro con un’opera d’arte, un’invenzione scientifica, una conquista collettiva, la rivolta di una generazione che non accetta il decorso stabilito dalla crisi”.

E prosegue quindi lo stesso Somigli: “il Reale si manifesta nell’incontro del soggetto con un mondo materiale e sociale da esso incontrollabile (ivi compreso ciò che ribolle al di sotto della soglia della coscienza, e su cui il soggetto non ha alcun potere), ‘una esteriorità che non si lascia assimilare o governare in nessun modo'”. La citazione nella citazione è di nuovo di Recalcati.

La letteratura, sembra cercare di dirci Somigli, dovrebbe cercare di rappresentare questo Reale, nei limiti del possibile: è l’incontro del soggetto con un mondo sociale e materiale incontrollabile, “piuttosto che una realtà esterna al soggetto ma perfettamente conoscibile e oggettivabile, che il realismo degli anni zero si propone di pensare attraverso lo strumento della scrittura”. E poi, poco sotto: “Scrivere di disoccupazione, crisi economica, immigrazione, corruzione, non significa, o almeno, non significa necessariamente, fare del contenutismo (e comunque non sarebbe male chiedersi perché sporcarsi le mani con il contenuto sia di per sé una cosa negativa), quanto piuttosto riconoscere nel trauma qualcosa che articola esperienza individuale ed esperienza collettiva.”

Benissimo. Non avrei problemi a intendere un realismo inteso in questo modo. Come dichiarazione d’intenti la potrei sottoscrivere appieno. Se non fosse per la clausola, appunto “nei limiti del possibile”. Poiché il Reale è esattamente ciò che resiste al potere dell’interpretazione, e la rappresentazione non è che un tipo particolare di interpretazione, allora il Reale è, per sua natura, irrappresentabile. Quello che si può rappresentare è, al massimo, il suo incontro con il soggetto, inevitabilmente traumatico.

Ma noi sappiamo che la letteratura fa di più, e che la letteratura sa essere a sua volta traumatica, nei casi migliori. In altre parole, in modi che è difficile dire, il Reale passa anche attraverso la letteratura. Ma se il Reale è irrappresentabile, come può passare attraverso una rappresentazione?

Ecco, questo mi sembra che sia il punto in cui si annodano i dibattiti tra postmodernismo e nuovo realismo: la letteratura come rappresentazione. Per il postmoderno sarà la rappresentazione di una rappresentazione, nella consapevolezza che non ha senso arrivare a rappresentare una realtà che si definisce solo nel rapporto con lei; per il realismo sarà rappresentazione della realtà, e nel caso ideale nei termini impostati da Somigli di rapporto con il Reale.

Tuttavia, se il Reale passa, e possiamo vivere il trauma attraverso un testo letterario, evidentemente il Reale non passa in quanto rappresentazione, e resta dell’ordine del vissuto, non del simbolizzato. Questo mi sembra il punto interessante, qualunque sia il modo in cui ci si arriva, realistico o postmoderno.

Proviamo a pensare alla letteratura come qualcosa che appartenga all’ordine del vissuto, piuttosto che a quello del rappresentato. Non tutto ciò che l’uomo produce è rappresentazione. Se faccio da mangiare per i miei amici, è comunque pasta e carne quello che loro mangeranno, anche se rivestita di elementi simbolici di ospitalità e buona cucina. Un racconto, una poesia, sono qualcosa che il lettore è chiamato a vivere, immedesimandosi nel loro flusso, e vivendo le emozioni che vengono messe in ballo.

Certo che in questo meccanismo la rappresentazione ha un ruolo, ma si tratta di un ruolo accessorio, funzionale. Sappiamo benissimo come una poesia che ci emoziona ci trasmetta la sensazione di portare in sé delle tracce di Reale esattamente come un evento materiale che ci emoziona; qualche volta persino di più. In altre parole, la capacità creativa dell’autore è quella di costruire attraverso la rappresentazione una struttura che viene vissuta quasi come se fosse materiale, un meccanismo che mette in evidenza – quando è riuscito – esattamente la cellula di Reale che porta con sé.

Ma questa cellula di Reale, pur restando tale e quale (inquietante, terribile, non accettabile), si trova ora inserita in un contesto gestito, umano, preparato proprio come la cena per i miei amici. Il potere della poesia, della narrativa, dell’arte in generale, non è quello di rappresentare il Reale o il rapporto con il Reale, bensì quello di metterlo in scena in un contesto che ci dà la sensazione di averlo fatto nostro, e quindi sostanzialmente di controllarlo almeno un poco. Le forme chiuse e perfette della tradizione volevano dare l’idea di un controllo più completo. Le forme aperte e contorte della modernità alludono alla problematicità di questo controllo. Ma l’idea del controllo è comunque presente. La letteratura, quando funziona, ci mette di fronte al Reale, permettendoci di accettarlo, non perché sia rappresentato ma perché si trova inquadrato in una struttura creata dall’uomo. Il Reale resta incomprensibile e traumatico, ma almeno è diventato nostro.

Se vediamo le cose in questi termini, il dibattito tra postmodernismo e realismo ci appare come un semplice conflitto tra correnti stilistiche, tra scuole accademiche. Si sta dibattendo se sia più efficace una modalità di rappresentazione piuttosto che un’altra, dimenticando che la rappresentazione non è il fulcro del discorso, ma solo una funzione. Non dovremmo piuttosto discutere di modalità stilistiche? Di come portare a galla in maniera dirompente la cellula di Reale? Non dovremmo piuttosto discutere, per riprendere l’esempio provocatorio di Cortellessa sempre citato da Somigli, di come giocare con la luce sulla scena, piuttosto che sul che cosa mettere in scena?

Che cos’è che porta a galla il Reale, che ce lo mette meglio di fronte?

Piccola premessa aggiunta a posteriori: questo post è il prodotto di un fraintendimento. Marco Giovenale, bersaglio della mia polemica, aveva postato su slowforward un intervento nato in un contesto preciso, in risposta ad altri interventi, ma senza esplicitare tale contesto. Purtroppo, così decontestualizzato, il suo post produce l’effetto che depreco nelle righe che seguono. Accortosi dell’errore, anche grazie a questo intervento, Marco ha momentaneamente tolto il post, in attesa di sistemarlo (leggi qui in fondo i commenti per dettagli). Prendete questo post, dunque, per favore, come un caveat a quello che può succedere quando si sottovalutano i problemi di contesto. Non è più un attacco a Giovenale. La cosa è chiarita. Piccola premessa aggiunta a posteriori: questo post è il prodotto di un fraintendimento. Marco Giovenale, bersaglio della mia polemica, aveva postato su slowforward un intervento nato in un contesto preciso, in risposta ad altri interventi, ma senza esplicitare tale contesto. Purtroppo, così decontestualizzato, il suo post produce l’effetto che depreco nelle righe che seguono. Accortosi dell’errore, anche grazie a questo intervento, Marco ha momentaneamente tolto il post, in attesa di sistemarlo (leggi qui in fondo i commenti per dettagli). Prendete questo post, dunque, per favore, come un caveat a quello che può succedere quando si sottovalutano i problemi di contesto. Non è più un attacco a Giovenale. La cosa è chiarita.

Un certo numero di anni fa seguivo le lezioni di Eco all’università. Era l’inizio del corso, e per me era il primo anno di università. Eco dedicò un paio di lezioni a demolire la tesi di un teorico di cui non ricordo il nome, il quale, analizzando un testo pubblicitario, ne sosteneva correttamente la scorrettezza, ma con argomenti sbagliati o insufficienti. Insomma, come ci mostrava Eco, la sua analisi arrivava a conclusioni giuste attraverso un’argomentazione sbagliata o insufficiente. Il testo pubblicitario così evidentemente scorretto si intitolava – questo lo ricordo benissimo – Millions can’t be wrong, e sosteneva la tesi secondo cui un certo prodotto (quello pubblicizzato) era buono in quanto acquistato da milioni di persone. Nello specifico, il testo era ancora più fraudolento, perché sembrava che parlasse di milioni di persone, mentre, a una lettura più attenta, si scopriva che parlava di milioni di bottiglie. Ma sarebbe stato scorretto anche se avesse parlato di milioni di persone. A sua volta, il teorico di cui non ricordo il nome (e non importa molto, qui, chi fosse) portava a sostegno della sua tesi il fatto che con il suo tipo di analisi si potesse arrivare a rivelare la falsità di quel messaggio: un altro paralogismo. Come ben sa chiunque abbia studiato un minimo di logica, una conclusione giusta può essere sostenuta da qualsiasi premessa, giusta o sbagliata che sia; in altre parole, la verità della conclusione non implica quella delle premesse.

Ma restiamo sul Millions can’t be wrong. Potremmo chiamarlo l‘argomento della democrazia, versione moderna del vox populi vox dei. Se lo accettassimo, dovremmo accettare l’idea che, poiché milioni non possono sbagliare, allora è stato un bene per l’Italia essere condotta da Silvio Berlusconi negli ultimi vent’anni. I milioni non potevano sbagliare nemmeno quando elessero Adolf Hitler nella Germania del ’33; e poiché il razzismo e in particolare l’antisemitismo sono state a lungo tesi ampiamente accettate in Europa, e quindi sostenute da milioni di persone, allora sono tesi corrette.

Sappiamo che non è così. Sappiamo anche che la democrazia non assicura la verità, ma, più banalmente, rende meno probabili (ma non impossibili) gli errori gravi. Non è il migliore dei mondi politici possibili, ma solo il meno peggio (Aristotele docet). E per fortuna che c’è.

Una variante dell’argomento dei Millions riguarda le comunità ristrette, in particolare quella dei ricercatori. Tutta la costruzione della scienza è basata su questa versione ridotta (e meno becera) dell’argomento dei Millions: una teoria è vera quando è riconosciuta dalla comunità. Naturalmente ci si aspetta che la comunità dei ricercatori giudichi con strumenti razionali (e questa è la forza della scienza), e ci si aspetta anche (e purtroppo non sempre è così) che tutti abbiano in mente i principi del falsificazionismo di Popper, per cui una teoria scientifica è accettabile se stabilisce i principi della propria falsificabilità – e quindi la verità scientifica è sempre contingente, e in attesa di essere falsificata da una teoria migliore o diversa.

Tutte queste ammirevoli precauzioni non hanno evitato alla scienza di sostenere razionalmente il razzismo, o di produrre autorevoli moltitudini di fondate dimostrazioni di teorie oggi ritenute palesemente infondate. Se Millions si possono sbagliare, possono sbagliarsi anche Thousands, o Hundreds, persino quando credono di averne le prove. Non domandatemi quale sia allora il criterio di verità assoluto; io penso semplicemente che non ci sia: la verità, proprio come la razionalità, è sempre relativa a un insieme di premesse, spesso non esplicitate e spesso difficilmente esplicitabili.

Per questo stamattina ho fatto un salto quando ho visto applicato l’argomento dei Millions, nella sua variante accademica, in un post di Marco Giovenale, “un errore diffuso”. Ne riporto qui di seguito le prime righe:

Dicono dunque che non ci sono scritture di ricerca particolari, che il Novecento non ha cambiato granché nell’assetto letterario mondiale (e italiano, chiaramente).

Dicono che un errore diffuso vela offusca obnubila la vista di taluni italiani, statunitensi, canadesi, belgi, svedesi, australiani, francesi, di tanti europei, che – proprio come gli artisti visivi – sono testardamente persuasi che la comunicazione, le arti, la letteratura, gli scambi linguistici anche più semplici, siano – con il Novecento e in questo primo quindicennio di XXI secolo – mutati radicalmente, avviandosi nelle direzioni e nel senso indicati e prefigurati da alcune ricerche artistiche e letterarie che in tutto il mondo e perfino in Italia si sono moltiplicate dal secondo dopoguerra in avanti. Senso sbagliato e direzioni sbagliate, dicono.

Au contraire: autori e critici che riportano le lancette dell’orologio a una presunta tradizione di trasparenza aproblematica, transitività, metro e plot classici, narrazione lineare, lirica confessionale, soggetti iper-coesi, ostili all’ironia, dicono e sostengono che il Novecento – specie nella sua seconda metà – è in buona parte un unico errore, da arginare. Pur diffuso. Così affermano.

Dicono o insomma è come se dicessero che senz’altro Pennsound sbaglia, diffonde perniciosissimi virus attraverso decine di migliaia di file audio. Se ne deduce che è in errore l’intera Università di Pennsylvania…

Dopo di che Giovenale inizia una lunghissima lista di link di pagine di istituzioni e ricercatori che sostengono la sua tesi. La lista è utilissima, ed è l’aspetto decisamente positivo di questo post, e non l’ultima ragione per segnalarlo. Rispetto a questo, molte grazie a Giovenale.

Ma l’argomento che la introduce e giustifica è francamente insopportabile, e palesemente sbagliato. All’argomento dei Millions, qui utilizzato nella versione accademica, si accompagnano altre furberie retoriche, che vale la pena di guardare da vicino.

Partiamo con quel “Dicono”, con cui si apre il post, e che poi si ripete. Che tristezza! Mi sembra di leggere Libero, o Il Giornale, che sono pieni di “dicono” perché hanno bisogno di creare per il proprio pubblico un nemico invisibile e incerto, che generi un senso di insicurezza e di pericolo da cui ci sarà poi chi li può difendere (nella fattispecie il proprietario o ispiratore delle testate stesse). Non chiedo a Giovenale di fare nome e cognome di coloro che “dicono”: questo sarebbe altrettanto ideologico e scorretto.

Tuttavia, quando per sostenere una tesi si deve ridurre l’avversario a macchietta, se ne devono ipersemplificare e ridurre ad unum le tesi, se ne deve negare la complessità, allora c’è davvero qualcosa che non quadra. Solo chi sia già d’accordo a priori con chi scrive potrà riconoscersi in questa semplificazione, perché è semplificazione del nemico. Chi non si riconosce nelle tesi di Giovenale si domanderà piuttosto: di chi parla? chi è che può sostenere davvero tesi così grossolane? forse c’è davvero qualcuno, e non sono io; ma se sono tesi così grossolane, perché darsi la pena di confutarle? oppure, forse questa è un’immagine artefatta di me? ma cosa si vuole, dipingendomi così, la guerra?

In effetti, le parole di Giovenale appaiono davvero come un atto di guerra, o di pre-guerra; una di quelle strategie di semplificazione pre-bellica in cui si dipinge il nemico come becero e stupido, per rafforzare la coesione interna e acuire la tensione esterna.

Ma torniamo sul punto. Questi generici nemici dicono dunque che la scrittura di ricerca si sbaglia. Ma, prosegue l’argomentazione, come potrebbe sbagliarsi visto che Millions (in senso accademico) can’t be wrong? Costoro, ci dice Giovenale, “riportano le lancette dell’orologio a una presunta tradizione di trasparenza aproblematica, transitività, metro e plot classici, narrazione lineare, lirica confessionale, soggetti iper-coesi, ostili all’ironia”. Fantastico, Marco, chi non è con te è contro di te! Chi non è per la tua versione del progresso è contro il progresso.

Al di là dell’atteggiamento fascistoide (e scusami, Marco, so benissimo che non pendi da quella parte; ma la tua retorica è esattamente di questo tipo), quante presupposizioni non dimostrate ci stanno in queste parole? Per esempio, che il progresso sia inequivocabilmente un valore positivo, e che “riportare le lancette dell’orologio” a qualcosa di precedente sia inequivocabilmente un valore negativo. Potrebbe essere vero, ma puoi darlo così per scontato? E in questo precedente ci stanno davvero “trasparenza aproblematica”, “transitività” e tutte le altre voci del tuo elenco? E chi critica la “scrittura di ricerca” è per forza partigiano di queste cose, ed è per forza un nemico del progresso?

E se qualcuno vedesse la tua “scrittura di ricerca” non come qualcosa di falso o sbagliato (e come si fa a considerare sbagliato un prodotto artistico, se non si ha un’idea chiara del giusto?) ma come qualcosa che ha avuto un profondo significato e un profondo valore nel suo momento storico, ma che, cambiato il momento storico, appare un po’ datata; se qualcuno vedesse le cose in questi termini, come lo classificheresti? Continuerebbe a essere tra i soggetti impliciti del “dicono”?

Non è magari possibile che ci sia una ricerca che non assomiglia a quella che sostieni tu (e nemmeno a quelle cose di cui fai la parodia, e alle quali – lo sai – nemmeno io sono particolarmente legato), e non le vuole assomigliare proprio perché si rende conto dei suoi limiti e dei suoi problemi? Che non ti si possa dare un quadro di questa potenziale scrittura di ricerca deriva dal fatto che sarebbe davvero di ricerca, e quindi incerta, scarsamente riconducibile a una tradizione.

A quanto pare, invece, una tradizione tu ce l’hai, e la difendi con la stessa violenza con cui si difendono le tradizioni in pericolo, sbagliando per eccesso, a quanto pare. Io non sto difendendo nessuno. Non ho una posizione poetica da difendere a spada così tratta. Ma, al di là dell’utilità dei link che fornisci (e di cui nuovamente ti ringrazio) questi attacchi fanno male prima di tutto a chi li produce e conduce. Troppo assomigliano a quelli con cui qualsiasi tradizione passatista (anche quelle a cui, storicamente, si opponevano le avanguardie) ha difeso le proprie posizioni arretrate di fronte a istanze (giuste o sbagliate che fossero) che essa non era in grado di capire e accettare.

Voglio presentare un’ipotesi provocatoria. Un’ipotesi e non una teoria, perché richiede ancora verifiche e conferme, puntualizzazioni e distinguo (con una ovvia possibilità che, approfondendo, essa si riveli falsa); e tuttavia, a una prima ricognizione, mi appare plausibile. Riguarda il verso libero, questa forma/non-forma che viene sentita ancora, a due secoli e passa dalla sua invenzione, come liberazione dalle pastoie della metrica tradizionale, e strumento base della possibilità del poeta di dare alla propria opera la forma che più le si confà. Voglio presentare un’ipotesi provocatoria. Un’ipotesi e non una teoria, perché richiede ancora verifiche e conferme, puntualizzazioni e distinguo (con una ovvia possibilità che, approfondendo, essa si riveli falsa); e tuttavia, a una prima ricognizione, mi appare plausibile. Riguarda il verso libero, questa forma/non-forma che viene sentita ancora, a due secoli e passa dalla sua invenzione, come liberazione dalle pastoie della metrica tradizionale, e strumento base della possibilità del poeta di dare alla propria opera la forma che più le si confà.

A dispetto delle apparenze, il verso libero non è una forma informe. In apparenza, è una forma di verso che, del verso tradizionale, mantiene solo il principio dell’a capo, senza regole interne, fornendo tuttavia ugualmente al componimento una scansione, per quanto irregolare. Nella sostanza, il verso libero non solo ha il più delle volte una matrice sintattica (come si capisce bene dal fatto che l’eventuale enjambement emerge benissimo pure nel verso libero), ma flirta anche inevitabilmente con varie forme metriche tradizionali, in primis l’endecasillabo (almeno nella poesia italiana).

Se si vanno a studiare le origini del verso libero, nella poesia di lingua inglese, da Blake a Whitman, ci si accorge che il verso libero non nasce dal niente. Blake e Whitman, per fare il loro gran passo, hanno inevitabilmente bisogno di una stampella, ovvero di qualcosa che possa ancora essere sentito come verso dai loro lettori pur facendo a meno della metrica tradizionale. Essi trovano così questa stampella nella Bibbia, e nell’andamento non dei suoi versi, ma dei suoi versetti, ritualmente consacrati da secoli di recitazione. Si tratta di un ideale ritorno alle origini, al testo mitico per eccellenza – del tutto coerente con il tono oracolare che contraddistingue la poesia di entrambi.

La poesia in versi liberi che li segue eredita precisamente questa tensione oracolare, pur temperandola a volte, modulandola, modificandola, però senza perderla mai del tutto. Non la può perdere del tutto, perché la tensione oracolare è implicita nell’uso di una formula che permette di isolare una proposizione o una sua parte, sino una parola, rendendola assoluta nel suo isolamento, senza nemmeno la giustificazione tradizionale del metro, senza la scusa della cantabilità. È la musica che è scomparsa, insomma, lasciando il posto al verso libero come scultura di parole, monumento alla clausola verbale. Il verso non è più una struttura del canto, come almeno formalmente continua a essere nella metrica tradizionale, anche quando la poesia nemmeno viene più letta a voce alta; il verso è una sorta di cornice, che rende icastico, oracolare, assoluto, ciò che contiene.

Questo è ciò che succede in linea di principio. Nella pratica poetica del Novecento sappiamo tuttavia come la metrica tradizionale rimanga ben viva, e come l’endecasillabo, per esempio, rappresenti il calco su cui molti versi liberi si trovano di fatto formati. Molti versi liberi, in altre parole, non sono veri e propri versi liberi: sono piuttosto una versione “liberata” dei metri tradizionali (endecasillabi ipermetri o ipometri, per esempio) che cerca di conciliare una certa cantabilità con una certa oracolarità, giocando a spostarsi ora più sull’uno ora più sull’altro dei due poli.

Alla fin dei conti, dunque, il verso libero non è propriamente un verso liberato, bensì un verso che a un tipo di gabbia ne sostituisce un’altra: non più la gabbia metrica, ma la gabbia dell’icasticità, dell’incorniciamento espressivo.

Si noti che prima dell’entrata in scena e della vittoria del verso libero, la poesia – anche quella italiana – stava già sperimentando strade diverse. E non è solo lo sperimentalismo sui versi latini o sui versi popolari di Carducci e di Pascoli (che è comunque un tentativo di mantenere la cantabilità modificandone le basi metriche – pur mantenendo, nella coincidenza tendenziale tra clausola metrica e clausola sintattica, una certa icasticità e oracolarità). È piuttosto il ricorrente ricorso all’enjambement di Foscolo e Leopardi, che della cantabilità conserva un’apparenza ancora più debole, ma che indebolisce pure la cornice del verso, proprio per il suo trapassare del discorso da un verso all’altro – il che rende impossibile isolarli davvero.

Probabilmente, questo uso insistito dell’enjambement esprimeva in quegli anni una tensione verso l’espressività che il metro tradizionale faticava a contenere; ma nel momento in cui il metro tradizionale viene poi sostituito dal verso libero, scompare anche questa tensione, che non ha più ragione di esistere là dove l’espressività può essere garantita, verso per verso, dal verso stesso. Questo è il prezzo che la poesia paga al verso libero: la coincidenza del verso con la clausola espressiva, senza l’attenuante musicale; l’asservimento del verso al discorso, all’espressione dell’io; la riduzione della poesia stessa a espressione dell’io, a lirica.

Chi comprende molto lucidamente la questione, nel mondo del verso libero, è Amelia Rosselli, mostrandolo nella pratica della sua poesia, ma anche in quel breve ma cruciale saggio del ’63, intitolato “Spazi metrici”, là dove dice: “In effetti nell’interrompere il verso anche lungo ad una qualsiasi terminazione di frase o ad una qualsiasi sconnessa parola, io isolavo la frase, rendendola significativa e forte, e isolavo la parola, rendendole la sua idealità, ma scindevo il mio corso di pensiero in strati ineguali e in significati sconnessi. L’idea non era più nel poema intero, a guisa di un momento di realtà nella mia mente, o partecipazione della mia mente ad una realtà, ma si straziava in scalinate lente, e rintracciabile era soltanto in fine, o da nessuna parte. L’aspetto grafico del poema influenzava l’impressione logica più che non il mezzo o veicolo del mio pensiero cioè la parola o la frase o il periodo”.

Proprio per evitare l’icasticità prodotta dal verso libero, e l’effetto oracolare che ne consegue, Amelia Rosselli inizia quindi a suddividere i versi in maniera apparentemente arbitraria (in realtà con una regola rigorosa, ma che impedisce che l’unità del discorso possa coincidere con quella del verso), facendo dell’enjambement un principio talmente pervasivo da vanificare l’idea stessa del verso come unità conclusa (pur provvisoriamente). In realtà, anche nell’artificio della Rosselli continua a giocare un principio musicale: non è più la cantabilità, nemmeno formalmente, ma è comunque un principio di costanza ritmica, di quantità prosodica ricorrente.

Se veramente il verso libero implica la lirica e l’espressione dell’io, e la metrica tradizionale implica la cantabilità tradizionale (almeno formalmente) con le sue belle forme che non ci rappresentano più (e i poeti neometricismi giocano proprio su questa ostentata e invalicabile distanza), allora la strada indicata da Amelia Rosselli potrebbe essere davvero l’unica praticabile per portare la poesia fuori dalla lirica, senza ricadere nella tradizione. Questo non vuol dire né che si debba per forza fare poesia come faceva lei, e nemmeno che si debba tagliare il verso come faceva lei; ma restano fondamentali, nel mio modo di vedere le cose, la sua messa in crisi del verso libero e il recupero di una qualche musicalità che non coincida con la cantabilità. La Bibbia, con tutto il suo innegabile fascino, ha fatto un’altra volta il suo tempo.

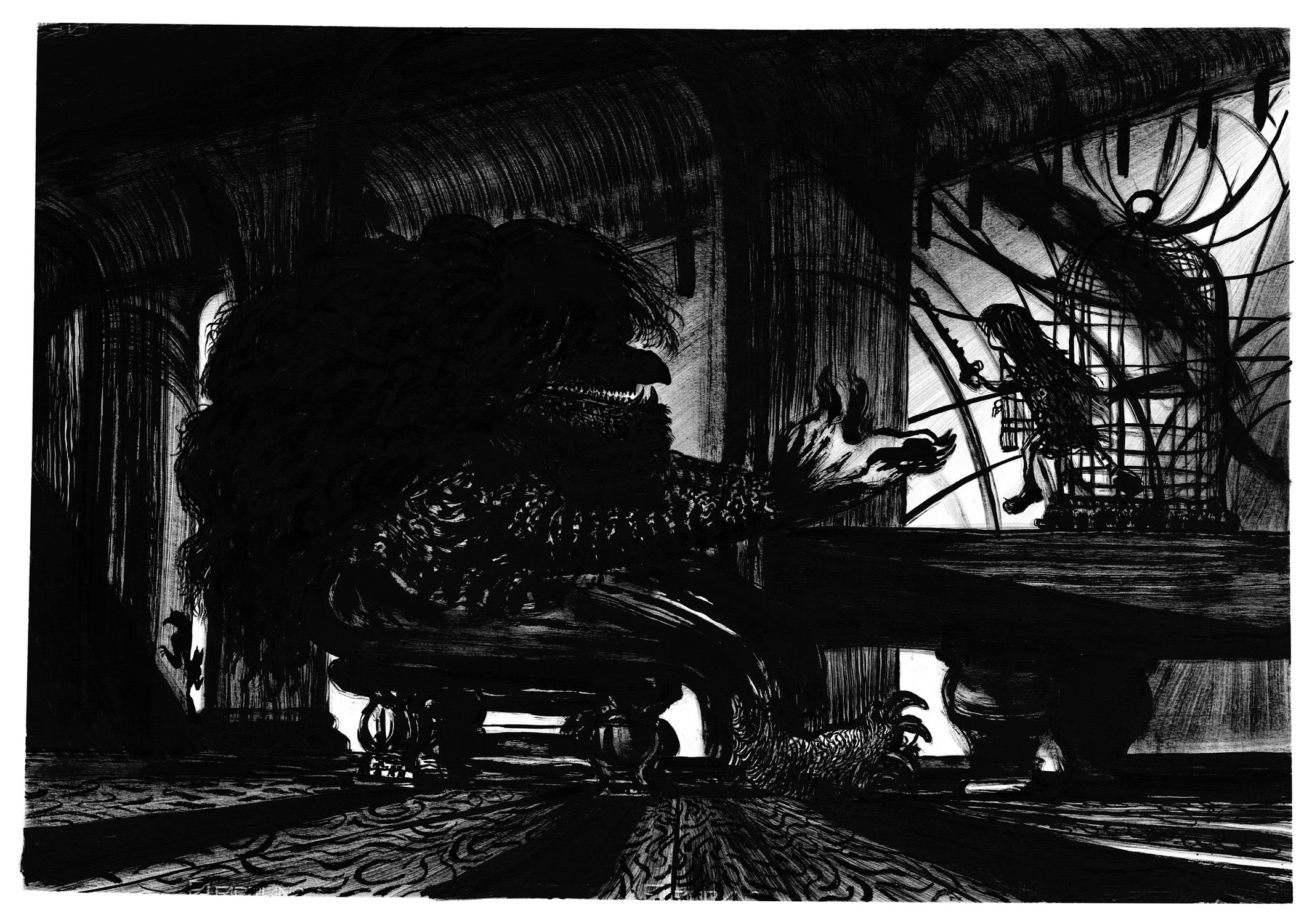

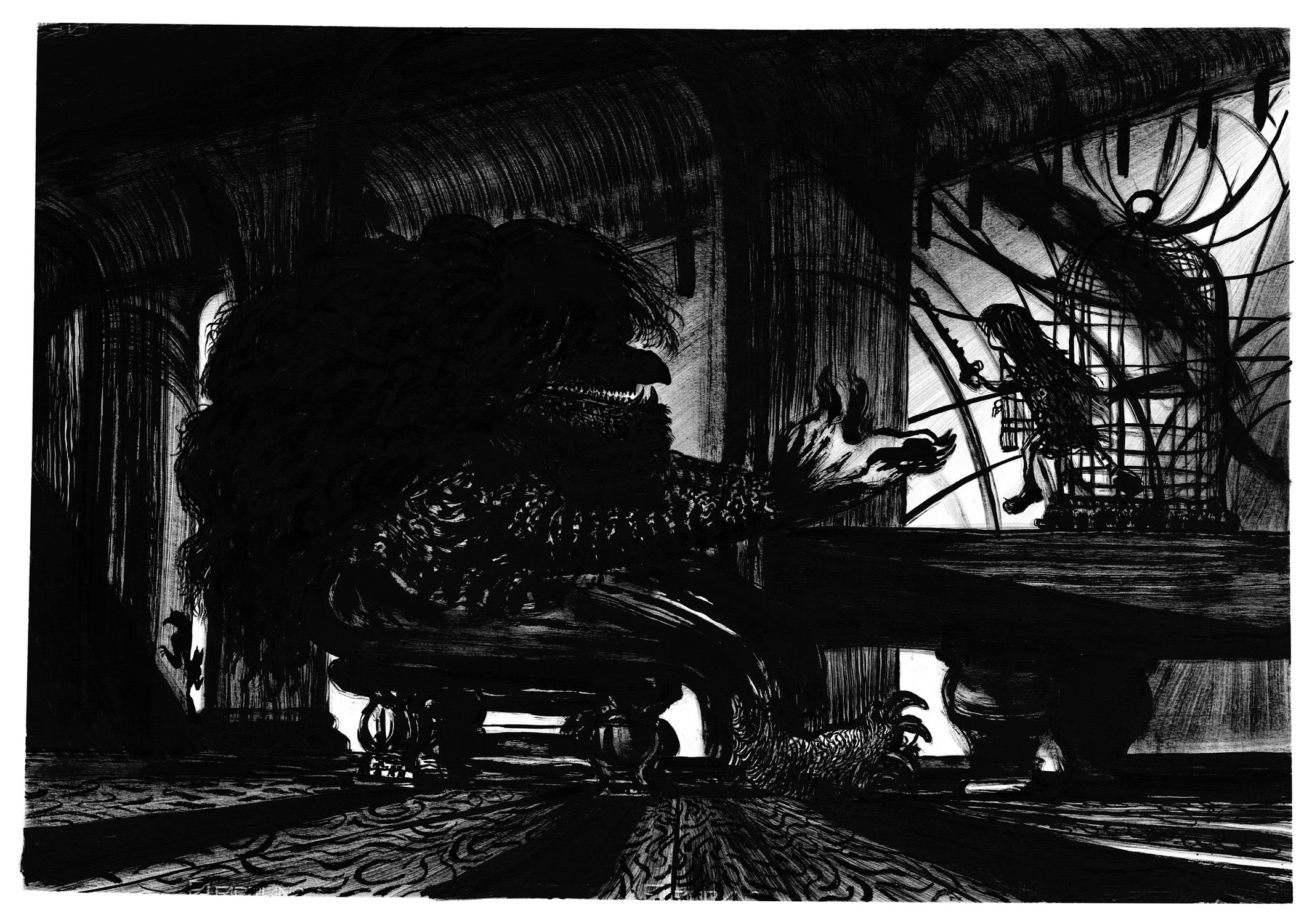

Lorenzo Mattotti, Oltremai (42) Devo aggiungere ancora qualche osservazione a quello che ho detto su Oltremai di Lorenzo Mattotti la scorsa settimana. Si tratta del rapporto con il tema del sublime, un tema che ho sfiorato molte volte (vedi qui, e in particolare qui).

L’innamoramento settecentesco della cultura europea per la nozione di sublime è all’origine tanto del romanzo gotico e dell’horror, quanto del Romanticismo, quanto del mito funzionalista della forma pura. Stupisce un poco pensare che dietro ai lavori di Piet Mondrian e di Howard Phillips Lovecraft ci sia qualche elemento comune (poi, certo, non c’è dubbio che quell’elemento comune si è combinato e contaminato con altri elementi molto diversi tra loro, per arrivare a visioni del mondo così diverse – ma l’aspetto interessante è che l’elemento ci sia!). L’elemento comune potrebbe essere sintetizzato nella parola primitivismo. Per Mondrian si tratta di trovare la forma più semplice, più astratta di tutte, quella che i suo maestri cubisti erano già andati a cercare nell’arte (considerata primitiva) africana, e che lui cerca nei rapporti geometrici e cromatici puri. Per Lovecraft l’horror è l’irruzione nel mondo di forze primitive non controllate, superiori alle nostre possibilità di controllo.

I surrealisti cercheranno questa primitiva purezza nell’inconscio, le neo-avanguardie nella ricerca del grado zero della scrittura, certo non immemori dello sberleffo duchampiano, ambiguo tra l’assunzione di un grado zero totale di significatività artistica e la sua devastante parodia.

La concezione del sublime non è al polo opposto dell’Illuminismo, e non a caso Kant ne è pure il suo maggiore teorico. L’idea stessa che la matematica possa fornire una spiegazione ultima del mondo è un’idea che ha a che fare col sublime. Per quanto possa apparire complessa, il bello della matematica è che tutto può essere riportato a principi più semplici, a principi elementari…