Dopo ancora, se tutto va bene, ce ne sarà un’altro sul fumetto; ma il mio prossimo libro, in uscita da Bompiani intorno a novembre, avrà probabilmente come titolo Il linguaggio della poesia.

Questa è un’anticipazione. Il libro è già in fase di editing presso l’editore. Nei prossimi mesi ne dirò qualcosa di più. Per adesso, ecco il comunicato stampa:

Il linguaggio della poesia si rivolge, in maniera divulgativa, a un pubblico ampio. Ma propone un modo diverso di guardare al fenomeno poetico, attraverso lo sviluppo di una nozione di ritmo che non riguarda soltanto i fenomeni dell’universo sonoro (metro, accenti, rime…) ma anche l’ambito del significato. La poesia costruisce infatti un percorso, che è insieme di suono e di senso (e in qualche caso anche di visione), lungo il quale il lettore viene condotto; ed è inevitabilmente, per questo, un percorso emotivo, che ha qualche aspetto in comune con i percorsi dell’ascolto musicale. Le nozioni di base indispensabili per la comprensione del linguaggio poetico vengono dunque spiegate con maggiore chiarezza in questa prospettiva, dal metro alle figure retoriche, al rapporto tra verso e sintassi, alle simmetrie e agli sviluppi del suono e del discorso, al fascino dell’iterazione e della variazione.

Per gli insegnanti, il volume riprende e sviluppa con maggiore ampiezza una serie di temi presenti nelle due antologie scolastiche a cui l’autore ha contribuito per la sezione poesia: Segnalibro e Dietro le parole (Bompiani Scuola).

Penso che chi segue questo blog se lo aspettasse, prima o poi.

Radio-lied. Il racconto trasmutato

.

.

Un testo estetico è tale perché conduce il proprio fruitore lungo un percorso tensivo, fatto di aspettative, di sospensioni, di risoluzioni, di sorprese, giocando sul rilievo per sottolineare certe parti o sulla assenza di rilievo per indurre ad aspettare il suo ritorno. La struttura narrativa contribuisce a questi andamenti, talvolta in misura determinante, talaltra in misura marginale – e può essere a sua volta alterata in modo anche cruciale da modifiche nella struttura tensiva (cfr. Barbieri 2004).

Alterazioni di questo genere si producono tipicamente quando un testo viene trasposto da un linguaggio a un altro, con la pretesa di conservarne palesi caratteristiche di identificazione, al punto da permettere di dire che si tratta dello stesso testo, trasposto – o trasmutato – in linguaggi differenti. Succede quando lo stesso racconto, ovvero la stessa sequenza di eventi serve da base per un romanzo, un film, una storia a fumetti, un melodramma. Succede quando un poesia diventa un lied, una canzone.

La coppia di testi che rappresenta l’oggetto di questa analisi è costituita da una poesia di Umberto Fiori, intitolata “Compagnia”, e pubblicata nel 1995 nella raccolta Chiarimenti, e un breve originale radiofonico realizzato per Radio Rai Terzo Canale da Luca Francesconi nel 1996, consistente nella drammatizzazione musicale della poesia stessa (che viene comunque recitata, non cantata)[1]. La serie radiofonica, ideata dal medesimo Francesconi, in cui l’originale si inserisce, si chiamava Radio-film, ed era basata sull’idea di proporre a una serie di compositori la drammatizzazione musicale di poesie, per la durata di circa 5 minuti ciascuna. Nello specifico, Francesconi battezzò la propria sottoserie, di venti poesie (tutte da testi originali di Fiori), Radio-lied, ovvero lied per la radio, con evidente riferimento alla forma musicale della musica classico-romantica tedesca – assai più che alla canzone medesima, pure se come “canzone” si traduce solitamente in italiano il termine tedesco “lied”.

[1] La poesia di Fiori è riportata più sotto. È possibile ascoltare il brano di Francesconi (per gentile concessione dell’autore) all’interno di un’animazione accessibile all’indirizzo web http://www.danielebarbieri.it/versus/. In questa animazione viene visualizzata la forma d’onda del brano, con le partizioni a cui si fa riferimento nel presente testo.

Molto più della canzone, il lied è sempre stato una forma di messa in musica della poesia estremamente rispettosa delle spirito dell’originale – e quindi tanto più interessante per noi perché si propone come un’interpretazione del testo verbale di partenza, in cui la musica dovrebbe servire come da amplificatore delle significazioni originali. Con questo stesso spirito Francesconi si mette a lavorare sulle poesie di Fiori, cercando di costruire un testo che ne restituisca le suggestioni nel mutato contesto dell’audizione radiofonica.

Come vedremo, nonostante sia la poesia di Fiori che la sua versione musicale operata da Francesconi siano due piccoli capolavori, la differenza tra loro è molto più grande di quanto non appaia a prima vista. Per metterla in luce sarà necessario tuttavia entrare molto nel dettaglio dell’organizzazione discorsiva di ambedue i testi, e analizzare il processo di fruizione attraverso il quale vengono condotti il lettore dell’una e l’ascoltatore dell’altra. Ecco dunque il testo della poesia:

Compagnia

| 1 |

Verso l’ora di cena, |

| 2 |

mentre tutti si davano da fare |

| 3 |

in soggiorno, in cucina, |

| 4 |

invece di dare una mano |

| 5 |

sono uscito sul terrazzino, |

| 6 |

all’aria fresca, |

| 7 |

con tutta la vista intorno. |

|

. |

| 8 |

Là dietro li sentivo ancora bene |

| 9 |

chiamarsi, ridere; |

| 10 |

di colpo, però, mi mancavano. |

| 11 |

Erano più lontani dei palazzi |

| 12 |

dall’altra parte del campo |

| 13 |

– sei, sette in fila – |

| 14 |

con tutte le luci accese. |

|

. |

| 15 |

Eppure proprio ora |

| 16 |

che non li avevo più di fronte |

| 17 |

mi venivano incontro. Nei segnali |

| 18 |

lungo la ferrovia, nell’erba gialla, |

| 19 |

nel muro cieco, li riconoscevo. |

|

. |

| 20 |

Sentivo, ora, che loro – alle mie spalle – |

| 21 |

erano fatti della pasta del mondo, |

| 22 |

solida, chiara. E io, di niente. |

|

. |

| 23 |

Niente: la slogatura |

| 24 |

tra una stanza affollata e l’orizzonte. |

.

.

1. La poesia di Umberto Fiori

.

Si tratta di una composizione di cinque strofe, le prime due composte da sette versi, la terza da cinque e le ultime due rispettivamente da tre e due versi. Non è difficile accorgersi, sin dalla prima lettura, del forte parallelismo presente tra la strofa 1 e la 2 (ne vedremo con precisione le caratteristiche tra poco), parallelismo che suggerisce, per analogia con forme poetiche tradizionali – come il sonetto – una simmetria analoga tra le strofe 3 e 4. Se ai tre versi della 4 aggiungiamo i due della 5 otteniamo infatti di nuovo una strofa di cinque versi come la 3.

Ma anche così facendo la simmetria non viene affatto ristabilita. Anzi, quello che si ottiene in questo modo è proprio di sottolineare la cesura che divide il verso 22 dal 23. La poesia è infatti costruita in modo da suggerire che questa cesura non ci debba essere, mettendoci poi di fronte alla sua presenza di fatto. Non si tratta perciò di una cesura di strofa come le altre, ma di un autentico silenzio enfatizzato dalla situazione. Oppure, per dirla in altro modo, mentre le altre cesure di strofa sono funzionali alla struttura sintattica e narrativa della poesia, e risolvono perciò in tale funzionalità il proprio significato, la cesura tra i versi 22 e 23 non lo è, e quindi ha un ruolo che non è solamente strutturale.

Tutta la poesia di Fiori (tutta la Poesia, in generale) è intessuta di meccanismi di messa in rilievo come questo, che ne regolano la fruizione e gestiscono le tensioni del lettore. Per comprendere questi meccanismi bisogna entrare nelle logiche specifiche dei vari livelli metrici, fonetici, sintattici e semantici che sono presenti in una composizione in versi. Lo spazio non ci basterà per esaminarli tutti nel dettaglio, anche perché la medesima operazione andrà compiuta con la versione musicale di Francesconi, ma cercheremo comunque di dare un’idea di come viene realizzata questa analisi.

Inizieremo dai livelli metrico fonetico e sintattico, per passare poi a quelli lessicale e narrativo…..

L’articolo completo (pubblicato originariamente sul n. 98-99, 2004, della rivista VS. Quaderni di studi semiotici) di cui questo che avete letto è l’inizio, è ora scaricabile in PDF dalla pagina Downloads del mio sito. Buona lettura.

Maria Carmela Betrò, Geroglifici: il segno lucertola Se ho capito bene come funziona la scrittura dell’antico Egitto, i segni che vi compaiono (nella figura qui sopra un esempio in versione geroglifica, seguita dalle varianti in ieratico e demotico) possono avere valore logografico/ideografico e valore fonetico, talvolta uno solo di loro, talvolta entrambi, come qui sopra.

I segni di carattere logografico a loro volta possono essere autonomi, esprimendo una parola o un concetto, oppure possono essere dei determinativi, vale a dire dei segni che vanno associati a una sequenza fonetica per specificarne l’ambito di significato. A quanto ci dice Maria Carmela Betrò (Geroglifici. 500 segni per capire l’antico Egitto, Mondadori 1995 – ma vedi anche la pagina relativa dell’utilissimo sito omniglot.com), la scrittura egizia sarebbe stata in buona parte fonetica (ovvero i segni esprimevano suoni, più o meno semplici, come semplici lettere o intere parole), ma la costante presenza dei determinativi ci mostra che gli egiziani non potevano fare a meno di trascrivere il senso, insieme al suono delle parole.

Sappiamo come poi è andata in seguito: partendo da un sistema un po’ diverso da questo (ma non così tanto), i Fenici sono arrivati a costruire una scrittura fatta solo di suoni semplici, escludendo i segni di parole (logogrammi) e i riferimenti diretti al senso (ideogrammi e determinativi). Non c’è dubbio che l’invenzione dei Fenici sia stata cruciale, visto che noi ne siamo i figli – ma facciamo fatica oggi a capire lo sforzo di astrazione che dev’essere a suo tempo costata. Abituati come siamo al principio alfabetico e alla sua economia, fatichiamo a concepire un sistema di scrittura in cui l’economia di segni non fosse considerata un valore. Anzi, poiché comunque la classe degli scribi doveva poter mantenere le sue prerogative, l’economia era piuttosto un disvalore, e le era preferibile un sistema cui si potesse, alla bisogna, aggiungere qualche segno.

In ogni caso, la semplificazione alfabetica, come qualsiasi semplificazione, ha un costo espressivo. Per esempio, inventando l’alfabeto i fenici si condannano a una maggiore ambiguità potenziale delle parole. Poiché le vocali non vengono scritte, molte parole che sono diverse solo per suoni vocalici si scrivono allo stesso modo. La presenza di un determinativo aveva permesso immediatamente agli Egizi di risolvere l’ambiguità. Ma l’invenzione posteriore dei segni alfabetici per le vocali (i puntini dell’ebraico, e le vocali del greco) era già un’altra soluzione – non esaustiva ma sufficiente per l’uso.

L’Occidente pagò l’adozione dell’invenzione dei Fenici con quasi due millenni di lettura esclusivamente ad alta voce: se la scrittura serviva per registrare il suono e non il senso, era naturale che essa dovesse produrre il suono, e questo a sua volta avrebbe prodotto il senso. Anche qui, l’invenzione moderna della lettura silenziosa è qualcosa di tutt’altro che ovvio.

Ma gli Egiziani, per quanto ne sappiamo, potevano benissimo leggere in silenzio. La loro idea di scrittura era di un sistema di registrazione che prima di tutto trasmettesse il senso. Poi, certo, visto che esiste pure una lingua orale, può far comodo appoggiarsi a quella, e registrare anche il suono: ma non è il suono la componente fondamentale che deve essere colta dalla lettura!

Ideogrammi e determinativi, nella scrittura egiziana, definiscono l’ambito concettuale in cui ci stiamo muovendo, senza necessario riferimento al suono. Solo a questo punto i suoni specificano il discorso, attraverso le singole parole sonore. Ma queste, in qualche caso, possono anche mancare, mentre quelli no.

La natura fortemente figurativa della scrittura egiziana non è stata probabilmente estranea a questo tipo di evoluzione. Alla fine, le sue diverse varietà si sono estinte, cancellate dal Greco e dal suo principio alfabetico. Tuttavia, sinché sono durate (e parliamo di migliaia di anni), hanno mantenuto un rapporto molto stretto con le immagini, quelle delle pitture.

Ora prendiamo in considerazione il fumetto. Certo, il fumetto non è davvero immediatamente simile ai geroglifici, però mi colpiscono alcune analogie. Anche nel fumetto troviamo una serie di segni che rimandano (visivamente) al proprio significato in maniera diretta, non mediata dal suono: si tratta delle figure presenti nelle vignette. Questi segni definiscono l’ambito concettuale e narrativo in cui si inseriscono poi i segni alfabetici delle parole (dei balloon e delle didascalie). I segni di suoni (quelli alfabetici) qualche volta possono pure mancare, mentre i segni di immagine non possono mancare mai. Una storia a fumetti può essere fatta anche di sole immagini, ma non può essere fatta di sole parole – pena lo smettere di essere una storia a fumetti.

Ho la sensazione che il tipo di concettualizzazione discorsiva e narrativa che un antico Egizio derivava dalla lettura della sua scrittura fosse più simile a quella che un moderno ricava dalla lettura di un discorso a fumetti che non a quella di una normale lettura alfabetica. In questo senso il fumetto è una forma di scrittura aperta, come erano (in misura minore) anche i geroglifici, dove si può sempre introdurre un segno nuovo alla bisogna, e dove anche il modo in cui i segni vengono resi è fortemente significativo.

Certo che, vista in questo modo, la parola scrittura cambia abbastanza senso. Il legame con la parola orale resta importante, ma non è più determinante. Se si possono scrivere direttamente le figure e le idee, senza necessariamente passare attraverso le corrispondenti parole, la scrittura diventa un sistema di comunicazione più rapido e potente, e relativamente svincolato dal linguaggio verbale.

Si potrà sostenere che, in fin dei conti, non si fa che sostituire un codice a un altro. Eppure nemmeno il linguaggio verbale si basa soltanto su codici. Se cambiamo il sostrato materiale, non solo il codice sarà diverso, ma anche tutte le componenti non codificate che l’accompagnano, e il loro specifico funzionamento. Le differenze radicali tra percezione sonora e percezione visiva rendono la scrittura del fumetto (e insieme a lei quella geroglifica) ben lontane dalla scrittura alfabetica – anche rispetto a quello che si può dire, a quello che si può esprimere.

Maria Carmela Betrò, Geroglifici: segni di animali

La poesia ha diritto a essere, se non incomprensibile, almeno molto poco comprensibile. È un diritto che la prosa non ha, perché la sua natura è diversa.

Sto parlando di diritti: non di stati di fatto e nemmeno di opportunità. Nello stato di fatto molta poesia (fortunatamente) non sfrutta questo diritto; e quanto all’opportunità sono dell’opinione che si tratta di un diritto che la poesia dovrebbe sfruttare il meno possibile. Ma un diritto è un diritto, che si rivela importante solo quando ce n’è bisogno. Dei diritti si può anche abusare, ma questo rientra nel campo dell’opportunità, non del diritto stesso.

La poesia ha diritto a essere (quasi) incomprensibile in un senso più forte di quello per cui diciamo che ciascuno di noi ha diritto di scrivere quello che gli pare ma poi se quello che scrive è incomprensibile non si può lamentare se nessuno lo legge. La poesia (quasi) incomprensibile ha il diritto di essere letta, ed eventualmente apprezzata se se lo merita – un diritto che la prosa non condivide, a meno che non sia (magari) poesia camuffata.

Al centro della prosa sta un discorso, che a volte è un’argomentazione (come questa) e a volte è un racconto; sta cioè un tentativo di trasmettere contenuti sufficientemente precisi da un soggetto della comunicazione a un altro. Al centro della poesia sta un ritmo, ovvero un’azione di carattere rituale, che ha come fine di indurre uno stato emotivo-partecipativo.

La presenza di un discorso, ovviamente, non è esclusa dalla poesia, però è accessoria, non cruciale. Leggiamo di solito le poesie come discorsi perché siamo abituati a pensare la parola come qualcosa che serve per veicolare discorsi. Indubbiamente la parola serve a questo, però non solo a questo, come sa ogni buon credente che partecipi a un rito religioso: nella consacrazione dell’ostia, per esempio, non c’è nessun discorso; le parole servono piuttosto per produrre la transustanziazione. Lo fanno in virtù del loro potere rituale, ovvero del fatto che intorno a esse si verifica una Stimmung, una accordatura della comunità concelebrante. Se io non ne faccio parte – perché sono magari un antropologo che sta studiando i riti locali – non sarò nemmeno capace di entrare nel rito; e magari allora davvero per me quelle parole saranno intese come parole che intendono trasmettere un discorso, e finirò forse per pensare che si tratta di un discorso privo di senso. Non avrò magari nemmeno tutti i torti: quelle parole hanno davvero poco senso, ma non perché chi le produce e chi partecipa al rito siano scemi o primitivi, bensì perché quelle parole non intendono averlo, il senso, non sono fatte per averlo, non intendono trasmettere nessun discorso.

La poesia funziona allo stesso modo. Il senso complessivo ci può essere, naturalmente, ma può anche permettersi di essere scemo o primitivo, perché non è quello il fulcro dell’operazione poetica. E l’azione ritmica che la poesia mette in gioco riguarda il senso delle parole non meno di quanto riguardi il suono. La poesia non è la musica, e i suoni di cui fa uso, essendo parole, sono già all’origine dotati di senso. Più che un discorso coerente, la poesia è tenuta a produrre un ritmo coerente (nel senso tanto quanto nel suono, o nella loro interazione), ovvero a permetterci di entrare, almeno virtualmente, in una situazione rituale, cioè condivisa, di carattere immersivo.

Per questo la poesia ha diritto di essere (quasi) incomprensibile, dove quel quasi dipende dalla natura delle parole e dall’esistenza di un loro senso di base, un senso che non può andare perduto: se il ritmo dev’essere ritmo anche del senso, un qualche senso (non necessariamente così coerente da trasmettere complessivamente un discorso) ci dev’essere per forza. Dal mio specifico punto di vista, di singola persona, una poesia scritta in una lingua che non conosco non è nemmeno una poesia, nemmeno se la sento recitata ad alta voce: per bene che vada sarà magari musica – ma di solito nemmeno quello.

La poesia ha dunque diritto alla (quasi) incomprensibilità perché il discorso non è al suo centro, perché l’eventuale significato complessivo è un effetto collaterale della sua efficacia rituale, e perché la poesia è ambigua per natura (proprio per questi motivi) e non si risolve mai in nessuna delle sue spiegazioni.

Quanto all’opportunità di essere poco comprensibili, piuttosto, la questione è diversa. Il celebrante che consacra l’ostia non emette parole incomprensibili; esse sono semmai irrilevanti quanto al loro senso, perfettamente noto a chi le ascolta nel rito. Sono state però incomprensibili per secoli, almeno alla maggioranza dei partecipanti al rito, sinché venivano dette in latino; tuttavia il rito funzionava lo stesso, forse addirittura meglio, sostiene qualcuno. La traduzione in italiano produce comunque la sensazione di una partecipazione più attiva, più consapevole.

In poesia succede qualcosa di simile. Entriamo più facilmente in un testo se abbiamo la sensazione di seguirne il discorso, e la poesia non fa eccezione. Per molti lettori, poi, specie se poco avvezzi alla poesia, se non c’è discorso non c’è nemmeno testo, e si abbandona presto la lettura di una siffatta assurdità. Se accettiamo che il discorso possa non essere coglibile, dobbiamo essere molto più disponibili alla sua ricerca, e persino al fallimento di questa ricerca.

La consapevolezza della natura rituale della poesia è quasi scomparsa dal nostro presente. In un mondo in cui tutto è spiegazione o spiegato, rimane poco spazio per la presentazione dell’inspiegato o inspiegabile. Jacques Lacan parlava da qualche parte degli dei come proiezione del reale, e il reale non era per lui la realtà, bensì quegli aspetti del mondo e della nostra vita che nessuna spiegazione razionale è in grado di farci accettare: come la morte, per esempio.

La poesia, nel suo piccolo, adempie alla medesima funzione di contatto col reale, con l’inspiegabile, con ciò che non può essere ricondotto alla ragione. Darle una patina di senso, ricoprirla di un discorso, travestirla parzialmente da prosa (cioè da discorso razionale) può certamente aiutare ad avvicinarci alla dimensione (terribile) del reale. Ma è solo uno (spesso indispensabile) stratagemma seduttivo. Le poesie che ci prendono, che ci restano in mente, che ci emozionano, non sono alla fine quelle che fanno dei bei discorsi, o dei discorsi con cui siamo d’accordo. Quella è retorica, magari positiva, magari condivisibile; ma la poesia è altro.

25 Febbraio 2011 | Tags: comunicazione visiva, estetica, fotografia, fumetto, graphic design, illustrazione, manifesto, musica, pittura, poesia, semiotica, sistemi di scrittura, tipografia, Web e multimedia | Category: comunicazione visiva, estetica, fotografia, fumetto, graphic design, musica, poesia, semiotica, sistemi di scrittura, Web e multimedia |  Guardare e leggere. La copertina Be’, sì, è in libreria. L’altro giorno, quando ho detto a un mio amico che stava per uscire, lui mi ha chiesto: “E il blog l’hai fatto?”. Ho avuto un momento di perplessità. Ovviamente lui si riferiva al fatto che ormai quando si pubblica un libro si crea anche il blog per riparlare ed espandere i suoi temi. Ma io il blog ce l’ho già. Anzi è venuto al mondo un anno prima del libro. Un blog ha però una gestazione breve, mentre un libro ce l’ha decisamente più lunga. Il libro in verità esisteva già prima del blog, e il nome che a suo tempo ho dato al blog era anche augurale per il libro. Quindi, in fin dei conti, al mio amico ho risposto “Sì”.

Il libro è più specifico del blog, come è giusto. Se volete sbirciare indice e introduzione potete andare qui.

Mi sento un po’ come quelli che dal romanzo è uscito il film, o dal film il fumetto, o dal fumetto il romanzo. Il blog non cambierà, ma se qualcuno mi propone qualche tema di cui nel libro si parla, può essere una buona occasione per tornarci sopra.

Per adesso, ne parlo pubblicamente in un incontro nell’ambito del festival del fumetto Bilbolbul, sabato mattina 5 marzo alle 11.30 alla libreria Irnerio (via Irnerio 27) a Bologna, con Luca Raffaelli. Spero di vedervi tutti.

2 Febbraio 2011 | Tags: ascolto, ascolto musicale, critica, estetica, fruizione, jazz, John Coltrane, musica, Pierre Boulez, semiotica | Category: estetica, musica, semiotica | Ho partecipato, negli ultimi anni, a diversi convegni dove si è parlato del tema del significato della musica, ho scritto articoli e curato libri dove se ne parla. Continuo a pensare che il tema sia importante e che la musica possa avere un significato nel senso in cui ce l’hanno altre forme espressive. Mi ritrovo però progressivamente più scettico sul fatto che alla musica si debba comunque trovare un significato.

Naturalmente, un brano musicale può avere un significato perché, molto banalmente, qualsiasi cosa prodotta dall’uomo lo può avere. Come detta un vecchio e sempre valido adagio di un grande guru della comunicazione (Paul Watzlawick), non possiamo non comunicare. Questo vuol dire che anche in un brano di musica possiamo trovare intenzioni comunicative, ed è pure giusto attivarci per farlo.

Tuttavia, la mia impressione è che non sia questo il modo corrente in cui noi ascoltiamo musica, o perlomeno che il nostro modo di ascoltare musica non si esaurisca affatto in questo. Anche se la musica colta occidentale si è evoluta negli ultimi secoli in modo da costituire una forma di discorso (richiedendo dunque una ricezione che mette in gioco questioni di significato), la musica che l’ha preceduta, e quella di altre culture che si è evoluta indipendentemente dalla nostra, non ha necessariamente seguito la medesima strada. Inoltre, anche nella musica colta occidentale restano in gioco una quantità di componenti che non chiamano in gioco necessariamente la dimensione del significato.

Intendere la musica come portatrice di significato rappresenta indubbiamente un grande vantaggio per la critica, la quale, esprimendosi attraverso parole, vive per sua natura nella dimensione del significato. Valutare la musica nei termini di quello che “ci vuol dire”, e valorizzarla in relazione ai valori che essa trasmetterebbe, è una mossa che permette alla critica di svilupparsi al meglio, riducendo l’ascolto musicale alla percezione di quei valori e del modo in cui verrebbero trasmessi. D’altra parte, una musica che debba convivere con una critica di questo tipo trarrà vantaggio dall’apparire maggiormente discorsiva, maggiormente propensa a trasmettere valori.

Devo puntualizzare che sto parlando di musica pura, strumentale. Se c’è di mezzo la parola, o una dimensione scenica, l’universo del significato è già legittimamente entrato in gioco in altro modo, e l’invito a leggere la musica in questa medesima dimensione è naturalmente molto più forte e giustificato. Pure qui, va detto, la questione non si esaurirebbe con questo – ma non ne voglio parlare in questa sede.

Per entrare più nello specifico della questione, sulla musica pura, un aspetto che, a mio parere, per esempio, caratterizza il jazz, è quello di aver coniugato la tradizione occidentale colta della musica-come-discorso con altre componenti di origine popolare ed etnica, che si sono evolute al di fuori di questo ambito. Quando ascolto John Coltrane, la qualità del suo fraseggiare, delle sue invenzioni melodiche e del modo in cui porta avanti le proprie sequenze di note sono tutti elementi di carattere “discorsivo” che indubbiamente fanno parte del piacere che la sua musica mi procura. Il suo modo di passare da dimensioni liriche a dimensioni rabbiose, trasognate, appassionate, frenetiche, distese e così via, fa parte di quello che Coltrane mi trasmette, e non c’è dubbio che io ami la sua musica anche per quello.

Ma tutto questo non mi spiega come mai io possa restare attaccato alla voce del suo sax anche dopo aver sentito per caso due sole note, e ancora prima che qualcosa mi si illumini in testa, quasi esclamando “Coltrane!” – perché quel qualcosa che mi si illumina è l’effetto e non la causa del piacere improvviso.

Certo, persino quelle due note di sax afferrate per caso possono essere interpretate come portatrici di significato. Ci sono belle pagine di Davide Sparti (Il corpo sonoro, 2007) sulla capacità di Coltrane di ricreare l’emotività della voce umana attraverso il semplice modo di emettere il suono attraverso l’ancia nel tubo del sax. Seguendo questa intuizione, pure quelle due note sarebbero portatrici di significato. Dovremmo allora dire che l’intonazione di Coltrane rimanda a quella della voce, e ai significati che le associamo normalmente? Forse sì.

Eppure, quando si dice che io assomiglio a mio fratello non si vuol dire che io ho senso in quanto assomiglio a lui, e rimando semanticamente a lui e di conseguenza ai suoi significati. Se io assomiglio a mio fratello non sono un segno di lui più di quanto lui non sia un segno di me. Allo stesso modo, le due note di Coltrane non rimandano alla voce umana più di quanto essa non rimandi a loro. Dovremmo allora dire che sia le note che la voce portano senso allo stesso modo, in maniera parallela, e che la somiglianza è un semplice suggerimento di trovare nelle note quello che troviamo nella voce.

Ma se dal modo di intonare le note passiamo alla melodia, dove finisce la somiglianza? A un’altra melodia, che ripropone il medesimo problema un po’ più in là? O magari all’andamento del mio corpo, come tende a fare una certa musicologia recente? Tuttavia, se metto in gioco l’andamento del corpo, devo davvero continuare a parlare di rimando semiotico, o non sarà piuttosto altro, quello che è in gioco? Prima di rimandare all’andamento del mio corpo, la mia sensazione è che la musica di Coltrane lo produca, lo provochi. Prima di un meccanismo di rimando segnico sembra entrare in gioco un meccanismo di sintonizzazione, di compartecipazione, di “fare insieme la stessa cosa”. Persino nell’effetto delle due note e della voce, di cui parlavamo sopra, potrebbe giocare allora questa stessa sintonizzazione, il porsi nel medesimo mood.

Certo, c’è comunque di mezzo il riconoscimento: se non riconosco qualcosa come note o voce, o come melodia, non avverrà nessuna sintonizzazione. E se lo riconosco, l’ho già riconosciuto come qualcosa, e l’ho già fatto rientrare in un universo di senso. La mia sensazione è però che la dimensione del significato a cui la musica non può non essere ricondotta si esaurisca qui (mentre quella a cui può essere ricondotta non si esaurisce né qui né mai). In altre parole, la prima funzione del mio godimento nei confronti della musica di Coltrane (e di tanta altra musica di cui godo, ovviamente) starebbe nella sintonizzazione che essa produce in me, e nel percorso su cui, attraverso questa sintonizzazione, io vengo condotto. Se rifletto su questo percorso, poi, la dimensione del significato può incominciare a dispiegarsi, e da questo momento senza fine. Ma se io non sono un critico musicale, quanto ho bisogno di riflettere sul percorso? Lo vivo, piuttosto, e basta. Mi lascio percorrere, piuttosto, e basta. Approfitto di questa occasione per vivere, attraverso questo percorso, delle esperienze altrimenti ben più pericolose. Nel percorso posso trovare, certamente, degli effetti di senso – ma io ci sono già dentro, nel percorso, ancora prima di trovarli.

Non è il ritmo, non è il timbro o la melodia a produrre questi effetti, non sono quelle componenti della musica che la critica tradizionale definisce “sensuali” – anche se certamente ritmo, timbro e melodia giocano la loro parte. Ho parlato di Coltrane perché la sua musica, il suo jazz, riesce a essere insieme trascinante e intellettuale. Certo, nella musica di Pierre Boulez la componente intellettuale, discorsiva, ha un ruolo di base più importante, ma proprio perché è musica, e non prosa critica, pure con i pezzi di Boulez, quando li si sa ascoltare, si può essere travolti, trascinati, ci si può ritrovare immersi.

Senza immersione, e sintonizzazione, non c’è godimento estetico, né in musica né altrove. Immersione e sintonizzazione sono due tipi di azione. La comprensione è spesso di grande importanza per l’azione, ma è una cosa diversa, che non può essere confusa con lei. Confondere l’agire con il comprendere ci porta a confondere la fruizione con la critica.

Giusto un’osservazione veloce (quasi un commento) al post di Roberta Buzzacchino su Sinsemia, perché a mio parere dà credito a un errore concettuale troppo diffuso. Dice la Buzzacchino:

Una mappa mentale è la rappresentazione grafica del pensiero attraverso parole e immagini secondo una struttura gerarchico-associativa che si sviluppa in senso radiale. Essa si basa sulla capacità naturale della mente umana di associare idee e pensieri in maniera non lineare e permette di sfruttare al meglio le potenzialità latenti dell’emisfero destro del nostro cervello, cioè quello che elabora le informazioni in modo globale, creativo, intuitivo, emotivo e farlo lavorare in sinergia con l’emisfero sinistro che invece è logico, razionale. Per questo la mappa mentale può essere considerata come la “traduzione biologica” delle idee.

Ho segnato in rosso le asserzioni che mi interessano (i grassetti invece sono suoi).

Così, in primo luogo non capisco perché il pensiero debba svilupparsi in senso radiale secondo una struttura gerarchico-associativa ad albero. Se anche accettiamo l’idea che sfrutti al meglio le potenzialità latenti dell’emisfero destro (idea che non contesto in sé qui, ma che è comunque discutibile), una struttura ad albero è già una forma piuttosto forte di ordinamento (per quanto non totale), mentre una struttura di carattere associativo dovrebbe piuttosto essere espressa, molto più genericamente, da una rete.

Guarda caso, l’idea della rete come migliore espressione della natura associativa del pensiero ricorreva associata al secondo (e assai più grave) errore già nelle teorizzazioni degli entusiasti dell’ipertesto degli anni Ottanta e primi Novanta. Il secondo errore è infatti quello di fondare la validità delle relazioni non lineari sulla non linearità delle relazioni del nostro cervello: là era la rete ipertestuale, qui è la mappa mentale ad albero, ma entrambi vengono presentati come “traduzione biologica” delle idee.

Ora, non si capisce perché il “tracciare una struttura analoga a quella dei neuroni” dovrebbe fornirci una comunicazione più efficace. E allora perché non anche il “tracciare una struttura analoga a quella degli organi intracellulari”, o a quella delle catene molecolari, o a quella degli atomi o dei nuclei o delle relazioni quantiche all’interno dei protoni? Tra il livello dell’organizzazione neuronale e quello dell’organizzazione del pensiero esiste una quantità di mediazioni spaventosa, che non permette di tracciare nessuna corrispondenza diretta tra loro – ma al massimo una qualche relazione metaforica, e questa potrà avere, a sua volta al massimo, un valore di suggestione; anche perché potrebbe essere legittimamente sostituita da qualsiasi altra metafora ugualmente suggestiva.

Se la sinsemia è utile non è certo per una qualsiasi corrispondenza diretta con il livello biologico. È tanto più semplice e sensato semmai trovare corrispondenze con la rete delle associazioni concettuali, che si sono accumulate nei secoli molto più nelle attività umane e nelle loro registrazioni, che non nella struttura neuronale degli individui. Quando poi il problema non è solo quello della trasmissione del significato, ma anche quello della persuasione e delle formazione culturale, le cose si fanno ulteriormente più complicate.

Anche ammettendo che il principio riduzionista sia valido, le neuroscienze devono ancora fare molta strada per poter ridurre il significato alla neurofisiologia (o, peggio, alla neuroanatomia) – e non sarà comunque, certamente, una relazione diretta.

6 Dicembre 2010 | Tags: Andrea Catellani, comunicazione visiva, fumetto, gesuiti, Jerónimo Nadal, semiotica, Sergio Toppi, sistemi di scrittura | Category: comunicazione visiva, fumetto, semiotica, sistemi di scrittura |  Jerónimo Nadal, Tavola sull’Annunciazione dalle “Adnotationes et meditationes in Evangelia”, 1594 Tanto per restare sui temi di queste settimane, parlando di parola e immagine e dimensione spaziale e visiva, leggo un libro da poco uscito di Andrea Catellani (Lo sguardo e la parola. Saggio di analisi della letteratura spirituale illustrata, Franco Cesati Editore 2009). È un libro di impostazione semiotica, che ha per oggetto di analisi il particolare tipo di comunicazione impostato dal gesuita Jerónimo Nadal nel suo volume Adnotationes et meditationes in Evangelia, del 1594. Il volume di Nadal non contiene solo un’opera fortemente illustrata, ma è anche un’opera sostanzialmente basata sulle proprie illustrazioni. Non solo, infatti, come si può vedere dalla figura sopra riportata, le illustrazioni contengono dei puntatori in forma di lettere maiuscole, che rimandano alle didascalie sottostanti, ma anche il testo continuo delle pagine circostanti si propone come commento più ampio dell’immagine e dei suoi dettagli. Nel libro di Nadal, dunque, l’illustrazione non è solo un commento a un testo verbale altrimenti autonomo, ma anzi, al contrario, è il nodo stesso della comunicazione, del quale il testo verbale rappresenta il commento, la spiegazione, l’interpretazione. Se togliete da questo contesto le figure, le parole cessano di avere senso, perché ne scompare il riferimento; se invece togliete le parole, impoverite grandemente la comunicazione delle immagini, senza tuttavia ucciderla del tutto.

Catellani analizza dettagliatamente il meccanismo di senso del volume di Nadal e di molte delle sue immagini, anche per comparazione con gli Esercizi spirituali di Ignazio di Loyola, da cui questo libro deriva, e con i lavori di alcuni contemporanei e allievi di Nadal. Lo fa da numerosi punti di vista, perché la macchina comunicativa di Nadal è davvero complessa ed estremamente ricca, e sfrutta numerose potenzialità già note dell’immagine introducendone altre, sufficientemente intuitive da poter essere comprese con poco sforzo dal fruitore.

Lo scopo di queste immagini e dei testi (brevi e lunghi) che le accompagnano non è soltanto informativo-didattico, ma è anche di supporto alla meditazione. Per esempio, l’immagine che ho riportato qui sopra non è soltanto un’illustrazione dettagliata dell’evento dell’Annunciazione, con le sue premesse e conseguenze più importanti, ma anche un’icona dell’Annunciazione stessa, con le sue figure sacre (la Madonna, l’Arcangelo, Dio Padre, Cristo medesimo in croce), e quindi un oggetto che si presta alla devozione e alla preghiera.

Siamo ben lontani ormai dal furore delle discussioni tra iconoclasti e iconoduli che attraversano i secoli prima del Mille, centrate sul sospetto di idolatria che l’adorazione delle immagini sacre porta comunque con sé. È un dibattito che segna profondamente il destino delle immagini (sacre e profane) in Occidente, e si risolve nella decisione di considerare le immagini come rappresentazioni della natura mortale (per esempio) di Cristo, che a sua volta viene presa come simbolica di quella divina. Adorare le immagini viene riconosciuto dunque come lecito, purché si riconosca all’immagine questa natura di semplice e imperfetto tramite simbolico, attraverso il quale si può far riferimento al trascendente. Se pensiamo che l’Islam non arriverà mai a una conclusione di questo genere, e l’immagine sarà per sempre bandita dal suo universo, capiremo che cosa significhi questa decisione per la cultura europea.

Il Gesuita Nadal, molti secoli dopo, agisce in un contesto in cui questa natura imperfettamente simbolica dell’immagine è data ormai per scontata, ma sta probabilmente proprio in questa imperfezione la possibilità delle immagini di articolarsi in racconto, in spiegazione, in una moltitudine di varietà di tramiti nei confronti del divino.

Catellani ci fa osservare come, in una figura come quella dell’Annunciazione di Nadal (che vedete qui sopra), l’evento centrale dell’apparizione dell’Arcangelo Gabriele alla Madonna sia circondato da una serie significativa di altri dettagli ed eventi, e ciascuno viene identificato da una lettera, che a sua volta rimanda alla legenda sottostante. In questo modo la successione ordinata alfabetica rimanda a un percorso di lettura preferenziale dell’immagine, che parte (A) dall’incarico dato a Dio Padre all’Arcangelo, che continua (B) con la presa di costituzione materiale dell’Arcangelo al suo ingresso nel mondo e (C) con la discesa della luce divina su Maria, che focalizza (D) l’attenzione sulla casa di Maria subito prima di presentarci l’evento centrale dell’Annunciazione medesima (E), per poi passare alle premesse prime di tutto questo, cioè (F) la creazione di Adamo, e alle conseguenze (G) cioè la crocefissione, sino all’annuncio dell’incarnazione del Cristo (H) che l’angelo porta alle anime del limbo.

La precisione con cui la sequenza delle lettere conduce l’attenzione del fruitore ha carattere didascalico, e permette di leggere l’immagine come un percorso narrativo, una sorta di fumetto, dove il racconto (come in tante tavole di Sergio Toppi, per esempio) si trova non articolato per vignette (cioè per riquadri separati) ma per aree differenti dello stesso spazio in cui agiscono dei vettori impliciti che conducono lo sguardo e l’attenzione a trascorrere dall’una all’altra rivelando la successione degli eventi. Anche qui sono presenti dei vettori impliciti, ma la successione alfabetica li rinforza con la sua inequivocabilità.

Ecco dunque che l’Annunciazione non è più presentata come un semplice evento unitario, ma come l’evento focalizzato (in quanto degno di devozione anche in sé) all’interno di una catena narrativa assai ampia. Il gesuita che fa uso del libro di Nadal per le proprie devozioni non sta dunque adorando l’evento in sé, bensì quell’evento come segno di tutta la catena degli eventi che hanno portato Cristo in Terra a redimere l’umanità, una catena che rimanda comunque a Dio.

L’immagine, con le sue dimensioni spaziali, diventa il contesto a cui la parola gira intorno, e in cui la parola trova senso. Per quanto imperfetto, è l’immagine l’oggetto di adorazione e spiegazione, rispetto a cui la parola è un semplice ausilio. L’immagine è insieme un diagramma del racconto, su cui si inserisce il discorso verbale, e l’imperfetta ma decisiva rappresentazione del divino, ed è quindi insieme temporalità (umana) e intemporalità (divina).

Il resto del discorso lo lascio alla lettura del testo di Catellani, che spero di non aver tradito troppo, in questa mia (partigiana) rilettura di una piccola parte delle davvero tante prospettive da cui riesce a osservare queste intriganti figure.

Judgement in the Other World, from the Book of the Dead. 350 B.C. Sinsemia è un nuovo blog dall’aria molto promettente, il cui tema è la disposizione delle parole nello spazio allo scopo di comunicare, oltre che con le parole stesse, anche con le loro relazioni spaziali e grafiche e le immagini circostanti. Se volete capire più concretamente di che cosa si tratta, dateci un’occhiata, se avete fretta magari solo alle immagini, che sono sufficientemente esplicite da sé. La sinsemia non è una novità. Vi sono esempi storici come quello di Robert Fludd (1619) o quello di Gioacchino da Fiore (sec. XIII), analizzato da Luciano Perondi e Leonardo Romei (gli stessi autori del blog) su Nova 24, supplemento del Sole 24 Ore, il 28 ottobre.

Il post del 26 novembre, sul Codex Mendoza e la scrittura azteca mi fornisce un’occasione per riflettere sulla linearità della scrittura. In altre parole, se gli aztechi (e non solo loro) potevano fare uso di una scrittura non lineare, come mai noi siamo talmente vincolati alla dimensione lineare e sequenziale della scrittura da fare persino fatica a concepire qualcosa che sia insieme scrittura e comunicazione non lineare? Benché vi siano tracce di sinsemia sia nel passato che nel presente, non percepiamo certo questo modo di organizzare la scrittura come normale. Per esempio non lo si insegna a scuola – anzi tutto il nostro insegnamento e l’attività che ne consegue è basato sulla linearità della scrittura; sino a creare delle abitudini totalizzanti: io medesimo, nello scrivere queste righe a difesa della sinsemia, non sono capace di farne davvero uso, e il mio pensiero scrittorio si sviluppa sequenzialmente in un normale (per noi) testo lineare.

Credo che la questione debba essere fatta risalire a due fattori antichi, che sono l’invenzione dell’alfabeto e le ragioni della sua adozione in Grecia. L’alfabeto porta a compimento un processo di fonetizzazione della scrittura che dura millenni. Il suo vantaggio è quello di basarsi su un piccolissimo numero (molto arbitrario) di unità fonetiche consonantiche, con la scommessa che siano sufficienti a trascrivere tutte le parole. Quando l’alfabeto viene inventato, la scrittura dell’area mediorientale era già in larga misura fonetica; ma in quei sistemi di scrittura vi erano comunque moltissimi segni, che facevano riferimento a unità fonetiche a volte semplici come le nostre, ma spesso anche molto più complesse: intere sillabe e oltre.

Di questo tipo erano anche le scritture dell’antico Egitto (geroglifico, ieratico, demotico). Ma non tutti i segni che queste scritture utilizzavano andavano interpretati foneticamente: c’erano anche dei segni, detti determinativi, che rimandavano direttamente all’ambito di significato della parola. Insomma se “lira” fosse stata una parola dell’antico Egitto, ne avrebbe fatto parte o il determinativo per gli strumenti musicali oppure quello per le monete – e avremmo due parole diverse anziché una. Le scritture antiche, dunque, trascrivevano non soltanto il suono, ma anche il senso; e questo permetteva loro di essere lette molto più facilmente con i soli occhi, senza articolare la voce. Anche per questo, l’accostamento alle immagini appariva agli Egizi molto naturale, e le sinsemie sulle pareti delle tombe sono la norma, non l’eccezione.

L’invezione dell’alfabeto, dunque, taglia fuori il senso dalla scrittura diretta. Da quel momento, la parola scritta rinvia esclusivamente a quella orale, la quale a sua volta rinvia al senso. Ed è radicalmente secondo questa modalità che i Greci assumono la scrittura, copiandola dai Fenici, ma adattandola alle proprie esigenze fonetiche: per esempio, aggiungendo le vocali. L’adozione della scrittura in Grecia, intorno al IX-VIII secolo, sembra essere dovuta alla possibilità che essa offriva di memorizzare stabilmente il kleos, ovvero la celebrazione poetica degli eroi, quel genere cruciale per loro (e sino a quel giorno esclusivamente orale) che aveva il suo apice nei poemi omerici (vedi il libro di Jesper Svenbro, Storia della lettura nella Grecia antica, Laterza 1991).

E siccome i Greci scrivevano soltanto per memorizzare meglio quello che essi vivevano esclusivamente attraverso la parola orale, concepirono sempre la scrittura come semplice supporto mnemonico della voce – e mai come un sistema di significazione autonomo. Per questo, nell’antica Grecia, la lettura era un’attività che si svolgeva esclusivamente ad alta voce.

I Romani impararono tutto dai Greci, almeno in questo campo, e la consuetudine della lettura ad alta voce proseguì ininterrotta sino ai primi secoli dopo il Mille. C’è un bel libro di Ivan Illich (Nella vigna del testo. Per un’etologia della lettura, Raffaello Cortina 1994) dove si racconta come la diffusione della filosofia scolastica sconvolse le modalità di lettura (e anche di scrittura), rendendo necessaria una più rapida scansione dei testi, incompatibile con la vocalizzazione. Nasce così la lettura moderna, interiore, quella in cui tutti noi siamo ormai abilissimi.

Nella lettura visiva, le parole non vengono tradotte in suoni nemmeno dentro di noi, se non occasionalmente. Le cogliamo con gli occhi, nella loro interezza e successione; e con gli occhi ne riconsciamo immediatamente anche il senso.

Da questo punto di vista, se le parole sono virtualmente pronte oggi a essere trattate come oggetti visivi, allora anche noi siamo virtualmente pronti ad affrontare i testi sinsemici con la stessa facilità con cui affrontiamo quelli lineari tradizionali. E di fatto è proprio così, oggi – almeno dal punto di vista della fruizione.

Veniamo però da una tradizione che, nel momento in cui la parola ha incominciato a diventare visiva, aveva già alle spalle una determinante letteratura sequenziale, legata alla enunciazione orale della parola. E qualsiasi nuova letteratura non può mai fare a meno di confrontarsi con la vecchia.

Insomma, siamo legati alla scrittura lineare perché ci siamo nati dentro, e perché le nostre stesse radici culturali ci sono nate dentro. Non è quindi colpa della stampa, nonostante essa abbia certamente contribuito, a suo tempo, a separare le parole dalle figure, visto che era diverso il procedimento tecnico per metterle sulla pagina. Figure come quelle di Gioacchino da Fiore erano nella loro epoca dei pezzi unici, irriproducibili se non a rischio di alterarne il senso. In epoca di amanuensi, la scrittura alfabetica rappresentava l’unico strumento di trasmissione del sapere che garantisse una accettabile correttezza di riproduzione. Solo con l’invenzione della stampa diventò dunque facile riprodurre testi che contenessero anche le immagini (come quello di Fludd).

Insomma, la questione è intricata. Ma anche appassionante. Credo che avremo modo di tornarci sopra.

Per il momento, ancora solo un’osservazione di passaggio. C’è almeno un sistema di tipo sinsemico che è diventato recentemente comunicazione normale, in ambito narrativo, nelle culture basate sull’alfabeto. Ed è, ovviamente, il fumetto. Il fumetto, infatti, per esistere, ha bisogno non solo della stampa, ma anche di un sistema molto avanzato di produzione e consumo a stampa.

Ho concluso il post sulla fotografia di giovedì scorso con un’osservazione sulle tracce della procedura di produzione lasciate da Sarah Moon sulle sue fotografie. È un discorso molto più vasto di quanto si potrebbe pensare.

Anche in pittura le tracce del processo di produzione possono essere una componente importante del discorso di un dipinto. Nell’osservare un dipinto di Frans Hals, per esempio, è inevitabile restare sorpresi dal modo in cui il pittore costruisce effetti di realistica vivacità facendo uso di tratti di colore così grossi da rendere palesi i suoi stessi gesti col pennello. In altre parole, l’effetto complessivo dell’opera non è dato solo dall’oggetto raffigurato e dalla qualità della rappresentazione, ma anche dall’ostentazione del gesto del pittore, che non nasconde più la sua tecnica, ma anzi, da vero virtuoso, ce la sbatte davanti agli occhi.

Se guardiamo dei tratti intendendoli in questo modo, però, non stiamo più analizzando né le qualità figurative né quelle plastiche dell’immagine. I tratti vengono intesi come tracce, registrazioni di un movimento, impronte di gesti. Certo che, al contempo, essi vanno intesi anche per le loro qualità figurative e plastiche, ed è proprio la dialettica tra questi due differenti modi di considerare i medesimi tratti a caratterizzare (in diversa misura) la produzione pittorica di diversi secoli sino a noi.

Tradizionalmente, tuttavia, la pittura è quella che è proprio perché le considerazioni figurative e plastiche sono dominanti, rispetto a quelle che riguardano le tracce dei gesti pittorici. La rivoluzione dell’astrattismo cambia i rapporti tra figurativo e plastico, rendendo dominante quest’ultimo, ma non modifica la rilevanza delle tracce. È solo con l’invenzione del dripping di Jackson Pollock che i rapporti si ribaltano davvero, e il valore di traccia dei suoi segni diventa superiore al loro valore plastico (quello figurativo è pressoché nullo): un dipinto di Pollock va preso prima di tutto come traccia della danza del suo autore, attraverso le controllate sgocciolature del pennello.

La fotografia nasce già come traccia, impronta. La luce riflessa dagli oggetti del mondo lascia il suo segno sull’emulsione fotografica (o, oggi, sulla superficie sensibile delle macchine digitali). Per fare questo, però, c’è bisogno dell’operazione di qualcuno che inquadri la porzione di mondo da fotografare, e scatti nell’istante prescelto. La foto, di conseguenza, porta in sé non solo la traccia luminosa della parte di mondo fotografata, ma anche la traccia dello sguardo del fotografo, che ha scelto la porzione di spazio e di tempo a cui limitare il proprio sguardo. Proprio come in pittura la traccia del gesto può essere ostentata (Frans Hals) o nascosta (Jan van Eyck), pur essendo comunque presente, anche in fotografia la traccia della presenza e dell’atto di fotografare può essere resa più o meno evidente.

Però, messe le cose in questi termini, si deve sottolineare anche la differenza che emerge tra pittura e fotografia. Nell’una la traccia del gesto si associa a un’immagine che non comunica come traccia, bensì come ipoicona, cioè per somiglianza costruita. Nell’altra la traccia del gesto si associa a un’immagine che è a sua volta traccia, impronta del mondo.

Nel post su Sarah Moon abbiamo visto come la fotografa aggiunga particolari tracce gestuali alle tracce del mondo che sono le sue foto, in modo da rendere evidente la sua presenza, la presenza dell’autrice e delle sue scelte – insomma, per dirla in linguaggio semiotico, ostentando le marche del soggetto dell’enunciazione. Non è più solo l’occhio della fotografa a essere presente alle sue foto, ma l’intero controllo del processo: questa presenza, tuttavia, non viene mostrata, bensì “tracciata”. Paradossalmente, le foto della Moon appaiono dunque ancora più vere di qualsiasi foto “standard”; sono più vere perché, oltre a mostrarci l’oggetto e a darci traccia dello sguardo del fotografo sull’oggetto, ci esibiscono anche le tracce del processo di produzione della foto. Viceversa, un dipinto di Frans Hals non ci appare più vero per l’ostentazione della traccia della mano; magari più bello, efficace, vivace… Forse un Pollock invece ci appare più vero, ma questo succede proprio perché Pollock ha ribaltato la gerarchia di valori, e ha costruito una pittura più simile (nella modalità di comunicare) alla fotografia.

Ora, che ne sarà di tutto questo quando il fotoritocco digitale avrà eliminato non solo ogni implicazione di una presenza del fotografo alla scena fotografata (perché tutto potrebbe essere stato montato in postproduzione), ma anche ogni possibilità di lasciare delle tracce del processo produttivo (perché anche qualsiasi traccia potrebbe essere un falso)? L’elaborazione digitale delle immagini apre grandi possibilità, ma ne chiude anche: dove tutto è possibile con le stesse categorie di gesti, niente può più essere interpretato come traccia di un gesto specifico. Dove tutto può essere molto facilmente falsificato senza possibilità di verifica, la distinzione tra vero e falso perde qualsiasi senso.

Per chi ha letto Il fotografo di Guibert e Lefèvre, cosa ne sarebbe del fascino di un libro come questo, tutto giocato sul contrasto tra immagini costruite (le vignette disegnate) e immagini-testimonianza (le foto), se avessimo ragione di sospettare che queste ultime sono tutti fotomontaggi realizzati con Photoshop?

______________________________________________________

Zuppa d'Anatra Una comunicazione

Per chi abita a Bologna e dintorni, sabato 30 alle 15.30, presso laLibreria Edicola Pinakes (via Nazionale 38/2, Pianoro – in realtà a Carteria di Sesto, 5 minuti di macchina dalla città), discuterò sui due miei volumi Breve storia della letteratura a fumetti, e Il pensiero disegnato. Saggi sulla letteratura a fumetti europea.

Ci sarà anche (mi dicono) la Sacher Torte, che è una mia amica di buon gusto e che si concede a tutti.

Sarah Moon. Berlin 1995 La fotografia è un indice sul reale, si è detto. C’è del vero, ma a patto di valutarne le conseguenze. Se è un indice, c’è qualcuno che indica. E non si tratta solo di un indice, perché l’immagine è lì davanti a me, e il reale è in qualche misura riprodotto; e l’indicare, che indubbiamente c’è, è in realtà un guardare: il guardare del fotografo che ha deciso cosa inquadrare e ha scelto l’attimo giusto per scattare la foto, un guardare che corrisponde al mio guardare di fruitore, che si ritrova solidale nello sguardo con il fotografo.

Tuttavia, affinché io riconosca tutto questo, devo già sapere, almeno a grandi linee, qual è il processo di produzione di una foto. Se non lo so, non ho i mezzi per distinguere una foto da un dipinto, e posso pensare che si tratti di un dipinto particolarmente dettagliato: scompare dalla mia consapevolezza, quindi, tutta quella componente del discorso dell’immagine che si basa sul fatto di essere un’impronta del reale – per quanto mediata dall’azione del fotografo, che è quella che rende discorso questa impronta.

Nonostante tutto questo, e nonostante il fatto che l’atto cruciale della produzione di una foto sia la fissazione dello sguardo del fotografo (ben diverso da quello che succede con un dipinto, in cui lo sguardo del pittore è mediato dalla lenta procedura costruttiva manuale), ci sono foto a cui la postproduzione aggiunge molto, e che non si risolvono nel semplice essere un’impronta resa discorso dalle scelte di sguardo del fotografo.

La fotografia di Sarah Moon, per esempio, si basa su una serie di operazioni di postproduzione che alterano in varia misura l’effetto di realismo. La foto viene a volte sfocata, a volte mossa, a volte graffiata… Molto spesso le vengono lasciati (o aggiunti) i margini, che mostrano l’area di confine con la parte di pellicola non impressionata; e non di rado, come nella foto che ho messo come esempio, ci sono altre ricercate “imperfezioni”.

L’effetto cercato e ottenuto, spesso, è quella di una foto antica, primitiva, su cui la tecnica ancora incerta ha lasciato le tracce, come sui dagherrotipi dell’Ottocento. L’immagine, per quanto reale, ci sembra così provenire da un’antichità temporale favolosa, quasi appartenesse a un diverso dominio del reale.

Nelle sue foto, spesso struggenti, Sarah Moon mette in scena un’imperfezione tecnica (che è in realtà il frutto di una originale ricerca espressiva) che ci costringe a focalizzare non solo l’oggetto ritratto, ma anche le condizioni della sua presa. Non c’è solo la compresenza del soggetto con il fotografo: c’è anche questo favoloso distacco, questa irrealtà sovraimposta alla realtà.

Ma se – ignoranti di fotografia come non lo è ormai nessuno – scambiassimo le foto di Sarah Moon per dipinti, tutto questo non avrebbe modo di manifestarsi. È proprio perché conosciamo il procedimento tecnico della fotografia che possiamo capire le sue alterazioni e intuirne il senso. È proprio perché sappiamo che cosa succede a una foto quando invecchia, che possiamo riconoscere questa evocazione di antichità.

Sarah Moon costruisce il suo universo irreale combinando due effetti di realtà: quello standard e atteso della foto come impronta del reale, e quello della foto come esito di un procedimento pratico. Se nel primo effetto l’autore frequentemente resta nascosto (in quanto la foto può facilmente essere assunta come qualcosa di oggettivo: pura impronta del reale, come tipicamente avviene per le foto intese come testimonianza), nel secondo egli (ella) emerge invece con energia e passione.

Proprio come i dipinti di Pollock sono la traccia materiale della sua danza sopra la tela con il pennello che sgocciola, le foto della Moon sono la traccia del suo lavoro nello sviluppo e nella postproduzione. Comunque tracce, impronte, come in ogni foto che si rispetti. Impronte dell’autore, tuttavia, che non si possono ignorare.

Il tema è troppo succoso. Ci tornerò sopra presto.

Tiziano Vecellio, Venere di Urbino, 1538

Francisco Goya, La maja desnuda, c.a 1795

Edward Weston, Nude. Oceano 1936

Qualche giorno fa sono intervenuto al congresso dell’Associazione Nazionale di Studi Semiotici, dedicato a “La fotografia. Oggetto teorico e pratica sociale”, con un intervento dal titolo “L’indice indiscreto”, il cui argomento era l’erotismo in fotografia. L’intervento espandeva alcuni temi che ho già affrontato sinteticamente anche in questo blog, in due post dedicati ai nudi di Edward Weston (qui e qui).

L’intervento ha scatenato un certo dibattito, soprattutto da parte di alcuni partecipanti che si occupano di Storia dell’Arte, che mi hanno obiettato che anche la pittura implica la presenza, e che l’eventuale maggiore eroticità della foto di Weston non è data dalla presenza implicata del fotografo, e dalla coincidenza del suo sguardo con il mio di osservatore, come sostenevo io, bensì da altre caratteristiche della foto, come il fatto che la modella viene mostrata immersa nel proprio piacere (di corpo nudo al sole), o anche, in parte, per la presenza della sabbia.

Vorrei perciò aggiungere alcune osservazioni, che erano in parte implicite e in parte troppo poco sottolineate nel mio intervento, per chiarire la mia posizione, e perché penso che siano comunque interessanti per l’analisi del discorso della fotografia.

Intanto, io credo che ci sia qualcosa che distingue la fotografia dalla pittura, che rende le modalità del discorso dell’una differenti (in parte, ovviamente) da quelle del discorso dell’altra. Non so se sia corretto o opportuno definirlo uno specifico fotografico, che è un’espressione vecchia, che fa forse riferimento a modalità diverse di indagine sulle immagini. Certo, la fotografia costituisce un campo, perché ogni nuova proposta fotografica è sì in dialogo con le proposte del campo del visivo in generale, ma lo è molto più specificamente con le altre proproste del campo della fotografia stessa. D’altra parte, la fotografia è un campo piuttosto facile da definire, persino con una certa precisione, perché nella sua enorme varietà di pratiche e risultati resta accomunata dalla presenza di uno strumento tecnico, la macchina fotografica, che registra l’immagine del mondo su un supporto, quale che esso sia.

L’uso di questo strumento prevede delle procedure, la più ampiamente comune delle quali richiede che il momento cruciale della produzione sia quello in cui una persona, il fotografo, sceglie le condizioni ottiche, il quadro e il momento preciso in cui scattare la foto. Certo, potrà aver preparato la situazione prima (proprio come il pittore) o potrà lavorare di post-produzione dopo (in misura comunque largamente minore del pittore); tuttavia, mentre il gesto del pittore è un gesto costruttivo, che prevede una sequenza in cui qualsiasi microscelta è una scelta del pittore e della sua mano, il gesto del fotografo consiste sostanzialmente nella scelta di uno sguardo, sanzionato dal clic che lo blocca per sempre. Il pittore può alterare (migliorare o peggiorare) le fattezze e la posizione della modella in qualsiasi momento; il fotografo (se non usa Photoshop, ma qui stiamo ancora parlando di Weston e di una fotografia pre-digitale) no, o solo in misura molto ridotta, ed esponendosi al rischio di essere riconosciuto come qualcuno che sta operando un falso.

Per questo, anche se la compresenza di autore e modella nuda, con tutte le sue implicazioni erotiche, c’è in pittura proprio come in fotografia, la fotografia me la focalizza molto di più, perché coglie – per la sua stessa natura produttiva – esattamente quell’attimo in cui la relazione erotica di sguardo si produce, e di conseguenza riproduce nel clic per la futura fruizione. Una fruizione a cui l’identità di sguardo è inevitabilmente presente, potendo evocare, per questo, in maniera sineddochica, anche altre qualità della presenza: le sensazioni tattili (l’aria, la sabbia), olfattive e uditive, oltre a quelle psicologiche della vicinanza.

Se osserviamo adesso le due figure femminili ritratte da Tiziano e da Goya, ci possiamo accorgere con facilità che il loro sguardo è rivolto verso di noi. Questa è una situazione molto studiata dalla semiotica della pittura, e in particolare dalla teoria dell’enunciazione: lo sguardo della figura rivolto a noi ci mette in gioco, ci rende destinatari di un discorso di sguardi. E se il tema dell’immagine è erotico, questo sguardo è una inequivocabile chiamata in gioco.

La ragazza della foto di Weston invece non ci guarda. Appare immersa in sé, nel proprio piacere, richiamato anche dalla posizione delle gambe. Ma non ci guarda anche perché non ha bisogno di guardarci: infatti, poiché questa è una foto, è già implicato in essa uno sguardo che è quello del fotografo che coincide con il nostro. Se la modella ci guardasse (come peraltro succede in tante altre foto, anche di tema erotico) l’effetto sarebbe quello – molto più forte – di un incrocio di sguardi.

Ma a Weston non interessa un coinvolgimento erotico così forte. La bellezza delle sue foto sta in questa irrisolvibile oscillazione tra una comunque conturbante presenza erotica e una costruzione formale che rimanda a quelle della pittura, e che ha imparato da Stieglitz, cercando di arricchirla di elementi nuovi.

Quanto alla sabbia, e al suo valore, c’è, e sicuramente contribuisce alla sensazione di abbandono della modella. Ma la sabbia è anche un operatore di costruzione di forme, come si vede bene dall’accostamento di queste altre due foto (qui sotto) che provengono dalla stessa serie “Oceano” del 1936. Le curve delle dune della prima foto rinviano alle curve della modella nella seconda, e viceversa. L’erotismo si carica di un senso panico, di rimando alla natura. E anche la vicinanza fonetica (un facile anagramma) di dunes e nudes ha forse parte in questo.

Edward Weston, Dunes. Oceano, 1936

Edward Weston, Nude. Oceano, 1936

Naturalmente anche per quest’ultima immagine c’è un riferimento classico. Ed eccolo qui sotto. (E pure qui lo “sguardo in macchina” della pittura scompare quando la “macchina” è davvero presente)

Diego Velazquez, Venere allo specchio, 1644

27 Maggio 2010 | Tags: Jacques Geninasca, semiotica | Category: semiotica | Consultando per altre ragioni il sito dell’AISS, apprendo della morte di Jacques Geninasca, avvenuta il 22 maggio a Neuchatel.

Ne sono molto colpito, perché ho conosciuto bene Geninasca e ho più volte discusso di semiotica con lui, anche su sviluppi miei di idee che avevo ricavato da lui. Chi ha letto il mio Nel corso del testo, sa del debito intellettuale che ho nei suoi confronti.

Oltre a essere un semiologo sottile, con cui si discuteva e anche si litigava molto volentieri, era una persona squisita, che sapeva farsi voler bene. A parte le discussioni, ricordo con piacere le cene con lui, e i suoi racconti, e la sua ironia.

Lo si può un poco rivedere in un video a cura di Leonardo Romei qui.

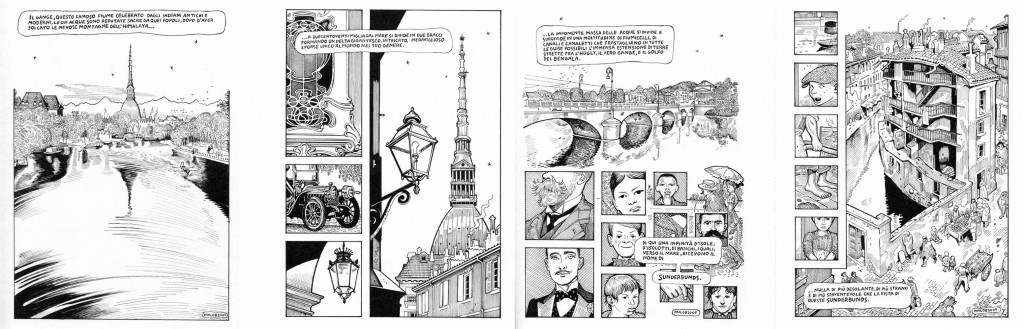

20 Aprile 2010 | Tags: Charles M. Schulz, comunicazione visiva, Floyd Gottfredson, fumetto, graphic design, José Muñoz, marchio, semiotica, sistemi di scrittura, stilizzazione, Will Eisner | Category: comunicazione visiva, fumetto, graphic design, semiotica, sistemi di scrittura | Colgo l’occasione del dialogo seguito al mio post precedente (Della comunicazione visiva e della lista) per ricollegarmi ai temi di un libro importante appena uscito: è il libro di Will Eisner, L’arte del fumetto. Regole, tecniche e segreti dei grandi disegnatori (a cura di Fabio Gadducci e Mirko Tavosanis, BUR Rizzoli). Si tratta dell’edizione italiana congiunta di due libri diversi (ma evidentemente collegati) nei quali Eisner spiega le regole di base dell’arte sequenziale, ovvero della letteratura a fumetti. Per chi fa fumetti o aspira a farne, è una lettura obbligatoria. Per chi li legge con un interesse che vada al di là della risata o del sapere come va a finire la storia, è comunque una lettura fortemente consigliata – e anche piacevole, non foss’altro che per l’ampia quantità di esempi (anche storie intere) che vi vengono presentati.

Nel dialogo con Stefanelli e “un ospite”, quello che emerge è il tema della semplificazione, o meglio stilizzazione. Alla fine sembra che ci ritroviamo tutti d’accordo su questa frase: “da un lato si deve poter riconoscere con facilità i personaggi e le situazioni, dall’altra essi devono rimanere espressivi e vivaci”. Il manuale di Eisner è molto ricco, ma lo si potrebbe riportare, come morale di fondo, proprio a un principio di questo genere: da un lato il fumetto richiede una stilizzazione grafica e narrativa di personaggi e situazioni che permetta al suo lettore di riconoscerli (sia come esemplari di una casistica nota, sia nelle loro varie ricomparse nella sequenza di una vicenda narrata a fumetti); dall’altro, senza una complessità espressiva sufficiente non si producono fumetti interessanti.

Il principio non riguarda solo il fumetto. In ambito narrativo troviamo da sempre la stessa polarità tra stilizzazione ed espressività. Ma è interessante osservare che in ambito visivo il problema inizia a porsi con maggiore decisione nel corso dell’Ottocento, proprio quando la diffusione di una cultura visiva di massa (nella stampa e nella comunicazione aziendale) segna un punto di svolta rispetto alla visività tradizionale, espressa soprattutto attraverso la pittura e le belle arti in genere.

Non che in pittura il problema non si ponga, ma un oggetto visivo che deve rispondere sostanzialmente a una limitata committenza può contare su una specificità di competenze su cui non può contare un oggetto visivo pensato per una fruizione di massa. Sappiamo bene che il limite della stilizzazione grafica possibile è rappresentato dalla parola scritta: qualunque parlante italiano legga (per esempio) queste parole scritte, le riconosce al medesimo modo (poi magari le interpreterà in mille modi diversi, ma questo non è più un problema di stilizzazione visiva). I marchi aziendali che iniziano a diffondersi dalla fine dell’Ottocento tendono a una stilizzazione/standardizzazione di questo genere: vogliono essere una sorta di “parole visive”, che rimandano direttamente e univocamente all’azienda che rappresentano. Il linguaggio della pubblicità, che inizia a diffondersi in quei medesimi anni, nella misura in cui esibisce componenti visive (quelle verbali sono state per parecchio tempo dominanti), gioca su queste medesime stilizzazioni e immediate riconoscibilità.

Graficamente, il fumetto (e tutti i suoi predecessori ottocenteschi di letteratura per immagini) nasce e si sviluppa in un contesto di questo genere, e i suoi autori delle origini sono ben consapevoli del fatto che i loro personaggi possono diventare dei veri e propri marchi, immediatamente riconoscibili, purché siano progettati opportunamente. Questo aspetto è indubbiamente presente nel progetto di Yellow Kid (e in particolare di Buster Brown), ma anche dei Katzenjammer Kids, di Little Tiger e di Mutt & Jeff.

Ma non è questo l’unico motivo per cui il disegno del fumetto nasce in questa forma così semplificata. L’immagine stilizzata e facilmente riconoscibile permette una lettura più veloce, e quindi una scansione ritmica del testo che sarebbe messa in forte difficoltà da immagini più realistiche e più incertamente riconoscibili. Su questa dimensione ritmica del racconto a fumetti Eisner insiste diffusamente: una buona scansione ritmica è il requisito essenziale di una storia di qualità, ancora di più della qualità grafica delle immagini.

L'analisi del disegno dei Peanuts di Guy Gauthier  L'analisi del disegno dei Peanuts di Guy Gauthier - 2  L'analisi del disegno dei Peanuts di Guy Gauthier - 3 Un esempio straordinario, più vicino a noi, di quanto la stilizzazione grafica abbia contribuito al successo e alla qualità di una serie a fumetti (e anche, va certamente detto, al suo sfruttamento in termini di branding) è quello dei Peanuts di Charles M. Schulz. C’è un articolo del 1976 (“Les Peanuts: un graphisme idiomatique” Communications, 24) in cui Guy Gauthier mostra come le figure dei personaggi dei Peanuts possano essere costruite articolando un piccolo numero di elementi grafici, corrispondenti alle teste, ad alcuni tipi di espressioni facciali, ad alcune posizioni del corpo e delle sue estremità, secondo un procedimento di articolazione che ricorda quello del linguaggio verbale. Ne otteniamo una sorta di grammatica grafica dei Peanuts, ovvero un sistema degli elementi di base e delle combinazioni permesse e vietate.

Seguendo questa metafora sino in fondo (e anche oltre le intenzioni di Gauthier) si potrebbe pensare che i Peanuts siano un sistema di scrittura, dove poi tutta la ricchezza interpretativa (che, come sappiamo, è in questo caso enorme) si dispiega al livello del significato – proprio come con la scrittura verbale: le parole sono in numero limitato, e si possono combinare in un numero limitato di modi; quello che si legge è, al livello del significante, immediatamente comprensibile e semplicissimo; tutta la complessità e la ricchezza semantica si dispiegano a livello del significato.

Le cose, di fatto, non stanno sempre così neanche con la scrittura verbale, nel cui ambito la dimensione poetica costituisce già un controesempio. Ma neppure il disegno dei Peanuts può essere davvero ridotto alla grammatica di Gauthier: per quanto Schulz giochi il più possibile sulla semplificazione e standardizzazione, già le stesse variazioni minime del suo segno grafico producono differenze espressive enormi. E se invece di Schulz prendiamo Floyd Gottfredson come oggetto di analisi, non solo la “grammatica” di base diventa talmente complessa che non vale la pena di descriverla, ma sono soprattutto gli scarti espressivi rispetto alle regole a farcelo apprezzare e amare: Mickey Mouse va rappresentato certamente in questo e questo modo (anche perché è – lui più di tutti – un marchio), tuttavia, una volta fatta salva la riconoscibilità, è l’espressività grafica che conta! Questo, ovviamente, non taglia fuori tutta quella complessità che appartiene alla dimensione del significato e che, come abbiamo visto, caratterizza la scrittura verbale: essa ci può essere anche qui, nel medesimo modo, ma è anticipata, percettivamente, da una complessità espressiva di carattere grafico che la parola non può avere (se non nelle sue dimensioni calligrafiche, o di tipografia espressiva – ma con modalità molto diverse, e non ne parleremo qui).

Eisner appare, nel suo libro, ugualmente preoccupato di costruire la riconoscibilità (attraverso forme di stilizzazione e standardizzazione) e di garantire l’espressività (attraverso opportune deviazioni dalla norma). Comunque sia, il realismo, o naturalismo, rimane del tutto fuori gioco: una storia che ci appare come realistica è una storia che si basa su delle stilizzazioni che noi riconosciamo perché sono le stesse che applichiamo al mondo reale per comprenderlo; e che poi si allontana da quelle stilizzazioni in una maniera che è grosso modo imprevedibile quanto lo è la realtà rispetto alle nostre aspettative – in altre parole, che è imprevedibile in misura che possiamo prevedere e accettare. Se ci si allontana da questo standard si va o verso il noioso (l’eccessivamente prevedibile) o verso il difficile (l’eccessivamente imprevedibile).

Tutte le raccomandazioni di Eisner vanno verso la ricerca di questa difficile via di mezzo. E il libro è, proprio per questo, prezioso – anche se non tutte le sue affermazioni vanno prese come oro colato. Per esempio, da qualche parte Eisner raccomanda di non usare i balloon collegati per far dialogare di personaggi nella medesima vignetta. Gli esempi che propone sono convincenti. Ma noi sappiamo bene che, per esempio, Andrea Pazienza è riuscito a ottenere effetti di grande espressività proprio con questa tecnica. Evidentemente esistono dei casi, sfuggiti all’esperienza di Eisner, in cui la si può utilizzare con profitto.

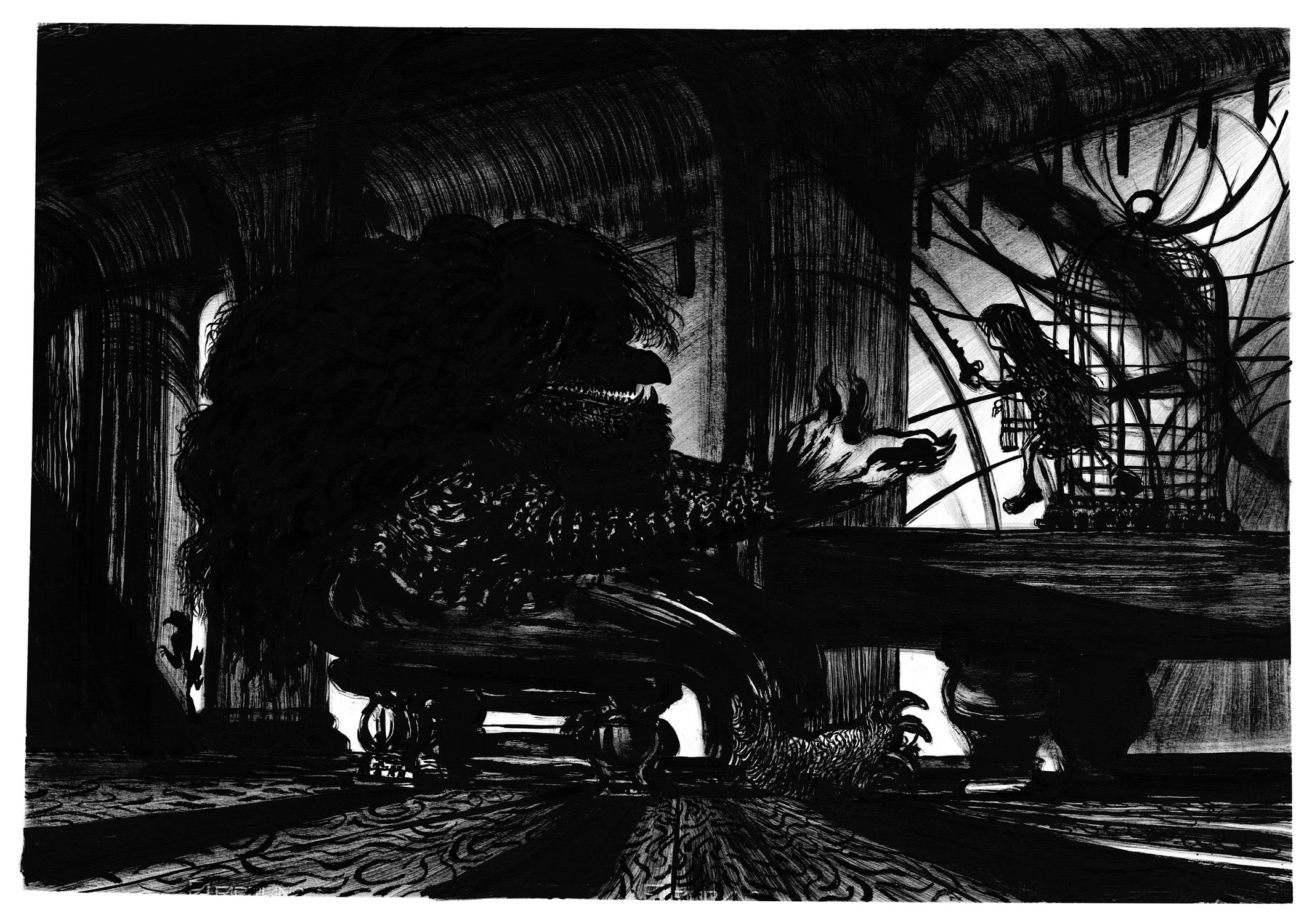

Allo stesso modo, è anche possibile rendere il gioco più complesso di quello di Eisner dal punto di vista grafico: il lavoro di Muñoz e Sampayo di cui ho parlato pochi giorni fa qui ne è un esempio. Tuttavia il lavoro grafico di Muñoz non è un esempio di realismo: la stilizzazione è in opera, e fortemente, pure lì. Anzi, la sua deviazione grafica appare così fantasticamente espressiva proprio perché si basa su una stilizzazione evidente.

Insomma – e questo lo dico in particolare agli autori esordienti che devono leggere questo libro – i principi di base della proposta di Eisner sono quelli cruciali. Sulla loro applicazione specifica bisogna invece ragionare. Eisner ha trovato un modo esemplare di applicarli; ma esistono molti altri modi per farlo.

16 Aprile 2010 | Tags: comunicazione visiva, fumetto, Google, graphic design, immagini, liste, Pieter Bruegel il vecchio, poesia, ricerca, semiotica, sistemi di scrittura, tabelle, Web | Category: comunicazione visiva, fumetto, graphic design, poesia, semiotica, sistemi di scrittura | Ritorno dal congresso di Venezia dell’Associazione Internazionale di Semiotica Visiva con alcune idee che provo qui a metter giù. Lo spunto me lo danno due delle diverse relazioni interessanti che ho ascoltato. La prima, di Vincenza Del Marco, riguardava la ricerca delle immagini sul Web e le difficoltà affrontate dai motori di ricerca per renderla possibile, con la conclusione che, tutto sommato, i motori che si basano sulle parole che accompagnano le immagini restano ancora più efficaci di quelli che si basano sulla somiglianza formale (eidetica e/o cromatica). La seconda, di Omar Calabrese, riguardava la natura di ”lista” (sulla scorta del libro recente di Eco) di diversi (non tutti) dipinti di Bruegel il vecchio, in particolare I proverbi fiamminghi e I giochi di bimbi.

Del discorso di Calabrese (che ha toccato più punti di quelli di cui mi occupo qui) mi interessa l’osservazione che, affinché il contenuto del dipinto possa essere concepito come lista (di proverbi, di giochi…) è necessario che gli elementi che costituiscono la lista siano ben riconoscibili e chiaramente concettualizzati: non a caso, infatti, sia dei proverbi che dei giochi (come dei diversi tipi di cecità che si possono osservare ne I ciechi) esistono liste verbali dell’epoca, da cui si vede chiaramente che i singoli elementi sono ben definiti. L’altra osservazione importante riguarda invece il modo di organizzare lo spazio, secondo una sorta di griglia di base prospettica, che permette di posizionare chiaramente ciascun elemento singolo, ponendolo in relazione con gli altri – e che deriverebbe, secondo la plausibile ipotesi di Calabrese, dalla frequentazione di Bruegel con il disegno delle carte geografiche dell’epoca, sulle quali era frequente non solo la visione assiale, ma anche quella assonometrica.

Ho già ragionato, in un post precedente di questo blog (e anche, in generale, su tutti i post etichettati con il tag sistemi di scrittura), sul legame che esiste tra la lista/tabella e la dimensione grafica. Dagli studi sull’antichità mesopotamica sappiamo che le liste sono precedenti alla scrittura intesa come trascrizione della parola orale, e che tutta una serie di capacità classificatorie (e matematiche) provengono da questa capacità di organizzazione grafica che ancora precede la parola scritta.

Insomma, le liste sono strumenti di organizzazione concettuale del mondo precedenti alla parola scritta, e che permettono di classificare, ordinare e contare su base grafica. Naturalmente, quando entra in gioco la parola, le liste si trovano ulteriormente avvantaggiate, perché la parola soddisfa con facilità il primo dei due requisiti elencati sopra: la riconoscibilità univoca e la chiarezza concettuale. Così, la lista (o tabella) di parole (o anche numeri, ovviamente) diventa facilmente il prototipo di un’organizzazione spaziale rigorosa (in questo caso, cartesiana) di concetti ben distinti e sufficientemente univoci.

Si noti che esiste un tipo particolare di lista che gode di un privilegio particolarissimo: quello di rendere graficamente la successione del discorso orale. Ne avete un esempio sotto gli occhi: questa lista di parole che state scorrendo in questo istante, organizzata secondo semplici regole che ne assicurano la sequenzialità (sinistra-destra, poi alto-basso), ha la proprietà di corrispondere, con sufficiente approssimazione, a una sequenza di discorso orale. Solo la sua natura grafica ci permette di coglierne la natura di lista: nell’oralità primaria la lista pura e semplice non c’è. Il passaggio attraverso la scrittura ci permette però di coglierla.