.

Qualche giorno fa, leggendo questo post di Sergio Pasquandrea, mi è venuto voglia di riascoltare Miles Davis. Con la musica di Miles ho uno strano rapporto. E non posso farci niente: ci ho già provato un sacco di volte. Insomma, finché suona il jazz tradizionale lo trovo noioso; non saprei neanche dire perché; so solo che la sua musica non mi prende, scorre su di me senza trovare appigli. Certo che come trombettista è bravo, ma è come se lui e io stessimo parlando lingue diverse: io sento che è fluente, e che può piacere, ma non capisco niente. Nei pezzi per il quartetto degli anni Cinquanta poi, quando ha al suo fianco il giovane Coltrane, la cosa mi diventa ancora più evidente, perché mi rendo conto che appena Coltrane attacca a suonare, di colpo sono tutto orecchi.

Poi c’è la svolta della fine dei Sessanta, e il mezzo milione di copie vendute di Bitches Brew, l’invenzione della fusion e le grida al tradimento, alla deriva commerciale. Bah. Sta di fatto che per me, Miles nasce con questo disco, che trovo straordinario – e gran parte di quello che ha fatto dopo mi piace da morire – al punto che non capisco bene come possa lo stesso musicista produrmi sensazioni così diverse.

Ora, io non sono un esperto di jazz e non ho nessuna pretesa di dire in merito qualcosa di interessante. Probabilmente c’è solo qualcosa che non capisco nel Miles classico, e sarei ben contento se qualcuno mi fornisse gli elementi per capire. A capire e a saper apprezzare c’è sempre solo da guadagnarci.

Quello, piuttosto, che sempre mi ha colpito, è l’anatema lanciato a suo tempo contro il Miles elettrico, e l’accusa di essere commerciale, di essersi venduto al successo. Mi colpisce, questa accusa, perché tradisce un certo atteggiamento purista che attraversa un po’ tutta la critica, di tutti i contesti, linguaggi e generi – con il correlato frequente di un atteggiamente contrario a quello che ho appena espresso, cioè il non voler apprezzare. Sembra quasi che il Miles del dopo la svolta non possa certamente fare della buona musica, perché siccome ha avuto successo commerciale quello che fa è necessariamente cattivo. Posso capire che il successo commerciale possa ingenerare dei sospetti sulla qualità, e che quello che ha avuto successo commerciale possa essere, abbia qualche probabilità in più, di essere cattivo. Ma poi le orecchie le abbiamo. I sospetti sono giustificati, ma solo finché non si tocca con mano come stanno le cose.

Eppure, stranamente, l’atteggiamento purista non solo esiste, ma è incredibilmente diffuso in tutti i contesti, e l’incapacità di apprezzare quello che esce dagli schemi è dilagante. Credo che contribuisca alla diffusione di questo atteggiamento anche un fraintendimento, sempre di origine aristocratica e adorniana come l’atteggiamento in sé: quando si parla di schemi (e dell’uscirne) sembra infatti che si parli necessariamente di industria culturale (e delle produzioni alternative, di nicchia, d’avanguardia, controcorrente). L’industria culturale ha i suoi schemi, certo, a cui di solito si deve adeguare un prodotto per essere commerciale; ma anche ciascuna delle sue alternative ce li ha (ce li hanno le produzioni alternative, quelle di nicchia, le avanguardie, l’essere controcorrente…). In una situazione di nicchia come quella del jazz degli anni Sessanta (una nicchia non troppo piccola, certo, ma sicuramente con le sue regole e il suo pubblico – e quindi i suoi schemi), andare verso il rock è certamente fare quello che non si deve fare, e quindi rompere lo schema.

Ora, essere puristi in una situazione di questo tipo vuol dire ritenere più importante lo schema dei risultati che si possono avere rompendolo. E questo non è un atteggiamento incomprensibile. Il rischio dell’operazione di Miles è quello – e tanto più se ha successo – di distruggere la nicchia; cioè, nello specifico, di distruggere il jazz, o almeno il jazz così come l’abbiamo amato sino a questo momento. La difesa dello schema è una difesa della casa in cui stiamo bene, che in qualche modo abitiamo, dove abbiamo amici con cui scambiamo opinioni, dove siamo riconosciuti e dove riconosciamo gli altri. Se la casa svanisce, come faremo? È per questo che la nuova musica di Miles, ancora prima che brutta, deve essere sbagliata, scorretta, intollerabile. In fin dei conti non abbiamo nemmeno bisogno di ascoltarla: questo è il senso dell’anatema.

Questo atteggiamento purista, di difesa degli schemi, non è una prerogativa di chi ama la tradizione. All’interno delle avanguardie, per esempio, è dominante. E tanto più piccolo è l’orto da salvaguardare, tanto più si sarà duri nel condannare ciò che ne fuoriesce; perché certo, se l’orto è piccolo, il pericolo che possa ridursi fino a scomparire è più grande, e sempre più grande.

Per la mia formazione e i miei interessi, io mi occupo di vari tipi di coltivazioni, tutti ambiti piuttosto piccoli, dove gli orti non hanno comunque modo di espandersi troppo. La varietà dei temi dei post di questo blog dà un’idea piuttosto chiara di quali siano queste coltivazioni. Tra loro, al giorno d’oggi, sicuramente la più piccola è quella del mondo poetico.

È la più piccola in termini quantitativi, di giro di affari e di visibilità pubblica, ma è anche quella che ha – e di gran lunga – la tradizione più antica. Questo produce un effetto paradossale: il prestigio dell’essere un poeta apprezzato non consiste tanto nel guadagno o nell’esposizione mediatica (quanti sono gli italiani che conoscono il nome di Milo De Angelis, per esempio?), ma nel potersi presentare, prima di tutto a se stessi, come qualcuno che è riconosciuto come appartenente alla stessa tradizione di Omero, Dante, Leopardi e Montale. Si tratta di un prestigio virtuale, in termini commerciali, ma estremamente reale e vincente in termini psicologici. Il poeta di oggi riconosciuto grande nel suo ambito non sposta una virgola a livello di cultura dominante, ma per chi lo conosce (e per se stesso, di conseguenza) il suo prestigio è enorme, superiore a quello di un famoso regista, o di una rockstar.

Questo enorme prestigio è però legato alla dimensione minuscola della coltivazione, e a quella microscopica dell’orto di riferimento. C’è da stupirsi se nel mondo della poesia l’orticello venga difeso con le unghie e con i denti? C’è da stupirsi se ci siano critici che forniscono il decalogo di quella che è la poesia buona? Purtroppo non tutti coloro che rompono gli schemi consolidati lo fanno con qualcosa paragonabile a Bitches Brew, perché il talento è raro; ed è quindi facile ai puristi trovare dei controesempi di scarsa qualità, portandoli come prove della miseria in cui vive e produce chi è uscito dall’orto, o non ci è mai entrato.

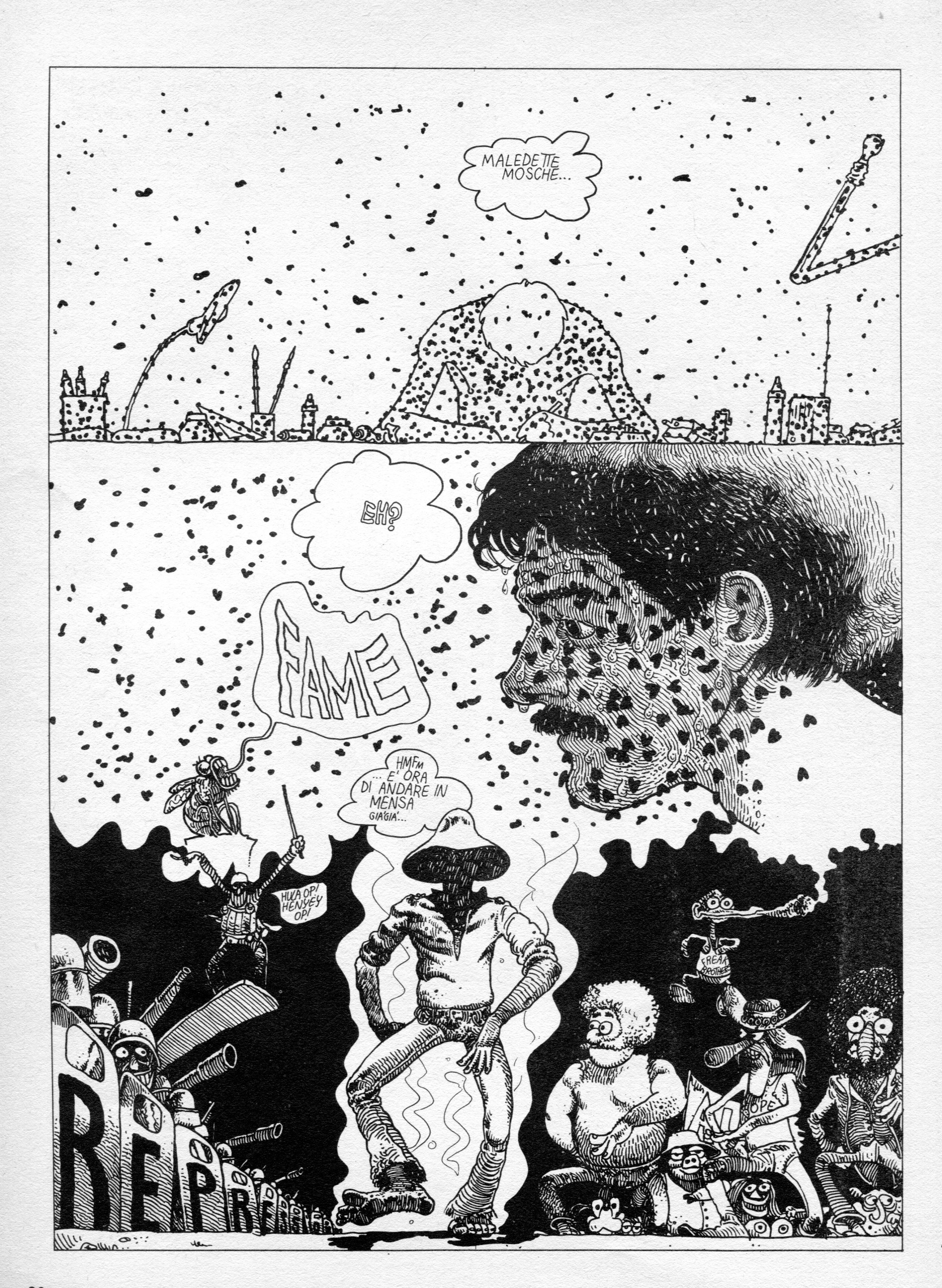

Il campo del fumetto, che mi è altrettanto caro, mostra, da questo punto di vista, dialettiche molto meno irritanti, spesso fin troppo poco irritanti. Il campo è un po’ più grande (non molto più grande), vi gira più denaro (non granché, certo, ma decisamente di più) e più esposizione mediatica (almeno un poco), ma molto molto molto meno prestigio (quello virtuale di cui sopra). In poco più di un secolo di vita è dura avere degli antenati paragonabili a quelli dei poeti. Per questo le certezze e le difese che contraddistinguono i purismi hanno meno ragione di esistere – e non ci si scanna per decidere che tipo di fumetto sia più autentico, così come succede nel campo della poesia, e in altri. Ci si scanna magari per altro – ma è anche un altro discorso.

Qualcuno, a questo punto, potrebbe anche cercare di spiegarmi perché il secondo Miles debba essere disprezzato, ma non credo che mi convincerà. Do invece qualche chance in più a chi mi volesse convincere della qualità del primo Miles – anche se ormai la vedo dura pure lì, ma non c’è nulla di ideologico in questo. Ci ho provato invano anche con Schumann a farmelo piacere, e lì non c’era né un Coltrane di riserva né una svolta elettrica a cambiare le carte in tavola. Quello che certamente non voglio è che le mie opinioni su ciò che è bene e ciò che è male determino i miei gusti. Se facessi così mi precluderei qualsiasi possibilità di cambiarle, le mie opinioni, qualsiasi possibilità di capire le cose meglio di quanto non le capisca adesso.

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Mi permetto, scusa la sfrontatezza. Miles non era affatto un buon trombettista, tecnicamente forse è stato tra i peggiori della storia del jazz, fluentezza assente, labbro debole, estensione da terza tromba di banda, difetti in ogni aspetto tecnico… La straordinarietà di Miles, anche in quell’epoca, era la visone musicale, il centrare il cuore di una composizione, a volte con un numero risicato di note, ma che apparivano immediatamente indispensabili (dico una banalità, lo so, ma ripensiamo al solo in “so what” che diventa a sua volta un tema nuovo risuonato da tutti); essere un passo avanti a qualunque altro musicista. Ci aggiungo anche il capire i musicisti prima ancora di loro stessi.

Io penso che Coltrane suonasse così qnche grazie a Miles. Tutto questo credo sia una costante in tutta la sua produzione, anche in quella “elettrica”, il resto , per me, è questione di gusti.

Post interessantissimo, grazie.

A.

post denso e complesso, su cui ti risponderò appena avrò tempo di pensarci.

per ora, ti segnalo questa recensione di un concerto di wayne shorter, che secondo me c’entra molto con questo discorso:

http://mipiaceiljazz.blogspot.com/2011/10/wayne-shorter-il-jazz-concettuale-non.html

Premesso che la penso in maniera opposta rispetto a te per quanto riguarda il Miles Davis pre e post Bitches Brew, devo dire che mi sento di condividere le tue osservazioni riguardo l’atteggiamento ideologico di gran parte della critica jazz (cosa di cui abbiamo parlato nel mio blog ieri).

Ritengo che la grandezza di Davis jazzista classico vada valutata non tanto negli anni ’50, ma soprattutto a partire dalla metà degli anni ’60, partendo da Kind of Blue fino (e soprattutto) agli album con il magnifico “Secondo Quintetto” con Shorter, Hancock, Carter e Williams.

Certo, secondo il mio modesto parere di appassionato, Davis non è stato il più grande trombettista della storia della jazz, superato tecnicamente da musicisti come Freddie Hubbard, Dizzy Gillespie o anche dal tanto vituperato Wynton Marsalis, (sicuramente a livello strumentale il paragone con Coltrane è improponibile) ma sicuramente è stato un grande inventore di musica, un eccezionale bandleader e un incredibile scopritore di talenti.

A differenza tua trovo noioso il Miles Davis elettrico degli anni ’70, preferendo addirittura la svolta pop degli anni ’80 a partire da album come Tutu ed Amandla.

Ma, togliendo gli aspetti ideologici, che non mi appartengono, ritengo che questa sia una questione che riguardi esclusivamente il gusto personale, sul quale nessuno può questionare.

Purtroppo la critica jazz nel giudicare spesso si fa influenzare da fattori che spesso hanno poco a che fare con il giudizio intrinseco sulla musica; fattori come la commercialità o anche la sola modernità possono risultare degli aspetti negativi a prescindere dalla qualità della musica.

Purtroppo questo vale anche per il jazz moderno, che gran parte della critica giudica spazzatura, magari solo perché i musicisti moderni devono sottostare alle regole dello show-business, piuttosto che essere dei tossici o alcolizzati come accadeva negli ’50 e ’60, senza considerare come da allora il mondo sia cambiato.

Giusto qualche nota a margine, così di volata.

– Davis ha fatto Bitches Brew perché sentiva che il pubblico nero gli stava sfuggendo, che non ascoltava più la sua musica, ma il funk e il rock: lo dice lui stesso, nell’autobiografia; quindi Davis cercava il successo, consapevolmente;

– Negli anni Cinquanta la musica di Davis passava su tutti i juke-box e lui era l’idolo della comunità nera; quindi il successo ce l’aveva già, cercava solo di mantenerlo;

– Bitches Brew è tutto fuorché un disco “semplice”: è un’opera scura, magmatica, sperimentale; che poi abbia venduto un sacco di copie è un altro discorso;

– Una volta Jan Garbarek mi disse che aveva smesso di fare free perché era la musica meno libera del mondo. C’erano una serie di cose che “non potevi fare”: non potevi essere melodico, orecchiabile, lirico ecc. ecc. Era, in realtà, una musica piena di regole, di divieti, di schemi e di anatemi;

– Uno dei grandi problemi della critica è proprio quello di distinguere “quel che piace/non piace a me” da “quel che ha/non ha valore”. Un conto è fare critica militante (opzione legittima e nobilissima), un conto è negare valore a quel che non risponde ai miei schemi. Purtroppo, è un passo che tanti, troppi critici non riescono mai a fare.

Due note, di passaggio.

Che Davis cercasse il successo mi fa insospettire legittimamente, ma a priori, sulla qualità della sua musica; l’ascolto, poi, però, dissolve il sospetto – e davvero poco mi importa, avendolo ascoltato, se l’abbia fatto per il successo o per altro.

Mi riconosco molto nelle parole di Garbarek. E ho già pronta una risposta che uscirà giovedì prossimo.

Io come critico (non di jazz, ovviamente) in generale mi regolo così: se qualcosa mi piace ritengo che qualche tipo di valore lo debba avere (ho un’alta considerazione del mio gusto e dell’allenamento a cui lo sottopongo da anni e credo che sia l’unico strumento davvero basilare che possiedo per giudicare), e mi sforzo di capire quale sia. Se qualcosa non mi piace, invece, tendo a sospendere il giudizio, a meno che davvero lo trovi molto banale. Se non mi piace qualcosa che altri mostrano di apprezzare molto, cerco a più riprese di capire perché. Non ho problemi a dare giudizi anche negativi sulle ideologie e le prese di posizione, ma credo che sulle opere si debba sempre andare coi piedi di piombo, prima di squalificarle.

Augh.

oltretutto, chiunque faccia musica (o arte in generale) lo fa per raggiungere un pubblico, grande o piccolo che sia. quindi cerca, comunque, il successo. altrimenti suonerebbe (dipingerebbe, scriverebbe…) a casa sua.

“a love supreme” di coltrane vendette, all’epoca, quasi 100mila copie, e nessuno si sogna di accusarlo di essere “commerciale”.

inoltre, se uno suona (o scrive, o dipinge ecc. ecc.) per professione, si aspetta che il suo lavoro abbia un riscontro economico. quindi la sua arte è commerciale. altrimenti regalerebbe i suoi dischi (o libri o quadri) invece di venderli.

lo facevano dickens, balzac, dostoevskij, verdi, bach, raffaello, piero della francesca, eschilo, fidia, persino omero se vogliamo.

la vera discriminante, quindi, è sempre e comunque di tipo estetico, qualunque cosa questa parola voglia dire.

Grazie anche a Sualzo e Elfio. Aggiungo due parole sulla questione del gusto. Ho ascoltato molto jazz nella mia vita, ma certo non abbastanza da potermi considerare competente come critico in merito. Ma diventare competente in un settore artistico significa, secondo me, proprio affinare il proprio gusto personale, facendolo diventare qualcosa di più ampio di qualcosa che riguardi solo me.

In altre parole, là dove mi ritengo competente, io credo che il mio gusto personale rispecchi o possa trovarsi rispecchiato da quello di molti, a cui io, per la mia competenza, posso aggiungere elementi di comprensione che gli altri magari non sono in grado di rendere altrettanto espliciti. Non discuterò quindi con altri competenti sul mi piace/non mi piace, ma semmai sul perché mi piace o non mi piace, nella misura in cui sono in grado di spiegarlo – e possibilmente evitando motivi ideologici.

Quanto a Davis, nella misura (magari non minima, ma certo nemmeno grande) in cui mi sento competente, potrei anche cercare di capire perché il Miles elettrico e pop mi fa l’effetto che mi fa. Forse questo potrebbe essere utile, almeno a me.

Ci penso.

Ciao

db

Il giudizio di Giampiero Cane su Wayne Shorter che ho postato sopra contiene alcuni passaggi secondo me significativi. Questo ad esempio:

non direi che si proietti verso un futuro di grandi meriti l’immagine di un musicista che, standosene in tanta compagnia [quella di Davis, Zawinul, ecc.], quando se n’esce lo fa per collaborare con showmen/women quali Joni Mitchell, Carlo Santana, Milton Nascimento e Pino Daniele.

Ecco, di questi musicisti, secondo me Joni Mitchell è una grandissima artista, Milton Nascimento un musicista immenso, Santana lo conosco poco ma alcune sue cose degli anni Sessanta mi piacciono e Pino Daniele è stato, negli anni Ottanta, un musicista con chiari ed evidenti lampi di genio.

Però a Cane basta una parola a liquidarli: “showmen/women”: come se fare spettacolo fosse, di per sé, già una condanna.

E lasciamo perdere il tono spocchioso e supponente con cui il Grande Critico guarda dall’alto i musicisti. Secondo me, invece, sono i musicisti che stanno in alto, e il critico li guarda dal basso. Sbaglio?

Poi Cane continua:

Ma già con Miles, in quegli anni, Shorter viveva nell’ala imprenditoriale del mondo jazzistico. Qui, lo schifo dichiarato per la musica borghese produceva un jazz hollywoodian-turistico secondo soltanto al folk revival o al piattume della terza strada, patetico luogo teorico d’incontro tra una musica che ha la sua virtù nella performance, nell’ipotetico rispecchiamento della situazione, e una che, composta, a buon diritto o no vuole essere testo.

Ecco, di nuovo: Miles è un “imprenditore”. Suona per soldi, che schifo.

E poi giù una serie di riferimenti criptico/intellettualoidi, vero e proprio plotone d’esecuzione spianato di fronte al lettore che ha due scelte: inchinarsi di fronte a cotanto ingegno o essere investito dal fuoco di fila della sua erudizione e del suo sdegno.

Insomma, quel pezzo andrebbe proposto nelle scuole di giornalismo, quale esempio di come non si fa una recensione.

Condivido. D’altra parte Cane è cresciuto in un contesto culturale (e critico) in cui questo modo di giudicare era la norma, ed essere un critico voleva dire essere così, in linea di massima. D’altra parte è alla stessa epoca che appartiene l’espressione “critico militante”, che fa apparire il mondo dell’espressione artistica come un campo di battaglia in cui bisogna sostenere, in armi, la propria fazione. Era un modo di pensare l’arte come una forma di lotta politica, anzi, più spesso, come qualcosa di funzionale alla lotta politica – magari senza arrivare agli estremi del realismo socialista, però la direzione era la stessa. Certamente nell’arte ci sta anche questo, ma non si può ridurla solo a questo.

db

ciao daniele.

pezzo e commenti molto interessanti.

mi accodo anche io con alcune cose (in parte già dette).

davis ha avuto il successo ben prima di b.b.

aveva all’attivo dischi clamorosi, per successo e riscontri. le collaborazioni con evans, kind of blue, i dischi con shorter/hancock ecc.

insomma, davis arriva a b.b. con un passato di successo.

e non è quindi il successo che mette in discussione il valore di quel disco, di quella svolta.

la ricerca del successo… per davis era un’ambizione costante. feroce. un successo però non fine a sé stesso. si può dire che la sua sensibilità nevrotica (amplificata dall’uso costante di droga – eroina prima, coca dopo) lo costringesse intimamente ad essere nel suo tempo, in contatto costante con quel che si muoveva nei gusti, nelle tensioni popolari e culturali.

era un alchimista, insomma.

quel che la critica non capì, forse, fu per lo più nei contenuti (nell’apparente superficialità della forma) di b.b. che nel resto. ovvero quel passaggio all’elettrico, alla rottura così forte di tanti, troppi, codici precostituiti del jazz.

e forse è banale sottolinearlo, ma b.b., col senno di poi, è più vicino all’estetica free che a quella fusion. più vicino a coltrane o coleman che a una deriva fusion che sarebbe presto degenerata (offrendo tuttavia album interessanti). e le premesse di questo salto, di questo passaggio storico, sono in realtà assolutamente coerenti, implicite, nei dischi che lo precedono, in particolare nei lavori con shorter e hancock e carter e williams.

due ultime annotazioni velocissime.

giudicare un grande musicista sulla base della sua tecnica strumentale è un altro clamoroso approccio pretestuoso e pregiudiziale. non è la tecnica che fa il musicista, o l’artista. lo sappiamo. non è nell’estensione delle scale che si riconosce un grande strumentista. quanto nella sua voce, nella sua chiarezza (qualunque sia il contesto, il tema, lo stile) di intenzioni. e in questo davis è stato straordinario. la sua voce è inconfondibile. e questo viene prima del gusto. poi il gusto te lo fa amare o meno. nel panorama jazzistico attuale, pieno di potenze tecniche straordinarie, è più difficile incontrare voci autentiche e chiare nelle intenzioni.

infine, il free jazz. è vero, fare free ha vincoli enormi. è vero non fare free, ha vincoli altrettanto grandi. il free è stato un percorso, come il bop, come il cool, … sono nati prima di essere “concettualizzati” e “congelati”. dopo, sono già morti. quindi si, fare free oggi può essere limitante. fare free quando il free veniva inventato… era un mondo nuovo. magmatico. immagina l’eccitazione, l’energia intorno alla creazione di capolavori come ascension. atti culturali collettivi. o come il soprendente free jazz di coleman.

ciao.

g-

bellissimi comment. capitato per caso. o forse no, giacché qualche giorno fa ho sognato che miles veniva a casa mia per incidere una cosa insieme. o per essere filmato mentre suonava, poco importa.

grazie a tutti

[…] sentire, le proprie impressioni da dilettante – e non la Storia della Musica. È così che due settimane fa mi sono lanciato in alcune considerazione su Miles Davis, che mi davano l’occasione per arrivare invece a un discorso sull’avanguardia e sul […]