Come tante polemiche, anche questa ha i suoi aspetti divertenti, a saperla guardare. La statua è brutta, anche se la donna raffigurata è bella, o perlomeno ha un aspetto che al maschio medio italiano stimola presumibilmente desiderio. Se il suo titolo, invece di essere quello che è, fosse Venere callipigia, non sarebbe probabilmente più riuscita come opera, ma certamente l’intenzione dell’autore sarebbe più apprezzabile; però i finanziamenti pubblici non sarebbero arrivati. Come tante polemiche, anche questa ha i suoi aspetti divertenti, a saperla guardare. La statua è brutta, anche se la donna raffigurata è bella, o perlomeno ha un aspetto che al maschio medio italiano stimola presumibilmente desiderio. Se il suo titolo, invece di essere quello che è, fosse Venere callipigia, non sarebbe probabilmente più riuscita come opera, ma certamente l’intenzione dell’autore sarebbe più apprezzabile; però i finanziamenti pubblici non sarebbero arrivati.

La polemica nasce non sull’operazione “artistica”, ma su quella politica. Sono stati spesi dei soldi pubblici per proporre un’immagine sessista di una donna, una donna immaginaria che nella mediocre poesia originale era decisamente meno sessuata. Qualcuno, per difendere l’autore, ha rivendicato la sessualizzazione di statue famose del passato, per le quali nessuno si lamenta del bel culo messo in mostra – poiché callipigio significa proprio questo, anche se di nuovo nessuno, visitando i musei archeologici, se ne lamenta. Qualcuno ha invocato la libertà dell’artista, dell’ispirazione autoriale.

Ho alcune riflessioni da fare, che non mi sembra aver visto emergere nella polemica.

In primo luogo, la statuaria del passato non fa molto testo. Oltre a essere stata prodotta in epoche in cui il problema non era sentito, della statuaria rimane soprattutto quello che vale qualcosa, indipendentemente dalla qualità dei fondoschiena; perché le opere di scarso valore sono andate più facilmente distrutte, o facilmente giacciono nei magazzini dei musei, e non le guarda nessuno. Il passato, insomma, ci arriva già selezionato; e ogni osservazione su come erano bravi quelli prima di noi si dimentica bellamente di questo.

In secondo e più importante luogo, stiamo parlando di un monumento, non specificamente di un’opera d’arte. Monumenti se ne sono sempre fatti. Sono sempre serviti per celebrare qualcosa che serviva al committente, dall’Eneide (un monumento letterario, scritto da un grande poeta, e finanziato da Augusto) al Marco Aurelio al Gattamelata. Erano opere d’arte? Certo sono rimaste quelle che a noi appaiono tali. Ma non dimentichiamo che l’Arte, come la pensiamo noi, è un’invenzione romantica. Per uno come Michelangelo, che incapace decisamente non era, arte significava semplicemente la capacità di fare, e artista era chi sapeva fare, che poteva anche essere definito, in maniera pressoché equivalente, artigiano. Se Giulio II commissionava a Michelangelo il monumento a se stesso, era perché indubbiamente Michelangelo quella capacità di fare la possedeva più di chiunque altro. Ma l’idea quasi mistica delle capacità di Michelangelo è un’idea che inizia a essere adombrata da Vasari, e si sviluppa pienamente solo nell’Inghilterra del Settecento, contestualmente al successo dell’idea di sublime e agli albori del Romanticismo.

Aggiungiamo che un cavillo filosofico sull’idea della nuda verità ha permesso all’Occidente di sdoganare il nudo nelle belle arti, dribblando la difesa della potente squadra cattolica (ma in Spagna, per esempio, rimaneva proibito); così che le Susanne, le mogli di Putifarre, oltre alle Veneri callipigie, sono fortunosamente proliferate nel nostro immaginario pittorico e statuario.

La nostra callipigia spigolatrice è stata dunque commissionata come monumento, non come opera d’arte, per celebrare retoricamente la simbolica protagonista di una retorica poesia patriottica. Lo testimonia la presenza delle Istituzioni all’inaugurazione, comprensibilmente interessate a sostenere se stesse, persino sfruttando retoriche un po’ fuori moda (ma mai nelle nostre scuole) come quella del Risorgimento – magari sfruttando persino un po’ di pubblicità trasversale come quella che si può ricavare da una polemica (presumibilmente prevista e fomentata).

Ora, certo il punto è che per quella roba lì sono stati spesi (anche) i miei soldi, pure se – mi viene da dire – 17.000 per una statua di bronzo non mi sembrano poi tanti, visti i materiali e il lavoro che richiede (a prescindere dal risultato). Comunque sia, pochi o tanti che siano, i soldi pubblici sono stati spesi per celebrare retoricamente il personaggio di una retorica poesia, al servizio di una retorica nazionalista di cui abbiamo smesso di aver bisogno da molti decenni (e non c’è nemmeno più una Lega Nord a farci venire dei dubbi). Fossero stati 17, gli Euro, probabilmente sarebbero già stati troppi.

Meglio sarebbero stati spesi per una Venere callipigia, o per un Adone callipigio, a scelta: la Callipigia di Sapri (o il Callipigio di Sapri). Un monumento al fondoschiena sarebbe meno retorico, più ironico, più esplicitamente carnale. Non attrarrebbe i politici, in quanto presumibilmente meno in odore di putrefazione. E magari, quindi, potrebbe finire per essere persino esteticamente interessante. A quale pubblica amministrazione andrebbe inoltrata la richiesta?

Personalmente credo che a Filippo Scozzari dovrebbe essere data una licenza, come a James Bond, di uccidere, anche se solo verbalmente. E questo non perché io condivida quello che mi pare di aver ricostruito che lui abbia detto (arrivo a cose fatte, e ringrazio Giorgio Franzaroli per aver scritto il post su Facebook che mi ha avvertito di tutta la faccenda, che poi ho finito di ricostruire attraverso le sue tracce sui media). Radicalmente non condivido né il giudizio che Scozzari esprime su Fumettibrutti, che è autrice che io invece trovo particolarmente originale, né i toni con cui lo esprime. D’altra parte, dissento radicalmente pure da chi scrive che Scozzari sarebbe passato dall’essere un giovane reazionario ai deliri senescenti di un sopravvissuto a se stesso, concludendo: “Se un individuo, godendo della propria visibilità, sbandiera idee discriminatorie verso un altro che non tollera, deve essere indicato come latore di un pensiero aberrante.”

Del resto, è vero: Scozzari è sempre stato latore di un pensiero aberrante. Solo che negli anni Settanta e Ottanta quel pensiero era anche il nostro, ovvero di noi che ci fregiavamo di essere la parte più intelligente e progressista della società. Scozzari attaccava quelli che avrei attaccato anch’io, solo che lui lo faceva meglio, molto meglio. E magari per questo gli si perdonava di attaccare un po’ anche se stesso e anche noi. Se leggete quel libro esemplare che è Prima pagare poi ricordare, dall’ecatombe di critiche non si salva nessuno, autore compreso, salvo – almeno in parte – Andrea Pazienza.

In quella fase confusa ed eccitante essere aberranti pagava, perché un po’ aberranti ci sentivamo tutti. Ora che l’eccessività di Scozzari si rivolge contro di noi, e attacca dei valori di cui ci sentiamo sicuri, ecco che il suo essere aberrante fa sì che: “Non ci sono difese, non hanno senso i distinguo, non serve rifugiarsi nella memoria. Lo si condanna.”

Si noti: non “lo si critica”, non “gli si mostra che ha torto”, bensì “lo si condanna”, da quel vecchio rincoglionito reazionario che è.

Ora, nello specifico Scozzari ha torto, e si esprime male. Ha sempre amato la provocazione, e il suo turpiloquio è sempre servito esattamente a questo: a provocare. A quanto pare, nella provocazione sono caduti in molti. Per quanto stupida sia una trappola, trova sempre la preda più stupida che ci finisce dentro. Scozzari lo ha sempre saputo benissimo.

Nello specifico ha comunque torto. Ma in una dimensione più ampia, ci sono mille ragioni per difendere Scozzari, per le stesse ragioni per cui dovremmo difendere la satira di Charlie Hebdo, per quanto ripugnante qualche volta ci appaia, e per le medesime ragioni per cui dovremmo difendere persino la satira di destra, quella becera, oscena, più o meno apertamente fascista (e né Scozzari né Charlie Hebdo lo sono affatto). Il pensiero aberrante di Scozzari, nella sua voluta grezzezza, nella sua violenza politicamente scorrettissima, ci dice una cosa fondamentale, che è: persino le tue convinzioni più sentite e profonde non sono veramente garantite. Non devi cessare mai di metterle in discussione, per quanto ti appaiano sacrosante e inconfutabili, per quanto ti appaiano la quintessenza dell’essere progressista, comprensivo, democratico e antifascista.

Sgarbatamente, Scozzari ci ricorda la necessità del dubbio. E questo fa incazzare tutti coloro, anche di sinistra, che di dubitare non hanno voglia; che sono convinti che i propri valori sono sacrosanti. Che sono pronti a linciare (magari verbalmente) chi si oppone a loro, o anche solo chi osa metterli in discussione.

Si dirà che, così facendo, Scozzari porta acqua al mulino dei reazionari, e magari è pure un po’ vero. Ma la differenza tra il totalitarismo e la democrazia è la stessa che c’è tra la certezza assoluta e il dubbio. Né Hitler né Stalin avevano dubbi. Nello specifico, può darsi che il comportamento di Scozzari porti acqua al mulino dei loro penosi emuli. Ma in una dimensione più ampia, Scozzari va difeso a oltranza, lui e la possibilità di un pensiero aberrante.

(da La Bottega del Barbieri)

Devo confessare che quando scoprii Mafalda, negli anni Settanta, ero insieme ammirato e infastidito. Capivo bene il perché dell’ammirazione; molto meno quello del fastidio. Io non lo sapevo, ma all’epoca Quino aveva già smesso di disegnare Mafalda, che aveva realizzato dal 1962 sino al ’73. Dopo Mafalda, la sua produzione fu centrata su brevi storie umoristiche, sviluppate su una pagina, senza un personaggio fisso ricorrente. Quando iniziai a conoscere anche quelle, il fastidio sparì. Le trovai meravigliose, sempre centrate, e basta.

Ora, a posteriori, credo di capire perché Quino abbia smesso di disegnare Mafalda, dopo 10 anni di successi nazionali, e con quelli internazionali che stavano iniziando, contravvenendo alla logica commerciale più elementare, secondo cui cavallo che vince non si cambia. La sua spiegazione ufficiale fu che si sentiva a corto di idee. E questa è senz’altro la superficie, vera, ma poco significativa.

Rileggendo Mafalda, con tutta la sua irriverente, spinosa, efficacissima acutezza negativa, non posso fare a meno di percepire oggi ciascuna delle sue strisce come un rigoroso teorema, dove si dimostra la presenza del male a partire da presupposti quotidiani, e sempre con soluzioni originali e sorprendenti. Come dire, il male, more geometrico demonstrato. Che una tale devastante dimostrazione uscisse sempre dalla bocca di una bambina o da un’interazione fra bambini la rendeva ancora più netta e incisiva.

Ma Quino non stava tutto lì. Una cosa che caratterizza le sue produzioni umoristiche successive, non meno graffianti, non meno implicitamente (o esplicitamente) politiche, è un inesauribile fondo di tenerezza per le debolezze umane, sempre presente, sempre intenso. Il male continua a esserci ma ci appare temperato da questa, chiamiamola così, comprensione affettuosa.

Credo che stia in questo la ragione profonda per cui Quino smise di realizzare Mafalda, non trovando più idee. Inventare le strisce di Mafalda vuol dire abitare costantemente nella dimensione del male, inventandone ogni giorno una dimostrazione nuova ed efficace. Vuol dire vivere senza redenzione, con gli occhi spalancati nel fondo dell’abisso.

In una logica stretta e commerciale del successo, Quino avrebbe dovuto proseguire. Visto che qualcuno li apprezza, e ne esiste un mercato, anche il progressismo e la rivoluzione e la critica al capitalismo sono beni commerciabili, su cui ci si può arricchire. Ma Quino decise che il prezzo da pagare per questo successo sarebbe stata troppo alto.

Forse la dimensione della tenerezza era implicita in Mafalda, almeno alle origini, poiché tutto era ambientato in un mondo di bambini. Ma poi, progressivamente, la crudezza sarcastica aveva vinto, in maniera irrimediabile – perché ogni autore rischia sempre di diventare prigioniero del proprio successo, realizzando quello che il suo pubblico vuole da lui.

In nome del bisogno di esprimere la tenerezza, la pietà, la comprensione, Quino cambiò strada, e non sbagliò. Onore al creatore di Mafalda. Onore all’autore che ha saputo abbandonarla.

17 Marzo 2020 | Tags: comunicazione visiva, estetica, filosofia, fotografia, fumetto, graphic design, musica, poesia, racconto, ritmo, rito, semiotica, tensione, Testo e processo | Category: comunicazione visiva, estetica, filosofia, fotografia, fumetto, graphic design, musica, poesia, semiotica, Web e multimedia |

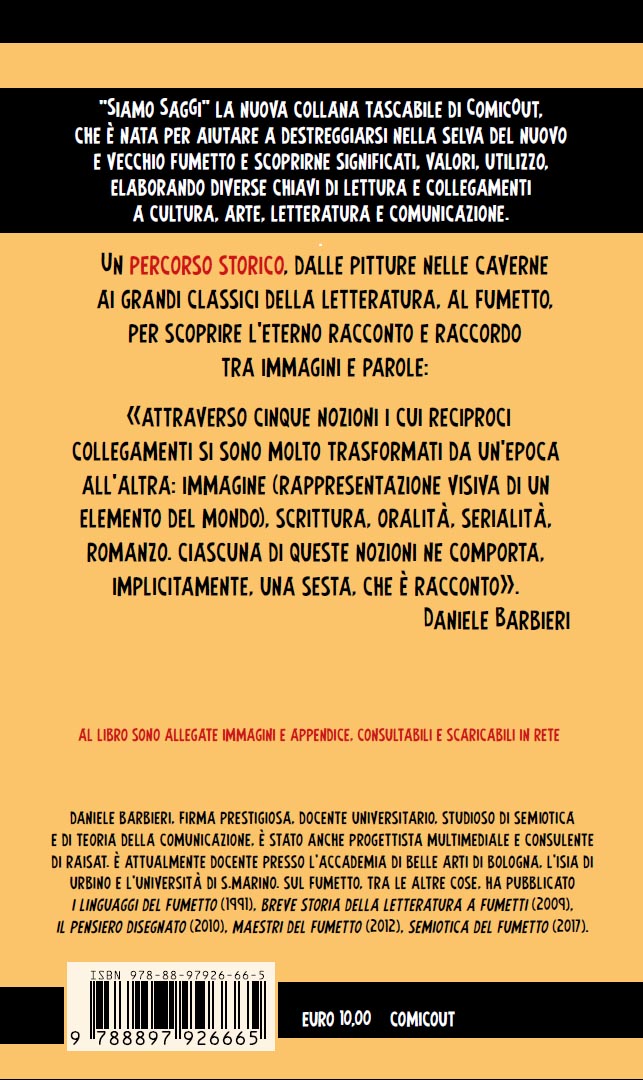

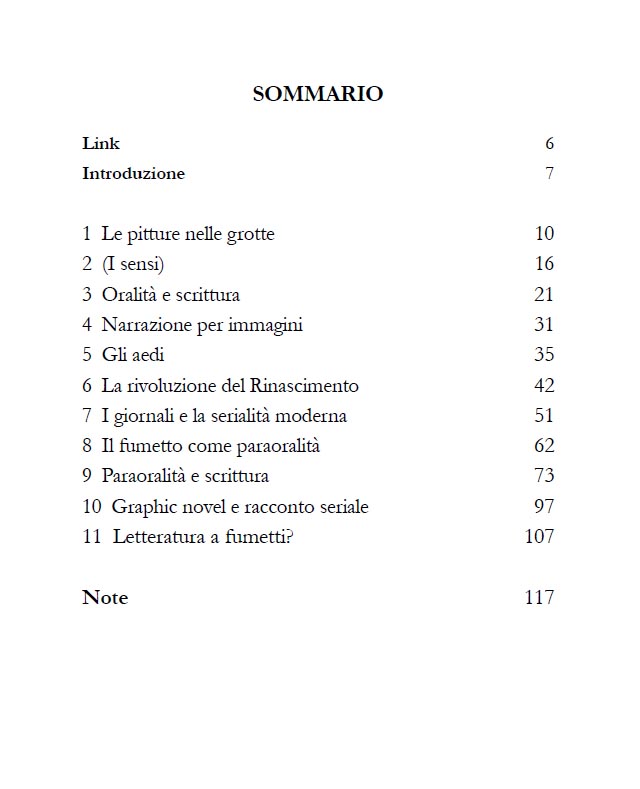

In questa intervista raccolta durante il Festival della Comunicazione di Camogli nel settembre 2015 da Giovanni Paolo Fontana per RAI Scuola, anticipo alcuni temi che saranno poi sviluppati nel mio ultimo libro Letteratura a fumetti? Le impreviste avventure del racconto.

21 Marzo 2019 | Tags: comunicazione visiva, estetica, fumetto, graphic novel, letteratura a fumetti, mito, mitologia, oralità, racconto, romanzo, scrittura, semiotica, serialità, sistemi di scrittura | Category: comunicazione visiva, estetica, fumetto, semiotica, sistemi di scrittura | Tra una settimana in libreria. Letteratura a fumetti? Le impreviste avventure del racconto. Un percorso, che riguarda il fumetto, tra il mito, la serialità, la pittura e la scrittura, e – ovviamente – il racconto. Le impreviste connessioni tra mondi che il fumetto ha riportato vicini.

Da fine marzo il libro è disponibile in libreria. Si può acquistare on line sul sito di Comicout (meglio) oppure su Amazon.

Capita, frequentando le librerie dell’usato, di imbattersi in una piccola pila di libri degli anni Cinquanta, pubblicati da Il Saggiatore. Copertina cartonata, nonostante il piccolo formato e un numero ridotto di pagine; ma quello che succede è che rimango colpito, più che dai titoli dei libri, dalla qualità ricorrente delle copertine. E allora apro uno dopo l’altro questi libri, alla ricerca – non sempre premiata, in campo editoriale – del copertinista. E ricorre questo nome, a me sconosciuto: Balilla Magistri.

Più tardi faccio ricerche sul Web, scoprendo che il nome per intero è Giovanni Balilla Magistri, e trovando questa pagina dedicata, da cui ho tratto le immagini che state vedendo, ovvero la serie delle copertine per Il Saggiatore. Nella stessa pagina si trovano anche i dipinti di questo autore: stupisce che a queste belle copertine astratte corrispondano dei dipinti figurativi. Stupisce anche la varietà di questi astrattismi.

Negli USA i Cinquanta erano gli anni di grandi copertinisti come Alvin Lustig o Paul Rand o Leo Lionni. Mi sembra che le copertine di Magistri non sfigurino di fronte alle loro (mentre non sarei rimasto colpito dai suoi dipinti).

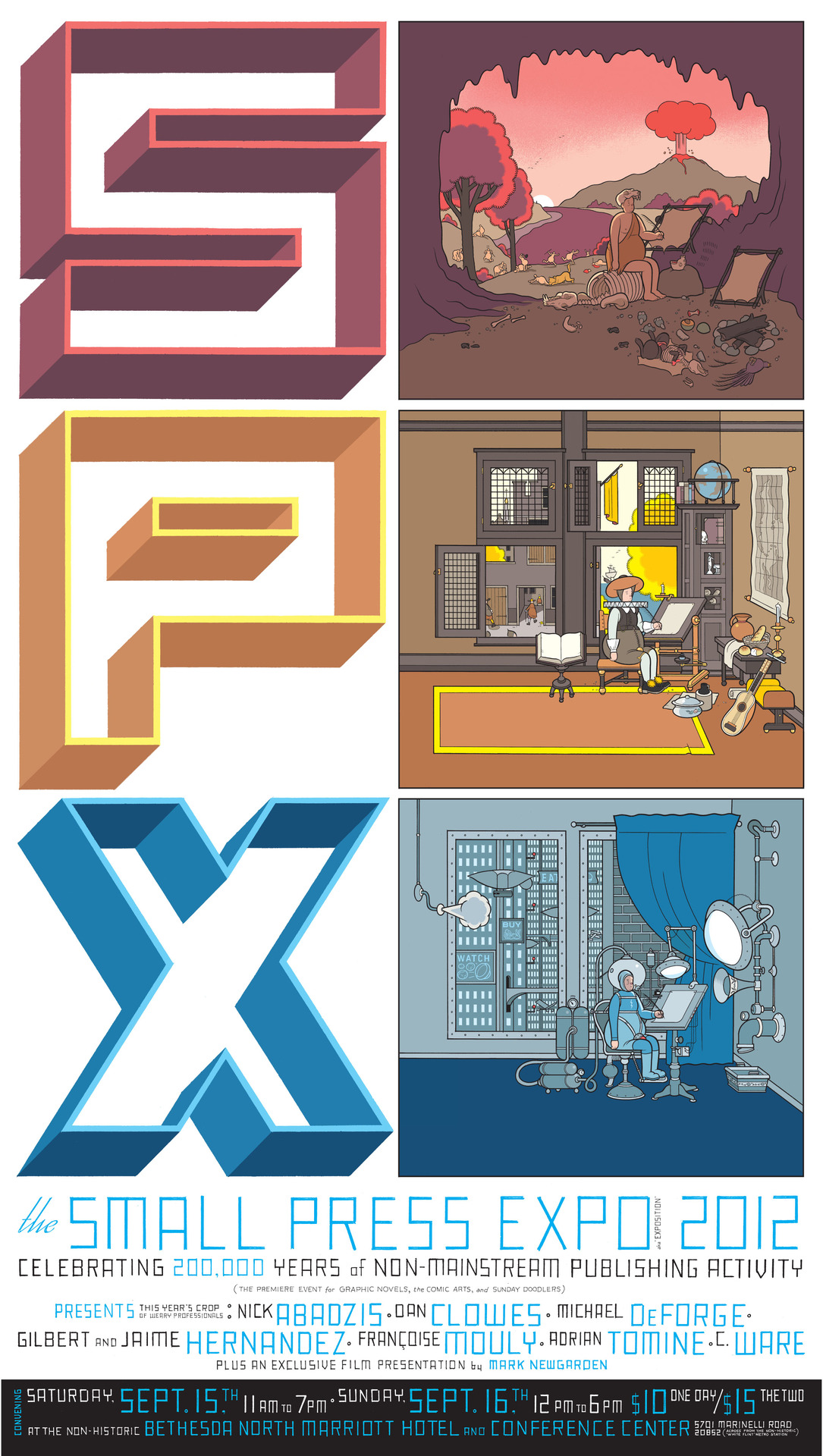

Le accurate e raggelate geometrie di Chris Ware mi hanno spinto più volte ad accostarlo a Piet Mondrian (per esempio qui, ma se volete leggere gli interventi in ordine partite dal fondo). C’è però una differenza cruciale tra i due.

Mondrian, che era uno spiritualista vicino all’antroposofia di Rudolf Steiner, concepiva positivamente le proprie astrazioni geometriche: le forme curve, e persino la diagonale, andavano escluse dalla composizione perché evocavano situazioni instabili, e quindi potenzialmente dinamiche. La composizione equilibrata di puri elementi formali garantiva, nella sua eterna immobilità, di esprimere una spiritualità umana che alla natura e alla sua imitazione artistica erano negate. Gli equilibri perfetti e immobili di Mondrian hanno quindi qualcosa di mistico, di ultraterreno, di divino. Ma attraverso di loro l’artista (e lo spettatore con lui) può contemplare la spiritualità, può innalzarsi a una dimensione superiore.

Piet Mondrian, Composition with Red, Blue, and Yellow, 1930, olio su tela, 46 x 46 cm (Kunsthaus Zürich)

Al di là delle analogie visive, Ware non potrebbe nemmeno ipotizzare una intemporalità così estrema. Per quanto particolari siano, i suoi lavori sono comunque fumetti, cioè narrazioni per immagini, e il tempo, lo sviluppo, il movimento, la tensione vi sono impliciti e intrinseci.

Il punto è che tra Mondrian e Ware sono passati parecchi decenni, e la stessa nozione di funzionalismo, cruciale per entrambi, ha cambiato faccia. Per Mondrian il funzionalismo poteva ancora essere un’utopia, da portare avanti e da realizzare insieme con i compagni di strada della rivista De Stijl, come punta avanzata di un processo diffuso in Occidente cui partecipavano architetti americani e francesi (da Lloyd Wright a Le Corbusier), pittori e grafici russi (da Malevich a Lissinsky), sino a tutta la grande impresa del Bauhaus. Era l’utopia del progresso guidato dalla razionalità umana, che si manifestava nell’idea del progetto, nell’abbandono degli stili tradizionali, nella presunzione di poter progettualmente costruire un mondo migliore.

Di fatto, i capolavori realizzati davvero…

Continua qui, su Fumettologica.

C’è una differenza di base tra la percezione visiva e quella sonora: quello che vediamo è là, di fronte a noi; quello che udiamo è qua, attorno se non addirittura dentro di noi (specie i bassi, che ci fanno vibrare la pancia). Fondamentalmente la percezione visiva è frontale, quella sonora è immersiva. Quando la percezione è frontale, ci troviamo di solito in una relazione cognitiva: il soggetto conosce l’oggetto davanti a lui. Quando è immersiva, soggetto e oggetto tendono a confondersi: non c’è tanto conoscenza, quanto compartecipazione (il filosofo francese François Jullien usa il termine connivenza, ma io credo che la connivenza sia già la consapevolezza – cioè la conoscenza – della compartecipazione, quindi un suo derivato). Ascoltando musica, sentiamo il ritmo, per esempio, e magari lo seguiamo e ci mettiamo a ballare; non è un’attività in sé cognitiva, è piuttosto il partecipare a un’attività cui partecipa chiunque ascolti quella musica. Qualcosa di simile succede ogni volta che fluiamo insieme con ciò che percepiamo attorno a noi.

Detto questo, si può ascoltare frontalmente la musica (come richiede la musica colta, pur mantenendo aspetti immersivi), o ci si può immergere in situazioni visive: il medesimo Jullien ha scritto un libro (Vivre de paysage ou L’impensé de la Raison, Gallimard, 2014) dove si parla essenzialmente della percezione del paesaggio, e del senso di connivenza che essa procura. Inoltre, anche se la compartecipazione non è in sé conoscenza, può essere comunque occasione per conoscere; e, d’altra parte, si può essere compartecipi o conniventi anche su qualcosa che prima abbiamo dovuto conoscere (come succede con tante arti, compresa la letteratura, e compreso il fumetto). Insomma, anche se conoscenza e compartecipazione, frontale e immersivo, sono dimensioni diverse, e diverse relazioni nei confronti del mondo, le troviamo continuamente intrecciate e mutuamente causate. Io credo che sia così perché noi stessi siamo fatti così: sino a un certo punto siamo dei soggetti (come ci voleva Cartesio) che conosciamo il mondo organizzandolo in oggetti; al di là di quel punto siamo noi stessi mondo, e lo siamo assai prima e assai più in profondità di quanto non possa arrivare la nostra soggettività.

Cosa c’entra tutto questo con il fumetto? Il fumetto è interamente visivo, non ha suoni né percezioni di altro tipo. Dovrebbe essere perciò interamente frontale, e quindi cognitivo…

Il fatto è che il fumetto fluisce, scorre, e ha perciò, inevitabilmente, dei ritmi. Con questi ritmi il lettore si può trovare in sintonia. Non che ci si possa ballare: un ritmo narrativo, per esempio, non è fatto per questo. Ma conosciamo tutti la fluida magia di un racconto che scorre bene, e il nostro vissuto del momento con lui.

Non è tuttavia di questo che voglio parlare, perché di questi temi ho già parlato in molte occasioni. Il fatto è che qualche giorno fa, mentre discutevo una tesi in corso di stesura a proposito del fumetto nel Web, opera di una mia allieva ISIA, Claudia Conti, lei salta fuori con un’osservazione che mi fa sobbalzare, dicendomi qualcosa sul fatto che mentre la singola vignetta in sequenza sarebbe sostanzialmente narrativa, frontale, la pagina nel suo insieme sarebbe invece immersiva. Sul momento ero perplesso: sarà davvero così? A una prima veloce riflessione le ho detto che poteva aver ragione; ma poi di riflessioni, più tardi, ne ho fatto molte altre. E, sì, credo che non solo sia davvero così, ma che si tratti di una considerazione importante, che spiega varie cose.

Leggevo qualche giorno fa, non ricordo dove, qualcosa su Mark Rothko, il quale pare che sostenesse che i suoi dipinti andrebbero guardati da una distanza ottimale di 60cm…

Continua qui, su Fumettologica.

Sulla pagina bianca lo strumento del disegnatore traccia linee che delimitano zone, che descrivono forme. Le aree bianche inglobate diventano a loro volta segni, distaccandosi dal fondo in virtù di quel margine continuo. Le aree bianche che inglobate non sono possono, in certi casi, subire la stessa sorte, secondo leggi percettive molto studiate dalla psicologia della Gestalt. Ma può restare comunque un residuo, un bianco che non è forma e appartiene in ogni caso allo sfondo – un bianco decisamente bianco, destituito di significato perché, banalmente, nessun significato percettivo specifico gli è stato attribuito. Un bianco il cui unico senso è puramente negativo: ciò in cui non sta quello che ha significato – al massimo, il vuoto che separa le varie aree significanti.

Nel fumetto, il tipico bianco di questo genere è quello che sta attorno e tra le vignette, escluso al senso dalla linea nera che le definisce. Ne esiste una variante ancora debolmente significativa: lo sfondo bianco indifferenziato che si trova talvolta dentro le vignette, senza con ciò voler simboleggiare un qualche sfondo uniforme (parete o cielo), ma soltanto un’assenza di sfondo, una pura negatività narrativa. Eppure un residuo di senso rimane attaccato a questo bianco dal suo trovarsi ancora all’interno dello spazio deputato al racconto, all’interno della vignetta: il margine regolare che lo separa dall’autentico fondo pagina gli conferisce comunque lo statuto di indicatore di un luogo del racconto, per quanto si tratti di un luogo la cui irrilevanza è sancita dall’assenza di descrizioni.

Ecco dunque i tre ruoli del bianco nel disegno del fumetto: come forma vera e propria, come sfondo neutro del raccontato, come sfondo neutro del raccontare. Vicini, ma non coincidenti, gli ultimi due, e tutti e tre accomunati dal potersi o doversi trovare al di fuori di linee chiuse, questi tre ruoli possono essere giocati anche in maniera da confondere le carte. Non solo è possibile attribuire qualche significato fino al più neutro dei ruoli del bianco, quello di sfondo del raccontare, ma si può anche fondare un intero stile sulla modulazione di tali ruoli e dei loro intrecci…

Continua qui, su Fumettologica.

(Segni bianchi fu pubblicato originariamente su Linea Grafica, n. 1, 1992)

Siamo a settantacinque anni di Superman.Cinquant’anni fa, quando ne aveva venticinque (comunque già una bella età, allora, per un personaggio seriale), Umberto Eco scriveva un saggio, intitolato “Il mito di Superman”, che sarebbe stato pubblicato, nel 1964, insieme ad altri saggi memorabili (come quello su Steve Canyon e quello sui Peanuts) nel volumeApocalittici e integrati. Era la prima volta, certamente in Italia, e probabilmente nel mondo, che un saggio colto e autorevole prendeva come oggetto la produzione di massa, e in particolare Superman. Si sa che le reazioni dell’Accademia, in Italia, furono feroci: ci fu persino chi arrivò a dire che, di questo passo, si sarebbe arrivati a studiare i fumetti e le canzonette all’università, e non si poteva immaginare un mondo peggiore di quello in cui qualcosa di questo genere potesse arrivare a succedere. Non so se il mondo di oggi sia migliore o peggiore di quello del 1964, me, se anche fosse peggiore, presumibilmente non lo sarebbe perché canzonette e fumetti vengono studiati (ancora troppo poco, in verità) nelle università. Siamo a settantacinque anni di Superman.Cinquant’anni fa, quando ne aveva venticinque (comunque già una bella età, allora, per un personaggio seriale), Umberto Eco scriveva un saggio, intitolato “Il mito di Superman”, che sarebbe stato pubblicato, nel 1964, insieme ad altri saggi memorabili (come quello su Steve Canyon e quello sui Peanuts) nel volumeApocalittici e integrati. Era la prima volta, certamente in Italia, e probabilmente nel mondo, che un saggio colto e autorevole prendeva come oggetto la produzione di massa, e in particolare Superman. Si sa che le reazioni dell’Accademia, in Italia, furono feroci: ci fu persino chi arrivò a dire che, di questo passo, si sarebbe arrivati a studiare i fumetti e le canzonette all’università, e non si poteva immaginare un mondo peggiore di quello in cui qualcosa di questo genere potesse arrivare a succedere. Non so se il mondo di oggi sia migliore o peggiore di quello del 1964, me, se anche fosse peggiore, presumibilmente non lo sarebbe perché canzonette e fumetti vengono studiati (ancora troppo poco, in verità) nelle università.

A rileggerlo oggi, il saggio di Eco su Superman sembra non dirci molto di più di quello che già sappiamo: la cultura di massa e i suoi simboli, l’impossibilità del divenire per non far invecchiare il personaggio, l’importanza della ripetizione, la costruzione mitica e fiabesca… Sono tutti temi su cui la sociologia della cultura e l’antropologia hanno battuto e ribattuto nei decenni successivi. Chiunque abbia oggi un’infarinatura anche minima di teoria dei mass-media conosce benissimo questi temi.

Ma nel 1964 avevano suscitato uno scandalo, e non erano per nulla scontati. Forse non è stato Eco a utilizzare ciascuno di loro per la prima volta; ma così, tutti insieme, e buttati a forza nel contesto della cultura accademica italiana, ancora profondamente crociana, fecero l’effetto di una bomba. Che oggi ci appaiano così scontati è la prova dell’influsso enorme che il libro di Eco ha avuto sulla cultura italiana….

Segue su Lo Spazio Bianco nell’ambito dello Speciale: Superman: speciale 75° anniversario

Nasce Hara-Kiri Nasce Hara-Kiri

di Daniele Barbieri (*)

Il primo numero di Hara-Kiri, rivista mensile di satira, autodefinentesi bête et mechant (stupida e cattiva), esce a Parigi nel settembre del 1960, probabilmente il 19. Ne sono responsabili François Cavanna e le professeur Choron (Georget Bernier).

È un evento importantissimo per la storia della satira, sia per i suoi presupposti sia –soprattutto – per le sue conseguenze.

Prosegue nel Blog di Daniele Barbieri (quello che non sono io).

Inizia sabato 28 settembre il corso/seminario di sceneggiatura del fumetto Intrecci 1 (prima parte di due: Dall’idea al plot). Inizia sabato 28 settembre il corso/seminario di sceneggiatura del fumetto Intrecci 1 (prima parte di due: Dall’idea al plot).

Il corso si terrà a Bologna, in orario e sede agevoli anche per chi viene da fuori.

Tutte le info cliccando qui.

Città invisibili di Hugo Pratt

Il Sole 24 Ore, 10 aprile 2005

Come Marco Polo, Hugo Pratt ha oscillato per tutta la sua vita tra Venezia e l’altrove. Più che a quello vero, Pratt assomiglia però al Marco Polo inventato da Calvino, che racconta al Gran Khan, una dopo l’altra, le sue città immaginarie e invisibili, tutte diverse e tutte parenti della propria, ben consapevole che Venezia è insieme l’oggetto della nostalgia e un altrove a sua volta.

Immaginiamoci Pratt di passaggio a Milano, dove certamente andava spesso, dove certamente dormiva e mangiava, e scherzava col direttore del Corriere dei Piccoli. Quante Milano ci saranno state, nella vita di Pratt! E, viceversa, nei suoi disegni e nei suoi fumetti io non ne ricordo nessuna, e, se mai ce ne sono, devono essere davvero poche. Ciò che affascinava Pratt, ciò che intrigava la sua immaginazione era evidentemente altro, o meglio, altrove.

Che cos’hanno Buenos Aires, Istanbul, Samarcanda, Hong Kong, che Milano non abbia? Certo, sono là, mentre Milano è qua. È là dunque anche Venezia, evidentemente. Non è la distanza fisica che conta, ma quanto un luogo sia un luogo dell’immaginario più che un luogo della realtà.

Quando Umberto Eco si mette a vagare per la Ballata del Mare Salato, tenendo la mappa della Polinesia sotto gli occhi e la sua sterminata conoscenza a disposizione, si accorge con facilità che pure la geografia della Polinesia di Pratt è inventata, e risponde alla logica del mito più che a quella delle carte nautiche. Non meno inventate, posso supporre, sono tutte le geografie delle sue storie. Veridiche quel tanto che basta a farcele riconoscere; false quanto serve per farcele sognare.

Luoghi significa anche persone, ed eventi. Quasi tutte le storie di Pratt si svolgono nel passato storico. La distanza temporale serve ad aumentare quella fisica, nell’immaginario. Pure le persone e gli eventi di altre epoche sono veridiche quel tanto che basta per farcele riconoscere, e dunque accettare. La capacità di Pratt è stata quella di rendere talmente concreto il suo altrove così straordinario, da permetterci di accettare insieme la quotidianità dei sentimenti e delle sensazioni e l’incredibilità dell’avventura. Il pubblico non ha apprezzato Corto Maltese per le sue vittorie più di quanto lo abbia amato per le sue malinconie, per la sua amarezza. Potendoci riconoscere in qualcuno così simile a noi, abbiamo potuto sognare di essere, con lui, nei suoi luoghi impossibili, insieme con maori, pirati, streghe e tesori.

Ancora più di Joseph Conrad, che poteva solo descriverli a parole, Hugo Pratt ha potuto mostrarci i suoi luoghi e i loro personaggi. Lo ha fatto con il disegno del fumetto, per sua natura ellittico ed evocativo. Pennino e pennello intinti nell’inchiostro di china, usati per costruire immagini finalizzate al racconto, capaci di enfatizzare e minimizzare dettagli in un modo che né la fotografia né la pittura potranno mai fare con altrettanta disinvoltura.

Queste immagini non sono il semplice sostituto della visione diretta. Ci mostrano invece un mondo che nasce già ricco di leggenda, già intriso di racconto e di favola: un mondo dunque che la capacità del narratore-disegnatore rende meraviglioso sin dalla sua origine. Non ha nessun interesse, Pratt, a scontrarsi con il reale, per fare ciò che faceva un Dino Buzzati, il quale non solo sognava remoti deserti dei tartari, ma riusciva a rendere favolosa persino Milano. L’immaginario di Pratt è interamente alieno, almeno per quanto riguarda i luoghi: sono le persone e la loro psicologia a rappresentare l’ancoraggio al reale.

Il racconto, si sa, è ellittico per sua natura. Non si può raccontare tutto, e raccontare è sempre selezionare ciò che è rilevante. Per questo Pratt, intimamente narratore, sceglie la tecnica più indeterminata e sfuggente quando arriva a costruire immagini a colori: l’acquarello. Creare illustrazioni è diverso dal disegnare vignette per una storia a fumetti. La vignetta è un momento di transito, fatta per essere letta passando immediatamente oltre. Ogni illustrazione è invece un piccolo mondo, che richiede un’attenzione specifica, concentrata, senza vie di fuga. L’illustrazione, come il dipinto, deve contenere in sé tutti i riferimenti, deve riuscire a farci sognare da sola – anche se per farlo può fare riferimento a racconti che ci sono noti, magari racconti a fumetti del medesimo autore.

E quando attorno al mondo immaginario di una storia iniziano a coagularsi centinaia di illustrazioni, quel mondo acquisisce un grado ulteriore di realtà. Proprio perché del nostro mondo, quello reale, si danno rappresentazioni visive (fotografie, dipinti, disegni), l’esistenza di rappresentazioni visive di un mondo immaginario ce lo fa sentire più reale, senza togliergli, però, l’alone mitico. E così il mito arriva a essere più vicino a noi. Gli acquarelli di Pratt inondano di ulteriore magia, dunque, un mondo che forse non ne avrebbe bisogno, perché già tanta ne ha di per sé, ma soprattutto traducono quel mondo magico dal reame remoto delle storie al dominio del familiare, di ciò che conosciamo e amiamo, e qui ci viene mostrato sotto nuova luce.

La mostra organizzata a Siena dal Santa Maria della Scala permette oggi al pubblico di vedere dal vivo, se non proprio questo altrove, almeno un numero molto grande delle tracce lasciate direttamente dalla mano del suo autore, attraverso quello che è stato giustamente definito un Periplo immaginario. Tra l’altro, l’intera Ballata del Mare Salato vi è visibile nelle tavole originali. Un sontuoso catalogo (presentato, tra l’altro, come l’inizio di una serie dedicata all’intera opera di Pratt) permette di portarsi a casa quasi 500 acquarelli, realizzati da Pratt tra il 1965 e il ’95.

Daniele Barbieri

Hugo Pratt. Periplo immaginario

Siena, Palazzo Squarcialupi

24 marzo/28 agosto 2005

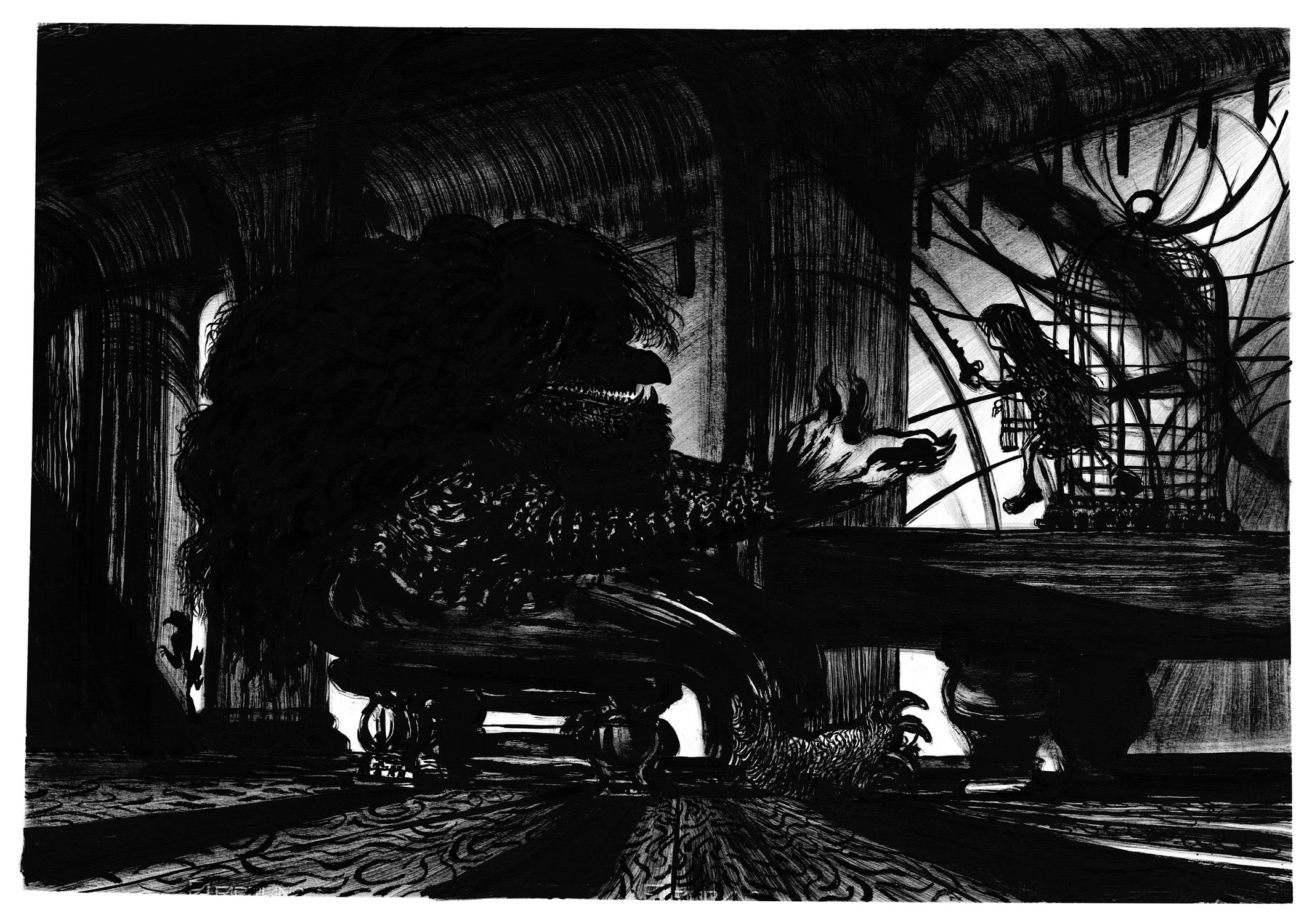

Una babele onirico-grafica

Il Sole 24 Ore, 20 giugno 2004

Quello che più inquieta dell’universo fantastico di David B. è la contiguità, quasi l’identità delle sue proiezioni straordinarie con il mondo della vita quotidiana, con le sue angosce e le sue ironie. E che il quotidiano sia al centro delle sue storie è evidente tanto nelle produzioni più esotiche ed esoteriche, (come Guerra di Demoni, Mare Nero 2000, una variazione sul giapponismo, o l’intrigante incubo da bouquiniste Les incidents de la nuit, Coconino Press, 2002) quanto in quelle più autobiografiche, come Il grande male, o Babel.

Molti lettori italiani sono già familiari con questo modo ironico e sentito di trattare il quotidiano. Chi ha letto Persepolis, di Marjane Satrapi, ne ha un’idea: della Satrapi, infatti David B. non è stato solo l’editore (nella sua veste di fondatore de L’Association) ma palesemente anche l’ispiratore. E per quanto brava lei sia – e lo è davvero – non è questo un caso in cui l‘allievo abbia superato il maestro.

Il grande male è l’opera autobiografica che ha accompagnato la vita del suo autore dal 1996 al 2003, in cui David B. racconta la propria infanzia e adolescenza, sino alla maturità, segnata dal rapporto con il fratello maggiore malato di epilessia. I sei volumi dell’edizione originale francese (raccolti ora in due in quella italiana) sono usciti con cadenza all’incirca annuale, con un rallentamento verso la fine, probabilmente dovuto alla maggiore difficoltà di raccontare eventi più vicini al presente.

Quando inizia il racconto Pierre-François ha cinque anni, ma è già dotato di un’immaginazione fervida, che lo porta a rielaborare il suo piccolo quotidiano alla luce delle grandi storie, bibliche e mitologiche, che gli raccontano i genitori. Poi, un giorno, il fratello maggiore Jean-Christophe ha la prima crisi, proprio di fronte a lui. Da quel giorno, e sempre più imperiosamente man mano che il tempo passa e la malattia s’impone, l’immaginario guerresco del piccolo protagonista ha un nuovo personaggio, il Grande Male, l’Epilessia. Il calvario della famiglia attraverso mille tentativi di cura, scientifici ed esoterici, percorre tutte le cialtronerie della medicina ufficiale e i sogni impossibili di quelle alternative, disegnando una sorta di inutile catalogo dei miti salutistici e terapeutici degli anni Sessanta e Settanta.

Al Grande Male non è possibile trovare una cura adeguata, e Jean-Christophe scende, passo dopo passo, la china verso l’abbrutimento fisico e morale. Mentre Pierre-François, trascinato ma non travolto dalle illusioni della propria famiglia, trova la propria via nelle letture e nei personaggi inventati, costruendosi una personale linea di difesa nella creazione di racconti e delle immagini per narrarli, dando vita ai propri incubi e stabilendo con loro una relazione quasi familiare.

Si tratta di una storia a fumetti, è evidente – ma è altrettanto evidente che questo romanzo autobiografico così straordinario non potrebbe fare a meno delle immagini, e non ha nulla da invidiare alla letteratura verbale. È anzi probabilmente più profondo, più complesso, più ricco della maggior parte dei romanzi tout court usciti negli ultimi anni, su cui la critica spende le proprie baruffe.

Sul tema autobiografico, David B. è tornato ancora, dopo Il Grande Male, con un’opera molto più breve, più grafica, a colori: Babel. È un racconto succinto, fatto per chi già conosce gli eventi, una sorta di rappresentazione onirico-grafica della vita a contatto con l’epilessia e i suoi mostri, un poemetto per immagini che ripresenta in forma di simboli visivi i medesimi temi del romanzo che l’ha preceduto.

David B.

Il grande male (2 voll., €13.50 e 14.50), Coconino Press, 2003 e 2004

Babel (€ ???), Coconino Press, 2004

Macchine emotive per raccontare storie di nulla

Il Sole 24 Ore, 1 febbraio 2004

Sembrano provenire da un altrove remoto le cinque storie inedite che Gipi presenta in Esterno Notte, ma si tratta di un altrove interiore, come isole della coscienza o della memoria che escano d’improvviso dalle brume, per restare, quasi magicamente, fissate sulla carta. E di magia, in questi brevi testi narrativi per immagini, ce n’è parecchia.

È il primo libro, questo, che Gipi pubblica, ma numerose storie sue erano già uscite su riviste – storie belle, intriganti, ben costruite. Eppure il salto di qualità che si incontra su queste pagine è stupefacente. Le si legge e rilegge, queste storie, alla ricerca del nocciolo della loro magia, cercando di capire come facciano a emozionare il lettore così tanto, a comunicare questa sensazione di profondità del ricordo, quasi di paura.

Non è solo questione di invenzioni visive, ma anche nel semplice modo di rappresentare il suo mondo Gipi appare dalla prima tavola come un maestro. Ci sono questi monocromi dipinti a olio, che combinano la rappresentazione realista con una vaga parodia – messi a contrasto con immagini disegnate a pennino, ora per giustapposizione di vignette, ora addirittura sovrapposte alla pittura, quasi due realtà diverse nello stesso spazio.

E poi c’è la parola, il racconto, le voci dei personaggi. Una costruzione di polifonie e contrasti, in cui una vena lirica molto intensa si trova temperata da un’ironia leggera e amara.

Tre di queste storie sono frammenti autobiografici, storie di nulla, non-storie. O magari suggerimenti rispetto a quello che in seguito è accaduto davvero, che qui viene taciuto. Ma intanto si delinea il ritratto di un piccolo mondo e delle sue emozioni – che appaiono in questo modo come messe a nudo, liberate dalle pastoie narrative che rischierebbero di farle apparire convenzionali, già raccontate, come spesso accade, da milioni di storie.

Poi ci sono altri due racconti, quello di un malavitoso colto da una sorta di crisi esistenziale in un momento di tensione (uno scambio di prigionieri tra bande rivali), e l’ultimo, il più lungo, “Muttererde”, l’incubo di una caccia ai clandestini a bordo di una petroliera, sull’oceano, d’inverno. E qui si riesce forse a individuare almeno una delle strategie di cui Gipi fa uso per costruire le proprie macchine emotive. Nella storia dei malavitosi è il contrasto tra due contesti narrativi tradizionalmente diversissimi, come il tormento interiore e la tensione per la situazione di pericolo. In “Muttererde” è il contrasto tra la grandiosità spaventosa dell’oceano ostile, e il tarlo di inumanità e idiozia che corrode la casa comune dei personaggi, la petroliera Muttererde (“Madre Terra”, in tedesco).

Ma non si tratta di accostamenti facili. Come in ogni ricetta che avvicina ingredienti dai sapori lontani, la sapienza sta nella scelta degli altri elementi, che servono per farli “legare”. Qui sarà forse la maestria visiva, o la capacità di costruire un ritmo emotivo fatto di tanti elementi diversi; ma che non rallenta mai.

Gipi

Esterno notte

Coconino Press, Bologna 2003

96 pagg. 13 €

Ricordo di Guido Crepax. La sua matita disegnava il desiderio

Il Sole 24 Ore, 3 agosto 2003

Guido Crepax è stato noto al grande pubblico italiano soprattutto come autore di fumetti fortemente e raffinatamente erotici, costruiti attorno ad alcune eroine, il nome di una delle quali è ormai universalmente associato al suo: Valentina. Ma solo i lettori appassionati di fumetti di valore sanno quanto importante sia stato il suo contributo al raggiungimento della maturità di quest’arte sottovalutata. Guido Crepax non è stato soltanto un narratore e disegnatore così bravo da permettere che venisse riconosciuta dignità culturale alle sue fantasie erotiche nell’Italia perbenista degli anni Sessanta e Settanta, ma anche uno che ha inventato un modo nuovo di raccontare a fumetti, sperimentando una quantità di tecniche espressive che sono in seguito entrate stabilmente nel linguaggio del fumetto d’autore.

La sua storia di fumettista è legata a doppio filo a quella della rivista Linus, che nasce nel 1965 con l’esplicito programma di far conoscere agli italiani il fumetto di qualità, e gli pubblica dopo pochi mesi la sua prima storia: “La curva di Lesmo”. È la prima volta di Crepax fumettista, ma è anche la prima volta che Linus dedica tanto spazio a un autore italiano. È una storia centrata su un personaggio dotato di un ultrapotere, una versione un po’ particolare delle storie dei supereroi che arrivavano dagli USA o degli eroi negativi che stavano impazzando in Italia. La differenza, rispetto a questi modelli un po’ ingenui, era tuttavia evidente appena si incominciasse a leggere, sia per il disegno, raffinato e del tutto alieno agli effetti dinamici mirabolanti, sia per il modo di raccontare, attento alla psicologia dei personaggi e alle loro relazioni umane – al punto che il superpotere di Neutron, il protagonista, era fin dall’inizio un aspetto marginale delle vicende, assai poco influente nella dinamica complessiva.

È all’interno di questa storia che fa la sua prima comparsa Valentina, destinata a innamorarsi di Philip Rembrandt, alias Neutron, e ben presto a sposarlo. E poi, negli anni successivi, storia dopo storia, destinata a diventare ben più importante di lui nell’economia dei racconti. Neutron perderà infatti progressivamente il suo potere, e finirà per scomparire anche fisicamente dalla vita di lei – mentre le storie di Valentina vireranno verso una costante contaminazione tra reale, memoria e immaginazione, in cui l’erotismo sarà, volta per volta, sempre più presente.

Siamo quindi debitori a Crepax di aver dato all’erotismo per immagini un aspetto difficilmente attaccabile dai censori, che nei medesimi anni in cui si iniziavano a dispiegare le morbose fantasie di Valentina avevano gioco facile (e spesso non del tutto immotivato) a condannare molte altre produzioni visive. Il gioco condotto da Crepax era troppo evidentemente consapevole e intellettuale, troppo pieno di riferimenti culturali e – possiamo aggiungere noi – troppo graficamente innovativo, per poter essere assimilato a quello povero e pacchiano dei prodotti pornografici, a fumetti o di ogni altro tipo.

Oggi non ci resta che salutare un maestro che se ne va, a settant’anni, dopo averci insegnato mille modi conturbanti di riconoscere e disegnare i nostri desideri più segreti, e mille nuovi modi di fermare il tempo sullo spazio della carta.

Dino Buzzati. Le tavole inquietanti

Il Sole 24 Ore, 29 settembre 2002

A trent’anni dalla morte, Dino Buzzati continua oggi a inquietare i suoi lettori. Personaggio atipico della letteratura italiana è stato nel corso della sua vita, e tale rimane ancora oggi, legato a una visione fantastica della realtà che in Italia, a parte lui e pochissimi, non ha mai avuto grande fortuna.

Ma la diversità di Buzzati non si esaurisce con la sua differenza come letterato: tra il 1966 e il 68 egli lavorò infatti a una strana opera, nella quale la storia non viene raccontata soltanto attraverso le parole, e in cui la sua passione per il disegno e la pittura poteva esprimersi narrativamente. Poema a fumetti fu così pubblicato da Mondadori l’anno seguente, il 1969, e nonostante i commenti imbarazzati della critica (che faticava ad accettarne l’idea ed era imbarazzata dai numerosi nudi che vi comparivano) fu un clamoroso successo di pubblico (esaurito in pochi giorni e ristampato dopo meno di due mesi) e fruttò a Buzzati un premio letterario.

Nonostante il titolo, non si trattava di una normale storia a fumetti. Buzzati era sì un grande consumatore e conoscitore di racconti per immagini, come testimonia la sua biblioteca personale e come dimostra una sua nota foto che lo ritrae mentre disegna in casa propria – e alle sue spalle si vede benissimo, appesa agli scaffali, una locandina di Diabolik. Ma non era certo un fumettista; e quello che portò a compimento nei due anni di lavoro finì per essere un fumetto assolutamente anomalo, in cui un geniale dilettante ricostruiva a modo suo le tecniche di rappresentazione e di montaggio visivo e narrativo.

Nel convegno “Buzzati, fumetti e altre visioni”, che si è tenuto a Belluno e a Feltre dal 12 al 14 settembre è serpeggiata infatti, tra le molte altre cose, la confessione di un’esperienza comune a molti (compreso chi scrive): delusi da una prima lettura e poi lentamente conquistati e affascinati durante le successive. Buzzati sapeva benissimo di aver prodotto un’opera inconsueta, al punto che ne fece dono alla moglie dicendole che non la si sarebbe pubblicata prima di vent’anni – e fu solo lei a insistere con Mondadori, a sua volta un po’ perplesso. Se si trattava di un’opera a fumetti – e certamente lo era – era comunque anomala persino per i lettori abituali di racconti per immagini; figuriamoci poi come doveva apparire per il pubblico più tradizionalmente letterario!

Questa anomalia è stato uno dei temi ricorrenti del convegno, organizzato dai Comuni di Belluno e Feltre e dall’Associazione Internazionale Dino Buzzati diretta da Nella Giannetto. Nei tre giorni di lavoro si è esplorato l’universo culturale degli anni Sessanta a cui Buzzati faceva riferimento, tra letteratura colta, pittura, fumetto, fotoromanzo e pubblicazioni erotiche, di livello sia raffinato che popolare – e ne è uscita l’immagine di una persona controcorrente, interessata e attenta sia alle forme di comunicazione consacrate dall’accademia e dalle consuetudini intellettuali, sia a quelle emergenti o del tutto sotterranee, se non talvolta palesemente osteggiate persino dalla giustizia.

La bella mostra “Buzzati 1969: il laboratorio di Poema a fumetti”, curata da Mariateresa Ferrari, è stato l’inevitabile punto di partenza di queste riflessioni. La mostra infatti documenta, tavola per tavola, quali siano state le fonti di Buzzati, e come sia proceduto l’attento lavoro di costruzione visiva – gli studi grafici, la scelta dei modelli, le riprese fotografiche, il passaggio dalle fotografie ai disegni… E scopriamo così davvero dal vivo la varietà dei suoi interessi visivi, e la sua capacità di integrare nel racconto suggestioni apparentemente lontanissime – comprese le proprie, quelle che nel corso della sua attività di pittore si erano già materializzate sulla carta o sulla tela negli anni precedenti.

La mostra, pure molto ben allestita, è aperta a Palazzo Crepadona, a Belluno, sino al 31 ottobre – ma per chi non avesse modo di arrivarvi esiste anche un ottimo catalogo, pubblicato da Mazzotta, con i saggi di Alessandro Del Puppo e Roberto Roda, oltre a quelli della curatrice. Una seconda mostra, più piccola ma non priva di interesse, centrata sui dipinti di Buzzati e di alcuni “buzzatiani”, è aperta sino alla stessa data presso la Galleria d’Arte Moderna di Feltre.

Male di vivere, una telenovela

Il Sole 24 Ore, 21 ottobre 2001

Non so se sia corretto definire Daniel Clowes un autore minimalista. Certo le tematiche più o meno sono quelle, ma a differenza degli autori minimalisti, che assai spesso sono in grado di suscitare in me una noia mortale, le storie di Clowes, nonostante la dimensione sottilissima degli eventi che vi vengono narrati, hanno la portata ritmica ed emotiva di storie serrate di azione.

E’ una strana, singolare ricetta. I personaggi di Clowes sono spesso persone normali, semplicemente minate ciascuno dal proprio specifico male di vivere. Vivono una vita qualsiasi, fatta di eventi che sembrerebbe non valga la pena di raccontare – eppure, quando è Clowes a raccontarli, sono altrettante tragedie classiche, o shakespeariane.

Forse il bandolo della matassa, per capire come questo materiale umano così irrilevante possa acquisire nelle sue mani tanto rilievo, sta nell’osservare l’altro tipo di personaggi che ricorrono nell’universo di Clowes. E qui la memoria corre alle opere di una grande protagonista della rappresentazione del male di vivere americano: Diane Arbus. Tutti ricordiamo le sue foto di persone comuni, una galleria di orrori festivi, di inconsapevoli depravazioni da party, di tristezze in vacanza: tanto più terribili quanto più ostentanti questa inconfondibile marca di normalità.

Clowes è probabilmente meno maniacale e meno terribile della Arbus, ma solo perché un’ombra di ironia scende sempre a rendere più lieve la sua mano, e l’orrore si trasforma nelle sue storie in malinconia, la depravazione in semplice infelicità, spesso neppure compresa sino in fondo dal soggetto che la vive. A differenza della Arbus, poi, che trovava i propri soggetti e li eternava con la fotografia, Clowes adopera lo strumento assai più mediato del disegno; e all’icastica immobilità della narrazione fotografica sostituisce la fluidità articolata di un autentico raccontare, sviluppato nel tempo. Insomma: un autentico fumettista, e di grande, autentico talento.

Negli Stati Uniti, dove vive e lavora, Clowes pubblica una rivista aperiodica, Eightball. Eightball è realizzata interamente da lui, e contiene, a puntate, le storie da lui scritte e disegnate. Queste storie vengono spesso raccolte in volumi, e ne sono usciti parecchi in lingua originale. I lettori italiani ne possono trovare invece solo tre: L’antologia ufficiale di Lloyd Llewellyn, pubblicato da Telemaco nel 1992, Ghost World, pubblicato da Phoenix nel 1999, e David Boring, in uscita in questi giorni da Coconino Press. E’ di quest’ultimo volume che intendo parlare.

David Boring rappresenta indubbiamente un punto di arrivo, il prodotto della maturità di un vero narratore, che compie quest’anno i suoi quaranta. Il tipo di storia non è diverso dalle storie che Clowes ha sempre raccontato: solo viene in qualche misura accentuata qui una vena lievemente surreale che è spesso presente anche altrove, e aggiunge alle storie sfumature vagamente oniriche.

David Boring, il protagonista di questa storia, è un giovane tra i venti e i trent’anni. Un giovane con delle capacità, che riesce in quello che fa, e gode di un successo particolare con le donne. Ma appare ammalato di una singolare forma di atarassia, che non gli impedisce tutto sommato di agire, ma è come se un velo separasse le sue azione dalla possibilità di viverle davvero. Poi David si innamora, e lei pare ricambiarlo ma insieme gli si nega. E alla fine, dopo esserglisi finalmente concessa, scompare. Alla disperazione di David si aggiunge ora il colpo di scena: uno sconosciuto gli spara alla testa, ferendolo gravemente.

Durante la convalescenza, assistito dalla madre e da un piccolo gruppo di amici, ritirato su un isolotto senza contatto col mondo, David incomincia a esplorare i propri ricordi. E incomincia, in particolare, a cercare di ricostruire l’immagine di un padre che lui non ha mai conosciuto: la madre, infatti, arrivata per gelosia a detestarlo, ne ha cancellata ogni traccia. Ma David aveva trovato, qualche tempo prima, una storia a fumetti che aveva realizzato suo padre, disegnatore minore del genere supereroi. In questa storia (una tipica storia di genere con tutti i luoghi comuni dei supereroi anni sessanta) e nelle sue evoluzioni, che ci vengono presentate piano piano, David cerca l’immagine del padre. E’ come un puzzle da ricostruire, un puzzle che diventa ancora più complesso quando sua madre gli trova la rivista e la straccia in mille pezzi.

David guarirà e ritroverà le tracce dell’amata solo una volta che si sarà ricostruito una vita sentimentale con un’altra, e allora ancora una volta la pressione della memoria lo porterà nelle direzioni più strane. La storia continua a lungo, come una telenovela di grande qualità, in cui colpi di scena che altrove potrebbero apparire tipiche mosse di genere vengono raccontati con tale intensità da restituirci la loro vivezza primaria, la loro carica emotiva autentica – quella che il mestiere degli sceneggiatori televisivi non è più (non è mai?) stata capace di restituire ai loro – nonostante questo – innumerevoli spettatori.

I lettori di David Boring saranno probabilmente assai meno di quelli di Beautiful, ma in fondo non si tratta davvero di una storia per tutti. Non che Clowes sia complicato da leggere, ma forse questo mondo di sfumature emotive richiede un’attenzione di cui non tutti i lettori sono disposti a fare uso. Un’attenzione, comunque, assai ben ricompensata.

Daniel Clowes

David Boring

Coconino Press, Bologna, 2001

128 pp. £.28.000

Pittura e fumetto in dialogo

Il Sole 24 Ore, 19 novembre 2000

Colpisce, nella produzione di Lorenzo Mattotti, la varietà della anime che vi si possono incontrare. C’è il Mattotti fumettista, attento a utilizzare la materia del colore e la luce (o la linea sinuosa del pennino) per riempire di spessore i suoi racconti, vignette che sarebbero dipinti, se il Mattotti pittore non fosse ben consapevole che la pittura è una cosa diversa, che si confronta con una storia ed esigenze comunicative differenti. Per questo, nel Mattotti pittore, il racconto o l’episodio scivola delicatamente sullo sfondo, diventa mera occasione per un gioco di rapporti di colore, un’evanescenza del reale a vantaggio della pura visione, un dialogo di campiture che sono omogenee solo a prima vista – e sulle quali, occasionalmente, il racconto ritorna a posteriori, istoriando quegli spettri di figure con graffiti di vaga memoria orientale.

E c’è il Mattotti illustratore, quello più noto, forse, e ancora diverso. In cui due concezioni opposte dell’illustrazione convivono lasciando ora più forza all’una ora all’altra: da un lato l’illustrazione come – appunto – immagine che “illustra”, presentando o raccontando in nuce una situazione; dall’altra l’illustrazione come invenzione grafica, idea visiva che cattura l’occhio per i rapporti cromatici e le forme. Si potrebbe pensare che questa opposizione, tra il narrativo e il visivo, riassuma nel Mattotti illustratore il fumettista e il pittore; ma si andrebbe fuori strada.

Il narrare dell’illustratore è fatto dell’inventare la situazione emblematica, del coglierne il momento cruciale, dell’avvicinare i simboli in modo da trasformarli in discorso – un agire ben diverso dal narrare del fumettista, che si basa sulla sequenza, sul lento e progressivo disvelamento delle passioni e delle tensioni, e in cui ogni vignetta è carica di tutti i significati trasmessi dalle vignette che l’hanno preceduta.

D’altro canto, le costruzioni visive del Mattotti illustratore potrebbero ben trovare spazio pure nella sua pittura, e invece in questa quasi non ve n’è traccia. C’è un non troppo velato esprit de géometrie in queste illustrazioni, in cui diagonali e ortogonali organizzano lo spazio visivo con tale rigore che persino le curve, che restano comunque frequenti e rilevanti, sembrano adeguarsi alla loro icasticità. Sembra che con le sue rette Mattotti delinei un ordine del mondo sopra cui le sue curve disegnano variazioni visivamente ammalianti: ma sono le rette a dar senso alle curve! Come sono le campiture piatte a dar rilievo alle aree di colore sfumato e alle irregolarità presenti e frequenti nell’uniformità del colore…

Nel Mattotti pittore questa ferrea organizzazione del mondo è invece del tutto assente. Lo si vede bene nella serie straordinaria dei taccuini di pittura su carta nepalese, dove la porosità della carta diffonde il colore, e il gioco visivo sarebbe praticamente solo cromatico se non vi ritornasse, occhieggiante, lo spettro del racconto, il riferimento alla figurazione orientale. E il pennino, che negli spazi ampi delle tele non ha modo di essere utilizzato, trova finalmente qui il modo di agganciare il colore, di fargli come da controcanto. Quel pennino che abbiamo visto così fantasioso e insinuante nei 240 disegni in bianco e nero di Linea fragile, pubblicato qualche mese fa da Nuages di Milano.

Il percorso di segni e colori di Lorenzo Mattotti, dai fumetti degli anni Settanta a quelli degli anni Novanta, dalle illustrazioni per Vanity al manifesto di Cannes 2000, dai dipinti su tela e su carta al suo cinema d’animazione, si trova oggi in mostra ai Musei di Porta Romana di Milano, in una curata e ricca esposizione. Troppo affollata di immagini, ha suggerito qualcuno. A noi non è parso che ci fosse ragione per farne economia.

Lorenzo Mattotti, Segni e colori

Musei di Porta Romana, viale Sabotino 22, Milano

Dal 19 ottobre al 26 novembre

Catalogo stampato da Hazard Edizioni, 104 pp., £. 48.000

|

Post recenti

-

Babel, Connessioni: due antologie

-

No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?

-

La spigolatrice callipigia

-

La disalterità di Lella De Marchi

-

Lo scrutare nel buio di Laura Liberale

-

Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni

-

Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti

-

Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet

-

Dopo Mafalda

-

Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)

-

Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale

-

Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti

-

Storie di polli e di donne sedute

-

La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)

-

Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere

-

Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)

-

Scrivono di me, su Bologna in Lettere

-

Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare

-

Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito

-

Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria

|

Some Books of Mine ------------------

------------------

------------------  ------------------  ------------------  ------------------

------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog

|

Come tante polemiche, anche questa ha i suoi aspetti divertenti, a saperla guardare. La statua è brutta, anche se la donna raffigurata è bella, o perlomeno ha un aspetto che al maschio medio italiano stimola presumibilmente desiderio. Se il suo titolo, invece di essere quello che è, fosse Venere callipigia, non sarebbe probabilmente più riuscita come opera, ma certamente l’intenzione dell’autore sarebbe più apprezzabile; però i finanziamenti pubblici non sarebbero arrivati.

Come tante polemiche, anche questa ha i suoi aspetti divertenti, a saperla guardare. La statua è brutta, anche se la donna raffigurata è bella, o perlomeno ha un aspetto che al maschio medio italiano stimola presumibilmente desiderio. Se il suo titolo, invece di essere quello che è, fosse Venere callipigia, non sarebbe probabilmente più riuscita come opera, ma certamente l’intenzione dell’autore sarebbe più apprezzabile; però i finanziamenti pubblici non sarebbero arrivati.

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti