Ho pensato di ripubblicare qui, a distanza di tre anni, gli articoli già usciti sulla rubrica da me curata, “Figure cifrate” sulla rivista di Laura Scarpa, Scuola di fumetto. Così, a questa distanza di tempo, non le faccio più concorrenza, e magari le faccio invece un po’ di meritata pubblicità. Continuerò con periodicità bimestrale, come quella della rivista, in modo da mantenere il distacco temporale.

Dopo due passi in avanti, da maestro ad allievo (Pratt-Muñoz e Muñoz-Mattotti), stavolta ne facciamo uno di fianco in questa rubrica, a chiudere l’anno del trentennale di Valvoline, e parliamo di Igort, un altro che di debiti nei confronti di Muñoz e di Sampayo ne ha avuto parecchi – ma li aveva ben digeriti già qui. “Sinfonia a Bombay” viene pubblicato su AlterAlter, all’interno del supplemento Valvoline, nei primi mesi del 1983. La versione che prendiamo in esame qui non è però l’originale, bensì quella della riedizione Coconino di pochi mesi fa, colorata digitalmente dall’autore (l’originale era in bianconero).

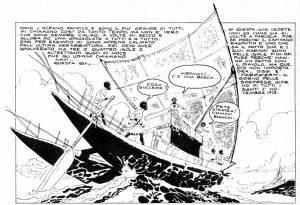

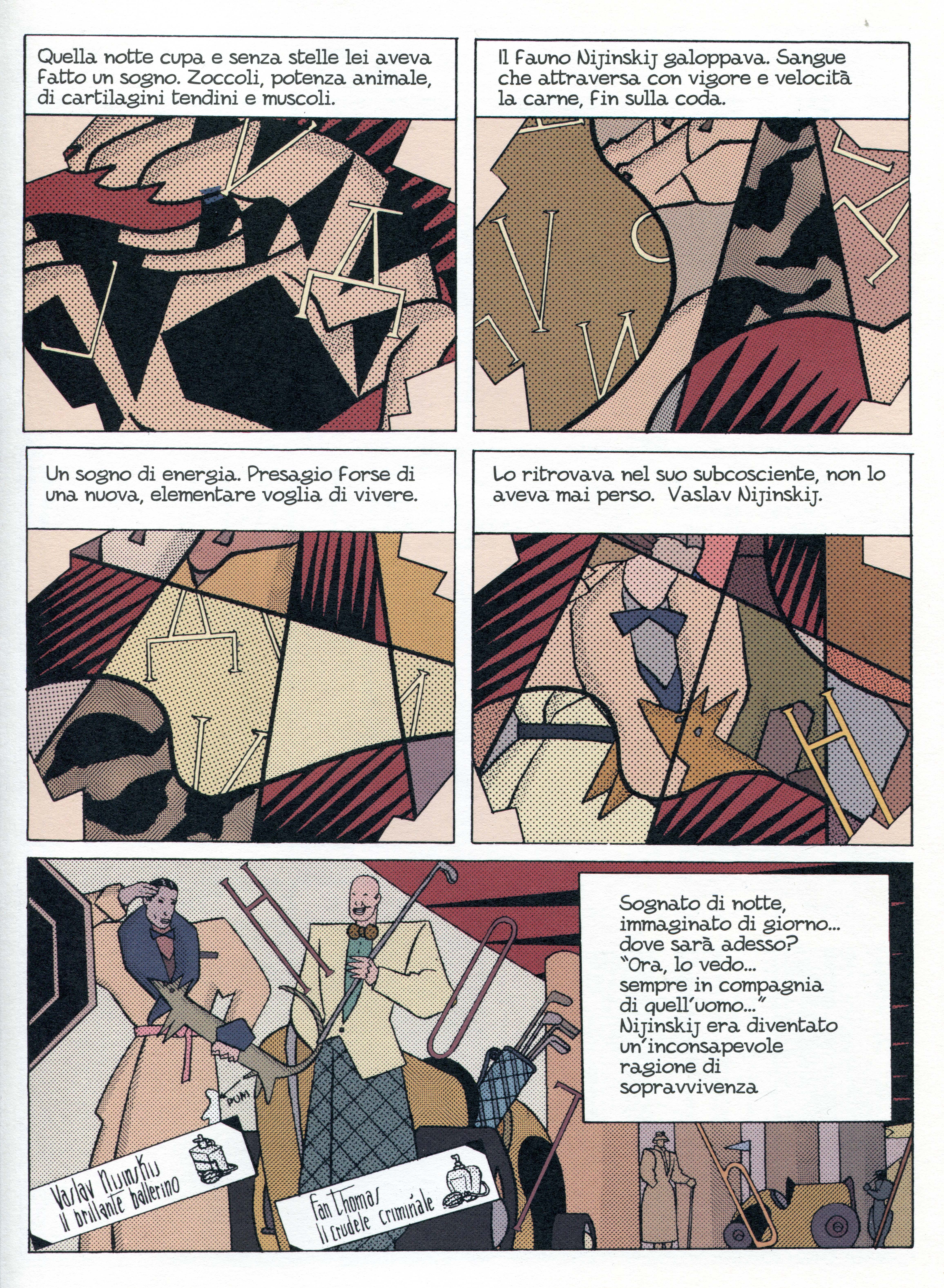

Ho scelto di lavorare sulla nuova edizione per diverse ragioni. Intanto perché è stata proprio la nuova edizione a riportarmi all’attenzione questo testo. Poi perché la qualità della riproduzione è talmente migliore di quella dell’edizione AlterAlter da permettere di godere di una serie di dettagli e sottigliezze che là rimanevano facilmente inosservati. Infine anche proprio per la qualità dell’operazione di colorazione, effettuata da Igort con estrema delicatezza: per molte pagine si tratta di poco più dell’introduzione di una dominante tonale quasi insatura (invece di avere, per esempio, una puntinatura grigia ne abbiamo una leggermente ocra), ed è in maniera graduale e insensibile che i colori arrivano anche ad avere anche un ruolo di contrasto cromatico – sino a queste due pagine (le 68 e 69 del volume), che sono in assoluto tra le più colorate e cromaticamente contrastate. In questo modo il colore continua comunque ad avere un ruolo marginale, valorizzando i contorni neri delle figure, le ombre, e le relazioni tra forme nette, come e meglio che nell’edizione originale.

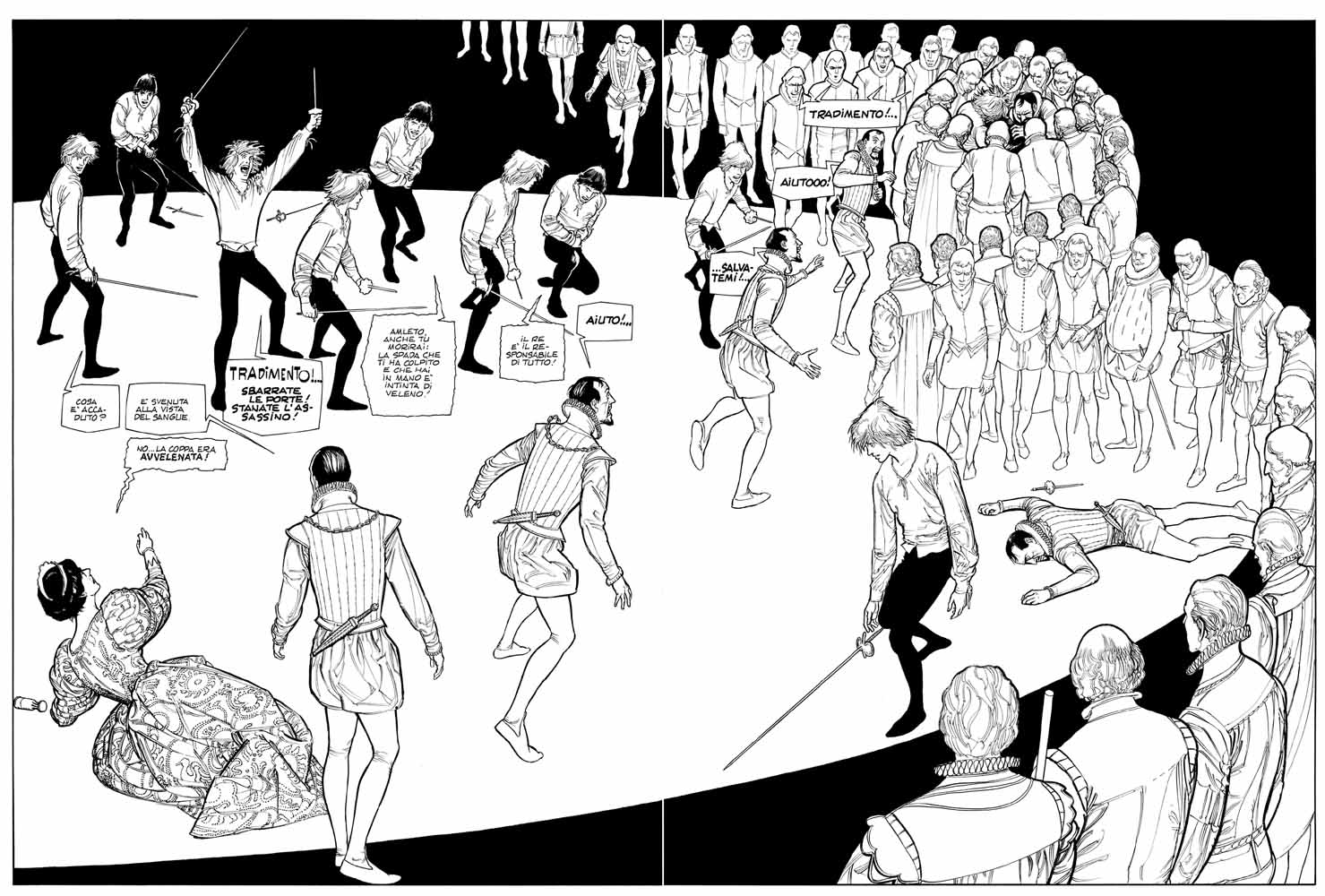

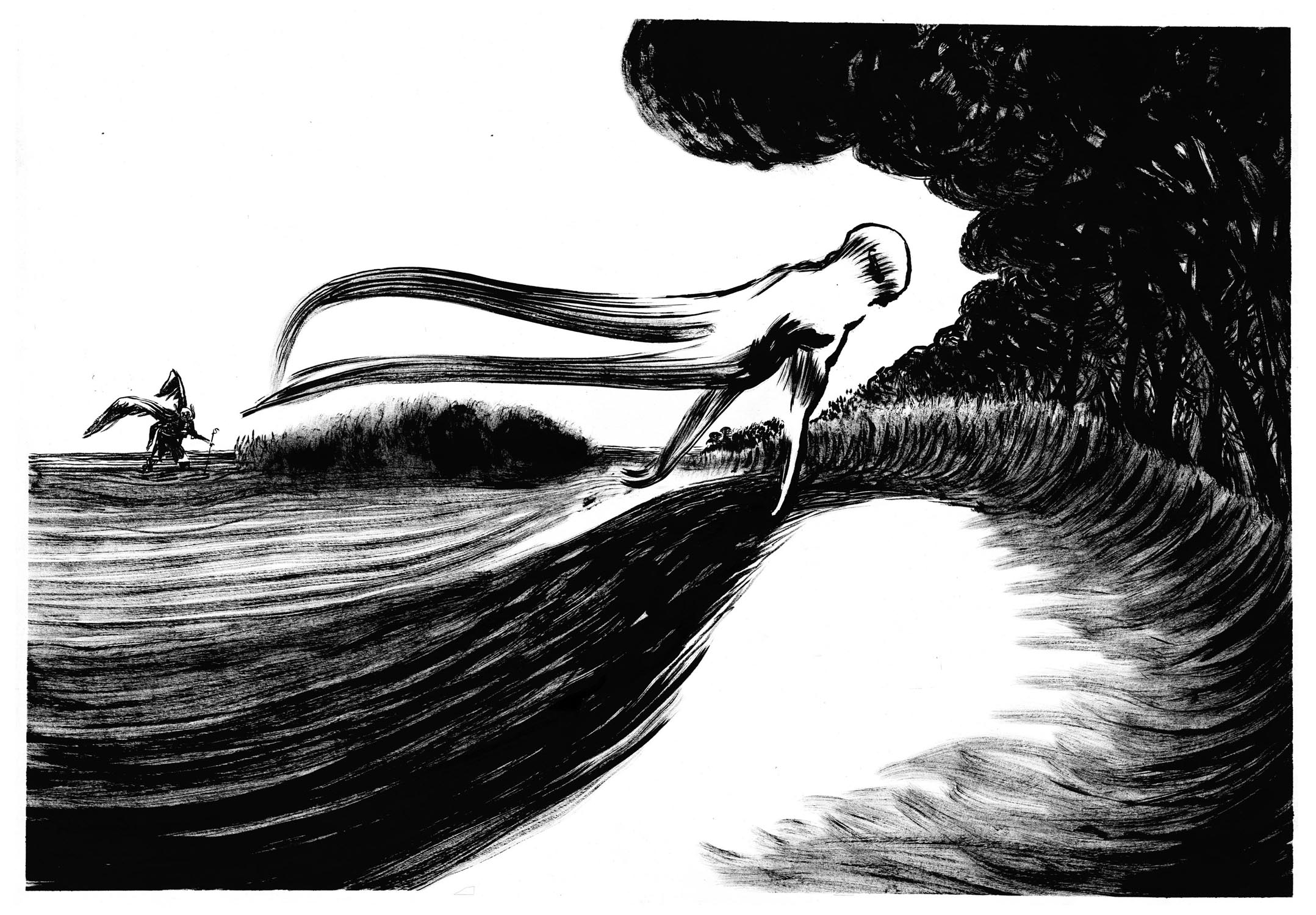

Ci sono ragioni diversificate di interesse in questo lavoro di Igort. Se mettiamo a confronto la sua ispirazione con quella del fratello di percorso Lorenzo Mattotti, ci accorgiamo che ciò che muove Mattotti è una sorta di senso panico nel rapporto con la natura e in generale con le cose, intese nella loro materialità. Anche in Igort c’è un fortissimo senso panico, ma quello che lo muove sono passioni culturali, radicate nella Storia o, meglio ancora, in una mitologizzazione della Storia o delle tendenze culturali (di alcune delle tendenze culturali) che l’hanno costruita. “Sinfonia a Bombay” si snoda dagli anni Venti ai Quaranta attraverso una serie di esotismi: l’India coloniale (e poi l’India indipendente), l’Unione Sovietica, il balletto e Nijinskij, le avanguardie astrattiste e suprematiste, persino Fantomas e l’immaginario fumettistico di quegli anni…

Tuttavia, mentre l’oggetto dell’ispirazione di Mattotti è un oggetto-oggetto che permette, se così possiamo dire, un’applicazione diretta della passione, l’oggetto dell’ispirazione di Igort è un oggetto che è a sua volta un sistema di passioni applicate al mondo. Igort sa benissimo di muoversi sul filo di un estetismo a cui basta poco per rendersi insopportabile, e per questo deve giocare in maniera molto più distaccata, introducendo qua e là elementi di ironia, o soluzioni narrative smaccatamente legate a un genere letterario. Ma, nel complesso, il bello qui è che, nonostante ciascuna singola soluzione, grafica o narrativa, possa essere riportata a un modello rintracciabile, e porti quindi addosso le stimmate del “manieristico”, del “costruito a tavolino”, la storia raccontata e il testo nel suo complesso rimangono una storia e un testo passionali e profondamente emotivi, pieni di coinvolgimento e di mistero.

Osserviamo adesso con attenzione queste due tavole. Siamo in una fase avanzata della vicenda che Othmar sta raccontando al giovane Helios; Othmar ha definitivamente salvato Apa dalla prigionia e sono rifugiati a Mosca. Negli anni della prigionia, un solo episodio aveva colpito Apa, sino a diventare rifugio della sua immaginazione inevitabilmente malata: l’incontro con Nijinskij, il ballerino. Ecco che qui, a Mosca, una pagina di giornale le riporta improvvisamente Nijinskij alla memoria, e Othmar si rende conto che non ha affatto conquistato il cuore di lei.

Le due pagine costituiscono insieme una sequenza e un organismo grafico complessivo. Guardate nel loro insieme delineano due grandi aree, che non coincidono con le pagine: un’area di sinistra, qui a dominante azzurra, che comprende le vignette 1, 2 e 4 della prima pagina; e un’area di destra, che avvicina le vignette 3 e 5 della prima pagina a tutte quelle della seconda. Non è solo questione di un montaggio alternato tra la realtà (vignette 2 e 4) e le visioni di Othmar e Apa (vignette 3 e 5): l’ingrandirsi dello spazio della visione prelude graficamente al suo diventare totale nella seconda pagina, sino al ripresentarsi come modalità grafica per un’altra sorta di realtà, in sé ancora irreale, e tuttavia destinata, nel giro di poche pagine, a produrre conseguenze reali.

Andiamo ora a vedere come è costruita questa visione. Anticipata dalle tre ironiche figurine danzanti in fondo alla dida con cui si apre la prima pagina, l’immagine di Nijinskij in vignetta 3 era già apparsa nelle pagine precedenti, presentata come riproduzione del manifesto di una tournée a Tokio (un altro esotismo ancora). Il retro del giornale tenuto in mano da Apa mostra bene una scritta e un marchio che sono quelli di Valvoline, a loro volta deformati come caratteri pseudocirillici. L’immagine in vignetta 5 è costruita attraverso il montaggio di forme prese sia dal manifesto che dalla scritta.

Nelle vignette della seconda pagina queste forme vanno incontro a una trasformazione quasi musicale, con un procedimento cinematografico alla Ballet mecanique, dove invece che forme alla Leger si trovano ad agire forme alla Malevich o alla Lisitzky (ecco altri esotismi ancora, da aggiungere alla lista), sino ad arrivare all’immagine concreta, neo-reale (ma non del tutto reale, lo si vede bene) alla fine, che sarebbe magari insopportabilmente estetizzante se non fosse piena di piccoli elementi parodistici (l’automobile quasi da zio Paperino in fondo a destra, le lettere che ancora fluttuano nell’aria confondendosi con le mazze da golf, il cane futurista un po’ da Signor Bonaventura che piscia allegramente sull’elegante mise del padrone…).

Pur preso dalle sue passioni, Igort non è perso in loro. L’ironia permette la distanza dal mito, senza ucciderlo affatto. E nel mito di Igort alta cultura e cultura quotidiana convivono benissimo. Per questo dobbiamo non solo perdonargli l’estetismo, ma anzi ringraziarlo per essere riuscito a fare attraversare pure noi impunemente questa porta pericolosa.

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Leave a Reply