Volevo scrivere un post sulla poesia; volevo scrive un post su una poesia. Credevo di averla, la poesia su cui scrivere. Poi l’ho riletta, e non era adatta. Ci sono poesie che, quando le togli dal contesto in cui sono state pubblicate, si disfano, non reggono l’isolamento, perdono senso e valore. Questo non significa che siano cattive poesie, ma solo che, come tutta la poesia, sono delicate; sono come un cibo dal sapore così delicato che, se lo combini o lo accosti male non lo senti più, e diventa insignificante, e ti domandi perché te l’abbiano proposto.

Così sono andato alla ricerca di poesie un poco più robuste, che almeno potessero reggere l’isolamento dell’autonoma citazione, l’essere messi lì, come testi davvero autonomi, davvero autoconclusivi, così come siamo abituati dai tempi della scuola a considerare le poesie – le quali, certo, testi autoconclusivi lo sono, ma insieme anche no, perché a scuola ogni poesia ci viene propinata insieme con un sacco di informazione e di critica, che la rendono niente affatto autonoma, niente affatto autoconclusiva. Non è certo come leggere una raccolta, un vero libro di poesie (la poesia a scuola è sempre travisata, tradita) ma è comunque qualcosa, una preparazione, un riferimento, un riassunto del contesto che ci fa da sfondo.

Che cos’è che rende una poesia sufficientemente robusta (almeno in questo senso) da essere riportata da sola, da essere citata come testo autonomo? Naturalmente non il fatto di essere migliore e certamente non quello di essere peggiore. Forse una certa capacità di crearsi da sola il contesto, e quindi, di conseguenza, una certa forza, un qualche impeto – anche magari a costo di un poco di retorica: per avere forza, un testo deve presentare degli elementi che siano riconoscibili con qualche facilità, e gli elementi riconoscibili sono ovviamente elementi noti. Se non lo fossero, richiederebbero molto più tempo ed energia (e contestualizzazione) per essere compresi; il che non andrebbe necessariamente a scapito della qualità, ma certamente della forza, e dell’autonomia di presentazione.

Ho trovato quello che cercavo, dopo qualche tentativo, in un volume di Giovanna Sicari: Epoca Immobile (Jaca Book 2004). Ce n’erano parecchie, lì dentro, di poesie che facevano al caso mio, e ne ho scelte due. Ecco la prima:

Di lutto indescrivibile amore

È senza il tempo di una storia

ogni giorno una prostituta mi guarda

ha come me una fascetta sul braccio

anch’io della sua razza randagia irosa in cammino

mi mescolo al suo sonno alle sue albe

di cagna che vede giorno dopo giorno l’aprile nel petto

e solchi di strappi, pressioni, e tutto

il nuovo muta e si è miti per forza come lei,

bella bella di giorno mentre il suo lutto preme in un gorgo

e quando piove, il corpo aperto sbatte alla porta

del tempo – mostra quella fascetta sul polso infermo –lei non lo sa da dove viene il pianto

dalla profondità di miserie e rancori

dalla classifica dell’odio, da un pomeriggio infame di luce

La componente retorica è piuttosto evidente: è il tema dell’identificazione dell’io poetico con un escluso, un calpestato, qualcuno che ha ragioni evidenti per star male, un correlativo oggettivo del proprio dolore. A questo va aggiunto un elemento formale meno immediatamente riconoscibile, ma non meno efficace. La prima parte della poesia è costituita da un unico lungo crescendo, in cui, verso dopo verso, aumenta la concitazione e la frequenza degli enjambement – secondo un modello classico stranoto, quello del sonetto di Foscolo A Zacinto. E sarà un caso, ma anche qui, proprio come là, il crescendo dura esattamente undici versi. Non è invece certamente un caso (non perché la Sicari abbia voluto rifarglisi esplicitamente, ma di sicuro ce l’aveva nelle orecchie) che la poesia prosegua con quella chiusa, dove il tono diventa esplicativo e rassegnato; e non è un caso che il primo verso della chiusa sia un endecasillabo, che riprende per un attimo proprio il tono del foscoliano “Tu non altro che il canto avrai del figlio”. Quando si usa il verso libero, l’improvvisa irruzione di uno schema metrico tradizionale (come l’endecasillabo) segna sempre un momento di rilievo, attraverso l’emersione inaspettata di un’eco della tradizione.

Potrei continuare, ora, a elencare gli elementi retorici, le riprese da una qualche tradizione. C’è il modo in cui l’immagine della fascetta sul braccio si propone all’inizio del crescendo, e poi si ripropone alla fine, con ben altra densità di significato, ora – anche qui secondo un modello di cui si potrebbero trovare tanti antecendenti. C’è la struttura tripartita della chiusa, sancita da tre “da”, con una classica progressione (in senso musicale), a cui corrisponde, dal punto di vista del senso, un nuovo breve crescendo – che culmina in un tragico ossimoro, quel pomeriggio di luce che potrebbe essere splendido se non fosse infame, perché infame è la vita che lo rende tale.

Spiegare una poesia è, inevitabilmente, riportarla al già noto; è quello che il lettore consapevole fa, nell’atto stesso di leggerla. Non si legge poesia né nulla, senza compiere questa operazione. Ma la ragione per cui un componimento poetico ci colpisce non è l’aderenza a una qualche tradizione. Dovremmo dire, semmai, che il componimento ci colpisce e, insieme, aderisce a una qualche tradizione; e attraverso questa coincidenza quella stessa tradizione improvvisamente ritorna viva, e improvvisamente ritorna a rappresentarci, a essere parte attiva di noi. Spiegare le poesie può essere utile, ma se il lettore non ne coglie autonomamente il lampo, la vita, il grido di esistenza, se non sente di colpo la corrispondenza con il proprio stesso sentire, qualsiasi spiegazione è del tutto inutile. La poesia è un meccanismo che mette in relazione il nostro sentire personale, privato, intimo, con quello collettivo e sociale, fatto di tradizione e di regole e di consuetudini e di stratificazioni: solo se riusciamo a sentire entrambe le cose, la poesia funziona (e che oggi, nonostante tutto, la forma dominante di poesia sia ancora la lirica è probabilmente legato al fatto che il nostro sentire personale, privato, intimo, resta legato all’idea di un io ugualmente privato e intimo – ma non è sempre stato così, né è detto che lo debba essere in futuro). Le spiegazioni ci aiutano a imboccare la strada buona, ma se poi non arriviamo a questo sentire unificante, le spiegazioni sono state inutili.

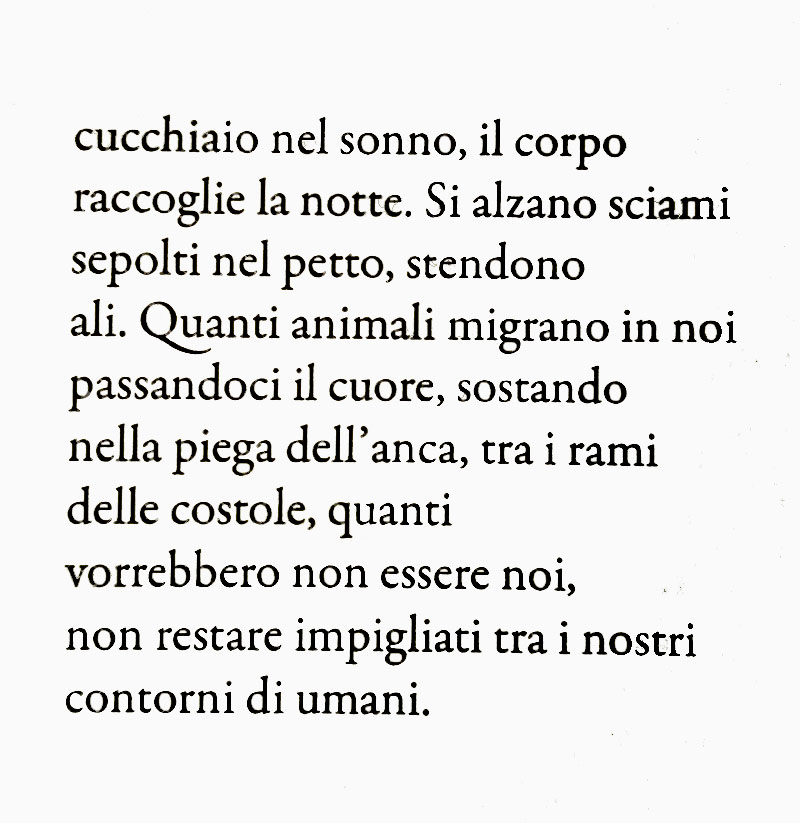

La seconda poesia della Sicari è quella che riporto qui sotto, meno drammatica, meno immediatamente riconducibile a strutture note (che però, a saperle ascoltare, ci sono ugualmente). La metto qui, senza commenti. Ho già parlato abbastanza.

I piedi sono candidi

I piedi sono candidi ma non ho scarpe buone

non ho cavalli per attraversare

scarpe rasoterra che attanaglino intorno

non ho slanci, privilegi, rare parole

le scarpe svaniscono in un serraglio

per me che non trovo una scorciatoia

per voi che mi custodite intatta.

Dove siete ora – uomini più bravi

di me – vi aspetto in una sala d’albergo

buia contrada in ordine sparso

spari nella notte, foresta, ghiaia,

festa da non udire.

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

[…] di quanto non gli sia la musica, per la sua natura ovviamente verbale. Qualche giorno fa scrivevo (qui) che “la poesia è un meccanismo che mette in relazione il nostro sentire personale, privato, […]