12 Settembre 2016 | Tags: fumetto, Igort | Category: fumetto | Ho pensato di ripubblicare qui, a distanza di tre anni, gli articoli già usciti sulla rubrica da me curata, “Figure cifrate” sulla rivista di Laura Scarpa, Scuola di fumetto. Così, a questa distanza di tempo, non le faccio più concorrenza, e magari le faccio invece un po’ di meritata pubblicità. Continuerò con periodicità bimestrale, come quella della rivista, in modo da mantenere il distacco temporale.

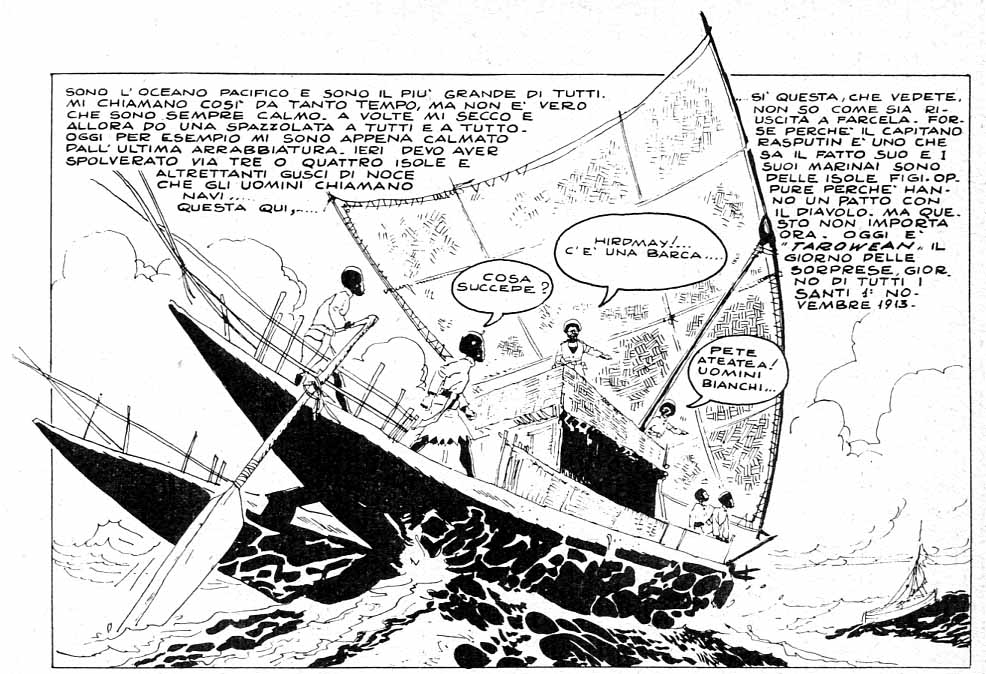

Igort – Sinfonia a Bombay – pagina 68  Igort – Sinfonia a Bombay – pagina 69 Dopo due passi in avanti, da maestro ad allievo (Pratt-Muñoz e Muñoz-Mattotti), stavolta ne facciamo uno di fianco in questa rubrica, a chiudere l’anno del trentennale di Valvoline, e parliamo di Igort, un altro che di debiti nei confronti di Muñoz e di Sampayo ne ha avuto parecchi – ma li aveva ben digeriti già qui. “Sinfonia a Bombay” viene pubblicato su AlterAlter, all’interno del supplemento Valvoline, nei primi mesi del 1983. La versione che prendiamo in esame qui non è però l’originale, bensì quella della riedizione Coconino di pochi mesi fa, colorata digitalmente dall’autore (l’originale era in bianconero).

Ho scelto di lavorare sulla nuova edizione per diverse ragioni. Intanto perché è stata proprio la nuova edizione a riportarmi all’attenzione questo testo. Poi perché la qualità della riproduzione è talmente migliore di quella dell’edizione AlterAlter da permettere di godere di una serie di dettagli e sottigliezze che là rimanevano facilmente inosservati. Infine anche proprio per la qualità dell’operazione di colorazione, effettuata da Igort con estrema delicatezza: per molte pagine si tratta di poco più dell’introduzione di una dominante tonale quasi insatura (invece di avere, per esempio, una puntinatura grigia ne abbiamo una leggermente ocra), ed è in maniera graduale e insensibile che i colori arrivano anche ad avere anche un ruolo di contrasto cromatico – sino a queste due pagine (le 68 e 69 del volume), che sono in assoluto tra le più colorate e cromaticamente contrastate. In questo modo il colore continua comunque ad avere un ruolo marginale, valorizzando i contorni neri delle figure, le ombre, e le relazioni tra forme nette, come e meglio che nell’edizione originale.

Ci sono ragioni diversificate di interesse in questo lavoro di Igort. Se mettiamo a confronto la sua ispirazione con quella del fratello di percorso Lorenzo Mattotti, ci accorgiamo che ciò che muove Mattotti è una sorta di senso panico nel rapporto con la natura e in generale con le cose, intese nella loro materialità. Anche in Igort c’è un fortissimo senso panico, ma quello che lo muove sono passioni culturali, radicate nella Storia o, meglio ancora, in una mitologizzazione della Storia o delle tendenze culturali (di alcune delle tendenze culturali) che l’hanno costruita. “Sinfonia a Bombay” si snoda dagli anni Venti ai Quaranta attraverso una serie di esotismi: l’India coloniale (e poi l’India indipendente), l’Unione Sovietica, il balletto e Nijinskij, le avanguardie astrattiste e suprematiste, persino Fantomas e l’immaginario fumettistico di quegli anni…

Tuttavia, mentre l’oggetto dell’ispirazione di Mattotti è un oggetto-oggetto che permette, se così possiamo dire, un’applicazione diretta della passione, l’oggetto dell’ispirazione di Igort è un oggetto che è a sua volta un sistema di passioni applicate al mondo. Igort sa benissimo di muoversi sul filo di un estetismo a cui basta poco per rendersi insopportabile, e per questo deve giocare in maniera molto più distaccata, introducendo qua e là elementi di ironia, o soluzioni narrative smaccatamente legate a un genere letterario. Ma, nel complesso, il bello qui è che, nonostante ciascuna singola soluzione, grafica o narrativa, possa essere riportata a un modello rintracciabile, e porti quindi addosso le stimmate del “manieristico”, del “costruito a tavolino”, la storia raccontata e il testo nel suo complesso rimangono una storia e un testo passionali e profondamente emotivi, pieni di coinvolgimento e di mistero.

Osserviamo adesso con attenzione queste due tavole. Siamo in una fase avanzata della vicenda che Othmar sta raccontando al giovane Helios; Othmar ha definitivamente salvato Apa dalla prigionia e sono rifugiati a Mosca. Negli anni della prigionia, un solo episodio aveva colpito Apa, sino a diventare rifugio della sua immaginazione inevitabilmente malata: l’incontro con Nijinskij, il ballerino. Ecco che qui, a Mosca, una pagina di giornale le riporta improvvisamente Nijinskij alla memoria, e Othmar si rende conto che non ha affatto conquistato il cuore di lei.

Le due pagine costituiscono insieme una sequenza e un organismo grafico complessivo. Guardate nel loro insieme delineano due grandi aree, che non coincidono con le pagine: un’area di sinistra, qui a dominante azzurra, che comprende le vignette 1, 2 e 4 della prima pagina; e un’area di destra, che avvicina le vignette 3 e 5 della prima pagina a tutte quelle della seconda. Non è solo questione di un montaggio alternato tra la realtà (vignette 2 e 4) e le visioni di Othmar e Apa (vignette 3 e 5): l’ingrandirsi dello spazio della visione prelude graficamente al suo diventare totale nella seconda pagina, sino al ripresentarsi come modalità grafica per un’altra sorta di realtà, in sé ancora irreale, e tuttavia destinata, nel giro di poche pagine, a produrre conseguenze reali.

Andiamo ora a vedere come è costruita questa visione. Anticipata dalle tre ironiche figurine danzanti in fondo alla dida con cui si apre la prima pagina, l’immagine di Nijinskij in vignetta 3 era già apparsa nelle pagine precedenti, presentata come riproduzione del manifesto di una tournée a Tokio (un altro esotismo ancora). Il retro del giornale tenuto in mano da Apa mostra bene una scritta e un marchio che sono quelli di Valvoline, a loro volta deformati come caratteri pseudocirillici. L’immagine in vignetta 5 è costruita attraverso il montaggio di forme prese sia dal manifesto che dalla scritta.

Nelle vignette della seconda pagina queste forme vanno incontro a una trasformazione quasi musicale, con un procedimento cinematografico alla Ballet mecanique, dove invece che forme alla Leger si trovano ad agire forme alla Malevich o alla Lisitzky (ecco altri esotismi ancora, da aggiungere alla lista), sino ad arrivare all’immagine concreta, neo-reale (ma non del tutto reale, lo si vede bene) alla fine, che sarebbe magari insopportabilmente estetizzante se non fosse piena di piccoli elementi parodistici (l’automobile quasi da zio Paperino in fondo a destra, le lettere che ancora fluttuano nell’aria confondendosi con le mazze da golf, il cane futurista un po’ da Signor Bonaventura che piscia allegramente sull’elegante mise del padrone…).

Pur preso dalle sue passioni, Igort non è perso in loro. L’ironia permette la distanza dal mito, senza ucciderlo affatto. E nel mito di Igort alta cultura e cultura quotidiana convivono benissimo. Per questo dobbiamo non solo perdonargli l’estetismo, ma anzi ringraziarlo per essere riuscito a fare attraversare pure noi impunemente questa porta pericolosa.

Nei territori semisommersi dell’arte ‘sequenziale’

Il Sole 24 Ore, 17 settembre 2000

Ho insistito spesso, nei miei interventi su queste pagine, e probabilmente nella maggior parte di loro, su una vena del fumetto che, pur confrontandosi – necessariamente – con l’editoria e il mercato, nasce non da considerazioni di editoria e di mercato, bensì, nella più classica tradizione di quello che in Occidente viene considerato arte, da un bisogno espressivo da parte del proprio autore, un bisogno di raccontare, e, nel caso specifico, di raccontare per immagini.

Una vena piccola, all’interno di un ambiente, quello del fumetto, che è già ristretto di suo. Una vena che costringe gli autori che ne fanno parte a cercare il successo in altre parti del mondo, o a vivere una vita economicamente incerta, perché anche quando questo successo arriva, esso non ha niente a che fare con quello delle star di qualsiasi altra forma espressiva. E se questo può confermare lo stereotipo dell’artista geniale e mal compreso, che il riconoscimento di questo stereotipo valga almeno come indicazione che qui si sta davvero creando qualcosa di interessante, che lotta con mille difficoltà per farsi riconoscere e apprezzare!

Un piccolo ma ben organizzato contributo a far conoscere questo mondo semisommerso ci arriva da un’iniziativa che ha sede presso la Festa Nazionale dell’Unità di Bologna. Si chiama “Territori del racconto a fumetti”, e si compone di una mostra, di una serie di workshop per giovani autori, di una serie di incontri serali per il pubblico, di un libro di interviste agli autori presenti in mostra. Gli organizzatori sono Stefano Ricci, Giovanna Anceschi e Igort. Di loro, i primi due sono anche i curatori della rivista Mano, che conduce con competenza e impegno da alcuni anni un discorso sulla manualità del disegno e della grafica, e di cui il volume-catalogo con le interviste agli autori rappresenta il numero 5.

“Territori” mette in mostra ben 450 tavole di otto autori, provenienti da tutto il mondo: Francesco Altan (Italia), Baru (Francia), Charles Burns, David Mazzucchelli, Adrian Tomine (USA), José Muñoz e Carlo Sampayo (Argentina), Jiro Taniguchi (Giappone). Molto vi sarebbe da dire su ciascuno di loro, e per quanto si possa riassumere, comunque più di quanto potrebbe contenere questo spazio. In comune, piuttosto, questi autori hanno la concezione del fumetto come un mezzo espressivo per costruire testi a più livelli di lettura. C’è chi gioca più sulla provocazione (come Altan, Baru, Burns, Muñoz e Sampayo) e chi più sul personale e biografico (come Mazzucchelli, Tomine e Taniguchi), ma quale che sia l’approccio esteriore il discorso che vi sta dietro è sempre sfumato e multiforme. Del lavoro di ciascuno la mostra ha selezionato aspetti in cui il territorio appare come qualcosa di più di un semplice sfondo, e in cui l’appartenenza a un luogo è un tema centrale.

Non si tratta però di semplici disegnatori. A parte Sampayo, che non disegna affatto, ma scrive le storie insieme con Muñoz (e romanzi per conto proprio), gli altri sono autori di fumetti in senso pieno, autori cioè per cui il disegno è funzionale a un discorso narrativo, per arrivare a produrre quella che Will Eisner ha battezzato sequential art, arte della sequenza, racconto per immagini (e parole). Quello che conta, in essa, non è l’immagine come risultato, ma il testo a fumetti nel suo complesso, nel suo equilibrio globale di narrazione mostrata, di figure che ricevono senso dal loro stesso costruire e dar senso a una storia.

Per comunicare al pubblico (numeroso ogni sera) questa natura solo apparentemente composita del testo a fumetti, “Territori” ha organizzato una serie di incontri con autori ed editori. Ma soprattutto per trasmettere ai giovani autori l’esperienza di autori già affermati, sono stati tenuti ben dodici workshop di tre giorni ciascuno. Oltre a Baru, Muñoz, Sampayo, Taniguchi e Tomine, presenti in mostra, hanno lavorato con un appassionato gruppo di allievi David B., Francesca Ghermandi, Gabriella Giandelli, Ben Katchor, Lorenzo Mattotti, e anche Igort e Ricci, organizzatori e autori essi stessi.

I giovani che hanno partecipato hanno trovato una situazione che non si incontra né nelle scuole di fumetto né nelle Accademie più illuminate. Non tanto di problemi tecnici si è infatti parlato, quanto dell’esperienza stessa dell’inventare e costruire, del gestire una materia composita, che richiede una competenza altrettanto composita, che è sia grafica che narrativa, e richiede di saper disegnare e di saper scrivere; ma soprattutto impone che nel risultato, nel prodotto finale, questa origine composita non si noti più – non più di quanto, vedendo un film, si possa pensare che è fatto di fotografie e di parole montate. Il confronto, a quanto pare, ha affascinato tanto gli allievi quanto i docenti, contribuendo a creare – ci auguriamo – quell’ambiente di influssi e di scambi di cui la cultura si nutre, e di cui il fumetto (fatto troppo spesso di individui isolati, cresciuti da soli ispirandosi a maestri che non hanno mai conosciuto) avrebbe un grande bisogno.

Il volume, che ha lo stesso titolo della mostra, ed esce come numero 5 di Mano, ci porta, con le sue otto sentite conversazioni, un po’ del profumo che si deve essere respirato in questi incontri. Non vane istruzioni per essere creativi, ma esperienze di persone che hanno creato.

Territori del racconto a fumetti

Mostra, incontri, workshop e volume

Festa Nazionale dell’Unità di Bologna

Sino al 18 settembre

Igort 1988 Il metodo che seguo nel mio lavoro è, in generale, abbastanza codificato. Ho come dei percorsi obbligati: non seguo sempre gli stessi, ma si creano in genere delle strade che attraverso e che ripercorro. Uso sempre prendere appunti, molti appunti rispetto a personaggi e situazioni, e i personaggi non nascono mai isolati, ma come parte di un contesto più generale. A partire da questo, poi, il mio metodo tende a fare fluire le cose in maniera abbastanza naturale: si potrebbe dire che tutto il lavoro, come nello Zen, è più un lavoro di preparazione che un lavoro finalizzato all’esecuzione. Quello che mi prende più tempo è il trovare la lunghezza d’onda secondo la quale poi le cose mi vengono naturali.

Parto da un’idea anche vaga, un tipo di situazione, una lunghezza d’onda o un taglio, un modo anche tendente all’astratto di concepire situazioni. Per esempio, ho cercato in passato per mesi dei romanzi, un certo tipo di letteratura – quella che mi interessava di più era americana – che potesse contenere delle componenti di crudezza, qualcosa che di per sé è difficile da definire. All’interno di questa letteratura mi interessava un gioco sulla mitica del crudo, sulla descrizione di una violenza anziché sulla violenza vera e propria. Si trattava di un’intuizione, qualcosa che io stavo inseguendo e che mi interessava, una strada che mi serviva.

Leggo quello che leggo sempre in relazione a ciò che voglio fare; la mia impostazione di lettore tende ad avere la dimensione del furto. Fa parte del mio metodo il non avere mai delle cose aperte o chiuse. Quando sto realizzando una storia non sto solo lavorando a quella storia; ho un continuum, un flusso continuo, lavoro sempre, come Muñoz e Sampayo. Tra le due scelte, tra quella hollywoodiana e quella di Bazin, ho scelto quella di Bazin: cinema come vita, quindi arte come vita; per me lavorare significa che qualsiasi cosa io legga in qualsiasi momento, o qualsiasi cosa pensi, che io sia in dormiveglia o appena salito in studio per lavorare, qualsiasi cosa rimane comunque per me all’interno di un flusso continuo di pensiero, che è sempre finalizzato alla costruzione di un mondo, il mio mondo.

Penso che quello di ispirazione sia un concetto astratto. A me l’ispirazione interessa relativamente poco, perché è come qualcosa che ti piomba addosso – mentre quello che a me interessa è un lavoro di metodo, un lavoro in cui l’ispirazione è solo una parte, è un flash, una marcia in più di un lavoro continuo che consiste principalmente di concentrazione: è come l’ebbrezza di correre, e poi a un certo punto c’è lo scatto e le gambe vanno più veloci; non ti annoi quando corri, sei coinvolto dalla corsa. Per me è lo stesso: io sono astratto completamente quando lavoro. Raggiungo degli stati di concentrazione solida, e poi provo un’enorme difficoltà a riatterrare e occuparmi di altre cose.

***

Lo straniamento è legato a un rapporto abbastanza particolare che ho coi personaggi. Ci sono autori, per esempio, che lavorano con un’idea di partecipazione nei confronti dei personaggi, e altri che lavorano invece con uno stile di odio nei loro confronti, il che significa tutto sommato ancora coinvolgimento. A me interessa invece la possibilità di creare una dimensione che stia tra il raccontare delle passioni molto forti sottovoce e il raccontare usando accorgimenti particolari: raccontare, per esempio, come un personaggio venga sconvolto da una bufera di sentimenti, per mezzo di un barometro che segna la quantità e la qualità di variazioni nel fisico di questo personaggio.

Il rapporto con i personaggi è sempre un rapporto molto complesso, molto difficile, di amore e di odio, ma è tuttavia fondamentalmente un rapporto strumentale. I miei personaggi sono uno strumento per esprimere qualcosa che va oltre il personaggio stesso, un humus, una cifra di umanità, che va espresso non parlando e definendola, non facendo la didascalia dell’umanità, ma tentando di evocare una serie di situazioni che ti conducano a leggerla a partire dal personaggio stesso.

***

Il mio lavoro non è, come potrebbe sembrare da queste dichiarazioni, esistenzialista. Il mio è un lavoro che fa i conti con caratteristiche proprie del linguaggio; mi interessa cioè lavorare sul progetto, inteso come contaminazione possibile e possibile apertura tra elementi che di per sé appaiono a un primo sguardo contraddittori tra loro: i Giapponesi, re dell’elettronica, imperatori di quanto c’è di più imitativo, tecnologico o imprenditoriale – dal punto di vista della aggressività, della asetticità – comprendono poi nella loro stessa disciplina, nella loro cultura, elementi decisamente antitetici rispetto a quelli, elementi di religione; lo Zen deriva dallo Chan giapponese, ma è chiaramente una disciplina spirituale. Quello che ho fatto, mettendoci un pizzico di nonchalance, è stato di portare il tango in Giappone, finendo poi per scoprire da Muñoz che in Argentina arrivano veramente delle orchestre giapponesi, e avere da Sampayo la conferma che queste orchestre lavorano suonando tanghi e cantando in spagnolo, seguendo di fatto dei principi apparentemente caldissimi. Mi piace insomma lavorare per contrasti, utilizzare e unire delle strutture diversissime – come parlare del dolore sorridendo.

Questi aspetti determinano poi l’esistenza di un’altra prospettiva, che è quella del melodramma. All’interno dei miei personaggi ci sono molto spesso storie di grandi passioni, di passioni devastanti, che aprono, squartano il personaggio, non possono essere contenute in un cuore così piccolo, in un cuore di carta come quello di un personaggio. La mia freddezza, anche quando utilizzo la prima persona, nel parlare di queste cose, il fare uso di elementi narrativi estranei, stranianti, mi portano a considerare con un po’ di ironia questi personaggi, queste grandi passioni, questi grandi dolori. È da questo che mi viene la propensione nei confronti del melodramma: a me piacciono anche le cartoline di queste passioni sconvolgenti.

Non mi piace invece la caricatura. Io credo che l’uomo sia anche cartolina; sto molto attento, quando mi documento, a non tradire mai la prima impressione, la freschezza, la facciata delle cose. Anche questo fa parte dell’uomo, e ne è una componente estremamente vera. Credo che all’interno di ciascuno di noi ci sia fondamentalmente un grande interesse nei confronti della prima impressione. E sto attento a utilizzarla anche come chiave per poter entrare in un universo più complesso.

***

Una caratteristica del metodo che mi sono imposto quando ero più giovane – un metodo molto teutonico, rigido, estremamente quadrato – era quella di cercare di capire quale fosse la lunghezza del mio respiro, quale fosse biologicamente la mia possibilità. Io credo di usare il pennino in un certo modo, di fare le cose asimmetriche perché la mia parte sinistra è diversa dalla mia parte destra, perché il mio corpo biologicamente reagisce all’universo in una maniera differente nella mia parte sinistra dalla mia parte destra. E questo si ripercuote nei miei disegni: io teorizzo un disegno mancino, asimmetrico, teorizzo una musica mancina. Non sono però, di fatto, mancino; o, almeno, ho sempre pensato di non esserlo.

***

Per quello che riguarda il mio uso dei colori, credo che c’entri il moderno. Penso che il moderno sia una delle cose di cui mi sono innamorato di più; con un concetto di eleganza, quindi, nel quale quello che si rappresenta non è soltanto un contenuto estetico, ma anche una ricchezza interiore. Il moderno ha anticipato per me qualcosa di quello che sarebbe accaduto poi in Giappone, cioè – non so – una bellezza ghiacciata, nella quale era già contenuta una carica di esistenzialismo congelato – mentre d’altra parte il moderno è tutto un gioco di contrappunti, un gioco di elementi che tra di loro contrastano.

Michelangelo, per esempio, non è elegante; Michelangelo è potente. Quando vidi Berni Wrightson dissi “Questo è Michelangelo elegante”, perché era potente e delicato. Questa capacità così ricca che Berni Wrightson contiene è contenuta anche nel moderno: è freddo e contemporaneamente esistenziale; è il frutto di un distillato che contiene due odori che sono in apparenza contrastanti tra loro, mentre in realtà sono solo elementi sovrapposti; hai una parete rocciosa, la apri e trovi una cosa nuova, come con una noce di cocco. Dentro il nero c’è il bianco. I miei colori tendono a un equilibrio di questo tipo.

Tutte le mie storie nascono da particolari situazioni, e alcune situazioni nascono dall’evocazione di alcuni colori associati, che mi muovono corde interiori. Il rosso carminio e il blu elettrico, se la percentuale del rosso è superiore a quella del blu, per me è antipatia. Questo ha probabilmente qualcosa a che fare con la mia infanzia. Io tendo a sfruttare le mie sensazioni, aprendo il più possibile, entrando in una dimensione quasi catalettica, un territorio neutro, di pace, all’interno del quale penetro tramite la memoria di tipo creativo, artistico. Non saprei ricordare esattamente l’avvenimento a partire dal quale mi sono poi diventati antipatici il rosso e il blu in quella percentuale, né lo voglio fare; non mi interessa farlo. Quello che mi interessa è giocare con questo tipo di situazioni limite: credo che quando riesco a cogliere il cuore di questa mia situazione riesco a evocare veramente l’antipatia, riesco a suscitarla.

Penso insomma che quando fai un lavoro che comincia a toccare delle corde di te, se riesci a esprimerti direttamente – e per questo mi interessa la freschezza – allora veramente riesci a comunicare cose che sono grandi, molto grandi. Il limite di alcuni autori considerati ottimi disegnatori, virtuosi, è il fatto che sono disegnatori, anche se ottimi. Mentre invece un autore come Loustal, che è un disegnatore naif, molto limitato, ha lavorato da subito sulla capacità di esprimere delle situazioni, delle sensazioni, e non di descriverle. E questo gli ha dato la forza di essere un grande autore, non solo un disegnatore.

***

Per quello che riguarda le altre mie attività le cose non stanno diversamente. In musica, per esempio, la parte musicale ridiventa narrativa, nel senso che utilizzo, insieme alle parole, anche i rumori, mischiandoli alla musica, determinando situazioni che ricollegano a una memoria cinematografica. Se tu senti determinati rumori, che sono tipici del cinema, li ricolleghi subito a determinate situazioni visive, perché nella tua mente si sono depositate in quel modo. Un elemento, una chiave comune per tutta la mia produzione è insomma l’evocazione, la capacità di utilizzare delle componenti evocative.

Rispetto alle scenografie, il lavoro è quello di evocare situazioni, per esempio con accostamenti di colori: il colore funziona in maniera astratta, una maniera che è figlia di un atteggiamento disinvolto nei confronti della cultura. L’evocazione è una grande scoperta. Per me è fondamentale. Io penso che la forza di moltissimi artisti sia quella di lavorare non sulla didascalia ma sulla possibilità di alludere. Io sono contro la descrizione e per l’allusione.

Valvoforme valvocolori .

.

Questo è l’estratto dell’intervista a Igort contenuto nel volume Valvoforme valvocolori. Era il 1988. Le interviste agli altri autori di Valvoline seguiranno nei prossimi giorni. Qui un’introduzione a Valvoline.

Valvoforme valvocolori Si è appena chiuso il Comicon di Napoli, con la sezione dedicata ai trent’anni dal supplemento Valvoline su Alter Alter. Cosa è stato Valvoline? Per me certamente qualcosa di importante, visto che mi ha spinto a pubblicare il primo libro della mia vita (copertina qui a fianco).

Ma per me la storia era incominciata già prima del 1983. Non ero rimasto particolarmente impressionato dalle prime prove di Mattotti (“Alé trantran”, “Incidenti”), pur apprezzandole. E anche “Minus” di Jori aveva indubbiamente qualcosa di apprezzabile, senza però appassionarmi… Meglio il Carpinteri che già appariva su Frigidaire. Nel 1982 passai i primi sei mesi dell’anno all’estero. Per non correre il rischio di perdermi qualcosa, mi ero abbonato sia a Linus che ad Alter Alter. Quando tornai, a fine giugno, mi lessi tutti di seguito sei numeri e feci due scoperte cruciali.

Si trattava di “Goodbye Baobab”, di Igort e Daniele Brolli, e di “Il signor Spartaco” di Lorenzo Mattotti. Anche se il mio destino successivo di lettore e critico sarebbe stato legato più a Mattotti che a Igort e Brolli, in quel momento era soprattutto “Goodbye Baobab” ad appassionarmi, quella storia di carne, di ossessione e di morte, narrata lentamente, e soprattutto così diversa dalle cose magnifiche, ma gridate e provocatorie a cui ci aveva abituato Frigidaire, con Pazienza e amici. A me, della storia di Brolli e Igort piacevano soprattutto le pause, i silenzi – silenzi che erano già presenti pure in “Spartaco”, ma non con altrettanta intensità (per Mattotti, bisognerà aspettare “Fuochi”, nel 1984, per trovare dei silenzi ancora migliori).

Il supplemento Valvoline fu il risultato di una sorta di scommessa fatta dalla direttrice di Linus e Alter, Fulvia Serra, con il gruppo degli autori: una sezione della rivista (praticamente la metà delle pagine) interamente gestita da loro. Igort, Brolli, Giorgio Carpinteri, Marcello Jori, Mattotti e Jerry Kramsky. La scommessa fu stravinta dal punto di vista artistico, ma persa da quello commerciale: Alter può vantare il 1983 come il suo anno d’oro, qualitativamente, però commercialmente era già iniziata per il fumetto in Italia l’onda del riflusso, e la difficoltà e l’eccessiva novità di questi nuovi autori accelerarono per Alter la tendenza all’abbandono.

In che cosa consisteva la novità di Valvoline in quegli anni? Bisogna precisare, prima di tutto, che la novità di questi autori non era un caso isolato nel deserto. Nel calderone effervescente del nuovo fumetto italiano, tutto proteso al rinnovamento e alla maturità del fumetto come forma artistica, si distingueva una corrente più politicizzata e movimentista, di cui Frigidaire era la rivista di bandiera, e Pazienza, Scòzzari, Tamburini e Mattioli tra i principali rappresentanti; a fianco di questa, non del tutto distinguibile, e non di rado implicata nelle stesse operazioni, c’era un’altra corrente più espressiva e artistica. Di questa seconda corrente, Valvoline rappresentava, se vogliamo, il momento di punta, la componente di avanguardia organizzata.

Ecco, con il senno di poi (perché all’epoca la mia adesione ideologica era totale), mi verrebbe da dire oggi che gli autori di Valvoline hanno fatto le cose giuste per le ragioni sbagliate. Se davvero lo dicessi starei però esagerando, perché la poliedricità e l’attenzione a diversi linguaggi mediatici che caratterizzavano quegli autori non aveva nulla di sbagliato. Quello che, col senno di poi, mi disturba oggi, è un po’ l’imitazione dei comportamenti dei gruppi e dell’avanguardie pittoriche che caratterizzò Valvoline proprio nel suo essere un gruppo; un’avvicinamento al mondo dell’arte visiva che valse indubbiamente a Valvoline (e dintorni) uno spazio nella grande mostra di Renato Barilli Anni Ottanta, ma che aveva ugualmente un che di artificioso, un che di adeguamento agli stili dominanti…

Comunque, la mossa politicamente riuscì, e alla fin fine si rivelò davvero più una mossa politica che di sostanza. A rileggerle oggi, quelle storie del supplemento Valvoline sono tutte bellissime storie a fumetti, persino quella del più “artista” del gruppo, Marcello Jori, da far rimpiangere che lui, come pure Carpinteri, dopo qualche anno abbiano abbandonato del tutto il campo del fumetto. L’accusa di estetismo, che aleggiava su Valvoline in quegli anni, alla resa dei conti si rivela infondata, basata più sull’apparenza che sui risultati. A rileggere oggi quelle storie, ci si accorge benissimo che quella grafica che appariva allora così sconvolgentemente innovativa, era però perfettamente adeguata alle storie che raccontava. E c’era forse sì un accenno di spocchia artistoide in alcuni degli autori, ma poi le loro opere non erano affatto degli scimmiottamenti a fumetti delle arti visive; al contrario, erano il lavoro di autori di fumetti appassionati a quello che stavano facendo, che però conoscevano anche l’arte, e ne sfruttavano le forme e le potenzialità espressive.

Solo se si capisce questo, si capisce anche perché, nell’anno da lui trascorso in Italia, Charles Burns non abbia avuto problemi ad essere cooptato dal gruppo, diventandone un componente effettivo. Il suo atteggiamento nei confronti delle arti visive, in fin dei conti, non è molto diverso da quello, per esempio, di Igort; è solo che, essendo americano, le sue arti visive di riferimento sono un po’ differenti…

Come andò che realizzai quel libro? Fu Igort a propormelo, dopo due anni che esisteva già un progetto di un libro sul gruppo, che però ristagnava, e l’autore non dava segni di vita. Andai dall’editore, e feci la mia proposta. Seguirono non so quanti incontri con gli autori, per le interviste e la selezione delle immagini. Il libro uscì nel 1990, quando ormai il gruppo esisteva solo nominalmente.

La mia introduzione al volume può essere scaricata da qui.

Qui invece c’è una pagina di Facebook dedicata ad allora (dietro alla quale sospetto si nasconda Igort).

Un’ultima cosa. Nel 1983 Marcello Jori aveva 32 anni, Jerry Kramsky 30, Lorenzo Mattotti 29, Igort e Giorgio Carpinteri 25, Daniele Brolli 24, Valvoline (di fatto) 3.

Un Igort di passione e ironia

Il Sole 24 Ore, 1 agosto 1993

Sono almeno tre le occasioni per parlare in questo momento di Igort, al secolo Igor Tuveri: la pubblicazione di un suo nuovo volume, e due mostre con relativi e notevoli cataloghi, curati in gran parte da lui stesso. Il volume raccoglie due storie a fumetti tra le più belle di questo autore, sotto il titolo Il letargo dei sentimenti. Le mostre, una di qualche mese fa, a Milano, dal titolo Mangarama, e l’altra ancora in corso a Reggio Emilia, That’s All, Folks, ci illustrano anche altri aspetti della personalità di questo artista poliedrico. Specialmente quest’ultima si presenta come particolmente esaustiva. Volume e cataloghi sono pubblicati dalla Granata Press di Bologna.

Il nome di Igort è ben noto a chi si occupi di fumetti di qualità. Dopo altre prove interessanti, è venuto decisamente alla luce nel 1983 con la fondazione del gruppo Valvoline, cui partecipavano, oltre a lui, Lorenzo Mattotti, Giorgio Carpinteri, Marcello Jori, Charles Burns, Jerry Kramsky e Daniele Brolli. Eterogeneo sotto altri aspetti, il gruppo condivideva con Igort la molteplicità degli interessi. Per gli autori di Valvoline essere autori di fumetti significava trovarsi al centro della tempesta dei media cavalcando contemporaneamente venti diversi. Non il fumetto come il parente povero dei media, dunque, ma come il punto di concrezione di esperienze artistiche diverse e lontane tra loro: la pittura, il racconto, la televisione, il cinema, la grafica, l’illustrazione… Per Valvoline esprimersi era utilizzare anche tutti questi mezzi di comunicazione.

Nella produzione di Igort, come in quella di diversi dei suoi antichi colleghi, troviamo dunque, oltre all’esperienza del fumetto, quella della scrittura, dell’arte figurativa, della scenografia teatrale, dell’illustrazione di moda, della grafica e del design. Nel suo caso particolare troviamo anche la musica, come compositore e cantante del gruppo post-moderno Slava Trudu.

La sua poetica è complessa, sentimentale e ironica fino al limite del paradossale. Le due storie raccolte ne Il letargo dei sentimenti sono sentite e commoventi, ma sono anche evidenti parodie dell’eccesso di sentimentalismo, delle grandi passioni e dell’eroismo. La sua grafica raffinata dipinge luoghi e situazioni eleganti, tra il Giappone e la Russia (due poli culturali tra i quali oscilla l’intera produzione di Igort); personaggi che sono al tempo stesso eroicamente pubblici e pateticamente privati, attraversati da mitologie che non riescono ad interpretare sino in fondo; segnati da un erotismo che si rivela, pur nella sua evidente conturbanza, solo una maschera per definitive delusioni. Il letargo dei sentimenti sembra essere la condizione da cui si esce solo per poi ritornarvi.

Ma Igort è un autore troppo ironico per proporre verità definitive sul sentimento, e sembra sempre revocare in dubbio con una mano le certezze che porge con l’altra. Presenta personaggi fisicamente iperbolici, e li mostra alla macchina da cucire a rammendarsi il costume. Costruisce utopie personali grandiose, e le manda a naufragare tra le braccia della prima astuta e procace avversaria.

Questo dualismo di passione e sarcasmo pervade tutta la sua produzione artistica, anche al di fuori del fumetto. In pittura, troviamo gli stilemi di un concettualismo giocato sui paradossi del naivismo portato all’estremo: un divertissement sulla stupidità mediologica, nei temi dell’eroico, dell’erotico e dell’eleganza. In grafica e scenografia è invece l’eleganza stessa a giocare il ruolo principale, e l’ironia vi appare come un leggero velo con funzione temperante. Nell’illustrazione di moda, che dell’eleganza è luogo ufficiale, l’ironia è invece pervasiva, pur senza travalicare le finalità illustrative.

Nei testi verbali, tra cui quelli scritti appositamente per i cataloghi, il dualismo diventa provocazione: si ostenta un aspetto e lo si brucia immediatamente per mezzo del suo opposto.

L’impressione complessiva che si ricava, per esempio, dalla mostra di Reggio Emilia, è quello di una produzione calda e fortemente vitale, mobile e instancabile. Lo stile raffinato di Igort passa con disinvoltura dalla passione alla parodia, ma senza mediazioni, come se non fosse possibile un terreno intermedio: l’una e l’altra devono essere percepite al massimo grado, ed è il loro rapporto a produrre l’effetto complessivo. La passione è tale perché è intensa e sentita, perché è travolgente ed eventualmente immorale. L’ironia, il sarcasmo, sono tali perché sono inesorabilmente razionali, destinati a condannare tutto ciò che possa essere messo in ridicolo. Ogni mediazione comprometterebbe entrambe i poli.

Da ammirare, nella mostra, sono non solo le opere compiute, più o meno già viste – per chi conosce Igort – in mostre e pubblicazioni precedenti, ma anche i numerosissimi schizzi, bozzetti, disegni, in cui le coordinate di questo amore per gli estremi emergono con vivace immediatezza.

7 Marzo 2010 | Tags: Ally Sloper, Antonio Rubino, comunicazione visiva, Corriere dei Piccoli, Fabio Gadducci, fumetto, Igort, metrica, nascita del fumetto, ottonario, poesia, verso | Category: comunicazione visiva, fumetto, poesia | A Bilbolbul mi sono abbuffato di mostre e incontri (compreso quello sul mio libro). Tutto interessante e di alto livello; talvolta ancora meglio. Gli effetti di quello che ho visto e udito prima o poi salteranno fuori, magari anche in questo blog. Per adesso voglio concentrarmi su un tema solo, perché credo di aver fatto una piccola scoperta.

Ieri (6 marzo) pomeriggio, Fabio Gadducci e Matteo Stefanelli presentavano, insieme con Igort, il loro volume Antonio Rubino. Gli anni del “Corriere dei Piccoli”. Bello il libro, interessante la spiegazione e la discussione. A un certo punto è uscito il tema dell’ossessione di Rubino per la geometria, per le simmetrie e per le ripetizioni, e Igort è intervenuto con un’osservazione sulla natura un po’ ossessiva di tutta la produzione di Rubino.

A questo punto sono intervenuto anch’io, con un’osservazione che mi era divenuta sempre più evidente man mano che il loro discorso procedeva, e che ora esporrò ed espanderò qui.

Si tratta delle rimette. Le rimette sono un’invenzione tutta italiana, anzi, del medesimo Rubino (che inoltre, a quanto mi hanno poi assicurato Stefanelli e Gadducci, per lungo tempo la ha scritte per tutte le serie a fumetti del Corrierino). Negli altri paesi europei, lo standard era la sequenza di immagini accompagnata da una narrazione in prosa (come nell’esempio di Ally Sloper che  abbiamo postato qualche giorno fa). abbiamo postato qualche giorno fa).

Ora, perché Rubino spinge così fortemente verso l’uso del verso anziché del più assestato racconto in prosa? La spiegazione più naturale è quella di far riferimento alla tradizione dei cantastorie, che raccontavano in versi accompagnandosi con delle figure. Ma la spiegazione vale solo in parte, perché i cantastorie facevano presumibilmente uso di un altro tipo di verso, cioè l’endecasillabo, che è il verso epico della tradizione italiana, e magari addirittura l’ottava rima, che è quella dell’Orlando Furioso e dei poemi cavallereschi. L’ottonario è piuttosto un verso da canzonetta o da burla, proprio per la sua natura ossessiva, che mal si presta a raccontare.

Credo che la scelta di Rubino sia dovuta invece proprio alla natura non solo popolare, ma soprattutto ossessiva e “quadrata” dell’ottonario. È una scelta, in realtà, tutt’altro che popolare e ingenua (se non magari in seconda istanza): il versus quadratus, o dimetro trocaico, era il metro che i latini usavano, in età classica, per indovinelli, cantilene infantili, scherzi popolari. È caratterizzato dall’espansione di un modulo binario, con accento sulla prima sillaba: Tàta. Se raddoppiate questo modulo e poi lo raddoppiate ancora (Tàta tàta Tàta tàta) avete l’ottonario; se prendete l’ottonario e lo raddoppiate e poi lo raddoppiate ancora, avete le quartine di Rubino: “Ha la zia dimenticata / la credenza spalancata: / Quadratino di soppiatto / v’entra lesto come un gatto.” Più quadrato e ossessivo di così è impossibile.

Nel contesto di questa struttura iper-regolare Rubino inserisce le sue  narrazioni, spesso strampalate e deliranti, e crea il proprio universo assolutamente antinaturalistico, dove l’uso stesso di un verso così eccessivo fa parte della strategia di straniamento. narrazioni, spesso strampalate e deliranti, e crea il proprio universo assolutamente antinaturalistico, dove l’uso stesso di un verso così eccessivo fa parte della strategia di straniamento.

Ora, se osserviamo le sue figure vi ritroviamo la stessa strategia: un universo di invenzioni strampalate, trasmesse attraverso uno studio, decisamente geometrico, sulla ripetizione, sulla regolarità e sulla rima visiva! Una strategia dell’anti-reale costruita assemblando elementi di carattere opposto: assurdi e irregolari narrativamente, geometrici e iper-regolari strutturalmente.

Il fascino di Rubino sta probabilmente proprio in questa fantasmagorica gestione di opposti. La si vede persino nel suo stile grafico, insieme floreale e liberty da un lato, e geometrico-futurista dall’altro. Credo che Rubino non si sia mai riconosciuto in nessuna di queste correnti. Era abbastanza complesso da sé, evidentemente!

|

Post recenti

-

Babel, Connessioni: due antologie

-

No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?

-

La spigolatrice callipigia

-

La disalterità di Lella De Marchi

-

Lo scrutare nel buio di Laura Liberale

-

Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni

-

Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti

-

Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet

-

Dopo Mafalda

-

Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)

-

Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale

-

Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti

-

Storie di polli e di donne sedute

-

La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)

-

Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere

-

Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)

-

Scrivono di me, su Bologna in Lettere

-

Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare

-

Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito

-

Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria

|

Some Books of Mine ------------------

------------------

------------------  ------------------  ------------------  ------------------

------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog

|

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti