Leggo l’articolo di Andrea Inglese “Iconoclastia artistica e concetto di littéralité”, apparso su Nazione Indiana (ma già prima in un volume collettivo) e apprezzo, come sempre, la chiarezza di esposizione e l’originalità del tema. Ne condivido, oltre a una serie di premesse, l’atteggiamento critico e “anticalcistico” (sottolineato in uno dei commenti), ed è proprio in questo spirito di critico apprezzamento che vorrei chiarire perché la posizione della littéralité è a mio parere sostanzialmente indifendibile, a meno (come talvolta Inglese sembra suggerire) che non la si prenda come semplice utopia, tendenza influente ma irraggiungibile – e tuttavia, in questo caso, non so quanto davvero desiderabile. Leggo l’articolo di Andrea Inglese “Iconoclastia artistica e concetto di littéralité”, apparso su Nazione Indiana (ma già prima in un volume collettivo) e apprezzo, come sempre, la chiarezza di esposizione e l’originalità del tema. Ne condivido, oltre a una serie di premesse, l’atteggiamento critico e “anticalcistico” (sottolineato in uno dei commenti), ed è proprio in questo spirito di critico apprezzamento che vorrei chiarire perché la posizione della littéralité è a mio parere sostanzialmente indifendibile, a meno (come talvolta Inglese sembra suggerire) che non la si prenda come semplice utopia, tendenza influente ma irraggiungibile – e tuttavia, in questo caso, non so quanto davvero desiderabile.

Partiamo dalla breve antologia dei presupposti, o delle anticipazioni del letteralismo, che Inglese traccia. Si incomincia con Van Doesburg, 1930, che nel suo manifesto Basi della pittura concreta scrive: “L’opera d’arte deve essere interamente realizzata e formata dallo spirito prima della sua esecuzione. Essa non deve accogliere nulla dei dati formali della natura, della sensualità, della sentimentalità. Noi vogliamo escludere il lirismo, la drammatizzazione, il simbolismo, ecc.” E poi: “Il quadro dev’essere interamente costruito con degli elementi puramente plastici, ossia piani e colori. Un elemento pittorico non ha altro significato che ‘se stesso’, di conseguenza il quadro non altro significato che ‘se stesso’.” E poi ancora: “La tecnica deve essere meccanica, ossia esatta, anti-impressionista”.

Credo che Mondrian, già compagno di strada di Van Doesburg, prima di andarsene sbattendo la porta perché l’amico non era sufficientemente conseguente (aveva introdotto gli angoli di 45 gradi nelle sue composizioni!!), avesse già espresso concetti simili con chiarezza ancora maggiore ben dieci anni prima. In un suo articolo del 1920, “Il Neoplasticismo. Principio generale dell’equivalenza plastica”, Mondrian arriva addirittura a spiegare come dovrebbe essere una musica che segua i principi del neoplasticismo; e così ecco l’idea di una musica che abbandona l’armonia tonale e adotta nuovi strumenti che eliminano l’espressività dai suoni, in nome del tentativo di raggiungere la forma pura, fatta di contrasti puri tra elementi essenziali. Potrebbe sembrare una precognizione della dodecafonia di Schönberg, che il musicista viennese sta sviluppando nei medesimi anni; ma Schönberg non arriverà mai a essere così estremista. Siamo più vicini, semmai, al serialismo di Pierre Boulez, che troverà campo a partire dalla fine degli anni quaranta; ma pure Boulez non arriva a voler eliminare l’espressione dai suoni.

Proviamo a leggere qualche riga al proposito. Mondrian inizia dicendoci che in musica, a parte le fughe di Bach, “nella maggior parte dei casi la plastica costruttiva è velata dalla melodia descrittiva”, espressione dell’individuale; mentre “nella musica, come altrove, lo spirito nuovo esige una plastica equivalente dell’individuale e dell’universale governata da una proporzione equilibrata”. E più sotto: “La scala musicale con le sue sette note si basava sulla morfoplastica. […] La vecchia armonia rappresenta l’armonia naturale. […] La nuova armonia è una doppia armonia, una dualità di armonia spirituale e armonia naturale. […] Pertanto la nuova armonia non può mai essere com’è in natura: essa è l’armonia dell’arte”. E infine: “Se lo spirito nuovo deve essere espresso plasticamente, si deve bandire dalla musica la vecchia scala tonale, insieme agli strumenti tradizionali. Per giungere a una nuova tecnica si devono creare, oltre a una nuova composizione, anche altri mezzi plastici, come avviene nelle cosiddette arti plastiche. […] Archi, fiati, ottoni ecc. vanno sostituiti da una batteria di oggetti duri. […] Per la produzione del suono sarà preferibile ricorrere a mezzi elettrici, magnetici, meccanici, in quanto essi impediscono più facilmente l’intrusione dell’individuale.” Così, ecco la conclusione a cui Mondrian arriva: “Il contenuto della nuova opera d’arte deve essere un’esteriorizzazione plastica chiara, equilibrata ed estetica dei rapporti sonori, niente di più”. (tutti i corsivi di queste citazioni sono di Mondrian)

Mondrian parla della musica, ma ci sta dicendo anche quale sia la sua idea della pittura. Scrivete visivi invece che sonori nell’ultima affermazione, e avrete l’ideale mondrianiano della pittura: la forma pura, irrelata, intesa come un sistema di rapporti plastici. Non siamo lontani dalle affermazioni degli altri precursori citati da Inglese, come Judd, Manzoni, Klein e Buren, attraverso i quali l’iconoclastia novecentesca diventa un’affermazione della sostanza dell’opera, del suo essere stesso. Come dice Piero Manzoni: “Qui l’immagine prende forma nella sua funzione vitale: essa non potrà valere per ciò che ricorda, spiega o esprime (casomai la questione è fondare) né voler essere o poter essere spiegata come allegoria di un processo fisico: essa vale solo in quanto è: essere”. Non siamo lontani nemmeno, come fa giustamente notare Inglese, da certe affermazioni di Adorno: “In generale – scrive Adorno – le opere d’arte potrebbero valere tanto di più quanto più sono articolate: laddove non è rimasto nulla di morto, di non-formato; nessun campo che non sia stato percorso dal configurare. Quanto più profondamente questo se ne è impadronito, tanto più l’opera è riuscita. L’articolazione è il salvataggio della molteplicità nell’uno.” Qui l’articolazione è il progetto, è la plastica costruttiva di Mondrian, è l’essere interamente realizzata e formata dallo spirito prima della sua esecuzione di Van Doesburg. Ciò che è morto, non-formato, è quello che si presenta come semplice imitazione del mondo, melodia descrittiva, morfoplastica.

Andando in una direzione simile (ma senza arrivare tanto in là), nel 1964 Susan Sontag già lamentava l’ossessione dell’interpretazione rispetto ai testi letterari, ormai impostasi a tal punto da portare talvolta gli autori stessi a produrli in funzione di un’interpretazione critica. L’accezione del termine interpretazione nell’uso della Sontag è diversa da quella di uso semiotico corrente, e più vicina semmai a quella dell’ermeneutica, e potrebbe essere considerata grosso modo equivalente a trovare un senso nascosto profondo. Gli autori letteralisti o pre-letteralisti di cui parla Inglese vanno certamente nella direzione auspicata dalla Sontag, e in questo senso la loro posizione è apprezzabile. Eppure, temo, finiscono per buttare via il bambino insieme con l’acqua sporca.

Trovo comunque di grande interesse la posizione di Ponge, e la descrizione che ne fa Inglese. Mi permetto di citarla qui integralmente:

Prenderò in considerazione Méthodes, libro di Ponge uscito nel 1961 e contenente delle riflessioni di poetica redatte negli anni Cinquanta. In esso, è raccolto il testo di una conferenza presentata in Germania nel 1956 dal titolo La pratique de la littérature. Ponge insistite qui su una caratteristica tipica del poeta – sorta di precondizione psicologica o esistenziale al suo mestiere –, che è la particolare sensibilità all’esistenza del mondo e degli oggetti. Questa sensibilità riguarda, nella formulazione che ne do io, l’esteriorità radicale del mondo, ossia il versante più inospitale della realtà. Versante, per altro, che è sempre schermato dall’interiorità del sistema culturale e linguistico in cui siamo per lo più immersi. Ma Ponge sottolinea un altro aspetto cruciale della postura poetica. Bisogna infatti aggiungere a questa sensibilità generale, una sensibilità più ristretta. Ed ecco cosa scrive: “Quindi, c’è questa sensibilità nei confronti del mondo esteriore. E poi c’è una sensibilità a un altro mondo, anch’esso interamente concreto, stranamente concreto ma concreto, che sono il linguaggio, le parole. Credo che siano necessarie entrambe le sensibilità per essere un artista, ovvero avere la sensibilità nei confronti del mondo e avere la sensibilità nei confronti del proprio mezzo espressivo”.

Sembrerebbe una frase tutto sommato banale, se non nascondesse abissi di carattere epistemologico. Nel momento in cui il poeta è colpito, provocato, investito dalla realtà materiale del mondo e degli oggetti, egli reagisce, dando però le spalle a quel mondo, per concentrarsi su un altro mondo, altrettanto materiale, ma più piccolo e sfuggente, che è quello del linguaggio e delle parole. Per altro, in questo scenario si è saltati dal mondo e dagli oggetti al linguaggio e alle parole, senza soffermarsi sul soggetto, sulla sua mente, la sua interiorità, i suoi sentimenti, ecc. Ci si è limitati a sottolineare che il soggetto che scrive poesia dovrebbe possedere una propensione all’attenzione e alla sorpresa nei confronti di ciò che materialmente lo circonda. Ma veniamo al paradosso enunciato da Ponge. Per andare verso il mondo che lo provoca con la sua circostante inospitalità, il poeta è costretto a ripiegarsi sul linguaggio e sulle parole, che hanno una loro specifica consistenza materiale. Ma così facendo, non potrà mai più uscire da quel ristretto mondo linguistico, fatto di certi suoni e certe tracce, per appropriarsi in qualche magico modo dell’oggetto esteriore. L’esito di questa riflessione sembrerebbe condurre allo scacco, all’ammissione di essere finiti in un vicolo cieco. Ma Ponge fa proprio di questa difficoltà lo specifico motore della sua scrittura. La sua strategia potrebbe essere così riassunta: giocare l’estraneità del mondo contro la familiarità del nostro linguaggio; curare il nostro linguaggio, sferzandolo con l’estraneità del mondo. Ma da cosa bisogna curarlo? Innanzitutto dalle idee che in esso si depositano, dai significati, dagli usi comuni delle parole, ma anche – visto che stiamo parlando di linguaggio poetico – dagli usi che la comunità poetica fa del linguaggio. Quindi il linguaggio va s-poeticizzato, o se vogliamo s-figurato, ossia bisogna liberarlo anche dalle figure letterarie e retoriche. Tutto ciò infatti fa ombra alla realtà dell’oggetto, fa ombra alla consistenza del mondo. Questo tipo di cura è stata ben compresa e valorizzata da Gleize. La littéralité, infatti, è animata innanzitutto da un’ideologia dell’emancipazione, e ciò da cui bisogna emanciparsi sono i significati ordinari, da un lato, ma anche le immagini poetiche, dall’altro. Siamo di fronte al sogno iconoclasta di liberare la lingua dalle immagini soggettive, che sono poi, come già sostenevano gli artisti citati in precedenza, inconsapevoli sedimenti di ideologie dominanti.

Mi sembra sufficientemente evidente che le immagini soggettive evocate qui non sono lontane dalla melodia descrittiva aborrita da Mondrian, né dal morto di Adorno. Così come ugualmente evidente mi pare che questo estremo andare verso il mondo, verso il reale finisca per ribaltarsi in un concettualismo altrettanto estremo, come quello di Mondrian, di Boulez e di Adorno. E il paradosso evidentemente c’è, ma non è quello suggerito da Inglese.

L’opposizione di cui paradossalmente in Ponge si vedrebbe la negazione è infatti quella tra parole e cose, ma si tratta di una falsa opposizione. Ponge ha del tutto ragione nel trattare le parole come cose, anzi come quelle cose che ci sono familiari più di tutte le altre: curare il nostro linguaggio, sferzandolo con l’estraneità del mondo è un programma che non si può che condividere. Ma bisogna riconoscere che le cose non sono oggetti meno semiotici delle parole: sono solo strumenti che vengono utilizzati all’interno di pratiche diverse da quelle del parlare (o scrivere) che caratterizzano l’operato del poeta. Riconoscere questa identità semiotica di fondo tra parole e cose è la condizione per un programma come quello di Ponge, ma al tempo stesso lo destituisce di senso (il programma, non le opere, sue e di Gleize, che continuano ad avere un senso e un valore).

Se infatti le cose sono oggetti semiotici quanto le parole, allora anche loro sono stracolme di significati ordinari e di figure retoriche (seppur diverse da quelle dalle parole), così come di immagini soggettive cariche di ideologia (seppur diverse da quelle delle parole). L’operazione di Ponge può allora funzionare non perché ripulisca il linguaggio sporco di soggettività e poeticità attraverso il contatto con il mondo pulito, ma perché questo confronto sporca il linguaggio con una sporcizia che non è specificamente la sua, ma semplicemente quella di un diverso ambito semiotico. Si tratta, insomma, di un effetto di Verfremdung, di straniamento, qualcosa che è ben noto al Novecento anche senza andare a disturbare la letteralità e i suoi antecedenti.

In questa prospettiva, per emanciparsi dai significati ordinari e dalle immagini poetiche non c’è bisogno di idealizzare il mondo, non solo perché il mondo non è che un altro campo di significazione, ma anche perché basta giocare con un qualsiasi campo diverso di significazione per ottenere un effetto analogo (certo, poi, non tutte le scelte saranno ugualmente efficaci, ma non è l’opposizione parole/cose a fare da linea discriminante).

In questa prospettiva, inoltre, nessuna letteralità è davvero possibile. Le forme pure di Mondrian non sarebbero gli oggetti straordinari che spesso sono se non si stagliassero contro vari millenni di immagini, che forniscono inevitabilmente il quadro concettuale di riferimento attraverso cui comprenderle. Qualsiasi paesaggio cittadino è pieno di angoli e incroci di linee e colori molto simili a quelli di Mondrian, ma noi non passiamo le giornate con il naso all’aria estasiati da quello che vediamo, come succede di fronte a una sua opera. Poi, certo, arriva un Franco Fontana a fotografare quelle stesse cose che possiamo vedere tutti i giorni e di colpo ecco che riacquistano quella potenza che in libertà non avevano; ma l’operazione di Fontana è proprio quella di riproporre quelle forme come immagini, e quindi di riproporle nel confronto con i millenni di immagini che hanno dietro, e quindi con il carico di significazione che questo comporta.

La letteralità è l’illusione di poter arrivare a toccare direttamente almeno quelle cose che sono le parole, senza pagare lo scotto che già lamentava la Sontag. Eppure, nel momento stesso in cui Ponge, e Gleize, e gli autori di Prosa in prosa spoetizzano il linguaggio, si stanno già confrontando con l’ombra del linguaggio poetico, e da questa condizione non si esce. L’unico modo per uscirne sarebbe non fare letteratura: così come gli incroci di linee in giro per la città non sono opere di Mondrian, allo stesso modo le banalità dei discorsi quotidiani non sono le quartine da tavolino da caffè di Alessandro Broggi, così come il prodotto quotidiano delle deiezioni di Pietro Manzoni non è la sua Merda d’artista. Uscire dal dominio dell’illusione, come proporrebbe Daniel Buren, abolendo l’arte, impedendo le proiezioni soggettive sull’oggetto artistico, non riproporrebbe nessun accesso diretto al reale, ma semplicemente alimenterebbe l’illusione di poterlo avere, là dove l’arte, almeno, riconosce e ostenta la propria dimensione illusoria, rendendola discorso.

L’interpretazione in senso ermeneutico, esecrata dalla Sontag, è spesso davvero una jattura, e spesso a sua volta una mistificazione di carattere religioso-rivelatorio, come se il critico (novello ermeneuta biblico) potesse rivelare una profonda verità nascosta dell’opera d’arte. Io condivido con Inglese la propensione, piuttosto, a un atteggiamento più vicino al misticismo, all’evitare di spiegare, all’evitare di cercare profonde verità nascoste. Ma di interpretare, in senso semiotico, non possiamo fare a meno. La nostra stessa azione per mezzo degli oggetti è sempre interpret-azione. E non è possibile fermare l’interpretazione al primo passo, quello letterale, specialmente quando ciò che dobbiamo interpretare si presenta come operazione artistica. Senza voler arrivare alle verità profonde, di cui facciamo volentieri a meno, il percorso su cui un’opera d’arte ci conduce è evidentemente un percorso interpretativo: accanirsi contro le immagini, accusandole di tutti i mali della poesia (o della pittura, prima) è come prendersela con i migranti per i mali dell’Italia. Un falso bersaglio, insomma, per uno scopo politico (di solito, in campo artistico, almeno meno becero di quello di Salvini). Per questo, anche solo come polo tensivo, la letteralità non è desiderabile.

Le parole che seguono sono state scritte poco fa come commento a un articolo di Andrea Inglese pubblicato su Nazione Indiana, “Paesaggio e convenzioni figurative nella poesia italiana contemporanea”. Dopo aver inviato il commento, mi sono reso conto che la questione che affronta è in realtà più vasta dell’occasione per cui è – di getto – stato scritto, e ho deciso di pubblicarlo, come post autonomo, anche qui.

Il saggio, come sempre quando Inglese scrive, è acuto e pieno di spunti. Non posso che condividere l’idea del testo come paesaggio, visto che io stesso l’avevo buttata lì in un post del 2010. Tuttavia, di fronte ai testi di Giovenale e Broggi, continuo a sentire una sorta di perplessità, di cui provo a spiegarmi il motivo in questo modo.

Sembra che questi testi testimonino l’impossibilità, in un mondo tardo-capitalistico, in cui la stessa parola è divenuta merce, di dire qualcosa che non sia l’impossibilità stessa di un rapporto sentimentale con il paesaggio. Quello che sarebbe rimasto possibile in questo contesto non sarebbe dunque il rapporto con il paesaggio, bensì quello con il film pubblicitario sul paesaggio. Di conseguenza, quello che la poesia può fare non sarebbe che “essere un prezioso strumento di rilevazione della realtà, ma in “negativo”, mostrando l’inadeguatezza dei nostri discorsi e delle nostre narrazioni e tenendo vivi la nostalgia e il desiderio di reale”. Insomma, l’unica possibilità sincera della poesia starebbe nel negativo, nel tener viva la nostalgia del reale. Il che mi ricorda molto le parole di Adorno a chiusura del saggio su Schoenberg nella “Filosofia della musica moderna”, e in generale il lamento di Adorno per l’impossibilità, oggi, di un’arte innocente, ovvero inconsapevole della corruzione (capitalistica) dell’immagine stessa del mondo (e del paesaggio).

Il mio disagio, di fronte ai testi di Giovenale e Broggi qui citati, è dovuto probabilmente alla sensazione che essi mi mettano di fronte all’ineluttabilità e generalità di questa sola possibile negatività dell’approccio poetico, come se l’approccio diretto al paesaggio fosse davvero ormai reso impossibile dal dominio del film pubblicitario (e di tutto ciò che esso sta a simboleggiare). Come se l’emozione e il sentimento di fronte al paesaggio fossero ormai possibili solo come “nostalgia”, perché l’emozione autentica è negata, comunque, dalla mediazione ideologica dell’apparato mediatico e delle sue capillari conseguenze.

Ora, io non credo che sia così. Né ho mai ben tollerato la heideggeriana nozione di “autenticità”, fatta propria e utilizzata da Adorno. Ci sta, nella mia intolleranza, la consapevolezza del fatto che, per parlare di autenticità perduta, è necessario avere un’idea dell’autenticità posseduta; ovvero ipotizzare un’età dell’oro in cui l’arte poteva essere innocente, mentre ora non lo è più. L’idea che l’accesso diretto al paesaggio che si poteva avere ieri, oggi è reso impossibile dal fatto che esso è inevitabilmente negato dal film pubblicitario, mi fa credere che ieri esso non fosse negato, e che un’arte innocente fosse davvero possibile. E’ l’idea di una possibilità perduta (ma esistita) che giustifica la legittimità di un’arte come nostalgia del reale, in cui non sia possibile esprimere l’emozione del rapporto con il paesaggio se non nei termini della sua negazione.

A questa logica io mi sottraggo, non certo per difendere la mistificazione capitalistica, che c’è; ma perché essa non è che la forma moderna di una serie di mistificazioni che hanno sempre condizionato il rapporto con il paesaggio, plasmandolo epoca per epoca. Ritenere che la mistificazione specifica della nostra epoca sia l’unica o la più grande è a sua volta una mistificazione, perché ci induce a ritenerci alfieri di una verità altrimenti perduta.

La mia opinione è che la poesia non può ridursi alla nostalgia e al negativo che la può generare, perché una visione in qualche modo positiva del rapporto col paesaggio resta possibile oggi come in ogni tempo – purché consapevole della propria dimensione relativa e condizionata. Purché non ingenua insomma. L’arte di qualità non è mai stata innocente, e ha sempre posseduto una componente negativa, in grado di “tener viva la nostalgia e il desiderio di reale”; ma non si è nemmeno ridotta a soltanto questo.

27 Marzo 2013 | Tags: Aldo Nove, Amelia Rosselli, Andrea Inglese, Elio Pagliarani, Gabriele Frasca, Gian Mario Villalta, Giovanna Frene, Giuliano Mesa, Ivan Fedeli, Lello Voce, Marco Giovenale, Mario Luzi, metrica, Patrizia Valduga, poesia, Sergio Rotino, Umberto Piersanti | Category: poesia | A che cosa serve l’artificiosità del vincolo che caratterizza la poesia nei confronti della prosa? Per quale ragione si coltiva così pervicacemente una forma di scrittura che si rifiuta di scorrere liberamente secondo l’andamento naturale del discorso?

Credo che la risposta debba essere cercata in un sospetto verso quella che potremmo chiamare la trasparenza della parola, ovvero l’idea che il discorso verbale debba essere considerato uno strumento di espressione del pensiero, tendenzialmente senza residui. A questa visione ideale della prosa – ideale perché in verità nemmeno la prosa più tecnica la raggiunge sino in fondo – la poesia contrappone una concezione della parola piuttosto come ambiente. In poesia la sequenza delle parole costruisce un piccolo mondo, i cui oggetti, come nel mondo reale, valgono sia per le loro proprietà fisiche che per quelle simboliche: un tavolo è un oggetto materiale, fatto di legno, metallo e plastica e in relazione spaziale con gli oggetti circostanti, non meno e non più di quanto esso sia il supporto per il rito del pranzo, il simbolo dell’unità famigliare, il ricordo della nonna a cui era appartenuto. Gli oggetti della poesia sono ovviamente le parole e le loro costruzioni, nella propria natura sonora e visiva (con tutte le loro complessità) non meno e non più di ciò per cui stanno (con tutta la complessità dell’universo del significato).

Nella misura in cui siamo abituati, nella vita di tutti i giorni, a un uso strumentale e trasparente della parola, la poesia cerca di restituirci una dimensione globale del linguaggio, in cui la parola riappaia come cosa simbolica e insieme materiale proprio come le altre cose del mondo. Il vincolo posto sulla dimensione del significante serve proprio a imporne la pertinenza, a togliergli ogni possibilità di trasparenza. L’artificiosità è necessaria proprio perché si fa notare. Quando non c’è nulla che si faccia notare non c’è infatti ragione di uscire dall’uso standard, quello assestato, banale: nel nostro caso, appunto, l’uso strumentale del linguaggio.

Riportare il linguaggio alla sua natura di cosa, di oggetto, non significa rivendicarne la naturalità. È per forza evidente che un costrutto linguistico è un manufatto, così come lo è un tavolo e come non lo è un albero. Che cosa resta al linguaggio se si prescinde dalla sua natura di strumento per comunicare idee? Credo che quello che resta sia proprio la sua natura di manufatto, e in particolare di manufatto collettivo: il linguaggio è…

Quello che avete appena letto è l’inizio del mio (piuttosto lungo) intervento, intitolato “Il vincolo e il rito. Riflessioni sulla (non) necessità della metrica nella poesia italiana contemporanea“, apparso in questi giorni sul numero 16 della rivista L’Ulisse, complessivamente intitolato “Nuove metriche. Ritmi, versi e vincoli nella poesia contemporanea”. L’articolo, dopo una breve introduzione metodologica, cerca di fare un resoconto (parziale, ma nelle mie intenzioni rappresentativo) delle diverse posizioni sulla metrica e dei diversi usi che ne vengono fatti dalla poesia italiana contemporanea. Quello che avete appena letto è l’inizio del mio (piuttosto lungo) intervento, intitolato “Il vincolo e il rito. Riflessioni sulla (non) necessità della metrica nella poesia italiana contemporanea“, apparso in questi giorni sul numero 16 della rivista L’Ulisse, complessivamente intitolato “Nuove metriche. Ritmi, versi e vincoli nella poesia contemporanea”. L’articolo, dopo una breve introduzione metodologica, cerca di fare un resoconto (parziale, ma nelle mie intenzioni rappresentativo) delle diverse posizioni sulla metrica e dei diversi usi che ne vengono fatti dalla poesia italiana contemporanea.

La rivista è comunque, come sempre, di grande interesse anche a prescindere dal mio personale intervento. Segnalo con piacere che mi ritrovo citato, al suo interno, anche negli interventi di Rodolfo Zucco (“Lettera su Bonifazio e Cella”) e di Vincenzo Bagnoli (“Endecasillabi in quattro quarti. Fra Dante e il Rock”).

(dopo)

questo sopra quello sotto,

e poi il geranio e il filo di ferro,

gli esterni gli interni e sfondamenti,

e poi il sale sul gambo,

il tonfo dietro, il battito dentro,

la notte nel giardino tenue,

e poi le labbra e la nebbia… e poi…

e poi altro… a perdersi, in ritorni e fughe,

finché ci saranno coordinazioni (e poi…)

per allineare nella paratassi (e poi… )

altro ancora, malvisto, poi visto fin troppo,

andremo e verremo, e poi ancora, e poi piano

più forte, più intensamente, poi meno

e ancora, in successione, trovando

un posto, anche noi, tra i fatti :

il posto dell’ostacolo,

rallentando di traverso

quasi a tenere, a prendere,

in un abbraccio,

le ombre onde, lo scatto dei denti

sugli echi (e poi ?)

Le poesie riportate in questo post sono di Andrea Inglese, tratte da L’indomestico (2005, scaricabile per intero da qui). Le riporto non solo perché mi piacciono, ma perché mi hanno suggerito una riflessione sul senso della lettura e, soprattutto, sul senso della critica – una riflessione che prende come spunto la poesia, ma che vuole avere valore più generale, per qualsiasi oggetto di carattere estetico/artistico di cui si voglia parlare.

Mi riferisco non tanto alla critica storica, non tanto a quella che tira le somme, ma piuttosto a quella che legge e propone, cercando di indurre i propri lettori a un apprezzamento (o non apprezzamento) dei testi in oggetto. Quella che deve dire (nel caso) se un testo è bello e perché. Lo può fare perché sta scrivendo una recensione, oppure perché sta cercando di spiegare (in una prospettiva più storica) le ragioni della qualità o del successo di un testo.

Ora: teniamo presente che quando riteniamo che il ruolo della critica sia quello di spiegare il testo, rendendone evidenti i contenuti nascosti, stiamo già presupponendo che il testo possa essere spiegato, e che valga la pena di farlo. Se vale la pena di farlo è perché siamo convinti che il testo abbia valore, e che questo valore stia nel suo significato (e dove altrimenti?): aiutare il lettore a cogliere meglio questo significato sarebbe dunque un compito principe della critica.

Non metto in dubbio, né qui né in generale, l’utilità di una spiegazione del significato dei testi. Certo non si tratterà mai di una spiegazione definitiva (un buon testo estetico non dà mai fondo alle sue possibili interpretazioni), tuttavia già fornire al lettore qualche chiave di lettura in più (magari per discuterla o addirittura – criticamente – rifiutarla) è certamente qualcosa di positivo.

Il punto della mia riflessione è piuttosto se la funzione della critica debba limitarsi a questo basilare “fornire una chiave in più” alla lettura, oppure se essa possa ambire anche a qualcos’altro. Cosa potrebbe essere questo “qualcos’altro”? E pure limitandosi magari alla semplice funzione di base, in che modo essa dovrebbe essere espletata?

Potrei, tanto per cominciare da una procedura molto basilare, prendere questi testi e sottoporli a parafrasi, proprio come si fa a scuola, ma temo che nel loro caso non otterrei molto. La parafrasi è utile quando la sintassi è complicata – cosa che non succede nelle poesie di Inglese. Il risultato non sarebbe molto diverso dall’originale: solo più brutto, presumibilmente.

Potrei allora prendere questi testi ed esplorarli andando a fondo nella rete interna dei significati. Se io sono davvero un critico di poesia, non trascurerò, nel farlo, le dimensioni metriche e in generale ritmiche, cercando di individuare il loro specifico contributo al senso complessivo. Analizzarò i campi semantici e le ricorrenze isotopiche, magari identificando relazioni sottili e imprevedibili tra le parti. Alla fine otterrò magari anche un’interpretazione coerente, un senso complessivo sufficientemente unitario. Se lo volessi fare su questi testi, sarei perfettamente in grado di farlo. Serve lavoro, anche parecchio, ma alla fine si ottiene un oggetto critico molto soddisfacente: una specie di sostituto del testo iniziale, certo parziale, ma molto più coerente e conchiuso. È un lavoro che, da bravo semiologo, ho compiuto tantissime volte, sia su testi poetici che su tanti altri tipi di testi (in primis i testi a fumetti, ovviamente).

Il problema che mi trovo di fronte in questo momento è che anche se un lavoro di questo genere mi insegna di solito moltissime cose sul testo che ho di fronte, nulla mi dice invece sul perché questo testo mi piace, e sul perché debba eventualmente piacere anche ad altri (cioè ai miei lettori, cui lo sto proponendo). Semmai questo lavoro è esso stesso una conseguenza e manifestazione del fatto che il testo mi piace, e può al contempo fornire una serie di stimoli tali per cui il testo potrà più facilmente piacere a qualcun altro (cioè ai miei lettori). Insomma, il mio lavoro non dice del testo “è bello” in maniera critica, spiegando il perché lo sia; ma si limita a suggerire che, se io, critico, vi ho individuato tanti aspetti interessanti è perché l’ho trovato, nel suo complesso, bello, e che lo stesso potrebbe dunque accadere a te, lettore.

Non che questo sia poco, ovviamente; ma continuiamo a trovarci al livello della descrizione del testo, e non del perché esso sia interessante.

Facendo un passo più in là, un altro strumento di cui si può fare uso sono le considerazioni di carattere storico-critico. Non la storia vera e propria – che è un altro genere, parente ma diverso dalla critica – bensì il tentativo di trovare il senso nel testo attraverso il rapporto che esso intrattiene con testi antecendenti. Per esempio, potrei argomentare che io trovo un rapporto piuttosto stretto tra le poesie di Inglese e quella di Antonio Porta, specie le sue prime e le ultime (ovvero lasciando in subordine quelle della fase più strettamente legata al gruppo ’63). Affinché un’affermazione del genere abbia davvero valore storico andrebbe sostenuta da qualche riscontro maggiormente oggettivo. Così come la pongo io, invece, non si tratta che di un’ipotesi, avente valore più dal lato del consumo (mio) che dal lato della produzione (dell’autore). Andrea Inglese, infatti, per quanto ne so, è un francesista – per cui magari, più che Porta, andrebbe chiamato in gioco qualche autore francese, che io però non conosco o non conosco abbastanza. Nonostante questo, il riferimento a Porta non è privo di senso. Esso significa, per me, che il piacere che provo leggendo i testi di Inglese è in qualche modo simile a quello che provo leggendo i testi di Porta. Certo non si tratta che di uno spostamento: mi piace Inglese perché mi piace Porta; e Porta, a sua volta, perché mi piace? Tuttavia, per coloro tra i miei lettori che già conoscono e apprezzano Porta, lo spostamento risulta utile, e rappresenta un’indicazione piuttosto chiara: essi possono apprezzare questi testi perché già apprezzano quelli di Porta. Si tratta però, inevitabilmente, di un’indicazione parziale: Inglese non è Porta e (per fortuna) nemmeno lo copia. È un autore differente che porta una qualche somiglianza di famiglia.

Ma le considerazioni storico-critiche possono costituire la base anche di un diverso tipo di apprezzamento. Per esempio, se esiste una nostra scelta di campo ideologica che riteniamo debba essere sostenuta, la collocazione del nostro testo all’interno di quel campo potrà costituire una ragione sufficiente per apprezzarlo. Nel nostro caso, per esempio, se fossimo sostenitori di una certa posizione avanguardista o delle sue conseguenze, avvicinare Inglese a Porta potrebbe essere una mossa per valorizzarlo come prosecutore di una determinata tradizione che riteniamo apprezzabile in sé. Agire in questo modo, insomma, sarebbe un po’ come dire che Inglese è dei nostri, e va apprezzato e sostenuto anche solo per questo. Più che critica, questa mi pare comunque attivismo politico. Più che apprezzamento estetico, la definirei militanza. Non è necessariamente un atteggiamento negativo, ma ha in sé poco a che fare con la critica, persino con il suo compito di base di aiutare la comprensione.

Nonostante qualche piccolo passo in avanti, sostanzialmente non stiamo uscendo dal dare un senso al testo, e restiamo lontani dallo spiegare perché il testo sia di valore, perché mi piaccia e dovrebbe piacere anche ai miei lettori.

Un’altra e differente soluzione mi appare più ingenua e controproducente delle precedenti: è quella che potremmo definire critica impressionista, ovvero il tentativo di rendere l’impressione che il testo produce su di me. Ma come si rende un’impressione? Be’, per esempio in versi, o attraverso una prosa letteraria… Dovrei dunque costruire un secondo testo estetico, che abbia come tema l’esperienza percettiva del primo. Il lettore che apprezzasse il mio testo dovrebbe sentirsi invitato ad apprezzare anche quello di Inglese. Naturalmente, se io fossi un grande scrittore, potrebbe anche capitarmi di produrre un testo critico assai più interessante del testo oggetto. Più frequentemente, invece, accade proprio il contrario, e la critica impressionista non invoglia affatto alla lettura. Gran parte dei commenti ai post dei blog di poesia sono di questo tipo, e lo sono perché l’autore del commento sta cercando un modo per esprimere gli elementi del proprio apprezzamento.

Perché dunque (quando non vi siano presupposti ideologici di scelta di campo a sostenerlo) è così difficile spiegare le ragioni del proprio apprezzamento estetico? Dire “mi piace” è facile. Anche dire “non mi piace” è facile, però è più semplice giustificarlo. Per esempio, non mi piacciono le cose banali, che sono quelle in cui ritrovo troppo facilmente delle strutture che già conosco: per dichiarare banale un testo, dunque, non ho che da trovargli degli antecedenti sufficientemente simili. Di conseguenza, trovandomi ora nella situazione opposta, dovrei spiegare nei termini della loro non banalità il perché questi testi mi piacciono. Tuttavia, mentre dire a che cosa qualcosa somiglia può essere facile, è molto più difficile metterne in luce la diversità – tantopiù che c’è sempre qualcosa a cui un qualsiasi testo somiglia, e questo non lo rende ipso facto banale. I testi di Inglese mi ricordano quelli di Porta, ma ne sono comunque sufficientemente lontani da non apparirmi affatto banali.

Se si resta fuori dalle scelte di campo ideologiche, l’apprezzamento estetico è qualcosa di sottile e personale. Questo non vuol dire che non sia condivisibile o trasmissibile, poiché – nella diversità individuale – siamo tutti comunque sufficientemente simili da poter avere a volte gli stessi gusti. Ma è comunque questione di sintonia. In altre parole, non riconosciamo che un testo è bello allo stesso modo in cui riconosciamo il suo significato; piuttosto, entriamo in sintonia con esso, e riconosciamo la nostra condizione di sintonia. Per questo, possiamo dare spiegazioni sul significato, ma non possiamo spiegare il bello. Al massimo possiamo aiutare gli altri ad entrare nella nostra medesima condizione di sintonia.

Mi resta dunque ancora una possibilità, proprio assumendo questa soggettività dell’esperienza del bello. Quello che posso fare è provare a descrivere l’esperienza, ovvero semplicemente testimoniare il mio vissuto, nell’ipotesi che questo vissuto possa essere, per lo meno, contagioso, e confidando nel fatto che il mio gusto non sia troppo esclusivo. Non è un’operazione facile, perché nel corso della lettura di un testo la nostra attenzione è ovviamente concentrata sul testo stesso, e non sulla nostra esperienza.

« Entra nell’ascensore, poi scendi. »

« Mi servirà davvero ? Avranno custodito

il groviglio, il segreto, la mano porgerà

la chiave, saprò dove nasce

il movente?» « Sei nella colonna

vuota, in caduta, passi i piani della memoria

finché ricorderai non ciò che vedevi

con imprecisi contorni e richiami,

ma lo spessore di tavoli e sedie,

l’impugnatura dei recipienti,

le piastrelle scalfite, i mattoni

a nudo, i sacchi di plastica in aria,

ed altre tattili inezie che sotto

le dita non hai percepito

nell’urgenza di tanto sognare. »

Che cosa posso dire, dunque, in concreto, di queste poesie di Andrea Inglese? Mi colpisce, per esempio, il ritmo con cui vengono elencati i concetti, un ritmo piuttosto stringente, ossessivo, con cui mi arrivano una serie di oggetti ed eventi che sono insieme elementi di quotidianità e correlativi di inquietudine. Non ci sono metafore in questi versi, ma solo questo stillicidio di cose, di eventi, di riflessioni, il cui ricorrere cadenzato mi costringe a comparare, ad accostare, come se io stessi percorrendo gli elementi di un racconto, il quale insieme però c’è e non c’è: non succede nulla in verità, eppure le cose appaiono cariche di storia, quasi di presagi.

Esco dalla lettura di ciascuno di questi testi con una sensazione inquieta, come se il mondo che mi circonda quotidianamente si fosse riempito di indizi, come se ciascuno degli oggetti mi stesse dicendo “attento, io ho un segreto”, ma poi il segreto non viene disvelato. Lo snocciolarsi degli oggetti del mondo nello snocciolarsi delle proposizioni e dei versi costruisce in me un ritmo di piccoli brividi.

Fra poco torneranno. Tutte quante. Le cose.

Come ai bei vecchi tempi. Nella dimora

del cuore. Ad una ad una. Col raffio,

il bastone curvo, la rete, pian piano.

Con il loro blues, il mormorio roco

di fondo, in umida mota, dal fondo

sorgeranno. E meditano, nel sommo,

una calma definitiva adunata.

Persino quando, a volte, un accenno di racconto si trova davvero, non è che poi cambi molto le cose. Mi appare quasi come un ordinamento apparente, un modo per organizzare in superficie una dinamica espositiva che rimane comunque quella dell’elenco ossessivo, quella dell’emergenza progressiva di figure inquietanti. Il racconto stesso, in fin dei conti, non è che una di queste figure, e non più importante delle altre.

Mi picerebbe scoprire, ora, come fa Inglese a produrre questa sequenza di piccoli brividi. A partire dalle mie sensazioni dovrei dunque analizzare il linguaggio, il metro, le figure, e il modo in cui tutto questo viene messo in successione. Ne otterrei, auspicabilmente, non un’interpretazione critica del testo, non cioè la mia versione della sua verità, ma semplicemente un’ipotesi sul suo funzionamento retorico, cioè sul modo in cui riesce a essere così efficace – efficace su di me, ovviamente, ma forse anche su altri lettori.

Desiderio

Le reti erano quelle alte del tennis

dietro a cui colava un’acqua

dubbia, tra argini d’erba.

Tu imparavi a ipnotizzare

le rane, io sganciavo cauto

il tuo reggiseno, e le menti buie

schiarivano, in sogno nessuno

ha fretta, potevo passarti

ogni tanto la lingua sulla schiena,

tra le scapole, mentre la festa

in giardino continuava.

Portavo bicchieri sempre doppi,

pieni di sangue, che rovesciavo

a terra, al riparo da bocche

assetate, indiscrete,

ancora non ti decidevi

a sfilarlo il vestito scollato,

ci spostavamo sui fondali

senza mai doverlo consumare

il desiderio, ed esso si eternava

davanti a noi, nitido nell’aria,

come un fiore crudo, una galassia.

La chiamiamo ancora “critica” un’operazione di questo tipo? Io sono convinto di sì. Ma bisogna capire che c’è differenza tra pensare i testi come portatori di una qualche verità, e pensarli piuttosto come meccanismi estetici, o retorici, dove anche la loro eventuale verità non è che un elemento tra gli altri per costruirne l’efficacia.

Due consideraioni conclusive:

1. il discorso è ben lontano dal potersi concludere qui, e vorrei tornarci sopra presto, magari anche parlando di oggetti diversi dalla poesia; e

2. analizzare davvero le poesie di Andrea Inglese nei termini di cui si è detto potrebbe essere davvero interessante, ma è un’operazione che richiederebbe troppo spazio per il post di un blog, persino per un blog logorroico come questo. Ci vorrebbe un articolo dedicato, e un po’ di tempo a disposizione per scriverlo. Per ora spero che il poco che sono riuscito a dire almeno aiuti ad apprezzare meglio queste belle poesie.

|

Post recenti

-

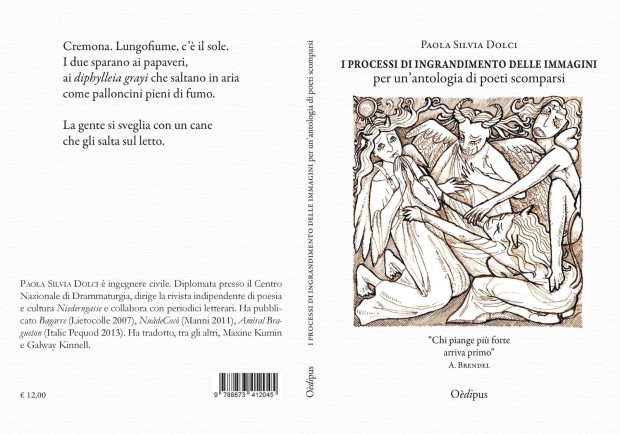

Babel, Connessioni: due antologie

-

No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?

-

La spigolatrice callipigia

-

La disalterità di Lella De Marchi

-

Lo scrutare nel buio di Laura Liberale

-

Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni

-

Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti

-

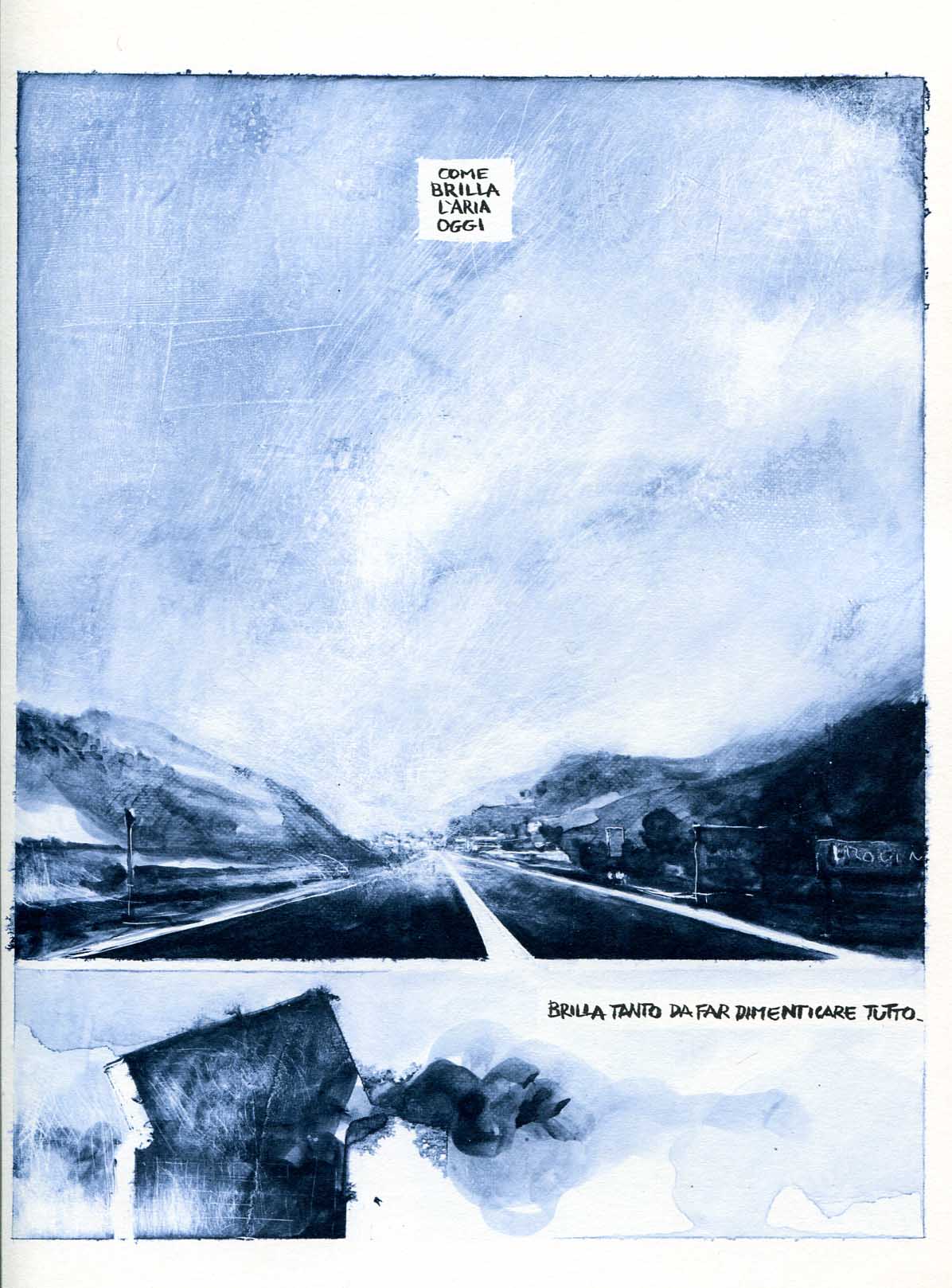

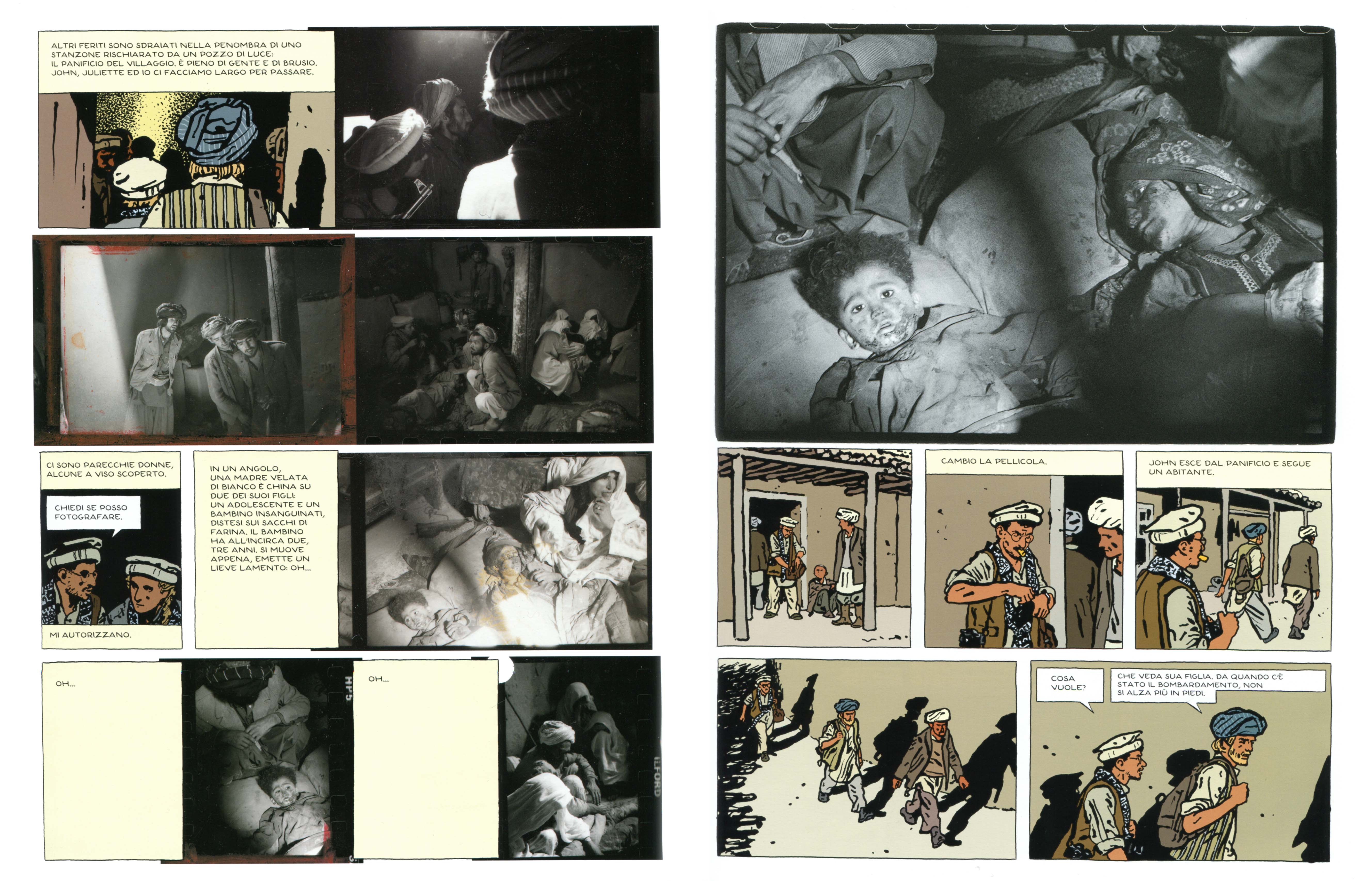

Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet

-

Dopo Mafalda

-

Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)

-

Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale

-

Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti

-

Storie di polli e di donne sedute

-

La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)

-

Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere

-

Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)

-

Scrivono di me, su Bologna in Lettere

-

Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare

-

Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito

-

Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria

|

Some Books of Mine ------------------

------------------

------------------  ------------------  ------------------  ------------------

------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog

|

Leggo l’articolo di Andrea Inglese “Iconoclastia artistica e concetto di littéralité”, apparso su Nazione Indiana (ma già prima in un volume collettivo) e apprezzo, come sempre, la chiarezza di esposizione e l’originalità del tema. Ne condivido, oltre a una serie di premesse, l’atteggiamento critico e “anticalcistico” (sottolineato in uno dei commenti), ed è proprio in questo spirito di critico apprezzamento che vorrei chiarire perché la posizione della littéralité è a mio parere sostanzialmente indifendibile, a meno (come talvolta Inglese sembra suggerire) che non la si prenda come semplice utopia, tendenza influente ma irraggiungibile – e tuttavia, in questo caso, non so quanto davvero desiderabile.

Leggo l’articolo di Andrea Inglese “Iconoclastia artistica e concetto di littéralité”, apparso su Nazione Indiana (ma già prima in un volume collettivo) e apprezzo, come sempre, la chiarezza di esposizione e l’originalità del tema. Ne condivido, oltre a una serie di premesse, l’atteggiamento critico e “anticalcistico” (sottolineato in uno dei commenti), ed è proprio in questo spirito di critico apprezzamento che vorrei chiarire perché la posizione della littéralité è a mio parere sostanzialmente indifendibile, a meno (come talvolta Inglese sembra suggerire) che non la si prenda come semplice utopia, tendenza influente ma irraggiungibile – e tuttavia, in questo caso, non so quanto davvero desiderabile.

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti