Il futuro del fumetto a fumetti

Il Sole 24 Ore, 15 ottobre 2000

Nel 1993, stagione ancora dorata per il fumetto americano, usciva negli Stati Uniti un libro destinato a lasciare il segno. Si trattava di un libro a fumetti, come tanti altri; a differenza dagli altri non era però fiction, ma un libro di teoria: un trattato a fumetti sul linguaggio del fumetto. Understanding Comics, di Scott McCloud, non era un manuale, e nemmeno un volume divulgativo. Si trattava di un’autentica riflessione teorica sulle caratteristiche e le possibilità espressive del linguaggio dei comics, espressa con gli strumenti di quello stesso linguaggio, destinato a una lettura attenta e meditativa, e in cui si esprimevano tesi stimolanti e originali, interessanti anche quando non del tutto condivisibili.

Accanto all’interesse per il discorso tenuto da McCloud vi era comunque ciò che rendeva questo libro unico, ovvero il fatto di essere esso stesso realizzato a fumetti. Non era una semplificazione: al contrario, per me come per tutti coloro che sono abituati a trasmettere o ricevere teoria attraverso la parola, l’esposizione a fumetti rendeva tutto più complicato. Anche per questo bisogna sottolineare l’invenzione da parte di McCloud di uno specifico stile espositivo, in cui l’argomentazione riguadagna attraverso l’uso delle immagini quello che lo stesso uso delle immagini fa perdere a un genere tradizionalmente verbale come il trattato teorico. Impossibile è dar conto in queste poche righe della quantità di microinvenzioni retoriche e stilistiche a cui McCloud è riuscito a dar sostanza grafica e grafico-verbale nel suo libro. Nel suo complesso, potremmo dire che Understanding Comics inaugura un genere linguistico, talmente particolare da non avere antecedenti diretti; e così difficile da frequentare, almeno dal punto di vista della produzione, che sino a poco tempo fa non c’erano stati nemmeno susseguenti.

Dopo sette anni di silenzio teorico, Scott McCloud ha dato oggi un seguito alla sua prima fatica. Si chiama Reinventing Comics, e ha, anch’esso, il fumetto come oggetto e come strumento linguistico. In questo volume però l’attenzione di McCloud non è più rivolta al linguaggio, ma a un insieme di questioni che, complessivamente o singolarmente, hanno a che fare con il futuro di questa forma espressiva.

Dal punto di vista stilistico, Reinventing Comics è forse ancora più originale ed efficace dell’altro, segno che l’autore non sta più inventando il proprio linguaggio, ma assestandone le possibilità ed esplorandone nuove soluzioni. E’ però dei suoi contenuti che possiamo più efficacemente parlare qui.

Nella prefazione, anch’essa a fumetti, McCloud individua una rosa di 12 temi chiave per il futuro del fumetto: fumetto come letteratura, fumetto come forma d’arte, diritti degli autori, innovazione nell’industria, percezione da parte del pubblico, valutazione da parte dell’istituzione, equilibrio tra i sessi, rappresentazione delle minoranze, differenziazione dei generi, produzione con strumenti digitali, diffusione con strumenti digitali, fumetti digitali. Ai primi nove temi, di carattere più culturale e sociale, sono dedicati i capitoli della prima parte; agli ultimi tre, che delineano il rapporto tra comics e computer, è dedicata la seconda parte, praticamente metà del volume.

Questo squilibrio non impedisce all’autore di presentare argomenti brillanti per spiegare perché i fumetti, a dispetto delle loro potenzialità, vengono utilizzati soprattutto per produrre fumetti di supereroi per lettori adolescenti. L’analisi delle modalità di vendita dei fumetti e della struttura del mercato mostra con grande evidenza come in queste condizioni il genere che vende di più, cioè quello superomistico, finisca per diventare necessariamente l’unico che si vende, togliendo completamente visibilità e possibilità di diffusione a generi meno vendibili, ma non per questo commercialmente impossibili.

I problemi, rispetto alle posizioni di McCloud, iniziano nella seconda parte. Una delle finalità del libro è infatti di mostrare come la tecnologia digitale e in particolare la diffusione dell’informazione tramite Internet siano candidati ideali per contribuire (talora in maniera decisiva) a risolvere i problemi di qualità, diffusione e considerazione pubblica del fumetto. Non c’è dubbio che McCloud abbia ragione quando mostra come il computer possa aiutare il fumetto tradizionale, anche semplicemente utilizzato come strumento grafico al pari del pennino e del pennello, benché con mille possibilità in più.

Più discutibile è invece la sua proposta di usare Internet per togliere di mezzo la grande editoria e permettere un rapporto diretto tra l’autore e il suo pubblico. Benché l’idea di fondo sia positiva e condivisibile, la possibilità reale di un’operazione di questo genere richiede un prezzo da pagare, e non si tratta di un prezzo da poco. La scomparsa del supporto cartaceo, sostituito dallo schermo del computer, non pone infatti solo i problemi tecnici di cui McCloud dimostra di essere ben consapevole (risoluzione, dimensioni, tempi di accesso, modalità di pagamento ecc.), ma anche dei problemi comunicativi che invece egli sembra ignorare.

Non è vero, infatti, che i fumetti siano “semplicemente” una sequenza di combinazioni di immagini e parole, indipendente dal supporto. Le possibilità che McCloud elenca con entusiasmo verso la fine del libro (pagine grandi a volontà, linee di sequenzialità diverse dal consueto, libertà assoluta nella dimensione delle vignette ecc.) sono in realtà altrettanti motivi di crisi per il linguaggio del fumetto, che si è formato godendo non meno che patendo dei limiti della carta stampata. Senza contare il fatto che una forma espressiva deve sempre fare i conti con le potenzialità tecniche dello strumento di cui fa uso: e il computer ne possiede tali e tante che il fumetto, per quanto “migliorato”, vi farebbe certamente la parte del parente povero, perdendo l’appeal che i limiti della pubblicazione su carta gli forniscono.

(Understanding Comics è stato tradotto con il titolo Capire il fumetto. L’arte invisibile, Vittorio Pavesio Production, 1996. Scott McCloud è raggiungibile su Internet al sito scottmccloud.com)

Scott McCloud, Reinventing Comics, DC Comics, New York, 2000, pp. 252, $19.95

Nei territori semisommersi dell’arte ‘sequenziale’

Il Sole 24 Ore, 17 settembre 2000

Ho insistito spesso, nei miei interventi su queste pagine, e probabilmente nella maggior parte di loro, su una vena del fumetto che, pur confrontandosi – necessariamente – con l’editoria e il mercato, nasce non da considerazioni di editoria e di mercato, bensì, nella più classica tradizione di quello che in Occidente viene considerato arte, da un bisogno espressivo da parte del proprio autore, un bisogno di raccontare, e, nel caso specifico, di raccontare per immagini.

Una vena piccola, all’interno di un ambiente, quello del fumetto, che è già ristretto di suo. Una vena che costringe gli autori che ne fanno parte a cercare il successo in altre parti del mondo, o a vivere una vita economicamente incerta, perché anche quando questo successo arriva, esso non ha niente a che fare con quello delle star di qualsiasi altra forma espressiva. E se questo può confermare lo stereotipo dell’artista geniale e mal compreso, che il riconoscimento di questo stereotipo valga almeno come indicazione che qui si sta davvero creando qualcosa di interessante, che lotta con mille difficoltà per farsi riconoscere e apprezzare!

Un piccolo ma ben organizzato contributo a far conoscere questo mondo semisommerso ci arriva da un’iniziativa che ha sede presso la Festa Nazionale dell’Unità di Bologna. Si chiama “Territori del racconto a fumetti”, e si compone di una mostra, di una serie di workshop per giovani autori, di una serie di incontri serali per il pubblico, di un libro di interviste agli autori presenti in mostra. Gli organizzatori sono Stefano Ricci, Giovanna Anceschi e Igort. Di loro, i primi due sono anche i curatori della rivista Mano, che conduce con competenza e impegno da alcuni anni un discorso sulla manualità del disegno e della grafica, e di cui il volume-catalogo con le interviste agli autori rappresenta il numero 5.

“Territori” mette in mostra ben 450 tavole di otto autori, provenienti da tutto il mondo: Francesco Altan (Italia), Baru (Francia), Charles Burns, David Mazzucchelli, Adrian Tomine (USA), José Muñoz e Carlo Sampayo (Argentina), Jiro Taniguchi (Giappone). Molto vi sarebbe da dire su ciascuno di loro, e per quanto si possa riassumere, comunque più di quanto potrebbe contenere questo spazio. In comune, piuttosto, questi autori hanno la concezione del fumetto come un mezzo espressivo per costruire testi a più livelli di lettura. C’è chi gioca più sulla provocazione (come Altan, Baru, Burns, Muñoz e Sampayo) e chi più sul personale e biografico (come Mazzucchelli, Tomine e Taniguchi), ma quale che sia l’approccio esteriore il discorso che vi sta dietro è sempre sfumato e multiforme. Del lavoro di ciascuno la mostra ha selezionato aspetti in cui il territorio appare come qualcosa di più di un semplice sfondo, e in cui l’appartenenza a un luogo è un tema centrale.

Non si tratta però di semplici disegnatori. A parte Sampayo, che non disegna affatto, ma scrive le storie insieme con Muñoz (e romanzi per conto proprio), gli altri sono autori di fumetti in senso pieno, autori cioè per cui il disegno è funzionale a un discorso narrativo, per arrivare a produrre quella che Will Eisner ha battezzato sequential art, arte della sequenza, racconto per immagini (e parole). Quello che conta, in essa, non è l’immagine come risultato, ma il testo a fumetti nel suo complesso, nel suo equilibrio globale di narrazione mostrata, di figure che ricevono senso dal loro stesso costruire e dar senso a una storia.

Per comunicare al pubblico (numeroso ogni sera) questa natura solo apparentemente composita del testo a fumetti, “Territori” ha organizzato una serie di incontri con autori ed editori. Ma soprattutto per trasmettere ai giovani autori l’esperienza di autori già affermati, sono stati tenuti ben dodici workshop di tre giorni ciascuno. Oltre a Baru, Muñoz, Sampayo, Taniguchi e Tomine, presenti in mostra, hanno lavorato con un appassionato gruppo di allievi David B., Francesca Ghermandi, Gabriella Giandelli, Ben Katchor, Lorenzo Mattotti, e anche Igort e Ricci, organizzatori e autori essi stessi.

I giovani che hanno partecipato hanno trovato una situazione che non si incontra né nelle scuole di fumetto né nelle Accademie più illuminate. Non tanto di problemi tecnici si è infatti parlato, quanto dell’esperienza stessa dell’inventare e costruire, del gestire una materia composita, che richiede una competenza altrettanto composita, che è sia grafica che narrativa, e richiede di saper disegnare e di saper scrivere; ma soprattutto impone che nel risultato, nel prodotto finale, questa origine composita non si noti più – non più di quanto, vedendo un film, si possa pensare che è fatto di fotografie e di parole montate. Il confronto, a quanto pare, ha affascinato tanto gli allievi quanto i docenti, contribuendo a creare – ci auguriamo – quell’ambiente di influssi e di scambi di cui la cultura si nutre, e di cui il fumetto (fatto troppo spesso di individui isolati, cresciuti da soli ispirandosi a maestri che non hanno mai conosciuto) avrebbe un grande bisogno.

Il volume, che ha lo stesso titolo della mostra, ed esce come numero 5 di Mano, ci porta, con le sue otto sentite conversazioni, un po’ del profumo che si deve essere respirato in questi incontri. Non vane istruzioni per essere creativi, ma esperienze di persone che hanno creato.

Territori del racconto a fumetti

Mostra, incontri, workshop e volume

Festa Nazionale dell’Unità di Bologna

Sino al 18 settembre

Luce sul Sol Levante

Il Sole 24 Ore, 19 marzo 2000

E’ davvero difficile dare nelle poche righe di un articolo di quotidiano un’idea di che cosa siano il fumetto e il cinema d’animazione giapponese. La difficoltà – per fare un paragone con qualcosa di certamente più noto al lettore – sarebbe analoga a quella di cercare di descrivere in quelle stesse poche righe il cinema americano, trovando una cifra comune a Welles, Allen, Wilder, Altman e ai mille nomi meno noti di un secolo di produzioni. Perché se c’è qualcosa che i due mondi del fumetto e del cinema d’animazione giapponesi hanno in comune con quello del cinema americano è l’enorme quantità di materiale prodotto e in continua produzione, e l’enorme differenza di qualità al loro interno.

Si producono e si leggono più fumetti nel solo Giappone che nel resto del mondo. Si producono e fruiscono più cartoni animati in Giappone che in qualsiasi altro paese. Al punto che, per quanto rilevanti, le esportazioni di questi prodotti rendono ai loro editori assai meno dei consumi all’interno dello stesso Giappone.

E’ dunque naturale che di questa produzione sterminata, creata per un pubblico assetato di narrazioni per immagini, quello che arriva in Occidente non possa che essere una minima parte, della cui scelta non sempre la qualità è il discriminante principale.

E la qualità non è tipicamente neppure la ragione del successo di un prodotto, seppure certamente un qualche tipo di qualità non possa che essere riconosciuta in un prodotto che goda di grande successo. Quale che essa sia, nel nostro caso, è innegabile che, per una via o per un’altra, tubo catodico o carta stampata, l’immaginario giapponese si sia introdotto pesantemente in quello giovanile italiano, dagli anni Settanta in poi.

Come questo sia avvenuto ce lo racconta un ponderoso volume di Marco Pellitteri, dal titolo emblematico: Mazinga nostalgia. Quasi 500 pagine di analisi delle mitologie massmediatiche italiane prima e dopo l’avvento degli anime, i cartoni animati giapponesi, con una minuziosa ricostruzione del modo in cui questi sono entrati nelle televisioni italiane, ne sono stati anche malmenati e censurati, e hanno conquistato il loro pubblico.

L’aspetto più interessante del libro di Pellitteri, che è comunque in generale assai notevole per la precisione e la documentazione (nonché la facilità di lettura), è la rivendicazione dell’autonomia e dell’originalità stilistica delle produzioni giapponesi. L’autore è appassionato nel sostenere – e con argomenti del tutto validi – che il giornalismo e la stampa italiana hanno fatto di tutto per diffondere l’idea che il cinema d’animazione giapponese sia solo una squallida e malriuscita imitazione di quello americano, dimenticando o volutamente tralasciando di considerare i suoi caratteri innovativi. L’animazione giapponese non sarebbe dunque un’animazione più legnosa e povera, ma il prodotto di un diverso sistema di rappresentazione del movimento e del mondo. E il paragone, semmai andasse fatto, non dovrebbe essere tra l’animazione televisiva giapponese e quella cinematografica americana, bensì tra pari – per scoprire che il cinema d’animazione giapponese ha prodotti che ben difficilmente si potrebbero giudicare inferiori a quelli di Walt Disney, mentre nelle produzioni televisive seriali molto spesso le produzioni americane non sono affatto né tecnicamente migliori né particolarmente più educative.

Quello che Pellitteri non fa è di valutare le differenze di qualità all’interno della stessa produzione giapponese. Nella sua prospettiva questa assenza è del tutto giustificata, perché il suo proposito è quello di documentare una porzione dell’immaginario giovanile, e non di tranciare giudizi su cosa sia destinato a restare e cosa no. Ma quando gli stessi prodotti di cui lui parla vengono visti da qualcuno che appartiene a una generazione più vecchia, che non ha vissuto l’invasione giapponese come formativa, queste valutazioni sono inevitabili.

Non mi dispiace affatto, allora, cercare di separare il grano dal loglio, persino quando, dopo la lettura di questo libro, il loglio non mi appare più pernicioso come prima. E rivendico le mie preferenze di educato occidentale, che mi portano a valutare certe storie, personaggi e autori come affascinanti, e altri come educatamente tollerabili.

Tra gli affascinanti – ed è giocoforza limitarsi a quello che l’editoria italiana ha tradotto recentemente – vanno sicuramente le produzioni di Osamu Tezuka, il riconosciuto padre del fumetto e del cinema d’animazione nipponici. Di Tezuka si parla talvolta come del Disney giapponese, ma, qualità a parte, il paragone è fuorviante, se non altro perché i grandi temi politici e ideali che Disney ha sempre escluso dalle sue produzioni sono invece continuamente al centro di quelle di Tezuka, sia nei suoi lavori per bambini che in quelli per adulti.

Rivolto agli adulti per complessità e tematiche (ma certamente assai leggibile anche dai più giovani) è il Budda, in corso di pubblicazione da parte delle edizioni Hazard di Milano. Una storia monumentale: quattordici volumi di oltre duecento pagine ciascuno, che iniziano raccontando di eventi che precedettero la nascita di Siddarta, e proseguono con la sua giovinezza di principe e la sua vita. Come già avevo avuto modo di commentare a proposito de La storia dei tre Adolf, pubblicato da Hazard nel 1998 (vedi Il sole 24 ore, 31.1.1999), il lettore non abituato a questo modo di raccontare potrà talora trovare irritante la presenza di raffigurazioni e situazioni umoristiche in contesti decisamente drammatici. Ma se si arriva ad accettare questo effetto della differenza culturale, ci si accorge passo passo, leggendo le pagine di Tezuka, di essere condotti per mano da un narratore di grandissimo livello, capace di commuoverci talvolta persino mentre pensiamo che quella battuta (per noi) di cattivo gusto se la poteva forse risparmiare…

Gen di Hiroshima, di Keiji Nakazawa, è invece il regalo che fa l’editrice Planet Manga (Panini-Marvel) ai lettori italiani. Una storia pluripremiata, la cui lettura dovrebbe, a mio parere, essere resa obbligatoria nelle scuole dalle medie in poi. Gen è un ragazzino che vive a Hiroshima nel 1945, e vive prima la realtà triste di un paese non libero, dove essere figlio di una persona che non riesce a tacere quello che pensa può essere un grosso problema. E poi, in questa realtà difficile, ma tutto sommato quotidiana, irrompe il 6 agosto, e tutto diventa un inferno.

Hiroshima vista da dentro, insomma, dal mondo degli affetti personali e delle necessità di sopravvivenza di un bambino. Una storia a fumetti che racconta, con la sensibilità e la precisione che vorremmo trovare più spesso nella letteratura ufficiale, uno dei temi ricorrenti dell’immaginario giapponese: quello della catastrofe. Dedicato a chi continua a diffidare dei racconti per immagini del Sol Levante.

Marco Pellitteri

Mazinga nostalgia. Storia, valori e linguaggi della Goldrake-generation.

Castelvecchi 2000. Pp.480, £. 24.000

Osamu Tezuka

Budda

Hazard Edizioni, 1999-2000. Ogni vol. pp. 222, £. 15.000

Keiji Nakazawa

Gen di Hiroshima, vol.1

Planet Manga 1999. Pp. 296, £. 25.000

L’orrore quotidiano genera mostri di carta

Il Sole 24 Ore, 5 marzo 2000

C’era una volta The Vault of Horror. Insieme con Tales from the Crypt, infiammava l’immaginazione dei giovani americani degli anni Cinquanta. Sin quando il dottor Fredric Wertham, con il suo libro Seduction of the innocents, rese colpevole fin quasi Mickey Mouse di corrompere i giovani, e l’America si chiuse nel proibizionismo culturale.

L’editore di quelle indimenticate riviste si chiamava “EC”, una sigla che stava per Educational Comics. Potrà sembrare una presa in giro, ma non lo era: le storie orrorifiche che apparivano su quelle riviste erano davvero istruttive, realizzate dagli autori migliori di quegli anni, di una qualità narrativa e di un impegno etico che non sarebbero ritornate nel fumetto americano per almeno trent’anni.

Il loro emulo degli anni Sessanta, Creepy (assai più noto in Italia con il nome di Zio Tibia), nato quando l’ondata della caccia alle streghe iniziava a scemare, non era lontanamente all’altezza. La moralità delle storie del decennio precedente era diventata moralismo; gli effetti splatter, che certo non erano mancati neanche allora, erano più frequenti e più gratuiti; gli autori delle storie, per quanto non disprezzabili, facevano quello che potevano.

E’ singolare come nel mondo del comic book americano, il genere horror sia stato più volte quello più progressivo e socialmente impegnato. Certo abbondano le produzioni di qualità più bassa, ma dalla prima metà degli anni Ottanta una parte notevole di tutto ciò che di davvero interessante si è potuto leggere in America appartiene più o meno strettamente a questo genere.

Potrei incominciare un piccolo elenco, tutt’altro – naturalmente – che esaustivo (anche perché mi limiterò a una sola casa editrice, per quanto la più importante nel campo, la DC Comics), con Swamp Thing. Creato nel 1971 da Len Wein e Berni Wrightson, Swamp Thing è in larga misura inizialmente un figliolo di Creepy. Per poco più di un decennio vive la vita letterariamente noiosa del mostro buono e ingiustamente cacciato da tutti, sinché, nel 1983, le sceneggiature vengono date in mano ad Alan Moore, un inglese di grandi promesse. Oggi Moore è uno degli sceneggiatori più quotati del mondo, e tra quelli che hanno prodotto i risultati letterari più interessanti, ma allora era solo un giovane in cui qualcuno aveva fiducia.

La fiducia era ben riposta. Per quattro anni, Moore condusse la vita di Swamp Thing, in maniera irreversibile, verso il ruolo di testimone di tutti gli orrori d’America, da quelli reali a quelli che infestano l’immaginario collettivo – non meno rilevanti per questo. Il genere horror rivelava davvero con queste storie la sua natura originaria: quella di dar luce e forma ai nostri incubi. E le storie di Moore riuscivano così bene perché questi incubi sembravano veramente calati nel nostro quotidiano.

Durante il suo percorso di sceneggiatore di Swamp Thing, Moore creò un personaggio collaterale, John Constantine, una specie di stregone inglese con l’impermeabile alla Humphrey Bogart, l’eterna sigaretta in bocca, e un sarcasmo devastante sulle labbra, unite a un’assai sincera comprensione delle disgrazie cui si trovava di fronte. Nel 1988 Constantine ebbe la sua testata. Hellblazer, affidata inizialmente a un altro inglese, Jamie Delano.

Hellblazer è rapidamente diventata il modello di gran parte del fumetto d’orrore americano da quel momento ad oggi: un misto di vita quotidiana, con i suoi piccoli problemi di amicizie ed amori, salute e lavoro, e di irruzioni di presenze irreali. E’ ovviamente il contrasto a rendere interessante questo modo di presentare le cose, ma anche la chiara percezione che ogni mostruosità irreale è la metafora di una mostruosità assai più reale. The Preacher, il Predicatore, di Garth Ennis, è forse il fumetto che ha portato agli estremi questo contrasto, con una linea di violenza non sempre facile da tollerare, ma spesso riscattata dalla capacità narrativa.

Il mondo fantastico di Swamp Thing ha dato origine anche a un’altra linea di tendenza, in cui l’horror si è lentamente disciolto in mistery o fantasy. The Sandman è stato sceneggiato da Neil Gaiman dal 1989 al 1996, ed è finito quando il suo autore se ne è stancato, nonostante le proteste del pubblico. Il signore dei sogni, Morfeo, vi è talora protagonista talora personaggio collaterale di una serie di incubi, sospesi tra l’orrore vero e proprio e la semplice meraviglia. Anche qui la quotidianità di un universo fantastico si scontra con un’altra quotidianità, la nostra, e con eventi cruciali. Qualcuno l’ha definita la serie a fumetti più poetica mai realizzata. E tutti i suoi lettori hanno sperato che Gaiman cambiasse idea, quando annunciò che smetteva. L’editore ha cercato di rimediare inaugurando un’altra serie, The Dreaming, che con qualche onore porta avanti il medesimo universo fantastico – sempre più lontano dall’horror.

Mentre in casa Hellblazer e Preacher ha recentemente fatto ritorno lo splatter. E le storie si sono fatte ancora più dure. Un sintomo di qualcosa? Non oso interpretare…

Tre illustratori per Dante

Il Sole 24 Ore, 21 novembre 1999

Come illustrare la Divina Commedia senza restare bloccati dall’incontro con gli spettri di Gustave Doré, di William Blake, di Botticelli? Per non dire che dei più grandi, inevitabilmente evocati quando si tenta l’operazione di fare illustrare il racconto più immaginifico e terribile della nostra letteratura. Ci hanno provato le Edizioni (e Galleria) Nuages di Milano, proponendo ciascuna delle tre cantiche a un autore diverso. Deciderà la storia se i nomi di questi illustratori resisteranno al tempo come quelli nominati più sopra. Per ora possiamo limitarci a dire che sono tra i migliori disponibili nel mondo.

Ai tre volumi corrispondono tre esposizioni. Quella di Milton Glaser, autore delle illustrazioni del Purgatorio, si è tenuta dal 29 ottobre al 13 novembre. Quella di Lorenzo Mattotti, autore delle illustrazioni per l‘Inferno, si è aperta il 16 novembre e si chiuderà il 5 dicembre. Quella di Moebius, illustratore del Paradiso, si svolgerà dal 9 al 24 dicembre.

Si tratta di tre proposte illustrative molto diverse tra loro, e anche il confronto è stimolante.

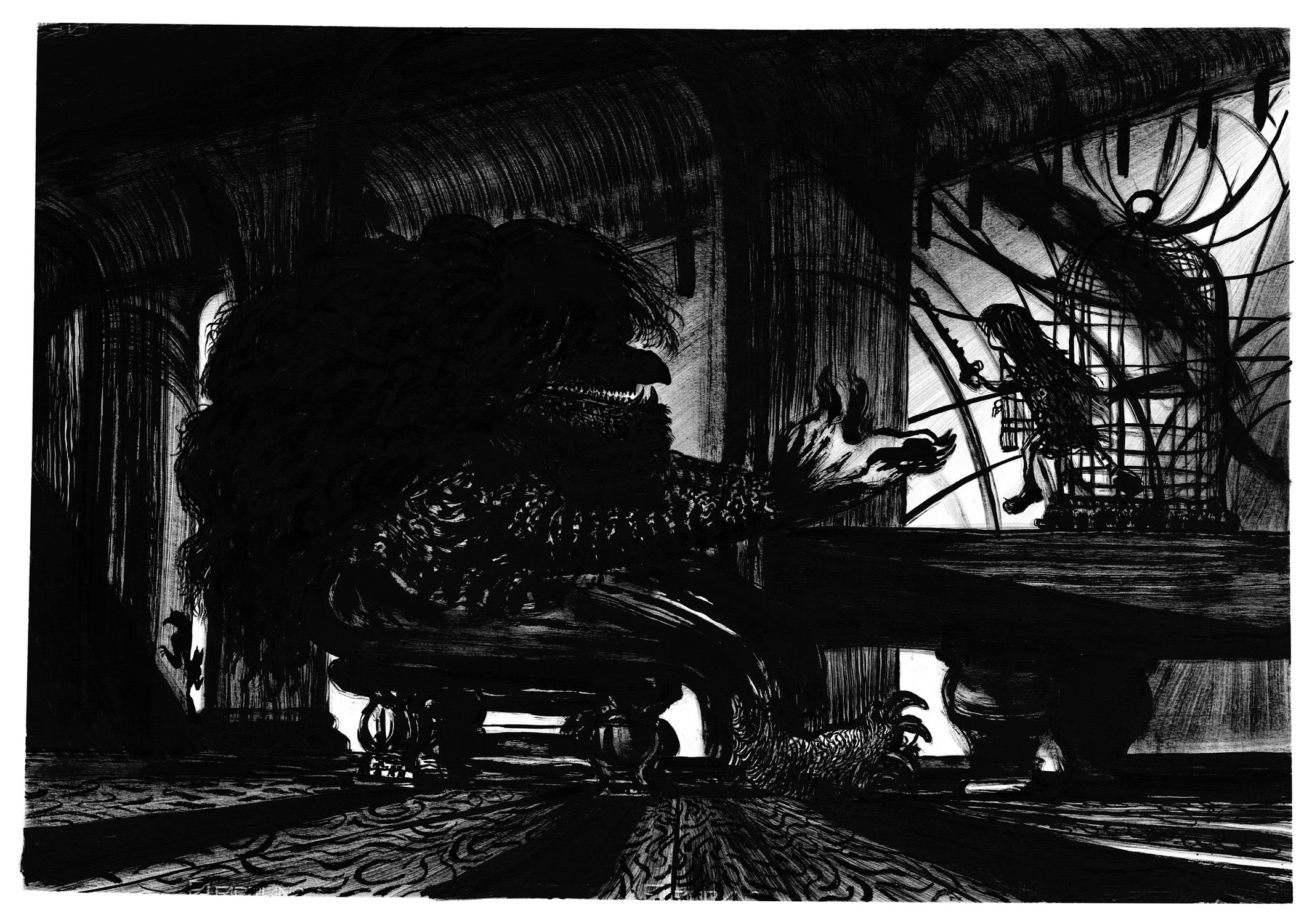

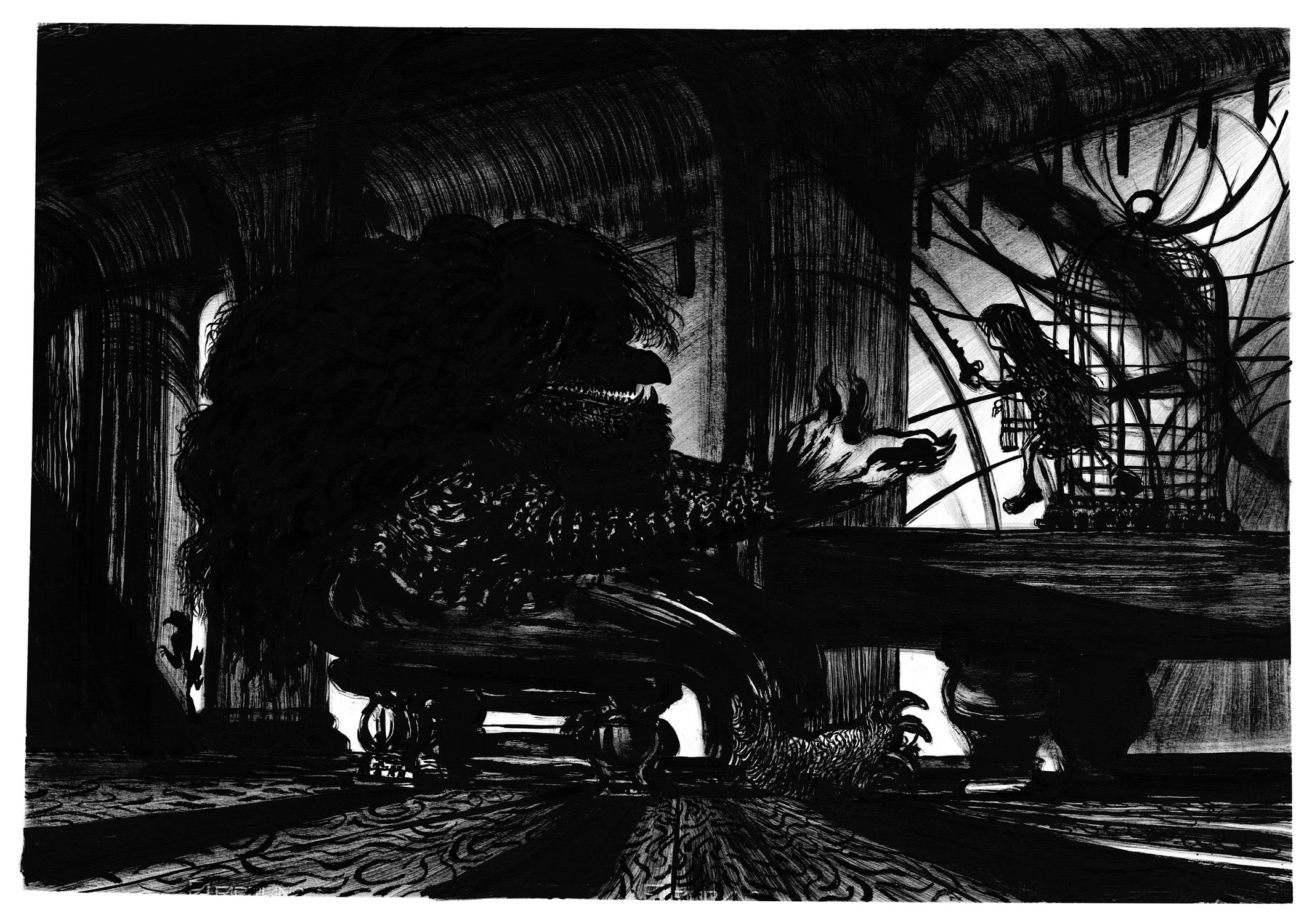

L’Inferno di Mattotti è all’insegna dell’angoscia e del terrore. I colori sono saturi e contrastati e le luci radenti rivelano le forme in un’oscurità rossastra. Le forme sono spesso piegate, contorte. Le figure imponenti e incombenti. Più che il dolore, è la paura a percorrere queste immagini, a volte giocate sulla complessità, e a volte su un’estrema semplificazione: la figura bianca del Caronte “con gli occhi di bragia” si inarca su una forma nera ogivale sospesa su un’acqua di un azzurro irreale, contro uno sfondo rossastro. E’ solo la presenza e il gesto di Caronte a rendere comprensibili le forme che lo contornano. I suoi occhi, per quanto piccoli, sono il fulcro dell’intera immagine.

Anche il Purgatorio di Glaser insegue una semplificazione formale, ma lo spirito è del tutto diverso. Le forme (spesso pure silhouette) e i colori hanno tutti un aspetto allegorico, sembrano sempre rinviare a qualcos’altro. Il tempo vi appare come sospeso; le situazioni narrative suggerite e denegate; gli oggetti carichi di evocazioni. Le immagini a volte si ripetono, variate per colori e rilevanza dei dettagli, così che una stessa situazione narrativa si ritrova talora illustrata due volte. E’ lo stesso Glaser, nella sua breve introduzione al proprio lavoro, a raccontare come questa duplicità, inizialmente suggeritagli dal percorso tecnico con cui ha realizzato le immagini, poteva bene accostarsi allo spirito stesso del Purgatorio, “dove il tempo è interminabile”.

Moebius è forse quello che resta più fedele al proprio modello fumettistico. Il Paradiso appare costellato di nubi e figure umane che paiono torri. Sarà per identità nazionale, o per un comune spirito visionario, le immagini di Moebius sono quelle che più ricordano la figurazione di Doré. Lunghe figure isolate; volti che guardano verso l’alto, o verso il basso… Ma Moebius non può fare a meno di adornare queste figure con gli spettri formali del proprio immaginario: vestiti e copricapi singolari, colori caldi e sfumati; eventi fermati in un gesto che, per quanto evidentemente pacato, consono al luogo, accenna a un divenire che l’immagine nel suo complesso sembrerebbe escludere.

La Divina Commedia ci ritorna, attraverso l’entusiasmo visivo dei suoi tre illustratori, avvicinata, attualizzata. Le angosce, le allegorie, le illuminazioni di Dante continuano ad affascinarci perché sono, evidentemente, le stesse nostre angosce, allegorie, illuminazioni – quando solo si attraversa quel medioevo che tutti e tre gli autori hanno scelto assai coerentemente di dimenticare. Non è perché Dante è vissuto allora che la sua opera continua ad ammaliarci.

Le tre esposizioni saranno riunite in una sola mostra presso la Torre Avogadro di Lumezzane (Brescia) dal 19 febbraio al 16 aprile 2000. I volumi di Glaser e Mattotti si trovano già in libreria; quello di Moebius è imminente.

Dante Alighieri, La Divina Commedia

L’Inferno di Lorenzo Mattotti

Il Purgatorio di Milton Glaser

Il Paradiso di Moebius

Edizioni Nuages, Milano, ogni vol. £.58.000

La galleria ha sede in via Santo Spirito 5, Milano

Vanna Vinci, “La Casati. La musa egoista”, Rizzoli Lizard 2013, pp. 26-27 Della Marchesa Luisa Casati, famosa per la sua bizzarria, ricchezza e originalità, Vanna Vinci ci dipinge questo ritratto narrativo dall’aria un po’ familiare, un po’ ironica, senza perdere del tutto l’alone di favola che ha sempre circondato la divina Marchesa. Dopo i tanti ritratti pittorici che la Marchesa si è meritata in vita, simbolo sfavillante di un’epoca in cui il simbolismo era tutto, ecco un ritratto a fumetti, meno icastico, forse, meno favoloso, e magari, se la Marchesa lo potesse vedere, meno a lei gradito.

Ma il racconto a fumetti è sì un racconto per immagini, come i dipinti di Boldini o della Brooks, però un racconto stereoscopico, sviluppato, fatto non di intuizione simultanea bensì di pennellate successive. Per cui il fascino ammaliante e un po’ artificioso della Marchesa può ben affiancarsi qui alla sua immagine più personale, con le sue debolezze ironicamente (ma affettuosamente e delicatamente) narrate. O sarà l’aria di famiglia che la Marchesa finisce per avere con altri precedenti personaggi femminili della Vinci, persino con la perfida Bambina Filosofica, che potrebbe esserne la sorella (minore) più smagata e concreta.

Ma quest’aria di famiglia non fa male alla Casati. In fondo l’autrice del libro l’ha scelta perché potrebbe essere benissimo uno dei suoi personaggi; e non ha fatto molta fatica a farla rientrare nel proprio mondo. Decadenza e sarcasmo, occultismo ed eleganza, esibizionismo e timidezza: alla fine, questa biografia sotto forma di graphic novel si legge con una leggera malinconia, quasi un’allegria triste, quasi fosse l’angoscia felice che si può sopravvivere ai propri tempi, diventare un fossile vivente, ridotto in miseria, dimenticato da tutti, e nonostante questo ribadire ancora fieramente la verità della propria scelta – ed essere ricordati anche per questo.

Changiz Jalayer – (dalla serie “Music without sound”) Ho ricevuto questa foto dall’Iran da un mio ex allievo ISIA che ora vive e lavora a Teheran, la sua città; come fotografo, ovviamente. La trovo così bella e inquietante che (una volta ottenuto il suo permesso) l’ho voluta mettere qui e le voglio dedicare qualche riga di commento.

Ovviamente al fascino della foto contribuisce anche il fatto che provenga dall’Iran. Non sarebbe la stessa cosa se sapessimo che è stata scattata in Italia. Tutto quello che sappiamo sulla grande e antichissima cultura iraniano-persiana, tutto quello che sappiamo sulla condizione non facilissima in cui vivono le donne nel paese, e magari anche un sacco di reminiscenze dai racconti di Marjane Satrapi, entra in gioco qui.

Il punto di prima attenzione è ovviamente il volto della donna, quasi illeggibile, nascosto da questa elegantissima decorazione floreale. È un’identità che viene insieme negata nei suoi dettagli naturali e fortemente affermata attraverso la scelta del tipo di velo. La donna nasconde la sua apparenza e ostenta la sua essenza.

L’arabesco floreale è un modo violento per alludere alla stessa cosa cui allude il gesto deciso con cui le mani tengono il violino e l’archetto, ma è anche un’allusione implicita agli arabeschi musicali che lo strumento è in grado di produrre, proprio attraverso quelle mani. La donna si nasconde ma la violinista si mostra, si manifesta, si ostenta.

A questo punto, il vestito nero su fondo nero finisce per diventare ciò che non importa, ciò che è destinato a mettere in risalto quello che importa: cioè le mani decise, lo strumento, lo sguardo negato eppure come incollato su di noi – ed è davvero difficile distogliere il nostro sguardo da quello che si intuisce dietro i merletti floreali. Di luce ce n’è appena quanto basta per dare realtà, consistenza, volume alla figura: senza l’alone luminoso sullo sfondo e senza il riflesso sul vestito, le parti luminose uscirebbero direttamente dal nulla – e non è questo l’effetto che si sta cercando.

Per tutto questo, questa immagine è comunque una foto sottilmente e inquietantemente erotica. Già è erotica la musica, di per sé; ma qui, quello sguardo suggerito, quelle labbra che si intuiscono, quel braccio nudo e quel piede ancora più nudo in basso sono davvero conturbanti. Poco importa che quella mano e quel piede, a uno sguardo ravvicinato, non appaiano “belli” secondo i criteri vigenti in Occidente. È la forza con cui si impongono, è il mistero che suggeriscono a insinuare in chi guarda l’idea di una femminilità profonda.

Brrrr! Non so se è freddo o caldo a corrermi per la schiena. Spero proprio che Changiz possa fare una splendida carriera. Mi sembra che se la meriti.

Manu Larcenet, “Blast. II”, Coconino 2013, pp.142-143 È uscito per Coconino il secondo episodio di Blast. Del primo ho parlato in termini entusiastici qui. Del secondo volume dovrei parlare in termini altrettanto entusiastici, ma preferisco rinviare a quello che ho già scritto allora.

Voglio aggiungere solo due cose.

La prima, breve, è che ho la sensazione di trovarmi di fronte a un’opera memorabile, di quelle che lasciano il segno nella storia del fumetto. Ma di questo riparliamo tra una ventina d’anni.

La seconda, un po’ più lunga, è che su questo episodio l’ombra di Simenon si è fatta molto più lieve. Si fatica persino a ricordare che il protagonista sta raccontando una storia che dovrebbe portare a un omicidio. Ma la storia, nel frattempo, è così coinvolgente di per sé che il lettore (cioè io, e magari pure voi) ci si tuffa dentro e ci nuota con grande piacere. La cosa strana, però, è che questo succede nonostante la tensione verso la rivelazione finale si sia molto allentata rispetto al primo episodio: là tutto ci spingeva a leggere gli eventi come premessa al misterioso omicidio; qua l’omicidio è decisamente sul fondo, e stanno in primo piano degli eventi che non sembrano delineare una storia con un qualche fine riconoscibile. Il protagonista, si direbbe, vive, e basta; ed è il suo particolarissimo approccio al mondo a fare la parte del leone, nel gusto del racconto.

È assai probabile che in un prossimo episodio la tensione verso il sapere come è accaduto l’omicidio torni a essere centrale; ma per adesso va benissimo così, con questa fascinosa semidigressione, e questo gusto (anche del protagonista) di raccontare, raccontare, raccontare semplicemente il proprio vissuto.

Da non perdere (a partire dal primo volume, ovviamente).

Saulne, “Non costa niente”, Coconino 2013, pp. 34-35 È un romanzo estremo Non costa niente, scritto e disegnato da Saulne (Sylvain Limousi), presumibilmente autobiografico. Un giovane francese, in procinto di ricevere una grossa eredità, decide di restare a Shanghai, in attesa del denaro. Decide di non farsi prestare soldi, e di vivere con quel poco che gli resta di liquido, sin quando il notaio non si deciderà a renderlo ricco. Ma la cosa va per le lunghe, e il nostro protagonista esperimenta la fame e la vita a contatto con la gente normale di Shanghai, quel mondo che i suoi conoscenti francesi in loco disdegnano di conoscere.

Si potrebbe interpretare questo libro anche come un esempio di graphic journalism, vista l’attenzione che Saulne riserva ai dettagli della vita e della psicologia dei cinesi di Shanghai, però, in verità – e soprattutto da un certo punto del libro in poi – l’attenzione alla propria vicenda e alle conseguenze della denutrizione diventa dominante, sino a modificare la percezione (e, sulla pagina, la rappresentazione) dei colori: tutto diventa in bianco e nero (persino la carta su cui sono stampate queste pagine si ingrigisce) eccetto i cartigli gialli dei pensieri, e gli occasionali alimenti scorti dal protagonista, sempre coloratissimi, in quanto unico oggetto di attenzione veramente rimasto.

Non ho capito bene se, nel suo complesso, il libro di Saulne mi sia davvero piaciuto oppure no. Da un lato, queste storie autobiografiche solipsistiche si trovano ormai sulla linea della mia capacità di sopportarle – quasi che per reagire alla dimensione iperbolica e semplicistica del fumetto di supereroi, o agli infantilismi più o meno marcati del fumetto di avventura, si possano raccontare solo storie di depressioni personali.

Dall’altro, nonostante questo, Saulne ha una tecnica narrativa originale, un disegno interessante, e ci racconta Shanghai molto molto da vicino, il che non è poco, con gli occhi di un occidentale che cerca di immedesimarsi per quanto può. In questo senso, persino la sua temporanea, ma momentaneamente irrimediabile, povertà rappresenta implicitamente un avvicinamento alla condizione di vita del cinese medio, una volontà di immedesimazione portata all’estremo – che sfugge però al controllo e diventa il metro di tutto.

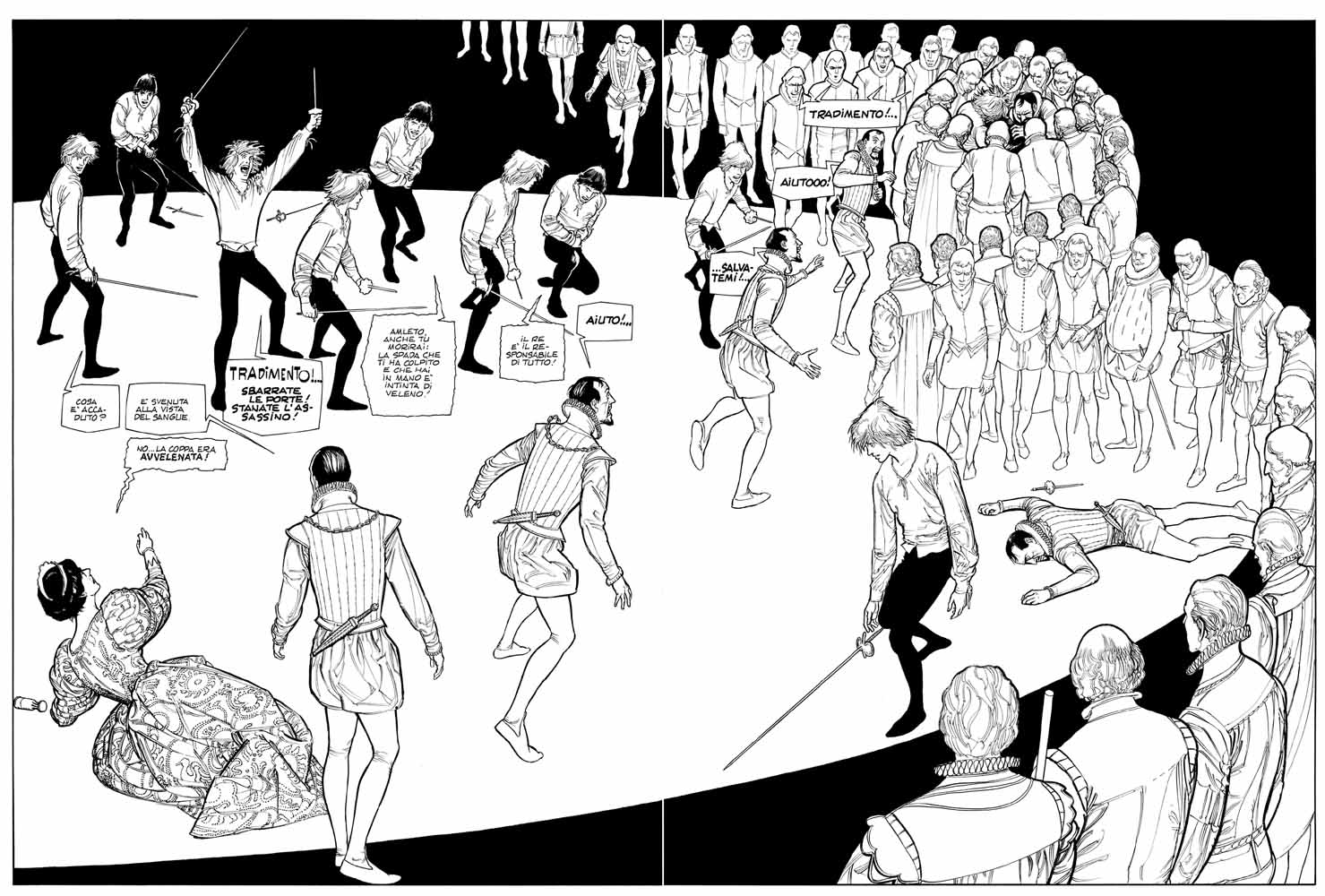

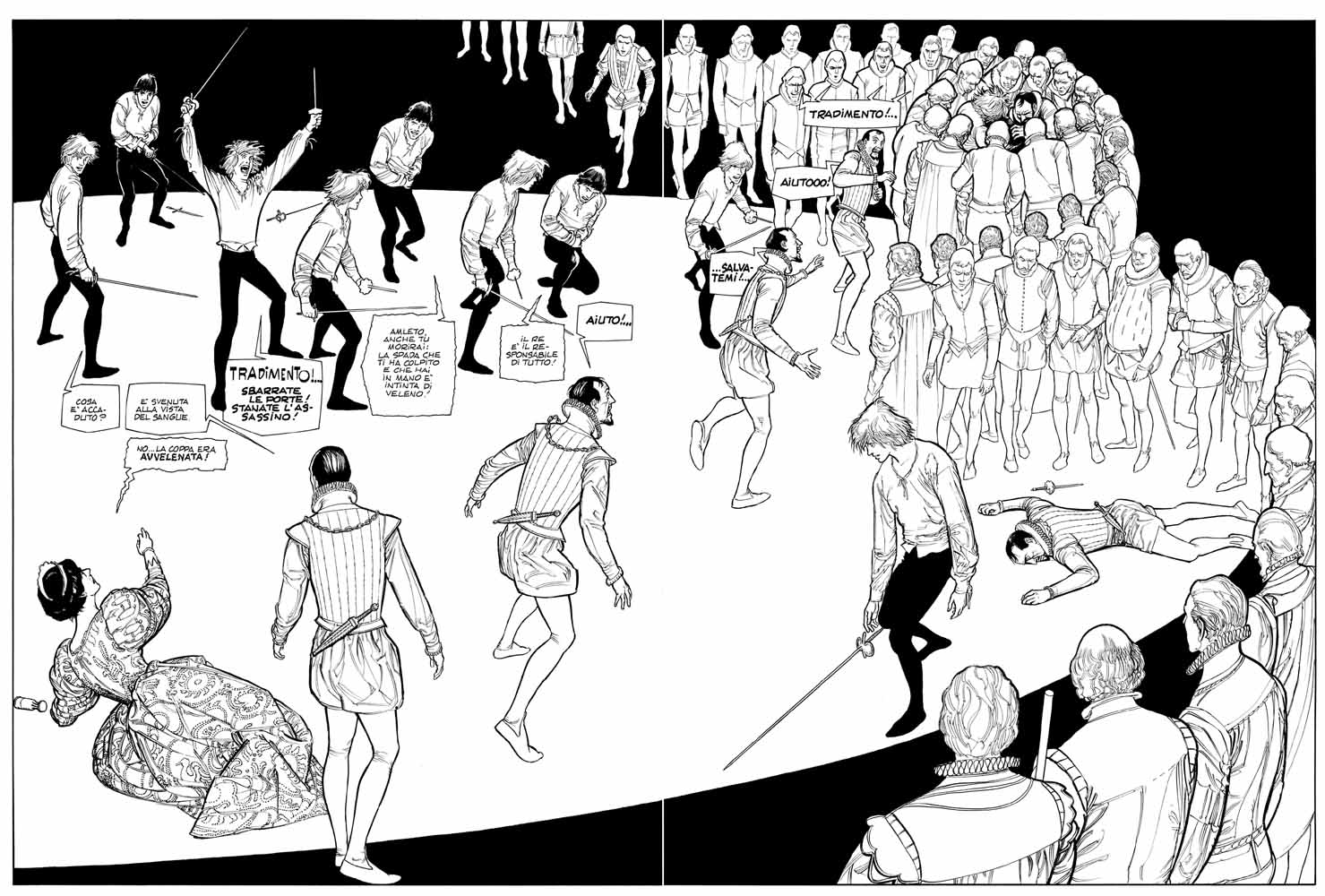

Gianni De Luca, Amleto, tavv 45-46 Rileggendomi le riduzioni shakespeariane di De Luca, mi è venuto da fare un paragone. Come tutti i paragoni, anche questo regge sino a un certo punto; tuttavia, almeno sino a quel punto aiuta a capire qualcosa, a cogliere qualche idea, che poi andrà sviluppata per conto proprio, anche al di là del paragone stesso.

Il paragone è quello col melodramma, ovvero con la riduzione per musica che si fa, ed è più volte stata fatta, da un dramma teatrale per il teatro di prosa a un dramma per musica. Pensate, tanto per restare in tema shakespeariano, all’Otello, e alla sua riduzione verdiana, per esempio.

Che cosa si fa, quando si trasforma un dramma per renderlo adatto alla musica? Prima di tutto si taglia, si taglia moltissimo; e poi si riscrive, affinché le parole siano più adatte al nuovo contesto. Quello che deve restare è una versione essenziale della storia originale, sufficientemente riconoscibile nella sua concisione. Certo, il libretto perde moltissimo dei contenuti della versione originale; ma il libretto non è un testo definitivo, bensì un semplice supporto per un’opera che sarà prima di tutto un’opera musicale. Quello che si perde in termini di azione e dialoghi viene recuperato in termini musicali, se il musicista è sufficientemente bravo. E così, ci sono splendidi melodrammi tratti da drammi mediocri, così come mediocri melodrammi tratti da drammi splendidi, ma anche mediocrità da ambo i lati, oppure capolavori, come nel caso dei due Otello.

Nel caso delle riduzioni shakespeariane di De Luca….

Prosegue su Conversazioni sul Fumetto.

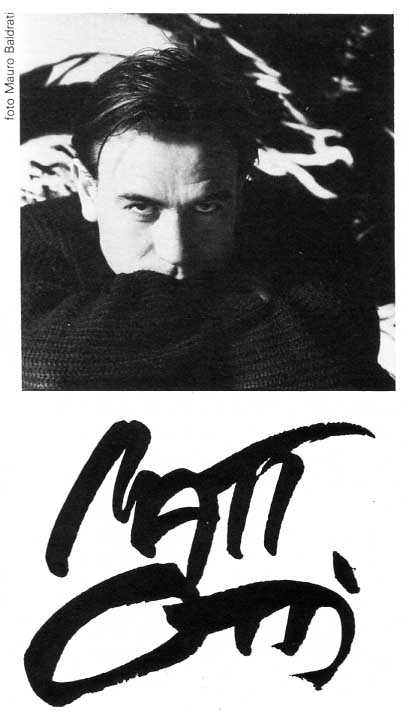

Lorenzo Mattotti 1988 Sono affascinato dal fumetto soprattutto per la sua complessità, come mezzo per la complessità. Per il rapporto tra tre aspetti: le immagini, il ritmo, la sceneggiatura. Quello che più mi interessa è metterle insieme, organizzarle. C’è il problema dell’immagine, della sceneggiatura… le immagini sono fatte di segni, molto spesso sono fatte di colori, la pagina ha una struttura portante, ci sono delle componenti di ritmo… Ogni elemento è necessario alla riuscita di una storia ed è in rapporto stretto con gli altri, per cui deve esistere equilibrio e contemporaneamente tensione. Ora sto parlando semplicemente del mezzo, del rapporto tra la lingua e l’immagine, tra i silenzi e l’immagine solo disegnata che crea tensione, una tensione che esiste tuttavia soltanto se è stata preceduta da un parlato. E queste sono le componenti del ritmo. Poi c’è la struttura della pagina, formata dalle varie vignette, che sono corpi singoli e sono nello stesso tempo in relazione tra loro e con le pagine precedenti. Le vignette sono poi contemporaneamente segno e colore, due elementi anche questi in rapporto tra loro e tra vignetta e vignetta, nell’arco di tutta la storia.

Sicuramente, tra tutto quello che ho fatto, dall’illustrazione alla pittura al cartone animato, il fumetto è il linguaggio che amo di più. Nel cartone animato c’è il movimento, il rapporto col cinema… Ma è quasi tutto detto. Nel fumetto invece c’è un’organizzazione finalizzata a creare qualcosa che in effetti non è detto a priori. Il tempo e il passaggio del tempo hanno un altro valore. Anche nelle immagini più astratte io parto sempre da un’idea narrativa. Anche nelle illustrazioni, per la moda e per la pubblicità, mi piace molto essere narratore. E mi piace raccontare cose molto leggere, impalpabili, anche i silenzi, qualcosa che nel fumetto diventa più difficile esprimere che con altri linguaggi.

***

Il fumetto deve essere una cosa estremamente diretta. Bisogna trovare la tensione giusta, quella che coinvolge il lettore. Se l’immagine, la storia, la forza dell’immagine non riescono a catalizzarlo, allora deve esserci un ritmo naturale, nel quale si entra senza sforzo e affascinati. Non è come nel cinema, in cui sei in una stanza buia, con il volume alto, la grande immagine. Già anche con la televisione sei molto distratto, ma il fumetto ha un rapporto con la concentrazione che è più simile a quello del libro. Il fumetto deve avere un ritmo e delle immagini forti, che catturano subito. Tutto sta sempre sulle righe, nel fumetto.

A volte lo paragono al melodramma: lì i testi sono completamente privi di consistenza, non esistono, però il rapporto con la musica fa sì che se tu ascolti un melodramma seguendo i testi, grazie alla musica essi assumono immediatamente un altro valore. È la musica che li fa volare, per cui ti trovi completamente coinvolto, subito colpito da questo fatto. Penso che si possa tracciare un parallelo tra l’innaturalità che deve avere il fumetto e la struttura dell’opera lirica. Anche nel fumetto puoi inserire dei testi estremamente retorici, forti, che estratti da quel contesto letterariamente non reggono. Però una volta che sono accompagnati alle immagini, ecco che volano anche loro. È comunque importante raccontare delle storie delicate, quasi inesistenti. Non puoi pretendere di concepire le immagini in maniera cinematografica, come fai con la cinepresa, come Andy Warhol che registra un uomo che dorme per otto ore. Nel cinema questo può avere il suo fascino, ma nel fumetto non ti è consentito. Lo puoi fare forzando molto.

***

Una delle più grosse tensioni della mia storia ha riguardato proprio il dover raccontare la realtà e contemporaneamente il disegno, l’immagine. Facevo Incidenti e mi sarebbe piaciuto fare del cinema, volevo catturare con una cinepresa quello che avevo attorno e cercavo di raccontarlo nel fumetto. È stato lì però che ho capito che dovevo accettare la “falsità” del disegno, l’artificiosità completa. E infatti la storia è scoppiata: a un certo punto sono entrati i Sidra, personaggi del tutto irreali. Non potevo andare avanti altre cinquanta pagine tenendo duro con quel rapporto con la realtà, la storia non reggeva, non aveva forza. All’interno dell’artificiosità, invece, a un certo punto si può riuscire a far entrare il lettore in campi o momenti impalpabili, di pure sensazioni. Questo mi interessa molto, e l’ho poi tentato anche con Fuochi, ma diventa possibile far provare, far respirare al lettore l’aria, il colore, il vento, solo dopo che l’hai catturato.

Tutto deve essere quindi sopra le righe. Tutto deve essere vissuto in maniera diretta. Io sento che il racconto funziona se riesco a viverlo in maniera diretta, a costo che le cose possano apparire semplicistiche, semplificate all’osso. A livello personale, penso che le cose funzionino quando le affronto direttamente… la paura, l’amore, la felicità… quando è appagato il mio rapporto con la fisicità dei sentimenti.

Si tratta certo di sentimenti diversi tra loro, ma hanno in comune il fatto di essere fisici. Hanno tutti un rapporto con il sentire. Io sono molto emotivo, molto passionale con il mio lavoro. Non sono concettuale in questo senso, devo sentire il disegno, le emozioni. E cose come la malinconia, la paura, il correre, il rapporto con la natura, se da una parte sono “i grandi temi”, dall’altra sono probabilmente molto romantici, molto emotivi, legati molto alla fisicità. La fisicità che viene fuori anche nei mezzi che uso, mezzi con i quali ho un rapporto molto stretto. Anche quando uso dei materiali leggeri, non particolarmente spessi o pastosi, dalle matite ai pastelli a olio, c’è un rapporto di fatica o di piacere nella stesura dei colori, un gusto per la stratificazione, per il graffio, per l’impasto creato attraverso numerosi passaggi. E quando lavoro con il pennino capisco che le cose migliori vengono fuori quando io sento il pennino: è cioè importante per me il rapporto di sensibilità con la linea e con quello che si sta creando. Il rapporto fisico con la punta, che è estremamente sensibile, diventa un tramite, un prolungamento delle mie emozioni. La mano è in rapporto diretto con il mio sentire e qualsiasi emozione varia il segno. Questo è un rapporto fisico, dove la mia emozione sulla carta mi affascina e mi influenza. È tutto molto legato al corpo, alla mia pelle. Il pennarello, ad esempio, crea tra me e il lavoro un rapporto “di mestiere”, non è proprio una sensazione artigianale, ma in ogni caso sento il distacco. Mentre quando uso la matita e realizzo una storia che già conosco – e quindi può essere mestiere – sento di più il senso del lavoro. Il retino è come il pennarello: mi affascina e alcune volte lo uso, ma non è richiesta una partecipazione fisica, soltanto pazienza e precisione. Mentre la mia precisione è più legata alla rappresentazione esatta del mio sentire e dei miei sentimenti.

***

Il bianco e nero rappresenta un problema, forse per un mio eccesso di controllo. Il bianco mi piace perché è puro. Vorrei lavorare soltanto con il pennino. Mi imbarazza invece il rapporto tra pennino e pennello, perché è difficile contenere le proporzioni e l’equilibrio tra queste due tonalità. Mi piace molto il pennello, così come forse mi piace troppo il nero. Lo uso poco proprio per contenermi, perché quando comincio a usarlo non smetterei più e tendenzialmente farei tutto sul nero, lavorerei sulle penombre totali. Un po’ come Muñoz.

Il nero è estremamente prepotente. In Fuochi a un certo punto ho cominciato a sentire il fascino delle penombre, e ci sono delle vignette in cui sono arrivato a dei punti “limite”, non sapevo nemmeno che risultati di stampa avrei potuto avere. Ma ero così affascinato dalle differenze nell’oscurità che non riuscivo a fermarmi. Lo stesso problema ce l’ho quando comincio ad adoperare il nero. Se mai affronterò una storia in bianco e nero, so che dovrò passare almeno un mese a combatterci.

***

Per quello che riguarda i miei temi, mi interessa la scommessa di riuscire a raccontare delle cose che con il fumetto sono difficili da raccontare, cose che forse appartengono ad altri territori espressivi. Ad esempio, la contemplazione… il cambiamento delle nuvole, l’aria, il colore, sono cose che non generano azione, ma piuttosto degli itinerari interiori. L’idea di riuscire a raccontare queste cose mi affascina, perché non mi interessa il fumetto come serialità, ma il fumetto come scommessa. C’è gente che dice che è impossibile raccontare certe cose; io dico: “Proviamoci. Proviamo a vedere se si può raccontare, se ci si riesce”. Non ho pregiudizi per il mezzo. Lo uso nella sua specificità, senza però limitare la gamma dei temi possibili. Questo non implica la distruzione, non sono per la distruzione del fumetto, ma voglio cercare di lavorare nell’ambito di zone non ancora investigate, zone che molti ritengono inagibili.

È importante insomma vedere se è possibile espandere il campo, prima di dire che non lo è. Certe volte mi sono ritrovato in vicoli ciechi, da cui si entra nella concettualità esasperata, oppure totalmente nella pittura. In Fuochi credo si senta questa tensione enorme tra pittura, intimo, narrazione, eccetera. L’importante è trovare un equilibrio, grazie al quale nulla si distrugge, ma tutto convive al meglio. Capitava che quando c’erano dei sentimenti di un certo tipo da esprimere, mi scattavano fuori le immagini di pittori che io amo e che per me hanno parlato nella mia lingua. Veniva perciò automatico e naturale coglierli, seguire la loro lezione. Certo, esiste anche un mio distacco di lettore, una consapevolezza riguardo alle mie fonti di ispirazione, però devo sentire di essermene completamente appropriato per essere in grado di utilizzarle.

Valvoforme valvocolori .

.

Questo è l’estratto dell’intervista a Lorenzo Mattotti contenuto nel volume Valvoforme valvocolori. Era il 1988. Le interviste agli altri autori di Valvoline sono apparse nei giorni precedenti. Qui un’introduzione a Valvoline.

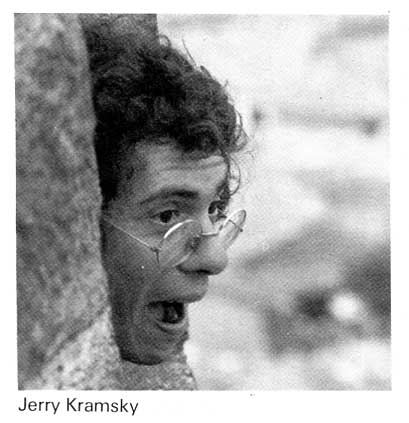

Jerry Kramsky 1988 La mia origine come sceneggiatore è piuttosto casuale. Ho cominciato a scuola a fare sceneggiature per fumetti conoscendo Lorenzo (Mattotti) e scoprendo questa passione in comune. Io, a dire il vero, venivo esclusivamente da Topolino e Jacovitti, e tramite lui ho incominciato a conoscere Asterix, e Linus.

Quelli erano gli anni, penso, in cui uscivano più novità. Avevamo incominciato a guardare anche dei giornali semialternativi: c’era Outside, che non credo sia durato più di un anno, che pubblicava certe storie di fantascienza di Crepax, L’astronave fantasma, e pubblicava anche qualcosa di Druillet. È stato così, adagio adagio, che ci si è interessati a questi autori, che per noi davvero venivano da un altro mondo, e facevano un altro tipo di fumetto, un fumetto che io non avevo nemmeno mai pensato potesse esistere. Era quello il momento – anche come età, credo, sui sedici-diciotto anni – in cui si sentivano gli echi dei vari movimenti, delle manifestazioni, cose che succedevano anche a scuola, cose che ci apparivano come alternative alla nostra realtà quotidiana.

Si era intorno al ’68, ’69…, fino al ’71-’72. Noi abitavamo in un paesetto, per cui le cose arrivavano sempre un anno dopo. Per me poi, che oltretutto non abitavo neanche a Como, e stavo proprio in un paese piccolo piccolo, nella periferia, si apriva proprio un altro mondo. Io avevo visto solo l’oratorio e… non so… i piccoli atti di teppismo paesano. Como mi sembrava una metropoli. Così, c’era attorno a noi tutto questo insieme, questo coinvolgimento a tanti livelli… Insomma, non ho mai pensato al fumetto, e tanto meno alla sceneggiatura, come lavoro. Era più che altro una voglia, un fare qualcosa. Ancora più casuale è stato il mio dirigermi verso la sceneggiatura, perché anch’io facevo disegni, schizzavo qualcosa. Lorenzo e io arrivavamo prima a scuola e incominciavamo a fare lo schizzetto sulla lavagna; e vedendo queste cose scoprivamo che avevamo voglia di farne altre. Dopo di che, strada facendo, ci siamo divisi i compiti, perché lui era più bravo, e allora si guadagnava sul campo il diritto a fare la parte delle immagini.

***

In me c’è Pogo e Krazy Kat, due classici. Mi piaceva moltissimo anche Spirit. E il conoscerli è stato proprio uno sbloccarmi, aprirmi, farmi vedere che potevano esistere altre cose al di là di quelle poche che conoscevo.

E poi ci sono i Moomin. Hanno un po’ un aggancio casalingo, loro. Un altro è Bodé, che però è venuto dopo, quando avevamo già incominciato a produrre qualcosa, e incominciavamo già a svezzarci un po’ di più. E Bodé era più pop, nel senso musicale del termine, più psichedelico se vuoi.

***

Al di fuori del fumetto… c’era, c’è sempre stata, una vaga influenza un po’ da Kerouak, anche se mai molto approfondita, ma che era sintomatica del momento, del tipo di cose che mi arrivavano, come anche quel guardare un po’ all’America; più tramite la musica in effetti, ma comunque come a qualcosa che fosse in un certo senso un faro, una luce guida, qualcosa che fosse avanti. Quello che di alternativo piaceva di più arrivava da lì. Ma questo succedeva solo all’inizio.

Poi, una delle prime cose che mi ha molto influenzato, come spirito, anche se probabilmente non tanto come stile, è stata la fantascienza, quella del tipo più assurdo, quella un po’ sul surreale, come Robert Sheckley o altri che basavano le loro storie sull’esasperazione, sul portare al paradosso delle situazioni molto normali. Mi affascinavano molto quelle situazioni in cui vedevo delle normalità portate alla pazzia.

Anche queste sono però in realtà influenze iniziali, come era stato l’impatto visivo con i lavori di Druillet, molto forti ma destinati un po’ a diluirsi nel tempo. È come con una torta con troppi sapori: dopo un po’ che la mangi incominci a preferire la torta margherita, a sentire anche le sfumature di quest’ultima.

Più avanti, chi ho trovato molto coinvolgente è stato Queneau, con Zazie nel metro, ma anche nelle sue altre cose… e anche Buzzati, una riscoperta dell’Italia. Un’altra cosa che ho sempre cercato infatti, tutto sommato, mi sembra che sia un poco quel suo sottofondo di favola, o anche un po’ di ingenuità.

***

Nel mio fare – adesso forse più coscientemente di prima, ma lo ritrovo in me fin dall’inizio – mi sono sempre molto appassionato alla mia attività; e questo mi ha procurato anche qualche svantaggio, perché in questo modo si ha meno controllo, si può esagerare; ma non sono mai riuscito a fare una cosa solo perché dovevo farla. Ho sempre dovuto crederci molto. Ho sempre dovuto appassionarmi. Quello che provo adesso quando lavoro – e sono contento quando ci riesco – è il lasciarmi andare all’amore verso quello che sto facendo, al trovare il tipo di atmosfera, la storia, la battuta o il dialogo, la parola su cui magari perdo mezz’ora per sentire qual è la variante che mi procuri la sensazione, o qual è il suono che mi convinca di più. Voglio avere ancora questo tipo di sentimento, ma voglio riuscire poi anche a osservarlo con distacco; voglio riuscire a buttare giù lo schizzo della sceneggiatura, del dialogo, con questo grande sentimento, e subito dopo riuscire a guardarlo come se io entrassi in quella stanza e mi dessero in mano il foglio e me lo facessero leggere. Non sempre ci riesco. Non so bene quanto ci riesco. A volte mi sembra di riuscirci, perché quello che trovo… non proprio più difficile, ma più importante per me, quando produco, è cercare appunto di non innamorarmi troppo di una frase o di un periodo o di qualcosa che sta succedendo.

***

La parola lavoro, la parola anche sceneggiatura in se stessa, mi inibiscono abbastanza, perché non riesco a entrare in quello che io immagino che sia il personaggio dello sceneggiatore, nel quale io non mi ritrovo assolutamente. Un altro fatto, collegato a questo, è che lavorando su fumetti di questo tipo, che sconfinano un po’ nella cultura – un’altra parola che uso sempre un po’… che credo di non saper neanche usare bene – a volte non ne sento dentro di me le giustificazioni, nella mia preparazione, in quello che io so, appunto nella mia cultura. Non mi sento molto preparato, professionalmente, in un certo senso, né molto studioso e a conoscenza di un panorama letterario, o di un panorama artistico molto vasto, e quindi mi sembrerebbe di imbrogliare facendo finta di mettere cose di questo genere in quello che sto facendo, perché non sono vere; possono ugualmente esserci, ci sarà probabilmente qualcosa, ma si tratta di cose molto istintive. Cose che poi cerco, col distacco di cui parlavo prima, di vedere e di aggiustare al meglio. Ma per me è ancora qualcosa di molto molto dilettante. Ho provato per certi periodi a fare lo sceneggiatore proprio come mestiere, e avrei anche potuto continuare, secondo me, perché le occasioni c’erano; era anche un momento più facile. Però a quel punto subentrava la non voglia: era il fatto di doverlo fare per lavoro, di dover fare delle cose che ne coinvolgevano anche altre in cui non credevo fino in fondo.

***

Mi ritrovo poi sempre il gusto, più che dello sceneggiatore, del lettore. A me piace, quando rivedo le mie cose, vederle con lo spirito di uno che le sta leggendo, più che di quello che le ha fatte, e questo nel fumetto è abbastanza fattibile, perché il fumetto è principalmente immagine, per cui anche se una tavola, una sequenza è stata realizzata con nessun cambiamento da quello che io avevo scritto, ha un’angolazione, una luce, è comunque qualcosa di molto diverso.

Il metodo di lavoro che io prediligo è quello del discutere la trama, il soggetto più o meno a grandi linee, poi una volta stabilita bene la sequenza, i tempi, le immagini da privilegiare, riprendere in mano la storia con i disegni già finiti, e lì inserire i dialoghi. Magari prima avendo deciso che in un certo punto è meglio la didascalia, in un altro è meglio il balloon, cioè studiando il ritmo che si vuol dare all’insieme.

***

Un’altro discorso che mi piace, quando mi sembra di capire qualcosa di quel poco che ho fatto, è quello dei compromessi. All’inizio Lorenzo e io facevamo pagine di trenta vignette e storie di settanta pagine, e andava così solo perché ci si stancava, se no sarebbero state di centocinquanta. Cioè, grande libertà. E più avanti invece ti accorgi che tante volte se sai usare i compromessi a cui devi sottostare – perché magari hai solo quello spazio a disposizione – alla fine questi ti servono di più. I limiti ti danno più metodo, ti danno una struttura. Da lì cominci a capire che le cose devono avere sotto una struttura che le deve sostenere. Ecco, in questo mi è molto stato di aiuto Queneau, anche nei suoi articoli, nelle sue teorizzazioni, nelle polemiche che aveva con i surrealisti, sul lasciarsi andare oppure nell’avere il canone classico sotto.

***

Una cosa che vedo in me è una mia crescita lenta – una crescita che trovo molto lenta rispetto a quello che potrebbe essere. Affrontando le cose in maniera così giocosa, magari imparo il meccanismo giusto, quello che mi serve, in quattro anni invece che in tre mesi.

Valvoforme valvocolori .

.

Questo è l’estratto dell’intervista a Jerry Kramsky contenuto nel volume Valvoforme valvocolori. Era il 1988. L’intervista a Lorenzo Mattotti seguirà domani. Qui un’introduzione a Valvoline.

Charles Burns 1988 Ho iniziato a disegnare fumetti giovanissimo. Prima ancora di imparare a leggere, guardavo fumetti come Tin Tin di Hergé, e Mickey Mouse, e anche Pogo di Walt Kelly. Il fatto è che a mio padre piacevano i fumetti e ne possedeva molti libri, e io avevo perciò anche da giovanissimo la possibilità di leggerli. In America, quando ero piccolo, i fumetti erano considerati una pessima cosa, erano visti come spazzatura, immondizia; e io sono stato in effetti molto fortunato ad avere una famiglia a cui non interessava il fatto che potesse trattarsi di immondizia.

In seguito sono andato a scuola d’arte, e lì ho studiato disegno e pittura e scultura, cose che non sono necessariamente collegate al malconsiderato fumetto. Eppure, a un certo momento della mia vita ho sentito che quello che mi interessava era proprio il suo modo di espressione: mi colpiva il fatto che i fumetti fossero un medium molto accessibile, estremamente poco costoso; non come le belle arti, non come la pittura o la scultura, rispetto alle quali è necessario essere molto ricchi o raffinati per comprendere e per comperare. Bastano pochi soldi per accedere ai fumetti.

Oltre ad Herge, del quale apprezzavo la chiarezza della linea e la chiarezza delle storie – storie molto forti e semplici, ma splendide – sono stato lettore di tutti i vari comic book americani, come i super eroi, Batman, Superman, Spiderman, e così via. Conoscevo anche alcuni buoni fumettisti dei giornali, come Al Capp, che faceva Li’l Abner, Walt Kelly con Pogo, e Chester Gould, che faceva Dick Tracy. Più avanti, quando ho incominciato a crescere, all’epoca dei tredici o quattordici anni, ho conosciuto i fumetti underground, e quella è stata una vera rivelazione: artisti come Robert Crumb, e altri ancora, erano davvero potenti, perché mentre la maggior parte dei fumetti erano per ragazzini e ragazzine, quelli erano per la prima volta fumetti per adulti, che parlavano di cose da adulti.

***

Ho incominciato a interessarmi alla qualità grafica dei miei fumetti molto presto, quando ero ancora molto giovane. Mi interessava disegnare immagini di forte attrazione, mentre mi interessava molto meno raccontare. A un certo punto, tuttavia, circa otto o dieci anni fa, mi sono reso conto che avrei potuto comunicare meglio se avessi potuto disporre della combinazione di una storia – una storia molto forte – e di una grafica altrettanto forte. Penso di essere migliore come artista che come scrittore, ma penso anche che la combinazione di scrittura e immagine crei un tipo di espressione forte, la più forte di cui mi senta capace. Mi sono anche reso conto, a un certo punto della mia vita, che volevo raccontare storie molto chiare e pulite, chiare da un punto di vista grafico, e chiare nella sceneggiatura; e ho cercato da allora di evitare le oscurità inutili, ho cercato di creare le più semplici e chiare presentazioni possibili.

***

Io voglio raccontare storie forti, e per qualche ragione gravito nei mondi delle storie di horror. Quando racconto una storia molto forte qualche volta la trovo troppo seria, e dopo un poco mi rendo conto che è necessario un po’ di umorismo per renderla più appetibile, più accettabile. Penso che humor e horror vadano molto bene assieme; in America il nome è “black humor”, umorismo nero, ed è un buon appellativo. Ci sono molti fumetti di horror in America e sembrano tutti seguire una formula molto semplice, banale; come fa anche il cinema horror americano, nel quale esiste una formula semplicissima per spaventare il pubblico. Per parte mia, io ho cercato di non fare riferimento a queste formule; ho cercato di creare un nuovo stile di horror.

***

E’ comunque piuttosto ovvio, guardando alla maggior parte delle mie storie, che io sono influenzato dalla fiction di genere in generale, e quando si dice fiction di genere si intende, oltre allo horror, anche fantascienza, poliziesco. A dir la verità sono molti quelli che mi hanno domandato se io sia un accanito lettore di romanzi di fantascienza, e la risposta è no. In genere trovo la fantascienza molto noiosa; non mi interessa molto. Quello che mi piace è il romanzo poliziesco americano duro, tradizionale, quello che viene da Raymond Chandler. Tuttavia, non lavoro in senso stretto con questa tradizione; si fa uso delle strutture ma non si rimane nella tradizione. Preferisco usare cose più bizzarre, che parlino degli aspetti strani della cultura americana. In fin dei conti, io uso la struttura del romanzo poliziesco come un metodo per scoprire certi aspetti della cultura americana a cui sono interessato. Uso il mio detective, El Borbah, per esempio, come colui che scopre i fatti, scopre la storia che a me interessa scoprire, qualsiasi siano le strane circostanze che la circondano.

Sono anche piuttosto influenzato dal cinema, specialmente da quello cattivo, dal cinema americano di pessimo livello. Mi è stato già domandato come mai io sia tanto attratto dai film di fantascienza e di horror, quelli peggiori. Non mi è facile spiegare quello che vi trovo. Quando guardo film veramente brutti, da pochi soldi, degli anni quaranta, dei cinquanta o dei sessanta, proprio per il fatto che sono stati realizzati con così poca spesa, pochi mezzi, pessimi attori e pessime sceneggiature, emerge da tutti questi fattori una certa verità, una certa onestà, e questa onestà è difficile da spiegare; ma qualche volta penso che quei film siano più onesti e più trasparenti di quanto non lo siano film più costosi e raffinati, perché in fin dei conti parlano in un linguaggio molto comune, un linguaggio veramente non raffinato. Questi film esistono solo per sfruttare la situazione, esistono solo per ragioni di denaro, e quindi ogni strana verità vi può emergere.

***

I supereroi, e i comic book in generale sono un fenomeno americano, e sono qualcosa a cui io non posso sfuggire. Sono qualcosa insieme con cui io sono cresciuto, e li capisco molto bene; ma continuo a pensare che siano una creazione per ragazzi, per ragazzi dai cinque ai quattordici anni. Ci sono persone che non crescono mai, non superano mai quell’età; a loro i supereroi piacciono sempre. C’è un problema in America, che deriva dal fatto che le persone che crescono leggendo supereroi finiscono poi a disegnare e a scrivere storie di supereroi. Non arrivano loro influenze dal mondo dell’arte, non arriva nessuna influenza al di là di quella dei fumetti di supereroi, e così essi finiscono per produrre brutte versioni di brutti fumetti; producono immondizia in cima all’immondizia. Non creano nulla di nuovo. Imparano, per esempio, a disegnare dai fumetti, e non imparano dalla vita o dalla propria esperienza. Per questo considero i supereroi come responsabili di una situazione pessima, perché non vi è nessuna possibilità di crescita, non vi è luogo ove si possa crescere.

***

Da giovane reagivo contro la pop art perché assomigliava ai fumetti. La pop art assomiglia ai fumetti dei comic book per il suo legame con la narrazione e per il suo umorismo. Ora la apprezzo per queste stesse ragioni: penso che essa sia davvero in buona parte così perché ha distrutto alcune nozioni sulla serietà delle belle arti, e ha dimostrato che si può ricavare arte partendo dall’immondizia. C’è bellezza nel mondo commerciale, c’è qualcosa di interessante in ogni parte del nostro ambiente, se si possiede un occhio buono. Penso che la pop art abbia avuto ragione a distruggere la santità delle belle arti, a distruggere l’atteggiamento che mette le belle arti sul trono.

***

Sono stato in Italia due anni e non parlavo bene italiano. La situazione era sempre quella in cui i componenti del gruppo Valvoline parlavano un ottimo inglese, mentre io parlavo pochissimo o niente italiano. Perciò, ovviamente, per la partecipazione ad un gruppo di artisti, la cosa si presentava piuttosto difficile. Ma penso che più importante sia stato il fatto che potevo finalmente condividere le mie idee su fumetti e grafica con gli altri del gruppo, e loro mi potevano mostrare da vicino quello che facevano e quello a cui erano interessati. La mia partecipazione interiore a Valvoline è stata decisamente positiva e coinvolgente; può sembrare stupido ma la sensazione globale era molto forte.

Mentre ero in Italia mi veniva domandato “Perché non crei un fumetto, una storia sulla tua esperienza in Italia?”, e sebbene fossi molto impressionato dall’Italia, e ne apprezzassi moltissimo la cultura, rimane il fatto che io mi sento comunque troppo strettamente legato alla cultura americana: sono sempre stato americano, che mi piaccia o no. Qualche volta non mi piace, per ragioni politiche molto ovvie, come Ronald Reagan. D’altra parte, i due anni che ho passato in Italia hanno reso la mia visione dell’America molto più forte. Mi hanno messo infatti in grado di guardare la cultura americana da un diverso punto di vista e di capire che è ancora più strana e oscura e brutta di quanto avessi capito prima. In un certo senso la cultura americana è molto forte, ma penso che resti comunque vero che è molto strana, e molto difficile.

Lo horror è il mezzo di espressione che mi piace usare per esprimere la mia visione di questa cultura, la mia visione del lato oscuro dell’America. Come ho già detto, penso anche che ci dovrebbe essere sempre dello humor nello horror, ci dovrebbe essere sempre humor nel lato oscuro; mi sembra cioè, in definitiva, che il modo migliore per esprimere il mio punto di vista sulla cultura americana sia attraverso horror e humor.

Valvoforme valvocolori .

.

Questo è l’estratto dell’intervista a Charles Burns contenuto nel volume Valvoforme valvocolori. Era il 1988. Le interviste Jerry Kramsky e Lorenzo Mattotti seguiranno nei prossimi giorni. Qui un’introduzione a Valvoline.

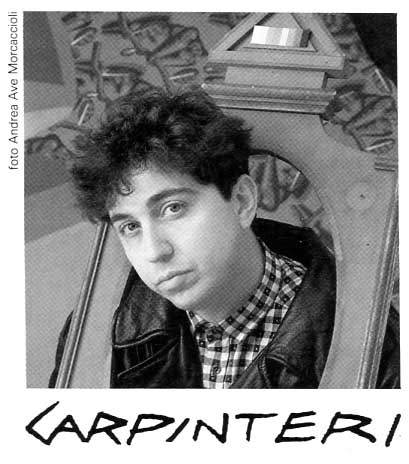

Giorgio Carpinteri 1988 Penso che la ragione per cui ho incominciato a disegnare fumetti sia sostanzialmente generazionale. Come accade frequentemente, la scelta iniziale è legata al caso; ho iniziato a disegnare i miei primi fumetti a undici anni, se non prima, per gioco… Mi piacevano i fumetti, era l’unico tipo di letteratura che da bambino leggevo, e quindi è evidente che per me la comunicazione passasse attraverso un fumetto, una storia, una fiaba, e non attraverso il cinema o la pittura. In poche parole il fumetto coniugava perfettamente le esigenze di un bambino: aveva storia, narrazione e disegno: la capacità di esprimersi attraverso personaggi e atmosfere disegnate.

Poi questa idea di fumetto, questa passione per il fumetto si è sviluppata attraverso diverse fasi. Prima disegnavo perché era il mezzo più espressivo e mi divertiva semplicemente farlo; in seguito il divertimento ha continuato a essere una costante, ma gli elementi che mettevo in gioco col passare degli anni erano evidentemente sempre più ricchi, diversi, e cambiavano secondo la mia età, le mie letture, quello che vedevo intorno a me, e anche secondo la storia stessa del fumetto. Ho passato fasi in cui io stesso sottovalutavo il fumetto, lo consideravo un’arte di serie B. Oggi, dopo un periodo di allontanamento in cui ho lavorato per la televisione, penso che il fumetto sia un’arte favolosa, perfetta, ricchissima, ancora da sfruttare. E quell’intuizione casuale che ebbi da bambino la confermo oggi; anzi sono pronto a ritornare a disegnare fumetti, convinto che siano un campo di ricerca espressiva, di letteratura visiva e non, capace di competere con qualsiasi altro tipo di espressione artistica.

***

Ad un certo momento il mio stile è cambiato, diventando quello che mi ha fatto più conoscere dal pubblico, diventando più geometrico e meccanomorfo. Le ragioni di questo cambiamento sono di ordine espressivo. Era molto più utile per me avere un controllo totale su quello che mettevo in scena. Un’esigenza di ricostruzione del mondo che si soddisfaceva attraverso forme meccaniche, con un alfabeto mentale, umano, prevalentemente razionale, che è quello delle forme geometriche, che consentono il controllo di traiettorie, gesti e movimenti. Il mio procedere meccanomorfo nel ricostruire la realtà attraverso un atomo uguale e immutabile (sia per il mondo animale che per quello vegetale e minerale), questo modo di ricostruire con lo stesso materiale il mio teatrino, tutto di cartapesta, è un metodo che mi è servito ad esercitare più controllo sul mio lavoro. Così come alcuni dei più prestigiosi autori di fumetti italiani si sono conquistati il proprio controllo espressivo appropriandosi della tecnica di autori classici del fumetto americano quali Milton Caniff, io ho soddisfatto la stessa esigenza guardando anche alle esperienze artistiche europee del dopo-Cezanne.

***

Una storia a fumetti nasce da un’intuizione. L’intuizione è un sogno che diventerà sceneggiatura e regia. La prima è la ricostruzione razionale del sogno e il suo inevitabile ampliamento. È la necessità di dare un senso e una scansione logica a quello che si è immaginato.

La seconda è la sua realizzazione visiva: la scelta delle inquadrature, dei colori, del ritmo, ma anche delle tecniche con cui costruire l’immagine.

Il prodotto dell’incontro di questi due elementi è la singola immagine e la somma delle singole immagini: cioè la storia a fumetti. L’armonia e l’equilibrio che legano questi elementi (il contenuto e la forma) determinano lo stile e la riuscita del lavoro.

C’è qualcosa di significativo in ogni intuizione, anche in un’intuizione che prende le mosse per partorire un fumetto. Non vedo nessuna differenza insomma tra un buon libro e un buon fumetto e un buon film e un buon quadro.

***

Il pattern è già di per sé un elemento neutro che si offre come ripetizione di un’immagine, comunque piatto, di sfondo. E quindi narrativamente all’interno di un fumetto deve e può essere usato qualora la narrazione lo consenta per esprimere nel modo più evidente questo suo carattere di neutralità, questo suo carattere di piattezza. In Lichtenstein, per esempio, il pattern era usato come brutalmente preso dal fumetto, cioè era un retino, puntinato o a linee parallele, e lui non osava mutarlo, non aveva nessun senso mutarlo per lui; Lichtenstein ricercava la neutralità, l’astrattezza appunto da macchina, da stampa, e la ritrovava perfetta, la traduceva perfetta sulla tela. A lui non interessava operare una modifica su un pattern di stampa; lo prendeva come significante di per sé. Io se uso il pattern all’interno di una storia lo faccio esclusivamente per fini narrativi.

*****

Il fumetto e la televisione sono due media completamente diversi; anche se la pratica del fumetto è in questo caso un buon punto di partenza per avvicinarsi alla televisione. Apparentemente, lo storyboard di una sigla grafica è un fumetto muto, ma in questo caso il movimento delle sequenze è progettato per diventare reale, non per rimanere virtuale. Il movimento è infatti l’elemento aggiuntivo rispetto al fumetto che determina un radicale mutamento delle regole espressive. La televisione è un fiume di immagini che scorrono, davanti ai nostri occhi senza sosta. Questo flusso di immagini procede per sostituzione. Ogni immagine soppianta la precedente rendendo impossibile il confronto contemporaneo di due singoli fotogrammi. In televisione quindi una buona immagine non è da considerarsi tale se non è realizzata tenendo conto che si tratta di una delle venticinque immagini (fotogrammi) che compongono un secondo.

Naturalmente anche il rapporto immagine-contenuto è diverso, non avendo la sigla televisiva altro scopo se non quello di introdurre il programma o rubrica nel modo più spettacolare e appropriato, fornendo inoltre i titoli di testa. Ciononostante, nelle mie sigle non rinuncio ad elementi narrativi, come ad esempio il mago di Sotto le stelle, il quale nel corso della sigla trasformava stereotipi della stagione invernale in stereotipi della stagione estiva; una sorta di Mandrake dello stereotipo.

Un’altra differenza rispetto al fumetto consiste nell’uso di mezzi tecnologici, e non poveri e artigianali. La conoscenza dello strumento elettronico è fondamentale sia per l’ideazione che per la perfetta realizzazione dell’idea. A volte penso che i veri artisti siano gli ingegneri che ideano e rendono possibili le nuove funzioni del computer.

In televisione infine, al contrario che nel fumetto, non è possibile attuare la realizzazione del prodotto esclusivamente in prima persona. E si impone quindi un metodo di pensiero, prima che di lavoro, tale che trasformi le idee in informazioni inequivocabili, che possano cioè essere trasmesse agli operatori e da questi perfettamente rispettate.

***

Il meccanomorfo, una volta servitomi ad acquistare padronanza di linguaggio, rischiava, col proprio ingombrante significato, di precludermi nuove e più ampie possibilità espressive. L’avere accettato la coesistenza nel mio lavoro sia del controllabile che dell’incontrollabile (come con alcune tecniche coloristiche) è ora fonte di più fertili risultati atmosferici. In ogni caso il fumetto, comunque lo si pensi, rimane fedele alla propria caratteristica fondamentale: l’artigianale povertà di mezzi. Nonostante la diversità di riferimenti e di propositi, mi piace immaginarmi il Jack Kirby di oggi: un cocktail di spettacolarità e tenera povertà di mezzi.

***

Le mie storie, violentemente espressive? Espressive e basta. La violenza è uno dei contenuti da esprimere. Espressive è il mio ottimo, quello che ricerco. Espressività e basta.

Valvoforme valvocolori .

.

Questo è l’estratto dell’intervista a Giorgio Carpinteri contenuto nel volume Valvoforme valvocolori. Era il 1988. Le interviste agli altri autori di Valvoline seguiranno nei prossimi giorni. Qui un’introduzione a Valvoline.

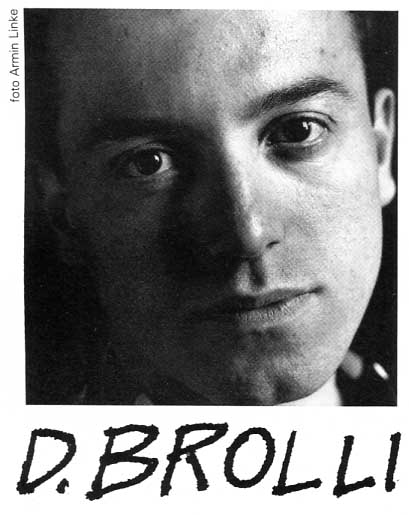

Marcello Jori 1988 È per via dell’arte concettuale che mi sono messo a disegnare fumetti. Ho iniziato la mia carriera “ufficiale” di artista in pieno periodo di arte concettuale, e come artista concettuale sono nato. In quel momento, più che soddisfare la mia voglia di manualità e di pittura, cose che ormai non si facevano più, io progettavo i lavori. Il mio era infatti soprattutto un lavoro di progettazione, dopo il quale passavo il progetto agli artigiani, e vedevo realizzate alla fine le mie opere quasi senza toccarle. È stata così questa mancanza di sfogo della manualità a farmi venire una voglia immensa di ricominciare a disegnare e a dipingere; e il fumetto mi sembrava la strada più adatta.

Per di più, l’arte stava diventando totalmente chiusa al mondo esterno; l’artista lavorava su se stesso, lavorava sull’arte, e il lavoro era diventato talmente poco comunicativo che un’altra cosa che mi mancava era proprio la comunicazione, il contatto con il grosso pubblico, il contatto con quel mondo dell’immagine che entrava nelle edicole, dell’immagine che veniva riprodotta: insomma tutto quello che era negato più che mai in quel momento all’artista figurativo. È quindi questo uno dei motivi che mi ha spinto a fare il fumetto; un fumetto comunque, il mio, che era assai poco fumetto, che era quanto di più lontano ci fosse dal fumetto. Un fumetto molto concettuale: ho cominciato a piccoli passi, a piccole dosi. E infatti l’impatto con il pubblico è stato difficile, perché il mio lavoro era quasi offensivo. Io usavo le pagine dei giornali con un segno elementare, usavo magari un’intera pagina per fare una testa, quando invece il pubblico del fumetto allora voleva le pagine piene, voleva il fumetto classico, eccetera eccetera.

All’inizio Minus era di un bianco e nero asciuttissimo, povero povero, elementare, ed è andato poi riempiendosi di colore, e il colore ha introdotto quelle atmosfere, quel lirismo, quella poesia che il personaggio richiedeva. Il colore in Minus è fondamentale, perché è un po’ la poesia del mio fumetto, è quello che riempiva quei grandi vuoti, è quello che creava lo spettacolo in un fumetto che era eccessivamente povero. È ciò che mi permetteva di ricordare, di sognare Klee, cose che non potevo fare in pittura, perché lì non facevo il pittore. Il colore di Minus è influenzato dal colore dell’arte, è influenzato da Klee, da Steinberg, da tutti questi personaggi che stavano altrove e non nel fumetto.

Curiosamente poi, nel momento in cui io passo a Valvoline – e questo è l’unico legame che c’è tra la mia figura di artista e la mia figura di disegnatore di fumetti – nel momento in cui io torno a fare l’artista, cioè ritorno a usare i colori, ad usare le mani, a sfogare la mia manualità, a fare il pittore, ecco che in quel momento incomincio a fare veramente il fumetto fumetto, il vero fumetto; la mia sensibilità ormai gratificata nel mondo dell’arte non aveva infatti più bisogno di fare Minus e di sognare.