quella trombona una volta mi ha anche sputato dicono

che ci andavano i soldati gli suonavano sotto

la madre non diceva niente

diceva qualcosa se tipo gli davano poco

quella volta ancora c’erano le mille lire

con cinquecento lire ci venivano i fonzie’s

uno così nelle disgrazie cerca di andare avanti anche

coi fonzie’s

di guadagnarci qualcosa.

però non lo so adesso dov’è dicono

che è in una casa di matti infatti

quando passo di sotto

di sotto non c’è

neanche su

Da Alessandra Carnaroli, “anna matta quattrocento sessanta sette membri”, inedito

(clicca qui per un estratto più ampio,

qui invece il comunicato stampa di “Poesie della fine del mondo”).

Sabato scorso avrei dovuto presentare, a Bologna, un lavoro inedito di Alessandra Carnaroli, nell’ambito dell’Azione 35 di Enzo Campi. Ho scoperto, dopo aver preso l’impegno, che in realtà non avrei potuto prenderlo. Così, con Enzo, abbiamo pensato di fare l’intervento in differita, ovvero io prima scrivo il testo critico, e poi lui, al momento della presentazione, lo legge pubblicamente. Così, almeno in parte, ho rimediato alla gaffe. Con l’effetto collaterale – almeno quello – che adesso quell’intervento lo posso mettere qui, e lo potete leggere anche voi.

Sabato scorso avrei dovuto presentare, a Bologna, un lavoro inedito di Alessandra Carnaroli, nell’ambito dell’Azione 35 di Enzo Campi. Ho scoperto, dopo aver preso l’impegno, che in realtà non avrei potuto prenderlo. Così, con Enzo, abbiamo pensato di fare l’intervento in differita, ovvero io prima scrivo il testo critico, e poi lui, al momento della presentazione, lo legge pubblicamente. Così, almeno in parte, ho rimediato alla gaffe. Con l’effetto collaterale – almeno quello – che adesso quell’intervento lo posso mettere qui, e lo potete leggere anche voi.

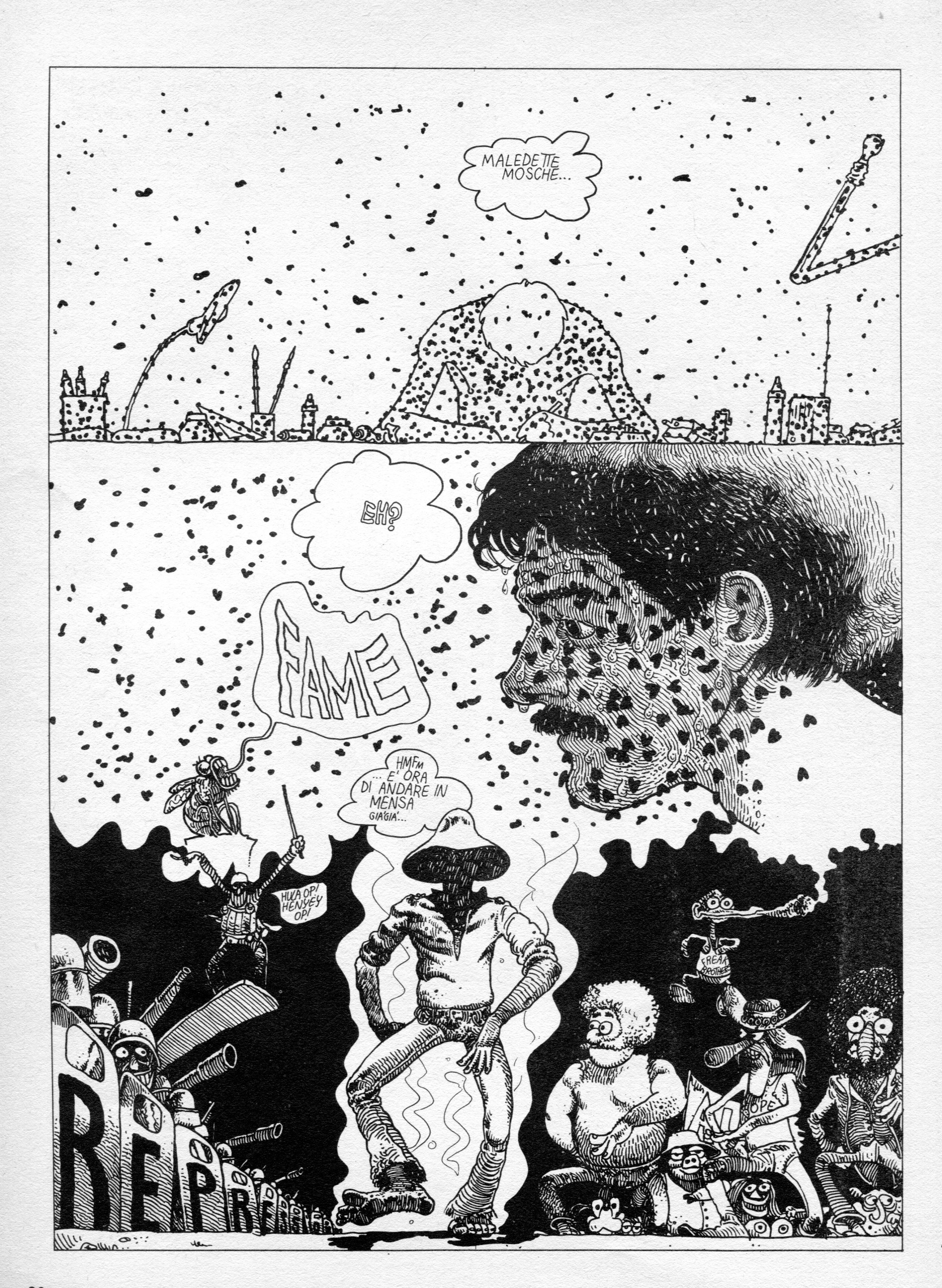

Sembra facile. Si prende una notizia, un dibattito, un dialogo; si prendono parole quotidiane; si mettono in fila, si montano; si gioca sull’effetto straniamento, un po’ Vogliamo tutto, un po’ Violenza illustrata.

Sì, certo, qui di violenza illustrata ce n’è tanta. Solo che, invece della lucida, fredda, distante oggettività di Balestrini, che riporta il vortice affinché lo si possa vedere, che si tiene distante affinché noi possiamo riflettere e giudicare, qui dentro al buco ci siamo, ed è come se guardassimo fuori da dentro.

Sono stato sul punto di iniziare questa nuova frase dicendo “il procedimento della Carnaroli”, così come avrei detto “il procedimento di Balestrini”. Ma in Balestrini il procedimento è l’essenziale, è il raggelamento dell’operazione per mettere in evidenza l’oggetto in sé; ed è importante che sia un procedimento, un modo deciso a priori, semiautomatico. Anche il procedimento della Carnaroli inizia in maniera simile: si prende un gruppo Facebook, se ne estraggono dei frammenti, li si monta.

Va bene. Ed è giusto che si sappia, che il lettore lo sappia, come si agisce: ma è un di più. È un effetto di realtà che aggiunge brivido a qualcosa che il brivido ce l’ha già di suo, e che funzionerebbe anche senza l’effetto di realtà.

Se volessimo continuare a parlare di procedimento nel lavoro della Carnaroli, una volta oltrepassata questa fase iniziale, il senso della parola ci si disferebbe tra le mani, diventerebbe banale, poco pregnante. Qual è il procedimento per scrivere una poesia? Si prendono delle parole, le si mettono in fila affinché abbiano un senso, e si richiamino tra loro, magari anche per il loro suono… Qualsiasi poeta agisce così; questa descrizione vale per qualsiasi tipo di poesia; se usiamo la parola procedimento in questo senso, essa non significa più niente.

In realtà, dove il discorso della Carnaroli incomincia davvero, il suo procedimento (nel senso stretto, pregnante) ha già concluso il suo lavoro. A differenza che in Balestrini, insomma, qui il procedimento serve fondamentalmente a raccogliere dei materiali, le tessere di un mosaico da montare. Ma la magia di questi versi, come di molti altri scritti dalla Carnaroli, sta in verità nel modo in cui il montaggio viene realizzato.

La prima, violenta, un po’ nauseante sensazione che si vive in queste poesie è quella, appunto, di essere dentro: non c’è giudizio, non c’è comparazione, in un certo senso non c’è nemmeno l’oggetto del discorso. Immaginate di essere Anna matta, o qualcuno così vicino a lei da vivere, o meglio, da subire direttamente la sua quotidianità. Immaginate di essere in grado di esprimervi esclusivamente con le sue parole, con la sua capacità di pensiero. Immaginate di essere dentro a un buco di ignoranza, e di pazzia. E siete così perché il mondo che vi circonda vi ha reso così, perché in quelle condizioni in cui siete vissuti non poteva che andare così, ma voi non lo sapete, voi non sapete che poteva andare diversamente, voi non sapete di essere la vittima del sistema. Lo siete, e basta. Se lo sapeste, già avreste una possibilità. Potreste dialogare, capire, vedere le cose da fuori. Ma non avete modo di saperlo; nemmeno possedete gli strumenti per capirlo; siete interamente lì dentro; vivete questa assurdità come se fosse l’unico mondo possibile, come se fosse il mondo, la realtà, il tutto.

Le parole della Carnaroli ci portano, per quanto possano farlo delle parole, a vivere una condizione di questo tipo. Sono però consapevoli di essere parole scritte, colte, consapevoli, e che si tratta di una finzione; proprio come ne è consapevole il lettore. Eppure sembrano non accettarlo: non strizzano l’occhio, non ti lasciano una via d’uscita, si rifiutano di riconoscere di appartenere allo stesso mondo del lettore. E in questo loro rifiuto di una via di scampo, agiscono.

Indubbiamente, a rendere possibile questa sensazione collabora l’utilizzo (accorto) di un luogo comune. Il luogo comune è che la poesia sia espressione, e in particolare che esprima l’io del poeta. È un luogo comune ed è un’idea sbagliata e storicamente limitata; ma è l’idea dominante ancora oggi; e l’espressione dell’io del poeta è ancora quello che ci aspettiamo con maggiore probabilità quando iniziamo a leggere dei versi.

L’io del poeta non necessariamente dice “io” in maniera esplicita. Magari racconta in maniera oggettiva dei fatti oggettivi, ma poi salta fuori di colpo con un giudizio, con un paragone ardito, con una conclusione morale.

Ce le aspettiamo, quindi, queste cose, o una di queste cose, leggendo i versi della Carnaroli come di chunque altro; e, poiché qui non arrivano, ce le aspettiamo sempre di più. E quando qualcuno dice “io”, in questi versi, ecco che ci sentiamo pronti a riconoscere il nostro simile (il poeta) che ci rivolge la parola, e in questo dialogo tutti i mali del mondo si troverebbero come per magia avvolti in una pellicola consolatoria.

Ma è solo l’illusione di un momento. Quando qualcuno dice “io”, nei versi della Carnaroli, non è un io con cui si possa dialogare. È un io estraniato, un io oggettivato, un io diverso da noi che che si mostra nel suo di dentro, paradossalmente, come se fosse visto da fuori. È un io altrui, né quello del poeta né quello del lettore; un io testimoniato attraverso parole che non ci appartengono perché non sono mediate dalle convenzioni sagge del vivere sociale e intelligente.

Insomma, manca l’io giudicante, manca il giudizio; la realtà è dura e fredda e cruda e interiore. Non è il duro mondo all’esterno. È il duro mondo all’interno di un’interiorità che non è la mia, e nemmeno le assomiglia.

Come succede allora che, quasi di colpo, questa interiorità estranea, diversa, aliena, mi fa nascere il sospetto di poter essere persino la mia? Io non sono Anna matta, certo. Ma è proprio questa assenza di giudizio, questa assenza di un io che valuta, e con cui quindi io mi possa identificare, è questa assenza di mediazione a creare il vortice in cui vado a precipitare. E una volta precipitato, ecco che, quasi di colpo, io sono Anna matta, dentro il suo abisso di stupidità, ignoranza e pazzia, dentro il suo buco dal quale il mondo appare piccolo, limitato, triste. Potete anche restare fuori, certo. Se cercate le mediazioni consolatrici, potete rifiutarvi di apprezzare, restare in superficie, non condividere. I testi della Carnaroli non vi piaceranno. Preferirete altro; e l’altro non manca, in giro. Vi consolerete facilmente.

Ma se ci entrate, dovrete anche capire che prima di essere voi a identificarvi con Anna matta, Alessandra Carnaroli l’ha dovuto fare prima di voi, e molto di più. Ha dovuto essere se stessa e insieme la matta, e ha dovuto cercare in se stessa le radici della medesima pazzia, ignoranza, miseria. La fatica, l’angoscia del ritrovarle è quello che traspare in questi versi; è il vivere interiormente la condizione di Anna matta sapendo di non stare vivendola davvero, ma sentendo il dovere morale di farlo, perché solo così è possibile dare voce ad Anna matta, e solo così si può sperare che qualcun altro – come noi, i lettori – capisca, e condivida.

Non per condividere l’ego strabordante del poeta, ma per condividere quella specifica angoscia che è l’angoscia di entrare, proprio da dentro, nei panni del male, un male innocente, un male vittima, e per questo maggiormente terribile.

Sembra facile, sembra Balestrini. Evidentemente non è né l’uno né l’altro.

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti