Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti

di Daniele Barbieri

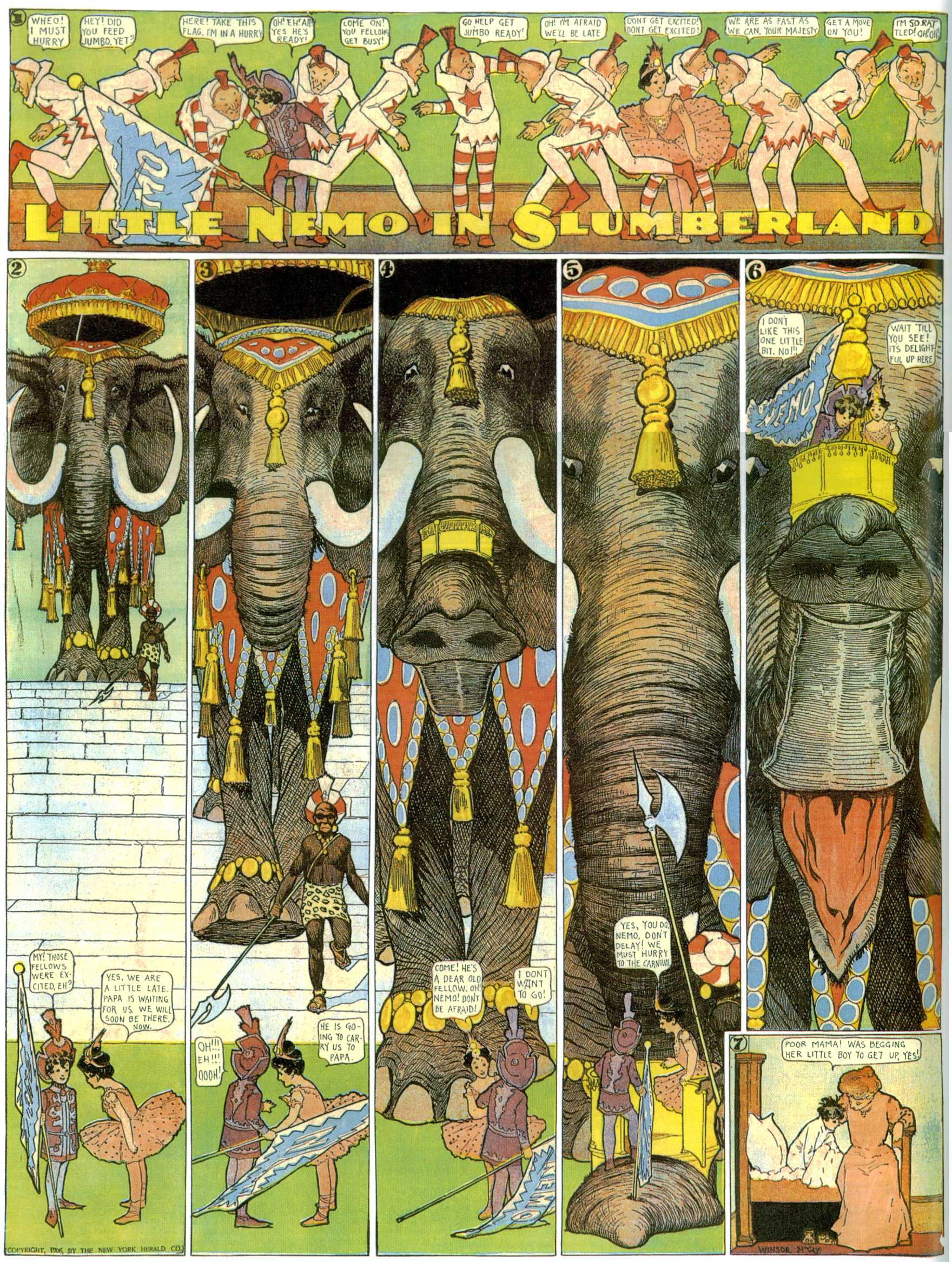

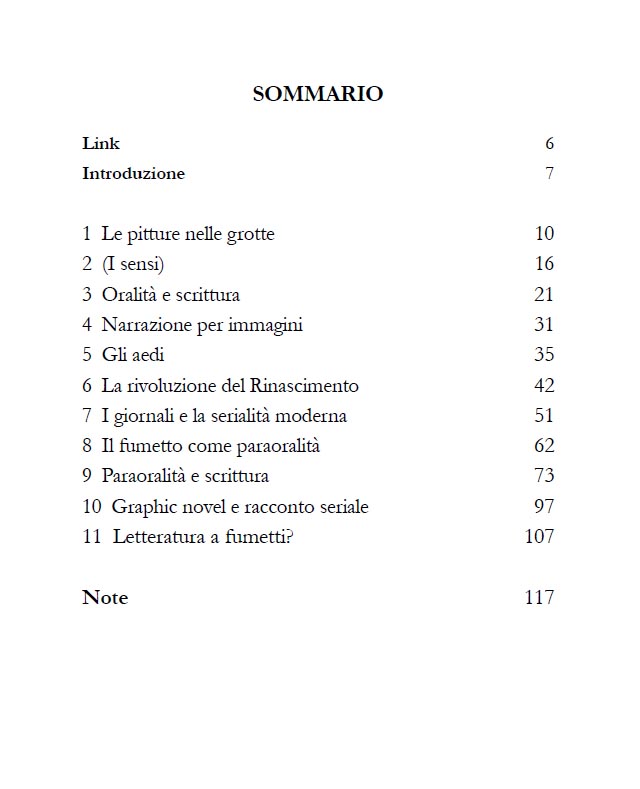

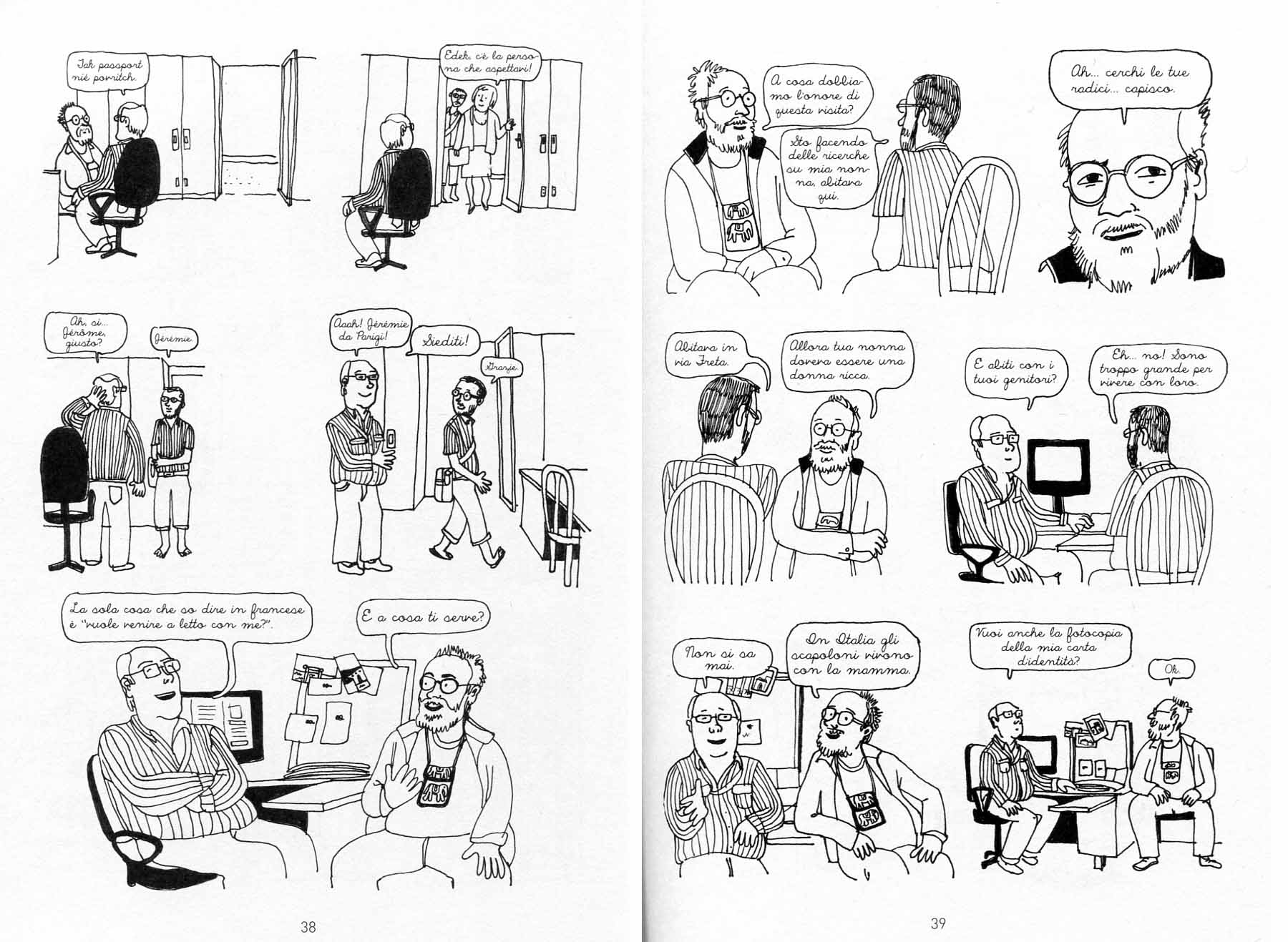

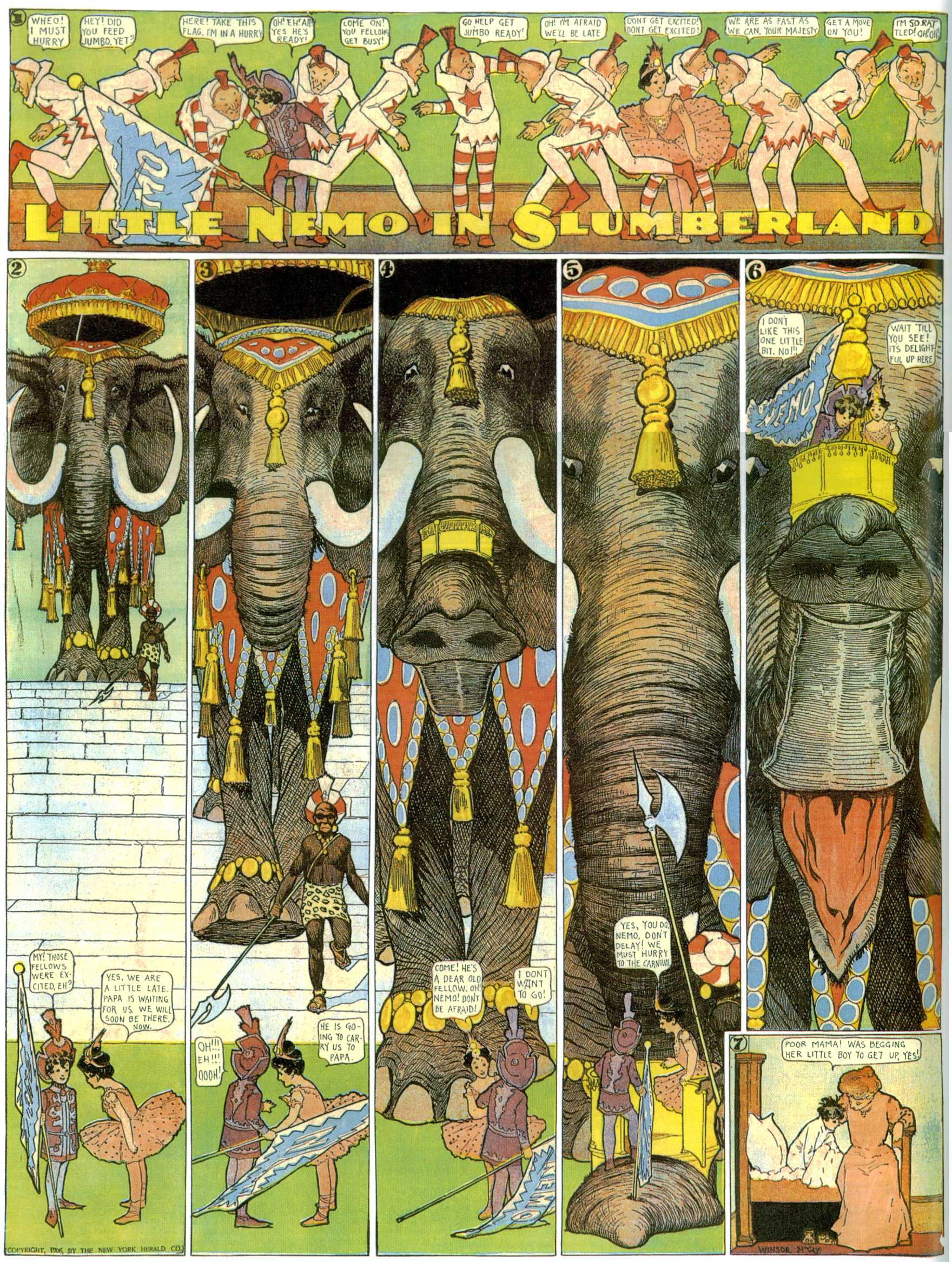

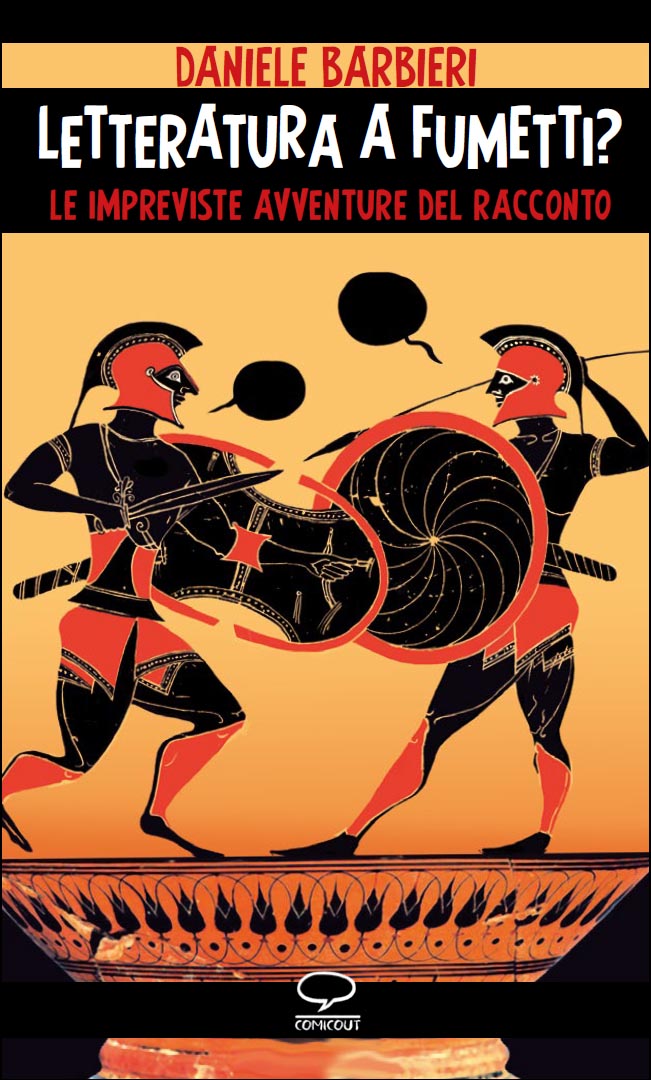

Ho pubblicato alcuni mesi fa un libro (Letteratura a fumetti? Le impreviste avventure del racconto, ComicOut 2019 – qui un breve estratto su NI) che cerca di esplorare storicamente la nozione di racconto in relazione con quelle di immagine, oralità/scrittura, serialità/romanzo, alla ricerca delle radici lontane, nella nostra cultura, della dialettica tra fumetto seriale e graphic novel. Vi sostengo, tra le altre cose, che alla sua nascita, dal 1895, il fumetto instaura una sorta di paraoralità, pur presentandosi come una forma di scrittura (e vedi anche, su questo, l’articolo disponibile qui). A dispetto del suo essere una forma di comunicazione radicalmente visiva, il fumetto porta con sé, per molto tempo, diverse delle caratteristiche che contrappongono la trasmissione orale a quella scritta: aspetti di rapida caducità, di compresenza del contesto di emissione delle parole, di paratassi, di ridondanza, di stile formulaico, di concretezza ed enfasi sulla fisicità. Queste caratteristiche apparentemente paradossali (tipiche dell’oralità in un contesto del tutto visivo/scritto) si attenuano col tempo, man mano che il fumetto acquisisce in maniera sempre più netta le caratteristiche di una scrittura (benché peculiare, e certamente differente da quella tout court), senza tuttavia scomparire del tutto nemmeno nella dimensione contemporanea del romanzo a fumetti.

Ora, la lettura di un libro che avrei dovuto compiere da tempo (L’invenzione del romanzo. Dall’oralità alla lettura silenziosa, di Rosamaria Loretelli, Laterza, 2010) mi riapre la questione con nuovi spunti, costringendomi ad alcune considerazioni. Il libro della Loretelli compie un percorso che ha diverse analogie con il mio, ed è molto vicino come fonti di ispirazione, ma è anche pieno di informazioni specifiche (diverse dalle mie) e considerazioni interessanti. In particolare, invece di limitarsi a riconoscere nel XII secolo il momento in cui la lettura interiore prende piede in Europa, soppiantando quella unicamente ad alta voce che dagli antichi (Greci e Romani) era arrivata sino a quegli anni, Loretelli indaga la relazione tra scrittura e sua vocalizzazione nei secoli successivi.

E si scopre così che, benché a partire dagli scoliasti medievali si impari a leggere anche solo con gli occhi, la lettura ad alta voce continua a lungo a mantenere un ruolo cruciale, in particolare nella fruizione delle opere letterarie, anche quelle in prosa. Solo l’invenzione settecentesca del romanzo prevederà infatti quel particolare tipo di lettore che opera in solitudine e nel silenzio. Questo lettore non esisteva, o era raro e anormale prima di quest’epoca. E le opere stesse erano costruite in funzione dell’interpretazione vocale, la quale poteva introdurre, attraverso la recitazione, una serie di elementi tensivi, di suspense, che il testo richiedeva ma non conteneva direttamente.

Da questo punto di vista, l’evoluzione del romanzo nel corso del XVIII secolo mostra una serie di tentativi nella direzione di una autonomizzazione dei sistemi tensivi dalla vocalizzazione dell’eventuale lettore ad alta voce. Questi tentativi sfociano, dopo la metà del Settecento, nella creazione dei primi romanzi in senso davvero moderno, romanzi, cioè, che si possono leggere esclusivamente con gli occhi, in silenzio, in un rapporto diretto con la pagina del libro: gli autori hanno imparato, insomma, a costruire i sistemi di aspettative interamente attraverso la sequenza delle parole che descrivono azioni, posticipando ad arte quanto va posticipato, nella prospettiva di una fruizione eseguita dall’occhio del lettore diretto piuttosto che mediata dalla voce di un interprete vocale…

Continua su Nazione Indiana, qui.

21 Marzo 2019 | Tags: comunicazione visiva, estetica, fumetto, graphic novel, letteratura a fumetti, mito, mitologia, oralità, racconto, romanzo, scrittura, semiotica, serialità, sistemi di scrittura | Category: comunicazione visiva, estetica, fumetto, semiotica, sistemi di scrittura | Tra una settimana in libreria. Letteratura a fumetti? Le impreviste avventure del racconto. Un percorso, che riguarda il fumetto, tra il mito, la serialità, la pittura e la scrittura, e – ovviamente – il racconto. Le impreviste connessioni tra mondi che il fumetto ha riportato vicini.

Da fine marzo il libro è disponibile in libreria. Si può acquistare on line sul sito di Comicout (meglio) oppure su Amazon.

1 Maggio 2016 | Tags: oralità, poesia, Web | Category: poesia, Web e multimedia |  È stata la nascita della scrittura la prima digitalizzazione. Non che ci fossero cifre (digit) in gioco, ma l’idea stessa di registrare la parola in un medium che non è il suo pone già alcuni dei problemi di qualsiasi digitalizzazione vera e propria. In quel caso (così come – mutatis mutandis – in ciascuno dei successivi) era necessario suddividere il continuo del discorso verbale in una serie di tratti distinti, e selezionarne alcuni da riportare sul supporto visivo. Si optò, da un lato, per i tratti fonetici, maggiormente distintivi rispetto ad altri, come quelli intonativi, che vennero trascurati; e, dall’altro, per i tratti semantici più immediatamente utili all’azione pratica (mentre quelli più sottili e lontani vennero lasciati all’intuizione del lettore). La più antica scrittura (come ancora un po’, oggi, quella cinese) fu quindi una scrittura del fonema (o meglio, del gruppo di fonemi) e del senso immediato. Poi, progressivamente, in tutta quella parte del mondo che non era estremo oriente (nel quale agivano motivazioni diverse), la scrittura del senso (ideografica) si andò perdendo, e apparve sufficiente fare uso dei soli singoli fonemi: e così la scrittura alfabetica fu per molti secoli e in molti luoghi il tramite attraverso il quale si poteva ricostruire la parola orale, e da questa, a sua volta, il discorso vero e proprio. È stata la nascita della scrittura la prima digitalizzazione. Non che ci fossero cifre (digit) in gioco, ma l’idea stessa di registrare la parola in un medium che non è il suo pone già alcuni dei problemi di qualsiasi digitalizzazione vera e propria. In quel caso (così come – mutatis mutandis – in ciascuno dei successivi) era necessario suddividere il continuo del discorso verbale in una serie di tratti distinti, e selezionarne alcuni da riportare sul supporto visivo. Si optò, da un lato, per i tratti fonetici, maggiormente distintivi rispetto ad altri, come quelli intonativi, che vennero trascurati; e, dall’altro, per i tratti semantici più immediatamente utili all’azione pratica (mentre quelli più sottili e lontani vennero lasciati all’intuizione del lettore). La più antica scrittura (come ancora un po’, oggi, quella cinese) fu quindi una scrittura del fonema (o meglio, del gruppo di fonemi) e del senso immediato. Poi, progressivamente, in tutta quella parte del mondo che non era estremo oriente (nel quale agivano motivazioni diverse), la scrittura del senso (ideografica) si andò perdendo, e apparve sufficiente fare uso dei soli singoli fonemi: e così la scrittura alfabetica fu per molti secoli e in molti luoghi il tramite attraverso il quale si poteva ricostruire la parola orale, e da questa, a sua volta, il discorso vero e proprio.

Per i nostri Antichi, Greci o Romani che fossero, il discorso non stava nella parola scritta, che era un puro espediente mnemonico per ricostruire quella orale – e si leggeva solamente ad alta voce, ricostruendo nell’interpretazione vocale tutti quei tratti, intonativi, semantici e altro, che nella scrittura non erano presenti. Per loro, insomma, la scrittura funzionava un po’ come funziona per noi la notazione musicale: le note scritte non sono la musica, ma soltanto il supporto mnemonico interpretando il quale il bravo esecutore produce musica. Per fare questo, deve metterci del suo, riempiendo gli inevitabili vuoti – perché non si può trascrivere tutto. Quando, intorno al XII secolo, gli scoliasti iniziano a leggere senza vocalizzare e persino senza muovere le labbra, il processo arriva a compimento anche in Europa (in altre culture era presumibilmente già avvenuto): la scrittura inizia a essere autonomamente discorso, in parallelo all’oralità e non più in sua funzione. Ma se la scrittura è anche autonomamente discorso, allora è discorso pure quello veicolato dalla sola scrittura, senza la mediazione dell’oralità: il discorso, dunque, non ha più bisogno del suono, né nelle sue componenti intonative, escluse da sempre, né in quelle fonetiche. Queste ultime possono essere sempre ricostruite, se è necessario; tuttavia di solito non lo è, e leggiamo tranquillamente con gli occhi, e il senso si trova direttamente associato alla forma grafica delle parole, anzi alla combinazione di quelle 52 cifre (cui si aggiungono lo spazio e qualche segno di punteggiatura) che sono i caratteri maiuscoli e minuscoli dell’alfabeto latino.

La grande conquista della digitalizzazione alfabetica (ora sì compiutamente digitalizzazione, pur eseguita con cifre non numeriche) si paga con la riduzione del discorso a chiarezza comunicativa; e nel momento in cui la scrittura (specie in secoli di stampa e di alfabetizzazione diffusa) diventa il modello del discorso non banale, lo stesso discorso non banale si riduce ai suoi elementi di chiarezza comunicativa, al punto che facciamo persino fatica, oggi, a processo avanzato, a immaginare quali possano essere gli elementi esclusi, e che cosa vi possa essere nella parola che non rientra nei criteri della chiarezza comunicativa….

Segue qui, su L’Ulisse, n.19.

Continuo le riflessioni sulla ritualità del testo poetico esposte in questo post.

Si diceva che la poesia deriva la sua dimensione sacrale dal porsi come una situazione rituale, in cui il lettore dà vita al testo scritto leggendolo (almeno interiormente) ad alta voce, e così vivendolo, in sintonia ritmica con tutti gli altri lettori del medesimo testo, passati e futuri. Per funzionare, la poesia richiede dunque al suo fruitore un fare, una posizione cioè più attiva del semplice scorrimento con gli occhi cui siamo abituati nel leggere normale prosa.

Ma, che cosa succede quando la poesia viene letta ad alta voce da altri, e recepita solo attraverso l’udito? Ci sono diversi ordini di problemi.

In primo luogo c’è una potenziale riduzione di comprensibilità. Da secoli, i testi poetici sono fatti per essere fruiti prima di tutto attraverso lo sguardo, un senso globale, che permette in qualsiasi istante di rallentare o interrompere la sequenzialità, per magari tornare indietro, rileggere quanto non era chiaro, confrontare visivamente parti diverse del testo… L’ascolto non permette nulla di tutto questo: siamo vincolati al flusso. Se il recitante è bravo, ovviamente, saprà aggiungere, attraverso l’intonazione, strumenti di interpretazione, almeno in parte riducendo i problemi. Ma non potrà mai arrivare a restituirmi quello che il testo scritto mi avrebbe potuto dare.

Permettere all’ascoltatore di leggere autonomamente il testo scritto mentre il recitante lo esegue risolve questo problema. In questo modo non si perde quello che lo sguardo può cogliere dalla versione scritta, e si acquista quello che una buona voce sa dare.

In alternativa, bisogna che la poesia sia stata scritta appositamente per l’oralità, pensandola davvero come un meccanismo sonoro. Tali sono, per esempio, i componimenti di Lello Voce, la cui versione scritta non è in realtà che un palinsesto, un canovaccio, un supporto per la memoria, uno spartito. Una poesia pensata per la voce finisce per essere diversa da una pensata per l’occhio, e, inevitabilmente, si allontana da una tradizione basata sulla scrittura.

Il secondo ordine di problemi riguarda la dimensione rituale. Se il lettore autonomo entra nella dimensione rituale attraverso il proprio fare, la propria attività pratica come lettore, cosa ne sarà di tutto questo se questa stessa attività gli viene sottratta da un recitante diverso da lui stesso? La ritualità del semplice ascolto è molto più debole di quella della recitazione diretta. A meno che il fare dell’ascoltatore/spettatore non possa riproporsi in diverso modo.

Ascoltando musica, per esempio, possiamo ballare, o andare a tempo, o canticchiare tra noi la melodia che sta venendo eseguita. Sono tutti modi attraverso i quali l’ascoltatore si fa attivo, partecipe, e vive la musica avendo almeno una piccola parte nel suo farsi. Ma può la poesia recitata produrre effetti di questo tipo?

Di nuovo, la simultanea visione del testo scritto permetterebbe di indebolire il problema, rimettendo in gioco le componenti visive altrimenti escluse. Ma che succede con una poesia radicalmente orale, come negli esempi fatti sopra?

La mia sensazione è che le componenti di prevedibilità di un testo poetico siano troppo inferiori a quelle di un brano musicale, per poter permettere una partecipazione attiva sin dal primo ascolto. Probabilmente ascolti ripetuti permetteranno l’istanziarsi della situazione di tipo rituale, perché l’ascoltatore/spettatore ha intanto memorizzato almeno in parte i testi, e può ripeterli (liturgicamente) con il recitante.

Quando la poesia era sostanzialmente orale, la situazione era un po’ di questo tipo. Un po’ i testi erano noti, e un po’ la poesia era musicata, cioè era canto, musica. Ma ora che la poesia è sostanzialmente scritta, se la poesia orale non recupera in qualche modo una dimensione musicale, è destinata a perdere la componente rituale, rimanendo puro spettacolo, performance altrui, in cui, come nel teatro o nel cinema, si è attori oppure spettatori, di qua o di là dalla barricata, e comunque non compartecipanti.

Certo, la poesia resta conosciuta come tale, e il carattere sacrale che le viene dalla dimensione rituale può restarle attaccato addosso anche là dove la situazione rituale è stata annullata. Ma questo vale perché la situazione rituale della lettura personale è la norma, oggi, mentre la recitazione altrui ad alta voce rimane un’eccezione. Se le parti si invertissero, la poesia subirebbe un cambiamento di status che la porterebbe a essere molto più vicina al teatro – il quale deve, faticosamente, ricostruire la propria dimensione rituale in altri modi, ritualizzando anche la partecipazione come spettatore. Oppure, per sopravvivere, la poesia dovrebbe trasformarsi in musica, e diventare, per esempio, canzone d’autore. Ma qui insorgono altri guai…

Raramente, leggendo un libro, ho trovato una tale comunanza di vedute, come con questo di Brunella Antomarini, La preistoria acustica della poesia (Nino Aragno 2013, 110 pp.). A parte qualche osservazione, peraltro del tutto marginale, mi piacerebbe averlo scritto io – il che è un modo indiretto per dire che ho apprezzato enormemente il libro non solo per la concordanza teorica, ma anche per la piacevolezza della scrittura e dello sviluppo del discorso. Raramente, leggendo un libro, ho trovato una tale comunanza di vedute, come con questo di Brunella Antomarini, La preistoria acustica della poesia (Nino Aragno 2013, 110 pp.). A parte qualche osservazione, peraltro del tutto marginale, mi piacerebbe averlo scritto io – il che è un modo indiretto per dire che ho apprezzato enormemente il libro non solo per la concordanza teorica, ma anche per la piacevolezza della scrittura e dello sviluppo del discorso.

Il punto cruciale del libro non è semplicemente quello suggerito dal titolo, perché limitarsi a sostenere che la poesia ha una preistoria orale sarebbe scoprire l’acqua calda. Ma Antomarini, pur certamente inserendosi in una tradizione sull’oralità che va da Parry e Lord ad Havelock e Ong, fa qualche passo più in là, rimproverando ad Havelock, per esempio, di avere inteso l’uso (originario) del verso soltanto come uno stratagemma mnemonico per trasmettere nel tempo il sapere. Piuttosto, lo scopo arcaico del verso era quello “di interiorizzare e rimettere in atto ogni volta (a ogni ripetizione del rito o della performance) una scena che provoca di nuovo quella sollecitazione emotiva (e acustica)”.

In altre parole, il gesto poetico apparterrebbe assai di più alla sfera del fare che non a quella del comunicare. Per questo stesso motivo, la coerenza discorsiva non è un requisito necessario del testo poetico. Come si può vedere bene, per esempio, analizzando gli hain-teny malgasci, la principale funzione del testo poetico è quella di ri-creare una certa situazione emotiva, anche complessa e incoerente, pur se dotata di una continuità di spostamenti emotivi. L’andamento ritmico produce una situazione di carattere rituale, nella quale è possibile rivivere le emozioni del vissuto; ed è la parola comunicativa a essere asservita alla preminenza del ritmo, piuttosto che viceversa: “anche quando la scrittura s’impone sul componimento ritmico poetico e anche quando perciò la simbolicità vi penetra, comunque resta delimitata e riportata continuamente a un livello materiale, motorio e sensoriale.”

Per questo, secondo Antomarini, non solo la poesia è traducibile, ma in un certo senso, deve essere tradotta, perché nell’impossibilità di ottenere nella nuova lingua lo schema ritmico originale, è necessario cercarne uno nuovo; e in questo modo si perpetua il meccanismo operativo della poesia stessa, che è fatta per fare, per trovare sempre nuovi rinvii alla situazione emotiva di riferimento.

Certo, il passaggio alla dimensione scritta ha trasformato la poesia, però non abbastanza da farle perdere la sua natura originaria. La spazialità compresente della dimensione visiva ha permesso a molti testi poetici di sviluppare un senso complessivamente coerente; ma la natura puntuale del fenomeno sonoro – per cui non si può tenere a mente un intero brano ascoltato, il quale agisce piuttosto per continui spostamenti emotivi – continua ad agire attraverso il ritmo (molte molte pagine del mio Il linguaggio della poesia sono dedicate proprio a questo tema).

E restando in tema di sintonie, mi colpisce pure che i due poeti che Antomarini cita di più siano Dino Campana e Amelia Rosselli (due nomi sin troppo ricorrenti nella pagine di questo blog). Sarà che chi concepisce la poesia in questo modo finisce per approdare proprio su di loro?

_________________________________________________

Ecco alcune serie di post in cui ho sviluppato all’incirca gli stessi temi: sulla poesia come fare (attraverso Goethe), sul verso e su Amelia Rosselli, sul verso e sul respiro, sui problemi della poesia in prosa. Poi c’è questo vecchio saggio per TempoFermo, sulla comunicazione emotiva, dove sviluppo ulteriormente i temi del mio libro sulla tensione e il ritmo.

9 Gennaio 2013 | Tags: musica, oralità, poesia, poesia orale | Category: musica, poesia |  Leggo sull’ultimo numero (25) di Alfabeta una interessante sezione sulla poesia vocale/orale, di cui apprezzo soprattutto un breve intervento di Paolo Giovannetti, dove si esprime molto chiaramente il delicato e complesso rapporto, in questo campo, tra la forma scritta e il suo dispiegamento sonoro. Interessante è anche la distinzione, anzi contrapposizione, che Gabriele Frasca pone poi tra poesia e letteratura, analoga a quella tra un fare spontaneo, collettivo e organizzato e un’attività di carattere pressoché industriale regolata dai principi del copyright. Del resto anche Giovannetti sembra concludere in una direzione simile (senza tirare in ballo la letteratura), quando dice che nella poesia orale “la forma può nascere ‘subito’ dai contenuti, da unità elementari di significato che preesistono al ritmo e gli danno senso”. Leggo sull’ultimo numero (25) di Alfabeta una interessante sezione sulla poesia vocale/orale, di cui apprezzo soprattutto un breve intervento di Paolo Giovannetti, dove si esprime molto chiaramente il delicato e complesso rapporto, in questo campo, tra la forma scritta e il suo dispiegamento sonoro. Interessante è anche la distinzione, anzi contrapposizione, che Gabriele Frasca pone poi tra poesia e letteratura, analoga a quella tra un fare spontaneo, collettivo e organizzato e un’attività di carattere pressoché industriale regolata dai principi del copyright. Del resto anche Giovannetti sembra concludere in una direzione simile (senza tirare in ballo la letteratura), quando dice che nella poesia orale “la forma può nascere ‘subito’ dai contenuti, da unità elementari di significato che preesistono al ritmo e gli danno senso”.

E, certo, tutto questo porta acqua al mulino dell’appello iniziale di Lello Voce, che reclama uno spazio anche critico per l’oralità in poesia – istigandomi alcune riflessioni.

Sul fatto che la poesia metta in gioco un accordo collettivo, e quindi un collettivo fare (non soltanto di carattere intellettuale/interpretativo) non ho molti dubbi. Gran parte del mio libro Il linguaggio della poesia si basa proprio su considerazioni di questo tipo, e sul fatto che la poesia scritta viva comunque di una dimensione sonora virtuale ed evocata di cui non può in ogni caso fare a meno.

Tuttavia, nella ricostruzione virtuale della voce che il lettore privato, individuale, di poesia è tenuto a compiere, proprio perché virtuale, interiore, non si realizzano certi aspetti di spettacolarità che mi pongono qualche problema nella poesia veramente vocalizzata. Mi spiego, perché la cosa non è affatto ovvia. Non sto condannando la spettacolarità in quanto tale, ma la sto contrapponendo alla partecipazione rituale. In altre parole, il bravo lettore privato di poesia scritta è costretto a vocalizzare il testo che legge, almeno intimamente, per comprenderlo; e, nel fare questo, egli lo sta in qualche modo vivendo, e interpretando nel senso in cui un pianista interpreta uno spartito (oltre a interpretare nel senso in cui si interpreta – ovvero si fornisce una comprensione a – un testo). Il bravo lettore privato, nel fare questo, sta cioè partecipando al rito del ricreare la magia orale nascosta nelle parole scritte.

Quando il performer fa la stessa cosa di fronte a un pubblico è tuttavia lui solo quello che vive e interpreta (nel senso musicale), mentre al pubblico non resta che recepire e interpretare (nel senso semantico). La partecipazione non c’è più nello stesso modo: c’è invece lo spettacolo, un’azione a cui non partecipiamo ma assistiamo, non un fare ma un percepire/conoscere.

È paradossale che la poesia nasca, storicamente, come oralità ponendosi come momento culminante di una situazione rituale compartecipata e agita da tutti, per ritrovarsi oggi a rinascere come oralità ponendosi fondamentalmente come spettacolo, ovvero negazione dell’azione collettiva, mentre quest’ultima si ritrova – certo in forme più pallide – semmai nella fruizione individuale mediata dalla scrittura. Evidentemente quell’azione che potrebbe apparire la stessa (declamare versi, o comunque parole ritmate) viene resa differente dalla trasformazione del contesto che la contiene.

Certo c’è l’analogia con la musica, e il fatto che, a determinate condizioni e entro certi limiti, quest’ultima è ancora in grado oggi di costruire una situazione rituale e collettiva (anche se molta musica, specie quella colta, è prima di tutto spettacolo, cioè discorso rivolto al pubblico). Ma la partecipazione collettiva, nella fruizione musicale, si basa sostanzialmente sul moto corporeo, cioè sul fatto che con qualche parte del corpo (o magari tutte, se si arriva alla danza vera e propria) chi ascolta partecipa, fa.

Questa componente partecipativa non svanisce mai del tutto in musica, e ne restano elementi persino nella musica più intellettuale e “discorsiva”. In questo senso, la musica colta rappresenta sempre un percorso tra dimensione partecipativa (collettiva) e dimensione discorsiva (da chi fa a chi ascolta, cioè spettacolare); e, tutto sommato, anche la musica più popolare costituisce un percorso di questo genere, solo molto più spostato dal lato della partecipazione.

Io credo che anche la poesia viva di un analogo percorso tra partecipazione e discorso. E nel momento in cui noi leggiamo privatamente un testo poetico dobbiamo ri-farlo vocalmente (almeno con la voce interiore) mentre al tempo stesso ne comprendiamo il discorso. Se saltiamo una delle due fasi non stiamo fruendo poesia, bensì prosa, oppure musica.

Il problema della poesia vocalizzata è che non necessariamente essa gode del medesimo privilegio compartecipativo di cui gode la musica. Non è detto che essa infatti spinga i nostri corpi a muoversi, a seguire il ritmo, a danzare. Paolo Giovannetti fa notare nel suo articolo che i tipi di oral poetry che il pubblico sembra apprezzare di più sono quelli fortemente ritmici, o per una ritmica del suono (posizione degli accenti, delle rime, in generale del battito, come nel rap), o per una ritmica del senso (parallelismi, antitesi, figure retoriche chiare del livello del senso). Credo che il punto sia proprio questo: le performance poetiche di questo tipo permettono al fruitore di partecipare attraverso il ritmo, di essere a propria volta attivo, di fare con il proprio corpo, di accordarsi a un sentire collettivo.

Ma una poesia che funzioni bene in questo senso non è necessariamente una poesia che funziona bene anche per una fruizione personale e privata. La fruizione visiva, ottica, pur se accompagnata dalla voce interiore, si trova attratta da aspetti diversi da quelli da cui si trova attratta la fruizione acustica.

In altre parole, per quanto io ami la poesia di Montale (tanto per fare un esempio tra mille ugualmente legittimi), troverei mortifera una pubblica lettura di testi suoi della durata di un’ora – a meno che già io non li conosca un poco a memoria, quei testi, o a meno che contemporaneamente non li possa avere sotto gli occhi. Montale (come quasi nessun poeta italiano da qualche secolo a questa parte) non ha scritto per essere ascoltato, bensì per essere letto (e magari poi, e insieme, anche ascoltato); nello scrivere, aveva la sua poesia sotto gli occhi, non nell’aria attorno a lui sotto forma di vibrazioni sonore.

La poesia sonora/orale non può dunque essere semplice poesia scritta ben recitata. È piuttosto un linguaggio diverso, qualcosa che si deve basare su pertinenze diverse, perché richiede un’attenzione differente. Paradossalmente, la sua scrittura dovrebbe essere chiaramente marcata come una semplice partitura per l’esecuzione orale, per non confondersi con la poesia scritta, la cui scrittura non è semplicemente una partitura, bensì il suo modo principale (seppur non esclusivo) di essere.

Il problema, dal punto di vista della fruizione, è che la poesia sonora/orale, almeno da noi, non ha tradizione; cioè non ha tradizione recente: quella antica e nobilissima è di fatto dimenticata, se non da pochi, e magari ricordata solo virtualmente e accademicamente. Il fatto di non avere tradizione si paga in vari modi: prima di tutto, il pubblico non sa bene come ascoltare questa roba (è poesia? è musica? cos’è?) e si attacca a ciò che riconosce (come spiega bene Giovannetti); in secondo luogo, quella parte privilegiata di pubblico che è la critica si trova nella medesima situazione, ma fatica ad ammetterlo, e continua a giudicare con gli strumenti che possiede, sempre a cavallo tra musica e poesia di tradizione scritta – strumenti che spesso si rivelano del tutto insufficienti (proprio come coloro – perdonatemi il paragone – che condannano il fumetto perché il suo disegno con è comparabile alla pittura e la sua scrittura non è comparabile al romanzo; peccato che il fumetto, benché apparentato con entrambi, sia una terza cosa).

Sia per il pubblico che per la critica la costruzione di strumenti atti a recepire e/o a valutare non può essere il prodotto di un atto volonteroso. Le tradizioni si creano per stratificazione, non per costruzione volontaria. Quello che volontariamente si può fare è contribuire al formarsi di una tradizione, sospendendo o attenuando il giudizio sino a quando non ci si ritrova finalmente dentro – ma ci possono volere decenni, secoli…

In assenza di una tradizione di riferimento, è persino difficile distinguere i livelli di qualità, separare il grano dal loglio. Forse in questa fase dovremmo ascoltare tutto, tollerare tutto, anche quello che non capiamo. Questo probabilmente non è davvero possibile, ma si tratta di una prospettiva da tenere presente comunque, nell’ascoltare oral poetry, specie quando riteniamo che non ci piaccia.

Io non so se la poesia sonora/orale avrà futuro, però da quando l’epoca dell’oralità primaria è finita, questa è la prima epoca in cui le condizioni sociali e tecniche ne potrebbero permettere una rinascita. Ma non è il passato che ritorna: è una cosa nuova, per noi del tutto nuova, e come tale, io credo, siamo tenuti a considerarla.

Immagini di Claudio Calia per "Piccola cucina cannibale", SquiLibri 2011 Negli ultimi decenni del Cinquecento, a Firenze, un gruppo di intellettuali innamorati di un mito prese un gigantesco granchio storico, e sulla base di quello inventò una delle forme artistiche di maggior successo dei secoli a venire: il Melodramma, detto anche Opera Lirica, o Teatro musicale. Bardi, Galilei (Vincenzo, padre di Galileo), Rinuccini, Peri, Caccini, de’ Cavalieri e Mei credevano di stare facendo rivivere la recitazione musicata dell’antica Grecia. Ancora oggi non abbiamo un’idea chiara di cosa accadesse in verità nei teatri dell’antica Atene, ma di sicuro non è quello che loro credevano. Tuttavia, sulla base di un principio errato, gli amici della Camerata fiorentina avevano fatto l’invenzione giusta, e gettato le basi per quattro secoli e più di ininterrotto successo.

C’è un principio che potremmo definire multimediale all’origine del Melodramma: parola, musica e scena agiscono insieme per determinare uno spettacolo totale, insieme sonoro, verbale e visivo, di grande capacità di coinvolgimento. Certo, per loro si trattava principalmente di un’amplificazione della parola poetica, un recitar cantando in cui la musica doveva sostenere l’espressività, e la scena visiva fornire le coordinate narrative. Solo l’opera francese (pur creata da un italiano) cercherà il più a lungo possibile di mantenere questo modello. In Italia (e l’Italia in musica dettava legge) ci volle poco perché il bel canto trionfasse, facendo del libretto poco più che una scusa – e quindi pazienza se non era gran che. In seguito, certo, tra i librettisti c’è stato pure Da Ponte; ma la grande rivoluzione del Wort-Ton-Drama wagneriano, che a sua volta tornava a inseguire pervicacemente il mito di una musica che esprimesse l’emozione che il testo diceva, non si fonda certo sulle qualità di poeta di Wagner…

Comunque andasse, nella storia del Melodramma, la componente musicale ha finito regolarmente per trionfare su quella poetica. Presumibilmente, quando parola e musica vengono emesse insieme, il portato emotivo della seconda finisce per mangiarsi quello della prima. Se poi c’è anche la componente visiva, cioè la scena (coi fondali, gli attori, l’azione drammatica), la parola conta ancora meno. Non potrebbe scomparire, certo, perché la presenza di certe parole o espressioni chiave è quello che permette di capire lo sviluppo drammatico; ma tutte quelle sottigliezze poetiche che potrebbe avere, o che magari che la parola davvero ha, finiscono poco o per nulla percepite. E allora, perché sforzarsi per mettercele? poco ascoltato per poco ascoltato, un testo banale varrà praticamente come uno interessante!

Questo resta vero anche per le canzoni di oggi. Quanti sono i cantautori che scrivono testi che reggerebbero anche senza la musica? Quanto davvero ci importa dei testi di tante canzoni, anche belle, se non come il supporto su cui articolarne le note? Quanto ci importa delle qualità dei librettisti dell’opera? Sorridiamo con ironia nel leggere certi testi, ma poi La Traviata resta La Traviata!

Poesia e musica sono state a lungo molto vicine. Così vicine che, se si generalizza quello che abbiamo appena detto, viene il sospetto che la poesia si sia separata dalla musica, sostanzialmente diventando poesia scritta, per acquisire visibilità. E la parola magica, visibilità, mi è uscita quasi accidentalmente: la poesia sarebbe quindi stata scritta per poter essere finalmente vista (e non solo udita), ma anche per acquisire un’autonomia che la sottraesse al dominio della musica, rendendola anche culturalmente visibile. Poi, certo, la poesia ha continuato a prestarsi alla musica: l’essenziale è il possedere anche una dimensione che sia interamente propria, non il sottrarsi a quelle condivise.

Piccola cucina cannibale è un’opera a tre mani: il poeta (e performer) Lello Voce, il musicista Frank Nemola, il disegnatore Claudio Calia. Ritrovo, nel loro lavoro, lo spirito mitologico e utopistico della Camerata fiorentina, e la stessa propensione a realizzare un’opera che coinvolga la parola come il suono come l’immagine. Il mito non è forse quello della grecità, ma quello della voce come essenza profonda della poesia, nella sua arcaica radice orale – ma certo è anche, in fin dei conti, quello della grecità, se pensiamo all’aedo Omero, quando la scrittura non era ancora stata adottata. E la multimedialità non è quella del Melodramma, ma comunque qualcosa di più adatto all’epoca della riproducibilità tecnica: un libro scritto, con immagini disegnate, e un cd con le esecuzioni dei brani poetici, accompagnati da musiche.

Il tutto è di ottima qualità. I testi poetici, che sono il centro del lavoro, si leggono e si ascoltano con piacere, accompagnati da belle musiche, con immagini evocative. Il risultato, qualunque cosa esso sia, è interessante, spesso coinvolgente… Alcuni pezzi, come la riscrittura della Canzone del maggio, o il componimento Il verbo essere, con cui si chiudono libro e disco, sono davvero memorabili.

I testi di Voce, non c’è dubbio, reggono anche senza la musica. Eppure, nel loro essere stati concepiti evidentemente per la performance, guadagnano qualcosa mentre perdono qualcos’altro. E tanto più, questo, nell’esecuzione orale, accompagnata dalla musica, nella quale certamente il fatto di essere recitati (e non cantati) li mantiene comunque fortemente presenti, in netto primo piano.

Guadagnano, direi, il portato della voce e dei suoi specifici andamenti e ritmi intonativi, e guadagnano l’intorno emotivo della musica, e quello visivo della scena che in verità non vediamo ma che ci viene in parte restituito dai disegni di Calia. Guadagnano quindi in complessità, in ricchezza.

Perdono però, mi sembra, in essenzialità, in nitidezza, in precisione.

Perdono, presumibilmente, qualcosa che non sono particolarmente interessati ad avere. Come facevo osservare la scorsa settimana, è spesso l’andamento liturgico a essere l’elemento dominante in poesia, e tanto più nella sua versione orale. Quello che la poesia effettivamente dice non è necessariamente dominante rispetto a quello con cui essa ci chiede di metterci in sintonia. L’elemento rituale è indubbiamente più forte in una poesia fatta per l’ascolto, piuttosto che in una nata per la lettura concentrata.

L’operazione di Lello Voce è indubbiamente legittima e interessante, ma corre il rischio di fare la fine del Melodramma: il successo storico, a dispetto del non essere ciò che avrebbe preteso di essere. E solleva un dubbio: tornare alle origini orali della poesia non ci mette a rischio di perdere quello che si è acquisito con la sua dimensione scritta? O, in altre parole: dopo tanti secoli di poesia scritta, quella orale e sonora è ancora poesia per noi? Siamo capaci di sentirla come tale, oppure la nostra sensibilità è ormai diversa, e chiediamo a ciò che chiamiamo poesia qualcosa di differente da quello che le veniva chiesto quando la poesia era davvero orale?

E ancora. Se si rafforza l’elemento rituale, si indebolisce quello dell’io, quello dell’espressione emotiva. E questo appare in linea con le tendenze antiliriche che si agitano in questi giorni. Ma si tratta di una coincidenza apparente. O forse è davvero questa l’unica vera possibile riduzione dell’io, in poesia. Nelle altre, il soggetto tende sempre surrettiziamente a rientrare.

Insomma, Lello, vai avanti, che la strada è interessante. Però permetterci di vedere le differenze, e di salvare non solo la tradizione orale, ma anche quella scritta, più vicina a noi e a quello che immaginiamo, quotidianamente, quando diciamo poesia.

Subconciencia

Has hablado, has hablado y me he dormido,

Pero duermo y no duermo, porque siento

Que estoy bajo el supremo pensamiento:

Vivo, viviré siempre y he vivido.

Has hablado, has hablado y he caído

En un marasmo… cede hasta el aliento.

Tiempo atrás, en las sombras, me he perdido:

Estoy ciega. No tengo sentimiento.

Como el espacio soy, como el vacío,

Es una sombra todo el cuerpo mío

Y puedo como el humo levantarme:

Oigo soplos etéreos… sobrehumanos…

Sujétame a la tierra con tus manos,

Que si el viento te mueve ha de llevarme.

.

Subconscio

Parli, parli, e mi sono addormentata

ma se dormo non dormo, subisco

l’influsso di un pensiero supremo:

vivo, vivrò sempre, ho sempre vissuto.

Parli, parli, e sono caduta

nel marasma in cui cede anche il respiro.

Mi sono persa, da tempo, fra le ombre.

Sono cieca. Non provo sentimento.

Sono come lo spazio, come il vuoto,

è solo un’ombra tutto il corpo mio

e posso sollevarmi come fumo.

Ascolto soffi eterei, sovrumani.

Con le tue mani legami alla terra

perché il vento non mi porti via.

.

Questa volta, il traduttore di questa poesia di Alfonsina Storni non sono io. Però forse è stata anche la coincidenza dell’essermi provato da poco a tradurre dei versi di questa grande argentina che mi ha spinto ad assistere alla presentazione (a Firenze, il 5 aprile scorso) di Senza rimedio, traduzione di Rosaria Lo Russo e Lucia Valori, Firenze, Le Lettere, 2010 (l’originale, Irremediablemente, è del 1919). Il libro, da cui questi versi sono tratti, è sicuramente da comperare – ma non è né del libro né della Storni che voglio in verità scrivere qui.

La presentazione prevedeva una performance di lettura poetica di alcune poesie da parte di Rosaria Lo Russo, accompagnata alla fisarmonica da Marco Lo Russo (nessuna parentela: una pura omonimia che li ha fatti incontrare). La lettura poetica della Lo Russo è una vera interpretazione teatral-poetica (poetrice si definisce lei), di grande qualità e con grande attenzione ai valori prosodici (musicali) del testo. Il suo accompagnatore ha realizzato un contrappunto musicale di notevole gusto e originalità. Insomma, un successo.

E tuttavia, proprio nell’ascoltare la voce della Lo Russo mi rendevo conto di quanto mi sfuggisse in quel momento della poesia della Storni. Certo, la sua capacità interpretativa mi stava trasmettendo anche qualcosa che nel testo scritto di per sé non si trova; però, inevitabilmente, le parole sfuggivano via troppo rapide perché io le potessi cogliere davvero. Facevo appena in tempo a intuirne il profumo, e già ce n’erano delle altre, diverse, e il senso tendeva a sfuggirmi. Succede sempre così alle performance poetiche. Quando poi chi legge ad alta voce non è così bravo come in questo caso, si aggiunge pure la pena della cattiva resa a distrarci.

Ma perché? Sappiamo che la poesia è nata come oralità, e che ha continuato e continua ad avere un legame privilegiato con la parola orale. Come mai allora la sua lettura ad alta voce, persino quando è così buona, non riesce a darmene pienamente conto? Forse le poesie sono troppo difficili, oggi, per la dimensione orale? Eppure se provo ad ascoltare Dante, o Cavalcanti, non è che le cose stiano molto diversamente!

Mi viene in mente allora che la poesia ha avuto, per millenni, un rapporto stretto con la musica; era fatta, insomma, per essere cantata, o cantillata. È stato così sino ai trovatori, nel Duecento. Pensate a come fruiamo noi oggi le canzoni: le ascoltiamo? Sì, certo, ma non una volta sola. E poi magari ci restano in mente, e piano piano le cantiamo anche noi.

E se per la poesia fosse lo stesso? Anche una volta separata dalla musica, la sua dimensione orale dovrebbe essere quella della fruizione ripetuta, o addirittura quella della partecipazione, in cui siamo noi stessi a recitare i versi ad alta voce (magari solo per noi). In fondo, quando leggiamo con gli occhi poesia scritta, è quello che ci immaginiamo di fare, quello che accade nella nostra testa.

La poesia conserva dunque un legame con l’oralità, ma non con quella semplice della performance teatrale, bensì con quella ripetuta della musica, dove noi stessi possiamo essere protagonisti. Se io avessi già saputo a memoria quelle poesie della Storni, e me le fossi recitate tra me e me tante volte nel passato, chissà quanto più mi sarei goduto quella bella performance!

L’oralità non è ascolto: è compartecipazione.

30 Agosto 2010 | Tags: comunicazione visiva, estetica, fumetto, mito, nascita del fumetto, Omero, oralità, poesia, rito, scrittura, teatro | Category: comunicazione visiva, estetica, fumetto | Quando pensiamo ai miti, quello che ci viene in mente è una collezione ordinata di testi scritti, divisi per culture di appartenenza: i miti greci, quelli romani, quelli germanici, celtici, indiani, maori, polinesiani, maya, aztechi… Ovviamente sappiamo benissimo che non sono nati così, ma che in origine erano racconti tramandati oralmente; eppure la suggestione della scrittura è talmente forte per noi, che anche quando vediamo i miti come parola orale finiamo per vederli come soltanto questo: appunto, parola.

L’invenzione e diffusione della scrittura ha reso possibile pensare alla parola, al linguaggio, come qualcosa che esiste di per sé. Poiché nei libri ci sono soltanto parole, la parola può esistere autonomamente, e se esiste autonomamente sarà così anche nell’oralità!

Eppure, sappiamo benissimo che, nei contesti quotidiani in cui interagiamo normalmente parlando, la parola è sempre accompagnata da situazioni e da gesti, e non si parla allo stesso modo né si gesticola allo stesso modo in situazioni diverse o con persone diverse. Se non fosse per l’esistenza della scrittura, non ci verrebbe davvero in mente che la parola possa esistere di vita autonoma; e di conseguenza neppure ci verrebbe in mente che si possano costruire oggetti comunicativi fatti solo di parole. Insomma, senza la scrittura, una cosa come il romanzo, o il saggio critico, o l’articolo giornalistico, non è nemmeno concepibile.

E il poema epico, e il mito, allora? Be’ quelli, a quanto pare, esistevano lo stesso; solo che, evidentemente, non erano per i nostri antenati orali la stessa cosa che sono per noi oggi: non lo erano non solo per il fatto ovvio che significavano qualcosa di diverso, ma anche per il fatto che erano proprio, materialmente, un’altra cosa. Omero era un aedo, ovvero un poeta orale, abilissimo nell’improvvisare versi e situazioni su un canovaccio tradizionale e già noto: ogni volta che Omero apriva bocca, i brani dell’Iliade gli uscivano nuovi, e diversi. Certo, non troppo diversi: Omero era come un musicista jazz, che improvvisa su temi noti – e proprio come un musicista jazz, Omero non faceva questo in un momento qualsiasi, ma solo in situazioni particolari, con condizioni particolari, dove le piccole differenze del momento (e i suoi stessi cambiamenti interiori dovuti all’invecchiamento e alla sempre maggiore acquisizione di esperienza) ispiravano sviluppi e versi differenti.

Presumibilmente, le situazioni in cui i miti venivano raccontati, da Omero come da qualsiasi altro narratore tradizionale, erano situazioni rituali, fortemente codificate. Per gli antichi, e per tutte le culture unicamente o sostanzialmente orali, il mito non è separabile dal rito, cioè da una situazione socialmente regolata, con componenti sacre (non necessariamente religiose, però) più o meno forti. Altro che corpus di testi narrativi autonomi! Il mito era legato alla fisicità della cerimonia, con i suoi gesti, le sue interazioni fisiche, i suoi odori, rumori, aspettative: era teatro, indubbiamente, nel senso antico di un teatro rituale come quello greco, in cui anche il pubblico faceva la sua parte.

Se vediamo così le cose, non è difficile accorgersi che la poesia e il romanzo così come li intendiamo oggi sono astrazioni estreme, che provengono da un modo di pensare la parola che è figlio della scrittura; un modo che è diventato così naturale per noi da farci pensare che sia sempre stato così, e che non possa essere diversamente.

Eppure siamo noi stessi a resistere interiormente a questa dittatura dell’astrazione, che pure consapevolmente sosteniamo. Lo testimonia il fatto che quando, sul finire del XIX secolo, sono nate due forme di narrazione in cui la parola riassume lo statuto ibrido che aveva nelle situazioni orali, il loro successo è stato rapido e clamoroso: mi riferisco naturalmente al cinema e al fumetto.

Non voglio parlare del cinema e mi concentrerò sul fumetto. La sua paradossale situazione è che il fumetto è a sua volta una forma di scrittura, ma combinata in modo da lasciar fuori molto meno di quanto non succeda con la scrittura tout court. Certo, la scrittura tout court è molto più potente di quella del fumetto, ma paga questo potere con un’astrazione estrema, che lascia fuori praticamente tutti (o quasi) i dati sensoriali immediati. Il recupero della visività, della situazione, dell’intorno temporale, rende la scrittura fumettistica meno universale di quella verbale, ma le permette un’efficacia straordinaria per il racconto, e persino – per il tramite della visività – un’efficacia maggiore nell’esprimere quello che le resta, inevitabilmente, esterno: i suoni, i movimenti, gli odori…

I fumetto ha il successo immediato che ha, alla sua nascita e in seguito, perché, pur essendo una forma di comunicazione nuovissima, esprime un bisogno antico: quello di recuperare la dimensione concreta della parola, legata alla situazione e all’azione; e, insieme, quello di raccontare anche senza bisogno di parole. Io non credo che Omero e i suoi pari si limitassero a emettere dalla bocca sequenze di versi; li vedo piuttosto agitarsi, interpretare con i toni di voce, con i gesti, con le espressioni del viso, quello che stavano raccontando. In qualche momento, magari, potevano persino tacere, e muovere le mani, o gli occhi, e quel gesto raccontava moltissimo anche senza parole; ma nelle trascrizioni, ovviamente, quel gesto si è perso, e non fa più parte del racconto del mito.

Certo, in quanto scrittura, anche il fumetto ha la sua dose di astrazione, che non è piccola. Potremmo vederlo come una sorta di scrittura di mediazione, una sorta di oralità di ritorno in un contesto sociale in cui la scrittura è dominante; un tipo di scrittura (e quindi adatto al nostro mondo) che recupera numerosi aspetti dell’oralità (e quindi capace di recuperare in parte quei bisogni repressi).

E del rito, che era così legato una volta al mito e al suo racconto, cosa resta nella fruizione dei racconti di oggi? Il discorso appare molto complicato. Diciamo che ci sto pensando.

(Ho già affrontato temi simili a questi in due post precedenti: Del fumetto, della sua nascita e dell’Europa del primo Novecento e Del fumetto, delle immagini, del racconto e del jazz)

Prima dell’invenzione o dell’adozione della scrittura la prosa non esisteva. C’era solo la poesia. La poesia era un modo per organizzare le parole in modo da favorire la memorizzazione, attraverso le ricorrenze metriche, sintattiche e semantiche. Associato alla natura metrica di questo strumento di memorizzazione, c’era il racconto, un altro potente strumento per aiutare la memoria. E naturalmente la poesia era cantata, così che la melodia sostenesse ulteriormente la memoria: ancora oggi i testi delle canzoni si ricordano più facilmente di quelli delle poesie, per non dire della prosa.

Jesper Svenbro (Storia della lettura nella Grecia antica, Laterza 1991) ci ricorda che nell’antica Atene persino le leggi venivano cantate, e non mi stupirebbe scoprire che non avevano la forma imperativa che assumono dalla romanità in poi, ma erano magari una sorta di racconti esemplari. In fondo gli stessi poemi omerici non erano soltanto i canti delle gesta degli eroi, ma anche un grande catalogo della conoscenza pratica e sociale dei greci.

Con la scrittura il potere mnemonico del verso diventa meno rilevante, e persino presso i Greci nasce la prosa. La poesia non scompare, però, inevitabilmente, ridefinisce (e riduce) il suo campo – come sempre succede quando viene messo in gioco un medium nuovo. Il legame stretto con la musica (almeno in Europa) si rompe solo nel XIII secolo, non del tutto disgiuntamente dal fatto che da non più di un paio di secoli si stava diffondendo l’abitudine di leggere la scrittura senza articolare la voce, cioè solo con gli occhi. Da quel momento, la poesia diventa (in Europa) un fenomeno colto, sdegnosamente separato da forme popolari analoghe che ancora mantengono il legame con la musica – o, al massimo, cautamente ricongiunto in certi momenti con forme particolari di musica colta, come il madrigale.

Sino ai primi dell’Ottocento il verso viene ancora utilizzato per diversi generi, tra cui teatro e poema (epico, didascalico, eroicomico…). Poi, il Romanticismo pone termine alla loro agonia, sancendo la coincidenza tra l’universo della poesia e quello di uno solo dei suoi generi, la lirica. Ancora nel corso del secolo, nelle scuole italiane si insegnava a scrivere componimenti in versi, di argomento vario. Oggi la cosa ci fa sorridere: ci sembra l’insegnamento di una competenza inutile (a chi interessa saper scrivere in versi una relazione di lavoro?), o che manca il bersaglio (ovvero la capacità di colpire nel segno, esprimendo gli affetti, che è tipica della buona poesia come la intendiamo noi). Il Novecento fa piazza pulita di tutti questi residui.

La rivoluzione della metrica che impazza soprattutto tra Francia e Italia a cavallo dei due secoli (anche se i primi versi liberi sono tedeschi e inglesi, e il loro profeta, Walt Whitman, è americano) sancisce definitivamente il modo nuovo di intendere la poesia; e nel momento in cui la poesia coincide con la lirica, inizia ad avere senso parlare anche di poesia in prosa, come quella delle Illuminations di Rimbaud o dei Canti Orfici di Campana. Ha senso perché quando si dice poesia si intende ormai lirica, e dunque l’espressione poesia in prosa va intesa come lirica in prosa, e non come composizione in versi senza versi.

La coincidenza tra il significato del termine poesia e quello del termine lirica è ormai per noi così forte, che ci sentiamo imbarazzati a definire poesia, per esempio, un indovinello, che pure è in versi; mentre non abbiamo problemi a definire poetico un racconto o un film, dove di versi non ce n’è nemmeno l’ombra.

Potremmo dire che la lirica è l’ultima linea di resistenza della poesia, in un mondo sempre più dominato dalla scrittura e dalla sua razionalità. E la poesia si è rifugiata nella lirica perché l’intimità personale è forse l’ultimo ambito rimasto che reputiamo inattaccabile dalla razionalità scientifica. In altre parole, una scrittura che vada al punto, che voglia essere razionale e precisa nelle sue descrizioni, non ha bisogno del verso, il quale è piuttosto espressione di una scrittura che non si separa dagli echi del significato; e il significato cresce nel tempo per accumulazione, senza liberarsi mai del tutto dai suoi strati precedenti.

In questo senso, la scrittura poetica è più vera, perché testimonia continuamente il processo che ci porta a essere quello che siamo. Non è una verità come quella della scienza, in termini di adaequatio rei et intellecti, di cartesiana chiarezza e distinzione, perché quest’ultima presuppone che vi siano già degli scopi cognitivi ben chiari; privilegiare il processo rispetto allo scopo significa al contrario accettare che pure gli scopi possano essere incerti.

“Superare la lirica” sembra essere il motivo diffuso tra molti poeti e critici del momento. E tuttavia è singolare che un’antologia, come quella di Enrico Testa, che porta il titolo emblematico di Dopo la lirica (Einaudi 2005) sia per metà fatta di poeti come Sereni, Caproni, Luzi, Bertolucci, Fortini, Zanzotto, Volponi, Erba, Orelli, Giudici, Ripellino… Posso forse trovare un senso al dichiarare antilirici poeti come Pagliarani e Sanguineti. Ma di nuovo mi ritrovo imbarazzato nel ritrovare arruolati dopo la lirica la Rosselli, Raboni, Loi, Baldini, Bellezza, persino la Merini.

Senza proseguire l’elenco, alla fine la sensazione che rimane è che l’antiliricità di cui si parla non sia che un obiettivo di facciata, e, in fin dei conti, semplicemente un modo per affermare che i poeti presenti nella raccolta sono bravi. Si suggerisce, in fin dei conti, che la generalizzazione (innegabile) del lirismo nei media abbia resa applicabile l’equazione lirismo oggi = paccottiglia, e che, di conseguenza, se una poesia è buona allora non è lirica. In poche parole, siccome molto lirismo è paccottiglia allora tutto il lirismo è paccottiglia, e poiché questi poeti non scrivono paccottiglia allora questi poeti non sono lirici!

Non credo che su questa strada si possa andare molto in là. Non mi pare nemmeno che il problema sia la lirica. Semmai lo è quella parodia della lirica che argutamente Sanguineti definì il poetese. Ma condannare la lirica nel suo insieme in nome della cattiva lirica mi pare una vera operazione demagogica, non dissimile da quella dei leghisti che sostengono che tutti gli immigrati sono criminali (visto che qualcuno, indubitabilmente, lo è).

“Riduzione dell’io” è un’altra vecchia parola d’ordine, collegata (ma non equivalente) al superamento della lirica. Era la parola d’ordine dei Novissimi, quella che permetteva di contrapporre l’intellettualismo storicista di Sanguineti al crepuscolarismo intimista di Pasolini (a dispetto del suo impegno politico). Tuttavia, in fin dei conti, tra gli stessi Novissimi, gli unici che davvero l’abbiano messa in opera sono stati Pagliarani e Balestrini. Sanguineti ha sempre giocato a cavallo tra io e non-io. Giuliani e Porta sono rimasti – vittoriosamente, specie Porta – di qua.

A questo punto viene da domandarmi se davvero vi sia contrapposizione tra lirica e poesia civile, tra lirica e correlativo oggettivo o tra lirica e poesia che mette in primo piano le cose. Questo soggetto che sembra venire sbattuto fuori dalla porta nelle poesie (appunto) di Porta, non rientra forse dalla finestra? E se non ci ritrovassimo le nostre personali vite e il nostro personale rapporto con il mondo e con le cose, davvero apprezzeremmo Pagliarani e Balestrini e le cose in primo piano messe da Porta?

E allora l’opposizione alla lirica cos’è? Forse nascondere il soggetto, l’io, dietro l’angolo, far finta che non ci sia?

Ho assistito qualche giorno fa (il 17 giugno, a S. Lazzaro di Savena) a una presentazione del volume collettivo Prosa in prosa (Gherardo Bortolotti, Alessandro Broggi, Marco Giovenale, Andrea Inglese, Andrea Raos, Michele Zaffarano; Fuori Formato, Le Lettere 2009). Certo, sin dal titolo dell’antologia si gioca sull’assenza della poesia; ma è un’assenza molto presente: non si parla di prosa, nell’uso corrente, se non per contrapposizione alla poesia (altrimenti, e di solito, si parla di romanzo, di critica, di diario, di giurisprudenza, di manualistica o di qualsiasi altro specifico genere). Prosa in prosa, come titolo, vuole andare un passo più in là di poesia in prosa, che verrebbe inesorabilmente letto come lirica in prosa. Il secondo prosa del titolo afferma l’assenza dei versi, mentre il primo afferma l’assenza della lirica.

Eppure – sarà per deformazione mia – quando trovo interessanti gli elenchi di azioni e/o oggetti che costituiscono i microtesti di questa antologia, è perché ci riconosco un’io nascosto, in azione e in espressione. Insomma, nella misura in cui quei testi mi colpiscono è perché ci ritrovo semplicemente della lirica in prosa, in una linea che arriva da Pagliarani e Porta.

Alla fine dei conti, la mia sensazione è che quando si esce davvero dal campo della lirica (quella buona, non la paccottiglia) si sia comunque già fuori dal campo della poesia – mentre il converso non è vero, perché la lirica comprende ormai anche frange di prosa e di cinema e di fumetto e di altri mondi ancora. Le sperimentazioni (che sono doverose) producono spesso oggetti complessi, ma non siamo capaci di definirli poesia (che esse abbiano i versi o meno) se non possiamo ricondurle in qualche modo a quel modello, quello della lirica (magari con l’io nascosto e le cose in primo piano). Persino quel poco di epica che si è prodotta in decenni recenti (a cui La ragazza Carla, e La ballata di Rudy appartengono) è un’epica comunque lirica: magari se si togliesse loro il verso e li si riducesse a prosa parte di questo lirismo se ne andrebbe – ma non a caso Pagliarani ha scritto in versi, e non in prosa.

Il problema dunque, io credo, non è né ridurre l’io né superare la lirica. Il problema è semmai quello di fare una lirica che non sia paccottiglia, in cui l’io esprima un rapporto con le cose e con gli altri in cui ci si possa riconoscere, in cui sia presente il mondo e siano presenti le sue emozioni e ci sia una verità – non l’impressione del già detto, del rifritto, del costruito a tavolino per vendere, del falso-romantico con la sua strabordanza dell’io! Anche l’avanguardia ha prodotto la sua paccottiglia, e ha le sue dinamiche di successo. Ma l’avanguardia è finita. Dopo la lirica c’è soltanto la lirica, quella buona – almeno sino a quando non scomparirà pure questa ultima forma di poesia.

Voglio fare qualche riflessione sul rapporto tra scrittura e voce in poesia. L’occasione me la dà questo post di Rosaria Lo Russo su Absoluteville, e il dialogo che ne è scaturito. Il tema è se sia possibile un’autenticità del performer che legge poesia; e di conseguenza se ci siano sostanziali differenze tra l’attore che interpreta e il lettore-performer in senso stretto, sino al caso esemplare in cui il lettore-performer coincide con l’autore stesso. Qualche accenno su questo tema c’era già nel mio post del 22 febbraio (Della poesia e della sua materia (sonora e grafica)), ma credo di avere ora diverse altre cose da dire.

Intanto, sul caso estremo dell’autore che recita se stesso, ho ancora in mente l’effetto penoso che ho ricavato un paio di anni fa dalla voce viva di Milo De Angelis, poeta che, quando me lo leggo per conto mio, io amo molto – ma che non appare assolutamente capace di rendere se stesso vocalmente. Per fortuna, dopo di lui qualcun altro lesse per lui in quell’occasione, e l’effetto fu decisamente migliore. Il punto è che, paradossalmente, la voce di De Angelis tradiva il suo stesso testo. Lo tradiva, ovviamente, non per cattiva volontà, ma per semplice incapacità.

Com’è possibile, verrebbe da dire, che un poeta, che ha scritto i propri versi recitandoseli mentalmente, che ha la propria voce nella propria stessa parola poetica, arrivi a non saperla dire, rendendo persino banali o incomprensibili le proprie sequenze di parole? Stupisce meno, certo, che ci sia invece qualcun altro che è capace di leggere fedelmente quegli stessi versi, rendendocene un senso e un piacere. Eppure anche questo secondo (e assai migliore) lettore non mi stava rendendo pienamente la poesia di De Angelis. Non posso davvero dire che la tradisse: non c’era nessuna di quelle eccessive drammatizzazioni che la Lo Russo (giustamente) paventa, e l’autore era pure presente e approvante. Ma ovviamente la interpretava, perché non è possibile fare altrimenti, e la sua interpretazione non era la mia: era probabilmente interessante anche per questo.

Ma nel fluire e fuggire dell’oralità non c’è spazio per una pluralità delle interpretazioni, se non sulla base della memoria o del riascolto (non sempre possibile). Questo rende la poesia oralizzata inevitabilmente diversa da quella scritta, che invece rimane, si fa vedere, e resta stabile sotto gli occhi, prestandosi alla rilettura e al ripensamento.

Nell’idea che Rosaria Lo Russo esprime della possibilità di una lettura-performance autentica credo stia nascosta l’idea, inevitabile, che l’essenza della poesia stia nel testo scritto, e che la voce la debba in qualche modo tirar fuori. In fin dei conti, quello che ogni buon lettore di poesia interiormente fa è di dar vita a questa voce interiore che dice i versi. Questo ancora distingue, io credo, la lettura (intesa come lettura personale, interiore) della poesia da quella della prosa: leggiamo ormai la prosa solo con gli occhi, ed è ben raro che essa risuoni come voce interiore; se siamo davvero lettori di poesia, invece, siamo anche abituati alla presenza di questa voce. Il lettore-perfomer, dunque, non dovrebbe fare altro che trasformare questa voce virtuale in voce reale.

E qui incominciano i problemi. Il fatto è che questa voce virtuale è, appunto, virtuale; è cioè una voce a cui mancano una serie di attributi di quella reale, e che funziona anche grazie a questa mancanza. È una voce astratta, irreale, proiezione tanto di me quanto delle parole scritte sulla carta.

Dietro all’idea che la voce virtuale possa essere trasformata in voce reale dal lettore-performer si nasconde poi, credo, ancora un’altra idea: quella che la scrittura non sia che trascrizione della parola orale, un modo economico per memorizzare delle parole che vivono la loro vera vita solo quando sono pronunciate. In effetti, gli antichi la pensavano così, e ha continuato a essere così fino ai primi secoli dopo il Mille, quando ha finalmente iniziato a imporsi la lectio spiritualis, ovvero la lettura silenziosa che è quella che tutti noi attuiamo quotidianamente. Ma la separazione della scrittura dalla voce che è avvenuta in quel periodo non è stata senza conseguenze. La scrittura si è proprio per questo fatta più astratta e sempre più lontana dal sonoro e dalle declinazioni e modulazioni della voce.

È questa separazione infatti a permettere a Jacopo da Lentini e ai suoi colleghi siciliani di pensare la poesia separatamente dalla sua esecuzione vocale. Che Jacopo fosse “sociologicamente un burocrate”, come suggerisce Lello Voce, rappresenta solo l’occasione favorevole per un processo che era ormai comunque nell’aria – altrimenti sarebbe rimasto solo un fatto isolato, e non sarebbe diventato la norma della “poesia alta” italiana. Sappiamo bene come la metrica si sclerotizzi proprio in questo momento nel suo sistema di regole: un poeta-performer (come erano i trovatori) può sempre aggiustare a voce un verso leggermente eccedente; ma se la poesia è sostanzialmente scritta, e la voce che la declama è virtuale e generica, essa non può contemplare questa abilità.

Dove voglio arrivare? Credo, in sostanza, che l’unica poesia che possa essere resa da una voce in modo autentico sia quella poesia la cui scrittura è una semplice notazione mnemonica per un fatto sonoro-vocale; e in questo caso davvero il suo migliore performer sarà il suo autore. Ma questo autore è tale perché pensa se stesso e pensa le proprie parole già in funzione di quella performance. E in questo senso, questa poesia è profondamente teatro, il teatro inoltre, credo, più intenso e diretto che si possa immaginare.

Ma gran parte della poesia che si è prodotta in Italia da Jacopo da Lentini in poi è stata prodotta principalmente per essere letta con gli occhi, e recitata dal lettore con la sua voce interiore e virtuale, tramite aristocratico tra l’intellettuale scrittura e la popolana oralità. E pure Milo De Angelis agisce in questo medesimo ambito.

A questo punto, abbiamo tutti i diritti di rivendicare una poesia neo-orale: lo sviluppo della registrazione e diffusione del sonoro e dell’audiovisivo lo permette, evitando che rimanga un fenomeno di provincia o di campagna. Ma non possiamo dimenticare otto secoli di poesia che ha percorso una strada diversa, e che non può essere spacciata per una versione scritta dell’oralità.

Non possiamo insomma illuderci di trasmettere l’oralità attraverso la scrittura. La scrittura è ciò che la lingua diventa quando l’oralità (e la vocalità) si perde. Lingua scritta e lingua parlata sono di fatto due lingue differenti. Per certi scopi queste differenza sono poco rilevanti. Per altri scopi queste differenze sono enormi. Credo che la poesia appartenga a questo secondo dominio.

Quando si dà voce alla poesia scritta, insomma, si fa una traduzione. Tradurre è interpretare. Esagerando un po’, tradurre è tradire.

2 Maggio 2010 | Tags: Claude Lévi-Strauss, comunicazione visiva, corpo, Denise Schmandt-Besserat, efficacia simbolica, filosofia, lettura, oralità, origine della scrittura, poesia, ritmo, rito, scrittura, sistemi di scrittura | Category: comunicazione visiva, filosofia, poesia, sistemi di scrittura | Con questo post mi limito a segnalare che è on line da oggi sul numero 2 (Corpo e linguaggio) della Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio un mio articolo dal titolo “La parola disincarnata: dal corpo alla scrittura“, in cui vengono sviluppati più ampiamente una serie di temi che sono stati affrontati anche in diversi post di questo blog (in generale quelli etichettati con il tag “sistemi di scrittura”). Un intero paragrafo era anche stato citato all’interno del post del 1 aprile “Della poesia in prosa”.

Riporto qui di seguito l’abstract dell’articolo (abstract che sulla rivista appare in inglese):

Non è possibile stabilire una corrispondenza diretta tra la parola orale, legata al suono, e la parola scritta, legata alla visione. Il suono scorre, fluisce, la visione resta; i suoni vibrano dentro di noi, le cose viste appaiono esternamente di fronte a noi: quando passa, storicamente, dalla prima dimensione alla seconda, la parola diventa astratta e disincarnata. Analizziamo qui in questi termini diverse forme di testualità, e il percorso storico seguito dalla parola per distaccarsi dalla corporeità. La poesia rimane ancora oggi il tipo di scrittura che mantiene i legami più forti con la dimensione orale: in poesia, infatti, continuano a giocare un ruolo determinante le dimensioni ritmica e rituale, vicine per loro natura all’universo del suono. Nella prosa la separazione è stata più netta, ma ha richiesto comunque un processo molto lungo, che ha avuto il suo momento cruciale nel trionfo della razionalità della Filosofia Scolastica. Nel passaggio dalla lettura ad alta voce dell’antichità alla lettura silenziosa, interiore, dei moderni, la parola scritta si separa radicalmente da quella orale, imponendo decisamente la propria forza di astrazione.

Mi piacerebbe approfittare di questo spazio di discussione per sentire qualche opinione e magari anche obiezioni sulle tesi che sviluppo in questo articolo.

Non ho ancora letto gli altri articoli presenti sulla rivista, ma dai titoli mi sembra che vi siano affrontati comunque diversi temi interessanti.

19 Marzo 2010 | Tags: audiovisivo, cinema, comunicazione visiva, mito, mitologia, oralità, radio, rito, scrittura, sistemi di scrittura, televisione, Theodor H. Nelson, Tim Berners-Lee, visivo/sonoro, Web 2.0, Web e multimedia, Youtube | Category: comunicazione visiva, sistemi di scrittura, Web e multimedia | A consultare Youtube ci si può rendere conto che in quello spazio viene riconfigurata drasticamente l’esperienza percettiva dell’audiovisivo. Dagli studi sull’oralità primaria (ovvero l’oralità delle culture che non hanno ancora fatto esperienza di scrittura – vedi i lavori di Walter Ong, di Jack Goudy e di altri, ben compendiati nel volumetto di Livio Sbardella, Oralità. Da Omero ai mass-media, Carocci 2006), sappiamo che la comunicazione verbale orale possiede delle caratteristiche che l’introduzione della scrittura indebolisce o cancella del tutto. Finché la parola appartiene esclusivamente all’universo sonoro, ne condivide infatti gli aspetti di fluidità, di coinvolgimento, di vibrazione, di musicalità, di non-permanenza: tutte caratteristiche che la rendono adatta a situazioni di carattere rituale, situazioni in cui, partecipando, la persona si immerge in una collettività che agisce (tendenzialmente) all’unisono.

La natura visiva della parola scritta è aliena da tutto questo. Il mondo visibile possiede caratteristiche di stabilità che quello sonoro non ha, e si presta, per questo, all’osservazione attenta e ripetuta. Non a caso le metafore della visione sono utili per parlare della conoscenza scientifica (si pensi, per esempio, all’“osservazione scientifica”) mentre quelle dell’ascolto tendono a essere usate piuttosto per la propriocezione (si pensi al campo semantico del verbo “sentire”, che usiamo tanto per le emozioni che come sinonimo di “udire”). Quando la parola incontra la scrittura (che esisteva, almeno in Mesopotamia, in una forma archetipica già da qualche migliaio di anni, e veniva usata come strumento per le registrazioni contabili – come ho raccontato in questo blog nel mio post del 9 marzo) la parola si arricchisce delle possibilità dell’osservazione ripetuta e del calcolo; e non è un caso che solo in questo contesto possa nascere la filosofia.

Certo, d’altro canto, il legame tra parola scritta e orale non viene comunque reciso mai. È interessante però osservare come si indebolisca per gradini, e che un importante gradino (quello della nascita della lettura silenziosa, eseguita solo con gli occhi, senza la resa sonora della parola) coincida con l’esplosione del razionalismo della filosofia scolastica, nei primi secoli del secondo millennio. Da quel momento in poi, esistono generi che si posizionano variamente nello spazio tra oralità e scrittura, ponendosi decisamente dal lato di quest’ultima (come la filosofia e in generale la critica) oppure, all’opposto, conservando una decisiva componente orale, come il teatro – e, con questa, una natura rituale, di cerimonia condivisa.

L’invenzione del cinema porta di colpo un tipo di discorso fondamentalmente visivo ad assumere elementi determinanti di oralità. Nel cinema l’immagine scorre e non può essere fermata, e scorre indipendentemente da noi: nella fruizione cinematografica la realtà visibile non è più, dunque, potenzialmente statica. Laddove nel mondo attorno a me, nel mondo reale, ci sono parti stabili, e la scrittura si aggiunge a queste, nel cinema il mondo si trasforma costantemente, e non è mai sufficientemente fermo a lungo per poter essere osservato con i tempi della nostra libera osservazione. Collegandosi naturalmente al teatro, anche il cinema implica una situazione rituale di fruizione, ma l’officiante principale non c’è più, sostituito da un dispositivo che avanza autonomamente, indipendente dalle reazioni del pubblico. Possiamo chiamare neo-oralità questa situazione dall’apparenza paradossale, rafforzata dopo pochi decenni dall’introduzione del cinema sonoro.

L’altro grande medium decisamente neo-orale è ovviamente la radio. Per queste loro caratteristiche, radio e cinema saranno i principali strumenti di creazione del consenso (cioè di creazione del mito di base) dei regimi totalitari tra le due Guerre Mondiali. È piuttosto evidente che la televisione non fa che perfezionare e rendere ancora più potente la dimensione neo-orale, con l’introduzione di una presenza virtuale, rafforzata dalla diretta, che mette tutti gli spettatori in sintonia con il medesimo rito, senza che nemmeno debbano entrare in contatto l’uno con l’altro.

Il Web nasce con caratteristiche radicalmente opposte. L’idea di Berners-Lee è esplicitamente ispirata all’utopia di Ted Nelson, che è un’utopia di tipo scrittorio, quella del “sistema ipertestuale distribuito per la letteratura universale”, esposta in un volume (Literary Machines) il cui dedicatario è George Orwell: Nelson sogna un mondo in cui la telematica permetta a tutti l’accesso immediato a qualsiasi testo, e renda impossibile la distruzione e il controllo dei libri. Persino l’idea (centrale) di link non è che l’implementazione tecnica di una consuetudine scrittoria, quella del riferimento (o della citazione) – ben poco praticabile in un mondo orale, dove è impossibile da un riferimento risalire alla sua fonte.

Quando l’audiovisivo viene inserito in questo universo profondamente visivo, profondamente scritto, qualcosa inevitabilmente cambia nella sua natura. Non siamo più, cioè, di fronte a un evento, che si presenta a noi nel flusso inarrestabile dei programmi TV, bensì a un documento, ben posizionato in un vastissimo archivio da cui possiamo in ogni momento prelevarlo, consultarlo, rivederlo, fermarlo, analizzarlo, ritornarci.

Insieme con la natura coinvolgente e immersiva dell’oralità, certo, l’audiovisivo perde anche una certa parte del suo fascino. Non è più ciò che sta accadendo, ma ne è semplicemente la registrazione, la scrittura. Quando appare in Youtube, poi, lo troviamo inserito in un dialogo, quello dei post di commento e degli eventuali video di risposta, che enfatizza la sua natura scritta, perché, comunque, rimane.

Certo, il Web 2.0 ha addolcito la propria natura scrittoria con alcuni tratti di oralità, come è facile vedere nel fenomeno delle chat (e gli audiovisivi si inseriscono bene in un contesto a cui qualche tratto di oralità rimane); ma si tratta di un’oralità di superficie che non scalfisce la durabilità e ripetuta osservabilità di quelle che sono comunque registrazioni, anche se magari registrazioni di dialoghi estemporanei.

Se la televisione è un grande creatore e diffusore di miti, Youtube è il luogo dove il mito si trasforma in mitologia, ovvero discorso sul mito, registrazione del mito, sguardo (razionale) sul mito. Tutto forse molto meno fantastico e affascinante che in TV o al cinema; ma, insomma, almeno qui si può discutere!

(questo post costituisce il resoconto essenziale di una conferenza dal titolo Youtube dal personale al sociale: l’audiovisivo come memoria, che ho tenuto a Urbino il 19 marzo 2010 – appare qui anche come supporto mnemonico per chi l’ha seguita dal vivo. Altri post su temi connessi a questo si trovano sotto la categoria Sistemi di scrittura)

9 Marzo 2010 | Tags: comunicazione visiva, Denise Schmandt-Besserat, fumetto, graphic design, graphic novel, I linguaggi del fumetto, Mesopotamia, musica, oralità, origine della scrittura, poesia, romanzo, sistemi di scrittura | Category: comunicazione visiva, fumetto, graphic design, musica, poesia, sistemi di scrittura |  Denise Schmandt-Besserat, "How Writing Came About", University of Texas Press 1996 C’è un bellissimo libro di Denise Schmandt-Besserat leggendo il quale si fanno delle singolari scoperte sulla natura della comunicazione visiva, sulla sua origine e sul rapporto con la scrittura. Sostanzialmente, vi si racconta come, a partire dal IX millennio a.C., in Mesopotamia venga adottato un sistema di contrassegni di creta, di semplice fattura e forme diverse (ci troviamo ancora nel Neolitico!) per contabilizzare i beni (pecore, grano, olio ecc.). Qualche millennio dopo, per ragioni di organizzazione della contabilità, si inizia a rinchiudere questi contrassegni, a gruppetti, in bullae di creta. E poiché queste sono chiuse e si possono aprire solo rompendole, si incomincia a disegnare sulla loro superficie la forma e il numero dei contrassegni contenuti.

Alcuni dei contrassegni di cui si parla  Una tavola di classificazione dei contrassegni Qualche secolo dopo, qualcuno si accorge che non c’è bisogno in verità né delle bullae né dei contrassegni per operare registrazioni, ma è sufficiente utilizzare su una tavoletta piana di terracotta quei medesimi segni disegnati. Si noti che i contrassegni (e quindi i segni che li rappresentano sulla superficie), non sono figurativi, se non in pochi casi. Per contabilizzare tre pecore, si marcano dunque tre cerchi crociati (immagini del dischetto crociato che era il contrassegno per una pecora).

Un esempio di tavola, che registra 33 misure di olio Intorno all’anno 3.100 a.C. qualcuno si accorge che può essere più comodo registrare i beni in un altro modo: invece di disegnare p.e. 23 segni di pecora, si può fare un solo segno di pecora, accompagnato da due segni rotondi (ciascuno corrispondente a una decina) e tre segni lineari (ciascuno corrispondente all’unità). Si verificano così due fatti cruciali al tempo stesso: per la prima volta si dà espressione al numero come concetto astratto (cioè “23” e non “23 pecore”), e il cerchietto crociato cambia significato (non vuol più dire “una pecora” bensì, più astrattamente “pecora” o “pecore”).

Nei secoli immediatamente successivi c’è un grande sviluppo, in Mesopotamia, della contabilità legata a questi principi. Ci sono rimaste, infatti, tantissime tavolette di creta con registrazioni di questo tipo.

Questo ci fa capire tre cose:

1. la scrittura nasce per risolvere problemi di amministrazione contabile

2. non si fa contabilità se non con un supporto visivo

3. la scrittura nasce attraverso un processo che è del tutto indipendente dalla parola orale.

Schmandt-Besserat ci racconta a questo punto che intorno al 3.000 a.C. qualcuno si accorge che esiste un modo per registrare i nomi dei possessori delle merci sulle tavolette di creta. Mi spiegherò con un esempio: “uomo”, in sumero, si dice lu e “bocca” si dice ca; se Luca fosse un nome sumero, lo si potrebbe registrare facendo uso del segno per uomo (pittografico o convenzionale che sia) seguito dal segno per bocca: lu-ca.

Questo è il punto di partenza della scrittura come registrazione della parola parlata. Ma il passo successivo non lo fanno più i contabili, bensì i sacerdoti, i quali, circa mezzo millennio dopo, iniziano a scrivere, con questo sistema, delle preghiere sulle offerte che accompagnano i defunti. Già nel 2.400 a.C. il sistema si trova però usato anche al di fuori dei riti mortuari, per registrazioni onorifiche di tipo storiografico.

Si noti che preghiere e litanie, che sono i primi tipi di testi che vengono trascritti, sono certamente all’epoca di cui stiamo parlando dei testi metrici, fatti per essere cantati. In una cultura orale, infatti, tutto quello che richiede di essere ricordato e tramandato ha questa forma.

La scrittura nasce dunque, in senso largo, in relazione alla contabilità; e, in senso stretto, in relazione alla musica. Nel primo caso permette davvero un nuovo tipo di organizzazione concettuale del mondo; nel secondo caso permette la memorizzazione di situazioni rituali con componenti ritmiche (e a questo proposito è esemplare il caso dei Greci, che nell’ottavo secolo a.C. adottano la scrittura dai Fenici per perpetuare i propri canti epici, primi tra tutti quelli omerici).

In tutti i casi, il racconto, che certamente come forma orale esiste già da lungo tempo, entra nella scrittura solamente dopo, e – almeno per un po’ – solo nella misura in cui si inserisce in dinamiche contabili o in situazioni rituali.

Dove voglio arrivare? Be’, intanto a far vedere come la scrittura possa esistere anche in maniera del tutto indipendente dalla parola, come un sistema diversamente potente e parallelo, un sistema unicamente grafico.