2 Febbraio 2011 | Tags: ascolto, ascolto musicale, critica, estetica, fruizione, jazz, John Coltrane, musica, Pierre Boulez, semiotica | Category: estetica, musica, semiotica | Ho partecipato, negli ultimi anni, a diversi convegni dove si è parlato del tema del significato della musica, ho scritto articoli e curato libri dove se ne parla. Continuo a pensare che il tema sia importante e che la musica possa avere un significato nel senso in cui ce l’hanno altre forme espressive. Mi ritrovo però progressivamente più scettico sul fatto che alla musica si debba comunque trovare un significato.

Naturalmente, un brano musicale può avere un significato perché, molto banalmente, qualsiasi cosa prodotta dall’uomo lo può avere. Come detta un vecchio e sempre valido adagio di un grande guru della comunicazione (Paul Watzlawick), non possiamo non comunicare. Questo vuol dire che anche in un brano di musica possiamo trovare intenzioni comunicative, ed è pure giusto attivarci per farlo.

Tuttavia, la mia impressione è che non sia questo il modo corrente in cui noi ascoltiamo musica, o perlomeno che il nostro modo di ascoltare musica non si esaurisca affatto in questo. Anche se la musica colta occidentale si è evoluta negli ultimi secoli in modo da costituire una forma di discorso (richiedendo dunque una ricezione che mette in gioco questioni di significato), la musica che l’ha preceduta, e quella di altre culture che si è evoluta indipendentemente dalla nostra, non ha necessariamente seguito la medesima strada. Inoltre, anche nella musica colta occidentale restano in gioco una quantità di componenti che non chiamano in gioco necessariamente la dimensione del significato.

Intendere la musica come portatrice di significato rappresenta indubbiamente un grande vantaggio per la critica, la quale, esprimendosi attraverso parole, vive per sua natura nella dimensione del significato. Valutare la musica nei termini di quello che “ci vuol dire”, e valorizzarla in relazione ai valori che essa trasmetterebbe, è una mossa che permette alla critica di svilupparsi al meglio, riducendo l’ascolto musicale alla percezione di quei valori e del modo in cui verrebbero trasmessi. D’altra parte, una musica che debba convivere con una critica di questo tipo trarrà vantaggio dall’apparire maggiormente discorsiva, maggiormente propensa a trasmettere valori.

Devo puntualizzare che sto parlando di musica pura, strumentale. Se c’è di mezzo la parola, o una dimensione scenica, l’universo del significato è già legittimamente entrato in gioco in altro modo, e l’invito a leggere la musica in questa medesima dimensione è naturalmente molto più forte e giustificato. Pure qui, va detto, la questione non si esaurirebbe con questo – ma non ne voglio parlare in questa sede.

Per entrare più nello specifico della questione, sulla musica pura, un aspetto che, a mio parere, per esempio, caratterizza il jazz, è quello di aver coniugato la tradizione occidentale colta della musica-come-discorso con altre componenti di origine popolare ed etnica, che si sono evolute al di fuori di questo ambito. Quando ascolto John Coltrane, la qualità del suo fraseggiare, delle sue invenzioni melodiche e del modo in cui porta avanti le proprie sequenze di note sono tutti elementi di carattere “discorsivo” che indubbiamente fanno parte del piacere che la sua musica mi procura. Il suo modo di passare da dimensioni liriche a dimensioni rabbiose, trasognate, appassionate, frenetiche, distese e così via, fa parte di quello che Coltrane mi trasmette, e non c’è dubbio che io ami la sua musica anche per quello.

Ma tutto questo non mi spiega come mai io possa restare attaccato alla voce del suo sax anche dopo aver sentito per caso due sole note, e ancora prima che qualcosa mi si illumini in testa, quasi esclamando “Coltrane!” – perché quel qualcosa che mi si illumina è l’effetto e non la causa del piacere improvviso.

Certo, persino quelle due note di sax afferrate per caso possono essere interpretate come portatrici di significato. Ci sono belle pagine di Davide Sparti (Il corpo sonoro, 2007) sulla capacità di Coltrane di ricreare l’emotività della voce umana attraverso il semplice modo di emettere il suono attraverso l’ancia nel tubo del sax. Seguendo questa intuizione, pure quelle due note sarebbero portatrici di significato. Dovremmo allora dire che l’intonazione di Coltrane rimanda a quella della voce, e ai significati che le associamo normalmente? Forse sì.

Eppure, quando si dice che io assomiglio a mio fratello non si vuol dire che io ho senso in quanto assomiglio a lui, e rimando semanticamente a lui e di conseguenza ai suoi significati. Se io assomiglio a mio fratello non sono un segno di lui più di quanto lui non sia un segno di me. Allo stesso modo, le due note di Coltrane non rimandano alla voce umana più di quanto essa non rimandi a loro. Dovremmo allora dire che sia le note che la voce portano senso allo stesso modo, in maniera parallela, e che la somiglianza è un semplice suggerimento di trovare nelle note quello che troviamo nella voce.

Ma se dal modo di intonare le note passiamo alla melodia, dove finisce la somiglianza? A un’altra melodia, che ripropone il medesimo problema un po’ più in là? O magari all’andamento del mio corpo, come tende a fare una certa musicologia recente? Tuttavia, se metto in gioco l’andamento del corpo, devo davvero continuare a parlare di rimando semiotico, o non sarà piuttosto altro, quello che è in gioco? Prima di rimandare all’andamento del mio corpo, la mia sensazione è che la musica di Coltrane lo produca, lo provochi. Prima di un meccanismo di rimando segnico sembra entrare in gioco un meccanismo di sintonizzazione, di compartecipazione, di “fare insieme la stessa cosa”. Persino nell’effetto delle due note e della voce, di cui parlavamo sopra, potrebbe giocare allora questa stessa sintonizzazione, il porsi nel medesimo mood.

Certo, c’è comunque di mezzo il riconoscimento: se non riconosco qualcosa come note o voce, o come melodia, non avverrà nessuna sintonizzazione. E se lo riconosco, l’ho già riconosciuto come qualcosa, e l’ho già fatto rientrare in un universo di senso. La mia sensazione è però che la dimensione del significato a cui la musica non può non essere ricondotta si esaurisca qui (mentre quella a cui può essere ricondotta non si esaurisce né qui né mai). In altre parole, la prima funzione del mio godimento nei confronti della musica di Coltrane (e di tanta altra musica di cui godo, ovviamente) starebbe nella sintonizzazione che essa produce in me, e nel percorso su cui, attraverso questa sintonizzazione, io vengo condotto. Se rifletto su questo percorso, poi, la dimensione del significato può incominciare a dispiegarsi, e da questo momento senza fine. Ma se io non sono un critico musicale, quanto ho bisogno di riflettere sul percorso? Lo vivo, piuttosto, e basta. Mi lascio percorrere, piuttosto, e basta. Approfitto di questa occasione per vivere, attraverso questo percorso, delle esperienze altrimenti ben più pericolose. Nel percorso posso trovare, certamente, degli effetti di senso – ma io ci sono già dentro, nel percorso, ancora prima di trovarli.

Non è il ritmo, non è il timbro o la melodia a produrre questi effetti, non sono quelle componenti della musica che la critica tradizionale definisce “sensuali” – anche se certamente ritmo, timbro e melodia giocano la loro parte. Ho parlato di Coltrane perché la sua musica, il suo jazz, riesce a essere insieme trascinante e intellettuale. Certo, nella musica di Pierre Boulez la componente intellettuale, discorsiva, ha un ruolo di base più importante, ma proprio perché è musica, e non prosa critica, pure con i pezzi di Boulez, quando li si sa ascoltare, si può essere travolti, trascinati, ci si può ritrovare immersi.

Senza immersione, e sintonizzazione, non c’è godimento estetico, né in musica né altrove. Immersione e sintonizzazione sono due tipi di azione. La comprensione è spesso di grande importanza per l’azione, ma è una cosa diversa, che non può essere confusa con lei. Confondere l’agire con il comprendere ci porta a confondere la fruizione con la critica.

Pianura a Tiruvannamalai, dalla collina di Arunachala Non sono in grado di esprimere davvero un giudizio su questa immagine, presa dalla cima della collina rocciosa di Arunachala, la “collina dell’alba”, presso Tiruvannamalai, nel Tamil Nadu. Io la trovo bella, ma capisco benissimo che il mio giudizio possa essere ancora fortemente segnato dall’esperienza vissuta in quell’occasione.

Sono circa le nove di mattina. Sulla cima di Arunachala c’è una brezza piacevolissima. Ma sino a pochi minuti prima stavamo arrancando da oltre due ore nel caldo-umido dell’India del Sud, colmando quasi ottocento metri di dislivello dalla pianura sottostante, avvolta in una leggera bruma.

Tiruvannamalai, la città che si stende dall’altro lato della montagna, è un luogo sacro a Shiva (che in Tamil Nadu ha anche nome, appunto, Annamalai), e vuole il mito che la montagna stessa sia non solo un’incarnazione del dio, ma addirittura la prima di tutti i tempi. Per questo, una volta l’anno, si svolge qui un festival a cui accorre oltre un milione di persone, e questa cima di roccia a cui siamo arrivati è interamente annerita dal burro fuso dell’enorme falò che vi viene acceso l’ultima notte – per essere visto da chilometri attorno.

Camminare sopra Arunachala vuol dire camminare dunque sopra il dio Shiva, e per quanto si possa essere lontani dalla religione, la cosa trasmette comunque un certo brivido – anche perché la visione della città sottostante, con il suo tempio enorme – tra i più grandi dell’India – è veramente impressionante.

Paul Klee - Strada principale e strade secondarie, 1929 Ma quando si arriva in cima, e si vede finalmente dall’altra parte, il panorama cambia del tutto, e il mio occhio di Occidentale acculturato non può fare a meno di vedere quello che Paul Klee ha a suo tempo visto magari solo con gli occhi dell’immaginazione.

Per me l’impatto è stato fortissimo, e non riesco più a capire quanto questa foto lo renda, e quanto la parentela con il sogno di Klee ne salti fuori.

Se aggiungiamo che questo stesso dipinto di Klee è anche protagonista di un libro di Pierre Boulez sui rapporti tra Klee e la musica (Il paese fertile. Paul Klee e la musica, Leonardo Editore, Milano 1989) si capirà come il cortocircuito si faccia ancora più stretto e più ricco.

Misticismo e sublime hanno strane vie, talvolta, per manifestarsi.

23 Aprile 2010 | Tags: comunicazione visiva, estetica, filosofia, Gianluca Capuano, Guillaume Dufay, Johann Sebastian Bach, musica, musica contemporanea, optocentrismo, Pierre Boulez, Platone, sistemi di scrittura | Category: comunicazione visiva, estetica, filosofia, musica, sistemi di scrittura | Percorsi vari di riflessione e di studio mi riconducono a un bellissimo libro che avevo letto qualche tempo fa: I segni della voce infinita. Musica e scrittura, di Gianluca Capuano (Milano, Jaca Book 2002). Il tema del libro è la scrittura, in relazione al suono – quello della parola, certo, ma soprattutto quello della musica. La tesi principale del libro è che il nostro modo di concepire le cose è vincolato a quello che Capuano chiama optocentrismo, ovvero una centralità della dimensione visiva (ottica) in relazione alla quale vengono valutate (e spesso svalutate) anche le conoscenze che noi ricaviamo dagli altri sensi. L’optocentrismo trova le sue origini, per quello che riguarda l’Occidente, nella filosofia di Platone, ma poi rimane pressoché indisturbato nella sua posizione dominante sino a oggi – anche perché al centro del privilegio della visione si trova certamente la scrittura, in quanto parola (cioè pensiero) che si vede. Nella prima parte del libro, Capuano ci illustra la posizione di Platone, e poi, nella seconda, il modo in cui il privilegio accordato alla visione è sfociato durante il Medio Evo nell’invenzione di una scrittura per la musica, la quale ha assunto un ruolo via via più importante non solo nella trasmissione, ma anche nella concezione della musica stessa, sino a trasformarla intimamente – anzi, fino a diventare, per gran parte delle persone che si occupano di musica, il mezzo principale per studiarla, produrla e analizzarla.

Voglio partire da qui per fare in questo post alcune riflessioni sulla scrittura e sulla comunicazione visiva in genere, specie quando applicate a una dimensione così diversa come è quella del sonoro.

In primo luogo, credo che l’optocentrismo sia di parecchio anteriore a Platone, anche se è stato certamente lui a farne il cuore di tutta la filosofia a seguire. Se riflettiamo sugli usi consueti del linguaggio, ci accorgiamo che le nostre metafore cognitive sono in generale di carattere visivo: si parla di idee (dal greco eidos, cioè forma), di osservazione (scientifica), di vedere le cose come stanno, di vedere lontano; e certamente non di ascolto (scientifico) o di udire le cose come stanno, né tantomeno di udire lontano. Queste ultime espressioni, anzi, ci appaiono grottesche, insensate. Parliamo piuttosto di ascolto interiore, o di sentire, per riferirci alla propriocezione, specie se emotiva.

Certo, questo nostro uso potrebbe essere una conseguenza della diffusione anche a livello popolare delle concezioni platoniche, tuttavia, di nuovo, l’etimologia ci suggerisce che la vicinanza concettuale tra il vedere e il sapere precedesse Platone. Il termine latino video (cioè vedo) è legato etimologicamente all’inglese witness (cioè, il testimone, colui che sa perché ha visto) e wisdom (saggezza), ma anche al tedesco wissen (sapere, conoscere) e ai termini sanscriti veda (vedere, comprendere, sapere, ma anche la denominazione dei libri della saggezza induista, risalenti almeno al 1000 a.C.) e vidya (conoscenza intuitiva, diretta). L’optocentrismo è dunque presumibilmente un pregiudizio molto antico tra gli indoeuropei – ma non mi stupirei di scoprire che di questo pregiudizio soffrono tutti gli umani del pianeta. In fin dei conti, la vista è davvero il più raffinato e potente dei nostri sensi, e gli studi sull’oralità primaria mostrano una serie di caratteristiche comuni alle culture che non conoscono la scrittura, che tendono comunemente a perdersi una volta che la scrittura sia acquisita.

Il tema è sconfinato. Voglio limitarmi a una curiosità, relativa proprio al rapporto tra musica e scrittura – che la dice lunga, a mio parere, sull’importanza che la dimensione visiva ha assunto anche per il mondo della musica. E racconterò una storia.

Questa storia ha inizio verso la fine del Medio Evo, quando la notazione musicale ha già diversi secoli di vita, e ha raggiunto un livello di notevole sofisticazione. Questo livello è richiesto anche dalla complessità che la musica ha raggiunto, a sua volta resa possibile dal fatto di poter essere scritta. I maestri della musica polifonica di quegli anni sono soprattutto fiamminghi, anche se poi molti di loro vengono a lavorare per le corti italiane. Nel 1436 Guillaume Dufay compone il mottetto Nuper Rosarum Flores, in occasione dell’inaugurazione della cupola di Santa Maria del Fiore di Firenze, progettata da Filippo Brunelleschi. È un fatto noto che Dufay struttura il mottetto secondo delle proporzioni matematiche, anzi geometriche, cioè spaziali: che sono quelle stesse che reggono il cupolone del Brunelleschi, e sulla base delle quali l’architetto ha edificato la sua (per l’epoca) incredibile costruzione.

Ma come si colgono all’ascolto queste proporzioni visive che avvicinano il mottetto di Dufay alla cupola di Brunelleschi? In realtà non si colgono, anche se, certo, se ne sente l’effetto. Al semplice ascolto non c’è modo di comprendere che il mottetto contiene quelle relazioni. E allora, se non si sentono, a che servono?

Per rispondere, bisogna tenere presente che, per l’ascoltatore dell’epoca, c’è sempre, oltre a lui, un altro ascoltatore privilegiato, che è in grado di cogliere immediatamente qualsiasi proporzione nascosta, perché la vede immediatamente, anzi l’ha già vista: quell’ascoltatore è ovviamente Dio, a cui qualsiasi mottetto è prima di tutto dedicato. Il fatto che un brano musicale (ma in generale una qualsiasi opera d’arte) contenga un messaggio nascosto, e comprensibile solo a Dio, è per l’epoca un fatto normale e normalmente apprezzato.

Però c’è un altro fruitore privilegiato del mottetto di Dufay, che è il musicista che legge la partitura. Anche lui può cogliere le relazioni matematiche (mentre ulteriori segreti rimangono nascosti, destinati al solo Dio), non perché le sente ma perché le vede.

Baude Cordier, Tout par compas, Codex Chantilly, ca. 1400  Baude Cordier, Belle Bone Sage, Codex Chantilly, ca. 1400 Questo criterio di una visibilità importante quanto e più dell’udibilità è cruciale per moltissime composizioni del Quattrocento fiammingo, sino al punto di incentivare la creazione di partiture esse stesse con forme particolari, come quella famosa a forma di cuore (anche citata da Capuano) contenuta nel codice Chantilly (intorno al 1400). Senza arrivare a questi estremi, in quest’epoca le inversioni speculari (inverso, cioè le stesse note con i rapporti invertiti, e retrogrado, cioè le stesse note a partire dall’ultima verso la prima) stanno già giocando da tempo un ruolo importante: e parlare di speculare significa già mettere in gioco una dimensione visiva, che l’ascolto non è in grado autonomamente di riconoscere. Il bellissimo e famoso rondeau di Guillaume de Machaut “Ma fin est mon commencement” prevede tre voci: tra le prime due c’è un canone retrogrado (ovvero la seconda canta una melodia che è il retrogrado della prima), mentre la terza canta la propria melodia prima per moto retto e poi retrogrado. (Qui poi, persino il testo concorre al gioco speculare, come si può vedere a questo link).

L’idea di Dio come fruitore privilegiato si perde tra Cinque e Seicento, però mai del tutto. E anche le arditezze geometriche dei musicisti medievali vengono tendenzialmente abbandonate con il tramonto della polifonia. È un declino progressivo e mai totale, che trova un fantasmagorico ritorno di fiamma nell’opera del vecchio Bach, Johann Sebastian.

È un fatto ben noto, infatti, che i suoi contemporanei gli preferirono di gran lunga i figli, specialmente Johann Christian e Carl Philipp Emmanuel. Johann Sebastian era troppo difficile, troppo geometrico, troppo fuori moda, per gli azzimati e superficiali ascoltatori del Settecento. Lo si apprezzava più per la complessità del contrappunto che per la qualità del melodista. E d’altra parte, lui stesso, da bravo luterano, componeva sostanzialmente a maggior gloria di Dio, seguendo il proprio spirito e poco curandosi (però anche curandosi) del piacere dei propri ascoltatori.

Al di là della visione di lui che potevano avere i suoi contemporanei, Johann Sebastian rappresenta davvero una singolare combinazione: da un lato uno straordinario inventore di motivi e di melodie, dall’altro un matematico della musica, il più straordinario gestore di ars combinatoria che sia mai vissuto. Attraverso questa incredibile combinazione di passato e di presente, la musica di Johann Sebastian attraversa il proprio tempo, e lo supera quasi dimenticata per circa un secolo: quasi dimenticata, perché anche se nessuno l’ascolta più, tutti i musicisti la studiano, perché lì stanno le risposte a tutti i problemi del contrappunto.

Poi, Bach viene riscoperto almeno due volte. La prima dal romantico Felix Mendelssohn, che – pur così affascinato dal rigore geometrico da scrivere a propria volta i propri preludi e fughe – ne ripropone soprattutto l’aspetto di melodista e orchestratore: il Bach delle Messe, delle Passioni e delle Cantate, insomma. La seconda, ancora un secolo dopo, quando la sua fama è già piena, da Arnold Schoenberg, che fa del contrappunto di Bach il modello per la propria nuova tecnica compositiva: la dodecafonia.

Siamo negli anni Venti del Novecento. Schoenberg sta cercando un metodo compositivo che lo liberi dai vincoli della tonalità. Lo trova per mezzo di un espediente geometrico, con l’invenzione del concetto di serie dodecafonica, ovvero una serie di dodici note, in cui compaiano tutti (e dunque una sola volta) i dodici toni in cui è divisa la nostra scala. Invece di basare le proprie composizioni musicali sul concetto di tensione tonale, come si era fatto sino a quel momento, Schoenberg inizia a fare uso di questa tecnica, che ha al centro la serie dodecafonica e le sue permutazioni, con particolare risalto di quelle speculari: l’inverso, il retrogrado e l’inverso del retrogrado.

Se si leggono gli scritti teorici di Piet Mondrian di quei medesimi anni, vi si trova il medesimo spirito in una forma ancora più estrema. Mondrian arriva proprio a teorizzare una musica così antinaturalistica e così astrattamente geometrica quale Schoenberg non arriverà mai a comporre. D’altra parte, Mondrian lavora proprio in quel campo del visivo da cui la musica dovrebbe essere lontana.

E invece la tendenza della scuola di Vienna sarà proprio quella, prima con il grande allievo di Schoenberg, Anton Webern, e poi con gli esiti della scuola di Darmstadt del dopoguerra, quando Pierre Boulez arriverà a teorizzare un serialismo integrale, applicato non solo all’armonia ma a tutti parametri della composizione musicale.

Questo trionfo di una concezione geometrica, e quindi di base visiva, della musica segnerà tutta la musica colta della seconda metà del Novecento. La tendenza diventerà regola, così imperativa da sollevare persino le proteste di alcuni tra i musicisti più sensibili, pur appartenenti alla medesima scuola – perché di questo tipo sono le osservazioni che Gérard Grisey muove nel 1980 alla nozione di ritmi retrogradabili promossa trent’anni prima da Messiaen, definendoli risultato di una utopia basata su una “visione spaziale e statica del tempo”.

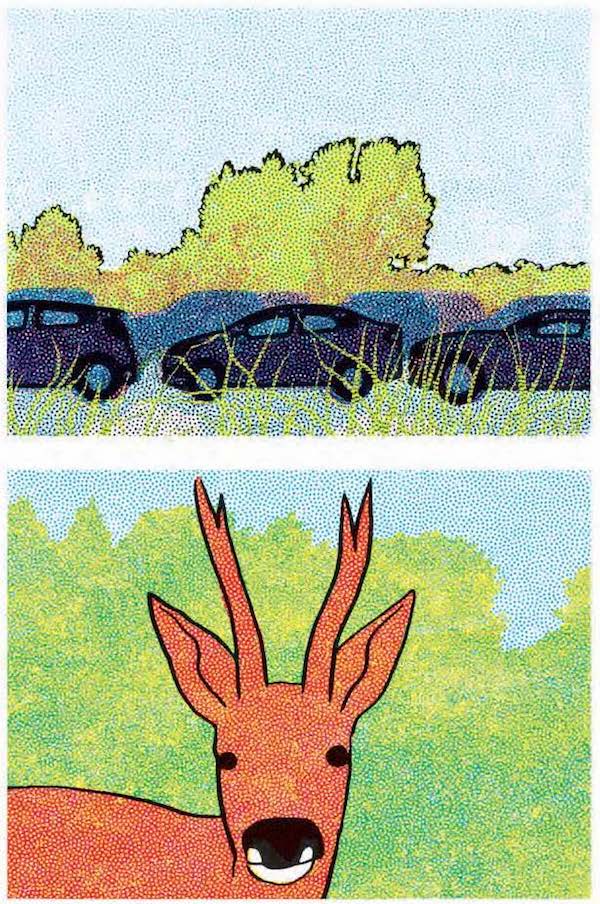

Sylvano Bussotti, Siciliano (immagine tratta da Andrea Valle, La notazione musicale contemporanea, Torino, EDT 2002)  R. Moran, Four Visions (immagine tratta da Andrea Valle, La notazione musicale contemporanea, Torino, EDT 2002)  A. Logothetis, Odyssee (immagine tratta da Andrea Valle, La notazione musicale contemporanea, Torino, EDT 2002) Non c’è da stupirsi se, all’interno di questa concezione visiva della musica, l’aspetto visivo della partitura ritorni a guadagnare importanza, come già era accaduto nel Quattrocento. Complice l’idea di musica aleatoria, ovvero basata in parte sul caso, o sulle scelte dell’interprete, le partiture finiscono per essere talvolta più delle immagini di carattere evocativo, destinate a stimolare l’immaginazione dell’esecutore, che non notazioni musicali vere e proprie, oppure una combinazione delle due. Come dire che la musica nasce, in tutto o in parte, dall’immagine: il trionfo definitivo del visivo sul sonoro. L’optocentrismo platonico portato alle sue estreme conseguenze.

Era un vicolo cieco. La musica colta contemporanea di oggi lo sa.

Altre strade che ha seguito la musica, nei medesimi anni, l’hanno invece portata molto più lontana dalla dimensione scritta di quanto non accadesse nella tradizione pre-schoenberghiana. In un mondo in cui per i critici musicali e i musicologi la musica si identificava con la partitura, ovvero con la sua dimensione scritta, questa non era una direzione facile. Ne parla un altro bel libro che affronta questi temi, quello di Davide Sparti che ha per titolo Il corpo sonoro. Oralità e scrittura nel jazz (Bologna, Il Mulino 2007), dove si capisce davvero quanto poco del fascino delle sonorità di John Coltrane possa essere ricondotto all’universo visivo. Per quanto comunque il riferimento al visivo e alla scrittura ci sia, e non possa ormai che esserci, almeno in una qualche misura: la musica non potrà mai più essere un fatto sonoro puro.

|

Post recenti

-

Babel, Connessioni: due antologie

-

No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?

-

La spigolatrice callipigia

-

La disalterità di Lella De Marchi

-

Lo scrutare nel buio di Laura Liberale

-

Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni

-

Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti

-

Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet

-

Dopo Mafalda

-

Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)

-

Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale

-

Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti

-

Storie di polli e di donne sedute

-

La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)

-

Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere

-

Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)

-

Scrivono di me, su Bologna in Lettere

-

Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare

-

Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito

-

Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria

|

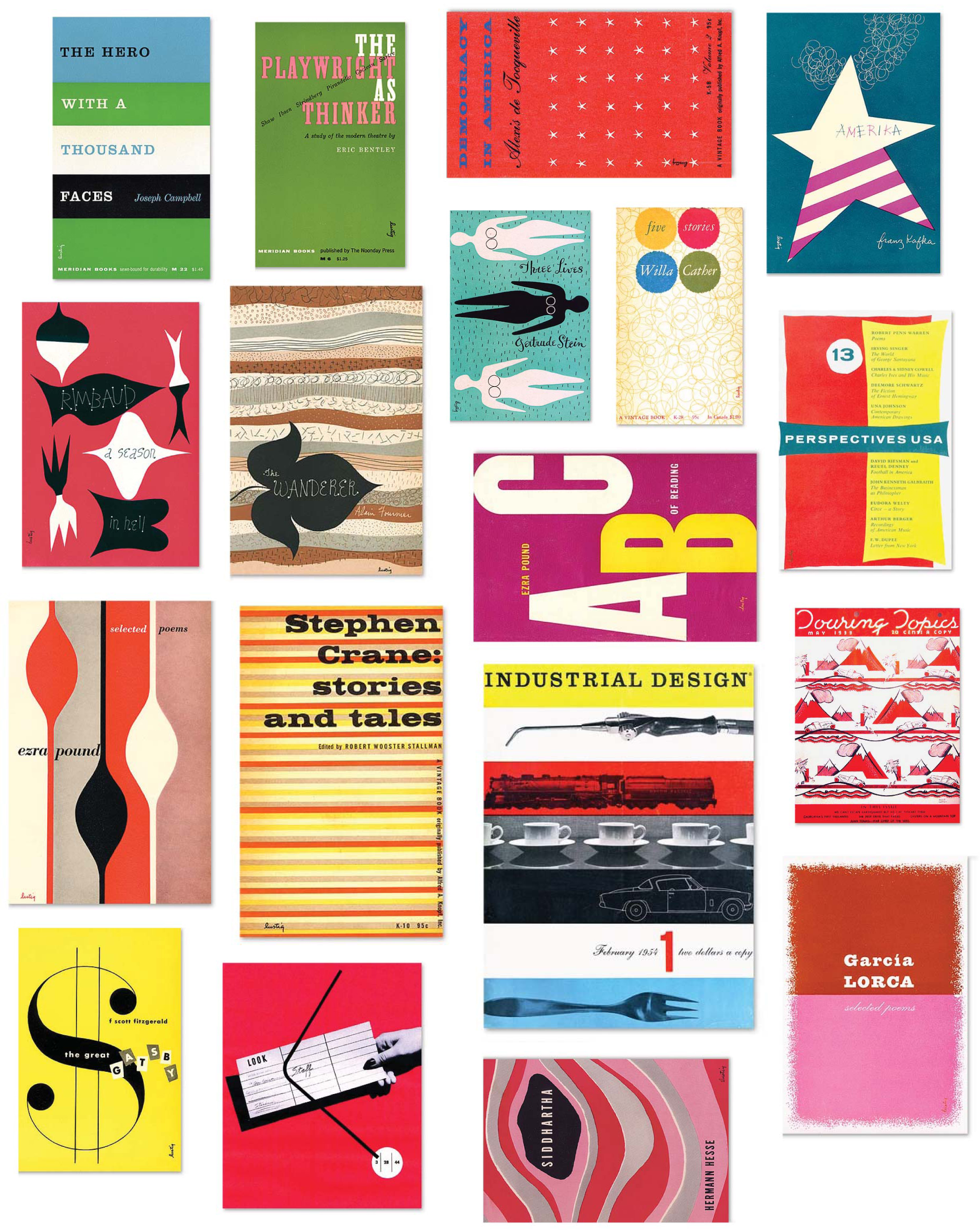

Some Books of Mine ------------------

------------------

------------------  ------------------  ------------------  ------------------

------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog

|

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti