Ho partecipato a una polemica su Facebook rispondendo a caldo. Continuo a pensarla come in quelle risposte a caldo; tuttavia, a freddo, mi rendo conto che c’è in gioco qualcosa di più.

Ecco i fatti, cercando di fare meno nomi possibile (ma qualche identità è ovvia, e qualche altra molto facilmente ipotizzabile da chi segue le notizie del piccolo mondo della poesia italiana). Qualche giorno fa si diffonde la notizia (via Facebook, ma citando un noto quotidiano nazionale) che un noto poeta, di dichiarata appartenenza a CL, avrebbe ricevuto uno specifico apprezzamento da parte del Ministro degli Interni, cui avrebbe risposto positivamente, avrebbero bevuto un caffè insieme e si sarebbe “consolidata un’amicizia schietta”.

Qualche giorno dopo il noto poeta pubblica su un noto sito di critica un’appassionata autodifesa nei confronti dei suoi detrattori. Un poeta e critico, che scrive sul medesimo noto sito pur non condividendo per nulla le posizioni del noto poeta, ci tiene a far sapere che il noto sito, pur essendo diretto dal noto poeta, non gli ha mai richiesto nulla né censurato nulla – e che quindi, pur scrivendo sul medesimo noto sito diretto dal noto poeta, non si sente affatto colluso; e continuerà a farlo, anche eventualmente parlando male del noto poeta.

Il poeta e critico aggiunge che sino a poche ore prima nemmeno sapeva che il noto sito fosse diretto dal noto poeta, e che a maggior ragione per questo non può essere colluso. Salterà fuori più tardi che l’informazione era falsa, e che il noto poeta non è il direttore del noto sito, ma solo un suo (importante) collaboratore.

Nel frattempo, il dibattito su Facebook si è già scatenato. Quello che io ho obiettato (gentilmente – ma altri l’hanno fatto con molta più durezza) all’amico poeta e critico è che poco importa che non sapesse e che esprimesse con libertà il suo pensiero, antagonista a quello del noto poeta. Se il noto poeta era il direttore del noto sito, avrebbe certamente potuto spendere il fatto di dirigere un luogo di libere opinioni per mostrare al mondo di essere un vero democratico. Qualunque cosa il mio amico poeta e critico scrivesse sul noto sito sarebbe stata utilizzabile in questo modo, fornendo una patente di democraticità al ciellino amico del Ministro degli Interni.

Qualcun altro ha detto molto più chiaramente di me che non sapere non è una scusa; e che, una volta che sai, il minimo sarebbe prendere pubblicamente le distanze. In caso contrario si sarebbe comunque collusi con il noto poeta e con i suoi amici politici.

La notizia che il noto poeta non è davvero il direttore del noto sito, arrivata nel bel mezzo della discussione, non ha placato la polemica, perché comunque il noto sito è condotto da qualcuno dei suoi, e il gioco si trova soltanto appena differito.

Non mi dilungo sulla polemica perché non è di quello che voglio parlare. Il punto è che, riflettendoci a freddo, mi sono reso conto che qualcosa di cruciale è successo. Fino a sei mesi fa il fatto che un poeta e critico potesse scrivere in uno spazio di opinioni politiche diverse dalle proprie non sarebbe apparso un grande problema. Il noto sito si occupa di poesia, non di politica. Le divergenze sono di carattere estetico e poetico. Si tratta di uno spazio di dibattito come altri, dove le personali convinzioni di chi lo conduce contano poco, purché tra queste ci sia il rispetto delle opinioni di chi ci scrive e di chi commenta.

In altre parole, io so che tu non la pensi come me, ma nella misura in cui tu rispetti il mio pensiero io rispetto il tuo, e possiamo discutere – anche aspramente, se serve, ma discutere. Poiché mi fornisci lo spazio per farlo, grazie, e va bene così.

Qual è la soglia oltre la quale questo accordo non diventa più possibile? Credo che la soglia stia proprio nell’assenza di rispetto reciproco; o meglio, per quanto mi riguarda, anche solo nel sospetto che l’altra parte non rispetterebbe il mio pensiero – censurandolo o (assai peggio) strumentalizzandolo. Personalmente non avrei mai dato il mio contributo a spazi che io sapessi legati a personalità fasciste o leghiste, nemmeno per dire peste e corna di loro. Avrei sentito comunque come una sorta di connivenza il fatto stesso di scrivere sul loro spazio, persino scrivendo male di loro: perché comunque la legittimazione dello spazio di pubblicazione che gli si dà pubblicandovi viene prima ed è assai più fondamentale di qualsiasi opinione ci si vada a esprimere. Il vostro scritto potrebbe anche non venire letto, ma il vostro nome è lì.

Sino a qualche mese fa il noto sito stava ancora tranquillamente dal lato buono della soglia; ora si trova invece sul lato cattivo. Che cosa è successo? Be’, certamente la notizia della collusione del noto poeta con il Ministro degli Interni ha la sua parte in questo, ma se il Ministro fosse stato quello di una qualsiasi passata legislatura, probabilmente il passaggio di soglia non sarebbe stato così brusco.

Il punto è che l’attuale Ministro degli Interni sta rappresentando in questo momento esattamente il modello di quella intolleranza che non è proprio possibile tollerare. Lo si vede, visto che parliamo di social media, proprio dagli interventi che lui vi fa; per non dire di quelli, atroci, stupidi, disinformati, aggressivi, dei suoi sostenitori. A leggere, quando capita, quelle frasi, si ha davvero la sensazione che con queste persone non sia proprio possibile alcun tipo di dialogo. Non puoi addurre ragioni; non puoi spiegare; non puoi fare informazione.

Certo, il noto sito non è questo. Il noto sito pubblica interventi colti, scritti da persone che hanno opinioni critiche e anche politiche molto diverse tra loro. Ma che fiducia potrò avere io in un luogo di pubblicazione che non possa dissociare le proprie opinioni da quelle di un amico del Ministro degli Interni? Cioè di un amico di colui che è il primo a fare disinformazione, a spacciare notizie false e allarmismi infondati, fomentando la marea dei suoi ottusi sostenitori.

Me ne rendo conto a partire dagli stessi aggettivi che mi vengono fuori. Tra le vittime della politica di quest’uomo c’è prima di tutto la possibilità di dialogo: che dialogo posso avere con chi non è capace di dialogare? Ma siccome quest’uomo è furbo, lui sa benissimo che in questo preciso momento rendere difficile il dialogo lo favorisce, porta acqua al suo mulino. Possiamo sperare che questa condizione non duri a lungo, ma al momento sembra che sia davvero così.

Per questo mi ripugna la sola idea di collaborare con spazi di pubblicazione che facciano riferimento, diretto o indiretto, a quel mondo. Non li sosterrò, e mi dispiace se dentro ci sono persone oneste che non hanno capito di che cosa si stanno rendendo complici. Non smetterò di dialogare, ma certo non da lì dentro. Per fortuna almeno il Web ci fornisce tutto lo spazio che vogliamo.

E non vale l’argomento che sostiene che qui si discute di poesia, non di politica. Il primo a fare politica attraverso il proprio essere poeta è, tra l’altro, proprio il noto poeta. Personalmente, sono pronto a difendere la poesia di Ezra Pound, tra i maggiori poeti del Novecento, ma non difenderò le sue scelte politiche e certamente mai e poi mai farei né l’una né l’altra cosa in uno spazio gestito da CasaPound. Io magari parlerei di poesia, ma il mio nome non parlerebbe di poesia: il mio nome parla comunque di me, e dice che io sono lì. Sono responsabile di chi si può fregiare del mio nome quanto e più di quanto sono responsabile per quello che dico e scrivo; anzi, tanto più scrivo cose intelligenti, libere e apprezzabili, e tanto più il mio nome vale, e non può essere lasciato in mano a certa gente.

Riprendiamo il discorso dal post precedente su Facebook e il Web 2.0.

Che tipo di ritualità possiamo dunque ritrovare in Facebook, che, come gli altri network del Web, è un luogo di azioni non compresenti (al contrario di una cerimonia), asincrone (cioè non sincronizzate nel gesto, come è invece la fruizione televisiva), e non basate su un ritmo (come è invece la fruizione di musica e poesia – cosa che ci permette di entrare in sintonia con gli altri anche senza compresenza e simultaneità)?

Le azioni che si compiono sui social network sono fondamentalmente azioni di scrittura e di lettura, dove quello che si scrive e/o si legge sono testi verbali, oppure testi di altro tipo (visivi, audiovisivi, sonori) commentati da testi verbali. La parola scritta vi ha dunque in ogni caso un ruolo cruciale.

Scrivere e leggere non sono però normalmente azioni rituali: si scrive e si legge, di solito, con finalità comunicative specifiche, con destinatari specifici, che hanno scritto o mi leggeranno autonomamente, a loro volta con finalità comunicative specifiche. Tuttavia, quando si scrive nelle reti sociali non ci si rivolge a qualcuno specifico, bensì alla comunità di tutti gli amici, i quali, a loro volta, stanno facendo la medesima cosa. Quando l’azione di scrivere, cioè, è comune a tutti, ed è l’azione stessa che fonda la comunità e che la fa esistere, allora questa azione può essere rituale.

Questa azione non è coordinata né per simultaneità né per gestualità compresente né per ritmo, ma è ugualmente coordinata. Il mio gesto, che costruisce insieme la mia ipseità e quella di altri, è il medesimo gesto di tutti gli altri, un gesto che molti stanno compiendo in questo medesimo momento come me, e tutti hanno compiuto o compiranno in tempi brevi. La collettività dei miei amici, inoltre, non è isolata; è fittamente intersecata con quella degli amici dei miei amici, e alla lunga con tutte, cioè con la collettività della rete sociale nel suo complesso.

Proprio come il luogo della fiction (il racconto dei romanzi, per esempio), anche il virtuale è disincarnato, estraneo al corpo e alle sue peculiarità. L’identità, a differenza dell’ipseità, continua a richiedere un corpo materiale e un agire materiale: è il corpo stesso con il suo agire e la sua unicità a garantire l’identità. Nelle nostre società (reali), l’unicità legata al corpo viene garantita dal nome proprio – ma nelle reti sociali sembra facile assumere identità fittizie, con nomi altrettanto fittizi. Non c’è il corpo a garantire l’unicità. Eppure sembra che ormai questo tipo di finzione sia un caso raro su Facebook, dove la stragrande maggioranza degli utenti possiede un nome vero e un’identità unica. Il nome, la foto, diventano simulacri del corpo stesso, a garanzia dell’identità materiale che sostiene la costruzione sociale dell’ipseità.

A ben guardare, tuttavia, nella dimensione rituale di Facebook il corpo non è affatto estromesso. L’azione di scrivere, che la fonda, è un’azione materiale, che si fa con le mani, con gli occhi, con il nostro corpo. Inoltre, quando io scrivo, in una comunità, e non mi limito a guardare da fuori quello che succede senza parteciparvi, allora anche l’atto di leggere può ugualmente assumere caratteristiche rituali, ugualmente fisiche. Al di fuori di questi casi, il leggere può essere visto come un semplice atto di acquisizione cognitiva; ma se si trova combinato con lo scrivere all’interno di una comunità che legge e scrive, allora anch’esso diventa rituale come lo scrivere.

Nelle reti sociali, dunque, l’atto di scrivere e leggere è l’atto legato all’identità e, insieme, alla costruzione rituale della rete, mentre ciò che si legge e si scrive costruisce la nostra ipseità e l’ipseità della rete stessa.

C’è dunque una grande differenza tra questo tipo di ritualità e quella che caratterizza la fruizione televisiva, simbolo stesso della società di massa. La ritualità cattolica della televisione è basata sulla presenza di un celebrante che dà significato al rito attraverso le proprie parole e i propri gesti: i concelebranti/fruitori non possono che sintonizzarsi con il rito, oppure abbandonarlo. La ritualità delle reti sociali non ha invece un celebrante centrale, e non ha significati precostituiti da trasmettere attraverso il rito; anzi, l’evento cruciale del rito richiede che il fruitore produca i propri contenuti, e li offra in dono alla collettività, dalla quale ne riceverà altri, coordinati con i suoi.

Insomma, se per esistere devo parlare, devo anche inventarmi qualcosa da dire. Partecipare al rito, scrivendo, è ciò che mi fa esistere; ma è quello che dico che mi dà forma. E tuttavia, esistere è più cruciale e più basilare dell’avere forma. Il rito fonda il mito, e non viceversa, benché la distanza tra loro sia ridottissima. Quanto ai contenuti, dunque, basterà purtroppo adeguarsi più o meno a quelli degli altri: anche così infatti la nostra mitologia personale, la nostra ipseità, corrisponderà di più a quella collettiva, a quell’infinito libro sacro che tutti gli uomini scrivono e leggono e cercano di capire, e nel quale sono scritti anch’essi, come ebbe a dire Jorge Luis Borges parlando del Don Chisciotte e di altri testi paradossali.

Le considerazioni su Facebook e sull’identità narrativa che ho esposto nel post della scorsa settimana (Di Facebook e di Bauman, e dell’identità narrativa), ricollegandomi a un altro post uscito in gennaio (Dei paradossi, dei sogni e di Facebook), hanno alcune inevitabili e interessanti conseguenze.

Possiamo partire da qui: se il modo in cui gli altri ci raccontano è così fondamentale per la costruzione del soggetto, cioè della nostra stessa identità (nella forma, appunto, dell’ipseità, o identità narrativa), allora le modalità di costruzione dell’ipseità sono sostanzialmente le stesse della costruzione delle mitologie. E lo sono tanto di più in un contesto come quello di Facebook (e delle reti sociali in genere), in cui la dimensione narrativa (cioè verbale) è dominante, proprio come nella costruzione della mitologia.

La mitologia è una cosa diversa dal mito. Seguo in questo alcune intuizioni molto suggestive che ho trovato in Raimon Panikkar (Mito, fede ed ermeneutica. Il triplice velo della realtà, Jaka Book 2000). Il mito è un sistema di assunzioni molto profonde, presente nella nostra identità personale e collettiva, che non è esprimibile direttamente, e che governa le nostre credenze e attitudini. Il mito riesce talvolta a essere espresso (e, di conseguenza, in parte controllato) sotto forma di mitologie, ovvero, letteralmente, parola del mito, o pensiero del mito.

La costruzione di racconti mitologici ci permette di avere una qualche consapevolezza del mito, e di avere l’impressione di controllarlo (la versione pessimista è poi che, quando questo succede, il mito si è di fatto già spostato, è già cambiato, e continua a influire di noi in un altro modo – ma non di questo voglio parlare qui). Questo vale sia per le grandi mitologie culturali (come quelle che si espongono nella tradizione greca antica) sia nelle mitologie personali di cui si nutre la nostra ipseità. L’intero edificio terapeutico della psicoanalisi si basa sull’assunto che riuscire a portare al livello del racconto le istanze profonde sia il punto di partenza del percorso verso una guarigione.

Con questo non si vuol dire, ovviamente, che Facebook sia terapeutico. Il processo di narrativizzazione all’interno di una terapia analitica è controllato (ed è solo il punto di partenza della terapia, in cui entrano in gioco anche molti altri fattori), mentre quello che accade nei social network è, semmai, sociale, cioè dipende da quello che è nell’aria al momento tra tutti coloro che partecipano (buono o cattivo che sia per i singoli partecipanti).

Ho parlato in un altro post (Dell’audiovisivo e di Youtube) di come il Web tenda, nel suo complesso, a narrativizzare, trasformando gli eventi in documenti (cioè in oggetti comunicativi). Nel momento, per esempio, in cui un programma televisivo venga fruito su Youtube (o in generale attraverso un link nel Web), perde infatti gran parte della sua carica mitica (che agisce, attraverso un meccanismo di fruizione rituale, a livello profondo), per diventare semplice mitologia, cioè racconto del mito, un oggetto comunicativo che può essere oggetto di commenti e discussione.

In generale, infatti, il Web (specie nella versione 2.0) sembra essere un grande de-mitizzatore, proprio perché mina la radice rituale della fruizione di eventi come quelli audiovisivi, riducendoli a oggetti: io non sono più, sul Web, uno dei tanti che sta seguendo in maniera coordinata la trasmissione televisiva, senza possibilità immediata di commento o di intervento, proprio come nel corso di una Messa (a cui si partecipa, o in caso di dissenso al massimo se ne esce). Su Youtube ho, piuttosto, scelto di vedere l’audiovisivo, su suggerimento di altri, attraverso dei commenti che ho già letto, o sto persino leggendo in contemporanea, e con la possibilità di intervenire io stesso alla discussione collettiva.

Ora, questa visione del Web come luogo della consapevolezza e della coscienza narrativa (e di conseguenza, potenzialmente, luogo della discussione e della democrazia) è convincente sì, ma solo fino a un certo punto. Non si danno, antropologicamente, comunità senza riti che ne procurino la coesione, permettendone l’esistenza. Se le reti sociali come Youtube e Facebook distruggono dei riti, è plausibile che ne istituiscano altri, instaurando dei miti profondi, che non è detto che si manifestino chiaramente, o che magari si manifestano solo come confuse mitologie.

Che tipo di ritualità possiamo dunque ritrovare in Facebook, che, come gli altri network del Web, è un luogo di azioni non compresenti (al contrario di una cerimonia), asincrone (cioè non sincronizzate nel gesto, come è invece la fruizione televisiva), e non basate su un ritmo (come è invece la fruizione di musica e poesia – cosa che ci permette di entrare in sintonia con gli altri anche senza compresenza e simultaneità)?

Qualunque sia questo aspetto rituale, esso comporterà comunque una differenza fondamentale rispetto al rito della fruizione televisiva – nel quale, appunto, l’aspetto compartecipativo si limita alla fruizione stessa: una grande partecipazione collettiva a un evento le cui regole e i cui significati sono sostanzialmente dettati dall’alto, proprio come nelle cerimonie della religione cattolica. O si aderisce, e in qualche modo implicitamente si aderisce ritualmente ai contenuti (anche quando ci sentiamo razionalmente in dissenso), oppure se ne esce, si spegne la TV, non si partecipa. Nei social network, qualche regola del gioco è certamente dettata dall’alto (pur avendo bisogno di essere confermata dalla partecipazione degli utenti), ma i significati certamente no.

(segue, presto, anzi, qui)

(Queste riflessioni, così come quelle che sono contenute negli altri post cui si fa qui riferimento, sono state sviluppate per un intervento che terrò a metà maggio a un convegno a Siviglia. Il convegno, organizzato dalla rivista latinoamericana di semiotica deSignis e dalla Universidad Internacional Menéndez Pelayo, sede di Siviglia, si intitola Nuevas Identidades Culturales y Mediaciones Digitales)

Sembra che l’articolo di Zigmunt Bauman uscito su Repubblica e riportato da Arianna Editrice (“Il trionfo dell’esibizionismo nell’era dei social network“) abbia suscitato un piccolo vespaio di discussione. Ne ho avuto notizia attraverso un post piuttosto critico di Giovanni Boccia Artieri (“Bauman e la società confessionale. Limiti del pensiero moderno sui social network“), il quale rimanda a sua volta al dibattito presente nella pagina di Facebook che ha portato alla sua attenzione il tutto (vedi il profilo Facebook di Salvo Mizzi). Tanto per mettere ancora un po’ di carne al fuoco, c’è anche la segnalazione di Alex Giordano in un commento al post di Boccia, che ci rimanda a un suo post dove riporta un articolo di Luciano Floridi dal titolo “La costruzione dell’identità personale in rete”.

È tutto piuttosto interessante, in particolare per me che in questi giorni sto lavorando proprio su temi vicini a questi. Nemmeno a me il discorso di Bauman risulta del tutto chiaro. Capisco la distinzione che lui fa tra rete e comunità, e capisco anche che lui possa sostenere che i social network siano reti, e non comunità. La capisco ma non la condivido, perché ritengo anch’io, con Boccia Artieri, che Facebook possa anche sostenere la formazione di comunità nel senso di Bauman, e che, inoltre, la nozione stessa di comunità possa modificarsi. Le parole di Bauman sono le seguenti:

Appartenere a una comunità costituisce una condizione molto più sicura e affidabile, benché indubbiamente più limitante e più vincolante, che avere una rete. La comunità è qualcosa che ci osserva da presso e ci lascia poco margine di manovra: può metterci al bando e mandarci in esilio, ma non ammette dimissioni volontarie. Invece la rete può essere poco o per nulla interessata alla nostra ottemperanza alle sue norme (sempre che una rete abbia norme alle quali ottemperare, il che assai spesso non è), e quindi ci lascia molto più agio e soprattutto non ci penalizza se ne usciamo. Però sulla comunità si può contare come su un amico vero, quello che “si riconosce nel momento del bisogno”.

Vorrei però partire, in realtà da un punto diverso, cioè dalla questione dell’identità, che viene sollevata nell’articolo di Floridi. Floridi distingue tre tipi di identità, l’identità ontologica, cioè come siamo di fatto, l’identità epistemologica, cioè come crediamo di essere, e l’identità sociale, cioè l’irruzione del contesto sociale a strutturare la nostra identità. Floridi dice:

Il Sé sociale è il “sito” attraverso cui i media interattivi, come Facebook, hanno il più profondo impatto sulle nostre identità. Cambia le condizioni sociali in cui ti trovi, modifica la rete di relazioni e i flussi di informazioni che gradisci, rimodella la natura e lo scopo dei vincoli e delle azioni che determinano la rappresentazione di te stesso al mondo e il tuo sé sociale sarà radicalmente rinnovato, alimentando la propria concezione di sé, che finisce per formare la tua identità personale.

Io condivido la direzione in cui va Floridi, ma credo che si possa osare di più. Il sè ontologico, per esempio, è una pura ipotesi regolatrice, un’inconoscibile cosa in sé. Certo che, per qualsiasi momento della nostra vita (perché un momento dopo è già cambiato) possiamo sensatamente assumere che esista una struttura che sia la nostra, che sia noi stessi insomma. Ma ciò che ne conosciamo è inevitabilmente la sua rappresentazione a noi stessi, ovvero già un sé epistemologico. Per questo, solo del sé epistemologico ha senso parlare.

In secondo luogo, la mia identità epistemologica si può costruire solo attraverso il contatto con il mondo, e in particolare con quella enorme fetta di mondo che sono gli altri; insomma, l’identità epistemologica nel momento in cui esiste è già un’identità sociale. Era già Nietzsche a farci capire che il nostro stesso io è una costruzione culturale, basata sul linguaggio (magari nel senso ampio dei sistemi semiotici in genere, e non solo in quello ristretto del sistema delle parole); Lacan e Ricoeur non fanno che raffinare e specificare la sua scoperta. In particolare, trovo molto rilevante per il nostro discorso la nozione di identità narrativa (o ipseità) proposta da Ricoeur (in Tempo e racconto). L’identità narrativa è il modo in cui noi ci raccontiamo a noi stessi. In pratica è la componente verbale-narrativa dell’identità epistemologica. Ma il modo in cui noi ci raccontiamo a noi stessi dipende prima di tutto da come ci raccontano gli altri, perché è attraverso i racconti degli altri su di noi (e le reazioni degli altri ai nostri racconti) che ci possiamo costruire il nostro racconto di noi. Questo è cruciale nella prima infanzia, per la formazione del soggetto; e continua a essere cruciale anche poi (anche se da adulti i nostri racconti interiori già costituiti sono più forti e resistenti), per il mantenimento del soggetto.

Io credo che Facebook (e simili) abbia avuto tanto successo perché ci fornisce un’enorme possibilità in più di definire la nostra identità narrativa, attraverso i racconti degli altri e le reazioni degli altri ai nostri racconti.

Naturalmente anche questo si presta a delle aberrazioni. L’utente di Facebook che si vanta di riuscire a farsi anche 500 nuovi amici al giorno non è ancora uscito dal paradigma della TV, e ritiene che il proprio valore si misuri in termini di share. Naturalmente questo vale un po’ anche per tutti, non c’è dubbio; e questo giustifica il fatto che si possa pensare che i social network siano il luogo dell’estimità (in quanto contrapposta all’intimità, come propone Tisseron). Naturalmente, in una società in cui il valore sta nella pubblica fama, siamo tutti alla ricerca del nostro quarto d’ora di notorietà, anche a costo di raccontare i nostri segreti.

Tuttavia, non mi sembra questo il punto (e anche qui mi pare di essere in linea con le conclusioni di Boccia Artieri, quando avvicina le esternazioni degli adolescenti alla loro difesa, comunque presente, dalle irruzioni dei genitori). Semmai, maggiore è il numero di persone che ci corrisponde narrativamente, e più articolata potrà essere la nostra identità narrativa. Un punto in cui Bauman ha ragione è nel vedere la privacy (anche) come una prigione, da cui è necessario uscire: certo, se vogliamo che qualcuno ci racconti, dobbiamo fornirgli degli elementi, e quindi esternarci, abbandonare almeno un poco la nostra intimità.

Se 150 può essere davvero il numero massimo delle persone vicine (anch’io dubito che si possa andare oltre), non si vede perché i racconti delle persone lontane non possano avere a loro volta valore. Anzi, la possibilità di essere raccontato pure da qualcuno che non sceglierei come amico vero mi costringe a confrontarmi con rappresentazioni impreviste di me (e magari pure sgradevoli). Questo alla breve forse mi indebolisce, perché mi destruttura; ma alla lunga o mi rende un indifferente, oppure mi rafforza – perché mi dà ulteriore consapevolezza sul mio io.

Se la situazione dei giovani coreani è davvero quella descritta da Bauman, abbiamo ragione di preoccuparci. Non però perché usano i social network, ma perché non usano altro. Quando dico che l’identità narrativa è una parte dell’identità epistemologica faccio riferimento anche al fatto che la nostra interazione con il mondo e con gli altri non è solo in termini narrativi (cioè verbali), mentre su Facebook lo è (e non mi dite che ci sono anche le immagini e i video! non è certo questo il punto). Vivere di solo Facebook è come vivere di soli libri e giornali, in una grotta chiusa al mondo. Gli scambi narrativi sono cruciali per ciascuno di noi, ma non sono la totalità di ciò che costruisce la nostra identità.

Quanto alla fascinazione per la tecnica, di cui qualcuno parla, mi sembra piuttosto marginale. C’è stato semmai, per un po’, il fascino della novità. Ma quello da solo basta a far partire le cose, certo non a farle durare, tantomeno a garantire un successo come quello dei social network.

Piuttosto, in un’era ancora dominata dalla TV e da una cultura di massa dalla quale ci sentiamo raccontati tutti allo stesso modo, avere l’impressione di poterci raccontare a tante persone e farci raccontare da tante voci diverse è probabilmente uno stimolo straordinario. Il villaggio è diventato globale, ma senza la TV, anzi, contro di lei.

P.S. Prosegue, qui.

Mi accorgo di essere piuttosto sensibile, in questi giorni, al tema dell’autoriferimento paradossale, quello del Don Chisciotte di Borges che legge le proprie avventure scritte da Cervantes. È il tema tradizionale della mise en abîme, del precipizio ottico scatenato dagli specchi contrapposti, quella cosa che ci fa domandare, come suggerisce Borges, se non siamo pure noi stessi una delle finzioni nel gioco. Oppure – quasi al contrario – forse è quel tema che dovrebbe essere preso (magari proprio per il medesimo farci sorgere quella domanda) come un chiaro indizio di finzione – perché solo nei mondi riflessi o di finzione ci si domanda se ci troviamo nel reale. Questo succede, io credo, perché il reale su cui ci poniamo domande è a sua volta il frutto di un’astrazione, e in particolare il frutto di un’astrazione linguistica, facilmente allargata poi anche a tipi di narrazione e di discorso di carattere maggiormente visivo.

Come dire che la domanda di Borges ha senso perché quando ragioniamo del reale in quei termini, il reale stesso è diventato un’astrazione; è diventato cioè la nostra concettualizzazione del mondo della nostra esperienza. Ed è questo che fa sì che abbiano senso teorie logiche come quella cosiddetta dei Mondi Possibili (base delle versioni moderne della logica modale).

Quando smettiamo di ragionare, il problema scompare. Tutte le arti di carattere narrativo hanno la possibilità di giocare su questo paradosso, e tuttavia esso è estraneo, per esempio, alla musica pura e alla pittura astratta; è cioè estraneo a quelle situazioni che ci chiedono più di metterci in sintonia che di comprendere concettualmente.

Perché allora il tema di Borges mi affascina tanto? Probabilmente è proprio il fascino del paradosso, ovvero di quelle situazioni estreme in cui la ragione si ingarbuglia da sola, e non è in grado di dire con certezza se Epimenide il cretese (che afferma che tutti i cretesi mentono sempre) stia mentendo o no: se dice la verità, poiché è un cretese pure lui, allora sta mentendo; e solo se sta mentendo allora può dire la verità.

Nella vita quotidiana non ci domanderemmo mai se non ci sia qualcuno che ci sta leggendo, o che ci sta sognando. Siamo troppo impegnati nel fare e nel sentire, nell’andare a tempo col mondo. Ed è quella la realtà

Ma quando la vita quotidiana viene vissuta attraverso il Web, magari scrivendo un blog, o stando attaccati a Facebook, il problema se ci sia qualcuno che ci sta leggendo non è più così peregrino. Anzi, è il problema cruciale, la condizione sine qua non per esistere. Se nessuno ci legge, nel Web non esistiamo. Parafrasando l’arcivescovo Berkeley, essere è essere letti (e di conseguenza percepiti).

Potremmo dire che la vita nel Web è una sorta di letteratura condivisa e interattiva, di cui siamo protagonisti e lettori, e, proprio come Don Chisciotte, esistiamo quando qualcun altro scrive di noi e lo possiamo leggere.

Tutto questo è importante e insieme anche irrilevante, perché di nuovo un tale gioco irreale di specchi che riflettono specchi di noi stessi e degli altri ci appare davvero reale non quando siamo in grado di dire di essere reali perché altri ci leggono, ma quando di fatto pure nel Web (magari proprio perché qualcuno ci sta leggendo) ci sentiamo vivere, quando abbiamo la sensazione di essere a tempo, di nuotare nel flusso, di vibrare col ritmo di fondo.

Sarebbe fantastico poter vivere solo di queste sensazioni, indipendentemente dalle loro ragioni. Se non fosse che, come in una Matrix non cinematografica, queste sensazioni possono essere controllate, e davvero possiamo ritrovarci a essere scritti del tutto da qualcun altro. È proprio in questo caso che la nostra concezione razionale della realtà (con tutti i paradossi cui va soggetta) finisce per essere l’unico paletto sufficientemente solido, quello a cui dobbiamo la nostra sopravvivenza nel mondo, anche se (forse) non il nostro piacere.

Chi non ha ancora capito questo continua a pensare che sia meglio sognare con l’uomo del destino del momento piuttosto che vedere l’abisso di squallore in cui quel medesimo uomo ci ha gettato, e quanto quel mondo favoleggiato da lui sia lontano da quello che la nostra ragione ritiene reale. La comunicazione del Web crea indubbiamente un sacco di problemi al nostro senso di realtà, eppure la sua natura scritta la rende comunque molto più prossima alle valutazioni razionali di quanto non accada, per esempio, con la TV. Per quanto Facebook ci possa alienare, insomma, ci manterrà sempre più a contatto dei paradossi di Borges di quanto non faccia l’alienazione televisiva.

Orà dirò una cosa che va presa con le pinze, perché i controesempi sono tanti, e la realtà è più complessa, e le singole persone possono essere spesso sia qualcosa sia il suo contrario; eppure, in linea di massima, la mia sensazione è che o si vota l’uomo del destino o si è utenti attivi del Web; o si è sognatori catodici oppure si scrive e si discute.

I paradossi mi piacciono, ma solo se potessi essere al sicuro da tutti i Berlusconi del mondo mi potrei abbandonare alla loro (razionalissima) assurdità. Magari mi intrigano così tanto in questi giorni proprio perché, in maniera (razionalmente) contorta, evocano questo sogno, quello di una realtà a cui potersi lasciare un po’ andare, senza doverci domandare chi ci stia leggendo ora, ma anche senza il rischio di nani maligni a controllarla.

|

Post recenti

-

Babel, Connessioni: due antologie

-

No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?

-

La spigolatrice callipigia

-

La disalterità di Lella De Marchi

-

Lo scrutare nel buio di Laura Liberale

-

Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni

-

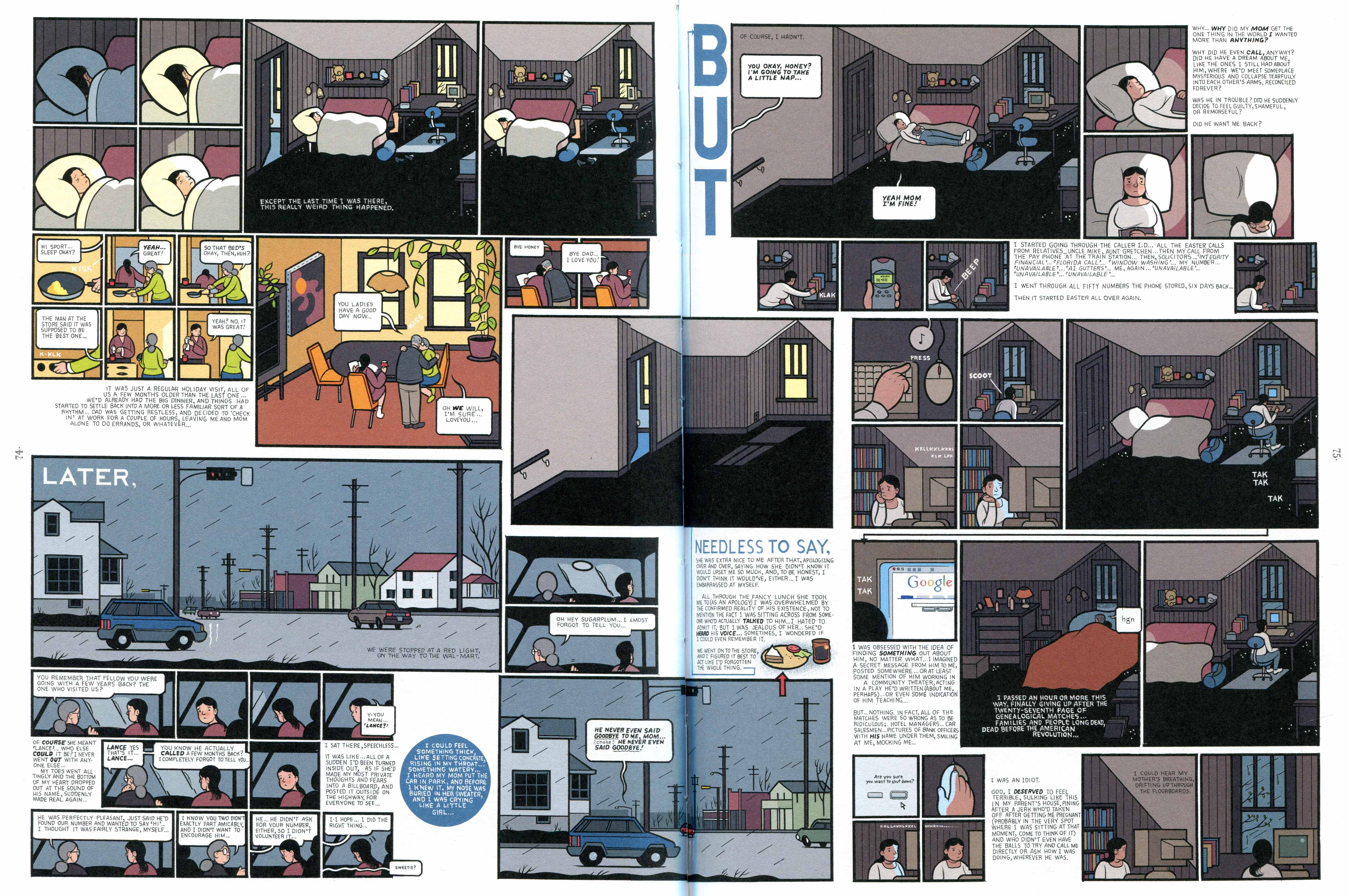

Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti

-

Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet

-

Dopo Mafalda

-

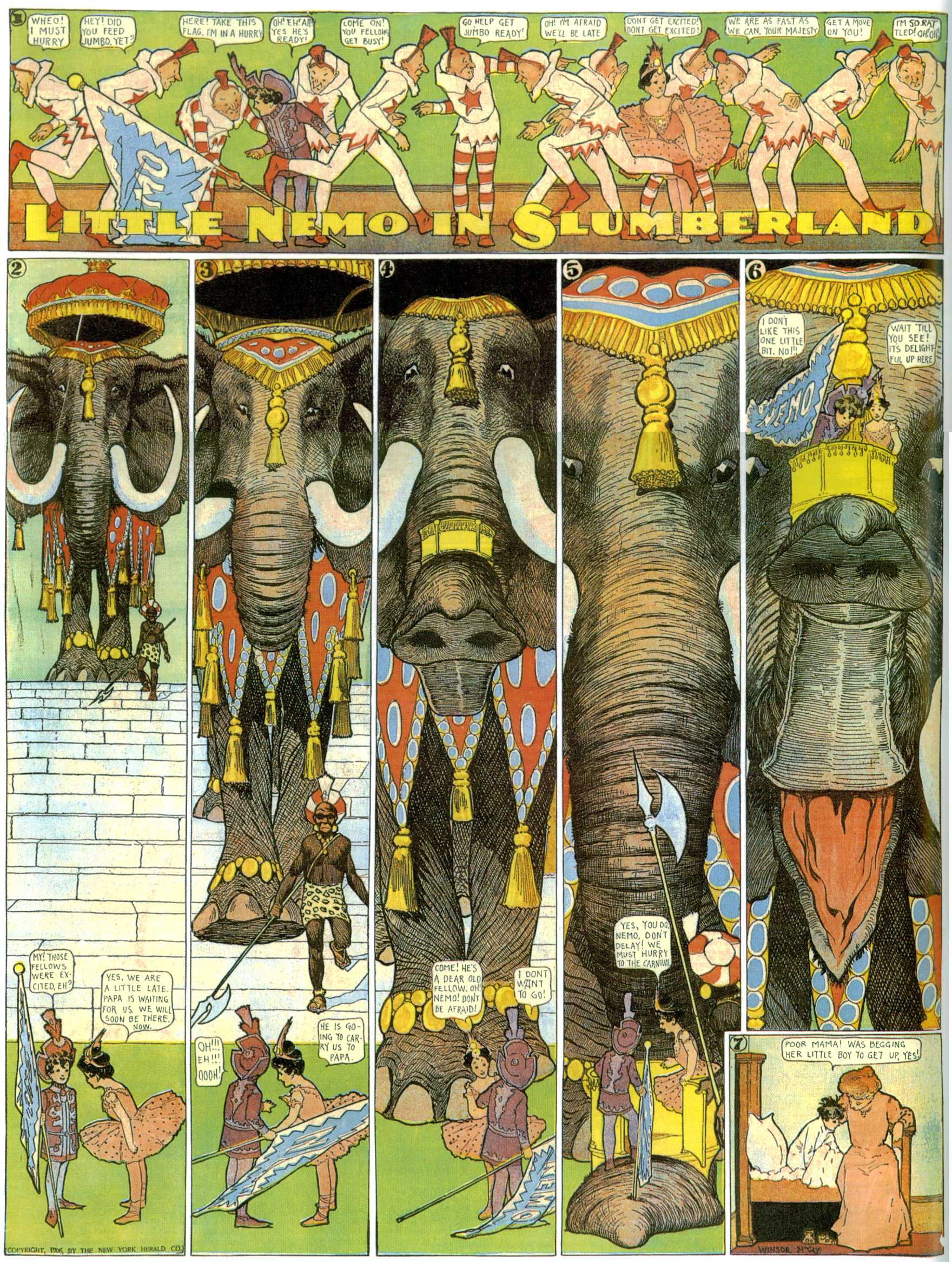

Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)

-

Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale

-

Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti

-

Storie di polli e di donne sedute

-

La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)

-

Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere

-

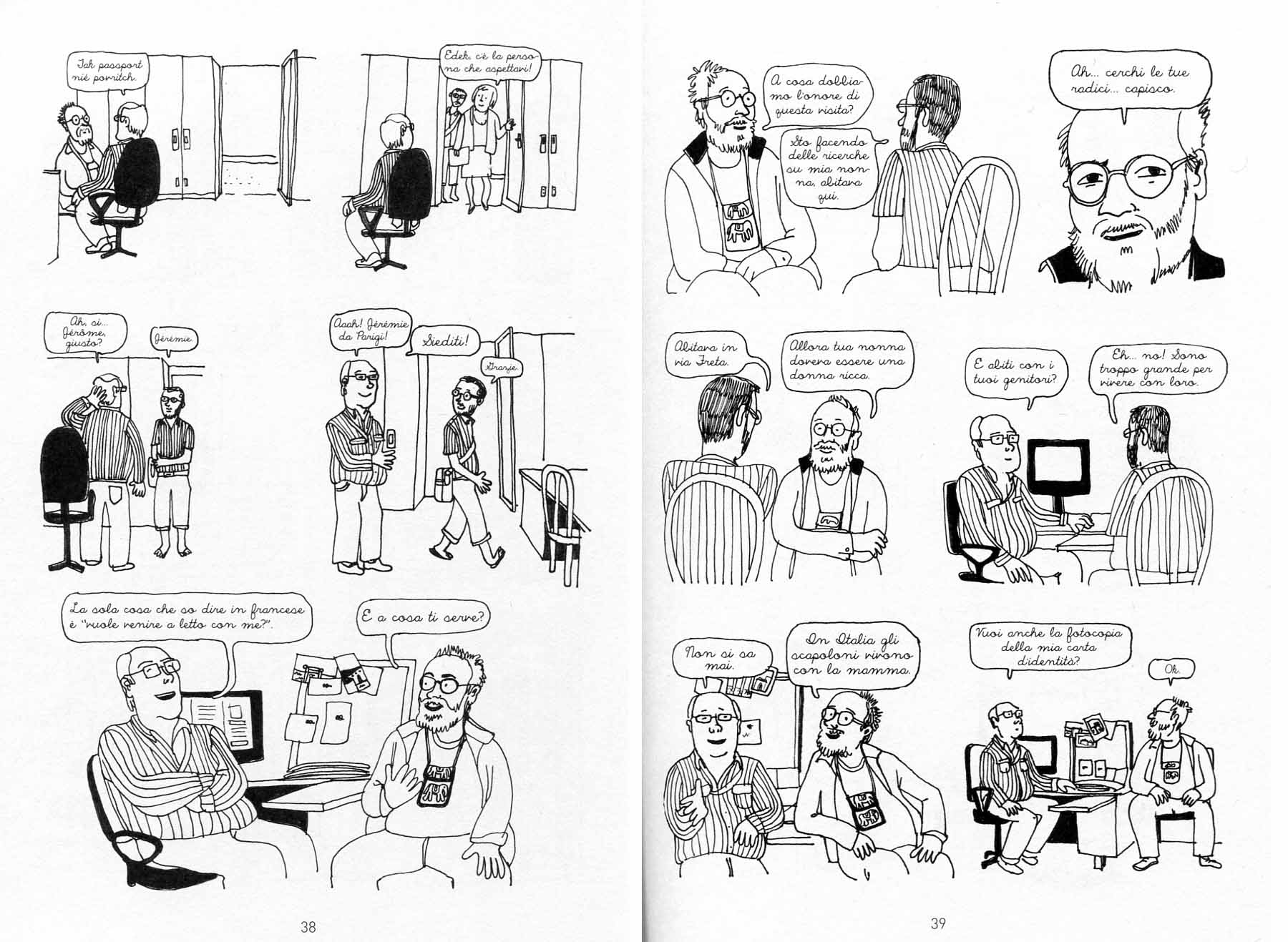

Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)

-

Scrivono di me, su Bologna in Lettere

-

Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare

-

Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito

-

Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria

|

Some Books of Mine ------------------

------------------

------------------  ------------------  ------------------  ------------------

------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog

|

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti