Sydney Jordan, dettaglio da una striscia di "Jeff Hawke", Gennaio 1971 Questa immagine ad alta risoluzione è stata scansionata direttamente dall’originale di Sydney Jordan conservato presso il Fondo Enrico Gregotti. Ingranditela in un’altra finestra per osservare i dettagli.

Jordan è un illustratore classico, e per di più è britannico. Non ci si può aspettare da lui una particolare originalità nel modo di disegnare. Eppure, come sa benissimo qualunque appassionato di Jeff Hawke (e tra questi ci sono anch’io), il mestiere di Jordan ha saputo dar vita a una delle più belle saghe fumettistiche del XX secolo. Non c’è dubbio, in questa saga, che siano l’intreccio e le invenzioni narrative di Willie Patterson a costituire la principale attrazione; ma se Jordan non fosse stato il maestro del disegno che era, il fascino dei racconti di Patterson non sarebbe mai arrivato al lettore. E Jordan sapeva essere, da bravo inglese, sia drammatico che ironico, sia realistico che teatrale.

Questa vignetta rappresenta il momento in cui Hawke scopre che per le civiltà aliene noi siamo solo dei pericolosi selvaggi, tanto da circondare il sistema solare con una serie di satelliti di avvertimento, proprio come quando sulle antiche mappe si trovava scritto “Hic sunt leones”. È il momento della scoperta drammatica, e l’illuminazione radente e violenta dal basso serve per dare ulteriore enfasi a questo primissimo piano a sua volta visto dal basso.

Il retino viene utilizzato insieme con le tessiture del pennino. Qui – va precisato – l’effetto è però ancora più forte che nelle versioni a stampa, perché col tempo la colla del retino è ingiallita, e nella scansione in bianco e nero fornisce un fondo grigio a quella parte dell’immagine, fondo che nella stampa originale non c’è. All’immagine rimpicciolita per la stampa, però, la scuritura fornita dal retino è sufficiente, mentre l’ulteriore lavoro realizzato a pennino dà profondità e rilievo alle diverse aree del volto. C’è anche un po’ di biacca bianca, per dar luce al microfono. L’effetto, come spesso nel lavoro di Jordan, non è né statico né particolarmente dinamico; guardate però quella bella linea sinuosa che separa la zona della luce da quella dell’ombra, attraversando naso e fronte del personaggio: il dinamismo è implicito: se la storia lo suggerisce, la figura diventa facilmente dinamica; se invece la storia non lo fa, abbiamo solo un effetto tensivo – nel caso specifico, appunto, drammatico.

Certo, siamo lontani le miglia, in questa immagine, dalle raffinatezze degli inchiostri di Alex Raymond, o di Magnus, o di Pratt. Il tratto di Jordan è tutto fuorché elegante. Eppure questa apparente sporcizia di linee costruisce benissimo il suo teatro, e ci tiene incollati lì. I lettori di Jeff Hawke lo sanno benissimo. Nell’arte di Jordan ci sta anche il non farsi notare.

Joan Sfar, "Il Gatto del rabbino" Quando mi è capitato per la prima volta in mano Il gatto del rabbino di Joann Sfar, non ci ha messo molto a conquistarmi. Dopo tre pagine ero già appeso al fascino di questo racconto insieme quotidiano e magico – come solo Sfar sa fare. Recentemente, a Bilbolbul, ho visto anche il film d’animazione, e ho provato lo stesso fascino. Che Sfar sappia raccontare è difficile metterlo in discussione.

Ma c’è anche a chi non piace. Qualcuno, qualche mese fa, titolava un post “Sfar mi sembra un autore svogliato e privo di idee che disegna col piede sinistro mentre chiacchiera al telefono”. Volevo rispondere subito, ma poi la cosa mi è sfuggita. Rimedio oggi.

Sullo svogliato e privo di idee, con tutto il rispetto per chi esprime l’opinione, non si può che dissentire. Sfar produce anche troppo, persino per uno che di voglia ne ha. Quanto alle idee, pure di queste io ce ne vedo tantissime, e spesso assai originali.

Mi diverte invece la questione del disegnare col piede sinistro mentre si chiacchiera al telefono. Posso capire che Sfar produca questa impressione. Ma non è un difetto. Anzi credo che sia proprio il segreto della sua arte. Le storie di Sfar scorrono. Non ti puoi fermare, e non solo perché il racconto chiede che si prosegua: è anche il disegno che non ti induce a sostare. Benché sia pieno di dettagli, e la composizione complessiva sia sempre molto ben studiata (le vignette sembrano quasi dei dipinti, spesso, sotto questo aspetto), le linee di inchiostro sono tutte tremolanti, sia quelle di contorno che quelle di tessitura per le ombre.

Questo rende scarsamente definite le figure, e lievemente faticoso il loro riconoscimento. Tanto più che i personaggi principali (il gatto, il rabbino) sono proprio quelli definiti con la massima economia di linee.

Ciò che invece rimane sempre immediatamente evidente, e magari persino enfatizzato dalla scarsa definizione delle figure complessive, sono le espressioni, le sfumature emotive, e le azioni, gli eventi. In maniera del tutto diversa da Hergé e dai patiti della ligne claire, Sfar sta insomma seguendo il medesimo principio, quello di un disegno interamente funzionale al racconto – solo che il suo racconto è di tutt’altro tipo di quello di Hergé.

Le macchie di luce e di ombra, la linea nervosa, il frequente effetto di schizzato, producono l’effetto di qualcosa che ci arriva da lontano, quasi da un altro mondo, come può essere per noi l’Algeria degli anni Venti, vista dal punto di vista degli ebrei – cioè un punto di vista ancora più marginale di quello degli arabi dominati dai francesi. Con tutta la sua dolce ironia, Sfar è, in senso positivo, un sentimentale persino nel disegno. Se definisse troppo le sue figure, darebbe loro una realtà che esse non hanno; ne distruggerebbe il senso di sogno, di altrove. Quel senso che rende così naturale, nelle sue storie, che un gatto si metta a parlare, o che un leone possa essere un animale domestico. Il segno di Sfar è insieme minuzioso e trascurato, descrittivo ed evocativo.

A questo serve la sua aria svagata, il suo sembrare realizzato col piede sinistro mentre si chiacchiera al telefono: è perché tutto quello che con quel segno si racconta non è serio, non si può prendere troppo sul serio, proprio come la vita quando la si racconta attraverso una favola che appare come un sogno narrato da qualcuno che viene da un altrove che si mostra in tutta la sua diversità, proprio mentre ci affascina con la sua familiarità.

A me Sfar piace perché nei suoi racconti e nei suoi disegni ci sono tutte queste contraddizioni, attraverso lo sguardo ironico di un figlio di rabbini, figlio di una tradizione secolarmente ironica e secolarmente favolosa. Il disegno di Sfar è semplicemente come il suo racconto: qualcosa che deve scorrere, facendoci sorridere, lasciandoci alla fine con il sospetto che ci sia qualcosa di profondo nascosto sotto quella superficie. Ma non ci dice mai che cosa. Un po’ come la scienza dei numeri e della Kabbalah.

José Luis Salinas, Cisco Kid, striscia dell'1 novembre 1952 Di questa bella vignetta del Cisco Kid di José Luis Salinas, conservata presso il Fondo Gregotti, mi interessa osservare il modo in cui Salinas usa l’inchiostrazione per definire i due personaggi e il loro rapporto. Dal punto di vista narrativo, la situazione rappresentata è facilmente intuibile: il bello ed elegante e macho Cisco Kid in atteggiamento galante nei confronti di una signorina ugualmente elegante e bella, e forse un po’ leggera di costumi – ma qui decisamente sulla difensiva. Lo rivelano, oltre alle parole che i due si scambiano, anche l’inclinarsi in avanti del corpo di lui e il leggero corrispondente arretrare di quello di lei, insieme alla posizione tutt’altro che accogliente delle sue braccia – un segno, semmai, di potenziale ostilità e di sfida, che comunque non esclude del tutto una futura apertura.

Insomma una situazione canonica di corteggiamento con protagonisti canonici, ben individuabili nei rispettivi ruoli. E i ruoli sono molto ben definiti attraverso alcuni elementi di inchiostrazione che agiscono anche indipendentemente dalla loro efficacia nel rappresentare i volti e i corpi. Se ingrandiamo l’immagine e osserviamo il volto di lui, comparandolo con quello di lei, è facilmente evidente una doppia opposizione: da un lato un profilo definito da una serie di segni brevi e rettilinei, dall’altra segni che sono invece tendenzialmente lunghi e decisamente curvilinei; da un lato molti segni a definire con insistenza dettagli e ombre, dall’altra poche linee che lasciano intuire una superficie liscia. Provate, per cogliere un aspetto eloquente di questa seconda contrapposizione, a seguire le linee ribadite del profilo di lui e quelle addirittura discontinue del profilo di lei.

Ora, certamente, i tratti rettilinei servono per definire il profilo più duro dell’uomo rispetto a quello più morbido della donna, e la maggiore concentrazione dei tratti a rendere più segnato il volto di lui rispetto a quello di lei. Ma, a guardar meglio, ci accorgeremo che persino i tratteggi che esprimono l’ombra sulla gola di lui sono rettilinei, mentre i tratteggi che hanno la medesima funzione sulla gola di lei sono invece curvilinei – e non mi si dica che lui ha la gola diritta e rigida, anche se certamente lei ce l’ha più rotonda e morbida! Persino i capelli di lui, dove pure qualche curva (nel ciuffo) si azzarda a comparire, sono definiti attraverso tratti di pennello tendenzialmente rettilinei, mentre quelli di lei sono un evidente tripudio di curve, ulteriormente enfatizzato dalle due piume che fungono da copricapo.

Insomma, lui è macho (e lei è femmina) persino nel tratteggio. Ma questa opposizione agisce in maniera così forte soltanto nell’area dell’immagine (il fronteggiarsi dei due volti) che richiama immediatamente l’attenzione, mentre è molto meno netta nel resto delle due figure. Certo anche il corpo complessivo di lui è riducibile a un sistema di segmenti di retta, mentre quello di lei è tutto curve, ma poi ci sono (appunto) i riccioli curvilinei in alto sopra il volto di lui e il complicato sistema di curve delle decorazioni della sua camicia, oltre alle rotondità dei muscoli delle braccia e della cintura che gli cinge la vita, mentre l’ombreggiatura complessiva del corpo di lei viene ottenuta attraverso una colorazione piatta da retino, che ne appiattirebbe pure il volume se non venisse corretta da altre linee di tratteggio nell’area sotto il braccio.

D’altra parte lui, il macho, qui viene colto in atteggiamento suadente, mentre lei, la femmina desiderabile, è qui invece aggressiva e sfidante. Nel procedere dunque dal centro alla periferia dell’immagine si susseguono le tecniche di inchiostrazione che definiscono tratti di personalità generali e stabili, prima, e atteggiamenti relativi all’occasione specifica, dopo. I due personaggi sono così immediatamente riconosciuti per quello che sono nell’economia generale della storia (una funzione di identificazione) e subito dopo caratterizzati per la situazione specifica (una funzione narrativa, o di specificazione locale). Questo duplice e non simultaneo riconoscimento dipende, in parallelo, sia dalla situazione messa in scena complessivamente che dalle caratteristiche grafiche di questa messa in scena, caratteristiche di cui la modalità dell’inchiostrazione è, a quanto pare almeno qui, una dei protagonisti. Ad ambedue i livelli Salinas è decisamente un maestro.

.

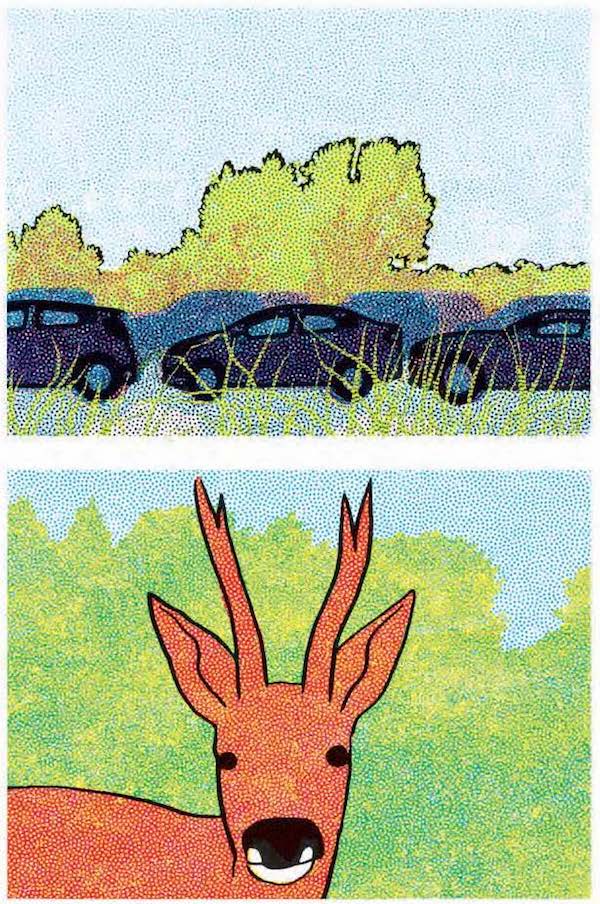

Jean-Claude Götting, Happy Living, pp. 72-73 Ci saranno i pittori nabis dietro al segno di Jean-Claude Götting, un po’ come dietro a quello di Mattotti, ma con effetti assai diversi. Mattotti, certo, se ne è staccato di più, con la sua passione per le geometrie di superficie, mentre Götting resta più legato a un qualche naturalismo. Lo si vede bene in Happy Living, l’ultimo libro suo uscito da Coconino, un libro che racconta una storia bella, intricata e malinconica – molto adatta alle nettezze un po’ inquietanti del suo segno.

È solo del segno che voglio parlare, dei colpi di pennello che stendono unicamente dei bianchi e dei grigi – ma una scelta oculata di una carta appena appena gialla li fa diventare quasi sfumature di colore. C’è sicuramente un sacco di pittura nel segno di Götting, ma questo non va a scapito del fumetto e del ritmo del racconto. Götting si sa trattenere, nella costruzione, nel virtuosismo dei tratti. Alla fine, il suo segno grosso, a chiazze di colore, può sembrare persino realistico: in verità lo è molto poco, ma essendo così funzionale al racconto (o essendo associato a un racconto così funzionale al segno stesso), magicamente è come se lo fosse.

A essere maligni, Götting ci guadagna in una grande economia di dettagli, risparmiando magari persino nel lavoro. Con un segno di questo genere, infatti, i dettagli sono pressoché impossibili da rendere – si evocano però molto bene. Bastano pochi tratti, a saperlo fare, per rendere una complessità di fondo. La narrazione ne gode in sintesi e in focalizzazione, e qualche volta il lettore si può persino permettere di perdersi nella costruzione formale di una singola immagine, un po’ come – nella doppia tavola qui sopra – nella vignetta in basso a sinistra. È solo un attimo di contemplazione, in verità suggerito pure dalla storia. Un attimo dopo si è di nuovo calati negli eventi.

Le macchie di colore definiscono una realtà che è coerente con il modo in cui la si racconta. In scena c’è un piccolo giallo, ma senza delitti (forse) e senza urgenze, dove invece prevale l’incertezza dei sentimenti. Sembra sempre che debba saltar fuori il colore, in questi disegni, e che ci debba essere una soluzione, nella storia. Guardare e leggere sono necessari allo stesso modo, e portano a risultati simili, fittamente intrecciati.

Viene voglia di entrarci a nostra volta, di perderci, in quel mondo fatto di macchie di luce e di forme un poco informi. Sembra il nostro, di mondo, quando cerchiamo di definirlo non con il senso della vista, ma attraverso quello, ben più complesso, attraverso cui comprendiamo le relazioni personali, sociali, umane.

Ray Moore (su testi di Lee Falk) The Phantom, dettaglio dalla striscia del 23.07.1940 Magari Ray Moore non è Alex Raymond, e nemmeno Caniff, e la composizione di queste figure è un po’ goffa, ma trovo che, ugualmente, qualcosa da imparare dai suoi inchiostri ci sia. Sarà per questo effetto tutto pennello (e niente pennino) con pennellate grosse e pastose, sin quasi all’eccesso, ma qui Moore riesce davvero a recuperare con gli inchiostri quello a cui la sua composizione non arriva.

Non è solo l’effetto drammatico delle ombre forti e nette contro le luci altrettanto forti e nette – ma certo c’è anche quello. È anche e soprattutto questa modulazione eccessiva delle pennellate che rende le figure fluide e vigorose – come ha da essere, naturalmente, the Phantom, l’Uomo Mascherato. Così, dove c’è movimento, il movimento fluisce, come nella vignetta in alto; mentre dove c’è tensione, come in quella in basso, tutto si tinge di forza, e la presa dell’eroe sembra quella di un gigantesco serpente che avvolge le sue spire.

Poi, sì, non è difficile trovare un sacco di difetti a questi disegni, realizzati molto probabilmente in tempi assai brevi, ma gli inchiostri di Moore, almeno su di me, giocano ugualmente un grande fascino.

Le immagini (ad alta risoluzione) sono prese dall’originale conservato presso il Fondo Gregotti.

Ray Moore (su testi di Lee Falk) The Phantom, dettaglio dalla striscia del 23.07.1940

Attilio Micheluzzi, Johnny Focus, dettaglio Le vacanze sono terminate, ma la mia testa non se ne è ancora accorta. Se non si sveglia finirò per essere un po’ latitante dal blog – tanto più che in questo periodo gli impegni si accumulano. Per questo colgo l’occasione che mi ha offerto qualche tempo fa Andrea Queirolo, di fare qualche riflessione sugli inchiostri di Attilio Micheluzzi, a partire da una tavola di sua proprietà, da cui è tratto il dettaglio che vedete qua sopra. Ovviamente per seguire il discorso consiglio di aprire l’immagine a piena risoluzione (che è piuttosto alta) in una diversa finestra. (la tavola nella sua interezza può invece essere vista qui)

Intanto, un’osservazione di massima: resto colpito da come queste belle immagini perdano di incisività quando le si guarda troppo nel dettaglio. Ovviamente questo non è in sé un difetto, perché non sono fatte per essere guardate tanto da vicino. Ci sono linee che appaiono troppo deboli rispetto ad altre vicine che sono invece forti, zone molto lavorate vicino a zone appena abbozzate, luoghi dove le linee sembrano intrecciarsi troppo, con effetti persino fastidiosi (come nel volto dell’uomo coi baffi della vignetta di sinistra). Nella vignetta di destra, lo sguardo della ragazza è certamente il punto maggiormente rilevante, e ingrandendo quella zona si può vedere quanto lavoro di pennello e biacca ci sia, su quegli occhi, che finiscono in questo modo per diventare una zona fortemente contrastata in mezzo al bianco piatto del volto di lei: focalizzazione narrativa e focalizzazione visiva che collaborano e si rinforzano a vicenda.

Questi inchiostri “trasandati” lasciano pensare che Micheluzzi voglia concentrare l’attenzione del lettore su altro. Questo altro potrebbe essere, per esempio, la composizione, che è notevole in entrambe le vignette e anche nel loro accostamento. La vignetta di sinistra, più concitata, mostra la grande diagonale bianca in primo piano in basso, a contrasto con l’altra struttura diagonale di fondo delle strisce bianche e nere della veneziana. A destra, nella medesima vignetta, i due personaggi si trovano in verticale, a dare presenza statica alla composizione, mentre a sinistra le tre teste formano a loro volta una diagonale dinamica, e il dinamismo implicito (perché di fatto nessuno dei personaggi si sta muovendo gran che) è assicurato dallo zigzag che parte dalla striscia bianca in basso, si inverte nel braccio della morta, ancora si inverte nel braccio dell’uomo a destra, e poi ancora dalla sua testa a quella dell’uomo coi baffi, e poi indietro alle due teste sul fondo: alla progressione dal basso verso l’alto corrisponde quella dal primo piano verso lo sfondo.

La vignetta di destra è più calma, e dominano le linee bianche e nere delle veneziane, ora diventate orizzontali, a contrasto con le figure verticali dei due personaggi. Ma anche qui – in misura minore – ci sono elementi dinamizzanti: le diagonali bianco-nere a sinistra, il braccio e il seno di lei, la posizione leggermente obliqua della testa e del corpo di lui, e soprattutto le linee bianche, nere e grigie della copertura del divano, che richiamano quelle del fondo contrapponendovisi come irregolarità a regolarità, dinamico a statico (senza contare che queste linee del divano sono la ripresa regolarizzata delle ombre e riflessi della giacca di lui; al tempo stesso lei è tutta pallini, boccoli e occhioni, forme di tipo circolare che la fanno emergere intensamente dal fondo, al quale lui invece appartiene molto di più – persino nel modo in cui sono tracciati gli occhi, non ellittici ma quasi lineari).

La grande diagonale bianca alla base della prima vignetta si ritrova rialzata nella parte sinistra della seconda. La composizione, è infatti, in Micheluzzi, una struttura dinamica, che incoraggia il passaggio rapido dell’occhio alla vignetta successiva. L’inchiostrazione “trasandata” sembra a questo punto assolvere la medesima funzione, impedendo all’occhio del lettore di fermarsi troppo a lungo sui dettagli molto curati, costringendolo a fluire. I tratti di pennello sono sufficientemente precisi per caratterizzare (e anche molto intensamente) i personaggi e le loro emozioni, ma al di là di questo diventano incerti, troppo rapidi, quasi confusi. Più che Raymond sembra di vedere i suoi epigoni (di valore) come Toth o Williamson, che sacrificano la precisione rappresentativa per l’effetto di fluidità. L’inchiostrazione che appare eseguita con rapidità invita a un’analoga rapidità di fruizione visiva.

In altre parole, gli inchiostri di Micheluzzi sembrano per l’appunto quelli di una testualità che chiede di essere letta assai più che guardata, ma letta proprio nella sua componente di immagine. Nel fumetto, di solito, si guarda l’immagine per leggerla, seguendo un filo discorsivo e narrativo predisposto dall’autore: poiché tuttavia guardare e leggere l’immagine non sono azioni davvero distinte, ma polarità di un medesimo comportamento visivo, troveremo fumetti le cui immagini sono più adatte ad essere staticamente guardate e altri che vogliono essere dinamicamente letti anche nelle loro figure. Enfatizzare l’aspetto del leggere (rispetto a quello del guardare) significa aumentare il coinvolgimento potenziale del lettore nella storia, cioè sottolineare attraverso la costruzione visiva la storia stessa e il suo procedere. Questo – mi sembra – è proprio ciò che fa Micheluzzi sia con le sue composizioni dinamiche che con i suoi inchiostri.

Sto (Sergio Tofano), Il miracolo di don Luciano Zimmardo, 1917 Anche questo disegno di Sergio Tofano proviene dal Fondo Gregotti. È del 1917, l’anno in cui debutta il Signor Bonaventura. Non sono riuscito a capire di che cosa faccia parte. L’immagine completa, di cui questo è un dettaglio, contiene il titolo. Forse è la testata illustrata di un racconto, o per una locandina.

Comunque sia, mi interessa qui solo come esempio del tratto di Tofano, il cui interesse sta probabilmente proprio nella sua essenzialità. È il tratto di un pennino duro, quasi per nulla modulato, che definisce le figure con poche linee tendenzialmente rettilinee, o poco poco curve (per questo, l’unico luogo del disegno in cui le curve abbondano – cioè il volto del malato – riceve poi tanto rilievo). Persino la mano al centro dell’immagine è un susseguirsi di frammenti di retta.

Con questa omogeneità e leggerezza, bisogna poi essere molto bravi a costruire l’immagine, perché, in assenza di dettagli, quello che emerge è inevitabilmente l’insieme, con le piccole discrepanze: il bellissimo dettaglio delle due dita ravvicinate nella mano al centro, che rende gentile il gesto; la piega dell’altra mano, che la mostra abbandonata; la tensione dei bottoni della federa, dentro cui il cuscino sembra quasi esplodere…

La leggerezza e irrealtà del tratto rende altrettanto leggera e irreale la situazione, e ci rivela la vocazione teatrale di Tofano. Non è la realtà che interessa a Sto, ma la sua evocazione, l’allusione alle cose, il loro racconto. La sua è una linea chiara qualche anno prima di Hergé, ma più matura e intellettuale e disillusa di quella del grande belga. Nel creare Bonaventura, darà presto vita a un anti-anti-eroe, uno che vince per sottrazione di doti: non perché sia bello, o forte o intelligente, ma perché è sgraziato, inetto e un po’ stupido.

Insomma, solo nella stilizzazione del teatro e della sua ironia ci può essere salvezza. Solo nel distillare la realtà in queste linee essenziali, costruite con cura e destinate a mettere in evidenza le opportune sfumature c’è davvero l’arte, se mai arte ci può essere. Il futurismo, ultima spiaggia della genialità italiana, sembra essere l’unica direzione possibile da prendere, ma è ben lontano dal bastare, ben lontano dal salvarci. Tofano se ne ride anche di Marinetti. Non gli piace il fracasso. Le sue linee e i suoi disegni sembrano evocare una voce bassa anche quando ci fanno ridere a voce alta. Oppure, come qui, si accompagnano a un gesto delicato, con eguale gentilezza.

Alex Raymond, Jungle Jim, 1934 Mica male come esordio per il ventiquattrenne Alex Raymond! Era nato il 2 ottobre 1909 e questa tavola, apparsa all’inizio del 1934, era probabilmente stata disegnata con qualche anticipo. La scansione proviene, al solito, dal deposito ziopaperonesco del Fondo Enrico Gregotti.

Forse il leone è ancora un po’ legnoso (gli mancava un buon modello, evidentemente), e sembra un po’ una statuetta sospesa per aria – ma il nostro Jim è già disegnato con una maestria dinamica stupefacente. Molto fa la scelta della posizione, ovviamente, insieme all’angolo di inquadratura (occhio dell’osservatore basso, all’altezza della cintura): questo scatto (lui sì, a differenza del leone) felino, con la gamba destra a terra, la sinistra sospesa e seminascosta dal braccio abbassato per afferrare la frusta, mentre il braccio sinistro cerca di mantenere l’equilibrio…

Ma la fluidità, la tridimensionalità, lo spessore di questo corpo dinamico sono poi dovuti alla sapienza degli inchiostri di questo giovanissimo Raymond. In seguito diventerà ancora più bravo, ma già qui c’è un bel po’ di pane per i nostri denti. Ingrandite l’immagine in un’altra finestra, dunque, e guardate da vicino le linee.

Le linee sono lunghe e molto modulate. Magari qualcuno più esperto di me mi saprà dire se sono segni di pennello o di un pennino molto morbido. Il pennello c’è senza dubbio, intorno: le pieghe del pantalone verso l’inguine sembrano testimoniarlo (ma potrebbero essere anche tracce di pennino ripassate due o più volte), e certamente è realizzata col pennello l’mbra di Jim in basso, così come le foglie in alto a destra.

Comunque siano state realizzate, sono queste linee lunghe e modulate a creare la fluidità del movimento del personaggio, un po’ come se la fluidità del gesto del disegnatore si ripercuotesse sull’effetto di fluidità di quello che rappresenta. Ma non è una boutade: la fluidità del gesto da sola non basta, ma associata alla forma giusta ne diventa un amplificatore potente. Qui non si sta costruendo l’effetto di un gesto improvviso e nervoso, ma quello di un’azione rapidissima, fluida e consapevole – proprio come il gesto grafico del disegnatore.

Persino l’uso del pennello (o del pennino) un po’ a secco, nelle tessiture delle ombre (del braccio sinistro e delle gambe), contribuisce all’effetto di rapidità. E lo fanno anche i colpi rapidi che descrivono i capelli, insieme con i tratti più sottili del deltoide destro o del polso sinistro.

L’immagine non è particolarmente dettagliata, né lo dovrebbe essere, visto che deve rendere l’impressione della rapidità. Però è comunque molto più definita del paesaggio che le sta attorno, ridotto davvero a poche linee e macchie. Anche questa povertà grafica dell’insieme (e perfino il tratto un po’ insulso del leone) contribuiscono a concentrare l’attenzione sul gesto del personaggio centrale.

Ora, indubbiamente, Raymond sta raccontando per immagini. Però ciò che costruisce l’effetto dinamico non è solo quello che lui ci mostra, ma anche la dinamicità stessa del suo tratto, insieme con l’evocazione di rapidità e sicurezza che esso esprime. Il che non vuol dire che Raymond fosse davvero rapido e sicuro nel disegnare; probabilmente lo era anche, ma l’essenziale è che il suo segno lo mostri tale.

Per questo è tanto più difficile dare l’idea del movimento in un’immagine fotografica, dove non puoi evocarlo attraverso la dinamicità del gesto pittorico. Disegnare è molto di più che riprodurre la realtà: nelle giuste condizioni, il dinamismo del segno stesso può valere ancora di più del dinamismo delle figure rappresentate.

Guido Crepax, Emmanuelle, 1978 Lo confesso: ho sempre considerato Crepax un disegnatore da moda e pubblicità, troppo milanese (in questo senso) per essere davvero bravo a lavorare a fumetti. Poi, certo, era un ottimo narratore, e, soprattutto, le sue invenzioni di taglio delle inquadrature e delle vignette, e le sue invenzioni di montaggio, sono state davvero importanti. Nel complesso, quindi, mi piaceva, e a volte anche moltissimo – almeno sino a quando non ha incominciato a imitare se stesso, e a buttarla tutta sull’estetismo e sull’eros; e lì io l’ho lasciato perdere.

Ingrandendo questa comunque bella immagine si vede abbastanza bene quello che Crepax sapeva e non sapeva fare. Di certo, non aveva una mano sicura; non ci sono infatti linee lunghe, qui, e tutto è ottenuto attraverso un intreccio, una tessitura di linee brevi e un po’ incerte. Persino quella che qui appare come una bella modulazione della linea che definisce le spalle dell’elegante signora, a guardarla da vicina si rivela una linea composita, fatta di linee brevi intrecciate.

Quali che fossero i suoi limiti come disegnatore, Crepax li conosceva comunque bene, e sapeva altrettanto bene giocarci. A linee incerte corrispondevano vicende di incertezza; e dove la linea non era ottimale per definire i corpi femminili, Crepax era straordinario a giocare di situazioni psicologiche, inquadrature e giochi d’insieme.

Non è però sempre stato così. La linea delle prime storie di Neutron è molto più pulita, netta, definitoria, anche se, forse, povera di capacità di diversificarsi. Le singole vignette di quegli anni sono forse più belle, più incisive, di quelle successive – ma è come se la tavolozza di Crepax vi fosse troppo limitata. Volendo espandere le proprie capacità narrative, e non essendo sorretto dalla qualità del tratto grafico, Crepax ha quindi, da un certo momento in poi, puntato su altro – facendo una scelta vincente, in fin dei conti. Il tratto si è impoverito e un po’ standardizzato, ma l’invenzione visiva è comunque cresciuta, insieme con il virtuosismo narrativo.

Per quanto importante sia la linea, evidentemente c’è, nel fumetto, molto altro su cui giocare.

Geo McManus, Bringin' up Father, frammento dalla striscia del 6 maggio 1942 Qualche volta, anche un’inchiostrazione neutra può essere utile. Ingrandendo per bene questa immagine, scansionata dall’originale conservato presso il Fondo Gregotti, si può osservare l’inchiostrazione lineare, tradizionale, pulita e regolare di Geo McManus. Da manuale, per certi versi; niente di che, per altri.

Insomma, un’inchiostrazione piuttosto neutra, poco o nulla espressiva in sé. Evidentemente, questa neutralità è voluta, e serve per mettere in evidenza altri aspetti, prima di tutto del disegno stesso, e in seconda istanza delle storie raccontate.

Qui, infatti, come sarà poi in Tintin (anzi, come è già in Tintin, ma per vie del tutto indipendenti) la pulizia del disegno è funzionale a mettere in evidenza gli elementi (figure ed eventi) rilevanti per il racconto, e quindi per la gag. Però McManus (e forse addirittura più di Hergé) ha una sapienza grandissima di disegnatore, e la storia è raccontata quasi del tutto dalle espressioni e dai movimenti dei personaggi.

A quardare questo dettaglio si capisce bene la maestria del disegnatore nel rendere l’affanno e la corsa scomposta del personaggio vestito a scacchi, mentre il nostro “Arcibaldo” è palesemente un perfetto cafone in marsina – persino nell’espressione del viso. Per non dire della deliziosa postura della grassa e gelosa signora sul fondo.

L’inchiostrazione neutra funziona benissimo quando movimenti ed espressioni sono già così caricati all’origine. Per certi versi, quindi, McManus lavora con procedimento opposto a quello di Al Capp, che invece delega proprio alla modulazione della linea gli effetti espressivi, con un dinamismo complessivo delle figure molto minore, e pure una minore enfasi sulle espressioni visive. Ma Capp insegue una sorta di realismo figurativo, che diventa caricatura proprio grazie agli inchiostri un po’ pompati – mentre McManus parte già rappresentando dei fantocci, a cui dà vita la posizione e l’espressione.

Probabilmente, gli inchiostri alla Al Capp sulle matite alla Geo McManus produrrebbero un risultato eccessivo, forzato, squilibrato. Ma non è detto: magari equilibrando in senso opposto qualche altro aspetto ancora, si può riuscire pure così.

Ernie Bushmiller, Nancy, striscia del 22-9-1946 Chi si ricorda di Arturo e Zoe, o meglio, Nancy, di Ernie Bushmiller? Questo segno pulito anticipa di quasi vent’anni quello del Barnaby di Crockett Johnson, e di poco meno di trenta, dunque, quello dei Peanuts, di cui Nancy è certamente un antecedente. Queste surreali storielle, caratterizzate dall’inventività infantile e dallo spirito pratico della protagonista, mostrano un segno maniacalmente pulito, maniacalmente regolare, maniacalmente piatto.

Questa immagine è stata presa dall’originale custodito presso il deposito di Zio Paperone, cioè, no, scusate, presso il Fondo Gregotti e mostra bene, una volta ingrandita a dovere, la precisione del segno di Bushmiller, e la sua ossessiva linearità. Certo, un segno così semplice non si presta gran che a esprimere emozioni, sentimenti, o movimenti particolari dei corpi. Ma a questo, in un fumetto umoristico supplisce benissimo la situazione (come ha saputo in seguito fare genialmente Schulz), a patto che la situazione sia a sua volta molto evidente e piena di interesse.

Ma il vantaggio del segno lineare è che i personaggi diventano facilmente l’icona di se stessi, quasi dei marchi. Sono sicuro che anche tra coloro che non saprebbero dire il nome della ragazzina, la sua capigliatura ispida col fiocco, gli occhi circolari e le guance tonde riportano immediatamente al pensiero qualcosa, e qualcosa di vagamente surreale, o demenziale.

Naturalmente, un buon marchio non è che un buon punto di partenza per un prodotto, che deve dimostrare di essere valido anche a prescindere dal marchio. Ma poi se il prodotto lo è, come questo, un buon marchio rappresenta un vantaggio straordinario.

Rappresenta anche, però, una remora al cambiamento. Nancy è Nancy, allora come oggi. Come si fa a cambiarne anche solo un ispido capello?

Walt Kelly, Pogo, dettaglio dalla striscia del 22-05-1951 Diciamo pure che quando vedo le vignette di Walt Kelly io mi commuovo. Non so bene perché. Sarà forse l’intelligenza e la raffinatezza dei dialoghi e delle battute, insieme con la tenerezza dei personaggi, e questa ugualmente tenera presa in giro di tutti loro. Pogo mi appare certe volte come l’apice insuperabile di quel tipo di fumetto che fa uso di pupazzi animali antropomorfizzati, e che doveva essere teoricamente per bambini. Un po’ come Krazy Kat, ma anche meglio.

Alla fin fine, in effetti, lo preferisco a Krazy Kat, magari di poco. E forse il punto è che di Herriman non mi prende più di tanto il disegno (che, per la sua epoca, è abbastanza standard – mentre è tutt’altro che standard quello che poi ci fa, con quel disegno lì), mentre il disegno di Kelly mi tocca il cuore.

Forse, guardando da vicino questo originale conservato presso il Fondo Enrico Gregotti, qualche intuizione la potremmo anche avere. Osserviamo allora da vicino (ingrandire in altra scheda, please) il viso di Churchy LaFemme, la tartaruga. È come se scrutassimo nelle interiora di Pogo. Vi si intravedono le tracce delle matite di Kelly, il cui segno è molto più insicuro. E poi ci sono quei pochissimi tratti di pennello che definiscono – con estrema sicurezza, invece – il profilo e l’occhio. Se ora torniamo a guardare la versione ridotta qui sopra, ci possiamo accorgere che gran parte dell’espressione di questo viso viene data dall’occhio, e in particolare dal riflesso banco che gli dà vita. Ma guardate, nella versione ingrandita, che forma strana che ha quel riflesso bianco!

E poi osserviamo la forma dei tratti di pennello, così fortemente modulati. È proprio questa linea che diventa molto rapidamente più spessa e più sottile a creare quelle rotondità che rendono teneri e infantili i personaggi (secondo la regola disneyana, a cui Kelly è notoriamente debitore). Persino il ridicolo cappellino di Churchy è disegnato secondo lo stesso principio.

La modulazione delle linee di inchiostro è dunque il punto di partenza del discorso di Kelly. Su questa base tenera e infantile, si può poi innestare – in armonico contrappunto – la realtà surreale della palude, e il quotidiano conte philosophique dei dialoghi.

Al Capp, Li'L Abner, dettagli dalla striscia del 28.08.1941 Tanto per restare sul tema degli inchiostri, della resa pittorica e della resa dinamica, ecco un esempio da Al Capp, l’impareggiabile autore di Li’l Abner (sono tre dettagli dalla striscia del 28 agosto 1941, scansionati ad alta risoluzione dall’originale conservato presso il Fondo Enrico Gregotti).

Anche qui, bisogna ingrandire l’immagine, per poterci guardare dentro sino in fondo. Il terzo dettaglio è quello più interessante e riuscito. Certo Capp era un autore umoristico, ma la sua capacità realistica non era da poco; così come magistrale è la lieve deformazione in senso caricaturale con cui riesce ad addensare sui propri personaggi tanta espressività e senso dinamico – anche quando non si muovono davvero.

Se guardiamo da vicino il terzo dettaglio (ma anche gli altri due, in misura leggermente minore), possiamo vedere il segreto del pennello di Capp, la cui linea è estremamente modulata, e pronta in qualsiasi momento addirittura a scomparire (perché un’assenza di linea, nel posto giusto, può essere addirittura più efficace della sua presenza). È la linea stessa ad essere viva, qui! E lo è ancora prima di quello che rappresenta. Basta confrontarla con le linee di riempitura del vestito, in basso, che sono linee tirate senza necessità espressiva – perché il vestito è il vestito, e non è il viso (ma poi, quando ci sono le pieghe, come nel secondo dettaglio, prendono vita pure loro!).

Rispetto all’esempio di Hugo Pratt che abbiamo visto qualche giorno fa, è incredibile come il tratto di Al Capp regga perfettamente anche questo ingrandimento estremo, e possa essere visto sia da vicino che da lontano, con pari efficacia.

(A proposito, e detto di passaggio: quanto deve avere imparato Domingo Mandrafina dagli inchiostri di Al Capp?)

Hugo Pratt A proposito di inchiostri, mi sembra che non siano niente male nemmeno questi di Hugo Pratt, che si possono osservare nel dettaglio aprendo e allargando al massimo questa immagine (presa ad alta risoluzione da un originale conservato presso il Fondo Enrico Gregotti).

Non siamo riusciti a datare questa immagine (anzi, se qualcuno ha notizie in proposito lo pregherei di segnalarmelo), ma io la situerei intorno al 1960, tra la fine del primo soggiorno argentino di Pratt e il più breve secondo periodo. Qua e là – per esempio nel modo di disegnare gli elmetti – si vedono tracce di un influsso dell’Alberto Breccia di Mort Cinder. Mi riferisco al modo di graffiare il colore, di usare anche segni bianchi, o biacca, o chissà cosa d’altro. Certo, stiamo parlando dei massimi autori di quegli anni, per cui potrebbe anche essere Breccia che ha seguito il suggerimento di Pratt (e poi Pratt l’ha abbandonato, mentre Breccia l’ha sviluppato); o potrebbe anche essere che la cosa è uscita chiacchierando tra loro e poi ciascuno l’ha sviluppata a modo suo.

Elmetti a parte, il bello di questo ingrandimento è che si può davvero entrare nel guazzabuglio di linee incerte e un po’ geometriche, e poi meravigliarsi di come quella roba lì, così apparentemente confusa, possa costruire invece un’immagine tanto efficace – quella cioè a risoluzione normale, come stampata, visibile quando si ri-zoomma un po’ indietro.

A me, la cosa che colpisce di più sono i volti dei due soldati, così espressivi. Quando si ingrandisce l’immagine sino a vedere bene i singoli tratti, sembrano invece quasi solo abbozzati, non finiti, imperfetti.

Se confrontiamo questi inchiostri di Pratt con quelli di Burne Hogart che abbiamo commentato qualche giorno fa, forse si capirà meglio il senso della mia critica a Hogart. Questi tratti di Pratt dall’aria imperfetta e inconclusa (rispetto a quelli esemplari di Hogart) si rivelano poi efficacissimi alla giusta distanza per dare dinamismo all’immagine. Paradossalmente, c’è molto più movimento in questa immagine ferma e mesta che nel gesto caricato di Tarzan. E, insieme, nemmeno un’ombra di retorica!

Burne Hogart - Tarzan 1942 Non sono mai stato sicuro che Burne Hogart sia stato un grande autore di fumetti. Tutto sommato lo trovo un po’ retorico, e un po’ pesante. Certo Tarzan era un fumetto popular, non c’è dubbio, ma l’eleganza di Hal Foster, pur rimanendo del tutto popular (e forse ancora di più) era decisamente un’altra cosa.

Sono andato a riguardarmi cosa ho scritto di Hogart nella mia Breve storia della letteratura a fumetti, e vi ho trovato queste parole:

Tarzan viene affidato a un secondo disegnatore di grande talento, Burne Hogarth (1911-96), che ne costruisce l’immagine definitiva. Hogarth ha due costanti stilistiche dominanti: l’esaltazione della plasticità muscolare del corpo umano, con riferimenti esplicitamente michelangioleschi; e la resa del dinamismo e del movimento. Si tratta di due esigenze non facilmente conciliabili, e la pur notevolissima abilità grafica di Hogarth non riesce a evitare la deriva di Tarzan verso una teatralizzazione smaccata e spettacolare, che prelude a certi esiti del fumetto superomistico dagli anni Quaranta sino a oggi, mediati attraverso l’opera di Jack Kirby.

Detto con altre parole, i miei dubbi non riguardano la capacità di disegnatore di Hogart, o meglio la sua sapienza nel disegnare le figure, ma l’effetto d’insieme del tentativo di coniugare la sua grafica monumentale e scultorea, e classicamente dettagliata, con la resa del movimento. Da notare che Hogart è maestrale in entrambe: basterebbe osservare la dinamica del gesto di Tarzan nell’immagine riportata qui in alto per rendersene conto.

Ma ho inserito questa immagine anche (e soprattutto) per altre ragioni. Si tratta di una scansione ad alta risoluzione da un originale di Hogart conservato presso il Fondo Enrico Gregotti. Se la si apre e ingrandisce, si può osservare davvero la maestria di Hogart nello stendere la china, la morbidezza e l’efficacia del suo pennello, la caratterizzazione precisa e distinta dei volti (tutti diversi l’uno dall’altro, e tutti psicologicamente riusciti) – per non dire delle pieghe degli abiti, delle ombre…

E allora, qual è il problema? Mah… forse il problema è che è tutto troppo perfetto, troppo perfetto e immobile. È bellissimo, ma non fluisce. Persino il gesto di Tarzan, reso in maniera così efficace dalla scelta esemplare del momento in cui bloccarlo (assolutamente da manuale), sembra piuttosto il gesto di una foto di scena teatrale, troppe volte rifatto per permettere al fotografo di cogliere proprio l’attimo giusto.

Questa impressione di eccesso, di un po’ finto, è secondo me la conseguenza di aver voluto tenere insieme capra e cavoli (per quanto un’ottima capra e degli straordinari cavoli), salvando la monumentalità pittorica e il dettaglio, e al tempo stesso ponendo l’enfasi sul movimento.

Ma quando un corpo si muove, la nostra percezione non è in grado di focalizzarne i dettagli! Per forza, quindi, il disegno troppo dettagliato di qualcosa in movimento avrà qualcosa di artificioso! Questo non succede in pittura, le cui convenzioni ci permettono di tenere assieme capra e cavoli; e Hogart aveva davanti agli occhi del suo immaginario proprio la pittura! Forse non si era accordo di essere un fumettista. Peccato!

Se dicessimo che Hogart, come fumettista, è stato vittima del proprio stesso talento come disegnatore forse saremmo un po’ cattivi, ma credo che non andremmo troppo lontani dal vero.

Charles Burns, Black Hole

Charles Burns abita stilisticamente un pericoloso interstizio tra l’horror e l’orrore. Dal lato di Scilla c’è l’horror, un genere letterario (cinematografico, fumettistico…) che ha i suoi stereotipi e i suoi passaggi obbligati, che ha prodotto capolavori e paccottiglia, ma che qualsiasi lettore ormai sa come affrontare, godendo di quel brividino, ridendo di quell’eccesso, ma comunque senza troppo coinvolgimento: tutto è davvero troppo irreale per crederci davvero. Dal lato di Cariddi c’è invece l’orrore, che è quel sentimento che proviamo davvero solo quando siamo davvero intimamente coinvolti, e non possiamo fare a meno di identificarci (se già non ne siamo la vittima).

Charles Burns non risiede, in verità, né presso Scilla né presso Cariddi. Sta invece lì, nel mezzo, oscillando pericolosamente ora verso un mostro ora verso l’altro. A volte quello che fa sembra horror, perché ne ritroviamo gli elementi, ma poi ci riconosciamo anche un’ironia troppo sottile, e un’angoscia troppo coinvolgente. A volte i suoi fumetti sembrano evocare l’orrore, ma poi non ci arrivano, e si fermano all’inquietudine, all’ansia del non capire quanto quello che vedo è realtà, quanto è sogno, quanto è delirio e quanto è metafora.

I suoi inchiostri sono magistrali, e determinanti per ottenere questo effetto oscillante: rendono le immagini oscure e pesanti, come nell’horror, ma sono poi troppo levigati e ossessivi per appartenergli. Sono gli inchiostri di uno sguardo lucido che osserva un abisso di orrore senza lasciarsi coinvolgere, ma con piena e sentita consapevolezza di quello che vede. Sono gli inchiostri iperrealistici, e insieme straniati, che corrispondono a racconti ugualmente iperrealistici e straniati, dove si rappresenta un mondo in cui non è il sonno bensì l’insonnia della ragione (e della quotidianità che ne consegue) a generare mostri. The American Way of Life, con il suo mito razionale e scientista, ha fatto figli, e sono i personaggi e le vicende messe in scena da Burns.

Se siete dalle parti di Parigi tra il 17 novembre e il 5 febbraio, fate un salto a Galerie Martel, e vedrete in diretta che cosa ne è di Tintin quando attraversa il sogno americano, in versione Burns.

Charles Burns, Black Hole

José Muñoz e Carlos Sampayo, Nel Bar, Quelli che, 1981, pag.14  Alex Raymond, Rip Kirby, 3 maggio 1956 Qualcosa si capisce, mi sembra, della personalità di José Muñoz e dei fumetti da lui disegnati anche solo dal suo modo di stendere l’inchiostro. Per capire meglio, possiamo prendere come termine di paragone un’immagine di Alex Raymond, a cui già abbiamo dato un’occhiata qualche settimana fa.

Diciamo che il nero di Raymond è naturalistico. Questo di per sé non vuol dire molto, perché la realisticità di ogni immagine è sempre decisa dal contesto culturale in cui la si valuta. E tuttavia nel nostro contesto culturale, che è sostanzialmente lo stesso di Raymond (almeno da questo punto di vista), possiamo dire che questi tocchi di pennello cercano di rendere l’effetto che si avrebbe in una situazione reale, o magari fotografata, con una luce violenta contro l’oscurità.

Ma se il nero di Raymond è naturalistico, allora quello di Muñoz è anti-naturalistico. Questo non vuol dire che sia irreale. Anche qui ‘è una luce violenta contro l’oscurità, e anche qui l’immagine è immediatamente riconoscibile e narrativamente efficace. Ma ci sono troppi segni, e troppo nervosi, quasi geometrici. E mancano le tessiture ad ammorbidire il passaggio trra la luce piena e la piena oscurità. Dove Raymond è morbido e insinuante, Muñoz è duro, e sembra quasi che gridi.

Mi verrebbe da dire che tra Raymond e Muñoz c’è di mezzo Pratt, e il suo uso nervoso e spezzato delle linee. È Pratt che inventa nel fumetto di avventura l’anti-naturalismo, e lo fa in maniera così fluida che spesso il suo pubblico nemmeno se ne accorge, e segue i suoi “deliri” come se fossero del tutto naturali. Rileggetevi con attenzione quel capolavoro che è “Corte sconta detta arcana”, combattendo contro la fascinazione del racconto (cosa non facile), e vi accorgerete – ma solo con fatica – quanto astrusa sia la trama, e quanto irreale il disegno.

Qui, i neri di Muñoz sono ancora più astratti di quelli di Pratt. Non sempre li si può far corrispondere a zone d’ombra, così come non sempre i bianchi sono zone di luce. Quello che importa è il contrasto, e la radicalità dell’effetto; e anche importa che l’immagine appaia complessa, composita, e richieda tempi lunghi per essere letta. È così che il racconto di Sampayo può dipanare, scena dopo scena, ma anche contrasto luminoso dopo contrasto luminoso, tutta la potenza della sua liturgia negativa.

Le linee non possono essere fluide in un mondo che celebra il male. Anche loro devono esprimere l’angoscia di chi racconta, di chi ci deve condurre a sentire e a capire.

Alex Raymond, Rip Kirby 02-11-1946, dettaglio. Edizione Comic Art 1992 Ecco di nuovo il nostro Maciullatore, questa volta dalla striscia di Rip Kirby del 2 novembre 1946. Siamo nell’ultima striscia di una storia. Il nostro villain, dato poco prima per morto, riemerge dall’acqua e viene salvato da una nave con destinazione Sudafrica, buono per la prossima riapparizione, ma per il momento fuori gioco.

Ho scansionato questo dettaglio dall’edizione da edicola realizzata da Comic Art, pubblicata nel 1992. La potrei trovare anche una bella immagine, magari un po’ scura, se non avessi sotto mano il confronto con l’originale, che potete vedere qui sotto, alla fine del post – scansionato dalla tavola di Alex Raymond conservata presso il Fondo Gregotti. (Ho giocato un po’ di luminosità e contrasto con Photoshop, giusto per rendere bianco il fondo, e per scurire appena quei neri che nell’originale non sono pieni ma nella stampa lo diventerebbero: insomma, in modo da simulare l’effetto di una resa a stampa di buona qualità)

Non vi pare che la differenza sia impressionante? Confrontate gli occhi, o il naso, e il modo in cui – per esempio, le piccole ombreggiature tratteggiate dell’originale diventano una linea spessa di nero nella copia. L’edizione Comic Art è anche leggermente deformata: a parità di altezza, è un poco più stretta. Ma questo sarebbe davvero un peccato veniale, al confronto dello scempio a cui risultano sottoposte le pennellate affilate e intensamente modulate di Raymond, che finiscono per trasformarsi in un blob di melassa d’inchiostro, dove tutte le estremità sono arrotondate, e dove tutte le linee sottili diventano spesse, non di rado fondendosi con quelle vicine.

Come accade? Non è difficile capirlo: si usa una fotocopia della fotocopia di una fotocopia. Spesso con i fumetti storici non ci sono molte alternative; e per un’edizione a basso costo le alternative, anche quando ci sono, non sono economicamente percorribili.

La cosa che stupisce è che Rip Kirby resta molto godibile persino in queste condizioni di stampa; segno che la qualità del disegno non è fatta solo di finezze, ma anche di costruzione plastica complessiva – e quella, nonostante tutto, rimane. Però sarebbe come se, nel leggere un romanzo tradotto da un’altra lingua, l’editore italiano avesse tolto tutti gli aggettivi e tutte le descrizioni di contorno, lasciando solo quello che è essenziale per capire ambientazione e trama. Magari si legge lo stesso. Magari lo si apprezza lo stesso. Però si ignora davvero tutto quello che è andato perduto, e quanto più gratificante sarebbe stato leggerlo nella versione completa!

Alex Raymond, Rip Kirby 02-11-1946, dettaglio dall'originale

Alex Raymond, Rip Kirby, 3 maggio 1956 Quello che vedete qui a fianco è un dettaglio della striscia del 3 maggio 1956 di Rip Kirby, disegnata da Alex Raymond. Il personaggio raffigurato è the Mangler, o il Maciullatore, un sinistro villain ricorrente nella serie. L’immagine è stata scansionata direttamente dall’originale dell’autore, conservato presso il Fondo Gregotti.

Non è stato Raymond a introdurre l’uso del pennello tra i disegnatori americani di fumetti. L’onore va a Noel Sickles, compagno di viaggio e di lavoro di Milton Caniff. Sickles abbandona l’universo del fumetto nel 1936, subito prima che lo stile grafico adottato da lui e Caniff faccia epoca, per diventare lo stile con cui vanno disegnati i fumetti d’avventura in America. Ma nessuno, nemmeno Caniff stesso, o Will Eisner, è arrivato alla padronanza che Raymond ci mostra con questo strumento negli anni di Rip Kirby, e in particolare in questa immagine.

Certo, non è necessariamente tutto opera del pennello, quello che stiamo vedendo. Molti tratti sottili, specie nella zona del viso, potrebbero essere stati tracciati con un pennino – che meglio si presta a ottenere certe spigolosità dinamiche, che caratterizzano tutto il disegno di Rip Kirby (esattamente al contrario di quello che succedeva qualche anno prima con Flash Gordon). Ma poi, anche parecchi tratti sottili da pennino sono stati rafforzati col pennello, per dare più incisività alle ombre – come nella linea del profilo, che dal sopracciglio destro scende al naso e alla bocca.

E comunque, l’effetto drammatico di questa costruzione monumentale, enfatizzata dall’inquadratura con il punto di vista ribassato, è tutto giocato sulle grandi pennellate nere dell’abito e della manica, che creano l’effetto di luce radente, il quale a sua volta permette di vedere il personaggio come colto da una luce violenta e improvvisa mentre emerge dall’ombra.

Il lettore affezionato di Rip Kirby è in grado di riconoscere immediatamente questa figura sinistra, che è stata al centro già di altre avventure del nostro protagonista, e che – ovviamente – era dato per morto. A dire il vero, questa immagine procura un brivido anche se non sappiamo chi è il personaggio rappresentato; tanto più lo farà dunque, quando lo sappiamo.

Ci sono due punti di forza, in questa figura. Uno è ovviamente il viso, che si vede. L’altro è la mano, nascosta nella tasca, ma messa fortemente in evidenza dal gesto, a sua volta sottolineato dalle pennellate delle pieghe della manica. La tasca nasconde probabilmente qualcosa, magari un’arma, o forse solo una mano capace di colpire. Se seguiamo il percorso della manica, vediamo che c’è una linea con tendenza ovale accennata dalla spalla in alto alla tasca in basso. E, conversamente, se da lì risaliamo tenendoci un po’ più a sinistra, un secondo arco conduce alla zona del bavero e quindi al viso. L’attenzione viene in questo modo portata alternativamente dall’uno all’altro dei due luoghi nodali, attraverso due percorsi, uno, discendente, dalla luminosità al buio; l’altro, ascendente, attraverso il buio sino alla luce del bavero e del viso.

Al centro di quel viso, il Maciullatore sta guardando noi, più in basso di lui. Proprio come nella scena madre di un film hollywoodiano, come in un Terzo uomo decisamente più cattivo dell’originale.

|

Post recenti

-

Babel, Connessioni: due antologie

-

No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?

-

La spigolatrice callipigia

-

La disalterità di Lella De Marchi

-

Lo scrutare nel buio di Laura Liberale

-

Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni

-

Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti

-

Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet

-

Dopo Mafalda

-

Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)

-

Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale

-

Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti

-

Storie di polli e di donne sedute

-

La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)

-

Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere

-

Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)

-

Scrivono di me, su Bologna in Lettere

-

Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare

-

Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito

-

Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria

|

Some Books of Mine ------------------

------------------

------------------  ------------------  ------------------  ------------------

------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog

|

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti