9 Maggio 2016 | Tags: Carlos Sampayo, fumetto, José Muñoz | Category: fumetto | Ho pensato di ripubblicare qui, a distanza di tre anni, gli articoli già usciti sulla rubrica da me curata, “Figure cifrate” sulla rivista di Laura Scarpa, Scuola di fumetto. Così, a questa distanza di tempo, non le faccio più concorrenza, e magari le faccio invece un po’ di meritata pubblicità. Continuerò con periodicità bimestrale, come quella della rivista, in modo da mantenere il distacco temporale.

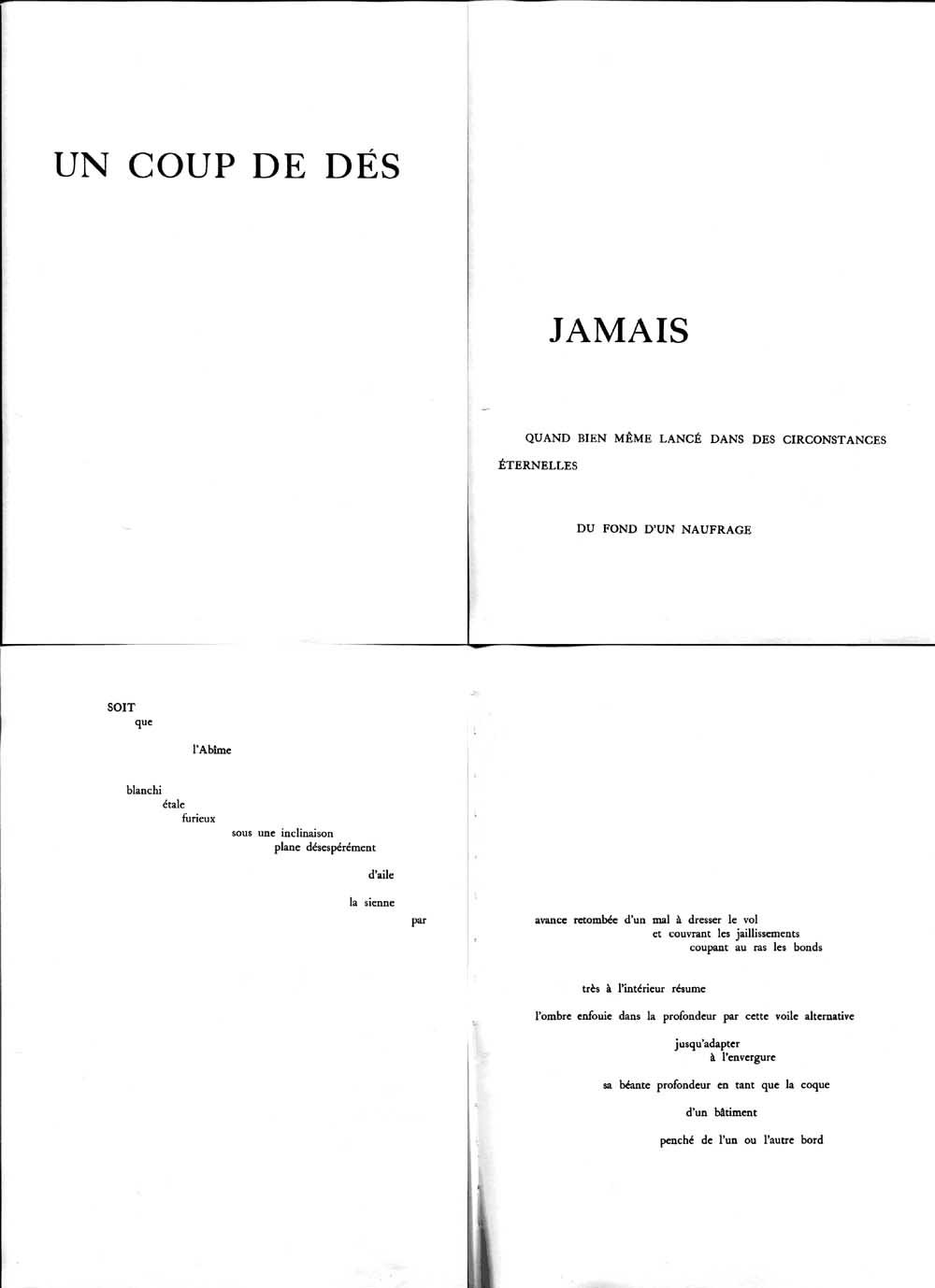

José Muñon, Carlo Sampayo, Nel Bar. Quelli che, pagina 1  José Muñon, Carlo Sampayo, Nel Bar. Quelli che, pagina 2

Abbiamo aperto questa rubrica la volta scorsa analizzando Pratt, argentino acquisito. Stavolta voglio proseguire con l’unico allievo argentino di Pratt che abbia (forse) superato il maestro: José Muñoz, qui in collaborazione, come sempre, con Carlos Sampayo. E, si sa, il rapporto tra loro non è quello tra un semplice sceneggiatore che consegna una semplice sceneggiatura a un semplice disegnatore: piuttosto, Sampayo è il principale responsabile di una sceneggiatura a cui partecipa anche Muñoz, così come Muñoz è il principale responsabile di scelte grafiche a cui collabora anche Sampayo.

Quelle riprodotte qui sono le prime due pagine dell’episodio “Quelli che” (1979) di “Nel bar”, una serie in cui ogni episodio focalizza personaggi diversi, con storie diverse, messe in parallelo dalla frequentazione del medesimo Bar da Joe (quello di Alack Sinner, per capirci, e anche lui appare di quando in quando come comparsa).

Dedichiamo qualche parola, per cominciare, agli inchiostri di Muñoz. Attraverso Pratt, questo modo di usare il nero arriva a Muñoz direttamente da Caniff, con anche un comune amore (con il quale invece Pratt non ha relazione) per il continuo interscambio tra il realistico e il grottesco. Ma ci sono anche delle differenze importanti: intanto l’uso del grottesco in Caniff è leggero e muove al riso, mentre il grottesco di Muñoz è ancora più tragico e disperato del suo realismo. E poi, più tecnicamente, laddove in Caniff come in Pratt l’uso del pennello è espressivo e dinamizzante, mentre il pennino descrive e delinea le figure, qui al pennello è riservata la funzione di riempire delle aree già ben definite, mentre è il segno del pennino a creare insieme la forma delle figure e la loro espressività. Si potrebbe quasi dire che laddove in Caniff i personaggi e le scene possono assumere forme espressive o grottesche, in Muñoz espressività e grottesco sono parte dei personaggi, nel modo stesso in cui il pennino li delinea. Anche il pennello finisce quindi per avere una funzione semplicemente descrittiva, ma in più le grandi masse nere creano effetti complessivi di equilibrio plastico. Il dinamismo non è al centro dell’interesse di Muñoz, almeno non nel senso che gli possa interessare (di solito) creare effetti di movimento rapido. Se osservate nell’insieme le due tavole di cui stiamo parlando, vi accorgerete che l’effetto dinamico complessivo (che c’è, ed è anche forte) è creato piuttosto dalla varietà delle inquadrature e delle pose (piuttosto statiche) dei personaggi, e che in questo le campiture nere hanno un ruolo importante.

Questa prevalenza del pennino, con l’uso piatto del pennello, e questa varietà di inquadrature particolari (un riferimento cinematografico obbligato qui è il Citizen Kane di Orson Welles), fanno sì che le immagini non siano di facile lettura. Ci sono molte linee, e l’assenza di mezze tinte chiede all’occhio un lavoro notevole per interpretare le immagini. Guardate la primissima vignetta e fate un esame di coscienza: avete davvero capito subito che cosa rappresenta? Oppure magari solo guardando la seconda vignetta vi è stato chiaro che cosa raffigura la prima?

In un fumetto più tradizionale si tratterebbe di un errore: troppa attenzione richiesta per ciascuna immagine, quindi un ritmo di lettura lento, con, come conseguenza, una probabile lentezza ritmica complessiva del racconto; una storia pesante, troppo impegnativa… Be’, che il lavoro di Muñoz e Sampayo sia impegnativo, è fuori discussione; ma qui la lentezza ritmica è programmata: il lettore deve leggere piano, soffermarsi a lungo su ogni vignetta, perché il racconto non deve correre, e non correndo mostra che quello che si sta raccontando non è soltanto una storia, bensì un insieme di storie intrecciate nella grande città, tra le quali la nostra è solo (quasi casualmente) quella maggiormente focalizzata.

Ed ecco quindi che, quasi a complicare ulteriormente la situazione, e mentre ancora si sta introducendo il personaggio principale e il suo ruolo, appaiono altri personaggi che sembrano non avere (e di fatto non hanno) nessun ruolo narrativo: la signora col cane della quarta vignetta, il tassista della quinta, l’hippie con lo zaino sul fondo della prima vignetta della seconda pagina, l’effeminato della quarta, i tanti personaggi della sesta. La storia principale si snoda attraverso tutte le altre storie che la toccano tangenzialmente, che il testo non racconta, ma vi fa allusione. E in questo modo, tra l’altro, proprio il Mr. Conrad oggetto del lavoro di Wilcox compare senza che ce ne rendiamo conto. Lo capiremo solo un paio di pagine più avanti, quando, accompagnando moglie e figlie alla stazione, Conrad si ritroverà inquadrato sul fondo, mentre in primo piano ci sarà di nuovo Wilcox di fronte al controllore, ma in veste di comparsa, adesso.

È così che Muñoz e Sampayo costruiscono la sensazione di due storie parallele che casualmente si incrociano tra le mille storie parallele che si sfiorano soltanto (e il Bar da Joe è chiaramente la metafora di questo avvicinarsi più o meno determinante tra percorsi diversi).

Se ora leggete la sequenza, vi accorgerete che questo è esattamente l’effetto a cui mira la sceneggiatura di Sampayo: una serie di fatti quasi casuali, attraverso cui si snoda l’unica serie di eventi con una qualche coerenza narrativa. Ma anche che Wilcox debba aver a che fare proprio con Conrad è un fatto quasi casuale. La messa a fuoco sulla storia che sta per essere raccontata è lenta e progressiva, proprio come la messa a fuoco sulle singole immagini di Muñoz.

(altre osservazioni su queste tavole si possono trovare in un post del mio blog: www.guardareleggere.net/wordpress/2013/01/28/)

José Muñoz y Carlos Sampayo, Nel Bar (Quelli che) pp.1-4 Prosegue il mio corso “Maestri del fumetto“. Venerdì scorso abbiamo parlato di una storia di Muñoz e Sampayo del 1979 (la prossima settimana Little Nemo, poi Pazienza; e poi il secondo modulo con Watchmen, Fuochi, Arzack e L’Incal, Flash Gordon e Sharaz-de di Toppi).

Nel ’79 Muñoz e Sampayo sono già gli idoli della nuova generazione dei fumettisti italiani da almeno quattro anni, da quando, cioè, su Alter ha iniziato a uscire Alack Sinner. La serie Nel bar ne è uno spin off, che riprende ed espande la tendenza dei due autori a fare delle loro storie quanto più possibile un racconto collettivo, in cui la storia principale (quella che costituisce il motore narrativo centrale) è in realtà accompagnata da una sorta di affresco del mondo circostante, in cui ora si narrano ora si lasciano intuire innumerevoli altre storie. Il bar al centro del discorso è quello frequentato anche dallo stesso Alack (che in questa serie, infatti, collateralmente a volte appare), ed è semplicemente il fulcro, il punto di intersezione di tante storie metropolitane di amarezza, angoscia o speranza. Ogni episodio è centrato su una vicenda sola, ma a volte si intravedono sprazzi delle altre (personaggi, situazioni…); e continuamente, oltre a questo, mille piccole vicende collaterali entrano marginalmente in gioco.

Questo discorso collettivo, polifonico, complesso, ha bisogno di una tecnica narrativa che lo sorregga. E, nell’ambito del fumetto, tecnica narrativa vuol dire prima di tutto tecnica grafica, capacità di costruire anche singole immagini (oltre alla relazione tra loro) da cui la polifonicità, la plurinarratività intrinseca, possa emergere.

La storia che ho scelto come esempio (“Quelli che”, la seconda della serie), è esemplare da questo punto di vista. Ne ho riportato qua sopra le prime quattro tavole. Il lettore ricorrente di Muñoz e Sampayo, all’iniziare la lettura, sa che si deve aspettare una certa incertezza iniziale: ci sarà, certo, una vicenda centrale, ma non è detto che quello che sta iniziando a leggere ne faccia parte, e, soprattutto, non c’è modo di sapere in che modo ne farà parte. Ma anche chi invece si avvicina per la prima volta alle storie dei due autori argentini non può fare a meno di notare la complessità dell’immagine, e la ricercata difficoltà di mettere a fuoco gli elementi chiave dell’immagine.

Per esempio, la prima vignetta richiede qualche secondo di indagine visiva per poter capire che si sta inquadrando l’interno di una valigia aperta, in corso di preparazione – il che insieme alla didascalia “Chicago, 2 gennaio 1979” ci indica che c’è qualcuno che in quella data si prepara a partire da Chicago. Proprio per questo, la seconda vignetta ci invita a rilassarci: ora il personaggio è chiaramente visibile, e la valigia pure, insieme con i dettagli della stanza. Ma proprio questo rilassamento cognitivo non ci aiuterà a osservare l’oggetto più importante contenuto nella valigia: una pistola. Poco male; avremo altre occasioni per capire, poco dopo, che mestiere eserciti questo personaggio.

L’unica vignetta di questa pagina in cui il personaggio, Mr. Wilcox, sia chiaramente visibile e al centro dell’attenzione, è la terza, quando saluta il portiere, che gli risponde dandogli un nome. Nelle due vignette che seguono, due personaggi occasionali dominano rispettivamente la scena: una signora infagottata con un cane in braccio, e un taxista di colore chiacchierone.

Le inquadrature sono tutte particolari, stranianti: dall’alto, da dietro un po’ in basso, persino leggermente diagonale la terza, certamente dal basso la quarta, ancora dall’alto e trasversale la quinta. Se dovessimo dare ascolto letteralmente ai suggerimenti di Will Eisner (in Comics and Sequential Art), dovremmo considerare questa sequenza come un catalogo di errori. Eisner sottolinea infatti come il cambio continuo di inquadratura spettacolarizzi la narrazione a spese di ciò che viene narrato: l’attenzione non può concentrarsi troppo sulle cose raccontate, perché il cambio continuo di inquadratura richiama di per sé l’attenzione, suggerendo una varietà di sguardi diversi sulla sequenza dei fatti.

Ma, appunto, la logica narrativa di Eisner è differente da quella di Muñoz e Sampayo. Eisner vuole che la nostra attenzione stia tutta sul racconto, perché il suo discorso passa essenzialmente da lì (e il suo magistrale disegno è interamente votato a questo scopo). Muñoz e Sampayo, viceversa, vogliono darci una visione problematica della storia. Se la varietà delle inquadrature rimanda a una varietà di sguardi sulla vicenda, questo va benissimo, e aggiunge elementi alla polifonicità, alla plurinarratività di cui si parlava sopra. Inoltre, il cambio continuo di inquadratura, aggiunto al punto di vista spesso inconsueto, ci costringono a rallentare la lettura, a leggere lentamente, a spendere più tempo su ciascuna immagine, a rallentare il ritmo, a riflettere – come allo stesso scopo mira anche la modalità del disegno, così antinaturalistica, così giocata sulle opposizioni radicali di masse bianche e masse nere, e sul tratto graffiato del pennino.

Il gioco continua poi nella seconda tavola. Anche qui c’è una sola vignetta, la seconda, in cui Wilcox è inquadrato con chiarezza: nelle altre dominano o i dettagli (la terza e la quinta vignetta) o le situazioni e i personaggi collaterali (le altre). A questo punto anche il lettore che affronti per la prima volta le storie di Muñoz e Sampayo ha compreso la natura polifonica del gioco. Per questo lui come il lettore abituale non hanno modo di accorgersi che Horace Conrad, la vittima commissionata a Wilcox, di cui vediamo la foto nella terza vignetta, compare anche nell’ultima, mentre bacia la moglie. L’attenzione del lettore è tutta mirata a rintracciare Wilcox, nella scena, e a catalogare come ambiente tutto il resto.

Allo stesso modo, alla fine di pagina 4, con una vignetta costruita in maniera speculare a quella di pagina 2, l’attenzione del lettore sarà focalizzata su Conrad, la cui vicenda è ora focalizzata; e non è detto che il lettore arrivi a rendersi conto che il personaggio di spalle in primo piano, che qui fa da quinta per l’azione di sfondo, è proprio Wilcox – e dunque questa immagine racconta la medesima situazione dell’altra, ma da un punto di vista opposto.

Si sono raccontate le storie dei due personaggi in maniera indipendente, sin qui, eppure, quasi senza che ce ne accorgiamo, queste storie si sono già intrecciate. Ma si sono intrecciate così come, analogamente, si intrecciano continuamente nella metropoli centinaia di storie – e non è detto che l’intreccio sia poi rilevante e foriero di conseguenze. La focalizzazione sulla vicenda raccontata avviene in questo modo piano piano, e ugualmente piano piano emergerà, nelle pagine che seguono, la sua natura paradossale. Il rallentamento ritmico prodotto dalla complessità del disegno, delle inquadrature, e della focalizzazione narrativa, è funzionale a rendere l’effetto di questa normalità sfaccettata, in cui sembra che nulla di rilevante accada.

E tuttavia, poiché sappiamo sin dall’inizio che ci sarà un omicidio, questa normalità, questa lentezza narrativa, è anche funzionale a far salire fortemente la tensione, tanto più perché i fatti sembrano svilupparsi in direzione opposta a quella che ci dovremmo aspettare. Una storia psicologica. Be’, sì, certo, come sempre in Muñoz e Sampayo; ma anche una storia, come sempre in Muñoz e Sampayo in cui la psicologia corrisponde alla sociologia e all’antropologia, ovvero in cui le tensioni personali (magnificamente descritte) sono al tempo stesso tensioni sociali, modi di essere collettivi, regole di un certo vivere comune. È anche questo rapporto tra interiorità e collettività che rende grandi queste (e molte altre) storie dei due autori argentini.

Muñoz y Sampayo, "Billie Holiday" Sono andato a sentire, qualche giorno fa, Laura Pigozzi parlare di Billie Holiday. Laura Pigozzi è psicoanalista ma anche cantante jazz. Il ciclo era quello di Polifonia del femminile (info qui) a cui avevo partecipato anch’io l’anno scorso parlando di Diane Arbus. L’idea del ciclo di incontri è quella che il relatore parla di una donna che, per qualche motivo, l’ha colpito molto – e cerca di comunicarne al pubblico le ragioni. Sono sempre presentazioni molto sentite, dunque; e quella dell’altro giorno lo è stata particolarmente. Quando poi ci è stato mostrato un video del ’59 (l’anno in cui Billie è morta) in cui canta Strange Fruit, il pubblico era visibilmente commosso, me compreso.

Io però non potevo fare a meno di pensare a un’altro resoconto emozionante su Billie Holiday, quello di José Muñoz e Carlos Sampayo, e una volta tornato a casa sono andato a rileggermelo. L’edizione italiana (Milano Libri – Rizzoli) è del 1993. In copertina c’è lei che canta, accompagnata da una coppia di pianisti dai capelli impomatati e con un’aria più latino- che afro-americana, in cui è difficile (ma non impossibile) riconoscere i volti dei due autori giovanissimi, all’età che potevano avere quando lei era ancora viva.

Il disegno di Muñoz colpisce come sempre, cioè violentemente. Però, una volta tanto, vorrei parlare piuttosto della sceneggiatura di Sampayo – anche se bisogna sempre avvertire, parlando di loro, che l’interscambio tra i due autori è sempre molto forte, per cui non esiste una sceneggiatura precedente che viene poi messa su pagina con i disegni, bensì un lavoro comune di progetto e realizzazione nel quale Sampayo è soprattutto sceneggiatore (ma interviene anche nelle scelte grafiche) e Muñoz è soprattutto disegnatore (ma interviene anche nelle scelte narrative).

Il racconto di questo libro è – diciamo così – polifonico: siamo al trentennale della morte della cantante, cioè il 17 luglio 1989, anzi, la notte prima; un giornalista che non sa nulla di lei viene incaricato di scrivere il pezzo per la commemorazione; non è molto contento di dover passare la notte in redazione, invece di raggiungere l’amante, che lo tempesta di telefonate; ma poi, inizia a scoprire la vita di lei, e ad appassionarsi alla cosa. Contemporaneamente, dall’altra parte della città, un uomo (nel quale chi conosce i lavori precedenti di Muñoz e Sampayo può riconoscere Alack Sinner) ascolta la voce della Holiday, e ricorda alcuni episodi che hanno intrecciato (marginalmente) la sua vita con quella di lei – e alla fine del libro andrà a posare un mazzo di fiori sulla sua tomba. Queste due diverse modalità di rievocazione (fredda e oggettiva – ma progressivamente sempre più partecipata – l’una, memore e appassionata l’altra) si intrecciano con i momenti della vita di lei, raccontati a questo punto senza un ordine preciso, ma seguendo ora l’una ora l’altra delle due rievocazioni: i difficili rapporti con i suoi uomini, che l’hanno sistematicamente sfruttata; la dipendenza dall’eroina e dall’alcol; i numerosi arresti; ma anche il rapporto singolare con Lester Young, il suo successo e la sua bellezza. Come pure la sistematica ignoranza della sua esistenza da parte dei bianchi, e l’adorazione, quasi venerazione, da parte dei neri.

Certo, la vita di Billie Holiday si presta bene a un racconto dai toni forti; non c’è bisogno di pigiare sull’acceleratore dei sentimenti, perché tutto sembra già al massimo da sé: il genio e la capacità creativa, insieme all’assoluta incapacità di stare davvero al mondo, facendo le scelte – non dico giuste – ma almeno non troppo sbagliate. Insomma una tragedia (nel senso teatrale) bell’e pronta, sfornata dalla storia della sua vita, e tanto più forte perché tutta vera.

Per questo Sampayo complica il gioco, e lo rende il racconto di un racconto, anzi di due; e Billie viene narrata attraverso il mito che la circonda, un mito fatto di luci spendenti e oscurità terribili, attraverso cui i sentimenti più dolci – come quelli che sembrano emergere dalla conversazione con Pres (Lester Young) si trovano presto sistematicamente annegati dalle durezze che li circondano – basate fondamentalmente sul pregiudizio, sull’incomprensione e sui luoghi comuni.

Tutto questo viene raccontato per spezzoni, passando di colpo da un momento della vita di lei a un momento del presente, in cui il giornalista è incalzato dall’amante che lo aspetta, o Alack è sommerso dai ricordi, e poi di nuovo alla storia di lei. Ogni evento è un breve flash, un po’ più lungo o un po’ più corto, ma comunque sempre un frammento che emerge nel frastuono collettivo degli eventi, quelli del presente come quelli della storia, quelli individuali come quelli collettivi.

Billie Holiday, il racconto a fumetti di Muñoz e Sampayo, è come una jam session in cui le voci soliste si alternano a scatti, emergendo sulla voce collettiva – la quale però rimane comunque ben presente, scandita dalla differenza e dai pregiudizi razziali. E la diversità di comportamento tra la comunità bianca e quella nera si riverbera anche nel presente, come quando il giornalista si accorge proprio studiando la vita di una donna nera che c’è lì, vicino a lui, un uomo delle pulizie nero, che lui non ha mai notato prima, ma che lavora in quel posto da ben 17 anni…

La violenza della vita di ieri non è molto diversa da quella della vita di oggi, proprio come la difficile emersione dei sentimenti. Esemplare è la parabola di Rufus, uno degli uomini di lei che se ne approfitta e la maltratta (mentre lei lo difende sino all’ultimo), che la vita conduce all’umiltà, e si incontra con Alan sulla tomba di lei, a portare i fiori.

Sampayo sa benissimo di maneggiare una materia pericolosa, che facilmente degenera nella retorica scandalistica dei quotidiani. Per questo gioca attraverso questi cambi fulminei di punto di vista, per cui siamo in un momento del tutto dentro alla storia di lei, vivamente compartecipi di quello che sente, e un momento dopo del tutto fuori, distaccati, quasi tecnici; e non c’è comunque tempo per la commozione, non c’è tempo per soffermarsi sui dettagli morbosi. Eppure, persino nella seconda modalità, quella cronachistica e distaccata, finiamo per coinvolgerci.

Proprio come sulla copertina del libro, Muñoz e Sampayo si sentono evidentemente del tutto coinvolti. E pure noi, i lettori, lo siamo sin dalla prima pagina, quella in cui la voce di Billie parla dal mito che la accompagna: “Sfiorerò tutte le tonalità e vi farò sentire che la mia voce non è solo la voce di Billie, ma viene da una voce che è quella di tutti. Anche se solo io mi chiamavo Billie Holiday. Lady Day.” (traduzione: Fiorella Di Carlantonio)

Ritrovate Alack Sinner

Il Sole 24 Ore, 26 maggio 1996

Per circa un decennio, dalla metà degli anni Settanta alla metà degli Ottanta, il fumetto italiano ha vissuto una stagione magica, per creatività degli autori e attenzione del pubblico. In quegli anni il racconto a fumetti è diventato in Italia un prodotto adulto e raffinato, spesso libero di esprimere al meglio una vocazione espressionista ed intimista, un tentativo di raccontare quello che a fumetti non si era mai raccontato.

All’origine di questa fioritura sta, con particolare rilievo ed enorme rispetto da parte di tutti gli autori che ne hanno seguito le tracce, una coppia di autori argentini, allora esuli politici, venuti a pubblicare sulle nostre riviste – invertendo una tradizione che vedeva gli autori italiani emigrare a Buenos Aires, con Hugo Pratt tra i tanti. Si tratta di José Muñoz e Carlos Sampayo, rispettivamente disegnatore e sceneggiatore di una serie iniziata nel 1975, e intitolata Alack Sinner.

Benché si trattasse di una serie poliziesca di ispirazione chandleriana, sin dall’inizio Alack Sinner aveva colpito più per l’intensità emotiva, caricata magistralmente dal segno difficile di Muñoz, che non per l’intricatezza degli enigmi. Nel giro di qualche anno dei temi classici della detective story in Alack Sinner restava sempre meno, e una dopo l’altra le storie diventavano vicende di umanità, amicizia e disperazione metropolitana. Il nome del protagonista (che, in inglese suona come: io, povero peccatore) corrispondeva sempre di più al programma narrativo che veniva svolto.

Con la storia Trovare e ritrovare, del 1981, l’introverso, difficile Alack lascia la professione di investigatore. Per la prima volta non c’è nemmeno più la falsariga della detective story a condurre la trama. La vicenda di questo lungo racconto procede per episodi: Alack va a trovare il padre, che non vede da lungo tempo, e con cui non ha molto da dire, incrocia la sua indifferenza con la fama di Frank Sinatra, e gli eventi lo portano a reintrecciare la sua vita con quella di Enfer, una donna di colore con cui aveva avuto tempo prima una relazione. Sarà la notizia di aver avuto con lei una figlia a scuoterlo dalla propria melanconia, proprio mentre un poliziotto ubriaco cerca di ammazzarlo per antichi rancori e Sinner è costretto a difendersi, finendo in galera per omicidio.

La vicenda ha un finale problematico ma positivo. L’ex detective recupera un senso alla propria esistenza, anche attraverso le storie che apprende dai compagni di cella nel periodo in cui si trova in prigione. La paternità non si annuncia facile, ma è un occasione per non ripetere il rapporto da lui avuto con il proprio padre.

Il segno di Muñoz è tagliente, impietoso. Riempie i volti dei personaggi di segni di vita vissuta, oppure li lascia spogli, come maschere senza sentimento. I bianchi e neri netti, senza tinte intermedie disegnano spesso figure grottesche, violentemente caricaturali. E Sampayo racconta la storia di Sinner facendola attraversare da mille altre storie, così che la New York che ne esce appare davvero come un intrecciarsi di vite.

Dopo quindici anni dalla sua pubblicazione su rivista, questo testo cruciale, tanto amato da una generazione di autori e lettori di fumetti, esce finalmente in volume. Lo si rilegge con la stessa emozione di allora, con, in più, come l’impressione di ritrovare un vecchio e caro amico.

José Muñoz, Carlos Sampayo, Alack Sinner. Trovare e ritrovare, Milano, Hazard Edizioni

pp. 118, £. ***

José Muñoz e Carlos Sampayo, Nel Bar, Quelli che, 1981, pag.14  Alex Raymond, Rip Kirby, 3 maggio 1956 Qualcosa si capisce, mi sembra, della personalità di José Muñoz e dei fumetti da lui disegnati anche solo dal suo modo di stendere l’inchiostro. Per capire meglio, possiamo prendere come termine di paragone un’immagine di Alex Raymond, a cui già abbiamo dato un’occhiata qualche settimana fa.

Diciamo che il nero di Raymond è naturalistico. Questo di per sé non vuol dire molto, perché la realisticità di ogni immagine è sempre decisa dal contesto culturale in cui la si valuta. E tuttavia nel nostro contesto culturale, che è sostanzialmente lo stesso di Raymond (almeno da questo punto di vista), possiamo dire che questi tocchi di pennello cercano di rendere l’effetto che si avrebbe in una situazione reale, o magari fotografata, con una luce violenta contro l’oscurità.

Ma se il nero di Raymond è naturalistico, allora quello di Muñoz è anti-naturalistico. Questo non vuol dire che sia irreale. Anche qui ‘è una luce violenta contro l’oscurità, e anche qui l’immagine è immediatamente riconoscibile e narrativamente efficace. Ma ci sono troppi segni, e troppo nervosi, quasi geometrici. E mancano le tessiture ad ammorbidire il passaggio trra la luce piena e la piena oscurità. Dove Raymond è morbido e insinuante, Muñoz è duro, e sembra quasi che gridi.

Mi verrebbe da dire che tra Raymond e Muñoz c’è di mezzo Pratt, e il suo uso nervoso e spezzato delle linee. È Pratt che inventa nel fumetto di avventura l’anti-naturalismo, e lo fa in maniera così fluida che spesso il suo pubblico nemmeno se ne accorge, e segue i suoi “deliri” come se fossero del tutto naturali. Rileggetevi con attenzione quel capolavoro che è “Corte sconta detta arcana”, combattendo contro la fascinazione del racconto (cosa non facile), e vi accorgerete – ma solo con fatica – quanto astrusa sia la trama, e quanto irreale il disegno.

Qui, i neri di Muñoz sono ancora più astratti di quelli di Pratt. Non sempre li si può far corrispondere a zone d’ombra, così come non sempre i bianchi sono zone di luce. Quello che importa è il contrasto, e la radicalità dell’effetto; e anche importa che l’immagine appaia complessa, composita, e richieda tempi lunghi per essere letta. È così che il racconto di Sampayo può dipanare, scena dopo scena, ma anche contrasto luminoso dopo contrasto luminoso, tutta la potenza della sua liturgia negativa.

Le linee non possono essere fluide in un mondo che celebra il male. Anche loro devono esprimere l’angoscia di chi racconta, di chi ci deve condurre a sentire e a capire.

Carlos Gardel fu un cantante straordinario. Non saprei dire se le canzoni che lui cantava erano davvero belle. Ascoltate oggi, poi, rivelano tutta la loro età, e le mode, le consuetudini, le idiosincrasie di un’epoca così lontana. Però, cantate dalla sua voce mi restano nelle orecchie (anzi, mi sono nelle orecchie, proprio ora mentre scrivo) come momenti di emotività straordinaria. Poco importa che io mi ripeta che appartengono a un mondo a me lontano nello spazio e nel tempo, e lontano pure ideologicamente e culturalmente. Persino io, italiano del 2010, non riesco a non fremere di strane emozioni al sentire questa voce che proviene dall’Argentina degli anni Trenta. Magari la ragione per cui non posso dire se quelle canzoni fossero belle in sé, è che è talmente forte l’impronta della sua voce che finisce per essere quella l’unica cosa che conta.

C’è poco da stupirsi dunque del fatto che, nella sua epoca e nel suo paese, Gardel fosse già un mito quando era vivo. Poi, la consacrazione della morte improvvisa, in un incidente aereo in Colombia nel 1935, lo proiettò per sempre nella dimensione del simbolico: non solo una voce mitica, capace di provocare straordinarie emozioni in chi la ascolti, ma il mito stesso dell’Argentina, l’incredibile simbolo di un’identità nazionale basata sul tango, sulla virilità, sulla capacità seduttiva, e sulla capacità di produrre e di provare emozioni. (Assai meglio che in Italia, comunque, dove, quando va bene, l’identità nazionale si fonda sul calcio, e quando va male… meglio lasciar perdere…)

A parte Maradona, l’Argentina non ha prodotto solo Gardel. Già solo nei campi per cui ho qualche interesse dovrei elencare tanti nomi. Stranamente, tutti condividono con il nome di Gardel una qualche impronta di tipo mitico e simbolico. Certo nessuno quanto lui, ma per chi ha qualche amore per la letteratura il nome di Jorge Luis Borges produce un effetto analogo. E per chi ama la letteratura a fumetti, l’Argentina è stata particolarmente generosa: se dico Hector Oesterheld o se dico Alberto Breccia, chi sa di che cosa parlo sente passare un fremito.

Non so se succeda a tutti. Come europeo, o forse magari proprio come italiano (e credo che succederebbe anche se io fossi spagnolo), la sensazione che provo è che in Argentina sia ancora presente nell’aria una dimensione mitica che è esistita anche qui, ma che nel corso del Novecento si è progressivamente estinta – o, meglio sarebbe dire, si è progressivamente banalizzata. È come se la cultura Argentina apparisse come la versione rimasta giovane di qualcosa che qui è irreparabilmente invecchiato.

Questo non significa che la cultura argentina (sto parlando di cultura in senso antropologico) sia qualcosa di universalmente apprezzabile. Certi suoi aspetti (come il machismo, per esempio) mi appaiono volgari e persino ridicoli. Ma il mito non è qualcosa di etico: è un respiro brutale, fascinoso per la sua brutalità, che è tale nel bene come nel male. È qualcosa che rimpiangiamo anche quando non rimpiangiamo i suoi contenuti. Lo rimpiangiamo perché contiene un’energia, un piacere di vivere, che è sconosciuto in sua assenza. Se potessimo, vorremmo vivere in presenza del mito, senza subirne le conseguenze brutali. Sembra che non sia possibile, e che siamo condannati a oscillare eternamente tra la valutazione razionale che ci salva la vita, e la passione mitica che ce la riempie di senso.

Per chi è appassionati di letteratura a fumetti, c’è almeno un altro nome mitico che proviene dall’Argentina, anzi due, quello della coppia di autori José Muñoz e Carlos Sampayo. Il fumetto italiano deve loro moltissimo, persino quello popolare alla Bonelli. Ma la loro produzione è certamente una produzione colta, non foss’altro per la non facilità della lettura, tanto visiva quanto narrativa, delle loro opere.

Non sono un mito per questo, tuttavia. Chi, come me, ne segue il lavoro dalle prime pubblicazione italiane degli anni Settanta, conosce bene lo strano groviglio di emozioni che persino le storie hard boiled del primo Alack Sinner sono in grado di produrre. A quell’epoca sia lo stile grafico di Muñoz che quello narrativo di Sampayo erano ancora decisamente più lineari di quello che sarebbero stati poi, ma era già presente un gioco polifonico di voci, di punti di vista, di vicende interallacciate che facevano di Alack Sinner un fumetto particolare e notevole.

Forse quello che era proprio di Muñoz e Sampayo sin dall’inizio era la capacità di vivere (e trasmettere) il mito con tutta la violenza che esso ancora vive nell’aria di Buenos Aires, e di fornircene una versione critica, mediata dall’occhio di chi si rende conto della sua problematicità etica. Ma questo non viene fatto discutendo il problema, bensì presentandolo attraverso la pluralità delle voci e dei punti di vista. In questo modo, anche se il mito viene messo in discussione, e lo sguardo critico dell’intellettuale razionale si sente soddisfatto, in realtà non c’è nessuna vera e propria razionalizzazione del mito; c’è piuttosto uno scontro tra mitologie differenti, che continuano a conservare il loro fascino terribile, la loro negatività sinistra, e la loro feroce vitalità.

Non c’è nessuna soluzione, nessuna ideologia razionale e positiva, nel discorso di Muñoz e Sampayo. Non c’è nemmeno l’utopia socialista, che promette la soluzione di tutti i problemi, ma a costo proprio di uccidere il mito. Ovviamente non c’è nemmeno l’utopia capitalista, che maschera di razionalità l’emersione di altri miti, ben meno soddisfacenti di quelli antichi. Semmai Muñoz e Sampayo si permettono di prendere questi (poveri) nuovi miti, e di metterli a contrasto con quelli tradizionali: in questo modo la dimensione etica (e la condanna implicita delle atrocità) emerge con forza, ma senza cancellare, senza diminuire nemmeno di un soffio la vitalità perversa e fascinosa del mito. Sin dall’inizio, leggere le storie scritte da Carlos Sampayo e disegnate da José Muñoz è stato un atto di confronto con una dimensione profonda e contraddittoria, dotata dello stesso fascino che possiedono i miti greci, terribili e meravigliosi proprio per la loro commistione di giustizia e di orrori.

Cosa succede quando il mito attuale e impietoso di Muñoz e Sampayo si confronta col mito stesso dell’identità argentina, Carlos Gardel? "Carlos Gardel" di José Muñoz e Carlos Sampayo, Nuages 2010

Non c’è un racconto vero e proprio della vita di Gardel, in questo romanzo. La falsariga è data da un dibattito televisivo sul cantante e sull’identità nazionale argentina, combattuto da due antipaticissimi contendenti, fieramente avversi l’un l’altro: l’uno nel difendere tutte le doti (tipicamente argentine) che si attribuiscono a Gardel, l’altro nel metterle tutte in discussione, una dopo l’altra. Ma il loro dialogo si intreccia con gli episodi stessi della vita di Gardel, e con le tante visioni delle persone che lo hanno accompagnato: il tutto quindi in una composizione corale, polifonica, che, nell’effetto complessivo, ha una struttura che è più simile a quella di un brano musicale (magari proprio un tango) che non a un racconto tradizionale.

Non è il cantante Carlos Gardel a essere messo in discussione: su quello e sulla sua capacità strepitosa nessuno esprime mai il benché minimo dubbio. Gardel è davvero il mito argentino, per tutti, allora come ora. Ma cos’è questo mito? Muñoz e Sampayo lo perpetuano, paradossalmente, proprio conducendoci ad osservarne, a patirne, tutti i lati oscuri – ma anche a godere di quelli luminosi, vitali. Persino quando non è possibile separarli.

Ho letto e riletto il loro libro. Poi non potevo non riascoltare Gardel.

|

Post recenti

-

Babel, Connessioni: due antologie

-

No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?

-

La spigolatrice callipigia

-

La disalterità di Lella De Marchi

-

Lo scrutare nel buio di Laura Liberale

-

Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni

-

Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti

-

Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet

-

Dopo Mafalda

-

Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)

-

Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale

-

Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti

-

Storie di polli e di donne sedute

-

La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)

-

Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere

-

Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)

-

Scrivono di me, su Bologna in Lettere

-

Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare

-

Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito

-

Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria

|

Some Books of Mine ------------------

------------------

------------------  ------------------  ------------------  ------------------

------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog

|

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti