Raccolgo la sfida di Andrea Inglese a parlare di poesia in prosa, di lirica e di lirismo, proseguendo qui la conversazione avviata con i commenti al suo articolo “Poesia in prosa e arti poetiche. Una ricognizione in terra di Francia” uscito su Nazione Indiana.

Prima di tutto voglio raccogliere un termine che appare nel controcommento di Inglese, dove dice che la lirica novecentesca è zeppa di periferie antiliriche estremamente interessanti. Il termine è periferie. La parola periferie mi piace perché, usata in questo contesto, occupa un’area semantica opposta a quella di avanguardie. Parlare di avanguardie, nell’arte (e non solo) del Novecento, significa parlare di gruppi che hanno al loro centro un’idea forte (e fin qui niente di male) che resta produttiva sino a quando non prendono il potere – ma a questo punto si trasforma in una sorta di dittatura (culturale, o magari del proletariato). Non è successo solo con i Bolscevichi nel ’17, ma anche con la neoavanguardia italiana e con la musica colta del dopo-Darmstadt: l’idea diventa talmente forte che a un certo punto sembra davvero rappresentare lo spirito del tempo (o è facilmente spacciabile come tale), e chi vi si contrappone è facilmente bollabile come reazionario.

Se si ragiona in termini di periferie, si capisce invece come qualsiasi pretesa di rappresentare lo spirito del tempo è velleitaria, perché ogni autore di valore, ogni gruppo di successo, anche ogni avanguardia non fa che rappresentare uno spirito del tempo – perché la realtà è complessa, e gli spiriti che convivono sono tanti. Avendo molto amato diversi autori della neo-avanguardia italiana, ho fatto fatica io stesso a suo tempo ad accorgermi che quella linea rappresentava certo qualcosa, ma che lasciava ugualmente fuori molto altro. Quel tipo di intellettualismo ha i suoi pregi e il suo fascino, ma risponde solo ad alcuni dei miei bisogni di lettore di poesia. Mi ha sempre molto colpito come vi si inserisca e ne esca un autore come Antonio Porta, che io reputo fortemente e originalmente lirico – a dispetto di tutte le teorizzazioni sull’oggettività e l’oggetto che gli stanno attorno. (E d’altra parte, la nozione eliotiana e montaliana stessa di correlativo oggettivo non è affatto antilirica in sé, mi pare)

Forse il problema è decidere quali siano davvero i confini della lirica. Io Marinetti ce l’ho sempre visto dentro, e ugualmente Soffici, per prendere un poeta futurista magari un po’ meno profetico, ma probabilmente anche più capace. Il loro essere contro è tutto basato sull’esaltazione dell’emotività. Magari una lirica superomistica, se mi si permette il quasi-ossimoro – ma non ancora un’epica come quella del D’Annunzio di Maia, che sta loro certamente dietro.

Quello che temo è che i termini di ciò che è lirica e di ciò che è antilirica siano così incerti da permettere di discutere vanamente per giorni. Credo che lo si veda bene, per esempio, nelle scelte fatte da Enrico Testa nella sua antologia Dopo la lirica. Confesso che nel leggerla, io non mi sono affatto sentito “dopo la lirica”.

Il lirismo, semmai, mi appare come la caricatura della lirica. Caricatura nel senso letterale, non necessariamente negativo, di espressione caricata, in cui certi tratti vengono esasperati e diventano per questo più immediatamente riconoscibili. Per cui, senza dubbio, anche certa grande lirica è liricistica, mentre Marinetti non lo è.

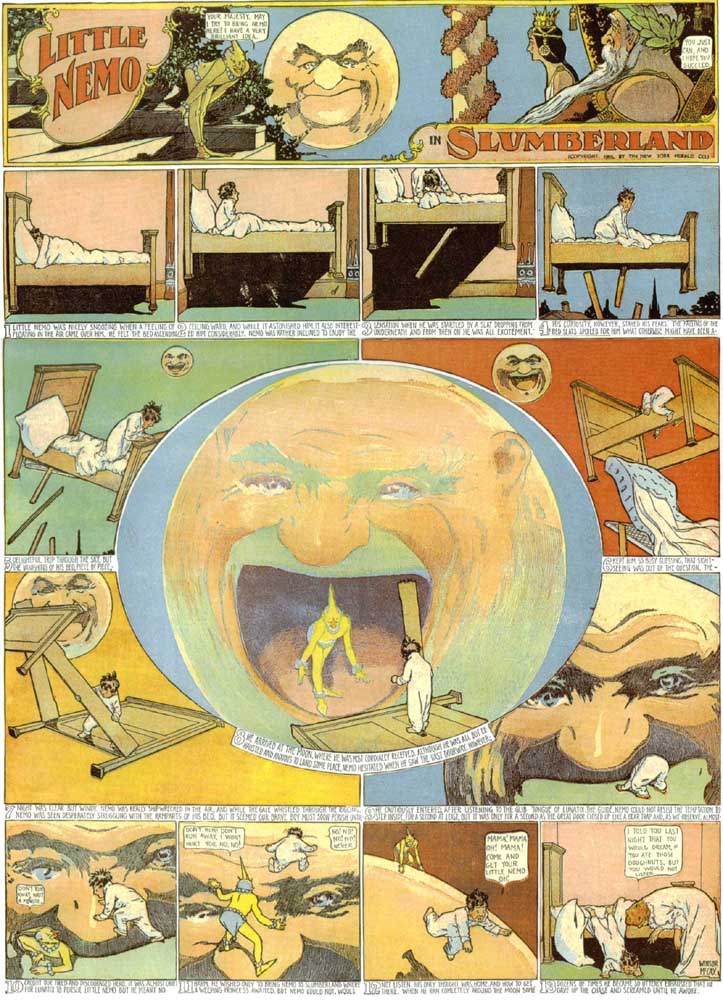

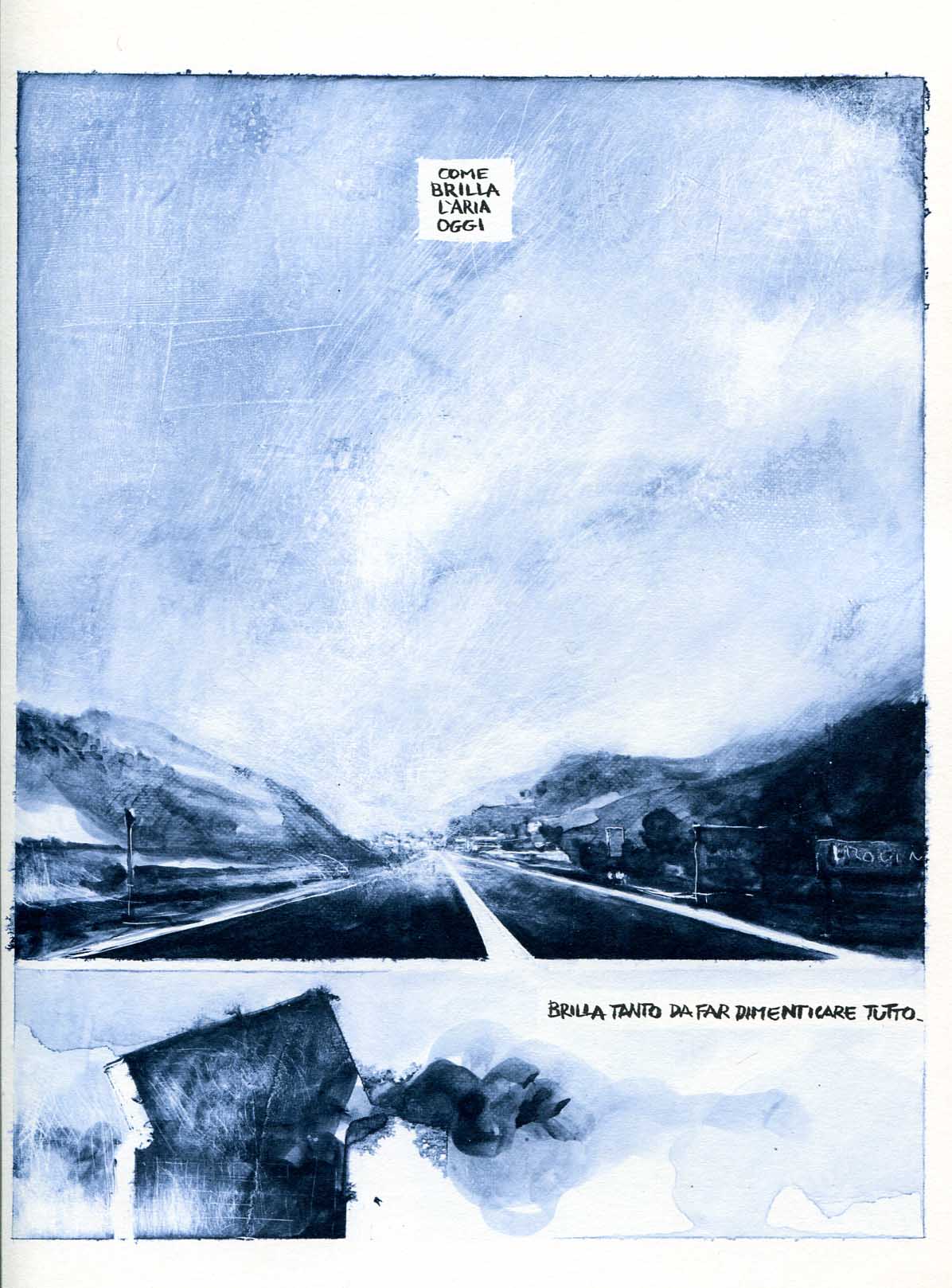

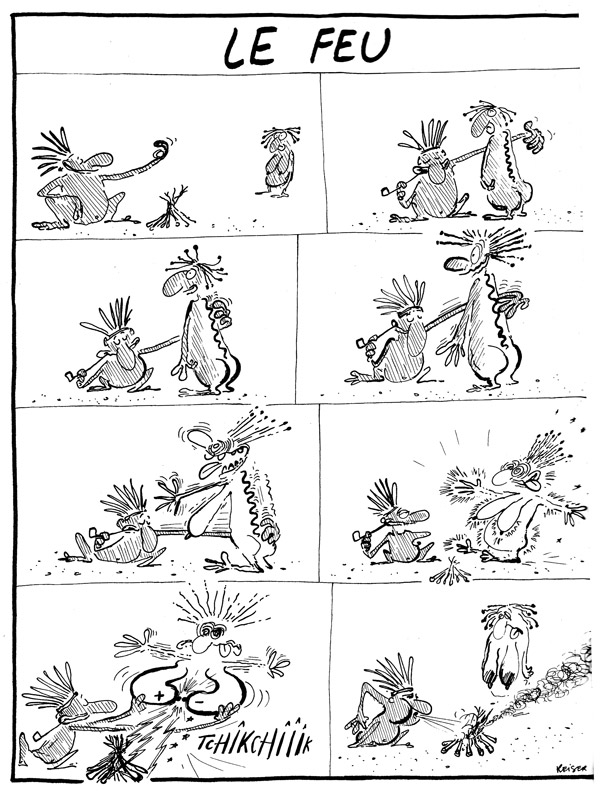

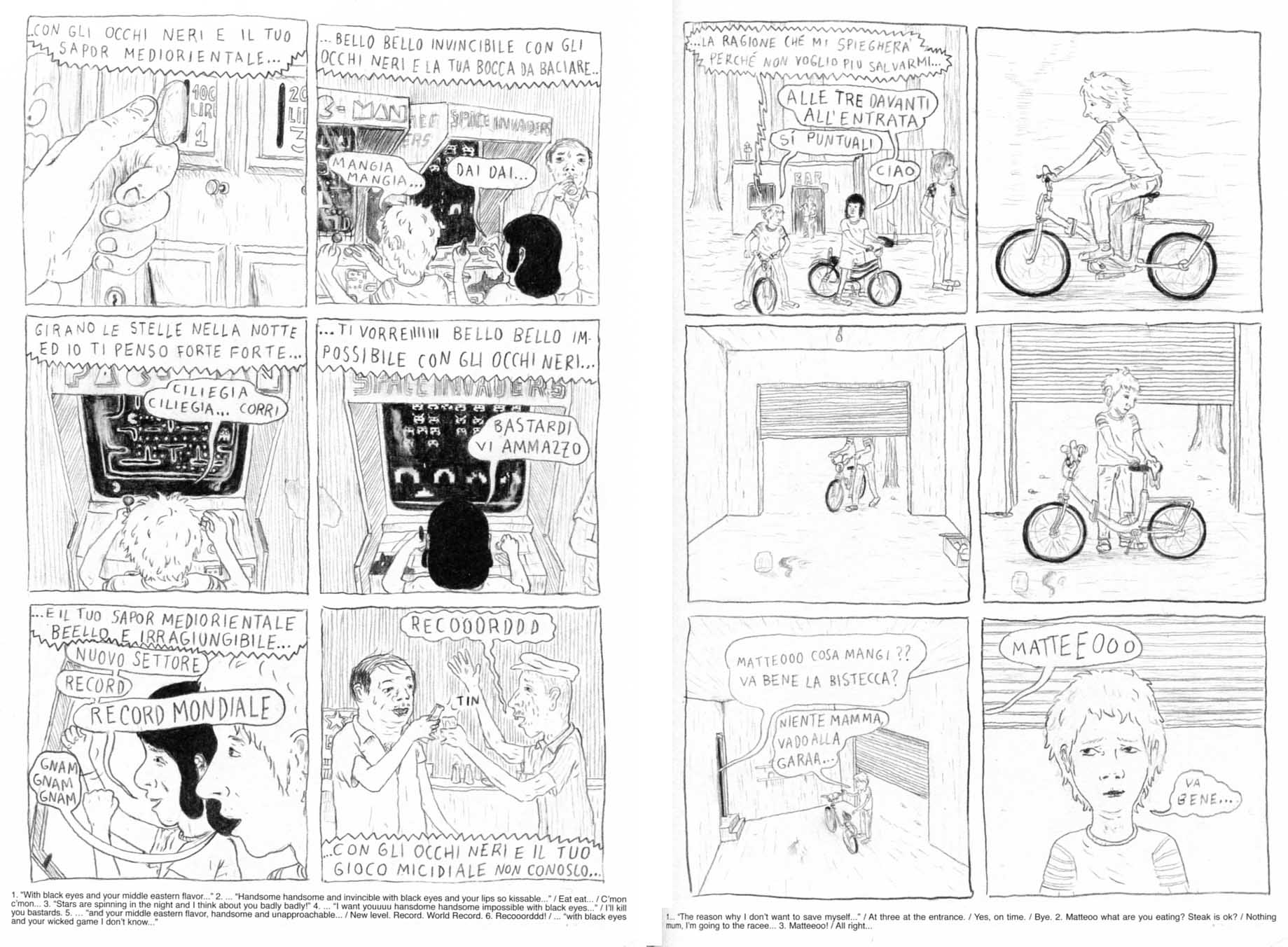

Il lirismo si trova indubbiamente dappertutto, ed è quella caratteristica di un’opera non di poesia che la rende (nel modo più diffuso di esprimersi) poetica. Nel fumetto il lirismo è tanto più presente quanto più si afferma la tendenza autobiografica che caratterizza il fumetto d’autore degli ultimi vent’anni: non che tutte le narrazioni autobiografistiche (spesso il tono è quello dell’autobiografia, ma i contenuti non è detto che siano veramente autobiografici) abbiano caratteri di lirismo, ma ce ne sono anche di questo tipo. Autori lirici (in questo senso) e di grande valore sono certamente Lorenzo Mattotti, Gabriella Giandelli, ma anche Chris Ware e David B. Anche qui, comunque, non è chiaro sino a che punto si possa stirare la nozione. Proprio per questo, di solito, tendo a non farne uso.

E veniamo alla poesia in prosa. Approfitto dell’argomento per riportare qui un paragrafo di un articolo che sto pubblicando sulla Rivista Italiana di Filosofia del linguaggio, dal titolo “La parola disincarnata: dal corpo alla scrittura”.

1. La parola poetica e la sua natura collettiva

È interessante osservare che cosa succede quando si toglie alla parola poetica la dimensione ritmica del verso, riducendola a semplice prosa. Ecco un esempio:

Né più mai toccherò le sacre sponde ove il mio corpo fanciulletto giacque, Zacinto mia, che te specchi nell’onde del greco mar da cui vergine nacque Venere, e fea quelle isole feconde col suo primo sorriso, onde non tacque le tue limpide nubi e le tue fronde l’inclito verso di colui che l’acque cantò fatali, ed il diverso esiglio per cui bello di fama e di sventura baciò la sua petrosa Itaca Ulisse. Tu non altro che il canto avrai del figlio, o materna mia terra; a noi prescrisse il fato illacrimata sepoltura.

La ricchezza di enjambement del sonetto di Ugo Foscolo cancella più facilmente l’andamento metrico dell’endecasillabo una volta che l’organizzazione in versi sia stata soppressa. Il risultato è una prosa di difficile lettura, perché, nonostante l’identità della sequenza verbale, la versione in prosa manca delle messe in rilievo procurate dagli inizi e fine dei versi, e in particolare dagli enjambement medesimi.

La struttura ritmica del componimento, che si rispecchia graficamente nella versificazione, non è infatti soltanto un andamento musicale che ne accompagna il flusso, bensì un preciso sistema di enfatizzazioni, di costruzione di luoghi di rilievo nel testo, che indirizzano e probabilmente determinano la corretta interpretazione delle proposizioni e del periodo. In questo senso, l’organizzazione dei versi diventa un (parziale) sostituto visivo del sistema delle intonazioni della parola parlata. Per mezzo del verso la parola poetica mantiene con l’oralità un legame più stretto della parola in prosa.

L’occultamento della struttura metrica ha però un’ulteriore conseguenza. Anche se la frequenza degli enjambement sembra mettere in crisi la divisione dei versi, nella versione originale essa è ben lontana dall’annullarla; e anzi il gioco testuale di Foscolo è possibile proprio perché la struttura formale del sonetto, con il suo sistema di strofe, versi e rime, non viene assolutamente intaccata, costituendo comunque uno sfondo rilevante alla (relativa) indipendenza dell’andamento sintattico, e fornendogli per questo un ulteriore senso. Il sonetto si caratterizza infatti proprio per la sua struttura ritmico-metrica: una sequenza di quattordici versi endecasillabi con rime (in questo caso, del tutto canoniche) ABAB ABAB CDE CED.

La struttura ritmica è una struttura di carattere musicale, ovvero un andamento con il quale è possibile sincronizzare degli andamenti corporei, come in una sorta di danza. Questa danza è potenzialmente collettiva – anche se di fatto tipicamente vissuta dal lettore nella personale intimità – poiché il medesimo ritmo si presenta a qualsiasi rilettura eseguita da chiunque. Fruire una struttura ritmica significa dunque riprodurre anche in solitudine i gesti di un atto con carattere comunitario e rituale, e di conseguenza accordarsi a un agire corporeo collettivo, proprio come nella danza.

Ridurre A Zacinto a prosa non ne diminuisce soltanto la leggibilità, dunque, ma ne compromette in larga misura la dimensione corporea e rituale, recidendo il legame con la dimensione orale della parola ed enfatizzando i suoi aspetti di scrittura.

Naturalmente A Zacinto non nasce come poesia in prosa, e quello riportato qui è solo un esperimento concettuale. Credo che però l’esperimento mostri chiaramente che cosa la poesia tolga a se stessa abbandonando il verso. Quello che segue è invece evidentemente il classico dei classici della poesia in prosa:

Ricordo una vecchia città, rossa di mura e turrita, arsa su la pianura sterminata ne l’Agosto torrido, con il lontano refrigerio di colline verdi e molli sullo sfondo. Archi enormemente vuoti di ponti sul fiume impaludato in magre stagnazioni plumbee: sagome nere di zingari mobili e silenziose sulla riva: tra il barbaglio lontano di un canneto lontane forme ignude di adolescenti e il profilo e la barba giudaica di un vecchio: e a un tratto dal mezzo dell’acqua morta le zingare e un canto, da la palude afona una nenia primordiale monotona e irritante: e del tempo fu sospeso il corso.

Eppure ho il sospetto che aprire un libro di poesie con una prosa fosse davvero una provocazione nel 1911, e che Dino Campana ne fosse al momento perfettamente consapevole. Proprio per questo si rivolgeva ai futuristi di Lacerba per pubblicarlo. C’era stato Rimbaud e Corazzini e altri, ma in un’epoca in cui in Italia il verso tradizionale e magistrale di D’Annunzio era l’inevitabile canone, fare poesia senza versi era dichiaratamente contro.

D’altra parte, questo testo rimane di sicuro dentro ai confini della lirica, comunque li si vogliano tracciare, e pure del lirismo (quello buono). Basterebbe quell’attacco sul “ricordo” per confermarlo.

Io lo trovo particolarmente interessante perché nei suoi componimenti in versi Campana è sempre particolarmente attento all’uso ritmico degli accenti – sino a certi effetti ossessivi. Studiare, per esempio, “Viaggio a Montevideo” dal punto di vista ritmico è una continua fonte di sorprese.

Ora, non è che qui i ritmi prosodici non ci siano. Ma la stesura in prosa ne nega la rilevanza: non ci sono infatti i versi a sostenerli, attraverso il gioco di conferma/contrasto con la struttura metrica. Quello che si sta abbandonando è dunque proprio il rapporto stretto con l’oralità musicale della parola poetica. Naturalmente la descrizione di Campana è bellissima, ma si pone per tanti versi dalla parte della prosa, cioè di un modo di usare il linguaggio che sottolinea la dimensione del significato in maniera maggiore di quanto non faccia la poesia – un linguaggio, insomma, più dichiaratemente scritto.

Io credo che la poesia viva di un rapporto ambiguo tra oralità e scrittura, e che il verso sia il principale portatore di questa ambiguità (o ambivalenza). Se eliminiamo il verso ci avviciniamo inevitabilmente alla prosa. Poi, come fa Campana, possiamo mantenere fissi una serie di altri elementi caratteristicamente poetici (la brevità, un certo modo di fraseggiare, la particolarità delle scelte lessicali e sintattiche ecc.), e continuare a chiamare poesia quello che facciamo. Questo forzerà un’interpretazione in termini poetici, e ci indurrà magari a cercare un ritmo degli accenti anche dove non sia sostenuto dal verso, e a mantenere una visione del testo che ne accentui il legame con l’oralità.

Ma come leggeremmo le parole di Campana se si trovassero all’inizio di un romanzo, invece che dei Canti Orfici? Finché il grosso della poesia mantiene il verso, resta possibile leggere la poesia in prosa come poesia. Ma se il genere dovesse affermarsi e diventare maggioritario, la trasformazione delle modalità di fruizione sarebbe tale da rendere impossibile questa lettura per contrasto. Perderemmo la dimensione della poesia, semplicemente.

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Analisi certamente attenta ed accattivante, per molti aspetti anche condivisibile. Tuttavia lo scrivere per esteso i versi, come fatto per il sonetto foscoliano, per quanto visivamente stravolga il componimento e psicologicamente eluda la complicità fra l’oralità e la scrittura, non estingue la preponderanza e la forza nitida dell’endecasillabo, che riemerge nel suo passo, senza possibilità di equivoco. Immagino una sonata di Beethoven scritta senza le barrette verticali che separano le misure: la lettura, indubbiamente meno agevole, non potrà comunque snaturare l’esecuzione. La poesia-genere, che rispetta le norme codificate dalla prosodia e dalla metrica, è musica, e nessun artificio ne può alterare la cadenza e, quando c’è, la POESIA.

A mio avviso la schietta versione in prosa di “A Zacinto” (e di ogni altro componimento in versi) è quella che tutti conoscono come “parafrasi”, non certo il semplice scrivere di seguito le singole unità del disegno ritmico.

Il mio piccolo esperimento su “A Zacinto” non vuole raggiungere una schietta versione in prosa, ma solo mostrare come la presenza (grafica) del verso sia integralmente parte di un componimento in versi.

Il paragone con la sonata di Beethoven non funziona, e non solo perché se elimino le misure l’esecuzione può anche essere estremamente diversa. Non funziona soprattutto perché per una sonata la dimensione scritta è solo un espediente di trasmissione: la notazione musicale è oscura ai più, e non c’è dubbio che la musica sia quella chi si ascolta, non quella che si legge.

Questo alle origini valeva forse anche per la poesia, ma oggi la scrittura della poesia non è solo un espediente per permettere la sua esecuzione orale. La poesia mantiene una forte relazione con l’oralità, ma è ormai saldamente scritta, e la sua apparenza grafica è importante. La prosa è molto più lontana dall’oralità: togliere la divisione in versi al sonetto di Foscolo (a patto di riuscire a non proiettare quello che si sa su quello che si vede, e di provare a riguadagnare una lettura “da prima volta”) significa avvicinarla alla prosa nel senso che non c’è più il dispositivo grafico che mi rimanda alla dimensione sonora – e questa si può recuperare, certo, ma bisogna volerlo fare. Non è più il testo a suggerirla.

Mi è tutto chiaro, ma solo un orecchio davvero ottuso può non sentire il ritmo del verso canonico lungo una scrittura senza “a capo”. Per di più, proprio perché oggi la ‘poesia’ è “saldamente scritta” e lega le sue cadenze a sempre più arbitrari capoversi, è in crisi come genere ed ospita inaccettabili ‘autori’. E poiché io parlo della poesia come genere, non del senso esteso del termine POESIA, applicabile anche ad una pagina di prosa, ribadisco l’accostamento alla scrittura musicale, dove l’eliminazione delle misure non porterebbe in ogni caso all’alterazione dell’esecuzione (qualora, naturalmente, vengano salvaguardati tutti gli altri segni: note, figure,legature, indicazioni di espressione ecc…). Che poi la notazione musicale sia oscura ai più è solo questione di conoscenza e di pratica: per leggere Foscolo, comunque si deve presumere che si frequenti la lingua italiana… Prova infine a sottoporre all’operazione di una scrittura ininterrotta i cosiddetti versi liberi (spesso semplicemente prosa spezzettata) e vedi chi mai riuscirà a ricostruirli; cosa assai agevole, invece, in presenza della metrica codificata. Il ‘verso libero’ è davvero una contraddizione in termini, se non si voglia essere pedanti sul generico significato del “vertere”. Confermo in ogni caso l’apprezzamento per il tuo breve saggio e ti ringrazio per l’interessante confronto.

Non condivido l’osservazione sul verso libero. Certo il verso libero deve la sua esistenza al fatto che la poesia sia da secoli un arte della scrittura (su questo c’è anche il mio post del 22 febbraio). Ma questo non gli toglie nulla.

Anni fa, leggendo un romanzo di Cesare Pavese dopo che da poco avevo letto e riletto le poesie di “Lavorare stanca”, continuavo a ritrovarmi sotto gli occhi (e nelle orecchie) gli stessi ritmi ternari delle sue poesie anche nella prosa del romanzo. Trovavo la cosa al tempo stesso straordinaria ed estenuante.

Ma quando ho ripreso il medesimo testo, anni dopo, quell’effetto non mi si ripresentava più, e riuscivo a leggere la prosa di Pavese molto più tranquillamente.

Io credo che questo voglia dire che, da un lato, quei ritmi erano presenti nella prosa, sennò non avrei potuto sentirli durante quella prima lettura; e, dall’altro, che il fatto di essere prosa li rendeva poco o per nulla pertinenti, sennò non avrei potuto evitarli, alle letture successive.

Se io trascrivo una poesia eliminando la struttura grafica del verso, non elimino la possibilità di leggere la struttura ritmica, ma la dichiaro non pertinente, secondaria o opzionale. La differenza tra verso tradizionale e verso libero sta solo (rispetto a questo) in una maggiore o minore facilità di ricostruire la struttura originale: ma se il testo stesso mi dice che quella struttura è irrilevante, perché dovrei sforzarmi di ricostruirla?

Probabilmente non riesco a chiarire bene il mio pensiero, oppure abbiamo sguardi così diversi che ci capita, come nei giochi d’illusione ottica, di vedere una sola delle due figure che il medesimo disegno contiene. Cercherò di essere definitivamente chiaro. Una struttura è irrilevante solo quando nulla aggiunge e nulla toglie alla sostanza della costruzione. Ora è evidente, mi sembra, che può essere di scarso risalto scrivere le terzine della Divina Commedia senza mai andare a capo, perché prosodia e metrica restano assolutamente inalterate. Quando invece elimino la struttura grafica del verso libero, tolgo al componimento, in modo definitivo, la sua pretesa di essere versificato, e gli attribuisco la sua natura più autentica di PROSA. Potresti se mai dirmi che anche in questo caso l’operazione risulterebbe irrilevante, perché nella stesura spezzetata o in quella “continua” la prosa resta sempre ciò che essa è: Prosa. E qui non potrei che concordare. Per un confronto più approfondito, comunque, visto che forse questo spazio non è fino in fondo adatto, contattami pure: per me, da sempre, la poesia e la musica (ma non solo)costituiscono cibo quotidiano. Con stima.

Ma il verso libero non è prosa! Sarebbe come dire che quando Stravinsky cambia il tempo a ogni battuta (mettendo una dopo l’altra battute in 4/4, 2/4, 3/4, 5/8 ecc.) non sta facendo musica perché cambia troppo spesso la base metrica di riferimento. Non è vero! La sua musica sarà magari più complicata, ma è musica a tutti gli effetti (nel suo caso, di solito, grande musica).

Il cambio di base metrica che caratterizza il verso libero rende certamente la poesia più complicata, ma non meno poetica e neanche meno musicale. Basta leggere il Dino Campana di “Viaggio a Montevideo” per accorgersene!

Quanto alla rilevanza del ritmo prosodico, esiste sia per la poesia che per la prosa, ma per la prosa è di solito qualcosa di secondario e raramente oggetto di attenzione; mentre in poesia è evidentemente cruciale. Per questo dichiarare di stare facendo poesia vuol dire anche dichiarare questa molto maggiore rilevanza degli aspetti prosodici (ma anche fonetici e altri ancora). E usare il verso è il modo più normale (anche se non l’unico) di dichiararlo.

Stravinsky… un compositore che nella sua fase neoclassica esprime la vena più fertile, per contestare la mia visione “classica” della poesia. Certo nei suoi saggi di filosofia musicale Stravinsky dichiara che l’arte dei suoni non sopporta canoni prestabiliti; egli stesso, del resto, tenta innovazioni attraverso la poliritmia, la politonalità, l’idea degli eventi simultanei, ma la storia è piena di sperimentazioni e di provocazioni dal seguito limitato, o magari nullo: penso al rifiuto del controllo composizionale e ai quattro primi e trentatrè secondi di silenzio come spazio di vita sonora di John Cage (1952), alla distruzione della sintassi e alle parole in libertà dei futuristi, alla pagina bianca, ai calligrammi, alle funamboliche trovate neo-barocche di certi “talenti” moderni, e così via. Le cose sono quello che sono e non quello che vorremmo che fossero. Il verso libero, se è poetico, sarà prosa poetica, come il poema in prosa o altre forme simili, ma non sarà mai il verso del genere-poesia. Diciamo piuttosto che si praticano altri generi, e che quello della tradizione va morendo.

Per quanto riguarda l’allusione al Viaggio a Montevideo di Dino Campana, leggo e trascrivo senza ‘a capo’: “Ma un giorno salirono sopra la nave le gravi matrone di Spagna, dagli occhi torbidi e angelici, dai seni gravidi di vertigine. Quando in una baia profonda di un’isola equatoriale, in una baia tranquilla e profonda assai più del cielo notturno noi vedemmo sorgere nella luce incantata una bianca città addormentata ai piedi dei picchi altissimi dei vulcani spenti nel soffio torbido dell’equatore: finché dopo molte grida e molte ombre di un paese ignoto, dopo molto cigolìo di catene e molto acceso fervore, noi lasciammo la città equatoriale verso l’inquieto mare notturno.

Andavamo andavamo, per giorni e per giorni: le navi gravi di vele molli di caldi soffi incontro passavano lente”.

Che cos’altro è, questo scritto, se non una prosa poetica? E nemmeno di qualità sublime… Molto più alta e più poetica è certa prosa manzoniana:

“Scendeva dalla soglia d’uno di quegli usci, e veniva verso il convoglio, una donna, il cui aspetto annunciava una giovinezza avanzata, ma non trascorsa; e vi traspariva una bellezza velata e offuscata, ma non guasta, da una gran passione, e da un languor mortale: quella bellezza molle a un tempo e maestosa che brilla nel sangue lombardo. La sua andatura era affaticata, ma non cascante; gli occhi non davan lacrime, ma portavan segno d’averne sparse tante; c’era in quel dolore un non so che di pacato e di profondo, che attestava un’anima tutta consapevole e presente a sentirlo. Ma non era il solo suo aspetto che, tra tante miserie, la indicasse così particolarmente alla pietà, e ravvivasse per lei quel sentimento ormai stracco e ammortito ne’ cuori. Portava essa in collo una bambina di forse nov’anni, morta; ma tutta ben accomodata, co’ capelli divisi sulla fronte, con un vestito bianchissimo, come se quelle mani l’avessero adornata per una festa promessa da tanto tempo, e data per premio”.

Il genere sicuramente non cambia se mi diverto a “tradurre in versi”:

“Scendeva dalla soglia

d’uno di quegli usci, e veniva

verso il convoglio, una donna,

il cui aspetto annunciava una giovinezza

avanzata, ma non trascorsa;

e vi traspariva una bellezza…”

E così via.

Il bello (o il brutto?) è che se si tenta di rendere il testo del Manzoni in endecasillabi, come ha fatto Marco Candiani, si rientra nel genere poesia, ma si perde la POESIA!

E da quell uss gh’è vegnuu innanz ‘na sciora

ancamò bella, anca se velada

d’ona malinconia de bassora.

Bella debon, se pur come svojada,

inscì come hinn tucc bei in Lombardia

i nòster dònn che paren poesia.

……………….

Spero di essere stato esauriente.

Non capisco che cosa ci sia di POETICO nella prosa manzoniana (se non nel senso metaforico – ma allora sarebbe magari meglio definirla LIRICA). A me pare una magnifica prosa, e basta.

Viceversa, togliere gli a capo a Campana conferma quello che ho detto sin qui: l’andamento ritmico viene dichiarato scarsamente rilevante, e non siamo invitati a coglierlo. Diventa dunque prosa, quale non è e non vuole essere.

E’ come se cancellassi tutte le ultime lettere di ogni parola dal testo di Manzoni, e pretendessi che il risultato non cambi, tanto si capisce lo stesso (ed è vero!) quello che il testo vuol dire. Posso probabilmente ricostruire l’originale (almeno in questo caso), ma finché non lo faccio sono davanti a una storpiatura. E se poi non posso ricostruirlo, tanto peggio ancora: lo scempio è anche peggiore!

I ritmi bisogna poterli sentire, e se a questo scopo ci fermiamo a quelli ben noti (come quello dell’endecasillabo) ci tagliamo fuori il resto dell’universo, con tutte le sue potenzialità. Il verso aiuta a sentirli.

Bisogna solo intendersi sulle parole: l’accezione più comune del termine ‘poetico’ è: “Relativo alla poesia in quanto fatto letterario o estetico” (Devoto). In tal senso, non metaforico, la prosa del brano riportato (la madre di Cecilia) è alta POESIA, e dunque è poetica. Una volta stabilito questo, possiamo anche dire che essa è lirica, drammatica, musicale… Scegli tu. Dichiaro, infine, la mia apertura a qualunque scelta espressiva, purché si riconosca che, una volta lontani dalla prosodia e dalla metrica classiche, si è in un genere letterario nuovo (o per lo meno diverso). E “il resto dell’universo” è salvo!

[…] 2 maggio 2010 Della parola disincarnata Posted by Daniele Barbieri under comunicazione visiva, filosofia, poesia, sistemi di scrittura | Tag: Claude Lévi-Strauss, comunicazione visiva, corpo, Denise Schmandt-Besserat, efficacia simbolica, filosofia, lettura, oralità, origine della scrittura, poesia, ritmo, rito, scrittura, sistemi di scrittura | Leave a Comment Con questo post mi limito a segnalare che è on line da oggi sul numero 2 (Corpo e linguaggio) della Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio un mio articolo dal titolo “La parola disincarnata: dal corpo alla scrittura“, in cui vengono sviluppati più ampiamente una serie di temi che sono stati affrontati anche in diversi post di questo blog (in generale quelli etichettati con il tag “sistemi di scrittura”). Un intero paragrafo era anche stato citato all’interno del post del 1 aprile “Della poesia in prosa”. […]

gentile sig.barbiere

ho letto il suo commento sulle poesie di rizzante e incuriosito sono venuto a visitare il suo sito. E finalmente ho potuto stabilire la misura della mia ignoranza in fatto di poesia. Avrò modo di studiare.,

Io le volevo chiedere se conosce l’opera poetica di Roberto bolano e se si cosa ne pensa. Volevo anche chiederle se secondo lei ha fondamento la teoria di molti critici che affermano come Bolano (secondo alcuni è considerato un mediocre poeta, per esempio alan pauls) sia riuscito a trasferire in qualche modo la sua vena poetica nella prosa.

mi scuso per l’evidente ignoranza

Purtroppo non conosco l’opera di Roberto Bolaño. Quel poco di poesia l’ho letto ora, incuriosito dalle sue osservazioni. Per quel poco che ho letto, mi sembra interessante – però, con poche eccezioni, la mia conoscenza della poesia spagnola in generale si ferma agli anni Sessanta. Quindi sono ben poco capace di situarlo, fare comparazioni, valutare la sua originalità…

Quello che capisco, in generale, è che la poesia in lingua spagnola recente è ben diversa da quella italiana, forse anche più interessante.

Quanto ai giudizi critici, molto spesso uno valuta basandosi su quanto ha trovato di quello che già cerca. Sono perciò abituato ormai a prenderli (e a darli) molto con le pinze.

schiedo scusa, barbieri

beh io se ti interessa ti potrei mandare in formato pdf due raccolte di bolano (los perros romanticos e TRES – mi manca l’ultima) e una di nicanor parra che ha teroizzato l’antipoesia

ovviamente in lingua spagnola