Dopo avere parlato di fumetto e letteratura, questa volta parliamo di pittura.

In estrema sintesi, possiamo dire che la nascita della pittura astratta, poco più di un secolo fa, ha sancito definitivamente una concezione della pittura sostanzialmente formale, come costruzione plastica. Solo perché la pittura, pur avendo un soggetto, era ormai da lungo tempo concepita così, a Kandinsky e Malevitch è stato possibile fare il salto, ed eliminare definitivamente il soggetto. Questa concezione della pittura ha origine nel Rinascimento, quando la pittura inizia ad avere una sostanziale committenza privata, e i dipinti iniziano ad essere (anche) oggetti da esporre nelle case private: quindi begli oggetti, il cui tema è di importanza relativa (certo non irrilevante, ma nemmeno fondamentale).

Ben diverse erano le cose prima di questo cambiamento, quando la destinazione dei dipinti era pubblica, per chiese ed edifici di governo. Quando i dipinti erano fatti per essere visti da tanta gente, non erano pensati per la libera contemplazione che si può avere in un luogo privato. Erano piuttosto supporti per la predicazione, o per il racconto. Li si guardava quando qualcuno ne spiegava il senso, o la storia raccontata; o quando qualcuno già l’aveva fatto, e le sue parole risuonavano nella memoria…

Prosegue qui, su Fumettologica.

Canaletto, "Il bacino di San Marco" Sono stato a Rimini, nei giorni scorsi, a vedere la mostra “Da Vermeer a Kandinsky. Capolavori dai musei del mondo a Rimini”. La mostra ha il livello di coerenza interna che il suo titolo promette, cioè nessuna: sala dopo sala, opera dopo opera, non sono riuscito a trovare nessun filo conduttore che le tenesse insieme. Tuttavia, la mostra mantiene anche quello che il titolo promette: pur senza nessuna logica di accostamento, le opere esposte sono davvero dei capolavori, e ci sono sia Vermeer (cosa davvero rara) che Kandinsky, insieme a un mucchio di altri autori (che potete, se vi interessa, scoprire qui).

Tra questi autori, il primo del lungo percorso è Antonio Canal, detto il Canaletto, con la tela poveramente riprodotta qua sopra, in realtà di un formato di circa 4 metri per 2. Si tratta di un dipinto straordinario, di quelli che tengono avvinta l’attenzione a lungo, e si fatica davvero a passar oltre – ed è un esempio perfetto di irriducibilità di un dipinto alle sue riproduzioni in scala ridotta.

Quello che probabilmente potrete cogliere dell’opera originale in questa riproduzione è la struttura complessiva, l’organizzazione plastica generale, il grande senso di apertura, di prospettiva, di cielo – e magari pure, con un poco di attenzione in più, l’inclinazione bassa dei raggi del sole, che enfatizza i contrasti luministici, e contribuisce all’effetto drammatico complessivo. Non è poco. L’immagine di Canaletto continua a rimanere bellissima persino così.

Ma di fronte all’originale che vedevo nella mostra succedeva anche qualcos’altro: quello che il mio occhio non poteva non fare era passare continuamente dalla veduta complessiva ai dettagli (dei muri, delle finestre, delle barche…), e dai dettagli alla veduta complessiva, e poi ancora dal generale al particolare, e così via. È questo che rende per me i dipinti del Canaletto tanto più affascinanti di quelli, per esempio, del suo contemporaneo e conterraneo Francesco Guardi, che ha un gusto plastico complessivo e un senso dello spazio che non sono inferiori a quelli del Canaletto, ma che lavora molto meno sulla puntigliosità del dettaglio, preferendo un, comunque (ma diversamente) affascinante, virtuosismo del pennello e del tratto. (E magari, pure, è meno attento alla luce – però questo potrebbe anche essere soltanto un effetto collaterale della meticolosità di Canaletto).

Insomma, nel trovarmi di fronte a questo grande spazio dipinto, non posso fare a meno di mettere continuamente in relazione microcosmo e macrocosmo, che sono immediatamente compresenti ai miei occhi. È vero che, in ciascuno specifico momento, o sono concentrato sul dettaglio oppure lo sono sull’insieme; però il passaggio dall’una all’altra attenzione è rapidissimo, immediato e immediatamente reversibile. Immaginate la differenza con quanto di meglio si potrebbe ottenere sullo schermo di un computer: se questa immagine qui sopra possedesse una risoluzione sufficiente a rendere merito all’originale, gli strumenti tecnici opportuni per visualizzarla permetterebbero di passare molto rapidamente dalla visualizzazione del dettaglio a quella dell’insieme e viceversa. Tuttavia, questa rapidità continuerebbe a essere in ogni caso incomparabilmente minore di quella dell’occhio, perché richiederebbe sempre un intervento della mano per modificare l’intensità dello zoom; e non ne ricaverei comunque la sensazione di essere di fronte, allo stesso tempo, all’insieme e a tutti i suoi dettagli. Certo che, non potendo possedere l’originale, né una sua copia a grandezza naturale, sarei felice di avere almeno il file ad alta risoluzione – ma il file ad alta risoluzione non potrebbe restituirmi comunque l’esperienza della presenza.

Tengo a precisare che non sto parlando di feticismo dell’originale, dell’emozione di trovarmi vicino a quello che è stato prodotto direttamente dall’artista. Sono ovviamente, queste, emozioni che esistono e hanno il loro peso nella fruzione dell’arte. Ma non sono ciò di cui sto parlando.

Quello che mi interessa qui è osservare che praticamente solo alla pittura (insieme alle altre arti dell’immagine statica: disegno, scultura, fotografia…) è data questa possibilità di associare così strettamente l’atto con cui si coglie l’insieme con quello con cui si coglie il dettaglio. Nelle arti che hanno sviluppo temporale, per esempio, come la musica, il cinema, il romanzo, il fumetto…, non possiamo che cogliere dettagli, mentre l’insieme è inevitabilmente presente solo nella ricostruzione mnemonica che ne facciamo. Non è possibile cogliere l’insieme di una sinfonia o di un racconto, se non in astratto: esso non sta mai davanti a noi nella sua fisicità come l’immagine di Canaletto.

Non è che la fruizione non abbia sviluppo, percorso, temporalità, di fronte alle arti puramente visive – così come ce l’ha, necessariamente, di fronte alle altre arti. Il punto è semmai che questo percorso o sviluppo non è predeterminato, ed è sempre fatto di salti avanti e indietro tra il tutto e le parti, dove il tutto non è un’astrazione mnemonica, bensì una presenza percettiva allo stesso titolo delle parti.

Il dipinto di Canaletto suggerisce così a ogni successivo sguardo una misteriosa consustanzialità tra i dettagli delle finestre, delle sartie e dei muri da un lato, e la meravigliosa apertura dello spazio, della luce e del cielo che cattura immediatamente l’attenzione, dall’altro. E siccome la dimensione del dettaglio è quella che noi viviamo continuamente, nella nostra vita normale, questa misteriosa consustanzialità ci riguarda direttamente, e suggersice a sua volta che noi stessi e la nostra dimensione possono trovarsi in sintonia con lo spazio, con la luce e con il cielo.

Insomma, nel complesso, un dipinto estatico, mistico, quasi una riflessione sul sacro – benché per nulla religiosa, anzi mondanissima.

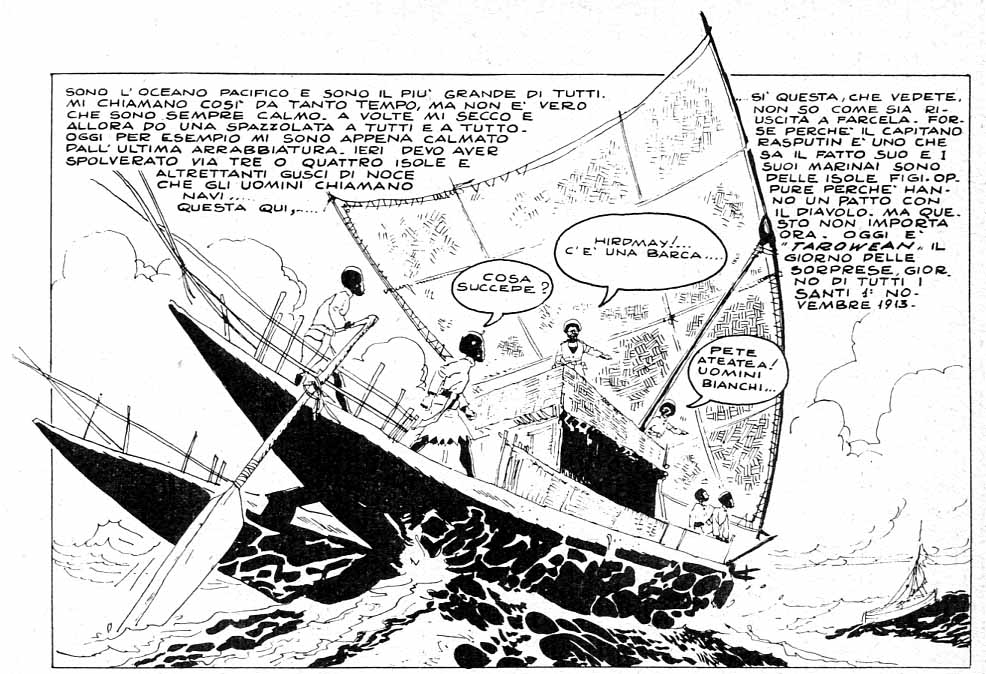

Suehiro Maruo, La strana storia dell'isola Panorama (Coconino 2011), p.262 In una pagina del volume di Suehiro Maruo di cui abbiamo parlato nel post precedente si fa esplicito riferimento a un dipinto di Arnold Böcklin (1827-1901), L’Isola dei Morti. È un’opera di grande e duratura fama, che ha sempre colpito molto. Ci informa Wikipedia che tra i suoi ammiratori si annoverano Freud, Clemenceau, Dalí, D’Annunzio, Lenin e Hitler, il quale ne fece addirittura acquistare, lui che poteva, una delle cinque versioni originali.

Il dipinto è molto bello, in tutte le versioni (personalmente, quella che preferisco io – e che ho riprodotto qui – è la terza). Ma non è sufficiente la bellezza per raggiungere una simile fama trasversale. C’è evidentemente qualcos’altro che affascina in questa immagine. Questo altro ha certamente a che fare con il tema della morte, ma pure quello non basta, e nemmeno in tandem con la bellezza.

Arnold Boecklin, Isola dei morti, terza versione, 1883  Gordon, Edizione Fratelli Spada, n.8, novembre 1964  Gordon, Edizione Fratelli Spada, n.9, novembre 1964 Il mio primo contatto con quest’opera è stato indubbiamente molto trasversale, ma ugualmente molto forte. Era il 1964 quando leggevo sulle pagine della terribile (ma unica in Italia) edizione di Flash Gordondei Fratelli Spada l’episodio dei ribelli di Mongo, quando i cunicoli in cui essi si sono nascosti vengono fatti esplodere da Ming e i nostri eroi si trovano catapultati nel fiume, trovando rifugio presso l’Isola delle Tombe, per proseguire poi da lì la loro lotta infinita. Ricordo benissimo la fascinazione che ebbe su di me l’immagine di quell’approdo all’isoletta tombale. All’epoca ignoravo ovviamente tutto di Böcklin e non avevo nessuna possibilità di cogliere il riferimento presente nella pagina di Raymond (non solo nella vignetta dell’approdo, ma anche in quella dell’esplosione è chiaramente riconoscibile sullo sfondo il profilo delle rocce e dei cipressi dell’Isola dei Morti): eppure persino in questa interpretazione così lontana il concetto alla base del dipinto restava fascinoso, intrigante.

Ma se il fascino di questa immagine regge a una ricostruzione così radicale, evidentemente non è la qualità pittorica del dipinto a fare la parte del leone. Sarà magari allora questa idea di un isola come luogo separato della morte, pieno di quiete e di bellezza, ma anche di una serie di oggetti simbolici: i cipressi, la pietra scavata, l’antichità…

Alex Raymond, Flash Gordon, tavola del 29-05-1938  Salvador Dalí, La vera immagine dell'Isola dei Morti di Arnold Böcklin all'ora dell'angelus, 1932  Hans Ruedi Giger, Omaggio a Boecklin, 1977 L’Isola dei morti non è il titolo dato dall’autore, che si riferiva piuttosto alle proprie diverse versioni chiamandole L’isola dei sepolcri, proprio come in Flash Gordon. È però un titolo azzeccato, perché quella che vediamo tanto nel dipinto come nelle immagini ad esso ispirate è molto più che un’isola cimiteriale, nel suo possedere intimamente una serie di attributi che la tradizione occidentale associa alla morte: la quiete, la separatezza, il mistero, l’antichità…

Attraverso il gioco dei rimandi di senso l’isola dei morti diventa simbolicamente ma intensamente l’isola della morte, anzi la morte stessa. Ed è tuttavia, nella sua dimensione inquietante, un luogo di grande bellezza. Non ci stupisce che questa associazione di morte e bellezza possa aver colpito tanto l’immaginazione di un’epoca di cui il Decadentismo rappresenta una delle tensioni ideologiche più forti. E tuttavia anche per noi, che dal Decadentismo ci consideriamo abbondantemente fuori, l’idea di una morte così intensamente bella appare al tempo stesso conturbante e consolante.

Su questa base, un’immagine diventa facilmente una sorta di luogo comune. A questo punto, anche a prescindere dalle ragioni iniziali del suo fascino, dovremo aspettarci di ritrovarla citata con frequenza, persino in contesti insospettabili.

Gipi, Isola dei morti

30 Novembre 2011 | Tags: calligrafia, comunicazione visiva, Huai Su, improvvisazione, Jackson Pollock, musica, optocentrismo, pittura, progetto, sistemi di scrittura, Zhang Xu | Category: comunicazione visiva, estetica, musica, sistemi di scrittura |  Zhang Xu, VIII secolo, esempio di Kuang Cao, o corsivo selvaggio Mi domanda uno studente se non ci sia qualche relazione tra l’action painting di Jackson Pollock (cui ho già dedicato in questi giorni due post, qui e qui) e la calligrafia cinese. Gli rispondo che non ho notizie precise in merito, ma la cosa mi sembra ugualmente piuttosto probabile, soprattutto pensando a Zhang Xu, un calligrafo dell’VIII secolo, perché queste cose girano da tempo in Occidente – e senza arrivare a questo estremo di precisione, basta considerare l’importanza del giapponismo e la presenza costante dell’immaginario visivo giapponese, calligrafia artistica compresa (il Giappone non è la Cina, certo, ma le loro tradizioni calligrafiche sono molto vicine).

Poi faccio una ricerca rapida sul Web e trovo qua e là dei riferimenti non documentati, secondo i quali Pollock si sarebbe ispirato a Huai Su (il discepolo di Zhang Xu) e avrebbe dichiarato pubblicamente i propri debiti nei confronti della calligrafia cinese. Da nessuna parte mi viene fornito un riferimento preciso, per cui le propongo per come le ho trovate, mettendoci davanti un bel “è possibile che…”, “è plausibile che…”.

Non mi interessa in verità approfondire di più, dal punto di vista storico. Che Pollock sia arrivato alla propria procedura su ispirazione dalla calligrafia cinese (o giapponese) oppure che ci sia arrivato per altre vie, comunque la somiglianza formale tra le due procedure e i loro risultati esiste. Quello che mi colpisce è che mentre in Occidente questo modo di procedere appare come una novità del XX secolo, in Cina è invece una procedura antica e tradizionale, oggetto di innumerevoli aneddoti (come la storiella del pittore, dell’imperatore e del granchio riportata da Calvino nella sezione “Rapidità” delle sue Lezioni Americane). E in ogni caso, anche se davvero Pollock si è ispirato alla procedura cinese, bisognava che lui stesso e l’ambiente che lo riceveva fossero pronti ad accogliere un approccio davvero diverso da quello normale per noi.

Huai Su (725-dopo il 777) Esempio di Kuang Cao, o corsivo selvaggio La novità di Pollock in Occidente non sta tanto nella priorità data alla fluidità e continuità del gesto, quanto nel fatto che l’opera, il dipinto, propone di essere visto più come un indizio della danza creativa che l’autore ha effettuato nel comporlo, che non come una composizione plastica. Naturalmente non è che la composizione nei suoi dipinti sia irrilevante, così come non era irrilevante, per la pittura occidentale prima di Pollock, la natura indiziale dei tratti di colore per ricostruire la manualità del pittore. Quello che cambia, con Pollock, è il maggiore o minore rilievo da attribuirsi all’una o all’altra: quando guardiamo un dipinto, poniamo, di Kandinsky, è certamente molto più importante comprenderne la composizione, che non analizzare le pennellate per vedere come l’autore si sia mosso nel realizzarla. In Pollock succede invece il contrario, e nel corsivo selvaggio dei calligrafi cinesi pure.

Questa differenza evidente ne sottende una più profonda, che riguarda il senso stesso della comunicazione espressiva: la potremmo descrivere come una differenza tra progettazione e improvvisazione. Questa opposizione, in Occidente, ci è tradizionalmente familiare in un contesto piuttosto piccolo, che contiene sostanzialmente la musica e il teatro, ed è dunque soltanto lì che possiamo facilmente analizzarla nel dettaglio. Tutte le altre arti, infatti, si basano su un supporto statico (o realizzano opere statiche, come la scultura o l’architettura); mentre la musica si manifesta soltanto nel divenire dell’esecuzione e dell’ascolto, e il teatro nel divenire della performance. Ma il teatro ha praticamente da sempre una sua versione scritta, e da oltre mille anni pure la musica può essere registrata su un supporto statico.

Jackson Pollock, Red Painting 1, 1950 È per questo che la dialettica tra progetto e improvvisazione caratterizza in maniera sostanziale queste due arti, per le quali il supporto statico è soltanto un espediente mnemonico (e progettuale), ma che vivono sostanzialmente della propria natura dinamica nell’atto stesso del proprio realizzarsi di fronte al pubblico.

Prendiamo la musica, nella sua versione colta. L’a solo improvvisato (o cadenza) è una costante dei concerti per strumento e orchestra dal Settecento in poi, almeno sino a quando il fossilizzarsi della tradizione non lo trasforma a sua volta in un pezzo scritto, spesso da parte dell’autore medesimo del concerto; così che la libertà dell’esecutore si riduce alla scelta di una cadenza piuttosto che di un’altra. La musica colta occidentale è dunque nel corso della storia sempre più scritta, più progettata a monte. È solo nel momento in cui il jazz assume i caratteri della musica colta che il momento dell’improvvisazione torna in gioco, e ritorna legittimo nell’ascolto la comprensione della musica come tramite di uno stato del momento.

Per quanto la scrittura permetta alla musica di raggiungere livelli di complessità impensabili in sua assenza, configurando la partitura come progetto preciso di un’esecuzione, c’è qualcosa di cruciale che viene perduto in questo. L’idea della musica come progetto si basa su, e insieme sostiene, una concezione formalistica, plastica, del flusso musicale, mettendo in secondo piano gli elementi di compresenza, compartecipazione, consonanza tra i partecipanti – quegli stessi elementi che vengono invece enfatizzati dalle performance improvvisative.

Jackson Pollock, Collage and Oil, 1951 Ma poiché la musica comunque non si risolve nella sua dimensione scritta, e comunque richiede di essere eseguita, essa non è mai del tutto riducibile alla propria costruzione formale, e le componenti gestuali, dirette, del momento, che caratterizzano l’esecuzione, non smettono mai di avere importanza.

In questa prospettiva di carattere optocentrico, è chiaro come invece la comunicazione visiva possa davvero interamente risolversi nella costruzione formale – poiché non c’è necessità di alcuna trasformazione successiva, che possa metterla in discussione. Ciò che Pollock e i calligrafi cinesi hanno in comune è dunque proprio una certa riduzione dell’optocentrismo, a vantaggio di una valutazione del segno grafico che ha aspetti di tipo musicale, poiché mette (tendenzialmente) in sintonia il gesto del fruitore (che segue l’andamento) col gesto dell’autore (che lo ha creato).

Jackson Pollock, Number 23, 1948 Dovremmo assumere, in questa prospettiva, che la cultura cinese sia tradizionalmente meno optocentrica della nostra, visto che mentre da noi si tende a una concezione visiva anche del sonoro, in essa vi sono tracce di una concezione di carattere musicale anche del visivo. Da noi, la valorizzazione dell’improvvisazione al di fuori del campo musicale (e teatrale) si fonda sulle conseguenze di una concezione romantica dell’arte come espressione dell’io, o della sua variante surrealista dove al posto dell’io viene messo l’inconscio. Ma è difficile postulare qualcosa di simile per la Cina dell’ottavo secolo – tanto più che questa concezione non è affatto necessaria per valorizzare l’improvvisazione.

Magari è solo perché i Cinesi non hanno avuto Platone, e la scrittura è rimasta manifestazione della parola senza che la parola dovesse identificarsi col pensiero razionale, o logos. In principio c’era altro, evidentemente, là.

Zhang Xu - Four poem calligraphy copybook

Jackson Pollock, Autumn Rhythm, 1950 Due settimane fa, rispondendo a un commento di Guglielmo Nigro su Miles Davis, mi è capitato di avvicinare l’ascolto di Free Jazz di Ornette Coleman alla visione di un dipinto di Jackson Pollock. Il paragone mi è uscito del tutto spontaneo, sul momento, ma vale la pena di rifletterci sopra in maniera più approfondita.

Come ho scritto nel mio libro Guardare e leggere, credo che Pollock abbia introdotto in pittura la preminenza di una modalità di significazione che, pur essendo sempre esistita, è anche sempre stata però secondaria o addirittura marginale. Quando guardiamo un dipinto del Seicento, certamente quello che ci colpisce prima di tutto è la scena rappresentata, e poi, se siamo sufficientemente competenti, valutiamo la composizione plastica. Ma esiste anche il gusto e il senso dell’avvicinare lo sguardo a riconoscere il segno delle pennellate, a cercare di capire il gesto del pittore nello stendere quel colore sulla tela. Questo specifico gusto, attraverso il quale il segno pittorico non è più solo di tipo iconico (nella rappresentazione) o comunque genericamente visivo (nella composizione plastica), ma anche di tipo indicale (in quanto traccia di un evento reale – quello del gesto pittorico), non è veramente esercitabile su dipinti precedenti il XVII secolo.

Non che non si potesse capire il gesto del pittore anche prima, dai tratti del colore, ma l’idea dell’ostentazione di una capacità virtuosistica del pennello, non dissimile da quella dello strumentista che fa musica, è un’idea tutta barocca. Ed è quindi in epoca barocca che l’idea del virtuosismo della pennellata diventa una componente possibile, collaterale ma non ininfluente, del senso complessivo di un dipinto.

Nel dripping di Pollock, la rappresentazione non c’è più, e anche il valore della composizione plastica è minore rispetto a, poniamo, Kandinsky. Ha invece un grandissimo peso il sistema, indicale, dei percorsi: le tracce lasciate dal pennello sgocciolante che danno un’idea della danza del pittore, del ritmo del suo movimento – ed è la qualità di questa danza e di questo ritmo che finisce per fare la differenza tra i dripping di Pollock e quelli di chiunque altro.

In questo senso, dunque, l’action painting di Pollock costruisce una sorta di pittura musicale. Ma attenzione a non portare la metafora troppo in là: un dipinto di Pollock, come questo Autumn Rhythm, non è fatto di un solo ritmo, o di una sola danza, ma di un complesso intreccio di mosse, che ritornano e si sovrappongono, spesso rendendo impossibile seguire davvero le singole linee. Nonostante questa confusione – o forse proprio grazie a questa “confusione” – il dipinto funziona; è forte, di grande impatto, produce una sensazione vitale di movimento e di danza. A ben guardare, poi, l’intreccio è tutt’altro che omogeneo, e appaiono zone più dense di segni e zone più vuote. La sensazione di ritmo e di danza è prodotta dallo spostamento dell’occhio e dell’attenzione su questi segni, e anche dal tornare e ritornare sulle stesse forme: di fatto, nel dipinto, il movimento non c’è, e siamo noi spettatori a produrlo attraverso un’interazione ricorrente con dei segni statici.

Ora pensiamo a Free Jazz, di Ornette Coleman. Se lo pensiamo nel suo insieme, lo possiamo descrivere in maniera non così dissimile da come abbiamo descritto il dipinto di Pollock: ci sono una serie di danze o di ritmi (quelli dei vari solisti dei due quartetti) che si sovrappongono generando una sorta di “confusione”, dalla quale emergono con fatica (e spesso non emergono) le singole linee; ma poi ci sono zone più dense e anche zone più libere, nelle quali può emergere la voce e il percorso (la danza, il ritmo) volta per volta di uno o due dei solisti.

Ma a questo punto le somiglianze finiscono, e salta agli occhi una differenza fondamentale, e cioè che mentre per vedere la struttura complessiva del dipinto e le sue macro-forme non ho che da allontanarmi un poco in modo da rendere meno evidenti i dettagli, per percepire la struttura complessiva del brano musicale non ho altra scelta che ricostruirlo mentalmente in maniera quasi-visiva, come uno schema complessivo. In altre parole, mentre la struttura complessiva di un dipinto è un fatto visivo né più né meno dei suoi dettagli, quella di un brano musicale non è più un fatto sonoro, a differenza dei suoi dettagli. Mentre il dipinto continua a essere presente all’osservazione e disponibile a essere ripercorso, la musica scorre ed è in ogni momento quella che è in quel momento, contro lo sfondo di quello che è stato prima e nella prospettiva di quello che sarà, ma, in ciascun momento specifico dell’ascolto, sfondo e prospettiva sono fatti virtuali, presenze soltanto mentali, fatti di memoria e di immaginazione.

Free Jazz gioca programmaticamente sul fatto di non avere né futuro né passato, se non di breve durata: c’è sviluppo forse nelle singole improvvisazioni, ma non nel brano nel suo complesso. La libertà di cui godono i singoli esecutori impedisce al brano di avere un’evoluzione complessiva, e al massimo distinguiamo le fasi di improvvisazione collettiva da quelle delle improvvisazioni individuali. Nel dipinto di Pollock, la struttura complessiva c’è, ed è chiaramente dominante, ed è anzi ciò che evoca in noi il quadro ritmico complessivo, poi riproposto all’infinito dalle singole linee e dagli intrecci.

Nel brano di Coleman le singole danze non hanno modo di creare una macro-danza che dia un senso all’insieme, e questo è, per me, il peccato di Free Jazz: l’utopia della libertà espressiva del singolo esecutore che rende impossibile all’ascoltatore una sintonizzazione complessiva con la musica, un possibile “andare a tempo” o “sentire il ritmo” con l’insieme. Al mio orecchio Free Jazz è pieno di bei momenti, che non riescono a costruire complessivamente una bella musica – e a lungo andare mi annoio.

A quanto pare, dunque, la musica è fatta di elementi extra-sonori molto più di quanto la pittura sia fatta di elementi extra-visivi. E anche questo è certamente un effetto dell’optocentrismo di cui la musica patisce nella nostra cultura. L’idea di una musica fortemente improvvisata, come il jazz ha cercato di essere, va certamente nella direzione di un allontanamento dall’optocentrismo – ma la mia sensazione è che Coleman abbia sbagliato strada, perché – come scrivevo nella mia risposta a Nigro – se l’ascoltatore di Free Jazz vuole cercare una coerenza e un’evoluzione più generale di quella delle singole improvvisazioni è costretto a un forte lavoro concettuale, a una forte astrazione, che non è di carattere sonoro – e non è nemmeno più la percezione di una danza, o di un ritmo. Sembra quasi che dietro alla libertà illimitata dei solisti di Free Jazz ci sia un disegno fortemente razionalista, un progetto, termini (“disegno”, “progetto”, “immagine complessiva”) tutti relativi al campo del visivo. In altre parole, Coleman non avrebbe fatto un’operazione molto diversa da quella di un musicista della tradizione cosiddetta “colta” della musica occidentale – e in effetti lo vediamo facilmente in linea con un John Cage, e con la sua – intellettualissima – esaltazione del caso.

Tutto questo discorso, ovviamente, non comporta che Free Jazz sia un “brutto disco”. Con il peso culturale che ha avuto non ha nemmeno senso parlarne in termini di brutto o di bello. Però ci permette di riconoscere che nella sostanza il progetto di Coleman finisce per andare nella direzione opposta a quella che dichiara, approdando a un intellettualismo jazzistico che caratterizzerà pesantemente i decenni successivi – anche in molti casi con risultati, peraltro, che alle mie orecchie suonano decisamente meno “noiosi”.

L’optocentrismo non si sconfigge così facilmente. Forse non si sconfigge affatto. Forse non va nemmeno sconfitto. Ma ci sono altre strade, nel jazz e altrove, lungo le quali si vivono più suoni e si ricostruiscono meno (peraltro comunque indispensabili) astratte strutture.

25 Febbraio 2011 | Tags: comunicazione visiva, estetica, fotografia, fumetto, graphic design, illustrazione, manifesto, musica, pittura, poesia, semiotica, sistemi di scrittura, tipografia, Web e multimedia | Category: comunicazione visiva, estetica, fotografia, fumetto, graphic design, musica, poesia, semiotica, sistemi di scrittura, Web e multimedia |  Guardare e leggere. La copertina Be’, sì, è in libreria. L’altro giorno, quando ho detto a un mio amico che stava per uscire, lui mi ha chiesto: “E il blog l’hai fatto?”. Ho avuto un momento di perplessità. Ovviamente lui si riferiva al fatto che ormai quando si pubblica un libro si crea anche il blog per riparlare ed espandere i suoi temi. Ma io il blog ce l’ho già. Anzi è venuto al mondo un anno prima del libro. Un blog ha però una gestazione breve, mentre un libro ce l’ha decisamente più lunga. Il libro in verità esisteva già prima del blog, e il nome che a suo tempo ho dato al blog era anche augurale per il libro. Quindi, in fin dei conti, al mio amico ho risposto “Sì”.

Il libro è più specifico del blog, come è giusto. Se volete sbirciare indice e introduzione potete andare qui.

Mi sento un po’ come quelli che dal romanzo è uscito il film, o dal film il fumetto, o dal fumetto il romanzo. Il blog non cambierà, ma se qualcuno mi propone qualche tema di cui nel libro si parla, può essere una buona occasione per tornarci sopra.

Per adesso, ne parlo pubblicamente in un incontro nell’ambito del festival del fumetto Bilbolbul, sabato mattina 5 marzo alle 11.30 alla libreria Irnerio (via Irnerio 27) a Bologna, con Luca Raffaelli. Spero di vedervi tutti.

Chardin - Bicchiere d'acqua e bricco da caffè, circa 1760 Ho visto la mostra di Chardin al Palazzo dei Diamanti di Ferrara. Non è grande, però buona parte dei dipinti più famosi ci sono, e anche altri che non conoscevo. Tra questi, i due che riporto qui.

Quello ovale, riportato più sotto, si trova sul fondo di una stanza lunga, per cui lo si vede inevitabilmente da lontano, quando si entra nella stanza, e poi ci si avvicina. La meraviglia della composizione è evidente quindi dal primo sguardo. Tuttavia, rispetto invece al dipinto qui sopra, quello con il bicchiere d’acqua, ho vissuto una strana esperienza.

Poiché è esposto in una sala grande, a fianco di altri dipinti, mi è capitato di vederlo quando mi ci trovavo già molto vicino, a meno di un metro. Quello che ho pensato è stato: “Ecco un dipinto minore. Qualche volta anche a Chardin venivano meno bene”. L’ho osservato per un po’, concentrandomi sul dettaglio delle pennellate, e poi sono passato oltre.

Poco dopo, ero lontano, e l’occhio mi è caduto ancora sul medesimo dipinto. Per certi versi facevo fatica a riconoscerlo. O meglio, lo riconoscevo benissimo, perché le forme rappresentate erano quelle che ricordavo; ma non mi riconoscevo io nel giudizio di poco prima: ora stavo guardando un dipinto bellissimo, tra i più emozionanti dell’intera mostra.

Mi sono avvicinato di nuovo, per tornare a vedere le pennellate, e quell’effetto un po’ confuso che, poco prima, me lo aveva fatto squalificare. Solo che, adesso, quelle medesime pennellate dall’apparenza grossolana erano inesorabilmente correlate all’esperienza che ne avevo appena fatto da lontano, e anche guardando da vicino non le vedevo più come prima

Denis Diderot, recensendo Chardin nel 1763, parlava di una “magia” della sua pittura, dichiarandosi incapace di spiegare come mettere insieme nella propria coscienza le due vedute, da vicino e da lontano. Ma io credo che nella “magia” di Chardin ci sia, oltre a questo, anche una capacità compositiva stupefacente – che è qualcosa di assai più difficilmente osservabile, e che si impone alla percezione spesso senza che ce ne rendiamo conto. È quella caratteristica piuttosto ineffabile per cui le cose ci appaiono, messe così, incredibilmente armoniose, posizionate secondo un ordine stranamente significativo, pur nella apparente banalità.

Lo sguardo da lontano ci permette di cogliere questo ordine, mentre il confronto tra lontano e vicino ci mette a confronto con il virtuosismo del pittore e la sua incredibile consapevolezza dei meccanismi della nostra percezione visiva. Chardin vince la propria gara giocando incredibilmente al ribasso, eliminando qualsiasi elemento che possa essere autonomamente interessante. Così, quasi parlando a bassa voce, la sua rappresentazione delle cose inizia a raccontare delle storie di quotidianità, anche loro dall’apparenza banale, insignificante. Eppure, quando si possono scorgere meraviglie di questo genere nella propria banale quotidianità, il mondo diventa di colpo talmente pieno di senso che sembra non esserci bisogno più di niente altro.

Il secolo dei Lumi è anche quello in cui la valorizzazione delle emozioni inizia la strada che porterà all’esplosione romantica. Quello di Chardin mi appare come un Romanticismo ancora appena sussurrato, uno Sturm und Drang dei bicchieri d’acqua nella luce, dei vasi di albicocche e delle tazzine decorate. Il silenzio in cui Chardin rinchiude le sue passioni le rende incredibilmente vivide, come se emergessero da una visione al microscopio.

Parliamo di Arte, di solito, in questi casi. Vista l’epoca in cui Chardin dipinge, l’espressione è già del tutto pertinente. Ma anche valutando il suo lavoro come semplice comunicazione visiva, prescindendo dalla retorica del mondo dell’Arte, e considerandolo semplicemente come un discorso condotto con strumenti visivi, il discorso di Chardin ci appare ricchissimo, complesso, intrigante. È il lavoro di qualcuno che ha riflettuto continuamente, per anni e anni, sulla percezione visiva e su come essa produce senso; e che può insegnare moltissimo, a distanza di due secoli e mezzo, anche a chi non è interessato alla pittura, anche a chi della comunicazione visiva ha semplicemente fatto una professione. Come pure Chardin, peraltro.

Un artista (mi raccomando con la minuscola) non è che un artigiano di grande capacità che ha molto riflettuto sul proprio lavoro, ed esprime nella sua opera tutto questo, rendendola singolarmente significativa. L’Artista (quello con la maiuscola) è oggi semplicemente uno che fa dell’Arte: ce n’è di bravi (degli artisti veri, insomma) e ce n’è tanti che non lo sono. L’Arte (quella con la maiuscola) non è che un genere tra gli altri.

Chardin, Il barattolo di albicocche, 1758

Ho concluso il post sulla fotografia di giovedì scorso con un’osservazione sulle tracce della procedura di produzione lasciate da Sarah Moon sulle sue fotografie. È un discorso molto più vasto di quanto si potrebbe pensare.

Anche in pittura le tracce del processo di produzione possono essere una componente importante del discorso di un dipinto. Nell’osservare un dipinto di Frans Hals, per esempio, è inevitabile restare sorpresi dal modo in cui il pittore costruisce effetti di realistica vivacità facendo uso di tratti di colore così grossi da rendere palesi i suoi stessi gesti col pennello. In altre parole, l’effetto complessivo dell’opera non è dato solo dall’oggetto raffigurato e dalla qualità della rappresentazione, ma anche dall’ostentazione del gesto del pittore, che non nasconde più la sua tecnica, ma anzi, da vero virtuoso, ce la sbatte davanti agli occhi.

Se guardiamo dei tratti intendendoli in questo modo, però, non stiamo più analizzando né le qualità figurative né quelle plastiche dell’immagine. I tratti vengono intesi come tracce, registrazioni di un movimento, impronte di gesti. Certo che, al contempo, essi vanno intesi anche per le loro qualità figurative e plastiche, ed è proprio la dialettica tra questi due differenti modi di considerare i medesimi tratti a caratterizzare (in diversa misura) la produzione pittorica di diversi secoli sino a noi.

Tradizionalmente, tuttavia, la pittura è quella che è proprio perché le considerazioni figurative e plastiche sono dominanti, rispetto a quelle che riguardano le tracce dei gesti pittorici. La rivoluzione dell’astrattismo cambia i rapporti tra figurativo e plastico, rendendo dominante quest’ultimo, ma non modifica la rilevanza delle tracce. È solo con l’invenzione del dripping di Jackson Pollock che i rapporti si ribaltano davvero, e il valore di traccia dei suoi segni diventa superiore al loro valore plastico (quello figurativo è pressoché nullo): un dipinto di Pollock va preso prima di tutto come traccia della danza del suo autore, attraverso le controllate sgocciolature del pennello.

La fotografia nasce già come traccia, impronta. La luce riflessa dagli oggetti del mondo lascia il suo segno sull’emulsione fotografica (o, oggi, sulla superficie sensibile delle macchine digitali). Per fare questo, però, c’è bisogno dell’operazione di qualcuno che inquadri la porzione di mondo da fotografare, e scatti nell’istante prescelto. La foto, di conseguenza, porta in sé non solo la traccia luminosa della parte di mondo fotografata, ma anche la traccia dello sguardo del fotografo, che ha scelto la porzione di spazio e di tempo a cui limitare il proprio sguardo. Proprio come in pittura la traccia del gesto può essere ostentata (Frans Hals) o nascosta (Jan van Eyck), pur essendo comunque presente, anche in fotografia la traccia della presenza e dell’atto di fotografare può essere resa più o meno evidente.

Però, messe le cose in questi termini, si deve sottolineare anche la differenza che emerge tra pittura e fotografia. Nell’una la traccia del gesto si associa a un’immagine che non comunica come traccia, bensì come ipoicona, cioè per somiglianza costruita. Nell’altra la traccia del gesto si associa a un’immagine che è a sua volta traccia, impronta del mondo.

Nel post su Sarah Moon abbiamo visto come la fotografa aggiunga particolari tracce gestuali alle tracce del mondo che sono le sue foto, in modo da rendere evidente la sua presenza, la presenza dell’autrice e delle sue scelte – insomma, per dirla in linguaggio semiotico, ostentando le marche del soggetto dell’enunciazione. Non è più solo l’occhio della fotografa a essere presente alle sue foto, ma l’intero controllo del processo: questa presenza, tuttavia, non viene mostrata, bensì “tracciata”. Paradossalmente, le foto della Moon appaiono dunque ancora più vere di qualsiasi foto “standard”; sono più vere perché, oltre a mostrarci l’oggetto e a darci traccia dello sguardo del fotografo sull’oggetto, ci esibiscono anche le tracce del processo di produzione della foto. Viceversa, un dipinto di Frans Hals non ci appare più vero per l’ostentazione della traccia della mano; magari più bello, efficace, vivace… Forse un Pollock invece ci appare più vero, ma questo succede proprio perché Pollock ha ribaltato la gerarchia di valori, e ha costruito una pittura più simile (nella modalità di comunicare) alla fotografia.

Ora, che ne sarà di tutto questo quando il fotoritocco digitale avrà eliminato non solo ogni implicazione di una presenza del fotografo alla scena fotografata (perché tutto potrebbe essere stato montato in postproduzione), ma anche ogni possibilità di lasciare delle tracce del processo produttivo (perché anche qualsiasi traccia potrebbe essere un falso)? L’elaborazione digitale delle immagini apre grandi possibilità, ma ne chiude anche: dove tutto è possibile con le stesse categorie di gesti, niente può più essere interpretato come traccia di un gesto specifico. Dove tutto può essere molto facilmente falsificato senza possibilità di verifica, la distinzione tra vero e falso perde qualsiasi senso.

Per chi ha letto Il fotografo di Guibert e Lefèvre, cosa ne sarebbe del fascino di un libro come questo, tutto giocato sul contrasto tra immagini costruite (le vignette disegnate) e immagini-testimonianza (le foto), se avessimo ragione di sospettare che queste ultime sono tutti fotomontaggi realizzati con Photoshop?

______________________________________________________

Zuppa d'Anatra Una comunicazione

Per chi abita a Bologna e dintorni, sabato 30 alle 15.30, presso laLibreria Edicola Pinakes (via Nazionale 38/2, Pianoro – in realtà a Carteria di Sesto, 5 minuti di macchina dalla città), discuterò sui due miei volumi Breve storia della letteratura a fumetti, e Il pensiero disegnato. Saggi sulla letteratura a fumetti europea.

Ci sarà anche (mi dicono) la Sacher Torte, che è una mia amica di buon gusto e che si concede a tutti.

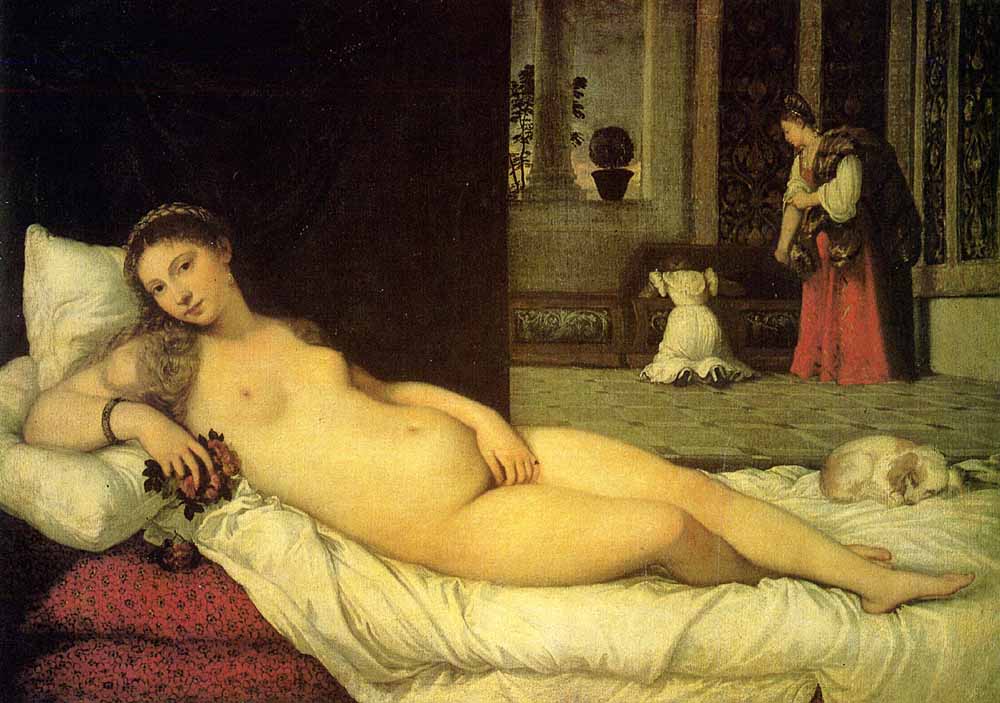

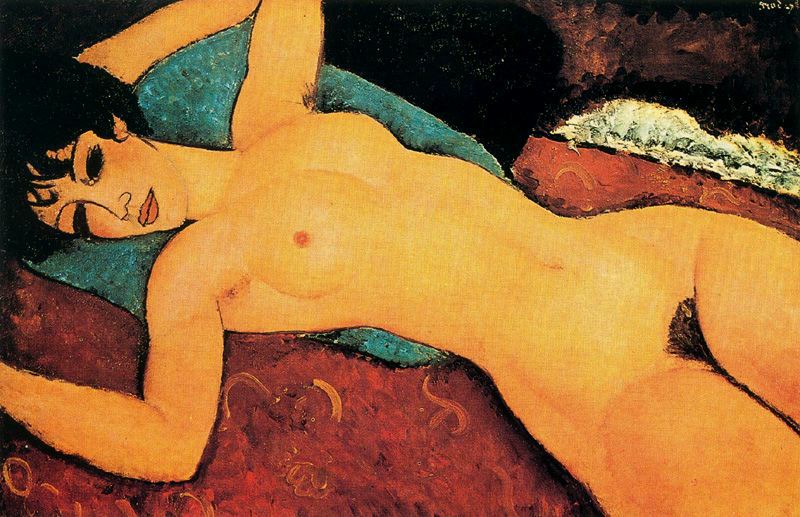

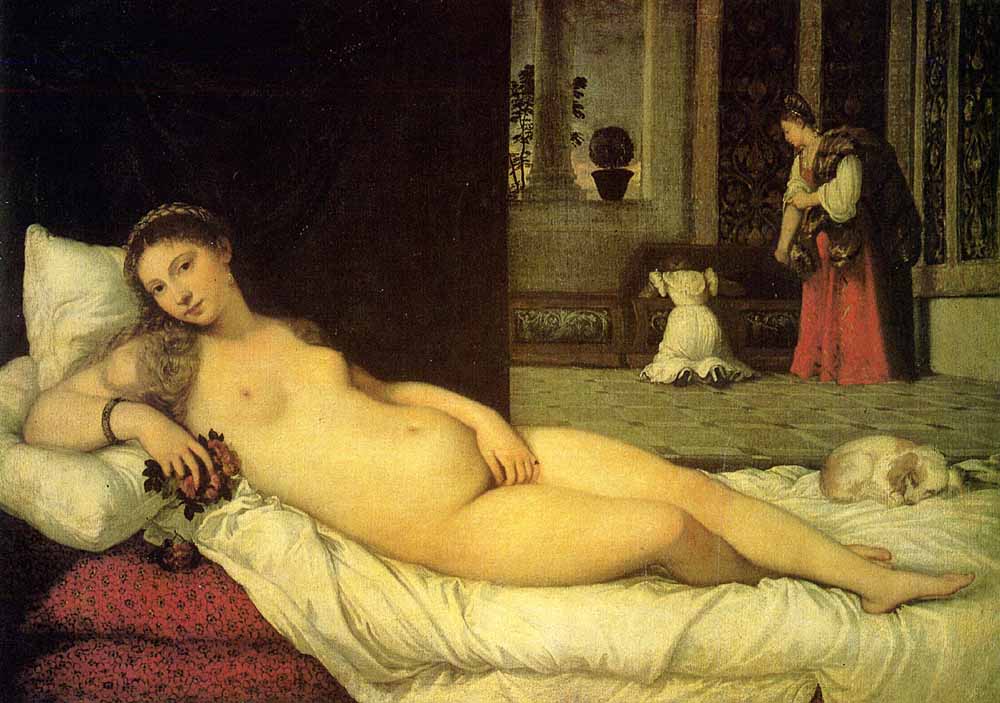

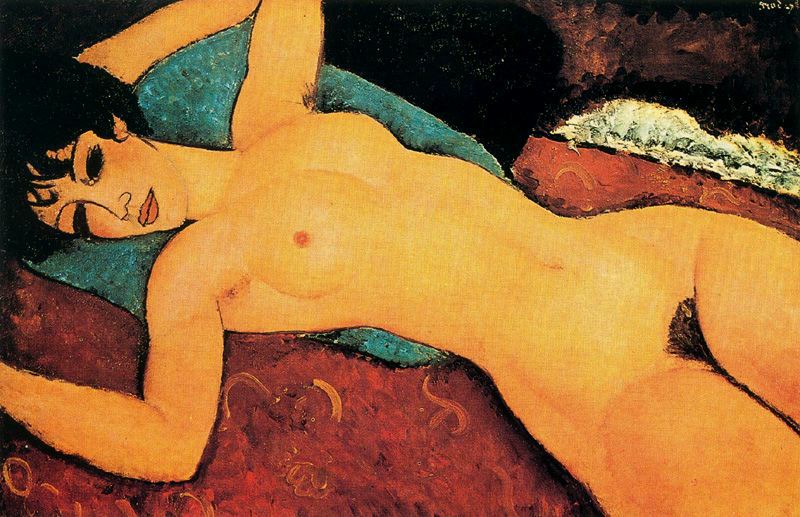

Tiziano Vecellio, Venere di Urbino, 1538  Francisco Goya, La maja desnuda, c.a 1795  Amedeo Modigliani, Nudo sdraiato, 1917-18 Per parlare di fotografia, ho bisogno di passare dalla pittura. Non c’è dubbio che tutte e quattro le immagini che ho inserito in questo post siano immagini erotiche. La Venere di Tiziano era destinata a una alcova; la maja di Goya era stata commissionata da un collezionista di nudi, in una Spagna di fine settecento in cui dipingere nudi era un reato; la ragazza di Modigliani non ha bisogno di commenti.

La forte carica erotica di queste immagini non ne corrompe la sacralità, a prescindere dall’uso a cui erano di fatto destinate. Innumerevoli figure di qualità decisamente inferiore a queste sono state nella storia destinate al medesimo uso. Ma se ci ricordiamo di quelle, non le ricordiamo al medesimo modo di queste. Qui siamo di fronte a una celebrazione della sessualità e del corpo, laddove in tanti altri casi ci sono soltanto delle donne svestite, della banale pornografia, hard o soft che sia.

Edward Weston, Nude. Oceano 1936 I tre dipinti ci mostrano le tre rispettive figure femminili attraverso l’immaginazione del pittore mossa dal desiderio. Nel riconoscere quel desiderio, ci possiamo immedesimare nell’occhio e nella mente dell’autore, e desiderare con lui. Anche la fotografia di Weston ci mostra una figura femminile attraverso l’immaginazione del fotografo; però c’è una differenza cruciale: se questa è davvero una fotografia, allora la scena che il fotografo ci propone è esistita davvero, e da qualche parte nello spazio e nel tempo quella specifica donna si è trovata in quella specifica posizione. All’occhio desiderante dell’autore si affianca direttamente il mio, attraverso la mediazione della sua immagine. Weston non solo mi fa sentire quello che lui sente, ma mi fa anche vedere quello che lui vede nel modo in cui lo vede, garantendomi che non si tratta solo di un prodotto della sua immaginazione.

Poi, certo, è evidente che queste quattro immagini sono, tematicamente e stilisticamente, figlie l’una dell’altra. Ma la fotografia aggiunge alla ricetta dell’erotismo un ingrediente che la pittura non possedeva: la presenza. E proprio perché questa presenza erotica è già così forte per conto proprio, il fotografo la deve contenere molto di più di quanto non debba fare il pittore. Di conseguenza, ancora più che in pittura, il corpo femminile diventa qui l’occasione per uno studio formale di linee, luci e ombre.

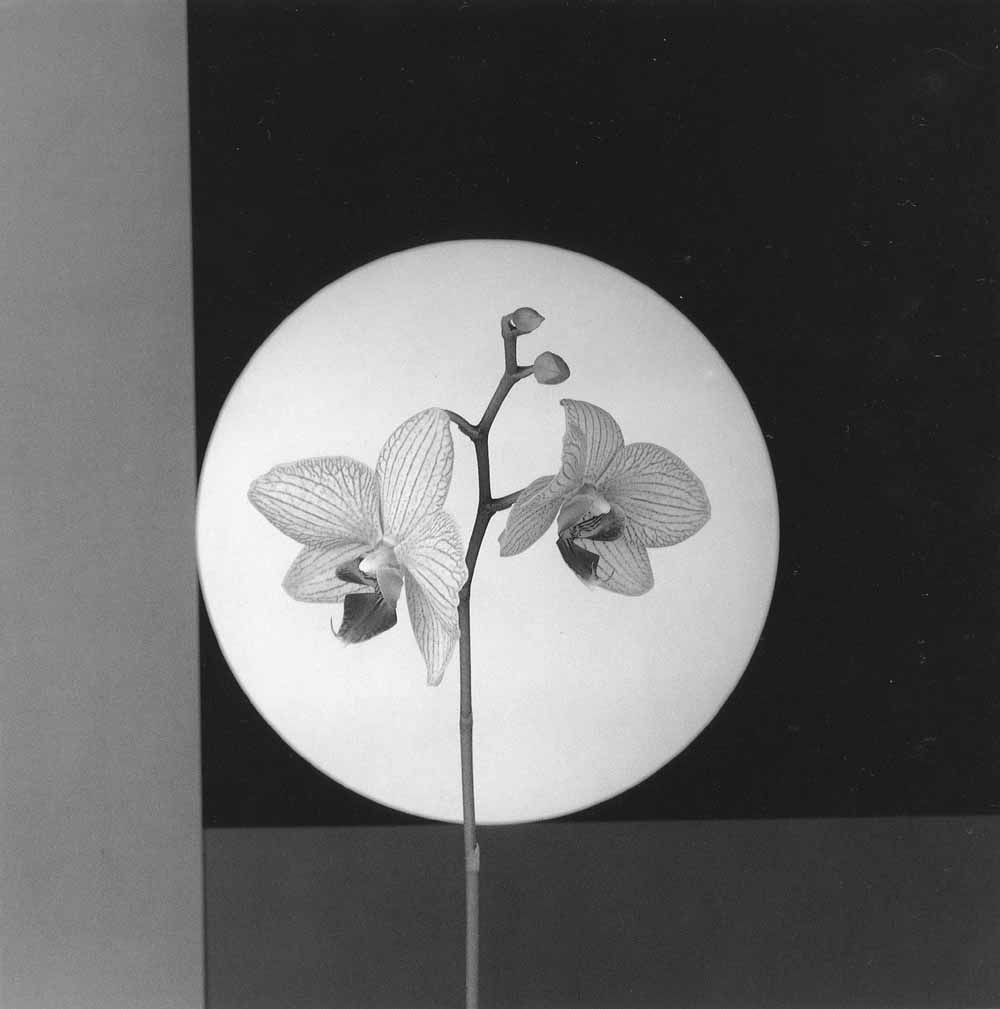

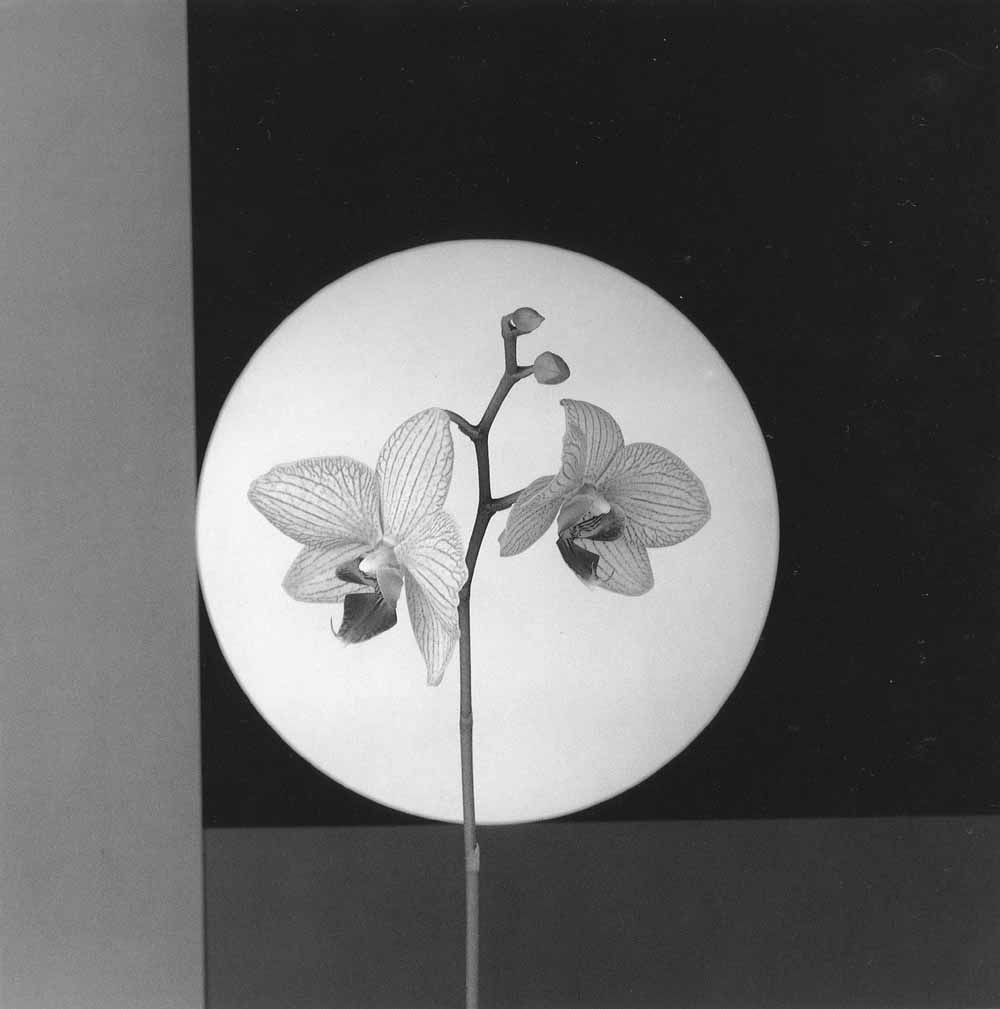

L’eros può così magari passare leggermente in secondo piano; non c’è comunque davvero il rischio che possa scomparire. Tuttavia nel momento in cui esso diventa il quadro di riferimento in cui si inserisce una composizione fondamentalmente plastica, questa stessa plastica diventa erotica, a volte anche indipendentemente dalla reale presenza dell’oggetto del desiderio. Lo sa benissimo, per esempio, Robert Mapplethorpe.

Robert Mapplethorpe, Orchids 1988

|

Post recenti

-

Babel, Connessioni: due antologie

-

No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?

-

La spigolatrice callipigia

-

La disalterità di Lella De Marchi

-

Lo scrutare nel buio di Laura Liberale

-

Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni

-

Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti

-

Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet

-

Dopo Mafalda

-

Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)

-

Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale

-

Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti

-

Storie di polli e di donne sedute

-

La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)

-

Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere

-

Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)

-

Scrivono di me, su Bologna in Lettere

-

Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare

-

Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito

-

Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria

|

Some Books of Mine ------------------

------------------

------------------  ------------------  ------------------  ------------------

------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog

|

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti