Leggo fumetti, leggo poesie, vado al cinema perché mi diverto. Non c’è dubbio in proposito. Ma forse è un modo un po’ superficiale di spiegare le cose. Non qualsiasi fumetto, o poesia o film o altro mi diverte; non qualsiasi fumetto, o poesia o film o altro che mi piace mi diverte; non qualsiasi fumetto, o poesia o film o altro che mi diverte mi piace.

Non sempre le parole divertire e divertimento hanno avuto il senso odierno (più o meno) di dilettare e diletto, o di sollazzare e sollazzo. Del significato antico restano tracce in alcuni linguaggi tecnici, come quello musicale: in certe forme musicali, il divertimento non è una parte più allegra, bensì una sezione in cui ci si allontana particolarmente dal soggetto o dal tema principale, salvo in seguito ritornarvi. Oggi dovremmo forse usare, per capirci meglio, la parola diversione; e divergere per quello che era divertire.

Si sa come nascono le parole nuove. C’è un uso inizialmente metaforico, che si diffonde e progressivamente diventa standard: nel divertimento di oggi il senso di diversione non lo percepisce più nessuno.

Un poco più onesto è forse il termine intrattenimento, dove con poco sforzo si riesce a cogliere il senso originario di tenere (o trattenere) dentro, ovvero quello che si fa per evitare che qualcuno se ne vada. E ancora più onesto (e di conseguenza molto meno usato) è il termine evasione, che ancora mantiene forte il significato di fuga da un luogo chiuso, per cui ci accorgiamo che quando lo usiamo in espressioni come letteratura d’evasione si tratta di una metafora, attraverso la quale si dipinge la vita quotidiana come un luogo oppressivo da cui è però possibile fuggire.

Se percepissimo ancora il senso originale di divertimento come diversione, probabilmente ci renderemmo conto che le sue implicazioni non sono molto diverse da quelle di evasione. Divertirsi è divergere dalla noia o dal dolore della quotidianità; è fare una diversione rispetto a una vita quotidiana che non ci soddisfa – anche se, lo sappiamo, siano condannati a ritornarvi presto. In fin dei conti, le diversioni non sono vere evasioni, e nemmeno le evasioni letterarie (o televisive) sono vere evasioni.

Ecco quindi che mi preoccupo nello scoprire che leggo fumetti, poesie ecc. perché mi diverto. Sarebbe come dire che il piacere che queste fruizioni producono in me deriva dal fatto che sto momentaneamente evadendo dalla mia gabbia quotidiana. In altre parole, l’ideologia del divertimento ha bisogno di sostenere che la vita è una cacca, e che l’unico modo per provare piacere è fare una diversione, spostarsi momentaneamente nell’altrove.

Ma è davvero così?

Proviamo a guardare le cose più da vicino. Tra le cose che ci divertono ci sono senz’altro quelle che ci fanno ridere. Ma non si ride senza che ci sia una complicità e un accordo di fondo. Questo è talmente vero che far ridere qualcuno è anche un modo per crearli, questa complicità e questo accordo di fondo – come sa benissimo il grande barzellettiere che regge le sorti di questo paese. Ma se c’è complicità e accordo di fondo, su che cosa si basa la diversione, cioè il divertimento? Credo che le cose stiano così: l’accordo di fondo ci tranquillizza (non c’è nulla di pericoloso in gioco), per cui si può parlare e dire davvero qualsiasi cosa, anche quelle che altrimenti non diremmo mai. Ecco il senso della diversione, cioè del divertimento: nella cornice rassicurante dell’accordo, può venir fuori l’assurdità e paradossalità di tante cose.

La diversione c’è, senza dubbio, ma neutralizzata dalla complicità e dall’accordo di fondo: c’è perché non è pericolosa. La risata del divertimento non ha niente a che fare con l’utopia anarchica di “una risata vi seppellirà”. Il divertimento non seppellisce niente, perché quello che vi appare oggetto di critica è già stato rafforzato all’origine.

Quando poi si costruisce un impero mediatico sul divertimento, si stanno saldamente impiantando dei valori: non quelli presi in giro in superficie, ma quelli condivisi nel fondo. Ho seguito recentemente un po’ di striscio una polemica su Drive In, trasmissione paleoberlusconiana che molti difendono oggi perché era una presa in giro, anzi una intelligente presa in giro, della comunicazione televisiva. Sarà. Non voglio prendere una posizione netta, perché ne ricordo ben poco: Drive In mi annoiava già allora (molto meglio la surreale insipienza di Colpo Grosso, che non si ammantava di nulla, e sviliva la donna italiana con candida sincerità) e non lo guardavo praticamente mai. Voglio solo avanzare il sospetto che quella intelligente presa in giro si basasse sulla conferma profonda di una serie di valori (che sono poi stati quelli su cui si è fondata la fortuna del grande barzellettiere) mentre in superficie (e in maniera evidentemente più effimera) se ne condannavano altri.

Dove il divertimento diventa il valore principale della vita, ci si dovrebbe domandare da cosa ancora si stia divergendo. Ha buon gioco, il grande barzellettiere, a suggerire continuamente da che cosa si debba evadere (tasse a parte): i comunisti, le toghe rosse, i moralisti, i perbenisti… Dio mio! Eccomi ridotto, nel mondo costruito da lui, a fare proprio la parte del vecchio moralista! E pur di dargli addosso, devo arrivare persino a parlar male del divertimento! (il che confermerà oltre ogni dubbio, con sicurezza, che sono un vecchio moralista!) Certo, all’interno del suo mondo o si è puttane (letterali o metaforiche) o si è moralisti. Le puttane (soprattutto quelle metaforiche) si divertono; e chi non si diverte non ha capito che si trattava di una battuta.

Vorrei divertirmi anch’io. Lo faccio, quando riesco, anche evitando di pensare al grande barzellettiere. Ma che triste divertimento! Mi viene in mente Palazzeschi. Lo riporto qui sotto. Provate a rileggerlo pensando al divertimento come diversione, al poeta come qualsiasi persona intelligente con qualche velleità creativa sincera, e magari facendo finta che questi versi siano stati scritti oggi. Una poesia tragica, direi! (sembra quasi la sinistra italiana)

__________________________________________

E lasciatemi divertire

(canzonetta di Aldo Palazzeschi, 1910)

Tri tri tri,

fru fru fru,

ihu ihu ihu,

uhi uhi uhi!

Il poeta si diverte,

pazzamente,

smisuratamente!

Non lo state a insolentire,

lasciatelo divertire

poveretto,

queste piccole corbellerie

sono il suo diletto.

Cucù rurù,

rurù cucù,

cuccuccurucù!

Cosa sono queste indecenze?

Queste strofe bisbetiche?

Licenze, licenze,

licenze poetiche!

Sono la mia passione.

Farafarafarafa,

tarataratarata,

paraparaparapa,

laralaralarala!

Sapete cosa sono?

Sono robe avanzate,

non sono grullerie,

sono la spazzatura

delle altre poesie

Bubububu,

fufufufu.

Friu!

Friu!

Ma se d’un qualunque nesso

son prive,

perché le scrive

quel fesso?

bilobilobilobilobilo

blum!

Filofilofilofilofilo

flum!

Bilolù. Filolù.

U.

Non è vero che non voglion dire,

voglion dire qualcosa.

Voglion dire…

come quando uno

si mette a cantare

senza saper le parole.

Una cosa molto volgare.

Ebbene, così mi piace di fare.

Aaaaa!

Eeeee!

Iiiii!

Ooooo!

Uuuuu!

A! E! I! O! U!

Ma giovanotto,

ditemi un poco una cosa,

non è la vostra una posa,

di voler con così poco

tenere alimentato

un sì gran foco?

Huisc…Huiusc…

Sciu sciu sciu,

koku koku koku.

Ma come si deve fare a capire?

Avete delle belle pretese,

sembra ormai che scriviate in giapponese.

Abì, alì, alarì.

Riririri!

Ri.

Lasciate pure che si sbizzarrisca,

anzi è bene che non la finisca.

Il divertimento gli costerà caro,

gli daranno del somaro.

Labala

falala

falala

eppoi lala.

Lalala lalala.

Certo è un azzardo un po’ forte,

scrivere delle cose così,

che ci son professori oggidì

a tutte le porte.

Ahahahahahahah!

Ahahahahahahah!

Ahahahahahahah!

Infine io ò pienamente ragione,

i tempi sono molto cambiati,

gli uomini non dimandano

più nulla dai poeti,

e lasciatemi divertire!

Ogni tanto penso a Napoleone. I Francesi lo amavano davvero? Probabilmente sì: se il confronto era da fare con i Borboni, non è difficile capire il perché. E, d’altra parte, Napoleone era anche sufficientemente autocratico e autoritario per rassicurare coloro che avevano paura della rivoluzione (e dei sanculotti), ma non per questo desideravano un ritorno al passato.

Magari Napoleone non rappresentava davvero tutti i Francesi, ma certamente era amato dalla classe emergente e culturalmente più forte, cioè la borghesia. Napoleone, che a quella classe apparteneva, ne incarnò gli ideali del momento: si fece un titolo nobiliare, cioè divenne aristocratico, ma allo stesso tempo trattò gli aristocratici senza quel rispetto che essi si aspettavano all’epoca dai borghesi. E, soprattutto, innalzò un sacco di borghesi alle cariche più alte: li mise al governo, nella pubblica amministrazione, nell’esercito, in tanti posti che erano tradizionalmente riservati all’aristocrazia.

Così, la borghesia poté davvero riconoscersi in quell’uomo che aveva approfittato della situazione per prendere il potere.

Ma chi è oggi che può riconoscersi nell’uomo che in Italia ha approfittato della situazione di crisi nata da Tangentopoli per prendere il potere? Se lo dobbiamo valutare a partire dal tipo di persone che ha promosso, il criterio della classe sociale non funziona. Sembrano funzionare piuttosto due altri criteri.

Dal punto di vista del consolidamento del potere, le scelte sono di carattere clientelare: ti promuovo affinché tu mi sostenga; e poiché io ti ho fatto, se non fai quello che ti dico io, ti distruggo.

Dal punto di vista dell’immagine pubblica, che è qiuello che mi interessa qui, quello che colpisce sono le Zanicchi, e ancora di più le Carfagna e le Minetti: ti promuovo perché sei dei miei, perché tu possa essere un simbolo per tutti gli altri miei che non posso promuovere.

Non è una classe sociale, dunque, a sostenerlo, bensì quella che potremmo chiamare una classe culturale. È la classe di coloro che si riconoscono nei miti della tivù spazzatura che il nostro napoleoncino ha reso normale in Italia. Per queste persone, l’ascesa politica delle Carfagna e delle Minetti è un riconoscimento potenzialmente personale; la prova che il nostro sa valorizzare le persone giuste, un insieme di cui ci si sente parte. Per queste persone, il paese è davvero diviso tra i giusti, cioè quelli che vivono un normale mito televisivo, e gli altri, quelli la cui separatezza permette di definire via via comunisti, toghe rosse, quelli che remano contro e così via. Queste persone possono credere di essere parte di un grande partito dell’amore, circondato da nemici mossi dal risentimento e dall’egoismo.

In un paese scarsamente alfabetizzato, scarsamente propenso alla lettura, la cultura più diffusa è quella tradizionale rituale e mitica delle piccole comunità. La televisione berlusconiana ne ha preso il posto, mutuandone i ritmi e la chiacchiera, e azzerando in apparenza la distanza tra i suoi protagonisti e la gente. La classe culturale che ama il nostro napoleoncino è quella che viveva acriticamente nelle tradizioni e oggi continua a farlo nell’universo televisivo che ha preso il loro posto.

Mi domando se si può portare il paragone con Napoleone più in là. La classe sociale che sosteneva Napoleone era storicamente vincente, destinata a soppiantare la vecchia aristocrazia. Dobbiamo pensare lo stesso di questa classe culturale? Io che scrivo e chi mi legge siamo davvero il corrispondente moderno dei vecchi aristocratici francesi, che non potevano vedere l’odioso dittatore?

Per certi versi lo siamo. Se il nuovo che il nostro napoleoncino rappresenta è questo universo reso spettacolo, dove tutto è effimero e luccicante, allora credo che noi siamo orgogliosamente dalla parte del vecchio.

Ma si possono anche vedere le cose in un altro modo. Sempre restando in termini di positività del progresso, c’è un altro mondo culturale ancora più nuovo di quello televisivo, che è quello del Web. Io lo vedo come la riscossa della scrittura, come la rivincita dell’Illuminismo sulle neo-tenebre della telecrazia. Certo l’Illuminismo ha la sua dialettica, come ci insegnò Adorno, e non è un luogo ideale. Anzi forse è il luogo in cui gli ideali si disfano, perché vengono riconosciuti come illusori. Da questo punto di vista è un luogo molto meno eccitante e molto più triste del mondo della televisione. Vivere nell’illusione è molto più gratificante che vivere nell’Illuminismo.

Ma di illusione, alla lunga, si muore. Se guardiamo le cose così, il nostro napoleoncino assomiglia assai più a Luigi XVI che all’Imperatore dei Francesi. L’ancien régime è il suo, quello della tivù. Anche Luigi era amato dai francesi, finché non si sono nutriti a sufficienza di spirito illuminista e l’hanno fatto fuori.

In fondo è grazie al Web che gli egiziani si sono liberati di Mubarak. Perché non dovremmo noi riuscire a liberarci del papi di sua nipote?

Parliamo di Santoro e del suo Raiperunanotte di ieri sera. Giovanna Cosenza ne contesta l’ossessione antiberlusconiana, condividendo l’opinione di Aldo Grasso, e facendoci presente che l’elefante è sempre stato seduto (e progressivamente ogni minuto di più) al centro della conversazione. Il riferimento citato da lei stessa, da George Lakoff, è questo (link e neretti suoi): «Ricordarsi di “non pensare all’elefante”. Se accettate il loro linguaggio e i loro frame [degli avversari] e vi limitate a controbattere, sarete sempre perdenti perché rafforzerete il loro punto di vista» (trovi le altre regole QUI).

Le regole di Lakoff sono sensate, ma sono riferite a un contesto politico in cui la situazione dei contendenti è grosso modo paritaria. È del tutto ragionevole che, in un contesto in cui è possibile non mettere al centro del discorso i valori degli altri, farlo sia una pessima scelta. Ma le cose in Italia non stanno così.

Anche se in Italia ci sono una destra e una sinistra divise da dei valori differenti, la partita non si gioca su questo. Qui abbiamo di fronte un elefante a cui non è possibile non pensare, perché ha colonizzato tutti gli spazi del dialogo con la forza del suo denaro, delle sue televisioni, del suo fascino personale e del suo potere usato senza nessuna remora. Poter non pensare all’elefante sarebbe fantastico, ma è l’elefante stesso che provvede continuamente a far sì che lo pensiamo, e non abbiamo la forza mediatica per opporci a questo!

Non pensare all’elefante potrebbe essere una strategia vincente se fosse una strategia possibile, ma in Italia al momento non lo è. Di conseguenza o siamo destinati sino alla morte dell’elefante a vivere nella condizione dell’infelice metafora luttazziana (già peraltro anticipata da lungo tempo dall’ombrello di Altan), oppure dobbiamo trovare una strategia che permetta di indebolire l’elefante sino a far sì che sia divorato dai suoi stessi complici – dopodiché davvero potremo forse trovarci nella situazione di non pensarlo.

L’elefante è fortissimo, ma traballa. È vecchio. È troppo incazzato. Fa errori. Più è incazzato e più ne fa. Io credo che farlo incazzare sia la strategia migliore. Finché non saranno i suoi a scaricarlo, travolti dall’impossibilità di reggere la sua psicopatia, io credo che per la sinistra in Italia non ci siano speranze. Solo quando questo succederà il gioco tornerà ad assumere le sue regole normali.

19 Marzo 2010 | Tags: audiovisivo, cinema, comunicazione visiva, mito, mitologia, oralità, radio, rito, scrittura, sistemi di scrittura, televisione, Theodor H. Nelson, Tim Berners-Lee, visivo/sonoro, Web 2.0, Web e multimedia, Youtube | Category: comunicazione visiva, sistemi di scrittura, Web e multimedia | A consultare Youtube ci si può rendere conto che in quello spazio viene riconfigurata drasticamente l’esperienza percettiva dell’audiovisivo. Dagli studi sull’oralità primaria (ovvero l’oralità delle culture che non hanno ancora fatto esperienza di scrittura – vedi i lavori di Walter Ong, di Jack Goudy e di altri, ben compendiati nel volumetto di Livio Sbardella, Oralità. Da Omero ai mass-media, Carocci 2006), sappiamo che la comunicazione verbale orale possiede delle caratteristiche che l’introduzione della scrittura indebolisce o cancella del tutto. Finché la parola appartiene esclusivamente all’universo sonoro, ne condivide infatti gli aspetti di fluidità, di coinvolgimento, di vibrazione, di musicalità, di non-permanenza: tutte caratteristiche che la rendono adatta a situazioni di carattere rituale, situazioni in cui, partecipando, la persona si immerge in una collettività che agisce (tendenzialmente) all’unisono.

La natura visiva della parola scritta è aliena da tutto questo. Il mondo visibile possiede caratteristiche di stabilità che quello sonoro non ha, e si presta, per questo, all’osservazione attenta e ripetuta. Non a caso le metafore della visione sono utili per parlare della conoscenza scientifica (si pensi, per esempio, all’“osservazione scientifica”) mentre quelle dell’ascolto tendono a essere usate piuttosto per la propriocezione (si pensi al campo semantico del verbo “sentire”, che usiamo tanto per le emozioni che come sinonimo di “udire”). Quando la parola incontra la scrittura (che esisteva, almeno in Mesopotamia, in una forma archetipica già da qualche migliaio di anni, e veniva usata come strumento per le registrazioni contabili – come ho raccontato in questo blog nel mio post del 9 marzo) la parola si arricchisce delle possibilità dell’osservazione ripetuta e del calcolo; e non è un caso che solo in questo contesto possa nascere la filosofia.

Certo, d’altro canto, il legame tra parola scritta e orale non viene comunque reciso mai. È interessante però osservare come si indebolisca per gradini, e che un importante gradino (quello della nascita della lettura silenziosa, eseguita solo con gli occhi, senza la resa sonora della parola) coincida con l’esplosione del razionalismo della filosofia scolastica, nei primi secoli del secondo millennio. Da quel momento in poi, esistono generi che si posizionano variamente nello spazio tra oralità e scrittura, ponendosi decisamente dal lato di quest’ultima (come la filosofia e in generale la critica) oppure, all’opposto, conservando una decisiva componente orale, come il teatro – e, con questa, una natura rituale, di cerimonia condivisa.

L’invenzione del cinema porta di colpo un tipo di discorso fondamentalmente visivo ad assumere elementi determinanti di oralità. Nel cinema l’immagine scorre e non può essere fermata, e scorre indipendentemente da noi: nella fruizione cinematografica la realtà visibile non è più, dunque, potenzialmente statica. Laddove nel mondo attorno a me, nel mondo reale, ci sono parti stabili, e la scrittura si aggiunge a queste, nel cinema il mondo si trasforma costantemente, e non è mai sufficientemente fermo a lungo per poter essere osservato con i tempi della nostra libera osservazione. Collegandosi naturalmente al teatro, anche il cinema implica una situazione rituale di fruizione, ma l’officiante principale non c’è più, sostituito da un dispositivo che avanza autonomamente, indipendente dalle reazioni del pubblico. Possiamo chiamare neo-oralità questa situazione dall’apparenza paradossale, rafforzata dopo pochi decenni dall’introduzione del cinema sonoro.

L’altro grande medium decisamente neo-orale è ovviamente la radio. Per queste loro caratteristiche, radio e cinema saranno i principali strumenti di creazione del consenso (cioè di creazione del mito di base) dei regimi totalitari tra le due Guerre Mondiali. È piuttosto evidente che la televisione non fa che perfezionare e rendere ancora più potente la dimensione neo-orale, con l’introduzione di una presenza virtuale, rafforzata dalla diretta, che mette tutti gli spettatori in sintonia con il medesimo rito, senza che nemmeno debbano entrare in contatto l’uno con l’altro.

Il Web nasce con caratteristiche radicalmente opposte. L’idea di Berners-Lee è esplicitamente ispirata all’utopia di Ted Nelson, che è un’utopia di tipo scrittorio, quella del “sistema ipertestuale distribuito per la letteratura universale”, esposta in un volume (Literary Machines) il cui dedicatario è George Orwell: Nelson sogna un mondo in cui la telematica permetta a tutti l’accesso immediato a qualsiasi testo, e renda impossibile la distruzione e il controllo dei libri. Persino l’idea (centrale) di link non è che l’implementazione tecnica di una consuetudine scrittoria, quella del riferimento (o della citazione) – ben poco praticabile in un mondo orale, dove è impossibile da un riferimento risalire alla sua fonte.

Quando l’audiovisivo viene inserito in questo universo profondamente visivo, profondamente scritto, qualcosa inevitabilmente cambia nella sua natura. Non siamo più, cioè, di fronte a un evento, che si presenta a noi nel flusso inarrestabile dei programmi TV, bensì a un documento, ben posizionato in un vastissimo archivio da cui possiamo in ogni momento prelevarlo, consultarlo, rivederlo, fermarlo, analizzarlo, ritornarci.

Insieme con la natura coinvolgente e immersiva dell’oralità, certo, l’audiovisivo perde anche una certa parte del suo fascino. Non è più ciò che sta accadendo, ma ne è semplicemente la registrazione, la scrittura. Quando appare in Youtube, poi, lo troviamo inserito in un dialogo, quello dei post di commento e degli eventuali video di risposta, che enfatizza la sua natura scritta, perché, comunque, rimane.

Certo, il Web 2.0 ha addolcito la propria natura scrittoria con alcuni tratti di oralità, come è facile vedere nel fenomeno delle chat (e gli audiovisivi si inseriscono bene in un contesto a cui qualche tratto di oralità rimane); ma si tratta di un’oralità di superficie che non scalfisce la durabilità e ripetuta osservabilità di quelle che sono comunque registrazioni, anche se magari registrazioni di dialoghi estemporanei.

Se la televisione è un grande creatore e diffusore di miti, Youtube è il luogo dove il mito si trasforma in mitologia, ovvero discorso sul mito, registrazione del mito, sguardo (razionale) sul mito. Tutto forse molto meno fantastico e affascinante che in TV o al cinema; ma, insomma, almeno qui si può discutere!

(questo post costituisce il resoconto essenziale di una conferenza dal titolo Youtube dal personale al sociale: l’audiovisivo come memoria, che ho tenuto a Urbino il 19 marzo 2010 – appare qui anche come supporto mnemonico per chi l’ha seguita dal vivo. Altri post su temi connessi a questo si trovano sotto la categoria Sistemi di scrittura)

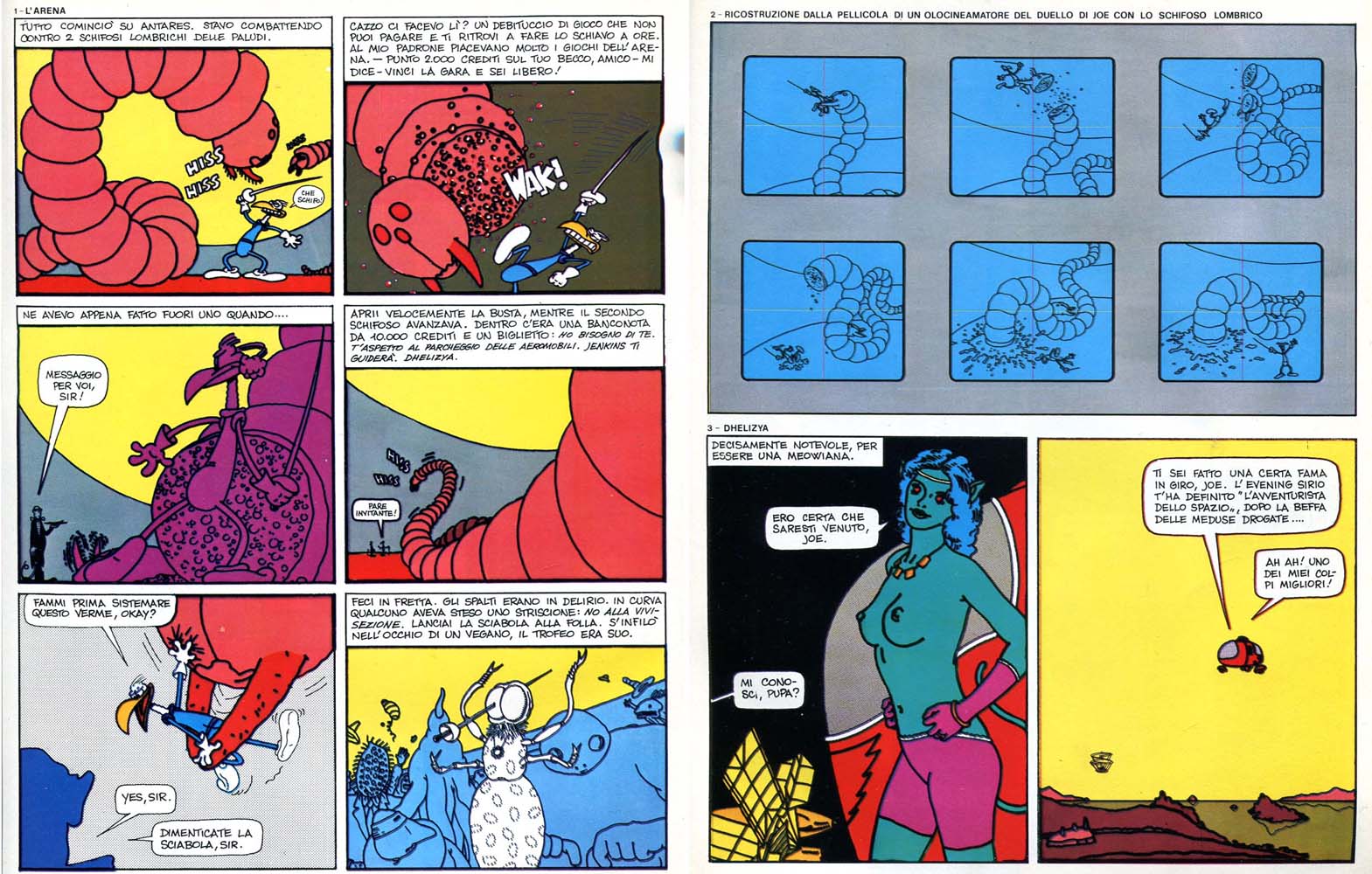

3 Marzo 2010 | Tags: Ally Sloper, audiovisivo, cinema, comunicazione visiva, Fredric Wertham, fumetto, guardare, guardare e leggere, leggere, narrazione per immagini, nascita del fumetto, oralità, radio, Richard Felton Outcault, sistemi di scrittura, televisione, Web e multimedia, Youtube | Category: comunicazione visiva, fumetto, sistemi di scrittura, Web e multimedia | Mi sa che stiamo discutendo un po’ del sesso degli angeli. Siamo d’accordo sull’importanza della narrazione per immagini dell’Ottocento, sul fatto che Outcault non ha inventato niente o quasi (ma ha usato lo strumento comunicativo giusto al momento e nel contesto giusto), sul fatto che non è possibile se non arbitrariamente decidere quale sia l’occasione d’origine del fumetto.

A questo punto l’unico punto di divergenza nella polemica sta proprio attorno all’espressione fumetto. Ma l’ambiguità su quando iniziare ad applicare questo nome corrisponde a un’ambiguità nel termine stesso. In verità, se stessimo alla lettera, poiché la parola fumetto fa riferimento alla fatidica nuvoletta, non ne dovremmo parlare prima che compaia – e questo taglierebbe fuori tutto quello che succede in Italia per un sacco di anni. Ma una simile, drastica, scelta sarebbe stupida, e valida solo per l’italiano: né comics, né bande dessinée, né historietas pongono un problema analogo. Anzi, di cose comiche, di strisce disegnate e di storielle ne esistevano tranquillamente assai prima del 1896.

Insomma, non se ne esce più. Il tempo speso nel dibattito non è comunque tempo perso perché ci costringe ad approfondire le nostre posizioni. Però a un certo punto i dibattiti sul sesso degli angeli (tipica questione indecidibile, perché qualsiasi posizione si prenda è ragionevole anche quella opposta) stancano. La mia proposta è di parlare della storia della narrazione per immagini, e poi ciascuno deciderà per sé da quale momento storico in poi utilizzare la parola fumetto – tenendo comunque ben presente che sostenere che Ally Sloper non è ancora un fumetto non significa sostenere che è irrilevante per la storia del fumetto.

Marco Graziosi mi segnala che Ally Sloper non era destinato all’infanzia, ma a un pubblico popolare, che non escludeva quello infantile: la stessa situazione di Yellow Kid, dunque. Graziosi segnala anche che probabilmente il suo successo è stato un po’ sopravvalutato e che c’era anche altro a costruire le ragioni del successo delle riviste su cui compariva. Sulla prima osservazione, ho controllato: ha ragione. Anche se poi il modello è quello su cui si sviluppano le riviste per ragazzi britanniche del periodo (cfr. Alan and Laurel Clark, Comics. An Illustrated History, London, Green Wood, 1991). Sulla seconda non so, non ho informazioni; però è credibile che al successo di una rivista contribuiscano molti elementi, e non solo quelli che fanno piacere a noi.

Resta il fatto che Ally Sloper presumibilmete contribuiva, e non in maniera marginale, altrimenti nessun editore avrebbe usato il nome della serie per fondare una nuova rivista.

Quello che mi colpisce, di tutta la faccenda, è che il periodo di cui stiamo parlando, cioè la seconda metà dell’Ottocento, è anche il periodo di diffusione della stampa popolare – cosa che coincide con il diffondersi dell’alfabetizzazione anche alle classi meno abbienti. Tipicamente, si giustifica l’uso delle immagini a scopo narrativo in questo contesto attraverso il fatto che sarebbero più facili e più immediate per un simile pubblico, ancora non pienamente alfabetizzato; e comunque sensibile alle trattazioni umoristiche, leggere, assai più che a quelle drammatiche.

Non voglio mettere in discussione questa idea, che mi sembra sostanzialmente corretta. Però c’è lo stesso qualcosa che non mi torna del tutto. Cerchiamo di chiarire i termini della questione.

Una popolazione non alfabetizzata è una popolazione abituata a una comunicazione (e a una narrazione) orale, nella quale – come è ovvio nell’oralità – sono naturalmente presenti intonazioni espressive e atteggiamenti teatrali del narratore. In questo senso la narrazione per immagini non fa che riproporre una situazione che si avvicina un poco a questa, a un pubblico che è alfabetizzato da troppo poco tempo per aver già perso questa consuetudine. L’uso della caricatura nel disegno corrisponde perciò graficamente alle smorfie e alle mimiche del narratore, e magari funge anche da sostituto per le intonazioni espressive della voce, che la scrittura inevitabilmente perde.

E però, nel passaggio dalla dimensione sonoro/performativa del racconto orale alla dimensione scritto/disegnata del racconto per immagini si consuma comunque una trasformazione cruciale. Intanto c’è il passaggio da qualcosa che scorre a qualcosa che sta; ovvero da qualcosa che c’è solo in quel momento e poi mai più (e anche una ri-esecuzione non è detto che sia ugualmente efficace) a qualcosa che è ripercorribile con lo sguardo ogni volta che si vuole.

Non è un fattore da poco: è la differenza tra stare dentro a un flusso, ovvero vivere un’esperienza immersiva in un contesto di cui si è parte, e stare di fronte a una scena, ovvero essere testimone di una presenza che non ci coinvolge direttamente, se non perché condividiamo spazi contigui. La prima situazione, estremizzando un poco, è quella emotivamente coinvolgente del rito; la seconda è quella distaccata dell’osservatore scientifico.

Così, Ally Sloper & c. sono (volutamente o meno) i fattori di una trasformazione culturale, per cui la contemplazione distaccata, tipica delle classi alte e acculturate, si trasmette anche a quelle basse ed emergenti. Poco importa che si tratti di comunicazione visiva: il gap davvero grosso non sta tra guardare e leggere, ma tra guardare/leggere e udire/partecipare. La comunicazione visiva è già in qualche modo scrittura, e anche se si tratta di una scrittura che mantiene molte caratteristiche dell’oralità, il salto è già fatto.

Certo, possiamo considerare preferibile la situazione orale/partecipativa. È sicuramente molto più gustosa: non ci sono dubbi – credo – per nessuno. Ma una società complessa come la nostra (e già nell’Ottocento era così) la rende pericolosa perché troppo facilmente sfruttabile da chi la sappia controllare. L’educazione alla lettura (anche attraverso il visivo) è perciò educazione al controllo e alla democrazia: guardare e leggere permettono di riflettere, anche se (o forse proprio perché) il trasporto emotivo difficilmente è comparabile a quello di una situazione udita/vissuta.

In questi termini, allora, il vero passo all’indietro nasce con due invenzioni, visto che sia quella di Marconi che quella dei Lumière permettono un imprevedibile ripresentarsi dell’oralità. Solo che nella radio e nel cinema (o, meglio ancora, nella televisione di qualche decennio dopo) l’oralità viene messa in gioco senza che possa mantenere le sue antiche prerogative di compresenza e interattività. Il nuovo rito, insomma, è un rito frontale, da spettatore, proprio come quello del leggere e del guardare, salvo che di fronte c’è un flusso, che richiede di immergersi e di partecipare, ma senza poter interagire.

L’oralità ritorna dunque prepotentemente in gioco, ma spogliata della possibilità di interagire. Lo spettatore guarda, come il lettore di fumetti, ma è lo spettacolo a controllare lui e non viceversa; e il suono lo invade, come nell’oralità tradizionale, ma senza possibilità di replica.

In barba a tutti i Fredric Wertham, non era certo il fumetto a corrompere i giovani. E anche se forse non tutti i fumetti potevano dichiararsi innocenti, di sicuro c’era già stato un Goebbels e ci sarebbe stato poi un Berlusconi: e il loro potere non è passato attraverso la mediazione della carta.

Il nuovo Ally Sloper si chiama Web. Mentre radio e TV ci danno l’esperienza immersiva senza l’interazione, il Web ci propone l’interazione di fronte a un nuovo tipo di carta, e comunque guardando e leggendo. Persino l’audiovisivo, sulle pagine di Youtube, si trova immerso in una situazione di lettura, e assume alcune delle caratteristiche dell’immagine statica.

Il Web forse ci toglie ancora un po’ di magia ed emotività immersiva in più, ma ci dà anche qualche ulteriore strumento contro chi usa quella magia ed emotività per i propri scopi. Credo che i (proto-)fumetti dell’Ottocento andassero nella medesima direzione.

|

Post recenti

-

Babel, Connessioni: due antologie

-

No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?

-

La spigolatrice callipigia

-

La disalterità di Lella De Marchi

-

Lo scrutare nel buio di Laura Liberale

-

Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni

-

Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti

-

Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet

-

Dopo Mafalda

-

Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)

-

Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale

-

Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti

-

Storie di polli e di donne sedute

-

La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)

-

Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere

-

Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)

-

Scrivono di me, su Bologna in Lettere

-

Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare

-

Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito

-

Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria

|

Some Books of Mine ------------------

------------------

------------------  ------------------  ------------------  ------------------

------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog

|

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti