Jiménez, Libros de amor, 1-5 Qualche settimana fa, in una libreria di reminders, mi sono trovato davanti a un libro di poesie di cui ignoravo l’esistenza. Ovviamente ignoro l’esistenza di tantissimi libri, ma quello aveva in copertina il nome di Juan Ramón Jiménez, e credevo che i suoi libri mi fossero tutti familiari almeno nel titolo. Invece non solo Libros de amor non mi suonava, ma mi sembrava persino strano come tema per un poeta astratto e intellettuale come Jiménez (anche se, in effetti, sempre sensuale in questa sua astrazione). Ho pensato che fosse una specie di centone; una raccolta di suoi versi di tema sentimentale. Poi invece ho letto le prime righe dell’introduzione, e l’ho comperato subito.

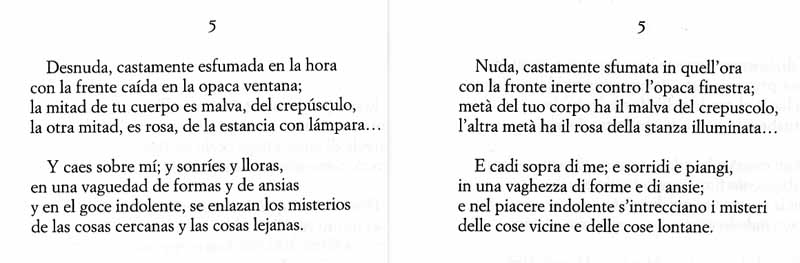

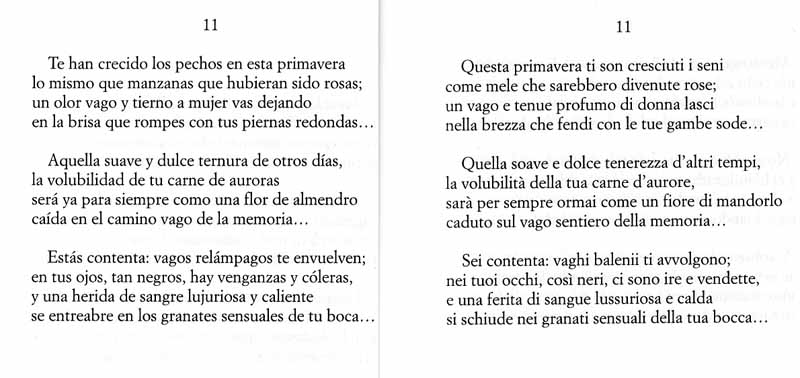

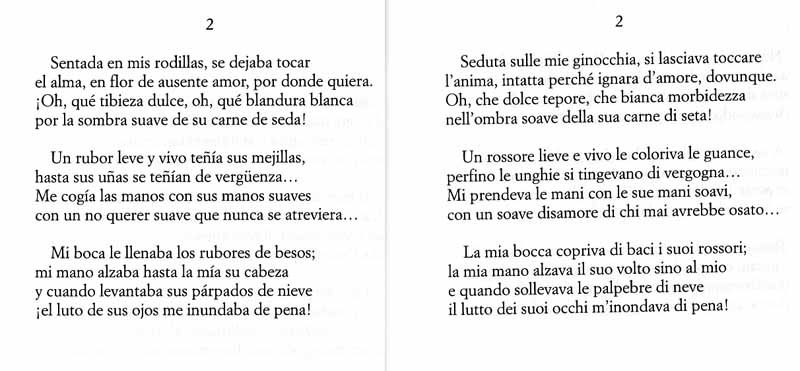

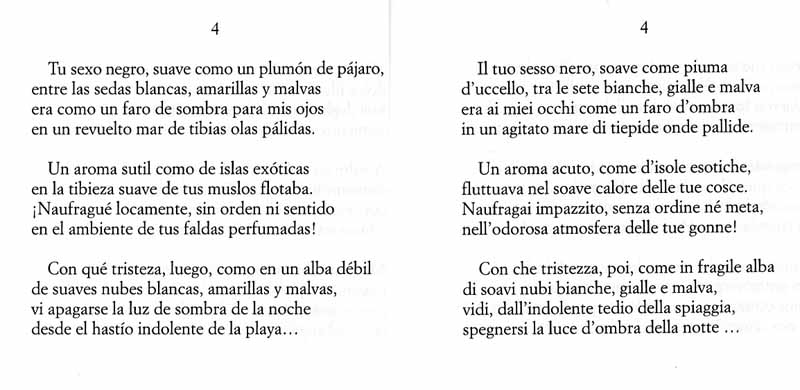

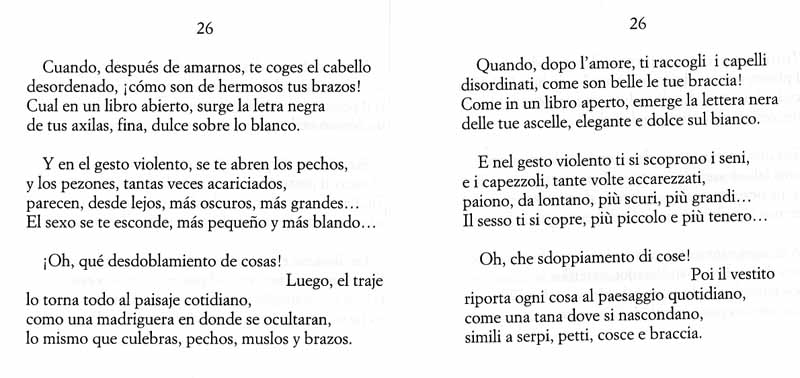

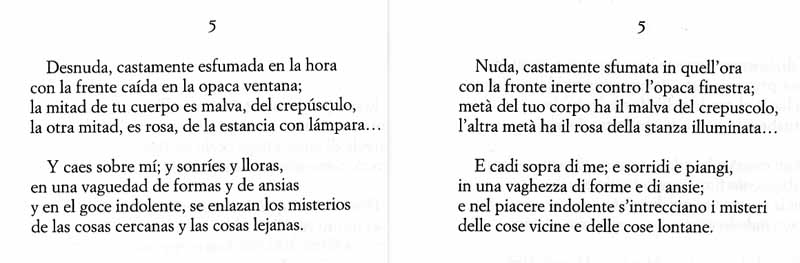

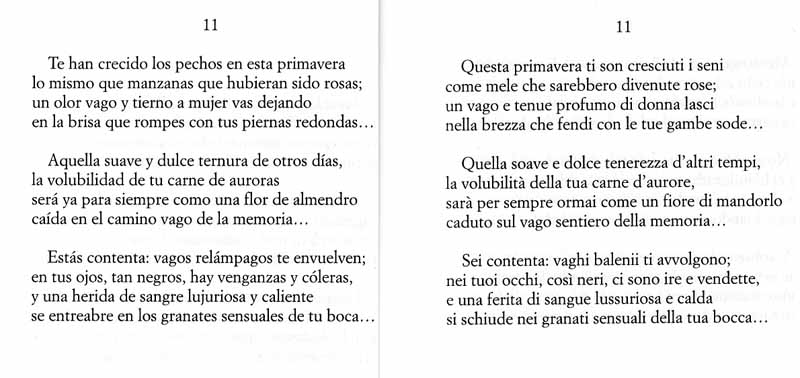

Libros de amor è stato pubblicato in italiano da Fausto Lupetti Editore nel 2009 (traduttore Piero Menarini), mentre la prima edizione spagnola è del 2007. Jiménez è morto nel 1958 (era nato nel 1881). Libros de amor è un libro vero, non un centone, che stava persino per essere pubblicato nel settembre 1913, ed era quasi in bozze quando Jiménez ne fermò la pubblicazione, a luglio.

Perché un poeta, arrivato a questo punto, può cambiare idea e decidere di annullare un suo libro? Difficile pensare che di colpo non gli piacesse più. E in effetti non era per questo.

Il fatto è che nel frattempo aveva conosciuto Zenobia Camprubí, e se ne era innamorato. Le aveva dato da leggere un suo libro precedente (Labirinto), che conteneva accenni erotici molto più blandi di quelli che si apprestava a pubblicare in Libros de amor. Zenobia non aveva apprezzato per niente, e Juan Ramón aveva cercato di difendersi spiegando che, in realtà, in tutti i suoi versi carnali c’era, a guardar bene, una certa “tristezza della carne”, e che, insomma, tutto era da interpretarsi come conflitto, oppure metaforicamente.

Magari era vero, e magari questo si ritrova anche in Libros de amor, ma non c’è dubbio che la sensualità e l’eros, per malinconici che siano, erano comunque trionfanti nel lavoro che stava andando in stampa. Se Zenobia l’avesso letto, lui l’avrebbe certamente persa. Quindi, quel libro non doveva esistere; non doveva nemmeno essere esistito.

Lo leggiamo oggi, un secolo dopo. Non è un Jiménez così diverso da quello che conosce chi apprezza le sue raccolte successive. Solo che quella sensualità che nei suoi versi è sempre presente qui diventa eros esplicito, desiderio, persino atto sessuale. Certo, c’è la tristezza della carne, e c’è anche, fortissima, la sensazione che si alluda sempre a una dimensione più spirituale e astratta. Ma lo si fa, compiutamente, attraverso i sensi e la carne – con tanti echi da Baudelaire e Darío.

Credo che Juan Ramón Jiménez sia stato uno dei poeti che più ho amato nella mia vita, e l’ho amato anche per questa sua astrazione permeata di sensualità. Ma al trovare qui, invece, questa piena sensualità permeata di astrazione, mi viene da tirare un sospiro di sollievo a ogni componimento: che, per fortuna, almeno il manoscritto è sfuggito alle grinfie di Zenobia; che, per fortuna, qualcuno l’ha raccolto e pubblicato; che, per fortuna, io l’ho trovato lì, dopo averlo ignorato quando è uscito.

Cosa devo pensare di Zenobia? Magari dobbiamo a lei tutto il resto che Jiménez ha scritto. E allora va bene, benissimo. Ma in questo, almeno solo in questo, il suo moralismo ha avuto la colpa che ha ogni moralismo, quella di condannare perché non si è in grado di capire; quella di credere che ciò che si crede è la verità e il resto è bassezza. Indubbiamente Zenobia doveva essere una donna affascinante, di grande intelligenza, ma almeno in questo episodio io ci vedo la stessa stupidità che vedo in ogni fondamentalismo, in ogni ideologia seguita acriticamente.

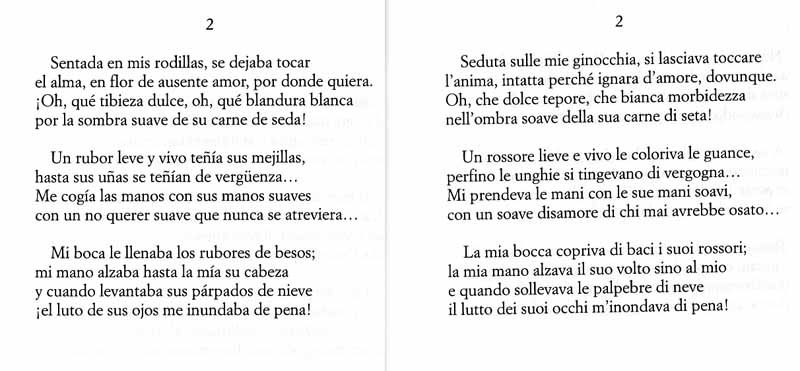

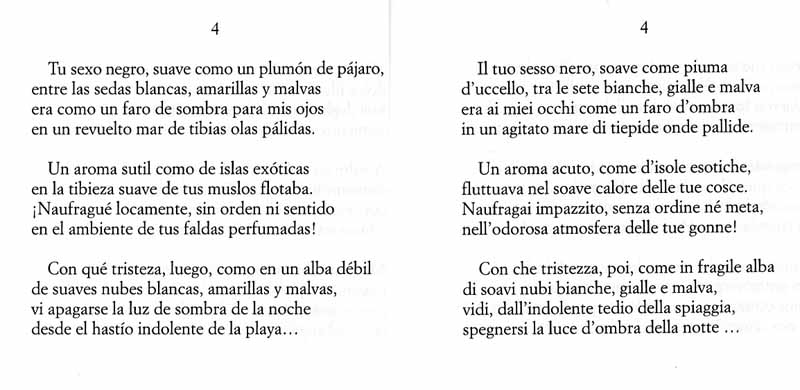

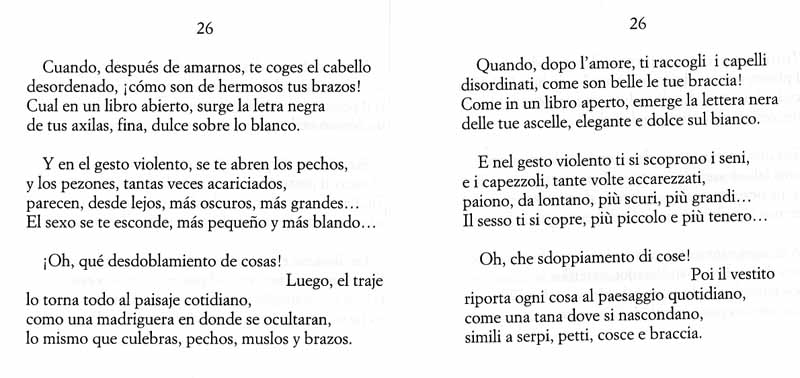

Jiménez, "Libros de amor" 1-11  Jiménez, "Libros de amor" 2-2  Jiménez, "Libros de amor" 2-4  Jiménez, "Libros de amor" 2-26

25

Así como a veces desearíamos

que Karl Marx y Arthur Rimbaud

se hubieran conocido en una mesa

de algún Café de Londres,

mientras en el agua sórdida del Támesis

– ahíta de grumos aceitosos

que flotan entre botellas y colillas

y ropa gris de gente ahogata –

espera el Barco Ebrio, ya sin anclas,

a que el fantasma que recorre Europa

suba también, para zarpar

(Karl, vestido con blue jeans marineros

se despite de Engels en el muelle

y Arthur hace lo propio con Verlaine

– los sueños insolentes ahora enfundados

en la gorra que usó él mismo en la Comuna);

así come, a estas alturas, quisiéramos

que Hegel, apeado del estrado de su cátedra,

hubiese visitado a Hölderlin un día

en su manicomio oculto de la torre

para escuchar cómo el demente

– sin reconocerlo tal vez en su delirio –

le habla de un viejo amigo de Tubinga

con quien, en mitad de una fiesta adolescente,

bailó una mañana, junto a un árbol

por ellos mismos levantado

(“Libertad”, lo llamarían),

tan fieros y felices como niños orinándose,

con el impudor de los puros, frente al rey

(en la siesta monocorde del verano,

recordando novias suavísimas de Heidelberg,

los dos compañeros se confiesan:

la razón debe pedirle a la locura

su danza irreductible, la inocencia

con que el loco Hiperión, desde su torre,

enseña al profesor que la luz blanca,

la rosa de los vientos del Espíritu,

no termina en el Estado de los Césares,

se burla de las Prusias de los káiseres);

así querría yo hoy que a William Blake

lo hubiesen dejado predicar un solo día

sobre el púlpito labrado de una iglesia

– la catedral de Westminster, por ejemplo –

en presencia de arzobispos y presbíteros

y de una moltitud de feligreses

harta, como todas, de sermones.

Imagino el viento sagrado resonando,

por primera vez, junto a los mármoles,

mientras los cuerpos, desnudados por fin

como a la hora del agua o del amor,

se erizan con el paso del Dios vivo

y tiemblan ante el olor de Cristo el Tigre

devorando las ingles de las almas,

ahora tan intactas, tan ebrias y tan vírgenes

como la de aquel niño canoso viendo ángeles

a la hora en que arde Venus sobre Lambeth

y hasta las prostitutas de Soho profetizan.

(Armando Rojas Guardia, da Poemas de Quebrada de la Virgen, 1985)

25

Così come a volte sogneremmo

che Karl Marx e Arthur Rimbaud

si fossero incontrati a un tavolino

di un qualche caffè a Londra,

mentre là nell’acqua sozza del Tamigi

– piena di grumi oleosi

che fluttuano tra bottiglie e mozziconi

e abiti grigi di gente annegata –

attende il Battello Ebbro, già senz’ancore,

che il fantasma in giro per l’Europa

salga anche lui, per salpare

(Karl, vestito con blue jeans da marinaio

sta salutando Engels là sul molo

mentre Arthur fa del proprio con Verlaine

– i suoi sogni insolenti adesso infoderati

nel berretto da lui usato alla Comune);

così come, a queste altezze, amassimo

che Hegel, disceso dal gradino della cattedra,

avesse un giorno visitato Hölderlin

nel manicomio occulto della torre

per ascoltare come il demente

– senza riconoscerlo forse nel delirio –

gli parla di un vecchio amico di Tubinga

con cui, a metà di una festa adolescente

ballò una mattina, presso un albero

fondato da essi stessi

(“Libertà”, lo chiamerebbero),

così felici e fieri come bimbi che pisciano,

con l’impudicizia dei puri, verso il re

(nella siesta monocorde dell’estate,

ricordando ragazze dolcissime di Heidelberg,

si stanno confessando i due compagni:

dalla follia la ragione deve avere

la danza irriducibile, l’innocenza

con cui il matto Hiperion, dalla sua torre,

insegna al professore che la luce,

quella rosa dei venti dello Spirito,

non finisce nello Stato dei Cesari,

si burla della Prussia dei kaiser);

così io oggi vorrei che William Blake

lo avessero lasciato predicare un giorno solo

sopra il pulpito istoriato di una chiesa

– l’abbazia di Westminster, per esempio –

in presenza di arcivescovi e presbiteri

e di una grande folla di fedeli

esausta, come tutte, di sermoni.

Immagino il vento sacro che risuona

per la sua prima volta, insieme ai marmi,

sin quando i corpi, infine denudati

come nell’ora dell’acqua o dell’amore,

si impennano col passo del Dio vivo

e tremano all’odor di Cristo il Tigre

divorando gli inguini dell’anima,

adesso così intatti, così ubriachi e vergini

come quello del bimbo canuto a veder angeli

in quell’ora in cui arde sopra Lambeth Venere

e sin le prostitute di Soho profetizzano.

Altro esempio da Armando Rojas Guardia, e altro esperimento di traduzione, dopo quello della scorsa settimana. Qui i problemi sono diversi. Si tratta di un componimento molto più lungo in versi liberi. Il principio di base della mia traduzione rimane lo stesso: cercare di rendere in italiano l’effetto che l’originale produce in me. Mi rendo conto benissimo che questo principio implica un problema: per quanto io conosca lo spagnolo, l’effetto che una poesia di tradizione spagnola produce in me è inevitabilmente diverso da quello che può produrre in un lettore che è cresciuto in quella medesima tradizione. Non è solo questione di lingua. Per quanto io conosca Garcilaso e Lope e Gongora, e Darío e Jiménez e García Lorca e Storni e Caballero Bonald e García Montero, sono cresciuto a Dante e Petrarca, e a Leopardi e Montale, e a Pasolini e Sanguineti e De Angelis. Inevitabilmente, gli echi che un lettore nato ispanico (di lingua, intendo) sentirà, saranno diversi da quelli che sentirò io – e se pure la conoscenza del passato aiuta (anzi, è indispensabile) nessuna conoscenza approfondita sostituirà la mia specificità, il mio percorso di crescita.

In misura minore, certo, questo è vero anche a livello individuale, non solo di differenza linguistica. Quello che io posso sentire in qualsiasi componimento poetico anche nella mia lingua dipende inesorabilmente dal mio percorso di formazione – il quale, certo, non è mai terminato, e continua tuttora a modificare il mio gusto, ma in cui certe acquisizioni del passato rimangono comunque determinanti. Insomma, differenza di percorso individuale, o differenza di percorso culturale che sia, la lettura che posso fare, e dunque la traduzione che posso proporre di qualsiasi componimento è inevitabilmente la mia. E solo in parte posso appellarmi al fatto che condivido molte letture formative con tanti, e che la tradizione spagnola è abbastanza vicina (ma tutt’altro che identica) a quella italiana. I livelli di libertà che avrei anche solo con l’inglese sarebbero molto superiori.

Ecco quindi, inevitabilmente, il mio Rojas Guardia, e il mio verso libero di Rojas Guardia.

E poi si fa presto a dire verso libero. Se si guarda più da vicino l’originale ci si accorge che l’effetto ritmico complessivo è dato da una alternanza (non regolare, ma dettata da ragioni di retorica) di endecasillabi (anche ipermetri o ipometri, cioè con una sillaba in più o in meno), alessandrini e altri versi comunque piuttosto musicali, con qualche rottura ritmica qua e là. Lessico e sintassi sono abbastanza piani, su un registro non particolarmente alto – forse innalzato in verità solo dal ritmo prosodico.

È questo dunque che devo rendere nella mia lingua, cercando di essere fedele al senso il più possibile, ma all’interno dei vincoli posti dalle scelte metriche, lessicali e sintattiche generali – che sono più importanti, in poesia, della corrispondenza semantica esatta.

Così, dove mi era possibile rispettare il metro dell’originale, l’ho ovviamente fatto; mentre dove questo avrebbe portato a un lessico o a una sintassi di registro troppo alto (o troppo basso), ho cercato comunque di attenermi ai modelli ritmici di verso dominanti nell’originale. La fortuna dello spagnolo è che spesso è facile rispettare queste regole, per la somiglianza tra le due lingue; ma qualche rimpianto ce l’ho lo stesso. Per esempio, non sono contento di aver dovuto trasformare la “luz blanca” del quart’ultimo verso della seconda strofa in semplice “luce”, ma non ho trovato modo per conservare la caratterizzazione “bianca” senza perdere in efficacia ritmica – e alla fine ho deciso di levarla, scommettendo sul fatto che nel gioco poetico di Hölderlin (per come viene visto da Rojas Guardia) il fatto che la luce fosse “bianca” non fosse così essenziale.

Sono molto affezionato a questi versi, specie per la terza strofa, quella in cui il bimbo canuto che vede gli angeli William Blake predica a Westminster. Trovo molto bella, anche narrativamente, quella progressione.

Falta de mérito

Si yo fuera capaz de entrar por fin

en esa pulcritud del aire inmóvil

que he llamado silencio en el poema:

si yo fuera capaz de nombrar árbol

como esta tarde el árbol se mostraba

a sí mismo en la quietud del parque;

si yo fuera capaz de parecerme

al objeto real de mi escritura

(al agua misma cuando escribo agua

al vaso limpio cuando escribo vaso);

y si fuera posible merecerte,

cosa que ultrajo en tu mudez precisa

al hacerte sonar en mi palabra,

yo entraría en la luz de lo que digo.

——————————————————-

Mancanza di merito

Se io sapessi entrare finalmente

in questa pulizia dell’aria immobile

che ho chiamato silenzio nei miei versi:

se io sapessi nominare l’albero

come stasera l’albero appariva

a se stesso nella quiete del parco;

se io sapessi come assomigliare

all’oggetto reale del mio scrivere

(all’acqua stessa quando scrivo acqua

al terso calice quando scrivo calice);

e se riuscissi mai a meritarti,

cosa che offendo nel tuo stare muta

col farti suono nella mia parola,

nella luce entrerei di quel che dico.

Ho scoperto Armando Rojas Guardia per caso, trovandomi in Venezuela e acquistando qualche libro alla cieca. La dimensione dell’universo dei poeti di lingua spagnola è proporzionale alla diffusione della lingua, anzi di più, perché in quell’universo la poesia continua a godere di una considerazione pubblica un po’ più alta che da noi; ed è quindi ancora più difficile padroneggiarlo un minimo. È stata comunque una scoperta e un innamoramento. Non mi stupisce che Rojas Guardia sia considerato tra i maggiori poeti del suo paese, il Venezuela appunto, mentre mi stupisce che Wikipedia non abbia una voce su di lui nemmeno in lingua spagnola. Rojas Guardia è nato nel 1949; la lirica che citiamo qui appartiene alla sua prima raccolta, del 1979, Del mismo amor ardiendo (Ardendo dello stesso amore).

Mi sono provato a tradurre qualche verso suo (altri forse, oltre a questi, in futuro), e penso che possano essere interessanti alcune considerazioni sulle scelte che ho fatto.

Il criterio di base a cui mi sono attenuto è stato quello di cercare di ricostruire, nella mia lingua, il fascino che i versi di Rojas Guardia hanno esercitato su di me leggendoli nella sua. Credo che sia il criterio più corretto, anzi forse l’unico davvero corretto nel tradurre poesia – ma è tutt’altro che esente da problemi. Per esempio, tra gli aspetti che mi sono rimasti dentro c’è il nitore del suo endecasillabo, musicale e incisivo. Questa breve poesia è scritta in endecasillabi, come molte altre sue, ma la sua opera contiene tipi differenti di versi, tra cui tante composizioni in verso libero. L’endecasillabo è quindi una scelta locale, specifica.

E si tratta di una scelta che ha comunque un valore diverso che per l’italiano. Nella tradizione italiana, l’endecasillabo è il verso lirico ed epico, senza rivali; il settenario, che è forse il secondo verso più usato, è più un compagno di viaggio che un concorrente. Viceversa, nella tradizione spagnola, pur essendo ampiamente usato, l’endecasillabo è comunque un verso di provenienza italiana e petrarchesca, e, anche nella produzione del Novecento, oltre al verso libero, si trova come concorrenti sia l’alessandrino di origine francese, che l’ottosillabo (o doppio ottosillabo) che è il verso epico tradizionale spagnolo. Federico García Lorca, per esempio, nel sua Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, alterna sezioni (o anche solo gruppi di versi) in endecasillabi, ottosillabi, alessandrini e versi liberi. Mentre un poeta italiano del Novecento ha come scelte neutre solo endecasillabo e verso libero (perché tutte le altre sono particolari e meno diffuse), vale a dire – per certi versi – tradizione classica contro tradizione contemporanea, il poeta di lingua spagnola può giocare molto di più, pur senza uscire dallo stretto canone della norma (e senza dichiararsi implicitamente classicheggiante se non usa il verso libero).

Non c’è, nella metrica italiana, un verso che abbia dunque la posizione dell’endecasillabo nella metrica spagnola. Tradurre endecasillabi spagnoli con endecasillabi italiani è quasi inevitabile, ma è comunque un tradimento, perché si traduce un andamento ritmico tra i diversi possibili (e con una debole implicazione di classicità) con un andamento ritmico che è l’unico possibile (e con un’implicazione di classicità molto più forte). Scegliendo un metro diverso tradirei infatti ancora di più l’originale, perché sceglierei un andamento ritmico meno standard, meno normale. Sono rimasto affascinato, leggendo questi versi in originale, dall’endecasillabo di Rojas Guardia, e non c’è altro modo, per renderli in italiano, che riprodurre l’endecasillabo – ma bisogna essere consapevoli della differenza. Tra l’altro, benché lo spagnolo abbia una metrica simile a quella dell’italiano, e pure una prosodia e una sintassi piuttosto vicine alle nostre, le differenze ci sono, e queste differenze permettono una frequenza di effetti specifici che in italiano è più difficile ottenere, e che, riprodotta ad arte, potrebbe apparire artificiosa. Per esempio, lo spagnolo ha più parole tronche dell’italiano, essendo molto meno vincolato alla terminazione in vocale, ed è quindi più facile ottenere endecasillabi che altrove ho definito composti, cioè a tutti gli effetti costituiti da settenario+quinario (o quinario+settenario) grazie alla presenza di una parola tronca con accento in sesta (o quarta) sillaba. Nella poesia citata sopra 8 versi su 14 sono di questo tipo; per avere una frequenza analoga in italiano avremmo bisogno di ricorrere alle apocopi, ovvero al troncamento dell’ultima vocale – ma il Novecento italiano ha ripudiato quest’uso, e riprenderlo comporterebbe un ritorno a un uso passato della lingua che invece in Rojas Guardia non c’è per nulla.

Ho cercato anch’io inizialmente di mantenere la frequenza di versi composti, per rispettare al massimo la musicalità dei versi. In una prima versione avevo tradotto i versi 1, 3 e 5 rispettivamente così:

Se capace foss’io di entrare infine

se capace foss’io di dire l’albero

se capace foss’io di assomigliare

Certo, così avrei rispettato di più il ritmo prosodico dell’originale, ma a costo (come si è detto) di un uso della lingua che sa di arcaico, di petrarchesco, di ottocentesco – tutte sfumature completamente assenti dal testo originale, la cui lingua è sì colta, ma anche del tutto attuale. Per fortuna, ho trovato una soluzione diversa – ma non sempre ci si riesce; e ho comunque dovuto rinunciare a quello specifico ritmo, perché il costo sarebbe stato troppo alto.

Allo stesso modo, per i due penultimi versi, avevo inizialmente ipotizzato le seguenti soluzioni.

cosa che offendo in tua mutezza esatta

col farti risuonare in mia parola

col risuonare nella mia parola

col tuo suonare nella mia parola

con il tuo suono nella mia parola

Reso così, il terzultimo verso rispecchia maggiormente il senso dell’originale, ma la parola mutezza è piuttosto brutta e inconsueta in italiano; e poi, soprattutto, in tua invece che nella tua appare proprio una licenza poetica, che, pure lei, sa di passato.

Lo stesso problema si pone per la prima delle quattro proposte per il penultimo verso. Le successive tre sono migliori, ma si perde il fare (hacer) presente nell’originale, che mette in campo il lavoro del poeta, e mi dispiaceva molto perdere.

Infine, un po’ per gioco, ho provato anche a fare una traduzione del tutto diversa dell’intero componimento, che rispecchiasse al massimo il senso delle parole e delle espressioni, lasciando in subordine la questione del ritmo. Eccola:

Mancanza di merito

Se io fossi capace di entrare finalmente

in questa pulizia dell’aria immobile

che ho chiamato silenzio nella poesia:

se io fossi capace di dar nome albero

al modo in cui stasera l’albero si mostrava

a se stesso nella quiete del parco;

se io fossi capace di assomigliare

all’oggetto reale della mia scrittura

(all’acqua stessa quando scrivo acqua

al bicchiere terso quando scrivo bicchiere);

e se fosse possibile meritarti,

cosa che offendo nella tua mutezza esatta

col farti suonare nella mia parola,

io entrerei nella luce di quel che dico.

È una versione lessicalmente molto più fedele della prima, ma io credo che tradisca l’originale assai più dell’altra. Il verso libero non è l’endecasillabo, e l’occasionale guadagno di senso che otteniamo qui non è compensato dalla perdita di suono. Paradossalmente, il componimento di Rojas Guardia raggiunge, nella misura in cui è possibile farlo, la luce di quel che dice proprio attraverso il suo essere parola che suona, cioè essere se stessa ancora prima che altro, essere suono ancora prima che segno – proprio come sono in sé le cose di cui vorrebbe saper parlare. È questo che la mia versione ha cercato di rendere, che ci sia riuscita o no.

(Un’altra possibilità ancora, che questa seconda versione suggerisce, è di tradurre l’endecasillabo con l’alessandrino – o doppio settenario. Il primo verso è già un alessandrino, e si può lavorare per far sì che anche gli altri lo diventino. Il vantaggio sarebbe – forse – di poter essere più letteralmente fedeli al senso delle singole parole, pur mantenendo un ritmo che alla poesia spagnola è familiare. Non lo è però alla poesia italiana. Quindi, anche a patto di riuscirci con efficacia, il tradimento sarebbe comunque maggiore.)

I manuali italiani di metrica, che spiegano il sistema dei versi italiani così come si è costruito nella tradizione, ci insegnano che i versi con un numero dispari di sillabe (cinque, sette, nove, undici) hanno gli accenti variabili, mentre quelli con un numero pari di sillabe (quattro, sei, otto, dieci) hanno gli accenti fissi. Se si aggiunge che il novenario ha comunque una forma canonica con accenti sulle sillabe 2, 5 e 8, e che il quinario è troppo breve per avere un uso significativo, i versi a disposizione per evitare l’effetto cantilena sono solo due, non a caso i versi classici della poesia italiana: il settenario e l’endecasillabo.

Tra i versi parisillabi, quello che produce al massimo l’effetto cantilena (o filastrocca) è l’ottonario:

La Befana vien di notte

con le scarpe tutte rotte.

Col mantello tutto blu

noci e fichi butta giù.

o anche, come abbiamo visto con Rubino:

Ha la zia dimenticata

la credenza spalancata:

Quadratino di soppiatto

v’entra lesto come un gatto.

Gli accenti sono obbligati sulle sillabe 1 e 5 (deboli), 3 e 7 (forti).

Naturalmente, esistono anche esempi nobili nella poesia italiana, in cui questo clima ossessivo è stato positivamente sfruttato:

Quant’è bella giovinezza

che si fugge tuttavia!

Chi vuol essere lieto, sia:

di doman non c’è certezza.

E naturalmente Giovanni Pascoli ha saputo giocare da maestro sul clima popolaresco che questo andamento da filastrocca suggerisce:

Viene viene la Befana

vien dai monti a notte fonda.

Come è stanca! La circonda

neve, gelo e tramontana.

Al di fuori di questo ristretto sistema di possibilità, comunque, sembra non ci sia spazio per i versi che non siano (quinario) settenario ed endecasillabo, nella poesia italiana. Gli altri versi sono stati usati magari per occasioni diverse, ma sempre dove se ne potesse sfruttare, a qualche titolo, la natura ossessiva.

Questo sistema è così forte per noi che siamo portati ad applicarlo intuitivamente anche alla poesia in altre lingue, specie se non troppo lontane dall’italiano. Eppure, leggendo la poesia spagnola, nonostante la fonetica e la prosodia dello spagnolo siano così simili a quelle dell’italiano, ci accorgiamo che le cose sono parecchio diverse, e il verso di otto sillabe, per esempio, non è affatto una cenerentola dal passo ossessivo: è anzi per gli spagnoli il verso epico per eccellenza, quello in cui è scritto El cantar del mio Cid, il grande poema epico spagnolo; ed è anche il verso in cui Federico García Lorca ha scritto la parte più struggente del suo Llanto para Ignacio Sanchez Mejias.

…

La vaca del viejo mundo

pasaba su triste lengua

sobre un hocico de sangres

derramadas en la arena,

y los toros de Guisando,

casi muerte y casi piedra,

mugieron como dos siglos

hartos de pisar la tierra.

…

Nella versione spagnola dell’ottosillabo (e chiamiamo d’ora in poi così il genere di cui l’ottonario italiano è una specie) non c’è traccia dell’accentazione ossessiva. Gli accenti sono liberi come nei nostri settenario ed endecasillabo.

Leggendo poi un bel manuale di metrica spagnola (Varela Moíño Jauralde – Manual de métrica espanola, Madrid, Editorial Castalia 2005), mi sono reso conto che, nella poesia spagnola, per tutti i versi, pari- o imparisillabi che siano, il sistema degli accenti è mobile.

Ma se García Lorca è in grado di ottenere dal suo ottosillabo una varietà così straordinaria di sfumature emotive, facendo uso di una lingua, come lo spagnolo, tanto simile foneticamente e prosodicamente all’italiano, perché un poeta italiano deve sentirsi legato al modo povero in cui la nostra tradizione ha fatto uso di questo verso?

La cosa mi è balzata di colpo davanti agli occhi in un periodo in cui sia il verso libero, sia l’unica alternativa al verso libero praticata dai poeti italiani del novecento, cioè l’endecasillabo, mi iniziavano a pesare. L’endecasillabo pesa perché ha troppa tradizione sulle spalle, e perché se scrivo versi di getto, senza curarmi del conto delle sillabe, è facile che mi escano sul modello sonoro dell’endecasillabo, sensuale, musicale e suadente – ma troppo segnato, ormai: così che è troppo frequente che, per ogni endecasillabo che mi esce dalla penna, mi balzino dopo poco agli occhi innumerevoli precedenti letterari.

Qualcosa di simile succede con il verso libero, che è il verso del novecento italiano, e che è il verso più difficile da usare; perché non libera affatto chi scrive, ma gli propone nuovi vincoli mentre lo libera dai vecchi, e aggiunge possibilità da un lato mentre le toglie dall’altro.

Dunque per un poeta va bene avere nell’ambito delle possibilità di scrittura il verso libero e l’endecasillabo, ma a patto che vi siano davvero altre possibilità liberamente percorribili.

E così ho incominciato a provare il verso di otto sillabe, e quelli di nove e dieci e dodici e più, sforzandomi di farne uso come versi ad accenti mobili. La regolarità del verso mi garantisce un certo ritmo di fondo su cui giocare, ma la sua novità mi protegge dal sentirlo come abusato. La presenza di un ritmo metrico di fondo mi permette poi di contrastarlo o assecondarlo con il ritmo sintattico.

Alla lunga, questo uso mi fa capire come anche dell’endecasillabo si possa fare (con molta più difficoltà, certamente) anche un uso non canonico.

Sparsi tra altri, ma non difficili da individuare, potete leggere qui gli effetti di queste mie scoperte.

|

Post recenti

-

Babel, Connessioni: due antologie

-

No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?

-

La spigolatrice callipigia

-

La disalterità di Lella De Marchi

-

Lo scrutare nel buio di Laura Liberale

-

Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni

-

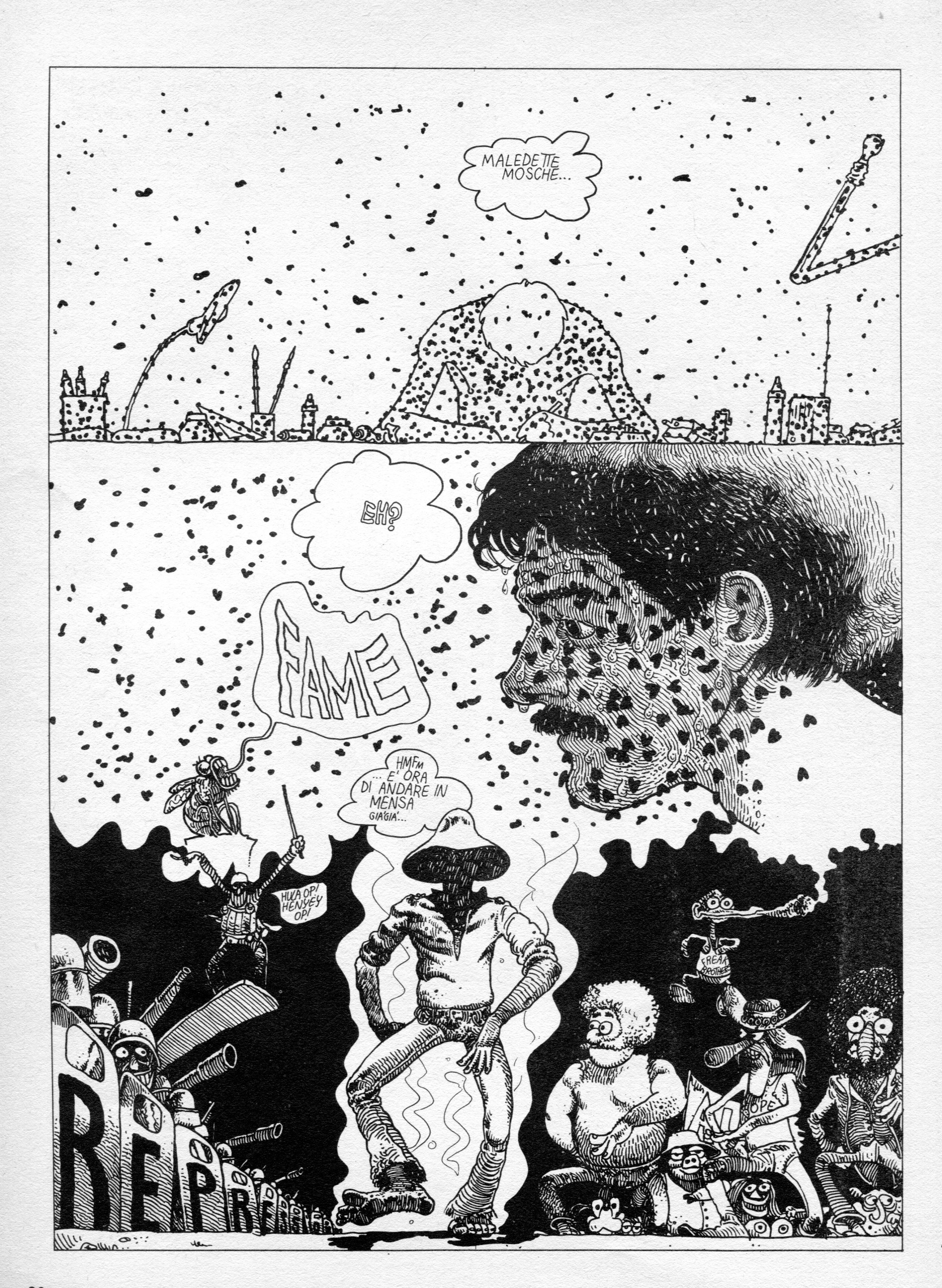

Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti

-

Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet

-

Dopo Mafalda

-

Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)

-

Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale

-

Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti

-

Storie di polli e di donne sedute

-

La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)

-

Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere

-

Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)

-

Scrivono di me, su Bologna in Lettere

-

Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare

-

Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito

-

Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria

|

Some Books of Mine ------------------

------------------

------------------  ------------------  ------------------  ------------------

------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog

|

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti