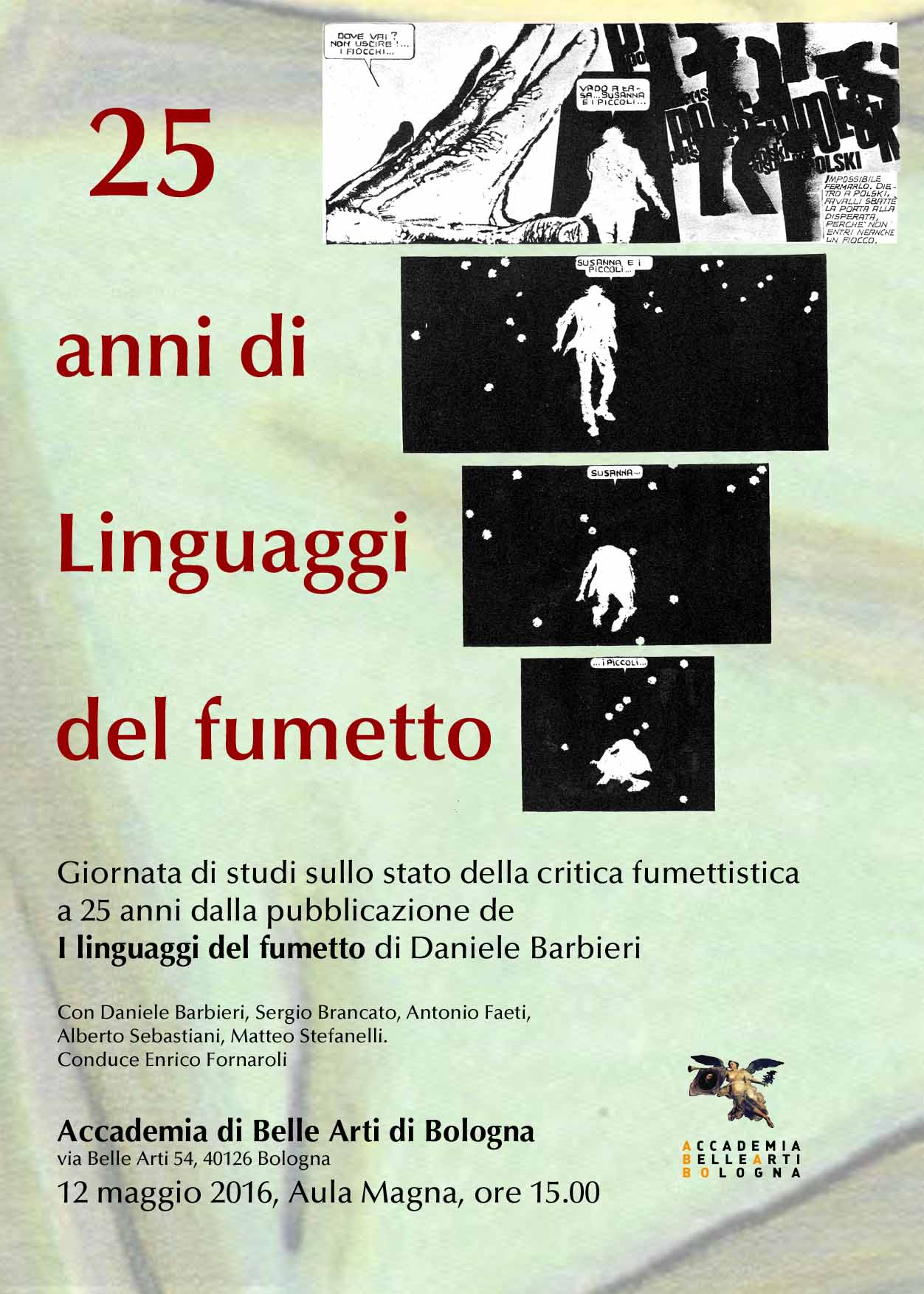

I frontespizi di The Spirit e il tempo nello spazio

Ho passato un po’ di tempo a riguardarmi i frontespizi di The Spirit (ce n’è, per esempio, una vasta collezione online qui, ordinati dalla fine, 1952, verso l’inizio, 1940), lasciandomi andare alle libere associazioni di un antico lettore di fumetti. Il risultato è almeno in parte documentato dalle immagini a corredo di questo articolo.

Ce n’è un primo gruppetto in cui affianco un frontespizio del 1940 a una tavola di Sergio Toppi del 1980. Non c’è bisogno di sottolineare le differenze, che saltano all’occhio. È invece interessante osservare che Will Eisner (e siamo a pochi mesi dall’apertura della serie) introduce una tecnica che permette la composizione sequenziale della tavola secondo una logica che non è quella canonica delle vignette: nello specifico, la lettura della didascalia sotto la testata introduce al titolo The Spirit, il quale si collega, attraverso il braccio levato che afferra l’ultima lettera, alla ragazza bionda, il cui sguardo conduce allo scimmione vestito in primo piano, che si appoggia sul piano di una banchina che è lo stesso su cui agiscono i due personaggi con cui inizia davvero il racconto, all’interno di una quasi-vignetta, i cui limiti vengono suggeriti da quelli della situazione narrativa e da quelli del rettangolo della dida che la sovrasta.

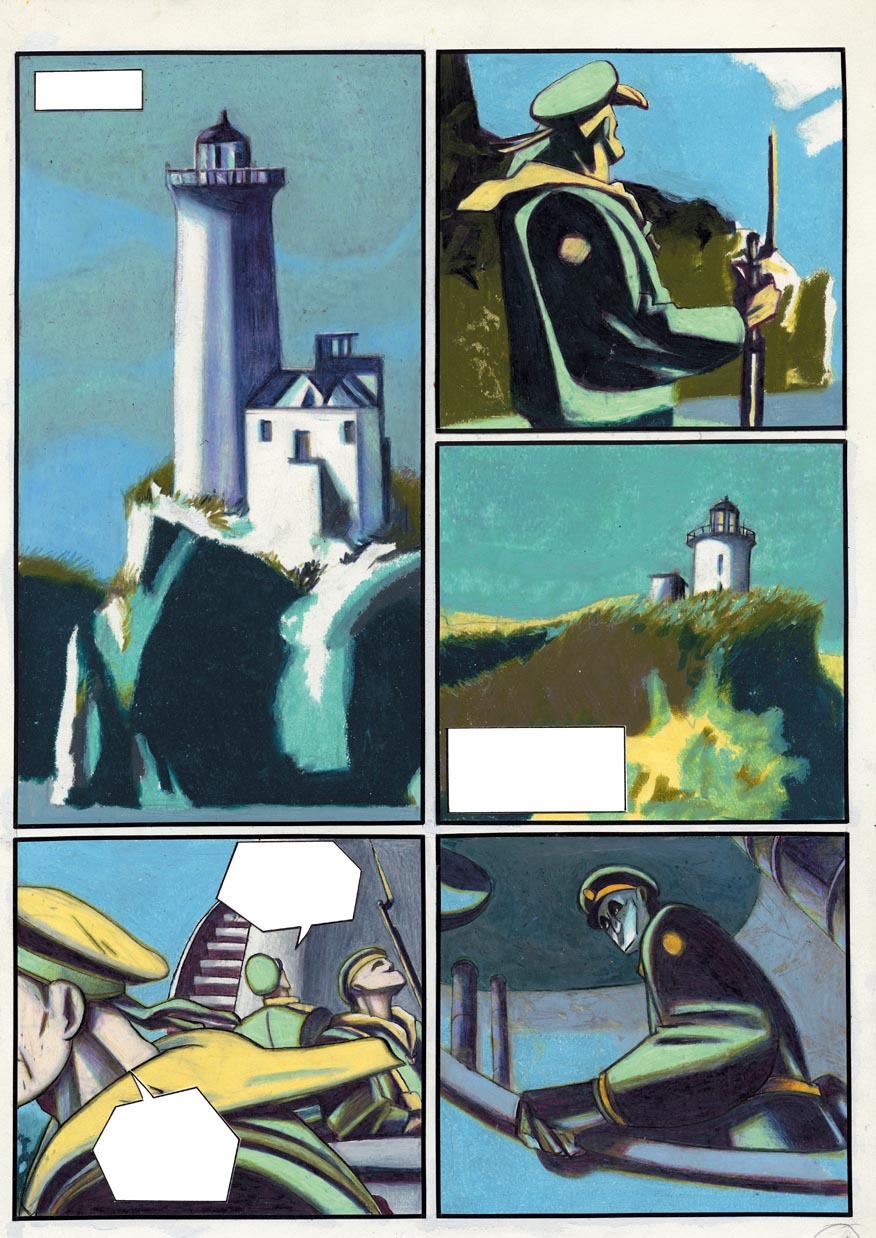

Analogamente, nella pagina di Toppi la direzione alto-basso e varie linee che costituiscono altrettanti impliciti vettori conducono la lettura.C’è un secondo gruppetto, in cui affianco due frontespizi del 1947 e ’48 a due tavole rispettivamente di Gianni De Luca e di Frank Miller. Qui la tecnica è leggermente diversa: c’è un quadro spaziale generale, sopra il quale le medesime figure ricorrono più volte, senza che possano sorgere dubbi sul fatto che non sono compresenze di personaggi diversi, bensì ripetizioni dei medesimi. Sappiamo l’uso straordinario che ha fatto De Luca di questa tecnica nella sua trilogia shakespeariana del 1976, ed è suggestivo riflettere sul fatto che la rivista Eureka inizia a pubblicare regolarmente The Spirit in Italia nel 1969.

Guarda caso gli esperimenti sia di Toppi che di De Luca iniziano qualche anno dopo. E questo lascia anche capire come non ci sia bisogno di scomodare davvero De Luca per individuare l’ispirazione dell’uso di questa tecnica da parte di Miller nel 1990…

Prosegue qui, su Lo Spazio Bianco

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti