Qualche giorno fa, cercando in libreria tutt’altro, mi imbatto in un libro scritto da un amico su un tema dall’aria succulenta: Giordano Montecchi, Frank Zappa. Rock come prassi compositiva (Roma, Arcana, 2014). Montecchi è autore, tra l’altro, di una storia della musica prevista a suo tempo in due volumi, ma di cui ne è uscito uno solo, e sono molti anni che siamo tutti in attesa del secondo. D’altra parte, se si legge quel bellissimo primo volume, si capisce bene anche la difficoltà di dargli un seguito, vista l’impostazione scelta: la storia della musica scritta da Montecchi non è, infatti, a differenza di tutte le altre, solo una storia della musica colta, ma cerca di affrontare la musica globalmente, a tutti i livelli. Questo non è un grosso problema sino a un certo punto, perché o la distinzione non esiste, oppure della musica extracolta non è rimasta traccia. Ma quando si arriva sufficientemente vicini a noi il problema inizia a farsi sentire, ed è molto affascinante – ricordo – leggere i capitoli sul consumo (decisamente popular) degli Strauss a Vienna. Il primo volume si ferma con il XIX secolo, ovvero sulla soglia dell’esplosione di forme musicali non ascrivibili alla tradizione colta occidentale (quali ancora, tutto sommato, gli Strauss erano). Del jazz, del rock, del pop… esistono altrettante storie, cui corrispondono altrettanti specialismi, ciascuno solidamente fondato (evidentemente) sul mettere al centro del mondo il proprio campo di attenzione: ma nel momento in cui si volesse tracciare una storia che riguardi tutta la musica occidentale, già il semplice problema (per non parlare di tanti altri) del peso relativo da dare a ciascuna di queste storie specializzate rispetto al tradizionale (per le storie della musica) mainstream colto rischierebbe di affondare la nave in un mare di polemiche e autopolemiche. Non abbiamo ancora finito di sperare che il volume sul Novecento della Storia della musica di Giordano Montecchi venga alla luce, ma capiamo bene perché questo fa così fatica ad accadere. Qualche giorno fa, cercando in libreria tutt’altro, mi imbatto in un libro scritto da un amico su un tema dall’aria succulenta: Giordano Montecchi, Frank Zappa. Rock come prassi compositiva (Roma, Arcana, 2014). Montecchi è autore, tra l’altro, di una storia della musica prevista a suo tempo in due volumi, ma di cui ne è uscito uno solo, e sono molti anni che siamo tutti in attesa del secondo. D’altra parte, se si legge quel bellissimo primo volume, si capisce bene anche la difficoltà di dargli un seguito, vista l’impostazione scelta: la storia della musica scritta da Montecchi non è, infatti, a differenza di tutte le altre, solo una storia della musica colta, ma cerca di affrontare la musica globalmente, a tutti i livelli. Questo non è un grosso problema sino a un certo punto, perché o la distinzione non esiste, oppure della musica extracolta non è rimasta traccia. Ma quando si arriva sufficientemente vicini a noi il problema inizia a farsi sentire, ed è molto affascinante – ricordo – leggere i capitoli sul consumo (decisamente popular) degli Strauss a Vienna. Il primo volume si ferma con il XIX secolo, ovvero sulla soglia dell’esplosione di forme musicali non ascrivibili alla tradizione colta occidentale (quali ancora, tutto sommato, gli Strauss erano). Del jazz, del rock, del pop… esistono altrettante storie, cui corrispondono altrettanti specialismi, ciascuno solidamente fondato (evidentemente) sul mettere al centro del mondo il proprio campo di attenzione: ma nel momento in cui si volesse tracciare una storia che riguardi tutta la musica occidentale, già il semplice problema (per non parlare di tanti altri) del peso relativo da dare a ciascuna di queste storie specializzate rispetto al tradizionale (per le storie della musica) mainstream colto rischierebbe di affondare la nave in un mare di polemiche e autopolemiche. Non abbiamo ancora finito di sperare che il volume sul Novecento della Storia della musica di Giordano Montecchi venga alla luce, ma capiamo bene perché questo fa così fatica ad accadere.

Comunque sia, tra vedere il libro sullo scaffale della libreria mentre si cerca un regalo per altri e decidere di farne un regalo per se stessi, date queste premesse, è questione di un attimo. Le vacanza e un po’ di influenza l’occasione per leggerlo praticamente al volo (e poi è un libro breve, leggibile e ben scritto, che vi farà ben tollerare un po’ di tecnicismi musicali negli ultimi capitoli, e sarà l’occasione – come è stato per me – di riascoltare un po’ di Zappa, che non fa mai male).

Come già mi è capitato di scrivere qui, Zappa è un caso particolarmente significativo per chi sia interessato al tema del rapporto tra la musica cosiddetta colta e tutta l’altra musica. I più lo conoscono per il suo contributo al rock, per i suoi bellissimi dischi e i suoi straordinari concerti, per il suo spirito dissacrante (pensate solo a titoli come Hot Rats, We’re Only In It For The Money o Zoot Allures) e le sue capacità di solista improvvisatore alla chitarra. Una quantità molto minore di ascoltatori conosce il suo contributo alla musica tradizionalmente chiamata colta, con dischi come The Perfect Stranger (1984) con Pierre Boulez che dirige l’Ensemble InterContemporain oppure The Yellow Shark (1993) con Ensemble Modern. Zappa è affascinante, a guardar bene, perché è sempre da un’altra parte: poteva benissimo limitarsi a fare il grande compositore e ne aveva tutte le doti. Del resto era cresciuto ascoltando Edgar Varèse e Igor Stravinskij, e nella interminabile lista di ringraziamenti che appare all’interno della copertina di Freak Out, il suo primo disco rock, la parte del leone spetta a compositori di area colta, come Arnold Schönberg, Luigi Nono, Pierre Boulez, Anton Webern, Karlheinz Stockhausen, Charles Ives, Mauricio Kagel (pag. 29 del libro di Montecchi).

Eppure non era quella la sua strada. Zappa non ha problemi a dichiarare che si è dedicato alla musica perché gli piaceva (pag. 36 segg.) e perché riteneva dovesse piacere ai suoi ascoltatori. Si tratta di una dichiarazione singolare per un musicista che cresce all’ombra di un’avanguardia su cui pesa come un macigno l’opposizione adorniana di arte autentica e inautentica.

I like to hear it. I write because I am personally amused by what I do, and if other people are amused by it, then it’s fine. If they’re not, then that’s also fine. But I do it for my own amusement. (1994, pag. 38)

Well, I don’t really understand people who think of art as an antidote to entertainment, something that should not give you a pleasurable experience. What’s wrong with that? I mean, the idea of punitive art – that sounds like something from the East Village. (1994, pag. 38)

Sin qui, le parole dello stesso Zappa. Adesso cito invece Montecchi (pag. 39):

Nella prospettiva adorniana il pop è intrinsecamente vile, “basso” non tanto perché sia musicalmente incolto, ma in quanto musica connaturata all’intrattenimento, all’evasione, ossia al divertimento e dunque portatrice di un’attitudine menzognera , congenitamente antitetica a una musica d’arte il cui compito è invece di guardare in faccia e svelare la terribile realtà del mondo attuale o, diversamente, sprofondare in se stessa alla ricerca di una verità interiore che non accetta compromessi di sorta.

La visione adorniana dell’arte ha inevitabilmente una vittima illustre, e cioè il corpo. Si poteva forse permettere a un’arte innocente di coinvolgere il corpo nel proprio gioco (come la musica può fare con la pulsione ritmica), ma nel mondo del capitalismo e della cultura di massa non è più possibile un’arte innocente, e il coinvolgimento del corpo va evitato come tutte le falsificazioni. Per questo motivo la musica delle avanguardie è una musica tutta cerebrale, dove viene sistematicamente evitata qualsiasi possibilità di coinvolgimento del corpo. Ed è esattamente questo rifiuto che Zappa non può accettare.

Io credo che Zappa capisca bene che l’estetica adorniana si basa su un fraintendimento, e cioè su una visione fondamentalmente cognitiva dell’arte e del bello. È arte quello che ci disvela il male del mondo, ovvero che ce lo fa conoscere. Ora, che l’arte sia uno strumento di conoscenza è difficile dubitarlo; ma questo non significa che sia necessario ridurla a questo, e nemmeno che sia necessario ritenere che sia questa la sua funzione principale. Zappa ha scelto il rock perché gli piaceva, e gli piaceva perché nel rock poteva evitare di pensare all’arte, alla musica, in termini essenzialmente cognitivi, come voleva Adorno e come facevano tutti i suoi colleghi colti di quegli anni. Persino il jazz, probabilmente, dal suo punto di vista pencolava pericolosamente verso quella direzione, in epoca di free jazz e avanguardia jazzistica. Bisognava piuttosto stare in un mondo “basso”, vile come quello del rock, non solo perché lì le sue provocazioni trovavano un senso, ma anche perché lì c’era la materia per costruire qualcosa di differente. Eppure, d’altra parte, i musicisti a cui parlava erano indubbiamente quelli colti, e per attrarre la loro attenzione sul suo discorso, sulla sua visione della musica, era necessario farsi dirigere da Pierre Boulez, da Kent Nagano, o da Zubin Mehta, con la London Symphony Orchestra.

Non ci vuole molto, ascoltando Frank Zappa, a capire che la sua è sempre musica colta, molto colta, talvolta esageratamente colta. I riferimenti possibili non finiscono mai, e Montecchi ha buon gioco, nel suo libro, a illustrare la sua originalissima concezione ritmica e armonica, e le differenze che la contrappongono sia all’evoluzione della tradizione colta (nella direzione Schönberg-Webern-scuola di Darmstadt) sia a quella della tradizione jazz (il jazz modale, per esempio). Zappa resta nel rock perché lì si diverte, perché la musica può prendere il corpo e ci si può muovere con lei, perché l’ascolto non si fa solo con le orecchie e la testa, ma è una condivisione convissuta, compartecipata, dove chi la fa e chi l’ascolta non solo conoscono, ma vivono insieme, vibrano insieme. La tradizione colta occidentale ha percorso una strada finalizzata a una sempre maggiore astrazione dell’ascolto, a una sempre maggiore concettualizzazione della musica, di cui la teoria dell’ascolto strutturale di Adorno rappresenta l’esito estremo. Essere un musicista colto e basta vuol dire rinchiudersi e rinchiudere la propria musica in questi limiti. Per uscire dai limiti bisogna ripartire da capo da un’altra parte, in un campo sufficientemente vergine – senza dimenticare, però, tutto quello che dalla musica colta si può imparare.

È anche molto bella la descrizione che Montecchi fa del metodo compositivo di Zappa, il quale raramente scrive i suoi pezzi rock, limitandosi ai temi e a qualche indicazione esecutiva, e giocando molto sull’improvvisazione propria e dei propri selezionatissimi collaboratori (leggendaria è sempre stata la sua durezza e pignoleria nelle esecuzioni). Ma una volta che le registrazioni sono state fatte, e più e più volte, il lavoro di montaggio di un disco richiede mesi di scelta degli a-solo meglio riusciti e meglio combinabili tra loro, per costruire qualcosa che all’ascolto apparirà come l’apoteosi dell’estemporaneo, e invece non lo è per nulla. Invece di lavorare con le note scritte sulla partitura, Zappa monta dei materiali già realizzati (a loro volta, magari, con una fortissima componente di improvvisazione) secondo una logica non così lontana da quella con cui lavora un regista cinematografico nel montare un film, adoperando le varie versioni di scene girate più volte per poter avere poi quelle che meglio funzionano e si combinano tra loro. Sino ad arrivare all’estremo di pezzi costruiti del tutto in sala di montaggio, come succede in “Rubber Shirt” (nel disco Sheik Yerbouti, 1979) in cui Zappa fa dialogare un basso e una batteria che di fatto non hanno suonato insieme (non si sono nemmeno sentiti), ma l’effetto è affascinante lo stesso.

***

Mi domando se il mondo della poesia italiana possa imparare qualcosa da Zappa e dalla descrizione che ne dà Montecchi. Come accade alla musica colta, anche la poesia non è del tutto uscita dalle secche dell’adornismo. A guardare i dibattiti che ne muovono l’ambiente, a volte si ha la sensazione di uno scontro tra chi nell’adornismo ancora ci vive o non sa come uscirne e altri che di lì non ci sono nemmeno passati, e spesso non hanno neppure un’idea del problema. Per quanto io consideri l’adornismo un problema, credo che l’elusione dei problemi che esso pone costituisca un problema ancora peggiore.

Nel mondo della poesia italiana di oggi questa opposizione ha come termini la cosiddetta poesia di ricerca da un lato e la poesia lirica dall’altro. Non è facile schiacciare su questa opposizione i termini della polemica di Zappa contro Adorno e l’avanguardia. Di sicuro Zappa, se fosse un poeta, non sarebbe un lirico; eppure troveremmo nella sua poesia ugualmente un rifiuto verso il cerebralismo delle avanguardie.

Magari la differenza sta che nel limitato universo della poesia non c’è stato il rock né il jazz né nulla di tutto quello che rappresenta la ripresa (dopo una secolare esclusione) di improvvisazione e recupero del contatto diretto tra esecutore e pubblico. Magari quindi la differenza sta nel fatto che Zappa si è potuto appoggiare su una dimensione che alla musica è comunque connaturata (può essere messa in disparte, ma mai esclusa del tutto), mentre alla poesia non è possibile. E non voglio mettere in gioco la facile soluzione della poesia per musica, che è sì più diretta e coinvolgente, ma lo è perché si tratta di musica, non perché è poesia. E nemmeno credo che la poesia performativa, essenzialmente orale, da palcoscenico, da recitazione, possa fare la parte del rock, in questo senso: c’è troppa differenza tra le modalità di fruizione di un componimento scritto su una pagina e quelle di uno performato! Saranno magari le stesse parole, ma esse arrivano a noi attraverso canali diversi, con caratteristiche percettive diversissime! A dispetto della convenzione diffusa, che sostiene l’esperienza dei reading, sino all’apoteosi teatrale dei contest poetici, io credo che poesia scritta e poesia orale siano forme comunicative radicalmente diverse, in cui l’efficacia si misura in maniera del tutto diversa. Saranno magari le stesse parole a stagliarsi sulla carta bianca o a risuonare nell’aria, ma questo è tutto ciò che c’è in comune, e non è molto. Se non ci rendiamo conto di questo problema è perché siamo vittime della stessa concezione cognitiva dell’arte che è alla base dell’adornismo, e ragioneremo sempre in quei termini, affermandoli o negandoli, ma senza aggiungere nulla di nuovo.

Se vogliamo capire l’utilità della proposta di Zappa per la poesia, credo che dobbiamo porci a un livello di astrazione più alto. Potremmo, per esempio, riconoscere che nel linguaggio tradizionale della lirica ci sono elementi comunque coinvolgenti, che permettono un piacere che, certo, arriva anche ad avere a che fare con l’intrattenimento. Che questi elementi lirici funzionino in questo modo su di noi è impossibile negarlo, perché sono proprio quelli su cui si basa eventualmente la persuasione, la propaganda, persino la pubblicità. La reazione, sdegnata, dell’estremista sarà quindi quella di escludere con decisione qualsiasi elemento che possa essere utilizzato in questo modo: ripulita dal lirismo, la poesia potrà avviarsi a svelare davvero l’angosciosa realtà del mondo; e potrà perseguire la sua vocazione oracolare senza pericolo di contaminarsi con il piacere.

La reazione dell’estremista, in realtà, sta buttando via, con l’acqua sporca, anche il bambino. È esattamente questo che Zappa rimproverava alle avanguardie. Come si costruisce, nella tradizione italiana, una poesia che sappia usare il piacere della lirica senza cadere nelle secche del poetese, del banale, dello scontato, del pacificato, ovvero di tutto quello che Adorno molto giustamente (qui sì) criticava?

Piccola premessa aggiunta a posteriori: questo post è il prodotto di un fraintendimento. Marco Giovenale, bersaglio della mia polemica, aveva postato su slowforward un intervento nato in un contesto preciso, in risposta ad altri interventi, ma senza esplicitare tale contesto. Purtroppo, così decontestualizzato, il suo post produce l’effetto che depreco nelle righe che seguono. Accortosi dell’errore, anche grazie a questo intervento, Marco ha momentaneamente tolto il post, in attesa di sistemarlo (leggi qui in fondo i commenti per dettagli). Prendete questo post, dunque, per favore, come un caveat a quello che può succedere quando si sottovalutano i problemi di contesto. Non è più un attacco a Giovenale. La cosa è chiarita. Piccola premessa aggiunta a posteriori: questo post è il prodotto di un fraintendimento. Marco Giovenale, bersaglio della mia polemica, aveva postato su slowforward un intervento nato in un contesto preciso, in risposta ad altri interventi, ma senza esplicitare tale contesto. Purtroppo, così decontestualizzato, il suo post produce l’effetto che depreco nelle righe che seguono. Accortosi dell’errore, anche grazie a questo intervento, Marco ha momentaneamente tolto il post, in attesa di sistemarlo (leggi qui in fondo i commenti per dettagli). Prendete questo post, dunque, per favore, come un caveat a quello che può succedere quando si sottovalutano i problemi di contesto. Non è più un attacco a Giovenale. La cosa è chiarita.

Un certo numero di anni fa seguivo le lezioni di Eco all’università. Era l’inizio del corso, e per me era il primo anno di università. Eco dedicò un paio di lezioni a demolire la tesi di un teorico di cui non ricordo il nome, il quale, analizzando un testo pubblicitario, ne sosteneva correttamente la scorrettezza, ma con argomenti sbagliati o insufficienti. Insomma, come ci mostrava Eco, la sua analisi arrivava a conclusioni giuste attraverso un’argomentazione sbagliata o insufficiente. Il testo pubblicitario così evidentemente scorretto si intitolava – questo lo ricordo benissimo – Millions can’t be wrong, e sosteneva la tesi secondo cui un certo prodotto (quello pubblicizzato) era buono in quanto acquistato da milioni di persone. Nello specifico, il testo era ancora più fraudolento, perché sembrava che parlasse di milioni di persone, mentre, a una lettura più attenta, si scopriva che parlava di milioni di bottiglie. Ma sarebbe stato scorretto anche se avesse parlato di milioni di persone. A sua volta, il teorico di cui non ricordo il nome (e non importa molto, qui, chi fosse) portava a sostegno della sua tesi il fatto che con il suo tipo di analisi si potesse arrivare a rivelare la falsità di quel messaggio: un altro paralogismo. Come ben sa chiunque abbia studiato un minimo di logica, una conclusione giusta può essere sostenuta da qualsiasi premessa, giusta o sbagliata che sia; in altre parole, la verità della conclusione non implica quella delle premesse.

Ma restiamo sul Millions can’t be wrong. Potremmo chiamarlo l‘argomento della democrazia, versione moderna del vox populi vox dei. Se lo accettassimo, dovremmo accettare l’idea che, poiché milioni non possono sbagliare, allora è stato un bene per l’Italia essere condotta da Silvio Berlusconi negli ultimi vent’anni. I milioni non potevano sbagliare nemmeno quando elessero Adolf Hitler nella Germania del ’33; e poiché il razzismo e in particolare l’antisemitismo sono state a lungo tesi ampiamente accettate in Europa, e quindi sostenute da milioni di persone, allora sono tesi corrette.

Sappiamo che non è così. Sappiamo anche che la democrazia non assicura la verità, ma, più banalmente, rende meno probabili (ma non impossibili) gli errori gravi. Non è il migliore dei mondi politici possibili, ma solo il meno peggio (Aristotele docet). E per fortuna che c’è.

Una variante dell’argomento dei Millions riguarda le comunità ristrette, in particolare quella dei ricercatori. Tutta la costruzione della scienza è basata su questa versione ridotta (e meno becera) dell’argomento dei Millions: una teoria è vera quando è riconosciuta dalla comunità. Naturalmente ci si aspetta che la comunità dei ricercatori giudichi con strumenti razionali (e questa è la forza della scienza), e ci si aspetta anche (e purtroppo non sempre è così) che tutti abbiano in mente i principi del falsificazionismo di Popper, per cui una teoria scientifica è accettabile se stabilisce i principi della propria falsificabilità – e quindi la verità scientifica è sempre contingente, e in attesa di essere falsificata da una teoria migliore o diversa.

Tutte queste ammirevoli precauzioni non hanno evitato alla scienza di sostenere razionalmente il razzismo, o di produrre autorevoli moltitudini di fondate dimostrazioni di teorie oggi ritenute palesemente infondate. Se Millions si possono sbagliare, possono sbagliarsi anche Thousands, o Hundreds, persino quando credono di averne le prove. Non domandatemi quale sia allora il criterio di verità assoluto; io penso semplicemente che non ci sia: la verità, proprio come la razionalità, è sempre relativa a un insieme di premesse, spesso non esplicitate e spesso difficilmente esplicitabili.

Per questo stamattina ho fatto un salto quando ho visto applicato l’argomento dei Millions, nella sua variante accademica, in un post di Marco Giovenale, “un errore diffuso”. Ne riporto qui di seguito le prime righe:

Dicono dunque che non ci sono scritture di ricerca particolari, che il Novecento non ha cambiato granché nell’assetto letterario mondiale (e italiano, chiaramente).

Dicono che un errore diffuso vela offusca obnubila la vista di taluni italiani, statunitensi, canadesi, belgi, svedesi, australiani, francesi, di tanti europei, che – proprio come gli artisti visivi – sono testardamente persuasi che la comunicazione, le arti, la letteratura, gli scambi linguistici anche più semplici, siano – con il Novecento e in questo primo quindicennio di XXI secolo – mutati radicalmente, avviandosi nelle direzioni e nel senso indicati e prefigurati da alcune ricerche artistiche e letterarie che in tutto il mondo e perfino in Italia si sono moltiplicate dal secondo dopoguerra in avanti. Senso sbagliato e direzioni sbagliate, dicono.

Au contraire: autori e critici che riportano le lancette dell’orologio a una presunta tradizione di trasparenza aproblematica, transitività, metro e plot classici, narrazione lineare, lirica confessionale, soggetti iper-coesi, ostili all’ironia, dicono e sostengono che il Novecento – specie nella sua seconda metà – è in buona parte un unico errore, da arginare. Pur diffuso. Così affermano.

Dicono o insomma è come se dicessero che senz’altro Pennsound sbaglia, diffonde perniciosissimi virus attraverso decine di migliaia di file audio. Se ne deduce che è in errore l’intera Università di Pennsylvania…

Dopo di che Giovenale inizia una lunghissima lista di link di pagine di istituzioni e ricercatori che sostengono la sua tesi. La lista è utilissima, ed è l’aspetto decisamente positivo di questo post, e non l’ultima ragione per segnalarlo. Rispetto a questo, molte grazie a Giovenale.

Ma l’argomento che la introduce e giustifica è francamente insopportabile, e palesemente sbagliato. All’argomento dei Millions, qui utilizzato nella versione accademica, si accompagnano altre furberie retoriche, che vale la pena di guardare da vicino.

Partiamo con quel “Dicono”, con cui si apre il post, e che poi si ripete. Che tristezza! Mi sembra di leggere Libero, o Il Giornale, che sono pieni di “dicono” perché hanno bisogno di creare per il proprio pubblico un nemico invisibile e incerto, che generi un senso di insicurezza e di pericolo da cui ci sarà poi chi li può difendere (nella fattispecie il proprietario o ispiratore delle testate stesse). Non chiedo a Giovenale di fare nome e cognome di coloro che “dicono”: questo sarebbe altrettanto ideologico e scorretto.

Tuttavia, quando per sostenere una tesi si deve ridurre l’avversario a macchietta, se ne devono ipersemplificare e ridurre ad unum le tesi, se ne deve negare la complessità, allora c’è davvero qualcosa che non quadra. Solo chi sia già d’accordo a priori con chi scrive potrà riconoscersi in questa semplificazione, perché è semplificazione del nemico. Chi non si riconosce nelle tesi di Giovenale si domanderà piuttosto: di chi parla? chi è che può sostenere davvero tesi così grossolane? forse c’è davvero qualcuno, e non sono io; ma se sono tesi così grossolane, perché darsi la pena di confutarle? oppure, forse questa è un’immagine artefatta di me? ma cosa si vuole, dipingendomi così, la guerra?

In effetti, le parole di Giovenale appaiono davvero come un atto di guerra, o di pre-guerra; una di quelle strategie di semplificazione pre-bellica in cui si dipinge il nemico come becero e stupido, per rafforzare la coesione interna e acuire la tensione esterna.

Ma torniamo sul punto. Questi generici nemici dicono dunque che la scrittura di ricerca si sbaglia. Ma, prosegue l’argomentazione, come potrebbe sbagliarsi visto che Millions (in senso accademico) can’t be wrong? Costoro, ci dice Giovenale, “riportano le lancette dell’orologio a una presunta tradizione di trasparenza aproblematica, transitività, metro e plot classici, narrazione lineare, lirica confessionale, soggetti iper-coesi, ostili all’ironia”. Fantastico, Marco, chi non è con te è contro di te! Chi non è per la tua versione del progresso è contro il progresso.

Al di là dell’atteggiamento fascistoide (e scusami, Marco, so benissimo che non pendi da quella parte; ma la tua retorica è esattamente di questo tipo), quante presupposizioni non dimostrate ci stanno in queste parole? Per esempio, che il progresso sia inequivocabilmente un valore positivo, e che “riportare le lancette dell’orologio” a qualcosa di precedente sia inequivocabilmente un valore negativo. Potrebbe essere vero, ma puoi darlo così per scontato? E in questo precedente ci stanno davvero “trasparenza aproblematica”, “transitività” e tutte le altre voci del tuo elenco? E chi critica la “scrittura di ricerca” è per forza partigiano di queste cose, ed è per forza un nemico del progresso?

E se qualcuno vedesse la tua “scrittura di ricerca” non come qualcosa di falso o sbagliato (e come si fa a considerare sbagliato un prodotto artistico, se non si ha un’idea chiara del giusto?) ma come qualcosa che ha avuto un profondo significato e un profondo valore nel suo momento storico, ma che, cambiato il momento storico, appare un po’ datata; se qualcuno vedesse le cose in questi termini, come lo classificheresti? Continuerebbe a essere tra i soggetti impliciti del “dicono”?

Non è magari possibile che ci sia una ricerca che non assomiglia a quella che sostieni tu (e nemmeno a quelle cose di cui fai la parodia, e alle quali – lo sai – nemmeno io sono particolarmente legato), e non le vuole assomigliare proprio perché si rende conto dei suoi limiti e dei suoi problemi? Che non ti si possa dare un quadro di questa potenziale scrittura di ricerca deriva dal fatto che sarebbe davvero di ricerca, e quindi incerta, scarsamente riconducibile a una tradizione.

A quanto pare, invece, una tradizione tu ce l’hai, e la difendi con la stessa violenza con cui si difendono le tradizioni in pericolo, sbagliando per eccesso, a quanto pare. Io non sto difendendo nessuno. Non ho una posizione poetica da difendere a spada così tratta. Ma, al di là dell’utilità dei link che fornisci (e di cui nuovamente ti ringrazio) questi attacchi fanno male prima di tutto a chi li produce e conduce. Troppo assomigliano a quelli con cui qualsiasi tradizione passatista (anche quelle a cui, storicamente, si opponevano le avanguardie) ha difeso le proprie posizioni arretrate di fronte a istanze (giuste o sbagliate che fossero) che essa non era in grado di capire e accettare.

Sono ricapitato per caso sul saggio di Eco dedicato al modo simbolico (già voce “Simbolo” dell’Enciclopedia Einaudi, poi capitolo del suo Semiotica e filosofia del linguaggio), e ne ho riletto alcune pagine dopo – confesso – diversi anni dall’ultima volta. Mi colpiscono alcune affermazioni verso la fine, di cui non avevo memoria. In particolare, quello che Eco dice sul simbolico nel misticismo e poi nell’arte mi induce ad alcune riflessioni, che si collegano a dibattiti recenti. Sono ricapitato per caso sul saggio di Eco dedicato al modo simbolico (già voce “Simbolo” dell’Enciclopedia Einaudi, poi capitolo del suo Semiotica e filosofia del linguaggio), e ne ho riletto alcune pagine dopo – confesso – diversi anni dall’ultima volta. Mi colpiscono alcune affermazioni verso la fine, di cui non avevo memoria. In particolare, quello che Eco dice sul simbolico nel misticismo e poi nell’arte mi induce ad alcune riflessioni, che si collegano a dibattiti recenti.

Ciò che caratterizza il simbolico, nella posizione di Eco (posizione che, in generale, sostanzialmente condivido), è il fatto che il simbolico cresce come una sorta di escrescenza su di un testo che avrebbe già un significato accettabile a livello letterale (o anche metaforico – ma in questo è differente dall’allegoria o dalla metafora, che di solito rivelano la propria presenza e la necessità di un’interpretazione traslata proprio perché quella diretta, di base, non avrebbe senso). Inoltre, ogni interpretazione simbolica ha alle spalle una teologia – ci dice Eco: in altre parole, poiché si tratta comunque di un uso del testo, le interpretazioni simboliche sono infinite, e possono prendere le vie più particolari; per questo, un’interpretazione simbolica, più che parlare del testo, parla della concezione del mondo che la alimenta. In particolare l’arte basa le proprie costruzioni simboliche su sistemi linguistici assestati e tradizionali, e ne è perciò indirettamente rivelazione – ma attraverso di loro è anche rivelazione di noi stessi (che abitiamo e viviamo questi sistemi).

Nel passaggio che il simbolico fa dal misticismo all’arte si inserisce però un’importante differenza, mi sembra. Mentre il misticismo pretende ancora di parlare di una verità, l’arte ha abbandonato del tutto la problematica della verità. Non dimentichiamo che l’arte non è una cosa sempre esistita e universale, ma semplicemente il prodotto di una concezione occidentale del mondo che non arriva ad avere quattro secoli. Non che prima non si facessero cose belle, ma venivano realizzate con un senso diverso da quello che noi oggi attribuiamo all’arte – o nello specifico alla poesia.

Nel passaggio dal misticismo all’arte (in senso moderno quindi) si perde la rilevanza della verità perché si passa da un valore collettivo e condiviso (in cui il mistico dice qualcosa che, tendenzialmente, deve essere creduto da tutti) a un valore individuale e scambiato (in cui il poeta non è tenuto a dire cose vere, perché non è quello il suo ruolo: deve piuttosto emozionare, commuovere, stupire…).

All’arte (alla poesia) è richiesto di dire la verità solo in un senso molto superficiale; diciamo a livello letterale (o di prima metafora). Tuttavia la dimensione in cui la poesia è davvero poesia non è quella letterale, bensì quella simbolica, e a livello simbolico parlare di verità è molto pericoloso – almeno sinché si intende la verità come corrispondenza tra il concetto espresso e il mondo. Detto in altro modo: se le diverse derive simboliche di un testo sono virtualmente infinite, come si può valutare la verità del testo nei loro termini?

Di fatto, la poesia non è fatta per dire particolari verità, se non a livello banale – e in effetti le verità che la poesia davvero dice sono in generale banali. Ma la poesia non è tale solo per quello che esplicitamente dice. La poesia è un tipo di testo che è fatto, che nasce, all’esplicito scopo di fomentare interpretazioni di carattere simbolico (e, nel dire “simbolico” non bisogna pensare solo al Simbolismo, e ai suoi simboli sublimi: il correlativo oggettivo eliotiano/montaliano è un esempio evidente di simbolo, e l’interpretazione simbolica può tranquillamente mirare anche al basso e al quotidiano). Potremmo arrivare a dire che una poesia riuscita (un’opera d’arte riuscita) è una poesia che ben si presta a numerose e affascinanti interpretazioni simboliche.

A portare questa tesi sino in fondo, salta fuori, però, che, allora, l’eventuale verità letterale delle parole di un testo poetico è davvero qualcosa di poco rilevante, almeno quanto lo è la “verità” di una successione di note in musica. Ma se questa verità è irrilevante, allora, in verità, ci importerà di sapere quale sia l’argomento di un componimento non perché esso possa dire al proposito qualcosa di vero, ma semplicemente perché ciò di cui un testo poetico parla (insieme al modo in cui lo fa) è la base letterale di tutte le possibili interpretazione simboliche – le quali a loro volta ci interessano non perché possano essere più vere di altre (e in questo sta la differenza col misticismo) ma perché nello stesso processo interpretativo che mettiamo in atto leggendo, ci inoltriamo in un percorso, che è un percorso di suggestioni ed emozioni. La poesia, insomma, non asserisce (se non al livello letterale, di base) ma suggerisce – e suggerisce (al livello simbolico) collegamenti e visioni che poi richiedono di essere eventualmente verificati in altri modi.

Tuttavia, se il problema della verità è così marginale in poesia, non si vede perché il testo poetico la debba veramente perseguire al suo livello di base – né si capisce perché la critica debba cercare di estrapolare delle verità dei testi stessi, piuttosto che occuparsi delle modalità del percorso di interpretazione simbolica. Come ho avuto modo di sostenere una volta, la poesia ha il diritto di essere incomprensibile, perché, se il problema della verità resta tagliato fuori, anche la comprensibilità al livello di base condivide la sua sorte.

Sin qui, questo discorso sembra portare acqua alla posizione di Marco Giovenale, e in particolare alla sua idea del cambio di paradigma (o almeno così mi pare di riuscire a intenderla). Se capisco bene la sua posizione, il cambio di paradigma riguarderebbe proprio un cambio di atteggiamento interpretativo (che, naturalmente, permetterebbe anche un cambiamento nella poesia stessa in direzione della non assertività) dalla poesia come oggetto chiuso da contemplare nel suo insieme ben definito, alla poesia come percorso da attraversare, senza che essa sia necessariamente dotata di una coerenza a livello letterale.

Ho tuttavia due ordini di obiezioni a questa posizione che attribuisco a Giovenale (sperando di non aver dato del suo pensiero un’interpretazione troppo “simbolica”). La prima è che la poesia è sempre stata impicitamente interpretata così (“sempre” è una parolona che va comunque relativizzata alla storia recente, non più vecchia di quattro secoli; più si va indietro e più bisogna farle la tara); per cui non vedo in gioco un cambio di paradigma, bensì una semplice presa di coscienza da parte della critica di qualcosa che di fatto veniva agito già da molto tempo. La seconda è che, anche abbandonando la questione della verità, quella della comprensibilità rimane viva.

Giovenale ha detto più volte (perdonatemi, non trovo i riferimenti, e cito a memoria – e quindi in maniera imperfetta) che la poesia deve far lavorare interpretativamente il lettore. Un componimento tranquillamente assertivo non produce questo genere di lavoro; ed è quindi poco interessante. Guardando le cose sotto la luce del modo simbolico, la prima asserzione appare vera (un testo che non fa lavorare il lettore non è nemmeno un testo poetico, secondo me), ma la seconda no, perché anche da un testo banalmente assertivo è possibile far partire una catena infinita di fascinose interpretazioni simboliche (l’esegesi biblica insegna). Quello che forse si potrebbe sostenere, come aveva fatto Jacques Geninasca (in La parola letteraria), è che un testo che si lascia facilmente interpretare a livello letterale non spinge a cercare nuove interpretazioni; come invece fa un testo che a livello letterale apparirebbe insensato. Bisogna però, per dar ragione a Geninasca, immaginare un lettore disposto comunque a interpretare, cioè a dar fiducia al testo, cioè a scommettere che quel testo ricompenserà il faticoso lavoro interpretativo che gli chiede, senza facili soddisfazioni intermedie.

Il punto, io credo, è proprio quello della fiducia, e della scommessa che, come lettori, siamo disposti a fare.

Un primo elemento di questa scommessa è, per esempio, la fiducia che abbiamo nell’autore: per esempio, ho già avuto modo di apprezzare la poesia di xy, lo stimo, mi aspetto che produca altre cose di valore; quindi mi fido e mi impegno nel lavoro interpretativo (non per cercare verità, ma suggestioni, suggerimenti, evocazioni, senza nemmeno un requisito di coerenza complessiva: già questo mi basta e avanza).

Ed è sulla base di una fiducia di questo genere che ho affrontato proprio la raccolta In rebus, del medesimo Marco Giovenale (Editrice Zona, 2012). Certo, il titolo va letto alla latina, nelle cose, ma non si può fare a meno di leggerlo anche all’italiana, con riferimento all’enigmistica, e alla decifrazione. Un riferimento che diventa più forte quando poi si vanno a leggere le poesie al suo interno. Rispetto a La casa esposta, a Shelter, la sensazione è che il gioco dell’evitare qualsiasi possibilità di definizione chiara del senso si sia fatto qui più duro, più estremo.

Cito, dalle ultime pagine:

albula corrente, piccola già dal nome

minibocca di acqua bruciata

dici piccola ma sei il “ne” atomo

la particella pronominale

da A-Z, niente che chiama

si dà il caso non si dia caso

qui tra i platani del “qui tra i platani”

di vocare, vociare, chioma –

l’albula prolunga, prosegue, pre-clara

dichiara avanti, antecede, ant anta continuata

per i milioni, di anni, animali, eoni,

vascelli alfa, enti ini, i leoncini

Non c’è niente di neodadaista o di conceptual qui (temi di una mia recente piccola polemica con Giovenale). Non ho obiezioni alla formula. Di Giovenale apprezzo anche la scrittura. Qua e là questi versi iniziano pure a prendermi. Ma poi subito dopo smettono.

Continuano piuttosto a darmi la sensazione che l’autore, ogni volta che tocca un tema potenzialmente evocativo, invece di svilupparlo, lo abbandoni al più presto, come se permettere la costruzione di un senso, anche simbolico, fosse un peccato, e si dovesse sempre costringere il lettore (e il primo lettore è l’autore stesso) ad andarlo a trovare più lontano, più lontano, ancora più lontano. Le paronomasie, le allitterazioni, le rime o quasi-rime sono qui spesso forzate, apparentemente gratuite. In un autore tutt’altro che ingenuo come Giovenale questa insensatezza non può che essere apparente; deve per forza nascondere un gioco, deve per forza essere un invito a non fermarsi lì.

Ma poi, per quanto io provi ad andare avanti, io resto sempre lì. Può darsi che il mio universo simbolico (la mia teologia di riferimento, per dirla con Eco) sia troppo diverso da quello necessario per leggere questi testi. Di fatto io arrivo a un punto in cui la sensazione più forte che vivo è quella che l’autore non faccia che evitare di permettermi un qualsiasi percorso – e quando questa sensazione diventa troppo forte, la mia fiducia in questi testi crolla, e io smetto di cercare.

La sensazione, analizzandola un poco più a fondo, è che l’autore stia cercando di evitare di commettere un peccato, il peccato dell’assertività. E poiché si può asserire in molti modi, e non c’è limite ai modi subdoli e incosapevoli in cui le parole possono arrivare (per via metaforica o anche simbolica) ad asserire qualcosa, tutta l’attenzione dell’autore sta nel cercare di evitarlo – arrivando, se necessario, quanto più vicino possibile all’irraggiungibile puro vuoto del senso, il grado zero della parola, il nulla (un classico delle avanguardie, dallo Zero di Porta agli Zeroglifici di Spatola).

In questo senso, allora il lavoro di Giovenale mirerebbe ad avvicinarsi a quelli (in questo senso nichilisti) di Broggi e Zaffarano, sui quali ho già discusso proprio con lui su queste pagine (sempre nello stesso post già menzionato). Eppure, che Giovenale continui a scrivere in senso pieno, inventando, invece di riportare e collegare tra loro frammenti di discorso alienato, mi sembra che sia un indizio a favore della possibilità che la sua ricerca del grado zero sia in verità contrastata e complessa. Sappiamo bene non solo che non c’è bisogno di poesia perché vi sia interpretazione simbolica, ma anche che qualsiasi oggetto del mondo ne è potenziale istigatore, nelle giuste condizioni. Datemi un cavolfiore, una ruota di bicicletta, il sole, o un angolo di marciapiede, e io ve ne ricaverò verità profonde e insondabili per pochi soldi (o per molti, se preferite). La mia sensazione è che Giovenale intuisca il pericolo di ridurre la sua poesia a un cavolfiore, e non intenda davvero arrivare a nullificarla così; per cui la sua poesia resta poesia, in fin dei conti, ma è poesia che cerca di negare il proprio stesso senso.

Insomma, anche se non riesco ad apprezzare davvero queste poesie, apprezzo Giovenale perché non arriva sino in fondo, continuando ad aggirarsi pericolosamente in un’area ai confini del senso – e qualche volta il senso risulterà attingibile, in qualche modo, e qualche volta no. Giusto per evitare fraintendimenti: ripeto che non sto parlando né di verità né di assertività, ma solo della possibilità di trovare un percorso, di vivere questi testi come se fossero paesaggi, in cui sono io a dar loro un senso (mentre li attraverso e senza neppure il requisito di una coerenza complessiva).

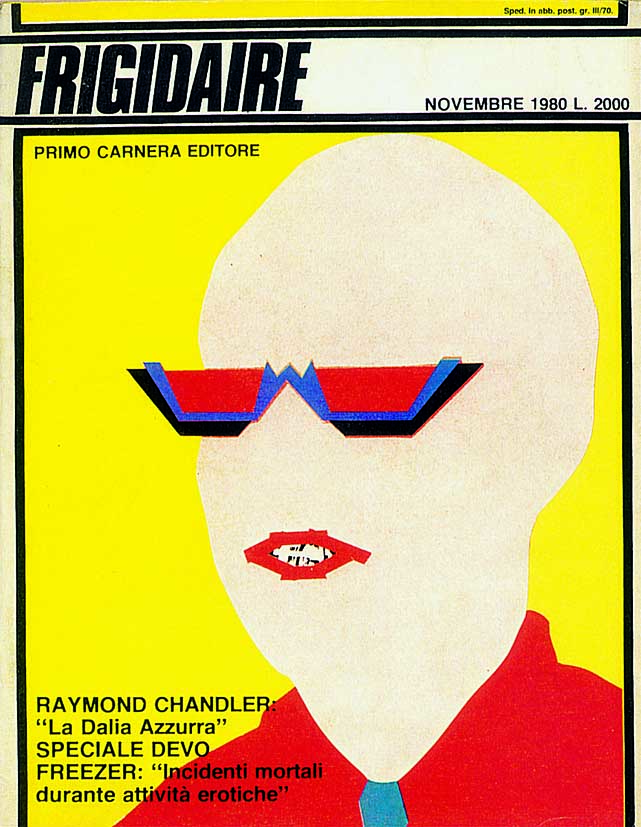

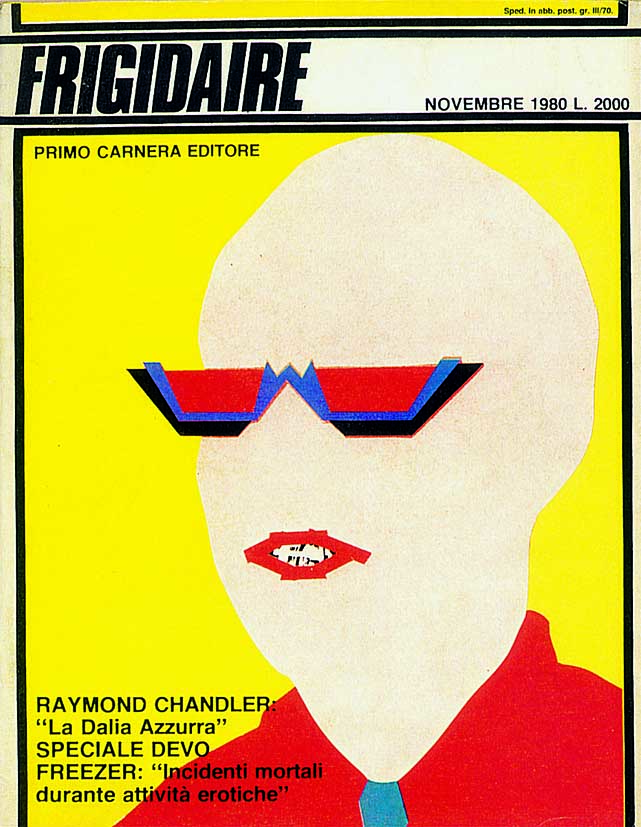

Frigidaire, copertina del n. 1, novembre 1980, di Stefano Tamburini Più o meno 32 anni fa, giorno più o giorno meno, questa copertina usciva nelle edicole italiane.

Si fa un po’ fatica a capire bene oggi che cosa venisse a rappresentare Frigidaire, praticamente sin dal primo numero, per il pubblico a cui si rivolgeva. Dire che era una rivista di tendenza non dà a sufficienza un’idea di quanto quella tendenza fosse forte in quel momento, sia per numero di persone, sia per l’intensità con cui quelle persone stavano vivendo il modo di sentire il mondo di cui Frigidaire si faceva portavoce. Non era solo una moda. Una certa classe giovanile di quegli anni vedeva e viveva il mondo in quel modo – magari consapevole della natura di eccesso di certe provocazioni, però convinta che anche quella provocazione era necessaria.

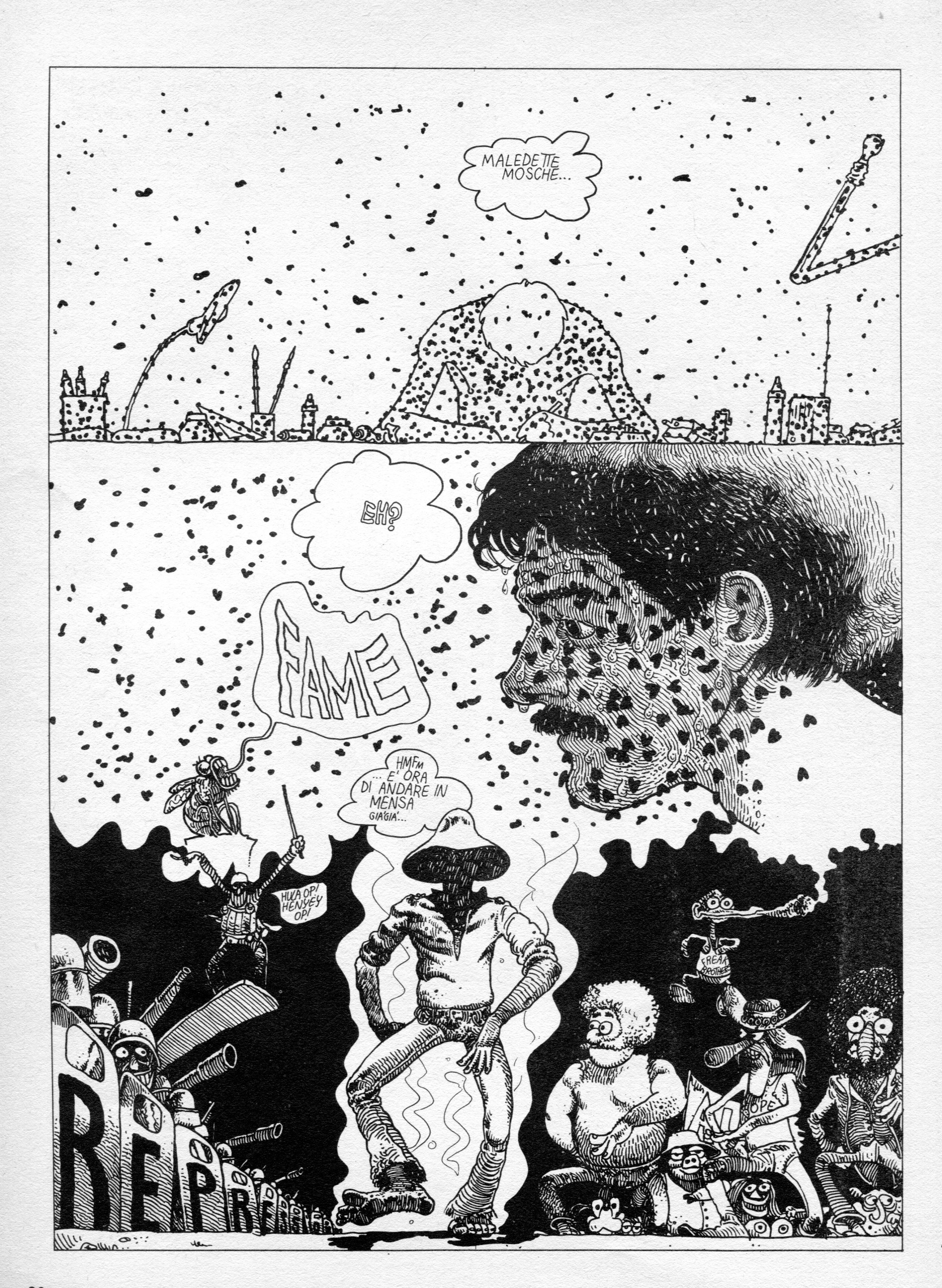

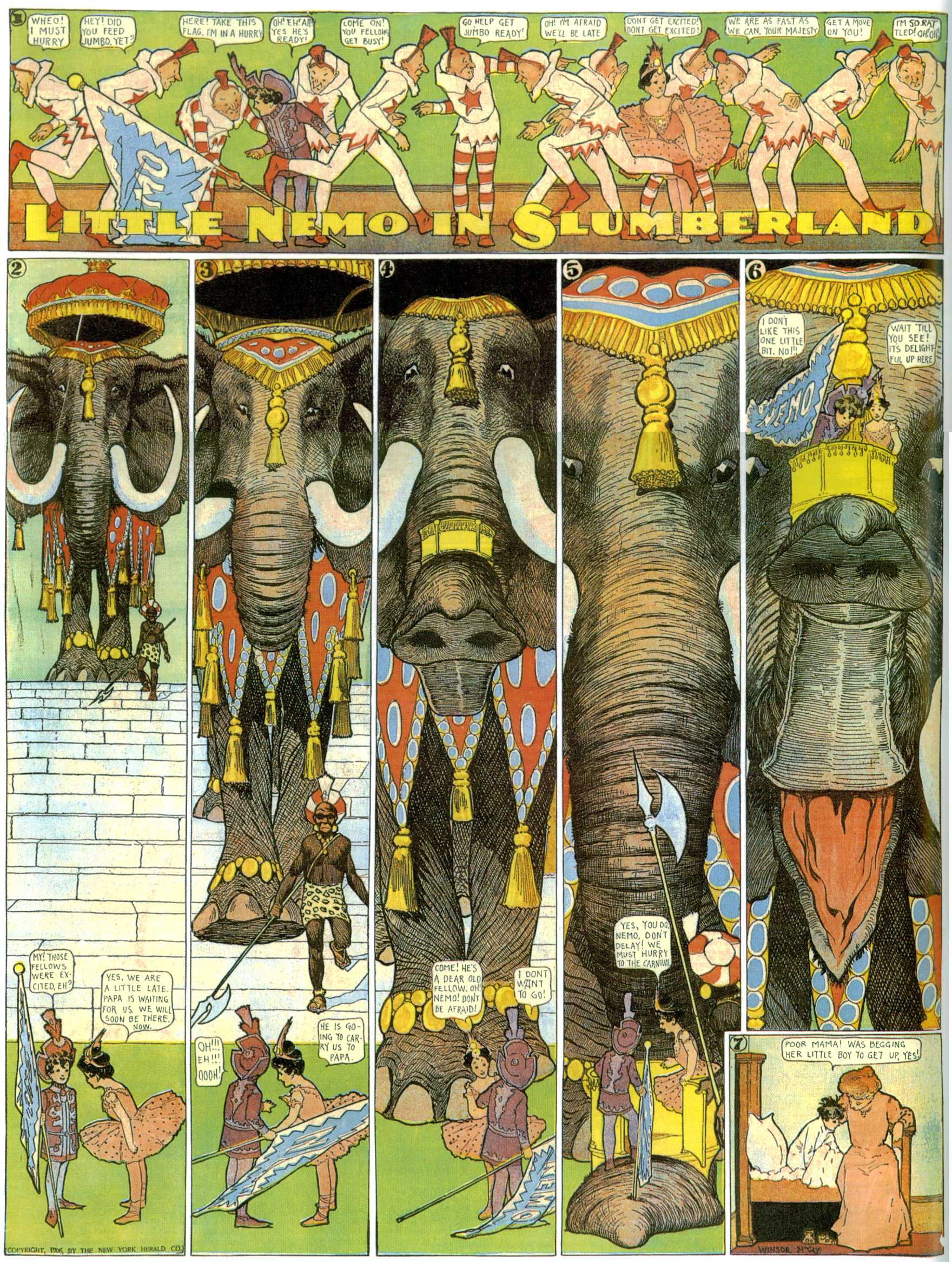

La tendenza non la inventava Frigidaire. Le tendenze inventate dalle riviste sono fenomeni pubblicitari, e sono effimere. La tendenza era nell’aria. Frigidaire se ne appropriava e la esprimeva, le dava parola e, soprattutto, le dava immagine. Ed era il fumetto il mezzo di comunicazione privilegiato, perché quello più economico e disponibile, ma anche perché esso stesso era una provocazione, in quanto disprezzato e marginalizzato dagli adulti e dalla cultura ufficiale. Proprio perché non esistevano graphic novel, proprio perché l’industria culturale non si era ancora accorta che il fumetto esisteva (se non per altre fette di mercato, comunque marginali, e se non per pochi illuminati, comunque marginali), proprio perché era fuori dell’ordine delle cose che nelle librerie si potessero vendere fumetti, proprio per tutto questo il fumetto era gloriosamente il principale strumento di espressione di Frigidaire.

In questo senso, il gruppo storico di Frigidaire costituiva quella che, se stessimo parlando di Arte, dovrebbe essere chiamata un’avanguardia: insomma, un gruppo organizzato con un preciso programma politico culturale, che si raccoglie attorno a un organo, la rivista, e si rivolge a una comunità sensibile. Tra gli elementi della poetica di questa avanguardia c’era la derisione, ed è proprio con intento (auto)derisorio che in una quarta di copertina di Cannibale (la rivista precedente del gruppo quasi identico), gli autori si rappresentano applicando le proprie facce ai corpi di Filippo Tommaso Marinetti e dei suoi colleghi futuristi in una famosa foto parigina degli anni Dieci.

Detto questo, tra Frigidaire e il futurismo, fatte salve le inevitabili differenze, le somiglianze ci sono! La provocazione, lo sperimentalismo, l’attenzione politica, lo sberleffo. Questo, negli anni Ottanta, non lo si sarebbe potuto dire. Il futurismo puzzava di fascismo, si sa, e andava tenuto a debita distanza, nonostante l’interesse che poteva suscitare. Ma negli anni Dieci, in verità, nessuno poteva prevedere che le frange più estreme dei socialisti rivoluzionari, guidate dal giovane Benito Mussolini, sarebbero finite in quel modo; e quello che è chiaro a noi, oggi, cioè che il fascismo è stato un movimento di destra, non era affatto chiaro a chi viveva l’Italia di quegli anni decisamente turbolenti. Il futurismo si trovava in quel polverone, e ha finito per seguire le sorti mussoliniane di Marinetti. Ma poteva andare diversamente, come è successo in Russia…

In ogni caso, l’avanguardia frigideriana poteva contare su una serie di teste assolutamente notevoli, quelle che già avevano fatto Cannibale (e che si erano ritratte sui corpi dei futuristi: Filippo Scozzari, Stefano Tamburini, Andrea Pazienza, Massimo Mattioli, Tanino Liberatore), con l’aggiunta del direttore Vincenzo Sparagna.

Credo che in questo gruppo, fatto di personalità molto diverse, l’avanguardista più vero e motivato fosse Stefano Tamburini. Non a caso la grafica della rivista è sua, così come pure l’immagine di copertina con cui Frigidaire si presenta al mondo. Non a caso è sua la sceneggiatura (e nelle primissime versioni anche i disegni) di un fumetto che ha come protagonista un androide sconclusionato, appassionato e incazzereccio, che si muove in una Roma futuristica e iperviolenta: tutti elementi che avrebbero fatto innamorare Marinetti, se avesse potuto leggerlo. Certo, il futuro e il progresso di RanXerox sono negativi e distopici, figli di Philip K. Dick più che dei futuristi; e la fede nel progresso e nelle macchine ha lasciato il posto a una sarcastica disperazione – quella, magari, di una generazione che aveva sognato di fare la rivoluzione, ma poi si è accorta che il mondo era più grande di lei.

Proviamo a prendere questo ribaltamento del futurismo come la chiave per leggere la grafica e la scrittura di Tamburini. Capiremo allora magari il senso di questa testata freddissima, basata su un carattere lineare compressed, a cui l’obliquità fornisce una sorta di movimento, di spinta dinamica in avanti. E anche l’immagine a colori netti della copertina sembra rimandare (magari attraverso Munari) sino a Depero. Grafiche simili, effetti opposti; dalla esaltazione della macchina alla disperazione per la macchina. Ma dalla macchina non si esce. La macchina diventa il corpo e lo distrugge. Frigidaire, attraverso Tamburini, si presenta al suo pubblico con un grido di disperazione, però mascherato da sogghigno, da parodia, da sberleffo.

Il genio di Tamburini non gli è bastato per raddrizzare la propria, personale, disperazione. Sappiamo bene come, primo del gruppo, qualche anno dopo, ci sia annegato dentro.

24 Ottobre 2012 | Tags: avanguardie, Corrado Costa, lirica, poesia | Category: poesia | PSEUDOBAUDELAIRE

Quando per una circolare o rapporto segreto del-

le superiori potenze, suo figlio non riconosciuto

nasce – a Dio, cagna gelosa nei cieli randagi

coi pugni proclamati, con un linguaggio che

ricorda l’epoca dei suoi amori staliniani, ringhia

la madre e le materne creature amanti

combattenti associati, neo-intransigenti di carriera

speakers, cavie, chele nei fondi del diluvio

donne da funerale – palchettiste

Quando la vocazione, per aspetti segreti oppure altri

motivi del rapporto, ha per tema il disgelo: da

che rami feriti viene il vento, da che crocefissione

sono nate le stigmate ai credenti, per quale errore

hanno aggiogato un popolo ai persecutori d’innocenti:

contro di lui – elemento deviato e condannato – intere

voci di muti chiedono la parola, intere nevi

sentono il dovere di proclamare la primavera,

intatti fantasmi chiedono il realismo.

La recente insistenza di Marco Giovenale su Corrado Costa qualche frutto lo dà, almeno su di me. E così, mi trovo a ripercorrere antiche letture, e a riscoprire questo gioiellino, del 1964, primo componimento della raccolta omonima, Pseudobaudelaire, ora disponibile anche in rete per le edizioni di Biagio Cepollaro.

Nel titolo di questi versi ne viene esplicitata anche la chiave, o meglio, una chiave di lettura. Non è infatti difficile accorgersi della relazione che lega i versi di Corrado Costa a quelli di una delle poesie intitolate Spleen. La relazione sarebbe individuabile anche senza questa indicazione, ma il fatto di tematizzarla attraverso il titolo le dà evidentemente un peso particolare per la lettura; qualcosa come un invito a leggere i versi di Costa tenendo ben presente quelli di Baudelaire.

Spleen

Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle

Sur l’esprit gémissant en proie aux longs ennuis,

Et que de l’horizon embrassant tout le cercle

Il nous verse un jour noir plus triste que les nuits;

Quand la terre est changée en un cachot humide,

Où l’Espérance, comme une chauve-souris,

S’en va battant les murs de son aile timide

Et se cognant la tête à des plafonds pourris;

Quand la pluie étalant ses immenses traînées

D’une vaste prison imite les barreaux,

Et qu’un peuple muet d’infâmes araignées

Vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux,

Des cloches tout à coup sautent avec furie

Et lancent vers le ciel un affreux hurlement,

Ainsi que des esprits errants et sans patrie

Qui se mettent à geindre opiniâtrément.

– Et de longs corbillards, sans tambours ni musique,

Défilent lentement dans mon âme; l’Espoir,

Vaincu, pleure, et l’Angoisse atroce, despotique,

Sur mon crâne incliné plante son drapeau noir.

Gli elementi su cui si fonda la somiglianza sono vari. C’è l’attacco in quando, con la successiva ripresa, e il conseguente effetto sospensivo sino all’arrivo delle clausole di risoluzione. Costa ripete il quando due sole volte, contro le quattro di Baudelaire, ma ottiene lo stesso un effetto analogo attraverso l’insistenza dell’elencazione di elementi disforici, e una posticipazione ancora più lunga della risoluzione. Verso la fine, le voci di muti di Costa corrispondono poi ai funerali, senza tamburi né musica, di Baudelaire.

La titolazione, Pseudobaudelaire, dichiara pertinenti queste somiglianze. Nel momento in cui il lettore riconosce il riferimento, è come se questa poesia si intitolasse a sua volta Spleen, e si presentasse come una parodia (nel senso etimologico del termine) del testo originale, cioè un testo secondo, che sfrutta alcuni elementi strutturali del testo originale, e il loro senso riconosciuto e assestato, per giocare sulle diversificazioni, sugli elementi di diversità. Non è parodia nel senso di presa in giro, perché qui non c’è nessun attacco polemico nei confronti di Baudelaire ; ma è parodia nel senso di canto collaterale, sulle stesse note dell’originale, per produrre un effetto diverso (ma non del tutto diverso).

Ecco quindi che, in questo modo, si trovano sottolineate le differenze. In generale, all’angoscia esistenziale di Baudelaire, Costa sostituisce una sorta di angoscia politica, in cui anche i riferimenti a motivi religiosi si trovano inquadrati in questo senso, accostati provocatoriamente a espressioni come associati, carriera, con evidenti riferimenti al rampantismo di un mondo corporate. Lo spleen di Costa è lo stesso di Baudelaire, ma ha contenuti differenti. Quelli di Baudelaire potrebbero essere visti come contenuti tradizionali dell’espressione lirica; per contrasto, dunque, quelli di Costa si propongono come antilirici, opportunamente realistici, e non privi di una diffusa ironia.

Insomma, parole e riferimenti esplicitamente antilirici all’interno di una cornice dichiarata esplicitamente lirica, con tanto di progressione conclusiva basata sulla ripetizione allitterativa intere-intere-intatti (che probabilmente non per caso segue la comparsa dell’unica sequenza rimica: vento-credenti-innocenti), che riproduce il tono di Baudelaire pervadendolo però di sarcasmo.

Insomma, in fin dei conti la parodia (nel senso consueto di presa in giro) c’è, anche se non dei versi di esplicito riferimento. La parodia riguarda la lirica in generale e le sue possibilità espressive; non Baudelaire ma la poesia che oggi lo imita e non riesce ad allontanarsi da quel modello.

Non possiamo tuttavia ridurre il componimento di Costa a questa sola componente. Non c’è dubbio che, come tutta la poesia dell’avanguardia, e buona parte dell’arte del XX secolo, questa poesia parla anche di poesia e si rivolge ai poeti. In questo starebbe solo in parte il suo interesse, e molto di più il suo limite, anche se spesso questo è proprio ciò che foraggia il discorso critico, che trova un facile appiglio in questa dimensione in sé critica della poesia contemporanea (e immagino quanto a lungo si potrebbe ragionare sulla comparsa del termine realismo nell’ultimo verso, in un momento storico in cui la polemica tra la Neoavanguardia e Pasolini si sta facendo sempre più virulenta).

Anche se non posso trascurare questi elementi, perché fanno comunque parte del discorso costruito da questi versi, quello che mi affascina qui è piuttosto la dimensione contraddittoria, o ambivalente, in cui la loro lettura è costretta a dipanarsi. Gli elementi lirici sono chiaramente presenti nell’andamento prosodico e versale, nell’uso di allitterazioni e rime, nella costruzione delle ripetizioni e dell’andamento sospensivo; ma il fatto di essere così esplicitamente focalizzati per mezzo del titolo li rende a loro volta oggetto del discorso, pur senza annullarli.

È come se Costa stesse dichiarando l’inevitabile fascinazione della tradizione lirica e delle sue costruzioni formali, mentre insieme dichiara anche l’impossibilità di assumerla pienamente, e l’irrealizzabile necessità di allontanarsene. Forse è proprio perché si colloca su questo drammatico crinale, ed esprime una condizione che ci rappresentava allora come ancora ci rappresenta oggi, che questi versi mi colpiscono.

Poi, tanto per restare all’interno di altre ricorrenze, sembra di sentire qui la stessa tensione che muoveva Adorno ancora in quegli stessi anni, quando dichiarava l’impossibilità, oggi, di un arte innocente, e pure lasciava capire quanto questa innocenza rimanga vagheggiata, desiderata, necessaria, pur nella sua impossibilità.

Infine, tutte queste mie parole non sono e non vogliono essere la chiave, forse neanche una chiave, per entrare nei versi di Corrado Costa. Diciamo che vorrebbero essere, nel loro insieme, la proposta per una lettura che parta con alcune consapevolezze, ma che le sfrutta non per cercare una verità del testo (verità che la poesia non possiede, né vuole possedere – è la saggistica che cerca la verità, semmai) me per avere degli strumenti per sopravvivere, per muoversi, in quell’ambiente in parte alieno che è il testo poetico. Il testo poetico va prima di tutto vissuto, materialmente attraversato. Costituisce la possibilità di un esperienza vissuta. Non è un messaggio da decifrare. Il suo significato è ciò che ci lascia l’esperienza del suo attraversamento – che sarà, certo, tanto più intensa e profonda quanto più possediamo gli strumenti per capire quello che ci circonda.

Chissà se è questo ciò che Marco Giovenale chiama cambio di paradigma? Ma, se è questo, le cose stavano così anche prima. La svolta degli anni Sessanta lo ha solo messo più chiaramente in luce.

10 Ottobre 2012 | Tags: avanguardie, estetica, poesia | Category: estetica, poesia | Un po’ me la prendo, in effetti, con l’avanguardia. Potrei fingere che non esiste, e parlare di altro. Invece mi accanisco, e ci torno sopra, e discuto con chi ne sostiene le ragioni (il che non implica, di per sé, che ne faccia parte – non so nemmeno se sia corretto dire che un’avanguardia esiste, in Italia oggi; quello che esiste è comunque l’idea di avanguardia, e l’atteggiamento avanguardista). Il semplice fatto di non condividerne le posizioni non basta a spiegare perché me la debba prendere così. Sarebbe molto più semplice ignorare il problema, e dichiararlo, così facendo, di fatto finito. Ma non è così; e soprattutto, evidentemente, non è così per me.

Il problema non è certo la sperimentazione in sé. Non si fa poesia, non si fa nessun prodotto culturale di valore senza ricerca e senza esperimenti. E un buon numero di esperimenti falliti è il prezzo naturale da pagare. D’altra parte, anche le avanguardie hanno i loro prodotti riusciti, che non ho problemi ad apprezzare. Apprezzo i prodotti, e apprezzo la sperimentazione; ma mi resta l’avanguardia come problema.

Sì, confesso che provo una qualche irritazione quando qualcuno si lamenta che in verità chi fa quel tipo di sperimentazione non è amato dai festival e dai premi letterari. C’è del vero nel fatto che il mercato culturale ha di solito difetti assai peggiori di quelli delle avanguardie. Però non si può negare che i fasti ormai passati della Neoavanguardia italiana abbiano lasciato comunque dei privilegi critici alle posizioni che le sono vicine; e questo fa sì che comunque gli spazi non manchino (nella generale scarsità) a chi fa parte dell’ambiente. Ma non è davvero questo il problema! Non ho nessuna posizione di scuola o di cordata da difendere. Mi irrita qualunque lamentela di questo genere, che provenga dall’avanguardia o dalla retroguardia. Sembra sempre di dover piangere una qualche miseria per colpa di qualcun altro; e gridare tu hai avuto abbastanza, lasciane un poco anche a me!

Il problema ha piuttosto a che fare con l’etica. Un’avanguardia è un gruppo che si muove attorno a un’idea, politica o artistica che sia. In campo politico le versioni estreme delle avanguardie sono i fondamentalismi (quello bolscevico fece la Rivoluzione d’Ottobre, in una Russia dove la Rivoluzione c’era già stata, e lo Zar era già stato deposto; quello islamico ha fatto l’Iran di oggi). In campo artistico magari i fondamentalismi ci sono lo stesso, ma siccome non sono particolarmente pericolosi, non ci importa di definirli come tali – e non mi interessa parlarne qui.

Le avanguardie che mi turbano sono quelle che vivono attorno a un’idea che io trovo, in linea di principio, condivisibile. Per esempio, che la poesia debba esprimere la banalità dei discorsi della società di massa, o che debba esprimere le tensioni o le emozioni politiche, o lo sdegno per l’ingiustizia sociale… sono tutte cose con cui non posso che trovarmi d’accordo. Il problema è semmai che, quando una di queste idee diventa l’unico o anche solo il principale motore di una produzione artistica, si scopre d’improvviso che non è del tutto compatibile con le altre; e soprattutto che non è del tutto compatibile con altre cose che continuiamo ad aver bisogno di esprimere, ma che non sono sostenute da un afflato ideale, perché sono più semplicemente legate alla normalità quotidiana, o magari al dubbio e alla diffidenza verso le idee che si pongono con troppe certezze.

Se io fossi un personaggio letterario, sarei Amleto, sempre in preda al dubbio. Credo che la mia posizione sia corretta, e porto avanti la mia piccola battaglia contro la critica prescrittiva e contro chi ritiene di sapere che cosa si debba fare in campo artistico (contro le ideologie; non contro le opere, che vanno sempre valutate indipendentemente dalle ideologie vicino a cui nascono). Ma siccome a dubitare si dubita anche di sé, mi vengono dei dubbi etici, e mi chiedo se non sto esagerando, se non sto perseguendo l’ideologia della non ideologia, e questo non mi condanni all’immobilismo.

Rimprovero alle avanguardie di avere messo l’etica davanti all’estetica anche là dove non lo si dovrebbe fare. L’etica è importante, anche più dell’estetica. Ma se non lasciamo qualche campo anche in noi stessi alle idee diverse dalle nostre, finiremo per essere dei fondamentalisti di qualche tipo, senza rendercene conto. L’estetica è il campo dove queste idee possono presentarsi e germinare. Questo campo deve essere libero dall’etica, perché è da questo campo che proviene la possibilità di cambiare idea, di trasformare le nostre ideologie. Tuttavia proprio per questo è un campo pericoloso, e a lasciargli troppo spazio nessuna idea, nessuna prospettiva etica può davvero avere forza.

Io percorro le strade dell’estetica cercando suggerimenti etici. Ma non ho mai la certezza che non sto esagerando. Non posso mai essere certo che avrei già dovuto fare una scelta, optando risolutamente per quella. L’atteggiamento avanguardistico è quello di chi questa scelta l’ha fatta. Per questo mi affascina, benché lo ritenga estremo e sbagliato. Per questo probabilmente lo devo esorcizzare scrivendone. Il fantasma di Adorno mi perseguita, come il fantasma di un padre giustamente assassinato; e continuo a ritrovare sulla mia strada tanto i suoi errori quanto le sue intuizioni corrette, grandi gli uni quanto le altre.

(su Adorno, e la sua concezione etica dell’arte, avevo scritto qualche anno fa su Tempo Fermo. Ora lo si può leggere qui)

Anthony Braxton (con Dave Holland b, Barry Altschul dr, Kenny Wheeler tr.), Five Pieces, 1975 Visto che sono in tema di jazz, restiamo in tema di jazz. Nel 1979 sapevo pochissimo di jazz, e lo avevo scoperto, di fatto, da pochi mesi. C’ero entrato da un ingresso strano, non dallo swing né dal bebop. Tutto era iniziato l’autunno prima, quando un amico, che suonava il sax, mi aveva fatto ascoltare un disco di Anthony Braxton, “Five Pieces”. Io ci avevo riconosciuto gli stilemi delle avanguardie, e avevo drizzato le orecchie.

Poi avevo trovato un complice, anzi un maestro, che di jazz era un patito, e mi spiegava un sacco di cose, e mi faceva ascoltare i dischi giusti. Tanto per restare in zona Chicago, oltre ad altri dischi di Braxton, ascoltavo e riascoltavo The Art Ensemble of Chicago, e Muhal Richard Abrams; e poi di lì verso Cecil Taylor e Ornette Coleman, e ancora verso forme di jazz più tradizionali. Avevo molta puzza sotto il naso all’epoca, e benché facessi fatica a negare il piacere che mi procurava comunque Louis Armstrong, faticavo a giustificarne il valore a fronte degli anatemi di Theodor Wiesegrund Adorno.

Iniziai a frequentare i concerti, uno dopo l’altro. Ne ricordo uno molto bello (ma con un’acustica terribile) di Braxton alla sala della Gran Guardia di Verona. Quando il mio amico/maestro mi propose 5 giorni all’International Jazz Festival di Pisa, tutto dedicato alle avanguardie – e avremmo persino potuto dormire da un suo amico! – mi sembrò un’occasione straordinaria. E lo fu davvero.

Era fine maggio o primi di giugno, mi pare. Arrivammo a Pisa in autostop. Le giornate erano pienissime: mattina, pomeriggio e sera fitte di occasioni musicali. Di giorno concerti con caratteri didattici, quasi seminari a volte. Di sera, fino a molto tardi, gli spettacoli.

Ne ho ancora, di alcuni, un ricordo vivissimo. Han Bennink (con Misha Mengelberg e connessa sigaretta penzolante dal lato della bocca) che nel corso di un interminabile assolo si alza e, correndo, suona l’intera cancellata del palasport dove si svolgeva il concerto. Steve Lacy che esegue la sua preghiera tibetana camminando per il giardino Scotto (in seguito lo avrei sentito ripetere questo pezzo in molte, forse troppe occasioni, ma era la prima volta, quella). George Lewis che improvvisa al trombone da solo per un’ora (e forse dopo un po’ non ne potevamo più, ma non si poteva ammettere). Dave Holland pure da solo al contrabbasso, ma il tempo, alla fine, era volato via. Derek Bailey che improvvisava alla chitarra cose incomprensibili. Di molti concerti non ho più ricordo. Mi sembra che ci fosse Roscoe Mitchell, ma potrei confondermi con qualche concerto di qualche mese dopo altrove. Di sicuro il festival si concludeva con un evento differente, un’orchestra del gamelan di Bali, sul palcoscenico all’aperto del giardino Scotto. E sulle loro scenografie già pronte, oscillanti al vento della sera, Anthony Braxton aveva subito prima suonato da solo, in maniera memorabile.

Avevamo fatto gruppo con altri appassionati, amici di amici. La sera, tornando verso casa (e c’era un sacco di strada da fare), si improvvisavano jam session vocali. Ma quando qualcuno aveva buttato lì che però forse Charlie Mingus era anche meglio di quello che ascoltavamo lì (con tutta la passione che ci mettevamo), si era levato immediatamente un coro di approvazioni. Mingus era morto, piuttosto giovane, pochi mesi prima. Io un po’ ignorante e un po’ supponente, non dissi nulla. Pensai che però Mingus rappresentava la tradizione, e comunque l’avanguardia doveva essere meglio; ma mi appuntai di ascoltarlo, questo autore di cui tutti i presenti parlavano con aria sognante.

Racconto tutto questo un po’ perché mi va di condividere questo ricordo, e un po’ per via di un episodio significativo, un piccolo ma enorme passaggio di crinale, quei pochi metri di differenza che fanno sì che poi si scenda verso un mare piuttosto che verso un altro. Voglio dire che cinque giorni passati ad ascoltare, dodici ore al giorno, musica di avanguardia, lasciano per forza il segno. Quando inizi ti sembra tutto straordinario (anche perché è da tempo che corri dietro a questo mito) e dove non capisci dai comunque la colpa a te stesso. Ma poi, col succedersi dei concerti, ti rendi conto che anche nel contesto dell’avanguardia le forme finiscono per ripetersi, la quantità delle combinazioni è limitata, e talvolta quella che all’inizio ti era sembrato un problema di difficoltà per l’asprezza del linguaggio, a un certo punto si rivela come semplice noia: dopo tre, quattro giorni, quella roba lì l’avevamo già sentita, e un sacco di volte. Tra gli altri, emergevano comunque dei concerti di un livello differente, e Braxton e Holland si rivelavano certamente più bravi di molti altri, ma era difficile dire perché, visto che, tutto sommato, ritrovavamo anche nella loro musica quelle stesse forme, quello stesso modo di fare, quelle stesse strutture. Ci appariva quindi a un certo punto impossibile sostenere che Braxton (poniamo) ci piaceva perché faceva quel tipo di musica, il jazz di avanguardia. Lì, al festival di Pisa, tutti facevano quel tipo di musica, ma non tutti erano ugualmente apprezzabili.

Ricordo benissimo che l’ultima sera ebbi una discussione feroce con un amico di amico che sosteneva quello che io stesso avrei sostenuto sino a tre giorni prima, ovvero che il valore di quella musica stava nella sua componente di rottura, di contrapposizione, di non rispetto delle regole, di antagonismo al sistema commerciale. Ma come potevano le cose stare a questo modo quando, dopo tanti concerti, ci appariva evidente che esisteva una norma dell’avanguardia, un sistema di regole condivise anche lì, una – chiamiamola così – banalità del nuovo non meno noiosa della banalità del commerciale? Tanto più che quella stessa musica aveva la sua stessa – per quanto minore, di nicchia, marginale, ma non inesistente – dimensione commerciale.

Non ci era più possibile generalizzare, e salvare il genere per ragioni ideologiche, ora che dopo quattro giorni interi di ascolto, ci stava davanti agli occhi (o dentro alle orecchie) che quello era davvero un genere – contro tutto ciò che pensavamo sino a poco prima. Ma se l’avanguardia era un genere, con i suoi maestri e le sue mezzecalzette, le sue maniere e le sue regole, allora la denominazione “avanguardia” non le si poteva più attribuire in senso proprio; perché, in senso proprio, l’avanguardia è la punta estrema di un processo progressivo. Se la si riconosce come genere, allora le si toglie quel privilegio che la denominazione le vorrebbe attribuire. È solo un genere tra gli altri – magari quello che ci piace, ma non di più. Per bene che vada, può essere qualificato come un genere frequentato da molti artisti di valore: ma anche questo va appurato nei fatti, e si può persino scoprire che i musicisti di valore abbondano pure in altri generi, magari persino meno ideologicamente puri, magari persino più mefistofelicamente commerciali.

E allora tanto valeva davvero provare ad ascoltare Charlie Mingus, per scoprire che sarebbe stato bello sentire dal vivo pure lui, e che la sua intelligenza musicale era comunque straordinaria, anche se con l’“avanguardia” (adesso le virgolette sono diventate d’obbligo) non aveva contatti diretti. E magari poi, la scoperta che andavo facendo rispetto al jazz valeva anche per altri tipi di musica, e pure per altre arti; e chissà mai che persino la neoavanguardia letteraria italiana (quella del Gruppo 63 e dintorni) non fosse altro che l’espressione di un genere, uno tra gli altri, difeso, come tale, solo dalla protervia ideologica dei suoi teorici?

Non ho mai smesso di apprezzare Sanguineti e Porta, e di considerarli tra i più importanti poeti italiani del Novecento, ma l’ho fatto per le loro poesie, non per le loro teorizzazioni. In verità non ho nemmeno mai smesso di leggere Adorno, che continua ad apparirmi un critico musicale (e in generale, estetico) di grande qualità; ma lo è, paradossalmente, più a dispetto che a causa della sua concezione dell’arte come contrapposizione all’industria culturale. Lo trovo un concetto banale, quest’ultimo, alla fin fine: non mi spiega affatto perché in quel giugno del 1979 io abbia potuto trovare tanto più entusiasmanti Braxton e Holland di molti loro colleghi, né perché in seguito mi sia accaduto lo stesso nei confronti di Mingus, o perché in qualsiasi ambito io possa trovare delle differenze di qualità del tutto indipendenti dal genere, ma anche dal rapporto di adesione o contrapposizione al Moloch dell’industria culturale – benché non ne ami le regole, di questa, benché la rifugga ogni volta che posso, benché sia rimasto anche in me un po’ di quello spirito da vecchio aristocratico che certamente muoveva anche Adorno. Ma non posso chiudere gli occhi (o le orecchie) in nome di un’idea, qualunque essa sia.

22 Settembre 2011 | Tags: Alessandro Broggi, avanguardie, critica, poesia | Category: poesia | La raccolta consta di ventisei quartine regolari, costruite giuntando e armonizzando ad sensum versi stringa che sono sintagmi-stemmi (per lo più nominali) ripresi dai media di consumo, e insieme limpidi esempi di liricità esausta da luogo comune della qualità di massa.

Ne risulta un dettato di superficie semplice e falsamente seducente, che cela un’ironia critica ultrasottile.

Sto citando dal blog Slowforward, che a sua volta cita la presentazione del libro di Alessandro Broggi Coffee Table Book (Transeuropa 2009) sul sito dell’editore. Il libro non l’ho letto, e magari è bellissimo. Ma non è di quello che voglio parlare. Mi interessa la presentazione editoriale, che è un genere di messaggio pubblicitario, il cui scopo è, evidentemente, quello di risvegliare l’attenzione del potenziale lettore. Spesso, ma non sempre, la presentazione viene scritta dall’autore medesimo. In ogni caso, certamente, gli deve andar bene.

L’immagine che ricavo del libro di Broggi da questa presentazione è quella di un collage di materiali linguistici esausti, luoghi comuni della qualità di massa, montati con attenzione per costruire un discorso dall’apparenza semplice e falsamente seducente, a rivelare, quando li si legga con profonda attenzione, un’intenzione ironica. È vero che una presentazione deve essere apprezzativa, e che, per mostrare apprezzamento, il testo in oggetto deve essere implicitamente avvicinato a qualcosa di culturalmente già apprezzato (a meno che non se ne dichiari platealmente la novità – ma sarebbe un discorso poco credibile, perché non sufficientemente giustificabile nelle poche righe a disposizione). Solo che qui il riferimento è alle operazioni – anni Sessanta e Settanta – della Neoavanguardia italiana, e in particolare al citazionismo di Balestrini.

È singolare come questo tipo di operazioni, certamente nuove e importanti quando le facevano i Novissimi, non abbiano mai smesso di essere spacciate per nuove da cinquant’anni a questa parte. Oppure anche, quando non necessariamente nuove, come le uniche eticamente ammissibili a una poesia che, di questi tempi, come ci insegnarono Brecht e Adorno, non avrebbe il diritto di parlare di alberi.

Questa poesia post-neo-avanguardista ha ovviamente tutto il diritto di esistere, e di produrre i propri fiori, che per fortuna qualche volta ci sono davvero. Ma io non posso fare a meno di dichiarare la mia stanchezza per un’estetica del negativo di adorniana memoria, come se la nostra vita non fosse fatta d’altro che di formule pubblicitarie e ritornelli di bassa lega, e come se il nostro compito come poeti o lettori non potesse essere altro che quello di farne (lukácsianamente) la critica. È falso, del tutto falso, che al di fuori di questa linea ci siano soltanto il banale e l’inautentico. Se troviamo bella una poesia (o qualsiasi altro prodotto culturale), a qualunque scuola appartenga e comunque sia costruita, è anche perché riconosciamo già il suo sottrarsi – in qualche modo e almeno in parte – proprio al banale e all’inautentico.

D’altra parte non basta davvero dichiarare di farlo per farlo veramente. Se leggete tra le righe della presentazione del libro di Broggi, quello che si vuol dire è proprio questo: questo libro si sottrae al banale e all’inautentico mettendoli in mostra attraverso l’ironia. Non è così facile in verità, e mi auguro che il libro di Broggi ci riesca davvero. In questi cinquant’anni il banale e l’inautentico hanno invaso e colonizzato anche il campo che fu delle avanguardie.

Riconoscere questo non autorizza a condannare automaticamente qualsiasi produzione che si rifaccia a quel campo, ma autorizza a diffidarne, e ad utilizzare nei suoi confronti la stessa prudenza con cui approcciamo ogni ennesima banalissima Vispa Teresa – salvo poi essere anche sempre pronti, ove sia il caso una volta entrati nel testo, ad abbandonarla. Per questo motivo questa presentazione, almeno nei miei confronti, non fa il suo mestiere, e suscita molto più la mia diffidenza che il mio interesse – cercando magari di farmi credere che esiste ancora un’egemonia che, persino nella nicchia in cui davvero c’è stata, si è esaurita ormai da tempo.

I temi che ho affrontato due settimane fa in un post intitolato Delle questioni delle poetiche, della lirica, del soggetto e della leggibilità continuano a girarmi per la testa e a crearmi più perplessità che certezze. Il post era stato ispirato da un intervento di Andrea Inglese su Nazione indiana; e a farmi rimuginare questi temi hanno contribuito altri post, tenendo aperto un dibattito in cui questi stessi temi si inseriscono (anche se esso ne investe pure altri, che non affronterò qui): sono il post di Marco Giovenale ancora su Nazione Indiana, quello di Lorenzo Carlucci su Poesia 2.0, la prima e la seconda più articolata risposta del medesimo Giovenale su Slowforward, con tutte le relative abbondantissime discussioni, ora molto interessanti ora pura polemica personale.

Il punto (o almeno quello che mi ronza per la testa ora) è la questione della cosiddetta “riduzione dell’io”. Alfredo Giuliani scrive nel 1961, introducendo l’antologia de Novissimi, che “La ‘riduzione dell’io’ è la mia ultima possibilità storica di esprimermi soggettivamente“. Mi sembra del tutto ragionevole che Giorgio Manacorda (introducendo nel 2004 il suo La poesia italiana oggi. Un’antologia critica) faccia notare che c’è qualcosa di paradossale nel fatto che l’espressione, e per giunta l’espressione soggettiva, si debba realizzare mediante riduzione del soggetto medesimo, per cui “o il punto non è l’espressione, bensì il referto (appunto la riduzione dell’io a “cosa”) e allora va bene cancellare o anche solo ridurre l’io, o il problema è l’espressione, e allora perché ridurre l’io, magari fino a cancellarlo? Questa scelta ha avuto conseguenze per le generazioni successive.”

Non si può certo qui ripercorrere quello che è successo nella poesia italiana dagli anni Settanta in poi. Trovo però interessante che tutti e due i corni della scelta – che Giuliani cercava ancora, eliotianamente (montalianamente?) e pericolosamente di tenere insieme – abbiano trovato espressione, e prodotto, talvolta, anche opere di qualità.

Non riesco, proprio per questo dunque, a far a meno di vedere nelle dichiarazioni di Giuliani qualcosa di molto meno assertorio, universale e definitivo di quanto il suo tono di voce voglia far credere. Le frasi chiave del discorso di Giuliani mi paiono in verità queste, appena dopo l’apertura del saggio introduttivo: “Io credo si debba interpretare la ‘novità’ anzitutto come un risoluto allontanamento da quei modi alquanto frusti e spesso gravati di pedagogia i quali perpetuano il cosiddetto Novecento mentre ritengono di rovesciarlo con la meccanica dei ‘contenuti’. Ciò che molta poesia di questi anni ha finito col proporci non è altro che una forma di neo-crepuscolarismo, una ricaduta nella ‘realtà matrigna’ cui si tenta di sfuggire mediante schemi di un razionalismo parenetico e velleitario, con la sociologia, magari col carduccianesimo.” Se leggiamo tutto il resto alla luce di questo, ci appare evidente che Giuliani non sta dicendo come si debba fare poesia in generale, ma semplicemente proponendo un percorso di uscita da una situazione culturale di stallo; e che Pasolini ne fosse in quegli anni l’emblema lo dimostra abbastanza chiaramente la sua successiva parabola poetica involutiva.

In altre parole, Giuliani sta proponendo di rinnovare la poesia italiana guardando più a Eliot e Pound che a Pascoli e Corazzini. Ma cosa ne sarà del valore di un’affermazione di questo genere qualche anno dopo, una volta che la poesia sia stata davvero rinnovata? Se la scelta starà tra “riduzione dell’io” e “espressione soggettiva”, una volta che la “riduzione dell’io” abbia vinto, dovremo ritornare all'”espressione soggettiva” per rinnovare di nuovo? E poi ancora viceversa? Certo che oggi, cinquant’anni dopo, potremmo magari leggere proprio in questi termini quello che è accaduto in seguito, e valutare in termini di progressisti e conservatori ora gli uni ora gli altri, ora i riduttivisti ora gli espressivisti.

Le polemiche che si possono leggere in calce ai post che ho citato sopra appaiono spesso (non sempre) impostate davvero in questi termini. Assunta come opinione condivisa che sia positivo essere progressista e negativo essere conservatore, ci si scanna per decidere chi sia il vero progressista. Naturalmente scannarsi serve anche per proporsi pubblicamente, e quindi in questo dibattito c’è senz’altro una forte (e positiva) componente di promozione personale (insomma, di autopubblicità). E questo va benissimo, soprattutto con il poco interesse che gira nell’aria in Italia per la poesia: magari qualche dibattito acceso può richiamare l’attenzione di qualcuno, e far venir voglia persino di leggere le opere.