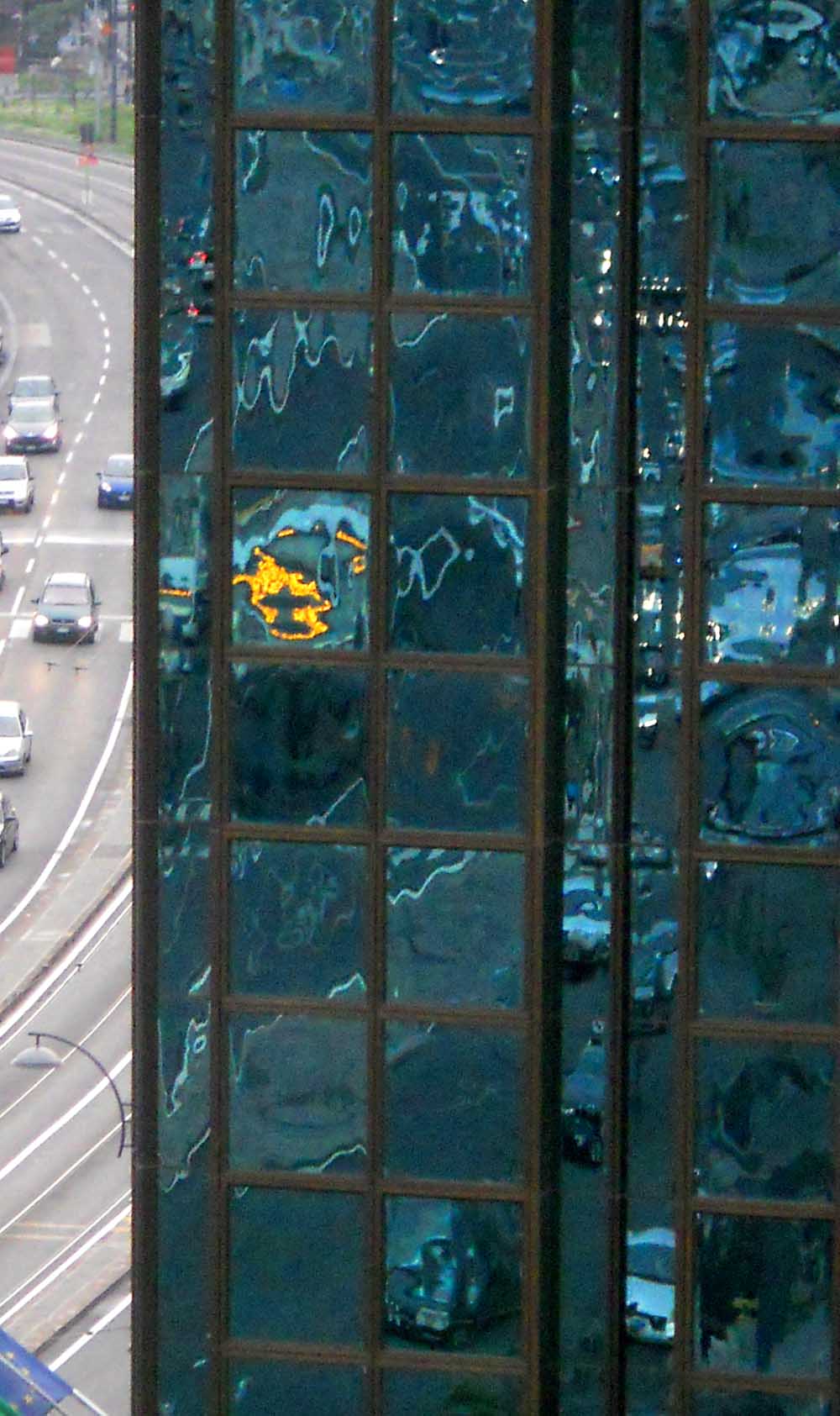

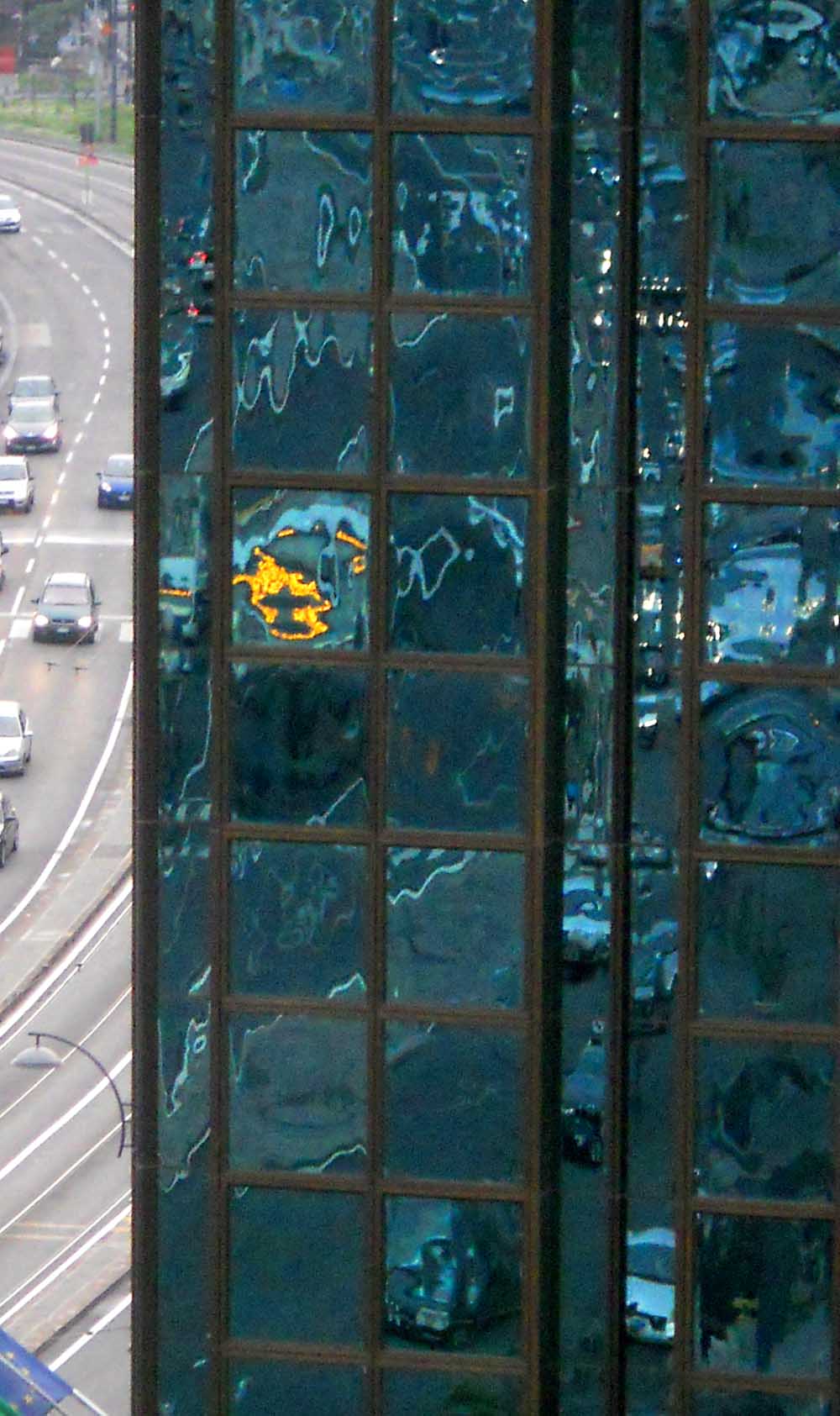

Lo specchio blu Questa foto è stata presa grosso modo da qui, cioè dalla stessa posizione di quella della scorsa settimana. È solo una delle molto foto che ho scattato a questo oggetto mostruoso, affascinante e inquietante, che aggiunge alle parole di Borges anche la pretesa di incasellarlo, il mondo, oltre a farlo suo, quanto a forma e colore.

Le parole di Borges, eccole qui: “Desde el fondo remoto del corredor, el espejo nos acechaba. Descubrimos (en la alta noche ese descubrimiento es inevitable) que los espejos tienen algo monstruoso. Entonces Bioy Casares recordó que uno de los heresiarcas de Uqbar había declarado que los espejos y la cópula son abominables, porque multiplican el número de los hombres.” (dal racconto “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”)

Tradotto dallo spagnolo barocco di Jorge Luis, suonerebbe più o meno così: “Dal fondo remoto del corridoio, lo specchio ci osservava. Scoprimmo (a notte alta questa scoperta è inevitabile) che gli specchi hanno qualcosa di mostruoso. A quel punto Bioy Casares ricordò che uno degli eresiarchi di Uqbar aveva dichiarato che gli specchi e la copula sono abominevoli, perché moltiplicano il numero degli uomini.”

E, poco più sotto, quando Borges e Bioy Casares vanno a verificare: “Él (Bioy Casares) había recordado: Copulation and mirrors are abominable. El texto de la Enciclopedia decía: Para uno de esos gnósticos, el visible universo era una ilusión o (más precisamente) un sofisma. Los espejos y la paternidad son abominables (mirrors and fatherhood are hateful) porque lo multiplican y lo divulgan.”

Insomma: “Lui aveva ricordato: Copulation and mirrors are abominable. Il testo dell’Enciclopedia diceva: Per uno di questi gnostici, l’universo visibile era un’illusione o (più precisamente) un sofisma. Gli specchi e la paternità sono abominevoli (mirrors and fatherhood are hateful) perché lo moltiplicano e lo divulgano“.

Ecco qui dunque la ragione della mia fascinazione per quello che vedevo davanti a me: gli specchi sono come il sesso. Essi moltiplicano le illusioni e perpetuano il sofisma che le sostiene. In fin dei conti, dunque, stavo scattando delle foto erotiche, forse addirittura pornografiche. Nei termini del puritano Borges, questo sarebbe anche, probabilmente, il massimo dell’erotismo possibile.

P.S. Aggiungo, a posteriori, un’osservazione, perché solo ora ho capito che cosa sia quella macchia arancione verso il centro dell’immagine. Eravamo al tramonto quando ho scattato la foto. Il sole si è riflesso sul parabrezza di un’auto di passaggio proprio mentre scattavo, e lo specchio un po’ deforme ha fatto il resto. Quella forma informe è quindi il riflesso di un riflesso, l’illusione dell’illusione di un’illusione, nei termini degli gnostici di Uqbar. Ci possiamo domandare che tipo di relazione (certamente abominevole) intratterrebbe con il sesso, nei termini di Borges.

16 Maggio 2012 | Tags: erotismo, Paolo Zazzaroni, poesia | Category: poesia | La tomba di Taide

Taide qui posta fu, la più perfetta

dispensiera de’ gusti al molle amante.

Lettor, s’ardi d’amor, fatti qui inante,

che stesa in questo letto ella t’aspetta.

Questa quartina fu pubblicata dal poeta marinista veronese Paolo Zazzaroni, nel suo Giardino di poesie del 1641. Mi perseguita da quando avevo sedici anni, incontrata la prima volta nell’antologia scolastica del liceo.

Per capirne il senso, saprete forse chi fosse Taide, figura mitica della cortigiana per eccellenza, rappresentata da Terenzio nell’Eunuco, e poi citata da Cicerone e da Dante. Immaginatevi questi versi scritti sulla sua tomba, a descrivere chi fu questa donna in vita, e a esortare chi legge a farsi avanti, che lei lo sta aspettando. Versi in apparenza fin troppo semplici per essere stati scritti da un marinista, ma certamente barocchi in questa sinistra coincidenza stretta di passione sensuale e di morte.

Versi semplici solo in apparenza, in verità calcolatissimi.

La quartina è formata da due distici, entrambi tutti di endecasillabi a majore (accento forte sulla sesta sillaba – ovvero schema settenario+quinario), ma in ambedue i distici il primo verso è dotato di cesura con effetto sospensivo (altrove ho definito composto questo tipo di endecasillabo) e il secondo no. I distici mostrano dunque l’effetto parallelo di una tensione prosodica impostata dal primo verso e risolta dal secondo: ma la seconda risoluzione (sul verso 4) è più forte della prima, perché il verso è interamente giambico, esibendo quindi un ritmo molto più uniforme e disteso dei precedenti.

I primi due versi presentano una semplice descrizione di Taide, fatta di una prima clausola sintattica breve (“Taide qui posta fu”) e da una seconda molto più lunga. Le due espressioni in fin di verso, quelle che sostengono la rima con i due versi successivi, hanno, nella parte rimale (dall’ultima vocale accentata in poi, cioè) ben tre suoni in comune su quattro: “etta” e “ante”. La t è nella medesima posizione, le vocali si trovano invece in posizione invertita. “Perfetta” ha suoni più duri di “amante” (con quella n sospensiva al centro), e l’amante è pure molle.

Il gioco si fa più duro nei due versi seguenti. “Lettor” anticipa la rima con “perfetta”, viene richiamato da “fatti”, e contiene interamente “letto”; inoltre fa rima con “d’amor”, che si trova a sua volta inserito in un’altro accrocchio fonetico nel gruppo “s’ardi d’amor”, dove ritornano a, d ed r, nonché l’effetto sospensivo dopo la r. Il terzo verso è interrotto ben due volte, e queste interruzioni permettono che per ben due volte due sillabe accentate si trovino vicine (addirittura giocando sulle medesime vocali): “Lettòr, s’àrdi”, e “d’amòr fàtti”. Le clausole “s’ardi d’amor” e “fatti qui inante” hanno inoltre la stessa quantità sillabica (sono quinari) e gli stessi accenti. In questo modo, il terzo verso ha un ritmo ondeggiante, fatto di accelerazioni e rallentamenti.

Ecco perciò che, sulla base di questo, l’andamento uniforme del quarto verso ottiene una fortissima valenza conclusiva. Ma l’uniformità del quarto verso non è soltanto prosodica: alla normale distribuzione delle diverse vocali sulle sillabe accentate, che caratterizza gli altri versi, il quarto sostituisce il ritorno ossessivo di una vocale sola, la e. E ci sono altri giochi: la somiglianza tra “stesa” e “questo” è parallela a quella tra “letto” e “aspetta”. Le uniche l del verso si trovano nelle due parole contigue “letto” ed “ella” (e l’ultima l precedente era quella di “lettor”, che partecipa dunque del gioco), suggerendo una qualche identità tra il luogo e la persona (per non dire dell’ingresso in campo del lettore stesso, in questo letto/ella). E poi, last but not least, la rima comunque attesa tra “t’aspetta” (con il suo cupo sapore di morte) e “perfetta” getta ora una strana luce sul tipo di quella perfezione.

Il ritmo giambico ostinato, la ripetizione ossessiva delle e, il ritornare delle t, delle s e delle l danno a questo ultimo verso, nel suo procedere, un senso di conquistata immobilità, specie se a inevitabile confronto con la mobilità ondeggiante del verso precedente. Il brivido che il lettore prova nel sentirsi invitato nel letto di morte della cortigiana dispensatrice di piaceri deriva anche dall’improvviso passaggio dalla danza del verso tre all’immobilità ossessiva del quattro. Insomma, qui la morte ci colpisce non perché descritta, me perché di colpo in qualche modo esperita, in questo passaggio dal movimento all’immobilità, dalla varietà all’uniformità, dall’ardere d’amore che ci spinge avanti all’aspettare stesi in un letto dove ella e il lettore sono congiunti persino nel suono che li evoca.

Alan Moore & Melinda Gebbie, "Lost Girls" (Magic Press) cap. 10 pp.2-3 (trad. Leonardo Rizzi) Gironzolando per gli stand del Comicon l’altra settimana, capito allo stand di Magic Press, e noto i tre volumi di Lost Girls in vendita a prezzo ribassato. Mi pare indelicato indagare, ma questa svendita mi sembra un indizio di qualche problema nelle vendite del prodotto – tanto più che non devo nemmeno chiederlo e (in virtù del mio essere un noto critico) vengo facilmente omaggiato dell’opera, con il suggerimento che magari un po’ ne parli. Ecco, ne parlo, ma non per riconoscenza rispetto al (comunque gradito) omaggio. Ne parlo perché il lavoro di Alan Moore e Melinda Gebbie mi pone un problema, e i problemi sono sempre qualcosa di interessante di cui parlare.

Lost Girls è nato nel 1991, per la rivista/almanacco Taboo, e su quella avevo, all’epoca, letto qualche episodio sparso. Non mi aveva colpito molto; ma non si può basare un giudizio solo su degli scampoli. E solo adesso, finalmente, l’ho letto per intero. La versione in volume (dopo sedici anni di produzione) è solo del 2006 (negli USA) e del 2008 (in UK e in Italia). Negli USA ha venduto moltissimo. Qui, non so in verità, ma ho il sospetto che non sia andata allo stesso modo.

Intendiamoci: se è andata così non è colpa dell’edizione. I tre volumi della Magic sono molto belli e ben stampati. La traduzione non mostra negligenze (potrei anche dire che è buona, ma non ho sottomano l’originale per confronto). Tutto, di quello che un editore può fare, mi pare sostanzialmente al meglio.

E allora come mai un’opera che si presenta esplicitamente (parole del suo autore) come pornografica, che è piena di sesso esplicito, e che è stata scritta da uno dei più celebrati autori di fumetti al mondo, finisce per essere venduta sottocosto? Potrebbe essere solo che ne hanno stampato troppe copie e, pur avendone vendute molte, molte ne sono anche rimaste. Certo, potrebbe essere benissimo così.

Però, dovendo giudicare sulla base dell’effetto che il lavoro di Moore e della Gebbie ha fatto su di me, non sarei stupito dal sapere che non ha venduto gran che. Ma andiamo con ordine.

Un’opera pornografica, dicevamo, e quindi ovviamente piena di sesso esplicito, e di tutti i tipi: un catalogo abbastanza completo. Questo, di per sé, dovrebbe essere già un motivo per essere apprezzata e comperata da un maschio adulto italiano. E l’ha scritta Alan Moore, e dunque l’opera è piena, anzi rigurgitante di citazioni letterarie; anzi è interamente costruita su citazioni letterarie rivoltate in termini erotici (per i dettagli, se non conoscete l’opera, date un’occhiata alla voce di Wikipedia, ma quella in inglese; in italiano è molto succinta). Descritta così, Lost Girls dovrebbe essere una chicca per un maschio intellettuale, che potrebbe solleticare insieme sia il suo eros che la sua sensibilità culturale – non foss’altro per la somiglianza che, data già solo questa descrizione, essa porterebbe nei confronti di opere del marchese De Sade, tipo La filosofia nel boudoir.

Sarà forse perché, tolto qualche sprazzo, io mi annoio anche a leggere De Sade; ma questo Lost Girls, tolto qualche sprazzo, finisce per apparirmi di una noia mortale. Non è colpa della Gebbie, credo. Come disegnatrice magari lei non è Brian Bolland o Brian Talbot; però se la cava comunque meglio di Dave Gibbons, e se pensiamo a cosa Moore è riuscito a tirar fuori da Gibbons, non sarebbe dovuto essergli difficile tirarlo fuori pure da lei.

Il problema, io credo, è proprio Alan Moore. Siamo tutti d’accordo (e io per primo) che Watchmen è una delle opere chiave della storia del fumetto; geniale e intrigante sia nel soggetto che nel modo in cui è stato poi sceneggiato. Ho adorato Swamp Thing del periodo Moore, e apprezzato moltissimo varie altre cose successive scritte da lui. Ma non tutte. A forza di leggere, per esempio, le storie superomistiche di Moore (anche quelle che sono in verità delle parodie), si sviluppa una specie di stanchezza per i suoi dialoghi interminabili durante altrettanto interminabili passeggiate, e per il rigore geometrico delle sue simmetriche progressioni narrative – persino quando poi si resta a bocca aperta per l’intelligenza di certe sue soluzioni.

Ecco il punto. Leggete Lost Girls, e dopo un po’ sarete prigionieri dei suoi giochi letterari. E, a questo punto, o vi divertite a scoprire a cosa si sta riferendo o che cosa sta citando l’autore, oppure incominciate a essere un po’ stufi di racconti paralleli, di simmetrie di design, di paragoni tra realtà e storie nella storia (ricordate a mente o riportate da un libro). A un certo punto questa dimensione cerebrale diventerà talmente ossessionante che poco importerà che sotto i vostri occhi si stia svolgendo un’orgia oppure un dibattito culturale.

Lost Girls è così. Siccome la pornografia è di solito (su questo Moore ha ragione) il regno del banale e del noioso, insomma del brutto, teniamola come tema di sfondo, come occasione per parlare d’altro. Eppure questo altro, non potendo appoggiarsi qui che sulla pornografia, finisce per apparire freddo e astruso, un divertissement intellettuale – o, se preferite, visto il tema, una masturbazione mentale. Alla fine, il libro è pornografico e insieme non lo è, perché è troppo intellettuale; tutto si vede, del sesso, anche troppo, ma dopo un po’ non ce ne importa nulla. Perché quello che manca (quasi) interamente in queste pagine, incredibilmente, sembra essere proprio l’eros, quella cosa che ammicca e ci eccita.

Sarà magari perché Lost Girls è nato per essere fruito in brevi episodi di otto pagine, e non in un unica sequenza di duecentoquaranta. Magari, a leggerne una alla settimana, l’eros potrebbe anche rimanere in vista. Ma non mi sembra che l’eros interessi davvero a Moore; si ha piuttosto l’impressione che gli interessi il gioco geometrico degli incastri letterari, il riuscire a riraccontare coerentemente in termini erotici la storia di Alice (in Worderland), quella di Dorothy (nel regno di Oz) e quella di Wendy (alle prese con Peter Pan). Una sorta di parole incrociate di alto bordo, insomma, che funziona (e come funziona!) quando la posta è quella del racconto critico sui supereroi; ma che davvero fa fatica a incocciarsi con l’eros, quello che prende!

Alla fin dei conti, la cosa più erotica che ho trovato in Lost Girls è l’idea che ci fosse uno sceneggiatore maschio che scriveva delle storie pornografiche per farle disegnare a un’artista femmina, la quale si trovava così “costretta” a dare figura (grafica) alle fantasie (spiegate a parole) di lui. Non c’è molto da stupirsi che alla fine dell’impresa i due si siano sposati: lo ammette lo stesso Moore.

“I’d recommend to anybody working on their relationship that they should try embarking on a 16-year elaborate pornography together,” joked Moore. “I think they’ll find it works wonders.” (da qui)

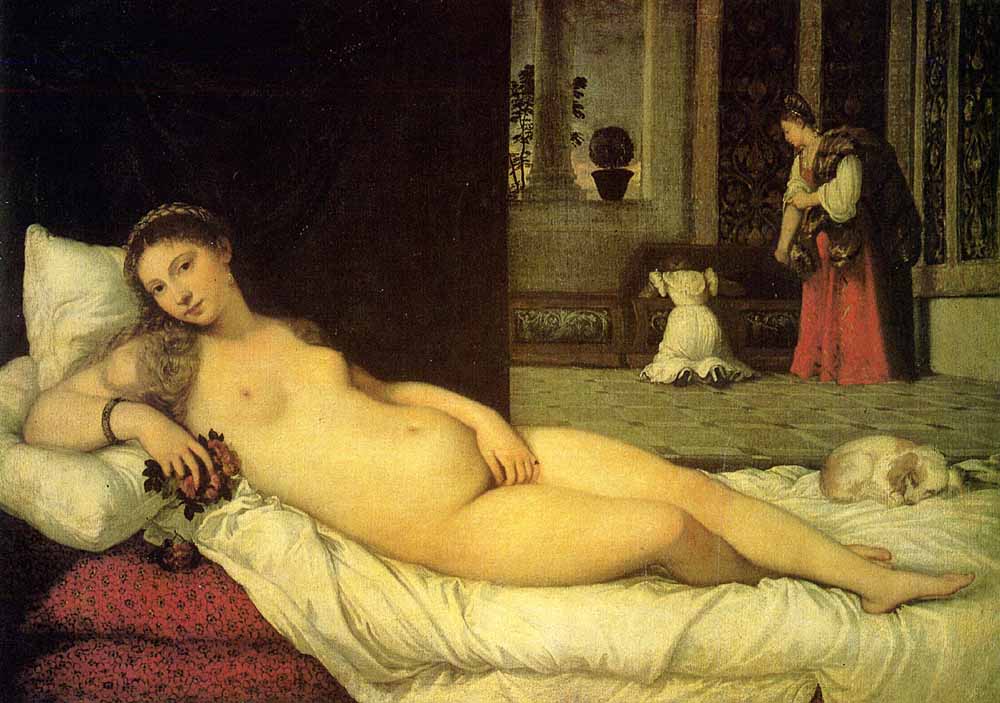

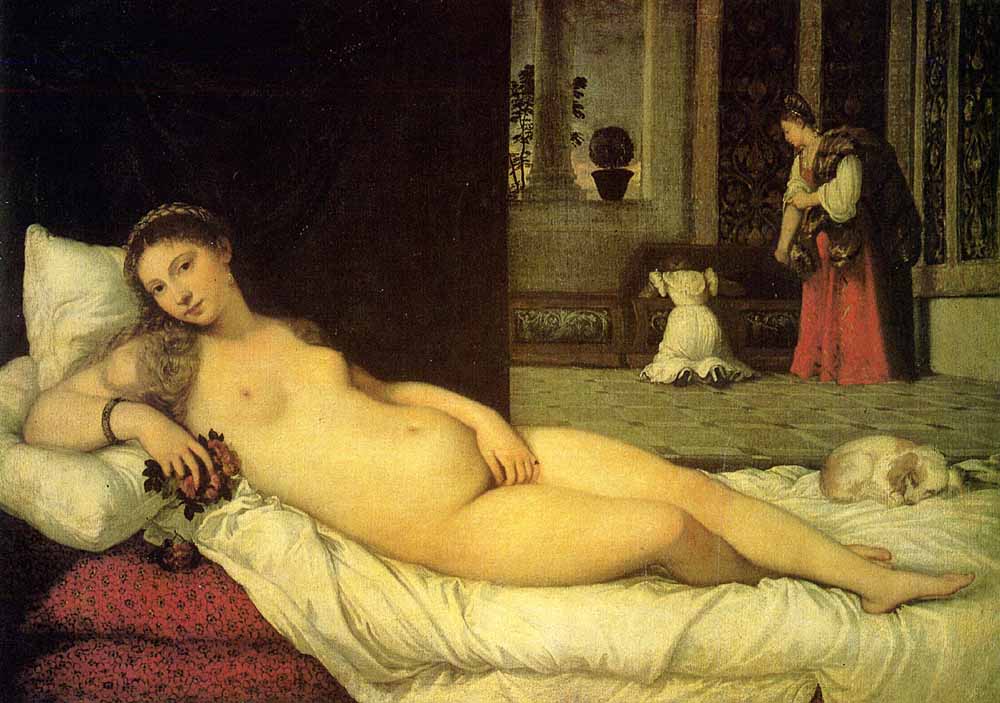

Tiziano Vecellio, Venere di Urbino, 1538

Francisco Goya, La maja desnuda, c.a 1795

Edward Weston, Nude. Oceano 1936

Qualche giorno fa sono intervenuto al congresso dell’Associazione Nazionale di Studi Semiotici, dedicato a “La fotografia. Oggetto teorico e pratica sociale”, con un intervento dal titolo “L’indice indiscreto”, il cui argomento era l’erotismo in fotografia. L’intervento espandeva alcuni temi che ho già affrontato sinteticamente anche in questo blog, in due post dedicati ai nudi di Edward Weston (qui e qui).

L’intervento ha scatenato un certo dibattito, soprattutto da parte di alcuni partecipanti che si occupano di Storia dell’Arte, che mi hanno obiettato che anche la pittura implica la presenza, e che l’eventuale maggiore eroticità della foto di Weston non è data dalla presenza implicata del fotografo, e dalla coincidenza del suo sguardo con il mio di osservatore, come sostenevo io, bensì da altre caratteristiche della foto, come il fatto che la modella viene mostrata immersa nel proprio piacere (di corpo nudo al sole), o anche, in parte, per la presenza della sabbia.

Vorrei perciò aggiungere alcune osservazioni, che erano in parte implicite e in parte troppo poco sottolineate nel mio intervento, per chiarire la mia posizione, e perché penso che siano comunque interessanti per l’analisi del discorso della fotografia.

Intanto, io credo che ci sia qualcosa che distingue la fotografia dalla pittura, che rende le modalità del discorso dell’una differenti (in parte, ovviamente) da quelle del discorso dell’altra. Non so se sia corretto o opportuno definirlo uno specifico fotografico, che è un’espressione vecchia, che fa forse riferimento a modalità diverse di indagine sulle immagini. Certo, la fotografia costituisce un campo, perché ogni nuova proposta fotografica è sì in dialogo con le proposte del campo del visivo in generale, ma lo è molto più specificamente con le altre proproste del campo della fotografia stessa. D’altra parte, la fotografia è un campo piuttosto facile da definire, persino con una certa precisione, perché nella sua enorme varietà di pratiche e risultati resta accomunata dalla presenza di uno strumento tecnico, la macchina fotografica, che registra l’immagine del mondo su un supporto, quale che esso sia.

L’uso di questo strumento prevede delle procedure, la più ampiamente comune delle quali richiede che il momento cruciale della produzione sia quello in cui una persona, il fotografo, sceglie le condizioni ottiche, il quadro e il momento preciso in cui scattare la foto. Certo, potrà aver preparato la situazione prima (proprio come il pittore) o potrà lavorare di post-produzione dopo (in misura comunque largamente minore del pittore); tuttavia, mentre il gesto del pittore è un gesto costruttivo, che prevede una sequenza in cui qualsiasi microscelta è una scelta del pittore e della sua mano, il gesto del fotografo consiste sostanzialmente nella scelta di uno sguardo, sanzionato dal clic che lo blocca per sempre. Il pittore può alterare (migliorare o peggiorare) le fattezze e la posizione della modella in qualsiasi momento; il fotografo (se non usa Photoshop, ma qui stiamo ancora parlando di Weston e di una fotografia pre-digitale) no, o solo in misura molto ridotta, ed esponendosi al rischio di essere riconosciuto come qualcuno che sta operando un falso.

Per questo, anche se la compresenza di autore e modella nuda, con tutte le sue implicazioni erotiche, c’è in pittura proprio come in fotografia, la fotografia me la focalizza molto di più, perché coglie – per la sua stessa natura produttiva – esattamente quell’attimo in cui la relazione erotica di sguardo si produce, e di conseguenza riproduce nel clic per la futura fruizione. Una fruizione a cui l’identità di sguardo è inevitabilmente presente, potendo evocare, per questo, in maniera sineddochica, anche altre qualità della presenza: le sensazioni tattili (l’aria, la sabbia), olfattive e uditive, oltre a quelle psicologiche della vicinanza.

Se osserviamo adesso le due figure femminili ritratte da Tiziano e da Goya, ci possiamo accorgere con facilità che il loro sguardo è rivolto verso di noi. Questa è una situazione molto studiata dalla semiotica della pittura, e in particolare dalla teoria dell’enunciazione: lo sguardo della figura rivolto a noi ci mette in gioco, ci rende destinatari di un discorso di sguardi. E se il tema dell’immagine è erotico, questo sguardo è una inequivocabile chiamata in gioco.

La ragazza della foto di Weston invece non ci guarda. Appare immersa in sé, nel proprio piacere, richiamato anche dalla posizione delle gambe. Ma non ci guarda anche perché non ha bisogno di guardarci: infatti, poiché questa è una foto, è già implicato in essa uno sguardo che è quello del fotografo che coincide con il nostro. Se la modella ci guardasse (come peraltro succede in tante altre foto, anche di tema erotico) l’effetto sarebbe quello – molto più forte – di un incrocio di sguardi.

Ma a Weston non interessa un coinvolgimento erotico così forte. La bellezza delle sue foto sta in questa irrisolvibile oscillazione tra una comunque conturbante presenza erotica e una costruzione formale che rimanda a quelle della pittura, e che ha imparato da Stieglitz, cercando di arricchirla di elementi nuovi.

Quanto alla sabbia, e al suo valore, c’è, e sicuramente contribuisce alla sensazione di abbandono della modella. Ma la sabbia è anche un operatore di costruzione di forme, come si vede bene dall’accostamento di queste altre due foto (qui sotto) che provengono dalla stessa serie “Oceano” del 1936. Le curve delle dune della prima foto rinviano alle curve della modella nella seconda, e viceversa. L’erotismo si carica di un senso panico, di rimando alla natura. E anche la vicinanza fonetica (un facile anagramma) di dunes e nudes ha forse parte in questo.

Edward Weston, Dunes. Oceano, 1936

Edward Weston, Nude. Oceano, 1936

Naturalmente anche per quest’ultima immagine c’è un riferimento classico. Ed eccolo qui sotto. (E pure qui lo “sguardo in macchina” della pittura scompare quando la “macchina” è davvero presente)

Diego Velazquez, Venere allo specchio, 1644

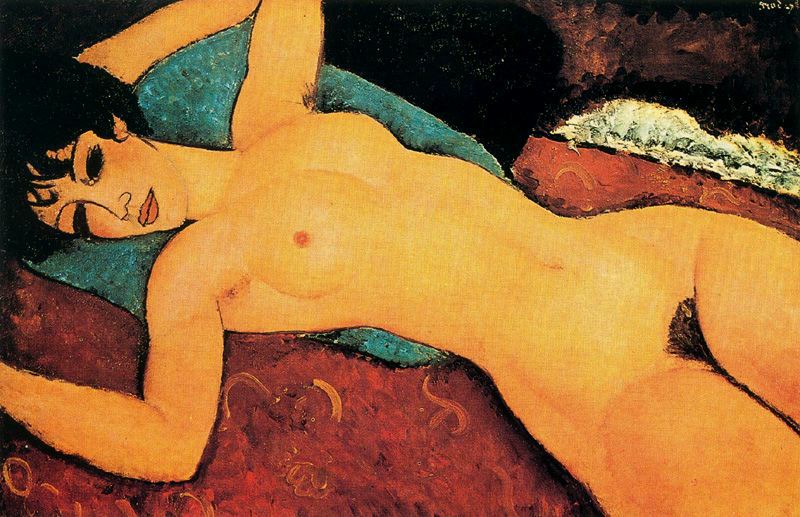

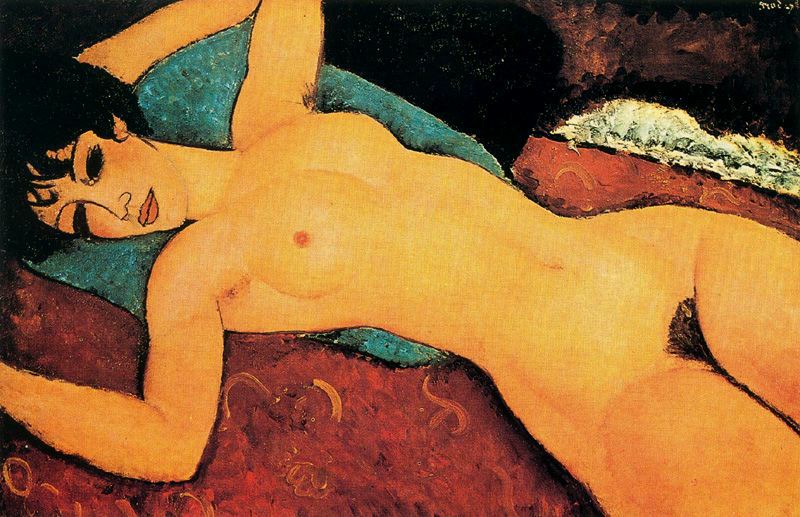

Tiziano Vecellio, Venere di Urbino, 1538  Francisco Goya, La maja desnuda, c.a 1795  Amedeo Modigliani, Nudo sdraiato, 1917-18 Per parlare di fotografia, ho bisogno di passare dalla pittura. Non c’è dubbio che tutte e quattro le immagini che ho inserito in questo post siano immagini erotiche. La Venere di Tiziano era destinata a una alcova; la maja di Goya era stata commissionata da un collezionista di nudi, in una Spagna di fine settecento in cui dipingere nudi era un reato; la ragazza di Modigliani non ha bisogno di commenti.

La forte carica erotica di queste immagini non ne corrompe la sacralità, a prescindere dall’uso a cui erano di fatto destinate. Innumerevoli figure di qualità decisamente inferiore a queste sono state nella storia destinate al medesimo uso. Ma se ci ricordiamo di quelle, non le ricordiamo al medesimo modo di queste. Qui siamo di fronte a una celebrazione della sessualità e del corpo, laddove in tanti altri casi ci sono soltanto delle donne svestite, della banale pornografia, hard o soft che sia.

Edward Weston, Nude. Oceano 1936 I tre dipinti ci mostrano le tre rispettive figure femminili attraverso l’immaginazione del pittore mossa dal desiderio. Nel riconoscere quel desiderio, ci possiamo immedesimare nell’occhio e nella mente dell’autore, e desiderare con lui. Anche la fotografia di Weston ci mostra una figura femminile attraverso l’immaginazione del fotografo; però c’è una differenza cruciale: se questa è davvero una fotografia, allora la scena che il fotografo ci propone è esistita davvero, e da qualche parte nello spazio e nel tempo quella specifica donna si è trovata in quella specifica posizione. All’occhio desiderante dell’autore si affianca direttamente il mio, attraverso la mediazione della sua immagine. Weston non solo mi fa sentire quello che lui sente, ma mi fa anche vedere quello che lui vede nel modo in cui lo vede, garantendomi che non si tratta solo di un prodotto della sua immaginazione.

Poi, certo, è evidente che queste quattro immagini sono, tematicamente e stilisticamente, figlie l’una dell’altra. Ma la fotografia aggiunge alla ricetta dell’erotismo un ingrediente che la pittura non possedeva: la presenza. E proprio perché questa presenza erotica è già così forte per conto proprio, il fotografo la deve contenere molto di più di quanto non debba fare il pittore. Di conseguenza, ancora più che in pittura, il corpo femminile diventa qui l’occasione per uno studio formale di linee, luci e ombre.

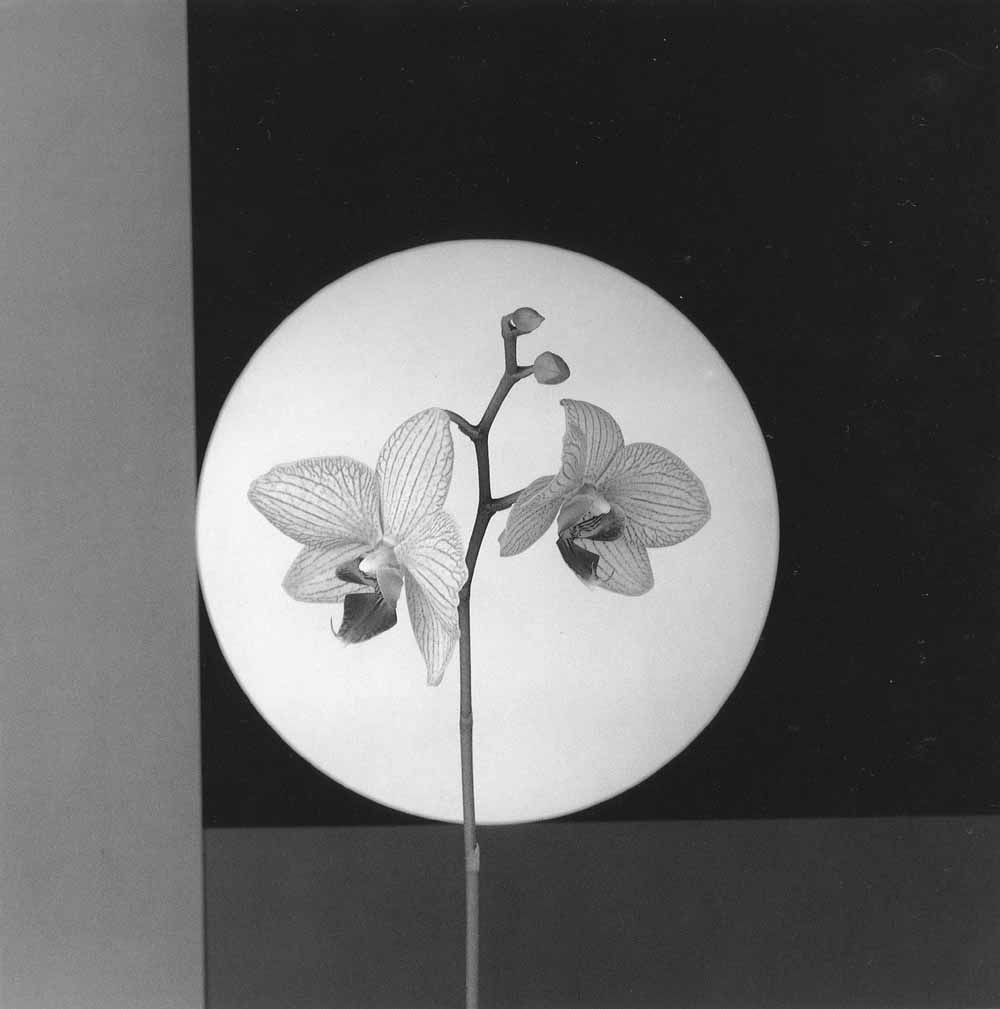

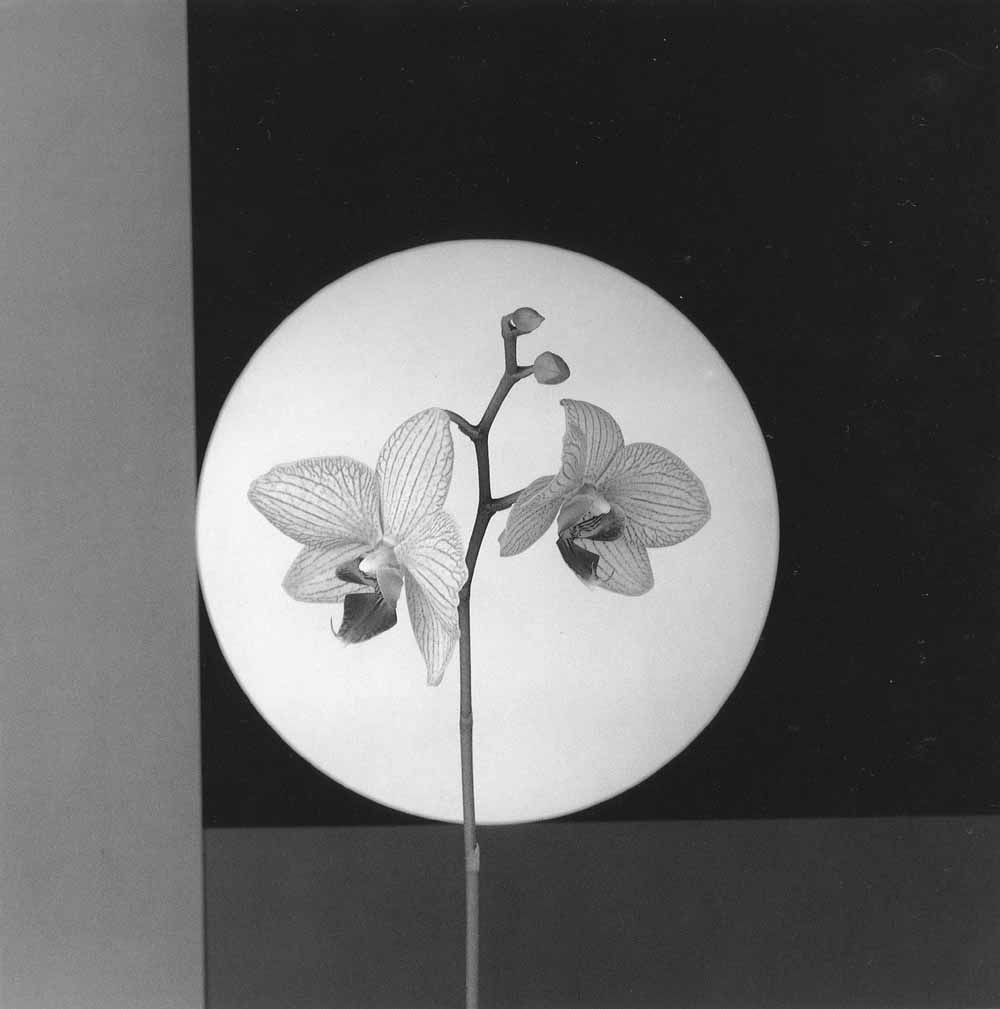

L’eros può così magari passare leggermente in secondo piano; non c’è comunque davvero il rischio che possa scomparire. Tuttavia nel momento in cui esso diventa il quadro di riferimento in cui si inserisce una composizione fondamentalmente plastica, questa stessa plastica diventa erotica, a volte anche indipendentemente dalla reale presenza dell’oggetto del desiderio. Lo sa benissimo, per esempio, Robert Mapplethorpe.

Robert Mapplethorpe, Orchids 1988

Edward Weston, Nudo, 1934 Ci sono diversi modi per guardare questa foto di Edward Weston, scattata nel 1934. Si può osservare la composizione, non dissimile da quella di molta pittura astratta che si poteva vedere in quegli anni – quasi un Mondrian curvilineo, o un Malevich con più chiaroscuro. Si può vedere una singolare architettura naturale, una sorta di corta grotta di sasso liscio, con le sue ombre e qualche accenno di passaggio verso il buio delle sue cavità. O si può, ovviamente, vedere un corpo nudo femminile, colto, così da vicino, in un’intimità conturbante, quasi odorosa di pelle.

Ma se si vedono tutte queste cose, poi, non è più possibile separarle. Certo, come nell’esempio classico del coniglio-anatra della psicologia della Gestalt (o di Wittgenstein, a seconda di dove l’abbiamo incrociato), non possiamo vedere le diverse cose contemporaneamente: nello stesso istante, o si vede la pelle o si vede il sasso o emerge la composizione astratta. Tuttavia, se possiamo passare dall’uno all’altro – ed è così che facciamo – è perché queste diverse forme sono tutte contemporaneamente presenti alla nostra consapevolezza. E questo è insieme, per noi, un corpo un po’ conturbante di donna e un gruppo di sassi vicino al mare e una composizione suprematista o funzionalista.

D’altra parte, non solo la bellezza artistica, ma anche l’eros funziona così: qualcosa ci attrae perché è insieme se stesso e qualcos’altro, e produce l’improvvisa sensazione, in noi, di poter avere insieme il corpo e il mito, il piacere e il mondo. Sarà un’illusione, non c’è dubbio. Ma allora la realtà, cos’è?

Sto scrivendo un articolo sull’horror a fumetti, per un’iniziativa di cui presto si saprà di più. Mi sono ripercorso a grandi linee le diverse stagioni dell’horror di qua e di là dall’oceano (solo l’Atlantico: per il Pacifico non avrei avuto spazio) e ho fatto alcune scoperte. Lasciando perdere i casi isolati, le stagioni principali dell’horror occidentale a fumetti, viste da qui (Italia, 2010), mi sembrano le seguenti:

- la stagione E.C., dal 1950 al ’54, tarpata dalle fisime del dr. Wertham

- la stagione Warren, dai tardi Cinquanta in poi, comprensiva di Vampirella (dal ’69)

- i porno-horror italiani anni Settanta (tipo Jacula, Sukia e Cimiteria)

- un po’ di Argentina sparsa, dal Mort Cinder di Breccia e Oesterheld in poi

- Dylan Dog e il post-Sclavi, dall’effimera esplosione horror italiana del ’90 ai successivi prodotti Bonelli, da Magico Vento a Brendon a Dampyr

- quello che potremmo chiamare il neo-gotico americano, ovvero Swamp Thing e discendenti più o meno diretti (Hellblazer, Sandman ecc.)

La domanda è: quanto di questo horror è fatto per fare davvero paura? Naturalmente, in quanto horror, tutto è fatto per fare almeno un po’ paura. Però, se lo osserviamo da vicino, ci accorgiamo che il più delle volte la paura è abbondantemente condita con altri ingredienti, che nell’impasto risultano assai più salaci.

Per esempio, tutta la produzione E.C. è giocata sul grottesco, ovvero su uno humor nero sarcastico e mortifero: e anche quando si sobbalza per lo spavento c’è sempre una voce più o meno fuori campo che propone di riderci su (magari amaramente – ma pur sempre riso è).

La produzione Warren degli anni Sessanta ripropone (con meno vivacità) esattamente lo stesso modello, ma si riscatta con Vampirella – su cui lavoravano fior di sceneggiatori e disegnatori. Con Vampirella entra in gioco una sorta di erotismo gotico, e anche una qualche dose di superomismo. Vampirella potrebbe forse fare davvero più paura, se non fosse che la protagonista è troppo carina e svestita, e il tutto troppo fantastico e buonistico.

L’erotismo di Vampirella è il punto di partenza per i porno-horror italiani, ma qui già la definizione dice tutto: l’horror è una scusa per condire meglio il sesso, attraverso la tradizionale combinata sesso-grandguignol.

Dylan Dog trova un altro modo, assolutamente originale, per esorcizzare la paura. Lo si capisce benissimo sin dal primo numero, quell’Alba dei morti viventi che è una citazione già nel titolo: l’horror diventa gioco intellettuale, un gioco che è spesso praticabile anche da chi abbia una cultura massmediatica popolare, ma non meno gioco e non meno intellettuale per questo. La paura non può essere vera, in questo contesto: sarà necessariamente un gioco di citazione, pure lei!

Sin qui dunque (e abbiamo già fatto fuori, quantitativamente, il grosso dell’horror a fumetti) di paura vera ce n’è stata poca. Proviamo a domandarci perché.

Ho accennato in altri due post (qui e qui) della nascita del romanzo gotico nell’Inghilterra del Settecento, e di quanto sia legata questa nascita alla diffusione della nozione di sublime, che, guarda caso, è la stessa che sta dietro alle concezioni Romantica e moderna dell’arte. Il romanzo gotico, ovvero il primo horror, rappresenta l’esito più popolare (ma non solo) di questa diffusione: il mistero e l’orrore sono la manifestazione più semplice ed evidente di quello che è soverchiante e incontrollabile.

La cultura alta ha spesso riso di questa manifestazione bassa dei propri medesimi ideali, anche se più volte vi ha attinto a piene mani (come si può leggere, tra l’altro in un intrigante volumetto di Renato Giovannoli, Il vampiro innominato. Il “Caso Manzoni-Dracula” e altri casi di vampirismo letterario, Medusa 2008). Del resto non è difficile trovare occasione di ridere di cose di questo genere, che diventano molto facilmente troppo poco credibili, persino in un’ottica di fiction.

Il grottesco, l’erotismo, il citazionismo sono quindi altrettante strategie per permettere di tollerare questa natura volgarissimamente sublime che è propria dell’horror. Insomma: fare davvero paura, e avvicinarsi in questo modo al sublime stesso, è cosa molto, molto difficile – quando non si possiedono gli strumenti realistici del cinema (fotografia, ovvero pseudo realtà, movimento e sonoro) e la comprensione dei fatti è inevitabilmente mediata da una serie di ricostruzioni intellettuali (decifrare i disegni, metterli in sequenza, ricostruire la dinamica, collegare le parole…). È più facile, e spesso anche più efficace, giocare in vario modo con gli stereotipi e con quel poco di paura che comunque essi si portano attaccata.

Non è però sempre così, e il nostro elenco iniziale non è stato del tutto esaurito. Resta fuori certamente Breccia e anche una parte del fumetto argentino (mentre tanto altro rientra in qualche modo nei casi già visti); resta fuori una parte della produzione Bonelli post-Sclavi, come nel caso di Dampyr, in cui il citazionismo è marginale rispetto ad altro, assai più pauroso; e resta fuori quello che ho chiamato neo-gotico americano, ovvero le conseguenze della ripresa compiuta da Alan Moore, nel 1984, di Swamp Thing.

È tra questi esempi che troviamo dei fumetti horror che fanno davvero paura. È evidente che appartengono a culture diverse e anche a momenti storici diversi. Che cos’hanno in comune, sempre che lo abbiano?

La mia personale suggestione è che le storie che questi fumetti mettono in scena parlano di me e del mondo in cui vivo – mentre tutte le altre storie di cui abbiamo parlato, di buona o cattiva qualità che siano, parlano sostanzialmente di mostri immaginari. Il male che circonda Swamp Thing nelle storie di Moore ha sì la faccia tradizionale dei non-morti, ma è evidentemente un male molto più vero e vicino a noi: è la bomba atomica, è la discriminazione sociale, è la voracità capitalistica, è la stupidità, l’arroganza, il potere che non vuole limiti…

Solo a queste condizioni la nostra paura può rinascere davvero. E solo una vera paura può generare una paura letteraria che non sia puro gioco. La paura vera può essere sublime, in qualche caso. Il gioco è invece gioco: può essere intelligente, di alta qualità, ma è un’altra cosa.

|

Post recenti

-

Babel, Connessioni: due antologie

-

No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?

-

La spigolatrice callipigia

-

La disalterità di Lella De Marchi

-

Lo scrutare nel buio di Laura Liberale

-

Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni

-

Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti

-

Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet

-

Dopo Mafalda

-

Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)

-

Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale

-

Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti

-

Storie di polli e di donne sedute

-

La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)

-

Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere

-

Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)

-

Scrivono di me, su Bologna in Lettere

-

Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare

-

Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito

-

Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria

|

Some Books of Mine ------------------

------------------

------------------  ------------------  ------------------  ------------------

------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog

|

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti