Le letture, non sai mai dove ti portano. L’ultima della mia vacanza greca, imprevista perché il libro non l’avevo portato io ma mia moglie (io avevo finito tutto quello che avevo portato da leggere) è un Michel Foucault, Gli anormali, seminario del 1975. Credevo di avere cambiato del tutto argomento, rispetto alle mie letture precedenti. Foucault ricostruisce la storia della concezione dell’anormalità dal Seicento ad oggi, tra religione, medicina e società.

Ecco però che a un certo punto, Foucault si mette a raccontare come, nei primi decenni del Settecento, la Chiesa abbia deciso di sbarazzarsi dei mistici affidandoli alle braccia della psichiatria. In effetti avevo già trovato l’argomento accennato nei libri di Vannini, ma Foucault è più preciso. Vannini si limita a osservare che con Silesius, a metà del Seicento, si conclude la grande stagione del misticismo cristiano, e dopo ci sono soltanto suore invasate. Foucault racconta come la Chiesa decida di sbarazzarsi di queste suore invasate addirittura alienando una parte del proprio potere a vantaggio dei medici, in particolare degli psichiatri, dichiarando, insomma, la Scienza, più competente di lei in almeno un ambito specifico che sino ad allora era stato di sua ristretta competenza.

Ci sono tre ordini di considerazioni che mi vengono alla mente, di cui soprattutto la terza mi sembra particolarmente interessante.

La prima è che da quel momento in poi i pochi mistici degni di questo appellativo in Occidente non solo non sono più dei religiosi ma talvolta nemmeno dei credenti. Vannini mette in questa (breve) lista Hegel, Nietzsche, Wittgenstein e Simone Weil. Hegel era indubbiamente profondamente cristiano; Nietsche era altrettanto indubbiamente profondamente ateo; Wittgenstein e la Weil sono di origine e cultura ebraica, ma appartengono a famiglie non praticanti e seguono percorsi assolutamente peculiari, basti pensare che la Weil si avvicina al cristianesimo passando attraverso la mistica induista. Insomma, quanto di misticismo rimane in Occidente dal Settecento in poi, non ha più niente a che fare con le chiese cristiane.

La seconda considerazione è che l’operazione che la Chiesa compie ai primi del Settecento non deve stupire, perché è, nella sua particolarità e rischiosità (alienarsi una parte di potere è sempre un rischio), qualcosa che segue una logica familiare. In fondo la Chiesa non si è mai trovata a suo agio con i mistici: quando ha potuto, li ha bruciati come eretici, come è accaduto a Margherita Porete alla fine del Duecento e a Giordano Bruno alla fine del Cinquecento, e come non è accaduto a Meister Eckhart e a Nicola Cusano perché erano personalmente troppo potenti e troppo rappresentativi all’interno dell’istituzione (Eckhart era priore di un importante convento domenicano, Cusano era vescovo). Anche se i mistici che ho nominato sono mistici speculativi, la visionarietà della loro ragione è troppo priva di limiti per essere accettabile dalla ragione vincolata alle logiche di potere che caratterizza la Chiesa e le sue teologie. Quando Vannini (in un altro libro) definisce il Cristianesimo come “La religione della ragione”, non ha affatto torto; religione della ragione il Cristianesimo lo è sempre stato, sin da quando l’evangelista Giovanni parlava di Dio come logos.

Si tratta però di una ragione controllata, cui si danno limiti severi, formalmente sanciti dalle Sacre Scritture, di fatto sanciti da chi le Scritture le ha sempre controllate, anche perché, da S.Agostino in poi, si sa bene che le interpretazioni possibili delle Scritture sono davvero varie, e non solo quelle canonicamente approvate. L’Illuminismo, a dispetto delle differenze, è innegabilmente un figlio di questa vocazione razionale del cristianesimo (ereditata dai greci più che dagli ebrei), e condivide numerosi aspetti con il padre. Per questo la Chiesa poteva confidare nella nuova scienza per sbarazzarsi definitivamente dei mistici, del sacro e del numinoso. Non prevedeva che quello stesso gesto avrebbe contribuito all’instanziarsi delle condizioni per la Rivoluzione Francese, la cui religione era quella della Dea Ragione, e basta; e alla nascita del positivismo, antireligioso per natura, e tuttavia specularmente simile alla religione cui si oppone (per le ragioni che ho spiegato qui, parlando del fisicalismo).

E veniamo alla terza considerazione, quella che più mi interessa. Mi colpisce che il Settecento sia non solo il secolo della fine del misticismo in Occidente, ma anche quello in cui si sviluppa la nozione di sublime. In altre parole, proprio quando la Chiesa si sbarazza definitivamente del sacro, ecco che la società si impossessa del sublime (sulla contiguità di sublime e sacro ho parlato già qui). Il trattatello dello pseudo-Longino viene scoperto in Francia alla fine del Seicento, ma studiato e divulgato soprattutto nell’Inghilterra del Settecento (racconto nel dettaglio la storia qui, ma ho parlato molte volte del sublime in questo blog). Con il Romanticismo, poi, ma già ben anticipata nel secolo precedente, si afferma un’idea di Arte molto più legata al concetto di sublime che a quello tradizionale di bello. Questa idea reggerà alla crisi del Romanticismo e del suo legame con le emozioni, e l’idea di sublime, per quanto mascherata, rimarrà alle spalle di tutte l’arte moderna: in una logica del sublime, per esempio, possono trovar spazio il ready made duchampiano e l’arte concettuale, i quali sarebbero invece inconcepibili in una logica tradizionale del bello. E non inganniamoci con le parole: quello che spesso oggi chiamiamo bello, con riferimento ai prodotti delle arti, è un bello ben diverso da quello tradizionale, e in cui il sublime gioca una parte forte.

Sbarazzandosi delle suore invasate, la Chiesa, insomma, non ha solo regalato alla psichiatria scientifica una parte del suo potere; ma si è anche sbarazzata definitivamente, si è purificata, dall’idea pericolosa e antica del sacro. Coloro che percepivano il sacro, i mistici, non erano più degli eretici da bruciare (cosa che, nel Settecento, non si sarebbe certo potuta fare) ma semplicemente degli alienati, dei folli, da consegnare non all’Inquisizione bensì agli erigendi manicomi, all’istituzione politica basata sulla razionalità scientifica. Ma, scomparso il sacro, ecco che fa la sua comparsa in scena il sublime, una nozione quasi identica all’altra, salvo il suo essere slegata dal rapporto con Dio e il suo situarsi, tassonomicamente, nella dimensione estetica, e non in quella ontologico-religiosa.

Il nostro modo di concepire le arti, guarda caso, si definisce proprio tra Sette- e Ottocento. L’autogol della Chiesa, insomma, si direbbe duplice, e sempre fatto in nome della ragione (quella, moderata, dei rapporti di potere e della, formale, aderenza alle Scritture): da un lato ha delegato alla scienza il controllo di una parte dei suoi membri, dall’altra ha regalato all’Arte la sua dimensione più antica e profonda (ma anche pericolosa, con cui ha sempre convissuto male).

La dimensione rituale della poesia (di cui, recentemente, ho parlato qui) esiste indipendentemente da questi eventi, ed esisteva ben prima del Settecento. Tuttavia, non c’è dubbio che una concezione dell’Arte (in generale) come sublime (cioè, più o meno, come sacro) la rafforzi notevolmente. Prima del Settecento la poesia aveva col sacro una relazione ambigua, che poteva anche essere negata da contenuti esplicitamente profani; ma dopo, e specialmente dal Romanticismo in poi, il sublime è libero da condizionamenti religiosi, e la sacralità del testo poetico può essere percepita senza mettere in gioco né la Chiesa né la religione né Dio.

Forse era nel destino stesso del Cristianesimo quello di negarsi, e, hegelianamente, di superarsi. La sua natura razionale, di origine greca, è ciò che l’ha caratterizzato e reso vincente per due millenni. Ma questa stessa natura razionale ha inevitabilmente seminato i germi che stanno distruggendo il Cristianesimo, da un lato perché al di fuori della religione la ragione ha trovato un terreno più libero e fertile, dall’altro perché non di sola ragione vive l’uomo, e le Chiese cristiane sembrano esserselo dimenticato.

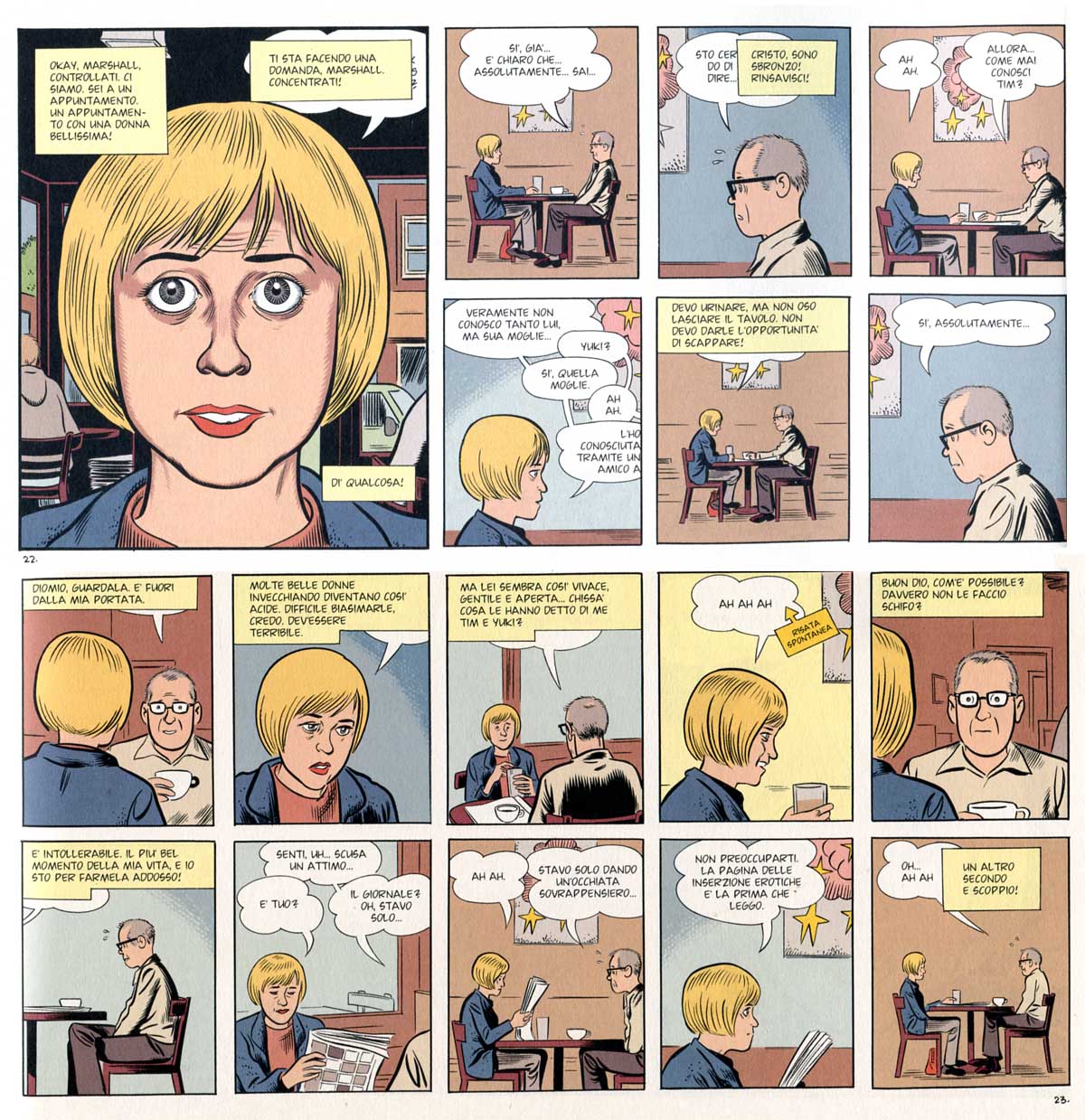

6 Marzo 2013 | Tags: Arte, arti, cinema, critica, estetica, fumetto, musica, poesia | Category: estetica, fumetto, musica, poesia |  Ho avuto una piccola illuminazione sulla critica (che sia poetica, letteraria, cinematografica, musicale, fumettistica…). I testi artistici, si sa, sono i testi mitici di oggi. Assolvono alla funzione di cantare (in positivo o in negativo) gli aspetti della nostra vita nel presente. Ho avuto una piccola illuminazione sulla critica (che sia poetica, letteraria, cinematografica, musicale, fumettistica…). I testi artistici, si sa, sono i testi mitici di oggi. Assolvono alla funzione di cantare (in positivo o in negativo) gli aspetti della nostra vita nel presente.

Ma se ne producono tanti! o almeno, vengono prodotti tanti testi che aspirano a essere artistici, cioè a ricoprire questo ruolo mitologizzante, che trasforma la quotidianità in leggenda, fornendo un senso alla banalità del mondo. Ne vengono prodotti tanti, ma sono pochi quelli che riescono davvero ad assolvere il proprio ruolo.

La critica non serve principalmente a fornire delle chiavi di lettura dei testi artistici, anche se qualche volta per fortuna lo fa. Il suo scopo principale, mi sembra, è sacralizzare, mitologizzare i testi (gli autori) di cui sceglie di occuparsi. Insomma, se gli artisti, quelli veri, sono i sacerdoti del mondo, poiché producono opere che danno senso al mondo, i critici sono i sacerdoti degli artisti, poiché fanno sì che un artista (un creatore di miti) possa essere riconosciuto come tale.

Così, artisti e critici sono tutti creatori di miti, pur secondo ambiti diversi e con strumenti diversi. I critici rendono mitici gli artisti che sanno rendere mitico il mondo.

E chi rende mitici i critici? Be’, di nuovo i critici stessi, citandosi e riferendosi a.

(In questo senso, in forma più debole, anche il pubblico è formato di critici, almeno nella misura in cui si scambia opinioni su quello che ha letto/visto/ascoltato)

Si può fare a meno dei critici? Evidentemente no. Se non si rendono mitici i testi, questi non possono rendere mitico il mondo. Quando i testi sono già mitici, come quelli di Omero, è proprio perché generazioni di critici (lettori compresi, evidentemente) li hanno resi tali. Senza Omero (o chi per lui) saremmo tutti più poveri; ma lo saremmo anche senza coloro che lo hanno reso un mito.

L’universo del senso è, a quanto pare, un universo di valorizzazioni intrecciate, un castello di carte in cui la parte tiene su il tutto, e il tutto tiene su la parte. Quando crolla una carta, che cosa succede?

17 Febbraio 2010 | Tags: Arte, arti, comunicazione visiva, Edmund Burke, estetica, fantascienza, fantasy, generi, graphic design, horror, Immanuel Kant, Michelangelo, mistery, misticismo, Nicolas Boileau, Nicolas Poussin, Pseudo-Longino, Raffaello, sacro, Salvator Rosa, Samuel H. Monk, Settecento, sublime | Category: comunicazione visiva, estetica, graphic design | Ho letto da poco un bel libro di Samuel H. Monk: Il Sublime. Teorie estetiche nell’Inghilterra del Settecento (Genova, Marietti, 1991). È un libro scritto negli anni Trenta, il primo che affronta questo tema storiografico. È interessante perché racconta la nascita e diffusione di un concetto destinato a trasformare per sempre la nostra concezione dell’arte.

Quello di sublime è un concetto antico. Proviene da un testo di incerta datazione (Peri Hypsous, I secolo d.c., secolo più, secolo meno) e ignota paternità. Poiché tradizionalmente lo si attribuiva a Cassio Longino, oggi ci riferiamo al suo (ignoto) autore come Pseudo-Longino. Lo riprende Nicolas Boileau, uno studioso francese della fine del Seicento, che per primo pubblica nel 1674 un trattato di arte poetica ispirato allo Pseudo-Longino, aprendo la strada, assai più di là che di qua dalla Manica, a un dibattito che, decennio dopo decennio, cresce sempre più, e finisce per imporre un’idea dell’arte basata sul lampo di genio e sull’imponderabile, piuttosto che sul rispetto delle regole e sulla capacità di modularne le possibilità.

Ovviamente, è l’Enquiry di Edmund Burke il testo cruciale del secolo, che impone a partire dal 1757 il nuovo paradigma. Già nel 1764, Kant (che era notoriamente un appassionato di cultura inglese) pubblica le sue leggere Osservazioni sul sentimento del bello e del sublime, testimoniando la presenza del dibattito anche in Germania, e il suo debito con Burke. Qualche decennio più tardi farà del sublime uno dei capisaldi della sua teoria estetica.

Il dibattito che si sviluppa nel Settecento inglese è di grande interesse perché testimonia il passaggio tra una concezione dell’arte come rispetto (intelligente e creativo) delle regole, a una concezione dell’arte come furore creativo, prodotto di un’ispirazione di tipo divino, quella sorta di misticismo non religioso che sarà il pane quotidiano del Romanticismo, e che ancora oggi ci induce a pensare all’Arte (con la A maiuscola) come qualcosa di particolarmente elevato, che attinge comunque alla sfera del sacro (anche quando questo sacro non ha niente a che fare con la religione). Insomma, se a inizio Settecento l’ideale della pittura è per gli inglesi Raffaello, a fine secolo sarà Michelangelo; se a inizio secolo il paesaggio ideale è per gli inglesi quello classicistico di Nicolas Poussin, a fine secolo sarà quello selvaggio e sublime di Salvator Rosa.

Non è difficile vedere gli effetti di questa trasformazione nella concezione dell’Arte ancora oggi dominante. Per noi, l’opera d’Arte è quella cosa che in qualche modo ci travolge, ci porta con sé, e sembra schiuderci di colpo nuovi orizzonti di comprensione. L’artista è il genio, magari immortale, che ha saputo forgiare questo oggetto così straordinario. Anche se la parola sublime non è molto di moda (ha smesso di esserlo già ai primi dell’Ottocento) siamo talmente addentro a una visione dell’arte come sublime che facciamo addirittura fatica a capire come prima del XVIII secolo si potesse concepire l’Arte in maniera differente, e cerchiamo conforto nel fatto che, tutto sommato, non è difficile trovare il sublime in Michelangelo come in Dante, in Fidia come in Saffo: tutto sommato, dunque, l’Arte sarebbe stata sempre sublime, anche prima che qualcuno arrivasse ad accorgersene.

Si tratta però di un errore di prospettiva, come se ritenessimo che, poiché noi vediamo le cose da un certo punto di vista, non si possa che vederle da quello. Forse un’idea dell’arte come adeguamento (creativo e intelligente) alle regole ci può apparire più comprensibile se la confrontiamo non con l’idea diffusa oggi dell’Arte, bensì con l’idea diffusa oggi di che cosa sia la comunicazione visiva, nelle sue espressioni, per esempio, del graphic design e della pubblicità.

Nessuno va a scomodare il sacro per parlare della bellezza di un’impaginazione, di una copertina o di un cartellone pubblicitario. Piuttosto, parliamo di efficacia comunicativa, di gioco tra rispetto e trasgressione delle regole, di opportunità nei confronti di ciò che si desidera comunicare. Questa non è naturalmente la stessa cosa che i teorici pre-sublime dicevano dell’arte, ma ci va sufficientemente vicino da permetterci di capire che l’estetica del sublime si contrappone a un’estetica funzionale dell’arte, che la vede come una tecnica (creativa) di prodotti di consumo comunicativo, non così lontana dal graphic design di oggi. Una visione di questo genere non esclude, ovviamente, che anche all’interno di un’arte funzionale non possano nascere opere sublimi: succedeva con Michelangelo e Salvator Rosa assai prima che il requisito diventasse essenziale, e succede ancora oggi nel lavoro di tanti comunicatori visivi che pure non operano all’interno del campo dell’Arte.

Del resto che i confini tra arti e Arte siano labili è cosa sufficientemente evidente, e la presenza o meno di aspetti sublimi (o sacri, in senso laico) mi produce semmai differenze di valutazione, ma non necessariamente di campo di appartenenza – salvo quando i sacerdoti dell’Arte non decidono di ammettere nel proprio recinto qualcuno che, per il modo in cui lavora, ne dovrebbe presumibilmente star fuori, come il Toulouse-Lautrec cartellonista, o El Lisitskij. La mia sensazione è che la distinzione tra arti e Arte, che corrisponde storicamente all’entrata in gioco del sublime, sia legata alla diffusione della razionalità illuministica, che mette in crisi il sentimento religioso: poiché del sacro l’uomo non può comunque fare a meno, a un sacro di carattere religioso come quello tradizionale, l’Arte sostituisce un sacro laico, un misticismo del bello e dell’elevato, che diventa cruciale in un campo in cui magari esso era già presente, ma con un ruolo molto più marginale.

C’è un secondo motivo di interesse nel libro di Monk. Come sempre succede quando si diffonde un’idea nuova, se ne cercano tutte le applicazioni possibili e non di rado si esagera. Poiché il sublime è legato all’idea dell’ignoto e del mistero, le estetiche inglesi della fine del Settecento vedono la sua massima espressione nella letteratura cosiddetta gotica: il mistery, l’horror, il fantastico. L’idea dura abbastanza da produrre il grande successo del più riuscito falso della storia della letteratura, i Canti di Ossian, ma è sufficientemente balorda da non durare troppo a lungo, travolgendo il termine stesso sublime (ma non i suoi effetti) nel proprio tramonto.

Quando tramonta l’idea dell’horror come massima espressione del sublime, non tramonta però l’horror, né il fantastico, né i loro figlioletti (il poliziesco, la fantascienza, il supereroico, il fantasy…), i quali proseguono, con alterne ma mai misere fortune, sino a noi. È divertente osservare come l’Arte (con la A maiuscola) e questi generi che tipicamente vivono ben al di fuori dai suoi confini, abbiano la medesima origine. La Storia procura sempre un sacco di sorprese.

|

Post recenti

-

Babel, Connessioni: due antologie

-

No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?

-

La spigolatrice callipigia

-

La disalterità di Lella De Marchi

-

Lo scrutare nel buio di Laura Liberale

-

Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni

-

Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti

-

Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet

-

Dopo Mafalda

-

Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)

-

Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale

-

Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti

-

Storie di polli e di donne sedute

-

La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)

-

Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere

-

Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)

-

Scrivono di me, su Bologna in Lettere

-

Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare

-

Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito

-

Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria

|

Some Books of Mine ------------------

------------------

------------------  ------------------  ------------------  ------------------

------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog

|

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti