Maria Carmela Betrò, Geroglifici: il segno lucertola Se ho capito bene come funziona la scrittura dell’antico Egitto, i segni che vi compaiono (nella figura qui sopra un esempio in versione geroglifica, seguita dalle varianti in ieratico e demotico) possono avere valore logografico/ideografico e valore fonetico, talvolta uno solo di loro, talvolta entrambi, come qui sopra.

I segni di carattere logografico a loro volta possono essere autonomi, esprimendo una parola o un concetto, oppure possono essere dei determinativi, vale a dire dei segni che vanno associati a una sequenza fonetica per specificarne l’ambito di significato. A quanto ci dice Maria Carmela Betrò (Geroglifici. 500 segni per capire l’antico Egitto, Mondadori 1995 – ma vedi anche la pagina relativa dell’utilissimo sito omniglot.com), la scrittura egizia sarebbe stata in buona parte fonetica (ovvero i segni esprimevano suoni, più o meno semplici, come semplici lettere o intere parole), ma la costante presenza dei determinativi ci mostra che gli egiziani non potevano fare a meno di trascrivere il senso, insieme al suono delle parole.

Sappiamo come poi è andata in seguito: partendo da un sistema un po’ diverso da questo (ma non così tanto), i Fenici sono arrivati a costruire una scrittura fatta solo di suoni semplici, escludendo i segni di parole (logogrammi) e i riferimenti diretti al senso (ideogrammi e determinativi). Non c’è dubbio che l’invenzione dei Fenici sia stata cruciale, visto che noi ne siamo i figli – ma facciamo fatica oggi a capire lo sforzo di astrazione che dev’essere a suo tempo costata. Abituati come siamo al principio alfabetico e alla sua economia, fatichiamo a concepire un sistema di scrittura in cui l’economia di segni non fosse considerata un valore. Anzi, poiché comunque la classe degli scribi doveva poter mantenere le sue prerogative, l’economia era piuttosto un disvalore, e le era preferibile un sistema cui si potesse, alla bisogna, aggiungere qualche segno.

In ogni caso, la semplificazione alfabetica, come qualsiasi semplificazione, ha un costo espressivo. Per esempio, inventando l’alfabeto i fenici si condannano a una maggiore ambiguità potenziale delle parole. Poiché le vocali non vengono scritte, molte parole che sono diverse solo per suoni vocalici si scrivono allo stesso modo. La presenza di un determinativo aveva permesso immediatamente agli Egizi di risolvere l’ambiguità. Ma l’invenzione posteriore dei segni alfabetici per le vocali (i puntini dell’ebraico, e le vocali del greco) era già un’altra soluzione – non esaustiva ma sufficiente per l’uso.

L’Occidente pagò l’adozione dell’invenzione dei Fenici con quasi due millenni di lettura esclusivamente ad alta voce: se la scrittura serviva per registrare il suono e non il senso, era naturale che essa dovesse produrre il suono, e questo a sua volta avrebbe prodotto il senso. Anche qui, l’invenzione moderna della lettura silenziosa è qualcosa di tutt’altro che ovvio.

Ma gli Egiziani, per quanto ne sappiamo, potevano benissimo leggere in silenzio. La loro idea di scrittura era di un sistema di registrazione che prima di tutto trasmettesse il senso. Poi, certo, visto che esiste pure una lingua orale, può far comodo appoggiarsi a quella, e registrare anche il suono: ma non è il suono la componente fondamentale che deve essere colta dalla lettura!

Ideogrammi e determinativi, nella scrittura egiziana, definiscono l’ambito concettuale in cui ci stiamo muovendo, senza necessario riferimento al suono. Solo a questo punto i suoni specificano il discorso, attraverso le singole parole sonore. Ma queste, in qualche caso, possono anche mancare, mentre quelli no.

La natura fortemente figurativa della scrittura egiziana non è stata probabilmente estranea a questo tipo di evoluzione. Alla fine, le sue diverse varietà si sono estinte, cancellate dal Greco e dal suo principio alfabetico. Tuttavia, sinché sono durate (e parliamo di migliaia di anni), hanno mantenuto un rapporto molto stretto con le immagini, quelle delle pitture.

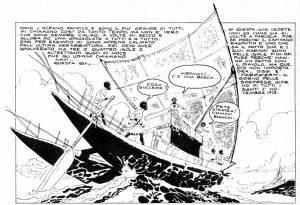

Ora prendiamo in considerazione il fumetto. Certo, il fumetto non è davvero immediatamente simile ai geroglifici, però mi colpiscono alcune analogie. Anche nel fumetto troviamo una serie di segni che rimandano (visivamente) al proprio significato in maniera diretta, non mediata dal suono: si tratta delle figure presenti nelle vignette. Questi segni definiscono l’ambito concettuale e narrativo in cui si inseriscono poi i segni alfabetici delle parole (dei balloon e delle didascalie). I segni di suoni (quelli alfabetici) qualche volta possono pure mancare, mentre i segni di immagine non possono mancare mai. Una storia a fumetti può essere fatta anche di sole immagini, ma non può essere fatta di sole parole – pena lo smettere di essere una storia a fumetti.

Ho la sensazione che il tipo di concettualizzazione discorsiva e narrativa che un antico Egizio derivava dalla lettura della sua scrittura fosse più simile a quella che un moderno ricava dalla lettura di un discorso a fumetti che non a quella di una normale lettura alfabetica. In questo senso il fumetto è una forma di scrittura aperta, come erano (in misura minore) anche i geroglifici, dove si può sempre introdurre un segno nuovo alla bisogna, e dove anche il modo in cui i segni vengono resi è fortemente significativo.

Certo che, vista in questo modo, la parola scrittura cambia abbastanza senso. Il legame con la parola orale resta importante, ma non è più determinante. Se si possono scrivere direttamente le figure e le idee, senza necessariamente passare attraverso le corrispondenti parole, la scrittura diventa un sistema di comunicazione più rapido e potente, e relativamente svincolato dal linguaggio verbale.

Si potrà sostenere che, in fin dei conti, non si fa che sostituire un codice a un altro. Eppure nemmeno il linguaggio verbale si basa soltanto su codici. Se cambiamo il sostrato materiale, non solo il codice sarà diverso, ma anche tutte le componenti non codificate che l’accompagnano, e il loro specifico funzionamento. Le differenze radicali tra percezione sonora e percezione visiva rendono la scrittura del fumetto (e insieme a lei quella geroglifica) ben lontane dalla scrittura alfabetica – anche rispetto a quello che si può dire, a quello che si può esprimere.

Maria Carmela Betrò, Geroglifici: segni di animali

Giusto un’osservazione veloce (quasi un commento) al post di Roberta Buzzacchino su Sinsemia, perché a mio parere dà credito a un errore concettuale troppo diffuso. Dice la Buzzacchino:

Una mappa mentale è la rappresentazione grafica del pensiero attraverso parole e immagini secondo una struttura gerarchico-associativa che si sviluppa in senso radiale. Essa si basa sulla capacità naturale della mente umana di associare idee e pensieri in maniera non lineare e permette di sfruttare al meglio le potenzialità latenti dell’emisfero destro del nostro cervello, cioè quello che elabora le informazioni in modo globale, creativo, intuitivo, emotivo e farlo lavorare in sinergia con l’emisfero sinistro che invece è logico, razionale. Per questo la mappa mentale può essere considerata come la “traduzione biologica” delle idee.

Ho segnato in rosso le asserzioni che mi interessano (i grassetti invece sono suoi).

Così, in primo luogo non capisco perché il pensiero debba svilupparsi in senso radiale secondo una struttura gerarchico-associativa ad albero. Se anche accettiamo l’idea che sfrutti al meglio le potenzialità latenti dell’emisfero destro (idea che non contesto in sé qui, ma che è comunque discutibile), una struttura ad albero è già una forma piuttosto forte di ordinamento (per quanto non totale), mentre una struttura di carattere associativo dovrebbe piuttosto essere espressa, molto più genericamente, da una rete.

Guarda caso, l’idea della rete come migliore espressione della natura associativa del pensiero ricorreva associata al secondo (e assai più grave) errore già nelle teorizzazioni degli entusiasti dell’ipertesto degli anni Ottanta e primi Novanta. Il secondo errore è infatti quello di fondare la validità delle relazioni non lineari sulla non linearità delle relazioni del nostro cervello: là era la rete ipertestuale, qui è la mappa mentale ad albero, ma entrambi vengono presentati come “traduzione biologica” delle idee.

Ora, non si capisce perché il “tracciare una struttura analoga a quella dei neuroni” dovrebbe fornirci una comunicazione più efficace. E allora perché non anche il “tracciare una struttura analoga a quella degli organi intracellulari”, o a quella delle catene molecolari, o a quella degli atomi o dei nuclei o delle relazioni quantiche all’interno dei protoni? Tra il livello dell’organizzazione neuronale e quello dell’organizzazione del pensiero esiste una quantità di mediazioni spaventosa, che non permette di tracciare nessuna corrispondenza diretta tra loro – ma al massimo una qualche relazione metaforica, e questa potrà avere, a sua volta al massimo, un valore di suggestione; anche perché potrebbe essere legittimamente sostituita da qualsiasi altra metafora ugualmente suggestiva.

Se la sinsemia è utile non è certo per una qualsiasi corrispondenza diretta con il livello biologico. È tanto più semplice e sensato semmai trovare corrispondenze con la rete delle associazioni concettuali, che si sono accumulate nei secoli molto più nelle attività umane e nelle loro registrazioni, che non nella struttura neuronale degli individui. Quando poi il problema non è solo quello della trasmissione del significato, ma anche quello della persuasione e delle formazione culturale, le cose si fanno ulteriormente più complicate.

Anche ammettendo che il principio riduzionista sia valido, le neuroscienze devono ancora fare molta strada per poter ridurre il significato alla neurofisiologia (o, peggio, alla neuroanatomia) – e non sarà comunque, certamente, una relazione diretta.

Judgement in the Other World, from the Book of the Dead. 350 B.C. Sinsemia è un nuovo blog dall’aria molto promettente, il cui tema è la disposizione delle parole nello spazio allo scopo di comunicare, oltre che con le parole stesse, anche con le loro relazioni spaziali e grafiche e le immagini circostanti. Se volete capire più concretamente di che cosa si tratta, dateci un’occhiata, se avete fretta magari solo alle immagini, che sono sufficientemente esplicite da sé. La sinsemia non è una novità. Vi sono esempi storici come quello di Robert Fludd (1619) o quello di Gioacchino da Fiore (sec. XIII), analizzato da Luciano Perondi e Leonardo Romei (gli stessi autori del blog) su Nova 24, supplemento del Sole 24 Ore, il 28 ottobre.

Il post del 26 novembre, sul Codex Mendoza e la scrittura azteca mi fornisce un’occasione per riflettere sulla linearità della scrittura. In altre parole, se gli aztechi (e non solo loro) potevano fare uso di una scrittura non lineare, come mai noi siamo talmente vincolati alla dimensione lineare e sequenziale della scrittura da fare persino fatica a concepire qualcosa che sia insieme scrittura e comunicazione non lineare? Benché vi siano tracce di sinsemia sia nel passato che nel presente, non percepiamo certo questo modo di organizzare la scrittura come normale. Per esempio non lo si insegna a scuola – anzi tutto il nostro insegnamento e l’attività che ne consegue è basato sulla linearità della scrittura; sino a creare delle abitudini totalizzanti: io medesimo, nello scrivere queste righe a difesa della sinsemia, non sono capace di farne davvero uso, e il mio pensiero scrittorio si sviluppa sequenzialmente in un normale (per noi) testo lineare.

Credo che la questione debba essere fatta risalire a due fattori antichi, che sono l’invenzione dell’alfabeto e le ragioni della sua adozione in Grecia. L’alfabeto porta a compimento un processo di fonetizzazione della scrittura che dura millenni. Il suo vantaggio è quello di basarsi su un piccolissimo numero (molto arbitrario) di unità fonetiche consonantiche, con la scommessa che siano sufficienti a trascrivere tutte le parole. Quando l’alfabeto viene inventato, la scrittura dell’area mediorientale era già in larga misura fonetica; ma in quei sistemi di scrittura vi erano comunque moltissimi segni, che facevano riferimento a unità fonetiche a volte semplici come le nostre, ma spesso anche molto più complesse: intere sillabe e oltre.

Di questo tipo erano anche le scritture dell’antico Egitto (geroglifico, ieratico, demotico). Ma non tutti i segni che queste scritture utilizzavano andavano interpretati foneticamente: c’erano anche dei segni, detti determinativi, che rimandavano direttamente all’ambito di significato della parola. Insomma se “lira” fosse stata una parola dell’antico Egitto, ne avrebbe fatto parte o il determinativo per gli strumenti musicali oppure quello per le monete – e avremmo due parole diverse anziché una. Le scritture antiche, dunque, trascrivevano non soltanto il suono, ma anche il senso; e questo permetteva loro di essere lette molto più facilmente con i soli occhi, senza articolare la voce. Anche per questo, l’accostamento alle immagini appariva agli Egizi molto naturale, e le sinsemie sulle pareti delle tombe sono la norma, non l’eccezione.

L’invezione dell’alfabeto, dunque, taglia fuori il senso dalla scrittura diretta. Da quel momento, la parola scritta rinvia esclusivamente a quella orale, la quale a sua volta rinvia al senso. Ed è radicalmente secondo questa modalità che i Greci assumono la scrittura, copiandola dai Fenici, ma adattandola alle proprie esigenze fonetiche: per esempio, aggiungendo le vocali. L’adozione della scrittura in Grecia, intorno al IX-VIII secolo, sembra essere dovuta alla possibilità che essa offriva di memorizzare stabilmente il kleos, ovvero la celebrazione poetica degli eroi, quel genere cruciale per loro (e sino a quel giorno esclusivamente orale) che aveva il suo apice nei poemi omerici (vedi il libro di Jesper Svenbro, Storia della lettura nella Grecia antica, Laterza 1991).

E siccome i Greci scrivevano soltanto per memorizzare meglio quello che essi vivevano esclusivamente attraverso la parola orale, concepirono sempre la scrittura come semplice supporto mnemonico della voce – e mai come un sistema di significazione autonomo. Per questo, nell’antica Grecia, la lettura era un’attività che si svolgeva esclusivamente ad alta voce.

I Romani impararono tutto dai Greci, almeno in questo campo, e la consuetudine della lettura ad alta voce proseguì ininterrotta sino ai primi secoli dopo il Mille. C’è un bel libro di Ivan Illich (Nella vigna del testo. Per un’etologia della lettura, Raffaello Cortina 1994) dove si racconta come la diffusione della filosofia scolastica sconvolse le modalità di lettura (e anche di scrittura), rendendo necessaria una più rapida scansione dei testi, incompatibile con la vocalizzazione. Nasce così la lettura moderna, interiore, quella in cui tutti noi siamo ormai abilissimi.

Nella lettura visiva, le parole non vengono tradotte in suoni nemmeno dentro di noi, se non occasionalmente. Le cogliamo con gli occhi, nella loro interezza e successione; e con gli occhi ne riconsciamo immediatamente anche il senso.

Da questo punto di vista, se le parole sono virtualmente pronte oggi a essere trattate come oggetti visivi, allora anche noi siamo virtualmente pronti ad affrontare i testi sinsemici con la stessa facilità con cui affrontiamo quelli lineari tradizionali. E di fatto è proprio così, oggi – almeno dal punto di vista della fruizione.

Veniamo però da una tradizione che, nel momento in cui la parola ha incominciato a diventare visiva, aveva già alle spalle una determinante letteratura sequenziale, legata alla enunciazione orale della parola. E qualsiasi nuova letteratura non può mai fare a meno di confrontarsi con la vecchia.

Insomma, siamo legati alla scrittura lineare perché ci siamo nati dentro, e perché le nostre stesse radici culturali ci sono nate dentro. Non è quindi colpa della stampa, nonostante essa abbia certamente contribuito, a suo tempo, a separare le parole dalle figure, visto che era diverso il procedimento tecnico per metterle sulla pagina. Figure come quelle di Gioacchino da Fiore erano nella loro epoca dei pezzi unici, irriproducibili se non a rischio di alterarne il senso. In epoca di amanuensi, la scrittura alfabetica rappresentava l’unico strumento di trasmissione del sapere che garantisse una accettabile correttezza di riproduzione. Solo con l’invenzione della stampa diventò dunque facile riprodurre testi che contenessero anche le immagini (come quello di Fludd).

Insomma, la questione è intricata. Ma anche appassionante. Credo che avremo modo di tornarci sopra.

Per il momento, ancora solo un’osservazione di passaggio. C’è almeno un sistema di tipo sinsemico che è diventato recentemente comunicazione normale, in ambito narrativo, nelle culture basate sull’alfabeto. Ed è, ovviamente, il fumetto. Il fumetto, infatti, per esistere, ha bisogno non solo della stampa, ma anche di un sistema molto avanzato di produzione e consumo a stampa.

|

Post recenti

-

Babel, Connessioni: due antologie

-

No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?

-

La spigolatrice callipigia

-

La disalterità di Lella De Marchi

-

Lo scrutare nel buio di Laura Liberale

-

Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni

-

Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti

-

Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet

-

Dopo Mafalda

-

Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)

-

Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale

-

Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti

-

Storie di polli e di donne sedute

-

La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)

-

Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere

-

Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)

-

Scrivono di me, su Bologna in Lettere

-

Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare

-

Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito

-

Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria

|

Some Books of Mine ------------------

------------------

------------------  ------------------  ------------------  ------------------

------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog

|

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti