I manuali italiani di metrica, che spiegano il sistema dei versi italiani così come si è costruito nella tradizione, ci insegnano che i versi con un numero dispari di sillabe (cinque, sette, nove, undici) hanno gli accenti variabili, mentre quelli con un numero pari di sillabe (quattro, sei, otto, dieci) hanno gli accenti fissi. Se si aggiunge che il novenario ha comunque una forma canonica con accenti sulle sillabe 2, 5 e 8, e che il quinario è troppo breve per avere un uso significativo, i versi a disposizione per evitare l’effetto cantilena sono solo due, non a caso i versi classici della poesia italiana: il settenario e l’endecasillabo.

Tra i versi parisillabi, quello che produce al massimo l’effetto cantilena (o filastrocca) è l’ottonario:

La Befana vien di notte

con le scarpe tutte rotte.

Col mantello tutto blu

noci e fichi butta giù.

o anche, come abbiamo visto con Rubino:

Ha la zia dimenticata

la credenza spalancata:

Quadratino di soppiatto

v’entra lesto come un gatto.

Gli accenti sono obbligati sulle sillabe 1 e 5 (deboli), 3 e 7 (forti).

Naturalmente, esistono anche esempi nobili nella poesia italiana, in cui questo clima ossessivo è stato positivamente sfruttato:

Quant’è bella giovinezza

che si fugge tuttavia!

Chi vuol essere lieto, sia:

di doman non c’è certezza.

E naturalmente Giovanni Pascoli ha saputo giocare da maestro sul clima popolaresco che questo andamento da filastrocca suggerisce:

Viene viene la Befana

vien dai monti a notte fonda.

Come è stanca! La circonda

neve, gelo e tramontana.

Al di fuori di questo ristretto sistema di possibilità, comunque, sembra non ci sia spazio per i versi che non siano (quinario) settenario ed endecasillabo, nella poesia italiana. Gli altri versi sono stati usati magari per occasioni diverse, ma sempre dove se ne potesse sfruttare, a qualche titolo, la natura ossessiva.

Questo sistema è così forte per noi che siamo portati ad applicarlo intuitivamente anche alla poesia in altre lingue, specie se non troppo lontane dall’italiano. Eppure, leggendo la poesia spagnola, nonostante la fonetica e la prosodia dello spagnolo siano così simili a quelle dell’italiano, ci accorgiamo che le cose sono parecchio diverse, e il verso di otto sillabe, per esempio, non è affatto una cenerentola dal passo ossessivo: è anzi per gli spagnoli il verso epico per eccellenza, quello in cui è scritto El cantar del mio Cid, il grande poema epico spagnolo; ed è anche il verso in cui Federico García Lorca ha scritto la parte più struggente del suo Llanto para Ignacio Sanchez Mejias.

…

La vaca del viejo mundo

pasaba su triste lengua

sobre un hocico de sangres

derramadas en la arena,

y los toros de Guisando,

casi muerte y casi piedra,

mugieron como dos siglos

hartos de pisar la tierra.

…

Nella versione spagnola dell’ottosillabo (e chiamiamo d’ora in poi così il genere di cui l’ottonario italiano è una specie) non c’è traccia dell’accentazione ossessiva. Gli accenti sono liberi come nei nostri settenario ed endecasillabo.

Leggendo poi un bel manuale di metrica spagnola (Varela Moíño Jauralde – Manual de métrica espanola, Madrid, Editorial Castalia 2005), mi sono reso conto che, nella poesia spagnola, per tutti i versi, pari- o imparisillabi che siano, il sistema degli accenti è mobile.

Ma se García Lorca è in grado di ottenere dal suo ottosillabo una varietà così straordinaria di sfumature emotive, facendo uso di una lingua, come lo spagnolo, tanto simile foneticamente e prosodicamente all’italiano, perché un poeta italiano deve sentirsi legato al modo povero in cui la nostra tradizione ha fatto uso di questo verso?

La cosa mi è balzata di colpo davanti agli occhi in un periodo in cui sia il verso libero, sia l’unica alternativa al verso libero praticata dai poeti italiani del novecento, cioè l’endecasillabo, mi iniziavano a pesare. L’endecasillabo pesa perché ha troppa tradizione sulle spalle, e perché se scrivo versi di getto, senza curarmi del conto delle sillabe, è facile che mi escano sul modello sonoro dell’endecasillabo, sensuale, musicale e suadente – ma troppo segnato, ormai: così che è troppo frequente che, per ogni endecasillabo che mi esce dalla penna, mi balzino dopo poco agli occhi innumerevoli precedenti letterari.

Qualcosa di simile succede con il verso libero, che è il verso del novecento italiano, e che è il verso più difficile da usare; perché non libera affatto chi scrive, ma gli propone nuovi vincoli mentre lo libera dai vecchi, e aggiunge possibilità da un lato mentre le toglie dall’altro.

Dunque per un poeta va bene avere nell’ambito delle possibilità di scrittura il verso libero e l’endecasillabo, ma a patto che vi siano davvero altre possibilità liberamente percorribili.

E così ho incominciato a provare il verso di otto sillabe, e quelli di nove e dieci e dodici e più, sforzandomi di farne uso come versi ad accenti mobili. La regolarità del verso mi garantisce un certo ritmo di fondo su cui giocare, ma la sua novità mi protegge dal sentirlo come abusato. La presenza di un ritmo metrico di fondo mi permette poi di contrastarlo o assecondarlo con il ritmo sintattico.

Alla lunga, questo uso mi fa capire come anche dell’endecasillabo si possa fare (con molta più difficoltà, certamente) anche un uso non canonico.

Sparsi tra altri, ma non difficili da individuare, potete leggere qui gli effetti di queste mie scoperte.

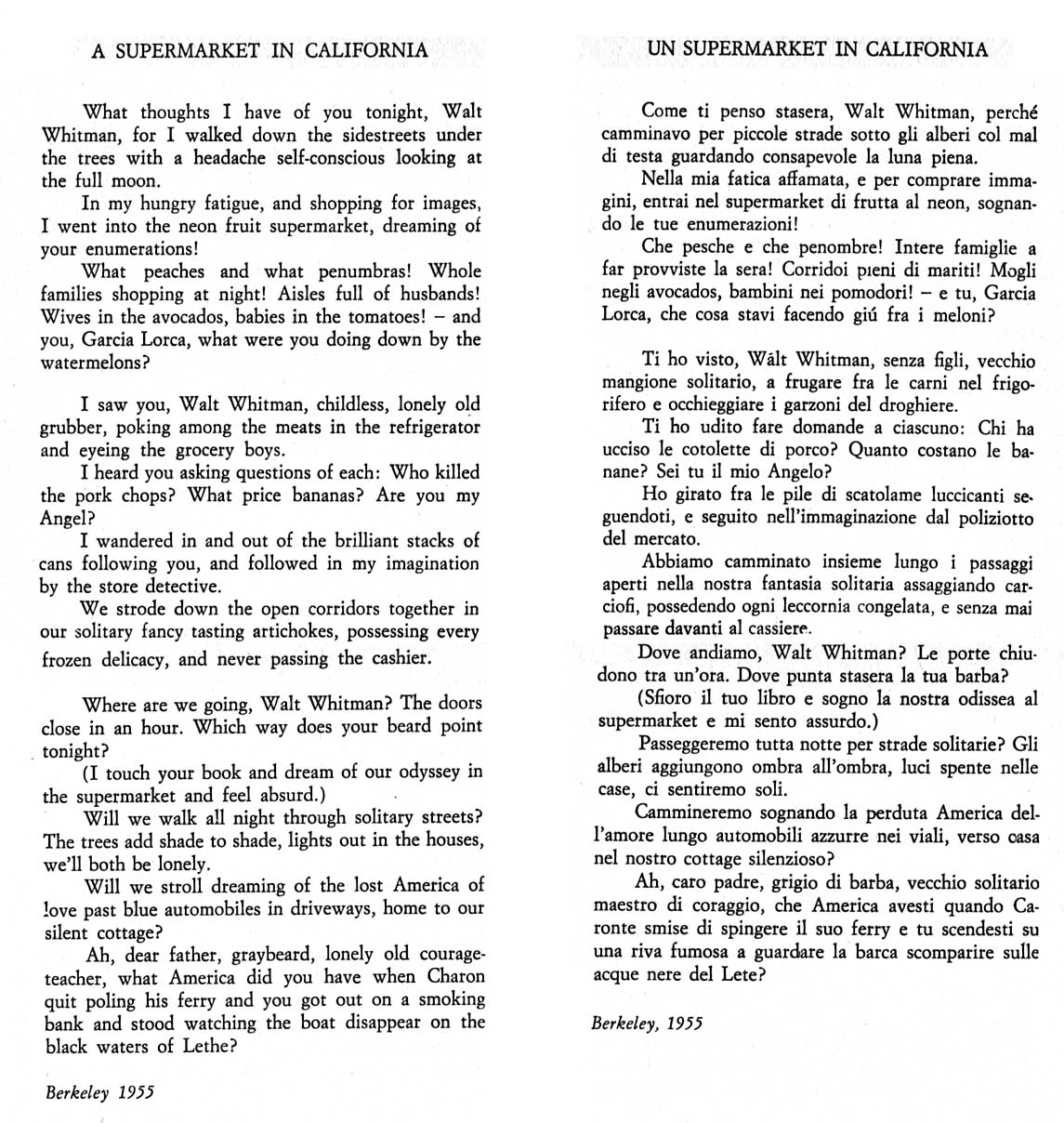

Pochi poeti hanno suscitato in altri poeti emozioni profonde come Walt Whitman. L’immagine del bel vecchio con la grande barba grigia è rimasta incistata dentro molti. Forse, al di là della grandezza della sua poesia, è stata cruciale la sua costruzione del mito di un paese giovane e in grande crescita, e la sua capacità di inventare questo mito trascrivendolo con forme nuovissime e potentemente incisive.

Pochi poeti hanno suscitato in altri poeti emozioni profonde come Walt Whitman. L’immagine del bel vecchio con la grande barba grigia è rimasta incistata dentro molti. Forse, al di là della grandezza della sua poesia, è stata cruciale la sua costruzione del mito di un paese giovane e in grande crescita, e la sua capacità di inventare questo mito trascrivendolo con forme nuovissime e potentemente incisive.

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti