Alan Moore & Melinda Gebbie, "Lost Girls" (Magic Press) cap. 10 pp.2-3 (trad. Leonardo Rizzi) Gironzolando per gli stand del Comicon l’altra settimana, capito allo stand di Magic Press, e noto i tre volumi di Lost Girls in vendita a prezzo ribassato. Mi pare indelicato indagare, ma questa svendita mi sembra un indizio di qualche problema nelle vendite del prodotto – tanto più che non devo nemmeno chiederlo e (in virtù del mio essere un noto critico) vengo facilmente omaggiato dell’opera, con il suggerimento che magari un po’ ne parli. Ecco, ne parlo, ma non per riconoscenza rispetto al (comunque gradito) omaggio. Ne parlo perché il lavoro di Alan Moore e Melinda Gebbie mi pone un problema, e i problemi sono sempre qualcosa di interessante di cui parlare.

Lost Girls è nato nel 1991, per la rivista/almanacco Taboo, e su quella avevo, all’epoca, letto qualche episodio sparso. Non mi aveva colpito molto; ma non si può basare un giudizio solo su degli scampoli. E solo adesso, finalmente, l’ho letto per intero. La versione in volume (dopo sedici anni di produzione) è solo del 2006 (negli USA) e del 2008 (in UK e in Italia). Negli USA ha venduto moltissimo. Qui, non so in verità, ma ho il sospetto che non sia andata allo stesso modo.

Intendiamoci: se è andata così non è colpa dell’edizione. I tre volumi della Magic sono molto belli e ben stampati. La traduzione non mostra negligenze (potrei anche dire che è buona, ma non ho sottomano l’originale per confronto). Tutto, di quello che un editore può fare, mi pare sostanzialmente al meglio.

E allora come mai un’opera che si presenta esplicitamente (parole del suo autore) come pornografica, che è piena di sesso esplicito, e che è stata scritta da uno dei più celebrati autori di fumetti al mondo, finisce per essere venduta sottocosto? Potrebbe essere solo che ne hanno stampato troppe copie e, pur avendone vendute molte, molte ne sono anche rimaste. Certo, potrebbe essere benissimo così.

Però, dovendo giudicare sulla base dell’effetto che il lavoro di Moore e della Gebbie ha fatto su di me, non sarei stupito dal sapere che non ha venduto gran che. Ma andiamo con ordine.

Un’opera pornografica, dicevamo, e quindi ovviamente piena di sesso esplicito, e di tutti i tipi: un catalogo abbastanza completo. Questo, di per sé, dovrebbe essere già un motivo per essere apprezzata e comperata da un maschio adulto italiano. E l’ha scritta Alan Moore, e dunque l’opera è piena, anzi rigurgitante di citazioni letterarie; anzi è interamente costruita su citazioni letterarie rivoltate in termini erotici (per i dettagli, se non conoscete l’opera, date un’occhiata alla voce di Wikipedia, ma quella in inglese; in italiano è molto succinta). Descritta così, Lost Girls dovrebbe essere una chicca per un maschio intellettuale, che potrebbe solleticare insieme sia il suo eros che la sua sensibilità culturale – non foss’altro per la somiglianza che, data già solo questa descrizione, essa porterebbe nei confronti di opere del marchese De Sade, tipo La filosofia nel boudoir.

Sarà forse perché, tolto qualche sprazzo, io mi annoio anche a leggere De Sade; ma questo Lost Girls, tolto qualche sprazzo, finisce per apparirmi di una noia mortale. Non è colpa della Gebbie, credo. Come disegnatrice magari lei non è Brian Bolland o Brian Talbot; però se la cava comunque meglio di Dave Gibbons, e se pensiamo a cosa Moore è riuscito a tirar fuori da Gibbons, non sarebbe dovuto essergli difficile tirarlo fuori pure da lei.

Il problema, io credo, è proprio Alan Moore. Siamo tutti d’accordo (e io per primo) che Watchmen è una delle opere chiave della storia del fumetto; geniale e intrigante sia nel soggetto che nel modo in cui è stato poi sceneggiato. Ho adorato Swamp Thing del periodo Moore, e apprezzato moltissimo varie altre cose successive scritte da lui. Ma non tutte. A forza di leggere, per esempio, le storie superomistiche di Moore (anche quelle che sono in verità delle parodie), si sviluppa una specie di stanchezza per i suoi dialoghi interminabili durante altrettanto interminabili passeggiate, e per il rigore geometrico delle sue simmetriche progressioni narrative – persino quando poi si resta a bocca aperta per l’intelligenza di certe sue soluzioni.

Ecco il punto. Leggete Lost Girls, e dopo un po’ sarete prigionieri dei suoi giochi letterari. E, a questo punto, o vi divertite a scoprire a cosa si sta riferendo o che cosa sta citando l’autore, oppure incominciate a essere un po’ stufi di racconti paralleli, di simmetrie di design, di paragoni tra realtà e storie nella storia (ricordate a mente o riportate da un libro). A un certo punto questa dimensione cerebrale diventerà talmente ossessionante che poco importerà che sotto i vostri occhi si stia svolgendo un’orgia oppure un dibattito culturale.

Lost Girls è così. Siccome la pornografia è di solito (su questo Moore ha ragione) il regno del banale e del noioso, insomma del brutto, teniamola come tema di sfondo, come occasione per parlare d’altro. Eppure questo altro, non potendo appoggiarsi qui che sulla pornografia, finisce per apparire freddo e astruso, un divertissement intellettuale – o, se preferite, visto il tema, una masturbazione mentale. Alla fine, il libro è pornografico e insieme non lo è, perché è troppo intellettuale; tutto si vede, del sesso, anche troppo, ma dopo un po’ non ce ne importa nulla. Perché quello che manca (quasi) interamente in queste pagine, incredibilmente, sembra essere proprio l’eros, quella cosa che ammicca e ci eccita.

Sarà magari perché Lost Girls è nato per essere fruito in brevi episodi di otto pagine, e non in un unica sequenza di duecentoquaranta. Magari, a leggerne una alla settimana, l’eros potrebbe anche rimanere in vista. Ma non mi sembra che l’eros interessi davvero a Moore; si ha piuttosto l’impressione che gli interessi il gioco geometrico degli incastri letterari, il riuscire a riraccontare coerentemente in termini erotici la storia di Alice (in Worderland), quella di Dorothy (nel regno di Oz) e quella di Wendy (alle prese con Peter Pan). Una sorta di parole incrociate di alto bordo, insomma, che funziona (e come funziona!) quando la posta è quella del racconto critico sui supereroi; ma che davvero fa fatica a incocciarsi con l’eros, quello che prende!

Alla fin dei conti, la cosa più erotica che ho trovato in Lost Girls è l’idea che ci fosse uno sceneggiatore maschio che scriveva delle storie pornografiche per farle disegnare a un’artista femmina, la quale si trovava così “costretta” a dare figura (grafica) alle fantasie (spiegate a parole) di lui. Non c’è molto da stupirsi che alla fine dell’impresa i due si siano sposati: lo ammette lo stesso Moore.

“I’d recommend to anybody working on their relationship that they should try embarking on a 16-year elaborate pornography together,” joked Moore. “I think they’ll find it works wonders.” (da qui)

Dettagli (1) Specificando un principio che vale per qualsiasi prodotto estetico, quello della molteplicità delle interpretazioni, credo che una buona fotografia abbia sempre (almeno) due sensi. C’è un senso palese, che passa attraverso il dettaglio di mondo che la fotografia ha immortalato, e c’è un senso meno evidente (o una quantità di sensi meno evidenti), che è quello dei rimandi impliciti ad altro – non foss’altro, questo “altro”, che un’organizzazione plastica interessante, che magari l’occhio del comune guardante non sarebbe stato capace di cogliere senza il suggerimento della fotografia stessa.

Una cattiva fotografia può essere lo stesso una foto interessante, ma il suo interesse deriva specificamente dall’interesse di ciò che in essa è ritratto. Una buona fotografia è una fotografia che è interessante in quanto tale, come immagine in sé, che conduce il proprio discorso a partire da un dettaglio di mondo, rendendolo interessante a prescindere dal suo essere interessante di per sé.

Le foto che proverò a postare la domenica, da oggi in poi, finché non mi stanco, sono foto di dettagli, come questa, dove il mondo rappresentato non richiamerebbe di per sé di solito un particolare interesse: nel caso specifico, per esempio, basta entrare in un bosco per avere attorno a noi innumerevoli figure come questa, e certo non passeremmo il nostro tempo a osservarle con attenzione.

E tuttavia queste foto colpiscono (colpiscono almeno me), e colpiscono per qualche motivo. A me viene in mente, per esempio, che un secolo di pittura astratta alle spalle ci ha abituato a godere di forme di cui i nostri trisnonni ancora non sapevano godere. Ma in realtà queste forme erano, grosso modo, già presenti nel mondo attorno a noi; solo che erano nascoste dal fatto di essere dappertutto, senza corrispondere a oggetti – e la pittura figurativa era pittura di oggetti. La fotografia ci può rivelare l’onnipresenza di queste forme. Già lo sapeva Stieglitz con i suoi Equivalents. Certo, lui era un po’ più bravo. Su questo non ho molti dubbi.

La casa pastelli Ha diritto, l’autore di una foto, di dire che quella foto gli piace moltissimo, che è proprio bella?

Del resto (visto anche il luogo in cui la foto è stata scattata) vale sempre il detto “ogni scarrafone è bbello a mamma sua”. Mi difendo seguendo due linee: la prima è quella per cui sono comunque tante le foto che ho scattato io che restano per me scarrafoni anche se io sono la loro mamma; la seconda è che, tutto sommato, l’occhio del fotografo non fa che selezionare e trasmettere qualcosa che nel mondo esiste ed è interessante pure senza di lui (qualche volta certo senza di lui non se ne accorgerebbe nessuno).

Perché questa foto mi piace così tanto? Be’, ci sono le solite geometrie, ma c’è anche quella spirale quasi al centro, e quei colori quasi a pastello, con appena qualche guizzo vivace qua e là, come se tutto l’insieme fosse in realtà disegnato da un Liotard magari stanco di fare ritratti o nature morte.

O è magari questo un po’ irreale giustapporsi di piani, quasi di scatole, rosa ma solcate di azzurro e di grigio. Se non sapessi che questo posto c’è, penserei davvero che si tratta di una città invisibile, disegnata dai pastelli di un pittore un po’ maniacale.

10 Maggio 2012 | Tags: fumetto | Category: fumetto | Ecco come si presenta l’anteprima per i librai del mio prossimo libro sui fumetti, nel catalogo Tunuè. In uscita intorno a giugno.

Maestri del fumetto, Dal catalogo anteprime Tunuè

9 Maggio 2012 | Tags: Lope de Vega, poesia | Category: poesia | Desmayarse, atreverse, estar furioso,

áspero, tierno, liberal, esquivo,

alentado, mortal, difunto, vivo,

leal, traidor, cobarde y animoso;

no hallar fuera del bien centro y reposo,

mostrarse alegre, triste, humilde, altivo,

enojado, valiente, fugitivo,

satisfecho, ofendido, receloso;

huir el rostro al claro desengaño,

beber veneno por licor süave,

olvidar el provecho, amar el daño;

creer que un cielo en un infierno cabe,

dar la vida y el alma a un desengaño;

esto es amor, quien lo probó lo sabe.

—————————–

Abbandonarsi, ardire, esser furioso,

tenero, aspro, liberale, schivo,

animoso, accasciato, morto, vivo,

leale, infido, vile e coraggioso;

non trovar fuor del bene agio e riposo ,

mostrarsi altero, mite, egro, giulivo ,

stizzito, pusillanime, aggressivo,

soddisfatto, adontato, sospettoso;

voltar le spalle al chiaro disinganno,

bere veleno per liquore grato,

scordarsi del profitto, amare il danno;

creder che un cielo è in un inferno entrato,

dar l’anima e la vita a un disinganno:

quest’è amore: lo sa chi l’ha provato.

Non è una poesia di un autore contemporaneo, questa. L’ha scritta Lope Félix de Vega y Carpio intorno al 1600 (pubblicata in Rimas, 1604, qui nella traduzione di Roberto Paoli, Liriche, Einaudi, 1974).

Lope de Vega è uno dei grandi autori del periodo d’oro (el siglo de oro) della letteratura spagnola, con Cervantes, Góngora, Quevedo e (qualche anno dopo) Calderón de la Barca. Ricordo che, la prima volta che lo lessi, mi colpì, nelle sue liriche, una singolare assonanza di temi e di modi con le Canzoni popolari di García Lorca. Non sapevo, allora, che García Lorca, insieme a un gruppo di poeti della sua generazione, era stato protagonista del cosiddetto gongorismo, ovvero una rivalutazione e ispirazione poetica a Luis de Góngora, e alla poesia del suo tempo. In qualche modo, dunque, la poesia spagnola del Novecento è figlia diretta di quella del siglo de oro. Non c’è da stupirsi di trovare delle convergenze, a distanza di tre secoli.

Nel leggere questi versi, bisogna tenere presente che l’endecasillabo e il sonetto non sono forme native della poesia spagnola. Per gli italiani, l’endecasillabo è il verso epico e lirico tradizionale, e il sonetto una delle forme principali attraverso cui la poesia si è sempre espressa, da Giacomo da Lentini in poi. Per gli spagnoli, endecasillabo e sonetto giungono insieme con il petrarchismo, una moda italiana che si diffonde nel Cinquecento, a sostituire (e solo in parte) i metri della tradizione.

I grandi poeti spagnoli del Cinquecento scrivono dunque all’interno della cornice petrarchista, nel mito della poesia italiana. Ma basta leggere Lope de Vega per rendersi conto di quanto particolare sia questa adesione alla regola petrarchista, ormai quasi solo una facciata metrica, attraverso cui si manifestano ben altre disposizioni poetiche. Dov’è, per esempio, l’io lirico in questo componimento? C’è qualcuno che dice io, o che racconta della propria interiorità?

Quello che io trovo straordinario, in questi versi, è il crescendo maestoso di inaccettabili atteggiamenti l’uno contrario all’altro, che si alternano ora parola per parola, ora verso per verso, sempre più accesi, lasciando sempre meno comprensibile, verso dopo verso, il senso del discorso. Così, verso dopo verso la tensione cresce sempre di più: di che cosa ci sta parlando costui? Che cos’è questa roba così assurda?

La soluzione arriva tutta di un colpo proprio alla fine, con un fantastico coup de théatre: “esto es amor, quien lo probó lo sabe”. Ed ecco che, improvvisamente, tutto si spiega; noi tutti l’abbiamo provato; tutti riconosciamo la verità e il senso delle sue parole. Nella cornice classica e petrarchesca ed elegante del sonetto, Lope de Vega incastona un combattimento furibondo e un tensione altissima, destinata a risolversi con una specie di cannonata finale. Non è difficile riconoscere in questi versi lo stesso amore dei paradossi, della teatralità e dell’ironia che anima il coevo Don Chisciotte.

La cornice petrarchesca mantiene questi versi sufficientemente distanti da noi. Ma se potessimo fare astrazione da questa maniera – che per un’italiano è ancora più definitoria che per uno spagnolo – non potremmo riconoscere qualcosa, in questi versi, di molto più vicino? In fondo, nella Spagna degli anni Venti del Novecento, i confini tra gongorismo e surrealismo sono stati davvero molto labili.

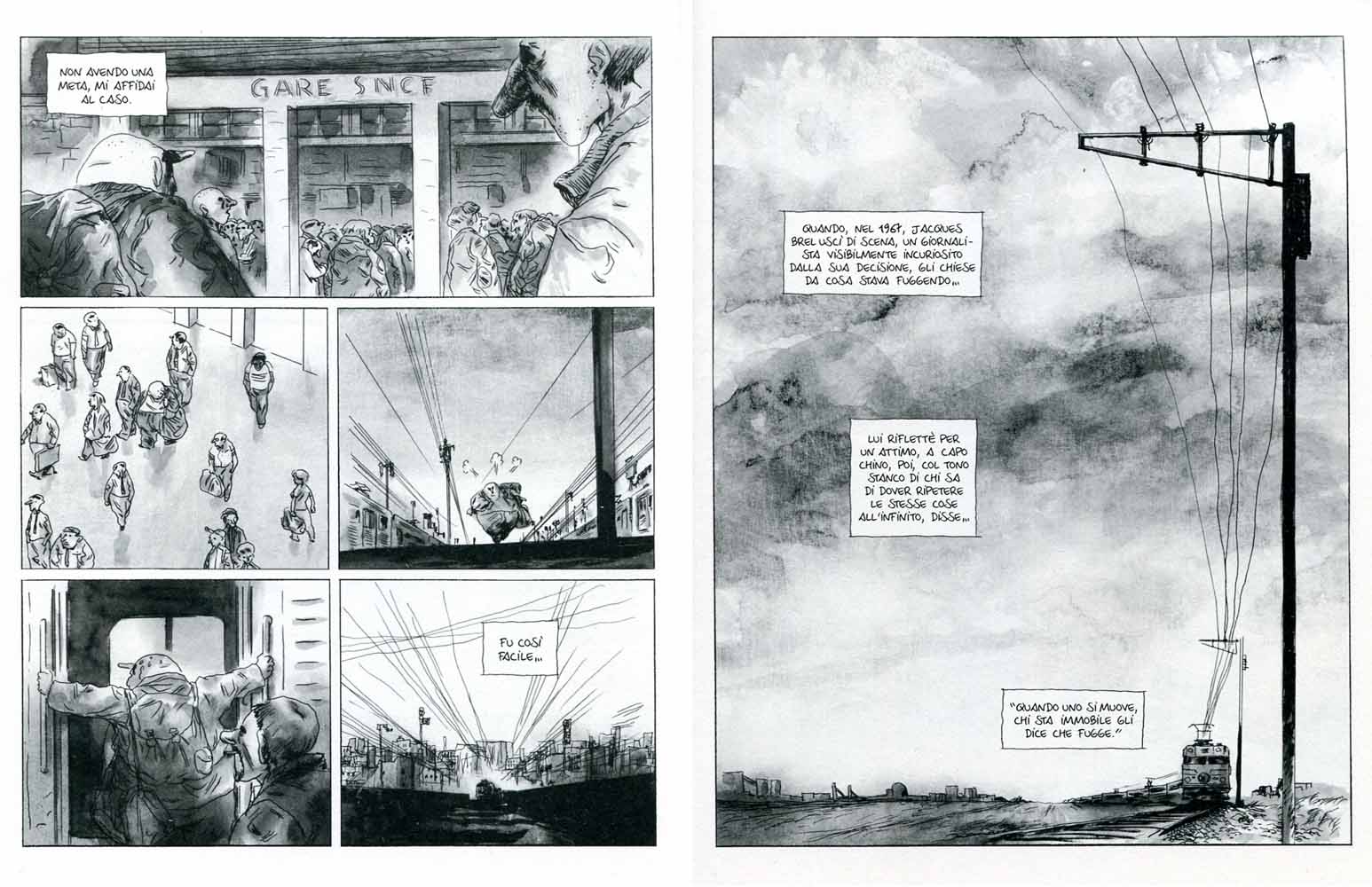

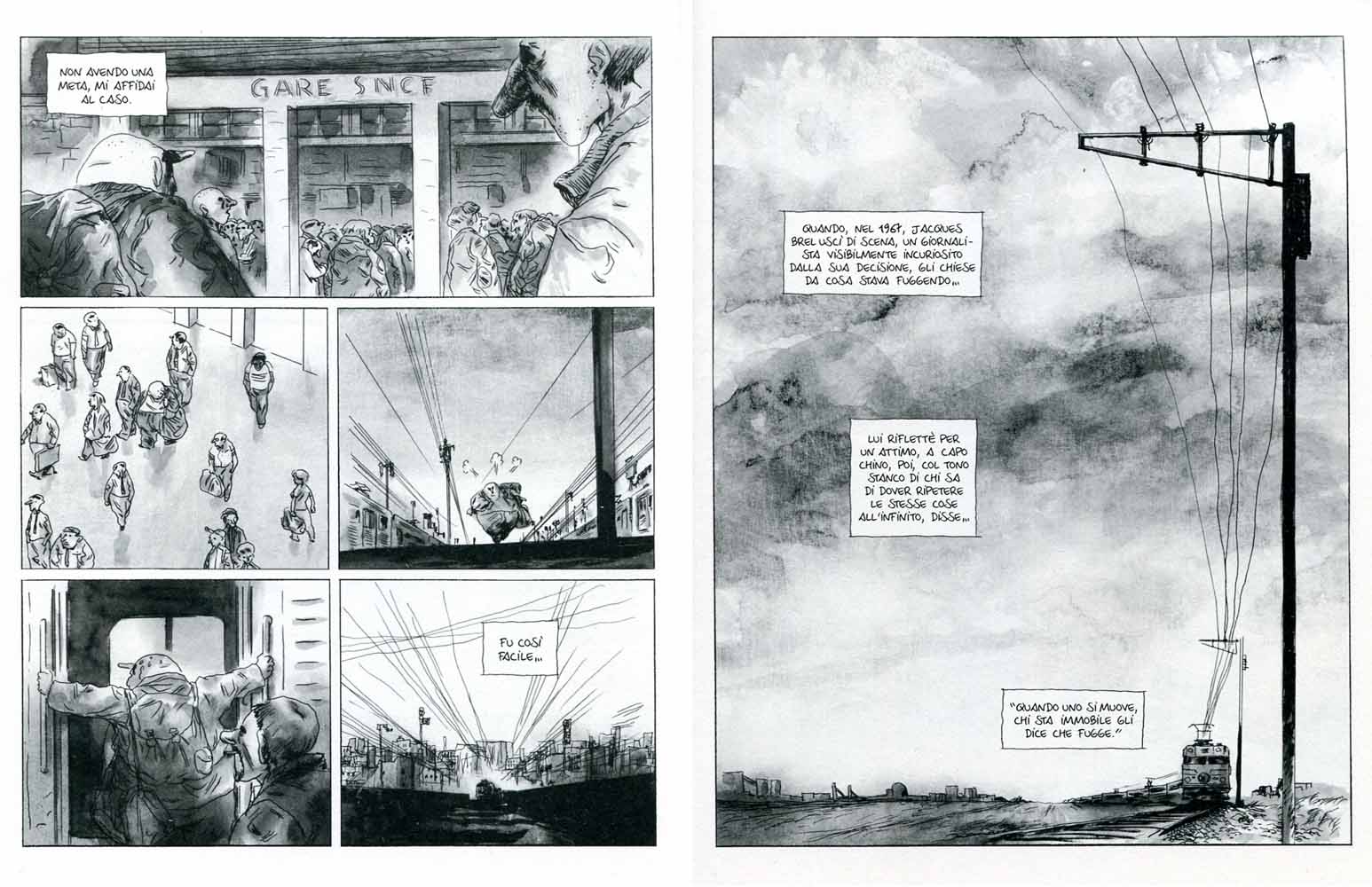

Manu Larcenet, "Blast" vol.1, Coconino Press 2012, pp.92-93 (trad. di Francesca Scala) Non si può non notare il debito nei confronti di Gipi e dei suoi paesaggi luminosi dal cielo enorme, sin dalla prima pagina di Blast; come anche, spesso, nel rapporto tra il segno del pennino e i grigi della colorazione. Manu Larcenet è però un autore troppo originale e capace, e il debito, indubbio, appare perfettamente digerito. Come pure ben digerito appare l’altro debito, ancora più netto e forte, quello narrativo nei confronti di Georges Simenon: proprio come in Lettera al mio giudice o ne La camera azzurra, un reo confesso racconta infatti qui ai rappresentanti della giustizia i precedenti di un delitto di cui sappiamo solo che c’è stato, mentre nulla sappiamo del chi l’abbia subito, del cosa e del come.

Colui che racconta è un uomo di una grassezza enorme, quasi ripugnante, uno che, in seguito alla morte del padre, è fuggito dalla vita tutto sommato normale che conduceva. Scomparso il padre, è svanito anche il principio del dovere, quello che lo teneva legato alla vita civile, e la sua irrequietezza interiore ha preso il sopravvento, rendendolo un clochard, alla ricerca di qualcosa che nemmeno a lui è chiaro, ma è certamente diverso. E, di quando in quando arriva il blast.

Il blast è uno stato mentale di illuminazione, che giunge d’improvviso, e ti travolge, ti trasporta altrove, ti fa vedere i colori di un universo altrimenti in bianco e nero. In preda al blast il pesante protagonista può volare, può trovarsi di fronte ai mohai dell’Isola di Pasqua.

L’imputato è poetico e ironico nel suo racconto, di fronte a due poliziotti che non capiscono, ma sono costretti ad ascoltare. È profondo come un colpevole di Simenon, che ormai non ha remore nel raccontarsi – ma qui, poi, il racconto è sostanzilmente visivo.

Se conoscete Larcenet per le sue prove recenti (Lo scontro quotidiano, Ritorno alla terra) avrete in mente un umorista sottile e profondo, dal tratto semplice e arguto, adatto alle gag, e che lavora sui piccoli sentimenti della quotidianità. Qui siamo altrove. La sensibilità dell’autore è la stessa, ma ci troviamo all’interno di una grande storia, dai toni drammatici, di cui il volume di cui sto parlando rappresenta solo il primo episodio. Quel medesimo tratto viene a raccontare adesso una storia estrema.

Forse davvero Larcenet ha imparato da Gipi a utilizzare strumenti umoristici, insieme a strumenti lirici, per raccontare il dramma; a usare il paesaggio per rendere gli stati d’animo, ad alternare ironia e intensità, pennino e pennello. Questo Blast è comunque una bella sorpresa, di cui si aspetta davvero il seguito, come nel più avvincente dei gialli esistenzialisti e disperati del grande scrittore belga.

La bella cartolina Una cartolina, più o meno, presa evidentemente da qui. Ma almeno, mi sembra, una bella cartolina.

Quand’è che una foto di paesaggio ci appare una cartolina? Direi: quando corrisponde ai dettami del pittoresco; quando la sua descrizione di un luogo è come i dettami del turismo ci fanno aspettare che debba essere. Poi, quando una cartolina è una bella cartolina vuol dire che ha un certo gusto costruttivo e magari dimostra una qualche originalità nel modo in cui si adegua a questi dettami.

Qui, forse, è il piccolo straniamento che deriva dal fatto (non immediatamente evidente) che la foto è stata presa d’inverno – stagione poco adatta al turismo culturale; e quindi il mondo descritto è un po’ meno meraviglioso dell’eterna primavera che una cartolina ideale dovrebbe sempre mostrare. E, forse, il rapporto tra linee orizzontali e verticali, rette e curve, cultura e natura, colori caldi e colori freddi, mantiene qualche interesse.

Insomma, la foto continua a piacermi, e insieme continuo a vederci la cartolina che è. Magari avrei un futuro nel campo.

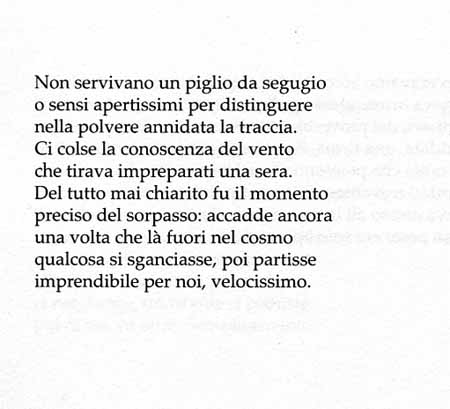

2 Maggio 2012 | Tags: Marco Bini, poesia | Category: poesia |  Marco Bini, da "Conoscenza del vento", Giuliano Ladolfi Editore 2011 Quali echi di altri poeti si sentono in questi versi? Montale? De Angelis? O bisogna volgersi verso l’universo poetico in lingua inglese, come mi suggerisce – a voce – lo stesso autore? Ho incrociato questo testo quasi per caso, a una delle presentazioni che Sergio Rotino organizza, a Bologna, per MelBooks. Mi ha colpito. Ne parlo.

Bini ha una lingua molto musicale, intimamente legata all’andamento del verso classico italiano (endecasillabo, settenario…) ma senza nessuna adesione programmatica a una quantità sillabica precisa. Un modo di utilizzare il verso che ricorda, appunto, quello di Montale, cioè fatto a orecchio, ma con un orecchio ben consapevole e carico di ritmi poetici assestati. Qui si avverte questa sapienza persino nella distribuzione degli enjambement, o nell’utilizzo occasionale delle rime.

Questa andatura musicale (di quel passo musicale che caratterizza la poesia, e non la musica in senso stretto) ha buon gioco quindi nel trasformare gli oggetti in correlativi oggettivi, e il susseguirsi delle situazioni in allusioni ed enigmi. È così che Bini costruisce il senso magico del mondo, senza mai cadere in banalità, nei luoghi comuni facili del poetese. Persino il vento – così facile ai poeti della domenica – ci coglie qui (sotto) impreparati, per il modo trasversale in cui compare.

Non ci sono parole proibite, in poesia. Saba sapeva scrivere versi straordinari sulla rima più antica difficile del mondo: fiore / amore. Il problema è come queste parole entrano in scena; o come entra in scena l’io; o come entri in scena qualsiasi cosa che entra in scena. Il sistema delle allusioni dà il senso pieno alle parole. Può bastare un ritmo per sconvolgere tutto, che sia il ritmo degli accenti, o il ritmo delle situazioni nominate o evocate.

Marco Bini, da "Conoscenza del vento", Giuliano Ladolfi Editore 2011

Sydney Jordan, dettaglio da una striscia di "Jeff Hawke", Gennaio 1971 Questa immagine ad alta risoluzione è stata scansionata direttamente dall’originale di Sydney Jordan conservato presso il Fondo Enrico Gregotti. Ingranditela in un’altra finestra per osservare i dettagli.

Jordan è un illustratore classico, e per di più è britannico. Non ci si può aspettare da lui una particolare originalità nel modo di disegnare. Eppure, come sa benissimo qualunque appassionato di Jeff Hawke (e tra questi ci sono anch’io), il mestiere di Jordan ha saputo dar vita a una delle più belle saghe fumettistiche del XX secolo. Non c’è dubbio, in questa saga, che siano l’intreccio e le invenzioni narrative di Willie Patterson a costituire la principale attrazione; ma se Jordan non fosse stato il maestro del disegno che era, il fascino dei racconti di Patterson non sarebbe mai arrivato al lettore. E Jordan sapeva essere, da bravo inglese, sia drammatico che ironico, sia realistico che teatrale.

Questa vignetta rappresenta il momento in cui Hawke scopre che per le civiltà aliene noi siamo solo dei pericolosi selvaggi, tanto da circondare il sistema solare con una serie di satelliti di avvertimento, proprio come quando sulle antiche mappe si trovava scritto “Hic sunt leones”. È il momento della scoperta drammatica, e l’illuminazione radente e violenta dal basso serve per dare ulteriore enfasi a questo primissimo piano a sua volta visto dal basso.

Il retino viene utilizzato insieme con le tessiture del pennino. Qui – va precisato – l’effetto è però ancora più forte che nelle versioni a stampa, perché col tempo la colla del retino è ingiallita, e nella scansione in bianco e nero fornisce un fondo grigio a quella parte dell’immagine, fondo che nella stampa originale non c’è. All’immagine rimpicciolita per la stampa, però, la scuritura fornita dal retino è sufficiente, mentre l’ulteriore lavoro realizzato a pennino dà profondità e rilievo alle diverse aree del volto. C’è anche un po’ di biacca bianca, per dar luce al microfono. L’effetto, come spesso nel lavoro di Jordan, non è né statico né particolarmente dinamico; guardate però quella bella linea sinuosa che separa la zona della luce da quella dell’ombra, attraversando naso e fronte del personaggio: il dinamismo è implicito: se la storia lo suggerisce, la figura diventa facilmente dinamica; se invece la storia non lo fa, abbiamo solo un effetto tensivo – nel caso specifico, appunto, drammatico.

Certo, siamo lontani le miglia, in questa immagine, dalle raffinatezze degli inchiostri di Alex Raymond, o di Magnus, o di Pratt. Il tratto di Jordan è tutto fuorché elegante. Eppure questa apparente sporcizia di linee costruisce benissimo il suo teatro, e ci tiene incollati lì. I lettori di Jeff Hawke lo sanno benissimo. Nell’arte di Jordan ci sta anche il non farsi notare.

Alberi cielo case e neon Qui ci sono due ordini di cose che mi colpiscono: da un lato il contrasto tra l’azzurro apocalittico del cielo e quello, altrettanto apocalittico ma per tutt’altre ragioni, del neon in basso; dall’altro il rapporto tra le masse irregolari degli oggetti naturali (nuvole, alberi) e le geometrie di quelli umani.

Insomma, contrasti di luce e contrasti di forma; proprio quelle cose che la fotografia, qualche volta, è in grado di cogliere meglio dello sguardo naturale, troppo distrato dalle mille evenienze del presente. Anche quando la foto è un po’ fuori fuoco, magari persino in tantino mossa, come qui.

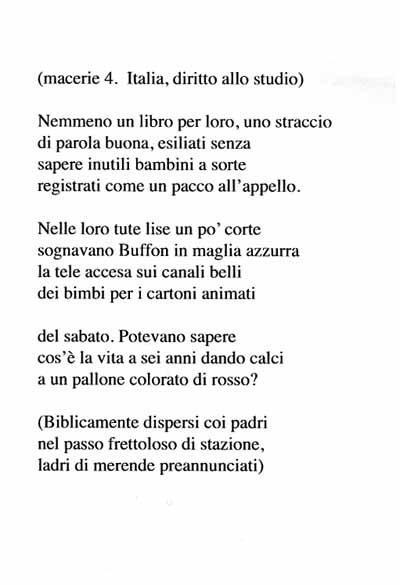

26 Aprile 2012 | Tags: endecasillabo, Ivan Fedeli, poesia | Category: poesia |  Ivan Fedeli, da "Virus" (Dot.com Press 2011) Ancora sulle strategie di distacco, di distanza, per parlare del male (a seguito del post di qualche settimana fa sul parlare dell’orrore). L’endecasillabo di Ivan Fedeli sembra ricollegarci a Dante, e in qualche modo lo fa, ma senza nessuna esplicita citazione.

Il punto, semmai, è che anche Dante stesso si trovava a suo tempo di fronte al problema di esprimere il male; ma non aveva molta scelta, dal punto di vista metrico. D’altra parte, l’endecasillabo era allora un verso giovane, e non era ancora carico di secoli di petrarchismo. La scelta di riempire l’Inferno di “rime aspre e chiocce” è indubbiamente deliberata, ma certamente quelle rime sono apparse ai lettori dei secoli successivi, abituati all’eleganza un po’ manierata del petrarchismo, ancora più aspre e chiocce che a lui, e ai suoi contemporanei.

Scegliere l’endecasillabo oggi vuole perciò dire mettersi in relazione (magari per contrasto) assai di più con la tradizione petrarchesca che con quella di Dante: ed è per questo che la ricerca di un linguaggio aspro che sia contemporaneo, ma espresso in endecasillabi, appare comunque una mossa così violenta, così straniante. Qui, nei versi citati sopra, il male non è l’orrore dell’Inferno, bensì la banalità del quotidiano, il calcio, i cartoni animati del sabato: non ne muore nessuno; nessuno si ritrova straziato dalle grinfie di un demonio. Il male è questa acquiescienza al banale, all’ignoranza, specie se proiettata sui bambini.

In questa prospettiva, il ritmo ossessivo del verso regolare – anche quando così mosso come quello dell’endecasillabo, sancito dalla cesura di fine verso, persino quando questa viene affievolita dall’enjambement – diventa manifestazione di un’altra ossessione, quella di questa quotidianità. Qui non c’è l’orrore che stordisce, quello che colpisce con violenza; c’è il piccolo male della povertà culturale, della stupidità, della quotidiana ripetizione degli stereotipi; quella roba, insomma, su cui Berlusconi e la Lega hanno costruito il loro potere in Italia. Qualcosa che non è degno di un’epica, ma può essere espresso (poeticamente) attraverso un’ossessione.

Paradossalmente, quindi, l’endecasillabo si trova qui a lavorare al contrario di come è stato condotto a lavorare nella tradizione petrachesca, diventando quasi una sorta di ossessivo ottonario – senza però quella componente popolare e grottesca che il ritmo ribattuto dell’ottonario porta comunque con sé. E persino la struttura del sonetto (che incontriamo qui e in alcuni altri componimenti della raccolta, ma che non è così pervasiva come l’adozione dell’endecasillabo) finisce per diventare un riferimento a rovescio: un riferimento a una tradizione che è presente solo nella lamentazione per la sua assenza, e che può apparire solo come simulacro, un po’ perché non ci rappresenta più, e un po’ perché sarebbe forse bello che ci potesse rappresentare ancora, visto quello che l’ha sostituita nella cultura di massa dentro cui inevitabilmente viviamo.

Ecco quindi come, trasversalmente, Fedeli rimanda a Dante, insieme contrapponendolo al petrarchismo e insieme rievocandolo e insieme utilizzando un procedimento in qualche modo analogo al suo, se pur in termini adatti a esprimere il male del nostro tempo, e non quello del suo. Inevitabile, in una dialettica di questo tipo, che forme antiche si trovino a produrre effetti nuovi. La tradizione non è qualcosa che se ne sta lì, da rimpiangere: bisogna conoscerla per saperla, piuttosto, riadoperare.

Joan Sfar, "Il Gatto del rabbino" Quando mi è capitato per la prima volta in mano Il gatto del rabbino di Joann Sfar, non ci ha messo molto a conquistarmi. Dopo tre pagine ero già appeso al fascino di questo racconto insieme quotidiano e magico – come solo Sfar sa fare. Recentemente, a Bilbolbul, ho visto anche il film d’animazione, e ho provato lo stesso fascino. Che Sfar sappia raccontare è difficile metterlo in discussione.

Ma c’è anche a chi non piace. Qualcuno, qualche mese fa, titolava un post “Sfar mi sembra un autore svogliato e privo di idee che disegna col piede sinistro mentre chiacchiera al telefono”. Volevo rispondere subito, ma poi la cosa mi è sfuggita. Rimedio oggi.

Sullo svogliato e privo di idee, con tutto il rispetto per chi esprime l’opinione, non si può che dissentire. Sfar produce anche troppo, persino per uno che di voglia ne ha. Quanto alle idee, pure di queste io ce ne vedo tantissime, e spesso assai originali.

Mi diverte invece la questione del disegnare col piede sinistro mentre si chiacchiera al telefono. Posso capire che Sfar produca questa impressione. Ma non è un difetto. Anzi credo che sia proprio il segreto della sua arte. Le storie di Sfar scorrono. Non ti puoi fermare, e non solo perché il racconto chiede che si prosegua: è anche il disegno che non ti induce a sostare. Benché sia pieno di dettagli, e la composizione complessiva sia sempre molto ben studiata (le vignette sembrano quasi dei dipinti, spesso, sotto questo aspetto), le linee di inchiostro sono tutte tremolanti, sia quelle di contorno che quelle di tessitura per le ombre.

Questo rende scarsamente definite le figure, e lievemente faticoso il loro riconoscimento. Tanto più che i personaggi principali (il gatto, il rabbino) sono proprio quelli definiti con la massima economia di linee.

Ciò che invece rimane sempre immediatamente evidente, e magari persino enfatizzato dalla scarsa definizione delle figure complessive, sono le espressioni, le sfumature emotive, e le azioni, gli eventi. In maniera del tutto diversa da Hergé e dai patiti della ligne claire, Sfar sta insomma seguendo il medesimo principio, quello di un disegno interamente funzionale al racconto – solo che il suo racconto è di tutt’altro tipo di quello di Hergé.

Le macchie di luce e di ombra, la linea nervosa, il frequente effetto di schizzato, producono l’effetto di qualcosa che ci arriva da lontano, quasi da un altro mondo, come può essere per noi l’Algeria degli anni Venti, vista dal punto di vista degli ebrei – cioè un punto di vista ancora più marginale di quello degli arabi dominati dai francesi. Con tutta la sua dolce ironia, Sfar è, in senso positivo, un sentimentale persino nel disegno. Se definisse troppo le sue figure, darebbe loro una realtà che esse non hanno; ne distruggerebbe il senso di sogno, di altrove. Quel senso che rende così naturale, nelle sue storie, che un gatto si metta a parlare, o che un leone possa essere un animale domestico. Il segno di Sfar è insieme minuzioso e trascurato, descrittivo ed evocativo.

A questo serve la sua aria svagata, il suo sembrare realizzato col piede sinistro mentre si chiacchiera al telefono: è perché tutto quello che con quel segno si racconta non è serio, non si può prendere troppo sul serio, proprio come la vita quando la si racconta attraverso una favola che appare come un sogno narrato da qualcuno che viene da un altrove che si mostra in tutta la sua diversità, proprio mentre ci affascina con la sua familiarità.

A me Sfar piace perché nei suoi racconti e nei suoi disegni ci sono tutte queste contraddizioni, attraverso lo sguardo ironico di un figlio di rabbini, figlio di una tradizione secolarmente ironica e secolarmente favolosa. Il disegno di Sfar è semplicemente come il suo racconto: qualcosa che deve scorrere, facendoci sorridere, lasciandoci alla fine con il sospetto che ci sia qualcosa di profondo nascosto sotto quella superficie. Ma non ci dice mai che cosa. Un po’ come la scienza dei numeri e della Kabbalah.

Sulla scena È un po’ come essere a teatro, e guardare le cose di là dal sipario, sulla scena.

C’è anche una luce bassa e viva, un po’ drammatica, vari attori e un fondale dipinto. E, ai lati del sipario, decorazioni murali.

Ero qui.

Asemic Magazine 3 (Tramite Marco Giovenale / Slowforward)

Una buona descrizione di che cosa sia l’asemic writing si trova su Wikipedia. È una voce che non nasconde il fatto di essere stata scritta da appassionati di questa pratica, ma è comunque precisa, concisa, e cita pure un commento di Bruce Sterling che riassume le perplessità che è lecito sollevare sul tema.

Queste perplessità non riguardano la pratica in sé o i suoi risultati. Come si può vedere sfogliando le pagine riportate qui sopra, ci sono cose che si guardano volentieri e altre meno, ma nel complesso l’oggetto è interessante. La perplessità riguarda semmai la definizione di questa pratica, e il suo campo più generale di appartenza. Oppure, in termini leggermente diversi, se queste opere possano essere oggetto di un semplice guardare (tenendo presente che anche il più semplice guardare rivolto a un prodotto comunicativo umano ha comunque in sé delle componenti che derivano dalle pratiche del leggere) oppure se abbia senso parlare anche di un leggere, nei loro confronti.

Tim Gaze on asemic writing (da Wikipedia) In altre parole, considerare l’asemic writing come una specie del genere arte astratta è qualcosa di abbastanza pacifico: un dipinto (o disegno) astratto ha comunque bisogno di alludere in qualche modo a forme del mondo (senza davvero raffigurarle – sennò sarebbe arte figurativa), e, da questo punto di vista, l’asemic writing è un’arte astratta che prende come riferimento le forme della scrittura (senza davvero raffigurarle – sennò sarebbe scrittura, perché una scrittura raffigurata è ugualmente scrittura).

Il problema nasce quando si teorizza la possibilità di un continuum tra immagine e scrittura, come fa Tim Gaze nello schema qui di fianco, oppure si parla decisamente di asemic poetry, come fa spesso Marco Giovenale sul suo blog Slowforward e come rivendica chiaramente in un’intervista su 3:AM Magazine.

Ora, io capisco benissimo che chi pratica una disciplina inconsueta, all’interno di un piccolo cerchio (benché di diffusione internazionale), cerchi di evitare come il diavolo l’acqua santa i vincoli e la retorica del mondo delle arti visive, dove tutto si trova schiacciato, in fin dei conti, sulla possibilità delle gallerie di vendere delle opere, e sul giudizio dei critici. Per questo si può tentare di dialogare non con l’arte visiva, benché essa sia evidentemente il primo riferimento concettuale di un’operazione visiva come questa, bensì con il mondo della poesia, più piccolo, più competente, in generale piuttosto estraneo alle operazioni commerciali, e dotato di alcuni precedenti illustri e già storicizzati – quindi citabili come appoggio.

Sul valore della poesia concreta ho già espresso le mie perplessità. E tuttavia la poesia concreta rimane legata alla presenza della parola e della scrittura. Persino gli Zeroglifici di Adriano Spatola, pur essendo ormai composizioni primariamente visive, cioè da guardare, sono composti di frammenti di parole o di lettere riconoscibili. Quando si perde anche questo estremo legame con la scrittura, le mie perplessità diventano certezze.

Potrei contestare il fatto che l’asemic writing sia ancora writing, cioè scrittura. Per quanto ampia si voglia prendere la definizione di scrittura (e vedi su questo i bei libri di Roy Harris) quello che cambia è il modo in cui essa può essere semica (modo alfabetico, ideografico, pittografico, logografico…), ma l’idea di una scrittura asemica assomiglia a quella di un quadrato rotondo, o degli angoli del cerchio. La parola inglese writing è tuttavia suscettibile di un’altra traduzione, ovvero scrivere; e se mettiamo l’accento sull’idea di uno scrivere asemico (piuttosto che di una scrittura asemica) la cosa riacquista senso: è, appunto, una pratica che è più simile, gestualmente, a quella dello scrivere che a quella del dipingere o disegnare, ma che non persegue alcuno scopo simbolico (nel senso del simbolo peirceano), proprio come il dipingere o disegnare, se non attraverso la mediazione della forma complessiva. Insomma, un’arte astratta che ha come metafora di riferimento quella della scrittura anziché quella del mondo.

Ok sullo scrivere asemico, dunque. Ma se invece di asemic writing, io pretendo di parlare di asemic poetry, quest’ancora di salvataggio non funziona più. Forse se potessi trasformarlo in una sorta di asemic poetring, un far poesia asemico, potrei illudermi almeno che la mia pratica possa condurre a un’arte astratta che abbia come metafora di riferimento quella della poesia anziché quella del mondo. Ma questa non sarebbe ugualmente poesia – a prescindere dalla sua qualità visiva.

C’è spesso qualcosa di millenaristico nei tentativi delle avanguardie di portare la poesia a estremi vicini all’asemantismo. Per arrivare a queste posizioni, bisogna ritenere che, nel nostro mondo, la funzione tradizionale della poesia si sia esaurita, e quindi il suo discorso in termini tradizionali sia ormai inutile o impraticabile; è così che diventano accettabili idee come quelle del transmentalismo di Velimir Chlebnikov o del lettrismo di Isidore Isou. L’idea della necessità di un grado zero della scrittura, poiché i gradi superiori sono tutti contaminati dal predominio dell’industria culturale e delle sue falsificazioni alienanti, sta dietro a tanta parte del lavoro della Neoavanguardia italiana, e in particolare agli Zeroglifici di Spatola. Ancora senza arrivare a questi estremi, in campo musicale c’è una famosa conferenza di Anton Webern, del 1932 (quella del 15 gennaio), in cui si sosteneva che la musica tonale aveva esaurito le sue possibilità storiche di espressione, e che quindi quella della Nuova Musica dodecafonica era ormai l’unica strada percorribile da parte di un’arte che volesse essere autentica (non sono le parole di Webern, ma mi pare che – anche attraverso Adorno – le si possa leggere così). Sappiamo come nel clima esistenzialista del dopoguerra queste parole di Webern siano state a fondamento del serialismo di Pierre Boulez e di tutta l’avanguardia uscita dalla scuola di Darmstadt. Eppure Webern si sbagliava. Si sbagliava persino sulla musica tonale, perché in quei medesimi anni, costretto dalle condizioni politiche del suo paese, un musicista come Dimitri Shostakovich riusciva ancora a comporre dei capolavori nell’ambito della tonalità tradizionale. Ma soprattutto si sbagliava quando pensava che alla tonalità potessero succedere solo la dodecafonia e le sue conseguenze, come se la storia fosse guidata da un destino ineluttabile di progresso, e in una sola direzione. Da Tedesco ed Europeo troppo orgoglioso della propria tradizione, Webern trascurava l’esistenza di altre tradizioni (nella conferenza del 20 febbraio 1933 ammette esplicitamente di non saperne quasi nulla), e quindi quella di potenzialità che con la tonalità non avevano mai avuto a che fare, ma che non per questo erano vicine alla dodecafonia.

Questo millenarismo percorre anche l’idea di asemic poetry, ovvero l’idea che la poesia sia diventata così impossibile nel mondo alienato di oggi da giustificare l’abbandono del senso ordinario della scrittura, ormai contaminato dagli abusi della comunicazione di massa. Senza questo presupposto, quello che si presenta come asemic poetry è in verità semplice asemic writing, cioè un’arte visiva che tenta di stare fuori dalle grinfie del mondo dell’arte, e comunque un’arte da guardare e non da leggere – anche se la sua forma visiva è metaforica di quella del leggere; anche se propone al fruitore uno sguardo sequenziale e non zigzagante come quello dell’arte visiva. Però, appunto, lo propone, proprio come fa la pittura; e non lo può imporre, come fa invece la scrittura vera e propria.

Quello che mi indispettisce è che, per salvare una pratica, che ha i suoi pregi, dal ricadere nel campo a cui semioticamente spetterebbe, si debba compromettere il senso di una parola, poesia, allargando surrettiziamente il suo campo sino a inglobare qualcosa che, semioticamente, non dovrebbe stare lì. Certo che le nozioni e il senso delle parole cambiano, nella storia; ma queste trasformazioni non sono mai indenni da problemi. Visto che qui (e in vari luoghi del Novecento) questa trasformazione viene proposta, la mia domanda è: ne vale davvero la pena? Sinché transmentalismo e lettrismo ci appaiono come curiosità, il danno non è grande; ma se si cerca di fare entrare davvero la asemicità in una pratica che è fatta di parole, come la poesia, con l’intero loro portato visivo, sonoro e anche simbolico, non stiamo in verità distruggendo la nozione? Capisco che per chi sostiene e difende la asemic poetry questo possa essere un prezzo accettabile, ma per me non lo è.

Concludo con un’osservazione a margine sui precedenti storici dell’asemic writing. Vedo che nella pagina di Wikipedia si cita Zhang Xu, con i suoi illeggibili corsivi selvaggi, in qualità di anticipatore dell’asemic writing. Chi frequenta questo blog (o ha seguito le mie lezioni) conosce la mia passione per Zhang Xu. Ora, io credo che quello della voce di Wikipedia sia un errore. A quanto ne so, Zhang Xu eseguiva i suoi esperimenti di corsivo selvaggio prendendo come oggetto dei testi poetici noti al suo pubblico. La sua scrittura risulta illeggibile solo se non si sa già quello che c’è scritto – e in questo senso certo non è adatta a trasmettere la parola. Ma il lettore (cinese) che conosca già il testo, è in grado di riconoscere i caratteri pur nella deformazione espressiva a cui sono sottoposti. Immaginate un esperimento di calligrafia espressiva estrema sull’Infinito di Leopardi: se già conosco il testo, riconoscerò anche lettere estremamente deformate. Per questo quella di Zhang Xu non è in nessun modo asemic writing; semmai, come tutta la calligrafia espressiva, è ipersemic writing, cioè l’arte di aggiungere al senso delle parole quello del loro aspetto grafico. Non è nemmeno quella che viene definita “relative” asemic writing, ovvero una scrittura che può essere letta da qualcuno ma non da tutti – strana definizione, che prende dentro tutte le scritture del mondo. Ogni scrittura che sia davvero tale è infatti leggibile da qualcuno ma non da tutti; cioè da chi ne possiede il codice, e non dagli altri. Per possedere il codice dello scrivere di Zhang Xu, oltre a conoscere il cinese, bisogna già sapere quello che c’è scritto; ma questo era dato per scontato (a volte, per fugare ogni dubbio, sul retro del foglio la poesia era persino trascritta in caratteri leggibili).

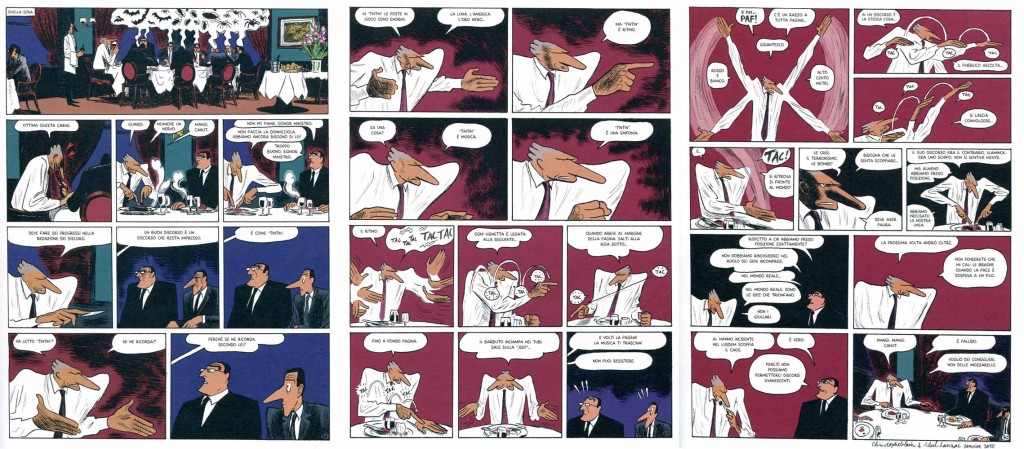

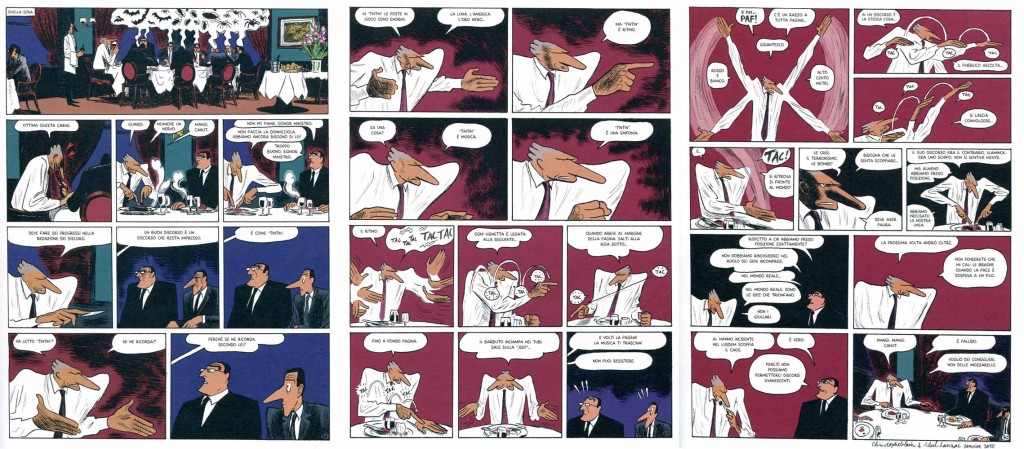

Christophe Blain & Abel Lanzac, "I segreti del Quai d'Orsay" (Coconino 2011), pp. 39-41 C’è una sequenza magistrale alle pagine 39-41 de I segreti del Quai d’Orsay. Cronache diplomatiche. Il ministro Taillard de Vorms, per cui il protagonista scrive i discorsi, ha appena parlato a un meeting internazionale, e non è rimasto soddisfatto di quello che hanno scritto per lui. Il ministro e i suoi collaboratori sono a cena, e l’atmosfera è tesa. Il ministro cerca di spiegare come va scritto un discorso e, tra la sorpresa di tutti, prende ad esempio Tintin.

Nella prima pagina il tono visivamente dominante è scuro; si intravede appena la tenda color rosso vinaccia dietro al ministro. La figura del ministro incalza nelle vignette di sinistra, rivolgendosi verso destra, dove stanno invece le vignette con i collaboratori, rivolti a sinistra. È sufficiente questa collocazione per mettere il ministro in posizione di attacco, e i collaboratori in quella di difesa.

All’inizio il ministro occupa appena più spazio dei suoi collaboratori, distinguendosi solo per la camicia bianca contro le giacche scure. Poi, man mano che si infervora, acquista sempre più spazio nella pagina, e il fondo dietro a lui diventa rosso vinaccia. Nella striscia in basso, quando nomina Tintin, il ministro domina già lo spazio, con mani, naso e spalle come vettori puntati verso destra. E lì, a destra, sullo sfondo blu scuro, stanno i due collaboratori stupefatti.

La seconda pagina imbastisce il crescendo. È tutta rossa, eccetto la vignetta blu finale, con i due collaboratori esterrefatti – relegati ormai a un ruolo di testimoni del furore esplicativo del ministro. Le prime quattro vignette preparano la situazione: il ministro è sempre in posizione di punta in avanti, con mani naso e spalle, che gesticolano con discrezione, e intanto le parole impostano il climax: “Tintin” è ritmo, “Tintin” è musica, “Tintin” è una sinfonia.

Poi nella quinta vignetta lo spazio si riduce e il ritmo accelera, proprio mentre il ministro ripete: “Il ritmo”. E le sue mani incominciano ad agitarsi, mentre la voce dice “Tac, tac, tac, TAC, TAC”. Poi eccole a saltare da una vignetta alla successiva, e poi a mimare l’acapo di fine riga (giusto nella vignetta di fine riga), e poi di nuovo a saltare, e poi a mimare la scena che intanto la voce racconta. E poi, nell’ultima vignetta, la voce fuori campo continua a incalzare, sopra i volti dei testimoni.

All’inizio della terza pagina c’è l’esplosione, con la vignetta più grande, il ministro a quattro braccia, e l’evocazione di una grande vignetta: “E poi PAF! C’è un razzo a tutta pagina…”. Sembra il culmine del climax, e ci aspettiamo la discesa. E invece ora cambia la forma delle vignette, che diventano orizzontali, e la frenesia continua. Ma adesso, nei medesimi termini, si sta parlando di come va tenuto un discorso pubblico, con la mano che (tac, tac, tac) delinea il percorso da un punto al successivo, e descrive poi l’ascesa della tensione, e infine, insieme con l’acapo, ecco finalmente il TAC! che dovrebbe davvero chiudere il crescendo.

Ma proprio adesso, giusto al centro della pagina, c’è una prima vignetta dal fondo tutto nero, più piccola delle precedenti, in cui anche il volto del ministro ha acquistato delle ombre nere che prima non aveva, e gli occhi (che sino a quel momento erano stati solo dei puntini) si sono aperti, e la bocca ha assunto un’espressione amara: “La crisi, il terrorismo, le bombe!”, “Bisogna che le senta scoppiare…”, “Deve aver paura”. Questa è la vera conclusione del crescendo, che si riverbera nelle vignette successive, apparentemente ritornate alla tranquillità (il ministro ha ripreso a mangiare la sua bistecca, la voce è tornata ai collaboratori…).

Il ministro ci ha dato una formidabile lezione di retorica oratoria, prendendo l’andamento di “Tintin” come esempio, proprio mentre Blain e Lanzac ci stanno dando un’altrettanto convincente lezione di retorica fumettistica: come si conovoglia l’attenzione, come si costruisce un crescendo, come lo si adopera per risolverlo esattamente su quello che vogliamo sottolineare.

La lezione la danno loro. Questo mio è soltanto un link.

Vari mondi Questo posto si trova qui. Mi ha colpito, e mi continua a colpire, perché la parte bassa appartiene a un mondo differente dalla parte alta. In mezzo, una zona di mediazione, in cui le strutture umane hanno un aspetto e dei colori più simili a quelle naturali.

Sembra di essere in due posti diversi al tempo stesso. Però, poi, il grigio del muro si rispecchia in quello del cielo, e c’è un po’ di natura verde anche nella zona umana grigia. A parte questo, le zone rettilinee e grigie si contrappongono a quelle curvilinee e verdi. Ma poi c’è una rete grigia e rettilinea, a destra, e delle reti bianche e verdi curvilinee, a mezza altezza.

Natura e cultura, città e montagna, si contrappongono e si corrispondono. Ma magari è solo questa strana luce a turbarmi, in fin dei conti.

12 Aprile 2012 | Tags: Milo De Angelis, poesia | Category: poesia |

A volte, sull’orlo della notte, si rimane sospesi

e non si muore. Si rimane dentro un solo respiro,

a lungo, nel giorno mai compiuto, si vede

la porta spalancata da un grido. La mano feriva

con una precisione vicina alla dolcezza. Così

si trascorre dal primo sangue fino a qui,

fino agli attimi che tornano a capire e restano

imperfetti e interrogati.

Con questo componimento si apre Quell’andarsene nel buio dei cortili, di Milo De Angelis (Mondadori 2010). Come gran parte di quello che si trova nelle pagine seguenti, questi versi lasciano il segno, almeno su di me. E, proprio come quando di fronte a un meccanismo io devo proprio farmi un’idea perlomeno dei principi di base del suo funzionamento, anche qui provo un bisogno simile di capire come funziona, su di me, questa poesia.

Procedo un po’ a naso. Conto le sillabe dei versi. Non sono versi isosillabici, ma si aggirano comunque intorno alla misura delle 15 sillabe (da 13 a 17), con l’eccezione dell’ultimo, che però è chiaramente un verso residuale. Data questa misura approssimativa, che però definisce già un respiro lungo, il verso si conclude di fatto là dove, per un motivo o per un altro, va posto un accento retorico, un punto di rilievo. Così, alla fine del primo verso si rimane sospesi proprio sull’epressione “si rimane sospesi”; alla fine del secondo c’è invece un punto di (temporaneo) appoggio, e la parola “respiro” è un quasi-anagramma di “sospesi”, con effetto di consonanza-assonanza; il terzo e il quarto verso si chiudono sui due verbi cruciali “vede” e “feriva” (e anche qui, più debole, si presenta un eco fonico); tra il quinto e il sesto verso c’è una vera rima, e, di nuovo, mentre il primo è sospeso il secondo è risolto (temporaneamente); ancora sospeso su “restano” è il settimo verso, in modo da isolare la coppia allitterata finale, tutta giocata fonicamente di i ed e, di attacchi in imp e int, di r, t e doppie.

Tutto questo, di per sé, non vuole dire niente, ma se poi si osserva anche che le conclusioni di periodo non coincidono mai con quelle di verso, ci si accorge che già solo a livello sintattico e prosodico la poesia è animata da una tensione leggera, che impedisce qualsiasi vera fermata, e spinge avanti sino a quell’ultimo verso troppo corto, che sembra quasi contenere quello che avanza in una corsa ansiosa, quando per lo slancio non riesci a fermarti dove vorresti, ma fai ancora un passo o due avanti, necessariamente. Ma qui la corsa, pur ansiosa, è già piena di echi: è un ambiente, magari ansimante, in cui le parole qua e là si rispondono, nella misura lunga del respiro, nelle consonanze e rime, alla fine nelle allitterazioni (attimi, imperfetti, interrogati).

Proprio in mezzo c’è un cambio improvviso di tempo verbale: dopo il si rimane e il si vede, prima del si trascorre, del tornano e del restano, c’è un feriva. Quel feriva è forse l’oggetto del si vede del verso precedente. Una mano che ferisce con una precisione vicina alla dolcezza è forse la mano di un chirurgo. Oppure si tratta di una ferita metaforica, e la dolcezza è magari solo la dolcezza con cui si esegue un gesto preciso, consapevole, studiato. E tuttavia c’è quel grido e quella porta spalancata, col suo gesto improvviso, violento. La violenza del grido contrasta con la dolcezza del gesto che ferisce; e tuttavia è il gesto e non il grido a produrre il sangue che ci sta portando sino a qui.

Ora, da capo, vediamo questo arrestarsi sull’orlo, questo tempo che invece di scorrere (entrando naturalmente nella notte) si trova di colpo a fermarsi, in una posizione impossibile, in una presa di coscienza insieme improvvisa e lunghissima, in cui non riusciamo a morire, perché già morire sarebbe risolvere, sarebbe essere fuori da questa ansia improvvisa, chiusa dentro un solo respiro, il fiato quasi sospeso, col giorno che non riesce a finire. In questa sospensione magica, terribile, emerge il ricordo, al passato (“la mano feriva…”). E poi di nuovo ecco il presente, anzi una rapida ricapitolazione del trascorrere “dal primo sangue fino a qui”, dove sta avendo luogo la presa di coscienza improvvisa, ma anche la consapevolezza della sua natura imperfetta e piena di domande.

Tutto gira insomma attorno a un attimo, che ci viene prima presentato nella sua tensione sospensiva, poi si sprofonda nella consapevolezza e nelle sue immagini, e infine si arriva alla consapevolezza della natura incerta di quella stessa consapevolezza e dell’impossibilità di una comprensione sufficiente. Ma a cosa siamo di fronte? Qual è il male che ci fa gridare? Di che ferita si parla? Non è importante. Anzi è la sua indeterminatezza, la sua ambiguità, la sua irrisolvibilità a rendere più universale la condizione di cui si parla. Qualunque sia stato quel male, è questo stare sospesi sull’orlo della notte, adesso, ciò che angoscia.

Il respiro del verso, così lungo, con la sua non risoluzione (perché i versi non si chiudono mai insieme con i periodi, e in ogni momento c’è sempre qualche struttura incompiuta che spinge avanti), diventa a sua volta la casa di questo “solo respiro, a lungo” dentro cui si rimane. De Angelis non ci sta raccontando del suo momento di ansia: piuttosto, lo sta ricostruendo per noi, ci sta buttando dentro il suo stesso buco. Ci ferma nel bel mezzo del suo respiro per buttarci addosso la porta e il grido, la mano che ferisce e la sua paradossale dolcezza. E poi sembra che stia per tirarci fuori, ma non lo fa, perché lo stesso tornare a capire (e quindi il digerire, il risolvere) è imperfetto e le domande non finiscono.

Tutto questo mi spiega il meccanismo? Un poco sì. Sto un po’ meglio. Ma rimane lo stupore (e l’invidia) per la capacità di De Angelis di costruire questo nodo di ansie. Mi sembra quasi che sia la sua stessa mano, quella del poeta, la mano che è capace di ferire (il suo pubblico) “con una precisione vicina alla dolcezza”: non mancano infatti, alle parole di De Angelis, né la precisione né la dolcezza. È quella che si dice una bella poesia, non c’è dubbio. Ma è davvero adeguata la parola “bello”, per questo? Dov’è il “bello” qui?

E poi, giusto di passaggio, com’è che leggendo e rileggendo questi versi io continuo a sentire questo sapore di Kavafis? Lo sento solo io, per ragioni casualmente personali, o c’è qualcun altro che ha la mia medesima percezione?

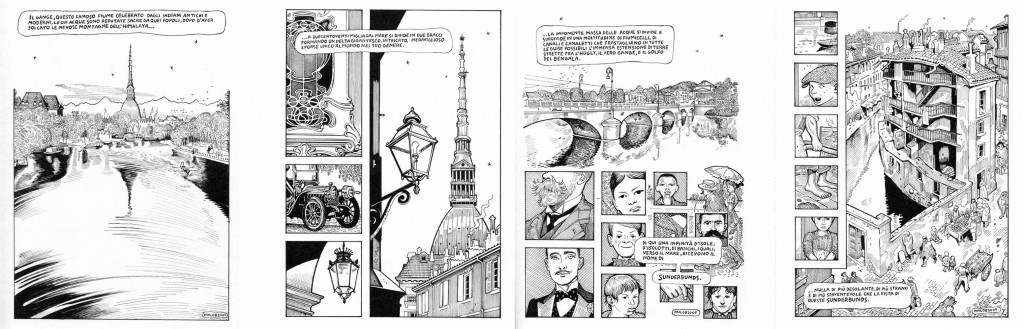

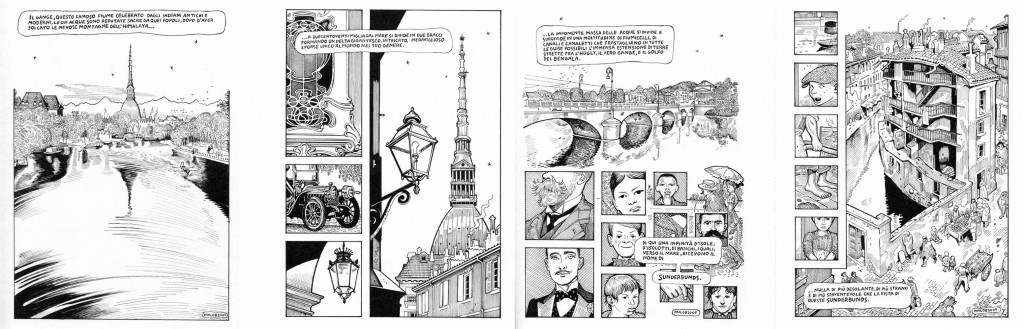

Paolo Bacilieri, "Sweet Salgari" pagg. 5, 8-9, 11 C’è qualcosa che non mi convince sino in fondo in questo Sweet Salgari di Paolo Bacilieri. Voglio dire, che non mi convince sino in fondo per essere di Bacilieri. Cioè, dato chi è Bacilieri, e cosa ha fatto nella sua carriera, forse le mie aspettative nel leggerlo erano troppo elevate – o forse semplicemente mi sto sbagliando: con Bacilieri, del resto, mi è già capitato, in passato. La sua combinazione di sarcasmo e di tragedia è sempre particolare, ed è facile che possa apparire irritante, o persino superficiale (non qui, di sicuro); in ogni caso, bisogna entrarci in sintonia. Magari devo solo aspettare un po’ di tempo, e Sweet Salgari mi apparirà un capolavoro.

Per ora no (o non ancora). Ma questo non mi impedisce di apprezzare, qua e là, alcune scene magistrali, come quella con cui il volume si apre, sulle parole dello stesso Salgari, prese (direi, a memoria) dall’attacco de I misteri della jungla nera. Salgari ci descrive il Gange, mentre Bacilieri ci mostra il Po, a Torino. Alla visione fantastica dello scrittore viene fatta corrispondere la realtà della sua vita quotidiana.

Ma la corrispondenza non finisce qui. Il Po della prima vignetta, benché addomesticato e cittadino, è vasto e oscuro; e la cupola della Mole Antonelliana che vi si riflette ha davvero qualcosa di indiano. Poi, però, mentre la descrizione prosegue, ci appaiono le vie eleganti e monumentali di Torino, con i lampioni, e la Mole stessa sopra i tetti e i camini fumanti. Sembra che racconto visivo e racconto verbale stiano seguendo ormai due percorsi differenti; ma nel momento in cui Salgari descrive il suddividersi del fiume, ecco che pure le vignette si suddividono in una serie di volti, e poi ancora paesaggi del Po cittadino, e poi ancora volti. Si finisce la scena – mentre Salgari dice “nulla di più desolante, di più strano e di più spaventevole che la vista di qureste sunderbunds” – con una magnifica veduta a volo di uccello di un angolo popolare di Torino, povero ma non miserrimo.

Il procedimento di contrasto tra le parole e le immagini non è nuovo, ma Bacilieri lo conduce con particolare arguzia e delicatezza, introducendo al tempo stesso l’autore e la realtà in cui vive, ma anche la scollatura profonda tra loro, l’inadeguatezza dello scrittore alle banalità (e alle durezze) del quotidiano, che lo stanno portando, proprio ora, di qui a pochissimo, al suicidio. E pure il suicidio, nell’ambientazione familiare e tranquilla di un bosco, viene poi consumato con modalità esotiche, o decisamente fantasiose e bizzarre.

Ecco: qui, a questo punto, mi ritrovo a non capire davvero se apprezzare o meno l’insistenza di Bacilieri sui dettagli, decisamente macabri, dell’operazione. Sì, certo: quello che traspare continuamente è un’affettuosa ironia del fumettista verso lo scrittore, o, se vogliamo, un ironico affetto. Salgari appare buffo, ma tragicamente buffo, o buffamente tragico. Non sembra davvero che si stia dando la morte – e in che modo! Vicinanza (affettuosa) e distacco (ironico) nei confronti del protagonista sono costantemente giocati da Bacilieri per tutto il volume. Come lettori, non sappiamo se provare pietà e orrore, oppure ridere di quel buffo ometto. Finiamo per fare tutte due le cose, e così magari finiamo per farci noi un po’ orrore a noi stessi, per aver sorriso di una cosa così atroce.

Nel costruire questo effetto complesso, Baccilieri è bravissimo. Questo non lo si può negare. Ma io, lettore, rimango turbato. Su cos’è che si ironizza, qui? Non è il povero Salgari, in fin dei conti; non in maniera decisiva, almeno. È come se Bacilieri volesse buttare in vacca l’orrore stesso. Da un punto di vista retorico, ha ragione: in questo modo riesce a trasmettercelo con una forza ancora maggiore. Eppure potrebbe ottenere lo stesso straniamento in altri modi.

Quello che si intuisce qui, in Bacilieri, è semmai un pessimismo radicale, quella sorta di ridere della morte perché non riusciamo a distoglierci dalla sua immagine, quel fare ironia sul dolore perché il dolore è dentro di noi, o perché la morte il dolore e l’ironia stanno tutto sommato dalla stessa parte rispetto allo squallore della monotonia, o all’incubo del vivere delle proprie fantasie, senza più proficui contatti col mondo, dal quale si continua a fuggire. Insomma, sembra quasi che Paolo Bacilieri si sia riconosciuto, attraverso lo specchio, in Emilio Salgari, che si sia un po’ identificato in lui, e che, proprio per questo, e nonostante l’affetto nei suoi confronti che viene costantemente espresso, abbia dovuto metterlo in ridicolo perché in questo poteva mettere in ridicolo, specularmente, se stesso (non potendo mettersi in scena di persona, questa volta, in qualità di Zeno Porno o di chi per lui).

Sarà questo che mi disturba e mi impedisce di apprezzare sino in fondo Sweet Salgari? Nel complesso, non credo, anche se la vena autodistruttiva di Bacilieri è sempre un poco ostica da digerire. Magari è piuttosto qualche rigidezza, qua e là nella costruzione: forse sono tutti questi salti temporali, per quanto narrativamente ben gestiti e comprensibili, che accostano presenti diversi della vita di Salgari, attraverso il ricordo. O magari è questa tristezza insormontabile, questa melanconia, questa vena di follia (che nella moglie dello scrittore è arrivata a esplodere, sino al manicomio). O è forse perché Bacilieri è troppo sincero, troppo vivo in quello che scrive e disegna, troppo vero.

Che sia un libro da leggere, non ci sono dubbi. Chi ne avrà voglia mi dirà che effetto ha prodotto su di lui (o su di lei). Qualunque sarà il giudizio, non si potrà davvero dire che Bacilieri manchi di originalità: questa rimarrebbe in ogni caso una certezza.

I camini Bianco, rosso cupo, azzurro pieno. Le diagonali, le verticali, l’antenna parabolica, le antenne tradizionali, i cavi in basso e la rete in alto, i merletti che decorano i camini. Linee rette con qualche accenno di curva. Fa caldo, è estate, sono qui.

Qui mi metto nei pasticci da solo. Ci sono queste tre nozioni, dionisiaco, immersivo, improvvisazione, che sono imparentate ma non coincidono: stanno grosso modo dalla stessa parte, contrapponendosi ad apollineo, frontale, progetto. Tuttavia non coincidono perché posso immaginare un testo dionisiaco e immersivo ma progettato, qual è tutta la musica scritta; un testo dionisiaco e improvvisato ma frontale, come i dipinti di Pollock e i Kuang Cao di Zhang Xu, a meno che non fossero più studiati a tavolino di quanto sembrano, nel qual caso sarebbero ancora dionisiaci, ma frontali e progettati – quale può essere la musica stessa di fronte a un ascolto strutturale. Più difficile è immaginare un testo apollineo che non sia anche perlomeno progettato, ma potrebbe poi essere immersivo, come certamente era il teatro greco sognato da Nietzsche. L’apollineo semprerebbe incompatibile con l’improvvisazione, ma resta compatibile, seppur con qualche difficoltà, con l’immersione.

Non c’è bisogno di spiegare le due coppie più note: apollineo vs dionisiaco, e progetto vs improvvisazione. Qualche parole va invece spesa sull’opposizione frontale vs immersivo, di cui faccio uso nel mio libro Il linguaggio della poesia. Cito dall’Introduzione, che si può leggere interamente su questo blog:

La visione ci pone di fronte a quello che vediamo. Noi vediamo le cose senza avere con loro necessariamente nessuna ulteriore relazione di carattere fisico: le vediamo senza che nessun tipo di contatto debba avvenire. È così che possiamo concepire le cose separatamente da noi stessi: questo siamo noi, quello è ciò che vediamo. La stessa metafora dell’“osservazione”, che si concretizza nell’osservazione di carattere medico, o nell’osservatore scientifico, rispecchia l’idea di un soggetto che percepisce (con attenzione critica) qualcosa che accade di fronte a lui.

Nell’ascolto, viceversa, non ci troviamo di fronte a ciò che percepiamo. Il suono invade l’ambiente e quindi, prima di tutto, vi siamo dentro. E il suono invade anche noi, ci tocca in profondità, producendo vibrazioni nel nostro stesso corpo. Percepiamo queste vibrazioni certamente attraverso i timpani dell’orecchio, ma in molti casi (specie se i suoni sono bassi e molto forti) le percepiamo in tutto il nostro corpo. Non siamo dunque solo dentro al suono, ma il suono entra dentro di noi, facendoci vibrare insieme a ciò che suona.

Un’esperienza frontale, come quella della vista, si contrappone dunque a un’esperienza immersiva; un percepire distaccato si contrappone a un percepire inevitabilmente compartecipe. Le metafore dell’ascolto, guarda caso, sono molto diverse da quelle della visione: in italiano, addirittura, abbiamo un verbo, sentire, che viene usato sia per la percezione dei suoni che per quella delle sensazioni ed emozioni: io sento una musica lontana, così come sento freddo, così come mi sento arrabbiato, turbato, innamorato.

Un’esperienza immersiva è quindi una condizione favorevole, ma non esclusiva, al presentarsi del dionisiaco: posso comunque immaginare una musica (tendenzialmente) apollinea, o un dipinto (tendenzialmente) dionisiaco. Immersivo e frontale sono perfettamente compatibili entrambi con il progettato e con l’improvvisato: eppure, quando si parla di musica scritta, non si può trascurare la componente dell’interpretazione musicale, e la sua parte inevitabile di improvvisazione – per cui può benissimo capitare che lo stesso brano interpretato dal medesimo interprete in due occasioni diverse possa entusiasmarci in un caso e deluderci in un altro. E, d’altra parte, i pittori non sono tutti iperprogettuali come Mondrian, e sappiamo bene quanta parte del gusto della fruizione stia nel vedere la pennellata, che rimanda al gesto della mano dell’artista, che possiamo quasi sentire nella nostra carne – anche senza arrivare agli estremi di Pollock e Zhang Xu.

Da che parte sta la poesia? Finché la poesia sta scritta, sembra un’arte frontale; ma la poesia chiede di essere recitata, almeno interiormente; e, chiedendo la voce, diventa suono, e si manifesta come un’arte immersiva quasi quanto la musica. Ci chiede di andare col suo ritmo, di intonarci col suo senso: può assumere certo anche aspetti apollinei, specie se se ne enfatizza la dimensione scritta, visiva (come, per esempio, nella poesia concreta), ma la sua natura è dionisiaca, specie da un secolo (o poco più) a questa parte. Non è improvvisata ma progettata, lungamente e con attenzione; anche se, certo, qualche elemento di improvvisazione rimane nella lettura ad alta voce, proprio come nell’esecuzione musicale. Tuttavia, mentre in musica si può improvvisare anche tutto, questo in poesia è quasi impossibile – e anche i poeti da braccio, per quel che ne rimane, lavorano su canovacci ben assestati; e gli aedi dell’antichità o dei Balcani o dei LoDagaa facevano variazioni su sequenze tradizionali ben note.

L’opposizione progetto vs improvvisazione riguarda l’esperienza del produttore; quella frontale vs immersivo riguarda il canale e l’esperienza percettiva del fruitore; quella apollineo vs dionisiaco riguarda l’esperienza emotiva del fruitore. La musica ci fornisce i casi canonici in cui l’improvvisazione del produttore si trasmette come trasporto emotivo al fruitore per comune immersione nel suono; la scultura (tanto per essere nietzschiani sino in fondo) ci fornisce i casi canonici in cui il progetto del produttore produce un’esperienza apollinea attraverso il distacco frontale del vedere. Ma i casi intrecciati sono innumerevoli. La tragedia che incantava il giovane Nietzsche si vedeva e si ascoltava insieme, era progettata in quanto scritta e improvvisata in quanto recitata in pubblico: per questo poteva apparire ai suoi occhi un perfetto equilibrio di apollineo e dionisiaco.

Socrate e Platone, agli occhi di Nietzsche, hanno decretato il trionfo dell’apollineo. Ma, con un certo numero di eccezioni, la modernità sembra votata piuttosto al dionisiaco. Che rapporto c’è tra il dionisiaco nietzschiano e il sublime di Boileau, di Burke e di Kant? Guardando le cose in questo modo, ci appare dionisiaca persino l’arte di Mondrian, che certamente non era né improvvisata né immersiva.

|

Post recenti

-

Babel, Connessioni: due antologie

-

No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?

-

La spigolatrice callipigia

-

La disalterità di Lella De Marchi

-

Lo scrutare nel buio di Laura Liberale

-

Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni

-

Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti

-

Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet

-

Dopo Mafalda

-

Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)

-

Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale

-

Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti

-

Storie di polli e di donne sedute

-

La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)

-

Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere

-

Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)

-

Scrivono di me, su Bologna in Lettere

-

Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare

-

Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito

-

Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria

|

Some Books of Mine ------------------

------------------

------------------  ------------------  ------------------  ------------------

------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog

|

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti