Un’amica che leggeva delle mie poesie mi ha domandato una volta con che criterio si va a capo nei versi. In altre parole, quando scrivi una poesia, come fai a decidere quando è ora di concludere un verso e iniziarne un altro?

La risposta banale è “Quando lo senti”. È vero (perché mentre scrivi è in gioco la sensibilità assai più di qualsiasi tipo di calcolo) ma non basta (perché anche questa stessa sensibilità segue delle regole, che ci siano in quel momento presenti o no).

La risposta non banale è molto complicata. Riflettendo sulla stessa sensibilità che ci porta ad andare a capo in un certo modo, posso però enunciare una serie (tutt’altro che esaustiva) di principi, che hanno come conseguenza l’andata (o meno) a capo:

- l’inizio e (soprattutto) la fine di un verso sono luoghi di rilievo: quello che capita in queste posizioni viene enfatizzato rispetto a quello che si trova nella parte centrale del verso;

- di conseguenza, un verso molto breve enfatizza molto il suo contenuto (che si trova al contempo all’inizio e alla fine del verso);

- la coincidenza tra la clausola metrica (data dal verso) e quella sintattica (data dal periodo, dalla proposizione o dal sintagma compiuto) ha impostazione conclusiva: ne farò uso se voglio enfatizzare la cesura tra un verso e l’altro (e tra una clausola sintattica e l’altra), ottenendo un ritmo diviso; la eviterò se invece voglio minimizzare le cesure, ottenendo un ritmo più fluido;

- le forme regolari sono come la tonica nella musica tonale: un luogo di risoluzione della tensione; finché voglio mantenere la tensione devo mantenere irregolare la forma, e spezzare il verso in modo che lo sia; la regolarità, viceversa, è conclusiva. Posso fare uso dei versi più anomali in una poesia, ma un bell’endecasillabo con accenti sulle sillabe 4 e 6 darà l’impressione di un punto di arrivo, parziale se la sintassi non lo conferma, totale se anche sintatticamente si arriva in fondo;

- quest’ultima regola è particolarmente importante quando si fa uso di versi della stessa lunghezza (cioè non versi liberi): il gioco tra le versioni non canoniche e quelle canoniche del verso che stiamo usando crea tutta la tensione metrico-sintattica della poesia. In questo senso la presenza dell’enjambement permette di rendere forme irregolari anche i versi più canonici, inserendo nel gioco un’ulteriore variabile.

Quest’ultima osservazione riguarda qualcosa che mi è particolarmente presente. Probabilmente la natura sillabico-accentuativa (più sillabica che accentuativa) del verso tradizionale italiano ha a che fare con l’antico legame tra poesia e musica, reciso nel XIII secolo dagli aristocratici siciliani. Dante aveva capito bene, pur nei termini della propria epoca, che il gioco tra versioni più o meno canoniche dell’endecasillabo era uno strumento potente in mano al poeta, visto che non c’era più bisogno di rispettare il requisito della cantabilità (in senso musicale). Poi però Petrarca ha imposto alla poesia italiana un canone di regolarità che ha tagliato fuori questo gioco: purtroppo lui era talmente bravo che riusciva a ottenere gli stessi effetti giocando di variazioni minimali degli accenti; ma per chi l’ha seguito, affascinato dalla sua abilità, il risultato è stato mediamente assai noioso.

Sarà gusto personale, ma nell’universo del sonetto (cioè la forma che Petrarca ha maggiormente segnato) i miei amori sono sempre andati verso gli autori meno petrarcheschi, come Giovanni Della Casa e Ugo Foscolo, specie in A Zacinto. Ecco un bell’esempio da Della Casa (dalle Rime, pubblicate postume nel 1558):

Questa vita mortal, che ‘n una o ‘n due

brevi e notturne ore trapassa, oscura

e fredda; involto avea fin qui la pura

parte di me ne l’atre nubi sue.

Or a mirar le grazie tante tue

prendo: ché frutti e fior, gelo ed arsura,

e sí dolce del ciel legge e misura,

eterno Dio, tuo magisterio fue.

Anzi ‘l dolce aer puro, e questa luce

chiara, che ‘l mondo a gli occhi nostri scopre,

traesti tu d’abissi oscuri e misti.

E tutto quel che ‘n terra o ‘n ciel riluce,

di tenebre era chiuso, e tu ‘apristi;

e ‘l giorno e ‘l Sol de le tue man son opre.

Qui il gioco tra irregolarità (tensiva) e regolarità (risolutiva) è basato sull’enjambement, mentre per quanto riguarda gli accenti il canone petrarchesco viene rispettato.

Ma il principio si trova applicato sino in Amelia Rosselli (da Documento, 1966-73):

Ossigeno nelle mie tende, sei tu, a

graffiare la mia porta d’entrata, a

guarire il mio misterioso non andare

non potere andare in alcun modo con

gli altri. Come fai? Mi sorvegli e

nel passo che ci congiunge v’è soprattutto

quintessenza di Dio; il suo farneticare

se non proprio amore qualcosa di più

grande: il tuo corpo la tua mente e

i tuoi muscoli tutti affaticati: da

un messaggio che restò lì nel vuoto

come se ad ombra non portasse messaggio

augurale l’inquilino che sono io: tua

figlia, in una foresta pietrificata.

In questa corsa affannosa, l’unico punto risolutivo è quello finale, e questa “foresta pietrificata” ne riceve un rilievo straordinario.

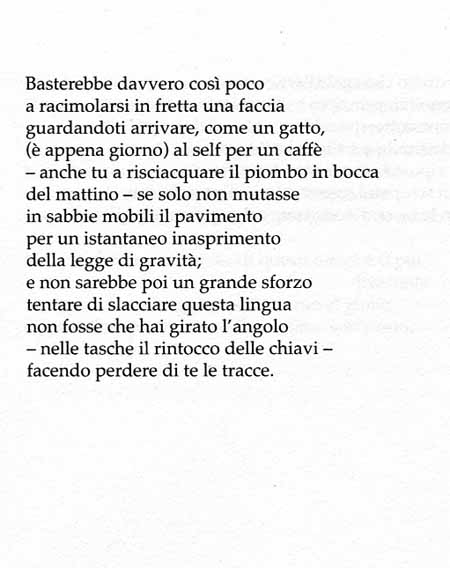

(come questo principio sia applicato da me – si parva licet componere magnis – si può ovviamente verificare qui)

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

[…] post pubblicati in questo blog ce n’è uno del marzo 2010 intitolato proprio “Dell’andare a capo in poesia“. Quando l’ho scritto, mi muovevo ancora nelle modalità di scrittura della versione […]

Più che rispondere al post vorrei dire qualcosa a “un” Daniele Barbieri. Faccia attenzione quando si ingaggia in argomenti di questo tipo coinvolgendo autori importanti come Dante. Anche a me Petrarca risulta noioso, ma non è “per niente affatto vero” che Dante non teneva a mente il “requisito della cantabilità”. Lei sa perché la Comedìa è divisa in Cantiche e che ogni Cantica è divisa in Canti. Ebbene, ogni Canto per Dante è una “Canzone”. Nel “De Vulgari Eloquentia” si evince molto bene questa speciale idea di Canzone secondo Dante: endecasillabo il verso, terzina il piede nell’accezione italiana ovvero la strofe, canzone il Canto. Cordiali saluti. Luigi Arista

Caro Arista, credo che nel suo commento ci sia un equivoco, anzi due.

Nominando la “cantabilità” ho tenuto a specificare “in senso musicale”. A differenza delle composizioni dei trovatori, quelle dei grandi siciliani del Duecento e quelle di Dante non sono fatte per essere cantate, ovvero eseguite in musica. E’ proprio quella l’epoca in cui poesia e musica si separano, dopo essere state per millenni quasi una sola cosa. Non che siano recisi del tutto i ponti (e l’insistenza sul Canto e le Cantiche fa parte di questi legami che non sono mai del tutto scomparsi); ma si tratta ora di ponti, più o meno frequenti, tra due regioni diverse, e non più – come era prima – di due aspetti della stessa regione. La cantabilità (straordinaria) di Dante non è quella della musica, ma quella, ben più metaforica (benché certo non del tutto) della poesia. Ho scritto un intero libro sulla poesia, basato sul rapporto con la musica, e credo di conoscere il tema piuttosto bene.

Quanto a Petrarca, io non lo trovo affatto noioso. Quello che dico è che lui riesce a ottenere effetti di cantabilità (poetica) con un canone assai più ristretto di quello dantesco. Tanto di cappello a Petrarca. Ma il suo canone ha prodotto il petrarchismo, e lì sì che la noia si spreca; e questa aulica perfezione si interessa molto più alla canonicità e al rispetto delle regole che non alla cantabilità. Anche il petrarchismo, comunque, per fortuna, non è solo fatto di ombre.

Cordiali saluti

P.S. Magari, per capire meglio che cosa intendo dire potrebbe dare un’occhiata qui e qui.

Ho trovato solo questo articolo tra i risultati di google. Io devo impaginare una traduzione in prosa di una poesia cinese scritta cosi:

道

可

道

名

可

名

。。。

E non vorrei creare una mostruosita’ letteraria scrivendo

ad, esempio:

Oggi ho mangiato una mela rossa

ma non mi e’ piaciuta

perche’ era troppo matura e percio’ era marcia.

Non trovo nessuna informazione per scrivere in lingua italiana andando a capo per creare una forma di prosa,

ma non vorrei tagliare le frasi al margine del foglio.

Comunque sia, se lei va sistematicamente a capo prima del margine del foglio, l’effetto è quello di versi. Magari cattivi versi, ma versi. Se vuole la prosa, non può andare a capo a meno che non ci sia un punto. Non capisco poi se l’originale cinese (per quel poco che ne capisco) sia verticale perché è cinese antico (e quindi verticale) oppure volutamente ci sia una sillaba/parola per riga. Capisco invece bene che per tradurre da una lingua così grammaticalmente lontana come il cinese, siano inevitabili una serie di arbìtri. Cerchi di operare l’arbitrio che rende migliore il testo, per lo meno.

Ho un dubbio per una forma di scrittura di cui non trovo alcuna informazione.

Devo impaginare una traduzione di un testo cinese a fianco di un glossario su due facciate [ sinistra | destra ] e per riempire la pagina vorrei scrivere andando a capo spesso per dividere frasi in un paragerafo, ad esempio cosi:

Iggi ho mangiato una mela:

era rossa

ma non mi e’ piaciuta

perche’ era troppo matura.

considerando che il testo cinese e’ scritto cosi’:

道

可

道

名

可

名

。。。

Vorrei chiedere se impaginato cosi’ sarebbe una mostruisita’ letteraria difficile da leggere oppure se sarebbe una buona idea di cui esistono gia’ esempi in prose scritre con una forma simile ad una poesia.

HO RISCRITTO PER ERRORE LA STESSA DOMANDA, PERCHE’ NON AVEVO NOTATO LA RISPOSTA DALLO SCHERMO PICCOLO DEL TELEFONO.

CAPISCO QUINDI CHE DEVO DECIDERE IO QUALE SIA LA VISIONE MIGLIORE PER AFFIANCARE IN DUE PAGINE IL CINESE ALL’ITALIANO.

SI, IL TESTO E’ CINESE ANTICO ED ERA SCRITTO IN VERTICALE: SENZA PUNTEGGIATURA E SENZA DIVISIONE IN PARAGRAFI.