Subida de la Virgen de las Nieves Sicuramente sono un po’ cattivo ad accostare questa foto, presa qui, il giorno della festa della risalita (la Subida) della Madonna al suo Santuario delle Nevi, con il dipinto di Bosch riportato qui sotto.

Hieronymus Bosch Non c’è dubbio che i bravi spagnoli della processione assomiglino ben poco ai gaglioffi messi in scena da Bosch, ma ai meccanismi associativi non si comanda, e quando la foto mi è capitata sotto gli occhi la mia mente è subito corsa al dipinto fiammingo. Se lasciamo perdere la valutazione morale, probabilmente non pertinente, il legame tra le due immagini sta nella natura sacra dell’evento, nel suo essere comunque una processione, e nel fatto di cogliere tanti volti ciascuno preso nella propria specifica attività, nei propri pensieri.

La processione era sterminata ed entusiasta, però mica si può essere sempre concentrati sull’evento sacro, che è anche (o soprattutto) un evento festivo, collettivo e spettacolare. Ed ecco questi volti divaganti o sorridenti, proprio vicinissimo al Sancta Sanctorum della processione, il baldacchino della Virgen appena dietro di loro.

La foto va ingrandita e i volti osservati uno per uno, compresi quelli in alto a destra, un piccolo esempio dei grappoli di persone che dappertutto aspettavano la processione per vederla dall’alto dalle proprie finestre e balconi, per poi subito dopo scendere e accodarsi a loro volta.

E infine (oltre alla scuola di musica) ci sono i fotografi, proprio come me, che prendono immagini da mostrare, come questa che state guardando – o come quella esibita dalla Veronica nel dipinto di Bosch.

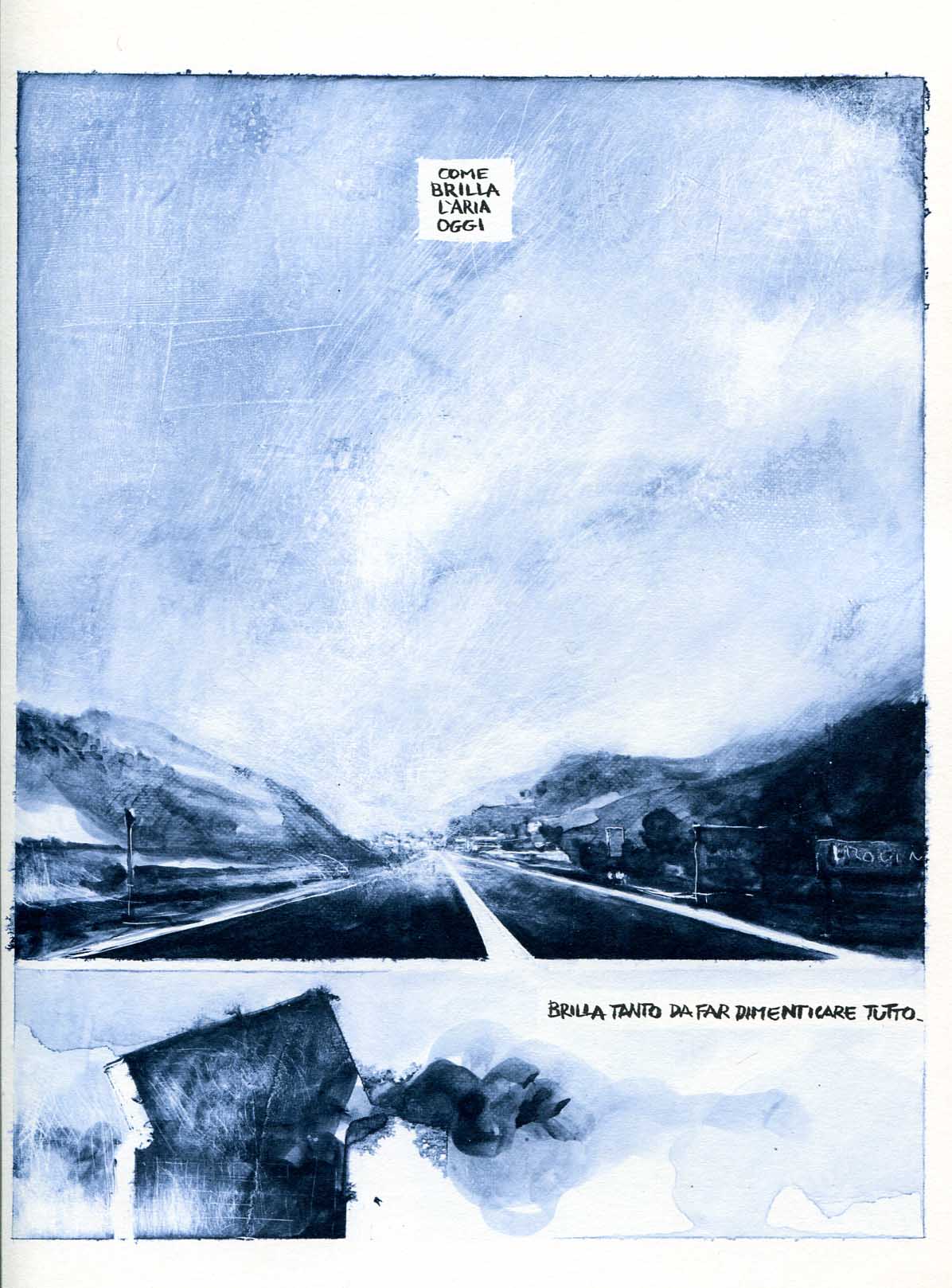

Il linguaggio della poesia .

Non posso negare un poco di emozione. Ieri sera, nel tornare a casa ho trovato un pacco con le copie di spettanza del mio nuovo libro. Ho controllato nelle librerie on line, ed è già in vendita. Non sono riuscito ad andare a vedere in quelle tradizionali, ma se ancora non c’è è questione di giorni.

Per dare un’idea di che cosa si tratta, ecco qui di seguito l’Indice del volume e l’Introduzione. Se cliccate qui o sulla copertina a sinistra, potete vedere la scheda del libro sul sito Bompiani.

.

Introduzione

0.1. Linguaggio

Argomento di questo libro è il linguaggio della poesia. La parola linguaggio, certo, può essere intesa in sensi abbastanza differenti: quando si parla, per esempio, del linguaggio di Alessandro Manzoni si può fare riferimento alle sue preferenze lessicali e di costruzione sintattica; ma quando si parla del linguaggio dell’arte visiva, o del linguaggio della musica, stiamo evidentemente parlando d’altro. Si parla persino del linguaggio delle api, o del linguaggio del DNA – e non abbiamo la sensazione che si tratti di estensioni metaforiche dell’uso di questo termine.

È bene puntualizzare da subito che l’oggetto di questo libro non è il linguaggio della poesia nel senso delle sue scelte lessicali e di costruzione sintattica. Anche di questi aspetti, senza dubbio, si parla in queste pagine – ma è piuttosto l’altra accezione di linguaggio quella che ci riguarda, quella che avvicina il problema del linguaggio della poesia a quello del linguaggio dell’arte visiva, o della musica, o persino delle api.

Per dirla con le parole più semplici possibili, l’oggetto di questo libro è il modo in cui la poesia comunica, o agisce su chi la legge. Questo modo è legato anche al problema delle scelte lessicali e sintattiche, ma è ben lontano dal ridursi a questo, così come il problema del linguaggio delle arti visive non si può ridurre al problema della scelta dei colori e delle forme, né il problema del linguaggio musicale può ridursi al problema della scelta delle note.

Si potrebbe discutere a lungo se il linguaggio delle api contempli davvero l’uso di un codice. Da fuori, si direbbe che possa essere così. Ma, anche ammettendo che un codice vi sia, nessun linguaggio naturale, compreso quello delle api, si limita e può essere ridotto alla sua componente codificata. Quando pensiamo al linguaggio della musica lo vediamo con chiarezza: la musica comunica, non ci sono dubbi, ma la sua componente codificata è talmente ridotta che la maggior parte della comunicazione ne passa al di fuori.

Ferdinand de Saussure (1922) ha parlato, a suo tempo, di fenomeni di langue – cioè legati alla componente codificata, più strettamente linguistica, del discorso verbale – e di fenomeni di parole – cioè dipendenti dalla situazione contingente, dalla particolare combinazione specifica di parole. Il significato delle nostre comunicazioni verbali è costituito sia da elementi di langue che da elementi di parole, e dunque il nostro linguaggio verbale è basato sugli uni non meno che sugli altri.

Il linguaggio della poesia enfatizza questa componente, locale e idiosincratica, di parole. Fa uso della langue, evidentemente, in quanto fa uso delle parole della lingua, e quindi del loro significato codificato; ma si allontana da questa base molto, molto di più di quanto non faccia il linguaggio ordinario, e anche più di quanto non faccia la prosa letteraria.

Il nostro intento, in queste pagine, è vedere da vicino alcuni degli aspetti di questo linguaggio della poesia, che prende il via dall’uso consueto della parola e arriva lontano.[1]

0.2. Comprensione, emozione e ritmo

Questo libro si occupa dunque del leggere la poesia, non solo del comprenderne il senso. Quando leggiamo cerchiamo sempre di comprendere, ma non leggiamo testi solo per comprenderli – cosa che è vera, in diversa misura, per tutti i tipi di testo, ma è particolarmente vera per i testi che hanno finalità estetiche: tra questi la poesia possiede un ulteriore statuto particolare.

Per esempio, non leggiamo un romanzo solo per capirne il significato. Se non ne comprendiamo almeno a qualche livello il significato non lo stiamo in realtà nemmeno leggendo; e, certo, più a fondo lo comprendiamo e più intensa potrà essere la nostra esperienza di lettore. Ma se un romanzo non ci coinvolgesse emotivamente e non ci portasse con sé in un viaggio di sensazioni vivide e profonde, che ragione avremmo di leggerlo? Quanto ci importa dell’ideologia dei nichilisti russi di fine Ottocento? Il nostro scarso interesse per questo specifico tema non ci impedisce di leggere appassionatamente I demoni di Fedor Dostoevskij. E che a un gentiluomo francese vissuto circa un secolo fa sia un giorno capitato di mangiare un biscottino che ha scatenato la sua memoria e la sua ossessione grafomaniacale, è qualcosa di davvero interessante per noi? Non è davvero per sapere che cosa sia accaduto al signor Proust che leggiamo la Recherche.

Dostoevskij, come Proust e come ogni altro scrittore di qualità, non ha mai pensato di produrre un semplice resoconto di fatti di relativo interesse. Ciò che ha fatto, piuttosto, è stato costruire un meccanismo emotivo, basato su questi fatti, in cui il lettore si possa immergere, e possa vivere, anche se in forma surrettizia, un percorso emotivo, con risvolti cognitivi (si impara senza dubbio un sacco di cose anche leggendo romanzi) ed etici.

Della poesia si può dire lo stesso, però in misura ancora maggiore. Se un qualche interesse a priori per la storia russa o per la vita quotidiana francese di inizio Novecento possono talvolta costituire una ragione per leggere i romanzi di Dostoevskij e di Proust, non riesco proprio a immaginare perché mi dovrei interessare alle fantasie di un signorotto marchigiano di inizio Ottocento al guardare la siepe del suo giardino. E nemmeno trovo particolarmente interessante, in sé, il pessimismo leopardiano, che non è una filosofia di particolare originalità storica, e che nessuno si sarebbe preoccupato di studiare se non stesse alla base di alcune tra le poesie più straordinarie che siano mai state scritte.

Ancora più che il romanzo, la poesia costruisce dentro di sé le proprie ragioni di interesse per il suo lettore. Essendo più breve, mira a costruire un’esperienza emotiva più intensa, e per farlo utilizza le risorse del linguaggio in maniera estrema, rendendo pertinenti aspetti che normalmente non lo sono o lo sono poco. Proprio come il romanzo, poi, ma con maggiore intensità, anche la poesia ci insegna qualcosa, ma lo fa a partire dall’esperienza emotiva che induce nel suo lettore.

Questa collina solitaria mi è sempre stata cara, come pure quella siepe, che mi impedisce di vedere oltre. Eppure, se mi siedo e guardo, io mi immagino spazi senza fine al di là, silenzi eccezionali e una grande tranquillità, al punto che quasi mi spavento. E quando sento il vento muovere gli alberi, mi viene da fare il paragone tra questo fruscio e quel silenzio: e così penso all’eternità, al passato, al presente e ai suoi rumori. E in questo senso di immensità il mio pensiero si perde, e questo perdersi è un sentimento dolcissimo.

Questo breve racconto segue evidentemente la falsariga del discorso di Leopardi ne L’infinito. Potremmo considerarlo come una parafrasi molto libera del testo originale. Probabilmente non tutto il fascino del componimento leopardiano si perde, e qualche ragione di interesse interno continua a sussistere – ma questo testo non sarebbe mai passato alla storia emozionando innumerevoli lettori. Senza l’emozione non si genera l’interesse, e senza interesse non ci può essere acquisizione cognitiva.

I meccanismi di sollecitazione emotiva ci interessano dunque per due ragioni: in primo luogo perché sono alla base di una migliore comprensione del significato del testo, e in secondo luogo perché non sempre possono essere ridotti a questo, e possiedono una propria autonomia e un proprio valore intrinseco.

C’è una situazione in cui il mio pensiero si perde, e questo perdersi è un sentimento dolcissimo. Infatti, quando mi siedo di fronte a questa collina solitaria, a me molto cara, e guardo quella siepe che mi impedisce di vedere oltre, finisco per immaginarmi al di là di quella un’enormità di spazio e di silenzio, quasi spaventandomi per questo. Ma poi, se paragono queste sensazioni al suono del vento tra gli alberi, mi viene da pensare all’eternità e alle epoche, e provo un senso di immensità che mi fa smarrire.

Confrontiamo ora questo breve testo con la parafrasi dell’Infinito proposta appena sopra. Qui non si può più nemmeno parlare di parafrasi, per quanto libera; al più parleremo di “liberamente tratto da”. Entrambe le versioni condividono con l’originale il mero resoconto dei fatti, ma la prima è abbastanza fedele all’originale anche per l’ordine in cui i fatti vengono esposti, e per il risalto che viene dato a ciascuno di loro, mentre la seconda stravolge sia l’ordine che il risalto.

Per quanto poco conservi dell’esperienza dell’originale, la prima versione conserva di più della seconda, ed è in grado di produrre nel lettore un percorso emotivo che, per quanto molto più blando, assomiglia a quello dell’originale più di quanto gli possa assomigliare quello prodotto dalla seconda versione.

La prima versione ha infatti (parzialmente) in comune con l’originale non solo un percorso discorsivo-narrativo ma anche un ritmo discorsivo-narrativo e un sistema di tensioni. Gli eventi raccontati si succedono grosso modo con lo stesso andamento e con lo stesso specifico rilievo, e producono quindi nel lettore un andamento di interesse simile.

In poesia, tradizionalmente, quando si parla di ritmo si fa riferimento a una regolarità di andamento di carattere prosodico e fonetico (ovvero relativo al succedersi delle sillabe e dei loro accenti, nonché di suoni sufficientemente simili) o al massimo sintattico. Quando si parla di ritmo poetico, cioè, si fa tradizionalmente riferimento a eventi situati sul piano del significante (che la semiotica chiama, più propriamente, piano dell’espressione).

Il ritmo discorsivo-narrativo si pone invece sul piano del significato (che la semiotica chiama piano del contenuto) e non è un fatto specifico della poesia: qualsiasi discorso verbale possiede un ritmo dell’esposizione dei propri concetti, qualsiasi racconto ha un ritmo narrativo, cioè un andamento del modo in cui gli eventi arrivano alla ricezione del fruitore.[2]

Anche i ritmi prosodici, fonetici e sintattici non sono specifici della poesia; tuttavia, mentre nel discorso in prosa sono di solito semplicemente non pertinenti o poco pertinenti, in poesia la relazione di contrasto con la dimensione metrica (che è a sua volta una dimensione ritmica) li rende significativi e influenti. Il ritmo discorsivo-narrativo è influente in qualsiasi tipo di testo, ma in poesia esiste una relazione di contrasto con altri tipi di ritmo dell’espressione e del contenuto – come vedremo più avanti – che modifica e spesso magnifica questa stessa influenza.

Analizzare la poesia e la sua efficacia emotiva significa dunque considerare non solo la dimensione ritmica tradizionale e la sua relazione con il metro, ed eventualmente le modalità in cui queste interagiscono con la dimensione del significato, ma anche tutta una sfera ritmica della dimensione del significato che produce effetti sia sul significato stesso che sul coinvolgimento emotivo diretto del lettore.

A questo si aggiunge la comprensione del sistema di aspettative e tensioni messo in moto dalla poesia. Anche in questo caso, tutti i testi generano aspettative nel loro fruitore, ma la poesia lo fa con le sue specifiche modalità e i suoi specifici effetti.

0.3. Leggere, guardare, ascoltare

Il leggere è naturalmente diverso dal guardare[3]. Certo per leggere è necessario guardare, ma qualsiasi guardare che non comporta un leggere è un guardare che segue regole diverse dal guardare per leggere. Nella sua bella storia dell’arte tipografica, Warren Chappell caratterizza come segue la differenza:

Molti dei lavori più notevoli del Settecento, dalle Médailles dell’Imprimerie Royal del 1702 al Manuale tipografico di Bodoni, testimoniano di vere e proprie innovazioni tecniche: una migliore fusione e giustificazione dei caratteri, carta con superfici di stampa più omogenee, inchiostri migliori e migliore impressione. La stampa assunse l’aspetto dell’incisione a un livello stupefacente. La tendenza era iniziata con le grazie artificiali del romain du roi di Grandjean per raggiungere piena espressione nelle lettere drammatiche e rigide di Bodoni e di Firmin Didot. Tali forme sono meravigliosamente immobili. Il carattere e la pagina chiedono di essere ammirati – cioè guardati – e in ciò niente di male, se non fosse per il fatto che guardare e leggere sono due azioni piuttosto diverse, anzi in contraddizione. Siamo legati a quello che leggiamo da un movimento ritmico. Per guardare le cose, o le liberiamo lasciandole vagare, oppure le blocchiamo nel loro movimento. Guardando, tratteniamo il respiro oppure (nel peggiore dei casi) ansimiamo. Leggendo invece respiriamo. (Chappell-Bringhurst 2004:194)

La differenza principale tra leggere e guardare è una differenza ritmica. Leggendo, respiriamo, ovvero seguiamo un percorso impostato in maniera più o meno diretta sui ritmi del respiro. Guardando, viceversa, seguiamo un percorso più o meno arbitrario a seconda del caso, ma in ogni caso del tutto indipendente da qualsiasi impostazione ritmica, in particolare da quella del respiro.

Per dirla in un altro modo, la scrittura è sì qualcosa che si guarda, ma che non perde mai del tutto la relazione che intrattiene con la dimensione lineare e sonora della lingua parlata. E la lingua parlata è per sua stessa natura impostata sul respiro, è emissione di fiato, ritmata dalla necessità di inspirare l’aria necessaria per produrre i suoni delle parole. Come vedremo tra breve, questa ineludibile natura sonora della lingua agisce in qualche modo anche attraverso la scrittura, e riverbera sulla parola scritta le proprie qualità.

La scrittura è però comunque un fatto grafico, ancor prima che sonoro. Di sicuro nella scrittura poetica la dimensione sonora procrastina la propria scomparsa molto più di quanto non faccia nella prosa – eppure sappiamo bene quanto i testi prodotti per essere letti con gli occhi siano differenti da quelli prodotti per essere ascoltati! E la poesia è fatta per essere letta o per essere ascoltata?

In questo libro assumiamo che la poesia sia fatta prima di tutto per essere letta, ma che, di questa lettura, una sorta di “recitazione ad alta voce interiore” sia una parte così importante che anche l’ascolto vero e proprio può giocare il suo ruolo. Non a caso una gran parte delle pagine di questo libro è dedicata alla dimensione sonora evocata dal testo poetico.

Di sicuro, la poesia è uno strano ibrido: gran parte dei testi poetici sono così complessi da pretendere di essere letti, piuttosto che ascoltati, per poter essere capiti; eppure per loro tradizione e natura sono così legati alla propria sostanza fonica da pretendere l’ascolto, almeno virtuale. Anche se dedicheremo molte pagine a questa sorta di ascolto che la poesia mette in scena, la natura scritta della poesia comporta inevitabilmente una certa rilevanza della sua dimensione visiva, ovvero di un qualche guardare che non si risolva in un leggere.

La lunghezza media dei versi, la divisione in strofe, la posizione sulla pagina, sono elementi tradizionali del testo poetico che non hanno necessariamente un effetto diretto nella dimensione sonora. Quando Stéphane Mallarmé scrive il suo Coup de dés[4], distribuendo graficamente i suoi versi sullo spazio bianco della pagina, sta sviluppando una possibilità che esiste da quando la poesia è sostanzialmente una testualità scritta. Nessuna recitazione del poemetto di Mallarmé può esprimere compiutamente la differenza tra la sua impaginazione e quella tradizionale. Quindi, l’impaginazione ha un valore visivo proprio, indipendente dalla qualità sonora della poesia, un valore che dipende da un guardare che, pur se accompagnato da un leggere, non si risolve in quel leggere.

All’esperimento di Mallarmé ne faranno seguito tanti, nel corso del Novecento, sino al costituirsi di una vera e propria poesia visiva, spesso molto più da guardare che non da leggere – anche se la componente della lettura non scompare mai del tutto.

Questa dimensione puramente visiva, legata al guardare, secondaria ma non assente nella poesia tradizionale e talvolta primaria nella poesia più recente, richiede di essere esplorata. Anche la componente visiva, cioè, contribuisce al significato di un testo poetico e alla sua sollecitazione emotiva. La natura ambigua della parola scritta costituisce un campo di possibilità espressive che la poesia può sfruttare, anche quando gioca soprattutto sull’evocazione della dimensione orale.

0.4. Immersivo vs frontale

Per capire la rilevanza specifica della dimensione orale, è necessario approfondire un poco le conseguenze delle differenze percettive che esistono tra visione e ascolto[5].

La visione ci pone di fronte a quello che vediamo. Noi vediamo le cose senza avere con loro necessariamente nessuna ulteriore relazione di carattere fisico: le vediamo senza che nessun tipo di contatto debba avvenire. È così che possiamo concepire le cose separatamente da noi stessi: questo siamo noi, quello è ciò che vediamo. La stessa metafora dell’“osservazione”, che si concretizza nell’osservazione di carattere medico, o nell’osservatore scientifico, rispecchia l’idea di un soggetto che percepisce (con attenzione critica) qualcosa che accade di fronte a lui.

Nell’ascolto, viceversa, non ci troviamo di fronte a ciò che percepiamo. Il suono invade l’ambiente e quindi, prima di tutto, vi siamo dentro. E il suono invade anche noi, ci tocca in profondità, producendo vibrazioni nel nostro stesso corpo. Percepiamo queste vibrazioni certamente attraverso i timpani dell’orecchio, ma in molti casi (specie se i suoni sono bassi e molto forti) le percepiamo in tutto il nostro corpo. Non siamo dunque solo dentro al suono, ma il suono entra dentro di noi, facendoci vibrare insieme a ciò che suona.

Un’esperienza frontale, come quella della vista, si contrappone dunque a un’esperienza immersiva; un percepire distaccato si contrappone a un percepire inevitabilmente compartecipe. Le metafore dell’ascolto, guarda caso, sono molto diverse da quelle della visione: in italiano, addirittura, abbiamo un verbo, sentire, che viene usato sia per la percezione dei suoni che per quella delle sensazioni ed emozioni: io sento una musica lontana, così come sento freddo, così come mi sento arrabbiato, turbato, innamorato.

Attraverso lo scambio di suoni un animale non si limita a segnalare ai suoi simili la propria presenza, o a comunicare la presenza di un pericolo o la propria disponibilità sessuale. Nelle specie più evolute il suono può essere usato a scopo empatico. Le vibrazioni sonore della madre possono ricreare la sensazione di unione che il piccolo ha perso con la nascita, e calmare il suo pianto o la sua paura; con le grida si può trasmettere l’eccitazione o la stessa paura, e comunque rafforzare il senso di appartenenza a una comunità, con la quale, appunto, ci si trova in sintonia.

Non c’è ragione di pensare che questa funzione empatica si perda quando nella specie umana il suono si evolve in linguaggio. Il comprendere il significato delle parole non inibisce il nostro vibrare al loro suono. Analogamente abbiamo ragione di pensare che la musica stessa nasca da un raffinamento delle potenzialità di questa dimensione compartecipativa su base immersiva.

Come vedremo meglio poco più avanti (par. 1.1), la musica non nasce per essere ascoltata, bensì compartecipata e vissuta, con un atteggiamento che ha caratteri simili a quelli che accompagnano il rito. La danza e la cerimonia sono i contesti in cui per molti secoli la musica viene eseguita, a cui si potrebbe aggiungere la dimensione empatica diretta del canto su base poetica. In questi contesti non esiste un ascoltatore come lo pensiamo oggi, posto di fronte alla musica in un’attività solo ricettiva-interpretativa. Nella danza come nella cerimonia – situazioni tradizionalmente rituali – la musica è il fattore socialmente unificante, è cioè il ritmo, l’andamento nel quale la collettività si può riconoscere come collettività.

In questa dimensione sostanzialmente immersiva, al suono, specie se prodotto dalla voce di qualcuno, non viene attribuita una funzione di informazione sul mondo come accade per l’immagine. Il suono è soprattutto latore di una funzione di consonanza, attraverso l’eventuale sintonia con chi lo produce o con gli altri che lo stanno percependo insieme a me: stiamo vibrando insieme, ondeggiando insieme, sentendo insieme.

L’andamento della vibrazione può finire per corrispondere all’andamento di sensazioni ed emozioni. Queste sensazioni ed emozioni possono essere comuni, compartecipate, condivise da tutti i presenti. E se questo andamento sonoro ed emotivo si accompagna a un discorso, per esempio sviluppato attraverso quelle stesse parole che sono state espresse con i suoni, inevitabilmente questo discorso verrà interpretato all’interno della dimensione sonora, sensitiva ed emotiva, e al senso di compartecipazione creato dai suoni.

Come vedremo in questo libro, la poesia ha una relazione complessa con la dimensione sonora, che necessita di un’analisi precisa. Tuttavia, pur con i limiti che vedremo, questa dimensione sonora è presente e determinante per la fruizione del testo poetico.

In altre parole, la fruizione di un testo poetico non si esaurisce nella sua comprensione. Benché la comprensione sia necessaria, l’esperienza del lettore di poesia non è fatta solo del capire quello che il testo gli sta dicendo. La poesia non è solo un discorso complesso e fascinoso, che sfrutta dimensioni del senso che la parola normalmente ignora: è anche l’occasione per un’esperienza immersiva, compartecipativa, rituale, con caratteristiche orfiche.

Capire le modalità di questa esperienza ci permette, in molti casi, anche di raggiungere un ulteriore livello di comprensione del testo poetico, e a sua volta questa comprensione può mettere in moto ulteriori risonanze orfiche, con un meccanismo che, nei casi più felici, davvero non si interrompe mai. Che continuiamo oggi a studiare Dante, Catullo, Saffo, a tanti secoli di distanza, è la dimostrazione che esistono testi poetici inesauribili, destinati a produrre nuove significazioni e nuove emozioni ogni volta che si confrontano con un’epoca nuova.

0.5. La questione della lirica

È ormai un luogo comune osservare che, dei diversi generi in cui era tradizionalmente divisa la poesia, solo la lirica è rimasto in auge, e che, di fatto, il campo della lirica oggi corrisponda a quello della poesia. La lirica è la poesia di espressione soggettiva, quella al centro della quale c’è un io, un io lirico, ingenuamente identificato di solito con l’io del poeta.

Ma non c’è bisogno di un io manifesto perché la poesia sia lirica. L’espressione può essere benissimo soggettiva anche se si sta utilizzando la terza persona. Il soggettivismo[6], cioè la tendenza a mettere il soggetto al centro del componimento poetico, si può esprimere anche, per esempio, attraverso la scelta di una forma metrico-ritmica particolare, al di fuori delle regole costituite. In questo senso, la nascita e lo sviluppo del verso libero a fine Ottocento è una conseguenza del dominio della lirica, perché il verso libero è quello attraverso cui il poeta esprime la propria soggettività anche nella forma metrica – che stia esplicitamente dicendo “io” oppure no.

Se vediamo le cose in questi termini, praticamente tutta la poesia del Novecento può essere vista come lirica, compresi i tentativi di riduzione dell’io, cioè i tentativi di costruire una modalità poetica che non si presenti come espressione del soggetto[7]. Il luogo comune che riduce la poesia a espressione spontanea della soggettività individuale è a sua voglia un figlio ingenuo di questa prospettiva. Ne riparleremo nelle ultimissime pagine.

Due cose vanno osservate a proposito del predominio della lirica. La prima è che esso corrisponde sì, certamente, a un imporsi del valore dell’individuo e del soggetto nella nostra società degli ultimi secoli[8]; ma all’interno di questo medesimo soggetto, la psicoanalisi e l’antropologia hanno situato delle aree che non gli appartengono affatto, e sono piuttosto sociali, condivise. Anche per questa acquisizione (o perdita intrinseca di soggettività, se preferiamo), la soggettività di oggi può pretendere di esprimere l’universale, visto che, in fin dei conti, essa ce l’ha, volente o nolente, dentro di sé.

La seconda è che la dimensione lirica si deve comunque confrontare con quella immersiva, rituale, di cui stiamo parlando in questo libro; e quindi confluire in un senso di condivisione sovra-soggettivo. Se non facesse questo, non sarebbe nemmeno riconoscibile come poesia.

0.6. Questo libro

Questo libro cerca di descrivere l’esperienza della fruizione poetica. Per fare questo deve parlare sia della dimensione discorsiva del testo poetico – che dipende dalla sequenza delle parole (proprio come nella prosa) ma anche dalle interazioni tra questa sequenza e una serie di caratteristiche specifiche della poesia – sia della sua dimensione immersiva, partecipativa, orfica. Questa seconda dimensione si articola in sistemi di ritmi e di tensioni che si manifestano sul piano dell’espressione come anche sul piano del contenuto: ritmi e tensioni morfologiche e sintattiche, ma anche ritmi e tensioni semantiche e narrative.

Inizieremo (cap. 1) parlando della fruizione musicale, cercando di definire che cosa caratterizzi l’esperienza sonora, quando è diretta a testi di carattere estetico. Questo ci sarà utile per capire subito dopo quale sia lo specifico sonoro della poesia; e su questo quadro di fondo esploreremo le caratteristiche del metro e del ritmo prosodico. Ma questa stessa comprensione ci sarà utile, nel capitolo successivo (cap. 2), anche per capire che cosa siano e come si manifestino i ritmi semantici e narrativi.

Un capitolo (cap. 3) sarà dedicato alla costruzione del discorso in prosa, ricercando al suo interno una serie di aspetti (alcuni anche di carattere emotivo) di cui pure la poesia fa uso. Ritroveremo questi aspetti anche nel capitolo 4, dedicato alla costruzione del discorso poetico, ma sarà a questo punto centrale la loro interazione con gli aspetti specificamente poetici che sono stati descritti nei capitoli precedenti.

Incominceremo ad avere, a questo punto, un quadro abbastanza dettagliato della situazione, e potremo permetterci di mettere in gioco (cap. 5) quegli elementi, puramente visivi, che non hanno nessuna relazione diretta con la dimensione sonora. La scrittura ha una sua specificità, come ce l’hanno una serie di aspetti visivi presenti da lungo tempo in poesia. Esiste però anche una poesia fortemente basata sulla dimensione visiva, cui è necessario dedicare uno spazio.

Nell’ultimo capitolo (cap. 6) cercheremo quindi di descrivere la fruizione poetica nella sua complessità, tracciando alcune linee di un’estetica poetica, con un accenno finale alla dimensione dello scrivere.

[1] Vedi il par.3.1, per un’espansione di questo discorso.

[2] Sui ritmi del contenuto, vedi sotto Cap. 2. Più in generale, su ritmi e tensioni nei testi, narrativi e non, cfr. Barbieri(2004).

[3] Al rapporto tra leggere e guardare nella comunicazione visiva (poesia visiva e poesia concreta incluse) ho dedicato il volume Barbieri (2011).

[4] Vedi sotto, par.5.2.1.

[5] Ho dedicato a questo tema diversi articoli (Barbieri 2008, 2009 e 2010), ma la problematica nasce in Ong (1967 e 1982). Per quanto riguarda la musica si trova affrontata anche in Piana (1991), in Capuano (2002) e in Sparti (2007).

[6] O meglio, quello che Guido Mazzoni (2005) chiama piuttosto espressivismo.

[7] Per lo sviluppo di questa tesi, vedi ancora Mazzoni (2005). L’espressione “riduzione dell’io” è invece di Alfredo Giuliani (1965), nell’Introduzione 1961 all’antologia de I Novissimi.

[8] Su questo tema, oltre a Mazzoni (2005) vedi anche Ferry (1990).

Jackson Pollock, Autumn Rhythm, 1950 Due settimane fa, rispondendo a un commento di Guglielmo Nigro su Miles Davis, mi è capitato di avvicinare l’ascolto di Free Jazz di Ornette Coleman alla visione di un dipinto di Jackson Pollock. Il paragone mi è uscito del tutto spontaneo, sul momento, ma vale la pena di rifletterci sopra in maniera più approfondita.

Come ho scritto nel mio libro Guardare e leggere, credo che Pollock abbia introdotto in pittura la preminenza di una modalità di significazione che, pur essendo sempre esistita, è anche sempre stata però secondaria o addirittura marginale. Quando guardiamo un dipinto del Seicento, certamente quello che ci colpisce prima di tutto è la scena rappresentata, e poi, se siamo sufficientemente competenti, valutiamo la composizione plastica. Ma esiste anche il gusto e il senso dell’avvicinare lo sguardo a riconoscere il segno delle pennellate, a cercare di capire il gesto del pittore nello stendere quel colore sulla tela. Questo specifico gusto, attraverso il quale il segno pittorico non è più solo di tipo iconico (nella rappresentazione) o comunque genericamente visivo (nella composizione plastica), ma anche di tipo indicale (in quanto traccia di un evento reale – quello del gesto pittorico), non è veramente esercitabile su dipinti precedenti il XVII secolo.

Non che non si potesse capire il gesto del pittore anche prima, dai tratti del colore, ma l’idea dell’ostentazione di una capacità virtuosistica del pennello, non dissimile da quella dello strumentista che fa musica, è un’idea tutta barocca. Ed è quindi in epoca barocca che l’idea del virtuosismo della pennellata diventa una componente possibile, collaterale ma non ininfluente, del senso complessivo di un dipinto.

Nel dripping di Pollock, la rappresentazione non c’è più, e anche il valore della composizione plastica è minore rispetto a, poniamo, Kandinsky. Ha invece un grandissimo peso il sistema, indicale, dei percorsi: le tracce lasciate dal pennello sgocciolante che danno un’idea della danza del pittore, del ritmo del suo movimento – ed è la qualità di questa danza e di questo ritmo che finisce per fare la differenza tra i dripping di Pollock e quelli di chiunque altro.

In questo senso, dunque, l’action painting di Pollock costruisce una sorta di pittura musicale. Ma attenzione a non portare la metafora troppo in là: un dipinto di Pollock, come questo Autumn Rhythm, non è fatto di un solo ritmo, o di una sola danza, ma di un complesso intreccio di mosse, che ritornano e si sovrappongono, spesso rendendo impossibile seguire davvero le singole linee. Nonostante questa confusione – o forse proprio grazie a questa “confusione” – il dipinto funziona; è forte, di grande impatto, produce una sensazione vitale di movimento e di danza. A ben guardare, poi, l’intreccio è tutt’altro che omogeneo, e appaiono zone più dense di segni e zone più vuote. La sensazione di ritmo e di danza è prodotta dallo spostamento dell’occhio e dell’attenzione su questi segni, e anche dal tornare e ritornare sulle stesse forme: di fatto, nel dipinto, il movimento non c’è, e siamo noi spettatori a produrlo attraverso un’interazione ricorrente con dei segni statici.

Ora pensiamo a Free Jazz, di Ornette Coleman. Se lo pensiamo nel suo insieme, lo possiamo descrivere in maniera non così dissimile da come abbiamo descritto il dipinto di Pollock: ci sono una serie di danze o di ritmi (quelli dei vari solisti dei due quartetti) che si sovrappongono generando una sorta di “confusione”, dalla quale emergono con fatica (e spesso non emergono) le singole linee; ma poi ci sono zone più dense e anche zone più libere, nelle quali può emergere la voce e il percorso (la danza, il ritmo) volta per volta di uno o due dei solisti.

Ma a questo punto le somiglianze finiscono, e salta agli occhi una differenza fondamentale, e cioè che mentre per vedere la struttura complessiva del dipinto e le sue macro-forme non ho che da allontanarmi un poco in modo da rendere meno evidenti i dettagli, per percepire la struttura complessiva del brano musicale non ho altra scelta che ricostruirlo mentalmente in maniera quasi-visiva, come uno schema complessivo. In altre parole, mentre la struttura complessiva di un dipinto è un fatto visivo né più né meno dei suoi dettagli, quella di un brano musicale non è più un fatto sonoro, a differenza dei suoi dettagli. Mentre il dipinto continua a essere presente all’osservazione e disponibile a essere ripercorso, la musica scorre ed è in ogni momento quella che è in quel momento, contro lo sfondo di quello che è stato prima e nella prospettiva di quello che sarà, ma, in ciascun momento specifico dell’ascolto, sfondo e prospettiva sono fatti virtuali, presenze soltanto mentali, fatti di memoria e di immaginazione.

Free Jazz gioca programmaticamente sul fatto di non avere né futuro né passato, se non di breve durata: c’è sviluppo forse nelle singole improvvisazioni, ma non nel brano nel suo complesso. La libertà di cui godono i singoli esecutori impedisce al brano di avere un’evoluzione complessiva, e al massimo distinguiamo le fasi di improvvisazione collettiva da quelle delle improvvisazioni individuali. Nel dipinto di Pollock, la struttura complessiva c’è, ed è chiaramente dominante, ed è anzi ciò che evoca in noi il quadro ritmico complessivo, poi riproposto all’infinito dalle singole linee e dagli intrecci.

Nel brano di Coleman le singole danze non hanno modo di creare una macro-danza che dia un senso all’insieme, e questo è, per me, il peccato di Free Jazz: l’utopia della libertà espressiva del singolo esecutore che rende impossibile all’ascoltatore una sintonizzazione complessiva con la musica, un possibile “andare a tempo” o “sentire il ritmo” con l’insieme. Al mio orecchio Free Jazz è pieno di bei momenti, che non riescono a costruire complessivamente una bella musica – e a lungo andare mi annoio.

A quanto pare, dunque, la musica è fatta di elementi extra-sonori molto più di quanto la pittura sia fatta di elementi extra-visivi. E anche questo è certamente un effetto dell’optocentrismo di cui la musica patisce nella nostra cultura. L’idea di una musica fortemente improvvisata, come il jazz ha cercato di essere, va certamente nella direzione di un allontanamento dall’optocentrismo – ma la mia sensazione è che Coleman abbia sbagliato strada, perché – come scrivevo nella mia risposta a Nigro – se l’ascoltatore di Free Jazz vuole cercare una coerenza e un’evoluzione più generale di quella delle singole improvvisazioni è costretto a un forte lavoro concettuale, a una forte astrazione, che non è di carattere sonoro – e non è nemmeno più la percezione di una danza, o di un ritmo. Sembra quasi che dietro alla libertà illimitata dei solisti di Free Jazz ci sia un disegno fortemente razionalista, un progetto, termini (“disegno”, “progetto”, “immagine complessiva”) tutti relativi al campo del visivo. In altre parole, Coleman non avrebbe fatto un’operazione molto diversa da quella di un musicista della tradizione cosiddetta “colta” della musica occidentale – e in effetti lo vediamo facilmente in linea con un John Cage, e con la sua – intellettualissima – esaltazione del caso.

Tutto questo discorso, ovviamente, non comporta che Free Jazz sia un “brutto disco”. Con il peso culturale che ha avuto non ha nemmeno senso parlarne in termini di brutto o di bello. Però ci permette di riconoscere che nella sostanza il progetto di Coleman finisce per andare nella direzione opposta a quella che dichiara, approdando a un intellettualismo jazzistico che caratterizzerà pesantemente i decenni successivi – anche in molti casi con risultati, peraltro, che alle mie orecchie suonano decisamente meno “noiosi”.

L’optocentrismo non si sconfigge così facilmente. Forse non si sconfigge affatto. Forse non va nemmeno sconfitto. Ma ci sono altre strade, nel jazz e altrove, lungo le quali si vivono più suoni e si ricostruiscono meno (peraltro comunque indispensabili) astratte strutture.

José Luis Salinas, Cisco Kid, striscia dell'1 novembre 1952 Di questa bella vignetta del Cisco Kid di José Luis Salinas, conservata presso il Fondo Gregotti, mi interessa osservare il modo in cui Salinas usa l’inchiostrazione per definire i due personaggi e il loro rapporto. Dal punto di vista narrativo, la situazione rappresentata è facilmente intuibile: il bello ed elegante e macho Cisco Kid in atteggiamento galante nei confronti di una signorina ugualmente elegante e bella, e forse un po’ leggera di costumi – ma qui decisamente sulla difensiva. Lo rivelano, oltre alle parole che i due si scambiano, anche l’inclinarsi in avanti del corpo di lui e il leggero corrispondente arretrare di quello di lei, insieme alla posizione tutt’altro che accogliente delle sue braccia – un segno, semmai, di potenziale ostilità e di sfida, che comunque non esclude del tutto una futura apertura.

Insomma una situazione canonica di corteggiamento con protagonisti canonici, ben individuabili nei rispettivi ruoli. E i ruoli sono molto ben definiti attraverso alcuni elementi di inchiostrazione che agiscono anche indipendentemente dalla loro efficacia nel rappresentare i volti e i corpi. Se ingrandiamo l’immagine e osserviamo il volto di lui, comparandolo con quello di lei, è facilmente evidente una doppia opposizione: da un lato un profilo definito da una serie di segni brevi e rettilinei, dall’altra segni che sono invece tendenzialmente lunghi e decisamente curvilinei; da un lato molti segni a definire con insistenza dettagli e ombre, dall’altra poche linee che lasciano intuire una superficie liscia. Provate, per cogliere un aspetto eloquente di questa seconda contrapposizione, a seguire le linee ribadite del profilo di lui e quelle addirittura discontinue del profilo di lei.

Ora, certamente, i tratti rettilinei servono per definire il profilo più duro dell’uomo rispetto a quello più morbido della donna, e la maggiore concentrazione dei tratti a rendere più segnato il volto di lui rispetto a quello di lei. Ma, a guardar meglio, ci accorgeremo che persino i tratteggi che esprimono l’ombra sulla gola di lui sono rettilinei, mentre i tratteggi che hanno la medesima funzione sulla gola di lei sono invece curvilinei – e non mi si dica che lui ha la gola diritta e rigida, anche se certamente lei ce l’ha più rotonda e morbida! Persino i capelli di lui, dove pure qualche curva (nel ciuffo) si azzarda a comparire, sono definiti attraverso tratti di pennello tendenzialmente rettilinei, mentre quelli di lei sono un evidente tripudio di curve, ulteriormente enfatizzato dalle due piume che fungono da copricapo.

Insomma, lui è macho (e lei è femmina) persino nel tratteggio. Ma questa opposizione agisce in maniera così forte soltanto nell’area dell’immagine (il fronteggiarsi dei due volti) che richiama immediatamente l’attenzione, mentre è molto meno netta nel resto delle due figure. Certo anche il corpo complessivo di lui è riducibile a un sistema di segmenti di retta, mentre quello di lei è tutto curve, ma poi ci sono (appunto) i riccioli curvilinei in alto sopra il volto di lui e il complicato sistema di curve delle decorazioni della sua camicia, oltre alle rotondità dei muscoli delle braccia e della cintura che gli cinge la vita, mentre l’ombreggiatura complessiva del corpo di lei viene ottenuta attraverso una colorazione piatta da retino, che ne appiattirebbe pure il volume se non venisse corretta da altre linee di tratteggio nell’area sotto il braccio.

D’altra parte lui, il macho, qui viene colto in atteggiamento suadente, mentre lei, la femmina desiderabile, è qui invece aggressiva e sfidante. Nel procedere dunque dal centro alla periferia dell’immagine si susseguono le tecniche di inchiostrazione che definiscono tratti di personalità generali e stabili, prima, e atteggiamenti relativi all’occasione specifica, dopo. I due personaggi sono così immediatamente riconosciuti per quello che sono nell’economia generale della storia (una funzione di identificazione) e subito dopo caratterizzati per la situazione specifica (una funzione narrativa, o di specificazione locale). Questo duplice e non simultaneo riconoscimento dipende, in parallelo, sia dalla situazione messa in scena complessivamente che dalle caratteristiche grafiche di questa messa in scena, caratteristiche di cui la modalità dell’inchiostrazione è, a quanto pare almeno qui, una dei protagonisti. Ad ambedue i livelli Salinas è decisamente un maestro.

La Montagne Sainte Victoire Quando si passa di lì, sull’autostrada della Provenza, poco dopo Aix-en-Provence in direzione dell’Italia, chi ha amato i dipinti di Cézanne non può fare a meno di guardare e riguardare la Montagne Saint Victoire. È una visione insieme affascinante e frustrante, perché non si può non comparare l’esperienza rilassata del pittore che ne godeva dai migliori punti di vista, e ricreava sulla tela quel fascino, con l’esperienza nostra, lanciati in velocità sull’autostrada, con la visione continuamente interrotta dalle emergenze sia naturali che dell’autostrada stessa. E poi, quella volta, non stavo nemmeno guidando io; quando guidi, è ovviamente ancora peggio.

Non so (e stavolta non mi importa) se questa è una bella foto, in sé. A me piace perché è una foto che rappresenta un’esperienza, quella di chi cerca nel mondo attorno tracce dei propri miti senza poter uscire dai binari della vita che conduce. (C’era anche il parabrezza un po’ sporco, oltre ai cartelli, ponti, guard-rail, camion…)

Paul Cézanne, La montagne Sainte Victoire, 1905

.

Conlon Nancarrow È stato ascoltando e riascoltando in questi giorni brani di Miles Davis di diversi periodi che la cosa mi è saltata all’occhio, pardon, all’orecchio. Tra gli ultimi brani registrati dal vivo da Miles ce n’è uno del 1991, a Montreux, intitolato Solea. È la riproposizione di un vecchio brano del 1960, contenuto nell’album Sketches of Spain, con Gil Evans. L’originale potete ascoltarlo qui (se non lo tolgono prima, come è già successo – nel qual caso cercate “Miles Davis Solea”), ma è molto diverso dalla versione del ’91, con Quincy Jones, della quale non sono riuscito a trovare tracce nel Web – per cui conto sul fatto che lo possediate o che possiate procurarvelo.

Bene, ascoltando la Solea del ’91 ho avuto un flash, e non ho potuto fare a meno di pensare a un brano di Conlon Nancarrow, lo Studio for Player Piano (cioè per pianola meccanica) n. 12, nella versione strumentale realizzata da Ensemble Modern. Ovviamente i due brani (quello di Davis e quello di Nancarrow-Ensemble Modern) sono molto diversi, e il collegamento è occasionale e momentaneo, anche se, quando c’è, molto forte. È anche interessante osservare che la Solea originale del 1960, pur essendo un bellissimo pezzo, non produce su di me il medesimo effetto – segno che non è il comune tema spagnolo a marcare la somiglianza tra Davis e Nancarrow. È semmai un certo modo di usare la voce della tromba, e di intonare certe cadenze sì spagnoleggianti, ma comunque non standard, e particolari tanto nel brano di Davis del 1991 quanto in quello di Nancarrow.

È ancora interessante notare che la mia evocazione istintiva ascoltando la Solea del 1991 va direttamente alla versione orchestrale di Ensemble Modern, mentre è solo indiretta e più debole nei confronti dell’originale per pianola meccanica, segno che c’è qualcosa nella timbrica e nell’intonazione, più che nella struttura dei brani, a creare per me il collegamento. Mi diverte pensare che ci sia stato un qualche tipo di influsso in qualche direzione, e ho indagato sulle date e sui luoghi, trovando varie coincidenze, ma niente di probante.

Conlon Nancarrow e la sua speciale pianola meccanica Nancarrow compone lo Studio n. 12 in qualche momento tra il 1950 e il ’60, più probabilmente verso la fine che verso l’inizio del decennio. Lo compone quindi prima dell’uscita di Sketches of Spain, che è del 1960. Che Davis o Evans potessero conoscere Nancarrow è tranquillamente da escludersi, poiché Nancarrow, pur essendo americano, viveva in isolamento a Città del Messico dal 1940, dove si era rifugiato in quanto comunista. La sua musica non era conosciuta da nessuno, e tale rimane sino a quando, verso la fine dei Settanta, una piccola etichetta californiana gli pubblica qualche disco con gli Studi, e uno di questi capita, a Parigi, tra le mani di György Ligeti, che se ne innamora, e fa conoscere Nancarrow all’ambiente della musica colta contemporanea, che in pochi anni lo riconosce come uno dei maestri del Novecento.

Il disco di Ensemble Modern La performance di Solea che mi colpisce è invece del 1991. Ho ipotizzato che Ensemble Modern o qualcuno del gruppo potesse trovarsi a Montreux nel luglio di quell’anno; ma ho scoperto invece che in quei giorni erano negli Stati Uniti, a casa di Frank Zappa (grande ammiratore a sua volta di Nancarrow), per studiare la sua musica con lui. Dal lavoro con Zappa uscirà nel 1993 il disco The Yellow Shark. Il disco su Nancarrow è del ’92. A riprova dell’interesse di Ensemble Modern nei confronti del jazz c’è anche il disco, ancora del ’92, con le Two Compositions di Anthony Braxton (registrate nel 1989 e 1991).

Se non erano presenti a Montreux, dunque, nonostante il possibile interesse, gli esecutori di Ensemble Modern non possono avere sentito l’esecuzione di Miles Davis, a meno che non ci fossero in giro dei bootleg – il che non è da escludersi. Ma su disco il pezzo uscirà solo qualche anno dopo; troppo tardi per rendere plausibile un collegamento.

La coincidenza resta comunque interessante anche se non può essere giustificata storicamente. È ben possible che nel modo di usare la tromba per il pezzo di Nancarrow da parte del solista di Ensemble Modern un influsso di Miles ci sia, e che lo faccia emergere la casuale contiguità dei motivi musicali. E non si può escludere del tutto che Davis o Quincy Jones non avessero nel frattempo ascoltato quello studio di Nancarrow, nella versione originale – vista la pubblicità che gli andava facendo Zappa. Ma può anche benissimo darsi che sia davvero una convergenza del tutto fortuita.

E la coincidenza continua a colpirmi lo stesso. Mi colpisce perché da un lato c’è un musicista accusato di essere pop e commerciale, e dall’altro un musicista che possiede invece tutti, ma davvero tutti, i crismi della non commerciabilità: Nancarrow ha vissuto nell’ombra, elaborando tra sé la sua musica straordinaria – ed è salito poi alla ribalta praticamente per una scoperta casuale. Insomma, possiede tutto quello che serve per diventare un divo dei duri e puri dell’anti-commercialità.

A cavallo tra loro c’è Ensemble Modern, un gruppo che esegue musica da duri e puri, ma che ha l’intelligenza di guardarsi attorno – e guarda caso incrocia Frank Zappa, un personaggio che incarna l’ambivalenza dell’essere insieme pop e avanguardista; e incrocia Anthony Braxton, che è senz’altro un avanguardista, ma che esce dalla stessa tradizione di Miles Davis.

Perché mi piacciono tanto questi inciuci? Credo che sia perché mostrano che le barriere tra i diversi generi musicali e tra ciò che è commerciale e ciò che non lo è sono davvero fatte di carta velina, e non reggono a un’osservazione più attenta.

E poi ho avuto l’occasione, attraverso Miles, di riascoltare Nancarrow, che è davvero, io credo, uno dei grandi musicisti del Novecento, e che andrebbe studiato da tutti, a partire dai suoi terrificanti studi per pianola meccanica (ineseguibili al pianoforte – ed è per questo che Ensemble Modern li trasforma in pezzi per più strumenti, in modo che li si possa suonare), altrettanti esperimenti sulle possibilità di combinazioni di tempi e di ritmi, con un rigore e insieme un lirismo straordinari. Una musica indubbiamente cerebrale, però al tempo stesso – almeno per me – commovente, e talvolta entusiasmante; così diversa da quella di Davis che trovarmele per un attimo associate è comunque una sorpresa non da poco. Un po’ di cose di Nancarrow su Youtube ci sono. Se non le conoscete già, sarà una bella scoperta.

Ludovic Debeurme, Renée Mi sembra che stia montando, nell’ambiente del fumetto (di chi lo legge con affezione, soprattutto) una qualche insofferenza nei confronti dell’autobiografismo e dell’intimismo. La sensazione mi proviene sia dall’esterno (cioè da critiche e commenti che leggo o che ascolto nel Web o altrove) sia dall’interno (cioè da quello che sento io stesso).

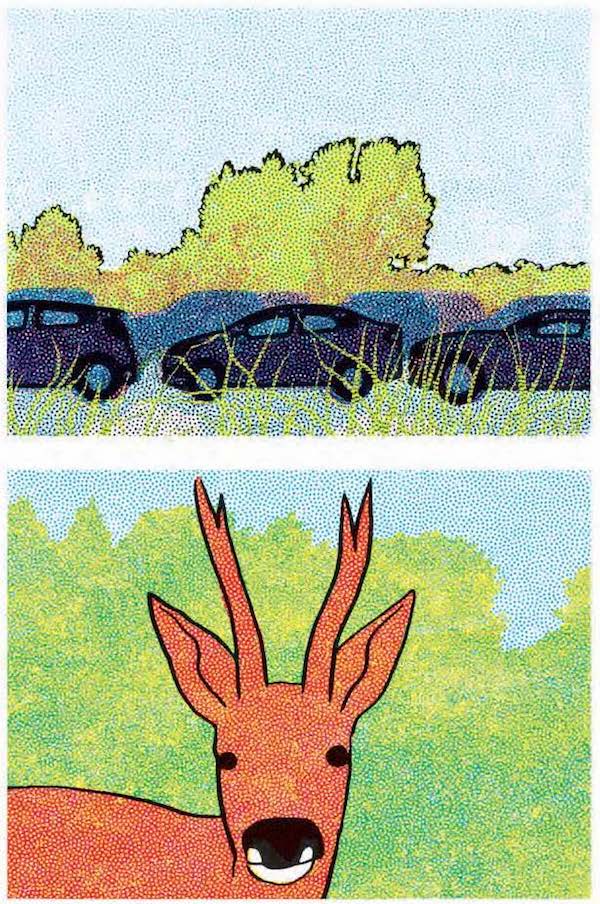

Tra le mie letture recenti ci sono due buoni esempi per quello che voglio dire. Si tratta di Renée di Ludovic Debeurme, e di La parentesi, di Élodie Durand, entrambi pubblicati da Coconino. Sono due buoni esempi prima di tutto perché sono due buoni libri, nel complesso, ben costruiti e disegnati (tutti e due, ma in particolar modo quello di Debeurme), che affrontano, in maniera piuttosto diversa, il tema della malattia mentale e dell’esclusione. Particolarmente apprezzabili, in Debeurme, sono gli echi dell’underground e di Edward Gorey. La Durand è forse un po’ meno eccellente nel tratto grafico, ma il libro è comunque molto ben costruito, e il disegno ben funzionale al racconto.

Non c’è quindi un problema di qualità, che nel complesso è buona. Eppure, la lettura di questi libri (e di molti altri ugualmente giocati su una forte dimensione psicologica e intimistica) non mi entusiasma come (forse) dovrebbe. Perché? Ho diverse ipotesi in merito, che, se riguardano me, mi riguardano come esempio di lettore (credo) sensibile, e quindi potenzialmente corrispondente a una collettività più ampia di lettori che potrebbero provare le mie stesse sensazioni.

1. Nella prima ipotesi, banalmente, questi testi, seppur buoni, non sono così buoni come altri. Non so bene se sia corretto far rientrare in questo genere, o almeno nelle sue origini, anche Andrea Pazienza (che certamente era autobiografico) o Lorenzo Mattotti (che certamente è intimista). Né l’uno né l’altro mi hanno mai stancato, forse perché il genere non è lo stesso, o forse perché il loro approccio aveva (ha) una marcia in più, essendo capaci di accostare la dimensione intima al paradossale (l’uno) o al fantastico (l’altro). Ma se invece dei nomi di Pazienza e Mattotti, faccio quelli più recenti di Gipi e di David B., diventa più difficile – mi pare – sostenere che si pongono al di fuori del genere. Eppure potrei dire di loro la stessa cosa, cioè che Gipi e David B. hanno una marcia in più, essendo capaci di accostare la dimensione intima al paradossale (l’uno) o al fantastico (l’altro). D’accordo: anche di Debeurme si potrebbe dire che vira frequentemente al fantastico, visto che il suo underground di riferimento è più quello di Jim Woodring o di Robert Williams che non quello paradossale di Crumb e Shelton. Ma più che fantastico, nel suo caso, io parlerei di allucinatorio, o di incubo. In altre parole, non un’uscita liberatoria, ma un’ulteriore discesa nell’intimo. Ma, di questo, tra poco.

In questa ipotesi, forse, allora, stiamo assistendo all’assestarsi di una maniera. I fenomeni culturali sono molto più complessi della banale equazione migliore qualità = maggiore successo. Perché la graphic novel possa assestarsi come formato culturalmente riconosciuto (e quindi acquistato da un ampio pubblico) deve essere riconoscibile come appartenente per certi versi a un mainstream di prodotti culturalmente riconosciuti. Ora, è un luogo comune dentro cui cresciamo quello secondo cui un romanzo serio è un romanzo psicologicamente profondo, il che mette il genere introspettivo automaticamente al top dei generi romanzeschi. È facile infatti dubitare della seriosità dell’avventura o del fantastico, per non dire dell’umoristico; più difficile dubitare invece dell’autobiografico o dell’intimistico. Insomma, il pubblico riconoscimento della graphic novel come prodotto alto passa inevitabilmente attraverso una certa dose di psicologismo.

2. Da qui nasce la seconda ipotesi, secondo la quale, indipendentemente dalla qualità di questi testi, chi ama i fumetti perché sono fumetti sente puzza di bruciato; sente cioè che, alla ricerca del riconoscimente culturale, qui si sta svendendo qualcosa. E il “qui” non si riferisce tanto al lavoro specifico né della Durand né di Debeurme, ma al contesto di cui essi fanno parte, e che li porta a lavorare in questo modo. Insomma, c’è la sensazione di un qualche tipo di snaturamento del fumetto, che non avviene né in Pazienza né in Mattotti né in Gipi né in David B., che continuano comunque a navigare in un immaginario che è anche quello dell’universo a fumetti – mentre altri autori sembrano quasi dei romanzieri che si esprimono per immagini – e magari lo fanno pure bene, però senza rispetto per il passato del linguaggio. E sembrano quasi più legati al mondo del romanzo verbale che a quello del fumetto. Se questa può essere una qualità per il lettore di romanzi (che lo avvicinerà dunque alla graphic novel) non lo è per il lettore di fumetti, che si sente in qualche modo tradito, e per ragioni di mercato. Persino l’allucinatorio di Debeurme (con tutte le sue non indifferenti qualità) non sfugge a questo sospetto, quasi fosse un modo per ricreare l’atmosfera del romanzo colto sfruttando i riferimenti del fumetto.

3. La terza ipotesi è quella della stanchezza. Il fumetto intimistico/autobiografico nasce tra la fine dei Settanta e i primi Ottanta, per esplodere negli ultimi quindici anni. Magari semplicemente siamo stanchi, come lo siamo (almeno io personalmente) di storie di superoeroi e di fantasy. Certo, il capolavoro è il capolavoro, qualunque sia il genere. Ma appena la qualità scende appena un poco, la stanchezza si fa sentire – e se scende ancora di più, la reazione inevitabile è del tipo “chepp…!”.

4. C’è una quarta ipotesi, meno banale di quanto sembra, ed è che gli autori di cui sto parlando sono francesi. È vero che il discorso che sto facendo si attaglia anche a parecchi americani (tipo Craig Thompson, o la Abel, o Madden). Ma il fatto che siano francesi dà adito a un sospetto, che dipende dal tipo di mercato. La Francia è infatti il paese che ha il maggiore mercato “colto” del fumetto, e di conseguenza la necessità di maggiore standardizzazione di un prodotto di buona qualità. L’assestarsi di una maniera, di cui parlavamo sopra, è particolarmente sospettabile in questo contesto, e corrisponde a quello che succede in Italia, per esempio, col fenomeno editoriale del romanzo (tout court, cioè verbale), che è sempre più un prodotto di fattura editoriale, che presso i grossi editori passa solo se possiede certe caratteristiche di vendibilità, ed è di conseguenza aggiustato e riaggiustato editorialmente per adeguarlo alle esigenze. La dimensione ridotta del mercato italiano del fumetto ha un po’ salvato la nostra situazione in questo senso, garantendo la natura artigianale/artistica (due modi di dire la stessa cosa che hanno un riconoscimento culturale diverso) del prodotto nostrano. Inevitabilmente, con l’espandersi del mercato e il successo della graphic novel, ci andremo francesizzando anche noi – nel bene come nel male.

Élodie Durand, La parentesi, pp.162-163

Campo di gioco In questa città invisibile, che è la stessa di questa, le linee di terra dei campi da pallone per i bambini sono fatte con la luce del sole, mentre le porte sono colonne monumentali di pietra.

Di questa foto, oltre alla nettezza della luce, e all’aria di giornata festiva che si respira, mi piace la rima tra la sequenza delle colonne a sinistra e quella delle colonne a destra, ciascuna disposta in una dimensione spaziale differente; e poi il modo in cui questa serietà geometrica e statica viene messa a contrasto con le posizioni casuali e dinamiche delle figure umane.

2 Novembre 2011 | Tags: jazz, Miles Davis, musica, rito | Category: musica |  Miles Davis Il bello di non essere un critico musicale è quello di poter dire quello che si pensa senza sentirsi impegnati a una verità universale, senza sentirsi troppo a rischio di dire castronerie, perché comunque quello che si mette in gioco è il proprio personale sentire, le proprie impressioni da dilettante – e non la Storia della Musica. È così che due settimane fa mi sono lanciato in alcune considerazione su Miles Davis, che mi davano l’occasione per arrivare invece a un discorso sull’avanguardia e sul difendere a oltranza le posizioni artistiche – argomento rispetto al quale mi riconosco più direttamente impegnato.

Ma poi i commenti a quel post hanno riguardato nello specifico anche lo stesso Miles Davis, e mi sono ritrovato a promettere di cercare di capire (e di spiegare) perché il Miles elettrico e pop mi faccia l’effetto che mi fa – cioè mi piace moltissimo, mentre resto quasi indifferente alle sue performances più tradizionali sino al 1968. Per questo, dunque, nei giorni scorsi mi sono riascoltato un sacco di Davis, compresi brani del primo e del secondo quintetto, che hanno continuato a farmi lo stesso effetto di apprezzamento distaccato – mentre dalle prime note di Pharaoh’s Dance la mia attenzione ha avuto un balzo; e lo stesso succede con tanti dei brani dell’infinita serie di esecuzioni a Montreux (1973-91).

Di qui a capire il perché di questo balzo il passo non è stato semplice. Stavo incominciando a pensare di smontare Pharaoh’s Dance o Bitches Brew (il brano che dà il titolo all’albo), un’operazione che spesso mi è stata decisamente utile per riuscire a capire qualcosa del mio oggetto di interesse, quando nella mia testa qualcosa è scattato. Di colpo ho visto un collegamento tra il Davis della svolta e tutto un altro genere di musica: la musica indiana dei raga.

Ora, Miles Davis non usa né il sitar né altri strumenti indiani; armonie, melodie e ritmi non hanno nessuna parentela con quelli dei raga; non ho neanche idea (e non molto mi importa) se avesse avuto occasione di ascoltare Ravi Shankar, che già girava per l’Occidente a dar concerti dai tardi anni Cinquanta. Magari l’ha sentito e questo gli ha fatto scattare qualcosa; oppure non gli ha fatto scattare niente, e il suo percorso è stato un altro: non è questo che mi interessa. Mi interessa invece il fatto che i pezzi di Bitches Brew e tanti brani successivi di Davis hanno una struttura complessiva e prevedono una modalità di ascolto che è singolarmente simile a quella dei raga indiani: una modularità ossessiva-ricorsiva di fondo (spesso uniforme solo in apparenza, perché in realtà organizzata nella forma di un lento crescendo/accelerando attraverso una serie minimale di alterazioni) su cui si stagliano episodi improvvisativi che nascono l’uno dall’altro, e che sembrano a un certo punto morire nell’uniformità del fondo – salvo che il fondo in qualche modo ne ingloba gli effetti, e insensibilmente cresce. E tutto questo va ascoltato non con la razionale attenzione frontale dell’ascoltatore critico occidentale, che concepisce la musica come discorso e come sviluppo, e come tale la riconosce e segue; bensì con un atteggiamento ondeggiante tra quello frontale appena detto e una partecipazione rituale che va nella direzione del ballare, o del seguire corporalmente il ritmo, sino a una condizione di semi-trance.

È questo che mi affascina delle esecuzioni dei raga indiani: non è che la sensazione di trovarsi di fronte a uno sviluppo e a un discorso (due capisaldi della musica colta occidentale e del suo ascolto – jazz compreso) scompaia, ma il discorso è talmente fatto di ripetizioni e riprese, in cui le variazioni si inseriscono fluidamente, che finisci facilmente per perderne il filo, rimanendo appeso solo alla componente di immersione nel flusso ritmico-melodico. Eppure l’esecuzione di un raga non è fatta della semplice ripetizione ossessiva di un ritmo o di un riff, ripetizione che soddisfa solo la dimensione dell'”andare a tempo”, e a lungo andare annoia. Al contrario, l’effetto immersivo, di semi-trance avvolta dal flusso musicale, viene costruita attraverso la presenza effettiva di un discorso musicale – che però fa parte del gioco senza poter diventare dominante. E questo è sufficiente a rendere impossibile per un raga quell’ascolto strutturale che tanta musica occidentale colta invece richiederebbe. Per godere di un raga devi cercare di seguirne il discorso, ma anche rassegnarti a vivere molto di più il suo flusso di quanto non capirai davvero il suo sviluppo – così che alla fine l’ascolto finisce per essere un’esperienza attiva piuttosto che cognitiva; o meglio, finisce per essere l’esperienza dell’immergersi in un flusso di cui tu cerchi di controllare cognitivamente la forma, mentre è lui che conduce te, a dispetto di tutti i tuoi sforzi.

Bene. Senza nessuna parentela ritmica, melodica o armonica con la musica indiana, la musica di Miles Davis produce su di me lo stesso effetto: cioè quello di una musica che chiede sì di essere seguita cognitivamente come discorso e come sviluppo, ma solo per potersi immergere più intensamente e viverne attivamente il flusso, in uno stato di quasi-trance rituale, in uno stato di comunione partecipativa.

Una volta che capisco questo, posso forse anche capire che Davis non ha bisogno di Ravi Shankar né della musica indiana per arrivare a un risultato pur così simile. Gli basta risalire alla propria origine africana, e alla natura rituale-compartecipativa delle poliritmie tribali, nelle quali il discorso e lo sviluppo musicali sono comunque presenti, ma non centrali, e comunque subordinati alla convocazione degli ascoltatori a una partecipazione attraverso il ballo, o l’accompagnamento vocale e in ogni caso attraverso l’immersione – ancora una volta – in uno stato di quasi-trance, in cui persino il cercare di seguire lo sviluppo e il discorso musicale è a sua volta parte dell’immersione e della partecipazione.

Ora, se vediamo le cose in questo modo, l’operazione di Miles Davis appare di colpo come un altro capitolo della storia del free jazz, ma non quello cerebrale di Coleman (come mi suggerisce Guglielmo Nigro in uno dei commenti), quanto piuttosto quello politico-appassionato di Max Roach. E il disco che, con le mie scarse conoscenze, io ritrovo più vicino, nella storia precedente del jazz, a quello che Davis va a fare dal 1969 in poi, è la Freedom Now Suite – We Insist!, del 1960, proprio di Max Roach – specialmente (ma non solo) in quel brano, intitolato All Africa, in cui Abbey Lincoln canta sopra una base semi-immobile che finisce, dopo un po’, per essere fatta di sole percussioni poliritmiche.

Ora, saranno queste le mie personali ossessioni e il mio modo di considerare la musica (e non per questo disprezzo affatto le modalità d’ascolto più intellettuali). Ma la mia sensazione è che Miles Davis abbia finalmente trovato, e solo da quel momento in poi, la sua vera sintonia con la musica e con la sua gente – che sono principalmente gli afroamericani, certo, ma siamo anche noi, nella misura in cui siamo capaci di capire che la musica non è né un freddo discorso intellettuale né un totale abbandono corporeo al ripetersi omogeneo dei suoni e dei gesti, ma un complesso in cui ciascuna delle due dimensioni investe l’altra, e capiamo mentre sentiamo e partecipiamo. E se non capiamo proprio tutto, pazienza, perché è anche il cercare di capire (senza necessariamente riuscirci) che ci fa entrare nel gioco complesso dell’essere a tempo.

Inio Asano, Buonanotte Punpun (Planet Manga) pp. 12-13 Ho davanti a me due libri dall’origine del tutto diversa, eppure stranamente imparentati. Uno è francese, e racconta una storia di quasi sessant’anni fa. L’altro è giapponese e racconta una storia (mi pare) di oggi. Tutti e due hanno per protagonista un bambino, immerso in un contesto di bambini, che vivono in una realtà favolosa, a cavallo tra problematicità sociale e leggenda. Tutti e due sono ottimamente scritti e disegnati, e sono tra i migliori libri a fumetti (pardon, le migliori graphic novel) usciti negli ultimi mesi. Tutti e due non raccontano davvero una storia, ma una serie di episodi collegati a creare una sorta di affresco della vita, infantile e adulta, che gira intorno al protagonista.

Buonanotte, Punpun, di Inio Asano, aggiunge alla precisione espressiva del disegno un’invenzione degna di memoria. Il bambino Punpun, il protagonista, pur non raccontando in prima persona (cosa che in un fumetto certamente si può fare, ma è poi inevitabilmente contraddetta dalla prospettiva inevitabilmente esterna delle immagini), viene visto e rappresentato visivamente, in un certo senso, in prima persona. Nelle vignette della storia di Asano, infatti, il suo protagonista è rappresentato come una sorta di uccellino stilizzato, con braccia e gambe filiformi, come potrebbe disegnarle un bambino. E quando l’inquadratura si avvicina a lui non appaiono più dettagli come con gli altri personaggi (disegnati con un tratto minuziosamente realistico, appena appena caricaturato): al contrario, il medesimo segno di contorno del profilo del personaggio si ispessisce e si sfoca.

La metafora è abbastanza evidente. Il bambino Punpun, che di fatto si comporta come gli altri ed è trattato dagli altri in tutta normalità, senza che nessuno manifesti nessuna reazione a una sua qualche eventuale diversità, evidentemente si sente diverso; o meglio, non è capace di vedere se stesso con la medesima chiarezza con la quale vede invece tranquillamente gli altri. Rappresentandolo graficamente con questa sorta di scarabocchio, Asano mette in luce l’incertezza di Punpun riguardo a sé, la debolezza interiore del bimbo, il suo sentirsi indefinito rispetto alla definitezza di ciò che lo circonda.

Baru, Gli anni dello Sputnik (Coconino) p. 47 Niente di tutto questo invece ne Gli anni dello Sputnik, di Baru, il cui protagonista è sin dall’inizio più attivo, e tempera le inevitabili incertezze con una vita di gruppo in cui detiene persino un certo primato. Potremmo magari prendere la differenza tra i due personaggi come una differenza di fondo tra il modo di pensare l’io degli Occidentali e quello dei Giapponesi, certamente più spavaldo e aggressivo nei primi, e più delicato e legato alle relazioni di comunità nei secondi.

Nonostante l’indubbia qualità di ambedue i lavori (e in particolare Baru appare di nuovo nella sua forma migliore, qui dove la sua vocazione agli eccessi di rabbia, di grida e di lotta si trova naturalmente temperata dal contesto infantile, e i contrasti tra personaggi sono sempre sospesi tra l’epico e il ridicolo, ma con un largo margine di tenerezza), c’è però qualcosa che li accomuna anche nel non convincermi sino in fondo – che riesce a emergere magari anche grazie all’indubbia efficacia della trama, del ritmo complessivo, del riuscito disegno dei personaggi (disegno psicologico e anche disegno grafico).

Diciamo che si tratta di un sospetto, più che di una sensazione precisa. Ed è il sospetto, per tutte e due le storie, che la loro efficacia narrativa, e il forte coinvolgimento che producono (anche in me), dipenda da una costruzione del contesto infantile forse un po’ troppo come deve essere, un po’ troppo come, da adulti, ci aspettiamo che sia. La storia di Baru è una sorta di Guerra dei bottoni, o di Ragazzi della via Pal senza la parte triste. Quella di Asano è magari più malinconica e intimista, ma c’è comunque questa immagine di un’infanzia sospesa tra desiderio di avventura e necessità di certezze quotidiane.

Faccio fatica a spiegarmi, perché, comunque ne parli, riesco solo a descrivere un’immagine dell’infanzia che è quella che anche io ho – ed è per questo che tutti e due i volumi (in verità la storia di Asano è fatta di più volumi) sono comunque molto godibili, e qua e là anche struggenti. Ma – non so – è come se tutto fosse davvero troppo come mi aspetto che sia, e quest’infanzia fatta di incertezza, desideri, paure, sogni, genitori, amici, nemici, pericoli, avventura, corrisponda appena un po’ troppo al modello adulto del rimpianto di non essere più così, al modello favoloso (ma anche spaventato) di noi stessi a dieci anni – nelle due varianti, tendente all’eroico l’una e tendente al malinconico l’altra.

Insomma, due opere tutte e due da attraversare. E da meditare.

(Potremmo magari aggiungere alla lista delle opere recenti su gruppi di bambini anche il film Ruggine, di Daniele Gaglianone. Io l’ho trovato molto bello. E la sua infanzia non mi ha posto lo stesso problema, benché non fosse molto diversa da quella descritta da Baru e Asano. Potrebbe essere che Gaglianone è stato davvero più bravo. Potrebbe essere che il cinema è un medium diverso, che produce effetti diversi. Potrebbe essere anche che di cinema io sono molto meno esperto che di fumetti, e quindi anche molto meno attento a trovare il pelo nell’uovo. Comunque sia, il film di Gaglianone è una terza opera da attraversare, meditando.)

Giallo e azzurro Questa foto potrebbe legittimamente fare da pendant a quella della scorsa settimana, ed è pure stata scattata nella medesima città; solo che qui i colori non sono solamente sul fondo, inquadrati dalle quinte bianche e grigie. E le diagonali stanno anche nelle pareti di sfondo, così che non c’è un appoggio definitivo alla fuga dello sguardo.

A me piace anche quell’ombra in alto, la cui diagonale viene ripresa dalla curva del muro proprio di fianco (di cui non riesco a capire il senso architettonico), perché fa parte di un gioco di zigzag che corre dappertutto, dal basso all’alto, dai lati al centro. E c’è persino il lampione, a sinistra, ad abbozzare un ulteriore ritorno.

E poi mi piace che al giallo che sfuma verso il grigio si contrapponga quel cielo di un azzurro così uniforme, quasi irreale se comparato alle scrostature e sfumature dei muri.

Anthony Braxton (con Dave Holland b, Barry Altschul dr, Kenny Wheeler tr.), Five Pieces, 1975 Visto che sono in tema di jazz, restiamo in tema di jazz. Nel 1979 sapevo pochissimo di jazz, e lo avevo scoperto, di fatto, da pochi mesi. C’ero entrato da un ingresso strano, non dallo swing né dal bebop. Tutto era iniziato l’autunno prima, quando un amico, che suonava il sax, mi aveva fatto ascoltare un disco di Anthony Braxton, “Five Pieces”. Io ci avevo riconosciuto gli stilemi delle avanguardie, e avevo drizzato le orecchie.

Poi avevo trovato un complice, anzi un maestro, che di jazz era un patito, e mi spiegava un sacco di cose, e mi faceva ascoltare i dischi giusti. Tanto per restare in zona Chicago, oltre ad altri dischi di Braxton, ascoltavo e riascoltavo The Art Ensemble of Chicago, e Muhal Richard Abrams; e poi di lì verso Cecil Taylor e Ornette Coleman, e ancora verso forme di jazz più tradizionali. Avevo molta puzza sotto il naso all’epoca, e benché facessi fatica a negare il piacere che mi procurava comunque Louis Armstrong, faticavo a giustificarne il valore a fronte degli anatemi di Theodor Wiesegrund Adorno.

Iniziai a frequentare i concerti, uno dopo l’altro. Ne ricordo uno molto bello (ma con un’acustica terribile) di Braxton alla sala della Gran Guardia di Verona. Quando il mio amico/maestro mi propose 5 giorni all’International Jazz Festival di Pisa, tutto dedicato alle avanguardie – e avremmo persino potuto dormire da un suo amico! – mi sembrò un’occasione straordinaria. E lo fu davvero.

Era fine maggio o primi di giugno, mi pare. Arrivammo a Pisa in autostop. Le giornate erano pienissime: mattina, pomeriggio e sera fitte di occasioni musicali. Di giorno concerti con caratteri didattici, quasi seminari a volte. Di sera, fino a molto tardi, gli spettacoli.

Ne ho ancora, di alcuni, un ricordo vivissimo. Han Bennink (con Misha Mengelberg e connessa sigaretta penzolante dal lato della bocca) che nel corso di un interminabile assolo si alza e, correndo, suona l’intera cancellata del palasport dove si svolgeva il concerto. Steve Lacy che esegue la sua preghiera tibetana camminando per il giardino Scotto (in seguito lo avrei sentito ripetere questo pezzo in molte, forse troppe occasioni, ma era la prima volta, quella). George Lewis che improvvisa al trombone da solo per un’ora (e forse dopo un po’ non ne potevamo più, ma non si poteva ammettere). Dave Holland pure da solo al contrabbasso, ma il tempo, alla fine, era volato via. Derek Bailey che improvvisava alla chitarra cose incomprensibili. Di molti concerti non ho più ricordo. Mi sembra che ci fosse Roscoe Mitchell, ma potrei confondermi con qualche concerto di qualche mese dopo altrove. Di sicuro il festival si concludeva con un evento differente, un’orchestra del gamelan di Bali, sul palcoscenico all’aperto del giardino Scotto. E sulle loro scenografie già pronte, oscillanti al vento della sera, Anthony Braxton aveva subito prima suonato da solo, in maniera memorabile.

Avevamo fatto gruppo con altri appassionati, amici di amici. La sera, tornando verso casa (e c’era un sacco di strada da fare), si improvvisavano jam session vocali. Ma quando qualcuno aveva buttato lì che però forse Charlie Mingus era anche meglio di quello che ascoltavamo lì (con tutta la passione che ci mettevamo), si era levato immediatamente un coro di approvazioni. Mingus era morto, piuttosto giovane, pochi mesi prima. Io un po’ ignorante e un po’ supponente, non dissi nulla. Pensai che però Mingus rappresentava la tradizione, e comunque l’avanguardia doveva essere meglio; ma mi appuntai di ascoltarlo, questo autore di cui tutti i presenti parlavano con aria sognante.

Racconto tutto questo un po’ perché mi va di condividere questo ricordo, e un po’ per via di un episodio significativo, un piccolo ma enorme passaggio di crinale, quei pochi metri di differenza che fanno sì che poi si scenda verso un mare piuttosto che verso un altro. Voglio dire che cinque giorni passati ad ascoltare, dodici ore al giorno, musica di avanguardia, lasciano per forza il segno. Quando inizi ti sembra tutto straordinario (anche perché è da tempo che corri dietro a questo mito) e dove non capisci dai comunque la colpa a te stesso. Ma poi, col succedersi dei concerti, ti rendi conto che anche nel contesto dell’avanguardia le forme finiscono per ripetersi, la quantità delle combinazioni è limitata, e talvolta quella che all’inizio ti era sembrato un problema di difficoltà per l’asprezza del linguaggio, a un certo punto si rivela come semplice noia: dopo tre, quattro giorni, quella roba lì l’avevamo già sentita, e un sacco di volte. Tra gli altri, emergevano comunque dei concerti di un livello differente, e Braxton e Holland si rivelavano certamente più bravi di molti altri, ma era difficile dire perché, visto che, tutto sommato, ritrovavamo anche nella loro musica quelle stesse forme, quello stesso modo di fare, quelle stesse strutture. Ci appariva quindi a un certo punto impossibile sostenere che Braxton (poniamo) ci piaceva perché faceva quel tipo di musica, il jazz di avanguardia. Lì, al festival di Pisa, tutti facevano quel tipo di musica, ma non tutti erano ugualmente apprezzabili.

Ricordo benissimo che l’ultima sera ebbi una discussione feroce con un amico di amico che sosteneva quello che io stesso avrei sostenuto sino a tre giorni prima, ovvero che il valore di quella musica stava nella sua componente di rottura, di contrapposizione, di non rispetto delle regole, di antagonismo al sistema commerciale. Ma come potevano le cose stare a questo modo quando, dopo tanti concerti, ci appariva evidente che esisteva una norma dell’avanguardia, un sistema di regole condivise anche lì, una – chiamiamola così – banalità del nuovo non meno noiosa della banalità del commerciale? Tanto più che quella stessa musica aveva la sua stessa – per quanto minore, di nicchia, marginale, ma non inesistente – dimensione commerciale.

Non ci era più possibile generalizzare, e salvare il genere per ragioni ideologiche, ora che dopo quattro giorni interi di ascolto, ci stava davanti agli occhi (o dentro alle orecchie) che quello era davvero un genere – contro tutto ciò che pensavamo sino a poco prima. Ma se l’avanguardia era un genere, con i suoi maestri e le sue mezzecalzette, le sue maniere e le sue regole, allora la denominazione “avanguardia” non le si poteva più attribuire in senso proprio; perché, in senso proprio, l’avanguardia è la punta estrema di un processo progressivo. Se la si riconosce come genere, allora le si toglie quel privilegio che la denominazione le vorrebbe attribuire. È solo un genere tra gli altri – magari quello che ci piace, ma non di più. Per bene che vada, può essere qualificato come un genere frequentato da molti artisti di valore: ma anche questo va appurato nei fatti, e si può persino scoprire che i musicisti di valore abbondano pure in altri generi, magari persino meno ideologicamente puri, magari persino più mefistofelicamente commerciali.

E allora tanto valeva davvero provare ad ascoltare Charlie Mingus, per scoprire che sarebbe stato bello sentire dal vivo pure lui, e che la sua intelligenza musicale era comunque straordinaria, anche se con l’“avanguardia” (adesso le virgolette sono diventate d’obbligo) non aveva contatti diretti. E magari poi, la scoperta che andavo facendo rispetto al jazz valeva anche per altri tipi di musica, e pure per altre arti; e chissà mai che persino la neoavanguardia letteraria italiana (quella del Gruppo 63 e dintorni) non fosse altro che l’espressione di un genere, uno tra gli altri, difeso, come tale, solo dalla protervia ideologica dei suoi teorici?