Questa foto è stata presa in una di queste strade. Il lastricato era incredibile. Meglio delle più assurde geometrie deformi di un Klee.

|

|

||

|

Devo a un piccolo dibattito con Lello Voce (iniziato qui e poi proseguito in privato) la lettura che sto facendo di Paul Zumthor, La presenza della voce. Introduzione alla poesia orale (Il Mulino, 1984). Vi ritrovo molte cose che mi sono note, ma anche delle osservazioni interessanti, e qua e là annotazioni che mi stimolano la riflessione. A un certo punto Zumthor fa un accenno alle situazioni di diglossia, dicendo (p. 170) che “quando regna una situazione di diglossia, una delle due lingue può farsi carico, sotto la spinta delle circostanze e grazie all’iniziativa di alcuni individui, di una funzione poetica particolare: si pensi ad esempio al joual dei cantanti del Québec intorno al 1970, in un contesto di rivendicazione nazionale… […] O si pensi ancora a certe canzoni parzialmente o interamente in bretone di Gilles Servat o di Alan Stivell” (il joual è una varietà popolare del francese del Québec). La mia attenzione si è fatta qui acuta e non ho potuto fare a meno di domandarmi in quante tradizioni sia o sia stata presente una seconda lingua dedicata alla ritualità, di carattere sacro: il latino per l’Europa, l’ebraico per l’antichità che parlava aramaico, il sanscrito per l’India, o tutte le lingue sacre sciamaniche, come quella di cui descrive l’uso Carlo Severi (in Il percorso e la voce. Un’antropologia della memoria, Einaudi 2004, pp. 227 segg.) parlando del rituale del parto difficile dei Kuna. Nel rituale di guarigione descritto da Severi (è lo stesso di cui parla Lévi-Strauss nel noto articolo sull’efficacia simbolica contenuto in Antropologia strutturale) la partoriente comprende solo in piccola parte le parole dello sciamano, il quale parla una lingua differente, esoterica, solo in parte coincidente con quella di uso quotidiano. Ma il rituale funziona lo stesso, un po’ come se la donna proiettasse, come su una sorta di macchia di Rorschach, quello che desidera intendere realmente. Credo che questo funzionamento proiettivo, alla macchia di Rorschach, sia comune a tutte le situazioni rituali in cui entra in gioco una seconda lingua, diversa da quella corrente (latino, ebraico, sanscrito o qualsiasi altra). C’è naturalmente chi (come i sacerdoti) è pienamente in possesso del codice e dunque pienamente in grado di interpretare, ma il rito funziona anche nei confronti di coloro che capiscono poco o nulla. Sono altri fattori, di carattere ritmico e compartecipativo, a garantirne il successo; non esclusa l’oscurità stessa delle parole, garanzia, per il normale partecipante, che si sta avendo accesso a una dimensione differente, quella, appunto, del sacro. La poesia orale di cui parla Zumthor sembra essere assimilabile più facilmente all’ambito della canzone, cioè a un ambito in cui la funzione rituale (su base ritmica e compartecipativa) è sostanzialmente delegata alla musica. Io stesso, quasi come i francesi di Bretagna, ascolto Alan Stivell, e capisco e partecipo quasi come loro. Per questo penso a Stivell come a un musicista, e non come un poeta. Nel medioevo, prima di arrivare a essere in volgare, la poesia era inevitabilmente in latino. E la poesia veniva cantata, e non esisteva la separazione che per noi è del tutto corrente tra le due. Quando la poesia assume le forme della lingua volgare aggiunge di colpo al proprio appeal i vantaggi della comprensibilità, ma cerca di non perdere quelli della ritualità. Per questo, per esempio, conserva e coltiva assiduamente la propria metrica, permettendosi di trasformarla nel tempo solo quando è certa che le innovazioni non vanno a inficiare la sua forza rituale di fondo. Questa forza rituale tende a conservarsi anche quando la poesia non è più legata alla religione, e persino quando non è più legata strettamente all’oralità. I riti si trasformano, sono ormai del tutto diversi da quelli di qualche secolo fa; ma sono nondimeno riti, che richiedono la parola (almeno in una pronuncia interiore, che però mantiene tutta la sua durata). Della poesia non si danno riassunti, né lettura puramente ottica (come quella che state facendo di queste parole), senza pronuncia almeno interiore. Con tutte le sue trasformazioni, la poesia conserva gelosamente non solo le strutture metriche, ma anche il proprio esprimersi in una lingua speciale, diversa, sacralizzata dallo stesso contatto con la poesia. È la lingua della poesia, una lingua che, per noi, ha le stesse regole di base e quasi lo stesso lessico dell’italiano, ma un uso che può essere anche molto differente da quello della prosa o del discorso quotidiano. Questa necessità di separazione dalla lingua ordinaria ha certo anche relegato la poesia in un ambito particolare. Sappiamo bene come l’enfatizzazione di questa differenza abbia segnato l’Ottocento poetico italiano sino a D’Annunzio; sino a provocare la reazione dei Crepuscolari e di ciò che ne è seguito. Ma si noti bene che il Novecento non è sfuggito al principio della diversità della lingua poetica: in un contesto in cui la separatezza della lingua poetica è la norma, persino la parlata colloquiale di Corazzini e Gozzano può apparire come una separatezza: è, perlomeno, infatti, la separatezza dalla separatezza. Ma persino in loro, in realtà, la riacquisizione del linguaggio quotidiano è parziale. Per quanto infatti ci si provi a utilizzare le parole e le strutture sintattiche di ogni giorno, l’immissione medesima in un contesto di versi e di a capo forzati, e di pertinenza dei fenomeni prosodici e fonetici, rende inevitabilmente differenti quelle parole e quelle strutture. Tanti poeti del Novecento poi non si sono affatto riavvicinati alla lingua quotidiana, preferendo semmai cercare un linguaggio rituale differente anche da quello dei propri predecessori, ma indubbiamente riconoscibile come rituale. In questo indimenticabile inizio del suo Laborintus, Edoardo Sanguineti faceva esattamente questo – avendo presumibilmente come riferimento negativo la lingua separata dei poeti ermetisti, con tutta la sua ripresa ottocentesca e dannunziana. Non tutto è comprensibile in questi versi, né tutto vuole essere comprensibile. Non è solo l’intromissione di parole dal latino a creare questa oscurità: l’intera costruzione sintattica, la scelta di parole inconsuete o inconsuetamente utilizzate, l’assenza di punteggiatura, mirano a una costruzione oscura. In questa oscurità semantica, l’andamento liturgico della recitazione rimane l’elemento dominante. Proprio come la partoriente kuna in presenza del suo sciamano, noi comprendiamo solo in parte, solo qua e là, per sprazzi, ma il ritmo ci prende lo stesso, ci coinvolge, ci trasporta in una realtà che si sta sviluppando, della quale cogliamo faticosamente elementi noti e fascinosi, e ci costruiamo il nostro racconto, la nostra personale veduta, ci immergiamo nella Palus Putredinis del Senso e della Storia. Tanto più potente è la parola poetica (e qui lo è moltissimo) e tanto più ricco e intrigante sarà il racconto che possiamo ogni volta costruire sulla base di quello che si presenta ai nostri occhi, o risuona alle nostre orecchie. Se invece di leggere con gli occhi stessimo ascoltando una voce recitante, dovremmo essere consapevoli che la possibilità di cogliere il senso effettivo delle parole è ancora, ulteriormente, ridotto, perché la voce corre, e non può ritornare indietro nel testo come l’occhio può fare. La voce può però aggiungere sfumature al suono, può dare corpo al ritmo, può dare musica alla prosodia; può insomma rendere ancora più concreta e avvolgente la situazione rituale. Se cercate soluzioni, la poesia non è cosa per voi. La poesia si limita ad avanzare proposte, o addirittura accenni di proposte, che ciascuno farà sue a modo proprio. Nel frattempo, proprio nel seguire il suo percorso e nello sforzarci di sentirlo e di dargli un senso, ci ritroveremo in sintonia rituale con tutti coloro che stanno compiendo (o hanno compiuto, o compiranno) la medesima operazione. Molto più che comunicare, la poesia è infatti fare, poiein, anche quando la si sta solo fruendo. E tanto meno la poesia comunica emozioni; al massimo, qualche volta, le produce.  Mulholland Dave. Il blog di Davide La Rosa. Fumetti disegnati male, sceneggiature, scritti, foto fatte a casaccio e tutto quello che mi passa per la testa. Se già non sapete di che cosa sto parlando, potete farvene direttamente un’idea qui, nel blog di Davide La Rosa, Mulholland Dave. Insieme al blog di Makkox, è quanto di più divertente oggi si trovi di ricorrente in rete, in italiano, che abbia a che fare col fumetto. Ogni mattina, nello sfogliare il mio aggregatore di post, mi illumino quando vedo che c’è qualcosa che proviene da lì, e subito lo clicco, salivando come un cane pavloviano che abbia sentito suonare il campanello del cibo. Be’, certo, Davide La Rosa non possiede il virtuosismo grafico e l’eleganza sciantosa di Makkox. Ma per un umorista questo non è necessariamente un male. Vorrà dire che l’umorismo di La Rosa sarà diverso da quello di Makkox: niente superbe caricature, niente espressioni azzeccatissime, niente riferimenti grafici raffinati. Ridiamo lo stesso, però. Qualcos’altro che funziona, e pure bene, evidentemente c’è. Sarà per deformazione professionale, o sarà che ho fatto il semiologo perché già avevo questa spinta dentro, ma a me non basta mai commuovermi o ridere, e devo sempre capire – almeno un po’ – perché mi commuovo o perché rido. E allora perché rido tutte le volte quando leggo le storie dei demenziali protagonisti di Mulholland Dave, da Detective Smullo al Trio Occhialuto Antifascista, da Dio alla Pimpa, da Papa Sisto I a Padre Pio da Pietralcina, dall’Uomo Lapide al santino di Gesù? Detto superficialmente, sono gli accostamenti, sempre sorprendenti e imprevedibili. Ma una risposta superficiale non basta. Fare accostamenti imprevedibili è facilissimo, e di solito non fanno affatto ridere; il più delle volte restano incomprensibili e dopo un po’ annoiano. Gli accostamenti imprevedibili di Davide La Rosa invece arrivano sempre al momento giusto, e sempre si presentano come un paradossale ribaltamento della situazione, che ne ristabilisce comunque una pur paradossale verità. La Rosa crea molte strisce sul tema della religione, su Dio, su Gesù, sul papa, su padre Pio. Sono strisce spesso piuttosto irriverenti, ma ci vuole poco a capire che il suo bersaglio non è il sacro, bensì la sua narrazione diffusa, quello che potremmo definire, oggi, qualcosa come il mito popolare di massa, di cui la religione fa parte insieme con la TV e i suoi mondi, e tanto altro. Il mito popolare di massa è una sorta di grande blob vischioso che contiene di tutto. Siamo abituati a conviverci, anzi, a viverci dentro, separandone le diverse aree secondo regole assestate: la religione, la politica, la letteratura, il divertimento… È come se Davide La Rosa riuscisse con i suoi interventi fulminanti a farci vedere di colpo i collegamenti, o la contiguità, tra singoli elementi di aree diverse attraverso le barriere di solito insormontabili: i suoi accostamenti imprevedibili ci fanno ridere perché riconosciamo di colpo, nell’imprevedibilità, un’assurda prevedibilità, una quasi banalità che non eravamo riusciti a vedere. Il Dio cattolico che la Chiesa si sforza di mostrare dotato di qualità umane come la bontà, la potenza, la conoscenza, potrà allora scoprirsi dotato di umane passioni (con qualche vantaggio dovuto al suo rango) e vantarsi di conoscere l’assassino di Laura Palmer, come potremmo desiderare di fare noi, se potessimo mai sapere tutto; e i santi potranno confinare (con qualche area di sovrapposizione) con i supereroi; e gli eroi socialisti della Resistenza continuare a cercare di essere quello che sono anche nel mondo demenziale di questo mito rimescolato e confuso; e l’IKEA essere onnipresente, tormentone senza fine di tutte le serie. Tormentone, ma non unico. Un’altra cosa che La Rosa sa far bene è costruire il ritmo, e sa che la ripetizione modulata è uno strumento potente per fare emergere le differenze (quelle imprevedibili, che poi scatenano la risata). Ed ecco quindi i tormentoni: la Pimpa che muore ogni volta, il Detective Smullo che si auto-arresta, Mussolini che implode… La ripetizione, il tormentone, crea il quadro di riferimento su cui ogni volta il testo gioca per sorprenderci. Se compare la Pimpa, dobbiamo domandarci come morirà stavolta; o con quale contorto ragionamento Smullo si dichiarerà colpevole; o a che punto del racconto imploderà Mussolini. Certo, il ritrovamento della bara di Mike è stato un grave lutto per Mulholland Dave, perché gli ha sottratto un’occasione narrativa più volte riuscita. Ma a noi fa capire da dove provengano i suoi temi. Potremmo forse dire che il mondo di Mulholland Dave è quello in cui tutto diventa misteriosamente stupido come la TV. C’era una volta Daniele Panebarco. Pure lui non era un virtuoso del pennello, però rispetto a La Rosa di capacità grafica ne aveva da vendere. Eppure, anche per lui, non era su quello che il suo umorismo si fondava. Diversi erano i miti popolari di massa del momento, e quindi diverse erano le sue storie. Ma lo spirito non era molto differente. E grazie a tutti e due gli autori, quei personaggi così poveramente disegnati sono diventati delle vere icone, dimostrando che la qualità di un comunicatore visivo non si misura sulla qualità del tratto, ma su quella dell’idea. Non ho ancora letto invece Zombie gay in Vaticano, il libro realizzato con i disegni di Vanessa Cardinali. Rimedierò presto, ma non potrà sostituire l’ossessione quotidiana di Mulholland Dave. Era festa, grande festa. C’era una grande processione che saliva per la calle Baltasar Martin. A quell’altezza, per un lungo tratto, la calle Baltasar Martin è fiancheggiate da una serie di casette basse piuttosto antiche, non prive di una certa eleganza benché non signorili, le cui porte e finestre danno direttamente sul livello della strada. La gente che fluiva si confondeva con quella che partecipava guardando da casa, per poi, poco dopo, a sua volta confluire. Ricordo che quando siamo partiti dalla cattedrale ero stupito di quanta (relativamente) poca gente ci fosse in processione. È che la gente poi si andava aggregando man mano che si attraversavano i quartieri. Prima osservava la processione da casa (alcuni, tanti, persino dai tetti) e poi via, a far parte dello spettacolo! All’arrivo la gente era decuplicata. Gli interni festivi delle case apparivano quindi in continuità con l’esterno: lo stesso senso di ornato, la stessa eleganza domenicale, lo stesso fremito diffuso. Questa è, tra le tante foto che ho scattato, una di quelle che amo di più: la madre e la figlia, somigliantissime; lo sguardo da matrona di provincia dell’una, e quello vezzoso e raffinato dell’altra, incastonata, questa, nella finestra della porta, insieme dentro e fuori casa, insieme con noi che scorriamo, mentre si trova ancora dentro casa – nella mano il cellulare, forse in attesa di una qualche chiamata, un’aria disinvolta; e i sorrisi, simili ma diversi delle due donne, che rispondono al mio scatto. O forse no, semplicemente che rispondono alla gente che fluisce, di cui loro fanno parte, o stanno per farne parte. Una Spagna di provincia, un po’ diversa ma neanche tanto dall’Italia di provincia. Sufficientemente simile da sentirsi a casa. Sufficientemente diversa da non sentircisi troppo. C’è questa problematica del racconto che mi tormenta da quando ho incominciato a possedere le prime nozioni di semiotica – anzi, in verità ancora da prima, all’epoca delle mie poesie da adolescente. Condivido la posizione di Paul Ricoeur, secondo cui il racconto “è il modo umano di comprendere il tempo”, e penso anch’io che la ricostruzione che facciamo di qualcosa che abbia avuto uno sviluppo temporale sia inevitabilmente di carattere narrativo. Di conseguenza, dove c’è testo e dove ciò di cui si parla ha in qualche modo tempo, allora là c’è racconto. Ma questo non comporta, di per sé, che tutti i testi siano narrativi. Contenere del racconto non è una condizione sufficiente per fare di un testo un testo narrativo, cioè un testo che ha una struttura narrativa (perlomeno implicita o nascosta) persino quando è narrativa la lettura che ne viene fatta. Se io assisto a un evento del mondo, poniamo un incidente stradale, non ho assistito a un racconto – anche se poi lo ricorderò e riporterò ad altri inevitabilmente in termini narrativi. Sono io, qui, a sovrimporre la forma narrativa a un semplice fenomeno mondano. Se il racconto è “il modo umano di comprendere il tempo”, dovrò essere consapevole che il racconto sta non nelle cose bensì nella comprensione che io ne ho. Detto questo, potrei scoprire che esistono testi che si propongono, almeno in parte, proprio come il mio incidente stradale: chiedono cioè di essere interpretati anche in maniera narrativa, ma non sono narrativi in sé (se non magari qua e là, occasionalmente o localmente). Quando pensiamo a un testo, siamo abituati a pensarlo (per esempio in termini di teoria dell’enunciazione) come un discorso, ovvero come la trasmissione di un senso da un enunciante a un enunciatario – a loro volta implicitamente inscritti nel testo stesso. In molti casi questo discorso riguarda eventi, ed è quindi racconto. Concepiamo dunque tipicamente un testo come una piccola interpretazione del mondo, quale ogni racconto, in sé, è: la forma-racconto è, infatti, già una forma esplicativa. Ma i testi artistici non sono necessariamente fatti così. Naturalmente un romanzo è prima di tutto fatto di racconto; e molte volte anche una poesia lo è. Ma altre volte un testo poetico contiene solo brandelli di racconto, accenni; un po’ come se durante l’evento del nostro incidente stradale ci fosse qualcuno che mi sta raccontando qualcosa, e il racconto che mi sta venendo fatto entrerebbe quindi a far parte dell’evento – ma non sarebbe, evidentemente, il racconto dell’evento. Quando racconterò l’incidente, magari racconterò anche che cosa mi si stava raccontando: però nel farlo sto dando un senso nuovo alle parole del racconto che stavo ascoltando nel momento dell’incidente. Certe poesie, come le due di Giuliano Mesa che ho riportato qui sopra, non sono, in sé, testi narrativi. Esse contengono momenti di racconto, indubbiamente, e, nel momento in cui io ne arrivassi a fornire un’interpretazione, questa non potrebbe che essere narrativa. Però quest’ultima sarebbe la mia interpretazione. Certo, si tratta di testi che si prestano a letture di carattere narrativo – però più di una, come il nostro incidente stradale, suscettibile, in quanto evento reale, di molte letture narrative differenti. Ogni struttura narrativa profonda che vi rinvenissi non sarebbe, molto probabilmente, che la struttura della mia interpretazione. Il testo non vuole raccontare, consapevole che raccontare è già spiegare, è già dichiarare un livello di comprensione. Ma come è possibile che un testo non racconti? Credo che basti uscire, almeno in parte, dalle pastoie della visione enunciazionale dei testi. Comprendere, spiegare, sono prerogative del soggetto. Nella misura in cui assumiamo la presenza di un soggetto, il testo ne sarà l’enunciazione. Ma i surrealisti ci hanno a loro tempo insegnato che il soggetto non è necessariamente presente in un testo artistico: i loro automatistici cadaveri squisiti servivano proprio per tagliare fuori del tutto il soggetto, lasciando produrre la scrittura all’inconscio, o alla macchina, o al caso. Senza arrivare a questi squisiti estremi, sarà sufficiente non poter decidere in che misura il soggetto è veramente implicato nella scrittura. In una certa misura il testo sarà dunque il prodotto di un evento del mondo, evento “naturale” esso stesso, quasi una secrezione dell’umano; e, in quanto tale, non spiegazione o espressione della comprensione di alcunché – ma semplice espressione di qualcosa, nemmeno di qualcuno. L’inconscio freudiano è un buon candidato a questo ruolo di qualcosa, ma anche quello collettivo junghiano, o anche – senza scomodare la psicoanalisi – lo spirito del tempo, le parole che stanno nell’aria; o anche quello che Lacan chiamava a suo tempo il reale sarebbe un ottimo candidato, proprio per la sua intrinseca incompatibilità col soggetto che comprende. In misura complementare, il testo poetico sarà però anche espressione consapevole del soggetto, e quindi abbozzo di spiegazione, messa in scena. Eppure l’abilità del poeta starà anche nel non permetterci di capire che cosa nel testo sia artificio e che cosa sia “natura”, e di come la “natura” si celi magari dentro l’artificio, e l’artificio a sua volta dentro la “natura”. È così che la poesia finisce tanto spesso per essere tanto più difficile della prosa, proprio per questo suo possibile rifiuto di dare spiegazioni, per questa sua capacità di gettarci nella situazione, e non di raccontarcela, per la sua oscurità che è rifiuto del racconto, rifiuto della spiegazione. Anche l’andamento, per così dire, musicale, fa parte di questo gioco di ambiguità tra secrezione e costruzione. Poiché il testo poetico è un evento del mondo, le sue qualità sonore non sono meno importanti di quelle semantico-narrative. La sensibilità musicale di Giuliano Mesa, per esempio, è notevole. Il modo in cui le parole escono una dopo l’altra, ripetendosi o richiamandosi, è parte determinante dell’evento e della sua forma che ci colpisce percettivamente. Il che lascia pensare che quello che ho detto prenderebbe una natura ancora più densa e concreta, se la parola poetica si trovasse a essere letta da una voce materiale, sonora, e non solo dai nostri occhi e dalla voce virtuale che ricostruiamo in noi. Indubbiamente, in un caso simile, l’evento sarebbe ancora più vividamente tale, ancora più “natura”, ancora più mondo; e ancora di più il soggetto, con il suo racconto, faticherebbe a manifestarsi. Ma, di questo, prossimamente. Mondadori ripubblica I miracoli di Val Morel, negli Oscar. Rispetto all’introvabile edizione Garzanti, del 1971, le immagini sono più piccole e meno godibili. Però adesso c’è, e tutti la possono vedere, questa ultima opera del grande Dino Buzzati, maestro scomodo e un po’ fuori linea per un establishment letterario che in quegli anni era tutto orientato sul politico o sul sociale. Buzzati, da parte sua, lavorava invece sul fantastico, e costruiva fascinosi racconti allegorici con pochi riferimenti all’attualità. Pochi anni dopo, la generazione (politicizzatissima) che apriva la stagione del Nuovo Fumetto Italiano, aveva come riferimento di sfondo un fantastico che arrivava dritto dritto dal suo, o magari solo un po’ deviato dal passaggio attraverso una cultura francese che a sua volta aveva amato moltissimo Buzzati. Buzzati è morto il 28 gennaio 1972, per un tumore al pancreas, sessantaseienne. La sera del 28 gennaio 2012 ho parlato di lui e dei suoi Miracoli presso la Feltrinelli di Bologna. Ho amato molto Dino Buzzati, sia quando lo leggevo da ragazzo, sia quando ho continuato a leggerlo (e poi a studiarlo) da adulto. La sua scomodità e la sua differenza, negli anni Sessanta, si spingevano sino ad ammettere di apprezzare i fumetti. Arrivò persino a realizzare, nel 1967, un romanzo a fumetti, anzi un Poema a fumetti, certamente la prima graphic novel italiana. Buzzati sognava con noi, in anticipo – il che è come dire, in maniera storicamente più consona, che la nostra realtà è stata segnata dai suoi sogni; o che abbiamo sognato quello che lui ci ha insegnato a sognare. Non solo lui, ovviamente. Un autore, per quanto grande e importante, non basta a marcare così una generazione. C’era altro, sicuramente. Ma di quel sogno dell’immaginazione al potere che stava dietro le nostre passioni, Buzzati era uno degli interpreti più intensi – e tanto più sentito anche perché politicamente altro, o politicamente neutro, o perché della sua posizione politica non ce ne importava francamente niente! Buzzati si è sempre divertito a disegnare. Aveva una mano discreta, certamente non buona. Non era un virtuoso del pennino o del pennello. Ma la sua capacità di narratore fantastico era tale che comunque le sue invenzioni visive lasciavano il segno; erano memorabili persino in virtù della loro scarsa maestria, che permetteva di concentrarsi sull’idea, sul racconto evocato, su quello, insomma, in cui lui continuava a essere un maestro. Anche Poema a fumetti patisce lo stesso difetto e gode del medesimo pregio: all’epoca fu poco apprezzato dai lettori di fumetti perché Buzzati non sapeva disegnare e non rispettava le convenzioni assestate, e fu poco apprezzato dai critici letterari perché era fatto di figure e non di parole. Ma il pubblico apprezzò lo stesso; e Buzzati si rivelò in anticipo sui tempi, rispetto a tutti i tipi di suoi detrattori. Con I miracoli di Val Morel, in un certo senso, Buzzati cercava di fare il bis. La genesi dell’opera, certo, è diversa. Qui c’è di mezzo un’occasione: una mostra di pittura monotematica, organizzatagli a Milano, per la quale egli inventa il tema degli ex-voto demenziali, tenera presa in giro dell’ingenuità religiosa; o, se vogliamo, esaltazione del fantastico popolare. Dopo la mostra, Buzzati si ritrovò con questi materiali, e gli venne l’idea di organizzarli in un testo unico, come una sequenza di immagini commentate da brevi racconti, che ne esaltassero la natura immaginifica e delirante. Chiese al collega Indro Montanelli una prefazione, e questi scrisse poche efficacissime righe in cui dava a Buzzati del cretino, così cretino che non si rendeva nemmeno conto di essere un genio. Da lì in poi, a partire dal racconto introduttivo del ritrovamento (falso) della cappella dedicata a Santa Rita da Cascia (la santa degli impossibili) in un’inesistente Val Morel, la realtà si intreccia con l’assurdità, e parole e immagini ci portano a un susseguirsi di sorprese e sorrisi. L’illustrazione, la pittura, sembrano essere per Buzzati lo strumento attraverso il quale il colto può impossessarsi del popolare, farlo rivivere dentro di sé senza togliergli l’anima. Buzzati amava i fumetti: lo si capisce bene anche da questo.

Io non so esattamente cosa sia quella specie di articolata banderuola con in cima la mezzaluna, fotografata qui in orario evidentemente tardopomeridiano. Ma qualunque cosa sia è certamente un oggetto che colpisce, col suo richiamo d’oriente, e il camino di stile veneziano lì vicino. O sarà magari il contrasto tra il nero controluce della banderuola (o di quel che è) e il rossastro tardosoleggiato del camino; il tutto contro l’azzurrogrigio del cielo sopra, e il grigionocciola della casa sotto. (Ma anche finestre e finestrino e grondaia fanno discretamente la loro parte – senza farsi troppo notare, un po’ di sottecchi…) Il tutto è un po’ metafisico, ma un metafisico veneto, non romano. Leggo pochi romanzi, troppo pochi. Molta poesia, molti fumetti, molte letture critiche non mi lasciano molto altro tempo. Ho fatto un’eccezione per questo che non è in verità un romanzo, poiché racconta una storia vera, accaduta molti anni fa, di un gruppo di amici, a Bologna, nei tardi anni Settanta, al cui centro c’era Angelo Fabbri, poi assassinato in circostanza misteriose la notte del 30 dicembre 1982. Si tratta di Ero amico di Angelo Fabbri. Bologna: un gruppo di studenti, un delitto del Dams, scritto da Enrico Gulminelli, pubblicato da Pendragon, prefazione di Carlo Lucarelli. Quello di Angelo è stato il primo dei cosiddetti delitti del Dams, categoria incerta ma mediaticamente riuscita, a cui apparteneva anche il delitto Alinovi e altri due, assai più incertamente collegabili al Dams. Il libro ha il grande pregio di parlare abbastanza poco del delitto in sé, mentre racconta molto della vita di quegli anni e della grande amicizia che legava l’autore ad Angelo e agli altri del gruppo. Ero amico anch’io di Angelo Fabbri, e conoscevo più o meno bene praticamente tutte le persone di cui nel libro si parla. Alcune le frequento tuttora. Per questo non sono la persona più indicata per dare un giudizio critico: troppo coinvolgente per me, troppa memoria, troppa malinconia e troppa angoscia. Ma forse la stessa malinconia e la stessa angoscia, ribaltati in positivo come sa fare la letteratura, potrebbero arrivare anche a chi non abbia vissuto in prima persona quelle esperienze. Un buon libro è fatto anche per questo.  Manfredi Giffone, Fabrizio Longo, Alessandro Parodi, "Un fatto umano. Storia del pool antimafia", Einaudi 2011 Non sono solo le sue ben 376 pagine a rendere Un fatto umano. Storia del pool antimafia un libro che richiede molto tempo per essere letto. È anche il fatto che ogni pagina è piena di eventi e di nomi che hanno risuonato a lungo nelle nostre cronache, e che in queste pagine acquistano improvvisamente un posto e un ruolo in una vicenda complessa e contorta, e che frammenti di questa vicenda li abbiamo accumulati uno dopo l’altro negli anni come fatti di cronaca, spesso non sapendoli collegare tra loro, anche per il loro semplice comparire nell’universo dell’informazione come singoli eventi rilevanti. Messi così, tutti assieme, nella lunga storia complicata che questo libro racconta, acquistano improvvisamente quel senso che, dalle cronache, non erano arrivati ad avere per me: e ogni pagina del libro vale almeno due volte, per quello che racconta in sé, e per quello che mi riporta alla mente, che solo ora, finalmente, riesce ad acquistare una posizione precisa. Ci sono diversi fatti notevoli in questo libro, sceneggiato da Manfredi Giffone, e disegnato da Fabrizio Longo e Alessandro Parodi. Intanto di avere convinto l’editore Einaudi ad appoggiarli per realizzare una graphic novel, invece che un romanzo d’inchiesta sul tema. Poi c’è l’incredibile accuratezza della documentazione: ogni evento raccontato viene documentato in una monumentale bibliografia accessibile dalla pagina del sito Einaudi dedicata al volume. E poi c’è il fatto che, nonostante l’accumulo esorbitante degli eventi, il racconto si legge volentieri, ti prende, ti porta avanti, ti spaventa, ti commuove. Certo, un sospetto di agiografia continua a sfiorarci. Non ho particolari dubbi sul fatto che i cattivi di questa storia fossero davvero così cattivi; o che i mediocri o gli ambigui siano stati davvero così mediocri o ambigui. Ma davvero i buoni sono stati proprio così buoni? D’accordo: la morte ha santificato Falcone e Borsellino, e non ho motivo di pensare che il libro esageri sull’importanza del loro ruolo nella lotta contro la mafia. Ma sono stati davvero così del tutto senza macchia? così del tutto senza errore? Il disegno è efficace, onesto. Forse non è memorabile, ma per una storia di questo tipo è bene che sia così: sufficientemente “trasparente” da riviare il più direttamente possibile ai fatti raccontati. Ma una scelta grafica forte indubbiamente c’è, ed è di quelle che fanno parlare: a parte il narratore esterno, il puparo Mimmo Cuticchio, tutti i personaggi messi in scena hanno volti di animali. Il riferimento è certamente, da un lato, a una certa tradizione del fumetto, alla Spiegelman, per cui la figura animale ha un portato simbolico. Ma qui c’è un riferimento ancora più forte a una tradizione fisiognomica molto più antica, almeno secolare in Occidente, secondo la quale la deformazione caricaturale del viso in direzione di tratti animaleschi deve rivelare i tratti di personalità salienti della persona rappresentata. Lo stile abbastanza realistico dei disegni fa risaltare ancora di più questa scelta chiaramente antirealistica, per la quale, sin dal volto che possiede e che rivela fin dal momento dell’entrata in scena, ogni personaggio si trova moralmente o ideologicamente connotato. Magari è proprio questa scelta di fondo a rendere tutto sommato accettabile il sospetto di agiografia: per quanto documentata e verosimile sia questa storia, essa è narrativamente coinvolgente perché ci si presenta come un racconto epico dove il male è contrapposto al bene, e, come in ogni epica che si rispetti, i personaggi rendono noto immediatamente il loro ruolo, a partire dal proprio stesso aspetto. In fondo il narratore è un puparo, e un puparo racconta proprio storie epiche. Detto questo, l’espediente funzionicchia quando è applicato ai buoni. Il gattone buono e sornione in cui riconosciamo Giovanni Falcone, e il can barbone o fox terrier che è Paolo Borsellino, tutto sommato funzionano, magari senza convincere del tutto. Un po’ ovvio, ma forse proprio per questo molto più convincente è Giulio Andreotti in forma di pipistrello. Riuscitissimi sono invece i mafiosi, dai volti di facocero, di gorilla, di toro, di gufo, di iguana…, altrettante sarcastiche personificazioni del male, demoni da un altro mondo. Insomma, siamo ai confini tra il resoconto storico (che indubbiamente c’è, e anche rigoroso) e il racconto morale, la saga epica. Un crinale pericoloso, e qua e là si rischia indubbiamente, da un lato l’eccesso di precisione e di dettaglio, che affosserebbe il ritmo, e dall’altro la spettacolarizzazione e l’agiografia, che falsificherebbe i fatti. Si rischia; ma poi non vi si cade per davvero, e si continua a leggere volentieri su ambedue i fronti. Un andamento rischioso, certamente. Ma in effetti, poi, nel complesso, funziona. Di questa casetta, fotografata all’incirca qui, mi piace la combinazione di squisitezza e sciatteria. Insomma, le deliziose mattonelle e il marmo del basamento, insieme a tutto il resto: la posizione tra le strade, i fili elettrici abbondanti ed esposti, la griglia sulla porta, l’ombrellone appoggiato al parasole di vimini storto, i fili della biancheria. Il marmo del basamento è quello dei banchi dei macellai di una volta, e ha gli stessi colori della strada, ma le linee girate in modo diverso. Intorno la città vive. Il mare è vicinissimo. Non mi fa venir voglia di abitarci, ma magari di stare lì vicino, e di incrociarla tutti i giorni quando passo. Non sono sicuro di far bene a dare spazio a questa roba, ma l’indignazione che provo è davvero troppo forte. Sono venuto a conoscenza di questa pagina perché me la sono ritrovata qualche giorno fa, sotto forma di email, nella posta. L’ho scorsa, e non credevo ai miei occhi. Tantomeno poi mi aspetterei di trovare affermazioni come questa nelle pagine di un sito che “Gestisce un database olistico progettato per la rete che serve da supporto per la promozione del valore positivo della diversità culturale e della ‘Diversità come Risorsa’ progetto contro il razzismo”, parole magari un po’ oscure nella formulazione, ma apparentemente condivisibili negli intenti. Riporto per esteso le conclusioni che vengono tratte nell’articolo, lasciando alla sua lettura diretta quanto le precede:

Per queste ragioni, l’estensore dell’articolo chiede “al Ministero della Pubblica Istruzione, ai Rabbini e ai Presidi delle scuole ebraiche, islamiche ed altre di espungere la Divina Commedia dai programmi scolastici ministeriali”. In subordine “almeno di inserire i necessari commenti e chiarimenti”. Ma come si fa a inserire chiarimenti per un’opera che certamente ha ispirato i Protocolli dei Savi Anziani di Sion, le leggi razziali e la soluzione finale? D’altra parte, ai Vangeli spetta evidentemente la stessa responsabilità. Se poi allarghiamo il discorso, sono sicuro che, seguendo la stessa linea di ragionamento, potremmo trovare nel Corano l’ispirazione dell’eccidio degli Armeni. E quanto ci vorrà infine per trovare nell’Antico Testamento l’ispirazione per qualche altro massacro? Eliminiamo tutto, dunque, dalle nostre scuole: conserviamo solo testi purificati, di cui siamo certi che non trasmettano nessuna ideologia pericolosa! Eliminiamo la memoria, mettiamo a tacere il fatto che non ci piace del tutto come eravamo, come siamo stati! Dante era antisemita e antiislamico: lo buttiamo via con tutto il medioevo, con tutto il tempo che ne è seguito! Dobbiamo davvero ricordarci che l’Europa è stata fortemente antisemita sino a troppo pochi decenni fa? No no: buttiamo via tutto! Nelle scuole non si deve parlare di questo! Di che cosa si deve parlare, allora? I Romani erano anticristiani, li perseguitavano. Via! L’Islam faceva conversioni forzate. Via! Il cristianesimo era antisemita. Via! Via tutto questo dalle nostre scuole. Diventiamo ignoranti, dimentichiamo! In nome di una sola causa giusta aboliamo tutte le altre cause. E prepariamo in questo modo la prossima intolleranza, il prossimo nazismo, la prossima Shoah. Quando nessuno si ricorderà dell’intolleranza del passato sarà impossibile riconoscere quella del presente, e saremo tutti felicemente carnefici o impotenti vittime. Dante era antisemita come, purtroppo, nella sua epoca era pressoché normale essere. Ma è anche attraverso l’opera di Dante che l’Europa è arrivata progressivamente a sviluppare un’idea di tolleranza. Se conosco a sufficienza i limiti di Dante, posso leggere e godere degli innumerevoli aspetti positivi della sua opera senza pensarla come lui, sotto quell’aspetto. Posso apprezzare in questo modo persino Wagner, il cui antisemitismo mi colpisce molto di più. L’ignoranza e l’intolleranza sono peggio del razzismo, perché ne sono alla base. Io mi vergogno che qualcuno possa scrivere parole come quelle citate sopra in nome del valore positivo della diversità culturale e della lotta al razzismo. Abbiamo bisogno di memoria e di comprensione, non di stupidità. Avevo programmato di scrivere questo post da un po’ di tempo, e buttato giù qualche appunto in attesa di stenderlo per bene. Poi c’è stato il dibattito sul post di Andrea Inglese su Nazione Indiana a proposito del libro di Alessandro Broggi, nel corso del quale sono uscite una serie di questioni interessanti, e non solo tra Andrea a me. Inevitabile quindi partire da lì. Il tema è il ruolo della critica o, in altre parole, che cosa ci si debba aspettare dalla critica. Un tema trasversale: anche se l’intervento di Inglese riguarda un testo poetico, la questione della critica riguarda la poesia come il fumetto come qualsiasi altra forma espressiva su cui la critica si esprima. Sto parlando della critica, in senso ampio, “militante”, quella, cioè, che propone testi all’attenzione del pubblico – che ha un ruolo del tutto diverso dalla storiografia di settore (storia dell’arte, del fumetto, della poesia…) o dalle analisi testuali. Ritrovo nei miei appunti la stessa parola chiave con cui Inglese a un certo punto del dibattito cerca di focalizzare la questione: rilevanza. Dice Andrea: “trovo molto azzeccato il termine ‘rilevanza’. Il critico non può che persuadere, attraverso prove specifiche – che sono le trame di relazioni, ecc. -, della rilevanza di un certo testo, come ‘testo poetico’, di un certo insieme di colori, come ‘dipinto’, ecc. Il lettore potrà poi farsi portare da questo tessuto ‘ricostruito’ verso il testo stesso, e sperimentare in proprio quanto può accadere. E qui può avvenire o non avvenire una risonanza tra testo e lettore, che in nessun modo può essere anticipata, inclusa, governata dal discorso critico.” Il discorso di Inglese mi sembra sensato e condivisibile, ma si basa su una nozione a rischio, quella, appunto, di rilevanza. Che cosa vuol dire che un testo è rilevante? Rilevante per che cosa, insomma? Le risposte possibili sono diverse. Ce n’è una, più diffusa di quanto non sembri a uno sguardo superficiale, che dipende ed è legata alla concezione storicista che la nostra cultura tende ad avere di se stessa, la stessa concezione, per intendersi, a cui è legata la nozione di progresso, o quella di crescita. Non intendo attaccare lo storicismo. È la stessa visione del mondo in cui mi muovo anch’io. Ogni concezione alternativa mi pare più primitiva e grossolana. E tuttavia non posso fare a meno anche di vederne i limiti e i problemi. All’interno di una concezione storicista un testo artistico (permettetemi di usare qui questa nozione generica e imprecisa per intendere in un sol colpo i testi poetici, letterari, fumettistici, pittorici, filmici…) ha valore se contiene qualche elemento di novità rispetto al passato, o meglio di novità rilevante. Nel fare la storia di un ambito artistico (poesia, fumetto o quant’altro) è inevitabile e doveroso mettere in primo piano non tanto le opere (e i rispettivi autori) che sono state più apprezzate dal pubblico, bensì quelle che più hanno influenzato le opere (e gli autori) successivi, modificando il corso della storia. Spesso, ma non sempre, le opere più apprezzate sono state anche le più influenti; o perlomeno è difficile che un’opera molto apprezzata non sia anche in qualche modo influente. Ma capita anche che vi siano opere influenti che pur non hanno goduto di un grande apprezzamento. I due campi sono ampiamente sovrapposti, ma ben lontani dal coincidere. Le opere influenti sono quelle che hanno introdotto molte novità rilevanti, quelle novità che poi sono diventate merce consueta negli autori successivi. Le opere apprezzate sono quelle che, in contesti più generali o più specifici, hanno avuto successo. L’atteggiamento storiografico non esclude le seconde solo perché esse di solito stanno anche tra le prime; ma non è raro il caso di autori baciati dal successo in vita, che poi la storia ha quasi dimenticato, non sapendo come posizionarli nella linea dello sviluppo evolutivo. In un contesto culturale storicista, quando facciamo critica militante, tendiamo spesso a comportarci un po’ come degli storici. La rilevanza che attribuiamo al nostro oggetto di presentazione è, appunto, una supposta rilevanza storica, basata sulla presunzione di una qualche novità significativa, e quindi di un qualche apporto originale al dibattito complessivo. Presentiamo il nostro oggetto, insomma, come una migliore risposta a un qualche problema espressivo, almeno da un qualche punto di vista: certo non si tratta ogni volta di inventarsi un novello Dante Alighieri. La novità che pretendiamo di stare individuando può essere piccola, locale, minore, particolare; ma in quell’ambito così ristretto è nondimeno una novità, e il lavoro di cui parliamo è rilevante in quanto presenta una rilevante (piccola) novità. Il problema, rispetto allo storico vero e proprio, è che il critico militante lavora sul presente. La novità, e tantopiù la novità rilevante, è qualcosa che può essere riconosciuto solo a patto che la direzione in cui si sta andando sia sufficientemente chiara al critico. Anche quando si sta facendo della storiografia, individuare le tendenze di un epoca artistica non è un fatto pacifico, ma almeno in questo caso esistono dei precedenti di riferimento, e qualche certezza è legittima (almeno sino al prossimo ribaltamento di paradigma). Ma se parliamo del presente, la tendenza rispetto alla quale decidiamo che qualcosa costituisce una novità non può che essere un’assunzione rischiosa, talora arbitraria. Sarà molto facile (e assai spesso accade proprio così) estrapolare una qualche tendenza della storia recente, estendendola al presente e all’immediato futuro; vedendo dunque come progressisti coloro che immettono qualche novità all’interno di un discorso già avviato e sostanzialmente assestato, ma magari essendo incapaci di riconoscere delle nuove e influenti tendenze, in quanto estranee o addirittura contrarie alla tendenza che stiamo privilegiando. Tanto più saremo critici “di parte”, e tanto più questo rischio sarà forte, sino al caso limite del restare ciechi di fronte alle novità effettive, e ai cambiamenti storici veri e forti. Per questo, pure il critico “di parte” dovrebbe fare attenzione non solo alla novità rilevante, ma anche all’apprezzamento effettivo ottenuto da parte del pubblico, sforzandosi di comprenderne le ragioni, anche a costo di mettere in crisi le proprie ipotesi evolutive. Ma questo significherà che il critico non può fare a meno di considerare l’apprezzamento, il successo, come indici di rilevanza. Non potrà ignorare se un certo testo piace o non piace al pubblico cui è destinato. Tuttavia, come si porrà se, da critico militante, sta presentando al pubblico un testo di fresca uscita, del quale evidentemente non potrà già conoscere l’esito di pubblico? Dovrà in questo caso basarsi solo sulla (ipotetica) tendenza, e valutare, ideologicamente, sulla base di ciò che ritiene progressivo? Un buon critico dovrà dunque, necessariamente, essere di parte? avere un’ideologia, qualunque essa sia, che lo guidi e lo illumini nelle sue scelte? È evidente, comunque, che non esiste una critica neutra, cioè non esiste una critica che non abbia dei presupposti ideologici, perlomeno impliciti. Il punto non è quello di cercare di neutralizzare la critica, operazione che non farebbe che nascondere sotto il tappeto degli inevitabili presupposti ideologici. Il punto è semmai cercare di capire attraverso quale operazione questi presupposti possano diventare il più possibile espliciti, ed essere espressi insieme alle valutazioni specifiche che ne conseguono, a proposito del nostro oggetto di critica. Tornando alla breve citazione di Andrea Inglese riportata sopra, si può osservare che viene fatta una netta opposizione tra critico e lettore: al critico spetta ricostruire le trame di relazioni che stanno alla base della rilevanza del testo, mentre il lettore troverà (o non troverà) una risonanza nel testo. Certo i ruoli sono diversi; ma il critico, prima di essere critico, non dovrà essere stato anche lettore, vivendo (o non vivendo) a sua volta quella risonanza? Se rispondiamo di no, decidendo di separare nettamente la lettura del critico da quella del lettore, dovremo rispondere a un’ulteriore domanda: visto che il critico non può basarsi sulla risonanza col testo per valutarne la rilevanza, su che cosa si baserà? In questo caso, non vedo altre risposte possibili: si baserà sull’aderenza del testo oggetto a un qualche canone che (ideologicamente) viene ritenuto valido. Se separiamo completamente l’azione del critico da quella del lettore, dunque, ricadiamo inevitabilmente nel caso descritto sopra, quello che facilmente sfocia nella cecità ideologica, malattia piuttosto diffusa nel XX secolo (e anche dopo). Postulando dunque che critico e lettore siano sì figure diverse, ma che in qualche modo il ruolo di lettore debba far parte di quello di critico, si tratterà allora di cercare di capire in che modo questo debba o possa accadere. Suppongo che ci possano essere non uno, ma una serie di modus operandi positivi. Mi limiterò a esporre quello a cui io stesso cerco (non sempre con facilità, non sempre con coerenza) di attenermi. Prima di tutto mi considero un lettore, e come lettore cerco una risonanza nel testo. Ma poiché so di essere un critico, e che prima o poi dovrò produrne una valutazione, il mio tentativo, costante e a monte, è quello di costruirmi come un lettore il più generico e aperto possibile, pronto a cogliere nell’opera aspetti positivi di qualsiasi tipo. Per fare questo cerco di aver già letto molto, e cose molto diversificate; cerco di aver già costruito il mio gusto come un potenziale gusto del pubblico. È ovvio che un compito di questo genere non può arrivare davvero a compimento, perché per quanto riesca ad ampliare i miei orizzonti, essi resteranno comunque i miei, inevitabilmente. E tuttavia la tensione verso questo (pur intattingibile) fine non è inutile, perché mi porterà sempre a domandarmi se non ci sia altro da prendere in considerazione. Supponiamo che, in qualche modo, io trovi una risonanza nel testo, come lettore. A questo punto ha inizio il lavoro di critico, perché ora io ho l’obbligo di capire su che cosa si basi questa risonanza, e di trovare un modo di descrivere il testo che mi renda ragione di quello che provo leggendolo. Sarà questo, poi, che cercherò di trasmettere al mio lettore per presentargli il testo di cui sto parlando. Nel farlo, dovrò anche esplicitare i miei presupposti ideologici del caso, perché pure loro sono oggetto dell’analisi. Se non trovo la risonanza, posso decidere che il testo è banale, senza scampo; posso decidere che il testo è banale, con riserva – perché non sono certo del mio giudizio e dovrò, prima o poi, provare a tornarci su; posso decidere che non capisco, e sospendere il giudizio. Quello che personalmente, in ogni caso, mi rifiuto di fare è promuovere un testo solo perché ideologicamente mi è sufficientemente vicino; se si trattasse di un testo critico, questa sarebbe invece, ovviamente, la cosa che conta di più – ma per un testo artistico non è una condizione sufficiente. Questo metodo non è esente da errori. Per quanto io cerchi di affinare la mia sensibilità, posso trovarmi oggi in sintonia con testi che magari in seguito riconoscerò come banali, o non trovare sintonia con testi che in seguito mi si imporranno come interessanti. Mi è già successo e mi succederà ancora. Per questo è poi così importante la successiva fase di analisi ed esposizione, che costringe a riflettere sulla sensazione iniziale. Ma questo metodo mi mette un po’ di più al sicuro dagli aspetti peggiori di una visione storicista del mondo, ovvero dal ritenere che ci sia una linea evolutiva vincente, progressiva, rispetto ad altre perdenti e regressive, e che sia la mia. Questo è stato (tra gli altri) il male del materialismo storico e il male delle avanguardie, che ha gettato forti ombre anche sul bene che materialismo storico e avanguardie hanno comunque portato. In altre parole, cerco di sfruttare il fatto di non essere un io, ma – come tutti – una costellazione di io che trovano, ciascuno, il proprio momento di espressione, per ritrovare in me delle differenze di giudizio e di impostazione ideologica che mi permettano di capire e di trovare risonanza anche al di là dell’accordo ideologico. Una critica di questo genere segnalerà dunque la rilevanza di un testo, ma cercando di fornire al lettore ragioni per trovare a sua volta la risonanza che il critico ha trovato. Poi, certo, il lettore è libero; ed è diverso da me. Posso tentare di essere tanti. Non posso sperare di essere tutti.

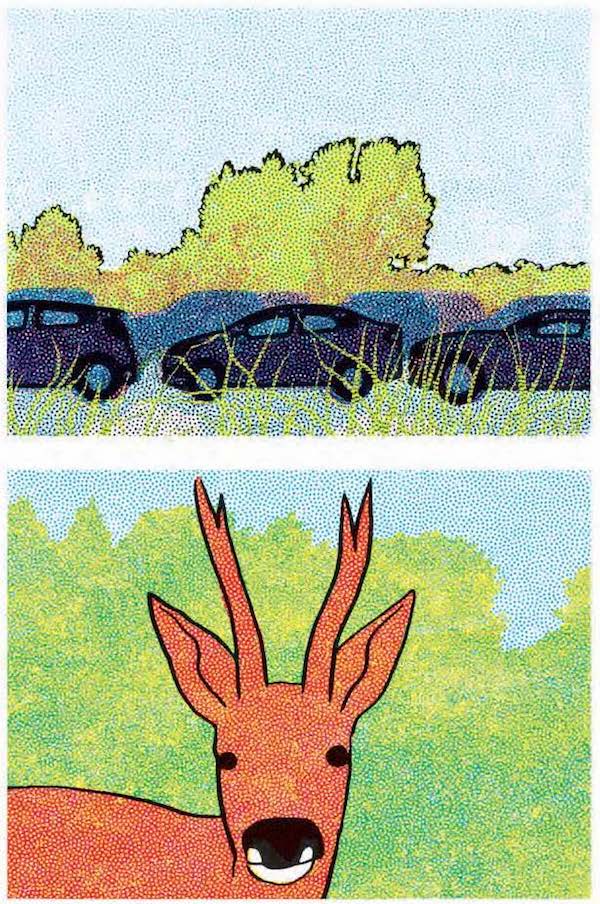

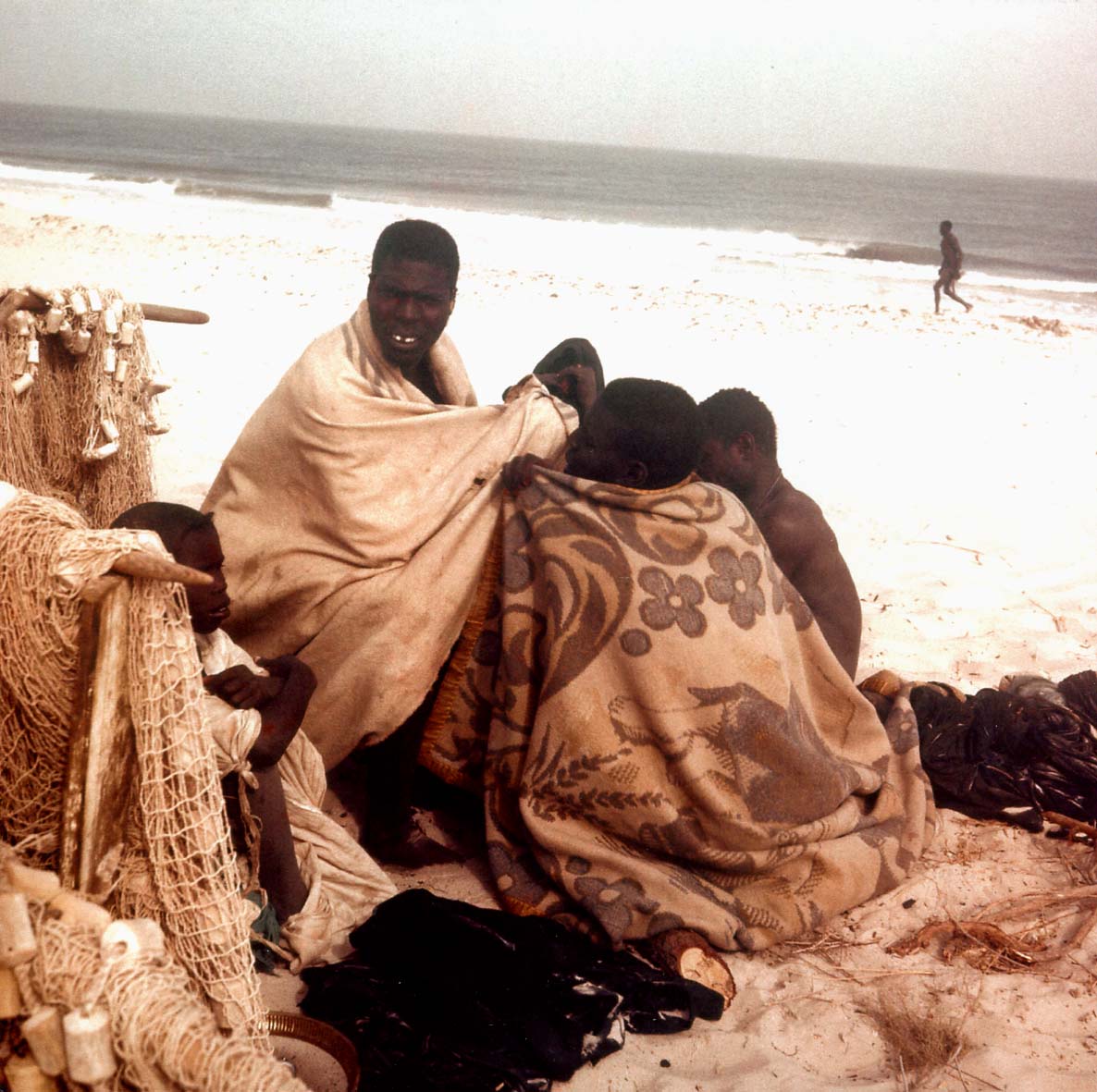

Emmanuel Guibert ci riprova, sempre con i colori e la grafica complessiva di Frédéric Lemercier. L’idea del reportage basato su un montaggio di disegni e fotografie era stata alla base del bellissimo Il fotografo, insieme con il fotografo Didier Lefèvre, perduto nelle montagne dell’Afghanistan. Stavolta il fotografo è invece Alain Keler, e il libro si chiama Alain e i Rom (in originale Des nouvelles d’Alain). Le riflessioni che facevo qualche mese fa sul rapporto tra immagine disegnata e fotografia nell’altro libro varrebbero pienamente anche per questo. Ma là c’era anche una traccia narrativa, una storia, quella del viaggio di Lefèvre attraverso l’Afghanistan; mentre qui lo spirito è quello – chiamiamolo così – del dossier soggettivo, o del diario di lavoro del giornalista. Non si arriva, mi pare, alla grandiosità e all’emozione che l’altro volume sapeva suscitare; e tuttavia anche questo è un testo molto godibile, un bel reportage sull’esistenza dei Rom e sull’esperienza di chi ha cercato di avvicinarsi a loro, per fotografarli e farli conoscere, un libro di belle immagini, forti e sentite. Magari è proprio per il suo essere meno emozionante, meno unico del precedente, che potremmo dire che questo libro inaugura effettivamente un genere, apre una possibilità, definisce un format. La storia de Il fotografo era troppo estrema per essere davvero ripetibile. Ma Alain e i Rom mostra come si possa usare la narrazione per immagini disegnate per contestualizzare le immagini fotografiche senza ricorrere né all’ossessione ritmica dell’alternanza foto-didascalia, né all’inevitabile marginalizzazione della foto quando il testo verbale diventa un’esposizione continua, racconto o saggio che sia. Il disegno accorcia la distanza tra ciò che il fotografo ha visto e testimoniato e l’evento dell’andare, entrare in contatto, vedere e testimoniare, ciò che, insomma, veniva inevitabilmente delegato alla sola parola. Il reportage a fumetti (alla Joe Sacco) ha reso possibile anche questo formato misto, in cui il disegno racconta e la foto testimonia e le parole, che inevitabilmente ci sono, si trovano in una relazione con ciò che si vede che è più simile a quella che intrattengono nel mondo di tutti i giorni, nel mondo reale. Questo rende, paradossalmente, l’operazione di Guibert davvero simile al documentario filmico, al reportage filmato; solo che le foto sono foto, con tutta la loro icastica fissità, e non immagini che scorrono come avviene nel cinema, e che, per quanto forti, un attimo dopo non sono più sotto i nostri occhi. Insomma, ora che la strada è aperta, ce ne aspettiamo altri. Guibert è bravo, indubbiamente; ma chissà cosa potrebbero fare autori diversi, con uno spirito diverso dal suo?

Dal link a Google Maps potete osservare in che razza di territorio vive questa gente. E poi, qui sotto, dopo aver letto il testo di Livio, guardate le foto. Arrivano da un altro tempo (cinquant’anni fa) e da un altro mondo. I colori e anche un po’ la nitidezza sono stati mangiati dagli anni. Ma forse anche per questo, guardandole, a me sembra di fare un tuffo in un’altra realtà. Non sono mai riuscito a farmi amare la poesia in dialetto. Non mi era nemmeno chiaro il perché di questa spontanea personale ostilità sino a quando non ho sentito leggere Fabio Franzin a Ricercabo. Franzin era bravissimo, e lo potevo ascoltare leggendomi visivamente testo e traduzione in italiano dei suoi versi: ho goduto molto la sua lettura e le sue belle poesie. E poi ho capito qual è il problema della poesia in dialetto. Anticipo che condivido le riflessioni sulla opportunità della poesia in dialetto (o in lingua, veneta o friulana o qual altra, se si preferisce). Trovo anch’io che il dialetto permetta alla poesia di non confrontarsi con la deriva della poesia in italiano, e di restare più legata alla vita, alla quotidianità, al fare concreto a cui quelle parole del dialetto sono naturalmente più legate (come spiegava lo stesso Franzin in quell’occasione). Ma nonostante questa opportunità, io non posso negarmi di riconoscere che la poesia in dialetto patisce di un enorme handicap, che mi impedisce quasi costantemente di goderne davvero. Il punto è questo: la poesia non è prosa, e la sua dimensione sonora è cruciale non meno del suo significato. Quando leggo una poesia in una lingua che non è la mia, io fatico non solo per la ricostruzione adeguata del senso, ma anche per ritrovarne l’andamento sonoro, cui non sono del tutto familiare, e soprattutto per sentire come quell’andamento sonoro si relaziona con l’andamento sonoro standard di quella lingua. A forza di insistere, mi sento abbastanza a mio agio ormai leggendo poesia in spagnolo, e con un po’ di fatica mi immedesimo abbastanza nelle sonorità del francese e dell’inglese. Qualcosa, con enorme sforzo, mi passa persino per il tedesco. Ma non ho la stessa familiarità quando passo al dialetto, nemmeno con il faentino, che pure non è così lontano da me; figuriamoci col veneto, col lombardo, col napoletano… Gran parte di questi dialetti, compreso il mio (visto che io provengo da una famiglia che in casa parlava italiano, e ho imparato – male – il dialetto da grande), mi sono poi noti nel suono soprattutto attraverso il loro uso televisivo, molto spesso di carattere umoristico – o comunque attraverso un uso pubblico, abbastanza purificato dal portato emotivo che hanno le parole quando ti risuonano dentro perché sono le tue. Persino quando si parla in un’altra lingua, con un po’ di immersione, le parole di quella lingua ti risuonano dentro, e diventano emotivamente tue. Ma coi dialetti, come faccio? Dovrei parlarli tutti, per davvero. Oppure rassegnarmi a godere solo della poesia scritta in dialetti con i quali ho sufficiente familiarità attiva; cioè praticamente nessuno, nemmeno il mio. Non posso accettare di confrontarmi con una poesia che non mi permette accesso a metà del suo mondo, quella sonora. D’altra parte, in quell’occasione Franzin mi ha anche implicitamente indicato la via per uscire dall’impasse. Se io non posso figurarmi interiormente la voce del dialetto, è allora necessario che quella voce si materializzi davvero, si faccia sentire nella sua materialità. La voce virtuale che mi risuona dentro quando leggo in una lingua i cui suoni mi sono familiari può essere qui sostituita solo da una voce reale, che mi trasmetta quello che io non sono in grado di ricostruire. Non sono sicuro di condividere le posizioni di Lello Voce e Rosaria Lo Russo, quando sostengono che ogni volume di testi poetici dovrebbe contenere un Cd con la voce che li legge/recita. Molta poesia in italiano non nasce per quella destinazione, e vive fortemente anche della ricostruzione interna che il lettore si fa della voce sonora. E tuttavia là dove, come per la poesia dialettale, quella voce interna non ha modo di essere ricostruita, mi pare che la lettura orale da parte dell’autore (o da chi per lui, purché sappia leggere quel dialetto davvero) sia una condizione indispensabile per godere davvero dei versi, per fruirne davvero come poesia, e non solo come (un po’ morta, secca) parafrasi in italiano. Sarà magari perché l’idea stessa del dialetto scritto (con buona pace dei suoi grandi, da Goldoni a Porta a Belli in giù) non è del tutto pacifica. O magari perché, anche là dove lo si scrive, il legame con l’oralità resta stretto, e il dialetto scritto va comunque ricostruito ad alta voce, come facevano gli antichi con tutta la scrittura prima dell’invenzione medievale della lettura interiorizzata, fatta con gli occhi…

È uno strano testo, una strana graphic novel, questo “L’uomo più crudele”, che ricevo dal suo disegnatore Enrico D’Elia. Non sono sicuro che sia un testo del tutto riuscito. Qua e là c’è qualche ingenuità nella resa fumettistica. Narrativamente il finale resta oscuro, poco convincente. Però è un testo che prende, cattura, porta con sé. Più che una storia, assembla brandelli di storia attraverso una serie di conversazioni, rivelando chiaramente la sua origine come pièce teatrale. L’uomo più crudele è Vlad Tepes, voivoda di Valacchia, meglio conosciuto come Dracul, il diavolo. Però il protagonista non è lui, ma colui che era stato il suo segretario, Voico Dobrita, un uomo che attraversa i secoli. Voico è stato convocato al processo a Elizabeth Bathory, nel 1610, che ha ucciso molte giovinette per bagnarsi nel loro sangue, e attraverso il suo racconto emerge la figura di Tepes, e il suo rapporto con la Turchia e l’Ungheria, circa 150 anni prima. La storia si sviluppa per frammenti, ma soprattutto per rivelazioni successive, come a spirale, come un flusso più dialogico che narrativo, un po’ come le tavole graficamente unitarie di D’Elia, ispirate nella concezione complessiva un po’ a Toppi, o al teatro shakespeariano di De Luca, ma molto personali nel tratto e nelle forme. Disegno e sviluppo drammatico agiscono molto d’intesa a costruire un’atmosfera agglutinante, una specie di bolla in cui il lettore entra e si trova inglobato. Se l’intenzione era quella di rendere l’effetto di presenza che si vive quando si assiste a una rappresentazione teatrale coinvolgente, che si svolge lì vicino a noi, se l’intenzione era questa, il testo di Gian Maria Cervo e D’Elia ci riesce benissimo, ed è probabilmente proprio questo il suo miglior pregio – almeno per la maggior parte delle pagine: solo verso la fine, quando gli eventi si spostano nel XX secolo, ed entra in scena Virginia Woolf, la tensione scende un poco, ci si trova un po’ sciolti dal vincolo che prima il testo costruiva benissimo. Nel complesso, trovo comunque questo libro un’opera piuttosto originale nel campo del fumetto italiano, probabilmente proprio per questo suo ben orchestrato legame col teatro, piuttosto che con il cinema, o con la letteratura – come più di sovente accade.

D’accordo: non è città. È solo fuori stagione, eppure sempre, lei, in stagione. Sarà anche per questo che sono così affezionato a questa foto. Scattata qui. I. ornitomanzia. la discarica. Sitio Pangako vedi. vento col volo, dentro, delle folaghe. prova a guardare, prova a coprirti gli occhi. Note I. ornitomanzia. la discarica, Sitio Pangako. Nel luglio 2000, la più grande discarica di Manila frana, seppellendo Sitio Pangako (“Terra Promessa”), una delle baraccopoli che la circondano, e uccidendo centinaia dei suoi abitanti, che vi sopravvivevano scavando tra i rifiuti. Quella che trovate qui sopra (nota compresa) è la prima sezione di un poemetto di Giuliano Mesa (che io, tra parentesi, trovo straordinario). Lo potete leggere nella sua interezza su questa pagina del blog Le parole e le cose, che lo ha recentemente riproposto. È nato come parte verbale di un’opera per voce e musica (con Agostino Di Scipio), di cui potete ascoltare su Youtube alcune parti (ma non questa). Lo cito perché mi dà l’occasione di portare avanti il discorso già iniziato sull’allitterazione, passando a una figura retorica ad essa piuttosto simile, la paronomasia, che rappresenta una componente fondamentale del discorso poetico di Mesa, in questo componimento come altrove. Potremmo dire della paronomasia quello che abbiamo già detto dell’allitterazione, cioè che si tratta di un indicatore di poeticità che non paga lo scotto che pagherebbero le rime e altre figure retoriche più legate alla tradizione. Ma non solo questa sarebbe (come pure per l’allitterazione) solo una parte della verità, ma anche (in questo caso) una parte piuttosto piccola. Mentre infatti l’allitterazione può riuscire a non farsi osservare da un lettore troppo concentrato sul senso per percepire il suono, nella paronomasia la ripetizione fonetica e il gioco sonoro sono troppo forti per poter passare in qualsiasi caso inosservati. Quello che l’allitterazione cerca di fare sottovoce, insomma, la paronomasia lo fa ostentandosi, quasi gridando la propria presenza. “che fanno stormo con gli storni neri”, “nel letame, nel loro lete, lenti,” e poi ancora vento, dentro, vengono, avventano, nei primi versi del componimento: sono tutte corrispondenze sonore troppo forti per sfuggire persino al lettore meno attento. Certo, rappresentano per questo delle marcature di rilievo molto decise, delle accentuazioni estremamente marcate – ma sono talmente intense, in verità, da sfiorare l’eccessivo, da suggerire che il suono possa essere più forte del senso, come una sorte di gioco alla ricorrenza, di uso più sonoro che semantico della parola. È quello che succede, per esempio, in molti lavori di Gabriele Frasca, che a quelli di Mesa assomigliano proprio per un certo uso sonoro della parola. Mentre però in Frasca il gioco sembra fermarsi lì, giustificando una diffusa sensazione di manierismo, di dilagante nonsensicalismo, in Mesa, né qui né altrove, si riceve mai la stessa impressione. Non c’è nulla che si fermi lì, in questi giochi di parole: sia lo stormo che gli storni sono pertinenti, qui, e anche il letame a fianco del lete, e così via. Il sospetto del gioco di superficie si trova fugato ancora prima di riuscire a formarsi davvero nel lettore. E così, senza dubbio, le parole ci appaiono drammatiche e pertinenti. Ma il senso di gioco sul fondo resta, non scompare. L’effetto complessivo è perciò quello di uno scherzo amaro, dell’amaro confronto tra un desiderio di gioco e di sogno, e l’ostentazione di una crudezza reale, di una tragedia effettiva. Le parole di Mesa sono giocose e fantastiche mentre ci descrivono il male, ma non lo sono per cinismo, o per superficialità: al contrario, sembrano testimoniare la consapevolezza che è solo attraverso questi filtri che il male può davvero arrivare sino a noi, superando le nostre difese naturali, il nostro naturale rifiuto nei suoi confronti. Una scena troppo cruda e realistica può apparirci insopportabile, ma ci può apparire anche banale, noiosa quanto tutte le altre scene dello stesso tipo che conosciamo, prese dal vasto repertorio di verità o di finzioni orrorifiche che abbiamo attraversato nella nostra vita. Per questo, mostrare il male è così difficile: se te ne allontani troppo, esso diventa irrilevante; se ti ci avvicini troppo, è insopportabile o noioso. Le parole di Mesa scorrono come un flusso musicale, una musica che sta nel suono quanto nel senso. La fitta rete di paronomasie, allitterazioni, quasi rime, è certamente una dichiarazione di poeticità, e quindi di distacco, ma è anche la costruzione di un ambiente sonoro, di un ritmo di accenti e di suoni (questo succede qui certamente anche per la destinazione musicale di questo testo – e tuttavia la situazione non è diversa negli altri testi di Mesa, quelli che non prevedono un’esplicita destinazione musicale). Lo si capisce dal modo in cui sono accostati i suoni di parole simili, e persino dall’attenta costruzione metrica dei versi, che scivolano in diverse occasioni verso la misura epica e tradizionale dell’endecasillabo, quasi a fornire degli appoggi conosciuti alla melodia. Nel frattempo, ci si parla di uccelli, del loro volo, del loro avventarsi, combattere, “fare scaravento” (espressione inconsueta, ma che certamente evoca un movimento alato che ha a che fare con il vento); così che, poche righe più sotto, quando dall’alto dei voli si è passati al basso dei sogni, la parola “scaraventati” si ritrova carica anche di quel senso evocato poco sopra. Al male degli uccelli che si avventano sul cibo sbranandolo, sbranandosi, corrisponde l’altro male, quello dei renitenti, repellenti. Al salire degli uccelli corrisponde il precipitare della frana, e persino i sogni sono fatti di quella stessa materia di immondizia, di cui si nutrono gli uccelli, incapaci di andare oltre, di essere sogni di un mondo davvero differente. Nella scrittura di Mesa diventa particolarmente, acutamente evidente che la poesia è una sorta di musica del suono e del senso, e così come la musica tout court possiede quelli che essa chiama i suoi parametri (melodia, armonia, ritmo, dinamica, agogica…), anche la poesia ha i propri: fonetica, accenti, silenzi, ritmi, racconto, senso. Non leggiamo la poesia per ottenere il suo senso; ci sforziamo piuttosto di sentirne il senso (insieme al suono, al ritmo, al racconto…) per arrivare alla poesia, per essere portati da lei e con lei – e, in questo essere portati, per trovarci insieme con i tanti altri lettori che possono ritrovarsi portati dai medesimi versi. Succede lo stesso anche con la musica. Se davvero fosse il senso quello che ci interessa, una buona spiegazione varrebbe più di qualsiasi poesia. Non il senso ci interessa, ma il percorso su cui la poesia ci porta. Di questo percorso sicuramente il senso è un elemento importante, ma non quello finale. Le paronomasie e le semirime aspre e chiocce di Mesa ci conducono attraverso le volute di un male barocco, musicale, spettacolare, e insieme crudo, cieco, nudo; ci conducono cioè al centro del contrasto tra la leggerezza e il dolore, il medesimo contrasto di cui, in profondità, noi ogni giorno viviamo. Mesa ne ha solo scambiato i termini: per questo, così facendo, lui ci permette di vedere lucidamente quello che, proprio perché ci è troppo familiare, noi di solito non vediamo più; ci permette di sentire aspramente, baroccamente, quel male così profondo e incistato in noi che altrimenti non sentiamo più. p.s. Qualche testo su Mesa, per approfondire, qui. Altre poesie di Mesa sul Web, qui (e in altre pagine della sezione “Testi” dello stesso sito), qui, qui, e anche altrove. La raccolta (quasi) completa della produzione di Mesa si trova in Poesie 1977-2008, La Camera Verde, 2010.

Un post breve breve giusto per segnalare una rivista tedesca di critica e ricerche sul fumetto, Reddition. Zeitschrift für Graphische Literatur (cioè rivista per la letteratura “grafica”, o meglio, “per immagini”). Me l’ha fatta conoscere attraverso un graditissimo regalo natalizio un amico, Hannes Grote, che collabora agli articoli. Il numero 55 è interamente dedicato al fumetto italiano. Lo potete sfogliare (a bassa risoluzione) sulla Home page del sito corrispondente. Il mio tedesco è basic, appena sufficiente a capire che gli articoli sembrano interessanti e approfonditi. Ma la rivista è bella anche solo da sfogliare, e come potete vedere anche voi dal sommario qui sopra, propone una bella panoramica del fumetto nostrano. Insomma, se siete germanofoni e in zona (o anche solo in zona), potete cogliere l’occasione.

Sì, certo: nelle foto mi piacciono gli spazi complicati. Ma qui, in particolare, ci sono anch’io, che sto scattando la foto. E questo rende lo spazio ancora più complicato. Scattata qui. |

||

|

Copyright © 2025 Guardare e leggere - All Rights Reserved Powered by WordPress & Atahualpa |

||

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti