Dettagli (59) Catenella o serpente. O solo una foto molto mossa…

3 Agosto 2013 | Tags: diario d'India, India | Category: viaggi | Sono da poco arrivato a Jodhpur, e sono qui, un po’ sotto il forte, che ha l’aria di essere favoloso. Il viaggio e’ stato un po’ stancante: a Pushkar me l’hanno spacciato per un fast bus, e invece di fast non c’era proprio niente. Eravamo pigiati come sardine. Ha fatto tutte le fermate di campagna possibili, ha fatto tutte le stradine (persino sterrate) possibili. In compenso ho visto tanta campagna indiana, ora verde per il monsone, ma chissa’ come quando il monsone non c’e’.

Sul bus salivano ogni tanto delle file di donne che a me sembravano elegantissime, pero’ avevano con loro la zappa, e poco dopo ne ho viste altre al lavoro nei campi. Sembrano regine anche con la zappa in mano, eleganti anche nei gesti…

Alla fine Pushkar mi ha conquistato. Ho passato due giornate contemplative, con poca confusione (che ne avevo bisogno). Sono salito a un tempio su una collina, la mattina quando faceva piu’ fresco, e su c’era la brezza e un gran bel panorama. C’erano anche le scimmie, un’intera tribu’, a cui veniva data un sacco di roba da mangiare…

Ah, ieri l’altro, nel tempio di Brahma, ho visto una scena buffissima. Qualcuno ha dato una un macaco una caramellina bianca di quelle che si fanno benedire. Lui stava li’ con l’aria perplessa perche’ non riusciva a masticarla. La tirava fuori di bocca, la guardava, tornava a metterla in bocca. Pero’, evidentemente gli piaceva, perche’ improvvisamente ha fatto un salto, si e’ fiondato da una signora davanti all’altare, e le ha strappato di mano un intero sacchetto di caramelle, correndo subito dopo al sicuro. La signora ha fatto uno strilletto, e poi tutti si sono messi a ridere.

Ho anche intravisto le volpi volanti, ieri sera, quei pipistrelloni che arrivano a oltre un metro di apertura alare…

Adesso mi giro un po’ Jodhpur, e poi domattina salgo al forte.

1 Agosto 2013 | Tags: diario d'India, India | Category: viaggi | Oggi cerchiamo di essere brevi. Qui la connessione va e viene (piu’ va che viene).

Questo e’ un bel posto, stranamente tranquillo per gli standard indiani. Il piccolo lago e’ incantevole, ed e’ indubbiamente una citta’ sacra, con tutta la gente che va a bagnarsi nel lago e a fare piccole cerimonie. In una mi sono lasciato coinvolgere anch’io, e bisogna dire che, di tutta l’India, questo e’ il luogo in cui ti intomellano meglio (lascio ai non bolognesi il compito di interpretare la parola – i bolognesi sanno). C’e’ stata persino una donna, che parlava un inglese discreto (fatto gia’ di per se’ notevole) che mi ha abbordato dicendo che non voleva soldi, ma latte per far crescere il bimbo che teneva in braccio (ultimo di 9, mi ha spiegato – ma gli altri non stanno in strada, che non va bene, oppure sono a scuola), e mi ha indicato il negozio dove prendere il latte. Ok, ho detto. Poi salta fuori che era latte in polvere del costo di 350 rupie, ma non potevo piu’ tirarmi indietro. Ci davo 70 elemosine da 5 rupie con quello. Almeno spero che il pargolo cresca robusto.

Il tempio di Brahma non e’ niente di che, se non fosse che e’ praticamente l’unico al mondo: nessuno adora Brahma, in India. E anche quando gli fanno un tempio, non si sprecano. Qui c’e’ perche’ il lago l’ha fatto lui, facendo cadere il petalo di un fiore (push) dalla mano (kar).

Ieri, poi, dopo aver visto tutta la carne esposta dai muslim, ho deciso che non posso farmi credere di essere vegetariano e ho colto la palla al balzo prima di arrivare in posti esclusivamente vegetariani. Cosi’ mi sono fatto un pollo tandoori e ho visuto un attimo di felicita’. Poi pero’ ero cosi’ stanco che alle 7 ero in stanza e alle 8 dormivo.

Stamattina ero qui a Pushkar alle 10 e ho trovato un hotel economico e carino, in un palazzo antico e con una bella terrazza.

Ho in programma di star qui due giorni. Solo che ho gia’ quasi terminato le cose da vedere. Cosa faro’? Ma non mi va proprio di ottimizzare il mio tempo viaggiando tutti i giorni. Mi stanco gia’ abbastanza cosi’.

31 Luglio 2013 | Tags: diario d'India, India | Category: viaggi | Ecco. Sto scendendo verso sud. Adesso pero’ mi sono fatto furbo e cerco i bus veloci con le poltrone comode, anche se costano di piu’ (da Jaipur ad Ajmer ben 260 rupie, circa Euri 3,50, contro le probabili 150 del bus normale). Cosi’, alle 10.30 ero gia’ qui. Ho trovato subito l’albergo; pulito ma un po’ squallido, ma ci devo stare una notte sola. Domattina proseguo per Pushkar, che e’ vicinissima.

Qui sono venuto per vedere musulmani e jainisti. C’e’ un bel tempio jainista, ma soprattutto contiene uno straordinario diorama che illustra la concezione del mondo dei jainisti. Un oggetto tutto dorato, m.15×10, che va guardato attraverso delle finestre da un corridoio tutt’attorno, che prosegue per due piani. Anche perche’ c’e’ pure una parte aerea del diorama, con tante navicelle volanti a forma di anatra (e qui ci sta) o di elefante (e qui un po’ meno, ma sono bellissime). Ho fatto un sacco di foto. Prima o poi ne pubblichero’ qualcuna. Da qui e’ impossibile.

I jainisti sono una strana setta religiosa, una versione atea dell’induismo: c’e’ la reincarnazione e il samsara e il nirvana, ma non esistono ne’ gli dei ne’ nessun dio. E qui vivono fianco a fianco con i musulmani, per i quali questa e’ una citta’ sacra, perche’ contiene il santuario di un monaco sufi considerato santo, e ci sono un sacco di pellegrini. Il quartiere islamico attorno al santuario e’ davvero particolare. Ci sono persino le macellerie, che in India non avevo ancora visto. Senza frigo, ovviamente, ma con tanto di migliaia di mosche sulla carne esposta. Speriamo sia fresca.

Lo strano e’ che, dentro al santuario poi, la devozione islamica non era per nulla diversa da quella induista. Gente che si riposa, gente che gironzola o chiacchiera. Aree di musica, con raccolta offerte; e un’eccitazione crescente avvicinandosi al santuario, dove il samadhi e’ coperto di fiori, e ne vengono buttati sopra continuamente, portati come offerta dai fedeli. Uguale ai templi di Shiva insomma. Evidentemente il rito lo fa la cultura, e non la religione: stessi gesti, un senso di fondo differente.

Ancora piu’ bella e’ pero’ la rovina della moschea antica, XII secolo. Un merletto islamico costruito attorno a un cuore induista. Era anticamente una scuola di sanscrito (e la parte centrale e’ chiaramente in stile induista) che un conquistatore ha poi trasformato in moschea, aggiungendo parti. In seguito e’ stata abbandonata, ed e’ andata in rovina. Adesso e’ monumento nazionale, ma non e’ piu’ adibita al culto. Un luogo incantevole. Siccome sono un po’ stanchino, tra levatacce e camminate, mi sono seduto sulla pietra appoggiato a una colonna e addormento per un po’. Qui attorno ci sono colline rocciose, ed e’ un gran bel vedere.

Ora sono in un Internet point minuscolo, in un vicolo minuscolo di una via del bazar, pullulante di tutto come sempre. Qui la vita non manca, decisamente, e si fa sentire. Il livello di rumore e’ altissimo.

Ah, prima ho fatto un errore clamoroso. Uscendo dal santuario ho guardato per un’attimo una bambina (8-9 anni) che mi sembrava elegantissima. Un attimo dopo e’ venuta a chiedermi l’elemosina. Ho resistito un po’, poi le ho dato qualcosa. Un attimo dopo ero circondato di mendicanti, insistenti e insistenti, e molto appiccicosi. Non sapevo piu’ come fare. Qualcuno mi ha seguito per quasi mezz’ora. Se il principio e’: ogni volta che dai a uno ne arrivano otto, cosa succede se dai a otto?

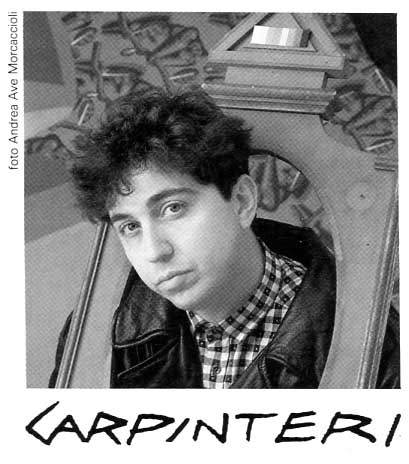

Pittura e fumetto in dialogo

Il Sole 24 Ore, 19 novembre 2000

Colpisce, nella produzione di Lorenzo Mattotti, la varietà della anime che vi si possono incontrare. C’è il Mattotti fumettista, attento a utilizzare la materia del colore e la luce (o la linea sinuosa del pennino) per riempire di spessore i suoi racconti, vignette che sarebbero dipinti, se il Mattotti pittore non fosse ben consapevole che la pittura è una cosa diversa, che si confronta con una storia ed esigenze comunicative differenti. Per questo, nel Mattotti pittore, il racconto o l’episodio scivola delicatamente sullo sfondo, diventa mera occasione per un gioco di rapporti di colore, un’evanescenza del reale a vantaggio della pura visione, un dialogo di campiture che sono omogenee solo a prima vista – e sulle quali, occasionalmente, il racconto ritorna a posteriori, istoriando quegli spettri di figure con graffiti di vaga memoria orientale.

E c’è il Mattotti illustratore, quello più noto, forse, e ancora diverso. In cui due concezioni opposte dell’illustrazione convivono lasciando ora più forza all’una ora all’altra: da un lato l’illustrazione come – appunto – immagine che “illustra”, presentando o raccontando in nuce una situazione; dall’altra l’illustrazione come invenzione grafica, idea visiva che cattura l’occhio per i rapporti cromatici e le forme. Si potrebbe pensare che questa opposizione, tra il narrativo e il visivo, riassuma nel Mattotti illustratore il fumettista e il pittore; ma si andrebbe fuori strada.

Il narrare dell’illustratore è fatto dell’inventare la situazione emblematica, del coglierne il momento cruciale, dell’avvicinare i simboli in modo da trasformarli in discorso – un agire ben diverso dal narrare del fumettista, che si basa sulla sequenza, sul lento e progressivo disvelamento delle passioni e delle tensioni, e in cui ogni vignetta è carica di tutti i significati trasmessi dalle vignette che l’hanno preceduta.

D’altro canto, le costruzioni visive del Mattotti illustratore potrebbero ben trovare spazio pure nella sua pittura, e invece in questa quasi non ve n’è traccia. C’è un non troppo velato esprit de géometrie in queste illustrazioni, in cui diagonali e ortogonali organizzano lo spazio visivo con tale rigore che persino le curve, che restano comunque frequenti e rilevanti, sembrano adeguarsi alla loro icasticità. Sembra che con le sue rette Mattotti delinei un ordine del mondo sopra cui le sue curve disegnano variazioni visivamente ammalianti: ma sono le rette a dar senso alle curve! Come sono le campiture piatte a dar rilievo alle aree di colore sfumato e alle irregolarità presenti e frequenti nell’uniformità del colore…

Nel Mattotti pittore questa ferrea organizzazione del mondo è invece del tutto assente. Lo si vede bene nella serie straordinaria dei taccuini di pittura su carta nepalese, dove la porosità della carta diffonde il colore, e il gioco visivo sarebbe praticamente solo cromatico se non vi ritornasse, occhieggiante, lo spettro del racconto, il riferimento alla figurazione orientale. E il pennino, che negli spazi ampi delle tele non ha modo di essere utilizzato, trova finalmente qui il modo di agganciare il colore, di fargli come da controcanto. Quel pennino che abbiamo visto così fantasioso e insinuante nei 240 disegni in bianco e nero di Linea fragile, pubblicato qualche mese fa da Nuages di Milano.

Il percorso di segni e colori di Lorenzo Mattotti, dai fumetti degli anni Settanta a quelli degli anni Novanta, dalle illustrazioni per Vanity al manifesto di Cannes 2000, dai dipinti su tela e su carta al suo cinema d’animazione, si trova oggi in mostra ai Musei di Porta Romana di Milano, in una curata e ricca esposizione. Troppo affollata di immagini, ha suggerito qualcuno. A noi non è parso che ci fosse ragione per farne economia.

Lorenzo Mattotti, Segni e colori

Musei di Porta Romana, viale Sabotino 22, Milano

Dal 19 ottobre al 26 novembre

Catalogo stampato da Hazard Edizioni, 104 pp., £. 48.000

30 Luglio 2013 | Tags: diario d'India, India | Category: viaggi | In effetti, un po’ dopo che ho scritto il post di ieri, e’ incominciata ad andare meglio.

Mentre giravo con l’aria un po’ persa e foirse un po’ stravolta, mi viene incontro un signore indiano di mezza eta’, e, con spiccato accanto bolognese, mi chiede: “Tutto a posto?”. Io lo guardo incredulo, e balbetto “Come?”. “Tutto a posto? Va tutto bene?” “Sss…i'” “E di che parte dell’Italia e’?” “Di Bologna” “Ah, io sono spesso a Bologna. Mio cugino ci abita. Io vado alle fiere. Venga che le faccio vedere i nostri gioielli e le offro un caffe’ Lavazza.”

Lo seguo, attratto piu’ dallo stupore per l’indiano-bolognese che dall’interesse per i gioielli, avvisandolo che comunque non sono interessato a comperare. In ogni caso, il negozio e’ in una posizione strepitosa, proprio di fronte al Palazzo dei Venti – e non si puo’ perdere l’occasione di un caffe’ italiano fatto con una macchinetta italiana.

Vengo presentato al cugino, che mi dice che abita a Bologna da vent’anni, e in effetti non gli manca ne’ l’accento ne’ il modo di fare da bolognese un po’ fighetto. Mi racconta che abita in via Castiglione, e sta sei mesi all’anno a Bologna e sei mesi a Jaipur, per curare la produzione. Mi fa vedere delle cose bellissime, dicendomi che le vende a tizio e caio (tutti nomi grossi): per quel poco che capisco potrebbe essere vero.

Beviamo il caffe’ promesso sulla terrazza (intanto e’ diventato Illy), e poi ancora un te’, e poi ancora un altro te’. Poi arrivano altri due bolognesi (veri, di Argelato), raccattati dal cugino che occhieggia gli italiani per strada. Dopo un bel po’ me ne vado.

E li’, rinfrancato dal Lavazza-Illy, incomincio a vedere un sacco di cose interessanti. E’ che nel frattempo sono anche arrivato alla zona del palazzo del Maharaja, e li’ c’e’ il bello. Ma il bello c’e’ anche nei vicoletti che faccio al ritorno, che e’ quasi buio. I palazzi sono tutti fatiscenti, come ovvio, ma spesso bellissimi.

Stamattina sono tornato in zona. Il palazzo del Maharaja e’ bello, ma di solito a me le residenze reali mi annoiano, e questa non fa eccezione. Per fortuna li’ di fianco c’e’ l’Osservatorio Astronomico fatto costruire da un maharaja alla fine del Settecento, che e’ un luogo di costruzioni metafisiche. Sembra di stare in un quadro di De Chirico, con tutte queste architetture geometriche che sono in realta’ gigantesche meridiane e altri strumenti per calcolare con precisione la posizione degli astri.

E, poco piu’ in la’ c’e’ il Palazzo dei Venti (ora non mi ricordo il nome indiano), questo palazzo che non e’ un palazzo, ma solo un luogo per le mogli del Maharaja, da cui potessero vedere la citta’ senza essere viste. Di fatto e’ una alta facciata tutta traforata di finestre, con quattro piani aperti, e attorno a questi un vero labirinto di stanze, terrazze e corridoi.

Il vero labirinto -assai piu’ consistente – lo vedo pero’ due ore dopo, quando, dopo aver preso un bus, e mangiato qualcosa, arrivo all’Amber Fort, sulla montagna vicino a Jaipur. Un sogno da mille e una notte, un castello incredibile gia’ da fuori. Ma poi, quando entri, l’intrico di stanze, corridoi, scale, rampe, torri, verande, terrazze, cortili, tunnel, giardini, padiglioni… e’ davvero al di la’ di qualsiasi aspettativa.

Un sacco di volte mi sono perso in questo intrico assurdo, ritrovandomi poi dove non pensavo di essere. E poi credevo davvero di averlo visto tutto – ma una volta uscito mi sono accorto di almeno una lunga balconata in cui c’era gente e io non ero stato.

Il palazzo e’ vuoto. Solo muri. I maharaja lo abbandonarono nel Settecento per trasferirsi in quello nuovo, giu’ in citta’. Ma secondo me ci hanno perso nel cambio. Anche il panorama attorno e’ spettacolare.

Fa caldo, ma non piu’ che a Bologna d’estate, anzi forse un po’ meno. Ma l’umidita’ e’ altissima, e io sudo sette camicie, pur avendone indosso una sola. Si puo’ immaginare il risultato.

29 Luglio 2013 | Tags: diario d'India, India | Category: viaggi | Ho finalmente trovato un Internet point! Non credevo sarebbe stato cosi’ complicato. Ma adesso sono in una citta’ vera e ho il tempo. Prima o l’uno oppure l’altro.

Sono arrivato a Delhi alle 0.30 del 27. Ho dormito all’albergo (mediocre e sporchino) che avevo prenotato. Alle 10 mi sono messo in moto. Prima destinazione Bharatpur, dove si trova il Keoladeo Ghana National Park, famoso per i suoi uccelli, e caldamente consigliatomi da Enrico Guroli. Per arrivarci bisogna far tappa ad Agra.

Ma qui la bibbia (leggasi Lonely Planet) mi tradisce, non dandomi affatto idea di dove prendere il bus per Agra, o dando per scontato che si vada alla Stazione dei bus di Kashmiri gate. Ho visto che c’e’ la metro che porta a Kashmiri Gate, e la metro parte da New Delhi Railway Station, che e’ vicino a dove sono io. Ma poi alla stazione non si capisce dove sia la metro, e il primo a cui lo chiedo mi dice che e’ inutile che ci vada: i bus buoni per Agra non partono da li’. Mi consiglia un’agenzia e mi affida a un suo amico che mi fa prendere un riscio’ per 20 rupie, e mi porta a Connaught Place.

Ma all’agenzia cercano di vendermi di tutto e di piu’, e il bus per Agra non c’e’. Pero’ in compenso posso prendere un pulmino che mi costera’ appena 78 volte il costo del bus, e in piu’ prenotare una camera a Udaipur che mi costera’ appena il triplo del suo prezzo – e cosi’ via. Me ne vado sbattendo la porta e fermo un riscio’ che mi porta a Kashmiri gate.

Quando sono alla stazione dei bus, dopo un po’ di ricerche scopro davvero che da li’ i bus per Agra non partono. Mi spiegano che devo prendere un bus e andare a un’altra stazione dei bus, a 9 km da li’.

Ci arrivo e mi metto a cercarla. Dopo 40 minuti di ricerca scopro che il mio posto era al punto di partenza, solo che non era una stazione, ma una semplice fermata. In compenso, come succede quasi sempre in questo paese, il bus per Agra passa immediatamente. In controcompenso, come succede sempre in questo paese, impiega 7 ore per fare i 200 km del percorso.

Sono 7 ore dotate di un certo fascino, in mezzo all’umanita’ debordante delle strade indiane – ma sono sempre sette ore. Anche ad Agra la mia coincidenza per Bharatpur arriva immediatamente, e in un’ora e mezza (verso le 9) sono a destinazione. Mi faccio portare da un riscio’, che mi lascia davanti alla mia guest house (dove non sono atteso) chiusa a chiave e silenziosa. E non c’e’ un campanello!

Ma sulla bibbia c’e’ il numero di telefono. E cosi’ riesco a farmi aprire, ed accogliere. La stanza e’ elementare, ma pulita, e costa meno della meta’ di quella di Delhi. Fuori c’e’ silenzio, il che, dopo tutto il rumore della giornata, e’ una cosa meravigliosa.

Vengo svegliato all’alba dal grido del pavone (che fosse del pavone l’ho imparato poco dopo). Mi alzo presto e alle 7.30 sono al parco, prendo una bicicletta e parto.

In effetti, il Keoladeo Park e’ un luogo affascinante. Ci ho visto non so quante specie di uccelli tra grandi e piccoli. Mi sono anche perso negli stradelli fangosi (qui c’e’ il monsone, e piove un po’), ma soprattutto sono riuscito persino a girare per mezz’ora senza incontrare nessuno; e in India questo non mi era mai successo!

Poi e’ finita. Sono tornato in camera.Ho pranzato. Ho dormito un po’. Poi sono uscito per andare in citta’ per trovare un Bancomat, un Internet point e un’agenzia che mi facesse un biglietto del treno. Ho trovato, a fatica, solo il primo – ma funziona. Ora so che non restero’ senza soldi!

La citta’ non era niente di che. Ho girato un po’, poi mi sono fatto portare a casa da un riscio’ a pedali.

Stamattina, sveglia alle 6. Colazione, poi bus station, dove c’era persino, pronto a partire, un bus de lux, con aria condizionata e veloce. Ci ha messo solo 3 ore e mezza per i 150 km da Bharatpur a qui. (se vi domandate perche’ i bus vadano cosi’ piano e’ perche’ non avete idea di cosa succeda sulle strade e autostrade indiane: veicoli contromano – anche in autostrada -, camion fermi a sostituire la gomma in corsia di sorpasso, e pure le mucche che dormono sull’asfalto – anche in autostrada).

Insomma, parco a parte, per adesso dell’India ho vissuto solo la parte rumorosa e puzzolente – con tutto il fascino che comunque ha. Ora vedremo cosa ha da offrire Jaipur. Certo, qui mancano del tutto i templi meravigliosi del Tamil Nadu. I templi qui sono di solito brutti e di cemento.

Ma staremo a vedere.

Il futuro del fumetto a fumetti

Il Sole 24 Ore, 15 ottobre 2000

Nel 1993, stagione ancora dorata per il fumetto americano, usciva negli Stati Uniti un libro destinato a lasciare il segno. Si trattava di un libro a fumetti, come tanti altri; a differenza dagli altri non era però fiction, ma un libro di teoria: un trattato a fumetti sul linguaggio del fumetto. Understanding Comics, di Scott McCloud, non era un manuale, e nemmeno un volume divulgativo. Si trattava di un’autentica riflessione teorica sulle caratteristiche e le possibilità espressive del linguaggio dei comics, espressa con gli strumenti di quello stesso linguaggio, destinato a una lettura attenta e meditativa, e in cui si esprimevano tesi stimolanti e originali, interessanti anche quando non del tutto condivisibili.

Accanto all’interesse per il discorso tenuto da McCloud vi era comunque ciò che rendeva questo libro unico, ovvero il fatto di essere esso stesso realizzato a fumetti. Non era una semplificazione: al contrario, per me come per tutti coloro che sono abituati a trasmettere o ricevere teoria attraverso la parola, l’esposizione a fumetti rendeva tutto più complicato. Anche per questo bisogna sottolineare l’invenzione da parte di McCloud di uno specifico stile espositivo, in cui l’argomentazione riguadagna attraverso l’uso delle immagini quello che lo stesso uso delle immagini fa perdere a un genere tradizionalmente verbale come il trattato teorico. Impossibile è dar conto in queste poche righe della quantità di microinvenzioni retoriche e stilistiche a cui McCloud è riuscito a dar sostanza grafica e grafico-verbale nel suo libro. Nel suo complesso, potremmo dire che Understanding Comics inaugura un genere linguistico, talmente particolare da non avere antecedenti diretti; e così difficile da frequentare, almeno dal punto di vista della produzione, che sino a poco tempo fa non c’erano stati nemmeno susseguenti.

Dopo sette anni di silenzio teorico, Scott McCloud ha dato oggi un seguito alla sua prima fatica. Si chiama Reinventing Comics, e ha, anch’esso, il fumetto come oggetto e come strumento linguistico. In questo volume però l’attenzione di McCloud non è più rivolta al linguaggio, ma a un insieme di questioni che, complessivamente o singolarmente, hanno a che fare con il futuro di questa forma espressiva.

Dal punto di vista stilistico, Reinventing Comics è forse ancora più originale ed efficace dell’altro, segno che l’autore non sta più inventando il proprio linguaggio, ma assestandone le possibilità ed esplorandone nuove soluzioni. E’ però dei suoi contenuti che possiamo più efficacemente parlare qui.

Nella prefazione, anch’essa a fumetti, McCloud individua una rosa di 12 temi chiave per il futuro del fumetto: fumetto come letteratura, fumetto come forma d’arte, diritti degli autori, innovazione nell’industria, percezione da parte del pubblico, valutazione da parte dell’istituzione, equilibrio tra i sessi, rappresentazione delle minoranze, differenziazione dei generi, produzione con strumenti digitali, diffusione con strumenti digitali, fumetti digitali. Ai primi nove temi, di carattere più culturale e sociale, sono dedicati i capitoli della prima parte; agli ultimi tre, che delineano il rapporto tra comics e computer, è dedicata la seconda parte, praticamente metà del volume.

Questo squilibrio non impedisce all’autore di presentare argomenti brillanti per spiegare perché i fumetti, a dispetto delle loro potenzialità, vengono utilizzati soprattutto per produrre fumetti di supereroi per lettori adolescenti. L’analisi delle modalità di vendita dei fumetti e della struttura del mercato mostra con grande evidenza come in queste condizioni il genere che vende di più, cioè quello superomistico, finisca per diventare necessariamente l’unico che si vende, togliendo completamente visibilità e possibilità di diffusione a generi meno vendibili, ma non per questo commercialmente impossibili.

I problemi, rispetto alle posizioni di McCloud, iniziano nella seconda parte. Una delle finalità del libro è infatti di mostrare come la tecnologia digitale e in particolare la diffusione dell’informazione tramite Internet siano candidati ideali per contribuire (talora in maniera decisiva) a risolvere i problemi di qualità, diffusione e considerazione pubblica del fumetto. Non c’è dubbio che McCloud abbia ragione quando mostra come il computer possa aiutare il fumetto tradizionale, anche semplicemente utilizzato come strumento grafico al pari del pennino e del pennello, benché con mille possibilità in più.

Più discutibile è invece la sua proposta di usare Internet per togliere di mezzo la grande editoria e permettere un rapporto diretto tra l’autore e il suo pubblico. Benché l’idea di fondo sia positiva e condivisibile, la possibilità reale di un’operazione di questo genere richiede un prezzo da pagare, e non si tratta di un prezzo da poco. La scomparsa del supporto cartaceo, sostituito dallo schermo del computer, non pone infatti solo i problemi tecnici di cui McCloud dimostra di essere ben consapevole (risoluzione, dimensioni, tempi di accesso, modalità di pagamento ecc.), ma anche dei problemi comunicativi che invece egli sembra ignorare.

Non è vero, infatti, che i fumetti siano “semplicemente” una sequenza di combinazioni di immagini e parole, indipendente dal supporto. Le possibilità che McCloud elenca con entusiasmo verso la fine del libro (pagine grandi a volontà, linee di sequenzialità diverse dal consueto, libertà assoluta nella dimensione delle vignette ecc.) sono in realtà altrettanti motivi di crisi per il linguaggio del fumetto, che si è formato godendo non meno che patendo dei limiti della carta stampata. Senza contare il fatto che una forma espressiva deve sempre fare i conti con le potenzialità tecniche dello strumento di cui fa uso: e il computer ne possiede tali e tante che il fumetto, per quanto “migliorato”, vi farebbe certamente la parte del parente povero, perdendo l’appeal che i limiti della pubblicazione su carta gli forniscono.

(Understanding Comics è stato tradotto con il titolo Capire il fumetto. L’arte invisibile, Vittorio Pavesio Production, 1996. Scott McCloud è raggiungibile su Internet al sito scottmccloud.com)

Scott McCloud, Reinventing Comics, DC Comics, New York, 2000, pp. 252, $19.95

Dettagli (58) Un campo arato, un lampione arato.

Arata anche la luce?

25 Luglio 2013 | Tags: diario d'India, India | Category: viaggi | È la sera prima della partenza. Domattina alle 10.20 aereo per Frankfurt e da lì Delhi. Poi, inizialmente, verso il Rajastan.

Per i primi 14 giorni sarò da solo. Poi tornerò a Delhi, il 9, a incontrare mio figlio Emiliano, che arriva dall’Australia e non vedo da un anno. Il giorno dopo andremo a Rishikesh a prendere Daniela, che è già partita stamattina, e starà là due settimane a fare yoga.

Questa anteprima è una dichiarazione d’intenti. Mi proverò a scrivere un blog di viaggio, approfittando di qualche Internet Point. Per adesso, più che altro è una scommessa. Al momento non potrei raccontare altro che l’ansia della partenza, quella cosa che, anche se tutto è pronto, la testa continua a frullare pensando a quale cosa fondamentale abbiamo dimenticato.

Per il momento basta. Faccio qualche piano di viaggio, e poi a letto presto.

Nei territori semisommersi dell’arte ‘sequenziale’

Il Sole 24 Ore, 17 settembre 2000

Ho insistito spesso, nei miei interventi su queste pagine, e probabilmente nella maggior parte di loro, su una vena del fumetto che, pur confrontandosi – necessariamente – con l’editoria e il mercato, nasce non da considerazioni di editoria e di mercato, bensì, nella più classica tradizione di quello che in Occidente viene considerato arte, da un bisogno espressivo da parte del proprio autore, un bisogno di raccontare, e, nel caso specifico, di raccontare per immagini.

Una vena piccola, all’interno di un ambiente, quello del fumetto, che è già ristretto di suo. Una vena che costringe gli autori che ne fanno parte a cercare il successo in altre parti del mondo, o a vivere una vita economicamente incerta, perché anche quando questo successo arriva, esso non ha niente a che fare con quello delle star di qualsiasi altra forma espressiva. E se questo può confermare lo stereotipo dell’artista geniale e mal compreso, che il riconoscimento di questo stereotipo valga almeno come indicazione che qui si sta davvero creando qualcosa di interessante, che lotta con mille difficoltà per farsi riconoscere e apprezzare!

Un piccolo ma ben organizzato contributo a far conoscere questo mondo semisommerso ci arriva da un’iniziativa che ha sede presso la Festa Nazionale dell’Unità di Bologna. Si chiama “Territori del racconto a fumetti”, e si compone di una mostra, di una serie di workshop per giovani autori, di una serie di incontri serali per il pubblico, di un libro di interviste agli autori presenti in mostra. Gli organizzatori sono Stefano Ricci, Giovanna Anceschi e Igort. Di loro, i primi due sono anche i curatori della rivista Mano, che conduce con competenza e impegno da alcuni anni un discorso sulla manualità del disegno e della grafica, e di cui il volume-catalogo con le interviste agli autori rappresenta il numero 5.

“Territori” mette in mostra ben 450 tavole di otto autori, provenienti da tutto il mondo: Francesco Altan (Italia), Baru (Francia), Charles Burns, David Mazzucchelli, Adrian Tomine (USA), José Muñoz e Carlo Sampayo (Argentina), Jiro Taniguchi (Giappone). Molto vi sarebbe da dire su ciascuno di loro, e per quanto si possa riassumere, comunque più di quanto potrebbe contenere questo spazio. In comune, piuttosto, questi autori hanno la concezione del fumetto come un mezzo espressivo per costruire testi a più livelli di lettura. C’è chi gioca più sulla provocazione (come Altan, Baru, Burns, Muñoz e Sampayo) e chi più sul personale e biografico (come Mazzucchelli, Tomine e Taniguchi), ma quale che sia l’approccio esteriore il discorso che vi sta dietro è sempre sfumato e multiforme. Del lavoro di ciascuno la mostra ha selezionato aspetti in cui il territorio appare come qualcosa di più di un semplice sfondo, e in cui l’appartenenza a un luogo è un tema centrale.

Non si tratta però di semplici disegnatori. A parte Sampayo, che non disegna affatto, ma scrive le storie insieme con Muñoz (e romanzi per conto proprio), gli altri sono autori di fumetti in senso pieno, autori cioè per cui il disegno è funzionale a un discorso narrativo, per arrivare a produrre quella che Will Eisner ha battezzato sequential art, arte della sequenza, racconto per immagini (e parole). Quello che conta, in essa, non è l’immagine come risultato, ma il testo a fumetti nel suo complesso, nel suo equilibrio globale di narrazione mostrata, di figure che ricevono senso dal loro stesso costruire e dar senso a una storia.

Per comunicare al pubblico (numeroso ogni sera) questa natura solo apparentemente composita del testo a fumetti, “Territori” ha organizzato una serie di incontri con autori ed editori. Ma soprattutto per trasmettere ai giovani autori l’esperienza di autori già affermati, sono stati tenuti ben dodici workshop di tre giorni ciascuno. Oltre a Baru, Muñoz, Sampayo, Taniguchi e Tomine, presenti in mostra, hanno lavorato con un appassionato gruppo di allievi David B., Francesca Ghermandi, Gabriella Giandelli, Ben Katchor, Lorenzo Mattotti, e anche Igort e Ricci, organizzatori e autori essi stessi.

I giovani che hanno partecipato hanno trovato una situazione che non si incontra né nelle scuole di fumetto né nelle Accademie più illuminate. Non tanto di problemi tecnici si è infatti parlato, quanto dell’esperienza stessa dell’inventare e costruire, del gestire una materia composita, che richiede una competenza altrettanto composita, che è sia grafica che narrativa, e richiede di saper disegnare e di saper scrivere; ma soprattutto impone che nel risultato, nel prodotto finale, questa origine composita non si noti più – non più di quanto, vedendo un film, si possa pensare che è fatto di fotografie e di parole montate. Il confronto, a quanto pare, ha affascinato tanto gli allievi quanto i docenti, contribuendo a creare – ci auguriamo – quell’ambiente di influssi e di scambi di cui la cultura si nutre, e di cui il fumetto (fatto troppo spesso di individui isolati, cresciuti da soli ispirandosi a maestri che non hanno mai conosciuto) avrebbe un grande bisogno.

Il volume, che ha lo stesso titolo della mostra, ed esce come numero 5 di Mano, ci porta, con le sue otto sentite conversazioni, un po’ del profumo che si deve essere respirato in questi incontri. Non vane istruzioni per essere creativi, ma esperienze di persone che hanno creato.

Territori del racconto a fumetti

Mostra, incontri, workshop e volume

Festa Nazionale dell’Unità di Bologna

Sino al 18 settembre

Luce sul Sol Levante

Il Sole 24 Ore, 19 marzo 2000

E’ davvero difficile dare nelle poche righe di un articolo di quotidiano un’idea di che cosa siano il fumetto e il cinema d’animazione giapponese. La difficoltà – per fare un paragone con qualcosa di certamente più noto al lettore – sarebbe analoga a quella di cercare di descrivere in quelle stesse poche righe il cinema americano, trovando una cifra comune a Welles, Allen, Wilder, Altman e ai mille nomi meno noti di un secolo di produzioni. Perché se c’è qualcosa che i due mondi del fumetto e del cinema d’animazione giapponesi hanno in comune con quello del cinema americano è l’enorme quantità di materiale prodotto e in continua produzione, e l’enorme differenza di qualità al loro interno.

Si producono e si leggono più fumetti nel solo Giappone che nel resto del mondo. Si producono e fruiscono più cartoni animati in Giappone che in qualsiasi altro paese. Al punto che, per quanto rilevanti, le esportazioni di questi prodotti rendono ai loro editori assai meno dei consumi all’interno dello stesso Giappone.

E’ dunque naturale che di questa produzione sterminata, creata per un pubblico assetato di narrazioni per immagini, quello che arriva in Occidente non possa che essere una minima parte, della cui scelta non sempre la qualità è il discriminante principale.

E la qualità non è tipicamente neppure la ragione del successo di un prodotto, seppure certamente un qualche tipo di qualità non possa che essere riconosciuta in un prodotto che goda di grande successo. Quale che essa sia, nel nostro caso, è innegabile che, per una via o per un’altra, tubo catodico o carta stampata, l’immaginario giapponese si sia introdotto pesantemente in quello giovanile italiano, dagli anni Settanta in poi.

Come questo sia avvenuto ce lo racconta un ponderoso volume di Marco Pellitteri, dal titolo emblematico: Mazinga nostalgia. Quasi 500 pagine di analisi delle mitologie massmediatiche italiane prima e dopo l’avvento degli anime, i cartoni animati giapponesi, con una minuziosa ricostruzione del modo in cui questi sono entrati nelle televisioni italiane, ne sono stati anche malmenati e censurati, e hanno conquistato il loro pubblico.

L’aspetto più interessante del libro di Pellitteri, che è comunque in generale assai notevole per la precisione e la documentazione (nonché la facilità di lettura), è la rivendicazione dell’autonomia e dell’originalità stilistica delle produzioni giapponesi. L’autore è appassionato nel sostenere – e con argomenti del tutto validi – che il giornalismo e la stampa italiana hanno fatto di tutto per diffondere l’idea che il cinema d’animazione giapponese sia solo una squallida e malriuscita imitazione di quello americano, dimenticando o volutamente tralasciando di considerare i suoi caratteri innovativi. L’animazione giapponese non sarebbe dunque un’animazione più legnosa e povera, ma il prodotto di un diverso sistema di rappresentazione del movimento e del mondo. E il paragone, semmai andasse fatto, non dovrebbe essere tra l’animazione televisiva giapponese e quella cinematografica americana, bensì tra pari – per scoprire che il cinema d’animazione giapponese ha prodotti che ben difficilmente si potrebbero giudicare inferiori a quelli di Walt Disney, mentre nelle produzioni televisive seriali molto spesso le produzioni americane non sono affatto né tecnicamente migliori né particolarmente più educative.

Quello che Pellitteri non fa è di valutare le differenze di qualità all’interno della stessa produzione giapponese. Nella sua prospettiva questa assenza è del tutto giustificata, perché il suo proposito è quello di documentare una porzione dell’immaginario giovanile, e non di tranciare giudizi su cosa sia destinato a restare e cosa no. Ma quando gli stessi prodotti di cui lui parla vengono visti da qualcuno che appartiene a una generazione più vecchia, che non ha vissuto l’invasione giapponese come formativa, queste valutazioni sono inevitabili.

Non mi dispiace affatto, allora, cercare di separare il grano dal loglio, persino quando, dopo la lettura di questo libro, il loglio non mi appare più pernicioso come prima. E rivendico le mie preferenze di educato occidentale, che mi portano a valutare certe storie, personaggi e autori come affascinanti, e altri come educatamente tollerabili.

Tra gli affascinanti – ed è giocoforza limitarsi a quello che l’editoria italiana ha tradotto recentemente – vanno sicuramente le produzioni di Osamu Tezuka, il riconosciuto padre del fumetto e del cinema d’animazione nipponici. Di Tezuka si parla talvolta come del Disney giapponese, ma, qualità a parte, il paragone è fuorviante, se non altro perché i grandi temi politici e ideali che Disney ha sempre escluso dalle sue produzioni sono invece continuamente al centro di quelle di Tezuka, sia nei suoi lavori per bambini che in quelli per adulti.

Rivolto agli adulti per complessità e tematiche (ma certamente assai leggibile anche dai più giovani) è il Budda, in corso di pubblicazione da parte delle edizioni Hazard di Milano. Una storia monumentale: quattordici volumi di oltre duecento pagine ciascuno, che iniziano raccontando di eventi che precedettero la nascita di Siddarta, e proseguono con la sua giovinezza di principe e la sua vita. Come già avevo avuto modo di commentare a proposito de La storia dei tre Adolf, pubblicato da Hazard nel 1998 (vedi Il sole 24 ore, 31.1.1999), il lettore non abituato a questo modo di raccontare potrà talora trovare irritante la presenza di raffigurazioni e situazioni umoristiche in contesti decisamente drammatici. Ma se si arriva ad accettare questo effetto della differenza culturale, ci si accorge passo passo, leggendo le pagine di Tezuka, di essere condotti per mano da un narratore di grandissimo livello, capace di commuoverci talvolta persino mentre pensiamo che quella battuta (per noi) di cattivo gusto se la poteva forse risparmiare…

Gen di Hiroshima, di Keiji Nakazawa, è invece il regalo che fa l’editrice Planet Manga (Panini-Marvel) ai lettori italiani. Una storia pluripremiata, la cui lettura dovrebbe, a mio parere, essere resa obbligatoria nelle scuole dalle medie in poi. Gen è un ragazzino che vive a Hiroshima nel 1945, e vive prima la realtà triste di un paese non libero, dove essere figlio di una persona che non riesce a tacere quello che pensa può essere un grosso problema. E poi, in questa realtà difficile, ma tutto sommato quotidiana, irrompe il 6 agosto, e tutto diventa un inferno.

Hiroshima vista da dentro, insomma, dal mondo degli affetti personali e delle necessità di sopravvivenza di un bambino. Una storia a fumetti che racconta, con la sensibilità e la precisione che vorremmo trovare più spesso nella letteratura ufficiale, uno dei temi ricorrenti dell’immaginario giapponese: quello della catastrofe. Dedicato a chi continua a diffidare dei racconti per immagini del Sol Levante.

Marco Pellitteri

Mazinga nostalgia. Storia, valori e linguaggi della Goldrake-generation.

Castelvecchi 2000. Pp.480, £. 24.000

Osamu Tezuka

Budda

Hazard Edizioni, 1999-2000. Ogni vol. pp. 222, £. 15.000

Keiji Nakazawa

Gen di Hiroshima, vol.1

Planet Manga 1999. Pp. 296, £. 25.000

L’orrore quotidiano genera mostri di carta

Il Sole 24 Ore, 5 marzo 2000

C’era una volta The Vault of Horror. Insieme con Tales from the Crypt, infiammava l’immaginazione dei giovani americani degli anni Cinquanta. Sin quando il dottor Fredric Wertham, con il suo libro Seduction of the innocents, rese colpevole fin quasi Mickey Mouse di corrompere i giovani, e l’America si chiuse nel proibizionismo culturale.

L’editore di quelle indimenticate riviste si chiamava “EC”, una sigla che stava per Educational Comics. Potrà sembrare una presa in giro, ma non lo era: le storie orrorifiche che apparivano su quelle riviste erano davvero istruttive, realizzate dagli autori migliori di quegli anni, di una qualità narrativa e di un impegno etico che non sarebbero ritornate nel fumetto americano per almeno trent’anni.

Il loro emulo degli anni Sessanta, Creepy (assai più noto in Italia con il nome di Zio Tibia), nato quando l’ondata della caccia alle streghe iniziava a scemare, non era lontanamente all’altezza. La moralità delle storie del decennio precedente era diventata moralismo; gli effetti splatter, che certo non erano mancati neanche allora, erano più frequenti e più gratuiti; gli autori delle storie, per quanto non disprezzabili, facevano quello che potevano.

E’ singolare come nel mondo del comic book americano, il genere horror sia stato più volte quello più progressivo e socialmente impegnato. Certo abbondano le produzioni di qualità più bassa, ma dalla prima metà degli anni Ottanta una parte notevole di tutto ciò che di davvero interessante si è potuto leggere in America appartiene più o meno strettamente a questo genere.

Potrei incominciare un piccolo elenco, tutt’altro – naturalmente – che esaustivo (anche perché mi limiterò a una sola casa editrice, per quanto la più importante nel campo, la DC Comics), con Swamp Thing. Creato nel 1971 da Len Wein e Berni Wrightson, Swamp Thing è in larga misura inizialmente un figliolo di Creepy. Per poco più di un decennio vive la vita letterariamente noiosa del mostro buono e ingiustamente cacciato da tutti, sinché, nel 1983, le sceneggiature vengono date in mano ad Alan Moore, un inglese di grandi promesse. Oggi Moore è uno degli sceneggiatori più quotati del mondo, e tra quelli che hanno prodotto i risultati letterari più interessanti, ma allora era solo un giovane in cui qualcuno aveva fiducia.

La fiducia era ben riposta. Per quattro anni, Moore condusse la vita di Swamp Thing, in maniera irreversibile, verso il ruolo di testimone di tutti gli orrori d’America, da quelli reali a quelli che infestano l’immaginario collettivo – non meno rilevanti per questo. Il genere horror rivelava davvero con queste storie la sua natura originaria: quella di dar luce e forma ai nostri incubi. E le storie di Moore riuscivano così bene perché questi incubi sembravano veramente calati nel nostro quotidiano.

Durante il suo percorso di sceneggiatore di Swamp Thing, Moore creò un personaggio collaterale, John Constantine, una specie di stregone inglese con l’impermeabile alla Humphrey Bogart, l’eterna sigaretta in bocca, e un sarcasmo devastante sulle labbra, unite a un’assai sincera comprensione delle disgrazie cui si trovava di fronte. Nel 1988 Constantine ebbe la sua testata. Hellblazer, affidata inizialmente a un altro inglese, Jamie Delano.

Hellblazer è rapidamente diventata il modello di gran parte del fumetto d’orrore americano da quel momento ad oggi: un misto di vita quotidiana, con i suoi piccoli problemi di amicizie ed amori, salute e lavoro, e di irruzioni di presenze irreali. E’ ovviamente il contrasto a rendere interessante questo modo di presentare le cose, ma anche la chiara percezione che ogni mostruosità irreale è la metafora di una mostruosità assai più reale. The Preacher, il Predicatore, di Garth Ennis, è forse il fumetto che ha portato agli estremi questo contrasto, con una linea di violenza non sempre facile da tollerare, ma spesso riscattata dalla capacità narrativa.

Il mondo fantastico di Swamp Thing ha dato origine anche a un’altra linea di tendenza, in cui l’horror si è lentamente disciolto in mistery o fantasy. The Sandman è stato sceneggiato da Neil Gaiman dal 1989 al 1996, ed è finito quando il suo autore se ne è stancato, nonostante le proteste del pubblico. Il signore dei sogni, Morfeo, vi è talora protagonista talora personaggio collaterale di una serie di incubi, sospesi tra l’orrore vero e proprio e la semplice meraviglia. Anche qui la quotidianità di un universo fantastico si scontra con un’altra quotidianità, la nostra, e con eventi cruciali. Qualcuno l’ha definita la serie a fumetti più poetica mai realizzata. E tutti i suoi lettori hanno sperato che Gaiman cambiasse idea, quando annunciò che smetteva. L’editore ha cercato di rimediare inaugurando un’altra serie, The Dreaming, che con qualche onore porta avanti il medesimo universo fantastico – sempre più lontano dall’horror.

Mentre in casa Hellblazer e Preacher ha recentemente fatto ritorno lo splatter. E le storie si sono fatte ancora più dure. Un sintomo di qualcosa? Non oso interpretare…

Tre illustratori per Dante

Il Sole 24 Ore, 21 novembre 1999

Come illustrare la Divina Commedia senza restare bloccati dall’incontro con gli spettri di Gustave Doré, di William Blake, di Botticelli? Per non dire che dei più grandi, inevitabilmente evocati quando si tenta l’operazione di fare illustrare il racconto più immaginifico e terribile della nostra letteratura. Ci hanno provato le Edizioni (e Galleria) Nuages di Milano, proponendo ciascuna delle tre cantiche a un autore diverso. Deciderà la storia se i nomi di questi illustratori resisteranno al tempo come quelli nominati più sopra. Per ora possiamo limitarci a dire che sono tra i migliori disponibili nel mondo.

Ai tre volumi corrispondono tre esposizioni. Quella di Milton Glaser, autore delle illustrazioni del Purgatorio, si è tenuta dal 29 ottobre al 13 novembre. Quella di Lorenzo Mattotti, autore delle illustrazioni per l‘Inferno, si è aperta il 16 novembre e si chiuderà il 5 dicembre. Quella di Moebius, illustratore del Paradiso, si svolgerà dal 9 al 24 dicembre.

Si tratta di tre proposte illustrative molto diverse tra loro, e anche il confronto è stimolante.

L’Inferno di Mattotti è all’insegna dell’angoscia e del terrore. I colori sono saturi e contrastati e le luci radenti rivelano le forme in un’oscurità rossastra. Le forme sono spesso piegate, contorte. Le figure imponenti e incombenti. Più che il dolore, è la paura a percorrere queste immagini, a volte giocate sulla complessità, e a volte su un’estrema semplificazione: la figura bianca del Caronte “con gli occhi di bragia” si inarca su una forma nera ogivale sospesa su un’acqua di un azzurro irreale, contro uno sfondo rossastro. E’ solo la presenza e il gesto di Caronte a rendere comprensibili le forme che lo contornano. I suoi occhi, per quanto piccoli, sono il fulcro dell’intera immagine.

Anche il Purgatorio di Glaser insegue una semplificazione formale, ma lo spirito è del tutto diverso. Le forme (spesso pure silhouette) e i colori hanno tutti un aspetto allegorico, sembrano sempre rinviare a qualcos’altro. Il tempo vi appare come sospeso; le situazioni narrative suggerite e denegate; gli oggetti carichi di evocazioni. Le immagini a volte si ripetono, variate per colori e rilevanza dei dettagli, così che una stessa situazione narrativa si ritrova talora illustrata due volte. E’ lo stesso Glaser, nella sua breve introduzione al proprio lavoro, a raccontare come questa duplicità, inizialmente suggeritagli dal percorso tecnico con cui ha realizzato le immagini, poteva bene accostarsi allo spirito stesso del Purgatorio, “dove il tempo è interminabile”.

Moebius è forse quello che resta più fedele al proprio modello fumettistico. Il Paradiso appare costellato di nubi e figure umane che paiono torri. Sarà per identità nazionale, o per un comune spirito visionario, le immagini di Moebius sono quelle che più ricordano la figurazione di Doré. Lunghe figure isolate; volti che guardano verso l’alto, o verso il basso… Ma Moebius non può fare a meno di adornare queste figure con gli spettri formali del proprio immaginario: vestiti e copricapi singolari, colori caldi e sfumati; eventi fermati in un gesto che, per quanto evidentemente pacato, consono al luogo, accenna a un divenire che l’immagine nel suo complesso sembrerebbe escludere.

La Divina Commedia ci ritorna, attraverso l’entusiasmo visivo dei suoi tre illustratori, avvicinata, attualizzata. Le angosce, le allegorie, le illuminazioni di Dante continuano ad affascinarci perché sono, evidentemente, le stesse nostre angosce, allegorie, illuminazioni – quando solo si attraversa quel medioevo che tutti e tre gli autori hanno scelto assai coerentemente di dimenticare. Non è perché Dante è vissuto allora che la sua opera continua ad ammaliarci.

Le tre esposizioni saranno riunite in una sola mostra presso la Torre Avogadro di Lumezzane (Brescia) dal 19 febbraio al 16 aprile 2000. I volumi di Glaser e Mattotti si trovano già in libreria; quello di Moebius è imminente.

Dante Alighieri, La Divina Commedia

L’Inferno di Lorenzo Mattotti

Il Purgatorio di Milton Glaser

Il Paradiso di Moebius

Edizioni Nuages, Milano, ogni vol. £.58.000

La galleria ha sede in via Santo Spirito 5, Milano

Raramente, leggendo un libro, ho trovato una tale comunanza di vedute, come con questo di Brunella Antomarini, La preistoria acustica della poesia (Nino Aragno 2013, 110 pp.). A parte qualche osservazione, peraltro del tutto marginale, mi piacerebbe averlo scritto io – il che è un modo indiretto per dire che ho apprezzato enormemente il libro non solo per la concordanza teorica, ma anche per la piacevolezza della scrittura e dello sviluppo del discorso. Raramente, leggendo un libro, ho trovato una tale comunanza di vedute, come con questo di Brunella Antomarini, La preistoria acustica della poesia (Nino Aragno 2013, 110 pp.). A parte qualche osservazione, peraltro del tutto marginale, mi piacerebbe averlo scritto io – il che è un modo indiretto per dire che ho apprezzato enormemente il libro non solo per la concordanza teorica, ma anche per la piacevolezza della scrittura e dello sviluppo del discorso.

Il punto cruciale del libro non è semplicemente quello suggerito dal titolo, perché limitarsi a sostenere che la poesia ha una preistoria orale sarebbe scoprire l’acqua calda. Ma Antomarini, pur certamente inserendosi in una tradizione sull’oralità che va da Parry e Lord ad Havelock e Ong, fa qualche passo più in là, rimproverando ad Havelock, per esempio, di avere inteso l’uso (originario) del verso soltanto come uno stratagemma mnemonico per trasmettere nel tempo il sapere. Piuttosto, lo scopo arcaico del verso era quello “di interiorizzare e rimettere in atto ogni volta (a ogni ripetizione del rito o della performance) una scena che provoca di nuovo quella sollecitazione emotiva (e acustica)”.

In altre parole, il gesto poetico apparterrebbe assai di più alla sfera del fare che non a quella del comunicare. Per questo stesso motivo, la coerenza discorsiva non è un requisito necessario del testo poetico. Come si può vedere bene, per esempio, analizzando gli hain-teny malgasci, la principale funzione del testo poetico è quella di ri-creare una certa situazione emotiva, anche complessa e incoerente, pur se dotata di una continuità di spostamenti emotivi. L’andamento ritmico produce una situazione di carattere rituale, nella quale è possibile rivivere le emozioni del vissuto; ed è la parola comunicativa a essere asservita alla preminenza del ritmo, piuttosto che viceversa: “anche quando la scrittura s’impone sul componimento ritmico poetico e anche quando perciò la simbolicità vi penetra, comunque resta delimitata e riportata continuamente a un livello materiale, motorio e sensoriale.”

Per questo, secondo Antomarini, non solo la poesia è traducibile, ma in un certo senso, deve essere tradotta, perché nell’impossibilità di ottenere nella nuova lingua lo schema ritmico originale, è necessario cercarne uno nuovo; e in questo modo si perpetua il meccanismo operativo della poesia stessa, che è fatta per fare, per trovare sempre nuovi rinvii alla situazione emotiva di riferimento.

Certo, il passaggio alla dimensione scritta ha trasformato la poesia, però non abbastanza da farle perdere la sua natura originaria. La spazialità compresente della dimensione visiva ha permesso a molti testi poetici di sviluppare un senso complessivamente coerente; ma la natura puntuale del fenomeno sonoro – per cui non si può tenere a mente un intero brano ascoltato, il quale agisce piuttosto per continui spostamenti emotivi – continua ad agire attraverso il ritmo (molte molte pagine del mio Il linguaggio della poesia sono dedicate proprio a questo tema).

E restando in tema di sintonie, mi colpisce pure che i due poeti che Antomarini cita di più siano Dino Campana e Amelia Rosselli (due nomi sin troppo ricorrenti nella pagine di questo blog). Sarà che chi concepisce la poesia in questo modo finisce per approdare proprio su di loro?

_________________________________________________

Ecco alcune serie di post in cui ho sviluppato all’incirca gli stessi temi: sulla poesia come fare (attraverso Goethe), sul verso e su Amelia Rosselli, sul verso e sul respiro, sui problemi della poesia in prosa. Poi c’è questo vecchio saggio per TempoFermo, sulla comunicazione emotiva, dove sviluppo ulteriormente i temi del mio libro sulla tensione e il ritmo.

13 Giugno 2013 | Tags: poesia, traduzione | Category: poesia | Leen el diario

leen el diario, aquí, se cuentan las historias de la mañana, aquí

se quejan del frío, se sientan delante de mí,

me miran una fracción de segundo, aquí, tienen

las uñas laqueadas, los dedos anillados, el doble mentón, los botones

que definen los confines de la intimidad, los de este yo

que es propio, y guay, guay con olvidárselo

abierto, con el abrigo desabotonado, la piel que halaga

el descaro del aire, de las miradas estupefactas, complacidas,

de la manos que procuran, buscan, encantan

en un ritmo que no es el de la mañana, no es el del susurro

discreto de las hojas del diario

abiertas por dedos enjutos de lectores, en busca del día,

del alba fría, el trabajo

Señora de la Autopista

Señora de la Autopista, cómo ocultar la angustía sutil

de los ciento cuarenta al adelantar el camión que te tira

al guardarrail de tu izquierda, a tu futuro, por un momento

estrecho como esa vía y luego de golpe libre, reabierto

como la carretera lisa de tres carriles, promesa de emoción

irreprimible del viento sobre las paredes externas, en el siempre

sutil y torvo y vago sentirse consciente de la no imposibilidad

del reventón imprevisto, el rechinar de las gomas, la explosión

de buen augurio del airbag, la cabeza sacudida y todo lo que vuela

en el habitáculo, como en una película en la que el fin ralentado

es una mágica suspensión de pequeños objetos, un elegante

encurvamiento del cuerpo, una flor lenta de cristales que se propagan

justo en torno a la frente que la atraviesa

Daniele Barbieri (Finale Emilia, Modena, 1957), inéditos

Versiones de Jorge Aulicino

E me ne accorgo solo ora, dopo quasi tre mesi. Jorge è stato troppo veloce, e quando io ho incominciato a guardare se c’erano, erano già uscite. Grazie a Jorge Aulicino e a Roberto Pasquali. E me ne accorgo solo ora, dopo quasi tre mesi. Jorge è stato troppo veloce, e quando io ho incominciato a guardare se c’erano, erano già uscite. Grazie a Jorge Aulicino e a Roberto Pasquali.

Il tutto (compresi gli originali in italiano) è leggibile direttamente qui, nel bel blog di Jorge.

|

Post recenti

-

Babel, Connessioni: due antologie

-

No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?

-

La spigolatrice callipigia

-

La disalterità di Lella De Marchi

-

Lo scrutare nel buio di Laura Liberale

-

Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni

-

Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti

-

Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet

-

Dopo Mafalda

-

Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)

-

Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale

-

Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti

-

Storie di polli e di donne sedute

-

La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)

-

Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere

-

Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)

-

Scrivono di me, su Bologna in Lettere

-

Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare

-

Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito

-

Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria

|

Some Books of Mine ------------------

------------------

------------------  ------------------  ------------------  ------------------

------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog

|

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti