Ieri mattina non siamo riusciti ad alzarci presto come avremmo voluto. Così abbiamo perso il bus, e abbiamo fatto l’autostop. Dopo dieci minuti ci ha preso su una macchina con un padre e figlio italiani, diretti al traghetto con meta aeroporto, per il figlio, mentre il padre sarebbe rimasto ancora un poco. Simpatici, cordiali, e soprattutto ci hanno fornito l’informazione essenziale su dove trovare un motorino a prezzo più basso.

Col motorino siamo andati a Pothià, la cittadina capoluogo dell’isola, con un gran traffico (per i ritmi a cui ci siamo abituati) e un bel museo archeologico, piccolo ma significativo, spaziante dal 3.000 a.C. sino al 1.400 d.C. Abbiamo mangiato in una uzerìa in un vicoletto percorso da un’incredibile brezza fresca, a due passi dal porto. I gestori parlavano solo greco, ma una bella ragazza tra i clienti ci ha fatto da interprete, via inglese, sino a quando ha scoperto che eravamo italiani, e allora è passata all’italiano. Nina, figlia di un greco di Kalymnos e di una slava di Spalato, conosciutisi a Pavia, dove entrambi studiavano, e anche lei nata a Pavia; da piccola i genitori le parlavano in Italiano, perché le restasse in mente (e forse anche perché all’inizio era la lingua che avevano in comune). Poi ci ha presentato un amico del padre, anche lui a suo tempo studente in Italia, che ci ha offerto da bere, come spesso si usa, sulle isole greche…

Siamo rimasti lì a lungo, in questa atmosfera così piacevole. Quando abbiamo chiesto a Nina se sapeva di qualche posto dove si facesse musica, ci ha detto semplicemente di tornare lì la sera, dopo le 9. Così ci siamo organizzati per farlo. Siamo ripartito col motorino e andati a Vathìs, qualche km più a est, un paesino di pescatori su un fiordo stretto stretto, così stretto che nemmeno c’è la spiaggia, solo il porticciolo, e intorno tutto a strapiombo, incantevole.

Così come incantevole era la spiaggia dove abbiamo riparato, a metà strada tra Vathìs e Pothià, al solito semideserta, con le solite meravigliose tamerici a dare ombra direttamente davanti al mare. Lì mi sono tuffato nella lettura del nuovo libro, che, tanto per restare in tema, è un libro di Marco Vannini, su Mistica e filosofia. Vannini è un ottimo studioso e storico di questi temi. I personaggi di cui parla sono affascinanti (Margherita Porete, Meister Eckhart, Nicola Cusano, Angelus Silesius…), ma io trovo in tutta la mistica speculativa un grave problema di fondo, che deriva in qualche modo dal suo stesso fascino.

Leggendo questi autori, o il resoconto del loro pensiero che fa Vannini, non posso fare a meno di avere la sensazione che questo abbandono totale della materia, a favore di un intelletto purissimo, che arriva a guardare nel fondo dell’anima, nell’essere dell’essere, finisca per configurarsi come una sorta di vertigine, in cui la ragione, lasciata a se stessa e senza più qualsiasi resistenza materiale, si avvolge ripetutamente su se stessa, sino a ubriacarci di conclusioni paradossali e straordinarie. La mia sensazione è, per riallacciarsi ai discorsi dei giorni scorsi, che i mistici speculativi finiscano per vedere il sacro (o il sublime, che è lo stesso) esattamente in questo vortice che è in loro.

Nella loro prospettiva il ganz andere (totalmente altro) di Rudolf Otto non è Dio, con il quale, al contrario, si cerca una paradossale unità, bensì l’atteggiamento stesso che permette all’uomo di camminare verso Dio, ovvero questa stessa riflessione iper-spirituale, questo stesso avvolgimento plurimo del pensiero su se stesso, in cui si finisce per perdere qualsiasi coordinata. Trovare il sacro così dentro di sé, nel proprio stesso intelletto, è quanto caratterizza questi mistici.

Ma se il sacro è un trascendentale, oppure, peggio, se è un effetto linguistico tipico delle lingue occidentali (indoeuropee e semitiche) questo ritrovamento finisce per diventare una possibilità ovvia, e finisce per apparire anche un fertile travisamento. Travisamento perché non si vede altro che quello che la nostra stessa costituzione fenomenologica o linguistica di fatto ha già posto in noi; fertile perché spesso i risultati sono comunque affascinanti, nella prosa paradossale della Porete e di Eckhart o nella poesia altissima di Silesius.

Tutto sommato, preferisco trovare il sublime (il sacro) nella musica, piuttosto che nel fondo dell’anima, questa discutibile astrazione. Anche per questo siamo tornati alla nostra uzerìa, la sera (Paradosiakò ouserie), dopo in realtà aver mangiato degli ottimi dolmadies alla taverna sulla spiaggia di fronte al mare.

Suonavano quattro amici: lauto, buzuki, un altro chitarrino minuscolo di cui non so il nome ma che potrei chiamare un buzuki o un lauto sopranino, e violino. Il lautista cantava anche. Musica popolare, di qui, suonata da dilettanti di qualità, ma pur sempre tali. Anche di questo genere ho sentito di meglio, per esempio a Creta. Però ascoltare queste cose dal vivo, a due metri dagli interpreti, magari cantando con loro (e il pubblico, greco, lo faceva continuamente) o addirittura ballando (come, dopo un po’, tanti hanno incominciato a fare, nel vicolo strettissimo) è davvero in ogni caso un’esperienza. Questo è davvero il senso del fare musica, con tutto il rispetto per la musica progettata, da concerto, che ha evidentemente comunque i suoi pregi: quello di essere un’attività che non separa un esecutore da un pubblico, ma che unisce chi è un po’ di più esecutore (ma intanto si ascolta anche) e chi è un po’ di più pubblico (ma che canta anche, e balla, e partecipa).

Col passare delle ore, e l’aiuto di birra e ouzo, si aveva davvero l’impressione di un fervore collettivo, di un riconoscerci tutti attorno al medesimo qualcosa, e quel qualcosa era la musica. In questo senso di comunione che si costruisce attraverso la musica in questo modo, io vedo più sublime e più sacro che non nelle astrazioni dei mistici speculativi. (Qualcuno, con cui avevo semplicemente scambiato qualche sguardo complice sul piacere della musica, ci ha di nuovo offerto da bere)

Siamo tornati nella notte, 25 km sul motorino di cui metà nella strada buia, con gli oleandri attorno, e la consapevolezza dello strapiombo sul mare alla nostra sinistra. Nelle orecchie avevo ancora la musica. Da bravo turista, non ho potuto fare a meno di registrare (e videofilmare) parecchi pezzi della serata, ma per quanto buone posano essere le registrazioni (e non lo sono) non sarà mai la stessa cosa. Però mi permetterà di ricordare meglio l’esperienza.

Scritto il pomeriggio del giorno dopo, su una poltrona nel giardino, sotto ulivi e bouganville.

Kalispera.

24 Luglio 2014 | Tags: diario greco, Grecia, Kalymnos | Category: viaggi | Altro giorno poco conclusivo. Mattina di letture (ho terminato il libro di Tagliaferri), pranzo in casa, leggero. Poi siamo andati alla baia dei Pirati di Kalymnos, decantataci dalle nostre amiche dei giorni scorsi, a poco più di un km da casa nostra. Ma è stata un po’ una delusione. Il posto non era male, ma c’era un sacco di gente; aria da spiaggia, musica di sottofondo. A me non viene nemmeno voglia di fare il bagno, in posti così.

Siamo andati via presto. Sulla strada ho trovato e raccolto un sacco di origano. Abbiamo attraversato il nostro paese e siamo risaliti dall’altra parte, verso due baiette un km più in là, la prima rivolta verso il nostro golfo chiuso, l’altra di là, verso il mare aperto. Sono sceso alla prima. Non c’era nessuno, e ho fatto il bagno. Acqua immobile, limpidissima, ma niente pesci e molta poseidonia sul fondo. Il sole già basso, alle spalle.

Nella seconda baietta il mare era ovviamente mosso, ma c’era il sole che tramontava, e a destra le alte montagne della punta di Kalymnos. Spettacolare.

Siamo tornati a casa e abbiamo fatto la doccia. Siamo andati a mangiare qui vicino, in un posto dove sapevamo che fanno musica. Abbiamo mangiato bene, ma il conto era circa il doppio di quello che abbiamo speso le sere precedenti; e la musica non era gran che.

Insomma, giornata un po’ così. Domattina andiamo a prendere un motorino, per qualche giorno, così vediamo l’isola.

Kalinichta!

Oggi giornata statica. Le punture delle api di ieri hanno gonfiato (un poco) il viso di Daniela e dato a entrambi una certa stanchezza. Effetti ritardati del veleno. Così, mi sono alzato alle 10, ho fatto colazione con calma, ho raggiunto Daniela a un tavolino sulla spiaggia (ben 50m da casa), ho ordinato un frapé, ho letto molte pagine del libro di Tagliaferri. Verso l’una ci siamo fatti da mangiare, e poi ho dormito un’oretta, o più; un altro po’ di lettura, e poi siamo finalmente usciti, con meta l’isolotto di Telendos.

Ma prima di raccontare di quello, devo finire le considerazioni fenomenologico/teologiche di ieri, ispirate dal libro di Tagliaferri. Ho due riflessioni da esporre, una ispirata direttamente dalle pagine del libro, e una indirettamente. Se non vi interessano, potete saltare direttamente agli ultimi paragrafi del post, dove racconto di Telendos.

La prima riflessione è legata all’idea del sacro come trascendentale, a-priori, e alle definizioni di Rudolf Otto come ganz andere, ovvero totalmente altro, ma anche numinoso, terribile (arreton). Guarda guarda, il sacro visto in questo modo assomiglia incredibilmente al sublime, del quale ugualmente si potrebbe sostenere la trascendentalità. Solo che il sublime, a differenza del sacro, non è legato all’idea di Dio; non che la escluda, ma di per sé non la implica. Il senso di soverchiante, di favoloso, di terribile, di totalmente altro che il sublime produce in noi può essere tranquillamente naturale, materiale; e non ha bisogno di rimandare al divino, se non, al più, metaforicamente (un “come se”). Il sublime, oltretutto, è un concetto non religioso, bensì estetico.

Se identifichiamo sacro e sublime non perdiamo l’alterità, la numinosità (ovvero il senso del divino) né la terribilità; perdiamo però il rimando a Dio, anche come trascendentale, e non abbiamo più un posto dove metterlo.

Ed ecco la seconda riflessione. E se questa idea del sacro (o del sublime) come a-priori non fosse che un effetto linguistico? Mi sto rifacendo ai lavori, interessantissimi, di François Juillen, che mettono a confronto la cultura occidentale con quella cinese, scoprendo in questo confronto, per esempio, che l’idea di essere non è affatto universale, ma è sostanzialmente un prodotto delle grammatiche occidentali, che permettono la sostantivazione del verbo. In cinese, viceversa, verbo e sostantivo non sono nemmeno categorie differenti, ma solo modi differenti di usare le medesime parole. Non si può sostantivare l’essere, in cinese, e di conseguenza non ci si può nemmeno porre il problema cruciale della filosofia occidentale, che è per l’appunto il problema dell’essere. Cade evidentemente, insieme con questo problema, anche la possibilità di definire Dio come l’essere assoluto.

Se ho capito bene le descrizioni di Juillen, la Cina non ha una religione nel senso in cui la intendiamo noi, con un dio, o delle divinità. La cosa che, per noi, più assomiglia alla religione, sono il Tao e il confucianesimo, entrambi piuttosto collezioni di principi morali, esposti con un linguaggio che per un Occidentale è al limite del paradossale, e che richiede una grande competenza sulla tradizione cinese per poter essere compreso davvero.

La cosa andrebbe verificata più approfonditamente (cosa che qui, ora, non ho modo di fare, ma che conto di fare, presto o tardi), ma se insieme a questa assenza di divinità, la cultura cinese mancasse pure del senso del sacro/sublime, allora sarebbe dura continuare a pensarlo come un vero trascendentale. Potrebbe continuare a essere precategoriale e antepredicativo, perché in parte il linguaggio agisce anche a quel livello; ma sarebbe comunque un effetto linguistico. Del resto, nel mondo le culture dove il misticismo si è sviluppato di più sono l’Europa e l’India, le due grandi aree dei linguaggi indoeuropei, dalla struttura comune.

Lo diceva anche Nietzsche (cito a memoria): “Non avremo ucciso Dio finché non ci sbarazzeremo della grammatica, quella vecchia donnaccola truffatrice!”

Finite le letture del pomeriggio, abbiamo raggiunto le nostre salvatrici di ieri e, in macchina con loro, siamo andati a Mirties, verso la metà dell’isola, ove si prende il traghettino per Telendos, che è un isolotto che sta proprio di fronte. Telemnos è praticamente una montagna (500m di altezza) piantata nel mare, con una penisoletta bassa, dove sta un paesotto. Ci sono diversi ristoranti e un sentiero che porta sull’altro lato della penisola, quello rivolto a Occidente, dove si può vedere il tramonto del sole.

Abbiamo camminato un po’, e siamo scesi per una lunga rampa di gradini bianchi a un chiesetta appena sopra il mare, tutta bianca e azzurra come usa qui. Poi siamo tornati un po’ su a guardare il sole che scendeva nel mare, sopra un gruppo di scogli lontani. A me veniva in mente, forse per l’associazione del tramonto, una poesia di Majakowsky, “La blusa di Bellimbusto”, che dice così (cito anche qui a memoria):

Io mi cucirò neri calzoni

del velluto della mia voce

e una gialla blusa

del colore del tramonto.

Per il Nevsky del mondo,

per le sue strisce levigate,

me ne andrò girellando

con il passo di don Giovanni e di Bellimbusto.

Donne che amate la mia carne

– e tu, ragazza, che mi guardi come un fratello –

coprite me, poeta, con i vostri sorrisi:

li cucirò come fiori sulla mia blusa di Bellimbusto!

La provavo tanti anni fa, quando facevo scuola di recitazione. Mi è sempre piaciuta moltissimo.

Dopo il tramonto (a destra del sole che scendeva c’era l’enorme massa frastagliata della montagna, a picco sull’acqua) siamo tornati in paese, e ci siamo fermati in un localino riparato per mangiare. Ancora moussakà, per quanto mi riguarda: per la mia deglutizione ancora incerta è ottima, ed è ottima pure come sapore. L’intera cena, con bevande e tutto, è costate ben 10 euro a testa.

Siamo tornati al traghettino, che, dopo qualche attesa, ha attraversato il nero del mare. Poi ci siamo fatti lasciare dalle nostre amiche a circa un km dal paese, per camminare un po’ al buio, e muovere le gambe. Avvicinandoci a Emboriòs abbiamo iniziato a sentire dei suoni, anzi delle note, anzi una musica, poi persino una voce che cantava.

Nella piazzetta del paese, dietro la spiaggia, stavano ballando, con due suonatori (organo/voce e buzuki). Non il massima della qualità, forse, ma ugualmente suggestivo, con questi ritmi greci un po’ storti, e queste armonie sospese tra oriente e occidente.

Adesso sono qui davanti a casa, che scrivo il mio diario tra i grilli.

Kalinichta!

Oggi siamo andati qui, alla baia di Palionissos. Dieci km da Emborios, a piedi, con salita sino a 300m e relativa discesa di là. Ci siamo svegliati alle sei, per camminare col fresco. La salita non è stata faticosa, e il panorama era spettacolare: Kalymnos è un’isola molto frastagliata, e qui davanti è pieno di isolette. Quindi gran combinazione di coste, e aperture e chiusure sul mare aperto, a seconda della posizione e dell’altitudine. Davanti a noi, di là dalla baia, il roccione sporgente della penisoletta di Kastelli, che probabilmente deve il suo nome non tanto al fatto che ospitasse un castello, quanto – io credo – perché il roccione a torre sembra proprio un castello, enorme e favoloso.

Tutta la salita è stata all’ombra. La parete è rivolta a sud-ovest, mentre il sole era sorto a nord-est. Al passo siamo emersi nel sole, ed è anche piacevolmente iniziato un po’ di vento. Dopo un paio di curve si è aperta una veduta spettacolare di Leros, l’isola immediatamente a nord. Poi è passato un furgoncino, con dentro una specie di astronauta. Dopo un attimo di perplessità ho capito che si trattava di un apicultore, e mi sono domandato perché si proteggesse anche dentro l’abitacolo. Dopo un minuto ne è passato un altro, che ci ha fatto dei gran segni di coprirci, perché avevano appena preso il miele alle api, e queste erano un po’ arrabbiate.

Ci siamo un po’ coperti, ma c’è voluto un po’ per capire che stavamo andando diretti a metterci nei pasticci, insomma, avanzando spediti verso il pericolo. La prima ape mi è arrivata in faccia: mi ha punto la guancia in due punti ed è andata a strapparsi l’aculeo nella pelle della mia nuca. Ho affrettato il passo, ma non sapevo che mi stavo lanciando nella tana del lupo.

Dopo un centinaio di metri avevo sei o sette api che mi ronzavano attorno, con un’aria piuttosto aggressiva. Una mi ha punto ancora, su un braccio. E io ancora più veloce, sperando di superare in fretta il punto critico. Daniela si era coperta con l’asciugamano da spiaggia, bianco, ed era uscita dalla strada. Ogni tanto si dimenava imprecando e sbattendo l’asciugamano: ovviamente anche lei veniva punta. Mi sono accorto che da lì in poi le arnie aumentavano ancora. Allora mi sono fermato e sono tornato un po’ indietro. Mi sono messo sulla testa l’asciugamano bianco anch’io. Siamo stati fermi.

Ma immaginate di avere intorno a voi, al vostro viso, una piccola nube di api evidentemente piuttosto inferocite. Si cerca di non perdere la calma, ma non è facile, specie quando un’ape supera la rudimentale protezione del telo da bagno e vi va sull’occhio, o sulle labbra. La calma svanisce di colpo, allora, e tutto diventa frenesia di sbattimento dell’asciugamano, e agitare le mani per tenere le bestiole lontane dalle parti vitali.

Sono passate due moto. Le api intorno a me scompaiono di colpo. Che abbiano preferito seguire quelli in moto? Tiro un sospiro di sollievo, ma dopo qualche minuto la nube si torna a formare. Un’ape si lancia all’attacco, entra nella fessura e mi punge sul naso, sulla narice sinistra. Dopo un poco un’altra conquista la mia fronte. Chiudo l’asciugamano più che posso, ma ovviamente entrano da sotto. Quella che si posa sulla mia guancia riesco con la mano a buttarla a terra, e poi la pesto. E’ la mia unica vittoria.

Poi, finalmente, non so dopo quanto tempo, passano un furgoncino e una macchina. Ci buttiamo per fermarli, urlando “bees, bees”. Sulla macchina ci sono due ragazze italiane, a cui possiamo spiegarci; e ci fanno salire, sigillando poi i finestrini. Fine dell’avventura. Ora si scende senza difficoltà a Palionissos, in pochi minuti.

Le due ragazze discutono un attimo su come evitare Nicolas, il ristoratore che conosce tutti per nome e ferma tutti. Ma tanto noi vogliamo fermarci a bere un caffè, e quindi le ragazze concludono che possono farla franca a nostre spese. In effetti Nicolas ferma davvero tutti quelli che passano a piedi per lo stradello che porta al mare, a metà del quale sta la sua taverna, rivolgendosi a ciascuno nella sua lingua. Parla italiano, francese, inglese e tedesco abbastanza bene (l’ho sentito), e ha detto che parla pure svedese e sta studiando lo spagnolo e il turco. Tutto, ovviamente, per agganciare i turisti.

Nicolas ha fatto l’insegnante elementare per molti anni, poi si è trasferito a Palionissos. E’ riuscito a farsi costruire e asfaltare la strada, facendo arrivare sul luogo molta più gente. Così, per qualche anno la sua taverna è andata a gonfie vele. Anche troppo gonfie, così che altri hanno aperto altre due taverne, però direttamente sul mare, mentre la sua è almeno a 300m nell’interno. Due taverne una di qua e una di là dalla baia, con gran veduta e arietta fresca. Per questo motivo, Nicolas è ora costretto ad agganciare tutti quelli che passano, a raccontare la sua vita e mostrare le sue foto, in modo da stabilire un rapporto umano e implicitamente costringere i turisti a tornare lì, quando sarà ora di pranzo.

E così abbiamo fatto noi. Abbiamo mangiato bene, però la mussakà di ieri era migliore della sua di oggi, e forse le spugne marine che ci ha venduto non erano proprio a buon prezzo. Ma Nicolas è molto gentile, e sa farsi apprezzare.

La baia di Palionissos è bella e stretta, con attorno montagne alte e aspre, come sempre qui. Ci siamo sdraiati sotto un’opportuna tamerice, molto grande e ombrosa, vicino a una coppia di anatre che salivano e scendevano nello specchio d’acqua davanti a noi, un piccolo molo con una barca, prima del mare vero e proprio.

Sono passate alcune ore pigre, con un bagno nell’acqua molto limpida e la gita da Nicolas per il pranzo. Le punture delle api hanno smesso abbastanza rapidamente di bruciare (è adesso, molte ore dopo, che torno a sentire indolenziti alcuni di quei punti). Sono andato avanti nella lettura del primo dei libri che mi sono portato dietro: Sacrosanctum, di Roberto Tagliaferri. Un libro di teologia, o qualcosa del genere.

Dunque, perché io, che sono non credente dall’età di sedici anni, leggo libri di teologia? Dovrei dire, in realtà, leggo libri di Tagliaferri, perché sono soprattutto quelli il mio contatto con la teologia, ma in verità ce ne sono anche altri, specie sul tema del misticismo. Diciamo che trovo una convergenza interessante tra questi temi e quelli della fruizione estetica, e ci sono in certe posizioni teologiche delle idee molto fertili applicabili al senso dell’arte. Ho scoperto Tagliaferri perché si occupa di rito, che è un tema che ha iniziato a interessarmi perché è contiguo a quello del ritmo, di cui mi occupo da anni. E’ andata a finire, tra l’altro, che Tagliaferri sta anche pubblicando un libriccino sul ritmo, che avrà la mia Prefazione.

Tagliaferri non è solo un teologo, e professore di liturgia a Santa Giustina (Padova). E’ anche un prete. E ci sono alcune cose che non capisco. Non perché sia un prete esemplare: come prete è decisamente anomalo. Ma resta tale, e quindi evidentemente credente, e non ci sono dubbi su questo.

Il libro, Sacrosanctum, affronta il problema del sacro e del santo nel cristianesimo e nella cultura contemporanea. Inizia con alcune rassegne di posizioni sul tema: prima ci sono le posizioni dei teologi, che, con poche eccezioni, hanno screditato il sacro in quanto comune a tutte le religioni, specie le antiche, in nome di una diversità e novità del cristianesimo. Poi ci sono quelle dei fisicalisti, o scientisti: i filosofi o scienziati alla Dennett o alla Dawkins che sostengono l’assurdità della religione (e del sacro) in nome della posizione materialista, nella quale queste cose non trovano posto. Poi si prosegue con altri autori più vicini alla fenomenologia, come Gregory Bateson, che, senza essere religiosi, danno un certo rilievo al tema del sacro, considerandolo come un apriori, o come Roy Rappaport, che vede nel rito l’origine del sacro, e nella coppia rito/sacro la base stessa della vita sociale (il suo librone su questo tema sarà la mia prossima lettura estiva). E poi si arriva ai fenomenologi veri e propri, in particolare Husserl, ma anche lo Heidegger giovane (1920) del saggio sulla religione, e il teologo Rudolf Otto. E la mia lettura si è, al momento, fermata qui.

Nel leggere la parte sugli scienziati fisicalisti (o naturalisti, come preferisce chiamarli Tagliaferri), non ho potuto fare a meno di portare avanti questa riflessione: c’è qualcosa che unisce strettamente la posizione scientista (fisicalista, naturalista) a quella del credente cristiano, a dispetto dell’ateismo della prima. Si tratta del problema dell’esistenza di Dio, negata o asserita che sia. La si asserisce in nome della fede (strana parola, in effetti), la si nega in nome della materia, in cui Dio non trova posto. Eppure anche l’ateismo costruito in questo modo si basa su una fede.

A metà del Settecento, David Hume dimostrò l’infondatezza dell’idea di causa, mostrando con chiara evidenza che non è possibile osservare la causa in natura, nella quale si osservano solo fenomeni in sequenza, magari in sequenza regolare, ma non direttamente cause ed effetti. Cinquant’anni dopo, Kant risolse genialmente il problema portando la causa all’interno del soggetto che comprende e interpreta: la causa sarebbe cioè per Kant un a-priori, un trascendentale, qualcosa che noi applichiamo in maniera automatica alla spiegazione dei fenomeni naturali, ma che non è in natura, bensì in noi, nel nostro modo di conoscere il mondo.

I fisicalisti scientisti sembrano aver dimenticato oggi Hume e Kant, e si comportano come se le cause esistessero in natura. La loro è una vera fede (nel senso cristiano) nell’esistenza della causa, perché non vi è modo di dimostrare la sua esistenza (o non esistenza) in natura. Bisogna credere che la causa esista materialmente per poter essere davvero materialisti in questo modo – un modo che a me appare davvero ingenuo, a questo punto.

La fede del materialista nell’esistenza della causa è strettamente speculare a quella del cristiano nell’esistenza di Dio. Materialista e cristiano parlano lo stesso linguaggio, condividono le medesime premesse, solo che uno ha fede nell’esistenza della causa, e l’altro ha fede nell’esistenza di Dio.

Una fede vale l’altra, verrebbe da dire. Eppure, se, insieme alla causa, considerassimo trascendentale non solo il sacro ma anche l’idea stessa di Dio? Questo vorrebbe dire che Dio non si trova nella natura, materialmente o spiritualmente, immanentemente o trascendentemente, bensì dentro di noi, nelle forme stesse della nostra conoscenza, ed esiste nel senso stesso in cui esiste la causa, ovvero come modalità di comprensione del mondo.

Penso che potrei accettare un’esistenza di Dio intesa in questo modo, tuttavia è evidente che un Dio trascendentale sarebbe qualcosa di ben diverso da un Dio trascendente! Sarebbe, prima di tutto, una forma del nostro rapporto con il mondo, dove l’espressione “nostro” andrebbe presumibilmente a comprendere non solo l’universo umano, bensì, batesonianamente, tutto l’universo del vivente, quello che lo stesso Bateson chiama la creatura.

Si potrebbe fondare il cristianesimo su un Dio trascendentale (ed eventualmente trascendente solo attraverso e all’interno del trascendentale)? Io ne dubito fortemente, anche se ho già trovato un’idea simile in un altro teologo singolare, Raimon Panikkar, che sostiene che la religione, o almeno la teologia, ha finalmente superato il problema dell’esistenza di Dio; e credo che Panikkar alludesse a posizioni simili a quella che sto descrivendo (il libro in cui ne parla è Mito, fede ed ermeneutica).

Bene, tornando a Tagliaferri, ecco che trovo nel suo libro, nelle pagine dedicate a Husserl, esattamente le conclusioni a cui ero arrivato poco prima, e l’esplicita descrizione di un “trascendente trascendentale”. Ora, se da un lato questo rafforza la mia convinzione che la posizione di Tagliaferri è davvero interessante, dall’altra mi conduce a domandarmi come possa essere questa la posizione di un cristiano, di un credente, di un prete. E’ davvero possibile negare il problema dell’esistenza di Dio (il problema stesso, non la sua risposta!) permanendo ugualmente all’interno di una Chiesa che ha fatto di tale esistenza il suo cardine per duemila anni? Era già stata la posizione di Rudolf Otto, autore, negli anni Dieci del Novecento, di un libro sul sacro che ebbe grande influenza sul pensiero di Husserl, e su varie scienze della religione dei decenni successivi sino a oggi. Non c’è dubbio che la religione regga benissimo queste posizioni, ma l’idea di Dio non va un po’ a ramengo quando la si riduce a trascendentale, ovvero quando ci si rende conto che non c’è altro modo di mantenerla, perché l’idea della sua esistenza nel mondo (materiale o trascendente) è insostenibile? Perché Rudolf Otto e don Roberto Tagliaferri possono continuare a ritenersi cristiani, mentre io, che sembro pensarla come loro, non mi sento cristiano e potrei definirmi soltanto agnostico?

Questa riflessione conclusiva (per ora) viene fatta verso le 23.30, sul tavolino davanti la mia stanza, in una bella serata né calda né fredda. Si sta semplicemente bene. Forse per via dello zampirone tra i miei piedi non sono stato nemmeno disturbato dalle zanzare. Domani giornata tranquilla, giri piccoli, mare, lettura.

Kalinikta.

21 Luglio 2014 | Tags: diario greco, Grecia, Kalymnos | Category: viaggi | Poco meno di un anno è passato dalle ultime cose che ho scritto per questo blog, con qualche sparuta eccezione di occasione, e con l’eccezione costante delle poesie riportate dall’altro blog “Ancora un altro me”. Sopra un certo grado di gravità, la malattia ti toglie il tempo, e soprattutto l’energia, il desiderio di impegnarsi in attività di carattere pubblico, come la scrittura. Poi, piano piano, si guarisce, e allora la voglia torna, ma magari manca l’occasione, il motivo specifico per rimettersi a scrivere.

Ho chiuso il blog con un diario di viaggio dall’India, in una situazione in cui ancora non lo sapevo, ma ero già malato. La consapevolezza è scoppiata appena tornato a casa, ai primi di settembre. Le cure sono iniziate poco dopo. La mia testa era impegnata con problemi di sopravvivenza, di cui non mi andava di scrivere.

Le cure sono state pesanti. Ci vuole meno tempo a guarire da un cancro (quando si guarisce) che a guarire dalle cure per il cancro. La cura è durata due mesi; sono invece in “convalescenza” da otto, e non è ancora finita, perché, anche se ora sto bene, e riesco a fare quasi tutto, è il “quasi” a fare la differenza, e sarà la sua scomparsa a decretare il rientro completo nella normalità.

Ho dunque chiuso il blog con un diario di viaggio, e mi è piaciuta l’idea di riaprirlo ora con un altro diario. Questo sarà meno esotico e avventuroso, e magari mi si spegnerà tra le mani per l’insufficiente interesse… ma magari no. Staremo a vedere.

Sono a Kalymnos, esattamente qui, località Emboriò. Arrivato ieri sera, dopo un viaggio facile e fortunato. Siamo partiti a mezzogiorno da casa, trasportati da un amico troppo gentile, alle 13.55 l’aereo ha decollato per Kos, ed è atterrato in lieve ritardo alle 17.35 ora locale. Nonostante l’attesa per il bagaglio, il taxi è riuscito a portarci a Mastichari in tempo per un traghetto che sarebbe dovuto partire alle 18, e invece ha aspettato qualche minuto magari apposta per i passeggeri come noi. Così che io sono salito sul pontone delle auto mentre già incominciavano ad alzarlo. E qualche minuto dopo eravamo in mezzo al mare. E io facevo fatica a crederlo. Troppo poca la distanza temporale con le dimensioni familiari di casa e dell’aereo! Essere proiettati di colpo in un luogo quasi mitologico, che ancora la tua testa non è pronta, come scaraventato dentro la vacanza, il viaggio…

Abbiamo mangiato molto bene dai padroni di casa, Harry’s Paradise, in una taverna bella, tra le bouganville e gli ulivi, nonostante qualche zanzara. La camera è semplice ma comoda, al piano terra col mare a pochi metri in fondo alla discesa, dietro le tamerici.

Stamattina mi sono alzato tardi (Daniela era già uscita, fatto un giro, il bagno). Abbiamo sistemato i bagagli, mangiato yogurt con il miele (lo yogurt greco praticamente solido) e bevuto il caffè (ellenikì, con tanto zucchero perché ancora la mia lingua soffre molto l’amaro). Poi ci siamo armati di zainetto (con maschera e pinne) e bacchetti da comminata, e ci siamo avviati lungo la costa verso ovest, per arrivare qui, una spiaggia vista sulla mappa e su Google Maps. Non molto lontana, in verità, ma ancora non sono tornato in forze come prima, e devo dosare le distanze. Inoltre, era già mezzogiorno.

Nonostante il sole alto, non si sudava però. C’era una brezza gentile, gratificante soprattutto in salita, quando lo sforzo si fa sentire. Siamo arrivati in meno di un’ora. Lungo il percorso, altre tre spiagge notevoli, e due più piccole e difficilmente accessibili. Nelle tre maggiori, c’era sempre qualche albero a fornire rifugio. Nella nostra di destinazione non c’erano alberi, ma una funzionalissima caverna.

Abbiamo fatto il bagno. La spiaggia è però rivolta a ovest, la direzione da cui viene il vento. Quindi il mare è un po’ mosso e l’acqua un po’ torbida. Era meglio di là. Il luogo però è spettacoloso, e naturalmente non c’è nessuno, ma proprio nessuno, a parte le capre. Siamo rimasti, a oziare, leggere e fare qualche foto, per un due o tre ore. Poi siamo tornati.

Anche sulla via del ritorno, come all’andata, una delle cose che mi hanno colpito di più sono stati gli odori. Oltre a quello generale, di mare, del luogo, le piante, mosse dai miei bacchetti, ne liberavano altri. E ogni tanto mi chinavo a strappare una fogliolina. Cercavo l’origano, ma non l’ho trovato. C’era invece timo a perdita d’occhio, e altre piante aromatiche, di cui una simile a un piccolo rosmarino, dal profumo pungente di mentolo; e poi ancora altre, dai profumi più strani. Profumo di Grecia, profumo di Egeo (si è retorici quando si scrive, quando sei lì, sul luogo, è così e basta).

Ci siamo fermati alla psarotaverna in alto sopra la baia di Emboriò. Davanti il mare è una specie di lago circondato da montagne. Kalymons lo avvolge da tre lati, e sul quarto due isole finiscono di chiudere l’orizzonte. Qui le montagne sono spettacolari. Non a caso una buona percentuale dei turisti che vengono su quest’isola lo fanno per fare climbing, arrampicata. Ci sono un sacco di pareti, e le montagne salgono rapidamente sino a 650 metri. Potranno sembrare pochi, ma quando l’isola è larga 5km, non lo sono.

Domani prenderemo uno stradello che sale e svalica di là. Dovrebbe arrivare a un paesino sul mare con una taverna dove mangeremo. Partiremo alle 6, domattina, per evitare il calore. Ma non lo eviteremo al ritorno. Magari faremo un po’ di autostop. In Grecia speso funziona.

Alla psarotaverna io ho preso una mussakà, davvero enorme, così grande che, in combinazione con l’ora pomeridiana, ha ucciso la mia fame anche per la sera (ho chiuso il buchino rimasto con uno yogurt, poco fa). Poi siamo scesi alla spiaggia sotto. Qui il mare è quasi fermo, protetto com’è da tutti i lati, limpidissimo. Peccato che sul fondo ci sia solo poseidonia, l’erba sottomarina più frequente nel mediterraneo, noiosa e ondeggiante.

Bagno breve, riposo al sole già tendente al basso. Ritorno a casa, doccia e un po’ di lettura. E poi questo tentativo di rito di scrittura. Contatto col mondo. Contatto con la futura memoria. Condivisione con chi ha voglia di leggerlo. Sono seduto di nuovo tra le bouganville e gli ulivi, nel Paradiso di Harry. Intorno ci sono voci basse di turisti (non molti) in varie lingue, e dei padroni di casa in greco.

Kalinikta.

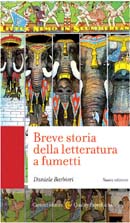

28 Marzo 2014 | Tags: fumetto | Category: comunicazione visiva, fumetto |  Breve storia della letteratura a fumetti, nuova edizione, 2014 Interrompo momentaneamente il silenzio (ma presto spero di essere in grado di riprendere una scrittura regolare del blog) per segnalare l’uscita della nuova edizione della Breve storia della letteratura a fumetti (Carocci, 2014).

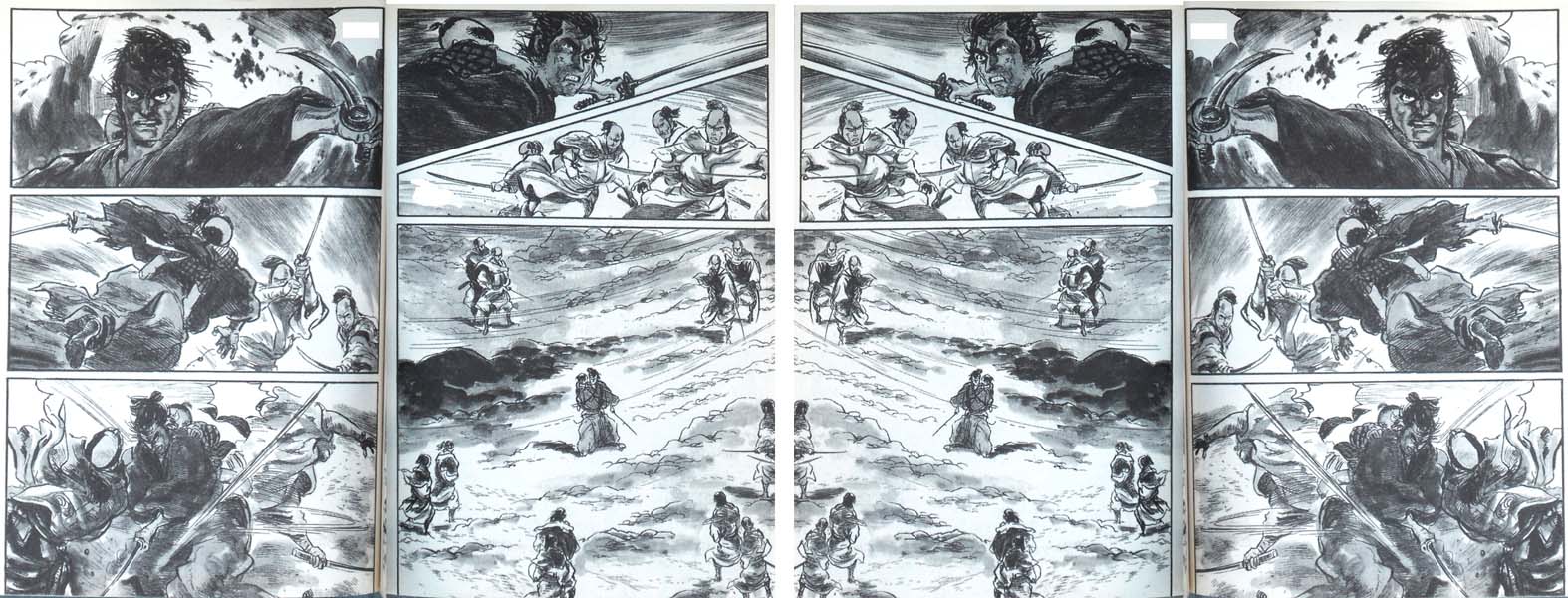

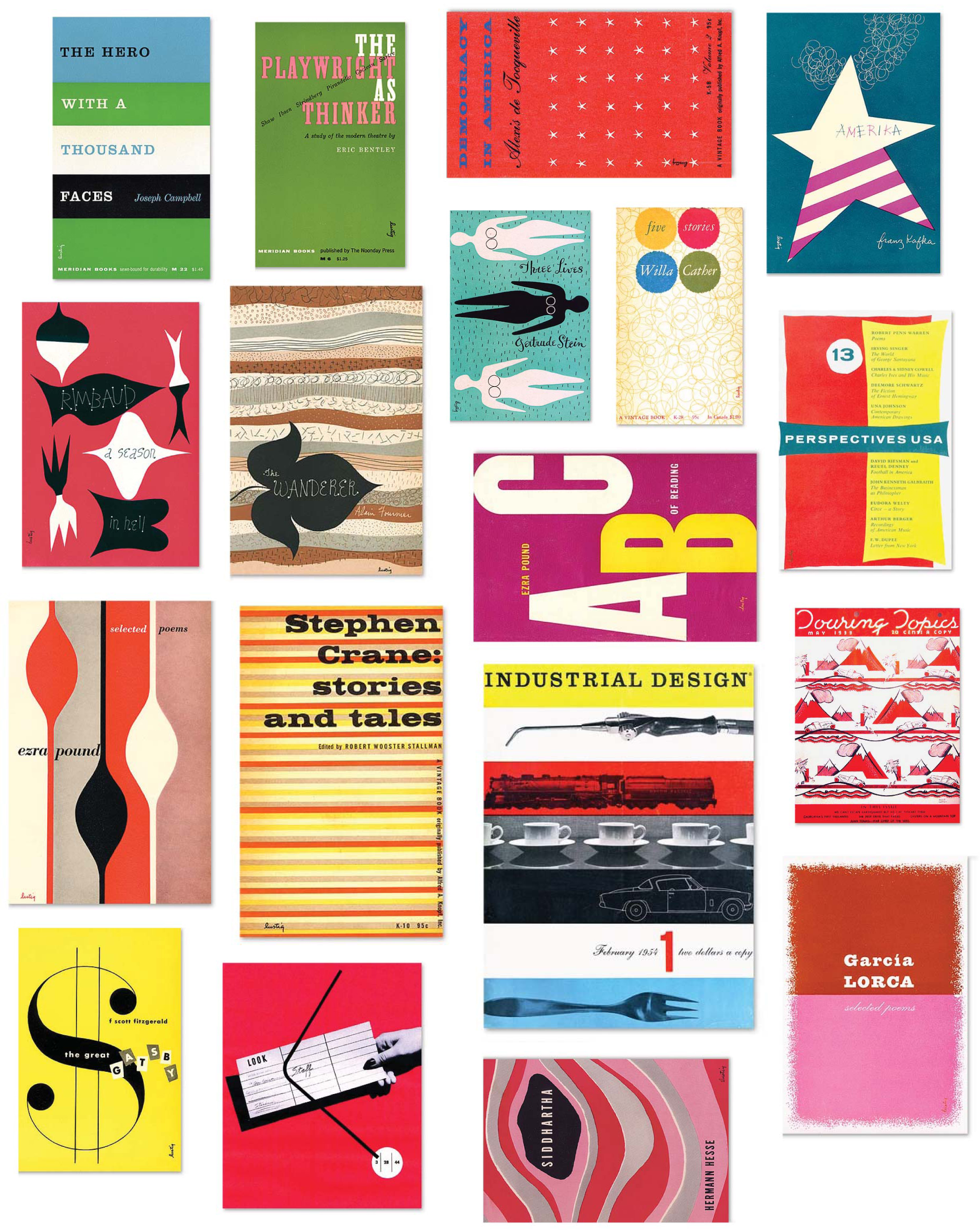

Rispetto alla prima edizione, che cosa c’è in più? Ci sono molte più figure, anche a colori, in modo da permettere al lettore di vedere il più spesso possibile quello di cui sta leggendo (le figure non bastano mai, ma sulla carta non sono gratis come sul Web); c’è una revisione generale del testo, che mi ha permesso di correggere alcuni piccoli errori qua e là; e c’è soprattutto un’abbondante integrazione delle ultime pagine, quelle dedicate agli anni più recenti. La prima edizione si concludeva con Gipi; la seconda comprende Makkox, Zerocalcare, Davide La Rosa…

Ecco qui. Leggetelo, parlatene, discutetene, criticatelo. Qualche recensione ha già incominciato a uscire.

Uno spettro si aggira per il mondo della poesia; è lo spettro della Bellezza. Si tratta di una parola e di un concetto davvero irritanti… Uno spettro si aggira per il mondo della poesia; è lo spettro della Bellezza. Si tratta di una parola e di un concetto davvero irritanti…

prosegue su Versante ripido, esattamente qui.

3 Dicembre 2013 | Tags: critica, estetica, fumetto | Category: estetica, fumetto |  Gli amici de Lo Spazio Bianco, stanchi di interventi e commenti demenziali sul tema della critica ai fumetti, hanno richiesto la mia autorevole voce, e mi hanno intervistato sul tema, facendomi le seguenti domande: Gli amici de Lo Spazio Bianco, stanchi di interventi e commenti demenziali sul tema della critica ai fumetti, hanno richiesto la mia autorevole voce, e mi hanno intervistato sul tema, facendomi le seguenti domande:

Nella critica fumettistica Italiana ci sembra si viva un po’ il seguente paradosso: se non hai mai fatto fumetti, non li puoi giudicare; e al contempo, se fai fumetti non puoi avere l’onestà intellettuale di criticarli. Cosa ne pensi?

Hai mai provato a scrivere o a disegnare un fumetto? Con che risultati?

Chi si occupa di critica sul fumetto quali strumenti reali deve sviluppare? È importante saper disegnare o scrivere fumetti? O ritieni sia possibile sviluppare altre competenza da altri punti di vista?

Il fumetto è un mezzo di comunicazione ricco e complesso. Non tutto è riconducibile solo al saper disegnare o sceneggiare. Cosa c’è oltre la sola dimensione tecnica, secondo te?

Quali conoscenze e competenze è importante padroneggiare per poter fare critica sul fumetto?

È possibile una critica intellettualmente onesta da parte di professionisti del fumetto? O ci vedi vincoli sul piano della “deontologia professionale”?

Quali azioni, iniziative vedresti come cruciali in questo momento per poter far crescere la credibilità e il riconoscimento della critica fumettistica in Italia?

Le risposte si trovano qui.

Siamo a settantacinque anni di Superman.Cinquant’anni fa, quando ne aveva venticinque (comunque già una bella età, allora, per un personaggio seriale), Umberto Eco scriveva un saggio, intitolato “Il mito di Superman”, che sarebbe stato pubblicato, nel 1964, insieme ad altri saggi memorabili (come quello su Steve Canyon e quello sui Peanuts) nel volumeApocalittici e integrati. Era la prima volta, certamente in Italia, e probabilmente nel mondo, che un saggio colto e autorevole prendeva come oggetto la produzione di massa, e in particolare Superman. Si sa che le reazioni dell’Accademia, in Italia, furono feroci: ci fu persino chi arrivò a dire che, di questo passo, si sarebbe arrivati a studiare i fumetti e le canzonette all’università, e non si poteva immaginare un mondo peggiore di quello in cui qualcosa di questo genere potesse arrivare a succedere. Non so se il mondo di oggi sia migliore o peggiore di quello del 1964, me, se anche fosse peggiore, presumibilmente non lo sarebbe perché canzonette e fumetti vengono studiati (ancora troppo poco, in verità) nelle università. Siamo a settantacinque anni di Superman.Cinquant’anni fa, quando ne aveva venticinque (comunque già una bella età, allora, per un personaggio seriale), Umberto Eco scriveva un saggio, intitolato “Il mito di Superman”, che sarebbe stato pubblicato, nel 1964, insieme ad altri saggi memorabili (come quello su Steve Canyon e quello sui Peanuts) nel volumeApocalittici e integrati. Era la prima volta, certamente in Italia, e probabilmente nel mondo, che un saggio colto e autorevole prendeva come oggetto la produzione di massa, e in particolare Superman. Si sa che le reazioni dell’Accademia, in Italia, furono feroci: ci fu persino chi arrivò a dire che, di questo passo, si sarebbe arrivati a studiare i fumetti e le canzonette all’università, e non si poteva immaginare un mondo peggiore di quello in cui qualcosa di questo genere potesse arrivare a succedere. Non so se il mondo di oggi sia migliore o peggiore di quello del 1964, me, se anche fosse peggiore, presumibilmente non lo sarebbe perché canzonette e fumetti vengono studiati (ancora troppo poco, in verità) nelle università.

A rileggerlo oggi, il saggio di Eco su Superman sembra non dirci molto di più di quello che già sappiamo: la cultura di massa e i suoi simboli, l’impossibilità del divenire per non far invecchiare il personaggio, l’importanza della ripetizione, la costruzione mitica e fiabesca… Sono tutti temi su cui la sociologia della cultura e l’antropologia hanno battuto e ribattuto nei decenni successivi. Chiunque abbia oggi un’infarinatura anche minima di teoria dei mass-media conosce benissimo questi temi.

Ma nel 1964 avevano suscitato uno scandalo, e non erano per nulla scontati. Forse non è stato Eco a utilizzare ciascuno di loro per la prima volta; ma così, tutti insieme, e buttati a forza nel contesto della cultura accademica italiana, ancora profondamente crociana, fecero l’effetto di una bomba. Che oggi ci appaiano così scontati è la prova dell’influsso enorme che il libro di Eco ha avuto sulla cultura italiana….

Segue su Lo Spazio Bianco nell’ambito dello Speciale: Superman: speciale 75° anniversario

Segnalo che è on line il numero di E/C che contiene gli atti del convegno 2012 della Società di Filosofia del Linguaggio Senso e sensibile. Prospettive tra estetica e filosofia del linguaggio. Lo segnalo perché contiene un saggio mio: “Verità e vissuto del testo estetico: una tesi in nuce“. Segnalo che è on line il numero di E/C che contiene gli atti del convegno 2012 della Società di Filosofia del Linguaggio Senso e sensibile. Prospettive tra estetica e filosofia del linguaggio. Lo segnalo perché contiene un saggio mio: “Verità e vissuto del testo estetico: una tesi in nuce“.

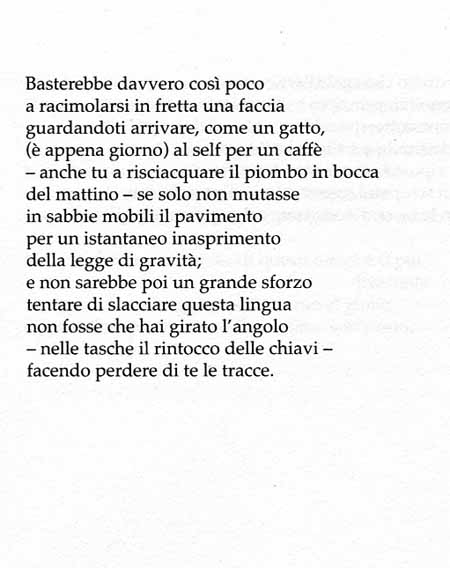

La nozione di “verità” di cui si parla nell’articolo è quella utilizzata in filosofia del linguaggio, e il mio articolo ne sostiene la non applicabilità ai testi estetici. L’articolo inizia prendendo come punto di partenza l’analisi critica di una poesia di Giuliano Mesa, sviluppando poi il discorso in maniera molto più generale.

L’articolo (insieme a tutta la rivista) è interamente leggibile qui.

Eccone le prime righe:

Voglio esplorare in queste pagine la rilevanza della nozione di verità nell’esperienza del testo estetico, e in particolare artistico. Mostrerò come qualsiasi approccio in termini di valore di verità non possa spiegare il testo artistico quando viene considerato come tale; e come sia necessario, di conseguenza, un approccio descrittivo differente, in termini di vissuto percettivo e di percorso esperienziale. Benché vi siano alcune convergenze tra questo approccio e quello classico di Nelson Goodman (1976), concluderò argomentando che non è l’estetica a dover essere considerata come un capitolo dell’epistemologia, bensì il converso, per cui sarebbe l’epistemologia a risultare un capitolo dell’estetica.

…

Nasce Hara-Kiri Nasce Hara-Kiri

di Daniele Barbieri (*)

Il primo numero di Hara-Kiri, rivista mensile di satira, autodefinentesi bête et mechant (stupida e cattiva), esce a Parigi nel settembre del 1960, probabilmente il 19. Ne sono responsabili François Cavanna e le professeur Choron (Georget Bernier).

È un evento importantissimo per la storia della satira, sia per i suoi presupposti sia –soprattutto – per le sue conseguenze.

Prosegue nel Blog di Daniele Barbieri (quello che non sono io).

Dettagli (65) Solo dove c’è ombra il colore passa. Lo stesso mondo sulle tende e attraverso le tende.

Dettagli (64) Op art: qualche secolo prima… (con i relativi problemi di senso della profondità e di equilibrio)

Inizia sabato 28 settembre il corso/seminario di sceneggiatura del fumetto Intrecci 1 (prima parte di due: Dall’idea al plot). Inizia sabato 28 settembre il corso/seminario di sceneggiatura del fumetto Intrecci 1 (prima parte di due: Dall’idea al plot).

Il corso si terrà a Bologna, in orario e sede agevoli anche per chi viene da fuori.

Tutte le info cliccando qui.

Dettagli (63) A celebrazione della fine dell’estate.

31 Agosto 2013 | Tags: diario d'India, India | Category: viaggi | Ok. Direi che questa e’ l’ultima puntata del diario. Stamattina sono arrivato a Delhi da Khajuraho con un viaggio meno massacrante del solito. Delhi mi vuole meno male dell’altra volta, ma solo perche’ mi e’ diventata piu’ indifferente. Una volta raggiunto il limite, tutto scorre su di noi come acqua.

Giornata di riposo e di shopping a Connaught Place. Mio figlio ha bisogno di scarpe sportive, e qui le stesse marche (Nike, per esempio) costano meno di un quarto che in Italia. Quindi si approfitta dei negozi fighi di qui, dove c’e’ il passeggio e lo struscio.

Abbiamo anche preso un caffe’ freddo in una sorta di caffetteria italiana, e una fetta di torta. La fetta di torta messa in vetrina come esempio era grande il doppio di quella che ci hanno portato, e il tutto ci e’ costato come un pranzo per due in un ristorante dai prezzi alti, 500 rupie (insomma 6 euro, poco meno di quello che avremmo speso da noi).

Infine, tuktuk per tornare. Sono distrutto. Domani ultimo giorno, e sono cosi’ sicuro che sara’ senza storia, dato l’approccio stanco con cui mi avvicino ormai all’India, che (salvo sorprese) il diario si conclude qui.

Non vedo l’ora di bere un caffe’ vero. Sono proprio italiano.

Namaste’.

30 Agosto 2013 | Tags: diario d'India, India | Category: viaggi | In attesa di abbandonare Khajuraho, con il treno per Delhi delle 18:20, qui piove, piove, piove, piove. Siamo arrivati ieri mattina verso le 6. Ci siamo sistemati in albergo. Abbiamo fatto colazione, e alle 8 eravamo gia’ a vedere i templi induisti piu’ belli del mondo. Cosi’ vengono presentati, e bisogna dire che la presentazione, eccessiva come tutte le presentazioni, non e’ pero’ molto lontana dal vero.

Effettivamente questi templi sono i piu’ belli che io abbia visto, persino piu’ belli di quelli straordinari del Tamil Nadu. La differenza e’ che la’ ce ne sono tanti, mentre qui nel nord ci sono solo questi. Il resto l’hanno distrutto gli invasori islamici intorno al XII secolo. Questi si sono salvati perche’ stanno fuori dal mondo, all’epoca in mezzo alla jungla, nella quale sono poi rimasti dimenticati sino al 1830, quando qualcuno del luogo ci ha portato un archeologo inglese.

Bellissimi come architetture, straordinarie le sculture. In tutto questo, le troppo celebrate sculture erotiche sono solo la ciliegina su una torta gia’ ricchissima.

Ci abbiamo passato sei ore, e io ci sarei rimasto ancora. Ma morivamo di fame. E poi, mangiando, ha iniziato a piovere, e non ha ancora smesso.

All’inizio ci siamo dimostrati impavidi: mantella impermeabile, e via. Tanto qui la pioggia raramente dura piu’ di mezz’ora. Abbiamo incontrato dei ragazzini, uno dei quali, incredibilmente, parlava un buon italiano; e questo ci ha proposto di visitare il villaggio vecchio, appena piu’ in la’.

Di mezz’ora in mezz’ora la pioggia non solo non smetteva, ma diventava sempre piu’ fitta. Le nostre mantelline si dimostravano molto buone, pero’ alla lunga, iniziavano anche loro a toccare i loro limiti.

Il ragazzino ci ha mostrato il quartiere degli intoccabili e il loro tempio (in campagna le caste sono ancora ben vive!), e poi quello dei commercianti, e poi le case piu’ ricche dei “guerrieri”, e infine quelle dei bramini. Il paese e’ diviso in aree, di vivibilita’ ben differente.

E ci ha portato alla scuola, un piccolo capolavoro di volontariato civile, autofinanziata (anche grazie ai turisti come noi portati li’ da ragazzini come lui), dove si vedevano diverse classi fitte fitte di ragazzi di varie eta’. Non che non esista anche la scuola pubblica, ma la scuola pubblica non ti da’ gli strumenti materiali (quaderni, penne, libri) e molti non hanno i soldi per comperarseli da se’. Per questo preferiscono la scuola dei volontari, dove queste cose ci sono. Li’, ci spiegava orgoglioso ill direttore, non ci sono differenze di casta o di religione o di ceto sociale.

E poi, via. Sotto il diluvio di nuovo, catinelle e catinelle, evitando le docce che scendevano dai tetti. Alla fine abbiamo dato qualche soldo anche al ragazzino e siamo tornati, fradici.

Ieri sera, mio figlio aveva un attacco di dissenteria di quelli da India. Stamattina (dopo anche le notte passata ad assisterlo) mi sono alzato col mal di schiena. E piove. E non abbiamo voglia di uscire da qui sotto l’acqua. Tra poco arriva il riscio’ che ci porta in stazione.

Peccato per il posto con i templi induisti piu’ belli del mondo. Non avevo ancora visto tanta acqua in India, specie da un monsone che virtualmente e’ gia’ finito.

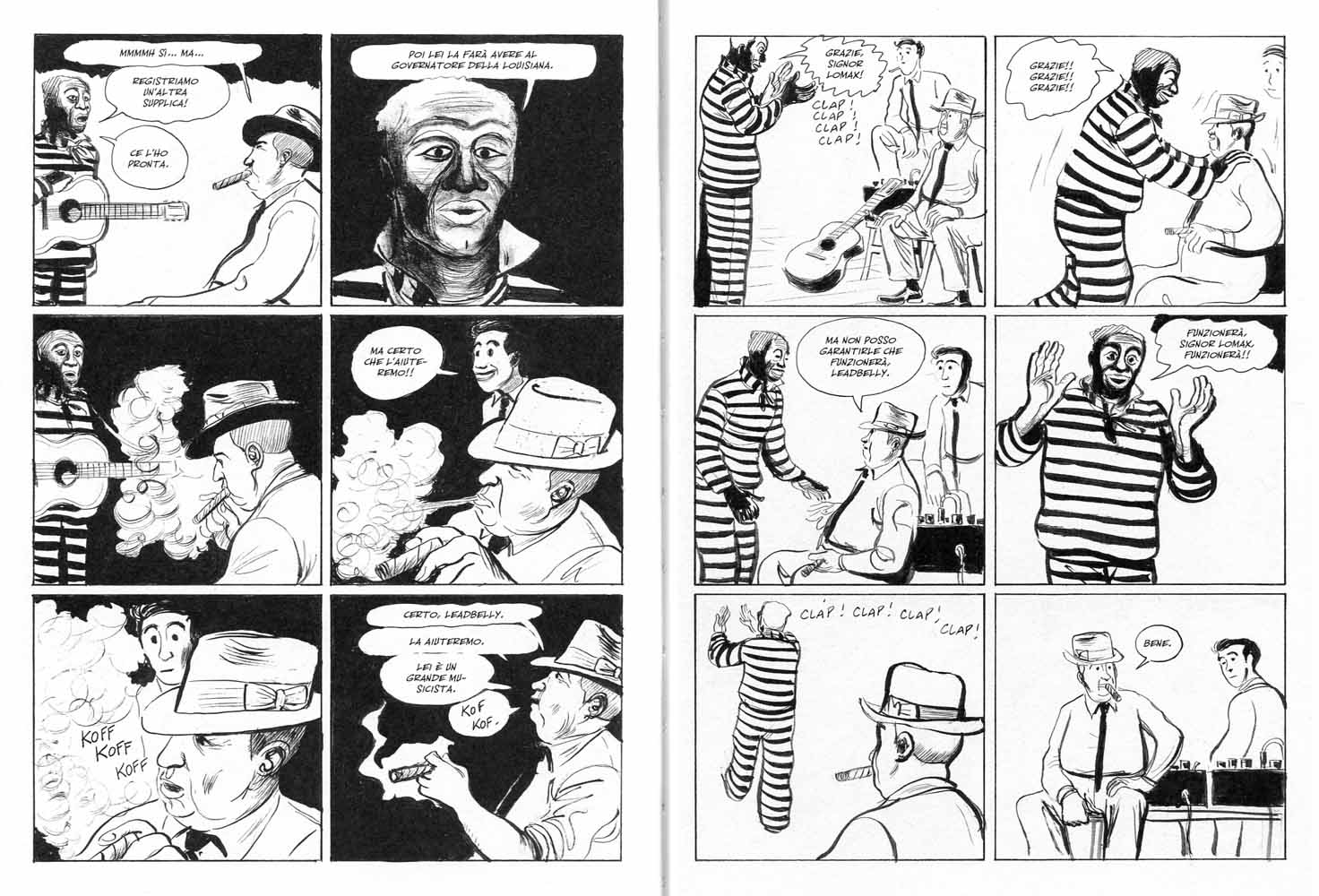

Città invisibili di Hugo Pratt

Il Sole 24 Ore, 10 aprile 2005

Come Marco Polo, Hugo Pratt ha oscillato per tutta la sua vita tra Venezia e l’altrove. Più che a quello vero, Pratt assomiglia però al Marco Polo inventato da Calvino, che racconta al Gran Khan, una dopo l’altra, le sue città immaginarie e invisibili, tutte diverse e tutte parenti della propria, ben consapevole che Venezia è insieme l’oggetto della nostalgia e un altrove a sua volta.

Immaginiamoci Pratt di passaggio a Milano, dove certamente andava spesso, dove certamente dormiva e mangiava, e scherzava col direttore del Corriere dei Piccoli. Quante Milano ci saranno state, nella vita di Pratt! E, viceversa, nei suoi disegni e nei suoi fumetti io non ne ricordo nessuna, e, se mai ce ne sono, devono essere davvero poche. Ciò che affascinava Pratt, ciò che intrigava la sua immaginazione era evidentemente altro, o meglio, altrove.

Che cos’hanno Buenos Aires, Istanbul, Samarcanda, Hong Kong, che Milano non abbia? Certo, sono là, mentre Milano è qua. È là dunque anche Venezia, evidentemente. Non è la distanza fisica che conta, ma quanto un luogo sia un luogo dell’immaginario più che un luogo della realtà.

Quando Umberto Eco si mette a vagare per la Ballata del Mare Salato, tenendo la mappa della Polinesia sotto gli occhi e la sua sterminata conoscenza a disposizione, si accorge con facilità che pure la geografia della Polinesia di Pratt è inventata, e risponde alla logica del mito più che a quella delle carte nautiche. Non meno inventate, posso supporre, sono tutte le geografie delle sue storie. Veridiche quel tanto che basta a farcele riconoscere; false quanto serve per farcele sognare.

Luoghi significa anche persone, ed eventi. Quasi tutte le storie di Pratt si svolgono nel passato storico. La distanza temporale serve ad aumentare quella fisica, nell’immaginario. Pure le persone e gli eventi di altre epoche sono veridiche quel tanto che basta per farcele riconoscere, e dunque accettare. La capacità di Pratt è stata quella di rendere talmente concreto il suo altrove così straordinario, da permetterci di accettare insieme la quotidianità dei sentimenti e delle sensazioni e l’incredibilità dell’avventura. Il pubblico non ha apprezzato Corto Maltese per le sue vittorie più di quanto lo abbia amato per le sue malinconie, per la sua amarezza. Potendoci riconoscere in qualcuno così simile a noi, abbiamo potuto sognare di essere, con lui, nei suoi luoghi impossibili, insieme con maori, pirati, streghe e tesori.

Ancora più di Joseph Conrad, che poteva solo descriverli a parole, Hugo Pratt ha potuto mostrarci i suoi luoghi e i loro personaggi. Lo ha fatto con il disegno del fumetto, per sua natura ellittico ed evocativo. Pennino e pennello intinti nell’inchiostro di china, usati per costruire immagini finalizzate al racconto, capaci di enfatizzare e minimizzare dettagli in un modo che né la fotografia né la pittura potranno mai fare con altrettanta disinvoltura.

Queste immagini non sono il semplice sostituto della visione diretta. Ci mostrano invece un mondo che nasce già ricco di leggenda, già intriso di racconto e di favola: un mondo dunque che la capacità del narratore-disegnatore rende meraviglioso sin dalla sua origine. Non ha nessun interesse, Pratt, a scontrarsi con il reale, per fare ciò che faceva un Dino Buzzati, il quale non solo sognava remoti deserti dei tartari, ma riusciva a rendere favolosa persino Milano. L’immaginario di Pratt è interamente alieno, almeno per quanto riguarda i luoghi: sono le persone e la loro psicologia a rappresentare l’ancoraggio al reale.

Il racconto, si sa, è ellittico per sua natura. Non si può raccontare tutto, e raccontare è sempre selezionare ciò che è rilevante. Per questo Pratt, intimamente narratore, sceglie la tecnica più indeterminata e sfuggente quando arriva a costruire immagini a colori: l’acquarello. Creare illustrazioni è diverso dal disegnare vignette per una storia a fumetti. La vignetta è un momento di transito, fatta per essere letta passando immediatamente oltre. Ogni illustrazione è invece un piccolo mondo, che richiede un’attenzione specifica, concentrata, senza vie di fuga. L’illustrazione, come il dipinto, deve contenere in sé tutti i riferimenti, deve riuscire a farci sognare da sola – anche se per farlo può fare riferimento a racconti che ci sono noti, magari racconti a fumetti del medesimo autore.

E quando attorno al mondo immaginario di una storia iniziano a coagularsi centinaia di illustrazioni, quel mondo acquisisce un grado ulteriore di realtà. Proprio perché del nostro mondo, quello reale, si danno rappresentazioni visive (fotografie, dipinti, disegni), l’esistenza di rappresentazioni visive di un mondo immaginario ce lo fa sentire più reale, senza togliergli, però, l’alone mitico. E così il mito arriva a essere più vicino a noi. Gli acquarelli di Pratt inondano di ulteriore magia, dunque, un mondo che forse non ne avrebbe bisogno, perché già tanta ne ha di per sé, ma soprattutto traducono quel mondo magico dal reame remoto delle storie al dominio del familiare, di ciò che conosciamo e amiamo, e qui ci viene mostrato sotto nuova luce.

La mostra organizzata a Siena dal Santa Maria della Scala permette oggi al pubblico di vedere dal vivo, se non proprio questo altrove, almeno un numero molto grande delle tracce lasciate direttamente dalla mano del suo autore, attraverso quello che è stato giustamente definito un Periplo immaginario. Tra l’altro, l’intera Ballata del Mare Salato vi è visibile nelle tavole originali. Un sontuoso catalogo (presentato, tra l’altro, come l’inizio di una serie dedicata all’intera opera di Pratt) permette di portarsi a casa quasi 500 acquarelli, realizzati da Pratt tra il 1965 e il ’95.

Daniele Barbieri

Hugo Pratt. Periplo immaginario

Siena, Palazzo Squarcialupi

24 marzo/28 agosto 2005

28 Agosto 2013 | Tags: diario d'India, India | Category: viaggi | E infatti e’ piovuto. A scrosci da gran temporale, poi fino fino per un po’, e poi ancora a scrosci, e poi e’ calato in un gocciolamento sporadico che e’ proseguito tutto il giorno. La temperatura e’ scesa a un livello accettabile. Il livello di merda di vacca nelle stradine e’ salito perche’ l’acqua le ha gonfiate e semisciolte. Basta camminare due secondi ammirando la bella guglia di un tempietto li’ sopra, che il piede fa splosh nel bel mezzo di una grande merda di vacca. E allora le acque del Gange diventano salutari anche per noi occidentali schifiltosi, perche’ rispetto al resto sono davvero pulite e purificatrici. Anche ieri mattina lungo giro verso il centro citta’ evitando i vicoli inondati, poi un po’ di shopping, e due chiacchiere con una coppia di italiani che ci avverte che la Brown Bread Bakery segnalata dal Lonely Planet in cui abbiamo mangiato la sera prima (piuttosto deludente: il pollo tandoori mi ha girato nello stomaco tutta la notte) e’ un falso. La Brown Bread Bakery vera e’ 10 metri piu’ in la’.

Insomma, evidentemente qui non c’e’ una legge che protegge i nomi commerciali, e questi hanno aperto un locale con lo stesso nome, lo stesso avviso (“Segnalato dal Lonely Planet”) e financo lo stesso menu’ (salvo avvisare, per gran parte delle portate, che questo non c’e’, arriva domani, e’ finito), 10 metri prima, e drenando quindi gran parte dei turisti che arrivano da li’ (che e’ la direzione da cui si arriva piu’ spesso). Hanno addirittura copiato la vetrina in basso.

Siamo andati a mangiare alla vera Brown Bread Bakery, dove in effetti il cibo e’ molto migliore, e si sta in una terrazza all’ultimo piano, con gran veduta sul Gange, dentro una fitta gabbia. Intorno, infatti, vive un’agguerrita tribu’ di scimmie, che non darebbero pace a chi mangia se non fossero tagliate fuori. Quindi: umani in gabbia a mangiare, e scimmie fuori, a guardarci. (si paga anche molto di piu’, pero’ hanno persino il formaggio!)

Niente tramonto. Il cielo e’ stato uniformemente coperto tutto il giorno, e verso sera e’ semplicemente calata progressivamente la luce. Alle sette io ero cotto. Ho preso un riscio’ e mi sono fatto portare all’hotel. Alle otto dormivo gia’.

Non so che cose mi stanchi tanto in questa citta’. Tutto e’ molto forte. Abbiamo trovato, quasi per caso, un bellissimo tempio nepalese, sulla riva del fiume, tutto intagliato nel legno, con di fianco una scuola di sanscrito. Un monaco ci ha indicato un anziano signore alla finestra, dicendoci di fotografarlo, perche’ quello e’ uno swamiji, ovvero un santo, un saggio. Anche li’ c’erano un sacco di scimmie. A un certo punto una scimmia abbastanza giovane si e’ lanciata su un’anziana signora seduta e la ha abbracciata da dietro come se volesse aggrapparsi alla mamma. Grido di spavento della signora, e poi tutti a ridere – e i ragazzi a lanciare sassi alle scimmie.

Da li’ qualcuno ci ha portato al ghat dove cremano i morti, quello piu’ importante. Ci voleva anche far prendere una barca, per vedere piu’ da vicino. A me e’ bastato arrivare dove sono arrivato, sulla riva dove c’era la fila dei cadaveri sulla barella di legno, tutti ricoperti di lustrini. In questa atmosfera surreale, mentre guardavo verso il fiume, mi sono sentito leggermente urtare e, girandomi, avevo il viso, scoperto, di un nuovo cadavere in arrivo proprio a pochi centimetri dai miei occhi.

Questione di un attimo. Poi anche la sua barella e’ stata appoggiata per terra, a fare la fila. E io, via. Ho gia’ disturbato abbastanza i morti indiani e i riti dei vivi. Quasi mi meraviglio che tollerino la presenza di turisti. Basta cosi’.

E basta cosi’, oggi, anche con Banaras (qui la chiamano tutti cosi’). Stasera si prende il treno per Khajuraho, che speriamo sia un po’ piu’ ridente. Sono un po’ soverchiato da questa esperienza. Forse non sono nemmeno del tutto in salute. Mangio poco. Direi che sono decisamente dimagrito. Mi mancano i miei, di riti. Anche scrivere queste righe e’ qualcosa che mi riporta a un contesto familiare, normale.

Dopo magari mi manchera’ l’India. Per adesso mi manca casa.

27 Agosto 2013 | Tags: diario d'India, India | Category: viaggi | Qui la vacanza si avvia al termine, ma in crescendo. Il Gange e’ sempre un poco piu’ alto, e ieri sera, per raggiungere un ristorante un po’ lontano, siamo stati costretti a un’affascinante gimkana per vicoletti poco illuminati (sino a perderci), perche’ la via diretta era invasa dall’acqua del fiume, sino al ginocchio (e nei vicoletti l’acqua non e’ proprio quella del fiume: solo a immaginare il mefitico miscuglio la mia coscienza di occidentale rabbrividisce). Poi, il nostro maitre ha previsto che nel giro di due o tre giorni l’acqua arrivera’ alla main road, dove sta il nostro albergo. Andremo a prendere il treno in barca.

In compenso, minaccia di piovere e non piove. Il maitre ha detto che quest’anno qui e’ piovuto molto poco. Il monsone si e’ sfogato sulle montagne, provocando questa piena inconsueta del fiume (quarant’anni, o piu’, che non era cosi’ alto). Quindi, fa un caldo bestia.

Ieri, andando in un paese qui vicino di cui non riesco a tenere a mente il nome, visitando i luoghi in cui il Buddha fece la sua prima predicazione, il caldo era tale che mi scendevano le gocce di sudore dappertutto. Pero’, cacchio! (si puo’ dire cacchio?) eravamo li’, sotto un ficus religiosa cresciuto da un rametto di un albero che si trova a Sri Lanka (e che io vidi molti anni fa), a sua volta ricavato da un rametto del ficus sotto il quale Siddharta ebbe la sua prima illuminazione sul rapporto tra desiderio e dolore, in un luogo a pochi chilometri da qui. Siate buddisti o no (e io no) vi sfido a venore in un posto del genere senza che un brivido vi corra costantemente addosso. Siddharta e’ stato un uomo di una sottigliezza di pensiero ineguagliabile. Prima che Platone fondasse la filosofia occidentale, lui era arrivato a conclusioni che sotto certi aspetti non sono lontane da quelle della Dialettica Trascendentale di Kant. E, comunque la si pensi, quel primo discorso ai suoi discepoli ha fatto la storia.

Attorno ci sono templi e santuari costruiti da tutte le nazioni buddiste dell’Asia: ovviamente i tibetani, i tailandesi, i giapponesi, Sri Lanka… Il discorso del Buddha, attorno al luogo sacro, e’ riportato molte volte in ciascuna lingua (e relativa scrittura) di tutte le nazioni in cui il buddismo e’ presente. Uno spettacolo di forme di scrittura differenti! (io sono piuttosto sensibile al tema)

Poi ci sono le rovine dell’antica citta’, distrutta dagli invasori musulmani nel XII secolo (sempre loro), con tutti i monasteri e gli stupa. E poi il museo, dove sta il capitello con i leoni che e’ il simbolo dell’India, e sta sulle monete.

L’altro ieri, invece, siamo stati oggetto di una ridicola truffa. Siamo partiti, per vedere la parte meridionale della citta’, e dopo poco abbiamo conosciuto un simpatico tipo, che parlava bene inglese, e si e’ presentato come bengalese, e (stranamente) non ci chiedeva dei soldi. Ci ha raccontato delle cose del posto in cui eravamo, della sua vita, del suo mestiere. Poi quando gli abbiamo detto che stavamo andando in un certo posto, ha detto che ci stava andando anche lui, e che ci accompagnava.

In breve e’ diventato la nostra guida, e ci ha in effetti accompagnato in posti che non avremmo trovato senza di lui. Poi ci ha aiutato a prendere un riscio’ per arrivare al palazzo del maharaja di la’ dal fiume, contrattando sul prezzo, ci ha portato a mangiare, rifiutando l’offerta di mangiare con noi (perche’ aveva gia’ mangiato, e non voleva farci sperperare denaro), e alla fine, quando siamo andati a vedere un museo (che lui gia’ conosceva) si e’ offerto di andare lui a comperare un oggetto che sapeva che stavamo cercando, e che lui sapeva dove prendere a un costo piu’ basso.

Cosi’ gli abbiamo affidato una piccola cifra, 400 rupie (5 euro), non sospettando nulla, anche perche’ non ci sembrava plausibile essere truffati per quell’importo. Piu’ probabile – ci sembrava – che ci chiedesse qualcosa alla fine per tutti i servizi (e tra quello, e un po’ di commissioni chieste nei posti dove ci aveva portato, probabilmente avrebbe guadagnato di piu’).

E invece e’ scomparso. All’ora dell’appuntamento non si e’ visto. L’abbiamo aspettato mezz’ora e niente. Il taxista ci ha fatto una faccia come per dire: e’ ovvio! Potevate capirlo anche prima. Si’, va bene, siamo italiani, quindi anche un po’ napoletani: ma cinque ore di lavoro per truffare cinque euro e’ qualcosa a cui non potevamo credere. Troppo ridicolo per essere vero!

Un’ultima osservazione. I vicoletti di Varanasi sono affollati, ma la dimensione e’ ancora umana. Ma le strade, specie verso sera, sembrano una specie di succo vischioso fatto di persone, vacche, cani, bici e motociclette, che scorrono in una direzione o nell’altra con un flusso localmente schizofrenico ma nel complesso regolare. E tu ci sei dentro e ne sei parte. Non avevo mai visto tanta gente stabilmente ammassata insieme. Stabilmente: cioe’ non in occasione di un particolare evento, ma perche’ questa e’ la norma. Un Gange di gente (e mucche, e cani, e biciclette, e riscio’ a pedali, e moto, e clacson, e clacson, e clacson…)

Ah, i tori di Varanasi sono i piu’ grandi che abbia visto in India. Stanno li’, in mezzo alla strada, tranquilli ed enormi. Tutti li scansano. Sono sacri, e loro sanno benissimo di esserlo.

|

Post recenti

-

Babel, Connessioni: due antologie

-

No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?

-

La spigolatrice callipigia

-

La disalterità di Lella De Marchi

-

Lo scrutare nel buio di Laura Liberale

-

Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni

-

Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti

-

Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet

-

Dopo Mafalda

-

Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)

-

Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale

-

Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti

-

Storie di polli e di donne sedute

-

La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)

-

Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere

-

Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)

-

Scrivono di me, su Bologna in Lettere

-

Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare

-

Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito

-

Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria

|

Some Books of Mine ------------------

------------------

------------------  ------------------  ------------------  ------------------

------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog

|

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti