15 Dicembre 2014 | Tags: estetica, poesia, poetiche | Category: estetica, poesia |  Ho appena partecipato a questo incontro interessante, organizzato da Bologna in Lettere, dove si è discusso sulla poesia contemporanea, e anch’io ho detto la mia. Me ne esco con un problema, legato a quello che ho detto in quella sede, ma più specificamente declinato sulle mie personali scelte di poetica. La mia riflessione si ricollega a quanto dice Biagio Cepollaro in un breve video che è stato mostrato in apertura dell’incontro, e che vi invito a guardare prima di continuare a leggere (sono solo 5 minuti). Ho appena partecipato a questo incontro interessante, organizzato da Bologna in Lettere, dove si è discusso sulla poesia contemporanea, e anch’io ho detto la mia. Me ne esco con un problema, legato a quello che ho detto in quella sede, ma più specificamente declinato sulle mie personali scelte di poetica. La mia riflessione si ricollega a quanto dice Biagio Cepollaro in un breve video che è stato mostrato in apertura dell’incontro, e che vi invito a guardare prima di continuare a leggere (sono solo 5 minuti).

Cepollaro ricorda quanto importante continui a essere l’opposizione adorniana tra arte conciliata e non conciliata, o pacificata e non pacificata (o anche, direi io, sempre riprendendo la terminologia di Adorno, tra un’arte che si rende conto di avere perso l’innocenza e un’arte che non se ne rende conto), e di come, sino agli anni Novanta, questo sia stato inteso dalla poesia italiana in termini di deriva del linguaggio e della sintassi, allontanamento da una naturale comprensibilità del discorso poetico. Sino a quando, dice ancora Cepollaro, questa strategia ha incominciato a ripetersi, a sclerotizzarsi, e c’è stato un diffuso rifiuto nei suoi confronti.

A partire da queste premesse, che condivido, il problema cui io, come autore, come poeta, mi trovo davanti è comunque quello di produrre un’arte non pacificata, consapevole della perdita della propria innocenza. Solo che non posso più utilizzare la formula della dissoluzione della sintassi, perché non funziona più – se mai ha funzionato in quanto tale. Oggi è invecchiata e a sua volta inserita nel meccanismo dell’industria culturale, almeno per quel poco che può succedere per il mondo un po’ estraniato e marginale della poesia.

Anzi, visto da oggi, io vedo quella strategia come una scorciatoia un po’ troppo comoda per arrivare al regno dell’arte non pacificata. Col che non intendo squalificare in sé il lavoro della neo-avanguardia, che ha comunque prodotto un certo numero di poeti di altissimo livello, e non solo nel gruppo ristretto dei Novissimi, ma cautelarmi rispetto alla loro maniera e soprattutto rispetto al loro epigonismo.

Tenderei ad annettere a questo insieme, ovvero a quello della scorciatoia, non solo le strategie di sovvertimento sintattico, ma anche quelle sostanzialmente neo-dadaiste di presentazione di objet trouvé, o di searched objects (leggasi googlism), in cui il distacco emotivo del poeta è messo in evidenza dal lavoro su materiali chiaramente esterni, chiaramente oggettivi, spesso utilizzati senza una particolare elaborazione – che correrebbe il rischio di inserire una marca di soggettività nel gioco – un po’ secondo il principio del collage.

Sto parlando in termini di poetica personale, non di estetica normativa. Cioè non escludo che queste strade possano ancora portare a risultati interessanti, e sono pronto ad accoglierli felicemente appena li incontro. Solo che, in primis, in linea di massima tendo a non incontrarli, cioè faccio fatica a trovarne, e, in secundis, non mi interessa personalmente percorrerle come autore. Da questo punto di vista, potrei dire, ho già dato, ho già fatto: sono cresciuto all’interno di quella temperie culturale, e tutta la mia produzione giovanile ne risente pesantemente.

Credo, oggi, che il lettore abbia diritto di avere un accesso immediato a quello che legge, ovvero che il componimento gli fornisca almeno un aggancio, un sospetto di comprensione alla prima lettura, che poi magari si rivelerà parziale, incompleto, o addirittura erroneo a una lettura più approfondita, ma che gli permetta sin dall’inizio un accesso ritmico, un ingresso in sintonia con il testo e le sue letture. In assenza di questa ricompensa immediata, per quale motivo il lettore dovrebbe impegnarsi, andare a cercare ulteriori ragioni di interesse, che si trovano soltanto con un vero e proprio lavoro di tipo critico, per quanto personale? L’impegno interpretativo è un investimento, che vale la pena di fare se il testo promette un’adeguata ricompensa, ovvero se abbiamo ragione di pensare che, oltrepassando l’ostica apparenza di prima lettura, troveremo un universo di affascinanti nessi significanti, con correlata emozione estetica. Ma se il testo non promette, oppure – peggio – se promette e poi non mantiene, perché dovremmo investire in termini di impegno e fatica interpretativa?

In tempi di vincente ideologia, come sono stati i decenni tra i Cinquanta e gli Ottanta del secolo scorso, questa disposizione all’impegno da parte del pubblico era più diffusa, perché più diffusa era l’idea che si dovesse investire intellettualmente per ottenere un risultato in termini di comprensione. Ma poi è stato il fallimento stesso di questo programma, che ha coinciso con il tramonto delle ideologie, che ha deluso il pubblico. Poetiche della complicazione sintattica o della citazione neo-dadaista, come furono quelle della neo-avanguardia, potevano funzionare in un contesto in cui l’impegno intellettuale era moneta corrente; ma funzionano molto meno quando questa stessa moneta è arrivata a svalutarsi pesantemente.

Queste strategie erano dunque scorciatoie per ottenere un’arte non pacificata, che funzionavano in quelle condizioni culturali. Oggi quelle condizioni non ci sono più, e la scorciatoia mi nausea un po’. La rispetto negli autori che l’hanno utilizzata in quegli anni in cui aveva senso utilizzarla. Ne diffido acutamente in chi continua a utilizzarla oggi.

Eccomi quindi di fronte al problema, che dovrebbe essere, io credo, il problema di chiunque scriva poesia oggi, anche se poi, la mia soluzione è semplicemente la mia, senza pretese di generalizzazione. Ma il problema, che è lo stesso per tutti, che uno se ne renda conto o no, è: come costruire un’arte non pacificata, senza utilizzare la scorciatoia asintattica o neodadaista? Come fornire un aggancio di comprensibilità al lettore senza rientrare nelle banalità di una tradizione, la quale non era banale in sé quando veniva prodotta, ma lo sarebbe oggi se riproposta nei medesimi termini?

Comprensibilità per il lettore non vuol dire soltanto che il lettore possa più o meno seguire la sequenza sintattica, ma che riceva anche la sensazione di essere di fronte a un testo poetico.

Un esempio di strategia alternativa (e un po’ meno scorciatoia) è quello dei poeti cosiddetti neo-metrici. In vari modi, con molte differenze tra loro, autori come Valduga, Frasca, Nove, costruiscono la poeticità con un esplicito riferimento al metro tradizionale, ma si mostrano non pacificati associando a questo recupero del metro tematiche e/o sintassi tutt’altro che tradizionali, in modo che il conseguente straniamento costruisca un effetto complessivo paradossale e un po’ provocatorio. Strategia interessante, che dà anche dei buoni risultati, ma che si lega comunque alla presenza di uno spirito dichiaratamente intellettualistico, quale quello che accompagna inevitabilmente le parodie. Restano escluse, da questa scelta, molte possibilità di registro, tra cui anche varie che interessano a me.

Altri poeti ancora si rifanno alla metrica tradizionale, in particolare all’endecasillabo, con spirito meno provocatorio, ma ugualmente utilizzandolo in maniera non convenzionale, come una sorta di macchina ossessiva e senza uscita. E’ il caso, per esempio, di Piersanti e di Fedele (ne parlo ampiamente nel saggio “Il vincolo e il rito”, sulla metrica della recente poesia italiana, uscito su L’Ulisse n.16 – anche più direttamente accessibile su Academia.edu). Pur apprezzando molto certi loro lavori, personalmente provo una certa paura nei confronti dell’endecasillabo, un verso troppo bello e troppo tradizionale per utilizzarlo senza un controllo continuo e faticoso, una continua attenzione al non renderlo tramite di forme antiquate e pacificate, nel senso adorniano di Cepollaro. Proprio per questo, io ho fatto sì una scelta metrica, ma studiata appositamente per non cadere inavvertitamente nelle maglie dell’endecasillabo, pur potendolo utilizzare trasversalmente, ma solo con studiata consapevolezza.

Il rapporto con la poeticità può riguardare temi, ricorrenza di formule, costruzioni ritmiche a qualsiasi livello (prosodico, fonetico, sintattico, lessicale, narrativo…). Il problema è che non se ne può fare a meno, se si vuole che il proprio testo possa essere riconosciuto come poetico, e possa entrare nel dialogo con altri testi poetici. D’altra parte, queste stesse forme portano con sé il rischio di un ritorno all’ingenuo, al pacificato, all’illusione dell’innocenza. La via per farne uso senza cadere nella trappola è stretta, e le scorciatoie non funzionano più.

Personalmente, ho fatto una scelta metrica, come riferimento di fondo; ma mi sono costruito un metro che potesse suonare non familiare a un orecchio italiano, un esadecasillabo che non è un doppio ottonario, ma che porta un accento obbligato sulla settima sillaba, oltre che, ovviamente, sulla quindicesima. Si costruisce in questo modo una regolarità prosodica che può essere recepita come tale, senza portare relazioni dirette con le sonorità dei versi tradizionali italiani. Il verso può essere usato sia come struttura chiusa e ossessivamente ripetuta, sia come struttura aperta con enjambement anche estremi, alla Rosselli, sia alternando i due modelli, a seconda delle necessità espressive, come una struttura musicale.

Su questa base, il discorso cerca di essere rigorosamente sintattico (anche se con possibilità occasionali di non chiusura di periodi, specie se lunghi e complessi), ma distaccato. Il lessico cerca di essere basso, colloquiale, o di innalzarsi verso lessici specialistici se necessario, ma evitando quelli poetichesi, a meno che una qualche formula tradizionalmente poetica non voglia diventare cuore stesso del discorso, e allora il distacco va manifestato straniandola, ripetendola, rendendola cellula di un’ossessione ritmica che la snatura. Questo permette di fare uso anche delle parole vietate e persino delle rime in cuore-fiore-amore-dolore.

L’esercizio sta in un periglioso equilibrio tra l’abbandono emotivo e il controllo intellettuale, tra il gioco stilistico e la partecipazione appassionata e profonda. Un’arte non pacificata, io credo, non è un’arte che evita le forme pacificate, standard, stereotipate, anche esaurite, ma che le usa mostrandole al contempo come tali, e sapendone estrarre quella cellula di vita vera che comunque ancora rimane in loro, come in ciascuno di noi, per quanto pervertito sia dalla vita nell’universo delle comunicazioni di massa di una società capitalistica avanzata.

Insomma, nella dicotomia adorniana tra Schoenberg e Strawinsky, là dove Adorno vedeva in Schoenberg il progressista, colui che si mantiene al di fuori della corruzione dell’industria culturale, e in Strawinsky un peccatore corrotto e contaminato, io vedo piuttosto nel primo un (comunque affascinante) aristocratico innamorato del passato e della tradizione, che cerca a tutti i costi le vie per innovarla conservandone l’essenza (quale Adorno stesso era, in fin dei conti), e nel secondo colui che ha davvero saputo costruire un’arte non pacificata, sporcandosi le mani con tutto quello con cui se le poteva sporcare, ma rimanendo sempre originale e in fin dei conti non compromesso, giocoso e appassionato.

8 Dicembre 2014 | Tags: poesia, Roberta Dapunt | Category: poesia |  Roberta Dapunt, da “Le beatitudini della malattia”  Roberta Dapunt, da “Le beatitudini della malattia”  Roberta Dapunt, da “Le beatitudini della malattia”  Roberta Dapunt, da “Le beatitudini della malattia” Questi versi di Roberta Dapunt (da Le beatitudini della malattia, Einaudi 2013) mi pongono un problema, etico, forse, più che estetico. Non ne è in questione la qualità stilistica, che è comunque alta (a parte, qua e là, qualche piccola aggettivazione forse di troppo, forse un tantino di maniera). Non è nemmeno questo dorato crepuscolarismo a farmi problema, ribadito componimento dopo componimento, quasi una discesa in un piccolo inferno senza dolore, fatto di piccole cose di campagna e di famiglia – certo non disforiche in sé, ma qui vissute quasi come se abbisognassero di una salvezza che non c’è. E si rimane a mezza luce, a mezza tristezza, a mezzo sentire, a mezzo patire. E sta tutto sommato proprio in questo l’aspetto godibile di queste poesie.

Mi fa problema però il troppo forte sentore di qualcosa che appartiene a un’altra epoca, quella dei Gatto, dei Bertolucci e dei Sereni (e con Sereni sto forse già eccedendo), ma non più in là di così. Intendiamoci: non ritengo affatto illegittimo rifarsi alla poesia di quegli anni. Quello che mi turba è che, attraverso questi componimenti, sembrerebbe che nella poesia italiana non sia mai più successo nulla dopo quegli anni. Quello che mi turba è che non c’è nessun dialogo con la poesia che è venuta dopo.

Sono abituato a pensare a un’opera d’arte come a qualcosa che è sempre anche un intervento in una conversazione con le opere precedenti o contemporanee, e (implicitamente e a posteriori) anche con quelle successive. Solo il lettore ingenuo la legge come qualcosa di assoluto, di intemporale, che ha valore esclusivamente nella misura in cui muove qualcosa al suo interno. In questi termini il lavoro della Dapunt sarebbe buono, indubbiamente, accostabile a quello dei suoi numi tutelari.

Ma per il lettore un po’ più scafato, la possibilità di essere mossi davvero, di essere com-mossi, dipende anche dalla relazione tra ciò che si sta leggendo e tutto ciò che si è già letto. In questo senso, nelle parole e nei versi pure sapienti della Dapunt, risuonano troppi echi già noti, ed è come se la sua voce mi arrivasse continuamente accompagnata dalla voce di poeti di un’altra epoca, senza nessuna distanza.

Se ci fosse, in qualche modo, una consapevolezza suggerita di questa vicinanza, una piccola gomitata, una strizzata d’occhio, già l’effetto sarebbe, per me, molto diverso. Potrebbe bastare una citazione esplicita, un qualche cambio occasionale di registro, un’uscita momentanea dal clima crepuscolare. Si manifesterebbe allora una distanza, cui basterebbe essere accennata. Nei termini del dialogo con i contemporanei, sarebbe come un accenno, fugace ma sufficiente, al fatto che si sa che cosa è successo dopo, ma lo si rifiuta. Potremmo concordare o meno con questa posizione, ma la poesia che la esprime comunque si posizionerebbe, manifestando la propria consapevolezza rispetto al presente.

Poiché questo qui non succede (o, almeno, io non sono in grado di trovarne traccia) non posso che leggere questi versi attraverso quella visione del mondo di sessanta e più anni fa, che era buona allora, ma rimane sospetta oggi. È del tutto lecito rifiutare quello che è successo dopo, ma bisognerebbe, implicitamente, dichiararlo. Altrimenti si rimane vittime di una fascinazione antistorica, come se la poesia di un’epoca, per il fatto semplice di essere buona poesia (e certamente lo era quella degli autori che ho citato) possa ergersi a modello della Buona Poesia in senso assoluto.

Il fatto è che le parole si consumano, negli anni. Per riprodurre la sua malinconia con quella stessa efficacia non si possono usare le parole che usava Bertolucci nei suoi anni. Altrimenti non solo i piccoli aggettivi eccessivi che abbiamo criticato qui, ma proprio il tutto è finzione, maniera – e passi la maniera dichiarata, esplicitata, per esempio, dei neo-metricisti, pur essendo spesso irritante e poco concludente. Se non si mostra consapevolezza, se si scrive così perché davvero si sente così, si è prigionieri di un sogno già passato, che non ci appartiene più – anche quando si è davvero bravi a farlo. Si è scambiato per universale qualcosa che ha avuto il suo tempo e il suo luogo.

C’è del nuovo e c’è del bello, editoriale di Daniele Barbieri. C’è del nuovo e c’è del bello, editoriale di Daniele Barbieri.

Se avessimo nominato “il grande Bach” a un qualsiasi ascoltatore di musica di buona cultura della seconda metà del Settecento, la sua mente sarebbe probabilmente corsa, nella maggior parte dei casi a Carl Philipp Emanuel, in un’ampia minoranza (tra cui il giovane Mozart) a Johann Christian, e magari qualcuno, particolarmente colto, avrebbe persino pensato al loro fratello maggiore Wilhelm Friedemann, grande e sfortunato contrappuntista. A nessuno sarebbe venuto in mente il loro padre, il “vecchio parruccone” Johann Sebastian, buono al massimo per capire bene il contrappunto, certo non come musicista da eseguire per il pubblico godimento.

Per trovare qualcuno che apprezzi il vecchio Bach come musicista degno di essere pubblicamente eseguito, bisogna aspettare il pieno Romanticismo, quando Felix Mendelssohn Bartholdy ne fa eseguire per la prima volta da un secolo, nel 1829 a Lipsia, una versione abbreviata e dai tempi romanticamente lentissimi della Passione secondo Matteo. Da quel momento in poi la fama del “vecchio parruccone” non fa che crescere, sino a diventare, intorno al 1920, il modello dellanuova musica ipotizzata da Arnold Schoenberg, con una dodecafonia tutta costruita sui moduli compositivi bachiani. Anton Webern, pochi anni dopo (nel ’36) eseguirà persino una trascrizione, nel suo stile puntillista, di un ricercare a sei voci dall’Offerta Musicale. Nei seminari di Darmstadt, infine, dal 1946, non solo uno dei docenti sarà l’organista (e quindi anche solo per questo bachianamente ispirato) Olivier Messiaen, ma il più importante (negli anni successivi) degli allievi, cioè Pierre Boulez, svilupperà la propria, in seguito influentissima, teoria musicale, a partire dalle meditazioni bachiane di Schoenberg.

Se si conosce questa storia, la domanda sull’innovatività della musica di Johann Sebastian Bach diventa perlomeno imbarazzante. Per i suoi contemporanei e immediati successori, Bach è soltanto un grande tecnico, ma la sua musica è tutta rivolta al passato, senza scampo. Ci vuole quasi un secolo perché qualcuno si accorga degli elementi di (straordinaria) novità in essa contenuti, e da allora a oggi se ne è continuati a trovare sempre di nuovi. Si potrebbero però anche descrivere le cose in un altro modo, continuando a considerare il vecchio Bach come un musicista rivolto al passato, e separando la qualità (comunque straordinaria) della sua musica dal suo eventuale carattere di novità. Come dire: non c’è bisogno di pensare che Bach sia stato un grande innovatore (quali per esempio sono certamente stati Mozart e Beethoven) per considerarlo un grande musicista. Novità e grandezza sono due variabili indipendenti, e, come ebbe a dire crudelmente Rossini della musica di un giovane e imprudente postulante che lo disturbava per chiedergli un giudizio, “C’è del bello e c’è del nuovo nella sua musica, ma il bello non è nuovo, e il nuovo non è bello”.

Date queste premesse, possiamo davvero parlare del nuovo in poesia, come in qualsiasi altra arte?…

Prosegue qui, su Versante ripido.

24 Novembre 2014 | Tags: estetica, Omero, poesia | Category: estetica, poesia |  26 settembre 2014 Un altro pensierino. Quando ho visto questa foto, ho capito perché Omero era cieco.

La foto me l’ha fatta Valentina Gaglione, a una lettura-performance di Claudia Zironi, in cui intervenivo in veste di critico. Non sapevo di essere fotografato, non era in nessun modo nella mia mente in quel momento di poter apparire in un’immagine. La mia mente era interamente concentrata nel difficile compito di recitare a memoria un testo poetico in latino, che faceva parte del mio discorso. I miei occhi erano chiusi e l’espressione concentrata perché la mia attenzione era tutta lì, alle parole difficili che dovevano uscire una dopo l’altra con il ritmo giusto e la giusta espressione.

Credo che, agli occhi dei presenti, più o meno la stessa espressione la dovesse avere anche Omero, o gli aedi suoi compari, quando ricordavano semi-improvvisando i versi epici, tutti concentrati al proprio interno, sulla parola a venire e sulla sua espressione. E’ per questo che Omero era cieco: poeta non meno mitologico dei personaggi da lui cantati, non era possibile rappresentarselo che così, privo della vista, un organo inutile, anzi inutilmente distraente per qualcuno che esiste (almeno nel mito) solo per cantare versi.

10 Novembre 2014 | Tags: Maurizio Cucchi, poesia | Category: poesia |  Maurizio Cucchi, da “Malaspina”, Lo Specchio Mondadori 2013  Maurizio Cucchi, da “Malaspina”, Lo Specchio Mondadori 2013  Maurizio Cucchi, da “Malaspina”, Lo Specchio Mondadori 2013 Questo libro di Maurizio Cucchi mi pone un bel problema. Eccolo qui: mi è capitato di apprezzare i versi di Cucchi in passato, e per questo motivo ho recentemente investito ben 16€ per acquistare questo Malaspina (Mondadori, Lo Specchio, 2013). Poi l’ho letto, l’ho riletto qua e là per controllare, e gli ho dato un’ultima rilettura per sicurezza prima di scrivere questo post. In nessuna delle letture i componimenti di Cucchi hanno mosso qualcosa dentro di me che mi facesse pensare di poter esprimere parole di apprezzamento. In termini bassamente economici, uno spreco di denaro e di tempo.

Se fosse il libro di uno sconosciuto, l’avrei già messo via e probabilmente dimenticato. Ma si tratta di Cucchi, ed è questo a porre il problema: si tratta davvero di un libro inutile, oppure sono io che non capisco qualcosa di fondamentale? (mentre altri lettori, presumibilmente lo capiranno, e conseguentemente ne godranno)

Il libro è basato su una serie di ricordi, il che, in sé, non è né positivo né negativo. Un ricordo, come tanti altri temi, può scatenare il coinvolgimento del lettore. Ma qui, dopo neanche tante pagine, la sensazione dominante è simile a quella che si prova quando si è di fianco a qualcuno che ti racconta qualcosa in cui non riesci a trovare alcun motivo di interesse, e ti domandi: ma perché me la racconta? Deve solo sfogarsi (e allora, magari per amicizia, decidiamo di pazientare e comprendere) oppure ritiene davvero di poter risvegliare il mio interesse con questo? e in che modo?

Certo, i lettori non leggono poesia per amicizia, e nemmeno per sapere i casi personali del poeta. Qui il tutto appare così irrilevante che forse bisogna evocare lo spettro del minimalismo, ovvero pensare che l’operazione sia volutamente ininteressante, piana, fiacca, perché attraverso questa neutralità o scarsa significatività si intende far passare il vero discorso. Eppure, pure con questo escamotage, questo vero discorso non riesco proprio a coglierlo, e continuo ad annoiarmi.

Che cos’è che non colgo? C’è davvero qualcosa che non colgo? E che cosa c’è nella poesia che invece mi coinvolge (anche quella minimale, quotidiana, basata su minuzie) che qui radicalmente manca? Un esempio trasversale potrebbe essere la scrittura di Valerio Magrelli, la quale assai spesso non parla di nulla, e non dice nulla a proposito di alcunché salvo se stessa; eppure questo vuoto autoriflessivo riesce a essere, per me, coinvolgente. Magrelli mi fa arrabbiare a volte, perché tanto spesso il suo sembra un gioco sul giocare sul nulla, un inutile lancio di dadi; e tuttavia, nonostante tutto, questa inutilità riesce a sommuovermi, talvolta persino a commuovermi, e quindi inutilità non è, in verità. Solo sottigliezza, provocatoria sottigliezza.

Con questo Cucchi, l’interpretazione in questi termini non funziona, non regge. Continuo a ritrovarmi di fronte alla mancanza di interesse. Forse è davvero soltanto un libro sbagliato. Ma che cosa ci avrà visto l’autore? O non sarà solo la presunzione che ciò che è struggente per lui (come i ricordi d’infanzia) lo debba essere naturalmente per tutti? Insomma, un peccato di narcisismo del poeta; oppure, viceversa, la semplice incompetenza del lettore?

E poi: è questo il brutto? Non la semplice inconsistenza, ma l’inconsistenza di qualcosa da cui ti aspettavi una certa consistenza. Eppure non mi viene nemmeno da dire che è brutto, questo libro. Piuttosto, non è, non c’è, almeno per quanto mi riguarda.

Nel frattempo c’è stato Ex.it Materiali fuori contesto, ad Albinea, e questo porta nuova acqua al discorso dei post precedenti (sono gli ultimi tre – oltre a questo – sotto il tag identità). Nel corso del dibattito sugli spunti critici sono intervenuto due volte. Nel frattempo c’è stato Ex.it Materiali fuori contesto, ad Albinea, e questo porta nuova acqua al discorso dei post precedenti (sono gli ultimi tre – oltre a questo – sotto il tag identità). Nel corso del dibattito sugli spunti critici sono intervenuto due volte.

La prima volta riprendevo uno spunto di Paolo Giovannetti che esprimeva (tra altre interessanti considerazioni) una qualche stanchezza per una poesia che abbia sempre bisogno del supporto della critica (che interpreti e spieghi) per arrivare al suo pubblico. Mi è venuto da dire che non è così dappertutto. Non, per esempio, nel mondo di lingua spagnola, specie in America Latina, dove ci sono addirittura paesi, come il Nicaragua, in cui la poesia ha più lettori del romanzo. Mi verrebbe semmai da dire che l’Italia, con altri paesi europei, rimane vittima dell’osservazione di Adorno, per cui non potrebbe più esistere un’arte innocente, e non tanto perché c’è stata Auschwitz (come in una sua prima affermazione) quanto perché è la stessa struttura della produzione estetica di massa a renderla impossibile. Proprio per questo l’arte (tra cui evidentemente la poesia) sarebbe condannata a riflettere su di sé (una volta persa l’innocenza) per non diventare inautentica, falsa coscienza, credendo vanamente di poter recuperare un’irrecuperabile innocenza.

Riprendendo poi Paolo Zublena, che aveva contrapposto soggetto e soggettività, dicevo che l’opposizione andrebbe secondo me formulata piuttosto nei termini lacaniani, secondo cui intanto il soggetto è semplicemente il soggetto dell’inconscio, e quindi qualcosa che vive già in una dimensione pubblica, sociale (trovando la sua differenza specifica non in una identità autocosciente, ma semplicemente nel diverso modo in cui in ciascuno si organizzano specificamente delle istanze collettive). In secondo luogo, sempre per Lacan, l’io (il moi) è invece una sovrastruttura alienata, della quale, comunque, non si può fare a meno – e al massimo si può riconoscere la sua natura alienata.

Ma se l’io, pur alienato e sovrastrutturale, c’è, perché inibire alla poesia la facoltà di esprimerlo (fatto salvo che esprime sempre e comunque il soggetto – ma questo in sé non produce lirica)?

D’altra parte io stesso non ne posso più di una poesia che necessiti della critica per essere compresa, e mi piacerebbe tanto poter essere innocentemente lirici. Ma poi, quando guardo i prodotti che cercano di essere davvero tali, in verità mi sento raggelare, tanta è la falsa coscienza (di solito involontaria) che si aggira in loro. Da questa ambivalenza, come si esce? Oppure, da questa ambivalenza è possibile uscire?

Nel secondo intervento citavo inizialmente Alfredo Giuliani (lo cito un po’ troppo spesso, anche in queste pagine) che, nell’Introduzione alla edizione 1965 de I Novissimi, definiva la riduzione dell’io come “l’ultima occasione storica di esprimermi soggettivamente” – un’espressioni in cui vanno notati sia l’io che il soggettivamente, i quali fanno evidentemente riferimento a due entità differenti.

A questo punto, visto che qualcuno aveva parlato di musica, mi è venuta alla mente l’estetica di Eduard Hanslick, ovvero quell’estetica musicale sviluppata a fine Ottocento che ha fatto piazza pulita dell’idea romantica della musica come espressione delle emozioni e dei sentimenti dell’io, sostenendo non tanto che la musica non possa esprimere emozioni e sentimenti, quanto che non ha nessuna necessità di farlo, e può essere interessante anche senza esprimere alcunché. Non è un formalismo, come pure molti l’hanno interpretato, perché, anche se l’espressione non è più il cuore del problema, alla musica viene riconosciuta la possibilità di provocare in chi l’ascolta emozioni e sentimenti (indipendentemente dal fatto che sia o meno espressione delle emozioni del suo autore). L’accento, insomma, si sposta sulla ricezione e sugli effetti di senso prodotti dal testo musicale.

L’estetica di Hanslick è stata importante al punto da generare la pittura astratta, poiché Wassily Kandinsky ne era un appassionato lettore, ed è dall’idea di un’arte non figurativa (come la musica) in grado di produrre reazioni estetiche nel suo fruitore che può nascere quella di una pittura non figurativa che funzioni al medesimo modo. Nel mondo della poesia italiana sembra che, almeno sino agli anni Sessanta, non venga in mente a nessuno che la poesia potrebbe non essere letta come espressione del proprio autore; e anche dopo quella data le contrapposizioni sono ambigue. Per esempio la stessa espressione di Giuliani riportata qualche riga sopra sembra tradire una necessità di – comunque – esprimersi soggettivamente, per quanto con forme nuove e meno fruste.

Con un bel cambio di prospettiva, potremmo assumere oggi radicalmente la posizione di Hanslick e sostenere che la relazione tra testo poetico e soggettività (che in gioco sia il soggetto – quasi collettivo – dell’inconscio, oppure l’io alienato) è del tutto irrilevante, perché l’io è in poesia comunque un effetto testuale, la cui presenza è giustificata o meno dalla coerenza con il resto del discorso. In altre parole, l’io potrà essere assente o viceversa dominante, purché questo sia coerente con il resto della costruzione, e il testo produca su di me lettore qualche effetto emotivo interessante (dove emotivo va inteso nel senso più ampio possibile, che non esclude affatto l’emotività di natura intellettuale; e però nemmeno, d’altra parte, quella più istintiva e animale).

Se assumiamo questa posizione che privilegia l’effetto sul lettore, tutta la problematica della riduzione dell’io, o dell’espressione della soggettività appare ridursi sin quasi a scomparire, e con essa scompare anche il dilemma (l’ambivalenza) di cui parlavo alla fine del mio primo intervento. Questo ad Albinea non sono arrivato a dirlo, come non sono arrivato a dire le conclusioni a cui giungerò di qui in poi. Insomma, in questa prospettiva, soggettività o oggettività, espansione lirica o riduzione dell’io appaiono semplicemente come strumenti retorici per produrre effetti di senso (o effetti emotivi, il che non è molto diverso), strumenti a disposizione del poeta per la propria operazione di costruzione.

Attenzione! Questo non comporta che il testo poetico non possa più essere un testo spontaneo, dovendo piuttosto essere sempre progettato a tavolino con grande consapevolezza degli effetti di senso. A parte che l’idea stessa di spontaneità è un’espressione del pregiudizio romantico secondo cui la poesia sarebbe espressione dell’io – e perdere spontaneità sarebbe ridurla a calcolo. La dimensione progettuale, calcolata, non è in verità né implicata né esclusa da una visione della poesia che privilegi l’effetto sul lettore. Il poeta potrebbe anche aver scritto di getto, cercando di affiatarsi con lo Zeitgeist, e limitando l’intervento ragionato a qualche limatura successiva: questo, a priori, non renderebbe la sua poesia più soggettiva (e nemmeno più oggettiva, peraltro). Oppure potrebbe aver progettato tutto, come dichiarò Edgar Allan Poe (il più romantico dei Romantici) a proposito del suo poemetto The Raven.

Questa conclusione non coincide con quella del post di lunedì scorso, ma è comunque coerente o compatibile con quella. Là si riconosceva che la sensazione di presenza del noi (o di riduzione dell’io) è un effetto della qualità poetica, e non una sua causa o ragion d’essere. Qui si sostiene che si tratta di un effetto di senso del testo, non la testimonianza di un atteggiamento emotivo dell’autore. Certo, di per sé, la sensazione, prodotta dal testo, di presenza del noi (o di riduzione dell’io) non basta a garantirne la qualità; mentre una buona qualità del testo poetico, anche quando basata sulla costruzione di un effetto di presenza dell’io, richiama comunque la presenza del noi – perché trascende la dimensione semplicemente individuale.

Mi viene da dire, insomma, che il dibattito sulla riduzione dell’io, e sulla lirica e il suo eventuale oltrepassamento o negazione, è in verità basato su un equivoco tardoromantico, quello che Giuliani perdura parlando di “esprimersi soggettivamente”. Se l’io che si esprime attraverso un componimento poetico viene considerato soltanto come un effetto di senso testuale (e non come rappresentazione o testimonianza del poeta), che bisogno c’è di discuterne la legittimità? Sarà legittimo se retoricamente funziona; e sarà legittima la sua assenza se funziona quella.

Mi domando come ho potuto non accorgermene prima. In altri campi sostengo questa tesi da anni. Sembra che in poesia il dibattito dominante mi abbia accecato, mi abbia condotto nel suo alveo senza lasciarmi alternative se non quelle previste dei termini stessi del dibattito: ma sono i presupposti di questi termini ad essere sbagliati, e il dibattito stesso di conseguenza non lascia uscite.

Tornando alla falsa coscienza che emergerebbe da tanta (non tutta) poesia “innocente” o “ingenua”, certo anche quella è un effetto di senso, non c’è dubbio, e pure un pessimo effetto di senso. È naturale perciò che mi faccia raggelare.

Il discorso è incominciato qui, e proseguito qui, ma le domande non sono finite. Se assumiamo il soggetto come costruito dall’ambiente, e l’io come sovrastruttura alienata, nonché la scoperta di tutto ciò in un percorso filosofico che va da Peirce e Nietzsche, attraverso Freud, sino a Lacan e oltre, ci apparirà ancora più strano che la poesia della modernità, dall’Ottocento in poi, si sia caratterizzata attraverso un crescente dominio proprio dell’io. Il discorso è incominciato qui, e proseguito qui, ma le domande non sono finite. Se assumiamo il soggetto come costruito dall’ambiente, e l’io come sovrastruttura alienata, nonché la scoperta di tutto ciò in un percorso filosofico che va da Peirce e Nietzsche, attraverso Freud, sino a Lacan e oltre, ci apparirà ancora più strano che la poesia della modernità, dall’Ottocento in poi, si sia caratterizzata attraverso un crescente dominio proprio dell’io.

Non è solo il Romanticismo a esaltare l’io. Lo stesso imporsi del verso libero è dovuto alla richiesta di un’espressione meno vincolata da regole, e in grado di utilizzare più liberamente il ritmo come elemento espressivo, anziché come gabbia di riferimento, ovvero metrica, come era stato nella tradizione. Di nuovo, l’espressione riguarda la possibilità dell’io di manifestarsi, come fa notare Guido Mazzoni a pagina 212 del suo Sulla poesia moderna (Il Mulino, 2005) (più ampiamente, della posizione di Mazzoni in merito ho parlato qui):

L’immagine del mondo che la maggior parte delle poesie moderne rinvia al lettore è di tipo narcisistico. Uso questo termine nell’accezione di Christopher Lasch: caratteristica del narcisismo, come istanza psichica e come atteggiamento esistenziale, è l’idea che il piacere, la felicità, il senso della vita non vadano ricercati nel confronto col mondo esterno, nella lotta per la conquista di beni materiali o simbolici, ma in una difesa tenace dell’indipendenza emotiva, ottenuta proteggendosi dalle passioni centrifughe, depotenziando i rapporti con gli altri e cercando di “essere se stessi” o, tutt’al più, di “esprimere se stessi”. Emanano un’immagine del mondo manifestamente narcisista il centro lirico e la periferia occupata dalla poesia pura: nei testi del primo, l’io racconta frammenti di vita personale in una forma carica di espressivismo; nei testi della seconda, l’io cerca di costruire una realtà soggettiva priva di contatti con il modo ordinario di fare esperienza delle cose. Ma anche la poesia dall’andamento narrativo o riflessivo, che pure sembrerebbe avere caratteristiche diverse, non potrebbe esistere senza una forte dose di quell’indecifrabilità che è il primo segno della chiusura egocentrica, come dimostra il fatto che due secoli di long poem antilirico non siano riusciti a scalfire, nel senso comune dei lettori, l’idea che il genere mimetico della letteratura moderna sia il romanzo, e non la scrittura in versi.

L’obiezione di Mazzoni investe assai più della “maggior parte delle poesie moderne”. Se assumiamo che “l’indecifrabilità” sia davvero “il primo segno della chiusura egocentrica”, anche buona parte della cosiddetta poesia di ricerca, compresa la Neoavanguardia e l’oggettivissimo Balestrini, finiranno a far la parte del narcisismo. Non vedo bene che cosa davvero ne possa restare fuori.

D’altra parte, uno degli aspetti che caratterizzano la modernità in generale, almeno in Occidente, è proprio la crescita del senso dell’io, narcisismo incluso. Una buona obiezione consisterebbe allora nel far notare che una poesia che esprima il proprio tempo non può esimersi dall’esprimere l’io, narcisismo alienato (alla Lacan) incluso. La (parziale) contro-obiezione sarebbe allora: d’accordo, la poesia dovrebbe sì esprimere l’io e il narcisismo, ma dal punto di vista di una consapevolezza del suo stato alienato. In alternativa, la poesia può anche esprimere altro dall’io, ma stando bene attenta a non reintrodurre attraverso le forme dell’espressione quello che tiene sotto controllo nelle forme del contenuto.

Non so. Ho l’impressione che da questa strettoia non si esca, e che il vicolo sia cieco. D’altra parte è lo stesso Lacan a definire sì l’io come un’alienazione, ma ammettendo insieme il fatto che si tratta di un’alienazione necessaria; ovvero che della sovrastruttura dell’io non possiamo in realtà fare a meno. E se non ne possiamo fare a meno nella vita, come potremmo farne a meno in poesia? Tanto più quando la poesia deve esprimere una realtà, la nostra, in cui l’io narcisistico è forte.

Proviamo allora a ribaltare i termini, e a pensare che quello che conta non sia tanto togliere di mezzo l’io, ma metterci dentro la comunità, rappresentare, o meglio esprimere la comunità. Uno dei ruoli della metrica nella poesia tradizionale era proprio quello di rappresentare la comunità, attraverso delle convenzioni diffuse di cantabilità, o attraverso l’implicita ritualità che la metrica tradizionale comporta. Peccato che la riproposizione della metrica tradizionale non funzionerebbe, oggi – se non dove la cantabilità è cruciale, ovvero ai confini della poesia, o appena fuori, cioè nella canzone musicale! Non funzionerebbe perché oggi quella metrica non ci rappresenta più, se non in casi molto particolari, o come parodia.

In questa prospettiva, non si tratterebbe più di ridurre l’io, tanto per citare il solito Giuliani, quanto di espandere il noi. La riduzione dell’io può essere una conseguenza di questa espansione del noi, ma può anche non esserlo, e l’io può benissimo far parte del noi. Insomma, non dobbiamo concentrarci sull’esclusione dell’io; perché non è quello il punto cruciale. Se l’attenzione è sul noi, l’io risulterà comunque inquadrato criticamente.

Ma che cosa vuol dire espandere il noi, o porre l’attenzione sul noi, in poesia? Una strategia a basso costo si chiama poesia civile: il noi ne è l’oggetto esplicito del discorso. Si tratta di una strategia a basso costo perché è anche, di per sé, a basso rendimento. Quello che rende affascinante i versi di Fortini, o quelli di Pasolini, non è il fatto che parlino di temi politici, ma il modo in cui lo fanno – e, per esempio, la particolare attenzione alla problematica metrica, alla ricerca di una strategia di identificazione con il collettivo. La maggior parte della poesia civile che si scrive oggi serve sostanzialmente a lavare la coscienza dei suoi autori: al di là del tema sociale, il narcisismo e i luoghi comuni la attraversano continuamente.

Rendere la poesia oscura, di difficile lettura, è un modo per nascondere il narcisismo e i luoghi comuni che a un occhio più attento non risultano affatto nascosti. Certo, così come non tutta la poesia civile è paccottiglia, nemmeno tutta la poesia oscura e difficile lo è; ma almeno la prima ha un noi come riferimento, ma la seconda? (giusto per dare qualche riferimento, nella poesia oscura e difficile non metterei nessuno del gruppo dei Novissimi, né ci metterei Adriano Spatola o Corrado Costa, ma ci starebbero benissimo vari epigoni della neo-avanguardia – come peraltro gran parte dell’ermetismo) In ogni caso, l’oscurità non è in sé un peccato mortale: solleva, però, dei legittimi sospetti. La poesia ha diritto di essere incomprensibile, anche se non è proprio opportuno che lo sia.

Forse abbiamo di nuovo bisogno di un ribaltamento di prospettiva. Vedendo le cose in un altro modo, forse quando la poesia funziona, quando è buona, quando possiamo definirla bella, è proprio quando è riuscita ad attingere alla dimensione del noi, comunque abbia trattato l’io. Se la poesia è buona, è perché ci possiamo identificare in lei; è perché esprime qualcosa che riguarda tutti, che siamo uno per uno (in quelli che ci paiono i nostri privati sentimenti) o che siamo tutti assieme.

In questo ribaltamento di prospettiva, allora non ha più senso cercare la ricetta per espandere il noi. Il noi si espande quando la poesia è buona, e non c’è una ricetta per questo. Ci sono corsi di scrittura, suggerimenti d’azione (tra cui l’aver letto tanta poesia di altri), dibattiti anche feroci: tutte cose utili, ma nessuna determinante.

Se questo è vero (e il se è d’obbligo), allora non serve la riduzione dell’io come programma, non serve la poesia civile come tema esplicito, non serve il sovvertimento della sintassi come tecnica. Sono possibilità che alla poesia restano (cioè non vanno escluse) ma è inutile utilizzarle programmaticamente, cioè come elementi della propria poetica di autore. La lezione di Peirce e Nietsche, Freud e Lacan, è recepita dalla poesia quando la sentiamo come collettivamente importante, non quando percepiamo l’espressione appassionata dell’io – la quale ci potrà anche essere, ma non è di per sé quello che conta. Non ha senso essere contro la lirica, ma nemmeno essere per la lirica; che una poesia sia lirica o meno è irrilevante per il giudizio se sia o meno una buona poesia. In questo senso siamo oltre la lirica.

Quanto ai confini del noi, io sto con Gregory Bateson (altro nome da aggiungere alla lista di cui sopra): non solo la comunità in cui viviamo è noi, non solo l’umanità, non solo la natura vivente.

Nel post di lunedì scorso parlavo della visione del soggetto come costruzione di segni, un interno che in realtà è un esterno, nonché dell’io, o autocoscienza, come una sovrastruttura di questo soggetto, in cerca di un’impossibile auto-coerenza. Citavo al proposito Peirce e Lacan, ma poi potrei citare anche altri, più vicini a noi. Nel post di lunedì scorso parlavo della visione del soggetto come costruzione di segni, un interno che in realtà è un esterno, nonché dell’io, o autocoscienza, come una sovrastruttura di questo soggetto, in cerca di un’impossibile auto-coerenza. Citavo al proposito Peirce e Lacan, ma poi potrei citare anche altri, più vicini a noi.

Questa visione del soggetto e dell’io si oppone, evidentemente, a quella antica e a quella cartesiana, che, in vario modo, contrappongono una res extensa, il mondo, la natura, a una res cogitans, l’autocoscienza, la mente. Questa dicotomia non esiste: la boutade di Rimbaud, “Io è un altro”, è preoccupantemente vera. Essere alienati, per Lacan, è non rendersene conto, e pensare di possedere davvero un’arena interna di cui si è padroni.

Ora la domanda è: la poesia può, o magari deve, recepire questa posizione rispetto all’io? Che senso ha parlare di lirica, cioè di espressione dell’io, se l’io è un’illusione? E chi ancora scrive lirica sta davvero sbagliando tutto? Oppure in che senso ha ancora senso scrivere lirica? Quando Alfredo Giuliani parlava di riduzione dell’io (come “l’ultima possibilità storica di esprimermi soggettivamente”) stava parlando di questo?

Proseguendo con le perplessità. La posizione di Peirce e Lacan non è storica. Il soggetto è sempre stato una costruzione, anche al tempo di Saffo. Questo vuol dire che la lirica greca è uno sbaglio? Presumibilmente no. Saffo scriveva, ovviamente, basandosi sulle convinzioni del suo tempo. Ma per noi, oggi, che lo sappiamo, allora la lirica è uno sbaglio? E se un poeta non ha studiato filosofia, e non sospetta nulla di tutto questo, continuando a crogiolarsi nella dominante vulgata cartesiana, è già solo per questo un cattivo poeta? Presumibilmente no, ma forse sarà un poeta un po’ anacronistico, o forse ci lascerà la facoltà di interpretarlo come se scrivesse da dentro l’illusione, come se potessimo ancora crederci davvero.

E cosa vuol dire, oggi, scrivere poesia essendo consapevoli della relatività del soggetto, e della superficialità alienata dell’io? C’è una forma specifica di questa post-lirica?

Aggiungiamo che, se l’io è un’illusione, allora si tratta di un’illusione progressivamente sempre più dominante in Occidente, di cui tutti in misura maggiore o minore, siamo vittime, anche quando dell’illusione siamo consapevoli. Una poesia che agisca dentro l’illusione, rendendone conto, ma senza consapevolezza del suo essere tale, sarà accettabile? Oltre certi limiti è certamente anacronistica, come dicevamo sopra (il che non significa, di per sé, che sia cattiva poesia); ma parlare dell’io è comunque anacronistico? Forse se la poesia ci permette di essere letta come se (nei termini di cui sopra) allora l’anacronismo scompare, o almeno si riduce?

Certo, gran parte della lirica del passato appare, se vista con questi occhi, ingenua. Ma tale, se ci leviamo il paraocchi dell’adorazione feticistica del passato, ci appare anche la statuaria della Grecia antica. Ma questo non toglie nulla alla grandezza di Fidia, che va comunque valutato pensando al suo tempo, e non si può trasfondere così com’è nel nostro. Ne era ben consapevole persino Antonio Canova, le cui capacità tecniche sono paragonabili a quelle di Fidia, e che viveva in un’epoca in cui riproporre il classicismo aveva senso; ma Canova sapeva benissimo che una bella statua neoclassica andava comunque interpretata in un modo differente da una bella statua classica – e che parte della differenza stava proprio nella perdita irreparabile di un’ingenuità.

Sul soggetto, oggi, non siamo più ingenui. Possiamo perdonare i poeti che continuano ad esserlo? E se possiamo, in che misura li possiamo perdonare? Certamente non del tutto. L’ignoranza, almeno in qualche misura, va pagata.

(altre riflessioni, di tono un po’ diverso, ma sullo stesso tema, si trovano qui)

6 Ottobre 2014 | Tags: Dino Campana, enjambement, poesia | Category: poesia |  Con l’enjambement, una clausola che noi sentiamo unitaria, da dire tutta di seguito, si trova divisa dall’acapo di fine verso. La clausola può essere sentita come unitaria perché ci sono un sostantivo o un aggettivo solitamente legati, perché c’è un nome preceduto da un dimostrativo o addirittura da un articolo, perché c’è una negazione seguita da un verbo o da un sostantivo, e così via. Oltre a questo modo di classificare gli enjambement, se ne può ipotizzare un altro, a seconda dell’effetto che si produce. Con l’enjambement, una clausola che noi sentiamo unitaria, da dire tutta di seguito, si trova divisa dall’acapo di fine verso. La clausola può essere sentita come unitaria perché ci sono un sostantivo o un aggettivo solitamente legati, perché c’è un nome preceduto da un dimostrativo o addirittura da un articolo, perché c’è una negazione seguita da un verbo o da un sostantivo, e così via. Oltre a questo modo di classificare gli enjambement, se ne può ipotizzare un altro, a seconda dell’effetto che si produce.

In questa prospettiva, ci sono due tipi di enjambement, a seconda che la prima parte della clausola separata abbia senso anche da sola (rivelando solo alla lettura del seguito la propria parzialità), oppure che l’irrisoluzione della clausola sia evidente da subito. Li chiameremo, rispettivamente, Tipo 1 e Tipo 2. Posso usare, per semplicità (mia) dei miei versi per esemplificare (presi da qui):

……sono dentro la foglia, ora, in questo

……microcosmo di peluzzi appetitosi,

……in questo verde grande, dappertutto,

……smeraldino, colmo così di luce,

5….mi muovo con prudenza, sorseggiando

……gocce micrometriche d’umore,

……preparandomi al primo grande morso,

……il primo affondo

……della mia fame all’universo, il primo

10…bacio al mondo, il primo essere

……quello che sono, e, da adesso in poi,

……che mangio

L’enjambement del verso 1 è di Tipo 2, perché la parola questo richiama con forza qualcosa che immediatamente la segua, e sempre di Tipo 2 è quello del verso 9, perché c’è un aggettivo (il primo) che aspetta un sostantivo. Sono di Tipo 1 invece gli enjambement dei versi 5, 8 (deboli) e 10 (forte).

Spesso gli enjambement di Tipo 1 sono più deboli di quelli di Tipo 2, ma non è sempre così. Al verso 10, per esempio, l’espressione il primo essere ha senso compiuto anche da sola, intendendo essere come un sostantivo (come a dire la prima creatura), ed è solo dopo l’acapo che se ne rivela la natura verbale e il legame tra copula e parte nominale del predicato.

Tutti gli enjambement danno rilievo all’espressione che si trova accavallata. In quelli di Tipo 2 la prima parte viene sottolineata dalla propria singolare incompletezza, e la seconda parte dall’attesa prodotta dal cambio di verso (attesa che normalmente non c’è). Ma il funzionamento degli enjambement di Tipo 1 è diverso, perché quando arriviamo alla fine della prima parte non abbiamo ancora notato niente di particolare, e il rilievo è quello consueto di fine verso. E’ con la scoperta all’inizio del verso successivo che ci accorgiamo di dover reinterpretare il tutto, e il rilievo (molto forte perché scaturito da una sorpresa) finisce per scaricarsi principalmente sulla seconda parte, visto che la prima è già trascorsa.

Poiché frequentemente gli enjambement di Tipo 1 sono deboli, il rilievo che si scarica sull’inizio del secondo verso finisce per essere normale; ma quando l’inarcatura è forte il rilievo sarà fortissimo.

Vediamo adesso questi versi di Dino Campana, da Viaggio a Montevideo:

E vidi come cavalle

Vertiginose che si scioglievano le dune

Qui abbiamo, a prima vista, un enjambement di Tipo 1, piuttosto forte. Le cavalle potrebbero stare anche da sé, ma l’aggettivo vertiginose le qualifica strettamente, e lo si scopre immediatamente legato, ricevendo un fortissimo rilievo (oltre al fatto che la parola è già forte e lunga di per sé). Tuttavia, continuando nella lettura, questa interpretazione non quadra, e alla fine ci si rende conto che la frase andrebbe parafrasata così: “e vidi che le dune si scioglievano vertiginose come cavalle”. Sono cioè le dune nel loro sciogliersi a essere vertiginose, e non le cavalle.

Di conseguenza, l’enjambement, a rigore, non c’è. Ma l’attrazione tra cavalle e vertiginose resta forte, ed è forte anche l’iperbato, che dà un rilievo fortissimo a tutta l’espressione, perché, da un lato, la sorpresa della costruzione sintattica reale è molto forte, e, dall’altro, perché le inversioni concentrano tipicamente il rilievo sulle clausole che vengono posticipate: qui, e in crescendo, si scioglievano le dune. Aggiungete l’allitterazione insistita sulla v e sulle liquide (vidi, cavalle, vertiginose, scioglievano) che si ripete regolarmente (quasi ossessivamente), e avrete la formula di questa straordinaria coppia di versi.

L’invenzione della polifonia, in musica, si fonda sulla scoperta dell’armonia, ovvero sulla scoperta che a diversi accostamenti di note corrispondono effetti diversi, variamente consonanti e dissonanti. Dal medioevo in poi la musica ha fatto tesoro di questa scoperta, utilizzandola massicciamente come nel canto polifonico vero e proprio, o discretamente come nel semplice canto accompagnato. L’invenzione della polifonia, in musica, si fonda sulla scoperta dell’armonia, ovvero sulla scoperta che a diversi accostamenti di note corrispondono effetti diversi, variamente consonanti e dissonanti. Dal medioevo in poi la musica ha fatto tesoro di questa scoperta, utilizzandola massicciamente come nel canto polifonico vero e proprio, o discretamente come nel semplice canto accompagnato.

La poesia, in senso stretto, è inevitabilmente monodica. Il senso si sviluppa sequenzialmente, e non posso sovrapporre due voci senza perderlo (o ridurre l’effetto a semplicemente musicale). Un discorso simile si potrebbe fare per la poliritmia, ovvero la capacità della musica di far coesistere schemi ritmici differenti, come nella musica tradizionale africana, o in tanto jazz che ne deriva (ma anche in Stravinsky, certo).

Se intendiamo la parola ritmo in senso ampio, e non in quello ristretto specificamente musicale, abbiamo quasi sempre poliritmia, in musica, nel senso che sia l’andamento melodico che quello armonico hanno caratteristiche ritmiche (sono cioè ritorni, all’incirca regolari, di pattern nel tempo): il ritmo armonico non coincide necessariamente con quello melodico né con quello ritmico (in senso stretto musicale). Come ci spiegò a suo tempo Leonard Meyer, questi diversi sistemi ritmici convivono, gestendo diversi sistemi di aspettative sostanzialmente autonomi, le cui eventuali risoluzioni congiunte marcano punti di rilievo forti, come conclusioni o aperture di qualche fase.

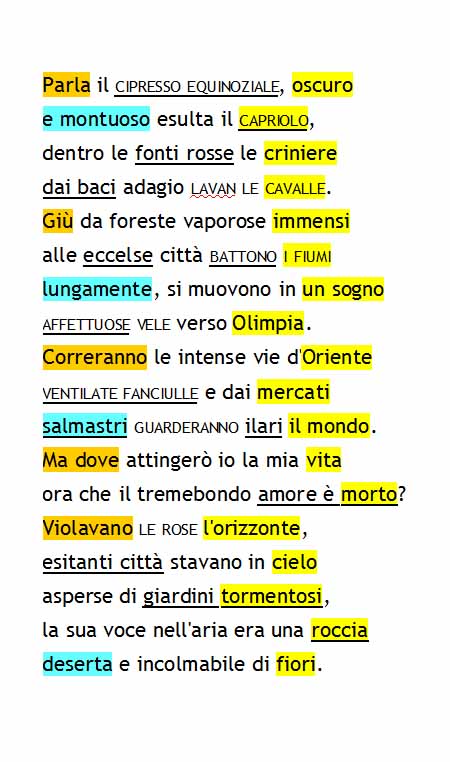

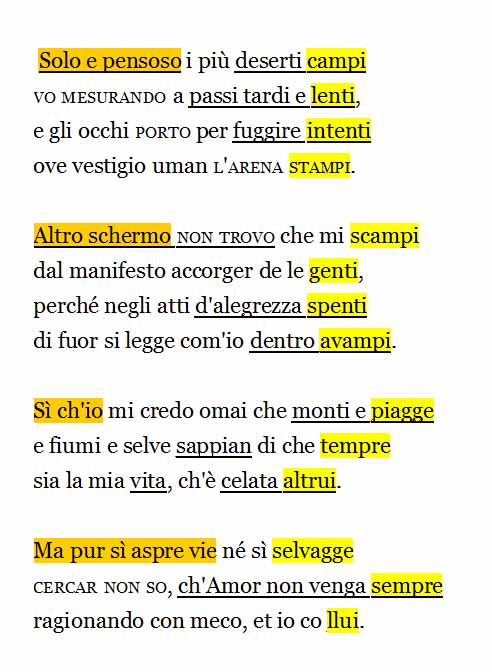

Se intendiamo poliritmia in questo senso, allora anche la poesia la possiede, in quanto i sistemi ritmici che agiscono al suo interno sono svariati e paralleli. Nel mio libro Nel corso del testo avevo analizzato i diversi sistemi ritmici e tensivi che agiscono (o possono agire) all’interno di un componimento. Per farla breve, questi sistemi possono costituire dei luoghi che ho chiamato di rilievo, cioè dei punti forti che si contrappongono ad altri punti deboli, un po’ come nel ritmo prosodico le sillabe accentate si contrappongono a quelle atone (non tutti i ritmi lo fanno, ma molti sì). Negli esempi che seguono, ho preso in considerazione dei ritmi macrostrutturali (più ampi di quello prosodico, che è microstrutturale), marcando in maniera diversa aree (cioè parole o sintagmi) messe in rilievo da andamenti ritmici differenti.

Ecco dunque la chiave per leggere le analisi che seguono:

sfondo giallo -> termine del verso: la posizione di chiusura verso è sempre una posizione messa in rilievo dal metro;

sfondo arancio -> inizio del periodo: la posizione di apertura di un periodo è sempre una posizione messa in rilievo dalla sintassi (è quella in cui più di frequente si trova il soggetto della proposizione principale);

sfondo azzurro -> conclusione di un enjambement: la sorpresa causata dall’enjambement mette in rilievo la sua parte conclusiva, a inizio verso;

maiuscoletto -> inversione sintattica: in presenza di un’inversione sintattica, l’attesa dei membri posticipati fornisce loro rilievo;

sottolineatura -> rilievo narrativo/descrittivo: nella logica espositiva del testo vi sono termini più importanti, che forniscono maggiore informazione e che saranno ricordati di più (in poesia esattamente come in prosa).

Solo per il componimento di Bertolucci, ho utilizzato il colore, lo stile (neretto o corsivo), il corpo e il tipo del carattere per evidenziare ricorrenze, come rime, assonanze o allitterazioni.

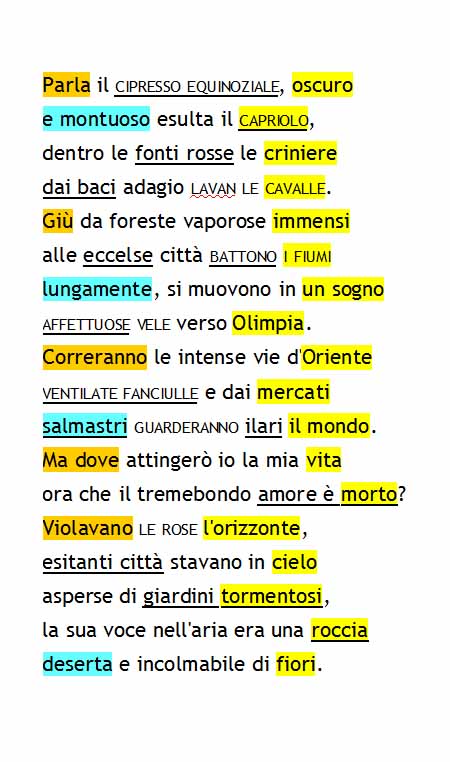

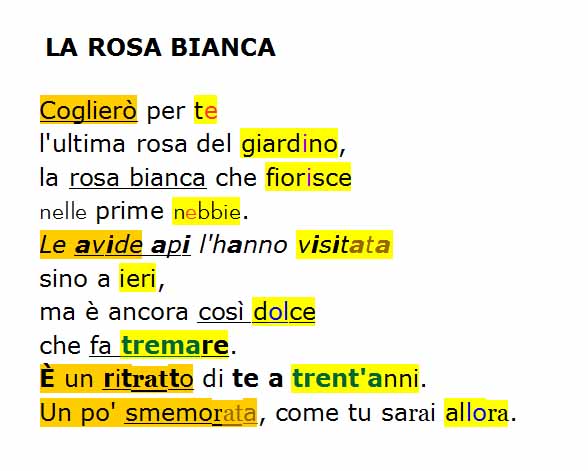

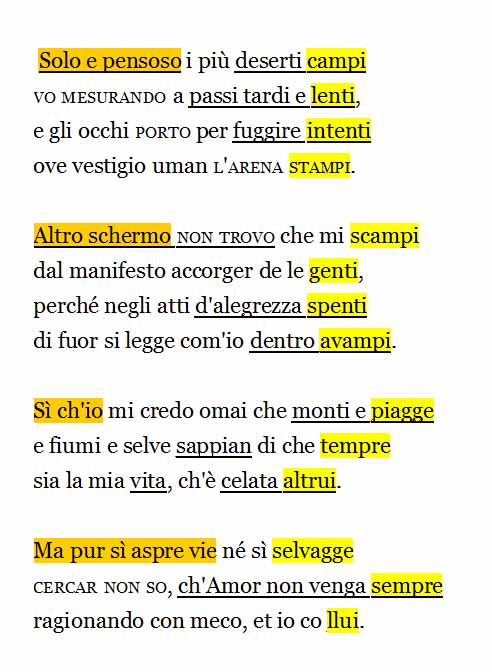

Ho affrontato con questi strumenti tre componimenti, due novecenteschi (di Mario Luzi e Attilio Bertolucci) e un classico petrarchesco, come termine di paragone. Ecco qui. A seguire, i commenti.

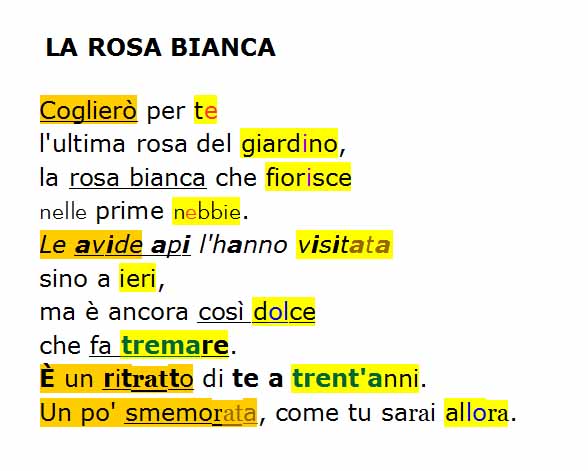

Mario Luzi, Avorio, da “Avvento notturno”  Attilio Bertolucci, La rosa bianca, da “Fuochi in Novembre”  Francesco Petrarca – Sonetto La poesia di Luzi è in endecasillabi, come il sonetto di Petrarca, mentre quella di Bertolucci è in versi liberi. Nonostante questo, l’analisi mostra come la poliritmia sia moderata in Bertolucci e Petrarca, e molto più forte in Luzi. In altre parole, in Bertolucci e Petrarca i punti di rilievo descrittivo/narrativi tendono a coincidere con quelli metrici e sintattici (a loro volta coordinati tra loro), mentre in Luzi vi sono un sacco di rilievi diversi e non coincidenti, che danno luogo a un tessuto molto più complesso. Nel complesso, in Bertolucci come in Petrarca vi sono meno punti di rilievo, ciascuno dei quali è spesso sottolineato in più modi, e dunque questi rilievi sono più forti. In Luzi c’è come uno sfarfallìo di luci e ombre.

Si tratta solo di un inizio. Per arrivare a delle conclusioni definite bisognerebbe analizzare centinaia di componimenti antichi e moderni. Per ora si possono azzardare solo delle ipotesi. E’ per esempio plausibile pensare che lo schema petrarchesco sia quello più frequente nella tradizione (l’ho provato anche con qualche testo dantesco, con i medesimi risultati), mentre la diffusione ritmica di Luzi è funzionale a una poetica dell’ermetismo in cui il senso è oscuro, e non ci sono grandi verità da comunicare, ma piuttosto una diffusa suggestione, in cui tutto può essere in verità importante, perché da tutto si può cogliere qualche verità nascosta. La poliritmia induce più facilmente una polisemia, che potremmo anche considerare come il corrispondente poetico della polifonia musicale.

A dispetto dell’uso del verso libero, Bertolucci rimane più classico di Luzi nella costruzione poliritmica (e anche polisemica – si noti che il rapporto tra poliritmia e polisemia non è però semplice: maggiore poliritmia favorisce maggiore polisemia, la quale si può però avere anche in condizioni di poliritmia moderata, mi sembra). Con tutto questo, è troppo presto per considerare la modernità come maggiormente poliritmica della tradizione: per esempio, una parte dell’effetto è dato in Luzi dalla frequenza delle inversioni, che è un retaggio dannunziano e ottocentesco.

Proveremo a vedere che cosa succede in altri poeti, nella neoavanguardia, per esempio, o nel Luzi più tardo, o in Sereni e Giudici…

22 Settembre 2014 | Tags: estetica, metrica, poesia | Category: estetica, poesia |  Sto studiando e riflettendo per un convegno di metricisti a cui sono stato invitato per fine novembre (La metrica dopo la metrica, Padova 27-28 novembre). Nel corso delle mie letture mi è venuta a mente un’ipotesi, di cui scrivo qui anche per farmi chiarezza. Sto studiando e riflettendo per un convegno di metricisti a cui sono stato invitato per fine novembre (La metrica dopo la metrica, Padova 27-28 novembre). Nel corso delle mie letture mi è venuta a mente un’ipotesi, di cui scrivo qui anche per farmi chiarezza.

Una cosa su cui vari antropologi insistono è il fatto che le strutture regolari che si trovano, per esempio, nelle forme dei villaggi delle culture tradizionali (quelle che la lingua italiana tradizionale chiamerebbe selvagge, ma mi sembra un termine molto crudo e un po’ discriminante), oppure nelle cicatrici rituali del volto di certi popoli africani, hanno come scopo quello di distinguere l’appartenenza a una cultura e società umana dalla naturalità di fondo dell’ambiente. In altre parole, la cultura si distinguerebbe dalla natura imponendo artificiosamente ai propri costrutti un ordine ritmico che la natura normalmente non ha (o almeno non in quei termini).

La nostra cultura e società non ha bisogno di enfatizzare allo stesso modo quelle stesse cose o altre analoghe. Siamo già sufficientemente separati dalla natura per sentire il bisogno, semmai, di enfatizzare i punti di contatto, alla ricerca di una naturalità di fondo che percepiamo come perduta. La hybris della modernità è (anche) questo senso di perdita della natura, di incolmabile distanza, di scarsa appartenenza all’ecosistema.

Potremmo ipotizzare che anche le strutture metriche della poesia tradizionale siano strutture regolari che servono (anche) a marcare la culturalità, l’artificialità della parola poetica rispetto alla spontaneità e naturalità di quella quotidiana. Non dimentichiamo che anticamente, e tutt’ora nelle culture orali, i narratori narravano in versi; e la forma ritmica del racconto in versi caratterizzava dei veri e propri riti di ascolto, quelli da cui nasce poi il teatro. La parola poetica era dunque la parola massimamente sociale, culturale – contrapposta a una parola quotidiana non del tutto separata dal sottofondo naturale, in quanto ne condivideva i ritmi troppo complessi e l’origine non progettata, spontanea.

Se una visione del genere fosse accettabile (ed è questa l’ipotesi che sto facendo) il destino della metrica tradizionale sarebbe segnato in una modernità che ha più bisogno di riconoscersi nella natura che di distinguersi da lei. La nascita del verso libero, come abbandono di strutture ritmiche troppo regolari e canoniche, sarebbe allora l’abbandono di una modalità tradizionale di contrapposizione al dominio naturale sopravvissuta al proprio bisogno (come spesso accade con le istituzioni). Da artificiali che erano, certe strutture ritmiche canoniche (in poesia come nei villaggi) vengono sentite come artificiose. Bisogna piuttosto cercare una nuova naturalezza.

Ma le cose non sono così semplici. Il bisogno di strutture rituali – che una volta si accompagnava positivamente a queste regolarità, qualificando le regolarità rituali come a loro volta artificiali e culturali, dunque umane – non è in realtà diminuito, perché i riti sono comunque costitutivi del legame sociale. Ci si trova dunque nella situazione paradossale per cui si ha comunque bisogno di riti (caratterizzati da ritmi regolari) mentre le regolarità vengono sentite come artificiose, meccaniche, antinaturali e quindi tendenzialmente da evitare.

In questa contraddizione costitutiva del nostro modo di vivere socialmente, la poesia patisce, fatica a trovare un posto, perché rappresenta implicitamente il retaggio di un mondo in cui la contraddizione non esisteva. Il verso libero è la sua ultima linea di resistenza, ovvero la condizione contraddittoria di una regola (metrica) che nega la propria regolarità (metrica), permettendo in qualche modo la fruizione rituale che la poesia richiede, e insieme parzialmente negandola in nome dell’espressività personale, qualcosa che per noi è certamente più naturale dell’artificioso meccanismo iterativo.

Da qui, tutta la debolezza e tutto il fascino della poesia del Novecento (e oltre), schiacciata dalla (quasi) scomparsa delle sue condizioni normali di esistenza, e costretta a cercare gli stigmi della naturalità dopo aver portato per millenni il vessillo della culturalità!

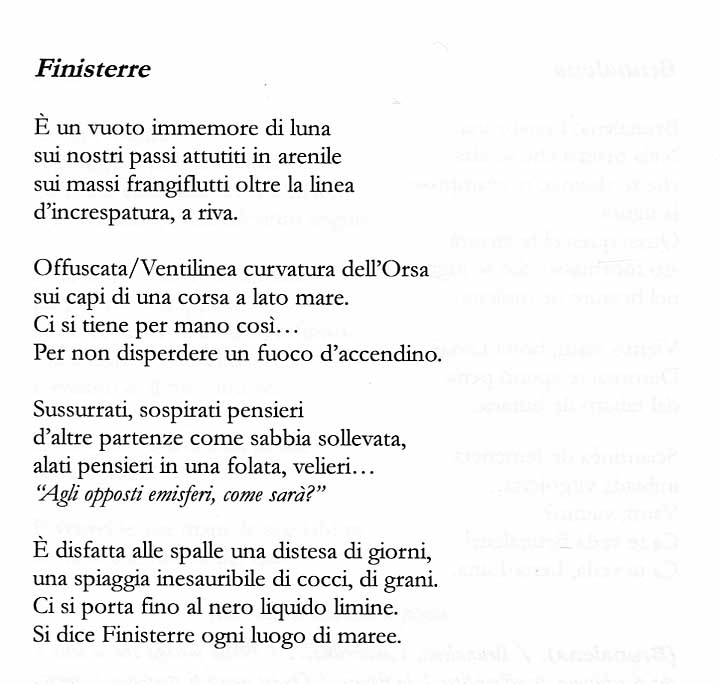

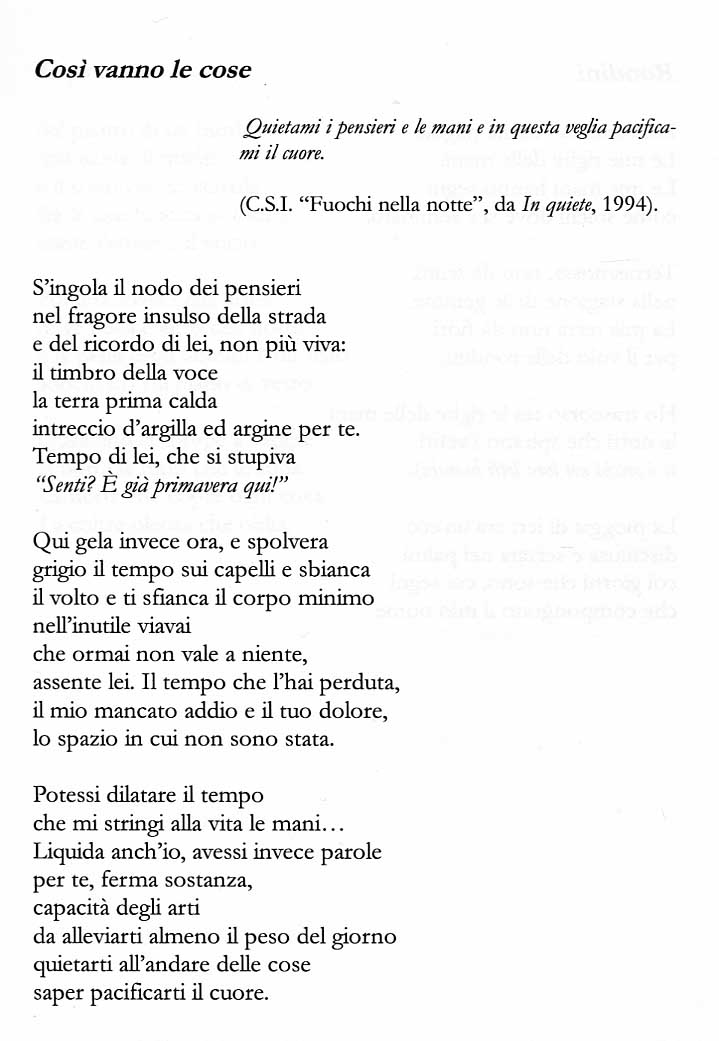

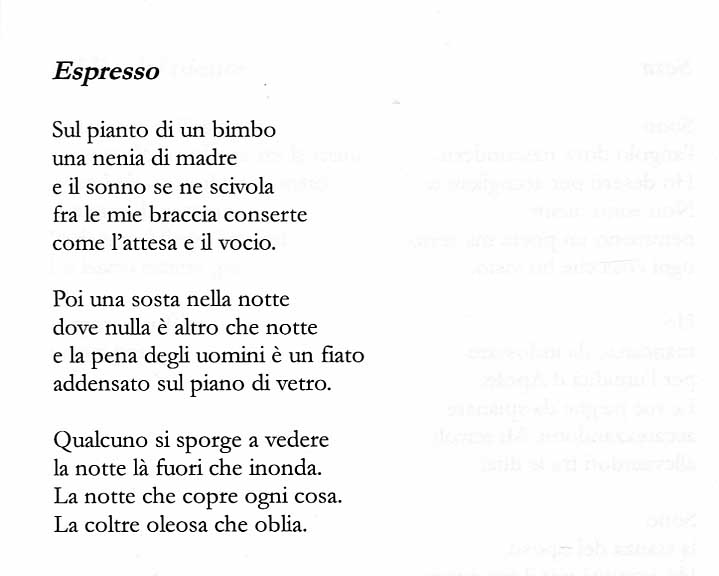

15 Settembre 2014 | Tags: lirica, poesia, Silvia Secco | Category: poesia |  Silvia Secco, da “L’equilibrio della foglia in caduta”, CFR 2014  Silvia Secco, da “L’equilibrio della foglia in caduta”, CFR 2014 Ci sono tanti echi in queste liriche di questa opera prima di Silvia Secco. Montale, per esempio, nei versi appena qui sopra è una presenza molto forte. Lo è nella scelta di vocaboli preziosi (s’ingola, Finisterre), nella decisione degli attacchi di strofa, nella musicalità sapiente. Zanzotto aleggia in altre preziosità: paronomasie, allitterazioni.

Silvia Secco, da “L’equilibrio della foglia in caduta”, CFR 2014 Si torna, come qui sopra, sino a Pascoli, e ai suoi ritmi ternari cantilenanti, come peraltro si attaglia a una nenia di madre. E il crepuscolarismo pascoliano si confonde con l’ironia velata e bonaria di un Gozzano, come nei versi qui sotto.

Silvia Secco, da “L’equilibrio della foglia in caduta”, CFR 2014 Insomma, lirica a pieno titolo, lirica classica, quella da prendere con le pinze, con tutti i rischi che corre, oggi, quando tanta acqua diversa è passata sotto i ponti.

Eppure, pur presa tra le pinze, non sono fuggito. Continua a odorare di buono, questa poesia di Silvia Secco. Le pinze, alla fin fine, non servono. Se ci si immerge, c’è una melodia originale, tutta screziata di un’ironia leggera leggera, che si può permettere di accostare loro a l’oro, e orocolato a cioccolato. Un’ironia gozzaniana tutta giocata su rime impreviste e un po’ impertinenti, su paronomasie vagamente grottesche, su ritmi localmente ossessivi, cantilenanti.

Insomma, una misurata calibrazione di registri che ti fa sentire originali queste cose. Dobbiamo davvero sempre sfuggire la lirica? Diffidarne è giusto, ma solo a priori. Quando la poesia funziona, funziona e basta.

Silvia Secco, da “L’equilibrio della foglia in caduta”, CFR 2014  Silvia Secco, da “L’equilibrio della foglia in caduta”, CFR 2014

8 Settembre 2014 | Tags: Andrea Raos, poesia | Category: poesia | Davvero particolare questo mondo della poesia! Scriverò qualche parola qui sotto su un bel libretto che ho tra le mani, ma poiché è uscito ben 4 anni fa, anche ammesso che questo mio scritto abbia lettori, questo non sposterà di nulla (o quasi, con molta fortuna) la sorte editoriale del prodotto in oggetto. Dopo quattro anni (ma anche molto prima) un libro di poesia editorialmente non esiste più: è irreperibile, dimenticato, introvabile. Se siete molto fortunati una biblioteca illuminata lo possiede, e potrete avervi accesso. A volte qualcosa viene riproposto sul Web…

In questo mondo, la logica della recensione è diversa; l’universo del commercio, a cui la recensione è funzionale, tocca solo tangenzialmente la poesia. Non che non serva, la recensione; aiuta comunque l’autore a considerarsi tale; contribuisce al dibattito complessivo; se tempestiva, fa magari pure vendere qualcosa. Ma forse non dovremmo nemmeno chiamarla così. D’altra parte, a me non piace fare recensioni, con gli obblighi impliciti che questo fare comporta. Dove posso, nella misura in cui posso, scrivo di quello che mi passa sotto gli occhi e mi colpisce, e solo quando ho qualcosa da dire in merito. Vorrei che il mio discorso avesse un qualche interesse anche a prescindere dal libro di cui sto parlando.

Andrea Raos, da “i cani dello Chott el-Jerid”, Arcipelago 2010  Andrea Raos, da “i cani dello Chott el-Jerid”, Arcipelago 2010 Il libretto era in casa da tempo. Era finito in un luogo irregolare perché prima di metterlo in un posto che fosse definitivamente suo volevo scriverne qualcosa. E il tempo è passato e l’oggetto è stato dimenticato, fino all’evento casuale che me lo ha rimesso in mano.

Ci sono stato, io, nello Chott el-Jerid. È il deserto più deserto che si possa immaginare, fatto di sale anziché di sabbia, il luogo più arido e doloroso al mondo, dai colori più incredibili, un fantastico correlativo oggettivo del male, della innaturalità e della morte, così morto e perfetto da prestarsi a essere metafora della tecnica estrema, della condanna a cui è destinato il mondo quando si oltrepassano i limiti.

Prose poetiche e poesie di Andrea Raos (poche, il libretto ha 24 pagine in tutto) fanno i conti con questa durezza, con questa torrida freddezza. La riproducono con figure ugualmente dure, ugualmente straniate. I cani appaiono solo alla fine, negli ultimi testi, per essere protagonisti (passivi) di un massacro, esso stesso visto da lontano e da freddo, raccontato con distacco e quasi con meraviglia.

Qui, la meraviglia non manca. Viene costruita direttamente anche nella dimensione fonetica, attraverso il gioco delle allitterazioni e delle paronomasie, a loro volta giustificate dalla frequenza delle ripetizioni, degli elenchi. In certi momenti il soggetto non può fare altro che contemplare, ed elencare: non giudica mai, registra, al massimo riproduce con altri mezzi.

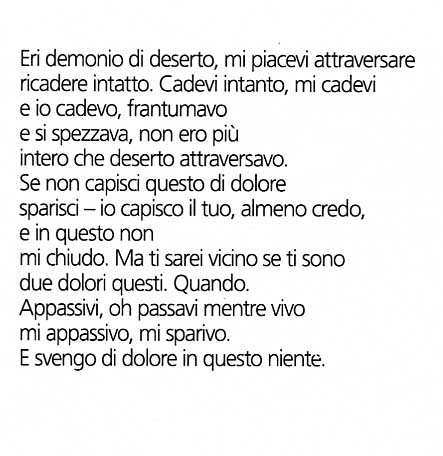

Andrea Raos, da “i cani dello Chott el-Jerid”, Arcipelago 2010  Andrea Raos, da “i cani dello Chott el-Jerid”, Arcipelago 2010 In vari luoghi, come qui sopra, fa capolino la tradizione. È un eco, a sua volta in parte frantumato, ma gli endecasillabi, specie quello conclusivo qui sopra, si fanno sentire. Non si può fare a meno di ricondurlo al dantesco “e caddi come corpo morto cade”, anche perché la sequenza di allitterazioni a cui questo verso fa seguito è ben degna di quella dantesca; e il cadere stesso, persino come parola specifica, è abbondantemente presente nei primi versi di questo componimento. Dante sviene per il dolore a sentire il racconto di Francesca da Rimini. Qui il dolore è il dolore del deserto, e di chi nel deserto si trova, esperienza totale del male e quasi dell’impossibile.

Meraviglia, dolore, frantumi, distaccata contemplazione, e azione diretta, ma senza contraddizione, come nei sogni. Al massacro finale dei cani (dolore, frantumi, morte) si arriva per una progressione naturale, come un elenco i cui termini siano progressivamente più forti, e non c’è uscita. Raos mi riporta nello Chott el-Jerid e mi butta nella sofferenza, senza retorica, senza compiacimento, quasi meravigliandosi, piuttosto, di quello che gli sta attorno, quasi danzando, come avrebbe voluto Nietzsche. Una bellezza dell’orrore che non si basa sul gusto dell’orrido, ma sulla necessità di parlare del male, e sul saperlo fare con meravigliata, consapevole delicatezza.

Le letture, non sai mai dove ti portano. L’ultima della mia vacanza greca, imprevista perché il libro non l’avevo portato io ma mia moglie (io avevo finito tutto quello che avevo portato da leggere) è un Michel Foucault, Gli anormali, seminario del 1975. Credevo di avere cambiato del tutto argomento, rispetto alle mie letture precedenti. Foucault ricostruisce la storia della concezione dell’anormalità dal Seicento ad oggi, tra religione, medicina e società.

Ecco però che a un certo punto, Foucault si mette a raccontare come, nei primi decenni del Settecento, la Chiesa abbia deciso di sbarazzarsi dei mistici affidandoli alle braccia della psichiatria. In effetti avevo già trovato l’argomento accennato nei libri di Vannini, ma Foucault è più preciso. Vannini si limita a osservare che con Silesius, a metà del Seicento, si conclude la grande stagione del misticismo cristiano, e dopo ci sono soltanto suore invasate. Foucault racconta come la Chiesa decida di sbarazzarsi di queste suore invasate addirittura alienando una parte del proprio potere a vantaggio dei medici, in particolare degli psichiatri, dichiarando, insomma, la Scienza, più competente di lei in almeno un ambito specifico che sino ad allora era stato di sua ristretta competenza.

Ci sono tre ordini di considerazioni che mi vengono alla mente, di cui soprattutto la terza mi sembra particolarmente interessante.

La prima è che da quel momento in poi i pochi mistici degni di questo appellativo in Occidente non solo non sono più dei religiosi ma talvolta nemmeno dei credenti. Vannini mette in questa (breve) lista Hegel, Nietzsche, Wittgenstein e Simone Weil. Hegel era indubbiamente profondamente cristiano; Nietsche era altrettanto indubbiamente profondamente ateo; Wittgenstein e la Weil sono di origine e cultura ebraica, ma appartengono a famiglie non praticanti e seguono percorsi assolutamente peculiari, basti pensare che la Weil si avvicina al cristianesimo passando attraverso la mistica induista. Insomma, quanto di misticismo rimane in Occidente dal Settecento in poi, non ha più niente a che fare con le chiese cristiane.

La seconda considerazione è che l’operazione che la Chiesa compie ai primi del Settecento non deve stupire, perché è, nella sua particolarità e rischiosità (alienarsi una parte di potere è sempre un rischio), qualcosa che segue una logica familiare. In fondo la Chiesa non si è mai trovata a suo agio con i mistici: quando ha potuto, li ha bruciati come eretici, come è accaduto a Margherita Porete alla fine del Duecento e a Giordano Bruno alla fine del Cinquecento, e come non è accaduto a Meister Eckhart e a Nicola Cusano perché erano personalmente troppo potenti e troppo rappresentativi all’interno dell’istituzione (Eckhart era priore di un importante convento domenicano, Cusano era vescovo). Anche se i mistici che ho nominato sono mistici speculativi, la visionarietà della loro ragione è troppo priva di limiti per essere accettabile dalla ragione vincolata alle logiche di potere che caratterizza la Chiesa e le sue teologie. Quando Vannini (in un altro libro) definisce il Cristianesimo come “La religione della ragione”, non ha affatto torto; religione della ragione il Cristianesimo lo è sempre stato, sin da quando l’evangelista Giovanni parlava di Dio come logos.

Si tratta però di una ragione controllata, cui si danno limiti severi, formalmente sanciti dalle Sacre Scritture, di fatto sanciti da chi le Scritture le ha sempre controllate, anche perché, da S.Agostino in poi, si sa bene che le interpretazioni possibili delle Scritture sono davvero varie, e non solo quelle canonicamente approvate. L’Illuminismo, a dispetto delle differenze, è innegabilmente un figlio di questa vocazione razionale del cristianesimo (ereditata dai greci più che dagli ebrei), e condivide numerosi aspetti con il padre. Per questo la Chiesa poteva confidare nella nuova scienza per sbarazzarsi definitivamente dei mistici, del sacro e del numinoso. Non prevedeva che quello stesso gesto avrebbe contribuito all’instanziarsi delle condizioni per la Rivoluzione Francese, la cui religione era quella della Dea Ragione, e basta; e alla nascita del positivismo, antireligioso per natura, e tuttavia specularmente simile alla religione cui si oppone (per le ragioni che ho spiegato qui, parlando del fisicalismo).

E veniamo alla terza considerazione, quella che più mi interessa. Mi colpisce che il Settecento sia non solo il secolo della fine del misticismo in Occidente, ma anche quello in cui si sviluppa la nozione di sublime. In altre parole, proprio quando la Chiesa si sbarazza definitivamente del sacro, ecco che la società si impossessa del sublime (sulla contiguità di sublime e sacro ho parlato già qui). Il trattatello dello pseudo-Longino viene scoperto in Francia alla fine del Seicento, ma studiato e divulgato soprattutto nell’Inghilterra del Settecento (racconto nel dettaglio la storia qui, ma ho parlato molte volte del sublime in questo blog). Con il Romanticismo, poi, ma già ben anticipata nel secolo precedente, si afferma un’idea di Arte molto più legata al concetto di sublime che a quello tradizionale di bello. Questa idea reggerà alla crisi del Romanticismo e del suo legame con le emozioni, e l’idea di sublime, per quanto mascherata, rimarrà alle spalle di tutte l’arte moderna: in una logica del sublime, per esempio, possono trovar spazio il ready made duchampiano e l’arte concettuale, i quali sarebbero invece inconcepibili in una logica tradizionale del bello. E non inganniamoci con le parole: quello che spesso oggi chiamiamo bello, con riferimento ai prodotti delle arti, è un bello ben diverso da quello tradizionale, e in cui il sublime gioca una parte forte.

Sbarazzandosi delle suore invasate, la Chiesa, insomma, non ha solo regalato alla psichiatria scientifica una parte del suo potere; ma si è anche sbarazzata definitivamente, si è purificata, dall’idea pericolosa e antica del sacro. Coloro che percepivano il sacro, i mistici, non erano più degli eretici da bruciare (cosa che, nel Settecento, non si sarebbe certo potuta fare) ma semplicemente degli alienati, dei folli, da consegnare non all’Inquisizione bensì agli erigendi manicomi, all’istituzione politica basata sulla razionalità scientifica. Ma, scomparso il sacro, ecco che fa la sua comparsa in scena il sublime, una nozione quasi identica all’altra, salvo il suo essere slegata dal rapporto con Dio e il suo situarsi, tassonomicamente, nella dimensione estetica, e non in quella ontologico-religiosa.

Il nostro modo di concepire le arti, guarda caso, si definisce proprio tra Sette- e Ottocento. L’autogol della Chiesa, insomma, si direbbe duplice, e sempre fatto in nome della ragione (quella, moderata, dei rapporti di potere e della, formale, aderenza alle Scritture): da un lato ha delegato alla scienza il controllo di una parte dei suoi membri, dall’altra ha regalato all’Arte la sua dimensione più antica e profonda (ma anche pericolosa, con cui ha sempre convissuto male).

La dimensione rituale della poesia (di cui, recentemente, ho parlato qui) esiste indipendentemente da questi eventi, ed esisteva ben prima del Settecento. Tuttavia, non c’è dubbio che una concezione dell’Arte (in generale) come sublime (cioè, più o meno, come sacro) la rafforzi notevolmente. Prima del Settecento la poesia aveva col sacro una relazione ambigua, che poteva anche essere negata da contenuti esplicitamente profani; ma dopo, e specialmente dal Romanticismo in poi, il sublime è libero da condizionamenti religiosi, e la sacralità del testo poetico può essere percepita senza mettere in gioco né la Chiesa né la religione né Dio.

Forse era nel destino stesso del Cristianesimo quello di negarsi, e, hegelianamente, di superarsi. La sua natura razionale, di origine greca, è ciò che l’ha caratterizzato e reso vincente per due millenni. Ma questa stessa natura razionale ha inevitabilmente seminato i germi che stanno distruggendo il Cristianesimo, da un lato perché al di fuori della religione la ragione ha trovato un terreno più libero e fertile, dall’altro perché non di sola ragione vive l’uomo, e le Chiese cristiane sembrano esserselo dimenticato.

da Friedrich Nietzsche, La Gaia Scienza, Mondadori 1971, a cura di Giorgio Colli e Mazzino Montinari, aforisma 84 Scritto da Nietzsche tra il 1881 e il 1882. Letto da me per la prima volta (e poi dimenticato) intorno al 1977. Riscoperto in questi giorni grazie a una citazione in un libro di Alberto Bertoni.

Indubbiamente anche Nietzsche è un lettore del mio blog!

Continuo le riflessioni sulla ritualità del testo poetico esposte in questo post.

Si diceva che la poesia deriva la sua dimensione sacrale dal porsi come una situazione rituale, in cui il lettore dà vita al testo scritto leggendolo (almeno interiormente) ad alta voce, e così vivendolo, in sintonia ritmica con tutti gli altri lettori del medesimo testo, passati e futuri. Per funzionare, la poesia richiede dunque al suo fruitore un fare, una posizione cioè più attiva del semplice scorrimento con gli occhi cui siamo abituati nel leggere normale prosa.

Ma, che cosa succede quando la poesia viene letta ad alta voce da altri, e recepita solo attraverso l’udito? Ci sono diversi ordini di problemi.

In primo luogo c’è una potenziale riduzione di comprensibilità. Da secoli, i testi poetici sono fatti per essere fruiti prima di tutto attraverso lo sguardo, un senso globale, che permette in qualsiasi istante di rallentare o interrompere la sequenzialità, per magari tornare indietro, rileggere quanto non era chiaro, confrontare visivamente parti diverse del testo… L’ascolto non permette nulla di tutto questo: siamo vincolati al flusso. Se il recitante è bravo, ovviamente, saprà aggiungere, attraverso l’intonazione, strumenti di interpretazione, almeno in parte riducendo i problemi. Ma non potrà mai arrivare a restituirmi quello che il testo scritto mi avrebbe potuto dare.